ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Что евтушенковского ходило в самиздате? Ну, «Автобиография», «Письмо к Есенину», «Баллада о штрафном батальоне», много чего. Это уже шестидесятые. А в пятидесятых, некоторое время — даже невинное «О чем поют артисты джазовые…».

Ему (или Слуцкому) приписывалось «Памяти Пастернака» («Их с черного хода всегда выносили. / Поэты — побочные дети России…»), написанное Г. Плисецким.

Евтушенко работал в подцензурной печати. Собственно, как и почти все русские поэты в течение трех веков существования отечественной поэзии.

Вот его поздний счет к цензуре:

«Заглавие стихотворения “Одиночество” на несколько лет превратилось в “Верность”. Наш любимый народом поэт не может быть одиноким! А вот верным должен быть всегда. Многие годы не удавалось включить в стихотворение “С усмешкой о тебе иные судят…” (1955) строчки: “Ты погляди — вот Николай Матвеич. А он всего трудом, трудом достиг…” Нежелательный намек на Грибачева. Мне пришлось поменять Грибачеву отчество. В стихотворении “Мед”, чтобы никто не усмотрел намека на историю, произошедшую с Леонидом Леоновым, строчку “сошел с них столп российской прозы” приходилось много лет заменять на другую: “сошел с них некто грузный, рослый”. Мой собственный монолог “Мне говорят — ты смелый человек” (1961) во множестве изданий проходил под заглавием “Разговор с американским писателем”. Архиепископ Иоанн Сан-Францисский однажды с улыбкой заметил мне: “Женя, а если бы не было американского империализма, как бы вы пробивали сквозь цензуру столькие ваши стихи?” Я спасительно придумал название для “непроходимой” песни Окуджавы — “Песенка американского солдата”, и она сразу легализовалась. Написанное в том же году в Киеве стихотворение “Ирпень” я даже не предлагал в печать — настолько это было бессмысленно. Оно было напечатано спустя 27 лет, да и то журнал “Знамя” при всей его прогрессивности попросил меня смягчить строчку:

Голодает Россия, нища и боса,

Но зато космонавты летят в небеса.

У меня старинный опыт “смягчать”, я и “пожалел” редакцию:

Голодает Россия, редеют леса.

Вот перечень только некоторых стихов из тех, что долгое время вообще не могли пройти цензуру: “Письмо одному писателю” — о гражданской непоследовательности Симонова после того, как он признал напечатание романа В. Дудинцева “Не хлебом единым” ошибкой, “Опять прошедшее собрание”, “Вы, которые каетесь” — об осуждении Дудинцева писательским собранием были написаны в 1957-м, а напечатаны лишь в 1988 году; “Мертвая рука” (1963) — о трупе сталинизма, который все еще может задушить мертвой рукой, “Самокрутки” (1963) — о том, как лживые газеты идут на раскурку, “Особая душа” (1963) — о бывшем охраннике лагерей, тешащемся тем, что он накрывает граненым стаканом на столе таракана, ждали напечатания 25 лет; “Вологодские колокола” (1964) — об издевательствах над фронтовой шинелкой Александра Яшина — 24 года; “Письмо к Есенину” с прямой критикой диктатуры не только партии, но и комсомола, “Письмо в Париж” — о неразрывности эмигрантской культуры с русской землей; “В ста верстах” — об ужасе и абсурде коллективизации — написаны в 1965-м, напечатаны через 23 года; “Баллада о большой печати” (1966) — политический памфлет под видом озорной шуточки о скопцах — через 22 года; “Елабужский гвоздь” (1967) — о самоубийстве Марины Цветаевой — через 21 год; “Русское чудо” — о старушке, зашедшей в валютный магазин, “Танки идут по Праге” (1968) — через 21 год; “Возрождение” (1972) — о неминуемом развале имперских структур — через 17 лет; “Афганский муравей” (1983) — о бессмысленной гибели наших солдат в Афганистане — через 6 лет».

Мы не забегаем вперед. Это единая история, сплошной поток, в истоке — послевоенная кампания по ленинградским журналам и прочая. Литература советской эпохи стала социально поэтажной вместе со своим подвалом, и в подвале было много помещений. Андеграунд 1950-х. В Лианозове вокруг художника Е. Кропивницкого сплотились несколько человек, художников и поэтов, певцов барака, среди которых — И. Холин, Г. Сапгир, Вс. Некрасов, Я. Сатуновский. Образовалась «группа Черткова», из которой впоследствии вышли на свет Божий А. Сергеев, Ст. Красовицкий. Особь статья — переводчики. А. Тарковский, С. Липкин, А. Штейнберг — далеко не полный перечень, поскольку уход в переводчество стал чем-то совершенно уникальным, нигде в мире не принятым способом существования поэзии. С этим феноменом может сравниться только эмиграция литературно одаренных грамотных людей — в литературоведение.

Евгений Винокуров в 1953-м пришел в Литинститут с пустым ведром, грохоча по нему кулаком с криком: «Умер тиран!» Правда, про него сплетничали, что он учился в школе для дефективных и пил чернила из чернильницы…

В 1956-м на волю выпустили мученика Даниила Андреева, и через 23 месяца он умер в только что полученной квартирке. Наум Коржавин («Эмка» Мандель) пришел издалека в непотребной шинелке, его гнали из приличных компаний за дух, источаемый одежкой. Аркадий Белинков пришел оттуда же, его устроили в Литинститут читать лекции, но быстро уволили — по доносу студентов.

По Арбату ходил ушастый юрод богатырского телосложения Николай Глазков:

Мне говорят, что «Окна ТАСС»

Моих стихов полезнее.

Полезен также унитаз.

Но это — не поэзия…

Игорь Холин, сидя в лианозовском бараке, посвящает стихи Ю. Васильеву:

Рыба. Икра. Вина.

За витриной продавец Инна.

Вечером иная картина:

Комната, стол, диван.

Муж пьян.

Мычит: Мы-бля-я…

Хрюкает, как свинья,

Храпит.

Инна не спит…

Утром снова витрина.

Рыба. Икра. Вина.

Наум Коржавин, «Вариации из Некрасова»:

…Столетье промчалось. И снова,

Как в тот незапамятный год —

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет.

Ей жить бы хотелось иначе,

Носить драгоценный наряд…

Но кони — все скачут и скачут,

А избы горят и горят.

Борис Чичибабин по следам антипастернаковского действа (1959) говорит, в чем-то опережая стремительного Евтушенко:

Пока во лжи неукротимы

Сидят холеные, как ханы,

Антисемитские кретины

И государственные хамы,

Покуда взяточник заносчив

И волокитчик беспечален,

Пока добычи ждет доносчик, —

Не умер Сталин.

Ему полемически отвечает неизвестный автор, уже в начале шестидесятых:

Мы шли на эшафоты ротами,

И если шли, а не восстали,

И страшное реле сработало,

При чем тут Сталин?..

В 1958-м бдительное издание «На рубеже» пишет:

Кто же позволил поэту проповедовать столь безысходный пессимизм, кто дал право клеветать на нашу действительность? …сборник Евтушенко «Шоссе Энтузиастов»… это поклеп на наших замечательных советских юношей и девушек, воспитанных нашей партией и комсомолом и идущих в первых рядах строителей коммунизма.

В 1958-м на бывшей Триумфальной площади воздвигли бронзовое многопудье Маяковского. Почти одновременно вспыхнул нобелевский скандал Пастернака. Можно сказать, оба дождались своего часа. Государство сталкивало их лбами. В долговременной перспективе живой лоб оказался целей медно-оловянного.

Площадь Триумфальную переименовали в площадь Маяковского — в принципе это синонимы. В старину здесь поставили в ознаменование победы Петра в Северной войне «врата Триумфальные», через которые император въехал в Москву, и, кстати, внешне они определенно смахивали — царь и поэт, а в Грузии, например, этих обоих великанов считают грузинами. Мифы бессмертны.

Цена поэтского триумфа чудовищно велика.

В том же 1958-м 31 октября в Доме кино на улице Воровского собрались писатели. Перед этим прошла череда мероприятий и событий. 25 октября — партийное собрание в Союзе писателей. 26 октября «Литературная газета» публикует письмо редколлегии «Нового мира» об отклонении романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». 27 октября президиум правления Союза писателей обсуждает факт публикации романа Пастернака за рубежом. 29 октября Пастернак вынужденно отправляет в Стокгольм телеграмму с отказом от Нобелевской премии, а первый секретарь ЦК ВЛКСМ В. Семичастный на торжественном заседании по случаю 40-летия комсомола заявляет о готовности советского правительства выслать Пастернака из страны. В ночь на 31 октября Пастернак пишет письмо Хрущеву с просьбой не лишать его советского гражданства.

Кто чего говорил на том толковище, — практически все равно, потому как почти все говорили одно и то же. Выделялись — поэты, потому что это были выдающиеся поэты — Слуцкий и Мартынов. В дурном спектакле акцент пришелся на поэтический цех, надписательские структуры перевели стрелку инициативы на стихотворцев — со стороны дело выглядело так, что это именно они затеяли акцию осуждения члена секции поэзии Пастернака, намахавшего посредственный роман, и первым после вводного слова С. С. Смирнова, главы московской писательской организации, выступил Л. Ошанин, председатель бюро поэтической секции, — должность техническая, но Ошанин старался. Поэтам поручили это дело, по-видимому, потому, что свое решение по Пастернаку Нобелевский комитет сформулировал так: «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы».

Потом пошел поток заурядных (не считая К. Федина) прозаиков, критиков, журналюг (А. Софронов, якобы поэт) с речами бесцветными и полуграмотными, талантливый Солоухин (а ведь тоже поэт) привел три цитаты из пастернаковских стихов и во всех трех грубо ошибся, только два больших поэта-эрудита поддержали марку, подняв говорильню на относительно приемлемый интеллектуальный уровень. Увы.

Оказался прав нетрезвый арбатец Глазков, с удовольствием рубящий во дворе своего дома дрова и с каждым ударом топора отчетливо выдыхающий стих о спорте:

Команды мастеров гоняли мяч.

Мяч бешено взлетал, о ноги тычась.

Смотрела на футбольный этот матч

Толпа людей примерно в двадцать тысяч.

Они болели. Я болеть не мог

И оставался их восторгам чуждым.

Я был на стадионе одинок,

И не был я охвачен стадным чувством!

Писатели исключили Пастернака из своего Союза, а также попросили правительство лишить его советского гражданства. Проголосовали. Почти единодушно.

Евтушенко не голосовал. Его, комсорга московской писательской организации, еще до собрания вызвали в райком, обязывая выступить, — уклонился. Когда в зале поднялся лес рук, его там не было.

В начале 1958-го умерла Ксения Некрасова. Это было ходячее несчастье, пронизанное солнечным дарованием. О ней написали многие. Хлеще и горше всех, наверно, — Смеляков:

Что мне, красавицы, ваши роскошные тряпки,

ваша изысканность, ваши духи и белье?

Ксеня Некрасова в жалкой соломенной шляпке

в стихотворение медленно входит мое.

Но Смеляков высказался через много лет — в 1964-м, Евтушенко — сразу же, над свежей могилой.

Мы лимонада ей, в общем, давали,

ну а вот доброй улыбки —

едва ли.

Даже давали ей малые прибыли,

только в писатели Ксюшу не приняли,

ибо блюстители наши моральные

определили:

«Она ненормальная».

Так и в гробу наша Ксюша лежала —

на животе она руки держала,

будто она охраняла негромко

в нем находящегося ребенка.

(«Памяти Ксении Некрасовой»)

Говорили: отцом того ребенка был человек, когда-то зорко подметивший, что Евтушенко, когда он пишет о женщинах, сам становится женщиной. Он еще и Пастернака обличал в первых рядах.

У Льва Лосева в книге «Тайный советник» (1987) есть стихотворение «31 октября 1958»:

Операция продолжалась не более минуты.

Леонид Николаевич и Борис Абрамович

трусят по улице Воровского,

не испытывая ни боли,

ни стыда,

ни сожаления при виде стайки муз,

рыдая удаляющихся за здание МИДа.

Не лучшие и не точные (МИДа там нет, там другая высотка) стихи Лосева, и вот их концовка:

Если кто знает настоящие молитвы,

помолитесь за них.

Итак, пастернаковская история, участие Леонида Мартынова и Бориса Слуцкого в том действе. Известна страшная реакция Слуцкого на все это: многолетняя неизлечимая депрессия. Что же Мартынов?

Мартынов на весь тот ужас ответил поэмой — это его жанр — «Иванов», никем, пожалуй, не замеченной. Ее сюжет таков. Речь идет об Александре Иванове, историческом живописце.

Он в Риме оставался неспроста:

В родные не стремился он места,

Где Кукольник резвился на афише.

Нет, не манила под родные крыши

Родная полосатая верста.

Это писано в 1960-м. Изображается Иванов, изображающий «крещение людей / На отдаленном Иордане». На холсте художника «Едва лишь отличимый от земли, / Определялся истинный Спаситель». Хор похвал в адрес Иванова смущает его. «Картину обнародовал он рано — / Она не та!» О написанных им фигурах он думает с досадой: «Над ними гром небесный не гремел, / И молнии не лопались над ними». Иванов решает: «Необходимо ехать в Палестину / И мастерскую там обосновать». Едет. Куда? В Париж! Там гостит недолго, является в Лондон, к Герцену.

— Вот, Александр Иванович, в чем дело.

Я, собственно, указок не ищу.

Но раз уж говорим о красоте мы,

Я лишь одно спросить у вас хочу:

Писать ли на евангельские темы?

Вот истинный спор Мартынова с Пастернаком.

Он, Мартынов, апеллирует к Герцену, революционный «Колокол» предпочитая церковному. Точнее, — пытается соотнести эти колокола. Превыше всего он ставит над собой суд истории. К слову, фон мучений его Иванова — Крымская кампания 1853–1856 годов, смерть императора Николая I в 1855-м, строительство железных дорог, тому подобное. Автор думает о взаимоотношениях красоты и божественной истины.

По-видимому, он считает «Доктора Живаго», Юрия Живаго и его стихотворения пастернаковской жертвой эстетизму, далекой от живой жизни. Но какая тяжелая боль таится за эпически ровным тоном. Наверно, это стыд. На дворе 1960 год. Пастернак похоронен.

Есть и еще одна сторона сей поэтической тяжбы. Мы, ныне живущие, попросту не знаем, поскольку мало что помним, той конъюнктуры, той иерархии поэтов, которая исподволь выстраивалась еще на рубеже 1940–1950-х. Первым поэтом — во мнении самих поэтов, тогда относительно молодых, или нестарых, — считался Мартынов. Слуцкий называл себя вторым. Пастернак, как бы уйдя в предание, сидел на даче, в тиши, в тени, над переводами, во всеуслышание отрицая сам себя. Его новое появление — со стихами и романом — путало карты, портило картину, меняло ландшафт. Конфликт назревал со всех сторон.

В мемуарной книге Вяч. Вс. Иванова «Голубой зверь» автор вкратце рассказал о том, как в новогоднюю ночь 1960 года Давид Самойлов, находясь у него на даче, надерзил Пастернаку: вас, дескать, не поймешь, за красных вы или за белых. Слуцкий, когда Пастернак предложил выпить его здоровье, сказал:

— Я уже здоров.

Так начинались шестидесятые.

Евтушенко не бегал к Пастернаку на переделкинскую дачу, как это делали литинститутские однокорытники Ю. Панкратов и И. Харабаров. В пору погрома 1958 года эти ребятки предали учителя с потрохами.

Они рассказывали о своем закадычном приятельстве с Пастернаком, именуя его Борисом, даже Борей, и говорили той же Белле Ахмадулиной, что Боря зовет ее и Женю к себе. Она же терпеть не могла амикошонства, а на Пастернака смотрела настолько издали, что однажды, заметив его на общей для них обоих лесной тропе, стушевалась и прошла мимо потупив очи.

Бывали на той даче юные Вознесенский, Айги, но не Евтушенко с Ахмадулиной.

Впервые Евтушенко, начинающий автор семнадцати лет, увидел близко Пастернака, когда Пастернак пришел читать перевод «Фауста» в Центральный дом литераторов, и в вестибюле был ошеломлен его простецкой одеждой (так себе пальто, общемосковская кепка) и вопросом, нараспев обращенным к потерявшему дар речи юнцу:

— Скажите, пожалуйста, где тут состоится вечер Пастернака? Я, кажется, опоздал…

Читал Пастернак без актерства, быстро устал и сказал наподобие хлебниковского «и так далее»:

— Извините, ради Бога, я совсем не могу читать. Все это глупость какая-то…

В зале, кутая плечи в белый пуховый платок, сидела Ольга Ивинская. Но о той любви Женя узнал гораздо позднее.

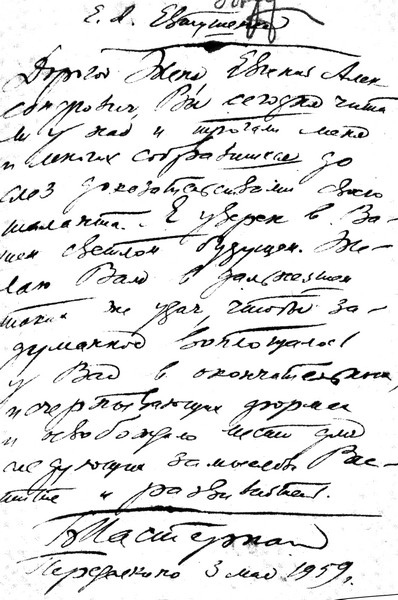

Прошли годы, состоялось настоящее первое знакомство. Во всю первую полосу книги «Сестра моя — жизнь» Пастернак написал (художнический почерк, по-пушкински летящие линии с несоразмерными удлинениями, берущими начало полутора веками раньше):

Дарственная надпись Б. Л. Пастернака на книге «Сестра моя — жизнь». Переделкино. 3 мая 1959 г.

Дорогой Женя, Евгений Александрович, Вы сегодня читали у нас и трогали меня и многих собравшихся до слез доказательством своего таланта. Я уверен в Вашем светлом будущем.

Желаю Вам в дальнейшем таких же удач, чтобы задуманное воплощалось у Вас в окончательных исчерпывающих формах и освобождало место для последующих замыслов. Растите и развивайтесь.

Б. Пастернак

Переделкино, 3 мая 1959 г.

Здесь Пастернак многозначительно перефразировал самого себя — стихотворение «После грозы», написанное в июле минувшего 1958 года:

Не подавая виду, без протеста,

Как бы совсем не трогая основ,

В столетии освободилось место

Для новых дел, для новых чувств и слов.

А само знакомство было забавным. Евтушенко обязали в Иностранной комиссии Союза писателей сопроводить на дачу Пастернака итальянского профессора Анджело Мария Риппелино. Пастернак встретил их в саду, смуглый, седой, в белом холщовом пиджаке, был чрезвычайно прост и открыт, волнующемуся Евтушенко с ходу сказал, что он его знает, а итальянца принял за грузина, но итальянцы тоже молодцы, и все прошли в дом, там были уже люди, и был разговор, ели цыпленка и пили вино, Женю Евтушенко попросили прочесть стихи.

«Свадьбы» на Пастернака не подействовали, но «Пролог» вызвал восторг, объятие и поцелуй.

— Сколько в вас силы, энергии, молодости!

А «Одиночество» вызвало слезы и комментарий:

— А вот это от Пушкина — он тоже сумел поблагодарить женщину в час расставания. Женечка, думаете, вы написали это про себя? Нет, и про меня, и про всех мужчин. Это про всех нас — и про вас, и про меня…

Гости разошлись, разговор продолжился наедине и сильно затянулся, хотя Евтушенко надо было утром улетать в Тбилиси, где Пастернак гостил недавно — ранней весной, и Пастернак загорелся, страшно захотел туда же, и дело почти сладилось…

«Но тут появилась уже, казалось, ушедшая спать Зинаида Николаевна и грозно сказала:

— Вы — убийца Бориса Леонидовича. Мало того, что Вы его спаиваете целую ночь. Вы еще хотите его умыкнуть… Не забывайте того, сколько ему лет и сколько вам.

Я потихоньку смылся от ее справедливого гнева, неожиданно для себя самого проведя в доме великого поэта время с 11 часов утра до 5 часов утра следующего дня — 18 часов!»

Через год, в начале июня, Пастернака навсегда проводили из этого дома.

Евтушенко напишет «Ограду», для публикации использовав имя покойного Луговского в качестве посвящения и прикрытия. Но некая тайная, закономерная связь во всем этом все-таки была.

Эпос середины века создал Луговской, лирика досталась Евтушенко. При этом середина века по Луговскому состояла из многих исторических пластов первой половины столетия, в то время как Евтушенко принародно стенографировал происходящую на глазах историю, текущий день, летящее время.

Он так начал 1959 год:

Свежести!

Свежести!

Хочется свежести!

Свадебной снежности

и незаслеженности,

свежести мускулов,

мозга,

мазка,

свежести музыки

и языка!

(«Свежести!..»)

Он так кончил 1959 год:

О, дух дегтярный,

дух рутины!

Висят телеги —

не картины,

и грохоча, как бы таран,

телеги лезут на экран.

О вы, кто так телегам рады, —

у вас тележный интеллект.

Вам не ракет в искусстве надо —

телег вам хочется, телег.

Искусство ваше и прилежно,

и в звания облачено,

но все равно оно — тележно

и в век ракет обречено!

(«Ракеты и телеги»)

Случись ужасное — уйди он, допустим, в 1959-м, тем более как-нибудь трагически, та чемпионская дистанция, которую он проделал в середине века на одном дыхании, тем не менее осталась бы в русской поэзии незабываемой золотой милей, нежной памятью поколения и, возможно, термина шестидесятники попросту не появилось бы: без Евтушенко это пустой звук.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ Передача «В мире животных» стала одной из прочных традиций Общественного Российского телевидения (ОРТ). Именно сейчас, в период развития новых форм телевещания, создания ярких программ, появления живого эфира, особенно важно сохранить ряд стержневых

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ Совещание затянулось. Майор Загнер был, как всегда, не в духе, перебивал выступавших грубыми репликами, задавал язвительные вопросы.Шел доклад главного инженера по вопросу переоборудования парохода «Антрахт» в рефрижераторное судно. Петелин говорил

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ Я говорю вам: научитесь ждать, еще не всё, всему дано продлиться, — безмерных продолжений благодать не зря вам обещает бред провидца; возобновит движение рука, затеявшая добрый жест привета, и мысль, невнятно тлевшая века, всё ж вычислит простую суть

Как бы эпилог N2. Продолжение уже следует

Как бы эпилог N2. Продолжение уже следует Краткое содержание «Как бы эпилога № 1» — для тех, кому он показался очень длинным.Частицы света называются фотонами. Если определенный процент фотонов «когерирует» — точнее, несет вибрации в одной частоте, остальные к ним

Продолжение следует

Продолжение следует К зиме 1967 года мои коллеги из разных стран начали присылать мне салазопирин. Всякий раз это были с трудом добытые 20–30 таблеток — препарат был шведский, и получить его, например, в Болгарии было непросто. Среди моего ближайшего окружения никто за

Продолжение следует

Продолжение следует Впереди еще много интересного! С 1964 года сохранились и письма БНа — мы «услышим» уже не монолог АНа, а настоящий творческий диалог соавторов. С 1965 года начинается ведение многолетнего творческого дневника АБС — мы проследим рождение замыслов и их

Продолжение следует

Продолжение следует Впереди ещё много интересного. Интересного, но, увы, не столь радостного. Впереди жесткое противостояние, битва за каждое издание, за каждую острую фразу. Впереди — трудные времена. И тем не менее — всё еще весьма «вегетарианские». На удар врагов ещё

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ Юбилей – не самый приятный день в жизни. Особенно семидесятилетний. Но жизнь хороша, несмотря на невзгоды. Когда мне было семь лет, я спросил у матери, сколько лет дяде Ильюше – был у нас такой знакомый.– Сорок, – сказала она.У меня даже голова

Продолжение следует

Продолжение следует Впереди Авторов ждут трудные времена: пробивание каждой книги, каждой публикации; глухая неприязнь в верхах и не сулящие ничего хорошего изменения в руководстве издательств; первые болезни, обусловленные не только возрастом, но и нервной жизнью.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ Что евтушенковского ходило в самиздате? Ну, «Автобиография», «Письмо к Есенину», «Баллада о штрафном батальоне», много чего. Это уже шестидесятые. А в пятидесятых, некоторое время — даже невинное «О чем поют артисты джазовые…».Ему (или Слуцкому)

Продолжение следует

Продолжение следует Впереди Авторов ждет продолжение трудных времен: пробивание каждой книги, каждой публикации; глухая неприязнь в верхах и не сулящие ничего хорошего изменения в руководстве издательств; первые болезни, обусловленные не только возрастом, но и нервной

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ В сентябре 1983 года сборная СССР в очередной раз завоевала приз, учрежденный чехословацкой газетой «Руде право». И вот когда хрустальный кубок вручался нашему капитану и Фетисов подъехал с наградой к своим товарищам, я вспомнил вдруг Славу совсем

Продолжение следует

Продолжение следует Продолжение этой удивительной главы – во второй части книги. Глава «Любовь» стала финалом этой истории и началом второй части книги «Оно того стоило». В ней я публикую и важные выводы, которые сделала за три сложных года. Здесь же будут финалы всех

Продолжение следует (?)

Продолжение следует (?) «Нам бермуторно на сердце И бермутно на душе!» Владимир Высоцкий Распад СССР и (едва-едва) начавшиеся экономические реформы, возникновение специфической социально-исторической формации «ведомственного феодализма» создали принципиально новую