АПРЕЛЬ, МАЙ И ДАЛЕЕ

АПРЕЛЬ, МАЙ И ДАЛЕЕ

Ну, это и должно было произойти — в апреле. 16-го в московском кафе «Март» (о март-апрель, какие слезы!..) на пресс-конференции объявлено имя лауреата премии «Поэт» за 2013 год. Евтушенко.

В литсообществе буря. Оппоненты тут как тут. Споры идут не только вокруг персоны Евтушенко — волнует сама премия, ее политика, принципы и цели. Питерский Писарев преклонных лет Виктор Топоров:

«Поэт» позиционирует себя как премия консенсусная. Мы, мол, награждаем только тех, о ком просто не может быть двух мнений — поэт он или нет. Поэт! Или, в худшем случае, поэтесса. Но двух мнений нет обо всех этих поэтах главным образом потому, что нет хотя бы одного. Они не интересны, они не актуальны, они уже давным-давно не поэты. Они ушли — вместе со временем, в которое жили и писали; они остались в истории отечественной словесности именами, но не стихами, фамилиями, но не судьбами, литературными анекдотами, но никак не знаковыми событиями. О том же Евтушенко — а он, бесспорно, прожил самую яркую жизнь и был куда талантливее восьми остальных — мы помним главным образом, что если он против колхозов, то надо быть за колхозы. И хотя бы поэтому присуждение ему премии наверняка прошло с превеликим скрипом, да и состоялось единственно потому, что «консенсусные» уже на исходе. Ну, не Глебу Горбовскому же присуждать «Поэта» — он «чужой». Ну, не Юнне Мориц же — она «чужая» вдвойне. А Евтушенко — он все-таки «свой». Смешной, противноватый — но в сущности «свой». А больше, глядишь, и нет никого.

Куда благорасположенней Александр Архангельский:

Политика эта может нравиться или не нравиться, но уж точно она совершенно последовательна. Премия присуждается: а) за общий вклад; б) за значимое присутствие в современном литературном процессе. То есть за два трудносочетаемых качества. Так сказать, за приближение к статусу классика и за сиюминутную активность. Поэтому старший классик Евтушенко получает после младшего Кибирова (лауреат премии «Поэт» за 2008 год. — И. Ф.) — и как раз в тот момент, когда он резко вернулся в день сегодняшний. Вечер за вечером, книжка за книжкой. Это не премия за утонченность и актуальный излом, как Премия Андрея Белого. Не премия экспертного признания последней по времени книги, какой была Премия имени Аполлона Григорьева. Не «Триумф», который был похож на лавровый венок. Это именно премия гамбургского счета, примененная к сегодняшнему дню. Если есть претензии к ее решениям (а у меня они были, и еще какие), то за промахи, а не за сбои в логике. Почему этот раньше того? Про Евтушенко и Кибирова я могу объяснить почему, а про некоторых других лауреатов — теряюсь в догадках. Ну, с другой стороны, жюри для того и существует, чтобы его ругали со всех сторон.

Национальная премия «Поэт» — таково полное наименование данной институции.

В апреле 2005 года ее учредило Общество поощрения русской поэзии совместно с РАО «ЕЭС России» в результате дружеской беседы Александра Кушнера с Анатолием Чубайсом. Премия выдается ежегодно раз в год, ее денежное содержание равно 50 тысячам долларов. Первым лауреатом стал Кушнер. Затем — Олеся Николаева, Олег Чухонцев, Тимур Кибиров, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Виктор Соснора, Евгений Рейн.

Разумеется, каждая премия, помимо прочего, еще и перформанс, парад победы, интеллектуальный спектакль. Водружение на главу лаврового венка выдумано не нами. Лауреат — он и есть обладатель лавра.

Да, отдельный сюжет премии — вот эта бесконечная баталия между Питером и Москвой. Еще Пушкин, устав от всего этого, напечатал, например, «Тучу» и «Лукулла» в Москве, а не в Петербурге. Органичность премии — в ее предыстории, идущей издалека. Может быть, с той поры, когда Сумароков, оставив Северную столицу, спивался в московском кабаке.

Двадцать второго декабря 2010 года в подвале ресторана «Август» произошла дискуссия о премии «Поэт». Собрались в основном люди, причастные к премии, — прежде всего члены жюри. Были и гости со стороны. Вел мероприятие координатор «Поэта» Сергей Чупринин. Кто чего говорил по существу или по крайней мере остро? Вот дайджест той дискуссии.

Сергей Чупринин: …в само основание этой премии заложена идея консенсуса. <…> Мы всего лишь пытаемся в нашем разрушенном, «огоризонталенном» и «уплощенном» литературном пространстве воссоздать своего рода вертикаль, иерархию имен, ценностей и талантов, на которых сошлось бы не считанное число рафинированных знатоков, а большая часть читающего сословия.

Глеб Морев: Члены жюри, на мой взгляд, должны четко осознавать, что, выбирая лауреата, они должны ориентироваться не на личные симпатии и антипатии, а на объективный культурный статус тех фигур, которые попали в поле зрения жюри.

Алексей Алехин: Что значит консенсус? Как говорил известный литератор Николай Ленин, он же Ульянов, — полное единомыслие бывает только на кладбище. И я бы посоветовал коллегам из жюри отойти от принципа консенсуса, перейти к голосованию, которое не ограничивается рассылаемыми списками, но обязательно предусматривает заседание с обменом мнениями и дискуссиями.

Андрей Василевский: После тех сильных чувств, которые вызвал у нас Русский Букер, мне хочется сказать: почтенная национальная поэтическая премия, такая как «Поэт», должна быть скучная и предсказуемая. Избави Бог от сюрпризов. Года на два-три — вполне еще времени хватит работать в том режиме, в котором вы работали. А проживем 2–3 года — тогда можно опять собраться и обсудить, как жить дальше. А сейчас — никаких новаций и пр.

Максим Амелин: Что до решений жюри прошлых лет, то я с ними согласен вполне, без исключений. Все «Поэты» того достойны. Виден «рулеточный» принцип их избрания: шарик попадал в абсолютно разные места. Шесть совершенно разных поэтик, шесть эстетических концепций, шесть мировоззрений… Разброс — довольно сильный, даже возрастной. Похожих решений не было, и это радует. Пусть так будет и дальше.

Инна Роднянская: Премия в качестве общенациональной фиксирует тот факт, что бытие поэзии как вида литературы признается всеми читающими людьми, даже теми, кто не читает стихов и, может быть, современных книг вообще. Тем не менее премия адресована не им. В то же время она адресована и не специфическому цеху поэтов и критиков поэзии, а какому-то промежуточному слою. Тому, который находится между узким цеховым сообществом и предельно широким читательским, подхватывающим какие-то случайные имена из средств массовой информации, не более того.

Владимир Губайловский: Первым премию получил Кушнер, потом жюри под его председательством присудило премию Олесе Николаевой, дальше: Чухонцев — Кибиров — Лиснянская — Гандлевский… Как бы работает маятник между двумя поколениями: поколением тех, кому за 50, и поколением тех, кому за 70 — вверх-вниз. Младшее поколение дает премию старшему, чтобы не давать своим, а старшее так же поступает с младшим.

Игорь Шайтанов: Надо оставить все как есть, как мы сегодня слышали, с десяток имен еще найдется, которые всех устроят. Но их едва ли будет больше, потому что сейчас ниже возраста 50 лет в поэзии индивидуальных имен практически нет, есть лишь колебания стиля. Но в любом случае я очень рад, что такая премия существует. Если те имена, которые они назвали, прозвучали громче, то спасибо премии.

Наталья Иванова: Решение жюри о присуждении премии «Поэт» консенсусное. Но, конечно, это не те поэты, консенсус вокруг которых существует в литературном сообществе. <…> Лучше любая ошибка, даже странная, чем любая посредственность. Для того чтобы премия была не только денежным подспорьем для одного и фуршетом для многих, для того чтобы выбор оказывал воздействие, необходимо раздвигать рамки эстетических возможностей, не оставаться в пределах одной традиции. Русская поэзия, слава Богу, традициями богата. Эстетический консерватизм — лишь одна из традиций.

Андрей Немзер: Никакой понятной поэзии не бывает. Вот, скажем, стихи Твардовского, которые на русском языке абсолютно не воспринимаемы большинством его читателей. Поэтому, по моему мнению, Твардовский действительно великий поэт. <…> Невозможно потребовать от премии «Поэт», которая занимается решением вполне конкретной задачи, чтобы она обслуживала все.

Дмитрий Бак: Когда-то Афанасий Фет обратил внимание на необыкновенную социальную подвижность «новых русских» 1860-х годов, тех необразованных нуворишей, которые в нагольных тулупах вошли в качестве владельцев в имения разорившихся дворян. Фет замечательно прозорливо писал о том, что их дети уже будут слушать лекции по философии в лучших университетах Европы. Надеюсь, что все это повторится и в наши дни, новые читатели с неожиданно и по-новому обостренным зрением и слухом примут и оценят своих поэтов, пусть даже эти поэты не всегда будут нашими с вами, уважаемые коллеги.

Михаил Айзенберг: Я справлялся у него как у социолога (Б. Дубина. — И. Ф.), есть ли уменьшение процента читающих стихи. Он сказал — уменьшение не зафиксировано. Как в последние, так и в предыдущие годы стихи регулярно читают три-четыре процента взрослого населения. Другое дело, кого читают эти три-четыре процента.

Николай Богомолов: К нашей великой печали, мы уже достаточно давно живем в ситуации общемировой беды: поэзия в мире умирает. <…> Россия — одна из немногих стран в мире, где поэзия продолжает существовать. И мне кажется правильным, что есть некая надзорная инстанция, устанавливающая некий уровень, ниже которого опускаться стыдно.

Илья Фаликов: Все имена, которые здесь перечисляли, достойны, и спору нет… Сам формат премии мне чем-то напоминает Французскую Академию: назначение бессмертных. Эта премия — о том, что уже произошло. Таким образом, эта премия фиксирует вчерашний день. Это уже состоялось. То, что таится в недрах сейчас, — оно таится. Предположим, 1905 год. Эту премию учредил бы Брюсов на деньги, допустим, Рябушинских. Первый, конечно же, был бы сам Брюсов, потом пошли бы все другие на «Б» — Бальмонт, Блок (в 1907-м, после «Незнакомки»), Белый, ну и по списку — Вячеслав Иванов, Сологуб, Кузмин…

Сергей Чупринин: Надо же — параллель какая!

Илья Фаликов: Номенклатура была определена, политбюро уже было, и оно отвечает той исторической действительности. Поэтому моя аналогия — в поддержку опять-таки этой премии. Наверняка никто в жюри не ошибся, и мы не ошиблись, когда смотрели в телевизор на лауреатов, но только сегодня я узнал, как работает эта премия внутренне — даже если ты не хочешь, то все равно говори, за кого ты при выборе одного из двух. Все-таки здесь есть что-то этически неладное, советское, что ли…

Сергей Чупринин: Ну и что же здесь советского?

Алексей Алехин: Кто не с нами, тот против нас? Но если я не хочу ни за того, ни за другого голосовать! Кто с нами не голосует, тот выходит из премии.

Илья Фаликов: Я за эту премию. Я за то, что она изначально хороша и хорошо оформлена. Но сегодня, узнав о том, что кто-то из тех, кто не согласен, все равно должен сказать «да», я поймал себя на мысли, что недаром у Сергея Ивановича <Чупринина> появилась потребность сегодня поговорить. Он чувствует, вероятно, какое-то неблагополучие. Я думаю, что ежели произойдет такой момент, когда кто-то из членов жюри, не побоясь потерять регалии и прочее, уйдет из премии, вот тогда… тогда что-то произойдет новое, какое-то шевеление.

Итак, в кафе «Март» решение жюри было встречено с энтузиазмом. Это на следующий день раздалось: «Облезлые пожилые гуси щиплют Чубайса, вот и вся история. Неинтересно». И прочее. Даже инцидент на «Евровидении», когда российской певице Дине Гариповой недодали голосов и министр Сергей Лавров вступился за нее, не обошелся без шпильки почему-то в адрес поэта:

Как известно, слава — это хорошо организованная реклама. В советское время это хорошо понимал Евгений Евтушенко. Уже тогда в разряд легенд вошли ситуации, когда он организовывал критические, если не сказать, разгромные публикации о себе в литературных журналах. Видимо, ориентируясь на психологию читателей тех лет: если официальные критики кого-то ругают, значит, этот кто-то написал нечто яркое, вызывающее и, возможно, весьма талантливое, поэтому надо найти и прочитать.

Показательно — незалежно-самостийно — подал голос некто из братской Украины по поводу неуспеха своего исполнителя:

Такой низкий балл, который дали, по сути, только зрители РФ, — это оценка исторических событий Украины и России глазами русских, это отражение их восприятия истории, это проявление их коллективной фобии того, что Украина суверенная и независимая от них. Это проявление традиционной российской имперской ментальности. Россия не может смириться с тем, что Украина может быть независимой, поэтому ставит нам такие низкие оценки. В психологии такое поведение называют не иначе как идиосинкразия. В этом бессилии своей злобы русские дали в финале нам такой балл. Это проявление злобы и бессилия. Словом, нелюбовь за нелюбовь. И впрямь, какая же песня получится, если между соседями согласия нет, и все громче звучат голоса военных о силовом «принуждении украинцев к дружбе». Мы уже знаем, что это такое, видели на примере Грузии. Потому Украина изо всех сил рвется в Европу, а Кремлю так хочется повернуть ее под себя, в Евразию. Так что извини, пожалуйста, лиричная певица Дина Гарипова, ты стала заложницей имперской политики ваших же недальновидных политиков.

Евтушенко называет Украину «второй матушкой». Всё штатно в этом прекраснейшем из миров. Сообщается, что двенадцатилетний москвич Олег Печерников зарабатывает себе на жизнь чтением стихов собственного сочинения, а некий 86-летний писатель вынужден где-то там торговать книгами, потому как его разлюбила женщина, и, кроме того, в Канне побеждает фильм о лесбиянках. Всё в норме.

В этом театре абсурда и ненавистнической чепухи здраво, не без присущего перебора, но поперек многим выступил Дмитрий Быков в «Московских новостях» от 19 апреля.

Награждение Евтушенко именно сейчас — знак чрезвычайно отрадный, потому что он-то, при всех своих недостатках, фигура ренессансная. Многое умеет, за все берется, на все отзывается. Во времена торжествующего Средневековья напоминание о Ренессансе так же неуместно, как пляска на похоронах, но должен же кто-нибудь напомнить и о том, что тут не всегда были похороны, что молчание не всегда было добродетелью, а неучастие в жизни запросто могло расцениваться как дезертирство. Оно, собственно, и есть дезертирство, а вовсе не проявление хорошего вкуса, но кто сейчас скажет об этом вслух, не рискуя навлечь на себя упрек в политизации? Иные ведь до сих пор убеждены, что писатель может участвовать в политике лишь потому, что его книги от этого лучше продаются, и переубеждать этих иных еще глупей, чем защищать Евтушенко от упреков в дурновкусии. Вы сначала напишите «Долгие крики», а там поговорим (курсив мой. — И. Ф.).

Тревожность и неуютность окружающего мира не преминули сказаться в те же дни. Накануне церемонии награждения, которая состоялась 21 мая, лента новостей — как по какому-то черному заказу — принесла сообщение.

Мощный смерч пронесся в понедельник над американским штатом Оклахома. Торнадо, ширина которого составляла более 3 км, бушевал почти 40 минут. Набрав скорость 320 км в час, он стирал с лица земли все находившееся на его пути. В огромной воронке над землей кружились машины, деревья, обуянный ужасом домашний скот. Одна из выживших женщин рассказала, что укрылась вместе с детьми в ванной и спасла дочку, удержав ее за волосы. Власти Оклахомы пока подтвердили гибель 24 человек, хотя ранее заявляли, что число жертв стихии составит не менее 90. Президент США Барак Обама объявил Оклахому зоной бедствия и распорядился о предоставлении потерпевшим районам федеральной помощи.

Город Мур в Оклахоме, подвергшийся разрушениям, — это, возможно, торнадная столица Америки, утверждает The Daily Beast, вспоминая разрушительное стихийное бедствие 1999 года в этом городке.

Смерч 3 мая 1999 года продлился всего 1 час 25 минут, но унес 41 жизнь, оставил 583 пострадавших и нанес ущерб на сумму свыше миллиарда долларов. Его мощность была оценена как F5, то есть самая интенсивная.

О том торнадо Евтушенко писал:

В Белграде света нет. Нет света в Оклахоме.

Торнадо — как бомбежки мрачный брат.

Как всё связано! Нынешнее несчастье сравнивают с Хиросимой. Папа Римский Франциск выразил соболезнования пострадавшим от торнадо жителям штата Оклахома в США. «Я близок к семьям всех погибших от торнадо в Оклахоме, особенно к тем, кто потерял детей младшего возраста. Присоединяйтесь ко мне в молитве о них».

В Талсе смятенье. Ко всему прочему на плечах Марии Евтушенко — тяжелая болезнь престарелой матери.

Непосредственно за стенами оклахомской больницы Hillcrest грохочет стихия, когда в Политехническом проходит церемония. Еще не успели остыть аплодисменты недавней — 24 и 25 апреля — премьеры на Таганке спектакля «Нет лет». Смехов поставил элегию на тему старой Таганки. Валерий Золотухин, с которым все это задумывалось, внезапно умер — его страшно не хватало, поскольку именно в паре с ним должен был работать на сцене Вениамин Смехов. Актерская молодежь была искренней и во многом умелой — пели, плясали, плакали и смеялись, однако изобразить группового Евтушенко крайне сложно: недоставало его фактуры, роста и достаточного понимания стиха. Дело доводит сам Смехов — великолепный чтец. Получилось ярко, молодо и грустно. В «Нет лет» много чисто театральных цитат из прежней Таганки: белая лестница поперек сцены — из «Антимиров», «Пугачева» и «Павших и живых», черные тумбочки — воспоминание о «Под кожей статуи Свободы». Сценография — картина послевоенного сиротства, разбомбленности, голых стен, пустых окон, какая-то старенькая пишмашинка на столике перед Смеховым типа «Ундервуд» или «Эрика», ее эпизодический перестук с временами то ли ушедшими, то ли наступающими. Юрий Любимов не пришел на спектакль, но, просмотрев запись, остался доволен.

В Большой аудитории Политеха 2013-го — дежавю. Много знакомых лиц, почти все лауреаты премии «Поэт», разновозрастная публика, если можно так назвать пришедших на чествование их поэта. На сей раз — масса коллег. Одна из газет правильно выразилась: «Народная победа». Да, правильно. Но есть еще одна вещь — вручение премии изначально подверстывается к дню рождения Иосифа Бродского (24 мая), и это означает, что постевтушенковскую премию под невидимой эгидой Бродского получает Евгений Евтушенко. Именно так.

Открыл церемонию Сергей Чупринин:

— Будем благодарны Евгению Александровичу Евтушенко за то, что он сделал и еще сделает для русской поэзии. Увы, но известие об этой награде застало его в больничной палате или, как говорят у них в штате Оклахома, госпитале. Он очень хотел быть сегодня здесь с нами: предпринимал разнообразные усилия, рвался из пут, но безуспешно. Нам остается надеяться и ждать очных встреч с поэтом в других залах столицы осенью, когда он приедет представлять публике свой огромный труд — антологию русской поэзии.

Владимир Радзишевский, научный редактор пятитомника «Поэт в России — больше, чем поэт», предстал в роли доверенного лица Евтушенко. Владим Владимыч (к слову, автор замечательной книги о последних днях Маяковского) — давний сотрудник Евтушенко, именно он сражался в неравном бою с главредом «Литературки» А. Чаковским за название статьи Евтушенко «Возвращение Николая Гумилёва» (возвращение монархиста-белогвардейца?!), получилось несколько иначе — «Возвращение стихов Гумилёва» («ЛГ» от 14 мая 1986 года). Много лет они бок о бок тащат воз десятивековой отечественной поэзии в понимании Евтушенко. Не без иронии он сказал о том, что поражается-ужасается объему работы, вновь и вновь расширяемой Евтушенко, который ни на день не прекращает это дело. Прозвучал стишок:

Какие есть девчонки голоногие!

А я вот — составляю антологии.

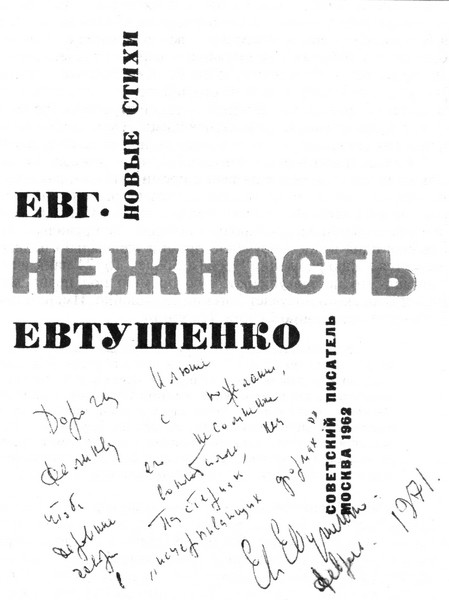

Дарственная надпись И. Фаликову на книге «Нежность»: «Дорогому Илюше Фаликову с пожеланием, чтобы его несомненное дарование воплотилось, как говорил Пастернак, в “исчерпывающих формах”. Евг. Евтушенко. Февраль. 1971».

Программка спектакля «Нет лет» по стихам Евг. Евтушенко в постановке В. Смехова в Театре на Таганке. Апрель 2013 г.

Емкое слово произнес Александр Кушнер.

Я очень рад, что наконец-то мы дали премию Евгению Евтушенко. Это надо было сделать значительно раньше. Точно так же, как мы в долгу перед Беллой Ахмадулиной, перед Андреем Вознесенским. И стыдно, когда подумаешь, что они эту премию не получили. Еще скажу. После того как стало известно о нашем решении, в интернете обнаружилась куча каких-то злых нападок на жюри. Я подумал, как им ответить? И знаете, кто мне помог? Пушкин! «Уважение к именам, освященным славою, не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется токмо ветреному невежеству, как некогда, по указу эфоров, одним хиосским жителям дозволено было пакостить всенародно». Как будто смотрел в сегодняшний день. А Евтушенко — это, конечно, событие, не просто событие, а в жизни страны 50–60-х годов. Я сам помню, как мальчиком — потому что я моложе его — пришел в Союз писателей, а со сцены читал стихи, приехав в Ленинград, Евтушенко. И это была огромная радость — так он был непохож на наших чиновных поэтов. А потом Александр Прокофьев — замечательный поэт, между прочим, и человек хороший, но такой, старой закваски, говорил: «Чего это он вылез на трибуну в таких ярко-красных носках?!» Посмотрел бы он на сегодняшние пиджаки Евтушенко! Но дело, конечно, не в носках, а в стихах. И когда я думаю о нем, в первую очередь мне приходят в голову эти замечательные стихи: «А любил я Россию всею кровью, хребтом, ее реки в разливе и когда подо льдом, дух ее пятистенок, дух ее сосняков, ее Пушкина, Стеньку и ее стариков…» Я думаю, это же он первый, один из первых вернул в поэзию слово Россия вместо СССР: «Если будет Россия — значит, буду и я». И еще, понимаете, почему эти стихи хороши, а формально — тоже хороши? Ведь это двустопный анапест, а все тогда заболели этим двустопным анапестом. А почему? Потому что Борис Пастернак написал «Вакханалию»:

Уж над ним межеумки

Проливают слезу.

На шестнадцатой рюмке

Ни в одном он глазу.

И так далее. Или это:

Между ними особый

Распорядок с утра,

И теперь они оба

Точно брат и сестра.

Или — я думаю — а Бродский? А он тоже у Пастернака взял тот же двустопный анапест:

Словно девочки-сестры

Из непрожитых лет,

Выбегая на остров,

Машут мальчику вслед.

И «сестры» — заметьте, у Пастернака «сестра». О себе, грешном, говорить не буду, но скажу, что в том же двустопном анапесте написан целый ряд стихов, там:

Человек привыкает

Ко всему, ко всему.

Что ни год получает

По письму, по письму…

Зачем я это говорю здесь и сейчас? Я надеюсь, что в зале сидят люди, не просто любящие поэзию, а понимающие внутреннее устройство. Нас призывают отказаться, к черту отправить все регулярные размеры, писать как угодно — как угодно, только по-другому. Хороши б мы были, если б так писали. А двустопный анапест останется и нас переживет. И вот Евгений Евтушенко это замечательно понял интуитивно. А если обратиться к Пастернаку, вы думаете, он что — на голом месте это придумал? Ничего подобного!

Полюбил бы я зиму,

Да обуза тяжка…

От нее даже дыму

Не уйти в облака.

Эта резанность линий,

Этот грузный полет,

Этот нищенски синий

И заплаканный лед!

Иннокентий Анненский, конечно — вот откуда! С чего же мы будем стесняться?! Некоторые наши, вот эти хиосские жители смотрят сегодня свысока на Евтушенко, и на него, и на многих других, имевших счастье и горе родиться задолго до появления их, нынешних, на свет. Увидеть бы, что останется от их поэзии лет через 50. Я вовсе не хочу ругать сегодняшних молодых поэтов. Среди них есть совершенно прекрасные, но они, конечно, этой глупости себе не позволяют. Они понимают, что они опираются на плечи предшественников. Вот мы сидим в этом зале. В этом зале впервые было прочитано стихотворение «Бабий Яр» в 61-м году. <…> И хотел бы спросить: а кому-нибудь в стране — из ныне живущих — есть хоть кто-нибудь, кому Шостакович позвонил по телефону? А Евтушенко — позвонил. Он позвонил ему по телефону и сказал: «Вы написали “Бабий Яр”. Вы не возражаете, если я напишу музыку на эти стихи?» Евтушенко обомлел: «Что вы?! Я буду счастлив!» — «Музыка уже написана». И она прозвучала. Когда думаешь о Евтушенко, о его любовных стихах:

Со мною вот что происходит:

ко мне мой старый друг не ходит,

а ходят в мелкой суете

разнообразные не те…

и так далее: «Постель была расстелена, а ты была растеряна…» Боже мой! Понимаешь — он все-таки вошел в нас. Я стоял в стороне от московской жизни. Я на этих трибунах не торчал и в Лужниках не выступал, но я уважал Евгения Евтушенко, я понимал его роль. И еще я хочу сказать, он человек необыкновенно щедрый, понимаете? Он красивый человек, им любуешься. Он мастер на все руки. И в нем нет подлости. Он не мелкий человек, не завистник. Мне нравится его устройство. И наконец, я скажу последнее, и, может быть, в данном случае — самое важное. Евгению Евтушенко за 80 лет. Как прекрасно, что и в этом возрасте пишутся стихи. Это абсолютное чудо. Я не знаю, с кем его сравнить? С Гёте, что ли, или с поздним Вяземским? Больше никого не знаю. Но чтобы не быть голословным, прочту одно стихотворение, не все — отрывок. И написано оно в 11-м году:

Меня, конечно, радостью покачивало,

когда в какой-то очень давний год

я получал в Тоскане премию Бокаччио,

но ощутил — вина меня гнетет.

Не проступили на руках ожоги,

но понимал я, что беру чужое.

Я сбился вдруг. Меня все подождали,

и я заговорил о Мандельштаме.

Ведь нечто видел он поверх голов,

нас, еще агнцев, на плечах таская

«от молодых воронежских холмов

к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане».

Так вот, пусть же, получив сегодня эту премию, Евгений Евтушенко вины не чувствует. Он заслужил эту премию. Он берет свое, а не чужое.

На сцену пригласили Андрея Смирнова, актера, режиссера, сына С. С. Смирнова.

— …я тоже из племени читателей Евтушенко. И когда я узнал, что премия — как правильно намекнул на это, даже обозначил Кушнер — наконец-то присуждена Евгению Евтушенко, я испытал свою собственную, как бы сказать, отдельную, личную радость. Потому что, когда с нами уже нет ни Булата, ни Беллы, ни Андрея — мне кажется, что это не только отдание долга признанию ярчайших заслуг самого Евгения Александровича перед русской поэзией, перед русской культурой, перед Россией, но это еще и очень важный поклон в сторону этого замечательного поколения. Поколения, вместе с которым люди моего возраста прожили целую жизнь.

А я помню, когда мне было 16 лет — 57-й год — отец пришел из Союза писателей, сказал, что там было очень острое обсуждение, и положил тоненькую книжечку, «Обещание» она называлась. Сказал: «Очень острое было обсуждение…» Я заглянул в книжку, мне показалось очень интересно, что говорили. Отец говорит: «Ну, общий тон был такой: очень способный, но очень много на себя берет». И эта формула будет сопровождать поэта практически всю жизнь. А я заглянул в этот томик и ахнул! А потом… Ну, я не буду ничего рассказывать о первом впечатлении, о живом Евтушенко, потому что, к счастью, есть эти волшебные кадры из фильма Хуциева. Он же еще гениальный артист! И этот голос громовой, эта мимика, эти жесты завораживали настолько, что порой потом, прочтя на бумаге стихотворение, которое он читал со сцены, оказывалось, что это прежде всего магия его личности. Но, к счастью, он читал и такие стихи, которые были волшебны и на бумаге. Вот это обсуждение 57-го года только сейчас, с дистанции видно, что это было огромное событие. 57-й год — еще жив Пастернак, еще год остался Заболоцкому. Шервинский из старых волков 30-х годов, Асеев. В полной славе и расцвете фронтовое поколение, пишут: Слуцкий, Самойлов, Винокуров, Наровчатов, Смеляков. Уже 57-й год — это значит, там, в Питере, мы еще не знаем, но уже пишет Бродский, уже начались Кушнер, Горбовский. Через два года в Москве Аля Гинзбург издаст «Синтаксис» и его посадят, но это обсуждение 57-го года — это первый звук голоса нового поколения, поколения «шестидесятников», как оказалось, очень яркого, многообразного. Оно еще вполне советское, у них у всех еще проскальзывают комсомольские мотивы, но это первое поколение русской поэзии после того, как открылись ворота ГУЛАГа.

И нам всем — их читателям — еще предстоит осознать, что родились мы в тюрьме тоталитарного режима, научиться отделять свою личную судьбу от толпы и понять, как важно по-человечески прожить вот эту, нашу личную отдельную жизнь. И за это им великий поклон. Великий поклон Жене Евтушенко. Всю жизнь его будут сопровождать упреки критики и начальства в самовосхвалении, в вычурных рифмах, в длиннотах, в излишнем пафосе, в стремлении к саморекламе, и основания для этого как бы он всегда давал, но при этом — вы подумайте — этот поэт в 18 лет, в 51-м году о себе пишет:

Меня ненасытность вскормила,

и жажда вспоила меня.

Мне в жадности не с кем сравниться,

и вечно — опять и опять

хочу я всем девушкам сниться,

всех женщин хочу целовать!

Говорили и пели многие. Обращение Евтушенко к залу в записи было лаконичным:

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех моих товарищей по литературе, которые присудили мне, может быть, самую престижную премию в России — “Поэт”. Достаточно одного слова, чтобы понять, какая это важная премия и как хорошо, что нет к ней никаких прилагательных в определении этого награждения.

Без поэзии я не могу свою жизнь представить. В 44-м году еще мой отец-геолог, воспитавший меня стихами, знавший наизусть столько их, бывший ходячей антологией тех поэтов, стихи которых невозможно было достать, потому что они были изъяты из жизни, из обращения сталинской тиранией, — он все эти стихи мне читал. И прежде чем становиться писателем поэзии, конечно, необходимо быть ее верным читателем, иначе без этого знания ничего не получится. Человек, не знающий свою профессию, не знающий всего, что было, ни в каком жанре искусства, области науки, да чего бы то ни было, — никогда не сможет добиться никакого успеха.

Уже с самого раннего возраста я, посетив Коммунистическую аудиторию в 44-м году в Москве, увидел живых поэтов, которые приехали с фронтов и читали стихи о том, как они сражаются, о будущей победе. Это было незабываемым, поэтому у меня навсегда сохранилось что-то в душе, что никак не может отделить слово “поэзия” от понятия “победа”, народная победа. Потому что и каждое стихотворение настоящее — это тоже народная победа. И те строчки Пушкина, Лермонтова, Некрасова и других наших классиков, которые мы носим в своих сердцах, — это все тоже победа нашего русского слова, нашего народа, нашей культуры.

Я еще с детства составлял словарь рифм, и слава Богу, что он потерялся, потому что это осталось у меня в душе, и вернул в поэзию рифму, которую почему-то кто-то называет «евтушенковской», хотя эта рифма происходит от фольклора, как и вообще очень многое в моей поэзии. И ведь, в сущности, любовь к ней началась у меня с папиных, конечно, чтений, но и с тех “заваличных” посиделок на станции Зима, когда я сидел рядом с ожидающими своих мужей с фронта вдовами, которые даже не знали еще о том, что они вдовы. И когда они на моих глазах сочиняли частушки и часто меня просили найти какую-нибудь рифмочку. Вот так с этого словарика и начался в общем-то мой поэтический труд.

И знаете, когда я иногда разговариваю с молодыми поэтами и когда вдруг обнаруживаю незнание ими всего того, что было написано в русской поэзии, всех тех шедевров, я поражаюсь этому. Как-то один молодой человек мне заносчиво сказал: “Я специально не читаю стихов других поэтов, чтобы не подражать никому”. Но как раз вот тут-то и происходит изобретение деревянного велосипеда. Из такого человека никогда не получится настоящий профессионал.

В поэзии, мне кажется, есть несколько обязательных условий. Первое условие: поэзия обязательно должна быть исповедью автора. А второе, еще более важное, условие, которое делает поэта крупнее, делает его национальным поэтом, — это то, когда его поэзия становится исповедью всего его народа и истории народа. Вот без этих двух качеств, соединения этих двух качеств, настоящего поэта, большого, быть не может».

Двадцать первого мая все ведущие СМИ дали материалы о состоявшемся событии.

А 20 мая сам Евтушенко выступил в «Новых известиях»: «Прости меня, Галя». Она умерла еще 14 мая.

«Только физическая невозможность полета, связанная с тем, что я сейчас в госпитале, не позволила мне быть вместе с теми, кто сегодня провожает Галю. Я знал ее двенадцать лет, будучи другом Миши Луконина и ее, и ни разу не перешагнул черты, пока их брак с Мишей и мой брак с Беллой не начали разваливаться по совсем другим причинам. Нас бросило друг к другу, только когда это произошло, и уже непоправимо. Миша это прекрасно знал, и мы отнюдь не стали врагами с ним, а он с нами — а Белла пришла к нам на свадьбу.

После семнадцати лет, прожитых друг с другом, всем лучшим, что я написал, я обязан Гале, ставшей для меня мерилом гражданской совести. Миша мне рассказывал, что в день смерти Сталина она затащила его на Красную площадь и посреди горько плачущих сограждан начала отплясывать цыганочку, и он еле спас ее от возмущения толпы, которая могла ее растоптать живьем.

Однажды мы ехали в машине — я нарушил правила движения, и меня остановил милиционер. Заглянув в кабину и увидев Галю, он вызвал меня наружу и спросил:

— Эта женщина — Галина Сокол?

— Это моя жена Галина Евтушенко. Но ее девичья фамилия действительно Сокол.

— Я ее навсегда запомнил. После войны, когда была кампания против евреев, она меняла паспорт, и я, узнав, что ее мать — еврейка, а отец русский, пожалел ее, еще совсем молоденькую, и предложил записать русской. А она как вскочит, как закричит: “Пиши еврейкой!”, а саму трясет, и слезы в глазах злющие. Разве многие тогда были на такое способны?

Когда я написал “Бабий Яр”, она опустила глаза. “Знаешь, об этом лучше никогда ничего не писать, потому что все слова ничтожны перед этим”.

Вот какой она была человек. Она говорила мне: “Я хорошо шью, и мы как-нибудь проживем на это. Зачем ты идешь иногда на поправки и портишь стихи! Все равно все лучшее прорвется”.

Когда я написал стихотворение “Танки идут по Праге” и послал телеграмму протеста, а затем вернулся в Москву, она, вязавшая свитера для диссидентов и бывшая хранительницей ключей от квартиры А. Д. Сахарова и Е. Г. Боннэр, когда их сослали, вдруг испугалась по-матерински за меня и заставила сжечь многие самиздатовские книги, что мы и делали у костра в Переделкине: она боялась, что меня могут посадить или организовать несчастный случай. Она очень любила поэзию и живопись и уже после развода, получив от меня первый экземпляр пробного варианта первого тома антологии русской поэзии десяти веков, вышедший микроскопическим тиражом в издательстве “Слово”, сказала, что, запершись, читала его три дня и что это, может, лучшее, что я сделал в жизни. Хотя тут же отругала меня за какие-то, с ее точки зрения, неряшливые новые мои собственные стихи.

Она вложила столько сил и надежд в нашего сына Петю, что я надеюсь, он все-таки оправдает в конце концов ее надежды. Я хотел бы, чтобы он всегда помнил, что у него есть отец и уже из бесконечности на него смотрят глаза его мамы.

И ты, Петя, не должен ее подвести, продолжая работу художника, к чему у тебя есть безусловные способности, которые теперь уже ты сам должен развивать, как о том мечтала твоя мама.

Несмотря на то что Галя была резкой, и иногда справедливо, а иногда несправедливо непримирима, тем не менее она всегда была готова отдать последнее тем, кто в беде.

В нашем разводе ни в коем случае не виноваты ни Джан, ни, тем более, Маша. У Гали хватало доброты, чтобы приглашать нас с Машей на Петины дни рождения.

Когда Виктора Некрасова выдавливали из СССР и он приехал в Москву получать документы на выезд, то многие его друзья прятались, боясь его приютить. А я был в клинике после случайного отравления. Приехала Галя и спросила разрешения дать крышу Виктору на нашей даче в Переделкине. Я даже обиделся, что она меня спрашивает, а она сказала первый раз в жизни: “Потому что и за тебя я тоже боюсь, иногда по ночам не сплю”. Виктор навестил меня и сказал: “Тебе повезло с женой, Женя”.

Мне повезло со всеми моими женами, и во всех моих разводах виноват прежде всего и только я. Я не умею разлюблять тех, кого когда-то любил, и все еще люблю их всех и благодарен им за любовь и за сыновей, которые у нас есть. Я был рад, что они все дружески относятся друг к другу.

На сегодняшнем прощании будет не хватать верных друзей Гали — Мирель Шагинян, Олега Целкова, написавшего наш с Галей сдвоенный портрет. Будет очень не хватать ангела нашей с Галей и Петей семьи — Евгении Самойловны Ласкиной, традиции которой продолжают ее сын Алеша Симонов и его жена Галя, христианнейше находящая силы после трагической потери своего сына быть рядом с моим сыном Петей в момент нашего общего горя.

Особая благодарность Тамаре и Игорю Жиляковым, помогавшим, чем могли, Гале в ее последние минуты. Спасибо всем тем, кто пришел помянуть эту уникальную женщину России — часть ее измученной совести.

Прости меня, Галя, за все, чем виновен перед тобой.

Проще и точней не скажешь, чем когда-то, уходя из жизни, обронил Георгий Викторович Адамович, которого Галя так любила перечитывать:

Всё — по случайности, всё — поневоле.

Как чудно жить. Как плохо мы живем».

На день окончания нашей книги это последнее выступление Евгения Евтушенко в печати.

6 июня 2013

День Пушкина

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Андрей Сахаров ГОРЬКИЙ, МОСКВА, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

Андрей Сахаров ГОРЬКИЙ, МОСКВА, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ ПРЕДИСЛОВИЕ В конце декабря 1986 года я и моя жена получили возможность вернуться из Горького в Москву. Окончился семилетний период ссылки и изоляции. Одно из дел, которые мне предстояли, было участие в завершении работы над

Глава тринадцатая АПРЕЛЬ 1865 — АПРЕЛЬ 1866

Глава тринадцатая АПРЕЛЬ 1865 — АПРЕЛЬ 1866 В ночь на двенадцатое апреля, в час без десяти по местному времени (в исходе третьего — по петербургскому), в Ницце, на вилле Бермон, проговорив: «Стоп машина!», двадцатидвухлетний цесаревич, наследник престола Российской империи,

Танка («Идя все далее…»)

Танка («Идя все далее…») Идя все дале, Когда-нибудь я в танке Скажу о Дале, А не убийце танке И не поэте Танке. 31 августа

И так далее

И так далее Меж тем постоянно приходит любовница и опять ищет отдыха от суеты, тараторит и просит то поесть, то попить и выгадывает неподотчетную пятиминутную паузу — опять, как пядь в лихорадке часов, словно все еще в благоухающем рту остается среди золотого запаса

Лицемерный, коварный и так далее

Лицемерный, коварный и так далее Вполне возможно отрицать или называть коварством те неоспоримые качества Тимура, которые ставят нас в неловкое положение, не вполне соответствуя его маске кровавого завоевателя. До странности ослепленный своей антипатией к Тимуру,

Глава 15. Дубль 4, 5 и так далее

Глава 15. Дубль 4, 5 и так далее Дубль 4Вскоре после кинопроб, которые оказались удачными, Андрей Сергеевич решил пригласить нас с Конкиным к себе в гости, на улицу Воровского, для непринужденного общения вне стен студии. Туда же подошел и Микола Гнисюк — фотограф, который

Апрель 1945 — апрель 1946 г.: плен и выздоровление

Апрель 1945 — апрель 1946 г.: плен и выздоровление На Страстную неделю 1945 г. разрушение старинного немецкого города Данцига было завершено. Русские пришли к нам вечером 27 марта, накануне той ужасной ночи, когда Данциг и прилегающий к Висле район были охвачены пламенем. В

30. И далее по лефортовским ухабам

30. И далее по лефортовским ухабам После карцера меня поместили в небольшую камеру, где уже были два человека. Один высокий стройный красавец в кителе морского офицера, с небольшой бородкой. Другой — невысокого роста, пожилой, с круглым скуластым лицом без признаков

19. ПИТЕР, ПИЦУНДА, И ДАЛЕЕ… (1964–1970)

19. ПИТЕР, ПИЦУНДА, И ДАЛЕЕ… (1964–1970) Мой кружок в библиотеке. Заведующая «Невской библиотекой» Валя Тропинина. Альпинист Замятнин. Поколение "тайной свободы". Забытые. Феминистки понаслышке. Пицунда и Гамсахурдиа. Как я за день приехал в Коктебель. Странная дама.Как-то в

22. РИМ (ОСТИЯ), ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ (1973)

22. РИМ (ОСТИЯ), ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ (1973) Рим! Книжная контора или АЛИ. (без бабы и сорока разбойников) Остия. Хазановы. Дама в халатике и без. Беркли, Франкфурт или Париж? Опять Шаховская.Поезд из Вены в Рим шел так, как будто он везёт Ленина: двери закрыты намертво, на стоянках нельзя

Курск, Подольск, Новосибирск, Воронеж. Далее - вся Россия...

Курск, Подольск, Новосибирск, Воронеж. Далее - вся Россия... Это не просто города. Это адреса проживания людей, которые обращались к Виктору Ивановичу Илюхину за помощью. Причем мы знаем, что его область, от которой он избирался, Пензенская. Но народ в России давно усвоил, что

…И ТАК ДАЛЕЕ…

…И ТАК ДАЛЕЕ… Лето 1946 года было полно волнений. Перенаселенность вызывала, волей или неволей, столкновения в бараках. Утомляло все. Жара, непереносимая в помещениях и такая же тяжелая наружу. Целый день кто-то плескался в умывалках. Душей у нас не было. Просто под краном

От поэзии к философии – и далее…

От поэзии к философии – и далее… Ни толстые тетрадки детства с моими рассказами, ни повести и стихи школьного периода не сохранились – я слишком любила все выкидывать в стремлении к совершенству (хотя писала каждый день). Полный сборник стихов «Соляной столп»