1 января

1 января

Киевляне восстали за свободу, разбиты, многие казнены, ослеплены.

Киев. 1068–1069 гг.

Было же вот как.

Новогодняя ночь, между 1825 и 1826-м. Мозалевский с тремя солдатами в Киеве идет по указанным адресам, разбрасывая Катехизис, а быстро попадает под арест.

Бестужев-Рюмин не может проехать в соседние полки и, с трудом избежав плена, возвращается.

Артамон Муравьев не хочет поднимать ахтырских гусар.

Соединенные славяне ничего не знают, ждут, готовы действовать, но нет команды.

Тамбовский, Пензенский, Саратовский полки — везде члены тайного общества, везде бывшие семеновские солдаты, но ничего не знают, ждут.

17-й егерский, в Белой Церкви, знает. Оттуда позже придет обнадеживающая записка.

Генерал Рот принимает меры, отводит подальше, за Житомир, Алексапольский, Кременчугский полки, «опасаясь, что нижние чины последуют бесчестному предприятию, тем более, что Муравьев рассылает солдатам восьмилетний срок службы и другие льстивые им обещания». Ненадежным частям 17-го егерского велено выйти из Белой Церкви — подальше от вулкана.

Черниговские офицеры говорят солдатам, что вся 8-я дивизия восстала, что гусарские и другие полки требуют Константина и присягают ему.

Черниговцы отвечают, что «ежели все полки согласны, то и они… Лишь бы не было обмана».

Какое причудливое, фантастическое раздвоение. Один Константин, настоящий, сидит в Варшаве, боится престола, ненавидит революцию, принимает меры по аресту заговорщиков. Сергей Муравьев-Апостол, начиная бунт, пробует уговорить поляков, чтобы они нанесли великому князю смертельный удар. Другой Константин, воображаемый, вызывает полки на Сенатскую площадь, возбуждает черниговских солдат, появляется «как свой» где-то на Украине, его именем начинает действовать тот, кто желает его погибели (позже Герцен и Огарев признаются, что мальчишками больше года поклонялись константиновскому призраку).

Какие странные, невероятные миражи возникают над туманными полями Киевщины: царь-невидимка, невидимые армии.

Бестужев-Рюмин: «Мы весьма ошибочно полагали, что все войско недовольно». Особенно надеялись все на тех же гусар Артамона Муравьева, на конную артиллерию, где оба командира рот принадлежали тайному обществу, и, конечно, на 8-ю артиллерийскую бригаду и 8-ю дивизию, потому что там Соединенные славяне.

Матвей Муравьев (вспоминая много лет спустя о брате Сергее): «Надежда, что восстание на юге, отвлекая внимание правительства от товарищей-северян, облегчит тяжесть грозившей им кары, как бы оправдывала в его глазах отчаянность его предприятия; наконец и то соображение, что, вследствие доносов Майбороды и Шервуда, нам не будет пощады, что казематы те же безмолвные могилы; все это, взятое вместе, посеяло в брате Сергее Ивановиче убеждение, что от предприятия, по-видимому безрассудного, нельзя было отказаться и что настало время искупительной жертвы».

Тут память о ночных разговорах, отдельных, но важнейших фразах… Матвей не говорит, что они оба так думали. Именно «брат Сергей Иванович» имел такое убеждение. А слова «по-видимому безрассудное» — это, кажется, отзвук возражений самого Матвея («ничего», «оставить», — «избавить нас»!). Впрочем, они одни понимают — да еще несколько офицеров догадываются, — насколько дело безнадежно. Однако одушевление на соборной площади Василькова заражает и знающих: а вдруг?

Но что делать с Ипполитом?

Матвей: «Мой меньшой Ипполит меня крайне огорчил своим неожиданным приездом. Он ехал из Москвы в Тульчин. Он решился с нами остаться, как я его ни упрашивал продолжать свой путь. Он сказал брату Сергею, что он имел к нему письмо от кн. Трубецкого; но что он истребил его в Москве, когда пришли арестовать Свистунова, с которым он жил. Содержание письма он не знал, истребив его в самое скорое время, он не успел его прочесть. Я пошел с меньшим братом на квартиру, где он переоделся и отпустил почтовых лошадей».

«Отпустил лошадей», то есть к месту службы не поедет. Потом старшие братья вдвоем уговаривают его ехать, по революция уравнивает даже возрасты. Мальчик такой зеленый, что даже не догадался прочесть «истребляемое письмо», он, однако, не подчиняется старшим, возражает, что Матвею и Сергею самим неловко будет, если отправят его прочь, вроде бы удаляя от дела, в то время как другие не уходят… К тому же весть о подавлении мятежа в Петербурге еще не распространилась, Ипполит рассказывает братьям все, что знает. Но ведь его внезапное появление на площади — добрая весть для солдат: посланец извне, человек из столицы…

Горбачевский (записывая, очевидно, слова барона Соловьева) продолжает драматический, «из Плутарха», рассказ о появлении Ипполита.

«Мой приезд к вам в торжественную минуту молебна, — говорил Ипполит Муравьев, — заставил меня забыть все прошедшее. Может быть, ваше предприятие удастся, но если я обманулся в своих надеждах, то не переживу второй неудачи и клянусь честию пасть мертвым на роковом месте.

Сии слова тронули всех.

— Клянусь, что меня живого не возьмут! — вскричал с жаром поручик Кузьмин. — Я давно сказал: „Свобода или смерть!“

Ипполит Муравьев бросился ему на шею: они обнялись, поменялись пистолетами…»

После этого — как уехать в Тульчин? И почтовые лошади отпущены.

В последний вечер 1825-го полк в походе.

Сергей Муравьев:

«Из Василькова я мог действовать трояким образом: 1-е идти на Киев. 2-е идти на Белую Церковь и 3-е двинуться поспешнее к Житомиру и стараться соединиться с Славянами. Из сих трех планов я склонялся более на последний и на первый…»

Три дороги: по одной пойдешь… по другой… по третьей… — голову сложишь.

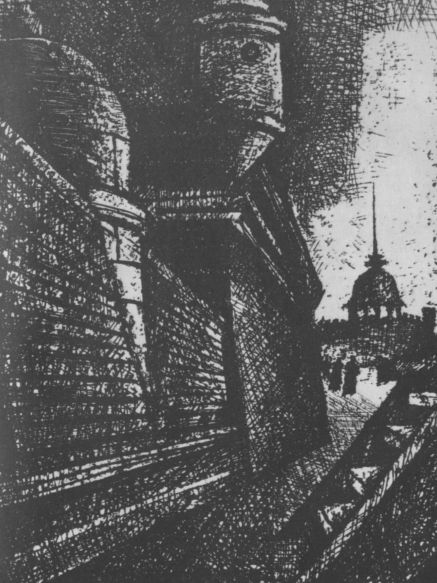

Над новогодним Киевом 1826 года — призраки приближающегося восстания. Но только призраки. Мятеж празднует Новый год, и новая его столица — Мотовиловка…

«Мотовиловка — село по обеим сторонам речки Стугны, выше Василькова в 14-ти верстах, разделяется на две части, из коих расположенная на правой стороне, называемая Великою, принадлежит помещику Руликовскому. Здесь он имеет хороший каменный в два этажа дом; земли числится в имении 3647 десятин, жителей в ней обоего пола православных 1116, евреев 220. Предание говорит, что Мотовиловка в давние времена была местом или городом Мина, обитаемым греками. Во времена набегов печенегов или половцев (по народным преданиям татар) город этот подвергся совершенному уничтожению».

Лоцией по приднепровским степям служит старинная книга с длинным, как полагается, названием «Сказания о населенных местностях Киевской губернии, или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся. Собрал Л. Похилевич. Киев. В типографии Киево-Печерской лавры. 1864 год».

Уминая сапогами снег, под которым спят печенеги, греки, половцы, века и тысячелетия, — шагают вдоль Стугны несколько сот пехотинцев, чтобы наслоить на этот чернозем еще одну историческую полоску, поверх которой уже набежало теперь полтора века — Гражданская, Отечественная…

У мотовиловской корчмы ждут прибытия главных муравьевских сил две роты Черниговского полка, не приходившие вчера в Васильков. Сергей Иванович прибывает в темноте, произносит речь. Роты — без командиров: один из них, капитан Вульферт, недавно встречавший сочельник у польского помещика, удрал из села; другой, капитан Козлов, целый день уговаривал своих гренадеров, чтобы не шли за Муравьевым, и сейчас, переодетый в солдатскую шинель, приседает, чтобы его даже темной ночью не узнали по высокому росту.

Гренадеры молчат, Муравьев не настаивает, они уходят в Белую Церковь. Через несколько месяцев Козлову дадут орден, чин подполковника и вместе с ротой переведут в гвардию, в тот самый лейб-гвардии Московский полк, что вышел на Сенатскую площадь 14 декабря (и теперь вместо солдат, сосланных в Сибирь и на Кавказ, нужны новые…).

Рота Вульферта разделилась — одни ушли вслед за командиром, другие остались. Вульферт через несколько месяцев также награжден, но умеренно…

Меж тем еще целую роту ведет в Мотовиловку подпоручик Быстрицкий.

Когда после разгрома восстания его привезли в Могилев к начальнику штаба армии и когда генерал Толь сказал ему: «Вы могли бы удержать роту и тем заслужить награду», он отвечал: «Ваше превосходительство, я, может быть, сделал глупость, но подлости никогда».

Последняя ночь последнего года…

Сергей Муравьев: «Я решил здесь передневать, дабы не возбудить ропота в солдатах».

Унтер-офицер Кучков: «Что нам медлить, зачем еще дневка? Лучше бы без отдыха идти до Житомира».

Солдаты одобряли слова проницательного и опытного Кучкова. Командир их, барон Соловьев, смущен. Он чувствует справедливость того, что говорят нижние чины, но, желая их успокоить, хладнокровно объясняет: — Подполковник лучше нас знает, что делать: надобно подождать, а тем временем проведать, какие полки идут против нас.

1 января. В Санкт-Петербургской крепости 16-е заседание высочайше учрежденного следственного комитета.

Рассмотрены показания Горского, Пущина, Сутгофа, Сомова, Горожанского, Свистунова, Рылеева, Трубецкого…

Заключенный Якубович просит белье, одеяло, сюртук, восковые свечи, книги и красное вино.

«Высочайше повелено удовлетворить, но сообразить с комендантом».

В это же время из Петербурга в Варшаву мчится фельдъегерь с письмом Николая — брату Константину: «Факты не выяснены, но подозрение падает на Мордвинова из Государственного совета, а также двух сенаторов — Баранова и Муравьева-Апостола; но это почти только подозрения, которые выясняются с помощью документов и справок, которые каждую минуту собираются у меня в руках».

Мятежный полк в украинском местечке. Тысяча солдат, горстка командиров, сотни жителей — и, как обычно, одну и ту же историческую картину разные зрители видят неодинаково.

Черниговские офицеры запомнят, что, объезжая караулы, Муравьев был окружен народом, возвращающимся из церкви. «Добрые крестьяне радостно приветствовали его с новым годом, желали ему счастья, повторяли беспрестанно:

— Да поможет тебе бог, добрый наш полковник, избавитель наш».

Хозяин Мотовиловки, помещик Руликовский:

«На новый год, в первый день первого месяца 1826 года, в четвертом часу пополуночи в буфетную пришел солдат с просьбой дать ему какой-либо закуски для Муравьева и квартировавших с ним его товарищей. Когда это было дано, солдат заказал и для себя горячий завтрак… Солдаты силой забирали все, что было приготовлено для офицеров и унтер-офицеров, приговаривая: „Офицер не умрет с голоду, а где поживиться без денег бедному солдату!“

Тогда я пошел к Муравьеву с просьбой, чтобы защитил и дал мне охрану, которая защитила бы меня от толпы и дерзостей выпивших солдат.

Муравьев тотчас позвал унтер-офицера Николаева, которому сказал: „Слушай, Николаев, я на тебя так полагаюсь, как на самого себя, что ты не позволишь солдатам обидеть этого пана“».

Черниговские офицеры:

«Сергей Муравьев тронут был до слез, благодарил крестьян, говорил им, что он радостно умрет за малейшее для них облегчение, что солдаты и офицеры готовы за них жертвовать собою и не требуют от них никакой награды, кроме их любви, которую постараются заслужить. Казалось, крестьяне, при всей их необразованности, понимали, какие выгоды могут иметь от успехов Муравьева; они радушно принимали его солдат, заботились о них и снабжали их всем в избытке, видя в них не постояльцев, а защитников. Чувства сих грубых людей, искаженных рабством, утешали Муравьева. Впоследствии он несколько раз говорил, что на новый год он имел счастливейшие минуты в жизни, которые одна смерть может изгнать из его памяти».

Руликовский: «Бестужев довольно долго беседовал со мной и моей женой о знакомствах, какие он приобрел в виднейших семействах трех наших губерний. Он был в прекрасном настроении, полон лучших надежд на успех восстания.

Однако так как в этот день ночью мороз прекратился и настала порядочная оттепель, а от теплого дождя образовались лужи, то моя жена, смотря в окно на эту перемену погоды, сказала Бестужеву: „Если снова настанет мороз, то вы будете иметь, господа, очень скользкую дорогу“.

На эти слова Бестужев побледнел, задумался и сказал: „Ах, пани, не может быть более скользкой дороги, чем та, на которой мы стоим! Однако, что делать? Иначе быть не может…“»

Недалеко от Мотовиловки знаменитые старинные курганы Перепятиха и Перепять. Через несколько месяцев после «муравьевского бунта» слуга-украинец сообщает папу Руликовскому:

«Царь намеревается построить в воспоминание церковь около самой Перепятихи, разыскать и откопать старинный колодезь, и там он найдет „закон“, называемый „русской правдой“, который деды там спрятали и засыпали землей. Как только царь эту правду получит, то объявит пароду волю, и панщины больше не будет».

«Русская правда» Пестеля, «воля» Муравьева — и крестьянское эхо…

Вечер 1 января: дорога пуста, ни врагов, ни друзей, большой мир невидим.

Николай I только через три дня узнает, что на Юге восстание, но в штабе корпуса и армии уже знают…

Солдаты на квартирах; кучка мародеров тихо отделяется и едет пощупать окрестных селян: ждут полной мглы, чтобы скрыться от. глаз Муравьева и сабли Сухинова.

Несколько офицеров размышляют о бегстве, догадываясь, что каждая лишняя минута, проведенная среди восставших, ухудшает их будущий приговор — перевод в дальние гарнизоны, на Кавказ, в солдаты. Кто-то меняет мундир на тулуп, и крестьяне-чумаки едут из Мотовиловки новогодним вечером в роскошных киверах…

Пан Руликовский запомнил, как быстро спустилась темная ночь, восстановились спокойствие и тишина возле дома, а вечерняя заря положила предел всему дневному шуму. Тут в господский дом в последний раз вошел Бестужев-Рюмин и, держа завернутые в бумагу серебряные ложки, вилки и ножи вместе с незапечатанным письмом, адресованным какой-то офицерской жене, просил пана, чтобы завтра, когда полк выступит в поход, эти вещи были бы отосланы нарочным в Васильков по указанному адресу.

Позже выяснилось, что это был подарок Муравьева разжалованному в солдаты, бывшему капиталу и литовскому дворянину Грохольскому. Тот посылал серебро своей возлюбленной, которая оставалась в Василькове.

Руликовский немедленно вручил серебро одному из верных слуг, который отдал его по адресу «указанной офицерше».

Через четыре месяца:

Вопрос: Как тебя зовут? Чей ты сын? Сколько от роду лет?

Ответ: Дмитрий, сын Грохольский, 42 лет, из дворян Смоленской губернии… В июле 1821 года разжалован из штабс-капитанов в рядовые с лишением дворянства за грубость и дерзость противу своего батальонного командира.

Вопрос: По какому случаю писано тобою из Мотовиловки письмо к жительствующей в Василькове вдове коллежского регистратора Ксении Громыковой, в присутствии тебе показанное? Что значат помещенные в оном выражения: «что дела наши идут очень, очень хорошо»? Где ты взял серебряные вещи, при означенном письме приложенные? Кому именно отданы тобою сие письмо и вещи для доставления в Васильков, в каком месте и в какое точно время?

Ответ: 1-го числа генваря в Мотовиловке, получив в подарок от Бестужева серебряные вещи, ныне в комиссии находящиеся, я хотел было отвезти оные сам в Васильков к находившейся у меня на содержании вдове Ксении Громыковой. Касательно ж значения помещенных в сем письме слов, то долгом поставляю объявить, что я, будучи тогда довольно выпивши, видя успех предприятия Муравьева, написал о том Громыковой, в намерении ее тем, по любви ее ко мне, обрадовать.

Мы почти ничего не знаем о Грохольском, кроме того, что он здесь сам сообщает: совершенно темные для нас 42 года жизни, какая-то страшная история в 1821-м (чины, случалось, отбирали, но дворянство — очень редко!), не знаем и года, места его кончины; только несколько январских дней 1826-го, революция, свобода. «По любви ее ко мне обрадовать…» Мы еще один раз только вспомним о той любви в самые черные, последние ее часы.

В этот день, 1 января, Руликовский заходит к Сергею Муравьеву-Апостолу: «Солнце уже зашло, и снова стало морозить. Я застал много офицеров, которые молча лежали на соломе. Муравьев и некоторые из них встали, когда я вошел. Беседуя с Муравьевым, я увидел на столе прекрасно украшенные кинжалы. Бестужев упорно играл кинжалом, остальные также имели кинжалы в руках. На столе лежали пистолеты. Этого оружия я не видел поутру, когда, был впервые. Все было признаками тревоги и опасений».

В этот день, 1 января, Руликовский заходит к Сергею Муравьеву-Апостолу: «Солнце уже зашло, и снова стало морозить. Я застал много офицеров, которые молча лежали на соломе. Муравьев и некоторые из них встали, когда я вошел. Беседуя с Муравьевым, я увидел на столе прекрасно украшенные кинжалы. Бестужев упорно играл кинжалом, остальные также имели кинжалы в руках. На столе лежали пистолеты. Этого оружия я не видел поутру, когда, был впервые. Все было признаками тревоги и опасений».

На этот раз Руликовский разглядел то же, что и революционные офицеры: вечером 1 января был отдан приказ о выступлении в поход, и на другой день в 8 часов утра роты были собраны. «Уныние и какая-то боязнь изображались на всех лицах». На солдат произвело впечатление бегство нескольких офицеров, ночью уехавших в Васильков. Сергей Муравьев ободряет:

— Не страшитесь ничего, может ли вас опечалить бегство подлых людей, которые не в силах сдержать своего обещания и чувствуют себя не только неспособными, но недостойными разделить с нами труды и участвовать в наших благородных предприятиях.

Снова командир предлагает уйти каждому, кто пожелает, и солдат успокаивает «важность, внушающая уважение, смелость, громкий и твердый голос С. Муравьева». Снова надежда, что вдруг на зимнем горизонте появится хоть один восставший полк, гусары, может быть, Константин? Пока же в строю полтора десятка офицеров. Но сколько останется завтра?

Николай I: «Я считаю нужным объявить в приказе, что я Константину Павловичу поручил все распоряжения по укрощению начала сего возмущения. Этим каждый увидит, что, хотя бунтовщики действуют его именем, я ему самому предоставляю все меры против сих злодеев».

Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, как прежде из Хомутца в Обуховку, так теперь из своей сенатской петербургской квартиры отправляет с посыльным записочку поэту и переводчику Гнедичу:

«Каков мой добрый друг Николай Иванович? Я никак не мог вырваться сегодня, чтобы побывать у него и поздравить с новым годом». Иван Матвеевич хочет «побалакать и сообщить копию с того письма, которое обещал, с разрешением читать немногим (например, Сперанскому)».

Что за письмо? Может быть, относящееся к арестам, следствиям, недавнему восстанию? По дружбе со Сперанским и в Сенате Иван Матвеевич, вероятно, уже знает, что велено арестовать Матвея, Сергея, он ждет известий… Но может быть, сенатор философически спокоен, и письмо относится к его занятиям древней поэзией, а разрешение «читать немногим» — просто авторская сдержанность?

Что ни ветер шумит во сыром бору,

Муравьев идет на кровавый пир…

Так начиналась песня (на мотив «Уж как пал туман…»), написанная через несколько лет в Сибири, в каземате Петровского завода.

Конь! мой конь! скачи в святой Киев-град:

Там товарищи — там мой милый брат…

Отнеси ты к ним мой последний вздох,

И скажи: цепей я снести не мог,

Пережить нельзя мысли горестной,

Что не мог купить кровью вольности!..

Сочинял Михаил Бестужев[10], пел Алексей Тютчев, слушали Соловьев, Мозалевский, другие Соединенные славяне.

После песни все бросились обнимать певца, хотели качать сочинителя, но он «убежал в свой номер и заперся».

Почто, мой друг, почто слеза катится?..

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

3 января

3 января Маринка катается с Вовкой на санках и щебечет:— А мне сегодня снилось, что нам привезли целую корзину пряников и конфет — мне, Юрику, Васильку.Несколько дней тому назад инспектор просвещения поручил учителям составить списки детей дошкольного и школьного

7 января

7 января — Сюда ставьте, девушки. Да сходите за дровами. Малость подогреется — мыть начнете. Сегодня надо проверить, как работает плита, — распоряжается кухарка, полная и пышная по нынешним временам женщина. Она важно похаживает по длинному коридору будущей столовой в

10 января

10 января Несколько дней назад на базаре открыли две большие палатки. За цветной металлолом или изделия из цветных металлов в них платят натурой: хлебом, картошкой, горохом, крупой. Чем кто хочет, в зависимости от того, сколько какая вещь потянет по их ничтожно малым

15 января

15 января Уже пятый день работаем в столовой при управе. Пан Щербань, заведующий столовой, которую мы убирали, обменял нас на тех, которые ему больше подходят, а нам вделал услугу: в этой столовой, по сравнению с рыночной, теплее и уютнее.Татьяна Афанасьевна Любашенко и

23 января

23 января Высоко-высоко в небе, дымный от мороза, торчит рог молодого месяца.Только-только вернулась с работы. Продолжаю работать на кухне, так как обеденный зал успевают обслуживать Галина и Татьяна Афанасьевна. На кухне же работы хватает на нас троих; толчемся весь день,

26 января

26 января Случайно узнала, что в бюро метрик требуется регистратор. Собственно говоря, мне об этом сказала кухарка. Какой же это чудный человек! Исподволь следит за мной, улыбается, а вчера сказала тепло и душевно, как мать:— Тяжела для вас эта работа, Ксана. Долго вы тут не

27 января

27 января В восемь часов вышла из дому. Утро морозное, но с теплым ветерком, мелким снежком. Идти приятно, хоть тяжело и жарко: мело несколько дней, снегу много, a сил мало, так как с утра и росинки не было во рту, даже «понык» не перепал.Нетерпение подгоняет, а мысли ткут

31 января

31 января Вот я и регистратор.Не какой-нибудь обычный регистратор, а регистратор рождений, браков, усыновлений и смертей.А короче говоря, регистратор смертей, так как из всех операций сейчас преобладает именно эта.В первые три дня работы регистрировала только смерти, все

23 января

23 января Вернулась на свой участок! Две недели выдавала хлебные карточки в комнате инспекторов. Чтобы дать людям передохнуть, почти не появляюсь на участке. Для связи с населением выбрала двух помощниц: пожилую женщину и ученицу Михаила. Через них сообщаю, что необходимо

27 января

27 января Мама говорит:— Если не сможешь придраться к кому-нибудь, оштрафуешь меня. Не суши себе голову, а то заболят чемеры (чемеры на ее языке виски).И в самом деле: для начала выход есть. А написать о штрафе можно всякое. Разве мало домов на участке?Мама пошла «искать

Дневник осады Порт-Артура. 24 января 1904 года — 3 января 1905 года

Дневник осады Порт-Артура. 24 января 1904 года — 3 января 1905 года Кому много дано, с того много и спросится. Из Евангелия Правду, правду и только правду. Император Николай II —

8 января

8 января Сегодня утром открыл нечаянно Пушкина. «В начале жизни школу помню я». И вдруг мне все показалось изменившимся и посвежевшим. «И праздномыслить было мне отрада» – показалось мне утешительным. Все стихотворение вдруг

23 января

23 января Итак, неспокойный, неуверенный, выбитый из колеи ехал я в Дом творчества писателей, то есть к людям не слишком близким, недостаточно близким, чтобы жить с ними под одной крышей. Машина бежала по Международному проспекту, тоже не слишком близкому, я, почему-то, не

Нью-гемпширский затворник Джером Дэвид Сэлинджер (Jerom David Salinger) (1 января 1919, Нью-Йорк — 27 января 2010, Корниш)

Нью-гемпширский затворник Джером Дэвид Сэлинджер (Jerom David Salinger) (1 января 1919, Нью-Йорк — 27 января 2010, Корниш) Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я

Звездно-полосатый флаг Элизабет (Бетси) Росс (Elizabeth (Betsy) Ross) (1 января 1752 года, Филадельфия — 30 января 1836 года, там же)

Звездно-полосатый флаг Элизабет (Бетси) Росс (Elizabeth (Betsy) Ross) (1 января 1752 года, Филадельфия — 30 января 1836 года, там же) В мае 1775 года депутаты от 13 британских колоний собрались в Филадельфии на Второй континентальный конгресс. Главным итогом собрания стало единогласное