2

2

Выпал снег. У нас обедали Юлий Алексеевич и Федоров. После обеда мы сидели за самоваром. Разговор зашел об Андрееве, который недавно приехал в Москву: в Художественном театре репетировали его «Жизнь человека»; его сын Даниил воспитывался в семье Добровых, у сестры его покойной жены.

Раздался телефонный звонок. Старший из моих братьев Сева кинулся в переднюю.

– Легок на помине! Звонил Голоушев, просил передать, что они с Леонидом Николаевичем едут к нам, – сказал он взволнованно.

Я с Андреевым не была знакома. Как писатель, он не трогал меня, – мне нравились только некоторые его рассказы. Все же ожидала его с большим интересом. Меня волновало, что я должна увидать человека, перенесшего большое горе, – меньше года назад он потерял молодую жену. И я старалась представить себе, какой он? Я знала, что горе он переживал тяжело, что в Москве, где он был так счастлив, особенно остро чувствует свою потерю и что отчасти поэтому он переселился с матерью и со старшим сыном Вадимом в Петербург. В голове у меня мелькали обрывки рассказов о нем. Я вспомнила, как наш друг студент-медик Шпицмахер, придя к нам (вскоре после нашумевшей «Бездны»), сказал: «Знаете, кто такой писатель Андреев? Это тот самый красивый брюнет, который ходил по Царицыну в расшитой косоворотке и студенческом картузе, с хорошенькой барышней…» Вспомнила диспут по поводу «Записок врача» Вересаева в Художественном Кружке; зал набит битком; на эстраде яблоку некуда упасть; во втором ряду Андреев, а впереди него причесанная на пробор хорошенькая, худенькая, с мелкими чертами лица наша курсистка Велигорская, теперь Андреева, в легком черном платье, из-под которого виднеется маленькая, изящно обутая нога.

Но вот раздался звонок, а затем я услышала смех в передней.

Поднявшись навстречу гостям, смотрела на Андреева. Он немного постарел и стал полнее с тех пор, как я видела его в Кружке, показался даже немного ниже ростом, потому что стоял рядом с высоким Голоушевым (Андреев был коротконог). Поздоровался он со мной с милой ласковой улыбкой. Я предложила ему чаю. Налила очень крепкого, – знала, что он пьет «деготь».

Сразу завязался оживленный разговор, сначала о Горьком, о Капри… Я смотрела на черные с синеватым отливом волосы Андреева, на его руки с короткими худыми пальцами, на красивое (до рта) лицо, увидела, что он смеется, не разжимая рта, – зубы у него плохие, – что черный бархат его куртки мягко оттеняет его живописную цыганскую голову. Говорил он охотно, немного глухим однообразным голосом. Услышав меткое слово, остроумное замечание, заразительно смеялся. О Горьком говорил любовно, даже с некоторым восхищением, но Капри ему не понравилось, – «слишком веселая природа». Он решил построить дачу в Финляндии: «Юга не люблю, север другое дело! Там нет этого бессмысленного веселого солнца».

Затем начались разговоры о его работах. Он говорил о них с особенным удовольствием. Он только что закончил трагедию «Царь-Голод», а новая повесть его «Тьма» скоро должна была появиться в альманахе «Шиповник».

– «Знание», – говорил он, – не простит мне этой измены, но мне нужны деньги, а «Шиповник» гораздо щедрее на гонорары… – Затем он внезапно заявил: – Страшно хочется в «Большой Московский», – еще ни разу не был после возвращения из-за границы.

На отговаривание Голоушева он только лукаво усмехнулся:

– Не беспокойся, Сергеич, мы с тобой и в «Московском» будем пить только чай; а посидеть с друзьями мне очень хочется, ведь ни Ванюши, ни Юлия я еще путем не видал.

В передней, когда он накинул на себя дорогую шубу с серым смушковым воротником и заломил назад такую же шапку, Ян напомнил ему про старую отцовскую шубу, которую он носил по бедности в студенческие годы и которая была похожа, по словам Яна, на собачий домик. Андреев очень хорошо засмеялся.

Через четверть часа очутились в белом, огромном, залитом светом зале. Довольно долго выбирали, где лучше сесть. Наконец сели, заказали фрукты, вино, а для Андреева чай. Я сидела рядом с Голоушевым. Он был дружен со многими художниками, почти со всеми московскими писателями, а с Андреевым особенно, проявляя по отношению к нему большую

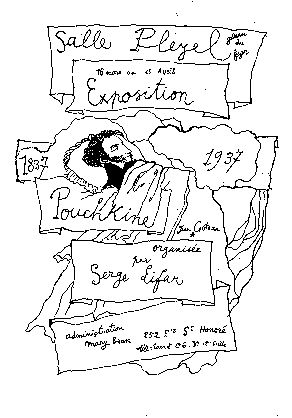

Извещение о Пушкинской выставке в Париже в зале Плейе,

которая была открыта с 16 марта по 15 апреля 1937 г.

нежность и заботливость.

За разговорами мы и не заметили, что стакан чаю перед Андреевым стоит нетронутым и что в руке у него изумрудный на топазовой ножке бокал. Но в ответ на горестно-упрекающий взгляд Голоушева он только опять хитро подмигнул и неожиданно сказал:

– А что, братцы, не поехать ли нам к Яру? Давно не был я в Петровском парке, страшно соскучился по хорошей русской зиме. Едем! Едем!

Голоушев попробовал было отговорить его, но, быстро поняв, что это бесполезно, простился и уехал. Мы наняли лихача и «голубцы», небольшие сани парой, и, разместившись – Юлий Алексеевич с Севой на лихаче, а Андреев с Федоровым и нами на «голубцах», – шибко понеслись по Тверской, по белому свежему снегу. Ночь была мягкая. Было необыкновенно весело от остро пахнущего воздуха, от бубенцов, от быстрой езды по пустынной улице, ярко освещенной гелиотроповыми шарами. За Тверской заставой нас то и дело обгоняли тройки, – Москва праздновала первопуток.

Возбужденные этой скачкой, мы шумно ввалились в вестибюль и, сбросив шубы, направились в парадный светлый зал, такой высокий, что столики в нем казались странно низкими. Писатели опять начали обсуждать, где им сесть. Наконец место выбрано в углу у входа, шампанское, жареный миндаль заказаны.

Андреев, очень веселый и благодушный, опять говорил, как он рад, что он в Москве, среди друзей, неожиданно перешел на «ты» с Федоровым, которого называл шутя «Азорскими островами». Александр Митрофанович недавно возвратился из Нью-Йорка, куда ходил на пароходе со знакомым капитаном, во время остановки он побывал на одном из Азорских островов, а затем что-то написал о них. Леонид Николаевич продолжал рассказывать о своих новых произведениях, хохотал, слушая шутки Яна, который, глядя, с каким удовольствием Андреев пьет, сравнил его с верблюдом, «дорвавшимся до колодца после долгого перехода по пескам пустыни».

– Ох, Ванюша, – отвечал он, – когда я с тобой, у меня щеки ломит от смеха.

Впрочем, все чаще и чаще он начинал впадать в грусть, опять вспомнив, что у него произошел разрыв с «Знанием» из-за «Шиповника», уверял, что Горький ему этого никогда не простит, говорил о своей финляндской даче: «Я хочу, чтобы она была мрачная, как финская природа!» Неожиданно он напал на Толстого и стал доказывать, что «Война и мир» не настоящий исторический роман.

Тут чуть не случился скандал, могущий плохо кончиться: какой-то военный, встав против оркестра, вынул саблю из ножен и стал дирижировать. Сева, найдя, что тот не имеет на это права, кинулся к нему. За ним Юлий Алексеевич и Федоров. Едва уговорили Севу вернуться к столу.

Уже светало, когда мы вышли и уселись по-прежнему. Андреев попросил проехаться по Ходынскому полю. Юлий Алексеевич с Севой поехали домой. А мы свернули к Ходынке.

– Ах, как я соскучился по снегу, – повторял Андреев упавшим голосом. – Нет, без севера жить нельзя. Горького, вечно сидящего на Капри, не понимаю! – прибавил он злобно.

Выехав в открытое поле, мы на минуту остановились. Он нагнулся, захватил горсть снега и жадно понюхал его.

Бедный Федоров совсем осовел, застыл в своем легком пальто. Спрятав руки в карманы, он забыл о папиросе, которая, переломившись, смешно болталась в его посиневших губах. Я приказала ямщику ехать в «Лоскутную».

Андреев опять говорил о «Царь-Голоде», ему хотелось сейчас же прочесть его нам. У «Лоскутной» он настойчиво начал просить подняться к нему.

Федоров сейчас же простился и ушел к себе.

В номере Андреева, при утреннем зимнем свете, он, с бледным похудевшим лицом, с горящими глазами, стоя, читал, как «Смерть ест бутерброд», и, мрачно отбивая такт ногой, напевал:

– Там, там, там… Там, там, там…

Через несколько дней он читал эту пьесу у Добровых. Было много народу, много незнакомых нам лиц, непричастных к литературе, – Андреев любил, чтобы его слушали не только одни писатели. В тот вечер он был совсем непохож на того, каким я его видела в первый раз. Как всегда на людях, среди поклонников, он был серьезен, молчалив, даже несколько мрачен. Читал глухо, однообразно, ни на кого не глядя.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК