ГЛОТОВО

ГЛОТОВО

В Глотове кроме трех помещичьих усадеб были две лавки, церковь, школа, винокуренный завод, так что кроме дворянского и крестьянского сословий были и мещане, и духовенство, и земские служащие, и торговый люд, и, наконец, в лице сидельца винной лавки даже и чиновничество. Почти все были семейные, была уже молодежь, которая стала тянуться в интеллигенцию.

Я мало-помалу разбираюсь в глотовской хронике, оцениваю значение того или иного события. Уже кое с кем познакомилась, но ближе увидать местное общество мне довелось лишь на бракосочетании сестры владетельницы главной глотовской лавки.

Всякая свадьба вызывает к себе интерес, в деревне же она превращается в событие. Лавочники Лозинские пользовались большим уважением, так как богатели с каждым годом и были люди с большим характером и с чувством собственного достоинства. Давно уже шли разговоры, что Марья Яковлевна просватана в соседнюю губернию, но что свадьбу будут играть здесь, у Лозинских, у которых она и жила после смерти своих родителей.

Я очень обрадовалась, когда Ян согласился пойти в церковь. Она стояла в двух шагах от нашего дома, рядом с нашим фруктовым садом. Перед ней был большой выгон, а вокруг нее шла каменная ограда. В ограде находились могилы помещиков, сзади церкви – часовня, где образа писались с покойных Глотовых. Из часовни был ход в их склеп – мы как-то спускались туда и видели свинцовые серые огромные гробы, на которых металлические крышки блестели капельками росы.

В церковь мы пришли в тот момент, когда полный, среднего роста священник с седой редкой бородой вел венчающихся на середину храма, и я не успела заметить, кто первым встал на розовый шелковый плат. Невеста, видимо, волновалась, на ее большом лице выступил румянец, придававший ей некую трогательность, и я уже с волнением смотрела на ее пышные рыжеватые волосы, покрытые фатой, на большой нос, на опущенные глаза… Потом я рассмотрела жениха с черными колючими волосами, в сюртуке, стоявшего навытяжку. Затем стала разглядывать окружающих, их было порядочно, но все-таки в церкви было просторно – будний день, и бабам было некогда. Пожилые люди в старомодных нарядах, барышни, кавалеры, одетые по моде. Неприятно удивило, что барышни все были подмазаны.

– Кто эта хорошенькая? – спросила я тихонько Яна, указывая глазами на небольшую, хотя и головастую, но очень миловидную девушку с огромными черными глазами под длинными ресницами. – Зачем она-то мажется?

– Это Зина Лозинская, она молодец, только что выдержала экзамен за прогимназию, чтобы стать сельской учительницей. А подкрашиваются здесь все, даже девки, вот ты увидишь на Кирики.

– А кто это толстый с рыжими усами и бородой, с такими веселыми глазами?

– Винокур, очень милый человек!

– А студент?

– Дьяконов сын, брат того, что иногда бывает у Коли, поклонник Бальмонта. Оба самолюбивы так, как только бывают семинаристы. Им все кажется, что все только и думают, как бы обидеть их…

– Посмотри, как приоделась и как важна монопольщица со своим огромным животом…

– Настоящая кенгуру, – сказал Ян.

Вечером мы прошли к красному, стоявшему против церкви домику Лозинских, перед которым толпился народ. Мальчишки взгромоздились на доски, лежавшие у крыльца, и расширенными глазами смотрели на кружащиеся под звуки граммофона пары. Мы тоже постояли несколько минут, заглянули в окна, увидели Митюшку Пушешникова, с самодовольной улыбкой ухаживающего за пышной девицей… Затем пошли в поле, где тихо колыхалась почти созревшая рожь.

***

Июль, как я уже упоминала, был очень хорош в том году, – ни одного дождя за весь месяц. Ян был весел, много и споро работал.

В доме стало ощущаться приближение Кириков, – 15 июля день Св. Равноап. Кн. Владимира (Василия), св. муч. Кирика и Иулиты. Все мылось, чистилось, вытряхивалось, – готовились к престольному празднику.

Уже стали съезжаться гости. Приехал только что кончивший курс гимназии в Вологде Володя Лукин, сын учителя Пушешниковых, юноша с плоским и веснушчатым лицом, говоривший баском и употреблявший слова местного арго: «насадился» вместо наелся, «брешешь» вместо врешь и т. д. Приехала Александра Петровна, бывшая слуга сначала Буниных, а затем Пушешниковых с сыном Васькой, который только что выдержал экзамен на телеграфиста. Маленький, кривоногий, с жидкими желтыми волосами на огромной голове, он был необыкновенно смешон в своей форменной тужурке, с гармонией в руках. Матери он боялся как огня, да и трудно было не бояться этой тихой, вкрадчивой, с сильным характером, плотной, длинноносой женщины. Думается, что и Софья Николаевна немного побаивалась ее; молодым Пушешниковым она говорила «ты», чем подчеркивала свое особое положение в их доме.

Дня за два до ярмарки из Ефремова приехали братья Яна, Маша просила выслать за ней лошадей в Измалково в самый день праздника.

Ян не бросал писать, несмотря ни на что. Я тоже старалась не прерывать своих занятий, но предпраздничная суета врывалась ко мне даже через затворенные двери.

Накануне ярмарки стали съезжаться мещане, и на выгоне перед церковью заблестели коричневой и красноватой эмалью горшки, быстро выстроились палатки, воздвигались карусели, а по дороге тянулись телеги со всевозможными товарами, и было очень странно видеть такое оживление в наших тихих и спокойных местах.

Я сразу почувствовала праздник, как только в мою комнату вошли горничные, – Ян тратил на утренний кофий минут пять да минут десять на прогулку и любил, вернувшись, найти кабинет свой прибранным, а потому для быстроты наши комнаты убирались сразу обеими горничными. Марья Петровна, пожилая и серьезная женщина, сдержаннее обычного поздоровалась со мной и уже совсем неслышно двигалась со щеткой у Яна; на ней было новое

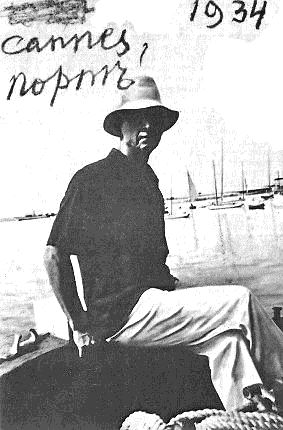

Г. Н. Кузнецова. Париж, 1934.

темное платье и белый в черных разводах платок. Катька, шустрая, жизнерадостная девчонка, по шестнадцатому году, так и сияла в своем желтом с красными цветочками наряде. Она быстрым шепотом сообщила мне, что на «ярманке народу страсть как много, что у церкви стоят логофетовские и плешковские лошади»… Я сунула ей целковый, и еще веселее засияли ее карие глаза, и темным румянцем залилось смуглое с чуть видными веснушками лицо.

Я вдруг сама ощутила в себе праздничное возбуждение, – захотелось приодеться и поскорее взглянуть на ярмарку.

Благовестили к Достойно, когда мы вышли из дому с Юлием Алексеевичем и Колей. Я не узнала нашего выгона, он показался мне втрое больше, – так он был застроен. Вспомнилось гулянье под Девичьем [81] и рынки на Востоке, только без гортанного крика и без верблюдов. Мы медленно шли мимо палаток с бусами и стеклянными изделиями, с горшками разной величины, с глиняными кувшинами, с новыми колесами, такими чистыми, веселыми, с косами, остро блестевшими на солнце, мимо продавцов лимонада, кваса, морса, перед которыми на белых стоечках краснели и желтели графины, а сухо вытертые стаканы отливали радугой, мимо тесно жавшихся друг к другу овец, мимо телег, лошадей, мимо неподвижных каруселей, вокруг которых стояли мальчишки и глазели на деревянных коней с острыми ушками. Было сравнительно тихо, шла обедня, и все старались быть сдержанными. Те, что ходили, только все приценивались…

В церковной ограде стояли два ряда нищих, кончалась обедня, и они все приняли надлежащие позы в ожидании подаяний. Такого количества уродов, калек мы не видали и на Востоке! Описывать их я не стану. Они даны в рассказе у Ивана Алексеевича «Я все молчу».

Скажу только, что впечатление от них одно из самых жутких, полученных мною в жизни. Особенно было неприятно смотреть, когда после обедни бабы оделяли их кусками баранины, а они хватали их, и жирный сок тек по их пальцам, когда они совали это подаяние в свои грязные холщовые мешки… Ян, пока слепые пели, внимательно всматривался в каждого, обращал мое внимание то на того, то на другого, и я видела, как вдруг начинали блестеть его глаза при виде особенного, отталкивающего уродства.

Когда народ повалил из церкви и растекся по улочкам ярмарки, мы тоже вышли из ограды. Картина была уже другая: крик, шум, толкотня… Мы еле пробираемся под залихватские звуки оркестриона, несущиеся из-под красного кружащегося шатра, среди пестрых платьев, разноцветных косовороток, заломленных картузов, зимних шапок, толстых армяков…

Сталкиваемся с Евгением Алексеевичем. Он здесь с самого раннего утра, очень красен, оживлен, знает уже все цены, чем-то недоволен, жалеет, что продал Огневку… в нем проснулся хозяин, он ведь один из всей своей родни по-настоящему любит землю и умел, когда хозяйствовал, получать редкие урожаи, а потому, попав в водоворот сельской жизни, почувствовал, что очутился не у дел, поселился теперь, прожив всю жизнь в деревне, в Ефремове – город не большой, а все же там совсем не тот уклад жизни, к какому он привык…

Я слушала его с любопытством и завидовала: он так хорошо разбирается в этом для меня новом мире. Я, повторяю, чувствовала себя тут почти так же, как на восточном базаре. Разве я понимала народ? знала, как и чем он живет? умела с ним разговаривать так, чтобы и он меня понимал, и я его? В течение следующих десяти лет я кое-что уразумела, но все же очень приблизительно. Надо было родиться, вырасти, иметь дело с ним, иметь ум, не засоренный всякими учениями, чтобы предвидеть то, что случилось впоследствии.

Ян все время обращал мое внимание на лица, сравнивал стариков с молодыми мужиками, завязывал разговоры с благообразными хозяевами, расспрашивал мещан о Ельце, о Ливнах, восхищался умом, энергией этого кочевого сословия, остановился над самодельной тележкой с калекой и, кинув ему медяк, заставил его рассказывать свою биографию, иногда шутил с бабами, девками, давал пятаки мальчишкам, чтобы они погарцовали на деревянных конях… Я же все время испытывала растерянность и недоумение, мне уже хотелось домой, – от жары и напряжения разболелась голова.

Около нашей усадьбы мы встретили господина в брюках, засунутых в сапоги, в люстриновом пиджаке и белом картузе. Мои спутники с ним раскланялись и познакомили его со мной. Коля пригласил его к обеду. Это был помещик Борис Борисович Логофет, немного странный замкнутый холостяк, хорошо игравший на рояле и очень левый по убеждениям.

На дворе стояли линейка и тарантас.

– Рышковы уже у нас, – сказал Коля, – но чей же это тарантас?

В это время из липовой аллеи показалась тройка лошадей, посланных за Ласкаржевскими. Маша, очень кокетливо одетая, с довольной и радостной улыбкой сдержанно кивала нам.

– Отчего вы не приехали вчера? – спросил Юлий Алексеевич. – Ведь ты знаешь, как в такой праздник трудно посылать кучера на станцию, Софья была недовольна…

– Ну что же мы могли поделать, – Ося только вчера вечером получил отпуск, да и то всего на несколько дней.

И она познакомила меня со своим мужем Осипом Адамовичем, высоким, хорошо сложенным поляком с правильными чертами темного, худого, угрюмого лица.

В зале уже были накрыты два стола, которые ломились от закусок, громадных пирогов, покрытых белоснежными салфетками, от бутылок с водками, наливками, вином.

И сейчас же растворились двери и из одной вышла Софья Николаевна с четырьмя дамами, за ними Петя с кадетом, а из другой Петр Николаевич с высоким стройным становым и огромным в чесучовом пиджаке мужчиной с налитым кровью лицом, от которого в стороны расходились пышные бакенбарды. Это был помещик Валентин Николаевич Рышков, троюродный брат Буниных по матери, большой приятель Петра Николаевича, отличавшийся силой, смелостью и аппетитом,- он как-то в Ельце за игрой на биллиарде съел девять порций, да каких!

Да, подумала я, кладя свою руку в его огромную ладонь, этот будет повнушительнее Петра Николаевича, а отец Яна, говорят, их всех забивал: и стрелял лучше всех, и отличался редким бесстрашием, да и в аппетите не уступал: как-то, уж совсем собравшись на охоту, с ружьем на плече, он проходил мимо блюда с окороком и, вероятно, неожиданно для себя остановился и так увлекся ветчиной, что, когда ушел, на блюде блестела лишь голая кость…

Жена Рышкова, застенчивая, полная женщина, в молодости хорошенькая, казалась уже пожилой, хотя ей не было и сорока лет. Зато дочери ее, две высокие, хорошо сложенные девушки, в простых полотняных платьях, без всяких следов, даже пудры, были прелестны. Старшая Лида была почти красавица, Маргарита, гимназистка последнего класса, излучала какое-то очарование, особенно когда говорила, – так звучен был ее грудной голос. С ними были два брата – кадет средних классов, Анаша, совершенно не похожий на сестер своей белокурой внешностью и мелкостью сложения, и семилетний мальчуган Витя.

Высокая, красивая шатенка, нарядная по-городскому, двоюродная сестра их, оказалась женой станового. Она давно не была в этих местах, с Буниными не видалась с тех пор, как они уехали из Озерок, а потому посыпались восклицания радости, удивления. Они с Машей представляют друг другу своих мужей, и я улавливаю улыбки, которые говорят: «Что, хорош?» Ян рассказывает мне, что, будучи маленьким гимназистом, он влюбился в нее, когда она однажды уже настоящей барышней приехала в Озерки в белом платье и с толстой русой косой…

Наконец все разместились, на некоторое время стало тихо: отдают должное Дуняшиным пирогам с разными начинками. И только и слышен стеклянный стук рюмок, шуршанье платьев горничных да редкие фразы хозяев: «Не хотите ли балычка?…», или «Передайте, пожалуйста, вон ту селедочку…», или «Еще по рюмочке»… Только после супа, поразившего меня количеством пупков различной величины, завязываются разговоры, поднимаются споры, раздается раскатистый смех Рышкова. Особенно оживленно на втором столе, где гости расхвастались друг перед другом своей силой; особенно состязаются Ласкаржевский с Володей Лукиным: один уверяет, что он приподнимает паровоз, а другой с жаром доказывает, что ему ничего не стоит поднять за передние ноги лошадь… И я читаю в насмешливых зеленоватых гла-

И. А. Бунин. Канн, порт, 1934.

зах Рышкова: «Да я вас обоих одной левой рукой сокрушу!»

Митюшка, сидевший недалеко от меня, ухаживает за Маргаритой, и я все прислушиваюсь к ее певучему голосу… Коля, конечно, устал, отупел и от пищи, и от людей. Я тоже утомилась от новых лиц, среди которых я чувствую себя чужой, и радуюсь, когда после мороженого встают изо стола, и я незаметно проскальзываю в свою комнату и ложусь отдохнуть. Ян с братьями проходит к себе.

Я слышу, как упрашивают Логофета сыграть на пьянино. Раздаются бетховенские звуки. Мне приятно: они возвращают меня к прежнему миру, о котором я как-то в то лето не вспоминала. Скучала ли я по нем или хотя бы по своей семье? Нет, совершенно не скучала, даже до странности тупо относилась ко всему, что приходило оттуда; например, получив письмо от мамы из Карлсбада, написанное не ее рукой, я легко поверила, что у нее «немного болит рука»…

Вошел Коля. Он спасался от приставания гостей, просивших его петь.

Часа в три мы опять идем на ярмарку, там уже много пьяных, мне показывают высокого солдата в щегольских блестящих сапогах, ежегодно в этот день бьющего смертным боем лохматого мельника, который отбил у него жену. Солдат уже выпивши, хорохорится, готовясь к драке.

В кружке деревенской молодежи пляшет на одном месте с каменным лицом под гармонь девка, что-то приговаривая.

У лавки Лозинских небывалое оживление, торговля идет, как видно, вовсю. На маленьком балконе мелькают девичьи фигуры, – к ним тоже понаехало много гостей.

Возвращаемся домой мимо гумна. Там застаем компанию мужчин: состязаются в стрельбе, кто попадет в подброшенную бутылку. Вспоминают, что Алексей Николаевич попадал в подброшенный двугривенный!

На крыльце собралось женское общество, перед которым разостлан бежевый ковер. Одна баба, незаконная дочь помещика, продает его из-за нужды – самую драгоценную вещь из всего своего приданого. Она застенчиво озирается кругом, на ее тонком лице глубокая печаль. Все рассматривают ковер, жалеют ее, и наконец жена станового, которая знала ее с детства, приобретает это заветное добро. Трудно передать, как взволновала меня вся эта сцена. Все же отнеслись к ней очень спокойно, и я остро ощутила опять свое одиночество…

За чаем новые гости: помещица Злобина в какой-то замысловатой шляпке, в старомодном нарядном платье, которая немилосердно набелена и нарумянена и неистово кокетничает с молодыми людьми, и наша близкая соседка по прозванию Косячиха, в прошлом чуть ли не опереточная актриса, с дочерью полудурочкой, очень некрасивой, которая, когда ее приглашают танцевать, говорит: «Я серьезная», а когда какой-нибудь кавалер в шутку начинает занимать ее и спрашивает, что она больше всего любит, то она со вздохом отвечает: «Я только в церкви душой отдыхаю»…

Некоторые гости сели за преферанс. Ласкаржевский, у которого хороший слух, заиграл на пьянино венгерку, и начались танцы. Больше всех носилась Маша с вологодским гимназистом, именинником Володей Лукиным. Она так любила танцевать, что готова была кружиться с кем угодно и когда угодно.

К вечеру почти все гости разъехались, не пустили без ужина лишь Рышковых.

Было совсем темно, когда мы все вышли на крыльцо провожать их. Они долго усаживались в свою старомодную линейку. Наконец тронулись. И, когда были у липовой аллеи, необыкновенно молодо, весело и мелодично прозвучал голос Маргариты: «До свиданья! Приезжайте, непременно! Не забывайте нас!»

Мы с Яном пошли за ними в темный сад, где сквозь густую листву проглядывали редкие звезды. Из-за садового вала несся стук удаляющихся копыт, с ярмарки долетали пьяные крики, «страдательные» (страдательными называются приказки, которые тянут на тягучий напев под гармонию).

– И так будут «страдать» целую ночь, – сказал Ян.

– А песен здесь разве не поют? – спросила я.

– Нет, песни вывелись, а раньше пели, и особенно хорошо пели дворовые. Впрочем, они другой породы, в них было много лирики, как и много дворянской крови… да всегда при господах, а ведь мы очень лиричны…

– А кто придумывает страдательные?

– Да кто угодно. В прежнее время, когда я ходил «на улицу», я и сам немало выдумывал их…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК