Несостоявшийся электромонтер

Несостоявшийся электромонтер

Это вообще удивительно — я учился в ФЗУ на Таганке. Там было много хулиганья, шпаны, меня там били на Коммунистической улице — ворье таганское. Били по ошибке — приметы сошлись. Они лупить должны были своего. Они ждали, а я выходил из ФЗУ, шел домой. И они меня избили до полусмерти, а ребята, кто со мной шел, разбежались, испугались. Нас шла компания человек пять. Они все убежали, я остался один. А потом я на трамвай вскочил. Они за мной — добивать, я перескочил на другой трамвай — убежал, короче говоря, ушел от них, а мама открыла дверь и упала в обморок, в таком я виде был хорошем. И я недели две лежал. Мне выбили они два зуба, пробили голову. Очень сильно они меня избили, зверски. Но я отбился. Я отлежался и пошел, уже вооруженный финкой, и монте-кристо у приятеля взял. Знаете, маленькие пистолетики с пульками как от мелкокалиберной винтовки, мы их звали монте-кристо. И я дал себе слово, что я уже не дамся в следующий раз, решил сам себя отстоять, ни к кому не обращаясь.

Потом они еще раз появились с тем, что, мол, ты там ладно… это по ошибке… мы не тебя хотели бить. Но я сразу ему по роже кулаком со всего маха. Он говорит: «Ну подожди, мы теперь тебя еще раз». Я ему сказал: «Попробуй только, прирежу!»

Это всегда было страшное место, там же тюрьма. Когда сломали тюрьму, то потом сделали театр. Так я в конце жизни вернулся опять на Таганку. В четырнадцать лет я туда поступил, а в сорок пять лет вернулся руководить театром.

Все у меня кругами идет, замыкается.

* * *

Я очень любил все время что-то играть, изображать, танцевать, участвовать во всяких кружках, маскарадах. Очень маленьким я садился перед зеркалом, надевал папину шляпу — поперек головы треуголка — накидывал пальто и изображал, что я Наполеон на острове Елены и что я уже старый. И все читал стихи Лермонтова:

Зовет он любезного сына,

Опору в превратной судьбе.

Ему обещает полмира,

А Францию только себе.

Читал, и у меня текли слезы, я был в упоении.

Но в цвете надежды и силы

Угас его царственный сын.

И молча его поджидая,

Стоит император один.

И так мне это нравилось, я был в восторге.

Отец, видимо, решил проверить мои способности и привел меня к Вишневскому, был такой актер в МХАТе. Я помню только комнату старой красной мебели, такую добротную, сидел старый человек — тогда мне казался глубоким старцем — в кресле. Папа говорил с Вишневским — видно, он знал многих актеров мхатовских. И я что-то декламировал. Что — даже я не помню. По-моему, я уже был в ФЗУ. Может быть, мне было лет пятнадцать. Я, видимо, приставал к отцу, что хочу в театр. Он очень огорчался и настраивал меня, чтобы я закончил университет. (Как я потом рекомендовал детям Андропова, не зная, что они его дети).

Потом Вишневский сказал:

— Мальчик, ну что ж ты так кричишь? Комната-то небольшая. Ты можешь и спокойнее. И ты очень много машешь руками. Ты меньше маши руками и расскажи мне спокойно. Ну давай еще раз.

Я прочел еще раз, и он говорит:

— Вы знаете, он совсем молодой. Трудно сказать, что из него получится. Но видите, он все-таки соображает. Я просил его, и он меньше стал руками махать. И потом, видите, стал спокойнее говорить и вразумительнее. Так что, видно, он у вас сообразительный.

И отец сказал:

— Вот видишь, ничего из тебя не выйдет.

Я говорю:

— Как же не выйдет? Он сказал, что я сообразительный.

— Ну, — говорит, — он же сказал: «Трудно сказать.» Значит, у тебя нет большого таланта.

* * *

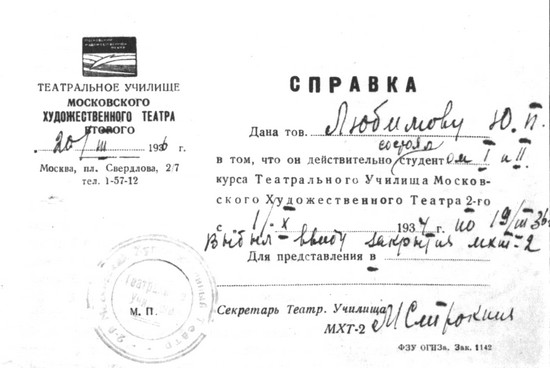

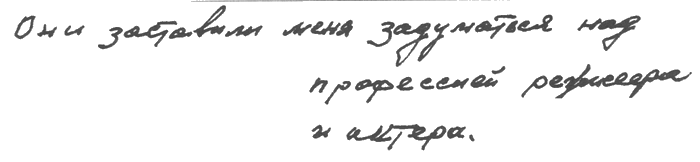

Я стал работать и готовился поступать в вуз, в Энергетический — инженером-электриком. Так как рабочий стаж у меня шел, значит, можно было надеяться, что если я сдам, то примут, несмотря на подпорченную биографию. Поэтому и папа был доволен, что я работаю, учусь на каких-то курсах вечерних — тогда это было очень распространено. И вдруг я читаю в какой-то газете, что МХАТ Второй объявляет набор в свою школу. И что-то во мне проснулось, мои эти танцы, самодеятельность, вот индейца я играл, все чучело орла распотрошил у тети Насти.

Мой старший брат рассказывал мне, как играл Михаил Чехов, и я с ним мальчишкой пробирался во МХАТ Второй и видел «Петербург». В общем, брат был театралом. Он бегал и меня куда-то волок, даже приволок на похороны Ленина, за что ему попало очень от отца. Он кричал:

— Большой балбес! Куда ты потащил маленького! Он себе все щеки отморозил!

Дикие морозы были, все жгли костры. Брат же был такой идейный комсомолец.

Начали мы думать с братом — я поделился только с ним — а не попробовать ли мне свои силы. Он говорит:

— А что, попробуй, конечно.

Начали обсуждать, что же делать. Ну, там положены стих, басня и проза. Значит, какую прозу? В это время как раз шел Первый съезд писателей, где выступали и Пастернак, и Юрий Олеша, и Бухарин еще был жив — он выступал на открытии съезда. Это был 34-й год или 35-й год. И брат, конечно, читал, он следил за всем этим. Интересовался. Я говорю:

— Вот, мне очень нравится.

— Ну вот, нравится и читай, никого не слушай.

И я выучил кусок. Ну, и какой-то стих — кстати, забыл я, что я читал на вступительных экзаменах — и пошел я во МХАТ Второй, ныне Детский на Театральной площади.

Никто меня не готовил. Это меня и спасло. Если б меня кто-нибудь поучил, то было бы хуже, а так это было веселое недоумение:

— Почему речь Юрия Олеши?

Я очень молодым был, лет шестнадцать. И меня не хотели брать, непонятно было, что из меня выйдет. И я очень обиделся и ушел, потому что они очень смеялись. И потом я не увидел себя в списках и был так расстроен — хоть я и не думал, что меня примут, но все-таки решил: «А может, я невнимательно прочел?». Даже не понимаю, почему я так расстроился, потому что вроде я для себя определил идти в Энергетический институт, все были довольны. И тогда я второй раз вернулся, прочел списки, может, даже это на следующий день было, я не помню. И потом такое счастье меня обуяло. Мне все казалось, что трамвай идет медленно. Я соскакивал, бежал, трамвай меня догонял, я снова вскакивал, я ликовал.

А вот рассказ об этой истории в феврале 1997 года, когда она пришлась к слову на репетиции «Братьев Карамазовых» в Театре на Таганке

(Разговор идет о падучей у Алеши.)

Я видел один раз, когда человек за обедом упал в падучей. Ужас. Но просто мы знали умом, что надо салфетку в зубы засунуть.

(Актеру): Играй нервную дрожь.

Я помню, пришел я поступать в артисты мальчишкой, и меня начала бить нервная дрожь. Мальчишкой я совсем был — пришел во Второй МХАТ сдавать. Меня вызывают, а у меня вот так нога ходит, колотит меня. Я ее держу, тогда вторая начинает. Вот так сижу, а меня всего колотит. И я думаю, а как же я пойду сейчас? Бьет озноб, и я не могу ничего прочесть.

Вышел я — дрожь пропала. Вся труппа сидит — они себе же набирали. Значит, я вышел и первой объявил басню. «Из дальних странствий возвратясь, какой-то дворянин, а может быть, и князь, с приятелем своим гуляя в поле…» — дальше забыл. Они так… Бирман вообще скептически — мальчишка же я, длинная шея такая была — ну нелепый человек, непонятно еще, какой голос, знаете, когда ломается. И Бирман говорит; не надо, непонятно же, что из него выйдет. Нельзя ж только одного Керубино играть, — они же так: кого играть — иначе зачем готовить-то. Ну, и так они вроде подхихикнули на басне, и Чебан — или Берсенев — говорит:

— Юноша, а что же вы нам прочтете?

— Я прочту очень важное: речь Юрия Олеши на Первом съезде писателей.

Тут они как-то так очень повеселели:

— У-у! А вы что же, интересуетесь речами?

Я довольно мрачно сказал:

— Я многим интересуюсь.

Это мы с братом решили, когда думали, что бы такое взять. Мы речи читали на Первом съезде писателей, и мне очень понравилась речь Юрия Олеши, что вот он шел, шел, ничего он этого не принимает. А потом он вышел за город, там солнце светит на красный кирпич — мне это так запомнилось, что я в «Матери» сделал стену Таганки знаменитую красным кирпичом.

И, значит, я начал читать. А, видно, я обладал очень конкретным воображением. И поэтому, когда я начал говорить, от Юрия Олеши, конечно:

— И вот выхожу я в какой-то двор запущенный, там трава, коза какая-то ходит, — я так очень все конкретно, — и вот я увидел молодую кожу рук, — я начал сдирать кожу на ладонях…

Короче говоря, дикая ржа была. Видимо, с таким я увлечением сдирал кожу с рук, озирался кругом: «Солнышко всходит, заливает все», — заливался я. Очнулся я от своих грез от дикого хохота. Я, как упавший с небес, посмотрел на них и мрачно сказал:

— Ничего смешного тут нет.

Еще больший хохот. Я тогда сказал:

— Мне жаль вас.

И ушел. И участь моя была решена. Но я все-таки на следующий день приехал. И, видимо, я так был «свободен», что я не увидел себя в списке. Читал-читал, но я себя не увидел. Потому что я не верил, что меня возьмут. И так тихонечко на всякий случай вошел. И там уже ходили какие-то наглые: Юра Месхиев, из актерской среды, его, конечно, приняли — он меня догнал и говорит:

— А чего вы? Вас же приняли, а вы такой мрачный.

Я говорю:

— Меня не приняли.

— Так вот же ваша фамилия в списке. Вот вы.

И вот тут я вышел на Театральную площадь, а там ходил трамвай. Я вскочил на трамвай, чтобы ехать домой и сказать брату: «Приняли!»

Я же должен был работать монтером, уже лазил в мороз на столбы, долбил шлямбурами стены, гнул трубы — когда провода к моторам подводят — работал. И мне нужно было еще три года отработать. А если б я поступил в учебное заведение, то я мог продолжать учебу — такие были тогда правила — можно было и не отрабатывать. И я выскочил из трамвая, потому что мне казалось, он медленно идет.

Трамвай этот ходил по Театральной площади, где был МХАТ Второй, прямо на Плющиху, в Земледельческий переулок Мимо Гранд-отеля бывшего, где теперь гостиница «Москва», — взорвал Гришин — там был Дуглас Фэрбенкс, когда приезжал с Мэри Пикфорд. И вся Москва была там, и мы с братом были, чтоб поглядеть — он меня с собой брал. И вот там на балконе Мэри Пикфорд посылала воздушные поцелуи, все кричали — у нас же публика благодарная. Тогда шел «Багдадский вор», «Поцелуй Мэри» — широко шли фильмы — не так, как в более поздние советские годы. Чаплин шел. Я помню, как мы с братом ходили смотреть его комедии: «Золотую лихорадку». Я плакал от смеха. Я вставал, а там были откидывающиеся стулья, я садился мимо, падал на пол, и уже хохотал весь зал. Я хохотал до слез, рыдал и через пять минут я опять вставал от хохота, просто умирал. И уже публика шикала, потому что я опять падал мимо стула. Конечно, на меня очень сильное впечатление произвела совершенно другая форма, другой стиль, другая эстетика — вот то, что поразило меня потом у Брука в «Гамлете».

Но, видно, эта детская любовь к Чаплину, к гротеску, к условности осталась. Я до сих пор всегда в спорах с актерами, когда они начинают говорить, что это неудобно, что это они не могут понять. Я говорю:

— А вы это можете понять, что в Чаплина стреляют, а он уворачивается от пуль, — помните? Чаплину почему-то удобно!

А анекдот? Когда у нас рассказывали про покойного Микояна. Предлагают ему зонтик.

— Анастас Иванович, зонтик.

Он говорит:

— А мне не надо зонтика, я между струйками, между струйками, между струйками.

А при Сталине — ни-ни. Уже потом Чаплина никакого мы не видели. А уж о «Диктаторе»-то и помянуть страшно.

Жизнь была такая сложная. Даже Наташа моя мне теперь говорит:

— А ты помнишь, как мы карточки потеряли? — ветер унес у нее, что ли, — а ты помнишь, как ты маме не говорил? У нас же семья такая… никогда нас не били. И при этом какая была трагедия и как боялись сказать, что мы потеряли карточки.

Мама многие вещи в Торгсин носила. И, конечно, благодаря этому как-то нас кормила.

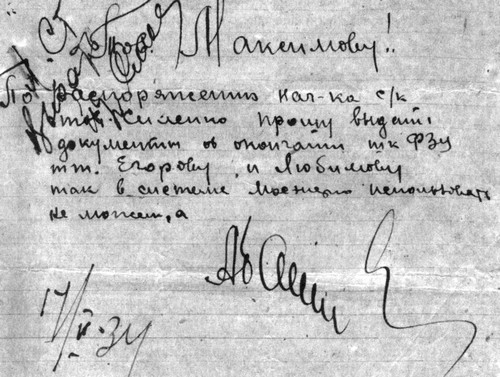

Важнейший документ: «в системе Мосэнерго использовать не можем»

Потом, у меня была с малых лет склонность ко всяким опытам — разобрать, собрать. Часто хулиганством я деньги добывал таким: пробки пережгу или выверну пробочку, соседи позвонят и скажут:

— А Юра дома? А то у нас свет не горит. — Я вверну пробочку, они тихонько, конечно, не при маме, говорят:

— Ну вот тебе на кино.

Добывал так несколько раз. Но потом, все-таки мама нас любила же очень. Да и отец не был жадным. Все-таки какое-то время он еще как-то выкручивался. Это потом, когда все хуже и хуже было, когда его стали сильно преследовать, то жить стало все тяжелей и тяжелей. Вещи все отнесли в Торгсин. А из Земледельческого переулка переехал я только тогда, когда Фурцева дала мне двухкомнатную квартиру. До этого все уплотняли-уплотняли, и потом мы остались в одной комнате. Брат женился, и ему с женой отдали вторую комнату, у них родилась девочка Люся, племянница моя, а мы остались в одной комнате: Наташа, мама, я и папа — то он уезжал надолго, то он жил с нами.

Наташа вышла замуж второй раз и уехала к мужу, полковник медицинской службы — замечательный человек был — Дима, фамилия у него была Руанет, какие-то французские корни — благородный очень человек, строгих правил, но советский человек. Поэтому много споров бывало за столом тогда. Даже они, которые ко мне хорошо относились, путались моей резкости.

Мама, бедная, страдала: ей очень нравилось, с одной стороны, но меня ругали все время, и она говорила:

— Ну Юрочка, ну раз тебя так ругают, ты же должен прислушаться, не бывает же просто так. Значит, правильно все-таки, ты подумай, исправь там что требуется.

Я говорю:

— Мама, ну а тебе-то как?

— Нет, мне понравилось, ты знаешь, я тебе честно скажу, я не понимаю, за что они тебя ругают. Да я смотрю кругом, и публика… — у тебя всегда же полно народу, к тебе так все относятся и всегда даже ко мне хорошо относятся благодаря тебе.

Вообще, мама была довольна детьми своими. Она всегда говорила, что «во всех этих горестях моих и сложностях дети меня радуют и утешают; я не могу жаловаться на своих детей».

Р.S. Бедная моя мама! Царствие ей небесное за ее страдания. Сколько она вынесла! Измены отца, его крутой нрав, деспотизм. Смерть маленькой сестры моей… Бесконечные заботы о нас — одеть, добыть денег… Аресты, страх за детей, семейные неурядицы… Она все понимала, что происходит, и изо всех своих небольших сил бесстрашно охраняла и растила нас.

* * *

Когда мне было лет восемь, брат протащил меня на «Петербург» с Михаилом Чеховым. Не знаю как меня пустили — может, утром шел.

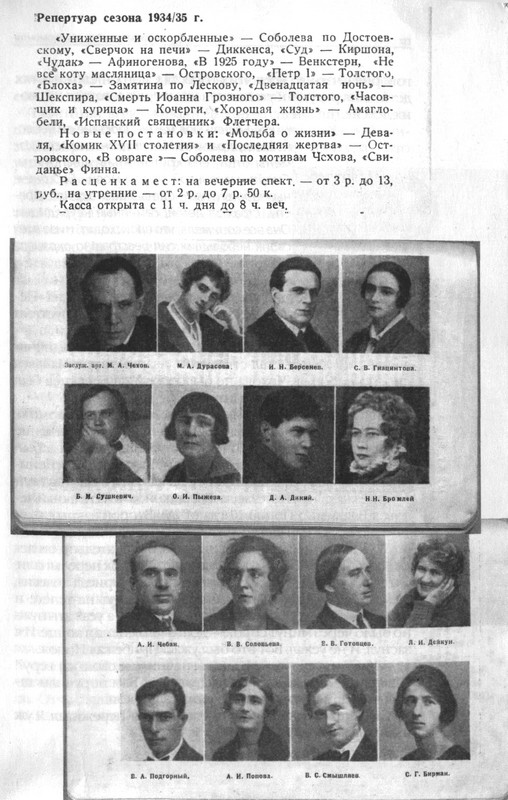

Я очень мало в МХАТе Втором видел. «Двенадцатую ночь» я видел, когда уже стал студентом. Азарин играл Мальволио, но не Чехов. Чехова не было уже. Уже Берсенев был художественным руководителем.

Видел «Блоху». Все помню: и Бирман, и Дикого помню, и оформление блистательное. Очень сильное впечатление произвело. «Блоха» мне очень понравилась. Тогда я был студент, я уже играл. Например, там была такая инсценировка «В овраге», по чеховским рассказам, и я там «шумел» — приезжала телега, уезжала. Был такой замечательный человек Владимир Попов. Когда МХАТ Второй закрыли, он ушел во МХАТ и играл во МХАТе так же великолепно, как и во МХАТе Втором. Он ведал шумами. Замечательно он делал дождик — горохом сыпал в решете, горох пересыпали. Он изобретал все эти машины — ветер, «приезд телеги», «уезд телеги». И вот я должен был приехать на телеге и уехать за кулисы. Я приехал благополучно, а уезжать нужно было через минут сорок — долго шла сцена в конце. И я заснул. И не уехал. Вот это был ужас! Прибежал Попов…

— Как же вы можете! И так вы начинаете свою карьеру?! И вы думаете чего-нибудь достигнуть? Вам поручили такой ответственный момент — отъезд телеги.

А я действительно был напуган и очень переживал. Я уж извинялся и все. Он говорит:

— Нет. Только вот работой вы можете как-то исправить свое положение. Безукоризненной работой в «шумах».

Так что нас выдерживали. Выход на сцену считался большим доверием. А уж как я в «Мольбе о жизни» целый эпизодик играл — мальчишку, помощника парикмахера — это успех… Нужно было все это элегантно делать, ловко.

Был у нас замечательный преподаватель литературы Соболев — такой Шарик толстенький. У него есть книги интересные. Он был действительно влюблен в литературу. И когда мы сдавали экзамены, он спросил у Исая Спектора:

— Ну, скажите, кто такие Моцарт и Сальери?

Спектор (потом замдиректора Вахтанговского театра и муж Борисовой) подумал и говорит:

— Ливонские рыцари.

— Кто-кто?!

Тот перепутался и говорит:

— Выходцы из Ливонии.

Соболев ему и говорит:

— Ну вот, выходец, идите отсюда, идите, идите как можно дальше. В Ливонию.

А до этого мы ночи две учили эту литературу — у нас на квартире. Мы были во второй комнате, в первой все спали, а мы до утра учили, и утром у нас все перепуталось. Но я как-то запоминал, видимо у меня память была лучше, а Спектор, видите, как опозорился. Мы ведь как все студенты — лишь бы сдать экзамен.

Это же не по специальности — нам казалось, дуракам.

«Мольба о жизни» — парикмахер. Моя первая роль во МХАТе Втором

Мы сдавали экзамены по семестрам, а уже за полгода мы сдавали серьезно. Уже в первые полгода кого-то отчислили. Отчисляли очень жестко. И я боялся экзаменов — боялся, что отчислят. Литературу, «ливонских рыцарей», — я сдал хорошо. Потом у нас было фехтование, гимнастика — это я тоже хорошо сдал. Ну а больше всего, основное — это мастерство: как ты сдашь специальность. Какие еще предметы? Дикция была, голос был. Дикция преподавалась прекрасно: Юзвицкая такая. Она, по-моему, в Малом театре преподавала. И она была требовательная. Это она меня прозвала «флюгер на помойке», потому что я очень много вертелся и непоседлив был. И потом у меня это закрепилось, в моем обиходе — «флюгер на помойке». «На помойке» — это она подразумевала советскую власть. Она была старорежимная дама и в текстах не стеснялась. Так же как Серафима Германовна Бирман, когда сердилась на бездарность учеников, говорила:

— Вас ждут заводы! Осваивайте там программы, если вы здесь не можете.

Из знаменитых актеров со мной учились там Вицин Гоша и Леля Фадеева, потом она ушла в Ленком. В Вахтанговский я попал, Спектор попал, Месхиев попал. Потом была такая актриса Галя Григорьева, она у Охлопкова играла в «Гамлете» королеву.

Мы делали иногда самостоятельные отрывки сами, и вот тут я больше себя проявлял — в самостоятельных работах. С педагогом, правда, я неплохо сделал одну работу — с Лидией Ивановной Дейкун, которая работала с Вахтанговым, «Сверчок на печи» играла. Хорошо ко мне относились и Софья Владимировна Гиацинтова, Благонравов, Чебан Александр Иванович — видите, даже все имена-отчества помню.

Аркадий Иванович Благонравов — он у нас преподавал грим — добрейший был человек, милейшая личность. Он так умел располагать к себе людей и перед ним ученики раскрывались, не боялись, а вот Серафиму Германовну Бирман боялись. Она была странная женщина, и хотя она обожала Станиславского, но я считаю, что дара педагога у нее не было. Она была очень диктаторски всегда властна по отношению к ученикам. Но это очень все субъективно, это довольно сложное занятие — педагогика. В общем, с ней у меня ничего не получилось. Я только и спасался на экзаменах, когда она ругала меня и говорила, что меня надо отчислить, а меня не отчисляли на экзаменах, а, наоборот, ставили мне высший балл. Я даже получил две пятерки по мастерству, что очень странно, потому что Серафима Германовна им доказывала, что «он ничего не понимает, он выходит и все делает по-своему, я с ним работала, он совершенно не так должен все делать — как же так? Значит, он не усваивает программы!» Она была и против того, чтобы меня принимали. Потом уже, когда она приходила в Театр на Таганке смотреть спектакль, она всякие хорошие слова говорила мне. А там я ее боялся, как огня. Она на меня действовала, как удав на кролика. Я терял дар речи, был абсолютно зажатым — ничего не мог делать.

Но все это скоро кончилось: МХАТ Второй закрыли.

Мы собирались на грим, вошел Благонравов и прочел постановление в газете. Что делать? — оцепенели, как в бессмертной комедии Гоголя.

А бедный потерянный старый актер, убитый постановлением хамского правителя, безнадежно произнес:

— Давайте проведем урок. — Он так грустно сказал. А потом говорит: — Ну чего уж проводить. Уж раз они напечатали, они и закроют.

* * *

Когда МХАТ Второй закрыли, мой приятель старый, Боря Аврашев, был в студии Хмелева (потом он был актером в Ермоловском театре). И он с восторгом говорил о Хмелеве, какая там атмосфера в студии, как интересно работает Хмелев. И тогда он устроил мне показ. И я что-то читал, играл чего-то перед Хмелевым. Ну, и все время передо мной стоял Турбин, я очень волновался, как он играл замечательно эту роль. Вообще, он был великолепный актер, необыкновенный актер, один из лучших актеров мхатовских.

Я его видел в «Каренине», во «Врагах», в «Днях Турбиных», конечно… Те, знаменитые, где играл Яншин, где играл Прудкин, где играл Ершов Скоропадского, Хмелев играл, Калужский играл, то есть весь тот мощный состав знаменитых «Дней Турбиных».

Письмо, которое я получил от Серафимы Германовны Бирман 6 января 1973 года:

Юра!

Извините, я забыла Ваше отчество.

Так вас осмеливаюсь называть я, начинающая понимать ваши мысли и мечты…

Мне трудно писать после роково неудачной операции глаза, поэтому я кратко скажу, что меня удивило и тронуло то, что вы меня поздравили с Новым годом, а я понимаю, что мне Новый год мил потому, что выгнал омерзительный год старый. 1972 жаром летним сжег наш хлеб, не дай бог, чтобы этот «Новый» повел себя так же!

Я никак не думала, что вы меня поздравите, что вы мне напишете, я казалась вам богомолкой, защищающей старинные заповеди блаженства, хотя я люблю некоторые из них, как, например: «Не украдь! Не убий! Не наушествуй на друга своего свидетельства ложного» и тд. А я действительно нахожу в Евангелии прекрасные мысли. Но дело не в нем, а в ценности театра Драматического, в длинной, даже долговечной памяти навсегда нужных этому театру людей, — я открыла журнал «Театр» 11 и нашла слова, небезынтересные для вас, и вот вместо «С Новым годом» на открытке пестрой, я на белой бумаге шлю, что прочла, вам:

«Возникшая в результате эстетическая проблема актера-творца, актера, являющегося осью и основой, на которой создается спектакль, могла быть решена только с помощью системы Станиславского. Станиславский резюмировал то, что было сделано до него, развил это и внедрил в практическую работу актера. Однако решения, найденные Станиславским, естественно, не являются истиной в конечной инстанции. Система должна развиваться дальше. Сам Станиславский, явивший нам высочайший пример этики и художественной честности, считал так.».

Теперь самое для вас родное:

«Я не вижу антагонистических противоречий между методом Станиславского и методом Брехта. Их часто противопоставляют друг другу, ссылаясь на противоречия между методом перевоплощения и методом отчуждения.» [Это для вас я так увеличила буквы этих фраз.] Журнал «Театр», стр. 189, на третьей полоске страницы.

Но вы прочтите сначала об авторе этих строк, вы любите Брехта, которого я не люблю, не зная, а вы любите, зная, и я стала радоваться, что есть любовь к кому-то, к чему-то, заставляющая страдать любящего.

У меня катастрофически пропадает зрение — я со страшным давлением сыграла спектакль, но иначе поступить не могла. Я не верю в актеров бездушных, эгоистов, беззаконников — они убивают мечты художника.

Привет Вам!

Серафима Бирман

Для меня это было, конечно, событие, мне это очень понравилось, но я не знал закулисной стороны дела и не знал, как с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым обращаются советские власти, а руководители МХАТа учили его писать пьесы! Тогда я еще не читал его «Театрального романа».

Я был тогда, конечно, совсем далек от закулисной жизни и только старался учиться.

Хмелеву, видно, я не очень хорошо показался, и ответ затянулся, то есть ни «да», ни «нет». Тогда я стал снова сдавать экзамены — в Вахтанговский театр. Они были доброжелательно настроены, я, видимо, понравился, и меня приняли, но снова на первый курс. Так из-за закрытия МХАТа Второго и получилось, что я учился на один год больше, чем все.

После второго курса я стал играть роли. Были и свои трудности. Я с трудом сыграл на третьем курсе Клавдио из «Много шума из ничего» — умер Дима Дорлиак, такой был актер, брат Нины Дорлиак, жены Рихтера. А Дима был красивый очень мужчина, снимался в кино, и замечательный был человек. Он так прекрасно описан Юрием Елагиным, в «Укрощении искусств» есть целый набросок элегический о Диме. И после него, конечно, мне было очень трудно играть, его так любили, а я был студентом и, конечно, не имел таких замечательных данных, как он. И я сыграл этого Клавдио, голубая роль, и сперва вроде ничего. Потом я играл, меня никто с роли не снял, но, во всяком случае, как-то это было не очень убедительно.

* * *

Зато с большим успехом сыграл я эпизод в «Человеке с ружьем».

Это был такой сусальный, елочный, новогодний счастливый рассказ: солдат с фронта встречается с Лениным. Все было по рецепту: был солдат с фронта, крестьянин, был рабочий правильный, который как-то руководил этим солдатом. Был Смольный, как штаб революции, Ленин. Потом приказали туда ввести и Сталина. Потом во МХАТе поставили подобную пьесу, и началось в кино… Это родоначальня ленинианы и сталинианы. Сага для советского народа.

Целая серия пошла пьес, картин из жизни — Ленин-Сталин. И шли целые дискуссии: как поставить Ленина и Сталина. И все же Ленина ставили чуть выше… Если две ступеньки: кто должен стоять выше. Потом целая комиссия принимала спектакль, и уже она решала:

— Нет, ну давайте все-таки их ровно поставим. Не надо выше Ленина ставить. Все-таки Сталин — это Ленин сегодня, пусть они рядом.

Потом как-то приехал Сталин на какой-то спектакль и сделал замечание:

— Ну зачем же уж так Владимир Ильич вокруг меня все время бегает? Надо как-то это спокойнее делать. Мы часто сидели вместе, дружно разговаривали, решали проблемы, а что он так уж очень суетится. Он же руководил, я ему тогда только помогал.

«Выбыл — ввиду закрытия МХТ 2 (МХАТа Второго)»

Был такой замечательный актер Глазунов, который центральные роли играл при Вахтангове, старый вахтанговец, он играл там рабочего; Толчанов играл человека с ружьем, Борис Васильевич Щукин — Ленина, а я играл эпизод — мотоциклист влетает в Смольный к Владимиру Ильичу. Эпизод был проходной, актер то ли заболел, то ли куда-то делся, и меня пихнули. Мне сказали: «Борис Василич занят», — ну и показали мне, куда выскочить.

— Ты войдешь в дверь, Щукин будет вот тут стоять. Ты ему доложишь, он тебя отпустит, ты повернешься по-военному и уйдешь. Текст знаешь?

— Знаю.

Перед выходом я, конечно, очень волновался, костюм надел, измазался весь грязью, ведь я на мотоциклетке, а я любил все это, знал, как все это делается, понимал, что такое дороги в те времена, да они и теперь такие же, может, чуть лучше. Может, и хуже. Думаю, тогда еще не все развалили в Петербурге. Измазался, нафантазировал, как он летит, мотоциклетку оставил. Открываю дверь и, видимо, то ли Щукин был не на месте, то ли я не туда посмотрел. Во всяком случае, Щукина я не увидел. Растерялся я, но, видимо, обладал даром непосредственности, потому что, испугавшись, что нету, спросил:

— Где Ленин?

В зале хохот. Тогда актеры, смутившись, стали пальцем тыкать мне туда. Щукин, видимо, сразу все понял. Он же удивительный был актер в этом отношении, живой: все слышал на сцене, все видел, и с ним, по-моему, даже бревно играть могло бы неплохо. Он сказал:

— Я Ленин.

Тогда я повернулся и обалдел. Он говорит:

— Ну что ты? Докладывай.

Я, значит, доложил, потом мне нужно было повернуться и исчезнуть, но я от старания повернулся не на сто восемьдесят градусов, а на триста шестьдесят. Тут уже и он засмеялся, и все актеры засмеялись. Я сказал:

— Извиняюсь, — и бросился уходить в дверь. Ушел, а потом, не знаю, почему, взял опять выглянул и еще раз взглянул на Ленина — и уж тогда захлопнул дверь. Публика зааплодировала. И Щукин вдруг говорит в зал:

— Вот какая у нас пошла молодежь!

Вот таким связистом я потерял Ленина на сцене

Тогда Глазунов спросил:

— Чего это ты там такое делал, что тебе хлопали? — А его следующий выход, такая ревность актерская — потому что до этого в этом месте не было никаких аплодисментов. А я говорю:

— А я там сальто свертел.

Он:

— Что?! — и пошел на выход. Потом, видно, ему сказали, что я наврал, он вызвал меня:

— Ты что врешь! Когда тебя старший спрашивает, надо отвечать, а не врать.

Это мне запомнилось, потому что и до этого ко мне присматривался Борис Васильевич, а после этого случая он просто стал меня опекать. Ему очень понравилось, что живой человек на сцене, а не просто там ввели какой-то эпизодик.

А потом, когда Плотников играл, то вокруг создавали атмосферу — «цс!..ти-хо! сейчас Михал Сергеич выйдет, тихо, тихо!» А Щукин просто выходил, да играл.

Раза два я ходил к Щукину домой. Он меня позвал к себе, что-то хотел со мной репетировать, отрывок какой-то… И вот, когда я пришел к дверям Борис Васильевича в переулке Вахтанговском, — от кольца переулок, где дом вахтанговский, то я у двери волновался, прежде чем позвонить, и слышу, что он повторяет роль.

Ходит и все говорит:

— Шуро-ок! — так широко, куда-то далеко. Это из «Булычева» дочку зовет — там дом в разрезе, декорация. Я думаю, как же так, не по системе? Все-таки старались по системе Станиславского: задача, свободные мышцы и так далее — такие азы. Как Константин Сергеич их учил, так они старались нас учить. Но, конечно, по-своему. А тут меня поразило, что он вроде ищет интонацию, а ведь это нельзя по «системе». По системе-то только от внутреннего надо выкарабкиваться.

Даже актеры дошли до того, что я говорю:

— Ты что, текста не знаешь?

— Ну, я в процессе работы, а то получается выученный текст, — нельзя, опять не по системе.

Поэтому по полгода и сидели за столом, все рассуждали, что хотел автор. Я потом стал говорить, что то, что автор хотел, он написал, а вы давайте воплощайте, что написано, а не занимайтесь болтологией.

И вот Щукин искал интонации. Это мне запомнилось, что не по системе. И Остужев в «Отелло»: думаю, как он странно играет! так не говорят — говорит он нараспев, странно, совершенно по-другому, в другой манере, чем все артисты, а все в зале, затаив дыхание, слушают, плачут, мужчины плачут — что же это такое! Сколько лет прошло, я стал совсем другим, по-другому смотрю на искусство и понимаю, какой я был дурак, что я не мог оценить гениального артиста. Я тогда постигал «систему» и считал, что я умней всех. И я просто не понял, что я недостаточно эстетически образован, и я не оценил ни его замысла тонкого, ни блестящей его техники, необыкновенной красоты голоса и огромного диапазона. Все это прошло мимо.

Там были Качалов, Пастернак, молодой совсем Гилельс — элита, цвет Москвы приветствовал его… Немирович-Данченко кричал: «Браво, Остужев! Браво! Соло Остужев!» Ну, это был вообще замечательный человек — Остужев. Он, бедный, не мог играть советский репертуар и годами сидел без работы. Он вышел с двумя ролями: Отелло и Уриель Акоста — и действительно потряс Москву. Он был глухой, это было на старости лет. Вообще забавный был человек. Он любил токарное дело, у него был станок, он точил по дереву. И его пришли уплотнять — он один жил в двухкомнатной квартире, и его решили уплотнить. Пришли милиционер и дворник. Он в халате на голое тело точил там свои эти игрушки. И сказали:

— Вот мы вас, товарищ Остужев, будем уплотнять.

Он повернулся к ним спиной, задрал халат и сказал во весь свой «диапазон»:

— А это видели? — и снова стал точить. И его оставили, не уплотнили.

P.S. Как всегда, критикесса перепутала: В армию меня призвали перед финской войной, в день внезапной смерти Б. В. Щукина

* * *

Принимать «Человека с ружьем» явилась большая комиссия, Беспалов тогда был председатель. Но как же, первый раз на сцене такое! Тогда уже Штраух играл. Штраух и Щукин. Шли разговоры, что Крупской больше понравился Штраух, что он более точен, более похож на Владимира Ильича, а Щукин — Сталину. Это и решило все, конечно: ему и Народного СССР дали и так далее — впервые дали эти звания. Погодин был сильно пьющий господин, комиссия, которая принимала, сделала свои замечания, уточнения. И Погодина просто заперли в кабинет, чтоб он текст переделал, который сказала комиссия. Но потом комиссия второй раз приехала и разрешила. И когда Щукина после такого успеха, награждений всех, признания правительства начали расспрашивать, как он сумел проникнуть в такой гениальный образ — ну, обычная баланда советская — «кто вам помог создать?» — он задумался и говорит:

— Да, пожалуй, больше всего образ Тартальи из «Турандот», — ну и тут все, кто его расспрашивал, искусствоведы в штатском, все были возмущены. Но простили, потому что уж создал. А так, конечно, наказали бы.

Борис Васильевич Щукин: «Я всем обязан Тарталье»

* * *

До войны театр представлял собой скучную картину. Учеба моя как раз началась с закрытия театра. Происходила постепенная унификация, стирание театра, приведение полного, единого однообразия с образцом: вот МХАТ, вот лучший театр страны, равняйтесь по нему. Это был полный разгром искусства: закрыли Второй МХАТ, закрыли театр Мейерхольда. Стали сажать писателей. Они хотели иметь полное единообразие. Это было уничтожение. Это можно было видеть по выставке «Париж — Москва — Париж». Если вы были на этой выставке, вы видели, как все обрывается, весь расцвет обрывается, наступает так называемая эра социалистического реализма. Для искусства это пустыня Сахара. И отсюда анекдот знаменитый: как избавиться от Сахары — ввести там социализм и сразу там не будет песка. Эта система, куда она приходит, там дефицит сразу — ничего не хватает. И прежде всего эта система не терпит богатства духовной жизни. Это факт.

Почему я все привожу анекдоты, потому что это единственно, чем тогда была жива страна — она на все реагирует анекдотами: армянские радио бесконечные. Про Ленина цикл анекдотов, про Брежнева цикл анекдотов, про Чапаева. Я сам помню, мальчишки бегали продавали: «Шесть условий товарища Сталина — шесть условий победы — цена три копейки, каждому условию цена грош», — ребята бегали орали, даже при диктаторе. Как при Мао — то же самое: цитатник — «Шесть условий победы».

Сделали театральные институты: ГИТИС, при МХАТе училище, при Вахтанговском училище — всем им дали права институтов. Так же в республиках было. Все по системе, очень прочно. Программа художественного воспитания была утверждена одна и та же. Таким образом, уже с самого начала были запрограммированы серость, однообразие. Унылый пейзаж.

Вырывались иногда какие-то взрывы, потом их тут же… Возникали иногда интересные студии, их закрывали. Была студия Дикого — хороший очень артист, студия была у Симонова, студия была у Арбузова. Это старая форма: своя студия была даже у великого Шаляпина, и там учился Симонов. Студия Хмелева была…

Они немножко отличались, но довольно робко. Самая яркая, пожалуй, студия Дикого была, но потом его посадили, потом выпустили, и он сыграл Сталина. Он был прекрасный актер, хороший режиссер. Он был актер из МХАТа Второго, закрытого. Это один из блестящей плеяды артистов.

Станиславский был иконой и Немирович был иконой. Учение Станиславского превращалось в догму. Оно было канонизировано, как театр Брехта. То есть были очень сужены рамки и совершенно забыты были его заповеди: каждые пять лет переучиваться, все время развивать теорию сценического искусства, совершенствовать приемы театра, расширять их, использовать всю практику мирового театра, его тысячелетний опыт, который, как океан, безмерен, безбрежен. Это же древнейшее искусство, которое имеет столько направлений, столько традиций: возьмите японский театр, китайский театр, театр древних — любой театр — мистериальный театр, эпический театр, политический театр Брехта, пискатор и так далее. Театр арто. Комедия дель арте.

И все это было сведено к очень примитивному учебнику, основанному преимущественно только на психологической технике. Результаты получались разные, но, во всяком случае, резко упало мастерство актера. Ушли поиски формы, без которых искусство не может существовать. Искусство стало аморфно, бесформенно, однообразно, значит, перестали появляться произведения искусства. Потому что произведение искусства прежде всего отличает уникальность, неповторимость. И должна быть печать индивидуальности художника, а не клише, не тираж. В одном экземпляре настоящее искусство делается.

Но иногда были интересные спектакли. Самый ближайший ученик Станиславского Кедров сделал до войны хорошие два спектакля:

«Плоды просвещения» по новой методологии Станиславского — «метод физического действия». Все-таки Станиславский все время искал новые ходы.

Еще один «актер в роли». На обороте надписано: «Мещане» — пекарь — Ю. П. Любимов 1939 г. — дипломный спектакль

Его студия была от МХАТа независимая. Станиславский годами не приходил в свой театр. И действительно вроде их считают антиподами — Мейерхольда и Станиславского. Но Станиславский умел ценить талант. И когда театр Мейерхольда закрыли, единственный человек, который не испугался и взял его к себе в студию работать, это был Станиславский. И он сказал горькую фразу:

— В МХАТ я устроить вас не могу, я там сам почти не бываю, а вот к себе в студию могу.

Хотя Станиславский ведь очень боялся… Недаром про него этот полуанекдот, а в общем, это правда: как только актеры начинали вести очень откровенные разговоры на репетиции, он немедленно их прекращал:

— Немедленно прекратите, иначе нас всех отвезут в ГУМ.

Он путал ГПУ с ГУМом — с универмагом. Он был так оторван, что путал эти понятия, он жил в особняке: театр — особняк. Его не трогали, но и он с ними не связывался.

Один раз Сталин вызвал Станиславского в ложу к себе. Станиславский с перепугу сказал:

— Алексеев, — свою настоящую фамилию. Тот на него посмотрел и сказал:

— Джугашвили.

Черный юмор.

После этого Сталин сказал:

— Скучно у вас.

Вся свита стала говорить:

— Как же вы ставите? Скучно… Вы подумайте.

Сталин подождал, потом сказал:

— В антракте.

И все стали: га-га-га! — и поздравлять (попугаи в своем кругу).

Умер Станиславский, и тут же был арестован Мейерхольд. И Мейерхольд сидел на Лубянке, в тюрьме, когда шел парад на Красной площади, и дети побежали через всю площадь вождям цветы дарить — это придумал Мейерхольд. Но никто об этом Сталину не сказал. Потому что если б кто-нибудь сказал, может, его бы и помиловали. Сталину это очень понравилось, он был растроган и смахнул слезу!

Масса легенд, рассказов, и до сих пор они остались, хотя Мейерхольд расстрелян, а театр разогнан. Многие спектакли его подробнейшим образом описаны, написаны книги. Есть очень хорошие. Даже на Западе — вот «Темный гений» Елагина — очень хорошая книга о Мейерхольде. Он живет в Америке, он был скрипачом в оркестре Вахтанговского театра, я был с ним очень хорошо знаком — Юрий Елагин (умер американским чиновником с орденом).

На Вахтанговский театр Мейерхольд имел не последнее влияние… Это влияние осталось на всех — целая плеяда его актеров осталась жива: Ильинский, Гарин, Бабанова — наиболее яркие — осталась тоска по остроте и умению владеть искусством мизансцены, гротеска, музыкальности — синтеза театрального. Он оказал огромное влияние на Эйзенштейна, а Эйзенштейн оказал большое влияние на развитие мирового кинематографа, также как Мейерхольд оказал безусловно большое влияние на развитие мирового театра, а не только русского театра. На меня они оказали влияние скорее интуитивно. Я же ни один спектакль не поставил, который ставил Мейерхольд или Станиславский. Хотя нет, один поставил — «Тартюф», но абсолютно непохожий на спектакль Станиславского. Абсолютно другой по всему: по эстетике, по игре, по манере — по всем данным. Он идет 30 лет — до сих пор.

Я ведь о Мейерхольде мог знать только через своих друзей, по рассказам. И очень смутные воспоминания в раннем возрасте, довоенные. Я видел спектакли: «Ревизор», «Дама с камелиями», «Лес». Как, предположим, о Михаиле Чехове, гениальном актере, я слышал рассказы от старшего поколения актеров.

* * *

Был такой Зосима Злобин, который преподавал биомеханику. Лев Свердлин — актер мейерхольдовский, да и Эраст Павлович Гарин. Мейерхольд вел занятия эти, биомеханику. Это был ряд этюдов пластических: «Охотник», «Стрельба из лука», «Охота на зверей». Потом был просто ряд упражнений тренинга чистого. Но часто это были такие смысловые: «Метание камня» — это был какой-то сплав, и что-то от йогов, что-то от ритуальных танцев. Это был сильный пластический тренинг, но он был подкреплен конкретными актерскими задачами: хорошо видеть, слышать, правильное дыхание брать — потому что упражнения были трудные, и они требовали просто крепкого сильного тела.

Я учил биомеханику со Злобиным в училище. А потом когда я снимался, играл Пятницу в «Робинзоне Крузо», то с Зосимой мы сочиняли танцы для Пятницы. И там я у него все выпытывал про биомеханику. Даже сейчас я знаю несколько упражнений.

Мейерхольда я видел даже на репетиции.

Я помню его робеспьеровский срезанный лоб и нос как клюв.

Он имел огромный авторитет, одно время руководил искусством. На последнем выступлении на режиссерском совещании он сказал очень резко — против их указаний, направленных на разрушение театра и искусства. И это ему не простили. Был закрыт его театр, потом было написано трагическое письмо Щукина. Мой учитель написал в газету такое письмо, видно, под нажимом властей, и очень были огорчены все хорошие люди, что такой крупный актер и написал такое. Он обвинял Мейерхольда, как и официальные власти, в том, что тот оторвался от народа, что его театр не нужен, и так далее и так далее.

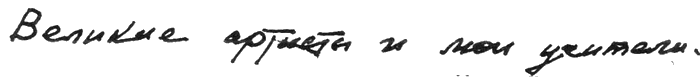

Станиславский — Фамусов, мальчиком видел во МХАТе

Михаил Чехов — Хлестаков

Михаил Чехов. «Петербург» А. Белого

Мансурова

Мейерхольд

Михоэлс — король Лир

Остужев — Отелло

Хмелев — «Дни Турбиных» М. Булгакова

Театр был в очень плохом положении. Он всегда находился под какой-то тройной цензурой. Надо было получать лит[5] на пьесу, разрешение на репетиции, потом всегда приходили комиссии приемочные.

Лучшая драматургия мировая не игралась, особенно новая. Начал я заниматься театральным искусством — это было сплошное закрытие театров и разгром театрального искусства. Потом был какой-то небольшой период между XX и XXII съездами «оттепели» так называемой. До XX съезда только отдельные спектакли появлялись то тут, то там интересные. Кедров сделал во МХАТе два хороших спектакля: Крона «Глубокая разведка» и «Плоды просвещения». «Егор Булычев» был прекрасный спектакль в Вахтанговском театре. У Симонова были спектакли неплохие, яркие, несколько спектаклей хороших. У Дикого вот «Леди Макбет Мценского уезда», у Охлопкова были интересные спектакли, у Акимова в Ленинграде. Это все было до XX съезда. Все-таки Россия — театральная страна. Такие богатые традиции — Станиславский, Вахтангов, Мейерхольд, Таиров — крупнейшие имена, которые знали во всем мире.

Станиславский приглашал Гордона Крэга «Гамлета» ставить, правда, это было неудачно для Гордона Крэга. Потому что они сломали ему замысел. Сперва его приняли на аплодисменты, когда он все это на макете с марионетками проиграл, вся труппа была в восторге, а потом, когда начал он выполнять замысел, они стали сопротивляться, не поняли. И спектакль не вышел. Но когда я читал об этом в мемуарах, моя симпатия была на стороне Крэга, а не на стороне Станиславского.

Это было очень подробно описано артисткой Второго МХАТа, у которой я учился когда-то, — Серафимой Бирман.

* * *

Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов — это великие реформаторы театра. Потому что если Станиславский рождал вместе с Немировичем свой театр в борьбе с помпезными официальными императорскими театрами, то уже внутри рос, созревал Мейерхольд, которого не устраивал натурализм МХАТа, отсутствие поэзии, остроты. И это естественный процесс, который был нарушен закрытием театра, такой насильственной мхатизацией. Это погубило и МХАТ. Художественно Станиславский и Мейерхольд многому научились друг у друга. Так же как, например, Станиславский с уважением относился к Вахтангову. Когда он приехал смотреть «Принцессу Турандот». Спектакль совершенно ему чужд был по эстетике, по манере — по всему. Он же всей душой принял. И в нем была какая-то широта, и они все-таки умели ценить таланты. Все-таки, когда к Немировичу-Данченко пришли на квартиру, чтоб он подписал письмо, что он разоблачает Мейерхольда, что театр его чуждый, антинародный, формалистический, он попросил выйти из квартиры и сказал: «Видите ли, у нас в России есть такой неписаный закон: лежачих у нас не бьют. А теперь прошу покинуть мою квартиру», — а это были времена Сталина, времена террора, это было такое время, что за это могли ему бороду по волоскам выдернуть. Теперь уж нет такого страха, а никто себя так не ведет или очень редко, к сожалению. А он был осторожный человек. Но все-таки были какие-то традиции цеховые. Цеха. Солидарность.

* * *

Потом я стал играть «Много шума из ничего» — Бенедикта.

В «Соломенной шляпке» я играл слугу Феликса. И был отмечен Волковым, помните, который писал о жизни Мейерхольда книгу. Очень крупный театральный критик, такой вальяжный, красивый седой господин. По-моему, он был тогда мужем Зеркаловой, знаменитой актрисы. Ему я понравился. И он написал какую-то статью в «Правде»… И там, что «и в образах молодых людей, населяющих этот водевиль, особенно искрился такой-то в роли…» — я помню, что для меня это было тогда событие, что в газете в «Правде» какая-то фраза одобрительная.

В «Егоре Булычеве» я стал играть только после войны, потом я получил Сталинскую премию именно за «Булычева», но вписал меня не театр, а художники Кукрыниксы и еще кто-то. Ведь смотрит сталинская комиссия. И театр меня не выставлял. А они вставили, говорят; «А почему, вот замечательный актер Любимов»…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПРЕФЕРАНС

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПРЕФЕРАНС Шла война. Но уже не гремели орудийные раскаты над столицей. Разбитые в декабрьских боях под Москвой вражеские войска все дальше и дальше откатывались на запад. К лету сорок третьего года стали возвращаться в столицу эвакуированные. Жизнь

Несостоявшийся подвиг

Несостоявшийся подвиг Сначала у меня произошло интересное в своем роде знакомство. Посланный за водой, я пошел с ведром к водоразборной колонке, что была невдалеке от барака. Поставил ведро, открутил кран, вода текла медленно. Подошли две женщины в городских платьях. Одна

Несостоявшийся взлет

Несостоявшийся взлет …Однажды во время очередного взлета на планере случилась со мной неприятность. На стадии разгона я, как обычно, тащился за самолетомбуксировщиком и уже оторвался от земли метра на полтора, как вдруг замок, державший буксировочный трос, раскрылся — и

Несостоявшийся фильм

Несостоявшийся фильм Пока я устраивался в Вашингтоне, закончились полным разрывом отношения Эрика Абрахама с Рязановым и фирмы «Портобелло» с «Мосфильмом». Эрику не понравился сценарий Рязанова, выбор актеров и концепция фильма. Но вообще в этом конфликте проявилась

Несостоявшийся семинарист

Несостоявшийся семинарист Интеллектуальные способности маленького Иосифа были заметны не только матери, горячо стремившейся вытолкнуть сына из того социального круга, который был предписан ему по рождению. Когда пришло время отправлять Сосо в школу, Екатерина смогла

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РАВВИН

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РАВВИН Лунные беседы 10 сентября 1899 года в местечке под Варшавой под названием Гура-Кальвария в семье польских евреев родился первенец, которого решено было назвать Вольфом. Гура-Кальвария – странноватое название местности, не правда ли? А произошло оно

Несостоявшийся подвиг

Несостоявшийся подвиг Сначала у меня произошло интересное в своем роде знакомство. Посланный за водой, я пошел с ведром к водоразборной колонке, что была невдалеке от барака. Поставил ведро, открутил кран, вода текла медленно. Подошли две женщины в городских платьях. Одна

Несостоявшийся взлет

Несостоявшийся взлет …Однажды во время очередного взлета на планере случилась со мной неприятность. На стадии разгона я, как обычно, тащился за самолетом-буксировщиком и уже оторвался от земли метра на полтора, как вдруг замок, державший буксировочный трос, раскрылся –

Несостоявшийся фильм

Несостоявшийся фильм Пока я устраивался в Вашингтоне, закончились полным разрывом отношения Эрика Абрахама с Рязановым и фирмы «Портобелло» с «Мосфильмом». Эрику не понравился сценарий Рязанова, выбор актеров и концепция фильма. Но вообще в этом конфликте проявилась

Несостоявшийся заговор

Несостоявшийся заговор Пожалуй, впервые Анри увидел такое собрание знаменитостей из математического мира Франции. Помимо хозяина, Жозефа Бертрана, здесь были Жан Буке, Камилл Жордан, Эдмон-Никола Лагерр и Жорж Альфан. Восседая за пышно сервированным столом между Аппелем

Несостоявшийся химик

Несостоявшийся химик Выпуская густые клубы серого дыма, поезд медленно подъезжал к перрону. Издав характерный звук, он немного содрогнулся, накренился вперед и плавно остановился. Открылись двери вагонов, и пустая платформа стала быстро заполняться людьми. Среди

Несостоявшийся рекорд

Несостоявшийся рекорд Несмотря на неудачи, положение Курта Танка на фирме только укреплялось. Молодой Танк генерировал идеи, которые оказывались очень продуктивными. Он постепенно стал играть ведущую роль во всех проектах фирмы Рорбаха. Это касалось и больших летающих

Несостоявшийся Мюрат

Несостоявшийся Мюрат За годы, проведенные в Америке, Майн Рид накопил изрядный опыт водных путешествий: много раз он поднимался вверх и спускался вниз по Миссисипи и Огайо, по Ред-Ривер и Теннесси, плавал по Великим озерам и диким рекам Северо-Запада, не раз пересекал

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЖЕНИХ

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЖЕНИХ Молодой человек, любимая фраза которого была «Без женщин не стоило бы жить на свете», тут же увлёкся дочерью Бетанкура Матильдой. Каждую неделю девушка получала от пылкого влюблённого как минимум два письма. Александр Александрович рассказывал ей

Несостоявшийся ученый

Несостоявшийся ученый Галуст Гюльбенкян родился 23 марта 1869 года в Константинополе. Его отец, Саркис Гюльбенкян, происходивший из древнего княжеского рода, был преуспевающим коммерсантом. Он занимался традиционным для армян ковровым делом, торговал нефтью и владел