С «Доброго человека…» все было не положено

С «Доброго человека…» все было не положено

Когда студенты спели «Зонг о баранах»:

Шагают бараны в ряд,

Бьют барабаны,

и второй зонг особенно:

Власти ходят по дороге…

Труп какой-то на дороге.

«Э! Да это ведь народ!»

— эти два зонга я смонтировал, у Брехта они разные. Публика стала топать ногами и орать: «Пов-то-рить! Пов-то-рить! Пов-то-рить!» — и так минут пять, я думал, училище развалится.

Я перепугал всех и первым я перепугал Юзовского — он был одним из переводчиков «Доброго человека…». В свое время он был проработан сильно — как космополит выгнан с работы… И очень образно об этом рассказывал: «Первым умер телефон», — никто не звонил.

И тут он так испугался, что прижал меня в угол, весь бледный, трясется: «Вы ничего не понимаете, вы безумный человек, вы знаете, что с вами сделают — вы даже не представляете! Если вы не уберете эти зонги, то хоть снимите мое имя с афиши, чтобы не было видно, что это мой перевод!..» На меня это произвело очень сильное впечатление: человек старше меня, очень уважаемый — и такой страх. Так же был напуган властями и Шостакович — смертельно их боялся.

А Захава был просто предельно расстроен. Он испугался, что это антисоветчина, что сейчас закроют училище. И ему не понравилось… Хотя странно. Ведь до этого кафедре я показал отрывок на сорок минут, и кафедра хлопала, что бывает не так часто. Значит, что-то они почувствовали. Но когда я показал все, то реакция была — закрыть спектакль.

* * *

Потом начались проработки внутри училища и решили: «закрыть спектакль как антинародный, формалистический» — за подписью Захавы. Но, слава Богу, появилась хорошая рецензия в «Неделе» — и я ждал, когда она выйдет. Захава позвонил в газету и сказал, что училище этот спектакль не принимает и что рецензию надо убрать. Но он позвонил поздно, уже печать шла. А в это время началось долгое заседание по проработке, меня вызвали.

Но меня предупредили, что идет уже печать, и сказали:

— Ты можешь потянуть время?

Я говорю:

— Как я могу потянуть?

— Ну, пока печатают. Подольше там разбирайте все это дело.

По-моему, там работала Нателла Лордкипанидзе.

Потом был перерыв покурить, и мне принесли номер газеты горяченький. И, когда началось заседание, я стал читать. Меня одернули: «вас прорабатывают, а вы что-то читаете».

— Извините, — и пустил «Неделю» по рукам прорабатывающих. Тогда опять стали говорить:

— Теперь вы читаете, надо же прорабатывать, а не читать.

Короче говоря, газета пришла к Захаве, по кругу. Он говорит:

— Что вы там все читаете? Что там?

И кто-то говорит:

— Да вот тут его хвалят, говорят, что это интересно, замечательно. Получается, что мы не правы в проработке…

Это была комната, где собиралось партийное бюро в училище, класс какой-то. Там присутствовало человек пятнадцать-двадцать. Но они, бедные, пришли потому, что им нельзя было отказываться. Даже кто-то из театра был. Там были высшие чины: и Толчанов, и Захава, и Цецилия (Мансурова). Захава был против, Толчанов поддержал Захаву:

— Мы это проходили.

А я сказал:

— Вот именно! Вы и прошли мимо, поэтому и застряли в болоте своего реализма.

Да это никакой не реализм, а просто мартышкин труд.

Ведь получилось так, что спектакль был показан на публике, как это принято, а Москва есть Москва — откуда узнали, непонятно, но, как всегда бывает, — не удержишь. Сломали двери, сидели на полу. Набилось в этот небольшой зал в Щукинском училище в два раза больше людей, чем было мест, и боялись, что училище рухнет.

Я помню, первый раз я поразился, когда они нас всех созвали — еще был Рубен Николаевич, — чтобы закрывать «Современник». И все «Голого короля» разбирали: кто голый король, а кто премьер — это при Хрущеве было. И до того доразбирались, что закрыли заседание, потому что не могли понять — если Хрущев голый король, то кто же тогда премьер-министр? Значит, Брежнев?…

Ассоциативная галиматья довела их до того, что они испугались и прикрыли это заседание, судилище «Современника». Но хотели они закрывать театр нашими руками, чтобы мы осудили.

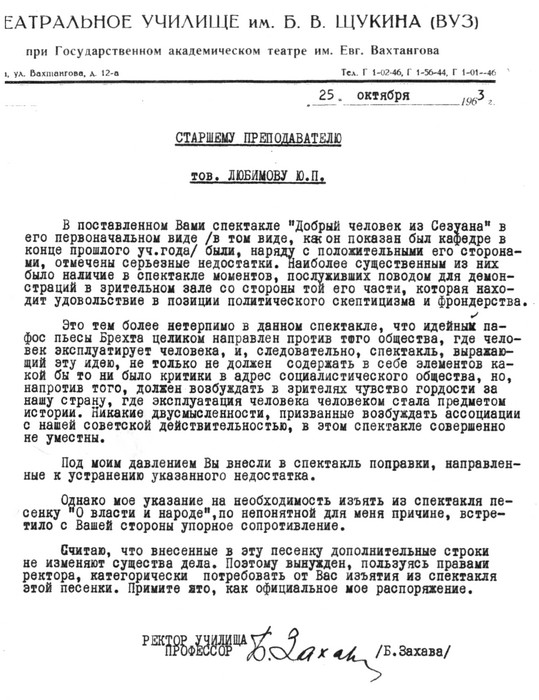

Б. Захава — учитель

И у меня было то же самое — первая-то проработка была на кафедре. Мои коллеги не хотели выпускать «Доброго человека…» и не хотели засчитывать это студентам как дипломный спектакль. И только потом появилась пресса благоприятная, и на спектакль позвали рабочих заводов «Станколит», «Борец», интеллигенцию, ученых, музыкантов — и они меня очень под держали. Рассчитывали именно руками рабочих меня задушить, а им понравился «Добрый человек…», там много было песен-зонгов, ребята очень хорошо их исполняли, рабочие хлопали и поздравляли тех, кто хотел закрыть спектакль, говорили: «Спасибо, очень хороший спектакль!» — и те как-то сникли. А в это время появилась в «Правде» хорошая заметка Константина Симонова.

Вот. Ну и отбивался я очень сильно. Так что у кого какая судьба. А у меня судьба такая: все время я отбивался.

И все-таки я считаю, что тогда Брехт по-настоящему до конца не был сделан, потому что студенты не осознавали, то есть просто делали как я сказал. Ведь этот спектакль вколачивался мной костылем, потому что у меня были порваны связки. И потом, были бандиты у меня на курсе, в буквальном смысле, которые на меня доносы писали — уж если говорить правду — что я их обучаю не по системе Станиславского. Потому что я ритм вколачивал костылем — я порвал связки и ходил с ним.

Строили новый Арбат. Меня толкнул самосвал, и я скатился в рытвину и порвал себе связки на ноге. И поэтому ходил на костылях, чтоб дорепетировать. И каждый раз думал: «Да пошли они… плюну, и не буду больше в это Училище поганое ходить!» Вот правда. Вот это правда. Остальное все приукрашено сильно.

До этого я как педагог ставил маленькие отрывки с разными студентами. С Андреем Мироновым я ставил «Швейка» — Лукаша-поручика, где он пьяный, его со Швейком дебаты. У меня и тогда была теория: нужно обязательно сделать отрывок студенту — минут пятнадцать — чтобы он мог показываться, чтобы его приняли на работу. Поэтому надо делать весело и интересно.

И это было легендой училища — его приняли во все театры с этим отрывком, кроме Вахтанговского. Я даже удивился, Рубену Николаевичу говорю:

— Почему же, Рубен Николаевич, вы его не приняли? — но он как-то так уклончиво ответил.

Так же как я делал отрывок из Чехова с Волковым, с Охлупиным — знаменитые теперь артисты. Почему я помню, потому что и тут меня тоже стали прорабатывать на кафедре, что Чехова так нельзя ставить. Я ставил рассказ о докторе, который приезжает к больному — одни капризы видит, — а у него дома умирает ребенок.

Я там даже один акт «Дней Турбиных» делал. Я сделал отрывка два-три из «Страха и смятения…». После «Доброго человека…» я больше не преподавал.

* * *

Я прочел в журнале перевод Юзовского и Ионовой. И мне это показалось очень интересным, трудным и странным, потому что мало знал о Брехте. Просто мало знал.

Потом я, конечно, стал читать, я же много ставил его. Получилось, что я поставил «Доброго человека…», «Галилея», «Турандот, или Конгресс обелителей», «Трехгрошовую…» — четыре вещи.

Для Москвы это была необычная драматургия. Брехт ставился очень мало, и Москва плохо знала его. Я не видел «Берлинер ансамбля» и был совершенно свободен от влияния. Значит, делал его интуитивно, свободно, без давления традиций Брехта. Я почитал, конечно, о нем, его произведения, его всякие наставления. Но все равно, хорошо, что я не видел ни одного спектакля. Я видел потом и «Артуро Уи», и «Галилея», и «Кориолана», «Мать» по-брехтовски, потом, «Покупка меди» — это такой дискуссионный спектакль. Очень интересно. Я даже хотел это ставить.

И потому что я не видел ничего Брехта, я был чист и получился такой русский вариант Брехта. Спектакль был таким, как мне подсказывала моя интуиция и мое чутье. Я был свободен, я никому не подражал. Я считаю, что все-таки я им принес новую драматургию в училище: я имею в виду Брехта. Потому что мне казалось, что само построение брехтовской драматургии, принципы его театра — безусловно театра политического, как-то заставят студентов больше увидеть окружающий мир и найти себя в нем, и найти свое отношение к тому, что они видят. Потому что без этого нельзя сыграть Брехта. Потом, я все-таки сумел поломать канон в том смысле, что обычно диплом сдается на четвертом курсе, а я убедил разрешить моим студентам сдать диплом на третьем курсе. Это было очень трудно сделать, мне понадобилось убедить кафедру. Они разрешили мне показать фрагмент на тридцать-сорок минут, и если их этот фрагмент удовлетворит, то они разрешат мне сделать диплом.

А сейчас это совершенно спокойно дают даже моим ученикам, уже Сабинин ставит один за одним дипломные спектакли, и все они профессора, доценты. А я был каким-то рядовым педагогом, получал рубль в час. Обучать в шоферы брали — я думал даже зарабатывать, обучая, — три рубля в час. И когда мне предложили Таганку после этого «Доброго…», то я так с улыбкой говорил: «Да ведь в общем-то вы мне предлагаете триста рублей, а я шутя зарабатываю и в кино, и на телевидении, и на радио рублей шестьсот, а вы так говорите: вот вам зарплата будет триста рублей», — сразу я в конфликт вошел с начальством. Я же им представил тринадцать пунктов перестройки старого театра.

* * *

Москва — удивительный город — там все все узнают по слухам. Разнесся слух, что готовится какой-то интересный спектакль. А так как всем скучно, и дипломатам тоже, раз что-то интересное, значит, будет скандал. Как говорил покойный мой друг Эрдман, что «если вокруг театра нет скандала, то это не театр». Значит, в этом смысле он был пророком в отношении меня. Так и было. Ну и скучно, и все хотят приехать, посмотреть, и знают, что если это интересно, то это закроют. Поэтому спектакль долго не могли начать, публика ворвалась в зал. Эти дипломаты сели на пол в проходе, вбежал пожарник, бледный директор, ректор училища, сказал, что «он не разрешит, потому что зал может обвалиться». В зале, где мест на двести сорок человек, сидит около четырехсот — в общем, был полный скандал. Я стоял с фонарем — там очень плохая была электрика, и я сам стоял и водил фонарем. В нужных местах высвечивал портрет Брехта. И я этим фонарем все водил и кричал:

— Ради Бога, дайте продолжить спектакль, что вы делаете, ведь закроют спектакль, никто его не увидит! Чего вы топаете, неужели вы не понимаете, где вы живете, идиоты!

И все-таки я их утихомирил. Но, конечно, все записали и донесли. Ну, и закрыли после этого.

И дальше была длительная борьба. Кафедра решила, что спектакль нужно доработать, переделать. Кафедра, а не чиновники. Что так его выпускать нельзя.

Они спасали честь мундира. Кончилось это плачевно, потому что пришел ректор Захава и стал исправлять спектакль. Студенты его не слушали. Тогда он вызвал меня. У меня было там условное дерево из планок. Он сказал:

— С таким деревом спектакль не пойдет. Если вы не сделаете дерево более реалистичным, я допустить это не могу.

Я говорю:

— Я прошу мне подсказать, как это сделать.

Он говорит:

— Ну, хотя бы вот эти планки, ствол заклейте картонкой. Денег у нас нет, я понимаю. Нарисуйте кору дерева.

— А можно я пущу по стволу муравьев?

Он взбесился и говорит:

— Уйдите из моего кабинета.

Так я и воевал. Но молодые студенты меня все-таки слушались. Ну, ходили некоторые на меня жаловаться, на кафедру, что я разрушаю традиции русского реализма и так далее, и так далее.

Мне было это интересно, потому что я ставил для себя все время новые задачи. Мне казалось, что иногда Брехт чересчур назидателен и скучен. Предположим, сцена фабрики мной поставлена почти что пантомимически. Там минимум текста. А у Брехта это огромная текстовая сцена. Я немножко перемонтировал пьесу, сильно сократил. Сделал один зонг на текст Цветаевой, любовные ее стихи:

Вчера еще в глаза глядел,

Равнял с китайскою державою,

В раз обе рученьки разжал,

Жизнь выпала копейкой ржавою…

А остальные были все брехтовские, хотя я взял несколько других зонгов, не к этой пьесе.

Декораций почти что не было, они потом остались те же, я взял их из училища в театр, когда образовалась Таганка. Там были два стола, за которыми учились студенты, — из аудитории — денег не было, декорации делали мы сами: я вместе со студентами.

Но был все-таки портрет Брехта справа — очень удачно художник Борис Бланк нарисовал. И сам он похож очень на Брехта — прямо как будто они близнецы с Брехтом. Потом, когда портрет стал старым, он пытался несколько раз переписать его, но все время выходило плохо. И мы все время сохраняли этот портрет: его зашивали, штопали, подкрашивали. И так он жил все 30 лет. Все новые, которые Бланк пытался делать, не получались — судьба.

* * *

Я занимался очень много пластикой, ритмом, а студентам казалось, что это идет в ущерб психологической школе Станиславского. К сожалению, система Станиславского в школьных программах очень сужалась, он сам был гораздо шире, и сведение системы только к психологической школе очень обедняет ремесло, снижает уровень мастерства.

Открывая для себя драматургию Брехта, я искал и новые приемы работы со студентами — я поставил дипломный спектакль на третьем курсе, чтоб они могли еще целый год встречаться со зрителем и играть. И они фактически весь этот год учились разговаривать с публикой. Потому что Брехт без диалога со зрителем, по-моему, невозможен. Это, в общем, помогло во многом развитию всего театра, потому что тогда это были новые приемы для школы и для студентов.

Новая форма пластики, умение вести диалог со зрительным залом, умение выходить к зрителю… Полное отсутствие четвертой стены. Но тут ничего особенно нового. Теперь каждый по-своему понимает знаменитый брехтовский эффект отчуждения. О нем целые тома написаны. Когда ты как бы со стороны… Вне характера.

У Дидро в «Парадоксе об актере» в каком-то смысле та же идея, но только у Брехта она еще оснащена очень сильно политической окраской, позицией художника в обществе. «Парадокс об актере» сводится к двойственному, что ли, пребыванию, двойственным ощущениям актера, его раздвоенности на сцене. А у Брехта еще есть момент, когда ему очень важна позиция актера вне образа, как гражданина, его отношение к действительности, к миру. И он находит возможным, чтоб актер в это время как бы выходил из образа и оставлял его в стороне.

Господи, как только начнешь вспоминать, так сразу идет целая цепь ассоциаций. С книгой «Парадокс об актере» умер Борис Васильич Щукин — мой учитель. Когда сын утром вошел к нему, он лежал мертвый с открытой книгой Дидро. Еще мне в связи с этим вспомнилась книга, которую я читал молодым человеком: «Актриса» — братьев Гонкур. Там есть очень хорошее наблюдение: когда она стоит перед умершим близким, любимым ею человеком, она испытывает глубокое горе, и в то же время она ловит себя на страшной мысли: «Запоминай, вот как на сцене надо играть такие вещи». Это очень интересное наблюдение. Я начинал учиться на актера и потом сам часто ловил себя на подобном же.

Работая со студентами, я всегда много показывал, всегда искал выразительность мизансценическую. И разрабатывал точно рисунок: и психологический, и внешний. Очень следил за выразительностью тела. И все время учил их не бояться идти от внешнего к внутреннему. И часто верная мизансцена им потом давала верную внутреннюю жизнь. Хотя, конечно, тенденция у них была сделать наоборот: идти от внутреннего к внешнему? Это главная заповедь школы: почувствовать, ощутить внутри жизнь человеческого духа. Но и я считаю, что главное — это жизнь человеческого духа, только надо найти форму театральную, чтоб эта жизнь человеческого духа могла свободно проявляться и иметь безукоризненную форму выражения. А иначе это актера превращает в дилетанта. Он не может выразить свои чувства, у него не хватает средств: ни дикции, ни голоса, ни пластики, ни ощущения себя в пространстве. Я считаю, что и сейчас очень плохо учат актера понимать замысел режиссера. Все основные конфликты между актером и режиссером происходят оттого, что актера мало интересует весь замысел. Но и режиссер обязан сделать общую экспликацию своего замысла. И мы знаем блестящие экспликации Мейерхольда, Станиславского, Вахтангова.

Может, я дохожу до парадокса, но я считаю, что любой знаменитый спектакль в истории театра можно очень точно описать, как он сделан, как решен: светово, сценографически, пластически. Я могу вам рассказать какие-то спектакли, которые произвели на меня сильное впечатление. Я помню все мизансцены, я помню трактовку ролей, пластику того же Оливье в «Отелло». Так же как мы все помним пластику Чаплина, его тросточку, котелок, походку.

Были конкурсы Чаплина, где сам Чаплин занял восьмое место.

То есть я люблю такой театр. И поэтому я и дохожу, что ли, до предела, когда говорю, что я не вижу особенной разницы в работе балетмейстера и в работе режиссера. Только хореографа хорошего слушают, а драматические артисты без конца дискуссии ведут с режиссером. Это, что ли, модно, — не понимаю. Они беспрекословно отдают себя в руки в телевидении, на радио, в кинематографе. Но вот где они могут, наконец, отвести душу, спорить, дискуссировать, все время говорить о коллективном творчестве и так далее — это в театре. Значит, берут реванш. Это как в замечательном фильме «Репетиция оркестра» Феллини, все время идет борьба между дирижером и оркестром. Оркестр все время провоцирует дирижера, испытывает его крепость, а дирижер ищет и старается поставить на место оркестр, испытывая уровень оркестра. Это такой взаимный экзамен друг друга. Так и происходит при встрече актера и режиссера всегда — такой идет happening, игра. Но до определенного предела. Потому что кто-то должен взять палочку дирижера и начать дирижировать.

* * *

«Добрый человек..» имел резонанс огромный. И потянулись все. Приходили поэты, писатели. Мы же умудрились сыграть «Доброго человека…», несмотря на запрет кафедры, и в Доме кино, в Доме писателей, у физиков в Дубне. В Театре Вахтангова пять раз сыграли. Нам разрешили, потому что спектакль шел с таким успехом, к тому же мой однокашник и старый друг по училищу, даже еще по Второму МХАТу, Исай Спектор был коммерческий директор театра, практичный человек, а Театр Вахтангова в это время был на гастролях. И там сломали двери. А меня послали играть спектакль выездной, хотя в нем был и другой исполнитель. И я не видел, как прошли эти спектакли на Вахтанговской сцене. Я пришел на последний, по-моему. И только потом мне передали, что был Микоян и сказал фразу: «О! Это не учебный спектакль, это не студенческий спектакль. Это будет театр, и весьма своеобразный». Так что вот видите, член Политбюро разобрался.

* * *

В первый раз в жизни я очень точно сформулировал Управлению культуры свои тринадцать пунктов, что мне необходимо для того, чтобы был создан театр. Я понимал, что меня старый театр перемелет, обратит меня в фарш — ничего не останется. Я погрязну в дрязгах старой труппы. И я понимал, что все надо делать сначала, начинать с нуля. И поэтому я дал им эти пункты, и они долго размышляли, утвердить меня или не утвердить.

Я привел с собой студентов с этого курса… Даже двух доносчиков, которые писали про меня, что я разрушаю систему Станиславского. И не потому, что я такой благородный. Мне просто не хотелось снова вводить двух артистов и терять время. Студенты были весьма разные. Это не была идиллия, что репетируют в упоении педагог и хорошие студенты.

Как я ставил «Доброго человека…»? — Я буквально вколачивал костылем ритм, потому что я порвал себе связки на ноге, и не мог бегать показывать, и я с костылем работал. Было очень нелегко добиться понимания формы. Студенты чувствовали, что что-то не так, то есть их не так учили, как я с ними работал.

Получив разрешение взять «Доброго человека…» и десять человек с курса в театр, я понял, что мне нужно. Я снял весь старый репертуар, оставил только Пристли одну пьесу, потому что она более-менее делала сборы, хотя спектакль мне не нравился.

Мы не могли каждый день играть «Доброго человека…», хотя он делал аншлаги. И поэтому я сразу запустил две работы — сначала неудачную «Герой нашего времени», потом понял, что он мне не помогает, — и сразу запустил «Антимиры» и «Десять дней…».

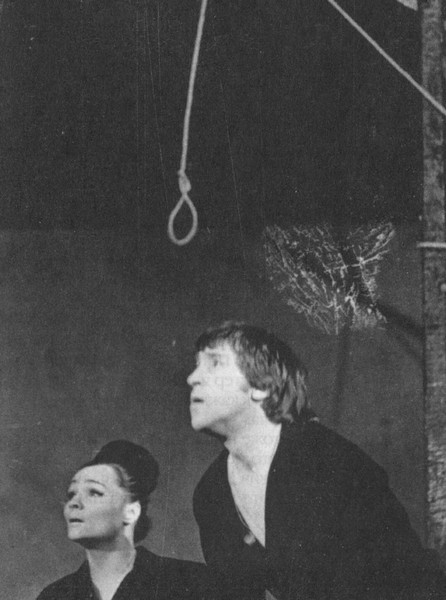

«Добрый человек из Сезуана» — спектакль, с которого начался театр на Таганке в 1964 г.

В. Золотухин в роли водоноса

Режиссерский показ. 1964

Боги — А. Граббе, С. Фарада, К. Желдин

Шен Те, Шуи Та — З. Славина, летчик Ян Сун — В. Высоцкий

Я тогда увлекался Андреем Вознесенским, его стихами и стал делать «Антимиры» как поэтический спектакль, который потом шел очень долго. И тогда меня порадовала публика Москвы. Во-первых, мне многие говорили, что не придет зритель на Таганку, — он пришел. Он пришел на «Доброго…», он пришел на «Павших…», он пришел на «Десять дней…», он пришел на «Антимиры». И таким образом я выиграл время. Советское начальство всегда дает год хотя бы… раз они назначили, они оставляли в покое на год. Просто у них были такие ритмы жизни, что пару лет пусть работает, а там посмотрим. А я как-то быстро обернулся очень. В год я миновал пороги и получил репертуар: «Добрый…», «Десять дней…», «Антимиры», после длительной борьбы «Павшие…» остались в репертуаре — уже четыре спектакля, и на них я мог опереться. Правда, я не думал, что так быстро меня начнут прорабатывать. Уже «Десять дней…» начальство приняло так… хоть и революция, пятое-десятое, но с неудовольствием. Но они все-таки были отброшены успехом — вроде революционная тема и такой успех. Ну, и пресса… «Правда» пожурила, но, в общем, одобрила. А уж потом-то они стали, ругая «Мастера», говорить: «Как мог человек, который поставил „Десять дней…“ — и так у меня все время было, — как мог этот человек, который поставил вот то-то, поставить это безобразие?» — «Дом…», предположим, или Маяковского и так далее.

P.S. Вот видишь, сын мой, папе те правители все-таки дали год на раскрутку, а царь Борис своих премьеров в один год раза четыре меняет!

Без даты.

Когда все было готово и можно было назначить премьеру, как-то так совпало, что день рождения Ленина, а следующий — день рождения Шекспира, наш день… И стал я провозглашать, что только благодаря XX съезду такой театр мог появиться. А до XX съезда — нет. А когда стали забывать XX съезд, то я очутился без спасательного круга и стал тонуть.

Но до конца не утонул. И я согласен с тем, как это объяснил Петр Леонидович Капица: «Я очень волновался за вашу судьбу, Юрий Петрович, — до тех пор, пока не понял, что вы — Кузькин. А когда я понял, что вы все-таки Кузькин в какой-то мере, то перестал волноваться».

У них была золотая свадьба, и была такая очень элитарная публика, ученые, академики, и все говорили, что-то такое торжественное — золотая свадьба, восседала Анна Алексеевна с Петром Леонидовичем, и я принес золотую афишу «Мастер и Маргарита» — там же по главам сделана афиша, и я к каждой главе дал комментарий про Петра Леонидовича.

Мне тоже нужно было какой-то спич произносить, и я сказал, что неудивительно, что я Кузькин, а вот что Петр Леонидович должен быть Кузькиным в этой стране, чтобы выжить, это удивительно. Анна Алексеевна очень обиделась:

— Как вы можете, Юрий Петрович, называть Петра Леонидовича Кузькиным?

И вдруг Петр Леонидович встал и говорит:

— Молчи, крысик. (Он всегда ее так называл.) Да, Юрий Петрович, вы правы, я тоже Кузькин.

Анна Алексеевна Капица с внуком, справа Л. Делюсин

P.S. Кузькин — герой прекрасной повести Б. Можаева, что-то вроде Швейка на русский манер.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Доброго ранку, Полтаво!

Доброго ранку, Полтаво! После своего доклада на научной конференции, посвящённой двухсотлетию со дня рождения И. Котляревского, я, как и большинство приглашённых на это празднество, провёл ещё неделю в Полтаве, и это была чудесная неделя. Было много интересных встреч и со

Не сказав доброго слова

Не сказав доброго слова Когда вечером я сидел в комнате Рут, я все еще был угнетен.Она воспринимала происшедшее менее трагично.– Все это неплохо, пусть они друг друга поубивают, лишь бы нас оставили в покое. Но я опасаюсь, что станет еще хуже. Конца еще не видно.– Нет, Рут,

Булат Окуджава Божественная суббота, или Стихи о том, каково нам было, когда нам не было, куда торопиться

Булат Окуджава Божественная суббота, или Стихи о том, каково нам было, когда нам не было, куда торопиться Зиновию Гердту Божественной субботы хлебнули мы глоток, от празднеств и работы закрылись на замок. Ни суетная дама, ни улиц мельтешня нас не коснутся, Зяма, до

А если бы не было Сталина, то и фильма о Грузии не было бы?

А если бы не было Сталина, то и фильма о Грузии не было бы? Народный художник СССР, президент Академии художеств А.М. Герасимов стал художественным летописцем И.В. Сталина. Еще в 1938 году получила известность его картина «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле». В 1949 году его

Абрам Соломонович Вигдоров. «Военнопленным по закону не положено»

Абрам Соломонович Вигдоров. «Военнопленным по закону не положено» 1Абрам Соломонович Вигдоров родился 14 мая 1923 г. в Ростове. Уже 3 июля 1941 г., будучи 18-летним первокурсником Ленинградского технологического института, он вступил добровольцем в Красную Армию (ополчение).

Глава I Трудолюбивые пчелки из улья доброго папы Буше

Глава I Трудолюбивые пчелки из улья доброго папы Буше Архипенко Александр (1887–1964) Барнс Альфред (1872–1951) Бенатов Леонардо (Буниатян Левон) (1899–1972) Буше Альфред (1850–1934) Васильева Мария (1884–1957) Видгоф Давид (1867–1933) Воловик Лазарь (1902–1977) Грановский Самюэль (Хаим)

Сдаваться не положено!

Сдаваться не положено! Под Новый год я совершил оплошность, виной которой было убийственное однообразие пищи. Кто-то из моих соседей по «бараку обреченных», как я его называл, предложил мне выпить. В обычных условиях я не чувствовал никакой потребности в этом, но тут вдруг

Что позволено Юпитеру, то не положено быку

Что позволено Юпитеру, то не положено быку Здание яковлевского конструкторского бюро было поистине украшением Ленинградского проспекта столицы. Строгий фасад – светлого кирпича стена с большими окнами – был окружен невысоким решетчатым забором, за которым

Глава первая О том, что было в детстве Дали, а чего не было

Глава первая О том, что было в детстве Дали, а чего не было Сидел на кухне и ел горячие сырники со сметаной. Сметана была холодной — принес с мороза. Поливал ею горячие сырники и видел висящую на холодильнике репродукцию «Осеннего каннибальства» Сальвадора Дали.Жена моя,

«Как вам сказать — как положено или по-честному?»

«Как вам сказать — как положено или по-честному?» Прежде чем улететь в Москву, я решил Путина кое о чем расспросить...— Владимир Владимирович, почему в Омске вы так много времени уделили встречам с простыми людьми? Нужны ли Президенту России такие встречи? И что они вам

НЕЛЬСОН И ПОЛИТИКА ДОБРОГО СОСЕДА

НЕЛЬСОН И ПОЛИТИКА ДОБРОГО СОСЕДА Латинская Америка традиционно считалась регионом, отношения с которым для Соединенных Штатов были менее важными, чем отношения с Европой, Дальним Востоком и даже с Ближним Востоком. Действительно, за годы, прошедшие с момента

Глава 9 «Знакома ли вам радость доброго поступка?..»

Глава 9 «Знакома ли вам радость доброго поступка?..» Хозяйка: …тебе трудно, сынок? Медведь: …Да, хозяйка! Быть настоящим человеком — очень нелегко. Е. Шварц. «Обыкновенное чудо» Как-то у Пантелеева спросили: есть ли в его творчестве тема, которой он сохраняет верность,

ГЛАВА ВТОРАЯ ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО

ГЛАВА ВТОРАЯ ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО И так, весной 1963 года я отдыхал в родном селе. Гулял по полям и лесам, помогал сестре на огороде: таскал на носилках навоз, копал гряды, сажал огурцы, морковь, свеклу, поливал… Работы в сельском хозяйстве невпроворот. Хоть и

Не Положено (МС) — 1987

Не Положено (МС) — 1987 1. Мы По Колено…2. Только Дождь Вселенский3. Стаи Летят4. Декорации5. Особый Резон6. Берегись7. Я Оставляю Еще Пол-королевства8. На Черный День…9. Печаль Моя Светла10. Медведь Выходит11. Деклассированным Элементам-112. Деклассированным Элементам-2total time:

Не Положено (LP) — 1992 (Тау-Продукт)

Не Положено (LP) — 1992 (Тау-Продукт) side one:1. Мы По Колено (1’49)2. Только Дождь Вселенский (0’53)3. Под Руки В Степь (Стаи Летят) (2’08)4. Фальшивый Крест (Декорации) (1’12)5. Деклассированные Элементы (3’12)6. Особый Резон (2’29)7. Неволя Руками (Reggae) (1’50)8. На Черный День (2’23)9. Берегись