III. Фрагменты

III. Фрагменты

Пятистопный ямб

Я не знал Бродского до его высылки из Советского Союза в 1972 году. Наша первая встреча состоялась шесть лет спустя и чуть ли не кончилась катастрофой.

Был март 1978 года. Бродский приехал в Швецию, чтобы выступить на славянских отделениях Стокгольмского и Упсальского университетов. Инициатива принадлежала Аннике Бекстрем, которая переводила стихи Бродского на шведский. Я не знал его лично, но, разумеется, знал, кто он такой, хотя с его поэзией был плохо знаком. Однако в качестве редактора номера журнала «Lyrikv?nnen» («Друг поэзии»), посвященного русской поэзии, я еще в 1972 году напечатал его «Большую элегию Джону Донну» в переводе замечательного шведского поэта Вернера Аспенстрема и его дочери Анны (которая училась у меня русскому языку). Знал я о нем также, что он человек резкий и трудный; по крайней мере, такие ходили слухи.

Первое выступление имело место в Упсале. Стояли мы несколько человек и разговаривали с Бродским — не помню, о чем и по какому-то поводу я внес свою лепту в беседу о связи между лирикой Цветаевой и одой восемнадцатого века. Повернувшись ко мне, Бродский устремил взгляд прямо мне в переносицу и обронил: «Ага!..» Я сразу уловил смысл, скрытый за этим междометием: «Еще один западный славист, который воображает, что что-то понимает».

Вечер Бродского в Упсале должен был завершиться выступлением моей жены со стихами, положенными на музыку. Когда Бродский узнал, что Елена будет петь стихи, он ей объяснил, что ненавидит, когда поют стихи, и что однажды он разбил голову человеку, который пел его стихи, его собственной гитарой.

Иными словами, ситуация была не идеальной. Елене было не по себе, она волновалась. Закончив чтение, Бродский сошел с эстрады и сел за стол, уступив ей место для выступления. Вначале он больше интересовался блондинкой, составившей ему компанию, чем музыкой, но после «Зимней ночи» Пастернака посмотрел на Елену и поднял большой палец. Когда она закончила выступление, он взбежал на эстраду и попросил ее сыграть «Таганку». Потом они спели несколько песен вместе, в том числе «Этап на север». Дуэт был из ряда вон выходящий. Бродский потел и пел, если память мне не изменяет, держа бокал коньяка в руке, с тем же напором, с каким читал стихи, — но пел он довольно плохо, лишний раз подтвердив этим, что музыкальность и чувство языка обитают в разных полушариях мозга[23]. Лед тронулся, гитара Елены осталась в целости, и, перед тем как распрощаться, Бродский записал свой адрес и телефон на багажной бирке: J. В. (212) 9290481. 44-Morton St. New York, N. Y. 10014, USA. «Позвоните, если будете в Нью-Йорке».

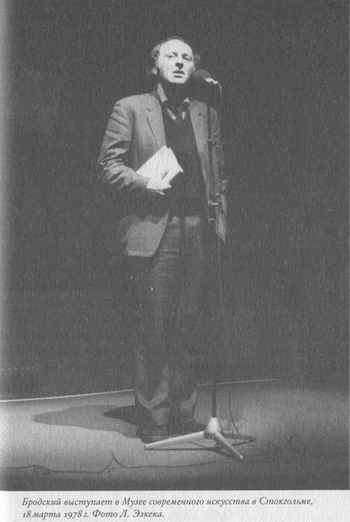

[Фото 26. Бродский выступает в Музее современного искусства в Стокгольме, 18 марта 1978 г. Фото Л. Эзкека.]

Через два дня после этого Бродский должен был выступать с чтением стихов в Стокгольме. Сборник под названием «Остановка в пустыне» уже был издан по-шведски в 1976 году, но Бродский хотел читать новые стихи или, по крайней мере, стихи, которые прежде не были переведены на шведский, — как я узнал потом, он вообще не любил выступать со старыми вещами. Некоторых славистов попросили перевести несколько текстов для этого выступления. Сам я взялся за стихотворение «Одиссей Телемаку».

Вечер проходил в кинотеатре Музея современного искусства 18 марта. Среди прочих выступающих были шведские поэты Томас Транстремер, Вернер Аспенстрем и Ёран Сонневи. Стихотворение «Одиссей Телемаку» написано пятистопным ямбом, но оно не рифмовано, что облегчило работу, учитывая короткий срок, который был в моем распоряжении. После моего чтения Бродский реагировал таким же образом, как двумя днями раньше в Упсале, — подняв большой палец. Сохранение формальной структуры стихотворения было для меня естественно, тем более что в данном случае это было нетрудно. Я тогда еще не знал, что для Бродского верность форме была чуть ли не религией. Таким образом, его положительная реакция была обусловлена не семантическими качествами перевода, о которых он не мог судить, а тем, что я сохранил размер — это он чутко уловил. После этих встреч в Стокгольме и Упсале мы долго не виделись. Я часто бывал в Нью-Йорке, но не хотел без серьезного повода беспокоить Бродского, истинный поэтический масштаб которого, к моему стыду, я еще не осознавал до конца. На тот момент я просто мало прочитал его стихов. Когда мы встретились в следующий раз, ситуация была другой. В середине 80-х годов мне пришлось углубиться в творчество Бродского, и я быстро убедился в том, что в нем русская поэзия имеет прямого и достойного наследника великих поэтов начала века. Существенно поднимая уровень ремесла, Бродский задал новый формальный и тематический уровень для современной русской поэзии.

Такова была моя профессиональная, литературоведческая оценка творчества Бродского, которое, наряду с поэзией, включало еще статьи и эссе, поразившие меня своим вневременным и бескомпромиссным утверждением примата поэтического слова. В личном плане я, можно сказать, чуть ли не расшибся о его стихи и прозу, так они потрясли меня. Доселе мой интерес к русской поэзии был, скорее всего, ретроспективным, направленным на ушедших из жизни мастеров, на поэтов прошлых эпох. И вот живой поэт, всего восемью годами меня старше, современник, обладающий потрясающей силы голосом… Мной овладело непреодолимое желание увидеться с ним вновь.

В марте 1986 года я прилетел в Нью-Йорк, чтобы сделать фильм для шведского телевидения о колонии евреев-эмигрантов из Советского Союза на Брайтон-бич. Адрес и номер телефона Бродского я взял с багажной бирки, которую он нам дал в Упсале. Я набрал 929-04-81, и он назначил мне встречу у себя дома на Мортон-стрит, 44 в Гринвич-Виллиидж. Я пришел раньше условленного времени и ждал его на улице. Через несколько минут я увидел, как человек в коричневом пальто и твидовой кепке пересекает улицу. Если Бродский меня сразу узнал, то я его — нет. Передо мной стоял мужчина, выглядевший намного старше своих лет, намного старше того тридцативосьмилетнего поэта, с которым я выступал восемь лет назад в Швеции.

Оказалось, что в декабре 1985 года у него был инфаркт и он перенес сложную операцию на сердце, шунтирование. Я провел у него пару часов. Он был слаб после больницы и разговаривал со мной полулежа. Обсуждали мы, в частности, разные политические системы. Помню, Бродский клонился к корпоративизму как возможной альтернативе — к чему я отнесся с недоверием, ссылаясь на шведский опыт слияния правительства с профсоюзами. А так я ничего не помню из нашего разговора, кроме одного. На столе лежал сигнальный экземпляр первого сборника эссе Бродского «Меньше единицы», который должен был выйти весной. Когда я собрался уходить, позвонил его издатель Роджер Страус. Узнав, что у Бродского сидит швед, он сообщил, что только что отправил один экземпляр в стокгольмское издательство, выпустившее в 1984 году сборник его стихов в переводе на шведский. Бродский спросил меня, не хочу ли я взяться за перевод: книга написана по-английски, но там много о русской литературе и требуется переводчик со специальными знаниями. Как ни хорош мой русский, но не он натолкнул его на мысль, что я гожусь для этой задачи, — справедлива была эта мысль или нет. Я убежден, что решило дело мое обращение с пятистопным ямбом во время выступления в Музее современного искусства в Стокгольме… Перевод вышел 22 октября 1987 года, в тот самый день, когда Шведская академия объявила о присуждении Нобелевский премии Иосифу Бродскому.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава 32. Фрагменты мозаики

Глава 32. Фрагменты мозаики – Приморский бульвар. Солнечно, тепло, хотя декабрь на дворе. Бульвар полон гуляющих. Появляется Есенин. Он навеселе. Прищуренно оглядывает публику и замечает двух молодых женщин, сидящих на скамейке. Он направляется к ним, по пути

159—162. ИСКУПЛЕНИЕ (Фрагменты)

159—162. ИСКУПЛЕНИЕ (Фрагменты) 1 Снежило. Сражены победою своею, Французские орлы впервые гнули шею. Он отступал — о, сон ужасный наяву! — Оставив позади пылавшую Москву. Снежило. Вся зима обрушилась лавиной. Равнина белая — за белою равниной. Давно ли армия, теперь — толпа

242. ЮНАЯ ПАРКА (Фрагменты)

242. ЮНАЯ ПАРКА (Фрагменты) Пускай преследует его мой нежный запах, О смерть, вбери в себя прислужницу царя: Разочаруй меня, унылая заря, Я так устала жить, я — образ обреченный. Послушай! Торопись… Весь год новорожденный Смятенья тайные предсказывает мне: Последний свой

Преждевременная автобиография (Фрагменты)[1]

Преждевременная автобиография (Фрагменты)[1] Автобиография поэта – это его стихи. Все остальное – лишь примечания к автобиографии. Поэт только тогда является поэтом, когда он весь как на ладони перед читателем со всеми своими чувствами, мыслями, поступками.Для того чтобы

Пути в зеркале Фрагменты

Пути в зеркале Фрагменты Главное — смотреть невинно. Словно ничего не происходит, что так и есть. Точь-в-точь девочка, намалёванная розовым мелком на очень старой стене, внезапно смытая дождём. А жажда — моя память о жажде: я внизу, на дне колодца, и,

Преждевременная автобиография (Фрагменты)

Преждевременная автобиография (Фрагменты) Автобиография поэта — это его стихи. Все остальное — лишь примечания к автобиографии. Поэт только тогда является поэтом, когда он весь как на ладони перед читателем со всеми своими чувствами, мыслями, поступками.Для того чтобы

Разные фрагменты

Разные фрагменты Когда Конфуций был в царстве Чу, некий рыбак предложил ему в дар рыбу. Конфуций отказался этот дар принять, и рыбак сказал: «День жаркий, а до рынка далеко, продать рыбу мне не удастся. Вот я и подумал, что лучше предложить рыбу вам, чем выбросить ее». Учитель

Фрагменты беловых записей

Фрагменты беловых записей Символ «прогрессивного человечества» — внутрипарламентской оппозиции, которую хочет возглавить Солженицын — это трояк,[80] носитель той миссии в борьбе с советской властью. Если этот трояк и не приведет к немедленному восстанию на всей

Как я был красным Фрагменты из книги.

Испытываю некоторое затруднение, ибо вынужден обращаться к аудитории, части которой имя автора публикации известно прекрасно и, следовательно, в пространных комментариях оно не нуждается, а части не говорит ровным счетом ничего, и, стало быть, ей ориентиры требуются.

Фрагменты истории

Фрагменты истории Недавние события в Южной Осетии, отделенной от ее основной северной половины горными отрогами Казбека, изменили политическую и экономическую историю мира, вернув России статус «великой державы». Он определяется теперь ее влиянием, а не

Фрагменты

Фрагменты Когда начались переговоры о постановке "Пер Гюнта", Станиславский настаивал, чтобы я съездил в Норвегию. Сказал ему: "Раньше сделаю эскиз, как я себе представляю, а уж потом, если хотите, съезжу". Целая группа артистов поехала на фиорды, а вернувшись, нашли мои

Фрагменты интервью Виктора Цоя

Фрагменты интервью Виктора Цоя «…Стихов я не пишу, только песни» Газета «Политехник» (Ленинград) 24.02.1984 г. Что главное, по-вашему, в музыке? В чем секрет ее популярности?Я думаю – актуальность. А в общем, песни должны быть хорошими.Мы знаем ваши стихи – и простые,