Инфарктика

Инфарктика

Хиромант и некрещеный человек М<ихаил> К<расильников> посулил мне беспечное существование до 55 лет.

И. Бродский, письмо Е. Рейну от 16.6.1961 г.

Закурив, Бродский всегда следовал одному и тому же ритуалу: он откусывал фильтр своего «Кента» или «Честерфилда» и отшвыривал его указательным пальцем — у себя дома прямо в камин, иногда попадая, иногда нет. Зачем он покупал сигареты с фильтром, не совсем ясно.

Несмотря на то что он прекрасно знал, как опасно для сердечника курение, он никогда не делал серьезных попыток бросить. Первый инфаркт случился у него в 1976 году, когда ему было всего тридцать шесть лет. Два года спустя ему сделали первую операцию на сердце (аортокоронарное шунтирование). Через год его опять госпитализировали в связи с сердечной недостаточностью, и в декабре 1985 года у него был второй инфаркт. Когда спустя две недели он прошел второе шунтирование, у него случился инфаркт прямо на операционном столе. В начале 90-х годов Бродский несколько раз ложился в больницу для обследования, у него был еще один инфаркт, и ему пришлось сделать баллонную ангиопластику. Эпиграфом для сборника эссе «Меньше единицы», который был на стадии завершения, когда у него случились инфаркты 1985 года, Бродский выбрал строку из стихотворения Милоша «Элегия Н. Н.» в собственном переводе: «…Сердце бьется тогда, когда надо бы разорваться». Но после пятого посещения региона, который он сам окрестил «Инфарктикой», он не вернулся. Когда его кардиолога попросили назвать главный фактор, вызвавший внезапную смерть в ночь на 28 января 1996 года, он ответил: курение.

Временами, после инфарктов и операций, он курил меньше или вообще бросал, но ненадолго. Без этого он не мог писать, утверждал он. Если по каким-то причинам он не получал свою дозу никотина, он становился чрезвычайно беспокойным и нервным. На групповой фотографии, где собраны почти две сотни нобелевских лауреатов (в связи с девяностолетием премии в 1991 году), Иосифа нет. Он был не в состоянии ждать, пока все соберутся, и вышел покурить.

Несомненно, курение усиливало ишемическую болезнь сердца и ускорило конец, но причины сердечной недостаточности у Бродского надо искать в наследственности (у его отца тоже было несколько инфарктов) и в психическом и физическом стрессе, которому он подвергался в Советском Союзе в связи с процессом и ссылкой. Мне он рассказывал, что у него и в молодые годы были проблемы с сердцем и что он никогда не мог долго бегать, играя в футбол. Кроме того, характерное для страдающих ишемической болезнью обызвествление артерий развивалось у него необычайно быстро.

Ишемическая болезнь вызывает тревогу и страх у больного и нарушает сон. После такой ночи с сердечным приступом, проведенной в одиноком гостиничном номере или в чужой квартире, Иосиф был иногда в такой плохой форме, что приходилось менять все планы. Он никогда не поднимал шума по поводу своей болезни; он скорее пытался говорить о ней поменьше. Но болезнь все время давала о себе знать. Однажды, в 1989-м или 1990 году, он взял меня с собой в один из своих любимых ресторанов в нью-йоркском Чайна-тауне. Он обожал китайскую еду, тщетно пытался убедить меня в прелести грилированных куриных ножек и ел, как всегда, больше, чем надо. После ланча он высадил меня у дверей своей квартиры и поехал поставить машину Хотя гараж находился всего в нескольких сотнях метров от дома, на Седьмой авеню, он вернулся только через полчаса, если не больше. Сердце забастовало, и ему пришлось глотать нитроглицерин, чтобы добраться домой, медленно и с частыми остановками.

В другой раз, позвонив ему в Рим, я расслышал в его голосе зловещую тревогу. Он жаловался на боли в груди. Он был один в номере. На мой вопрос, почему он не вызвал доктора, он ответил, что не доверяет итальянским врачам. Мы созванивались несколько раз за вечер, но, несмотря на боль, он не мог себя заставить связаться с врачом. В конце концов он сдался и разрешил себя обследовать. Потом осыпал врача комплиментами: врач оказался что надо, он был совершенно замечательный, и теперь Иосиф чувствовал себя лучше. Консультация смягчила его тревогу.

В терапевтическом эффекте доверительных бесед я сам убедился во время похода с Иосифом к врачу в Стокгольме летом 1988 года. Иосиф хотел услышать еще одно мнение о своей болезни, и мы пошли, по совету Ларса Юлленстена, члена Шведской академии и доктора медицинских наук, к Юхану Карнеллу, одному из лучших шведских кардиологов. Доктор Карнелл, крупный, с внушающими доверие манерами, сразу обезоружил Иосифа вопросом, курит ли он. Когда тот, ухмыльнувшись, ответил, что да, Карнелл сказал: «Я тоже» — набил и зажег свою трубку. Сам курильщик, он сразу унюхал своего собрата, а как опытный врач он знал, что твердить о вреде курения бесполезно. Это было психологически гениально: лед был разбит, и обследование проходило в самой непринужденной атмосфере. Иосиф был, объяснил мне Карнелл, когда на следующий день я вернулся за забытой авторучкой, в приличной форме, учитывая обстоятельства: возраст, вес, историю болезни, курение.

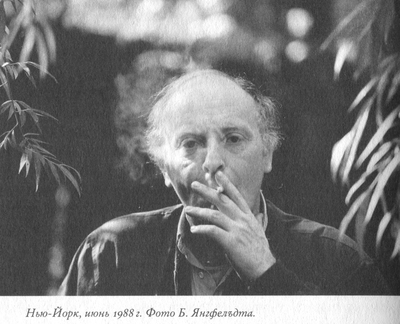

[Фото 46. Нью-Йорк, июнь 1988 г. Фото Б. Янгфельдта.]

В этом сравнительно стабильном состоянии Иосиф находился до конца 1993-го — начала 1994 года, когда у него опять возникли серьезные проблемы с сердцем и его опять госпитализировали. Летом 1994-го его самочувствие вновь стало получше, хоть он и жаловался, что множество лекарств, которые он принимал, «изменили его личность». Когда мы встретились в последний раз в Нью-Йорке весной 1995 года, он уже двигался с трудом. За короткое расстояние от китайского ресторана до машины боли в сердце заставляли его несколько раз останавливаться, чтобы перевести дух.

Поскольку третье шунтирование исключалось по медицинским причинам, оставался выбор — или пересадка сердца, или оставить все как есть. В любом случае было категорически необходимо бросить курить. А чтобы сделать трансплантацию, надо было подписать бумагу, что он знает о риске, связанном с такой операцией. Но на это ему было трудно решиться. «Говорят, что смертность — 11,3 процента, но для тех, кто попадет в этот процент, он все 100», — сказал мне Иосиф. А даже если и выживет — он боялся, что превратится в инвалида в коляске. «Ковбоями» называл он этих врачей-технарей, которые не понимают, что значит носить чужое сердце.

Время шло, а Иосиф все не мог решиться ни на трансплантацию, ни на то, чтобы бросить курить. Было что-то роковое в этой нерешительности, которая ведет к смерти, — что он прекрасно понимал, но в которой он парадоксальным образом видел и признак жизни. «У меня было три инфаркта, я сделал одну ангиопластику, — отмечает он в поздней записи (по-английски). — Очевидно, что я кончаюсь. Тем не менее меня постигает странная бездумность, как только начинаю обдумывать меры, которые должен предпринять, чтобы отодвинуть, если не избежать вообще (и я знаю разницу между отодвинуть и избежать) неизбежное. И эта бездумность есть, мне кажется, голос неизбежного. Она позволяет мне жить, существовать изо дня в день; эта бездумность могла бы даже приниматься, неправильно приниматься, за жизнь как таковую».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК