«ЕЩЕ МЕНЯ ЛЮБИТЕ ЗА ТО, ЧТО Я УМРУ…»[49]

«ЕЩЕ МЕНЯ ЛЮБИТЕ ЗА ТО, ЧТО Я УМРУ…»[49]

МАРИНА ЦВЕТАЕВА И ЕЛЕНА НАЗАРБЕКЯН

Мои родители познакомились с М. И. Цветаевой, по-видимому, в Голицыне, где отдыхали зимой 1940 года. Был там и я, но Марины Ивановны не помню. Свидетельством знакомства является письмо Цветаевой к Л. Веприцкой от 9 января 1940 года: «Еще был спор (но тут я спорила — внутри рта) — с тов. Санниковым, может ли быть поэма о синтетическом каучуке. Он утверждал, что — да и что таковую пишет, что всё — тема. („Мне кажется, каучук нужен не в поэмах, а в заводах“, — мысленно возразила я). В поэзии нуждаются только вещи, в которых никто не нуждается. Это — самое бедное место на всей земле. И это место — свято. (Мне очень трудно себе представить, что можно писать такую поэму — в полной чистоте сердца, от души и для души)».

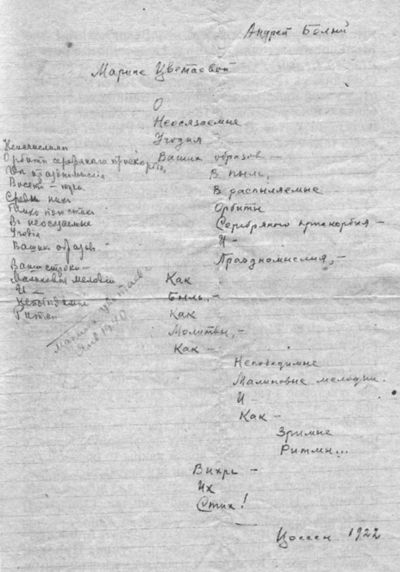

Сохранился тетрадный лист, на котором рукой Григория Санникова переписан неизвестный вариант стихотворения Андрея Белого, посвященного М. Цветаевой. Текст был извлечен из записной книжки отца, где находится в числе других шестнадцати стихотворений и двух стихотворных отрывков Андрея Белого.

Слева на том же листе уже рукой Марины Цветаевой воспроизведен известный вариант этого стихотворения, опубликованный в книге Андрея Белого «После разлуки» (Петербург — Берлин, «Эпоха», 1922. С. 123). Поскольку Цветаева писала его по памяти, в ее тексте есть небезынтересные особенности. В книге первое слово «неисчисляемы» (у Цветаевой «неисчислимы»), далее: в книге «повисли», а не «висят» и, наконец, в книге «молитвы», а не «строки».

Надо думать, что отец, переписав из своей записной книжки стихотворение Андрея Белого, показал его Марине Цветаевой при их встречах в Голицыне. Цветаева в ответ написала сбоку по памяти другой его вариант, который привела ранее в статье «Пленный дух». А моя мама сделала запись, свидетельствующую о том, что стихотворение написано самой Цветаевой: «Марина Цветаева, Янв. 1940»:

Неисчислимы / Орбиты серебряного /прискорбия, / Где праздномыслия / Висят — тучи. / Среди них / Тихо пою стих / В неосязаемые / Угодия / Ваших образов. / Ваши строки — / Малиновые мелодии / И — / Непобедимые / Ритмы.

О / Неосязаемые / Угодия / Ваших образов — / В пыль / В распыляемые / Орбиты / Серебряного / прискорбия — / И — / Праздномыслия, — / Как / Быль, — / Как/ Молитвы, — / Как — /Непобедимые / Малиновые мелодии / И — /Как — / Зримые / Ритмы… / Вихрь — / Их / Стих! Цоссен 1922

Существует еще один вариант этого стихотворения. Он опубликован в литературном ежемесячнике «Эпопея» (1922. № 2. С.11): «Марине Цветаевой. Не исчислю я / Орбиты серебряного прискорбия — / Где праздномыслия / Остолбенелые плоскогория / Взвисли. / Я / Среди них / Тихо пою стих — / В недоказуемые угодия /Ваших образов: — /Ваши молитвы — / Малиновые мелодии/И — / Непобедимые ритмы! Андрей Белый».

Тетрадный лист, на котором рукой Г. Санникова записан текст стихотворения Андрея Белого «Марине Цветаевой». Слева рукой М. Цветаевой записан известный вариант этого стихотворения

Близка к Цветаевой в последний год ее жизни оказалась моя мама Елена Аветовна Санникова (Назарбекян). Она родилась в 1891 году в Женеве в семье политэмигрантов. В Россию попала уже лет десяти и лишь тогда стала изучать русский, а родным ее языком надо считать либо французский, либо английский. Поразительно, что я очень мало знаю биографию мамы. Помню книжку с некрасивой, даже отталкивающей картинкой на обложке — перевод с французского Е. А. Санниковой. Я даже не удосужился ее перелистать. Книжка не сохранилась. Смутно помню, а может быть, мне только кажется теперь, что помню, разговор о каком-то художнике, который утонул, катаясь с мамой на лодке. Это был Н. Н. Сапунов. Вот как о том трагическом событии лета 1912 года вспоминает А. А. Мгебров в книге «Жизнь в театре» (М.-Л., 1932. Т. 11. С. 206), называя маму ее домашним именем: «Как раз через неделю снова собралась компания, чтобы идти в море: М. А. Кузмин, художницы Бебутова и Яковлева и красавица Бела Назарбек, о которой я упоминал выше; ею был увлечен Сапунов, так что в этот раз поехал и он. <…> Скоро, в ту же ночь, разыгралась страшная трагедия, которая темным ужасом легла на всю нашу дальнейшую жизнь в Териоках: далеко в море лодка каким-то образом перевернулась, и в то время, как все держались за нее, крича о помощи, Сапунов незаметно для других исчез и утонул… Никогда я не забуду лиц тех, кто спасся: они были жалкими и растерянными до ужаса…»

15 июня 1912 года Л. Д. Блок сообщала А. А. Блоку: «Сегодня ночью утонул в море Сапунов. Приехал вчера вечером с Кузминым и двумя художниками к нам. Они поехали кататься на лодке с „принцессой“, которой Сапунов увлекался». (Александр Блок. Письма к жене. М., 1978. С. 282)[50].

В книге «Искание новой сцены» (М., 1985. С.281) Борис Алперс пишет о моей маме, близкой подруге его сестры по консерватории: «Удивительно красивая, с тонкими чертами восточного лица, с большими, всегда немного недоумевающими глазами, непроизвольно изящная во всем своем облике, она как будто несла в себе от рождения изначальный душевный надлом. В ней проскальзывало что-то незащищенно-мечтательное или, вернее, отсутствующее, словно своими мыслями и чувствами она жила в какой-то другой сфере. <…>

Она покончила с собой через два месяца после того, как покончила с собой таким же образом Марина Цветаева в соседней Елабуге. Они заранее договорились об этом при своих встречах в чистопольской эвакуации». (Этот последний абзац в книге отсутствует: не пропустила цензура, и мне его предоставила Галина Георгиевна Алперс.)

Так от смерти Николая Сапунова к смерти Марины Цветаевой, можно сказать, протянулась вся взрослая жизнь моей мамы. Меньше двух месяцев она прожила после гибели Цветаевой и умерла почти так же, только крюка не было. Поэтому она привязала бечевку от посылки отца к вьюшке печи, а ноги подогнула. Инстинкт жизни был подавлен депрессией.

Когда депрессия длительная, то искать причину только лишь в событиях или словах, непосредственно предшествующих самоубийству, вряд ли оправданно. Трагическое мироощущение, которое сопутствовало Цветаевой всю ее жизнь, отмечают многие исследователи творчества поэта. Оно особенно обострилось и усилилось в последние годы ее жизни. Достаточно прочесть, что говорила сама Цветаева о невозможности писать в последнее время.

Вспоминая мою маму в Чистополе, Галина Георгиевна Алперс рассказывает, что мама очень боялась надвигающейся зимы, все время повторяла: «Как мы переживем зиму, детей нечем кормить, они замерзнут», «лучше детям, если я уйду, тогда о них будут заботиться». Очень тосковала по мужу: «Неужели я никогда его не увижу». Колебалась, ехать ли в Тифлис, где у нее жила мать. В отделе народного образования искала место преподавателя английского языка. После ее смерти это место предложили Г. Г. Алперс.

Ольга Дзюбинская в статье «Город сердца моего» («Чистопольские страницы», Казань, 1987. С. 171) вспоминает: «Как-то средь бела дня на улице Володарского мне повстречалась Санникова под руку с незнакомой женщиной. Бледная, с челкой поседевших, разлетающихся, будто только что вымытых волос, в сером беретике, в темно-синем костюме, незнакомка казалась рядом с Сан-никовой невысокой. Глаза — светло-светло-зеленые — смотрели куда-то мимо собеседника.

— Оля, а это Марина Ивановна Цветаева, — сказала мне Санникова. Я окаменела, зажалась, пролепетала что-то глупое: „Как, неужели, неужели?“ <…> Больше я не видела Марину Цветаеву, хоть она и приезжала в Чистополь из Елабуги…

А двадцать первого октября, в день ветреный и промозглый, мы хоронили на чистопольском кладбище Елену Аветовну Санникову… Нас было четверо — Борис Владимирович Алперс, его жена Галина Георгиевна, Анна Ивановна Мартынова, Виноградов-Ма-монт и я».

В статье «Прогулки» («Театр», 1988. № 10) Дзюбинская добавляет: «Из-за угла навстречу мне вышла Санникова, вид ее был ужасен: лапти вместо галош, суковатая палка, черное пальто, застегнутое на все пуговицы: лицо — белое, как бумага.

— Оля, вчера в Елабуге повесилась Марина Цветаева. — И пошла дальше».

О посещении Цветаевой Чистополя (она приезжала просить о своем переводе сюда из Елабуги) и о последней встрече с мамой свидетельствует Г. Г. Алперс: «Да, да, верно: хоть головою в Каму!» — горячо воскликнула Цветаева, ее так же горячо поддержала моя Санникова, и они, взявшись за руки, отделились от нас и ушли в боковую улицу. На другой день Цветаева, ничего не добившись от Асеева и Тренева, уехала в Елабугу, где ее ждал сын.

Через три дня после этого памятного вечера пришло известие, что «Цветаева повесилась в Елабуге, а еще через несколько дней покончила с собой Санникова»[51].

В сентябре 1990 года я был в Чистополе на открытии музея-квартиры Бориса Пастернака (к столетию поэта) в доме, где он жил в годы эвакуации (1941–1943). Хотелось найти могилу мамы и дом, в котором она жила. Когда отец приехал с фронта, перед тем как нам отплыть в Москву, он решился повести меня на кладбище. Смерть мамы от меня до того скрывали (брат сказал, что она уехала в Тифлис к бабушке). Так и считалось, что я по малости лет ничего не знаю, но внутренне я, конечно, понимал, что мамы нет. Я попытался свернуть с дороги, ведущей на кладбище, но отец этому воспротивился, и тогда я заплакал, заплакал и он. На кладбище я встал на колени и поцеловал камень на могиле (большой валун, который положил мой брат), оглянулся и смутился, что это видела какая-то женщина. Могила была невдалеке от часовенки и от входа на кладбище, и поэтому мне запомнилось ее расположение. В 1990 году я кладбище не узнал. Все заросло деревьями, а часовенка разрушилась. Могилы мне, конечно, найти не удалось. На этом участке было много новых захоронений. Это кладбище давно закрыто, и хоронят на новом, за городом, где мы постояли у могилы Анатолия Марченко.

Не нашел я и дома, где жила мама. Как раз в этом месте проложили новую улицу. Никто в сохранившихся соседних домах ничего мне сказать не мог.

В Елабуге, куда мы приплыли на катере из Чистополя, нас повезли прежде всего на кладбище, где показали семь предполагаемых мест захоронения Марины Ивановны Цветаевой, три из них ухоженные. Побывали мы и в ее домике.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Вы любите животных?

Вы любите животных? Две дрессировщицы собак хвастаются: — Моя Джильда читает газеты! — Знаю. Мне про это говорил мой Шарик. (Из тетрадки в клеточку. Май 1962 года) Вернувшись в Москву после гастрольной поездки в Японию, я узнал, что меня разыскивают с «Мосфильма» из группы

«ЕЩЕ МЕНЯ ЛЮБИТЕ ЗА ТО, ЧТО Я УМРУ…»[49]

«ЕЩЕ МЕНЯ ЛЮБИТЕ ЗА ТО, ЧТО Я УМРУ…»[49] МАРИНА ЦВЕТАЕВА И ЕЛЕНА НАЗАРБЕКЯНМои родители познакомились с М. И. Цветаевой, по-видимому, в Голицыне, где отдыхали зимой 1940 года. Был там и я, но Марины Ивановны не помню. Свидетельством знакомства является письмо Цветаевой к

«ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?»

«ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?» Ничего не просить и ни от чего не отказываться. Мне предложили вернуться в тот же отдел, откуда я уезжал в командировку в 1971 году, в качестве заместителя начальника. Предложение было принято, однако работа в отделе не приносила ни радости, ни

Любите ли вы рыбу?

Любите ли вы рыбу? 1Довлатова я знал хорошо. То есть сперва не очень, но ведь наше знакомство продолжалось и после его смерти. С мертвым я, пожалуй, сдружился ближе, чем с живым. Никаких некротических явлений, просто — возраст. Он умер в 48, а мне сейчас, когда я это пишу, 45.

«Любите ли вы разведку?»

«Любите ли вы разведку?» — Не понял, Стрельбицкий? — полковник удивленно глянул из под очков. — Вы не хотите в разведку?— Не хочу… Я уже служил в разведке.Полковник хмыкнул и принялся перечитывать рапортСтрельбицкого, который лежал перед ним на столе.— Вот чудак. Это же

Я умру

Я умру О том, что я умру, я узнал в возрасте девяти лет на хуторе Северо-Восточном (Ставропольский край), куда мы бежали от немцев.Мне об этом сказала моя бабушка Евгения Петровна.Бабушка вообще имела привычку говорить неприятное и пророчить наихудшие варианты. Я однажды

Каких вы любите поэтов?

Каких вы любите поэтов? Поэты любят писать о поэтах. В прошлом году я наугад раскрыла книгу Владислава Ходасевича, прочла: “Блок был поэтом всегда, каждую минуту своей жизни”, – и подумала об Иосифе. Подумала об Иосифе, а потом подумала о Борхесе – впервые в жизни

Я умру

Я умру О том, что я умру, я узнал там же, на хуторе.Мне об этом сказала моя бабушка Евгения Петровна.Бабушка вообще имела привычку говорить неприятное и пророчить наихудшие варианты. Я однажды нашел где-то ведро с зеленой масляной краской, опустил в него обе руки и получил

«ЛЮБИТЕ НАУКУ И ПРАВДУ»

«ЛЮБИТЕ НАУКУ И ПРАВДУ» — Хоть и хоронили вы меня заживо, а я живой! И еще долго поживу, посмотрите!.. Примета есть такая: кого раньше времени отпели, тому, брат, долгая жизнь, — говорил Заболотный.И казалось, и впрямь годы не властны над «старым чумагоиом». Вечно он куда-то

Любите ли вы Брамса?

Любите ли вы Брамса? Несмотря на то что Фурцева родилась в провинциальном городке в простой семье, она обладала безусловной внутренней культурой. Давид Федорович Ойстрах, будучи у нас дома, в дружеском разговоре с Кухарским говорил о Фурцевой как о поразительном

Любите ли вы свою жену?

Любите ли вы свою жену? Тест, дающий безошибочный ответВ связи с возросшим за последнее время значением всякого рода тестов и анкет на душу населения автор решил не отставать от моды и тоже предложить свой тест-анкету для тех, кто сомневается…Итак! Зайдите в укромный

«Я УМРУ, И МЕНЯ НЕ БУДЕТ»

«Я УМРУ, И МЕНЯ НЕ БУДЕТ» От какой-то болезни умерла Леля Коновалова, дочка гимназического священника. Это была девочка значительно старше, во-вторых, она уверяла, что дети заводятся в животе, и это сообщение не нравилось моей маме… Я плохо помню ее: немного неряшливая,

Любите Родину

Любите Родину Накануне Нового Года повелительно скажем: любите Родину! Скажем словами великого Гоголя. Они были произнесены ровно сто лет тому назад. Не устарела мысль Гоголя. Не устарел его полнозвучный язык. Народ чтит Гоголя, и нет такого угла в русских просторах, где

Любите при всегда

Любите при всегда Обстановка на планете была нестабильная. В разных точках карты мира литераторы нервничали. И было от чего.«К Пайту направилась Би Герин. Ее грудь, блестящая от пота, лежала в жесткой алой скорлупе, как два засахаренных боба в горячем металлическом

Висим на люстре («Любите при свечах»)

Висим на люстре («Любите при свечах») Дубовцева: «Просто сказать, что я — из поколения, боготворившего Андрея, — ничего не сказать. В студенческие годы мы раздирали на части журнал „Юность“, когда там появлялись его стихи… Сейчас молодые люди даже представить себе не

Любите ли вы театр? Илья Баскин

Любите ли вы театр? Илья Баскин Помните замечательный монолог Дорониной из старого фильма?… «Любите ли вы театр, как люблю его я?» Если вас спросить, вы, скорее всего, ответите: «Театр? Конечно, люблю!» И теперь сами спросите себя: «А когда я был последний раз в театре?»