Глава двадцатая НЕ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЮТ ЖИВЫЕ

Глава двадцатая

НЕ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЮТ ЖИВЫЕ

Их была целая свора: мансфельдский граф и добрый десяток дворян, которые вроде Апеля фон Эбелебена хотели выместить на Мюнцере свою ярость за сожженные замки и поместья. Эрнст обещал князьям во что бы то ни стало добиться отречения Мюнцера. Главарь бунтовщиков должен покаяться.

Они были очень нетерпеливы. Им казалось, что палач орудует недостаточно круто. Больше всего Эрнста и его приспешников выводили из себя речи Мюнцера. Он с дьявольским упорством и ожесточением продолжал настаивать на собственной правоте. Поразительная наглость! И в руках у Эрнста он не побоялся повторить: взяв приступом Хельдрунген, восставшие судили бы Эрнста всей общиной и отрубили бы ему голову. Он не проявлял ни малейшей охоты к отречению. Бессилие палачей становилось очевидным.

Его снова пытались убеждать. Он должен подумать о других. Ведь он видел, во что превратилось сражение под Франкенхаузеном, — в сплошную резню. В его власти прекратить ужасающее смертоубийство. Он напишет мюльхаузенцам письмо с призывом не продолжать борьбы и положиться на милость князей. Он может добавить несколько строк о жене и сыне. Разве его совсем не тревожит их судьба? Что будет она делать, беременная, ослабевшая, да еще с годовалым младенцем на руках, когда город отдадут на поток и разграбление?

Почему его так старательно уговаривают? Не потому ли, что их страшат грозные пушки Мюльхаузена?

Ему охотно шли навстречу. Если он не хочет составлять письма, то пусть подпишет уже заготовленный текст. Христоф Лауэн, писец трибунала, не торопясь, с расстановкой читает «Прощальное письмо Томаса Мюнцера христианской общине и магистрату Мюльхаузена». Ну и хитер же этот прохвост! Он, вероятно, с великим тщанием вникал в черновики Томаса, захваченные в сумке: кое-какие места звучали почти по-мюнцеровски.

Мюнцер, видите ли, расставаясь навсегда с дорогими братьями, целиком подчиняется воле всевышнего. Смертью должен он искупить злоупотребление темного народа, движимого лишь своекорыстием, которое и губит божью правду. Он, Мюнцер, в сердце своем испытывает удовлетворение, что господь распорядился именно так. Поэтому пусть его смерть не возмущает мюльхаузенцев. Он по-дружески просит их оставить его жене все имущество, книги и одежду и не чинить ей зла.

Это только начало. Главное — в другом. Мюнцер обеспокоен, чтобы его дорогие братья не потерпели такого страшного поражения, как крестьяне. Он объясняет причину разгрома: восставшие больше искали корысти, чем правды. Он увещевает мюльхаузенцев трезво все взвесить и не стать виновниками собственных бед. Великая бойня под Франкенхаузеном унесла более четырех тысяч жизней. Не питайте к кому-либо вражды и не ожесточайте дольше власти. А пуще всего берегитесь кровопролития!

Не все мюльхаузенцы бунтовщики. Большая часть горожан не поддерживала мятеж и препятствовала ему. Но чтобы и их не постигла судьба несчастных крестьян, надо совершенно отказаться от всяких бунтарских выступлений и молить князей о милости. Этим письмом он хочет снять с души своей тяжесть и увещевает братьев прекратить восстание, дабы не лилась больше кровь невинных.

Лауэн кончает чтение. Томас задыхается от ярости. Недаром он всегда говорил, что нет такой подлой проделки, перед которой остановились бы тираны! Им мало, что они через несколько дней бросят его на плаху, они хотят представить его отступником и трусом. Смотрите, мол, чего стоит ваш новоявленный пророк: ему еще только начали считать ребра, как он тут же грохнулся на колени, стал каяться и, того хуже, взял на себя постыдную роль изменника-миротворца, побуждающего людей вымаливать у правителей пощаду!

Неужели какие-нибудь простаки попадутся на эту уловку? Неужели поверят фальшивке? Разве так уж трудно разобрать, что письмо написано не его почерком, а подпись, если она есть, поддельна?

Все заранее обдумано. Никто не будет подделывать мюнцеровых каракулей. Зачем? Есть куда более простой выход. В послании предусмотрена фраза, где Мюнцер сообщает возлюбленным братьям фамилию человека, который по его просьбе и под его диктовку пишет прощальное письмо — Христоф Лауэн собственной персоной. Тут нет ничего неправдоподобного. Пленник много часов подряд находился в руках палачей и, разумеется, не может владеть пером. А что касается содержания, то ведь это так понятно: узник в смертельной тоске, сломленный и телом и духом, осознав тщету своих замыслов, призывает прекратить бессмысленную борьбу.

Пусть Мюнцер хоть лопнет от бессильного гнева. Задуманное будет исполнено.

Но это еще не все. Положение в стране остается серьезным, и князья не хотят ждать, пока палачам, наконец, удастся принудить Мюнцера к отречению. Время не терпит. Крайне необходимо, чтобы именно сейчас главарь бунтарей покаялся и объявил свое учение ложным. Мюнцер упорствует? Если Мюнцер не хочет принести отречение, обойдутся и без него. Документ уже подготовлен.

В присутствии большой группы дворян тот же Христоф Лауэн будто бы записал «добровольное отречение» Мюнцера. Да, благородные дворяне, многих из которых Томас никогда и в глаза не видел, своим честным именем подтверждают, что они были свидетелями, как Мюнцер по собственной воле, без всякого принуждения отрекся от своих взглядов. Он признал, что проповедовал ложь, когда говорил о необходимости не покоряться властям. Он подбил людей на дерзкий мятеж. За все это он просит прощения, ибо власть от бога, и человек обязан ей покорностью. Он отрекается также от своих ошибочных суждений о святых дарах, хочет вернуться в лоно церкви и умереть добрым католиком. Отрекается, отрекается, отрекается…

Зря он думает, что без его подписи документ станет сомнительным. Кто сможет заглянуть в подлинник? Да и что вообще значит подпись в век печатных станков? Пройдет несколько дней, и сотнями листовок «Отречение Томаса Мюнцера» разнесется по Германии. Десяток благородных фамилий, сотни оттисков. Из уст в уста будет передаваться новость: плененный Альштедтец отрекся!

На что он, собственно, рассчитывает? Зачем, напрягая последние силы, продолжает неравную, безнадежную борьбу? Ведь все равно его ославят, как отступника, и типографы разных городов, поощряемые властями, будут печатать «Отречение Мюнцера». Своим упрямством он только злит палачей.

Иногда узник может утешать себя мыслью, что его твердость перед лицом трибунала, его мужество и верность товарищам останутся хотя бы в судебных протоколах. Мюнцер не обманывал себя. История с «Прощальным письмом» и «Отречением» была достаточно убедительной. Враги намерены оболгать его и унизить. Он понял это на первых допросах. Никто не заботился о том, чтобы точно записывать его слова. Писец брался за перо, только когда ему велели, и писал не ответы Мюнцера, а их краткое и превратное изложение, сделанное кем-нибудь из присутствующих. Он часто молчал, тогда за него говорил Эрнст Мансфельдский или же Христоф Лауэн, порывшись в бумагах, сам находил нужный ответ.

Они знали о нем многое. Их интересовало все: не только последние события — далекое прошлое, годы учения, жизнь в Ашерслебене и Галле, старые, почти забытые знакомства. Сведения были отрывочны, но иногда они удивляли Мюнцера своей точностью. Похоже, что соглядатаев было больше, чем он предполагал.

Он часто оказывался в трудном положении, когда вдруг обнаруживал, что вещи, известные узкому кругу людей, перестали быть тайной. Горько убеждаться, что товарищи, которые должны были быть далеко, тоже попали в лапы врагов, и многим из них пытки развязали язык. После франкенхаузенской битвы и повсеместных облав число пленных росло с невиданной быстротой. Расправа была скорой, но все же писцам хватало работы: допрос по трафарету, главное — имена соучастников. Краткие протоколы, но их целые кучи.

Это была жестокая и циничная игра. Эрнст Мансфельдский и Христоф Лауэн с нескрываемым удовольствием издевались над пленником. Он упрямо не хочет назвать ни одного из членов «Союза избранных»? Они плюют на его молчание. Им прекрасно известно, кто входил в союз, кто были зачинщики, кто хранил у себя списки. Бартель Крумп, Петер Вармут, Бальтазар Штубенер и десятки других. Они не поленятся перечислить их в сводке дознаний. Пусть любой грамотей прочтет, как легко Томас Мюнцер выдавал своих единомышленников, — даже не под пытками, а просто из страха за собственную шкуру. Им, разумеется, известно, что Цейс не был в союзе, но они упомянут и его: Мюнцер, мол, не преминул отблагодарить шоссера за долгое покровительство. Они уж постараются: альштедтцам и мюльхаузенцам будет чем вспомнить своего любимого проповедника.

Он ничего не желает сказать о заговорщиках, оставленных в Цвиккау? Но и это ему не поможет. Им донесли, что у него была мелкая ссора с братьями Гербхард. Да, они слывут благонамеренными и не лезут ни на какие тайные сходки. Тем лучше, теперь пропечатают на всю страну, что Томас Мюнцер назвал их своими соучастниками. Вот он какой: и перед казнью сводит личные счеты и клевещет на недругов! Он может быть уверен, что я братья Гербхард и другие, кого они включат в его показания, не будут питать к нему добрых чувств и, оправдываясь, выложат побольше, чем знают.

Напрасно он мотает головой и не хочет вспомнить о своей связи с Эколампадием и Гугвальдом. Они направили его к крестьянам Клеттгау или он пошел по собственной воле? Он молчит? Ну, тем все равно будет приятно прочесть в «Признаниях Мюнцера», что они послали его к бунтовщикам.

Упрямо и надоедливо твердит он, что, возвратившись из Южной Германии, не переписывался с базельскими еретиками. Но ведь доподлинно известно, что это не так. Где спрятаны письма?

Их существование он вообще отрицает? Но они, слава богу, знают, как записать его ответ: письма Эколампадия и Гугвальда хранятся в мешке у его жены. Да, именно так. Пусть-ка любимый муженек, облегчая свою участь признанием, впутает ее в это дело и сам даст повод как следует потрясти злодейку, когда ее сцапают в Мюльхаузене!

Дрожащими руками вскрывал доктор Мартин новое письмо. Его извещали о разгроме восставших под Франкенхаузеном и о поимке Мюнцера. Он рухнул на колени, горячо и долго молился. Его обуяла неуемная, бурная радость. Наконец-то всевышний произнес свой приговор!

Словно в лихорадке, схватился он за перо. Он назвал свое новое сочинение «Ужасная история и приговор господен над Томасом Мюнцером». Господь осудил все, что делал Мюнцер, этот кровожадный пророк, сеющий повсюду смерть: его учения, его писания, его шайки! Он, Лютер, обращается ко всем дорогим немцам. Он обязан предостеречь и внушить страх тем, кто еще чинит беспорядки и участвует в мятеже. Он хочет одобрить и утешить тех, кто вынужден переносить неслыханные беды. Не сомневайтесь — господь проклинает и карает мятежников! Еще недавно они хвастались, будто исполняют божью волю, а вот уже тысячи их лежат поверженными в прах. Если бы бог глаголал их устами, то, конечно, этого бы не случилось! Раз Мюнцер повержен, то ясно, что в его лице, прикрываясь именем божьим, говорил и действовал сам дьявол! Для пущей наглядности он, Лютер, издает здесь несколько писем Мюнцера. Пусть все поймут, что такого господь не в силах был дольше сносить!

Рассказывая о франкенхаузенской битве, он по-своему толковал события. В роли миротворца у него, конечно, выступал Альбрехт: движимый христианскими чувствами, он пытался предотвратить кровопролитие. Все закончилось бы добром, если бы не вмешательство Мюнцера: он своими речами ввел крестьян в заблуждение. Вот итог: сразу больше пяти тысяч убитых! И души-то свои крестьяне погубили на веки вечные. А что стало с вашими словами, подстрекатели? Вы похвалялись, что вы, божий народ, забросаете врагов шапками и ядра неприятельских пушек будете посылать обратно. Где мюнцеровы рукава, в которые он обещал ловить ядра? Господь перед всем светом осудил и покарал Мюнцера и его сообщников!

Не обошелся Лютер и без лицемерных фраз. Эти строки он пишет не потому, что радуется несчастью Мюнцера. Он хочет предостеречь остальных мятежников, склонить к послушанию, чтобы и их не постигла подобная участь. «Я очень страдаю, что крестьяне, так страшно обманутые, погибли и душой и телом, но одновременно я и радуюсь: господь произнес свой приговор и решил дело! Теперь мы знаем наверняка: эти разбойные бесы проповедовали лжеучение, которое было противно богу и проклято им!»

Его, правда, тревожит, что крестьяне так закоренели в своем безумии, что не видят ничего и не слышат. Не помогают ни проповеди, ни письменные увещания. Лютер обращается к власть имущим. Если они одержат верх, то пусть не возносятся. Всевышний даст им победу не потому, что они праведны, а потому, что хочет наказать крестьян за их непокорность.

Теперь, после франкенхаузенского разгрома, Лютер просил о снисхождении к захваченным и сдавшимся в плен. Он не очень верил в победу и боялся, что в ответ на жестокости поднимется новая волна восстаний: господа должны быть милосердны к пленникам, дабы «погода не переменилась и бог снова не дал победы крестьянам».

Казалось, уже никакая сила на свете не заставит его говорить. Синие, искусанные губы были плотно сжаты. Он часто терял сознание. Неужели из-за долгих пыток он совсем перестал отзываться на окружающее? Но однажды он вмиг преобразился: глаза загорелись прежним пламенем. Опять Лютер! Да и разве могло случиться, чтобы Томас в преддверии смерти не услышал над собой карканья черного виттенбергского ворона?!

Допрос касался далеких событий 1522 года. Присутствующих интересовала его встреча с Лютером. Он сперва не понял, что от него хотят. И здесь опять «Послание к саксонским князьям о мятежном духе»! Теперь его спрашивают, как они спорили об от-ношении к властям, о тех беседах, во время которых Лютер будто бы, как хвалится, дал по носу Альштедтскому сатане. Он беззастенчиво врет, этот доктор Люгнер! Годами мечтал он осудить учение Мюнцера. Он не гнушался ничем: ни клеветою, ни доносом. Он спал и видел, что мудрецы из Виттенберга, собравшись в закутке, выносят Мюнцеру приговор. Он во что бы то ни стало хотел увидеть себя победителем. Но это ему не удалось!

Возбужденный, он повторял, что Лютер врет. Конечно, он бывал у него в Виттенберге, но те разы, которые Лютер имеет в виду, в его келье были Штюбнер и Шторх. Мюнцера там не было. Никогда в жизни этот княжий угодник так и не смог дать Альштедтцу по носу. У него для этого слишком коротки руки!

Всех поразила та горячность, с которой вдруг полумертвый узник заговорил о вещах, представлявшихся не особенно важными. Какое значение имели теперь эти встречи, когда сам Мюнцер, захваченный после разгрома мятежного воинства, не стесняясь, заявлял, что его цель — установление равенства, общности имущества и искоренение властителей?

Разумеется, очень интересно узнать, как Эрнст расправляется со своим злейшим врагом, какие придумывает для него пытки. Но любопытство оставалось неудовлетворенным. Мансфельдский граф не был склонен рассказывать о том, что творится в его застенке. Палач даже за кружкой пива предпочитал молчать. Смотритель башни, в подвале которой содержался Мюнцер, был более разговорчив, но он почти ничего не знал. Он мог только подтвердить, что узника возвращали в каменный мешок чуть живым. Бог ведает, что там с ним делали, но глядеть на него было страшно. Его жег какой-то адский внутренний огонь. Он все время просил пить. Однажды смотритель из любопытства дал ему столько воды, сколько он хотел. Мюнцер выпил одну за другой двенадцать огромных кружек.

Лица, которые вели дознание, торопились. Граф Эрнст обещал князьям, что заставит Мюнцера отречься. Тот все еще упорствует? Герцог Георг подтрунивал над владетелем Хельдрунгена: на словах у него все выходит значительно быстрей, чем на деле!

Следствие закончено не было. Много важнейших вопросов оставались невыясненными: с кем из главарей шварцвальдских крестьян был связан Мюнцер, что он замышлял в Нюрнберге, чего искал в Праге, кого из горожан Цвиккау втянул в свой дьявольский союз? А что он затевал в Ашерслебене и Галле? Им известно о заговоре. Но кто были его соучастники? Кто они? Томас назвал несколько имен. Граф Эрнст не хотел верить своим ушам. Узник начинает давать показания? Радость была преждевременной: на следующем допросе Мюнцер опять молчал.

«Признания Томаса Мюнцера» стряпались в большой спешке. На них лежала печать торопливости, многое было сделано грубо и непродуманно. Их пометили задним числом и вместе с «Прощальным письмом мюльхаузенцам» и «Отречением» велели набирать. Князья не упускали случая поддеть Эрнста. Видно, Мюнцер — орешек ему не по зубам. Граф в сердцах забывал о почтительности. Чего от него, собственно, хотят? Он обещал, что — пленник отречется, и сдержал слово: «Отречение Томаса Мюнцера» и его «Признания» налицо. Кто, кроме десятка людей, в чьих интересах хранить молчание, знает правду о том, как вел себя узник в застенке? Мюнцер должен быть сломленным и раскаивающимся? Таков он и есть. Писцы сумели вовремя исправить нерадивость палачей.

Объединенное войско князей двигалось на Мюльхаузен. Как огромный черный хвост, тянулся за ним дым пожаров. На месте деревень были пепелища. Тучи ворон кружили над виселицами. У наскоро сколоченных эшафотов вертелись голодные псы. Трупы подолгу лежали непогребенными. Даже люди, которые ненавидели восставших, ужасались чудовищной жестокости победителей. Рюхель писал Лютеру, что если князья будут так карать, то потомкам достанется безлюдная пустыня. Во Франкенхаузене, по слухам, князья награбили больше трехсот тысяч гульденов. Они не ищут ничего, кроме грабежа и убийства.

Отвечая своему другу, Лютер благодарил его за сведения о Мюнцере. Да, он постоянно интересуется его судьбой, он жаждет подробностей о его поимке, «ибо очень полезно знать, как держался чванливый бес». Он просил самых исчерпывающих известий. А что касается участи крестьян, то стоит ли об этом убиваться? Жаль, конечно, что с ними поступают так сурово. Но что же делать? Страх и трепет — на то воля божья — должны обуять людей. Это наименьшее зло. В противном случае сатана натворит еще больших бед. Сказано ведь в писании: «Поднявший меч от меча и погибнет!» Он утешал Рюхеля: «Не мучайте себя, видя жестокости господ. Происходящее крестьянам на пользу. Многие из них, устрашившись, воздержатся от выступлений».

Крепки стены Мюльхаузена, и грозны его пушки. Но почему так нерешительно готовятся к осаде? Пфейфер хотя и поздно, но понял, что только совместные действия с восставшими других земель могут обеспечить победу. В послании, которое от имени города было направлено франконским крестьянам, призыв о помощи подкреплялся весьма красноречивым доводом: если нас разобьют, то такая же участь постигнет и ваши отряды!

Он еще до хрипоты произносил воинственные речи и ходил по улицам с крикливой толпой приверженцев, а песенка его была уже спета. В Вечном совете, который еще недавно поддерживал Пфейфера, взяли верх другие настроения. Патрициат сумел убедить большинство Вечного совета в бессмысленности сопротивления. Им очень на руку пришлась весть о том, что к князьям присоединился курфюрст Иоганн со своими рыцарями и наемниками. Теперь общая численность войска достигала огромной цифры, в двенадцать тысяч человек, из них треть была на лошадях. Разве Мюльхаузен устоит против такой силы?

В неприятельский лагерь 23 мая направили посольство. Князья выставили только одно условие: город должен безоговорочно сдаться. Словно у мюльхаузенцев уже заклепаны все пушки, а стены и башни лежат в развалинах! Почему вольный имперский город должен так жестоко расплачиваться за затеи кучки бунтарей? Послы не были уполномочены принимать таких суровых условий. Не уполномочены? Ну что же! Они еще пожалеют! Все, от мала до велика, будут ка коленях просить прощения!

В предместьях ответ князей вызвал бурю негодования. Пфейфер еще раз попытался повлиять на Вечный совет. Ему велели молчать. Это из-за таких людей, как он и Мюнцер, страдают теперь мюльхаузенцы. Пусть-ка он лучше не раскрывает рта и убирается прочь! Тогда честным, любящим порядок горожанам будет легче вести переговоры.

Он не заставил повторять угрозы, тем более что богачи, собрав свою челядь, готовили недоброе. Не замышляют ли они схватить Пфейфера и выдать врагам? В ночь на 24 мая Генрих, открыв ворота, ушел из города. Вместе с ним покинули Мюльхаузен около пятисот человек. Они разбились на небольшие группы, чтобы, воспользовавшись темнотой, проскочить мимо неприятельских отрядов, которые рыскали вокруг.

Поразительно быстро узнали о бегстве Пфейфера в лагере князей. Об этом постарались «лучшие» из мюльхаузенцев. Вдогонку Пфейферу тотчас же были посланы ловкие рейтары на отличнейших лошадях.

…Они тянулись бесконечной вереницей. Ворота были распахнуты настежь — из города один за другим в скорбном шествии выходили все мужчины. Исключение было сделано только для тяжелобольных и стариков, прикованных к постели. Настаивая на безоговорочной сдаче, князья придвинули войска вплотную к Мюльхаузену, — как о величайшей милости должны жители молить о пощаде!

Накануне к князьям были посланы девушки и женщины — в покаянном наряде, в белых рубищах, с распущенными волосами. Распростершись в пыли, они просили пощадить город. На головах у них были венки из полыни. С ними говорили весьма холодно. Отцы их и братья должны сами принести повинную! Женщин и девиц было велено в лагере накормить. Они не хотели туда идти: боялись ландскнехтов, Горше полыни стал многим тот хлеб, которым их потчевали. Но победителей не судят.

Теперь на поклон к князьям шли мужчины — с посохами в руках, босиком и без шапок. Приблизившись к лагерю, они должны были стать на колени и ждать, пока победители соблаговолят появиться. Князья прискакали и с высоты своих рослых коней внимали мольбам. Мюльхаузенцев заставили трижды опускаться на колени. Согбенные и униженные, они передали князьям ключи от города.

Победители великодушно согласились не отдавать Мюльхаузен на поток и разграбление. Но милость эта обошлась городу очень дорого: он терял свою независимость и должен был выплатить чудовищную сумму в сорок тысяч флоринов.

25 мая князья вступили в Мюльхаузен. На следующий день начались казни.

К своему очередному письму Рюхель приложил «Признания Томаса Мюнцера» и его прощальное послание к мюльхаузенцам. Лютером овладело страшное недовольство. В руках у князей Альштедтский бес должен был признаться, что его учение от дьявола, а ссылки на «глас господен» — надувательство и обман. Надо было по-настоящему осудить наивреднейшие мысли Мюнцера. Этого не сделали! Да и что было ожидать от князей! Каждый тянул в свою сторону. Альбрехт Мансфельдский был маловлиятелен. Эрнст жаждал мести и изощрялся в придумывании пыток. А ландграф больше интересовался добычей, чем допросами в Хельдрунгене.

Хотя ландграф и держал при войске лютерового проповедника, он был слишком поглощен жадностью и ратными делами. Не мудрено, что герцог Георг, эта Дрезденская свинья, обошел своих собратьев и представил дело так, будто корень всех бед в разрыве Мюнцера с папистской церковью! А ведь надо было подчеркивать другое! Теперь они похваляются, что добились от Мюнцера отречения. Десяток благородных дворян выставлены как свидетели. И больше ничего! Почему в одной из церквей Мюльхаузена не устроили публичного отречения? Нет, все это годится только для простаков! Протоколы кроили, как хотели, вымарывали и дополняли написанное, подлинные слова Мюнцера пересыпали неуклюжими выдумками. И эту мешанину выдают за его показания! Они ставят себе в заслугу, что помогли еретику раскаяться и вернули его в лоно церкви. А почитайте-ка внимательней «Признания». Мюнцер не боится прямо в глаза врагам говорить, что все должно стать общим, а господ надо изгнать или уничтожить.

Его попытались представить человеком, который будто бы выдавал товарищей. А что они смогли понаписать в «его» показания, кроме давным-давно известных вещей? Все, что он сказал, — свидетельство не раскаяния, а упорства. Он не признал себя виновным в каком-либо преступлении. Он ничего так и не поведал ни о Цвиккау, ни о Праге, ни о десятке других мест, где сеял смуту и сколачивал свой союз.

Альштедтского беса не сумели скрутить! Лютер злился. А тут еще Рюхель со своими упреками: нельзя, мол, во всеуслышание оправдывать жестокости господ: «В Лейпциге открыто говорят, что из-за смерти курфюрста вы стали опасаться за собственную шкуру и стараетесь угодить герцогу Георгу, оправдывая его поступки».

О, эти сердобольные и близорукие моралисты! Им не дождаться от Лютера иных поучений. Он написал своему другу резкий ответ. Конечно, и на этот раз он, Лютер, прав. Если среди крестьян есть невиновные, то бог сохранит и спасет их. А коль он этого не делает, значит, они виновны, виновны хотя бы в том, что не выдавали злодеев и были с ними заодно. Даже если крестьяне поступают так по глупости или из страха, их все равно надо наказывать. Лютера возмущало, что бунтари не сложили оружия. Мы должны молиться, чтобы крестьяне стали послушными. Если этого не происходит, то нечего их жалеть. Пусть ядра со свистом врезаются в толпы непокорных. Не будет этого — крестьяне сотворят в тысячу раз большее зло.

Он делился своей досадой. Как неумело князья обошлись с Мюнцером! «Мюнцеру не устроили такого, как следовало, дознания. Я бы велел допрашивать иначе. Его признания — это не что иное, как дьявольская сверхзакоренелость… Трудно представить себе человеческое сердце столь ожесточенным… Кто видел Мюнцера, тот может сказать, что видел воплощение разъяреннейшего сатаны. О господи, раз и крестьянами овладел такой дух, то давно пора передушить их как бешеных собак!»

Часть княжеских войск продолжала стоять лагерем у деревни Гёрмар. Туда в четверг, 25 мая, был доставлен из Хельдрунгена Мюнцер.

Погоня, посланная вслед за Пфейфером, увенчалась успехом. Он хотел через Тюрингенский лес уйти к бунтовавшим франконцам. Его тоже привезли в Гёрмар. Он был не особенно разговорчив, но известных вещей не отрицал и не прятался за чужую спину. Все, мол, видели, что он делал, и врать бесполезно! Он вел себя мужественно и, несмотря на ссору, никаких показаний, которые могли бы повредить Мюнцеру, не дал.

Но об этом Томас ничего не знал. Не слышал он ни о запоздалой попытке Пфейфера заручиться помощью франконских крестьян, ни о его призывах встретить грудью идущие на приступ отряды. В глазах Томаса Пфейфер так и остался Иудой, который ради собственной корысти предает общее дело.

В непримиримости, жгучей, как раскаленные железки палача, вплоть до смертного часа черпал Мюнцер силы.

Это была та самая деревушка Гёрмар, из которой меньше месяца назад он писал франкенхаузенцам письмо, полное воодушевления и задора. Здесь тогда был крестьянский лагерь.

Он до последнего верил в победу. Поражение под Франкенхаузеном еще не означало, что восставших постиг окончательный разгром. Он надеялся, что во Франконии и Эльзасе крестьяне отомстят и за эту резню. Только бы они не дали себя провести!

Мысль об отсутствии среди восставших единства постоянно его тяготила. Неужели они не преодолеют этой роковой ограниченности, когда горизонтом служит межа собственного поля, а воинственный пыл пропадает сразу же за околицей родного села? Он очень хорошо помнил тот горький день в Клеттгау, когда один из крестьянских вождей в ответ на настойчивые уговоры Мюнцера двинуться с отрядом в Тюрингию сказал, что люди его согласны выступать в поход, если им хорошенько заплатят.

Мюнцеру, который мечтал, чтобы поднялись не только крестьяне всей Германии, но и Франции, Италии, Чехии, такая ограниченность казалась величайшим злом. Может быть, теперь, после тяжелых поражений, крестьяне, наконец, поймут необходимость единства?

Но никакие испытания не поколебали его уверенности, что время ниспровержения тиранов наступило. Власть будет передана народу!

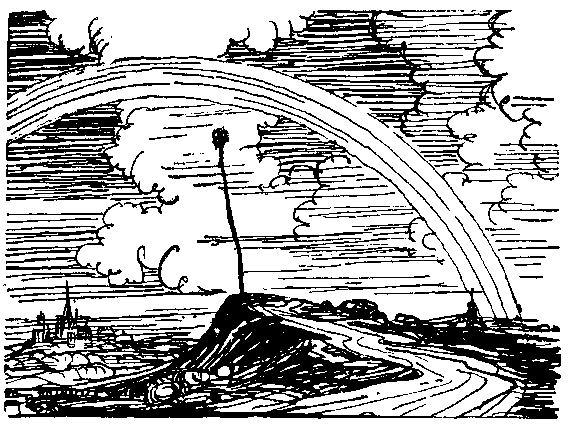

Стоило ему закрыть глаза, как он видел в небе высокую радугу — провозвестницу грядущей победы.

Дня казни ему никто не объявлял, но он чувствовал, что смерть близка. Он знал, что его прикончат без особых формальностей: Мюнцер из тех упрямцев, кто может и в последний момент испортить всю игру любителям назидательных зрелищ.

Каждый раз, когда к дверям его темницы приближались шаги, Томас вздрагивал, и все его изувеченное пытками тело судорожно напрягалось. Уже?

Он думал о семье, и часто смертельная тоска охватывала его душу. Никогда он не прижмет к себе сына, не увидит Оттилии и не узнает, кто у них в скором времени появится на свет — дочь или второй сынишка. Да и вообще, доживет ли жена до родов?

Его терзали сомнения. Прав ли он был, когда, стремясь переделать саму природу людей, жестоко подавлял в себе каждое проявление чувства?

…Жена шоссера подлетела к нему с радостным криком: «Господин Мюнцер, возблагодарите бога — он послал вам первенца!» А он, счастливый отец, стоял как истукан, пока женщина, пораженная его молчанием, не ушла прочь… Он не баловал Оттилии ни лаской, ни вниманием. Она была очень красива, и сострадательные кумушки, проводив ее глазами, непонимающе переглядывались: и что нашла она в своем нищем магистре?

…Медлить было нельзя. Он бросился к колокольне. Спотыкаясь, лез вверх по узкой и крутой лестнице. Веревка от колокола бешено запрыгала в его руках. Над Альштедтом гудел набат. К оружию! В городе всю ночь горели костры. Мастеровой люд готов был сражаться. Женщины не отставали от своих мужей и братьев — схватив вилы и косы, они сбежались на площадь. Их собрала Оттилия. На всю жизнь запомнил он ее взгляд — гордый, взволнованный, восхищенный. Есть ли на свете большее счастье?

Томас улыбался.

В Галле и Ашерслебене шел тщательный розыск. Мюнцер признался под пытками, что в юности составил там заговор против архиепископа. Он назвал нескольких членов тайного союза. Их стали искать. Но все старания были напрасны. Таких людей не существовало. Полумертвый узник, он имел еще охоту и силы дурачить своих мучителей!

Забот у князей было много: Мюльхаузен — лакомый кусочек, поживиться есть чем. Захватывая добычу, они ревниво следили друг за другом, как бы кто не обскакал остальных. Город лишили многих привилегий. Каждый год один из князей будет осуществлять в Мюльхаузене верховную власть. Чтобы горожанам больше неповадно было бунтовать, они должны собственными руками разрушить укрепления и засыпать рвы. Все оружие — от пушек до алебард — порох, ядра, свинец, лошадей, пиво, вино, запасы продовольствия и фуража надлежало сдать. Ослушникам грозила смертная казнь. Помимо выплаты огромной контрибуции, горожане обязаны были отказаться в пользу победителей от дорогой утвари, серебряной посуды, украшений, драгоценностей.

Но князья не забывали и о Мюнцере. Как повнушительней обставить его казнь? Ландграф желал бы увидеть Мюнцера молящим о смерти как о заслуженной каре за дерзкие призывы свергать властителей. А герцог Георг не упускал из виду религии: крайне необходимо, чтобы Мюнцер вернулся в лоно католической церкви и принял причастие.

Казнь человека, который, по словам Лютера, был в Мюльхаузене «королем и императором», лучше всего совершить в самом городе, на Верхнем рынке. Можно было не опасаться Никаких эксцессов: отъявленные злодеи ушли вместе с Мюнцером, другие бежали с Пфейфером. А те, что остались, хорошо помнили, как долго и униженно вымаливали пощаду.

Было потрачено много усилий, чтобы развенчать и оболгать главного совратителя. Нарочито состряпанные документы должны были убедить народ, что Томас Мюнцер отрекся от своего дела и захотел смертью искупить тяжкие свои преступления. Можно ли было после этого вывести Мюнцера, изувеченного, но упрямого, на рыночную площадь? Как бы стражники ни оттесняли толпу и как бы ни торопились палачи, люди все равно успеют разглядеть, что брат Томас гонит прочь священника, не кается и не ползает на коленях. Тогда, значит, и «Признания» и «Отречение» — все чистейшая ложь!

Князья боялись испортить себе игру. От публичной казни пришлось отказаться.

За ним явились перед рассветом. В лагере еще спали. Десяток всадников ждал его на дворе. Томас не мог идти. Его бросили на телегу. Возница усердно работал кнутом. Быстрой рысью бежали лошади. Рейтары окружали повозку тесным кольцом. Дорога была безлюдной. Они свернули с проселка и ехали полем. Занимался серенький день. Кругом не было ни души.

Его прикончили в низинке, на сырой и пахучей земле. Последнее, что он видел, были не сапоги ландскнехтов и не злорадная физиономия нагнувшегося к нему Эрнста. Его держали крепкие руки, но он, рванувшись, повернул голову. Нет, не для того, чтобы смотреть убийцам в глаза. Он взглянул на небо, печальное, беспросветное, затянутое тучами. А видел он радугу…

Отрубленную голову было велено насадить на шест и водрузить на вершине холма вблизи Мюльхаузена.

Рейтары, которые утром 27 мая, еще до побудки, повинуясь приказу, выезжали из лагеря в поле, никак не могли отделаться от неприятных впечатлений. Им еще долго мерещился Мюнцер: его упрямое, скуластое лицо и жгучий, непримиримый взгляд — взгляд не жертвы, а судьи. Даже когда голову отделили от туловища, веки не опустились. У, дьявол! Глаза выкололи острием пики.

В тот же день был обезглавлен и Генрих Пфейфер. В Мюльхаузене вовсю шла расправа. На лобном месте не успевала засыхать кровь. Достаточно было малейшего подозрения, чтобы отправить человека на эшафот.

Самые важные и грозные события всей Крестьянской войны произошли в Тюрингии. Князья полагали, что после того, как под Франкенхаузеном Мюнцер потерпел поражение и был пойман, основная опасность миновала и теперь Крестьянскую войну можно считать завершенной.

Восстание топили в потоках крови. Шайки Антуана Лотарингского свирепствовали в Эльзасе. Одна только резня под Цаберном стоила крестьянам восемнадцати тысяч жизней. Во Франконии неистовствовал Трухзес. Первая же его победа показала, как лживы были уверения богатеев горожан, которые клялись в верности восставшим. Город за городом открывал перед войсками Трухзеса свои ворота. В Вюрцбурге франконцы потерпели окончательный разгром. Каратели обычно не брали пленных. Нередко сражения превращались в сплошную бойню: всадники в кольчугах и доспехах рубили и кололи почти безоружных мужиков. Отсутствие у крестьян конницы сказывалось самым губительным образом. В открытом поле противостоять натиску рейтар было очень трудно. Против тяжелых пушек не помогали и вагенбурги. Успешней крестьяне сражались в горах, лесах или болотах.

Намного позже, чем в других местах, было подавлено восстание в альпийских землях. Дикая господская месть обрушилась на крестьян. Словно топоры усердных дровосеков, частили по плахам секиры палачей. На рыночных площадях, как кочаны капусты, громоздились отрубленные головы. Победители приказывали ослеплять сотни людей.

За несколько недель в сражениях и расправах было убито более ста тысяч крестьян. Плохим утешением служили горькие слова, которые тогда часто повторяли: «Всех мужиков господа не перебьют — кто же будет на них работать?» Многие бежали в Швейцарию, в Венгрию и даже к туркам. Тот, кто, скрываясь, отказывался принести повинную, знал, что потеряет все: жену и детей его изгонят, дом сожгут, имущество отнимут. Оставшихся в живых обложили пожизненными штрафами. Под видом возмещения ущерба рыцари и аббаты беззастенчиво принялись грабить села. У крестьян отобрали оружие, оставили только топоры для рубки дров и ножи, чтобы резать хлеб. Им запретили собираться на сходки и посещать харчевни. Все, что служило очагами сопротивления, было уничтожено: разрушали башни, засыпали рвы. В Шварцвальде даже снесли кладбищенские стены. Из деревень вывезли набатные колокола.

Господа не замедлили воспользоваться победой, чтобы задавить мужика бременем крепостничества.

Страна лежала разоренная и обескровленная. Вереницы слепых, взявшись за руки, ползли по дорогам…

Оттилия не умерла. Но бесконечны были издевательства и унижения, которым ее подвергали. Нечем было кормить сына. Магистрат Мюльхаузена отобрал у нее даже жалкий скарб, оставшийся в доме. Люди боялись оказать помощь вдове казненного.

Чего только она не претерпела!

Один из князей велел притащить ее к себе. О, вдова Альштедтского беса в самом деле чертовски красива! Перед ним стояла убитая несчастьем, беззащитная, слабая женщина. Благородный господин, кичившийся своим рыцарством, не посмотрел ни на ее горе, ни на ее беременность. Он любил придумывать себе развлечения: он не подлый насильник, чтобы оскорблять честь дамы! Он галантно становится перед ней на колени, делает умоляющие жесты и говорит такое, что не каждый ландскнехт скажет женщине…

Ненависть Лютера к своему злейшему врагу была столь яростной и ненасытной, что даже известие о казни Мюнцера оставило ее неудовлетворенной. И мертвый Томас внушал ему страх. Отрубленная голова торчала на шесте, тело, как падаль, было закопано где-то ночью помощниками палача, а он вопреки всему был сильнее, чем тысячи живых. Поразительна его власть над умами людей! Доктор Мартин чувствовал бы себя счастливым, если мечи убийц смогли бы умертвить и «мюнцеров дух».

Лютер и его единомышленники сочли своей первейшей обязанностью всеми силами и средствами бороться против столь живучего «мюнцерова духа».

Вскоре несколько типографий напечатали «Историю Томаса Мюнцера». Здесь все: и хорошая латынь, и изложение, следующее классическим канонам, — было подчинено единственной цели — исказить настоящий облик Мюнцера, но сделать это так, чтобы новая ложь звучала убедительней, чем прежняя, которую произвели на свет княжьи грамотеи в Хельдрунгене. Памфлет вышел анонимно, но многие уверяли, что написал его любимец Лютера — Филипп Меланхтон.

Томас Мюнцер породил целое племя неустрашимых и стойких борцов. Ни разгром в Крестьянской войне, ни свирепые казни не могли заставить их изменить своему делу. «Мюнцеров дух» был жив. Ученики и последователи Томаса не покорились. Они продолжали сеять среди народа идеи ниспровержения угнетателей, идеи переворота и установления единственно достойного людей уклада жизни, когда все станет общим.

Годами охотились за ними, вылавливали, бросали в темницы. Их жгли на кострах, топили, четвертовали, вешали. Лютую смерть предпочитали они отречению. Все должно быть общим!

Ганс Гут, переживший франкенхаузенскую битву и поражение восставших франконцев, настойчиво распространял учение Мюнцера. В 1527 году его поймали. Его допрашивали под пытками. Во что бы то ни стало Гут хотел вырваться из тюрьмы. Прикованный цепью к скамье, он замыслил побег. Но как без топора вырубить цепь? Он собрал всю солому, которая была в камере, и обложил ею скамью. Он сам разжег под собой костер. Горело не только дерево, горела кожа. Ганс вытерпел все. Ему удалось освободить цепь, но бежать он не мог. Ожоги были слишком сильны, и через несколько дней Гут умер.

Тело еретика и мятежника сожгли на городской площади.

Всю жизнь мысль об Альштедтском бесе не давала Лютеру покоя. Он поощрял людей, которые писали против Мюнцера, сам в своих работах нередко отпускал по его адресу крепкие слова. Он продолжал спорить и с мертвым. Он то и дело возвращался к его взглядам. Ученые возражения, подкрепленные ссылками на библию, перемежались с бранью: поносить Мюнцера было легче, чем опровергнуть.

Годы не ослабили ненависти. Но теперь доктор Мартин все чаще прикрывал свой страх перед Мюнцером насмешками и пренебрежением. Он стал избегать серьезных разговоров о сути разногласий. К чему лишний раз повторять крамольные мысли Альштедтца, которые должны быть похоронены? Он предпочитал рассказывать о Мюнцере злые анекдоты. Среди друзей, в застольных беседах, на которые он был мастер, Лютер отводил душу. Любая клевета не казалось ему чрезмерной. Ему доставляло особенное удовольствие рассказывать о том, как исступленный главарь «пророков», забившись в уголок, громко разговаривал с богом, а потом перед толпой простаков выдавал свои бредни за откровения господни. Зачем ему библия, когда он может придумать все, что захочет! В снах и видениях бог открывает ему истину!

Лютера ничуть не смущало, что он противоречил самому себе. Раньше он посмеивался над аскетической суровостью Мюнцера: тот, мол, ведет себя как истукан, в котором нет ничего живого! Доктор Мартин любил позабавиться соленой прибауткой и пикантными историями, особенно если на столе красовался добрый кувшин мальвазии. Теперь он часто делал Мюнцера героем своих вольных побасенок.

Но сколько бы Лютер ни придумывал злых небылиц и как бы ни поощрял своих приверженцев, распускающих о Мюнцере низкую клевету, он должен был в конце концов признать, что все эти попытки оболгать любимого народом вождя — от «исторических» сочинений до скабрезных анекдотов — цели своей не достигли. Это было тем более обидно, что к самому Лютеру навечно прилипли меткие прозвища, которыми наградил его Томас: «Доктор Люгнер», «Виттенбергский подхалим», «Княжий угодник».

На вершине холма, недалеко от Мюльхаузена, торчит на длинном шесте голова Мюнцера. Непогода и воронье обнажили кости. Давно уже на шесте белеет череп.

Сюда приходят тайком поклониться брату Томасу, наставнику и другу. Раньше все склоны холма были покрыты густой травой, потом к его вершине протянулась тропинка. А люди все приходили и приходили… Власти хватали подозрительных паломников, карали штрафами, били плетьми. Но тысячи ног по-прежнему вытаптывали траву.

Об этой тропинке, которая с годами превратилась в широкую дорогу, Лютер писал с горечью и досадой. Клевета и ложь не помогли. Мертвый победил живого.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

“ВСЕГДА, ВСЕГДА, ВСЕГДА Я С ТОБОЙ!”

“ВСЕГДА, ВСЕГДА, ВСЕГДА Я С ТОБОЙ!” – Как это возможно: быть одновременно со мной, с Ксюшей и с папой? Тем более – всегда, – говоришь ты.Оказывается, сынок, – возможно. Оказывается – по-другому никак и нельзя. Если

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ С того дня как молодожёны Франческо и Елизавета вынуждены были жить в семье Вивальди, отчий дом снова стал тесен. Даже после кончины Камиллы, чью комнату отдали молодой супружеской паре, ожидающей ребёнка, остальные домочадцы размещались с большим трудом.

Глава двадцатая

Глава двадцатая Голод. Изъятие церковных ценностей. «Цербер Ильича». Избрание генеральным секретарем партии. Первый инсульт ЛенинаОсобое внимание необходимо уделить борьбе радикальных коммунистов с Русской Православной Церковью, в которой было 145 тысяч

ГЛАВА 7. НАША СТАРШАЯ СЕСТРА ЛЁРА. ПЕНИЕ ЛЁРЫ. ЕЕ И МУСИНЫ КНИГИ. ЖИВЫЕ КАРТИНЫ

ГЛАВА 7. НАША СТАРШАЯ СЕСТРА ЛЁРА. ПЕНИЕ ЛЁРЫ. ЕЕ И МУСИНЫ КНИГИ. ЖИВЫЕ КАРТИНЫ Как Муся зналась мной с первых лет вблизи меня, так Лера, старшая, зналась где-то вдали. Она появлялась и исчезала, и память первых детских лет моих о ней – туманна. Но среди фотографий я время от

Глава двенадцатая ДЛЯ СМЕРТИ НУЖНЫ ЖИВЫЕ

Глава двенадцатая ДЛЯ СМЕРТИ НУЖНЫ ЖИВЫЕ Первого февраля 1932 года во Всероссийском союзе советских писателей состоялся творческий вечер Андрея Платонова. Это мероприятие трудно назвать творческим в привычном для нас понимании — скорее то был «разбор полетов» или, как

Глава двадцатая

Глава двадцатая Потом уже оказалось, что Татьяну Михайловну вовсе не повезли сразу в ссылку — ей дали два месяца лагерной тюрьмы, ПКТ, «за отказ от ношения нагрудного знака и злостное нарушение режима содержания». Сентябрь и октябрь она провела в нетопленой одиночке

Глава 25 «ЭТИ СУХАРИ ЖИВЫЕ!»

Глава 25 «ЭТИ СУХАРИ ЖИВЫЕ!» В связи с очень небольшим количеством имеющейся на борту еды и малой, из-за изрядно уменьшившихся запасов топлива, скоростью лодки нужно было чем-то занять команду. Прекрасным средством оказались регулярные физические упражнения на верхней

Глава VI Разум и живые существа. Биология, психология, теория познания

Глава VI Разум и живые существа. Биология, психология, теория познания Небольшой одиннадцатый фрагмент книги Анаксагора состоит из одной фразы: «Во всем заключается часть всего, кроме Разума, но существуют и [такие вещи], в которых заключается и Разум».Симпликий,

Глава двадцатая

Глава двадцатая (высота 264,9, 31 июля 1942 г.)IВторое наступление финнов продолжалось почти до рассвета.Началось оно с усиленного минометного налета по линии обороны на северном участке, и он сразу же стал приносить партизанам ощутимые потери. Мины рвались на поверхности, люди

Побеждают только сильные

Побеждают только сильные День за днем мела пурга. Белая мгла кружилась непрестанно. Снежные заряды, вихрясь, налетали один за другим без всякого перерыва. Бортмеханик, отправляясь к самолету, занесенному снегом в двадцати шагах от культбазы, вынужден был брать с собой

Глава 18 Живые и мертвые

Глава 18 Живые и мертвые «С Вашею обычною ласкою...» — замечает Иванов в письме, только что приведенном, говоря о «ласке» как о чем-то давно всем и хорошо знакомом. На рубеже веков мы застаем Александра Петровича... в ореоле славы — проще всего было бы сказать, но это было

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ Занесенный сугробами город мало чем отличался от села. На широких коротких улицах было тихо, спокойно. Всюду разбегались по сторонам протоптанные в снегу тропинки. Кружили они возле деревянных одноэтажных домов с палисадниками, петляли по огородам —

ГЛАВА ВОСЬМАЯ «ПУСТЬ ЖИВЫЕ НЕ ТЕРЯЮТ НАДЕЖДУ»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ «ПУСТЬ ЖИВЫЕ НЕ ТЕРЯЮТ НАДЕЖДУ» остюшко был ранен в голову и в левое бедро. Хирург, вызванный генералом Ферзеном, раны перевязал, а после перевязки доверительно сообщил Немцевичу.— Навряд ли выживет.Костюшко, однако, выжил. Первые два дня он находился в

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ Не моя

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ Не моя Помните наш диспут об интеллигенции в главе «Человек из Красной книги». В роли оппонента выступала жена — Тамара Васильевна. И эта глава полностью принадлежит ей, но включена в книгу без ее ведома.В Англии у меня есть друг. История его жизни легла в