АПРЕЛЬ 1834 — МАЙ 1836

АПРЕЛЬ 1834 — МАЙ 1836

Принципы — это автор.

Бальзак.

Бестужев обогнул Боржомское ущелье по гребню, повисшему над бунтовавшей Курой. Река залила и размыла нижнюю дорогу, сорвала мосты. Дикие, грозные картины поднимались со всех сторон. Бестужев часто соскакивал с седла и, пустив послушную лошадь, бродил по скатам ущелий и краям бездонных провалов с узенькими полосками освещенной солнцем яркой зелени на стосаженной глубине. Его карманы были полны кусками базальтов и шиферов, наплывных пудингов и никому неведомых горных пород.

Так и въехал он с этой богатейшей коллекцией в Ахалцых, представлявший собою груду сонных развалин.

Бестужев чувствовал себя хорошо. Здоровье вернулось.

«Да и надо, правду сказать, иметь медвежьи ребра, чтобы идти с голыми кулаками на судьбу»[95].

Скоро Александр Александрович сделался любимцем незатейливого ахалцыхского общества. Впрочем, он был теперь мало похож на прежнего разговорчивого и весело-общительного Бестужева. Когда ему хотелось говорить, он садился писать и возможности слушать предпочитал чтение. Он аккуратно проглядывал высылавшиеся ему из обеих столиц все журналы и, наталкиваясь на хвалебные статьи о «Русских повестях» Марлинского, иной раз сладко засыпал над дифирамбами.

Однажды свежий номер «Молвы» со статьей, оригинально озаглавленной — «Литературные мечтания— элегия в прозе»[96], — приковал к себе взволнованное внимание Бестужева. Из первых же строк статьи было видно, что автор бил по литературным авторитетам.

«У нас… еще и по сию пору царствует в литературе какое-то жалкое, детское благоговение к авторитетам: мы и в литературе высоко чтим табель о рангах и боимся говорить вслух правду о высоких персонах. Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами: сказать о нем резкую правду — у нас святотатство».

Новые, смелые, свежие слова! Бестужев читал их с замиранием сердца. Если так, то сейчас Белинский скажет и о Марлинском… Выйдя на бой с авторитетами, он не может миновать Марлинского… сейчас… сейчас… Глаза прыгали через строчки, жадно отыскивая. Вот!

«Почти вместе с Пушкиным вышел на литературное поприще и г. Марлинский… На безлюдье истинных талантов в нашей литературе талант г. Марлинского, конечно, явление очень примечательное. Он одарен остроумием неподдельным, владеет способностью рассказа, нередко живого и увлекательного, умеет снимать с природы картинки — загляденье. Но вместе с этим нельзя не сознаться, что его талант чрезвычайно односторонен, что его претензии на пламень чувства весьма подозрительны, что в его созданиях нет никакой глубины, никакой философии, никакого драматизма; что, вследствие этого, все герои его повестей сбиты на одну колодку… Натяжка у г. Марлинского такой конек, с которого он редко слезает. Ни одно из действующих лиц его повестей не скажет ни слова просто, но вечно с ужимкой, вечно с эпиграммою или с каламбуром… каждая копейка ребром, каждое слово завитком. Надо сказать правду: природа с избытком наградила его этим остроумием, веселым и добродушным, которое, колет, но не язвит, щекочет, но не кусает, но и здесь он часто пересаливает… По мне, лучшие его повести суть «Испытание» и «Лейтенант Белозор»: в них можно от души полюбоваться его талантом, ибо он в них в своей тарелке. Он смеется над своим стихотворством; но мне перевод его песен горцев в «Аммалат-Беке» кажется лучше всей повести: в них так много чувства, так много оригинальности, что и Пушкин не постыдился бы назвать их своими…»

Номер «Молвы» выпал из рук Бестужева. Такого удара он не ожидал, не мог ожидать. Автор прав; но бывает правда хуже лжи, когда речь идет об одних фактах и в расчет намеренно не принимается почва, из которой выросли факты. Что может быть уродливее, болезненнее, жалче унылого затворничества в гарнизонах, которое родило и «Аммалат-бека» и все прочее, написанное за последние годы Марлинским? А пламень чувства, заливаемый ледяными потоками страха, а философия, раздавленная отверженностью, а драматизм, кажущийся выдуманным, когда он — только бледное отражение поразительных происшествий собственной биографии автора, — как судить обо всем этом критику, сидящему за письменным столом у себя в кабинете? И все-таки автор прав. Но он не сказал ничего нового. Бестужев никогда не ценил своих произведений так высоко, как его редакторы и читатели. Он всегда знал их недостатки.

Статья Белинского произвела на Бестужева тяжкое впечатление.

Могила А. Грибоедова в Тифлисе. Литография. Середина XIX века.

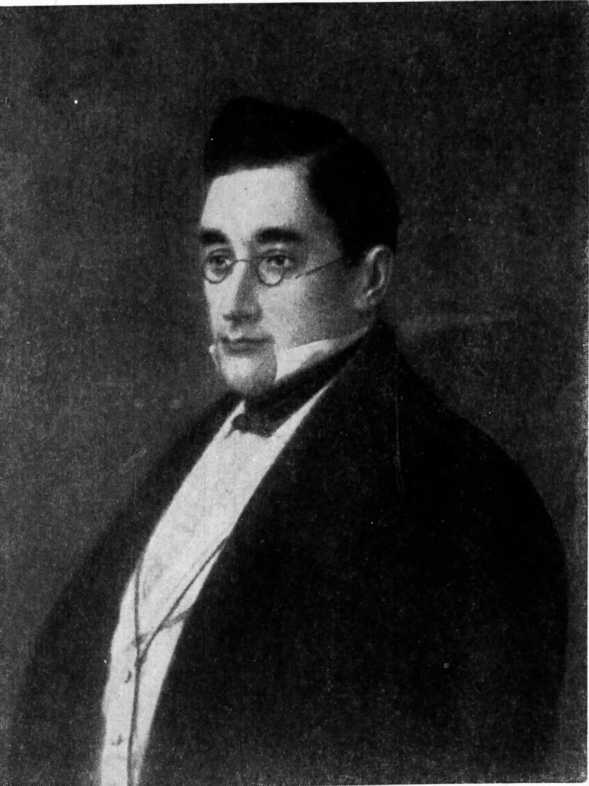

А. С. Грибоедов. Портрет работы И. Крамского, 1875 год.

В начале октября 1834 года русские войска, назначенные в экспедицию, стояли лагерем на реке Абине в земле закубанских шапсугов, строя здесь укрепление на один батальон. Это был трудный лагерь: каждая фуражировка — бой; каждый клок сена, сучок дерева, пригоршня мутной воды стоили людей и крови. Бестужев дышал дымом пороха и пожаров. С утра выезжал он джигитовать на пистолетный выстрел от неприятеля и кончал эту забаву под вечер. Стрелки шли занимать лес, громить аул — Бестужев с ними, и всегда впереди. Казаки скакали разгонять партию наездников — Бестужев тут как тут. Шапсуги умели драться, были спокойны даже под картечью и яростно кидались в шашки на пешую цепь, — прелесть, что за народ! Среди них у Бестужева завязались знакомства; кое-кто из за-кубанских удальцов помнил лихость Якубовича — верный повод для огневого куначества, — и уж эти кунаки ни в кого не стреляли, кроме как в Бестужева. Александр Александрович дрался без цели, без долга, вполне бескорыстно, для удовольствия, — наслаждаться жизнью может только тот, кто не дорожит ею.

Между Ольгинским тет-де-поном [97] на Кубани, откуда вышел отряд, и укреплением на реке Абине, которое он строил, лежали непроходимые Лагофишские и Аушедские болота. От Абина до Геленджика, куда предстояло отряду пройти походом, горная дорога была загромождена завалами, перекопана и изрыта. Солдаты говорили:

— От Кубани до Абина — первый перевод людей, на Абине — второй перевод, до Геленджика — третий.

10 октября 6 тысяч человек с 28 орудиями выступили под град и ливень с Абина через Атакуаф на Геленджик. Буря ревела, горы стонали, дробя и перекатывая в ущельях пушечные выстрелы. Горцы бросались в шашки, раненые и убитые срывались с откосов и стремглав летели вниз, звон саперных топоров визгливо перекликался на грозных скалах, заросших колючкой, засеки и завалы вырастали через каждую полуверсту. Шли медленно; за день не больше пяти верст. Лес заплетал дорогу терном, с боем рубили чащу. 13 октября вышли в глубокую котловину, на перекрестке многих ущелий, в ложе полувысохшей речки Шадо-Гопе. Начальник экспедиции генерал Вельяминов, рыжий чудак, любивший все грандиозное, с четырьмя батальонами пехоты выступил на гору для разведки дороги через громадную сахарную голову хребта Маркоч, изрытую глубокими лесистыми стремнинами. Из оврагов свистели пули, с вершин валились камни. Подвывая ветру, через горные гребни летели стрелы. Два часа продолжался подъем, и Бестужев полз, хватаясь за корни деревьев, похожих на гигантские ящерицы, за кусты и острые выступы камня. С темени Маркоча в ослепительном блеске солнца открылось зелено-голубое море с пенящимися заливами, и под быстро бегущей ниже ног тучей обозначился черным пятном Геленджик — город землянок, крепость мучеников. До 22 октября отряд расчищал дорогу — камень горел под кирками, порох разносил в клочья скалы.

Наконец вышли к морю, стали биваком на геленджикской эспланаде, и тихая, полумертвая крепостца превратилась в шумный стан: солдаты грелись у костров, казаки скакали с поручениями, земля дымилась от множества огней и ухала под конскими копытами.

Бестужеву был люб этот сумбур бивачной жизни— не оставалось времени для дум.

Пошел дождь. Бестужева втолкнули в землянку. Сквозь крышу проливались теплые потоки мутной воды. И это пустяк! Бестужев был доволен, недоставало только зонтика. Походный архив — в боковом кармане шинели, остальное — на артельной ротной повозке.

К середине ноября Бестужев был в Ставрополе, где стоял штаб кавказской линии; не без увлечения вспоминал впечатления похода и дивился самому себе: улетела вера в то, чтобы свинец мог коснуться, и свист пуль стал тем же, что и свист ветра, — даже и того незаметней. Жаль — все прискучивает, и кровь перестает зажигаться.

«После восторга любви я не знаю высшего восторга для телесного человека, как победа, потому что к чувству силы примешано тут чувство славы» [98].

Бестужев ничего не писал. С какой-то новой, никогда раньше ему несвойственной деловитостью улаживал он свои материальные дела. При этом меньше всего думал о себе; судьба матери, сестер, каторжных братьев начала жестоко его тревожить. Что будет с ними потом? Вопрос о собственной конченности был для него решен бесповоротно. Срок его не беспокоил — хоть завтра!

В Ставрополе Бестужев жил вместе со старшим адъютантом штаба линии П. А. Кохановым. Это был добродушнейший толстяк, проводивший вечера и ночи в гостинице грека Найтаки за игрой в горку, утра — в постели, а дни — в штабе. В ночь на 11 января Бестужев выпил крепкого чая и лег в постель, завернувшись до подбородка, по старой кадетской привычке, в теплое одеяло, как в мешок. Он быстро заснул и так же быстро проснулся. Быстрые судороги в груди перехватывали дыхание, сердце умолкало, падая вниз, руки и ноги ощущали ледяной холод смерти. Но мысли скользили в голове, ясные и прозрачные. Смерть! Почему же нет никакого страха? Что это? Апатия духа или мужество тела? Бестужев хотел крикнуть и — не мог: голоса не было. Он уже не знал, существует ли еще сам. Кто-то повалился на постель и захрипел. Бестужеву казалось, что он смотрит на себя со стороны. Дверь распахнулась, и Коханов вошел, игриво напевая из «Фенеллы», — очевидно, он был в выигрыше. Услышав хрип, остановился, нелепо притопнув ногами на месте, испугался.

— Кто это? Что такое? Бестужев — вы?

Сообразив, бросился вон из комнаты будить денщика, искать лекаря. В течение ночи странный припадок пять раз повторялся с Бестужевым. Утром ему пустили кровь. Сердце забилось ровнее, судороги прекратились, но бессонница, головная боль и ощущение какой-то холодной пустоты в груди больше уже не оставляли его.

Из Ставрополя Бестужев выпросился в линейный отряд генерала Засса. Сделав в феврале два воровских набега за Кубань на аулы немирных горцев, спалив несколько селений, отбив тысяч восемь баранов, отрезав десяток краснобородых шапсугских голов (генерал Засс платил линейцам по червонцу за голову, — он отсылал их в берлинскую академию для исследований), зассовские казаки вернулись домой и разместились по станицам. Бестужеву полюбились эти лихие зимние наезды, когда земля, покрытая снегом, не звучит под нековаными копытами, ничто не брякнет, ни слова, ни огонька; на рассвете пар белеет над конями; горы румяня гея заревом утра; аул: дым вьется из труб, петухи поют; и вдруг — команда; в полный скок несутся казаки; из-за частокола повизгивают пули абадзехского караула; ворота дрожат под бревнами, упали; три сотни казаков рассыпались по аулу, он пуст, жители ушли; квакают гранаты, грохочут взрывы, огненными птицами прыгают по соломенным крышам ловко брошенные палительные свечки;за черной завесой дыма сверкает золотыми молниями пламя. Аул разграблен. Назад — с боем, до самой Кубани. Он ушел с головой в эту бесцельную, бессмысленную войну, если война и налеты грабителей — одно и то же. Не жалея себя, он не жалел и горцев, хотя вовсе не чувствовал к ним злобы, как к врагам, и искренне удивлялся, когда их упрекали в неблагодарности.

За что им быть благодарными? Или русские штыки и картечь — благодеяние? Сами русские возвели разбой на степень войны, и все это для того, чтобы вывозить в Россию дрянной шелк, кислое вино, подмешанный шафран и крап для карточной фабрики.

«Из короба не лезем, в коробе не едем и короба не отдаем».

Впрочем, теперь ему было все равно. Бессонница и звоны в ушах не прекращались. 13 мая 1835 года Бестужев подал рапорт о разрешении отбыть на Пятигорские воды для излечения от судорожных биений сердца.

В «Библиотеке для чтения» О. Сенковского появилась заметка;

«Мы получили прискорбное известие, что А. Марлинский был долгое время болен и что здоровье его еще не восстановилось. Одно это обстоятельство доселе лишает наших читателей удовольствия наслаждаться… трудами этого блистательного писателя. Мы надеемся, однако ж, скоро получить от него несколько статей».

Бестужев проводил отпуск на Пятигорских водах. У Николаевских ванн гремела военная музыка; под звуки «Нормы» катилась по главной улице города, по бульвару, к Елизаветинскому источнику цветистая толпа гуляющих. Степные помещицы с бледнолицыми дочками жадно смотрели на молодых людей. Несколько заезжих петербургских бездельников в песочных фраках и громадных циммермановских шляпах ловко вскидывали монокли, небрежно осматривая встречных женщин. Офицеры — один-два гвардейских, прочие кавказцы, с хлыстиками в руках, делали марши в самых разнообразных направлениях для удобства наблюдений. Все это шумело, болтало по-французски и по-русски, искрилось смехом и веселыми шутками.

Бестужев обычно гулял у источника, желтый, бледный, в венгерке, в фантастической шапочке, окруженный гирляндой дам, упивавшихся разговором с живым Марлинским. Кто-то указал Александру Александровичу на богатейшего польского магната князя Сангушко, высланного солдатом на Кавказ после восстания 1830 года. Сангушко был в рыжей папахе и солдатской шинели, провонявшей махоркой. Сбросив венгерку и отличие «порядочных» людей — брейтигамовские сапоги, Бестужев стал являться к источнику тоже в шинели. За обедом у генерала Вальховского, проживавшего с семьей на водах, спросили Бестужева:

— Правда ли, что Аммалат-бек и Салтанета взяты из жизни? Правда ли, что Салтанета такая красавица?

— Правда, — отвечал Александр Александрович, — все так и было. Только Салтансту я немножко прикрасил. На самом же деле она была здоровенная тютюля…

Весь стол захохотал. Бестужеву стало грустно. Он больше не любил своих героев. Ванны не помогали ему. Сердце плясало в судорожных прыжках. Бестужев свалился в постель. Прощай, чугунное здоровье! В постели узнал он о своем производстве в унтер-офицеры. Эта «милость», которой он ждал шесть лет, очевидно, вела к получению офицерского чина, но и это не радовало, — поздно, все поздно… Почти одновременно попалась ему в руки новая статья В. Белинского «О русской повести и повестях Гоголя». На этот раз критик признавал Марлинского «зачинщиком русской повести», но решительно отказывался признать его произведения реальной поэзией, так как не находил в них истины жизни, действительности такой, как она есть. Он не считал их и идеальной поэзией, полагая, что яркая цветистость слога никогда не бывает следствием глубокого, страдательного и энергического чувства. Европейская манера письма, ум, образованность, отдельные прекрасные мысли — вот, по мнению Белинского, причина успеха повестей Марлинского, успеха чрезмерного.

Бестужев видел, что для Белинского спор классиков с романтиками — прошлое, очень мало интересное; что и романтизм — тоже прошлое; что новое, называемое Белинским реальной поэзией, сбрасывает со счетов сегодняшнего дня попытки Бестужева овладеть сложной простотой жизни. А он еще жил этим прошлым, заброшенный, одинокий. Оставалось или подняться во весь рост в каком-нибудь большом романе и опрокинуть нападки, или смириться.

«Ей-богу, лучше пуля, чем жизнь, какую я веду… Мое нервозное сложение — эолова арфа… непогоды ржавят струны и ветры рвут их, а милые читатели упрекают: «Что вы ничего не пишете?» Положил бы я их на мою прокрустову кроватку да впрятал бы в мою дырявую кожу, — посмотрел, много ли бы они написали романов?» *

Не кончив курса лечения, Бестужев отправился в экспедиционный отряд на Кубань.

«Бивак — плохой верстак для поэзии, а дух мой чернее, нежели когда-нибудь», — писал Александр Александрович брату Павлу из Екатеринодара 30 августа 1835 года.

Он шел омывать кровью свои унтер-офицерские галуны без всякого душевного подъема. Из Ольгинского тет-де-пона выступили в составе трех полков— Тенгинского, Навагинского и Кабардинского егерского, с полевой и горной артиллерией, с черноморскими казаками. Бестужев шел с черноморцами, хотя и был прикомандирован к Тенгинскому полку. Цель похода заключалась в рекогносцировке от Абина к Геленджику (вернее, к Суджукской бухте) через перевал Нахо и в прокладке путей к новому береговому укреплению св. Николая. Опять ливни с неба и свинцовые — с гор; молния освещает голые вершины и по ребрам скал пробегает огненными змейками; летучая палатка для разжалованных — солдаты называли ее «дворянскою» — дрожит под ударами бури; невыносимы усилия тела; жестоки опасности в стрелковой цепи, шинель исстреляна, конь ранен, но пули не берут…

26 октября двинулись назад к Абину, а оттуда к Ольгинскому лагерю, где и стали на четырнадцать дней в карантин, так как в азиатской Турции открылась чума. Скучен карантинный лагерь, но еще скучнее оказалась стоянка в деревне Ивановке, штаб-квартире Тенгинского полка. Три недели падал с неба прозаический мелкий дождик с сумасшедшим постоянством. Дороги исчезли. Всегда грязное Черноморье превратилось в густую и скользкую прорву, в которой барахтались люди и телеги застревали по ступицу. В хате, отведенной Бестужеву под постой, не было ни пола, ни стола, ни стула. Дым слепил глаза, и слезы на них не высыхали. Лихорадка с неумолимой точностью через день швыряла Бестужева на кровать. Осенняя экспедиция доконала его.

Вспоминая боевые труды, в которые впрягся он, как разбитая почтовая лошадь, и которые стоили ему при его слабости втрое дороже, чем другим, Александр Александрович недоумевал, как он мог все это вынести. И вот результат: он не в силах пятидесяти шагов пройти, таково изнурение; скука в грязи — эмблема существования; четырехдневная горячка, еле прерванная самыми сильными средствами, — награда за подвиги, дважды упомянутые в реляции о походе. А ведь у генерала Вельяминова даром не только строчки, но и запятой не достанется…

«Меня можно вставить в фонарь вместо стекла…»

Жизнь явно подходила к концу, но бремя ее не становилось легче. Жизненное бремя… Да это какой-то чурбан, с которым бегаешь до смерти. То на голове понесешь, то на спину взвалишь, то просто по земле волочишь его… И с грузом этим так никогда и не выбьешься из жизненной давки.

Бестужев отстроил свою постойную избу: солдаты-печники переложили печь, плотники настлали пол и поставили конюшню из хорошего теса, под крепкой крышей. Все было готово к зимовке, и Бестужев уже развешивал по невыбеленным стенам ковры, амуницию, гольденбаховское ружье, присланное братом из Тифлиса, превосходные кухенрейтеровские пистолеты.

В декабре его вызвали в штаб полка. Писарь протянул предписание. Бестужев взглянул, и еле устоял на ногах: перевод в крепость Геленджик, в 3-й черноморский батальон… Александр Александрович бросился к адъютанту.

— Позвольте… Почему же перевод объявлен мне сейчас, когда я уже обстроился и обставился на зимовку, затратился очень, а не раньше? Ведь это с издевательством схоже…

Адъютант смущенно разводил руками. Бестужева охватило бешенство. Опять преследуют…

«За что подозревают меня? Ей-богу, не приложу ума. Никогда и ни с кем не говорю о политике, ничего не делаю противного самой привязчивой службе — все напрасно; у меня прежнее лежит будущим» [99].

Вернувшись в хату, для чего надо было переплыть через черную бездну грязи, Бестужев в бессилии сел за тесовый, некрашеный, только что сделанный для него столик. Геленджик — зеленое море, лавровые веники в бане, камбала, много моряков, добродушный комендант…

Черт с ней, с Ивановкой! Все равно.

Единственное разумное объяснение своего перевода в Геленджик Бестужев видел в желании начальства устранить возможность встречи собиравшегося посетить Кавказ императора с ним, Бестужевым. Он ошибался. Начальство хотело совсем другого.

Геленджик представлял собой кучу землянок, душных в жар, грязных в дождь, сырых и темных всегда. Крепость сидела у моря, на берегу залива. Два батальона составляли ее гарнизон. Люди, посаженные в этот страшный мешок, не могли круглый год высунуть нос за стену, так как горцы били даже часовых на валу. Почты не было. Сообщения с миром были возможны только по морю и зависели от редких визитов казачьих баркасов или пароходов Черноморской флотилии. В жизненных припасах была вечная нехватка. Зимой горцы отбили весь лазаретный скот. Гарнизон питался солониной. Скорбут и желчная лихорадка держали треть людей в лазарете; две другие трети по очереди караулили крепость от неожиданного нападения и отдыхали. Солдаты и офицеры имели истомленный и жалкий вид — беспокойство, болезни, тоска их снедали. Хоронить не успевали; из мертвецкой палатки на задах лазарета торчали синие руки и ноги покойников, дожидавшихся погребения за крепостной стеной: Да и похороны никогда не обходились без жертв: горцам с прибрежных скал было удобно расстреливать живых, когда они прощались со своими мертвыми.

В таком-то гнезде предстояло Бестужеву «несть орлиные яйца» русской словесности, которых требовали от него издатели, критики и читатели.

«Я заметил, что чем больше стараюсь я выслужить что-нибудь доброе, тем хуже мне это отзывается. Сижу спокойно, и меня оставляют в покое. Это однако ж не охладит моего рвения к службе. Есть за меня потомство, если нет современников» [100].

Бестужев усердно занимался итальянским языком. Надо же чем-нибудь заниматься! Данте, трубка и мысли подгоняли время, медленный ход которого отдавался в ушах болезненным воем. Сердце опять плясало.

В мае он заболел и свалился на койку.

«Геленджик меня уходит. Да и можно ли быть здоровым в климате, где на ногах сапоги плесневеют, где под полом лужа, а кровля — решето. У меня род горячки со рвотою; отдало было, да теперь вновь хуже прежнего. Здесь еще холодно, трав нет, смертность в крепости ужасная, что день от 3 до 5 человек умирают… Отряд должен скоро быть сюда, и если меня не прикомандируют к нему, я право не знаю, как я вынесу эту мерзкую жизнь» [101].

Он лежал без сил на колченогой своей постели, вдыхая затхлый воздух двухоконной землянки и проглядывая номер «Русского инвалида» от 3 мая, успевший уже пожелтеть за девятнадцать дней, в продолжение которых чудом добрался из Петербурга в Геленджик. Десятки незнакомых фамилий мелькали в глазах — производства, награждения, перемещения, отставки. Вдруг Бестужев живо повернулся на бок и, опершись локтем на подушку, поднес газету к лицу. Что такое? Кто, какой Бестужев? Побледнев, он упал навзничь; в горле булькало, жесткий комок распер грудь, под веками — огонь слез.

«Производятся… унтер-офицер Александр Бестужев в прапорщики…»

О, этого не вырубишь топором! Он вскочил с постели и, шатаясь, подбежал к окну с газетой. Действительно, он — офицер. Бестужев не читал дальше. Только через час какие-то прапорщики и поручики, ввалившиеся к нему в землянку с бутылкой рома для поздравления, пальцами показали на вторую строчку приказа: «с прикомандированием к Черноморскому № 5 батальону».

— Это, брат, Гагры и Пицунда — самый гробовой гарнизон на побережье… Это, брат, похлестче нашего Геленджика… Ишь, нашли для тебя место…

Пусть! Пусть это не больше, чем маска смерти. Пусть это значит только, что при похоронах будет целый взвод, а не один артельщик. Но есть еще время до смерти и похорон. Время это полно громадного смысла: он уже не вещь, а лицо; уже нельзя унижать его безнаказанно первому встречному. Это не была ребяческая радость первого офицерства, когда белый султан и шитый воротник сводили с ума и хотелось расцеловать часового, отбрякнувшего «на караул». Теперь с офицерством открывалась частичка мира, выстраданная, выбитая штыком. К вечеру Бестужев лежал на койке в жестком припадке болезни — нежданная радость иногда убивает скорее, чем нежданная беда. Но утром ему уже казалось, что он здоров. Прежде всего вон из Геленджика!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

1834

1834 I Кочевая жизнь в погоне за сменой впечатлений, чтобы лучше расцвели чувства. И поскольку Венсенн оставил у них поэтическое воспоминание, обоих вновь влекло к природе.Пожив недавно среди деревьев и водных источников, они теперь просто задыхались в одном из сотов,

3. Год 1834-й

3. Год 1834-й Если двое любящих ссорятся, то потому, что им слишком уж хорошо было вместе. Поль Валери Заметка Сент-Бева для самого себя: «Как рушилось все то, что еще несколько лет тому назад было прекрасным, цветущим и разрасталось! Ламенне вынужден молчать, разорен и лишен

Глава тринадцатая АПРЕЛЬ 1865 — АПРЕЛЬ 1866

Глава тринадцатая АПРЕЛЬ 1865 — АПРЕЛЬ 1866 В ночь на двенадцатое апреля, в час без десяти по местному времени (в исходе третьего — по петербургскому), в Ницце, на вилле Бермон, проговорив: «Стоп машина!», двадцатидвухлетний цесаревич, наследник престола Российской империи,

1834

1834 Я руки в боки упираю И вдохновенно восклицаю: «Здесь дома я, здесь лучше мне! Вот так-то мы остепенимся»! 18 февраля. Село Малинники. Вот эпиграф к настоящему моему быту из последнего послания ко мне возлюбленного Николая Михайловича. На пути из Псковской губернии в сию

Апрель 1945 — апрель 1946 г.: плен и выздоровление

Апрель 1945 — апрель 1946 г.: плен и выздоровление На Страстную неделю 1945 г. разрушение старинного немецкого города Данцига было завершено. Русские пришли к нам вечером 27 марта, накануне той ужасной ночи, когда Данциг и прилегающий к Висле район были охвачены пламенем. В

11. Дмитрий Менделеев (1834–1907)

11. Дмитрий Менделеев (1834–1907) Величайший русский химик и физик, автор периодического закона химических элементов, сделавший огромный вклад в становление отечественной нефтяной промышленности ГЕНИЙ НАУКИ Перечень открытий и научных достижений Дмитрия Ивановича

Глава 11 Планирование семьи (1834—1836)

Глава 11 Планирование семьи (1834—1836) После сорока семи дней блаженства Бальзак в начале февраля 1834 г. вернулся в Париж, перейдя Юрские горы пешком. Он сразу же погрузился в пучину домашних дел, которые едва ли соответствуют выражению «жизнь холостяка». Письмо, в котором он с

Год 1834-й

Год 1834-й Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно. Опала легче презрения. Пушкин – жене. 1834 1Осенью 1833 года, сидя в пустом болдинском доме, Пушкин

19. Кругосветное плавание Шанца на транспорте «Америка» (1834–1836)

19. Кругосветное плавание Шанца на транспорте «Америка» (1834–1836) Военный транспорт «Америка», вернувшийся в 1833 г. из кругосветного плавания и несколько переделанный, 5 августа 1834 г. под командой капитан-лейтенанта Ивана Ивановича Шанца снова вышел из Кронштадта с грузами

ФЕВРАЛЬ 1833 — АПРЕЛЬ 1834

ФЕВРАЛЬ 1833 — АПРЕЛЬ 1834 Одна дорога ведет к жизни, и тысячи дорог — к выходу из нее. Сенека. Тридцатишестилетний человек, часто влюблявшийся, но никогда не любивший, Бестужев начинал уже думать, что настоящая любовь подобна привидениям, о которых много говорят и которых

1834

1834 1 января. Состоялась премьера оперы Д. Обера «Фенелла» в Александринском театре. Четвертое представление, упомянутое в «Княгине Лиговской», было 24 января, но Лермонтов на нем быть не мог, так как находился в Школе гвардейских подпрапорщиков.Начало года. Лермонтов

1836

1836 Январь. Отзыв Е. Ольдекопа на четырехактную редакцию «Маскарада», представленную Лермонтовым в драматическую цензуру императорских театров в конце декабря 1835 г. через С. А. Раевского.Лермонтов, АН СССР, т. V, с. 741–743; «Ежегодник императорских театров», 1911, вып. V, с. 57–59.16

Фортепьянная музыка. Мендельсон, Шопен (1834 – 1836)

Фортепьянная музыка. Мендельсон, Шопен (1834 – 1836) «Новый музыкальный журнал» как бомба взорвал находившуюся в застое музыкальную жизнь Германии. Страстные статьи журнала пригвождали к позорному столбу, клеймили как развратителей общественного вкуса именно те виртуозные

19. Н. Ф. Полевой[128] [129] 29 марта 1834 г. Петербург

19. Н. Ф. Полевой[128][129] 29 марта 1834 г. Петербург Едва приехал я, как и спешу успокоить тебя, милый друг Наташа, что я добрался до Петербурга, хоть с отколоченными ребрами от почтовых тележек и от прегадкой дороги, но здоров совершенно и спокоен, как будто эти строки пишу в своем