14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

Вы уповали, может быть,

Что станет вашей крови

скудной,

Чтоб льдистый полюс

растопить!

Тютчев.

Только что пробило шесть часов утра. Пронзительный ветер бесснежной петербургской зимы свистел за окном; клубы холода отрывались от расписанных морозом стекол и таяли посреди комнаты. За стеклами было черным-черно. Петруша спал, сладко посапывая. Бестужев не спал. В дверь постучали, и человек вошел в комнату, вернее, ворвался голос человека, так как самого его не было видно.

— Я к вам, Бестужев. Вы сказали прийти утром…

Это Каховский. Бестужев думал ночью о нем, о данном ему вчера поручении и готовился к разговору. Он хотел сказать Каховскому, что убивать императора до того, как определится исход восстания, бесполезное варварство; что смерть императора нужна будет только в том случае, когда первоначальный успех восстания станет очевидным фактом, так как тогда только и возникнет опасность междоусобия; что удар, нанесенный Николаю до успеха, может обернуться против всего предприятия и что, наконец, по всем этим причинам место цареубийства — не возле дворца, при выходе императора, а на Сенатской площади, куда он, конечно, явится. А там — Каховский или случай — не все ли равно? Основные соображения этого рода возникли у Бестужева еще вчера, когда Каховский получал свое задание. Но лишь ночью он сумел их додумать до конца, а самый конец запрятал глубоко в сердце: несмотря на все, что произошло и было сказано в течение вчерашнего дня, Бестужев не хотел ничьей смерти, даже Николая… Разговор с Каховским обернулся до неожиданности просто.

— Рылеев посылает вас на площадь Дворцовскую? — спросил Бестужев.

— Да! Но я не могу решиться. Я уже был у Рылеева и сказал ему. Кроме того, искавши случая нанести удар императору, я могу остаться праздным и не разделить опасности общей, а это преступление.

— И не ходите ко дворцу. Это вовсе не нужно. Я беру на себя. Будьте со всеми на Сенатской площади.

В семь часов они спустились к Рылееву. Кондратий Федорович еще лежал в постели. На тумбочке горел ночник.

Пришел Трубецкой. За ним — Штейнгель. Следом — Репин с известием, что в Финляндском полку офицеров потребовали к полковому командиру и что они присягают отдельно от солдат. Лицо Трубецкого прояснилось. Он начинал думать, что дело обойдется без восстания. Еще яснее стало на душе у диктатора, когда он зашагал домой. В церквах — он зашел в церковь — провозглашали на ектениях Николая; разносчики продавали текст новой присяги, хотя еще и без манифеста; кабаки, по предусмотрительному распоряжению министра финансов Канкрина, были заперты. Трубецкой шел, весело насвистывая марш Преображенского полка.

Между тем Рылеев вскочил с постели и начал лихорадочно одеваться. В панталонах с незастегнутыми штрипками, без галстука, с мокрым лицом, он наскоро писал записки поручику Финляндского полка Розену и Кюхельбекеру и отправлял их с Яковом и другим своим человеком — Петром. Еще не было восьми часов, когда Рылеев, Бестужев и Каховский уже пригнали в извозчичьей карете к казармам гвардейского экипажа. Якубовича здесь не было.

— Вас поведет Николай Бестужев, — сказал Рылеев. — Поднимайте матросов.

Александр Александрович кинулся на Гороховую. Капитан лежал на диване в шинели, — мороз гулял по нетопленой комнате. Взглянув на его опушенные, растрепанные усы, Бестужев понял, что вчерашняя храбрость оставила кавказского героя, и попробовал пристыдить его.

— Все сие несбыточно, — проговорил Якубович слабым голосом, — ты, молодой человек, не имеешь никакого понятия о русском солдате, а я его знаю вдоль и поперек…

Бестужев махнул рукой. Часы пробили девять.

Бестужев шагал к казармам Московского полка и мысленно говорил, обращаясь к богу: «Если дело наше правое — помоги нам; если же нет — да будет воля твоя!» Так суеверный человек, уже решившись на отчаянный поступок, идет спросить совета у гадалки, с тем чтобы последовать этому совету только в том случае, если он совпадет с его собственным решением.

Бестужев прошел прямо к брату Мишелю.

— Где же Якубович? — спросил тот прежде всего.

— Якубович остался на своей квартире обдумывать, как бы похрабрее изменить нам.

— Итак, надежда на артиллеристов и прочие полки исчезла, — сказал Мишель со слезами на глазах, — ну, медлить нечего, пойдем в роту, я поведу ее на площадь.

В коридоре к братьям подошли несколько офицеров из тех, кого Мишель привозил к Рылееву, — Щепин, Волков, Броке, князь Кудашев. Начали с 3-й фузилерной роты, которой командовал Мишель. Бестужев, сверкая белоснежными аксельбантами и сопровождаемый свитой ротных командиров, вбежал в солдатский покой и закричал:

— Ребята! Я — адъютант императора Константина и только что приехал из Варшавы…

Он говорил слова, о которых раньше не думал ни одной минуты. Солдаты вскакивали с нар и бросались навстречу с жадными лицами.

— Ребята! Вас заставляют присягать. Но ведь император жив, его задержали по дороге в Петербург. Он в цепях, ребята! И шеф полка вашего, великий князь Михаил, тоже задержан за четыре станции отселе и тоже в цепях. Ребята, для чего это? Хотят заставить гвардию присягнуть Николаю…

Бестужев кричал и видел множество подступавших к нему со всех сторон людей, ошеломленных неслыханной смелостью его речей. Этим людям казалось, будто перевертывается весь мир, и в каждом солдатском сердце вздрагивало темное чувство, для которого Рылеев нашел хорошее слово: теперь или никогда.

Бестужев продолжал кричать. Вдруг крик его смело ураганом нестройных возгласов, слившихся в один вопль двух сотен пересохших глоток:

— Ура, Константин! Не хотим Николая!

Солдаты кинулись к стойкам с ружьями. Мишель в фельдфебельской каморке раздавал боевые патроны.

Бестужев прошел со своей свитой в 6-ю фузилерную роту Щепина, там то же; дальше в 5-ю, во 2-ю роты, и везде его бешеные речи встречались одинаково. Он уже кричал, что и покойного императора отравили; верили всему, о чем ни вздумалось бы ему закричать сейчас.

Мишель выстроил свою 3-ю роту на маленьком казарменном дворике. Ружья заряжены, взяты на руку. Рота двинулась на большой полковой двор, худа выносили аналой для присяги. Ряды гренадер окружали знамена, ожидая знака, чтобы примкнуть к восставшим. Щепин пристраивал 6-ю роту позади 3-й. Солдаты выбегали из казарменных помещений поодиночке и целыми капральствами. Александр Александрович сразу вывел 2-ю и 5-ю роты.

— Ура, Константин!

Мишель повел колонну к воротам. Гренадерские ряды со знаменами бросились за ним.

Под воротами строй разбивался о кучку начальников — бригадный командир генерал Шеншин, полковой — барон Фредерикс, батальонный — полковник Хвощинский, Они упрашивали солдат вернуться. Бестужев сказал Фредериксу:

— Отойдите, генерал!

Тот выругался. Тогда Бестужев погрозил ему черкесским пистолетом. Фредерикс отскочил, и в этот момент страшный удар сабли пришелся ему по голове. Разрубленный кивер закинулся назад, и кровь брызнула тонким винтом. Сабля Щепина сверкала летучей молнией, опускаясь в разные стороны. Генерал Шеншин рухнул наземь — Щепин продолжал рубить его и лежачего. Полковник Хвощинский поднял руки, о чем-то умоляя. Щепин взрезал ему спину, захватив и шею до виска.

— Умираю! — кричал Хвощинский.

Солдаты хохотали. Бестужев снова увидел Петрушу и рядом с ним Каховского.

— Бегите в гвардейский экипаж, видите, здесь все готово!

Живая лавина выкатывалась на Гороховую и затопляла ее.

Щепин взял флангового за рукав и повел по улице. Распущенные знамена плыли в воздухе. Барабаны били поход. Мальчишки бежали по тротуарам.

— Ура, Константин!

Бестужев оглянулся. Из офицеров-московцев с ротами шли только Щепин да Мишель. Вот и квартира Якубовича. По лестнице, громыхая ботфортами, бежал сам капитан. Его волосы развевались из-под черной повязки, рука высоко поднимала шпагу, и на конце шпаги болталась шляпа с огромным белым султаном.

— Что бы это значило? — спросил Бестужев Мишеля.

— Надо испытать его…

Бестужев подошел к Якубовичу.

— По праву храброго кавказца прими начальство над войсками.

— К чему эти церемонии? — отвечал капитан недовольно. — Ну, хорошо, я согласен.

Из казарм вышли 2, 3, 5, 6-я роты и часть 1-й гренадерской— всего около семисот человек.

— Ура, Константин! Долой Николая!

Солдаты бежали, и офицерам впереди приходилось ускорять шаг. Со стороны можно было подумать, что не офицеры ведут за собой солдатский поток, а поток этот гонит и преследует офицеров. Вот и квартира Греча на углу Исаакиевской площади. Форточка в одном из окон Гречевой квартиры раскрылась, и Бестужев услышал испуганный женский крик:

— Александр Александрович! Ступайте сюда! Здесь вас не тронут…

Бестужев усмехнулся: «Хороша, должно быть, картина!»

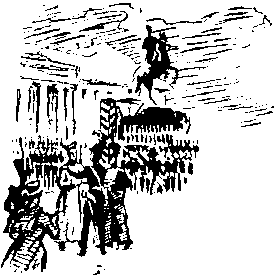

Вышли на Сенатскую площадь. Она была пуста. Мишель и Щепин начали рассчитывать ряды и строить каре, тылом к Галерной, сенату и синоду. Было десять часов утра. Якубович подошел к Бестужеву.

— Что? Имею я теперь право повторить тебе, что вы затеяли дело неудобоисполнимое? Видишь, не один я так думал.

Мишель огрызнулся, проходя мимо:

— Ты бы не мог сказать того, если бы сдержал слово и привел сюда прежде нас артиллеристов или измайловцев.

Бестужев отдал свой пистолет Мишелю. Якубович сказал:

— Ах, как голова болит!

Затем вложил шпагу в ножны, надел шляпу с белым султаном и зашагал с площади прочь.

Заметив, что вокруг памятника собираются тесным кольцом штатские люди, Бестужев подозвал к себе унтер-офицера Луцкого, из чиновничьих детей, и приказал ему держать цепь, с тем чтобы никого из посторонних не пропускать в каре, а в упорствующих стрелять.

— Правильно! — раздался рядом знакомый голос.

Это был Оболенский. За ним начали подходить одиночками члены общества — молодой Коновницын, Иван Иванович Пущин, показался Розен.

— Где же отыскать теперь князя Трубецкого? — недоуменно спрашивал он Бестужевых, Пущина, Щепина. Князь-богатырь молчал, утомленно опершись на свою чеченскую саблю, много поработавшую на казарменном дворе. Бестужевы не знали, что отвечать. Пущин сказал:

— Пропал Трубецкой или спрятался, не знаю. Если можно, достань еще помощи, в противном случае и без тебя тут довольно жертв.

Было уже около одиннадцати часов, когда близ каре появился Каховский. Он был в своем всегдашнем длинном лиловом сюртуке и, пристукивая зубами от холода, рассказал, что в гвардейском экипаже началось: офицеры спорили с генералом Шиповым о присяге, кричали матросам, что надо поступать по совести; присяга сорвана, но что произошло дальше, Каховский не знал, так как был арестован, заперт под замок и, вырвавшись с помощью офицеров, бежал прямо сюда, едва уйдя от каких-то гнавшихся за ним боцманов ластовой команды. В руках у Каховского был пистолет. Он взял его у Мишеля.

Верхом прискакал Одоевский и, бросив лошадь, стал у каре. Только утром он сменился с караула в Зимнем дворце, отвел караул в полковую церковь к присяге, поехал домой, переоделся, отдал один из двух своих пистолетов Кюхельбекеру и решил отправиться в Финляндский полк. Там присягали. Возле казарм лейб-гренадерского полка Одоевскому повстречался Коновницын, посланный Бестужевым к Сутгофу. Они вместе были у Сутгофа, и Одоевский сам видел, как Сутгоф начал выводить свою роту из помещения. Это было главное.

Молодой человек в штатском выбрался из толпы и, подойдя к Мишелю, дал ему пятьдесят рублей.

— Солдатам на водку.

Мишель передал деньги унтер-офицеру. Тот отдал соседу подержать ружье и кинулся бежать по какому-то хорошо известному ему адресу.

— Это Глебов, — пояснил Каховский, указывая на молодого человека, — он живет с Палицыным, я его принял.

Московцы стояли на площади уже около двух часов. Солдаты в мундирах, белых панталонах, крагах, киверах с высокими волосяными султанами жались, подпрыгивая и колотя рука об руку, словно в ожидании смотра или парада. День был ветреный и холодный. Гуляла поземка. Бестужев с Пущиным, Щепиным и братом раза два оставляли каре и, протискавшись сквозь толпу, заходили погреться в кондитерскую.

Оболенский возился с оцеплением. Прямо на него упал из толпы выдавленный человеческой теснотой Вильгельм Кюхельбекер в круглой шляпе и новой темно-оливкового цвета шинели с бобровым воротником и серебряной застежкой. Какой-то худой, черный человек подошел к нему и сказал на отвратительном французском языке:

— Я отставной ротмистр Раутенфельд; если вам угодно, у меня есть сабли и прочие предметы, необходимые для такого дела. Кроме того, я мог бы предводительствовать чернью, если вам угодно.

Кюхельбекер хотел было пуститься в объяснения с ротмистром, но Пущин оттащил его.

Каховский замерзал. Его нос посинел, щеки посерели, и он то отдавал Бестужеву свой пистолет, чтобы похлопать рука об руку, то снова брал его.

На углу Адмиралтейского бульвара показался 1-й батальон Преображенского полка и перед ним — император Николай, в мундире, шляпе, лосинах, с голубой лентой через плечо. Это были первые войска, выставленные правительством против мятежного каре московцев. Мрачное спокойствие бледного лица Николая было выразительнее гнева, трусости, мужества. Это было отчаяние, которое заставляет людей стиснуть зубы и продать жизнь по неимоверно дорогой цене. До каре доносились слова его команды:

— К атаке в колонну стройся, 4-й и 5-й взводы прямо, скорым шагом марш-марш!

Николай вывел батальон к углу строившегося и обнесенного временным деревянным забором дома главного штаба и здесь остановил его. Подвели верховую лошадь. Он вскочил в седло и велел зарядить ружья. Генерал-адъютанты Голенищев-Кутузов и Стрекалов, флигель-адъютанты Дурново, Перовский и Адлербсрг заслоняли его коня, ожидая атаки.

Бестужев скомандовал своим:

— На плечо!

Каховский попросил у Бестужева:

— Дай патрон.

Бестужев дал.

Появился Рылеев. Он был в солдатской суме и перевязи и готовился встать в ряды каре.

Кто-то посмотрел на часы — половина первого. Пароконные сани мчались вокруг забора, окружавшего недостроенный Исаакиевский собор. В санях стоял генерал-губернатор граф Милорадович в одном мундире со звездами и лентой…

Через несколько минут он подскакал верхом к каре и закричал тоном отца-командира, привыкшего разговаривать с солдатами:

— Ребята! Что вы делаете? Я сам охотно желал бы, чтобы великий князь Константин царствовал над нами. Но как быть, если он отрекся? Я сам видел его отречение. Верьте мне, ребята! Налево кругом! Марш во дворец! С повинной!

В каре что-то шевельнулось. Привычка к повиновению готова была сдвинуть с места ряды. Оболенский подбежал.

— Граф, прошу вас отъехать. Опасность вам угрожает…

Милорадович не слышал.

— Марш, с повинной! — повторял он.

Оболенский схватил у солдата ружье и хотел кольнуть генеральскую лошадь, но с размаху всадил штык в бок графу. Раненый обеими руками схватился за бок. Оболенский бросил ружье и отошел с видом равнодушия, поразившим Бестужева.

Одновременно выстрел разорвал мгновенную тишину. Милорадович зашатался, шляпа слетела с его курчавой головы.

— Кто стрелял в Милорадовича? — спросил Бестужев.

— Каховский.

Бестужев не приметил отвечавшего. Все это было на ходу, в страшной суматохе.

— Ура, Константин!

Солдатские ружья разряжались как бы сами собой — пули летели из каре жужжащим роем.

Кричали уже не одни солдаты. Многотысячная толпа, наполнявшая площадь, кричала вместе с ними:

— Ура, Константин!

В этот момент случилось нечто до крайности странное. Из каре было превосходно видно, как к Николаю подошел Якубович и, держа два пальца у шляпы, молодецки рапортовал о чем-то. Николай кивнул головой и протянул руку. Якубович пожал ее, повернулся кругом через левое плечо и скрылся в толпе. Через несколько минут его увидели пробиравшимся сквозь людское месиво к каре. Он подступил довольно близко и крикнул:

— Держитесь! Вас крепко боятся!

Больше Бестужев уже не видал храброго кавказца.

Около двух часов дня прискакала почти без офицеров конная гвардия и выстроилась в эскадронных колоннах спиной к дому Главного штаба.

Рылеев не выдержал. Все утро, прежде чем появиться на площади, он метался по казармам, пытаясь что-нибудь сделать. Сейчас он решил бежать в лейб-гренадерский полк к Сутгофу. Прошло много времени с тех пор, как Одоевский привез известие о выступлении лейб-гренадер, а их все не было. Пробовали отговорить Рылеева — напрасно, он бросил наземь свою солдатскую амуницию и смешался с толпой.

Николай и Бенкендорф, отъехав в сторону, рассматривали каре. На конногвардейцев сыпались сверху, с заборов, поленья и камни. Пули свистели. Николай побледнел еще больше. Его гневный взгляд упал на толпу, стоявшую кругом, и уловил никогда не бывалое: толпа стояла в шапках, присвистывая и улюлюкая.

— Шапки долой! — крикнул он с ненавистью.

Народ отхлынул. Император поскакал навстречу верной части Московского полка, которую вел с Гороховой улицы, как-то особенно ссутулясь и дергая себя за рыжие бачки, великий князь Михаил. Московцев поставили на углу Исаакиевского собора против каре. Через несколько минут подошли семеновцы.

К двум часам Бестужеву, Пущину и другим было уже совершенно ясно, что замышлял против восставших Николай: он окружал их своими войсками. Оставались открытыми Галерная улица и набережная. Когда и их займут войска императора, каре будет отрезано.

Прискакали кавалергарды, без кирас, в наспех наброшенной амуниции, и были поставлены в резерв. Второму батальону Преображенского полка Николай, приказал примкнуть к левому флангу конной гвардии. Кольцо замыкалось. Из каре можно было разглядеть, как по Исаакиевскому мосту с Васильевского острова маршировали финляндцы. Они шли со всеми офицерами, следовательно — на помощь к императору. Однако у самого выхода с моста что-то случилось у финляндцев. Первый взвод, впереди которого шагал громадный офицер, — это был барон Розен, — стал и остановил весь полк. От Николая скакали к финляндцам генерал-адъютанты один за другим, возвращались и снова скакали, передавая приказ за приказом. Полк не двигался. Розен стоял как монумент.

Наконец произошло и то, чего никак не мог дождаться Рылеев: Сутгоф вышел на Сенатскую площадь с ротой своих лейб-гренадер.

Прибытие к мятежникам лейб-гренадер страшно испугало Николая. Дело было не в той роте, которую привел Сутгоф, а в том, что восстание не ограничилось половиной Московского полка. Финляндцев не было возможности сдвинуть с Исаакиевского моста; в Измайловском полку произошло какое-то замешательство, и полк не являлся. Не шли егеря и гвардейский экипаж. Флигель-адъютант Бибиков, посланный за гвардейским экипажем, был избит прикладами по дороге. В батарейной роте великого князя Михаила Павловича оказались перерубленными постромки. Николай приказал генерал-адъютанту Левашову скакать за Измайловским полком.

И, сжав зубы до скрипа, прошептал на ухо Адлербергу:

— Отправляйся во дворец и скажи шталмейстеру Долгорукому, чтобы готовил загородные экипажи для императриц и детей.

Бестужев стоял, опершись на солдатское ружье. Унтер-офицеры притащили откуда-то жбан с водкой. Пили солдаты, пил и он. В голове зажигалось что-то похожее на надежду, сердце падало и начинало биться часто и сильно. «Неужели брат Николай не приведет моряков? Не может быть! Только бы устоять до его прихода…» — и губы повторяли почти беззвучно в тысячный раз:

— Московский полк — сердце России!

О том, что будет после прихода моряков, он не думал.

В это самое время гвардейский экипаж показался на площади. Его вел Николай Александрович. Ротные командиры Арбузов, Михаил Кюхельбекер и другие были налицо, с блестящими глазами, в расстегнутых сюртуках и с саблями наголо. Экипаж шел почти бегом в колонне к атаке, с распущенными знаменами и барабанным боем. Откуда-то появившийся перед каре Рылеев бросился к Николаю Александровичу.

— Предсказание наше сбывается, — сказал он радостно, — последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы; мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою.

Они крепко обнялись.

Николай двинулся со свитой на Дворцовую площадь: он был сильно обеспокоен судьбой Зимнего дворца. Возле дома Главного штаба его остановила толпа лейб-гренадер, бежавшая с примкнутыми штыками, без офицеров; впереди мчался маленький поручик с русыми баками и личиком вербного херувима. Толпа разбивалась о лошадь императора на два потока и стремительно катилась дальше.

— Стой! — закричал Николай в ярости.

— Мы за Константина! — отвечали ему солдаты и продолжали бежать.

— Когда так, то вот вам дорога, — выговорил он, задыхаясь, и показал на Сенатскую площадь.

Четыре роты лейб-гренадер, кроме роты Сутгофа, ушедшей раньше, были подняты батальонным адъютантом Пановым, которого принял Каховский месяц назад. Каховский умел выбирать людей.

Лейб-гренадеры Панова образовали фас каре, обращенный к стройке Исаакиевского собора. Сутгоф отошел к Неве. Гвардейский экипаж встал между каре и стройкой, флангом к Галерной улице. Теперь в рядах восставших было не меньше трех тысяч человек, не считая пятисот финляндцев, стоявших на мосту [51]. Правда, ошибок и упущений сделано было немало. Сутгоф мог занять крепость, проходя мимо ее раскрытых ворот, но не сделал этого. Панов уже был во внутреннем дворе Зимнего дворца и, наткнувшись на саперов, попятился, вместо того чтобы выбить их и овладеть дворцом. Гвардейский экипаж пришел не только без своих пушек, о которых забыл, но почти и без патронов. Однако людская сила восставших была все-таки немаловажна.

Между тем коннопионеры занимали выход из Галерной улицы. Николая не было на Сенатской площади, но его система окружения действовала. Два эскадрона конногвардейцев обскакали каре и построились рядом с коннопионерами. Никто не подавал команды мятежным солдатам, но весь фас каре, обращенный к Галерной, приложился, как на ученье. Мишель выскочил вперед и крикнул:

— Отставь!

Однако десяток выстрелов раздался, и несколько человек конногвардейцев рухнуло со своих громадных коней.

— Уйдите, капитан, — говорил Пущин какому-то свитскому офицеру, — здесь вам делать нечего…

Капитан требовал, чтобы его пропустили к солдатам: он хотел говорить с ними и, порываясь за цепь, называл свою фамилию: Гастфер.

— Уйдите, — Оболенский погрозил ему кулаком.

Каховский подошел к капитану и несколько мгновений смотрел ему в лицо. Затем выхватил кинжал и ударил его в голову, за ухом. Капитан упал, приподнялся, его подхватили и, окровавленного, с повисшей головой, отвели внутрь каре.

Начали появляться нестроевые чины разных гвардейских полков и говорили шепотом:

— Подержитесь, господа, до вечера, а когда смеркнется, то все солдаты поодиночке станут перебегать на вашу сторону.

Приходили мастеровые и люди неизвестного звания из толпы, требовали оружия и кричали:

— Мы вам весь Петербург в полчаса вверх дном перевернем.

Над каким-то полицейским драгуном мелькали десятки кулаков; толпа втаптывала его в землю с остервенением. Полицейского спасли, причем Вильгельм Кюхельбекер был из главных спасателей. Вероятно, поэтому в руках у него очутился огромный палаш драгуна с медным эфесом. Вдруг завидев раздувающиеся ноздри Левушки Пушкина, неизвестно как пробравшегося к каре, Кюхельбекер передал палаш ему и, подведя Левушку к Одоевскому, сказал по-французски:

— Примите от меня этого молодого солдата.

Еще через несколько минут Левушка показался уже без палаша, а потом исчез вовсе.

Было около трех часов. Сумеречный декабрьский день переходил в холодный, печальный вечер. Солдаты замерзли. Усатые сизые лица смотрели сурово и безнадежно. Отступать было некуда. Можно было только наступать. Скоро и это должно было оказаться невозможным — правительственные войска все прибывали. Четыре орудия с грохотом проскакали и стали на углу Адмиралтейского бульвара, грозно разинув медные пасти, тускло освещенные серым мерцанием кончавшегося дня. Можно было бы соединиться с толпой, но офицеры этого решительно не хотели. Полиция появлялась в разных концах площади и гнала народ.

Арбузов первый заметил жест генерала Орлова, командовавшего конной гвардией, хотя и не слышал слов. Так подают сигнал к атаке. Действительно, эскадрон конногвардейцев отделился от строя и поскакал к каре. Скакал он плохо — лошади, не перекованные на шипы, скользили, спотыкались и падали, широко разбрасывая ноги по льдистому покрову земли. Нападавших встретили из-за угла, где хранились строительные материалы, градом камней и поленьев. Какие-то люди вырывали булыжники из мостовой и швыряли в конногвардейцев. Атакующие рассыпались, не доскакав до каре. Эскадрон повернул назад.

Оболенский, заметив, что к каре подошли офицеры лейб-гренадерского полка и зовут своих солдат в казармы, разгорячился.

— Бей тех, кто зовет! — кричал он.

Генерал Орлов повел конную гвардию во вторую атаку. Снова скользили и падали лошади, сыпались камни и поленья, хохотала толпа. Каре встретило атаку пелотонным огнем и, свалив десятка два конногвардейцев, заставило их отступить, не врубившись.

У конногвардейского полковника барона Велио болталась перебитая рука. Его унесли в манеж. Орлов попробовал атаковать в третий раз, но столь же неудачно.

Николай со свитой уже вернулся с Дворцовой площади и стоял позади батареи. Камни и комья снега летели со всех сторон в этот угол бульвара. Флигель-адъютанта Перовского кто-то так ударил поленом в спину, что он едва отдышался. В принца Евгения Вюртембергского, племянника бестужевского герцога, угодил комок снега. Он наскочил на бросившего и конем опрокинул его наземь.

— Ты что делаешь?

Тот поднялся отряхиваясь.

— Шутим-с, барин! — и пустился наутек.

Командир лейб-гренадерского полка Стюрлер не отходил от фасов каре, занятых его солдатами. Он плохо говорил по-русски и, уморительно коверкая слова, упрашивал солдат идти в казармы. Оболенский несколько раз повторял ему:

— Полковник, уйдите, иначе вас унесут…

Его брали под руки и отводили насильно, но он возвращался. Каховский давно уже следил за этой комедией. Наконец подошел к Стюрлеру и выстрелил в него из пистолета. Стюрлер отбежал в сторону, потом вскинул кверху руки, как бы желая подтянуться на невидимом турнике, сделал несколько шагов на месте и упал. Его потащили в дом Главного штаба.

Бестужев думал: «Если бы Измайловский полк присоединился к нам, я бы принял команду и тогда можно было бы решиться на атаку». План атаки вертелся у него в голове. Но измайловцы стояли на месте и, как видно, ждали ночи. А между тем подошел Павловский полк и занял Галерную улицу вдоль.

Император принимал последние меры. Два митрополита — петербургский Серафим и киевский Евгений — в митрах и облачении, с двумя иподиаконами на запятках саней, выехали к бунтовщикам. Солдаты снимали кивера и, взяв ружья к ноге, крестились. Серафим поднял крест, благословляя.

Михаил Кюхельбекер подошел к нему и сказал просто:

— Отойдите, батюшка, не след вам мешаться в это дело.

Слова его, как эхо, отозвались в рядах.

Митрополиты с иподиаконами двинулись назад, сопровождаемые народом. Чьи-то услужливые руки распахнули перед ними калитку забора, окружавшего стройку Исаакиевского собора. За калиткой виднелись грязные рабочие бараки, телеги для подвозки материала, мусор и щебень.

Около четырех часов дня подъехал к каре командующий гвардейской артиллерией генерал Сухозанет. Его не любили в гвардии. Сухозанет закричал что-то о пушках и картечи.

— А привез ли ты конституцию? — отвечали ему. — Скажи, чтоб прислали кого почище тебя… Константин!

— Так узнайте же, что такое Николай!

Сухозанет повернул лошадь и вырвался из каре.

Несколько выстрелов полетело ему вдогонку, и перья посыпались из султана его шляпы. Он на скаку выдернул султан. По-видимому, это было заранее условленным сигналом. Бестужев успел подумать: «Мы погибли. Однако не повести ли солдат в атаку на пушки?..» Откуда-то взявшийся Корнилович сказал:

— Вот теперь надо идти и взять орудия.

Кругом еще кипели какие-то рассуждения. Бестужев не принимал в них участия. Все было бесполезно. Еще утром он хотел или успеха, или смерти. Идя к московцам, он ожидал, что кончит жизнь на штыках, не выходя из полка, — уже тогда он не надеялся на успех. А что же теперь? Только смерть…

Сумерки разорвало пламенем, и первый выстрел грянул. Бестужев кинулся вперед, под пушки, — он искал смерти. Все остальное — каре, народ — стояло на месте, или прицел был взят неверно, или стреляли холостыми зарядами. Конногвардейские офицеры, раздосадованные неудачей своих атак, радовались близости конца.

— Ура! Фора! Фора! [52] — кричали они, как в театре.

Вспыхнуло пламя у бульвара, и два орудийных залпа один за другим загремели, как в настоящем бою. Острые льдинки, веером взлетавшие из-под ног, били в лицо. Флейтщик гвардейского экипажа, мальчик русый и тонкий, подпрыгнул и ударился оземь. С Бестужева слетела простреленная шляпа. «Умру, сейчас умру!» — думал он с восторгом. Возле него катались по земле, корчились и стонали люди. Бестужев услышал голос Пущина, его последнюю команду:

— Sauve qui peut! [53]

Никакого каре уже не было. Тысячи людей бежали стремглав, прыгая на лед Невы, прорываясь через ряды павловцев и конно-пионеров на Галерную и набережную. Орудие ударило по бежавшим. Звенели разбитые оконницы в сенате, с крыш и заборов кучами валился народ. С каким-то мертвым чувством в душе Бестужев пробирался между убитыми, ступая по снегу, вдруг зардевшемуся большими красными цветами… У входа в Галерную улицу он столкнулся с братом Николаем Александровичем, который пытался остановить беглецов и уже составил взвод. Бестужев тоже удержал нескольких лейб-гренадер. Но через минуту никого не было — ни взвода, ни гренадер, ни Николая Александровича. Ядра, прыгая и гудя, ударяясь в простенки домов узкой улицы, рикошетом разили прятавшихся между выступами цоколей людей. Картечь догоняла ядра. Ни один закоулок не оставался вне огня. Галерная походила на капкан. Бестужев забежал под незапертые ворота огромного дома графа Остермана-Толстого и начал подниматься по неосвещенной лестнице.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава I. 14 декабря 1825 года

Глава I. 14 декабря 1825 года Высокий, с военной выправкой, человек торопливо пересек залитый дождями дворик в Таганроге около дворца и вышел на улицу.У ворот часовой отдал ему честь, но незнакомец его не заметил. Ещё миг и высокий человек исчез во тьме ноябрьской ночи,

Второй штурм Севастополя 17 декабря 1941 года — 1 января 1942 года

Второй штурм Севастополя 17 декабря 1941 года — 1 января 1942 года Есть в Севастополе памятное место — командный пункт Приморской армии, ныне превращенный в мемориал. Отсюда многие месяцы осуществлялось руководство обороной главной базы флота.Здесь под защитой

Император Александр I Павлович (Благословенный) (12.12.1777-19.11.1825) Годы правления – 1801-1825

Император Александр I Павлович (Благословенный) (12.12.1777-19.11.1825) Годы правления – 1801-1825 Царствование Александра I стало началом «золотого» века Российской империи. Он сменил на престоле своего отца Павла I – человека странного, придерживавшегося консервативных взглядов на

Семья императора Александра I Павловича (Благословенного) (12.12.1777-19.11.1825) Годы правления: 1801-1825

Семья императора Александра I Павловича (Благословенного) (12.12.1777-19.11.1825) Годы правления: 1801-1825 РодителиОтец – император Павел I Петрович (20.09.1754-12.01.1801).Мать – императрица Мария Федоровна, принцесса Софья-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская

Глава I 14 декабря 1825 года

Глава I 14 декабря 1825 года Высокий, с военной выправкой, человек торопливо пересек залитый дождем дворик в Таганроге около дворца и вышел на улицу.У ворот часовой отдал ему честь, но незнакомец его не заметил. Еще миг, и высокий человек исчез во тьме ноябрьской ночи,

Глава I. 14 декабря 1825 года

Глава I. 14 декабря 1825 года Высокий, с военной выправкой, человек торопливо пересек залитый дождями дворик в Таганроге около дворца и вышел на улицу.У ворот часовой отдал ему честь, но незнакомец его не заметил. Еще миг и высокий человек исчез во тьме ноябрьской ночи,

Король анимации Уолтер Элайас Дисней (Walter Elias Disney) (5 декабря 1901 года, Чикаго — 15 декабря 1966 года, Лос-Анджелес)

Король анимации Уолтер Элайас Дисней (Walter Elias Disney) (5 декабря 1901 года, Чикаго — 15 декабря 1966 года, Лос-Анджелес) День 21 декабря 1937 года навечно вошел в историю американского кино. Тогда зрители Голливуда увидели первый полнометражный мультипликационный фильм «Белоснежка и

ГЛАВА XIV Переход Аян — Нелькан 8-го декабря — 28-го декабря 1922 года Аянского отряда под ком[андованием] ген[ерал]-майора Вишневского

ГЛАВА XIV Переход Аян — Нелькан 8-го декабря — 28-го декабря 1922 года Аянского отряда под ком[андованием] ген[ерал]-майора Вишневского 8-го декабря. Выступили из Аяна в 2 часа дня. Провожали — управляющей областью П. Куликовский, его помощник якут Д. Т. Борисов и немногочисленное

Николай Александрович Бестужев 14 декабря 1825 года

Николай Александрович Бестужев 14 декабря 1825 года [1]Сабля моя давно была вложена, и я стоял в интервале между Московским каре и колонною Гвардейского экипажа, нахлобуча шляпу и поджав руки, повторяя себе слова Рылеева, что мы дышим свободою. – Я с горестью видел, что это

СЕНТЯБРЬ 1825 — 26 НОЯБРЯ 1825

СЕНТЯБРЬ 1825 — 26 НОЯБРЯ 1825 Для счастья народов надо, чтобы их вожди были мудрецами или мудрецы — их вождями. Платон. Это было ранним утром 1 сентября 1825 года. Высокая дорожная коляска с царским кучером, знаменитым Ильей Байковым на козлах, быстро катилась к заставе. За ней

27 НОЯБРЯ 1825 — 11 ДЕКАБРЯ 1825

27 НОЯБРЯ 1825 — 11 ДЕКАБРЯ 1825 Нас по справедливости назвали бы подлецами, если б мы пропустили нынешний единственный случай. И. Пущин. 27 ноября у Бестужева был свободный от дежурства день. Позавтракав, он сидел в малиновом архалуке с желтыми кистями на диване у Рылеева.

12 И 13 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

12 И 13 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА И он говорит мне, снимая оковы, Мое неизменное, вечное слово: Свобода! Свобода! Огарев. В ночь на пятницу 12 декабря погода изменилась. Оттепель последних дней, когда над городом бушевали мокрые вьюги, снег таял и стекал в канавы грязными ручьями,

15 ДЕКАБРЯ 1825 — 5 АВГУСТА 1826

15 ДЕКАБРЯ 1825 — 5 АВГУСТА 1826 Единственное благо побежденных — не надеяться ни на какое спасение. Вергилий. Бестужев постучал. Ему открыли. Из передней он вошел в ярко освещенную комнату. За фортепьяно сидел свитский офицер и, ударяя пальцами по желтым клавишам, высоко

М. Л. Магницкий Сон в Грузине с 26 на 27 июля 1825 года[715]

М. Л. Магницкий Сон в Грузине с 26 на 27 июля 1825 года[715] 26 июля ввечеру, после самого приятного угощения в том месте, где десять лет тому назад разрешилась участь моего семейства[716], я почувствовал такое смешение разных ощущений, что не мог сам себе изъяснить положения души

14 (26) декабря. Восстание декабристов (1825) Странные сближения

14 (26) декабря. Восстание декабристов (1825) Странные сближения 14 (26) декабря, «на очень холодной площади» (Тынянов, кажется, преувеличил — погода была пасмурная, скорее мягкая, 8 градусов мороза) произошло одно из самых мифологизированных событий русской истории.На переломе