ЛЕТО 1936 ГОДА

ЛЕТО 1936 ГОДА

«Целые дни провожу на открытом балконе, — сообщал Островский в одном из первых писем из Сочи, — свежий ветер с моря, теплый и ласковый. Жадно дышу и не надышусь. Хорошо здесь, на новом месте».

На новом месте Островский стремился как можно скорее закончить первую часть «Рожденных бурей». Материал был собран, продуман и буквально просился на бумагу. Предстояло написать четыре главы — 6, 7, 9 и 10-ю.

Однако вскоре после возвращения в Сочи он тяжело заболел: обострилась болезнь почек, осложненная желтухой и желудочным заболеванием. Врачи признали состояние больного критическим. Под угрозой находилась его жизнь.

Наконец 14 июня 1936 года Островский мог написать автору этой книги:

«Ты не удивляйся моему молчанию. Пришлось привести в порядок архив и все свое литературное хозяйство, библиотеку и пр. Погода здесь все время отвратительная, резкие колебания и влажность 85–90 %. Здоровье мое шатнулось было вниз, но я во-время это заметил и восстановил равновесие. Завтра вновь открываю рукопись — приступаю к делу».

Островский ограничился сдержанными словами «шатнулось было вниз» и «восстановил равновесие». В других письмах слова эти расшифровываются:

«Здоровье мое предательски качается. Каждую минуту можно ожидать срыва. И я спешу, ловя минуты. Оказывается, что у меня был прорыв желчного пузыря. На этот раз смерть обошла кругом» (31 июля).

«Я едва не погиб от нового врага, появившегося в моем организме. Врачи считали положение безнадежным… Даже я, видевший виды, почувствовал, что дело гиблое. Шла борьба за жизнь… И вот все-таки и на этот раз жизнь победила, и я медленно выздоравливал. Рана зажила. Я не только поправился, но набросился на работу с такой жадностью, что забыл все на свете» (19 августа).

15 июня он открыл рукопись и приступил к делу. Но через три дня страну нашу и весь тир потрясла скорбная весть, которая тяжестью своей обрушилась и на Островского. 18 июня 1936 года умер Алексей Максимович Горький.

После смерти Ленина смерть Горького явилась самой тяжелой утратой для нашей страны и для человечества.

Островский телеграфировал в «Комсомольскую правду»:

«Потрясен до глубины души безвозвратной потерей. Нет больше Горького. Страшно подумать об этом. Еще вчера жил, мыслил, радовался с нами гигантским победам родной страны, которой отдал весь свой творческий гений. Какая ответственность ложится на советскую литературу сейчас, когда ушел из жизни ее организатор, вдохновитель.

Прощай, милый, родной, незабываемый Алексей Максимович!»

Смерть Горького на много дней выбила Островского из колеи, лишила его спокойствия, сна.

Н. А. Островский на веранде своего дома. Сочи (1936).

Он писал 1 июля: «На сердце у меня глубокая грусть. Гибель Алексея Максимовича тяжело меня поранила. Я потерял покой и сон… Осиротели мы без него. Я думаю о той ответственности, которая ложится на каждого из нас, молодых, только что вступающих в литературу писателей. Большая грусть у меня на сердце, не развеялась она еще».

Многое сближало Островского с Горьким — и в жизни и в литературе. Помню, с каким душевным трепетом передавал мне Островский в апреле 1936 года, накануне X съезда ВЛКСМ, свою книгу «Как закалялась сталь» для Горького (я ехал тогда к нему — в Тессели). Островский своею рукой сделал на книге надпись: «С сыновней любовью». Он просил вручить ее Алексею Максимовичу лично. И помню, с какой сосредоточенностью слушал он мой рассказ о встрече и разговоре с Горьким, который проявил большой интерес к жизни Островского, благодарил за книгу. Алексея Максимовича беспокоило лишь одно: не зазнается ли молодой автор? Не испортит ли и не погубит ли его слава? Горький назвал фамилию другого молодого писателя, у которого от первого литературного успеха образовался чудовищно-уродливый «флюс самомнения». А когда услышал мой ответ, что Островский не такой, переспросил: «Не такой?» Потом помолчал, насупил брови, побарабанил пальцами по столу и уже утвердительно сам произнес: «Да, по всему видно, что не такой».

Островский с жадностью расспрашивал тогда о всех подробностях этой моей встречи с Горьким; он как бы сам переживал эту встречу.

Теплилась надежда, что Горький, прочтя книгу, откликнется на нее[112].

«Как бы сурово ни критиковал меня великий мастер, — писал Островский, — но это самый дорогой и нужный для моего роста, для моего движения вперед документ».

А разве исключена была возможность повидаться?

Но Горький был уже тяжело болен. Вокруг него сновали враги. Рядом с ним, в его собственном доме, находились его убийцы: секретарь, врачи… Те же, кто в свое время поссорил Горького с Маяковским, мешали ему теперь сблизиться с Островским.

И вот — Горький уже никогда не откликнется, и Островский никогда с ним не поговорит. Он никогда не узнает слов, сказанных Алексеем Максимовичем в разговоре с Е. А. Пешковой. «Его жизнь, — сказал тогда А. М. Горький об Островском, — живая иллюстрация торжества духа над телом». И посоветовал прочитать «Как закалялась сталь».

«…Я думаю о той ответственности, которая ложится на каждого из нас, молодых, только что вступающих в литературу писателей…» — это было ответом Островского на смерть незабвенного Горького.

Еще на заре своей литературной деятельности Горький написал рассказ «Часы». Он писал:

«…Не жалей себя, — это самая гордая, самая красивая мудрость на земле. Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя! Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые — вторую; каждому, кто любит красоту, ясно, где величественное… Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя!»

Островский был мужественным и щедрым.

«Здоровье мое, если говорить правду, ни к чорту, но работаю по 12 часов, в две смены, — писал он жене 2 августа. — …Поистине, вся наша жизнь есть борьба. Поистине, единственным моим счастьем является творчество.

Итак, да здравствует упорство! Побеждают только сильные духом. К чорту людей, не умеющих жить полезно, радостно и красиво. К чорту сопливых нытиков. Еще раз — да здравствует творчество».

6 августа он повторял:

«Жму по всему фронту… Скоро первый том будет закончен… В доме две машинистки, стучат с утра до позднего вечера, два секретаря — и вся эта армия брошена на штурм».

И 9 августа:

«Сейчас идет самая напряженная работа. Дописываются последние страницы. Редактируется вся книга. А. П. (Александра Петровна Лазарева. — С. Т) и весь мой штат перешел на двухсменную работу. Дом полон машинисток. Я, по обыкновению, жму всех, и они, наверное, ждут не дождутся, когда этот сумасшедший парень успокоится».

И, наконец, 21 августа:

«Сегодня закончен первый том романа «Рожденные бурей».

С 17 июля по 17 августа написано 123 печатные страницы. Это невиданное напряжение и темпы.

«Устал безмерно, но первый том есть!»

Рукопись была перепечатана в нескольких экземплярах, сброширована и разослана друзьям и издательствам для критики.

В это время Николай Алексеевич обратился с письмом к Михаилу Шолохову:

«Я хочу прислать тебе рукопись первого тома «Рожденные бурей», но только с одним условием: чтобы ты прочел и сказал то, что думаешь о сем сочинении. Только по честности, если не нравится, так и крой! «Кисель, дескать, не сладкий и не горький». Одним словом, как говорили в 20-м году, «мура». Знаешь, Миша, ищу честного товарища, который бы покрыл прямо в лицо. Наша братия, писатели, разучились говорить по душам, а друзья боятся «обидеть». И это нехорошо. Хвалить — это только портить человека. Даже крепкую натуру можно сбить с пути истинного, захваливая до бесчувствия.

Настоящие друзья должны говорить правду, как бы ни была остра, и писать надо больше о недостатках, чем о хорошем, — за хорошее народ ругать не будет.

Вот, Миша, ты и возьми рукопись в переплет. Помни, Миша, что я штатный кочегар и насчет заправки котлов был неплохой мастер. Ну, а литератор из меня «хужее». Сие ремесло требует большого таланта. А «чего «с горы» не дано, того в аптеке не купишь», говорит старая чешская пословица.

Так-то, медвежонок наш вешенский!»

Писатель предупреждал издательства:

«Я считаю необходимым еще раз предупредить вас, что рукопись первого тома романа «Рожденные бурей», посланная мною вам для ознакомления, не может быть сдана в набор, пока я не произведу всю редакторскую работу и не внесу все необходимые поправки, дополнения и т. п…Посылал я рукопись для получения от вас оценки и отзыва, но отнюдь не для издания».

21 августа 1936 года Островский закончил первую часть «Рожденных бурей». Сочинский горком партии категорически предложил ему отдохнуть. Островскому предоставили полуторамесячный отпуск.

«Сегодня я в отпуску», — писал он 21 августа.

Но стоило ему прекратить работу, нарушить трудовой ритм своей жизни, как с особым ожесточением наваливалась болезнь. Обострялись все, казалось, дремавшие до сих пор боли. Раньше он их не чувствовал, не замечал. Теперь они как бы мстили ему за это.

«Отпуск начался очень плохо, как и в прошлом году, — с огорчением отмечал Островский. — Отсюда могу сделать вывод, что пока я работаю, то и силы берутся, а достаточно не работать, как все обрушивается на меня».

И вот сейчас, веря в свой испытанный целебный метод, он и во время отпуска «лечил» себя тем, что много читал, отвечал на письма, встречался с массой людей: участниками автопробега и молодым коллективом театра имени Ермоловой, девушками-парашютистками и студентами Новочеркасского индустриального института, прославленными летчиками — Героями Советского Союза В. Чкаловым, А. Беляковым и юными школьниками. Островский подолгу беседовал с корреспондентами и писателями. Вечерами его навещали отдыхающие в Сочи и гастролирующие там артисты: квартет имени Вильома, Вера Духовская и Павел Лисициан, молодой композитор Сигизмунд Кац.

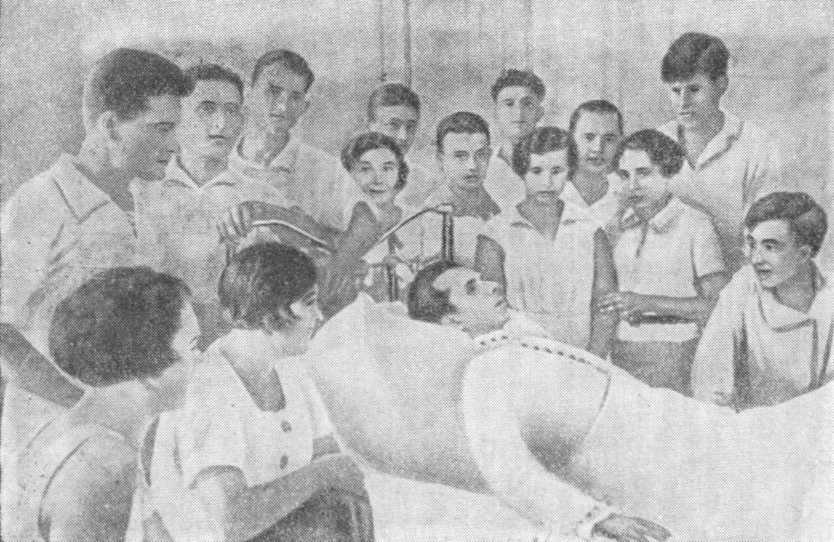

Группа студентов Новочеркасского института в гостях у Н. А. Островского (1936).

Он проявлял активный интерес ко всем и ко всему.

Островский расспрашивал девушку-парашютистку, хорошо ли подготовлен ее новый прыжок:

«Помни, что запасных частей к человеческому организму нет…»

Он сердечно сказал певцу Павлу Лисициану:

— Тебе двадцать два года, и ты уже солист столичного театра! Благодари судьбу, Павлик, что ты родился в это прекрасное время!

В. Чкалов приехал со своими товарищами по перелету на отдых в Сочи после знаменитого полета по Сталинскому маршруту: Москва — Арктика — остров Удд (названный затем островом Чкалова).

— Первое, что мы сделаем, приехав в Сочи, — говорил еще в пути В. Чкалов, — это пойдем все вместе к Островскому.

«Еще в вагоне Валерий Чкалов вспомнил, — пишет А. Беляков, — что в Сочи живет писатель Николай Островский. Все мы увлекались книгой «Как закалялась сталь», и каждый по-своему представлял себе ее героя. Теперь мы имели возможность лично познакомиться с замечательным человеком, написавшим эту книгу, увидеть живого Павла Корчагина, говорить с ним»[113].

И вот они встретились — герои с героем. Островский пожелал не только пожать руку Валерию Павловичу, но и представить себе, каков с виду его собеседник: Чкалов нагнулся, и Островский пальцами ощупывал его могучую фигуру.

Они сидели долго и успели поговорить о многом. Островский сказал, что сам в 1921 году хотел поступить в школу летчиков, прошел уже все испытания, но сорвался у окулиста.

Он разговаривал с гостями, как летчик с летчиками; Островский интересовался конструкцией самолета «АНТ-25», на котором был совершен перелет, поведением машины в воздухе и ее нынешним состоянием, режимом горючего.

«Мы рассказали ему о нашем перелете, — пишет А. Беляков, — о безграничных возможностях советской авиации, о людях, с которыми нам приходилось встречаться. Николай Алексеевич много расспрашивал о товарище Сталине и, в свою очередь, рассказал нам содержание задуманного им произведения… Когда мы вышли, Чкалов сказал:

— Первый раз вижу такую веру в жизнь!.. Это действительно сильный человек и великий патриот. Наш народ его никогда не забудет».

Островский не только живо интересовался всем и всеми, но — что поистине удивительно — умел действительно быть в курсе всех событий. В этом убеждались и летчики, и писатели, и актеры…

Художник Яр-Кравченко рассказывал, что Островский поразил его точным знанием всего того, что он не видел и что, однако, представлял в совершенстве, не только как всякий зрячий, но более того — зрячий с особым восприимчивым и зорким зрением.

— Говорил ли он мне об Алексее Стаханове, который стал известен почти одновременно с Островским, или о Петре Кривоносе, его рассказ был таким наглядным, а описание таким зрительным, что я их ощущал — от походки до роста и цвета лица. Когда я передал ему письмо художника И. И. Бродского с просьбой позировать мне для портрета, который издательство предполагало выпустить отдельным листом, Николай Алексеевич спросил меня: «Вы чей ученик?» Я ответил: В. Е. Савинского и И. И. Бродского, в мастерской которого сейчас учусь. «Бродский? — переспросил Островский. — Как же, знаю — это первый художник революции. Хотя я с ним не знаком, не его картины «Заседание II конгресса Коминтерна», «Расстрел 26 бакинских комиссаров», портреты товарища Ленина и товарища Сталина я видел и знаю давно». И он начал меня расспрашивать о Бродском, о его жизни и работе, и это были опять особые вопросы Островского. Какого он роста? В чем ходит? Как работает? Кто его ученики? Расспрашивал о художнике Грекове, о К. С. Петрове-Водкине. Интересовался — люблю ли я Репина и чем отличается Репин от Серова? Он любил и понимал русское реалистическое изобразительное искусство и умно в нем разбирался.

Широте интересов и познаний Островского поражались многие.

Еще в июне 1936 года его навестили А. Фадеев и Ю. Либединский.

«Разговор идет о «Тихом Доне», об исторических композиционных и психологических особенностях этого грандиозного романа, — вспоминал Ю. Либединский. — Удивительно смело и в то же время очень бережно ощупывает Островский ткань романа. Я ни разу в нашей среде не слышал такого соединения смелости и бережливости суждений в отношении произведения товарища. Так можно судить только о своей вещи и то не вслух…»[114]

Их крайне поразила обстоятельность и глубина рассуждений Островского о советской литературе, о происходящих в ней процессах. Он с огорчением говорил о ее недостатках, радовался ее победам и предсказывал их.

«Мне особенно запомнилось, — пишет Ю. Либединский, — с каким воодушевлением говорил он о великой моральной задаче советской литературы показать женщину-бойца, женщин — товарищей и соратников. «Наших милых подружек», — сказал он.

Не менее писателей изумлены были встретившиеся с Островским актеры.

«— Знаю, знаю про ваш театр, — говорил он ермоловцам. — У меня были вчера товарищи из руководства. Они меня держат в курсе всех событий города. Рассказали, что спектакль «Платон Кречет» Корнейчука хорошо у вас идет, живо, естественно А вот с французской пьесой что-то не получилось. А театр-то знает, что это неудача? А надо знать… Мне кажется, что режиссеры и артисты смотрят свои спектакли все больше из-за кулис. А надо их смотреть из зрительного зала. Вместе со зрителем; зритель-то ведь все понимает. И среднее произведение — это тоже неудача. Мне недавно рассказывали, что читатели назвали часть книг в библиотеках «могильником». Это те книги, которых не читают. Самое ужасное, по-моему, — это попасть в «могильник». В театрах «могильником» надо назвать спектакли, которые зритель не смотрит. Кому нужно, чтобы вы тратили силы на такие спектакли? Ведь это же очень обидно, если зритель в середине спектакля вспомнит о мацестинской ванне…» [115]

Николай Алексеевич расспрашивал их о репертуаре театра, его планах. Его интересовало и количество мест в театре, и заработная плата актеров, и их учеба — общеобразовательная и политическая. «Или только репетируют и играют?»

Здесь же, на веранде, артисты исполнили два отрывка: сцену Мити и Любови Гордеевны из «Бедность не порок» А. Островского и сцену бригадирши Лешки и Илюшки Солнышкина из «Дальней дороги» молодого советского драматурга А. Арбузова.

— Слушая ваши голоса, — сказал он, — я думал, жизненно ли, правильно ли передается чувство. Игру женщин — Любовь Гордеевну и Лешку — я почувствовал хорошо. Такие женщины есть в жизни. Лешку, например, я сам когда-то встречал в числе работниц на украинских табачных фабриках. Митя — очень решителен. Это, пожалуй, немного не по Островскому, но такой Митя мне больше нравится. Подневольного, забитого человека можно показывать по-всякому. Все мы знаем, что судьба часто ставит человека на колени. Но можно ползать на коленях так, что хозяин взглянет и подумает: «Ну, сегодня он ползает, а завтра встанет и повесит меня». В показе такого вот Мити большая правда.

Уходя от Островского, актеры с особенной остротой и силой почувствовали и поняли, что «нужно жить ответственно», что «можно сделать очень многое, и это зависит от самого себя, только от себя».

В дни своего отпуска Николай Алексеевич обсуждал инсценировку «Как закалялась сталь», сделанную для одного из московских театров. Предполагалось, что Павла Корчагина будет играть артист Э. Гарин, Жухрая — М. Боголюбов.

Это была уже не первая попытка инсценировать роман. Все предыдущие кончились безуспешно. В игру, в напыщенную декламацию превращалось то, что составляло сущность Корчагина. Слово не оживало, оно оставалось лишь репликой актера, неспособной найти живой отклик в душе. Сценическое действие фиксировало лишь схему произведения, но не раскрывало корчагинского характера. Мир его был представлен узким и тесным. Его непреклонная воля, сокрушающая все преграды, была измельчена и низведена порой до позерского жеста. Неистребимый оптимизм подменен плоским бодрячеством. Не было пространства, которым он был окружен, воздуха, которым он дышал, дали, которую видел.

С тем большим вниманием отнесся Островский к новой попытке театра поставить «Как закалялась сталь». Инсценировку обсуждали два вечера. Островский с огорчением забраковал представленный вариант текста. Мне, как и всем присутствовавшим при этом, глубоко запомнились замечания, которые Островский делал по ходу чтения, разрушая предлагаемые ситуации и создавая новые, набрасывая сцены, опровергая одно, доказывая другое. Одухотворенное, энергичное лицо его становилось то гневным, то добрым. Он всячески оттенял и подчеркивал нравственную красоту и силу своих героев, их моральное превосходство перед врагом. Он требовал, чтобы была показана в полную меру высота их идей.

В инсценировке были изменены положения романа, нарушена связь между ними. Внутреннее движение людей оказалось приостановленным. Николая Алексеевича беспокоило, что инсценировщик, увлекшись обилием различных поступков, упустил основную тему «Как закалялась сталь».

По воле автора инсценировки мать Тони Тумановой отказалась во время погрома приютить у себя еврейских детей. Островский протестовал:

— Это бросает тень на Корчагина. Непонятно, как Павел, зная о таком поступке Тониной матери, мог искать спасения в их семье. Никогда он не переступил бы порога их дома! Семья Тумановых не реакционная семья, наоборот, она была очень либеральной, хоть и мещанской по существу. Тоня не боец, она неспособна уйти в бурю. Но она в юности своей романтична, любит героику, и она, несомненно, настояла бы на том, чтобы впустить к себе детей. Иначе невозможно оправдать чувство Павла к ней. Нет! Он неспособен предать свой класс в любви. Он неспособен был бы, например, полюбить Лещинскую, явного классового врага. Тень поведения Тони падает на Павла и чернит его. Это недопустимо.

Островский подробно разобрал всю «сцену погрома».

— В этой сцене неверно изображен и сам Павел, — говорил он. — Имея при себе револьвер, он не мог остаться пассивным свидетелем убийства старого Пейсаха. Этого не могло быть! Он бросился бы на петлюровца. У трупа старика Павел не мог рассказывать своим друзьям-мальчикам о том, как он добыл револьвер. Павка может появиться уже возле мертвого Пейсаха, в тоске звать Жухрая, как спасителя, и вдруг увидеть его арестованным, под конвоем. Он бросается на помощь Жухраю, бросается безоружным. Револьвер в руках Павла несколько уравновешивает силы, снижает героичность его поступка. Наконец, он в горячке просто забывает, что у него в кармане оружие.

Он говорил о последнем объяснении Павла с Тоней:

— Беседа вышла у них уж очень бесцветной. Надо ярче показать, как развеялся романтизм Тони, показать разочарование Павла в ней. Она ему и близка и чужда одновременно: коллизия столкновения двух миросозерцаний. Он не раб, он боец. И когда она предложит ему работу у ее отца, он скажет: «Я буду завоевывать такую жизнь, где я буду хозяином. А ты предлагаешь мне быть холуем».

Его возмутила сцена с Фросей.

— Нельзя себе представить, что девушка рассказывала шести человекам о своем позоре. Надо продумать это. И надо оправдать самый факт ее падения: она продалась, чтобы спасти семью от голодной смерти, а не из-за распущенности. Надо дать почувствовать классовый ужас этого преступления.

В пьесе влюбленный Сережа Брузжак показывал фотографию своей девушки. Он хвастался ею перед многими товарищами. Может быть, для какого-нибудь юноши это и характерно, но для Сережи? Для этого вдумчивого и мечтательного юноши?

— Нет. Сережа не будет обнажать свои интимные чувства. Другу своему он обязательно покажет карточку, но не всем.

Возражения вызвал и эпизод на паровозе. Помните: немецкие оккупанты, угрожая смертью, мобилизовали паровозную рабочую бригаду и заставили ее вести поезд с карательным отрядом. Рабочие в конце концов убили сопровождавшего их часового и сбежали.

Николай Алексеевич придавал большое значение этой сцене, ибо видел здесь проявление пролетарского гуманизма: «Убить одного во имя спасения тысяч».

Островский нашел, что инсценировщик недопустимо снизил в этой сцене образ Жухрая. Жухрай — большевик. Он едет вместе с беспартийными рабочими. Почему же не он убивает часового?

— Жухрая не должно быть на паровозе. Без него роль рабочих вырастает. Они сами убивают часового. Пусть рабочие говорят с Жухраем до своей поездки в другом месте — возле пакгауза. Нужно показать его влияние на рабочих. Он не может им просто сказать; «Бей», — он вдумчив, хорошо знает, как это опасно, и никогда не пошлет рабочих на гибель. Жухрай скажет: «Спросите у своей рабочей совести и поступайте так, как она вам подскажет», — или что-нибудь в таком роде. Сознательность беспартийных рабочих в том-то и проявилась, что они действовали здесь без приказа, без какого бы то ни было нажима со стороны.

Николай Алексеевич волновался:

— Я не спал эту ночь. Меня волнует судьба пьесы, я тревожусь за нее. Она не может быть средней. Она должна быть хорошей. Я не чувствую победы автора. Многое огорчает меня. Рита и Павел не захватывают, не потрясают. Их надо выдвинуть на передний план даже за счет других. Рита должна появиться раньше и с первых шагов завоевать любовь зрительного зала…

Лазарет — тяжелая для сцены штука. Не лучше ли Павла посадить в кресло? Или даже — пусть ходит при поддержке медицинской сестры. Кроватная обстановка очень тяжела для актера. А можно перенести действие и на веранду, где солнце, зелень, жизнь… И это трагедия Павла… На игре в шахматы можно показать, как Павел воспринимает удары жизни. Ожесточенное мужество. Да, да, ожесточенное мужество! Это как в боксе: он падает, но моментально поднимается и бросается на противника снова и снова. И Корчагин не мрачен. Он страдает, но улыбается. Это настоящий рабочий парень, боец…

Он предложил закончить пьесу монологом Корчагина:

— «Рита, подними за меня бокал! Друзья, самое дорогое, что есть у человека, — это жизнь…» Таков лейтмотив романа, и он будет звучать торжественно, прекрасно. Павел разгромлен физически, но т победитель, он снова в первых рядах бойцов.

Так Островский снова, после работы над сценарием «Как закалялась сталь», возвратился к своему роману, к его героям. Он и теперь распрощался с ними только на время. Ведь запланированы были еще: «Детство Павки» — специально для детей — и продолжение «Как закалялась сталь» — «Счастье Корчагина»…

Большую радость доставляли ему импровизированные вечера-концерты. Николай Алексеевич обладал абсолютным музыкальным слухом и незаурядной музыкальной памятью. В юности он был искусным гармонистом, отлично играл на гитаре, пел. Долгая болезнь лишила его этих возможностей, потребности же остались живы. «Как бы я хотел вновь собрать всех своих друзей, досыта наговориться с ними и попеть наши любимые песенки», — писал он, будучи уже прикован к постели.

«Любимые песенки» — прежде всего родные украинские народные песни: «Реве та стогне Днiпр широкий», «Засвистали козаченьки», «Розпрягайте, хлопцi, конiв», «Сонце низенько», «Ой, ходила Дiвчина бережком», «Як закувала та сива зозуля»; русские народные песни; старая революционная песня «Слезами залит мир безбрежный» и новые советские песни: «Каховка», «Широка страна моя родная», «Орленок»…

Его приводили в восторг Глинка и Бетховен, Чайковский и Бизе, Римский-Корсаков, Даргомыжский, Шопен, Рахманинов, Берлиоз, Григ, Россини…

Островский любил слушать арии из «Снегурочки», «Садко», «Русалки», «Евгения Онегина». Ему пели романсы Глинки, Рахманинова, Чайковского, исполняли их фортепианные пьесы.

— Какая чистая и искренняя музыка! — воскликнул Николай Алексеевич, прослушав «Времена года» Чайковского. — Как прост и доступен ее язык для выражения больших человеческих страстей. Она открывает во мне новые ощущения и чувства, о существовании которых мне некогда было даже и задуматься раньше. Я видел в своей жизни много крови и страданий. Мы росли в трудные времена — не щадили врагов и не всегда находили время беречь себя. Сцены гражданской войны живут в моей памяти, как цепь бесконечных походов, как жгучая ненависть к врагу. А нежности и любви выпало на наш век немного. Не до того было… Приятно, что теперь музыка не является достоянием кучки богатеев, а принадлежит всему народу.

Музыка помогала ему пережить непережитое, полнее познать себя, людей, мир.

«Коснувшись как-то в разговоре биографии П. И. Чайковского, — вспоминает М. К. Павловский, — Николай Алексеевич сказал:

— Меня очень поразило замечательное психологическое явление в творчестве Чайковского. В то время, когда им владели тягостные переживания, осложненные неудачной женитьбой, когда он пытался покончить с жизнью, в это же время его творчество поднимается на небывалую высоту и он создает такие замечательные произведения, как опера «Евгений Онегин» и 4-я симфония. Впрочем, — добавил Николай Алексеевич, немного помолчав, — я сам пережил нечто подобное в связи с моей болезнью. Я был очень близок к желанию покончить с собою, но меня спас творческий подъем, могучий порыв быть полезным, работать во что бы то ни стало. Словом, я снова нашел себя и вновь утвердил цель своей жизни. С тех пор «фатум», омрачивший жизнь Чайковского, превратился у меня в радость, в счастье возвращения на фронт борьбы за самые дорогие для меня убеждения. С тех пор мой постоянный спутник боевой жизни, мой пистолет, лежит сбоку меня, как свидетель моей победы над ним»[116].

Островский глубоко чувствовал, понимал музыку и почти профессионально в ней разбирался.

Он не раз поражал исполнителей широтою своих музыкальных вкусов и глубоким знанием музыки.

Лауреат всесоюзного конкурса исполнителей скрипач М. Гольдштейн вспоминает, как он играл Островскому пьесу Чайковского «Andante cantabile». Прежде чем сыграть, он решил рассказать своему слушателю историю создания пьесы, предполагая, что Островский этого не знает. Каково же было удивление скрипача, когда Островский прервал рассказ и заметил, что история создания «Andante cantabile» ему известна. Скрипач поднял смычок, и Островский умолк, вслушиваясь в музыку. Потом он сказал:

— Тысячу раз был прав Лев Николаевич Толстой, высоко оценивший этот шедевр. Но только не плакать мне хотелось, как Толстому, когда я слушал «Andante cantabile», а радоваться и гордиться, что наша земля родит такие замечательные народные песни, а наши великие композиторы превращают их в гениальные симфонии, квартеты, поэмы.

Большое впечатление произвел на него и «Русский танец».

— Чайковский говорил на русском народном языке и его речь понимает весь мир, — заметил Островский, — а вот некоторые наши композиторы говорят на каком-то чужом языке, и их никто не понимает.

Беседуя с М. К. Павловским, он сказал о «Кармен»:

— Неудивительно, что парижская буржуазия и остатки старой аристократии освистали «Кармен» при первой же постановке… Еще бы, какой скандал, ведь героями оперы были солдаты, фабричные работницы, контрабандисты, а не короли, князья… А все же освистанная «Кармен» завоевала все оперные сцены мира. Я, право, не знаю, что в ней лучше — оркестровые или вокальные номера?[117]

Душа его внимала всему сильному, здоровому, красивому и отвергала все уродливое, пошлое, декадентское.

Вспомним, как в романе «Как закалялась сталь» Островский описывает концерт в саду санатория «Таласса»:

«После жирной певицы, исполнявшей с яростной жестикуляцией «Пылала ночь восторгом сладострастья», на эстраду выскочила пара. Он — в красном цилиндре, полуголый, с какими-то цветными пряжками на бедрах, но с ослепительно белой манишкой и галстуком. Одним словом, плохая пародия на дикаря. Она — смазливая, с большим количеством материи на теле. Эта парочка, под восхищенный гул толпы нэпманов с бычьими затылками, стоящих за креслами и койками санаторных больных, затрусилась на эстраде в вихлястом фокстроте. Отвратительнее картины нельзя было себе представить. Откормленный мужик в идиотском цилиндре и женщина извивались в похабных позах, прилипнув друг к другу. За спиной Павла сопела какая-то жирная туша. Корчагин повернулся было уходить, как в переднем ряду, у самой эстрады, кто-то поднялся и яростно крикнул:

— Довольно проституировать! К чорту!

Павел узнал Жаркого.

Теперь, оборвав игру, скрипка взвизгнула последний раз и утихла. Пара на эстраде перестала извиваться. На того, кто закричал, злобно зашикали за стульями:

— Какое хамство — прерывать номер!

— Вся Европа танцует!

— Возмутительно!

Но из группы коммунаровцев разбойничьи свистнул в четыре пальца секретарь Череповецкого укомола Сережа Жбанов. Его поддержали другие, и парочку с эстрады словно ветром сдуло…»

Островский ненавидел «музыку жирных». И «Европа» не являлась для него мерилом! художественного вкуса.

На вечерах-концертах, устраиваемых во время его полуторамесячного отпуска, исполнялись лучшие произведения классиков и современных композиторов.

Представьте себе небольшую веранду. Рояль. Кровать, на которой лежит Островский. Он в военной гимнастерке с ромбом в петлицах (ему ведь присвоено звание бригадного комиссара) или в белой вышитой косоворотке. На груди поблескивает орден Ленина. Окна на веранде распахнуты настежь. В высоком черном южном небе бесшумно покачиваются кипарисы…

Павел Лисициан поет о «голубке Ладе», об удали Василия Грязного, о синих морях и заморских странах.

Сигизмунд Кац играет увертюру к опере «Кармен», «Вальс-фантазию» Глинки и «Итальянскую польку» Рахманинова — польку, которую неизменно любил слушать и часто играл на гармошке в юности сам Островский.

Вера Духовская исполняет «Орленка» (музыка В. Белого, слова Я. Шведова). Островский слушал эту песню впервые, и она произвела на него сильное впечатление.

— Да, это наша песня, — энергично сказал он. — Как жаль, что «Орленка» не было у нас, комсомольцев, пятнадцать лет тому назад. Нехватало таких песен и на фронтах гражданской войны. Мы в то время все больше пели «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне…»

Ему очень полюбился «Орленок», и не раз он просил затем сыграть ему на рояле эту песню, а он тихо подпевал: «Орленок, орленок, товарищ крылатый, ты видишь, что я уцелел…»

Музыка обостряла его воображение, помогала ему находить верный и точный эмоциональный строи повествования.

Так, слушая по радио «Кавказские эскизы» Ипполитова-Иванова, Островский писал эпизод гибели Сережи Брузжака («Как закалялась сталь»). Девятая симфония Бетховена вдохновляла его при создании сцены возвращения Сигизмунда Раевского к семье («Рожденные бурей»). Мощные и величественные звуки бетховенской музыки помогали ему почувствовать и передать волнение мужественного революционера и счастье потрясенной встречей Ядвиги. Он ввел «Итальянскую польку» Рахманинова как музыкальный образ в двенадцатую главу своего романа.

Музыка восполняла в какой-то мере потерянное им зрение.

— Я очень скучаю по морю, — сказал однажды Островский С. Кацу. — Раньше дачу хотели строить на побережье, но потом решили, что шум прибоя будет меня утомлять. Вот и поселился на горе… Поройся в памяти или в нотах и сыграй что-нибудь напоминающее по ритму шум моря, движение волн.

Композитор сыграл этюд «D-dur» Ф. Листа, и Островский был удовлетворен.

Музыка помогала ему решать трудные творческие задачи. Островский делился впечатлениями о скерцо из квартета Чайковского:

— Знаешь, что меня больше всего поразило в этом произведении? — сказал он собеседнику. — Форма! Скерцо так технически слажено, так ритмично, что порой, во время исполнения, мне казалось, это играет не струнный квартет, а работает сложный и вместе с тем тонкий механизм… Я хотел бы добиться такого же стремительного развития мысли в новых главах своей книги.

И в дни отдыха Островский продолжал думать о романе «Рожденные бурей».

Вот почему первый вопрос, которым он атаковал меня, когда я приехал в сентябре в Сочи, касался романа:

— Ну, как? Будет моя книга служить делу коммунистического воспитания молодежи? Будет она волновать сердца читателей и звать их к борьбе, к подвигам? Или надо ее сразу, не доводя до печати, законсервировать в районе вот этого дома и забыть о ней? Мне нечего выходить в свет с сырой, неинтересной книгой.

Тревога его была напрасной; он мог в этом вскоре убедиться. Однако Островский сказал тогда:

— Для меня самая горькая правда всегда лучше сладкой лжи… Если плохо, то надо сказать, что плохо. Подло хвалить то, что плохо. Ведь книга не личное дело писателя. Книга пишется для миллионов. В жизни бойца бывают победы и поражения. Надо только уметь извлекать пользу из поражений, надо учиться на них. Ведь не сломит бойца тот факт, что после десяти побед он понес поражение. Красная Армия знала поражения в отдельных схватках, но она победила. Так и в творчестве самых талантливых писателей, — победы чередуются с неудачами. И эти неудачи должна указать писателю дружеская, но самая суровая и беспощадная критика.

Днем, на веранде, залитой солнцем, мы говорили о первой части романа, о сильных и слабых сторонах рукописи. А вечером, в своей затемненной комнате, он рассказывал о мечтах, — о том сокровенном, в чем человек раскрывается целиком.

Островский лежал на высокой постели, напоминая скорее бойца на привале, нежели тяжело больного. Незрячие глаза его сверкали. Над его постелью висел буденновский шлем, клинок, и казалось, что вот-вот он подымется, лихо вскочит на коня, скомандует «шашки на-голо!» и понесется навстречу бою.

— Для меня каждый день жизни, — говорил он, преодоление огромных страданий. А я мечтаю еще о десяти годах… Ты видишь мою улыбку, она искренна и радостна.

Улыбка его была действительно искренней и радостной. «Человек!.. Это звучит… гордо!» Он, конечно, помнил горьковские слова и испытывал гордость за себя, за свое человеческое уменье побеждать страдания. Это было не то чувство, которое свойственно героям-одиночкам, героям-индивидуалистам, а чувство человека, воспитанного социализмом, гордого своим местом в общем строю.

— Я приехал из Москвы больной, усталый, переутомленный работой. Но болезнь не истощила, а мобилизовала мои силы. Я сказал: «Смотри, завтра же ты можешь погибнуть, так скорее вперед!»

— Личные трагедии будут и при коммунизме, но жизнь будет прекрасна тем, что человек перестанет жить узкой личной жизнью.

Островский распалялся:

— Эгоист погибает раньше всего; он живет в себе и для себя. И если поковеркано его «я», то ему нечем ужо дышать. Перед ним ночь эгоизма, обреченности. Но когда человек живет не только для себя, когда он растворяется в общественном, когда он живет единым целым со своей страной и народом, то его трудно убить: ведь надо убить все окружающее, убить всю страну, всю жизнь. Я погиб частично, но мой отряд процветает. И боец, который, умирая в цепи, слышит победное «ура» своего отряда, получает последнее и какое-то высшее удовлетворение…

— Я трачу массу энергии, — продолжал он с жаром, — и разряжаюсь, как аккумулятор. И вот надо найти источники, которые бы мобилизовали на работу…

Собственные его пылкие и смело устремленные в будущее мечты были одним из неиссякающих источников, приносивших ему зарядку.

— Всех своих мечтаний я не выразил бы и в десяти томах, — сказал он с радостной силой. — Мечтаю всегда, с утра до вечера, даже ночью. Это не одна тупая мысль, которая возвращается каждый день из месяца в месяц. Она меняется снова и снова, как восход и закат солнца. Часто начинается вспышка где-то в уголке мозга, а потом разворачивается в грандиозное и победоносное движение. Эти мечты дают мне так много. Вопросы личного, любви, женщин занимают мало места в моих мечтах… Для меня нет большего счастья, чем счастье бойца.

Все личное не вечно и неспособно стать таким огромным, как общественное. Но быть не последним бойцом в борьбе за прекраснейшее счастье человечества — вот почетнейшая задача и цель.

И, увлекаясь, он рассказывал о своих замечательных путешествиях, таких фантастических и таких реальных, земных.

Мечты делали его солдатом всех революций мира.

Он приходил на помощь бойцам народно-освободительной армии Китая, боровшейся против японских интервентов. Вся необъятная земля Китая была им изучена в совершенстве. Он мысленно странствовал по желтым лессовым холмам Гуанси и Шанси, по рисовым полям Сычуани, ночевал в лодках, уткнувшихся в ил на окраине Шанхая. Он ободрял уставших, вселял веру в победу в сердца отчаявшихся, участвовал в партизанской борьбе, проникал в японские тылы и устраивал там диверсии, связывал разрозненные отряды китайских партизан, объединял их в одну могучую действующую армию и победоносно вел в бой…

— И вот проходят часы, а я жадно вникаю в борьбу. Безумно напряженно и радостно работает мысль… Если меня случайно отрывают от моих планов, мне бывает очень больно, и я не могу сразу вернуться к жизни.

Островский все чаще и чаще уносился мыслями в Испанию. Там шла ожесточенная борьба.

У его постели висела карта Испании, утыканная красными и черными флажками. Испанские фашисты, возглавляемые генералом Франко и поддерживаемые Гитлером и Муссолини, подняли мятеж против законного республиканского правительства. На защиту Мадрида, на защиту Испании встал испанский народ. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — эти пламенные слова Долорес Ибаррури стали боевым девизом испанских патриотов Ежедневно утром и вечером, после «Последних известий», передвигались на карте флажки фронтов.

— Вчера я проснулся ночью, не спал часа полтора и строил планы, как взять дредноут у мятежников. Я был в подпольной организации моряков и вел работу по организации восстания; до мельчайших подробностей предусмотрено было все. Мы жахнули по офицерью — и дредноут наш…

Он видел ликующие лица мужчин, женщин, детей Испании, пестрый ливень цветов, которыми народ осыпал своих освободителей, своих героев…

Нет страны, которой не коснулась бы его мечта Она бродила по всему миру и приходила на помощь обездоленным труженикам разных рас и наций.

— Если бы взять все миллиарды капиталистов, все силы техники и все то, что лежит у них неподвижным грузом, и отдать рабочим, голодным, изнуренным, доведенным до предела нищеты…

На океанских пароходах перевозил он в Советский Союз безработных американских рабочих и направлял их на работу.

Мечты его были безграничны. Но среди них одна, самая дорогая и сокровенная: мечта об укреплении могущества нашей социалистической родины

— Множить силы моей страны, нашей республики — вот основное… Случается, что я разговариваю с каким-нибудь слюнтяем, — вскипал Островский, — который страшно ноет из-за какой-то личной неудачи. Ему не для чего, мол, жить, говорит он, у него ничего не осталось. И тогда я думаю, что если бы у меня было то, что есть у него: здоровье, возможность двигаться по необъятному миру (это страшная мечта, и я не позволяю ее себе), что было бы?.. Я, молодой, стройный, здоровый парень, мысленно одеваюсь и выхожу на балкон. Я вижу перед собой всю жизнь. Что было бы? Я не мог бы просто пойти, я побежал бы на улицу стремительно и неудержимо. Может быть, побежал бы в Москву рядом с поездом, схватившись за поручни вагона. В Москве пришел бы на завод имени Сталина, прямо в кочегарку, чтобы скорее открыть топку, вдохнуть запах угля, швырнуть туда добрую порцию его. О, я дал бы 6 000—7 000 процентов выработки… Я жил бы жадно, до безумия. Сколько я мог бы дать, сколько надо бы выкачать из меня, прежде чем я бы устал. Вырвавшись из девятилетней неподвижности, я был бы беспокойнейшим человеком, я бы не уходил с работы, пока не насытился ею.

— В нашей стране быть героем — святая обязанность, — говорил он твердо. — У нас не талантливы только лентяи… А из ничего не рождается ничего, под лежачий камень вода не течет. Кто не горит, тот коптит — это закон. Да здравствует пламя жизни!

— Одному не бывать, — горевал Островский, — не взлезть мне еще раз на коняку, прицепив шаблюку до боку, и не тряхнуть стариной, если гром ударит… Что же, у каждого своя «судьба». Буду рубать другою саблей.

Тучи сгущались. Он был полон предчувствия неумолимо приближающейся военной грозы…

30 сентября к нему явился корреспондент английской газеты «Ньюс кроникл». Беседовали три часа: о фашизме Гитлера и Муссолини; о войне, которая нависла над миром; об историческом подвиге советского народа; о будущем…

Островский сказал корреспонденту:

— Политикой за границей руководят люди, место которых в доме умалишенных. Если страшен один сумасшедший с револьвером, то что же сказать о таких, которые могут бросить в бойню 45 миллионов человек, всю нацию и залить кровью весь мир?.. Читатели буржуазных газет — жертвы разбойников пера. Отвратительное чудовище — буржуазная печать. Каково положение журналиста: или лги и получай деньги, или будешь вышвырнут вон. У кого честное сердце, тот откажется, а большинство пойдет на это. Трудно удержать гам честное имя. А ведь страшно жить так. Журналисты лгут сознательно. Они всегда знают правду, но продают ее. Это профессия проститутки… В капиталистических странах лгут целые политические партия. Правды они говорить не могут, так как массы отойдут от них, а они должны маневрировать между правящей группой и трудящимися… Я не хочу ее оскорблять, — говорил он об Англии, — но в ее политических позициях нет определенности. Нельзя оказать, что она скажет завтра, куда и с кем пойдет.

Корреспондент ничего не опроверг. Он ответил Островскому:

— Не так давно я посетил Гарвина (это издатель «Обсервера», куда я пишу раз в неделю). Мы беседовали шесть-семь часов. Он близок к лорду Астору, и он в курсе всей политики Англии. Я много рассказывал ему о положении на Советской Украине — о коллективизации, о громадном росте культурности населения, об образовании. Но я вижу, что мои корреспонденции там так обрабатывают, что главная мысль их бывает удалена, они не дают читателям полного представления о СССР. Так вот, выслушав мою информацию об Украине, он сказал, что хотя большевики и много сделали на Украине, а будь там немецкая голова, было бы сделано гораздо больше. Он за Гитлера, и не только он…

Корреспондент ушел. Островский долго не мог прийти в себя после этой беседы. Гарвину и Астору нравится «немецкая голова»… Они за Гитлера, и не только они…

Нужно было спешить. Он принял решение.

«22 октября я думаю выехать в Москву, чтобы ускорить окончательную редакцию романа «Рожденные бурей»… — сообщал Островский директору Гослитиздата, — тут товарищи протестуют против отъезда… Но я не могу спокойно доживать здесь до зимы. Каждый день жизни дорог. И я двинусь в Москву. Там мы устроим широкое совещание, я займусь первым томом, чтобы в самое кратчайшее время он вышел в свет, так как молодежь не простит дальнейшей оттяжки».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Лето 1862 года

Лето 1862 года I. Отъезд в Самару Часто в исследованиях стараются доказать, что писатель читал такую-то книгу и она повернула его мысли.Иногда мы пишем биографии так, как будто человек в жизни своей идет по коридору и видит только себя тенью на стене; иногда мы пишем пошире:

Лето прошлого года

Лето прошлого года Это было, конечно, потому, что я была в городе детства в знаменательные для все страны дни: еще не прошло и пяти месяцев со дня смерти Сталина; совсем недавно было заключено перемирие в Корее; только что было сообщено о разоблачении проклятого врага

7. ПАРИЖ 1936 ГОДА. В ПОМОЩЬ ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

7. ПАРИЖ 1936 ГОДА. В ПОМОЩЬ ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 18 июля 1936 года, в субботу, точно в час дня, какая-то нелегальная радиостанция передала в эфир всего лишь одну фразу: «Над всей Испанией безоблачное небо».Это не было сообщение метеорологической службы. Это был сигнал к

Отзывы о первом издании 1936 года на немецком языке

Отзывы о первом издании 1936 года на немецком языке Аннотация к первому изданию на немецком языке Страна последних рыцарей, в которую ведет нас эта книга, находится в Кавказских горах. Это — родина горцев, которые на границе между Европой и Азией развили почти неизвестную

Глава 36. Диссидентское лето 79-го года

Глава 36. Диссидентское лето 79-го года Уйдя из репертуарного театра, что в психологическом плане приравнивается к разводу и полигамии (театр один, а фильмов много), я вступила в жизнь одиночки — совершенно отличную от той, которая проистекает в «семье» под названием

Лето 1828 года

Лето 1828 года В семействе Гончаровых фамилия Пушкиных была, как говорится, на слуху, и не только в связи со стихами дяди и племянника. Летом, когда Гончаровы выезжали в Ильицыно, одно из своих поместий в Зарайском уезде Рязанской губернии, Пушкины оказывались их соседями.

6 сентября 1936 года

6 сентября 1936 года Друзья мои, я предпринял поездку по сельскохозяйственным районам. Прежде всего хотел лично познакомиться с положением в штатах, пострадавших от засухи, узнать, насколько эффективно федеральные и местные власти решают неотложные проблемы оказания

Глава XXX Продолжение 1832 года. Весна и лето 1833 года. Плодовитость обоих в литературном отношении

Глава XXX Продолжение 1832 года. Весна и лето 1833 года. Плодовитость обоих в литературном отношении Возвращение к 1832 г. — Пушкин продает Смирдину право полного издания «Онегина». — Третья часть собрания стихотворений Пушкина. — Проект основать политико-литературную

2.12 Жаркое лето 1974 года

2.12 Жаркое лето 1974 года Мы улетали в Америку 1 июля 1974 года, в самый разгар лета. В то время в Москве проходила встреча на высшем уровне. Тогда никто еще не подозревал, что этот саммит Брежнева и Никсона окажется последним. То, что нас ждала еще более жаркая погода в Хьюстоне,

2 Лето 1830 года

2 Лето 1830 года Шли месяцы. Любовь не гасла. Два раза сватался поэт К возлюбленной. И не напрасно: Желанный получил ответ. Хотя не знал он, что склонила Она расчетливую мать Благословение им дать, Согласье воодушевило Поэта. Радостно и лестно Ему любимую назвать Теперь при

Лето 55-го года

Лето 55-го года Первый курс окончен. После экзаменов Ромм собрал нас и сказал: «Кто хочет принять участие в „Убийстве“, может это сделать. При этом даром прокатиться в Ригу». Видя удивленные лица, объяснил, что начинает снимать новый фильм «Убийство на улице Данте», и что

Лето и осень 1943 года

Лето и осень 1943 года Дальнейшие события развивались стремительно. Вообще 1943 год был не похожим на предыдущий. Немцы бежали полным ходом, как они писали в своих сводках — выравнивали линию фронта. В город наехало множество всякого войска, а с ними те, кто бежал от нашей

Глава II Лето 1915 года

Глава II Лето 1915 года Что означает восстановить рассеянную по всей Европе труппу для подготовки к турне? Во-первых, собрать танцовщиков. В первом американском «проекте» 1912 года участвовали от силы три десятка артистов. На этот раз планка поднята выше: необходимо шесть

5. Горячее лето 40-го года

5. Горячее лето 40-го года Весной 1940 года приказом наркома был расформирован, как «некомплектный», Восточноевропейский отдел (откуда в наш отдел еще летом 1939 года перешли Греция и Болгария), а остававшаяся в его ведении одна-единственная страна – Румыния – теперь тоже

7. Лето 1930 года

7. Лето 1930 года Сектанты из фракции Эмэльпха не извлекли урока из неудачи восстания 30 мая. До и после Международного антивоенного дня — 1 августа 1930 года — они вновь подняли безрассудное восстание, главным образом, в районах вдоль железной дороги Гирин —