В МОСКВЕ

В МОСКВЕ

Островский прибыл в Москву 11 декабря 1935 года. Трое суток он прожил в вагоне, так как предоставленная ему квартира еще не была полностью оборудована. Председатель Моссовета товарищ Булганин сам наблюдал за тем, чтобы в квартире Островского все соответствовало нуждам больного писателя.

В его комнате необходимо было поддерживать температуру в 22–25 градусов. С этой целью, кроме обычного, парового отопления, были установлены специальные электрические печи. Большое окно, выходящее на улицу Горького, задергивалось по указаниям врачей тяжелыми, не пропускающими света и заглушающими шум шторами.

Днем 14 декабря к вокзалу подали специально отепленную санитарную машину (в Москве стояли морозы). Островского, одетого в красноармейскую шинель и буденовку, перевезли на ул. Горького, в дом № 40.

Николай Алексеевич просил подробно описать ему каждую из трех комнат его нового жилья. Он расспрашивал о самых малейших деталях: стоят ли в комнате цветы? во всех ли комнатах есть вентиляция? какой вместимости книжный шкаф? какую площадь имеет каждая комната? как они обставлены?

Отдохнув несколько дней с дороги и освоившись в новой квартире, Островский окунулся в работу. Сначала он занялся «организационными вопросами» — установлением связи с Союзом писателей, библиотеками, архивами, издательствами. Потом, со свойственным ему пылом, снова принялся за работу над «Рожденными бурей».

Секретарь Николая Алексеевича, стенографистка А. А. Зыбина, читала ему «Правду» за 1918, 1919, 1920 годы и по его указанию делала заметки или переписывала целые выдержки в специальный блокнот. Она читала ему военную литературу, писала под его диктовку и переписывала на машинке.

Когда Островский уставал от работы, он объявлял «передышку» и условным звонком приглашал обычно всех находящихся в квартире к себе в комнату слушать музыку. И не только музыку…

Люди входили в полузатемненную комнату с несколько «оранжерейной» температурой.

Справа у стены — письменный стол. На нем книги и рукописи.

Большой диван; над ним на полке бюст Владимира Ильича.

На стене — портрет И. В. Сталина.

Книжный шкаф и на нем — бюст Анри Барбюса.

Островский лежит, наполовину закрытый пледом. Обострившееся лицо его напряжено. Глаза широко открыты. Большой лоб, и на нем, над правой бровью, отчетливо выделяется вмятина — след былого ранения.

П. А. Островский в красноармейской — буденновской — форме (1935).

Но прежде чем гость успевает разглядеть черты его лица, глубоко впавшие глаза, черную шевелюру волос; прежде чем он обращает внимание на воинскую гимнастерку, на телефонную трубку над изголовьем, на неизменно лежавшую на груди больного камышевую палочку с марлей, намотанной на конце (палочкой этой он утирал пот со лба), — он слышит бодрый, приветливый голос хозяина, который обращается к вошедшему, как к своему давнему другу.

Писатель усаживает гостя рядом с собою, протягивает кисть руки, — только кисти рук с трудом подчинялись ему, сохраняя слабую подвижность, — и, пожав руку гостя, уже не выпускает ее до конца разговора.

И по тому, как крепко удерживает он вашу руку, как нервно то и дело ее пожимает, вы догадываетесь, что эта ваша рука словно бы приближает вас к его внутреннему зрению, помогает Островскому разглядеть вас.

Вам передается его огромное внутреннее напряжение, — и вот вы целиком включены в высоковольтную сеть мыслей и чувств этого замечательного человека.

И чем дольше длится беседа, тем все больше и больше забываете, что вы находитесь у постели человека, давно уже сраженного тяжелым недугом.

Не сострадание к больному овладевает вами, но чувство великой гордости за него и чувство стыда за собственную, по сравнению с ним, вялость; за все, что следовало сделать и что осталось несделанным сегодня, вчера, позавчера…

Комната И. А. Островского в его московской квартире..

Он говорит:

— Самое опасное для человека не его болезни. Слепота страшна, но и ее можно преодолеть. Куда опаснее другое: лень, обыкновенная человеческая лень. Вот когда человек не испытывает потребности в труде, когда он внутренне опустошен, когда, ложась спать, он не может ответить на простой вопрос «что сделано за день?» — тогда действительно опасно и страшно. Нужно срочно собирать консилиум друзей и спасать человека, ибо он гибнет. Ну, а если эта потребность в труде не потеряна и человек, несмотря ни на что, ни на какие трудности и препятствия, продолжает трудиться, он нормальный рабочий человек, и можно считать, что с ним все в порядке.

В таком чередовании напряженного труда и встреч с друзьями наступил новый 1936 год. 1 января в «Известиях» появилась заметка Островского, где он подводил итоги прошедшего года и говорил о своих ближайших планах. Называлась эта заметка «Самый счастливый год». Островский писал:

«Если бы меня спросили, какой гад самый счастливый в моей жизни, — я мог бы ответить только:

— 1935.

Если бойца приласкала страна за его упорство и настойчивость, если к его груди, там, где стучит сердце, приколот орден Ленина, то счастье его безмерно.

1935 год был для меня завершением первого этапа творчества, учебы, роста, движения вперед.

1936 год я встречаю, полный надежд, творческих стремлений, огромного желания работать. Движимый этим желанием, я приехал в Москву, чтобы подойти поближе к документальной сокровищнице нашей страны, так необходимой мне для работы над моим новым романом — «Рожденные бурей».

2 января будет днем начала моей работы в Москве. В этот день впервые ляжет передо мной том документов гражданской войны.

Большого труда стоило моим уважаемым врачам убедить меня отдохнуть после переезда в Москву, — так безудержно желание сейчас же, немедленно приступить к работе.

Когда я читаю страстные выступления Стахановцев, передовых героев — ударников наших строек и заводов, — речи, в которых звучат радость труда и глубочайшее удовлетворение от этого труда, — я всем сердцем понимаю их, потому что то же самое ощущение переживаю и я каждый раз, когда усталый, но радостный засыпаю после напряженного трудового дня.

Обстоятельства заставили меня на несколько месяцев отложить работу над новым романом. Сейчас я вновь сближаюсь со своими героями. Я возвращаюсь к зиме 1919 года… Занесенная снегом Украина… Передо мной, как живой, вырастает Андрий Птаха, молодой кочегар с волнистым льняным чубом. Его серые отважные глаза устремлены на меня с суровым укором.

— Бросил ты нас, братишка. Кругом земля гудит под конскими копытами. Нам бы в бой, что ли!..

Рядом с ним — черноглазая красавица Олеся Ковалло. Я люблю эту дивчину. Я знаю: из нее выйдет хорошая комсомолка и помощница своему батько, старому машинисту, подпольщику-большевику.

Я пожимаю руку своим молодым друзьям и обещаю больше не расставаться с ними…»

Прежде чем вернуться к героям своего романа, Островский осваивает тот богатейший военно-исторический материал, который предоставила ему Москва. «Москва дала мне все, к чему я стремился, — писал он 22 января 1936 года А. П. Лазаревой. — Я работаю с большим наслаждением, и если бы жизнь не создавала десятки мелких и больших препятствий, если бы жизнь была более ласкова и не наступала бы в области сердца, то я думаю, что дела литературные пошли бы стремительно в гору».

Он поглотил, по его же словам, «десять пудов книг». Из массы прочитанного делались «выжимки». Были отобраны так называемые «рабочие книги». Они всегда находились под рукой. Их насчитывалось десятка три. Среди них: «Царство польское 1815–1830 годов» Аскинази, «За пятьдесят лет» Ф. Кона. «Моя миссия в России» Дж. Бьюкенена, воспоминания Людендорфа, «1920 год» Пилсудского, «Операция на Висле в польском освещении» и другие.

Ряд книг он знал настолько хорошо, что точно указывал место, где следует искать необходимую справку.

Особенно внимательно изучал Островский партийную литературу, относящуюся к последнему периоду гражданской войны. Ленинская резолюция о советской власти на Украине (декабрь 1919 г.)[108] широко осветила положение на Украине, соотношение классовых сил, борьбу партии против буржуазных националистов.

Огромное впечатление произвели на Островского гениальные сталинские высказывания: статья «Новый поход Антанты на Россию» и беседы о положении на Польском фронте (от 24 июня и 11 июля 1920 года). Николай Алексеевич жалел, что не знал этих высказываний, когда писал восьмую главу первой части «Как закалялась сталь» (о прорыве Польского фронта). Он мечтал показать в романе «Рожденные бурей» товарища Сталина как организатора и руководителя освобождения Украины и товарищей Ворошилова и Буденного, возглавлявших героическую борьбу Первой Конной.

Большая подготовительная работа, которую провел Островский, дала ему ясность видения всей политической обстановки тех лет, уяснила значение исторических фактов. Все это помогло ему более крепко построить сюжет, дать более точную характеристику отдельных действующих лиц.

Писатель тщательно продумывал движение сюжета, черты характера и внешнего облика героев До тех пор, пока все не было выношено им окончательно, он обычно не приступал к записи текста.

«Сейчас передо мной встает трагедия Пшигодского. Боец, хороший рубака, суровый человек с нежным сердцем не находит счастья в своей личной жизни. Часто в боях, напряженных походах он вспоминает о своей нежной подруге, полногрудой красавице Франциске, вспоминает ее ласки, ее податливость, и в сердце его врывается боль. Его не влечет другая женщина. Я не смог еще правдиво решить проблему Пшигодского и его взаимоотношения с Франциской. Это трудная для художника задача. И я думаю, я чувствую, что Пшигодский не найдет другой жены, хотя мне очень трудно поверить, что его любовь к Франциске опять вспыхнет прежним пламенем и согреет его жизнь. Увидим. Все зависит от того, не погибнет ли он в боях… И странно, я так это переживаю, как будто Пшигодский— близкий мне человек. А ведь это всего один из героев моего романа».

Эта небольшая выдержка из письма Островского открывает нам «тайное тайных» — движение творческой мысли художника, позволяет нам проникнуть в его творческую лабораторию. Жизнью, жизненной правдой проверял он каждую коллизию романа и каждый раз мучительно искал единственно верное решение задачи.

Когда решение находилось, когда воображение подсказывало ему истину со всеми ее хитросплетениями и противоречиями, он загорался и начинал диктовать.

Диктовал Островский довольно быстро и четко.

«Диктую в стремительном темпе, и машинка стучит, как пулемет во время атаки». Интонацией передавал он пунктуацию и лишь в редких случаях ронял: «многоточие», «восклицание»,

В это время никому не разрешалось входить к нему. Не разрешалось прерывать вопросами, замечаниями или переспрашивать; прерывался ход мысли, и ему трудно было восстановить его. Обостренный слух улавливал даже такие незначительные звуки, как шелест переворачиваемых листов или шуршание резинки по бумаге: это отвлекало и мешало.

Как правило, он писал последовательно, главу за главой. Но иногда у него возникали без непосредственной связи с тем, что он писал в данное время, отдельные картины, сцены, и он чувствовал потребность немедленно их записать. Так были написаны отрывки: разговор поручика Вроны с ксендзом; сцена ареста Дзебеком и Кобыльским жены Патлая, ставшая впоследствии началом шестой главы романа; характеристика Петлюры, которую он не раз уточнял и дополнял, используя для этого все новые и новые источники.

«Написана 8-я глава, — сообщал Островский А. П. Лазаревой 22 января. — Это скачок через шестую и седьмую. Анархия? Да. Но так хотелось».

В один из воскресных дней, когда секретари были отпущены (по воскресеньям врачи строго-настрого предписали Островскому отдыхать), Николай Алексеевич позвал жену:

— Мне нужно подиктовать, Раюша…

Она привычно подсела к столу. Возражать было бесполезно.

«К вечеру между Сосновкой и Малой Холмянкой начались переговоры…» — продиктовал ей Островский.

Раиса Порфирьевна писала, стараясь не шевелиться, чтобы не нарушать течение его мыслей.

Когда была произнесена первая фраза-, не было еще шести часов вечера. Последняя точка была поставлена в шесть утра.

«Окруженные солдатами, они шли тесной кучкой. Птаха все еще кашлял кровью…

Раймонд крепко прижимал локоть Андрия к своей груди, — они шли под руку. Птаха был очень слаб.

— Проспали мы свою честь, Раймонд! А зубы мне правильно выбили, чтоб знал, с кем плясать!»

Эти слова Раиса Порфирьевна записывала затекшей рукой.

Островский с удовлетворением сказал:

— Сегодня я заработал свой хлеб.

Таким образом он набросал и девятую главу[109], а затем вернулся назад, убедившись на опыте, что это нарушает стройность и целостность произведения. Он говорил, что постарается «не заскакивать вперед».

В Москве Николай Алексеевич трудился еще более напряженно, чем в Сочи. «Я веду здесь весьма затворническую жизнь, — писал он. — Вижусь с людьми, тесно связанными с моей работой, и расходую свои силы правильно». В другом письме: «Я весь с головой ушел в работу. Нажимаю на все педали. Дела литературные идут неплохо».

Островский продвинул роман далеко вперед. Однако, ведя «затворнический» образ жизни, он, конечно, занимался не только романом.

Часами разговаривал он с товарищем, который комплектовал, ему библиотеку. Тот приносил Николаю Алексеевичу списки книг. Островский знакомился с ними и говорил, какие из названных книг хотел бы иметь.

В списках значились сочинения Пушкина, Щедрина, Чехова, Гончарова, Горького, Достоевского, Толстого. Достоевского Николай Алексеевич попросил вычеркнуть.

— Большой писатель, — сказал он, — но тяжелый и нездоровый. Он не для нас. Я его не понимаю. Мне чуждо это копание в низменных сторонах человеческой души.

Из западноевропейских классиков были намечены Байрон, Шекспир, Мольер, Гейне, Гёте…

Список не удовлетворил Островского.

Он спросил, почему не включены Додэ — «Тартарен из Тараскона», Раблэ — «Гаргантюа и Пантагрюэль», Гонкуры — «Братья Земгано». Он попросил достать ему основные произведения серии «Всемирная литература», выпускавшейся в годы революции под редакцией М. Горького. Эту серию он очень ценил.

Книги, точно так же как и люди, возбуждали в Островском активное отношение борца. Одних он любил, как товарищей, идущих в одном строю, к другим относился с резкой и бескомпромиссной враждебностью.

В те годы на русский язык было переведено довольно много книг, написанных писателями, принадлежащими — по американской терминологии — к «потерянному поколению». Первая мировая война опустошила и озлобила их, но не указала единственно правильного пути. Островский прочитал Олдингтона и Селина, Ремарка и Арнольда Цвейга и, отбросив, жестко сказал, что все они «копаются в опустошенной душе человека и не видят выхода из тупика».

Особенно резко отозвался он о книгах превознесенного тогда некоторыми эстетствующими литераторами Эрнеста Хемингуэя — «Фиеста» и «Смерть после полудня».

— Его герои ищут утешения от жизненных неудач в ловле форелей, бое быков и бесконечных пьянках. Что полезного может почерпнуть для себя из этих книг наша молодежь? Ничего…

Оценка «хорошего» и «плохого» в литературе и в искусстве вообще была у Островского основана на том большом философском принципе, который сформулирован в письме Иосифа Виссарионовича Сталина товарищу Демьяну Бедному:

«Философия «мировой скорби» не наша философия. Пусть скорбят отходящие и отживающие»[110].

Поэтому-то он не впустил на свои книжные полки такого писателя, как Ф. М. Достоевский, и отвернулся от нытиков из «потерянного поколения».

Собирая библиотеку, Николай Алексеевич требовал, чтобы его сразу же информировали, что уже найдено из книг, какие книги трудно найти, торопил, напоминал.

Когда ему сказали, что трудно найти у букинистов одно редкое издание книги товарища Сталина, Островский был очень недоволен и сказал: «Придется мне самому похлопотать об этой книге. Эта книга мне часто бывает нужна, а вы ищете ее уже месяц».

Островский попросил, чтобы его соединили с директором букинистического магазина на улице Горького… Через несколько дней том Сталина лежал на маленьком столике у его постели.

У него были выступления товарища Сталина первых лет революции, напечатанные на серой газетной бумаге, и последние издания, вышедшие в Партиздате. Он гордился этим собранием книг.

— Ведь это история нашей партии, — говорил Островский. — Даже по внешнему виду этих изданий, по тиражам можно представить тот огромный и победоносный путь, который прошла наша партия с первых дней революции до наших дней.

В квартире Островского встречались люди различных профессий. Сюда приходили Михаил Шолохов и знатные колхозницы Украины, пятисотницы Мария Демченко и Марина Гнатенко — давно знакомые с Островским по переписке, они встретились здесь с ним впервые; его посещали артисты Малого театра и ленинградские комсомольцы; студенты Московской консерватории и журналисты.

Продолжались деловые и дружеские встречи с товарищами, звонки по телефону, чтение газет, слушание радио — все то, из чего складывалась его повседневная нормальная жизнь. Он аккуратно отвечал на письма, всегда был рад возможности проявить о ком-либо заботу.

«Жизнь бессильна меня ограбить», — писал он. И был несказанно рад всему, что связывало его с жизнью и давало ощущение ее полноты.

Десять лет Островский не состоял на военном учете. В Москве Политуправление РККА снова «призвало» его в армию — его взяли на персональный учет как военного корреспондента. Он торжествовал.

— Понимаешь, Раюша, — объяснял он жене, — этот день последним узлом связал последний канат из тех, которыми я снова подтянул к себе жизнь. Она в свое время порвала все и поплыла мимо меня. Но ты знаешь, как я остановил ее и один за другим восстановил все тросы, кроме этого, который в виде маленького билета протянут с сегодняшнего дня. Какое сегодня число? Запомни. Какая сегодня погода? Пасмурно? Идет крупа? Запомни.

— Теперь я вернулся в строй и по этой очень важной для гражданина республики линии, — говорил Островский. — Мне выдан военный билет ком-политсостава и присвоено звание бригадного комиссара.

Он был этому тем более рад, что не раз повторял о себе: «Я человек военный».

Ему теперь писали:

«Вы, наверное, единственный бригадный комиссар, который не сможет сказать, сколько у него в бригаде бойцов, но вы, верно, чувствуете сердцем, какая это огромная бригада — ведь это целая комсомолия, вся молодежь нашей необъятной страны, да и не только нашей страны! Ведь ни к одному литературному герою не было у молодежи столько теплоты, горячей любви и нежности, как к своему такому родному и близкому Павлу Корчагину. Ведь ни одного писателя не любит так искренно и горячо молодежь, как своего Николая Островского».

Жизнь не могла ограбить такого. Он знал, что она «угостит его еще не одной горькой пилюлей». Но ему было ведомо и то, что «поражения возмещаются во сто крат духовными приобретениями».

Ведя «затворнический образ жизни», Островский за зиму переделал множество дел, живо откликаясь на многочисленные события.

Островский отправляет письмо в президиум съезда работников кинематографии. В этом письме он говорит, что «не представляет себе такого писателя, который мог бы стоять вдали от дела кино». Накануне Нового года Николай Алексеевич произносит «Новогоднюю речь» для московского радиовещания. По просьбе фабрики звукозаписи он читает отрывки из романа «Как закалялась сталь», и его голос записывают на пластинки. В связи с приближающимся X съездом комсомола он пишет статью «Рапорт X съезду ВЛКСМ». 29 января писатель обращается с поздравительным письмом к Ромэну Роллану по случаю его семидесятилетия. В Шепетовке открывается окружная конференция комсомола, и Островский 1 февраля пишет приветствие комсомольцам родного города.

6 апреля 1936 года тысяча юношей и девушек слушает произнесенную им по радио пламенную речь на IX съезде комсомола Украины. Обращаясь в микрофон, установленный в его комнате, делегат съезда от шепетовской организации Николай Островский мысленно поднимается на трибуну и говорит об образе молодого человека страны социализма, о задачах комсомола в деле коммунистического воспитания подрастающего поколения.

Н. А. Островский в форме бригадного комиссара РККА

(1936).

Он вспоминал свою юность:

— И вот, когда партия Ленина — Сталина позвала наших отцов на штурм капитализма, мы, молодежь, почти дети, также бросились в бой за нашу молодость, за наше счастье. Мы хотели прекрасной, счастливой жизни, и мы шли рядом со своими отцами завоевывать свое счастье. И в этой борьбе молодежь Советской Украины, молодежь Советского Союза заслужила небывалую славу бойцов, готовых биться с врагом до последней капли крови, бойцов, беззаветно преданных красному знамени восставшего народа.

Он разговаривал с юностью современников:

— Товарищи, перед нами стоят грандиознейшие задачи мирного строительства социализма. Молодое поколение социализма, молодая гвардия пролетариата и крестьянства — это надежда и гордость наших отцов. На нас смотрит весь мир. Мы должны знамя труда поднять еще выше, и мы его поднимем.

Он обращался к юности 1941 года:

— Мы знаем, что когда на наши границы ступит подлая нога фашистских бандитов, страна встанет и страшным ударом ответит на удар и сокрушит каждого, кто посмеет посягнуть на священные рубежи. Новое поколение комсомола будет столь же доблестно драться с врагом и столь же доблестно разгромит его, как громили первые комсомольцы, шедшие в рядах ворошиловской и буденновской славной Конной армии на всех фронтах минувшей гражданской войны.

Он обращался к человечеству наших дней:

— Мы все — в мирном труде, наше знамя — это мир. И это знамя партия и правительство подняли высоко. Вот почему все трудовое человечество смотрит на нас, как на надежду, как на свое упование… Мы хотим мира, мы возводим хрустальное здание коммунизма. Но было бы предательством забывать о том, что нас окружают злейшие кровавые враги…

Он возглашал:

— Да здравствует великое сегодня и еще более прекрасное и еще более замечательное наше завтра!.. Мужество рождается в борьбе. Мужество воспитывается изо дня в день в упорном сопротивлении трудностям. И девиз нашей молодежи — это мужество, это упорство, это настойчивость, это преодоление препятствий… Да здравствует великая партия большевиков и ее мужественнейший из мужественных вождь Иосиф Виссарионович Сталин, воспитавший нас и приведший нас к победам.

Вслед за IX съездом комсомола Украины, 11 апреля, в Москве открылся X Всесоюзный съезд ВЛКСМ. Островский был избран делегатом на съезд от Винницкой областной организации. В числе достижений, с которыми пришел комсомол к своему X съезду и о которых докладывают со съездовской трибуны, была названа книга «Как закалялась сталь». Зал дружно аплодировал в ответ. Съезд длился десять дней. Прямой провод соединял квартиру Островского с кремлевским залом, где проходил съезд, и он участвовал во всех заседаниях[111].

— Я самый исправный член съезда, — говорил он шутливо. — Не курю, не отдыхаю и по Москве не разгуливаю.

Внимательно слушал он речи ораторов. Когда в съездовском зале возникла песня, ей подтягивал и Островский. В перерывах между утренними и вечерними заседаниями он готовился к своему выступлению на съезде. Оно должно было состояться 17 апреля. Ему помешал новый приступ болезни.

О чем собирался он говорить? Сохранились тезисы этой непроизнесенной речи.

Островский хотел говорить о боевом назначении нашей литературы.

«…Что же мы видим? — написано в тезисах. — На линии огня взвод передовых мужественных бойцов. Они не отстали от стремительного победного движения. На линию огня вывел красных партизан Александр Фадеев, собирает вокруг тихого Дона большевиков-казаков Шолохов, и вывел в бой балтийских революционных матросов Всеволод Вишневский. Появился со своими «Всадниками» Яновский, нашедший свое место в нашем строю. Есть в этом взводе еще десяток хороших бойцов… А где же остальные? Ведь в батальоне около трех тысяч штыков. Высокий, седоусый, покрытый славой командир нашего батальона (имелся в виду А. М. Горький. — С. Т.), великий мастер своего дела, яростно крутит свой ус, шепчет сурово и возмущенно: «Эх, эти уж мне обозники: завтракают, поди, километров за пятьдесят от фронта. Застряла у них там кухня в болоте. Хоть бы не срамили мою седую голову». Конечно, эго горькая шутка. Но в этой шутке есть большая доля правды».

Он хотел говорить о возросших духовных нуждах молодежи и о необходимости полностью удов-летворять эти нужды. «Равнение на вершины» — таков требовательный подзаголовок его тезисов. Он разъяснен: «Пусть книг будет меньше, но они должны быть ярче. Серой книге нет места на книжной полке. Нельзя воровать время у честного труженика, его отдых… Наш читатель стал суровым критиком, беспощадным критиком. Его мякиной никто кормить не смеет…»

Он хотел говорить о том, что писатель должен всегда крепко чувствовать родную почву, быть связанным с коллективом, помнить, что им он воспитан. «Тот день, когда ты оторвешься от коллектива, будет началом конца, — написано под подзаголовком «Опасность славы», — скромность украшает бойца; кичливость, зазнайство — это капиталистическое, старое, это от индивидуализма, Чем скромнее боец, тем он прекраснее. Это очень и очень относится к литераторам».

Островский хотел говорить о новых качествах советского человека, качествах, которые писатели обязаны видеть и о которых они должны рассказать миру. Вот почему последним подзаголовком в тезисах стоит: «Новые чувства». Они названы: «Дружба, честность, коллективизм — наши подруги. Воспитание мужества, отваги, беззаветная преданность революции, ненависть к врагам — наши законы… Любовь к родине, помноженная на ненависть к врагу, — только такая любовь принесет нам победу».

Обо всем этом Островский думал в те дни. Этим он жил и хотел говорить об этом, но обострившаяся на почве сильного переутомления болезнь помешала ему выступить перед съездом.

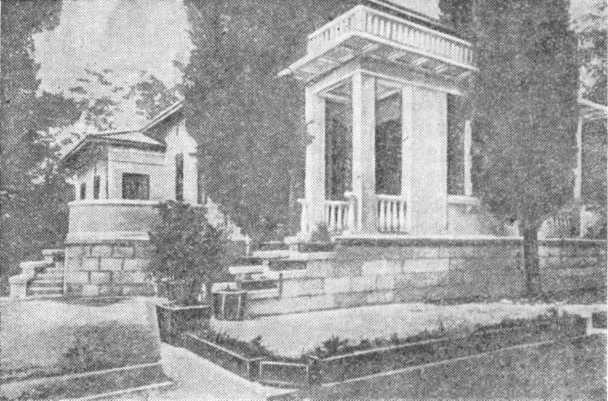

Дом в Сочи, построенный для Н. А. Островского.

«Был Авербах — глазник, — писал в те дни Островский в одном из личных писем, — предлагает настойчиво вынуть правый глаз. Как видите, я еще не все мытарства испытал… Такова уж, видимо, моя профессия — терять беспрерывно физически что-нибудь».

Организм его продолжал разрушаться.

28 апреля прибыла из Сочи телеграмма: умер отец. «Это напомнило мне, — сказал Островский, — что я сам недолговечный жилец и мне надо еще более торопиться».

Ночь накануне первомайского парада он провел без сна.

По улице Горького, грохоча тяжелыми гусеницами, двигались колонны танков и артиллерия. Окна квартиры писателя выходили на улицу, и металлический лязг входил в комнату, заполняя ее и вытесняя все другие шумы. Когда машины останавливались, слышно было, как поют и перекликаются танкисты.

Островский вслушивался с радостным волнением; он словно сам был там, на улице ночной столицы, в колоннах бойцов, готовящихся к смотру.

С рассветом из мощных громкоговорителей хлынула в окна праздничная музыка. С песнями двинулись колонны демонстрантов.

Домашние Островского беспокоились. В том состоянии, в каком находился писатель, такое нервное напряжение было для него безусловно вредным.

Кто-то даже сказал:

— А не переменить ли квартиру?

Островский услышал эти слова и отозвался мгновенно:

— Как не стыдно?! Я готов еще несколько ночей не спать, только бы еще слышать это!..

Мощь металла и людская радость, проникавшие в его комнату с улиц первомайской столицы, позволили ему с новой остротой ощутить неукротимо растущее могущество великой социалистической родины и боевого духа советских людей.

После 1 мая Н. А. Островский оставался в Москве недолго. Две недели спустя он уехал на лето в Сочи, чтобы здесь дописать первую часть «Рожденных бурей». Он был вооружен уже всеми материалами.

В верхней части города, в Пионерском переулке, впоследствии переименованном в переулок Н. Островского, ждал хозяина новый дом.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

В Москве

В Москве И действительно — все стало другим. Не знаю, что произошло, но мир потерял для меня весь интерес и привлекательность. То, что еще вчера казалось желанным и ценным, теперь открылось если не как бессмысленное (я не дерзал многое так называть), но совершенно далекое.

В МОСКВЕ

В МОСКВЕ Реальная Москва удивила меня несоответствием тому образу ее, какой у меня сложился в деревне. Я увидел, конечно, и такие здания, какие воображал до этого. Таким был, например, весь комплекс Казанского вокзала, расположенного напротив Ярославского вокзала, на

В Москве

В Москве Это было замечательно! Три дня Василий бродил по Москве пешком. После красноярских московские улицы казались ему широкими, как реки, дома — громадными, рынки — необъятное море голов! Тут же, на рынке, проголодавшись, можно было пообедать горячими пирожками с

В МОСКВЕ

В МОСКВЕ Небо над Красной площадью круглилось, словно огромный парус. И под ним, под этим синим парусом, невесомо плыли островерхие башни Кремля. Солнце слепяще вспыхивало на золотых куполах соборов, высвечивало диковинную резьбу луковиц на Василии Блаженном.Было утро 2

IV. В МОСКВЕ

IV. В МОСКВЕ Летом 1877 года Суриков приехал в Москву с уже готовыми эскизами четырех больших картин для храма Спасителя.Художник, в сущности, еще не вырвался из привычной академической обстановки, из той среды, в которой прошли его ученические годы. Вместе с ним в храме

В Москве

В Москве Сорок седьмой год. Продолжаю усиленную подготовку к сдаче экзаменов в академию. Я хотел пойти учиться в бронетанковую, но на армию пришло всего четыре места, которые забрало штабное начальство высокого ранга. Нам — низшему командному звену — не досталось.А

В Москве

В Москве (с 16-ти до 19 лет, 1873–1876 гг.)Отец вообразил, что у меня технические способности, и меня отправили в Москву. Но что я мог там сделать со своей глухотой! Какие связи завязать? Без знания жизни я был слепой в отношении карьеры и заработка. Я получал из дома 10–15 рублей в

В Москве

В Москве Осенью 1890 года Вернадский по приглашению А. П. Павлова приехал в Москву, чтобы преподавать в университете. Стал приват-доцентом на кафедре минералогии.Первую половину сентября он посвятил сложной процедуре устройства на новое место службы. В этой суете сохранял

В Москве

В Москве Николай Васильевич Берг:Московские друзья Гоголя, точнее сказать приближенные (действительного друга у Гоголя, кажется, не было во всю жизнь), окружали его неслыханным, благоговейным вниманием. Он находил у кого-нибудь из них во всякий свой приезд в Москву

В МОСКВЕ

В МОСКВЕ Большому городу привет!Глухой провинции поэт,Плыву в метро, почти волнуясь,И эскалатора змеяТолкает медленно меняВ кинжальный блеск столичных улиц.Большому городу привет!Машины, искры сигарет,Как будто землю покидая,Летят по мокрому шоссеВ своей компьюторной

1. В МОСКВЕ

1. В МОСКВЕ Спустя четыре часа, в меховом тюрбане, темных очках и теплом пальто из верблюжьей шерсти - я приземлилась в России. У меня не было ни малейшего представления, в каком уголке этой огромной страны я находилась и что со мной будет. Вокруг была ночь. И вдруг на полпути

В МОСКВЕ

В МОСКВЕ Москва встретила Гоголя золотыми маковками бесчисленных церквей, перепутанными переулочками, вьющимися вдоль площадей и бульваров, сутолокой тесных улиц, перезвоном колоколов, многоголосым говором вечно взбудораженной Сухаревки, шумом, визгом, кряканьем и

В Москве

В Москве …Ну вот наконец Москва.Поезд медленно подходит к перрону Белорусского вокзала.Меня никто не встречает. Может быть, задержались?Я жду, рассматриваю вокзал. В глаза бросается надпись: «Вход». Что это значит? Высший хозяйственный… Нет, ничего не получается. Фу, да

В Москве

В Москве Переезд в Москву в 1957 году имел решающее значение в судьбе художника. Здесь сформировались его творческие и гражданские позиции.Он много путешествует, выезжает в исконно русские города: Сергиев-Посад, Боровск, Ростов Великий, Новгород, Владимир, Суздаль, Вологду,