Поездки к матери

Поездки к матери

Когда мне было четыре года — возраст, удобный для взрослого вранья, — сказали, что отец давно умер. Собственно, это было теоретическое знание, как Бог: есть или нет.

Потом я прочла свое свидетельство о рождении: мать — да, есть, конкретная мать, дата рождения, национальность. А вместо отца — прочерк. Напиши, кого хочешь. Я привыкла не обсуждать свои открытия среди сверстников, а взрослые игры были невнятны ни уму, ни сердцу.

Эта конкретная мать жила далеко, не докучала. То есть, если бы она вдруг умерла, я, может, и не заметила бы этого в своей жизни, как в случае Бога или отца.

Бабушка требовала любви к матери, теплых слов, скучания по ней. Можно сказать, научила писать, чтобы можно было изъявлять эту любовь письменно. Ну точно как с Богом, вроде как и незнакомы, а уже любят.

Мать была неведома, издалека приходили письма, посылки раз в год. Изредка ходили на почту, на переговорный пункт — нервное заведение, где все забиваются по душным кабинкам, потеют и кричат в черную трубку. Там можно было развлечься — взять телеграммный бланк и калякать — скрипеть измученным пером, а потом послюнявить и размазать пальцем чернила.

Приказывали: «Москва, пятая кабина», — бабушка нервничала, толкала меня внутрь, в тесное страшное пекло, надо было слушать незнакомый голос, как-то отвечать. Она подсказывала слова, раздражалась. На том конце нежно ворковали, а потом, когда бабушка брала трубку, шел торопливый, непонятный разговор, но тогда можно было уйти назад, к своим слюнявым чернилам. Так что, в общем, ничего страшного.

Правда, раз в год-два меня возили в Москву — матери показать, отчитаться, так сказать, как девочка растет. Не упустили ли чего в провинции, музыку, там, английский язык, танцы.

В поезде было любопытно, бабушка сразу становилась общевагонной бабушкой, к ней приходили тетки, рассказывали житуху, мужики жаловались на жен, искали правды, если попадались дети, то для них всегда находился леденец.

За окном была бескрайняя пустыня, редкие станции, водокачки, верблюды… Потом вдруг лес, лес, опять водокачки, собаки… Граница двух миров обозначалась женщинами: в нашей Азии они повязывали свои яркие платки назад, узлом на затылке, а в России белые — под подбородком.

Москва ошеломляла каждый раз. И мать ошеломляла красотой, духами, нежным голосом.

Она снимала комнату, куча соседей, коммуналка, незнакомый запах, темный коридор: страшные вещи висели с потолка — санки, веслосипеды, корыта… Можно потерпеть, чтобы потом гулять по бульварам.

Первую неделю еще как-то жили, потом начинались ссоры, слезы, обвинения, участие соседей. К счастью, это был возраст, когда еще не ощущался стыд за других. Можно было переждать, впереди был «Детский мир», набережная широкой реки, мороженое…

У матери на работе было загадочно и страшно — гулкие коридоры, внимание, конфеты, в виварий на крысок посмотреть, а то и потрогать. В кабинетах — огромные кожаные кресла, книжные шкафы, картины… незыблемый установленный порядок чужой жизни. Перед походом на работу репетировали стихи — вдруг попросят прочитать с выражением.

Ходили звонить дедушке, он оставался на попечении добрых соседей, бабушка волновалась, как он там в жаре.

Наконец ехали домой, чемоданы, сумки какие-то, заказы соседей, жареная курица…

На вокзале встречали дедушка и сосед — Старый Военный Доктор. У него была большая машина — «Победа». Бабушка незаметно крестила дедушку, и меня, и Доктора, и вокзал, и еще кого-то вверху, Бога наверное.

Дома начиналось веселье — приходили соседи, распаковывались подарки, заказы, сновали из комнаты в комнату, толпились у зеркала, можно было тихо сидеть с дедушкой, перед нами крутился правильный мир обрадованных женщин, убаюкивая среди сутолоки дня…

Пару раз мать приезжала в Ташкент для того, чтобы я ее полюбила. Но у меня не получалось любить мать целиком. Например, мне нравилось, что она очень красивая, что у нее длинные лаковые ногти, духами пахнет. Мне нравились ее туфли и пуговицы на пальто, но, когда она разговаривала со мой, было странно. Как будто это радио пришло. Или тыливизыр у соседей — оттуда красивая тетенька говорит как надо.

Бабушка говорила, что я к ней привыкну и полюблю. Как все. Вечером приходили эти все — ее друзья, и они уходили вечерять куда-то. Видно было, что они ее любили, приносили ей цветы, смеялись. Они ее давно знали, они вместе учились в «вирнаситете», женщины менялись сережками, а мужчины нюхали ее за ушами, там она мазалась духами. Вкусными, не такими, как у бабушки были. Потом она перестала приезжать, и меня возили к ней. Это было сильно хуже, потому что нельзя было взять всех кукол и мишек, а только одного. И одну книжку. Потому что было позорно ехать в поезде со всеми и загораживаться, сидя на горшке.

И там, в другом городе, было много обязательных чужих людей, которые щипали меня за щеки, требовали рассказать стихи, отвечать на вопросы. Их много было передо мной.

Что было хорошего в Москве? Там были большие карусели в парке. Там были темные лестницы в домах и особенный запах. Там была большая гора, с которой виден весь город, и птицы над ней летали. Там были большие дома и поезда под землей. Считалось, что там лучше, и все должны были стремиться туда.

Наверно, там был конец мира.

* * *

В трамваях, которые ходили в Москве по бульварам, были очень злобные и подозрительные кондукторши. Не то что у нас в Ташкенте.

Московские были безжалостны к страдальцам войны и не пускали их ездить бесплатно, а у нас в Ташкенте с этим было более гуманно. Кондукторши опускали глаза и пропускали несчастных, как на картинах передвижников добрые барышни.

Но и у тех, и у других были замечательные коричневые сумки с защелками, которые назывались похабно: поцелуйчики. Очень мне хотелось их как-нибудь потрогать и пощелкать.

Ну я как-то и потрогала в московском трамвае, а кондукторша решила, что я малолетняя воровка. Я с матерью ехала, кондукторша завопила на мать, что сама в шляпе, а свою соплячку чужие сумки открывать научает.

Моя мать ей говорит: «Гражданочка, я кандидат биологических наук и работаю в университете, разве я похожа на воровскую мать?»

А та орет: «Все вы в шляпах, а сами воровки, щас милицанера позову». Но тут пассажиры вступились за мою нечастую мать: «Гражданочка, вы же видите, что женщина интеллигентная, не воровка, девочка просто так пощупала».

— У меня дочь эмоционально неустойчивая, она неадекватно себя ведет, — поведала мать всему трамваю. Это возымело действие, кондукторша заткнулась, а все стали мать жалеть и советовать. Один военный говорил, что если бы это мальчик был такой, то его надо в Суворовское училище отдать для устойчивости. А девочку — да, ее деть некуда, терпеть придется, пока замуж не скинешь. Про монастырь тогда боялись вслух говорить.

Этот случай еще раз убедил меня в неизбежности со всех сторон.

* * *

Моя мать снимала в Москве угол — кусок комнаты, отгороженный ширмой, где были нарисованы японские хитрые тетки в халатах и с веерами. У меня даже фотография была — где она там сидит на диване с друзьями и журналом. Красивая очень.

А потом она сняла комнату у генеральши на бульваре, и меня повезли приручаться. Генеральша была старая желтоватая худая тетенька, которая все время курила и командовала соседями на кухне. Раньше вся эта квартира была ее, а потом была война кто-больше-родину-любит, ее генерал не победил, его убили, а к ней населили кучу победного народа.

Но она все равно считала, что квартира ее, и командовала: а ну уберите свои грязные кастрюли! Что вы тут носки развесили, это же кухня! Так я училась правилам хорошего тона. Мне тоже доставалось: и чулки подтянуть, и в носу не ковырять. Ну прям точно как моя бабушка.

Они с моей бабушкой вообще дружили, вспоминали нетакую жизнь и горевали. Потом генеральша доносила на мою мать, кто к ней ходит, и вообще. Бабушка начинала беспокоиться, вечером скандалили с матерью, а я сидела на диване у генеральши, лопала вафли, играла баламбошками от подушек и смотрела старые журналы или фотографии. Там у нее все мужские портреты были с усами и бородами. Совсем как бабушкины родственники. И дамы были в шляпах в помещениях, тоже совсем как у нас. И тогда мне казалось, что все эти старинные люди — наши родственники, про которых надо помнить, но нельзя говорить чужим.

Бабушке было неудобно, что генеральша покупает мне пирожные за свои копейки.

Мать ругалась с генеральшей, называя ее доносчицей, а та вопила, что выкинула бы ее, мать-кукушку, только ради моей бабушки и меня ее держит, потому как сочувствует благородным, попавшим в мясорубку.

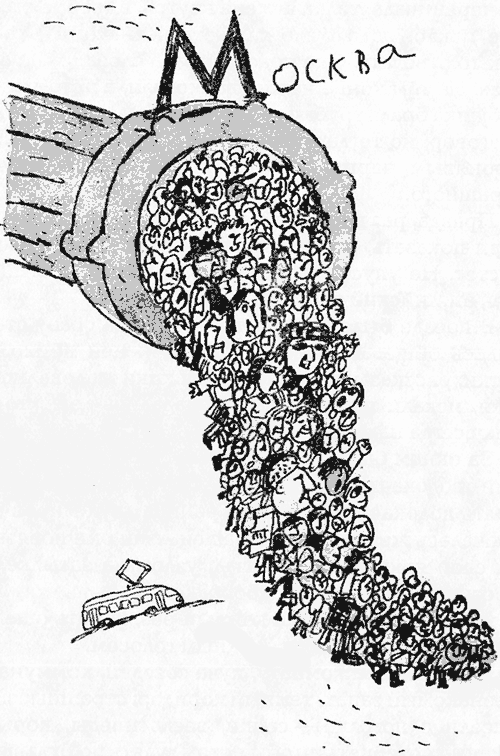

Вот я ночью думала, как это: люди в мясорубке. Метро мне казалось мясорубными дырочками, из которых все выжимались толпой.

Иногда бабушка и генеральша говорили на иностранном языке, чтобы мне не понять. Это означало, что они совсем страшное говорят.

Жизнь там была такая сложная, что совсем непостижимая уму. Игры в песочнице казались неинтересными, и очень хотелось домой в Ташкент.

* * *

Как-то бабушка привезла меня в Москву очередной раз для взаимоприручения с матерью, пришли мы к театральной концертмейстерше (у нас вообще друзья все культурные были), у нее был рояль, а рядом — стул на кабаньих натуральных ножках: мех, копытца… Я легла на пол, обнямши их, рыдала с полчасика. Кабанчика жалко было.

Потом меня оторвали и повели с ней и ее племянницей на «Синюю птицу» в очень Художественный театр. А там свет выключили, и они пошли с огоньками вереницей за синей птицей. Ну, думаю, щас ее в темноте, как кабанчика, на стулья с перьями пустят или просто съедят. Завизжала и поползла оттуда под сиденьями, застряла по неуклюжести.

Зрители, которые в темноте не понимали, что у них под ногами происходит, может, крыса какая мечется, стали пугаться и возмущенно роптать. Что, мол, такое в театрах происходит в столице? Куда милиция смотрит, если невоспитанных сумасшедших пускают?

Меня отловили. Я стою в коридоре лицом к стене и отказываюсь покидать театр, пока не убедюсь, что птицу не съели. Несчастные сопровождающие пытаются донести до меня смысл пьесы: что птицы как таковой вообще нет, это мечта. Ага, еще не съели, перья не разодрали, а ее уже нет! Племянница — в слезы, зачем вообще эту дуру привели, раз она искусства не понимает. Я упорствую, решили меня с билетершей оставить, ей даже три рубля сунули меня пасти до конца, а племянницу увели назад наслаждаться. Ну я стою, с билетершей разговариваю. И показалось ей, что я вообще сирота, поэтому она повела меня в буфет, мне дали бесплатно бутерброд, конфету и налили лимонаду. Сразу стало меньше жалко птицу, а про кабанчика я уже совсем забыла.

А потом кончился спектакль. Меня передали матери, и племянница ей нажаловалась с ходу, что я сумасшедшая. Меня дернули оттуда, а потом еще наподдавали по дороге. А потом мать нажаловалась бабушке, потом они стали скандалить, как обычно, и рыдать, и уходить туда-сюда, а меня взяла коммунальная соседка к себе чай пить и даже у ней на диване ночевать. Так вот мне два раза в день повезло — наелась за счет кабаньего несчастья и непонимания искусства.

* * *

А в другой приезд у соседей — коммуналка на 16 коммунистов, бывшая генеральская квартира на Гоголевском бульваре — чучело какое-то было. Так однажды они его вынесли на коммунальную кухню расчесывать, моль выбивать из него, уже мертвого, стукали его щеткой! А я опять гостила там и случилась на кухне в этот недобрый час. А Вазгена Арутюновича, психиатра и друга, под рукой не было… Ну меня опять сразу повели угощать, но наораться я успела.

Понятно, почему меня мать ненавидела.

* * *

Так вот, когда меня возили к матери, то тащили к ней на работу.

Ну там, стихи почитать из Барто или посчитать до десяти публично — все радовались, как в первый раз в цирке.

На работе у ней было страшно: там мучили животных. Оголяли им мозги и вставляли в них проволочки. Но мне не давали на это смотреть, знали уже, что я забьюсь в истерике с пеной у рта. Я в кабинете с кожаными креслами сидела, возле книжного шкафа, но я же знала, я в щелку двери видела, что там пытают крыску какую-нибудь.

Поэтому я ненавидела весь Московский университет, и даже профессорская столовая с морковным супом не радовала.

Но меня все равно приводили — тут сказывалась необходимость материнской любви как общественного действия.

Вообще, в Москве было много людей, слишком много, мне казалось, что им неудобно там жить. У них было дождливое лето и не было уличных ручьев.

«Цепляться за Москву в ущерб дочери» — любимое бабушкино выражение было.

Оказалось, что не в ущерб, а во благо.

Не получилось потом любви. Ужас, что потом получилось.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

МОИ ПОЕЗДКИ К ЛОГОПЕДУ

МОИ ПОЕЗДКИ К ЛОГОПЕДУ Я хорошо закончила второй класс. У меня только одна четвёрка – по чтению. Мама говорит: «Это смешно! Ребёнок читает с четырёх лет, а ему ставят четвёрку по чтению!»Но дело тут, конечно, не в чтении. А в моём страхе речи. Он наваливается на меня каждый

15. Поездки

15. Поездки Поездки конца 80-х, особенно 90-х, начала 2000-х были очень интересными: города России, Дальний Восток, другие страны — Польша, Франция, Германия, Израиль, Англия, Штаты. Конечно, Юра мечтал и хотел посмотреть мир. Он сравнивал людей и страны с Россией и россиянами,

IV. Переезд в Петербург. - Инстинкт таланта. - Письмо к матери о петербургской жизни. - Значение матери в жизни Гоголя. - Просьбы к ней о материалах для сочинений. - Первые попытки в стремлении к известности. - Сожжение поэмы в стихах. - Выписки из нее. - Неудавшееся желание поступить в число актеро

IV. Переезд в Петербург. - Инстинкт таланта. - Письмо к матери о петербургской жизни. - Значение матери в жизни Гоголя. - Просьбы к ней о материалах для сочинений. - Первые попытки в стремлении к известности. - Сожжение поэмы в стихах. - Выписки из нее. - Неудавшееся желание

XVII. Письмо к С.Т. Аксакову из Петербурга. - Заботы о матери (Письмо к Н.Д. Белозерскому). - Письма к С.Т. Аксакову о пособиях для продолжения "Мертвых душ"; - о первом томе "Мертвых душ"; - о побуждениях к задуманному путешествию в Иерусалим. - Письмо к матери о том, какая молитва действительна.

XVII. Письмо к С.Т. Аксакову из Петербурга. - Заботы о матери (Письмо к Н.Д. Белозерскому). - Письма к С.Т. Аксакову о пособиях для продолжения "Мертвых душ"; - о первом томе "Мертвых душ"; - о побуждениях к задуманному путешествию в Иерусалим. - Письмо к матери о том, какая молитва

Поездки в Горький

Поездки в Горький Я не буду подробно описывать поездки в Горький. Об этом много пишут другие. Расскажу лишь о некоторых эпизодах, по-моему, представляющих интерес.Когда я в июне 1980 г. приехал впервые к Андрею Дмитриевичу, я думал, что он угнетен, и, чтобы приободрить его,

Поездки с друзьями

Поездки с друзьями «Меня очень легко может охватить сильная страсть к кретину, который послезавтра увезет меня в Бразилию». Великая путешественница всегда держит в порядке свой паспорт. Для нее это самая ценная вещь, как она сказала своему другу Марку Франселе[244], перед

Глава 7 Тревоги и поездки

Глава 7 Тревоги и поездки Когда «Менестрель» прославил Скотта, автору было 33 года. Свое первое долгое путешествие он соверши и вместе с женой к Вордсворту в Грасмер. Вордсворт показал им озера, и как-то раз оба поэта в компании со знаменитым химиком Хамфри Дэйви совершили

Летние поездки

Летние поездки Теперь календарь Гитлера оказался свободен от официальных или военных мероприятий. Шмундт воспользовался этим, чтобы уехать в отпуск, а Альбрехт решил жениться. Поэтому оставшуюся часть месяца службу пришлось нести Энгелю и мне; мы решили этот срок

Поездки в Алма-Ату

Поездки в Алма-Ату 1В конце февраля 1967 года Галич получает двухнедельную командировку на студию «Казахфильм» и в качестве сценариста приезжает в Алма-Ату[427]. Предыстория этой поездки такова. 11 октября 1966 года Руфь Тамарина, заведующая литературной частью

Две поездки в тыл

Две поездки в тыл После выполнения боевого задания не вернулся на базу экипаж Феди Локтионова. Что с ребятами, где они сейчас? Гадай не гадай, а причина может быть только одна: сбили над целью. И подбитый самолет или сгорел в воздухе, или же произвел где-нибудь вынужденную

15. Поездки в Японию

15. Поездки в Японию Командование Квантунской армии ранней весной 1935 года предложило императору Пу И нанести ответный визит японскому императору в знак благодарности за то, что тот год назад прислал своего брата в Маньчжурию с поздравлениями по случаю вступления Пу И на

ПОЕЗДКИ

ПОЕЗДКИ Есенин стремился вырваться из гнилой атмосферы поэтических кабаков. Но этому мешали его бытовая неустроенность, мягкость характера, а более всего назойливые домогания непрошеных друзей. Поэт пытался сменить жилье, но где бы он ни поселился, его настигали

ГЛАВА 4 Творческие поездки

ГЛАВА 4 Творческие поездки

Туристические поездки «по-советски»

Туристические поездки «по-советски» В советские времена лишь небольшое число людей были, как тогда говорили, «выездными» и имели возможность ездить в командировки или на работу за границу. Большинству граждан оставалась только возможность совершить с группой

Лекционные поездки

Лекционные поездки Наша берлинская жизнь прерывалась поездками в различные немецкие города в связи с лекциями доктора Штейнера. Мы чувствовали, что лекция на одну и ту же тему в каждом городе звучит по-своему; при этом лекции в "ветви" сильно отличались от общедоступных. В