Культурности как воспитательный прием

Культурности как воспитательный прием

Первый раз детская душа летит в оперу охотно. Она доверчиво надеется увидеть клоунов, буратинов, пирожные и лимонад. Она не ожидает всяких непостижимостей уму, громких звуков, протяжных криков, неуместного звона «литарвов» и других оглушающих орудий. Она не ожидает, что надо сидеть как неживой, не смеяться и хлопать только со всеми.

Ну, что в носу ковырять — так это и на «Буратине» бабушка не позволит, это даже и не осмелились бы.

Вы скажете, что меня опера не восхитила, потому как пели не очень хорошо в провинции? Это неправда, они старались, пели громко и с выражением.

Эта опера — само по себе нелогичное занятие: если надо что-то сообщить, то лучше быстро сказать, чем долго петь. И нечестно: все уже поняли и догадались, а делают вид, что не ожидали и несказанно удивлены. Или якобы не слышат, если, отвернувшись, поют. Но вежливо ждут, когда другие допоют, и не перебивают. Давали «Евгения Онегина». Я с восторгом повторяла: дают «Онегина» в опере, я еще не знала тогда, какое всеобъемлющее значение примет это слово «дают», — срок, колбасу, пинка в зад, медаль на шею, и просто — во дают!

Мне заранее объяснили, как там дело обстоит, и в чем не согласны, и что потом. Я уже умела читать, и даже Пушкина. И даже обещала, как придем домой, сразу к «Онегину» приступить. За целое блюдечко вишневого варенья.

В общем, меня нарядили красиво, почистили белые парусиновые туфельки зубным порошком, было приятно топать, смотреть, как легкая пыльца порхает от них. Бабушка тоже нарядилась, у нее для театров и похорон была вышитая жакетка, надушилась и меня духами помазала за ушами. А дедушка долго подравнивал бородку как-у-ленина и «гластук» надел.

Музыка, конечно, хорошая была.

Сначала долго играли просто так, а я свесилась на них в оркестровую яму. Это очень смешное слово «яма», в театральном случае — сгребная, для сгребания людей и музыки с ними. Но моего остроумия, как всегда, не оценили. Так вот в этой яме не было никакой дисциплины, жевали, чесались. А дирижер так вообще опоздал. Ну, потом выяснилось, что это они настраивались, это еще не сама музыка была. Музыка в театре без дирижера не бывает.

Потом меня отогнали от ямы и уже играли с дирижером, но было видно, как они там в яме. Все равно некоторые чесались и дожевывали.

Очень скучно было пялиться на бархатный занавес.

Но потом все-таки раскрыли занавес, и девушки в сарафанах и в лаптях пошли рядком и запели. К ним присоединилась в туфельках и в ночной рубашке с кружевами певица узбекской внешности лица в соединенных над переносьем бровях. Потом еще народ подтянулся, мужчины в сапогах и шляпах, хотя на сцене было лето. В общем, что и говорить, занятно было, но уж очень долго.

И страшно даже в один момент, когда Онегин Ленского убил. Я заранее поняла, что дело плохо, и зажала уши. Бабушке это показалось неприличным, и она стала мои руки от ушей отжимать. Она вообще испугалась, что я могу завизжать. Дедушка стал шипеть, чтоб от меня отстали, в этот момент Ленского-то и убили. И пели при этом. Ну ни фига себе, еще б сплясали! Ну что еще сказать? В буфете прекрасно было, пирожные с вареничной пупочкой на креме, как я люблю. Лимонад.

Как бы сейчас сказали: клево оттянулись!

* * *

Оперы бабушке с дедушкой показалось мало, и меня повели на балет. Туда же. Там, оказывается, вместе все, и балет, и опера. Меня занимало: и балет, и туалет. Но публичное стихосложение, как обычно, не одобрили.

Тоже наряжались, но дедушка не пошел, этого он бы уже не стерпел, чтобы три часа молчали. Он сам петь любил и других слушать. Дома у нас пластинок с этой оперой навалом было, ну он и остался дома, послушать надрывающихся.

Была зима, поэтому мы взяли с собой и мои нарядные парусиновые туфельки, и бабушкины «довоенные» черные бархатные.

Таких, которые со своими туфлями пришли, немного было, но считалось, что от этого, от туфлей, посетители особо культурные, а это всегда вызывает одобрение, особенно в театрах.

Я беспокоилась отдавать пальтишки и обувки в гардероб. Бабушка ходила с подругой в «филурмонию» (это мне еще предстояло в будущем), так там у одной тетки из гардероба украли лисий мех! От этого старушки так возбудились, что про музыку уже не рассказывали, а все больше про милицанеров. И возмущались, в каком обществе они живут, даже в филурмонию нельзя с лисами пойти! Мне было приятно, что, может быть, лиса убежала на волю…

Бабушкиных знакомых в зале было много, некоторые веерами обмахивались, это зимой-то! Наверно, как с туфлями, свою культурность показать.

В общем, сначала опять пялились на занавес под музыку и кашляли, а потом началось!

Мне больше понравилось, чем в опере, хотя содержание, как бабушка сказала, было печальней. Какой-то дяденька любил тетеньку, потом она ему надоела и от этого умерла, потом он пришел назад и с ней мертвой танцевал.

Ну сами подумайте, кто ж умирает в жизни, когда надоел? Так все бы давно умерли, потому как все друг другу иногда надоедают.

Вон, Танин папа бросил Танину маму, она ему его штаны и носки выкинула с балкона, он подобрал и ушел. И никто не умер. Покричали, и все.

Но в балете не разрешают разговаривать, петь или кричать. Наверно, поэтому в балете можно умереть от несчастной любви. Красиво было на сцене: лес, замок, свет такой, как в раю. И танцевали здорово, и музыка понравилась.

Но мне было немного стыдно смотреть на сцену при бабушке. Там дядечки были без штанов и в коротких курточках. Ну я уже знала, что у мальчишек ТАМ пиписки. Но чтоб такие большие! И так наружу! Не знаю как им самим, но мне это мешало.

Во дворе, когда жарко, некоторые мужские соседи, только не дедушка, ходили в майках, или даже без, но чтоб без штанов? Да их бы поколотили и опозорили навсегда! По дороге домой в троллейбусе я не утерпела и высказала свое мнение, что штаны бы не помешали. Треники хотя бы, они же удобные, растягиваются, и прыгать можно.

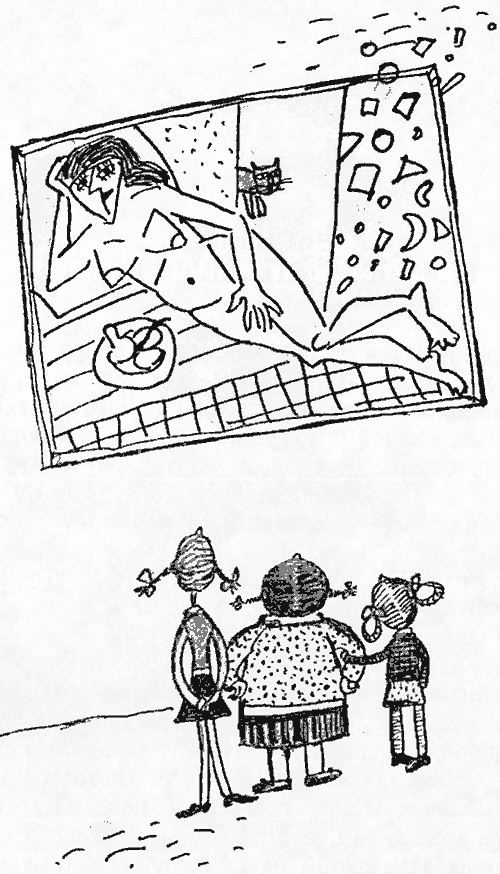

Бабушка мне даже спасибо сказала, что я не возмущалась в театре. Это, оказывается, традиции искусства. Как голые скульптуры. Или голые картины.

А в филурмонии голые играют? Тут бабушкина благодарность улетучилась: ты видела, чтобы в яме в театре голые играли? Что ты идиотничаешь?

— Ну откуда я знаю? Там поют, тут пляшут и петь нельзя, в филурмонии просто играют, может, им скучно одетыми… запутали…

Сразу расхотелось быть культурным, хотелось грызть ногти, лузгать семечки и топать в пыли.

* * *

Меня долго приручали оперой и балетом, и вот наконец настало время повести в филурмонию. Видимо, бабушка была уже уверена, что я привыкла к бесштанным пляскам с мертвыми девушками (это про Альберта с Жизелем) или хорам в лаптях и ночных рубашках и стрельбой в лесу (это про Онегина и остальных). Она была уверена, что никто не будет визжать, смеяться и уползать по проходу от невыносимости происходящего. А также сказала, что мне надо смиренно коситься на остальных, чтобы понимать, когда хлопать надо.

Привычка — основа смирности поведения.

Смирное поведение — залог культуры.

И меня повели в зал имени Свердылыва. Видимо, это был такой филурмонист, раз его именем назвали культурное заведение.

Там было как в театре: бархатные кресла, буфет, звоночек, когда надо быстро прекращать кушать и идти снова сидеть в зале.

Бабушка очень хотела, чтобы дедушка тоже пошел, поэтому выбрали концерт с пением, но обещали без литарвов и стрельбы. Просто будут стоять и петь. Как обещано было, так и произошло.

На рояле играл дяденька, одетый как ласточка, с двумя хвостами, и откидывал их назад руками, чтобы не наступить себе на хвосты попой, когда садился.

Еще было несколько ласточек со скрипками разной величины.

Пела тетенька, большая и красивая, в синем платье.

Больше напоминало оперу: дяденьки все в штанах, а тетенька была одета без верха почти совсем и колыхала ими. Ну вы понимаете чем, сиськами. В искусстве всегда что-нибудь да выпустят наружу, иначе красота не войдет в душу. Вон, зайдите в музей, там вообще почти все голые.

И так она печально пела, так нежно, что хотелось спать. Сон всегда помогает, когда грустно. И можно было даже не смотреть, а просто слушать. Это мне больше нравится, чем опера-балет, а то не знаешь что делать, куда смотреть, к чему прислушиваться, мелькают все, шумят, спорят, прыгают… А буфеты везде одинаковые, с пирожными, лимонадом, чаем и даже колбасой, если кто совсем голодный.

В общем, всё, лучше в филурмонию ходить, если все равно необходимо культурно проводить время.

* * *

Как, однако, страшно в драматическом театре. Там, как в жизни, все прямо и бесповоротно.

И нет бы смягчить пением, там, или иносказанием путем балета, нет! Там прямо тебе говорят в лицо, а ты сиди и понимай.

И это как бы не они даже — сами люди со своими мыслями, которые они в троллейбусе говорят, или на улице, или даже по телефону кому-то одному, или в семье. Нет, они это тебе среди других выкрикивают, как директор на линейке или в тюрьме, чтобы все поняли одинаково.

Взрослые дядьки переодеваются пионерами, чтобы стать «ближе к аудитории» и «достучаться до сердца каждого юного зрителя».

И вот такой волосатый пионер на сцене строго говорит другому пионеру: «Грызть ногти нехорошо». Или сейчас убежит за сцену и жизнь за родину отдаст. А за сценой уже призывно громыхают войной. Так хочется сказать ему — не убегай, там нехорошо! Нет, убежал, провалился под пол и руки так раскинул, как будто не хотел ее, жизнь, отдавать, но раз обещал, то все.

И что вы думаете публика? Захлопала ему! Нет бы зарыдать, нет! Деньги заплатили, в буфете пирожных с лимонадом наелись, что ж теперь рыдать. Они же понимают, что он понарошку жизнь за родину отдал! Сейчас умоется и тоже пойдет пирожные есть или рюмочку выпьет. Водки, например. У нас много знакомых актеров было, они так любили — рюмочку выпить и крякнуть после. Или, если они женщины, лицом передернуть, как будто лекарство пили. А потом залиться жемчужным смехом.

Не, не надо мне такой театр. Ну когда все там короли-королевны или Буратины, тут легче. Это я понимаю, я, когда сама королевна бываю, так себя и веду — надменно и возвышенно.

Но пионеры! Обычные пионеры, но с волосатыми ногами. Плохо бритые с синими щеками. Или женские пионерки с сиськами. С моралью среди хороших и недостатками среди плохих.

Тимур и его команда. О, видели бы вы эту команду! Вчера они разбойники были у Шиллера. Всей командой, и стихами говорили. И одеты были хорошо. А сейчас запинаются про воровство в садах. Стоят в сатиновых трусах, как на физкультуре.

А я еще на взрослом спектакле была. Там взаправду целовались, как в кино. Шекспир у них главный источник такого — чтоб сначала целоваться, а потом кинжалом или ядом. И все.

А еще с дедушкой в узбекский театр ходили. Там тоже про любовь, но среди старинных узбеков. Среди них целоваться нельзя. Они словами любили, через соловьев, луну, ветерок ночной. Это я понимаю, это даже детям не стыдно смотреть. И одеты были красиво.

Сколько разного искусства в жизни, чтобы от жизни оторвать на время. Иной раз так оторвут, что бежишь назад в свою жизнь, в знакомый двор с облегчением: все на месте, никого не убили, кинжалом там, или из ружья.

А иногда так впечатлением проймут, что и назад не хочется. Так бы и плыл, убаюкивался чужими чувствами, последним касанием руки, музыкой, там.

Но занавес шелестит, а ты остаешься один, как обкраденный. Вот у них было, а у тебя нет, сейчас на троллейбусе домой, кефир с хлебом и спать.

Для культурного времяпрепровождения имеются Нестрашные Тихие Места. Они называются художественные музеи и галереи искусства. Вы только не путайте с историческими музеями — туда напихают всякого бедного, обездоленного, типа рваных штанов и рубах с помойки, ружье рядом поставят и страшные «проклымации» на мятой бумаге. А ты ходи, смотри и учись правильно расставлять жизненные идеалы — отдавать жизнь за рваные штаны против кружевов и шляп путем ружьев, криков и толпы. Это называется революция.

И с фотографий смотрят в глаза: ну что, готов? Уходишь оттуда смущенный, как будто вор ихнего несостоявшегося счастья. Ну пообещаю я в порыве не красть варенья из запасов, все равно же потом буду. И вот останутся они неотомщенные и умершие уже, а мне новое платье сошьют и пирожное дадут. Не, такие музеи можно посещать только насильно вместо уроков.

А вот художественные — это приятно. Там прохладно и нелюдно. Там красивые люди среди садов и ваз грустят, или даже если трудятся, то с радостью, с улыбкой. У нас на экскаваторном заводе работают угрюмые пьяницы, там надо такие картины вешать, чтобы они знали, как себя вести и на кого равняться, как можно радоваться своему созиданию.

Или вот на больших картинах полярники и звероловы смотрят вдаль с уверенностью, что сейчас все лисы прибегут на мех сдаваться! И природа уже почти покорена вся.

Ну старинные нищие там тоже на картинах есть, как в историческом. Но мимо страшного можно пробежать, это не в театре, когда деться некуда, сидишь зажатый культурными людьми со всех сторон.

Ходишь себе, гуляешь, главное — не разговаривать громко и не хрюкать, если голых увидишь. А они там часто попадаются. Там стоит задержаться и порассматривать, где у них что, ну то самое, которое каждый день не видишь у других, а у себя неинтересно, потому что невзрослое.

Иногда целый зал голых. Это для того, чтоб люди не жалели сильно, что им нельзя без одежды ходить в жару. Искусство вообще для того и дано, чтобы люди не сильно жалели об оставшейся за рамками этого искусства ихней жизни. Где серые макароны, некрасивые трусы и холодная пустота внутри. Где боишься засыпать, потому что от снов не знаешь, что ожидать, как от пьяных соседей.

В общем, так, исторические музеи сделаны для того, чтобы жизнь свою ценил и радостно благодарил. Туда надо ходить, когда своя жизнь надоедает.

А в художественные надо ходить, когда все хорошо, тогда еще уверенней жизнь течет. Искусство совпадает с действительностью. Тогда потом домой придешь, окинешь взором, как говорят поэты, свою квартиру, кухню, занавески, услышишь, как чайник закипает, тарелками звенят, дедушка напевает, за окном троллейбус тренькает, идешь руки мыть и думаешь — вот и ладно…

Если вы думаете, что хуже драматического театра ничего нет, вы ошибаетесь! Есть такое заведение, и оно называется цирк.

У них нет ничего святого. Все ихнее искусство — это искусство издевательства! Всеобщего, или, как дедушка говорит красивым словом, тотального!

Над человеками с коротким тельцем и ручками-ножками, над пузатыми человеками, над мишками, гусями, енотами и лошадками, даже над тиграми!

Над музыкой, из которой устраивают радостный пердеж и все должны смеяться. Там тигры писаются от страха прыгать через огонь. И это должно быть смешно так, что люди готовы заплатить за билет!

Там мишку на велике кататься заставляют! Или тюленя крутить мячик! Представьте, что им снится ночью, и как они встречают день! С каким настроением! Как в тюрьме, где они лично невиноватые. И пытки целый день — енота заставляют стирать ненужные тряпки! Просто чтобы стирал целый день, а не валялся на травке под кустом.

Самое страшное, что там ну совсем некуда деться — сидишь на свету, к тебе почти подходят кривляться и требуют смеха и душевного участия в позорных кувырканиях, паданиях, подзатыльниках и поджопниках! Когда взрослый клоун пихает маленького лилли (кажется, так они называются — эти короткие всегда-дети), зрители должны хлопать и смеяться! И даже свистеть, как хулиганы! Потом эти уродские они все прибегают толпой отомстить клоуну, накидываются на него. Ха-ха!

Вот когда мы с бабушкой ходили к психическому доктору Вазгену Арутюновичу, у него в очереди бывали такие толстые короткие дети, над ними нельзя было смеяться, даже в кулачок. А тут их выпустили без родителей — и все смеются, как они кувыркаются на свободе. И пальцами показывают.

Пришлось всем закричать, что над больными смеяться нельзя, но все еще больше стали! Эти лилли сначала испугались, но потом стали усиленно кувыркаться. Чтобы не заплакать! Хотелось побежать на круглую сцену их жалеть и обнимать, но нам пришлось быстро уйти.

Вот где революция нужна! Вот чей мир надо разрушить до основанья! Снести весь этот цирк, как Бастилию, к чертям собачьим! Обкакать его и поломать, как Зимний дворец!

До основания, а затем построить там кафе с мороженым и сахарной ватой.

* * *

Среди искусств совершенно отдельно стоит газеточтение. Это каждодневная насущность жизни.

И полезность. В туалете газеты используются как искусство чтения и как гигиеническое подтирание.

Так вернемся к газеточтению. Там в туалете я научилась читать аккуратно нарезанные дедушкой кусочки газет.

Надо сказать, что, в отличие от оперы и балета, газеты радовали. Успокаивали окружающий мир. Придавали уверенность. Говорили ясно, что надо делать. Но взрослым.

Мне не все было понятно. Например, пролетарии всех стран, соединяйтесь.

Пролетарии, как дедушка сказал, — это бедные рабочие. Ну ладно, верю, у нас рабочие были бедные. Вон, Васин папа, когда пьяный, спал «на голой сетке без матраса». У него даже кепки не было, как у американских пролетариев на фотографиях. Но где и как они соединятся и для чего?

Раньше они соединялись для революции, Зимний дворец покорить, «Аврору», Кремль и дворец бухарского эмира. Но ведь все уже, покорили. Если они сейчас соберутся у нас, то что покорять? Кинотеатр разрушат? Или дворец пионеров? Это настораживало.

И где они соберутся, если «всех стран»? Хорошо бы в Москве, у них там большой стадион есть, а у нас и так места немного. Они пьяные будут, как Васин папа? Представляете, пролетарии всех стран в одном месте — и пьяные, как один Васин папа. Ну хорошо, если не пьяные и не покорять, они возьмутся за руки плясать? Как лебедятки в балете или как? Или просто будут ходить туда-сюда с флагами в виде демонстрации?

В общем, ничего понятного из этого не выходило. Обещающего тоже. То есть проще об этом не думать еще некоторое время. Там или ясно будет, или пролетарии угомонятся.

Лучше рассматривать фельетонные картинки про толстых буржуев и читать про урожай. Его всегда было много. Даешь урожай и обильно чтоб! Кому и кто? Его же не дают, его продают на базаре, а в магазине урожая нет.

Из газет получалось, что мы все живем хорошо и правильно и навсегда. А кто буржуи и неправильно, тем пролетарии хвост накрутят.

* * *

Писание — это тоже искусство. Тут есть два различия в методе: насильное писание и свободное. Со свободным всегда все ясно, свободное непедагогично, оно ничему не учит. Если в результате свободного писания получается что-нибудь хорошее, то сразу других несвободно организуют на чтение в школе. Вот так или иначе порождается несвобода.

Так вот, насильное писание — самое сложное искусство, оно включает борьбу с собой и обстоятельствами, исхитрения, покорность, но и усидчивость, и благие намерения.

Вот как с Достоевским: его запирали в комнате и заставляли писать, чтоб не ходил в карты играть, а это вредно и позорно. А так вон стал писателем, мрачным, правда, но великим. Он для взрослых писал, у них страшное и мрачное очень даже ценится, а то своих горестей в жизни не хватает. Сам старух не убивал, так хоть придумает, как другие отважились.

Многие писатели тренировались на дневниках. Ведь интересную мысль надо подкарауливать. Пока еще она придет, так и писать можно разучиться. Вот они и писали каждый день: встал, поел, отметил недостатки избранного другими пути, отправился гулять в надежде на мысль. У великих писателей таких дневников — тома. И все читают как полезное.

Вот другой писатель Толстой сказал гласом народа, который оглядывал барскую библиотеку: писали, не гуляли.

Моя бабушка без задней мысли вырастить меня писателем подарила мне толстую тетрадку и велела вести дневник. Писать, не гулять.

Сначала там были мысли, но все какие-то глупые: про кукол, там, руганья во дворе, что ели на обед. То есть летописецство.

Но это бабушке показалось недостаточно полезно и развивательно. То есть для Пушкина достаточно про обеды и шлафроки писать, а для меня нет. Надо было придумать мысли, которых еще не произошло ни во дворе, ни в школе, ни на базаре.

Например, посмотреть кино и потом понять его словами. Ну вот да, смотрела кино. Про большевика под дубом — в смысле он его поддерживал во время дождя и кривлялся лицом, потому что ему тяжело было. Ну что тут напишешь: прелесть что за кино!

Лучше про учительницу, как она пролетария спасала вечерней школой. Там да, прелестей навалом — и сталь варят, и яблони цветут, и музыка хорошая. Полстранички получилось написать: любовные мысли, как Блока за любовника приняли по необразованности. И как она пролетария стыдила в беседке при других за то, что в школу перестал ходить, с гитарой и цигаркой под окнами шумел. Очень правильное кино, там веселились плохие и напрягались хорошие.

Но с дневником меня надолго не хватило, пошли картинки, каляки-маляки, воровство чуженаписанного, чтобы отстали поскорей…

Вспомнила вдруг, что есть еще один вид искусства — спорт. Искусство, оно ведь к чувствам взывает, да? И к размышлением, да? Вот и футбол так. Можно размышлять исторически, как бы оно повернулось, если бы эти не поймали мяч головой, а другие поймали, но ногой? И чувства — да, из души рвались громко, даже у трезвых.

Футбол посильней, чем кино, в смысле народности и посещаемости.

У нас, когда футбол, на стадион валили мужики, милиция стояла по краям. Вот так бы в филурмонию валили с милицией на Бетховена, сонаты слушать! И на стадионе так орали, что в соседнем доме посуда звенела, а старые бабки думали, что опять «землитрысение». Вот бы в филурмонии свистеть, одобрять солирующего! А в антракте стоять и скандировать: «БЕТ-ХО-ВЕН, БЕТ-ХО-ВЕН!» — это те, которые идеалисты. А которые за наших, за пианистов болеют: «КЕ-РЕР, КЕ-РЕР!»[2] Потому что музыку играть — это соревнование с композитором. И не спорьте, я в музыкальной школе училась, по себе знаю. Это борьба, смертельный поединок, но немного лучше бокса.

Меня никогда не водили на футбол и на бокс. На бокс я бы и сама не пошла — это примитивное искусство первобытных людей, когда у них не было дружбы и взаимопомощи, а только урвать, отнять и побить. Но интересно смотреть, как боксер бьется с грушей. У Лилькиного папы инженера Бергсона, чемпиона Узбекистана по боксу, была груша, он ее молотил так быстро, как в мультфильмах показывают. Он ее волочил во двор, на дерево вешал и учил мальчиков по ней бить. Пьяный Васин папа садился поодаль смотреть и подбадривать и в эти светлые моменты своей жизни переставал огорчаться, что инженер Бергсон — еврей, даже любил его и поощрял. Лилькина мама теть Римма не одобряла боев, с зеленкой выходила, проигравших мазать. Зато инженер Бергсон всехний герой был.

Спортсмены — это всегда герои и выгодные женихи для народных девушек. У меня в семье это не ценилось, у нас считалось, что женихи должны быть интеллигентные. Лилькин папа — единственное исключение, и боксер, и шахматист, и инженер. Но он был уже женат на теть Римме и как жених не рассматривался. Было мнение, что остальные спортсмены сплевывают на землю, ругаются матом, шаркают ногами, гогочут и толкаются. Это было неприемлемо для женихов «в нашем кругу».

В этом «нашем кругу» только альпинисты ценились. Потому что это единственный духовный спорт — залезть высоко, чтобы просто посмотреть, без цели кого-нибудь побить или обидеть.

Мне, кстати, спорт и не нравился: обидеть, показать, что сам лучше. Вот представьте: в оркестре скрипачи соревноваться будут между собой! Что за музыка пойдет?

Все вместе потели, как в оркестре. А тут одному — медаль, а другому — фиг тебе, иди домой, плачь и сопли вытирай…

От такого нет музыки, доверия и вообще гармонии в мире, где и так уже все немилосердно устроено.

* * *

Те, кто старые уже, помнят, что ленин считал кино самым важным среди всех искусств оперы и прочего. Это в каждом кинотеатре написано было большими белыми буквами на красном. Мемориальная доска мысли, так сказать.

И люди это понимали и соглашались. Они в кино ломились! Не то что в оперу, где иногда вообще мало кого было, ну культурных человек сорок и колхозники подневольные.

В кино, чтобы на американский фильм попасть, надо было или в очереди стоять, или тетю Раю просить. Она там уборщица была и нас бесплатно пускала на первые ряды. На них было спокойно. Потому что вопреки заветам ленина в кино на задние ряды садятся хулиганы, свистят, ругаются и орут, даже щиплют дам в темноте. Они не кино смотреть приходят, а безобразничать. Иногда даже прекращали кино, врубали свет и милицанер приходил грозиться: всех выведу!

Кино дешевле оперы: 10 копеек детям, а остальным за 20 копеек или за 40, если хотят в лучших рядах сидеть, где еще не щиплются хулиганы, но уже и головой вертеть не надо, чтобы краешки кина увидеть. Иногда иностранные фильмы были за 30 копеек. Даже на самые плохие ряды. Иностранное всегда лучше считалось, даже индийское, хотя они тоже бедные. Но все равно ломились. Это же вам не филурмония за рубль двадцать, где ничего не происходит, а сидеть тихо надо.

Так вот, купишь мороженое, займешь первый ряд всем двором и сиди себе хоть два кина подряд.

Убежать можно или под стул залезть, если страшно или неприлично. Можно лицо руками закрыть и в щелочку глазом подсматривать. И культурничать не надо — разрешается громко смеяться и даже свистеть, все равно на хулиганов спишут.

Прав был ленин. Хорошее искусство.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Неласковый прием

Неласковый прием Приезд наш к Юриным был неожиданным для них, они даже немного растерялись. Когда из комнаты все ушли и мы остались вдвоем с сестрой отца, тетушкой Агафьей Петровной, она мне прямо и откровенно высказала свое отношение к нашему приезду:— Черти вас

Царский прием, 28 мая

Царский прием, 28 мая Царь находился в маленькой зале. Он откинулся на кушетке, покрытой зеленым бархатом. Поверх бархата лежало богатое покрывало, а поверх него – хлопчатая ткань, белая и тонкая, гораздо тоньше, чем любая льняная. Таким же образом выглядели валики на

Второй прием, 30 мая

Второй прием, 30 мая В среду утром вернулись мавры, взяли капитана во дворец, и всех нас заодно. Дворец наводняли вооруженные люди. Долгих четыре часа капитана и провожатых заставили прождать у дверей, которые открылись только когда царь велел принять капитана и двух

XIV. Холодный прием

XIV. Холодный прием Среди поросших вереском холмов Дартмура, неподалеку от пресловутой Дартмурской тюрьмы, стоит небольшой каменный дом с высокой соломенной крышей. Это гостиница «Хаунд Тор Инн». Весной 1952 года в ней было всего два постояльца: норвежская чета с трудной

Предисловие. Воспитательный момент

Предисловие. Воспитательный момент Первым воспоминанием в его жизни была казнь.Мать привела его на пшеничное поле около реки Тэдонган, где охранники уже собрали несколько тысяч заключенных. Возбужденный таким количеством людей, мальчишка прополз под ногами взрослых в

Прием «Трапеция»

Прием «Трапеция» Отрабатываем приемы стрельбы из длинных стволов. Раскладываю на огневом рубеже пять стволов: СВД, АКС-74, М-16, G-3, и FAL. Каждому бойцу в шапку высыпаю пригоршню патронов, по пять штук на каждый ствол. По команде он должен набить пять магазинов, зарядить оружие,

Прием в кремле

Прием в кремле 5 мая 1941 года Советское правительство устроило прием в Кремле в честь выпускников военных академий. В 17 часов 55 минут вышли И.В. Сталин, все члены Политбюро, нарком обороны С.К. Тимошенко, маршалы и адмиралы. Все встали. Раздались бурные аплодисменты. Вскоре

Открытый прием

Открытый прием Но есть еще один очень распространенный, а в последнее время до назойливости модный прием одновременного показа человека и куклы, причем человек этот демонстрирует себя не как определенный типаж и не играет никакой роли (ни бога, ни дьявола, ни шарманщика,

Новогодний прием

Новогодний прием Как и во все времена и во всех странах, официальная жизнь в 1938 году началась в столице рейха новогодним приемом для дипломатического корпуса. Гитлер ввел такой порядок, что этот прием не обязательно должен был проходить, как прежде, точно 1 января, а и

Прием в Лос-Анджелесе

Прием в Лос-Анджелесе Сергей Михайлович до поездки в Америку принимал и знал Чаплина по картинам; в Москве он встречался с Мэри Пикфорд и с Дугласом Фербенксом.С Дугласом снова встретился Эйзенштейн еще в Нью-Йорке. В то время в Америке был сухой закон, спиртное было

Прием у Калинина

Прием у Калинина За это время я все-таки добилась уже приема у Михаила Ивановича Калинина. Что бы ни говорили, но ведь он Верховный староста, и я когда-то на каком-то торжественном собрании подшефного нашему институту завода им. Калинина сидела с ним рядом в президиуме,

Воспитательный момент

Воспитательный момент – Человек должен трудиться! – произносит за завтраком свою ежевоскресную проповедь папа Федя. – Человек, как только встал на ноги, так должен начинать трудиться. Елленнна, это я тебе говорю!– Я тружусь, папа.– Не вижу я, чтобы ты трудилась!– Ты