ГЛАВА ШЕСТАЯ ОСКВЕРНЕННАЯ БУЛЛА

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ОСКВЕРНЕННАЯ БУЛЛА

Торговец индульгенций ходит с буллой,

На булле той епископа печать.

Хоть нету у плута святого сана,

Но отпустить грехи он всем сулит.

И люд мирской, колени преклоняя,

Целует с верой буллу продавца.

Ему кто брошкой платит, кто кольцом.

Так золотом мирян обжоры сыты

И, как святой, у них в почете плут.

Уильям Ленгленд. Видение о Петре Пахаре

Лишь единожды в году бушует ярмарка, в полном соответствии с исконным значением веселого слова — «базар года». На берегу реки Кольн, у Колчестера, возле древнеримской стены, сколотили ряды, возвели всевозможные балаганы, помосты, врыли столбы для плясунов на канате. До открытия торговли, приуроченной к празднику святого Порфирия, покровителя близлежащего аббатства, оставалась еще добрая неделя, но свежеоструганное, в смоляных слезках дерево уже увили пестрыми лентами, обили льняным полотном, украсили еловыми ветками и венками из остролиста. Местные зеваки, будто завороженные, следили за тем, как растет городок из волшебной сказки.

В цыганском таборе рычали дрессированные медведи, фокусники и глотатели огня собирали медяки, демонстрируя свое крамольное искусство.

На огороженном пустыре, где обычно торговали скотом, колесо к колесу сгрудились повозки крестьян и ремесленников, съехавшихся со всего Эссекса и соседних графств. Для многих, особенно бедняков, грядущий праздник становился чуть ли не главным событием в примелькавшейся веренице праздников и постов. Жили от ярмарки до ярмарки, когда удавалось, если, конечно, везло, сбыть нехитрые плоды терпеливого труда и выручить горсточку серебра. Конкуренция, само собой, ожидалась жестокая. Чуть ли не в каждой второй подводе лежали бережно укутанные рогожей тюки шерсти — главного богатства страны, оберегаемой ради славы мира копьем святого Георгия. Не ощущалось недостатка и в штуках занозистого сукна. Грубая материя, понятно, уступала «судейскому сукну» и тем более не шла ни в какое сравнение с тонкой тканью фламандских мастеров, но ведь и цена на каждый товар своя, и свой покупатель. Спрос на простую одежду никогда не падал среди малоимущего люда с той поры, как отбушевала чума. Заморские купцы хоть и бились за каждый пенс, но брали все подряд, сколько хватало места в трюмах.

Одним словом, каждый хранил надежду на выгодную сделку. Оружейники, шорники, обувщики, гончары, плужники — все с замиранием ждали вожделенной минуты. С не меньшим нетерпением следили за ходом подготовительных работ бравые парни и девицы на выданье, если даже не было в кошельке завалящей монетки. Кому просто повеселиться хотелось, а кому, чем черт не шутит, встретить судьбу.

Уже катили бочонки с элем в сколоченную на скорую руку таверну, коптили туши, и прямо на палубе из рук и руки ходила мерка с аквитанским вином. И трепетали разноцветные вымпелы на мачтах кастильских галионов, и хрупали под ногами скорлупки прославленных устриц Остенде.

Наконец настал долгожданный день. Приор отслужил молебен, нищенствующая братия, бряцая запечатанными кружками, собрала доброхотные пожертвования, и степенные олдермены,[35] облачившиеся по такому случаю в тяжелые отороченные белкой мантии, приступили к обходу купеческих владений. Напрасно заезжие новички пригибались за дощатой оградой или укрывались под тяжелыми складками драпировок. Даже самым скупым пришлось уплатить и положенный сбор, и особый налог, вроде весового для шерсти или мерного, коим облагалась каждая дюжина винных бочек.

В Англии искони уважают учет и порядок. Специально учрежденный торговый суд без проволочек разрешал любые тяжбы, безжалостно пресекая вроде бы хитроумные, но на поверку смешные коммерческие уловки. Опытные люди следовали мудрому правилу: платить загодя и не скупиться на подношения. Так оно было вернее и, главное, много дешевле. Особенно для постоянных гостей, удостоенных привилегий: разряженных в пух и прах негоциантов из итальянских республик, суровых ганзейцев в меховых беретах, задиристых гасконцев и пикардийцев, невозмутимых фламандцев, ласкательным касанием оглаживавших рулоны малинового и кубового бархата. Уж они-то, тертые калачи, знали, что не останутся внакладе. Недаром славный город Колчестер вырос вокруг знаменитого Комолодунума, ставшего едва ли не первой стоянкой на завоеванном римскими легионами острове.

Одно на другое замыкались чугунные звенья долговременных следствий. Мертвый хватал живого, как на церковной фреске, изображавшей Последний суд.

Уот Тайлер добрался до города на угольной барке и, поджидая Уила Хоукера, коротал времечко за кружкой эля в темной харчевне на берегу. Все столы были заняты. Дым от кухонного очага щипал глаза.

Уил заявился в сопровождении пожилого крестьянина с изъеденным оспой лицом, когда в городе отзвонили к обедне. Пододвинув ногой бочонок, он молча уселся за стол. Затем ослабил зашнурованный ворот.

— Это Том Эндрюсон, — представил рябого спутника. — Сокмен из Суэфхемской сотни.

— Был сокменом, — горько усмехнулся крестьянин, — да превратился в раба. Наш лорд и сенешал из поместной курии сумели доказать, что моя землица находится в вилланском держании. Законники так окрутили, что вышло, будто еще дед, царство ему небесное, платил гарнет, талью[36] и отрабатывал барщину. Только мы испокон веков считаемся лично свободными, а если что и делали для лорда, то по доброму согласию и уважая обычая старины. Теперь мне и хода нет в королевский суд.

— Уж это так, на вилланов не распространяется общее право, — сочувственно подтвердил Тайлер. — Да много ли проку в тяжбах? Я что-то не припомню, чтобы суды решали дела не в пользу лордов. Если раньше и случалось такое, то нынче только и слышишь про наглый обман. Вот и тебя опутали по рукам и ногам, братец Том. Уж теперь-то лорд выжмет все до последней капли.

— А что делать? В поместную курию за правдой идти? Так барон там — полный хозяин.

— За правдой в суды не ходят, сокмен, за нее бьются.

— Значит, остается одно: в лес к вольным братьям? Но у меня детей пятеро душ, мать-старуха. Их-то куда?

— Трудно тебе, Том, понимаю. Да только ты не один такой. Вся Англия стонет в кровавом бреду. Терпи, пока можешь.

— Доколе, спрашивается, терпеть? — сокмен удрученно опустил голову. — Живем как скоты, без надежды на облегчение… В прошлом году, как раз на Иоаннов день, лорд общинный выгон огородил. Наши люди подали жалобу коронному судье, и, хочешь верь, хочешь нет, он разрешил по совести. Даже бейлифа прислал, чтоб урезонить барона. Только бейлифа того в усадьбу не допустили. Лорд выслал сенешаля сказать, что он единственный господин в своих суверенных владениях и никакого вмешательства не потерпит. Бейлиф потоптался, да и ушел ни с чем. Еще на нас накричал напоследок.

— Тем и кончилось?

— Тем и кончилось. Сколь жалоб потом не писали, никто не приезжал. Своих же законов не соблюдают! Верь после этого господам.

— И вы что, примирились?

— Ничуть не бывало. Раз закон на нашей стороне, думаем, то, стало быть, мы и сами вправе его исполнить. Так?.. Словом, дождавшись безлунной ночи, разобрали проклятую огородку, будто ее и не было никогда.

— Вот это молодцы! — обрадовался Тайлер. — Только таким языком и надо с ними разговаривать. Другого они не понимают… Славная у тебя община, братец Том.

— Может, и славная, добрый человек, только лорд все равно верх взял. Новые жерди срубить — плевое дело. Он и загородку на место поставил, и весь наш тягловый скот позагонял в свои хлева. В качестве штрафа, что ли… Скоро всем нам голодная смерть. Если, конечно, не покоримся, не отступимся от выгона.

— М-да, ничего не скажешь, отъявленный мерзавец ваш суверенный барон! Такого и проучить не грех… Как полагаешь, Уил?

— С тем он и пришел к тебе от общины Суэфхема, — подал голос молчаливый Хоукер. — Мне тоже их жалко до слез, но ты не должен вмешиваться, Уот.

— Он прав, — помрачнев, кивнул Тайлер. — Я качаюсь на волоске, братец Том, со всех концов обложили. Если я влезу в это дело, мне придется уйти из Эссекса. А вся беда в том, что мне этого никак нельзя. Не могу я сейчас оставить свой дом, понимаешь?.. Не ради себя, сокмен. Будь иначе, я бы охотно помог вам, а после подался в дубинщики. Но именно теперь я привязан к месту. Как гвоздями к кресту прибит. И на Уила особенно рассчитывать не приходится. Он всегда в дороге, наш неустанный Уил, и тоже себе не принадлежит. Смешно и печально: один упрямый домосед, другой вечный странник.

— Выходит, не остается у нас даже последней надежды? — обреченно вымолвил Том. Он не просил, не жаловался, придавленный непомерной тяжестью англичанин, а только смотрел, и Тайлер навсегда запомнил и этот взгляд, и эти слова о последней надежде.

— Не отчаивайся, я все же подумаю, что можно сделать. А пока прощай, Том. Мне еще надо побывать на ярмарке. — Бросив на стол позеленевший фартинг, он коснулся плеча Хоукера. — Найдешь меня на барке, Уил. — И крикнул в дымную полумглу: — Эй, хозяйка! По кружке эля моим друзьям.

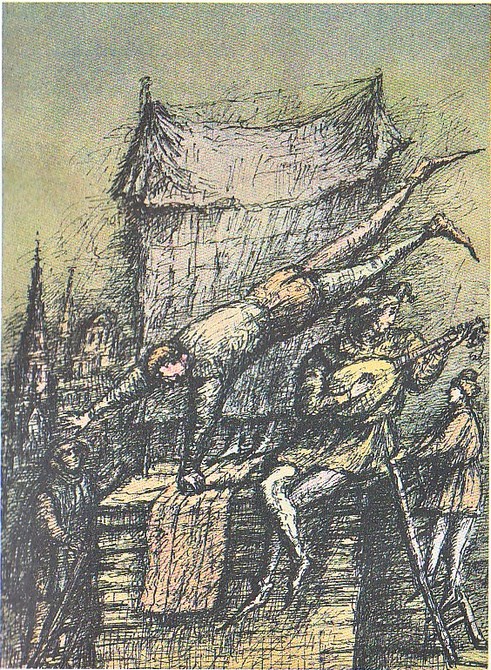

Визгливый напев рожка ввинтился в гомон разноплеменной речи. Замерли на миг бражники, не донеся до губ пенного кубка, застыли объедалы, позабыв про поросячьи ножки. Даже торговые споры и те пресеклись, а меняла оторвался от своих обрезанных гротов. Все взгляды, как по команде, устремились на помост, где из-за клетчатой желто-зеленой занавеси выскочил прелестный разбитной менестрель. Дав пинка кувыркавшемуся на ковре жонглеру в облегающем черном трико, он поклонился публике и запел на англо-нормандском наречии, которое все еще было в ходу.

De sai juglere de viele,

Si sai de muse et de frestele,

Et de la harpe, et de chipohonie,

De la gigue, de larmonie,

Et el saltiere et en la rote.[37]

Пока певец изощрялся в перечислении своих музыкальных способностей, юркий жонглер, похожий на чертика, корчил немыслимые рожи, вызывая поощрительный смех. Не прерывая зазывной песни, бродячий виртуоз отпустил ему звонкую затрещину, отчего проказник подскочил, сделал забавное сальто и с грохотом растянулся на упругих досках, изобразив бездыханное тело.

Теперь хохотала добрая половина ярмарки. С разных концов спешили на представление все, кого не занимал в данную минуту барыш. Двинувшись в общем потоке, Уот Тайлер перекинул с плеча на плечо неизменный упленд и осторожно протиснулся в первые ряды. На помосте продолжалось забавное действо. Жонглер, оживший при первых звуках виолы, жалобно зарыдал и выкатился со сцены. Предстояла повсеместно любимая народом баллада «De Karlemaine et de Roland», о Карле Великом и Роланде, верном из верных.

Прислушиваясь скорее к собственным мыслям, нежели словам, Тайлер не спускал с юного певца пристального ждущего взгляда. Когда же их глаза наконец встретились, он все так же осторожно, стараясь никого не задеть, выбрался из толпы. Обогнув конный ряд, где храпели и ржали, вздымая пыль, тощие вилланские кобылы, он негаданно оказался перед паланкином, в котором, словно в меняльной конторе, расположился продавец индульгенций, благообразный и моложавый фриар-кармелит.

Под защитой буллы, прошитой трехцветной тесьмой с красной печатью примаса Седбери, он весело распродавал блага потустороннего мира. С ловкостью, которой мог позавидовать любой ломбардец, бряцал на счетах, артистически взвешивал принесенные доверчивыми мирянами кольца и серьги, пробовал на зуб серебро. Носильщики из того же кармелитского ордена следили за бойкой торговлей. В оплату за спасение милосердная мать-церковь принимала все без разбору: мешочки с пряностями и благовония, китовую амбру и слоновую кость, шелковые материи и даже оружие с золотой насечкой. Сходные цены устанавливались быстро под скабрезные прибаутки ловкача-фриара и гогот охочей на дармовую потеху матросни. Впрочем, и просоленные волки морские не оставались равнодушными к столь деликатной теме, как загробные муки. Испанские идальго, не брезговавшие при случае пиратством, и поднаторевшие в своем деле флорентийские финансисты тоже не упускали возможности заручиться пропуском в рай.

Невзирая на то, что в каких-нибудь двух шагах от монашеского паланкина собрал кружок единомышленников бедный проповедник, метавший громы и молнии против обманщиков в сутанах, торговля вечностью шла бойко. Все уживалось под единым небом, все умещалось в одном человеческом сердце: правда и ложь, сомнение и надежда, отвага и трусость. Многие из тех, кто только что приобрел папскую индульгенцию, внимали обличителю с чистой верой в глазах и кивали сочувственно, вздыхая в нужных местах. Столь рабского двоемыслия вынести было никак нельзя. Сколько раз Тайлер давал себе слово не размениваться на мелочи. Бесцельно рубить змеиные головы гидре вселенского зла. Они тут же отрастают, шипя и прыская ядом. Значит, нужно смирить себя, затаиться до срока и нанести удар в самое сердце. Но он не святой Георгий, чтобы в одиночку схватиться с драконом. Нужны сотни, тысячи смелых бойцов, готовых на смерть ради Правды. Так учит Джон Болл, так думает и сам Тайлер, ожидая уготованного ему часа.

Но торжище в храме — не мелочь. И глумливое поношение Правды — совсем не пустяк. Купивший место в раю не полезет в огонь. Жертвенность не в ладу с двоемыслием покорных и жалких.

Досадуя не столько на сытого наглеца в закапанной жиром сутане, сколько на слепую переменчивую толпу, Уот Тайлер дождался своего череда и просунулся в оконце с буллой, чья кровяная печать жгла, как язва.

— Удели и мне малую толику благодати, святой отец, — потребовал он с неловкой усмешкой.

— Сразу видно, что ты не дурак, йомен! — одобрительно кивнул кармелит. — Первым делом нужно позаботиться о душе, а уж потом обо всем прочем. Преходящи блага этого мира. Вспомни также о своих кровных, которые, быть может, стонут в эту минуту среди адских огней. Они взывают к тебе из непроглядной ночи чистилища: «Помоги, сын, протяни руку спасения». Не жалей денег, парень. Они стократ окупятся в краю блаженных.

— Моих родных унесла «Черная смерть», — сдерживая негодующую дрожь, процедил Тайлер. — Им уже ничем не поможешь. Они-то выстрадали свое право на вечное блаженство.

— Как знать, добрый англичанин, как знать! — белый фриар вздохнул с наигранным сочувствием. — Разве не за грехи наши посылает тяжкие испытания господь? Может быть, именно сейчас от тебя зависит, как сложатся их судьбы там, где больше нет горя и слез и все тайны открыты освобожденным от бренных оков душам? Щедрым воздастся.

Наглое вымогательство, как ни странно, успокоило Тайлера, и он ловко подстроился под откровенно торгашеский стиль.

— Я не постою за ценой, если ты поможешь мне искупить всего лишь один незначительный грех, даже не грех, а так, проступок, — затаив насмешку, посулил он. — Останешься доволен.

— А это смотря по тому, о чем идет речь. Ведь то, что ты, сын мой, по темноте или неразумению считаешь мелким прегрешением, может оказаться в глазах церкви смертным грехом.

— И что тогда? — прошептал в притворном ужасе Тайлер. — Все пропало?

— Не будем отчаиваться. Милость господа беспредельна.

— Значит, ты мне все-таки оставляешь надежду? — спросил Тайлер словами Тома.

— Надежда всегда есть. Надейся. Само небо привело тебя, куда надо. Посему, не тратя липших слов, поведай мне, что тяготит твою душу, а я подумаю, чем тебе можно помочь. Власть этих чудесных реликвий так велика, что и вообразить трудно, — фриар любовно коснулся тонкими женственными пальцами индульгенций. — Они не только способны покрыть уже совершенное, но и распространяются на будущие поступки.

— Вот это как раз для меня! — Тайлер по-приятельски подмигнул монаху. — Я если и совершил какой грех, то пока лишь в мыслях. Главное впереди. Мне просто-таки не терпится приступить к делу.

— Твои речи граничат со святотатством, а намерения и того хуже, — строго предупредил кармелит. — Боюсь, что единственным грехом дело не кончится.

— Видно придется уплатить и за скверный умысел тоже. Но совладать с собой я не в силах. Тем паче что мое тайное желание не столь уж и скверно, святой отец, если как следует приглядеться. Дело в том, что у меня чешутся руки хорошенько отделать одного отъявленного мошенника. Мочи нет.

— О, суета сует, — снисходительно попенял фриар. — Недостойная страсть едва ли приблизит тебя к райским вратам, — словно бы в тяжком раздумье, он развел руками. — Впрочем, и спасению души она как будто не угрожает. Конечно, едва ли приятно томиться в чистилище лишнюю тысячу лет, но я постараюсь избавить тебя от слишком долгого ожидания. Плати два грота, и можешь с легким сердцем поквитаться со своим недругом… Кто он?

— В том-то и дело, что проходимец принадлежит к духовному ордену, святой отец.

— Как? И ты осмеливаешься вести подобные речи перед лицом служителя церкви?! Да знаешь ли ты, богохульник, что черти уже ликуют в аду, поджидая столь лакомую поживу?! Прочь с глаз моих, исчадие сатаны!

Вопреки резкому смыслу речей, монах изъяснялся медоточивым тоном, сохраняя добродушное выражение лица. Ловец душ, он знал, что жирная дичь не покинет приманки. Стоит проявить немножечко терпения, и денежки простака будут звенеть в ящике с монастырским гербом.

Ведал бы он, что этот неотесанный простофиля и не думал расставаться с последними ноблями, заработанными на заморской войне!

Тайлер спокойно выдержал бранную отповедь.

— Разве я не сказал, что этот клирик отъявленный плут? Форменный нечестивец. Я перед ним просто агнец. — Теперь и он улыбался, глядя в глаза кармелиту. И вспомнив опять Тома из сотни Суэфхем, разом потух: — Неужели не отыщется достойного выхода?

— Нечестивец, говоришь? — всем своим видом фриар изобразил внутреннюю борьбу. — Нет, все равно ничего не получится. Духовный сан делает человека неприкосновенным. Но бог осудит его за скверну.

— Так почему бы мне слегка не помочь господу? Он-то знает, какая ехидна скрывается под смиренной сутаной? Разве так уж плохо уподобиться карающей деснице провидения? Пусть мои слова отдают гордыней, но, клянусь святым Христофором, это не стоит вечных мук.

— Ты действительно так думаешь? — кармелит помимо воли втянулся в богословский диспут. — Цель не всегда оправдывает средства. Я прозреваю целый сонм больших и малых грехов, — по привычке он перекинул костяшки. — Дрожь охватывает при одной лишь мысли от ожидающих гордецов муках. Даже за пять гротов я не смогу спасти тебя от кипящей смолы.

— Пять гротов! — проигнорировав устрашающую аранжировку, Тайлер заговорил языком рынка. — Два полновесных золотых нобля за такой пустяк! Что ж, будь по-твоему, я согласен. — Он принялся неторопливо развязывать кошелек.

— Одного твоего согласия мало, йомен! — сладко зажмурившись, как кот, играющий мышью, монах чуть придвинул к себе бумажную кипу. — Надо, чтобы я еще согласился.

— Разве ты не назвал цену? — в поисках сочувствия Тайлер обернулся к очереди, что, затаив дыхание, следила за диковинной сделкой. — Пять гротов!

— Ты неправильно понял. Я сказал: не смогу!

— Шесть! — для пущей убедительности Уот потряс кошельком. Мелодичный звон золота поставил последнюю точку в споре.

— Ты избрал неправедный путь, сын мой, — с видимой неохотой белый фриар отделил от кучи одну индульгенцию. — Но я вижу, что ты добрый христианин, достойный спасения.

— Ага! — Тайлер азартно хлопнул себя по колену. — Слышали, люди? Теперь я могу, ничуть не тревожась за душу, как следует отделать этого гнусного надувалу! — Он погрозил побледневшему фриару увесистым кулаком. — За деньги они не только господа готовы продать, но и собственную шкуру!.. Хотел бы я знать, во сколько встанет порка господина нашего архиепископа? — и, щелкнув по оттиснутому на красном воске гербу, втесался в толпу. Его проводили благодарными возгласами и смехом.

— Неисповедимы пути справедливости! — наставительно изрек бедный проповедник, ощущая себя победителем. — В Английском королевстве нет места гнусной торговле греховным товаром!

В образовавшейся веселой свалке как-то так получилось, что носилки опрокинулись вместе с визжащим сидельцем и по ним изрядно прошлись подошвами.

Червленая печать пристала к чьему-то каблуку и слетела с тесьмы. Разом утратив всю святость, зацелованная булла была втоптана в грязь. Но разлетевшиеся вокруг индульгенции тайком подобрали.

Так закончилось забавное происшествие, о котором потом долго, может быть лет сто, а то и все двести, судачили в Колчестере.

Но и оно забылось в конце концов.

Кудрявый, хорошенький, как девушка, менестрель отыскал героя дня на стрельбище, где лучшие лучники со всей округи пробовали свое искусство.

— Тебе нельзя возвращаться домой, Уолтер, — шепнул он, улучив подходящий момент. — Нагрянул шериф из Лондона и констебли. Лучше вообще не появляйся в Колчестере, где тебя чуть ли не каждый знает в лицо.

«Вот и пришел твой час, Том, — в третий раз за день болезненно встрепенулось сердце. — Значит, так тому и быть. Теперь уже все едино».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава шестая

Глава шестая Примерно в это же время мне едва удалось спастись от двух замужеств. Именно «спастись», потому что задним числом я отдаю себе отчет в том, что в обоих случаях это было бы настоящей катастрофой.Первый можно было бы назвать «головокружительным романом». Я жила у

Глава шестая

Глава шестая 24 ноября поздно вечером наш «Юнкерс-52» благополучно приземлился на стамбульском аэродроме. Было уже слишком поздно, чтобы успеть на ночной анкарский экспресс, и поэтому ночь я провел в Стамбуле. Поскольку поезд на Анкару отправлялся лишь один раз в сутки, мне

Булла «Inter caetera» № 2 4 мая 1493 г.[166]

Булла «Inter caetera» № 2 4 мая 1493 г.[166] Среди прочих деяний, угодных всемогущему господу и желанных сердцу нашему, наибольшее значение в наше время имеет возвеличение католической веры и христианской религии и ее укрепление и распространение ради спасения душ и ради смирения

Глава шестая

Глава шестая Сов. Секретно Гриша. Радиостанция «Пена» 18.11.42 г. «Разрешение на ваш прилет в Москву имеется. Заместителя подбираю. Самолет будет в конце ноября или в начале декабря. Я несколько раз напоминал вам, что задачи, поставленные Черному, являются важными, очень

Шестая глава

Шестая глава Я очень люблю Чехова, он — один из моих любимейших писателей. Я прочитал и перечитал не только его рассказы и пьесы, но и записки и письма. Конечно, я не историк литературы и не могу дать достойной оценки великому русскому писателю, который, я считаю, не до

Глава шестая

Глава шестая 1 Россия. Министерство финансов. 1802–1902. Ч. 2. СПб., 1902. С. 587.2 Цит. по: Павел Петрович Трубецкой. Выставка произведений к 125-летию со дня рождения. Каталог. М., 1991. С. 34.3 Там же. С. 35.4 Домогацкая С. П. Искусство Паоло Трубецкого в России // Павел Петрович Трубецкой.

Глава шестая

Глава шестая Ну, наконец, последний этапный шмон! Цивильные мои одежки отобрали, оставив, правда, колготки и шерстяной платок. Прапорщица, что шмонает, оказалась не вредная. Зовут ее Люба. Про платок она объясняет, что вообще-то не положено, потому что клетчатый. Так что она

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ За последние десять лет в московской мастерской Васильева побывало много художников, и он охотно показывал каждую свою новую работу. Но все принятые в таких случаях слова, все эти «талантище», «удивил», «ну, знаешь ли», все эти восторженные или ревнивые

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ Рубцов поступил в Литературный институт, когда ему исполнилось двадцать шесть с половиной лет. Детдом, годы скитаний, служба на флоте, жизнь лимитчика-работяги... Это осталось позади. Впереди — неясно! — брезжил успех. Пока же Рубцов был рядовым студентом.О

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ Многие друзья ощущали, как постепенно истончается жизнь поэта, многие, уже после его гибели, говорили о чувстве огромного сострадания и беспомощности от невозможности что-либо изменить.— 1 —В июне 1969 года, за полтора года до своей смерти, Николай Михайлович

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ Я жалею сейчас, что не записывал в свое время циркулировавших по Ленинграду рассказов о гибели Рубцова.— 1 —Поскольку тогда, в начале семидесятых, никакой информации по этому поводу не публиковалось, слухи обрастали самыми невероятными подробностями и

Глава шестая

Глава шестая Какое смятение, какое смятение! Еще десять лет назад она была молодой женщиной, полной надежд и стремлений; она думала, что любящие ее мужчины будут становиться такими, какими ей бы хотелось их видеть, что она сможет внушить им возвышенное и таинственное

Глава шестая

Глава шестая Внутри самого сословия, вначале, «политиканы» были наперечет, но в последнее время, начиная с несчастной японской войны, их число все увеличивалось и деятельность их приобретала характер настойчивой планомерности. Судебные политические процессы теперь уже

Глава шестая

Глава шестая Во второй половине 1904 года в Баку на жительство приехали два человека, обратившие на себя внимание губернского жандармского управления.Один из них, прибывший из Грузии, был исключен из Тифлисского учительского института за участие в

Оскверненная милость

Оскверненная милость Одно из санскритских слов для обозначения смиренного человека – это ам?н?. На русский оно переводится как «отсутствие самомнения». Нам нравится мнить себя кем-то, кем мы на самом деле не являемся. Собственно для этого нам и дан ум. Другие люди,