Мы из Кронштадта

От петровских до наших дат

Гордо стоит Кронштадт.

Здесь мы родились в нем

И песню Кронштадту поем.

Меня подвигло написать эти воспоминания, когда я услышала песню, исполненную школьниками на концерте в социальном доме города Кронштадта, посвященном полному снятию фашистской блокады с города Ленинграда.

Вот она:

Ленинградцы

Музыка Исаака Шварца

Слова Вадима Коростылева

В далеком тревожном военном году,

Под гром батарей, у страны на виду,

Стояли со взрослыми рядом

Мальчишки у стен Ленинграда.

На парте осталась раскрытой тетрадь –

Не выпало им дописать, дочитать,

Когда навалились на город

Фугасные бомбы и голод.

И мы никогда не забудем с тобой,

Как наши ровесники приняли бой.

Им было всего лишь тринадцать,

Но были они – Ленинградцы!

Самое раннее, что я помню из детства, – это стол без скатерти посреди комнаты, около стола стул. Я забираюсь на него, потом на стол. Смотрю в ведро, а там молочная пена чуть ли не до самого верха. Вот это молоко, отца зарплата и небольшой огород – это все, на что мы жили. Молока мама нам давала по порциям – нальет в стаканы и поставит рядышком на стол, ведь сколько-то надо было продать, чтобы что-то купить из одежды, обуви или продуктов. Без коровы мы и в мирное время не выжили бы. Жили мы на окраине города, улица Зосимова, дом 44.

Семья наша состояла из восьми человек: старшему брату Семену было пятнадцать лет, второму, Сергею, четырнадцать лет, третьему, Аркадию, двенадцать, четвертому, Демьяну, восемь, мне – пять с половиной, далее Саше – три с половиной, и мама была беременна.

Началась война. Кто-то из нас был в детском лагере в селе Ефимовском Ленинградской области. Мама поехала и сразу же всех забрала со словами:

– Если придется умирать, то всем вместе.

Метроном по радио все время отстукивал, чтобы мы знали, что радио работает, и чтобы не прозевали сообщение о воздушной тревоге. Помню, как диктор говорил: «Внимание, внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Окна у всех были заклеены полосками газет крест-накрест, чтобы стекла не вылетели от воздушной волны при бомбежке.

Вокруг Ленинграда немец замкнул блокадное кольцо: продукты с Большой земли перестали поступать. Сразу же ввели продуктовые карточки, по которым нормы все урезали и урезали. С пропитанием становилось все труднее и труднее. Мыла катастрофически не хватало. Мама как-то запаривала белье с золой и стирала вручную. Стиральных машин тогда не было. Многие мужчины ушли на фронт. Два старших брата пошли работать, на рабочие карточки продуктов давали больше, чем на детские. В начале войны очень сильно бомбили город. На улицах Флотской и Восстания много было деревянных домов. Они почти все сгорели. Люди гибли семьями. Мы иногда ложились спать в пальто: вдруг объявят воздушную тревогу, и мы не успеем одеться. Когда ее объявляли, мы под вой сирены спешили в бомбоубежище, там скамейки стояли вдоль стен, было душно и тесно. Оно находилось на углу улиц Урицкой и Велещинского. В том доме одно время после войны была музыкальная школа. Человек ко всему привыкает, и мы привыкли к тревогам и в бомбоубежище перестали ходить, стали прятаться в парадной или прачечной, в которой были два больших котла кипятить воду и белье. Она была в нашем дворе. Как-то бежали в прачечную и увидели, как начался воздушный бой. Появились в небе маленькие точечки дыма, которые разрастались.

3 июля 1941 года родилась сестра Тамара, и стало нас девять.

Парадная в нашем доме была большая. Вдоль стен стояли скамейки. Двери закрывали на швабру, которую просовывали в ручки. Кто жил на первом этаже, те оставались дома. Однажды в наш дом попал снаряд в боковую стену, образовалась большая дыра. Одной девочке на руку упала швейная машинка, сломала руку, а взрывной волной сломало швабру, дверь распахнулась, но никого больше не ранило.

Иногда старшие братья ходили на чердак сбрасывать зажигалки (бомбы) и наблюдали, как идут воздушные бои. Разве они могли пропустить такое событие.

Наступали холодные дни. Дрова в город перестали привозить. Ведь наш город – это остров. Когда прекращались бомбежки, старшие три брата с тележкой ходили к заливу, собирали глушенную взрывами рыбу, прибитые волной доски и бревна (останки погибших кораблей), которые все были в мазуте и горели очень хорошо. Грузили на тележку и везли домой по булыжной мостовой, а на нашей улице Зосимова была просто земля, как в деревне. Асфальта в городе вообще тогда не было. Братья дрова распилят, расколют, и ими топили печку и плиту.

Начался голод. Было и так, что идет человек по городу и от истощения и постоянного холода падает и умирает. Братья ходили на свалку, среди выброшенных госпиталем окровавленных бинтов, ваты, ампутированных человеческих рук и ног выискивали окурки (чинарики), ссыпали из них по капелькам в спичечный коробок махорку и шли к военным. За один коробок махорки военные давали кусочек хлеба.

Однажды один офицер говорит старшему брату:

– Парень, а ты можешь на бревне переплыть залив и вернуться обратно?

– Могу, – говорит тот.

– Вот я тебе дам записку, плыви к зенитчикам на тот берег и передай ее.

Брат все сделал, как сказал офицер, и за это тот дал ему одну буханку хлеба. Брат не отломал от нее ни кусочка и не съел. Все принес домой.

Было и такое время, что от недоедания и недосыпания у отца и старших братьев пухли ноги. Русские сапоги у отца было не снять. Пришлось сначала разрезать голенища, а потом только сняли сапоги.

Голодающему Ленинграду из Кронштадта пошли баржи с продовольствием, и в связи этим военным урезали нормы питания. Немцы баржи ужасно обстреливали с другого берега, некоторые баржи шли на дно, а мешки с мукой не все тонули. Однажды братья нашли на берегу залива такой мешок с мукой, прибитый течением. Это нам было очень кстати. Блины мама пекла на воске. Молока корова стала давать мало. Ведь у коровы молоко на языке, как покормишь, так и подоишь. А что она ела – только одну траву. Мама молоко разводила водой, чтобы всем хватило.

Нашего отца оставили на брони. Он работал вулканизатором, заваривал в горячем цеху шины и покрышки для машин, которые в этом очень нуждались. Особенно когда открылась Дорога жизни. Как ее называли: Ладога, родная Ладога. Даже песня такая есть. И пошли по льду Ладожского озера и Финского залива машины с продовольствием. Машины всегда шли с открытыми дверцами, чтобы шофер мог выскочить при бомбежке.

Однажды в цех, где работал отец, попал снаряд. Кто тогда пострадал, я не знаю. Отца нашего только контузило. Со временем контузия прошла, и он снова стал работать. Потом, спустя много лет, когда он уже был на пенсии, его приглашали на работу учить молодых своей специальности.

1942 год, мы все стали старше на год, мама пошла в райсобес получать пособие, которое давали многодетным матерям, когда самому младшему ребенку исполняется год. В райсобесе, когда увидели ее, просто обалдели и указывая на дверь, стали говорить на повышенных тонах:

– Как, это вы с такой семьей еще не уехали???!!! Вон отсюда! Вот вам сроку 24 часа, уезжайте срочно, чтобы духа вашего здесь не было. Если не уедете сами, то пришлем машину и вывезем вас!

Деньги, конечно, дали. Пришлось уехать.

Когда мы уехали, отец корову зарезал. Мясо пришлось что продать, а что так отдать соседям и на работе. Ведь холодильников тогда не было. Но этого надолго не хватило.

Из Кронштадта на барже привезли нас на железнодорожную станцию Лисий Нос. Перед нами только что был обстрел. Солдаты увезли убитых и раненых, а лужи крови засыпали песком прямо при нас. Нас посадили в обыкновенные вагоны для скота. А в теплушки эвакуированных сажали только в холодное время года. Скамеек не было. Сидели прямо на своих тюках. Народу было много. Многие в дороге мучились поносом. Чтобы сходить в туалет, ухищрялись по-разному. Иногда на остановках выносили мертвых.

Потом долго ехали на пароходе. Он шел медленно по реке. Откуда-то женщины узнали, что эвакуированным должны давать пайки, стали требовать у капитана. Тот отпирался. Много народу собралось на палубе, женщины кричали, пароход накренило на один бок. Женщины схватили капитана за руки и за ноги и стали раскачивать, чтобы выбросить за борт. Тогда только он сдался и выдал пайки. А женщины наши какие молодцы! Они не только «коня на скаку остановят», но и капитана парохода выбросят за борт, если надо будет.

Пароход шел долго. Когда пароход останавливался, братья прыгали с борта прямо в воду и купались. Удивительный народ эти мальчишки! У них психика и восприятие мира совсем не такие, как у нас, девчонок. Потом мы ехали на поезде. Привезли нас на железнодорожную станцию Янаул. А оттуда на подводах развозили по деревням. Многие эвакуированные выходили по дороге и останавливались в каких-нибудь деревнях, а мама сказала:

– Сойду там, куда привезут.

Было очень жарко. У моего младшего брата Саши обгорели плечи, образовались волдыри. Привезли нас в деревню Арняш, встретили хорошо, поселили в домике, где жили сироты: брат с сестрой Валиевы, Гайнан и Фокия. Фокия была повыше ростом, Гайнан пониже. И стал у нас такой адрес: БАССР, Бураевский район, Юмокаевский сельсовет, деревня Арняш. В деревне жили одни башкиры. Русского языка никто не знал, но братья быстро выучили башкирский язык.

Точно не помню, но председателем, кажется, был Ганаев, а жену его звали Фатима.

Деревня была небольшая. На полях сажали картошку, разные овощи, сеяли пшеницу, рожь, лен, просо. Были лошади и овцы. Осенью лен убирали, сушили, отбивали палками, пряли, ткали. Из этого полотна шили женщинам и мужчинам одежду. Два старших брата и мама пошли работать. Третий брат, Аркаша, которому было тринадцать лет, остался дома за домохозяйку и за няньку. Хлеб пекли сами. Однажды он нес тесто на деревянной лопате от стола в печку. А в это время был открыт погреб, который находился между столом и печкой. Тесто упало прямо туда. Он – в слезы. Пришла мама с работы. Он, плача, стал говорить ей:

«Не буду больше сидеть дома, пойду лучше работать, у меня от Томки болит голова, она не плачет, а просто визжит». Тогда детских садов не было, старшие дети смотрели за младшими. Пришлось маме бросить работу. Местное население очень интересно шило брюки. Состояли они из трех трубочек. Две вдоль, одна поперек. А подпоясывались веревкой. Когда увидели у моих братьев нормальные брюки, то стали просить маму, чтобы она им сшила такие же. А швейную машинку «Зингер» мама привезла с собой. И была швейная машинка одна на всю деревню. Мама стала говорить, что никогда не шила брюк. А они ей: «Шей и все».

Пришлось какие-то брюки распороть и шить по ним. Семья была восемь человек. Маме нужно было для всех сварить обед, помыть всех, постирать белье, убрать дом, поработать на огороде и выкроить время, чтобы шить брюки, хотя самой младшей было чуть больше года. Ниток не было. Ждали, когда отец пришлет посылку. Прислал. Мама несет ее и думает: «Что же в ней так грохочет? Может, туда наложили камней?» Но оказалось, все нормально. Стала мама шить. За это нам денег не давали, а приносили продукты. Братья ходили в лес, собирали ягоды, орехи, черемуху. Весной мы собирали на колхозном поле прошлогоднюю картошку, которая оставалась после сборки урожая. В ней после зимы оставались пленка и крахмал. Мама пекла такие блины.

Интересно местные женщины завязывали платок на голове. Они его расправляли по всей длине, накрывали голову и спину и завязывали у подбородка. А обувь была у всех одна. Это лапти. В домах везде была чистота. Полы намыты до желтизны. Дома ходили в носках, которые сами вязали из овечьей шерсти.

Вечерами парни и девушки, прогуливаясь по деревне, пели:

Китте шулар комсомолар

Гражданар шабашэнэ…

Или шуточные частушки:

Апрак курсах, соломн ояг

Бызнэн аул кызларнэ…

Много было ленинградцев. Они отличались от всех людей своей культурой и грамотностью и притягивали к себе, как магнитом. Всегда хотелось с ними общаться. Хочется вспомнить слова Джамбула:

Ленинградцы – дети мои,

Ленинградцы – гордость моя!

Они организовали художественную самодеятельность. Пели частушки, песни. Какие-то лилипутики плясали на столе. В клубе всегда было очень много народу.

Электричества и радио в деревне не было. А что такое телевизор, и понятия не имели. Как только темнело, ложились спать. Тогда мои братья пели песни. Перепоют все, что знают. В основном морские песни и песни Гражданской войны, а мы, малыши, им подпевали. Самый старший брат любил петь:

По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед,

Чтобы с бою взять Приморье – Белой армии оплот…

…И на Тихом океане свой закончили поход.

Или:

Раскинулось море широко и волны бушуют вдали,

Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли…

Или:

Прощайте, скалистые горы,

На подвиг Отчизна зовет,

Мы вышли в открытое море –

Суровый и дальний поход… –

и другие песни.

Очень любили песню «Варяг». Представьте себе: ночь, темно, на небе только звезды и луна, а в маленькой башкирской деревеньке, покрытой снегом, слышится песня, которую исполняет детский хор на русском языке:

…Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,

Пощады никто не желает…

Так проявлялась мальчишеская тоска по любимому Кронштадту. А каково было матери слушать эту тоску?!

Всегда – мама положит нас спать и немного погодя, думая, что мы заснули, прочитает молитву и всех перекрестит.

Она очень скучала по отцу, и он даже два раза показался ей в сумерках у колодца. Она кинулась его обнять, а там никого нет. А однажды он приезжал в Башкирию в отпуск.

Детство братьев прошло у моря, и у старшего брата, Семена, была голубая мечта – это служить матросом на флоте. У него даже матросская форма была приготовлена, и он взял ее с собой в Башкирию. А добровольцем в армию не ушел только из-за того, что слишком много было младших братьев и сестер. А для нас он был как второй отец. Был он высокого роста и широкоплечий, а мама среднего роста и еле доставала ему макушкой до плеча. Никто не верил, что это ее сын, и удивлялись, когда он ее называл мамой. Разница в возрасте была всего 18 лет. В 1943 году брату было 17 лет, а маме 35. Волосы у нее были светло-рыжие, вьющиеся. Она их скручивала и закалывала шпильками на затылке. Всегда была одна прическа. А глаза были зеленые. Я всегда на нее смотрела и думала: «Надо же какие глаза и волосы, ни у кого таких нет!» У отца были темные вьющиеся волосы и карие глаза. Старший брат был шатен с карими глазами.

Вот наступил его долгожданный день: пришла повестка идти в армию.

Он надел матросскую форму и пришел на призывной пункт. Ростом был выше всех призывников. Их выстроили и спросили:

– Кто умеет готовить пищу – шаг вперед!

Брат вышел вперед.

Затем спросили:

– Кто умеет ремонтировать обувь – шаг вперед!

Брат вышел вперед. Так и служил он поваром и сапожником, но и стрелял правой рукой отменно, хотя был левша.

Переодели моего брата в солдатскую форму и отправили на Дальний Восток. Как он потом рассказывал: их долго везли на поезде, который, останавливался редко, ребята хотели пить. Как-то остановился поезд на полустанке. Ни души. Смотрят – колодец! А там нет ни веревки, ни ведра. Тогда ребята связали свои ремни, привязали к ним фляжки или бидончики, у кого что было, и так доставали воду. Пришлось брату, как он пел в своей любимой песне, пройти по долинам и по взгорьям с дивизией вперед… и на Тихом океане свой закончить поход! А кто знает, где он шел, может, по тем же самым долинам и взгорьям, о которых пел, и тащил походную кухню. И прослужил он в армии около восьми лет. Целый год от него не было писем. Мама очень переживала. Ходила к цыганке гадать. В Кронштадте была одна цыганская семья, которая вела оседлый образ жизни. Цыганка ей сказала: «Не беспокойся, твой сын жив и здоров, вернется домой даже без ран. Сначала придет письмо, потом он приедет сам». Так оно и случилось. Пришло письмо треугольником. На газетной бумаге было написано химическим карандашом между печатных строк.

В 1944 году сняли блокаду Ленинграда, нам пришел вызов, мы вернулись домой в Кронштадт. В Башкирии к нам относились хорошо, особенно уважали старшего брата Семена и называли его Сенка, предлагали остаться. Я и сейчас с теплотой в душе вспоминаю о башкирах. Низкий им поклон и большое спасибо за то, что они спасли нас в то трудное время.

Приехали мы домой, идем по дощатому пирсу у ленинградской пристани, подходим к Советскому парку, а парк весь засажен картошкой, подходим ко второму парку, тот тоже засажен картошкой, подходим к дому, а там весь двор раскопан под грядки и растут разные овощи.

Второго брата, Сергея, взяли в армию из Кронштадта. Он прослужил в Риге более 5 лет.

На всех нас выдали продуктовые карточки. С питанием стало намного трудней, чем в Башкирии, но зато был свой город и отец рядом.

Забота старших двух братьев легла на плечи следующих двух братьев. Они из трех мешков из-под картошки сшили бредень и им ловили колюшку. Это мелкая рыбешка с колючками. Ее мололи на мясорубке и жарили котлеты или томили в чугунках, чтобы был рыбий жир. Все делали на этом жире. Колюшка противно воняла и такая же была на вкус. Но что делать, жить-то хочется. Приходилось есть. Иногда попадался угорь. Его подвешивали на шпагате на гвоздик, подрезали кожу вокруг головы и снимали чулком, мыли, потрошили, резали на куски и жарили на сковороде. Так эти куски на сковороде шевелились!

Когда мы уезжали из Башкирии, нам не смогли заплатить за все трудодни, так как эвакуированные уезжали все сразу. Сказали, чтобы приехали за трудоднями через год. Мама поехала через год с братиком Сашей. С детьми через комнату матери и ребенка давали билеты без очереди. Привезла ведро меду, ведро сливочного масла и еще что-то. Мед и масло променяли на телочку. Только на второй год у нас появилось молоко. Еще мы держали кроликов. Жить стало полегче. У кого был скот, то для него стали продавать жмых и овес. Жмых мы и сами хорошо ели и угощали детей из нашего двора. А овес вымачивали сутки или двое, мололи на мясорубке, выжимали. Из выжимок варили себе кисель, а что оставалось, давали скоту.

На ночь корове надо было давать траву. Мы ее жали серпом сами по краям канав, у моря и таскали по полмешка. Трава была очень тяжелой. Младший брат Саша брал мешок за узел, а я за два конца, и потом мы менялись. Иногда возили траву на самокате. Однажды жали траву около пушек, которые стояли между Немецким (Лютеранским) кладбищем и старой свалкой. Пушки были громадные, блестели на солнце. Охранял их матрос. Войны не было, пушки были недействующие. Территория огорожена колючей проволокой, никто там не ходил. Трава была не мятая. Мы подлезали под эту проволоку и жали, думали, что он нас не видит. А он прекрасно все видел, только делал вид, что не видит.

Когда денег не хватало заплатить за стадо, корову пасли сами у взморья. Это место, которое сейчас расположено за 424-й школой. Корова паслась, а мы бегали по мелководью, играли в пятнашки. Залив очень мелкий, у берега вода доходила только до косточек, прогревалась на солнце. Кое-где мелькали стайки маленьких рыб, появлялись островки тины. Если мы хотели выкупаться, то шли подальше. Купались вволю. Ведь взрослых рядом не было. Выйдем из воды – зуб на зуб не попадает. Завернемся в байковое одеяло и согреваемся. Никогда не болели.

Однажды пришлось мне корову гнать в стадо. Оно далеко ушло, за Шанцы. Гнала я ее мимо Немецкого кладбища, потом по Кронштадтскому шоссе, сквозь Русское кладбище. Это будет около пяти километров от нашего сарая. Погода была отличная, солнце, птицы поют. Туда я не боялась идти – ведь со мной была корова. Это живое существо. А назад пришлось идти одной. А лет-то мне было, может 11–13. Страшно. Хоть бы одна живая душа встретилась – никого. Как я назад прошла сквозь Русское кладбище – не знаю. Если корову надо было доить три раза в день, то мама ходила в обед пешком туда и обратно. Автобусы за город не ходили. Девятнадцатого квартала еще не было, был пустырь. Иногда брат Аркаша ездил на велосипеде и сам доил корову. Когда в начале пятидесятых годов запретили держать скот, мы были очень рады. Наконец-то будем свободны, как все наши сверстники.

Мясо в магазинах продавали трех сортов. Где побольше костей, то дешевле. Мама всегда брала то, что подешевле, варила студень, суп, а косточки не выбрасывала. Мы их сдавали в утиль-сырье. Еще искали и сдавали в утиль-сырье алюминий, медяшки. За это нам давали немного денежек. Иногда – сладенького петушка на палочке.

В субботу и воскресенье мы приходили к КПП одной из воинских частей, просились в кино. Ведь в эти дни в клубе матросам показывали кино бесплатно. Нас пропускали, радости не было предела.

После войны на здании, где сейчас Кадетский корпус, было натянуто белое полотно, показывали кино. Мы залезали на дрезину, которая стояла около их забора. Забор был из колючей проволоки. Все было видно. Мимо забора проходила железная дорога. А жители дома, что был напротив этого здания, через дорогу, смотрели кино прямо из окон своего дома.

До войны и после войны мы жили в доме, где было всего 12 квартир, а жили в них представители пяти национальностей: русские, белорусы, украинцы, евреи, татары. Между собой мы жили очень дружно, можно сказать одной семьей. Национальность нас не разъединяла, а наоборот, нам было интересно как такое-то слово на их языке или как тот или иной обычай отмечают у тех или у других представителей национальностей.

Наш дом давно расселили. Многих уже нет в живых, а если с кем встречаемся, то рады встрече, как родные.

В 1944 году я пошла в первый класс. Школа была недалеко от дома, я шла мимо здания, в котором сейчас располагается Кадетский корпус. На нем большими черными буквами было написано: «Смерть немецким оккупантам!» Возвращалась из школы и тоже читала этот лозунг. В школе на Новый год как-то нам дали кульки с шоколадными конфетами, говорили, что это от американцев.

…Уроки мы делали за тем же столом. Сядем сразу вчетвером. Дима ходил в седьмой класс (он два года в Башкирии не учился, было далеко ходить в школу), я – в шестой, Саша – в четвертый, Тамара – в первый. Пока делаем уроки, не раз передеремся. Все нам места не хватало.

Самые светлые дни моей жизни – это время пребывания в пионерских лагерях – в Ковашах и Малой Ижоре. Впервые я была в лагере, когда мне было восемь лет. Везли нас на обычной грузовой машине, покрытой брезентом. Сидели на досках, которые были вместо скамеек. Один мальчик, пионервожатый из первого отряда, играл на аккордеоне или баяне, а мы все пели:

От петровских до наших дат

Гордо стоит Кронштадт,

Здесь мы родились в нем

И песню Кронштадту поем…

Далее были слова:

Володя бегал босиком,

Володя умер моряком…

Больше слов не помню.

Пионеры, которые уже были в лагере, были выстроены в линейку и встречали нас пионерским салютом. Было красиво и торжественно.

Раньше мальчики и девочки учились в разных школах. И в лагерях были отдельно отряды мальчиков и девочек. Кормили нас хорошо, мы загорали, купались, были литературные викторины, разные игры.

В 1948 году отменили продуктовые карточки. Каждый год было снижение цен. Жить становилось легче.

Через несколько лет взяли в армию третьего брата, Аркадия. Когда приходили повестки, мама всегда говорила:

– Ну вот, опять пришла повестка. В каких условиях живут дети, чем питаются, никому дела нет. А как наступит призывной возраст – сразу повестка и забирают.

Родственники и друзья пришли провожать призывников к военкомату Их выстроили и повели с оркестром по улице Советской к пристани, а мы шли параллельно по панели. Посадили ребят на буксир. Они дружно пели:

Все, что с детства любим мы, храним,

Никогда врагу не отдадим.

Лучше сложим голову в бою,

Защищая Родину свою.

Все провожающие и отъезжающие были в приподнятом настроении, только одна мама стояла на пристани и плакала. Я смотрела на нее и думала: «Чего она плачет? Ведь войны же нет».

Когда Дима, четвертый брат, поступал в училище, то медкомиссия у него обнаружила грыжу. Пришлось до поступления сделать операцию. В училище поступил в своем же городе. В субботу и воскресенье приходил домой в увольнение. Это была радость.

Пятый брат, Саша, поступал в летное училище, но медкомиссия не пропустила из-за того, что когда-то в детстве была сломана одна рука. Отправили служить солдатом в строительные войска.

У нас была коммунальная квартира. Одну комнату дали молодой женщине с ребенком. Это была главврач тубдиспансера Таисия Исааковна Фрейдович. Однажды она разговорилась с моим старшим братом. Оказалось, что она служила в армии в том же городе, где и мой брат.

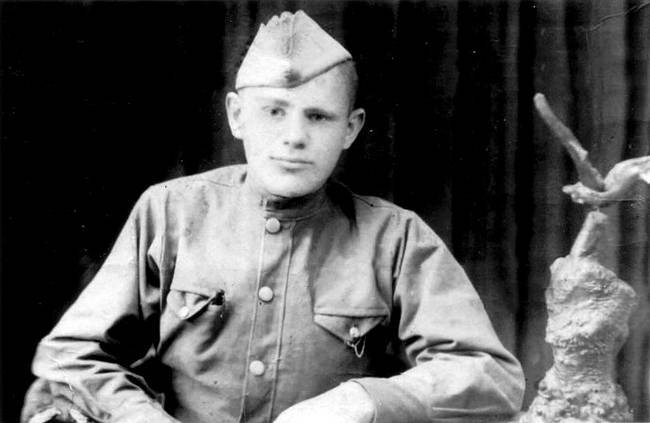

Литвиновский Сергей Иванович

Литвиновский Аркадий (Аверкий) Иванович

Раньше была шестидневная рабочая неделя. Выходной был только один. Папа в свободное время ремонтировал обувь, клеил резиновые галоши (раньше носили галоши на валенки и ботинки, чтобы дольше служила обувь), перетягивал матрасы, выделывал шкурки. За это ему платили, что дополняло наш бюджет. Братья тоже все умели, что умел отец. Он всегда нам говорил: «Работать надо, ребята, работать».

Живы мы остались благодаря тому, что у нас было три старших брата, которые во всем помогали родителям.

В 1946 году родился шестой брат, Коля. Он же был восьмым ребенком, и стало нас десять. Служил он на Северном флоте матросом.

Война прошла. В нашей семье все остались живы, только погибли два маминых брата: Леонид Иванович Терновой – при бомбежке в Житомире, а второй, Николай Иванович Терновой, был офицером, воевал в Сталинграде и там погиб.

После войны было много инвалидов. То идет человек без руки, то без ноги, опирается на протез, сделанный из бревна, отточенный с одного конца и с железным наконечником. Вот такую колобашку тянет он за собой и опирается на нее. А то и без двух ног сидит на досточках, к которым приделаны колесики. В руках колобашки, которыми он отталкивается и так продвигается дальше. А мы идем мимо. Маленькие, худенькие, аж синие.

Потом все инвалиды пропали куда-то разом.

В 1946 году подняли из воды часть линкора «Марат», останки офицеров, матросов и специалистов из Морского завода, положили в гробы. Их, обтянутых красной тканью, несли по городу. Все прохожие останавливались, мы пристроились в конце процессии. Через несколько лет были на братской могиле. Посчитали списки погибших. Их было 450 человек. Да, это поколение не зря жило на свете. Оно свое дело сделало: защитило честь и славу нашей страны и спасло мир от фашизма.

В 1948 году было 30 лет Советской армии и флоту. В честь этого события в нескольких местах нашего города прожекторами от земли до неба было написано римскими цифрами «XXX». Это было несколько дней. В годовщину великих праздников в нашем городе всегда дают салют на Якорной площади или в Петровском парке. Народу собирается много.

…Было и так, что по какой-либо причине мы поздно приезжали из Ленинграда или Ломоносова. Ночь, темно, ни души, улицы безлюдные. Жутковато. Но если мы вдалеке увидели матроса, то уже ничего не боялись. Мы знали, что он нас всегда защитит.

Видела я несколько раз, что строем по нашему городу вели немецких солдат и думала: «Зачем их сюда привезли, может, в Ленинграде в тюрьме места не хватило, а может, они здесь работают?»

В то время, после войны, была очень развита сеть художественной самодеятельности; во всех воинских частях, на предприятиях, Морском заводе, в школах, офицерском, базовом матросском клубе. Были шефы и подшефные. Все они обменивались художественной самодеятельностью.

Вечером и утром каждый день матросы проходили по окраинным улицам города и пели. У каждого строя была своя песня:

Ленинград мы не сдадим – моряков столицу,

В сине море мы уйдем, встанем на границе…

(Пели задорно, с присвистыванием).

Или

По булыжной мостовой города Кронштадта

Уходили с песней в бой флотские ребята.

Эх, ленты золотом горят в пламени заката –

Это, люди говорят, – флотские ребята!

Или

Морская гвардия идет уверенно.

Любой опасности глядит она в глаза.

В боях испытана, в огне проверена.

Морская гвардия для нёдругов гроза…

И еще пели много других песен. Мы всегда любили слушать их. Тогда, можно сказать, пел весь город.

Много приезжало к нам артистов с Большой земли. Наш город тогда был островом, а всю остальную часть нашей страны мы называли Большой землей. Впервые я увидела Эдиту Станиславовну Пьеху еще с косичками. Две грузовые машины ставили рядом, откидывали борта, получалась сцена, Артисты выступали на этой сцене. Мы, стоя, смотрели их выступления.

Шаркова (Литвиновская) Валентина Ивановна

Когда нам, блокадникам, вручали памятные значки в Доме детского юного творчества, то встал весь зал. Я обратила внимание на то, что ни одного человека не было высокого роста. Почти все были, как говорится, «метр с кепкой». Вот что значит эта проклятая война.

Отдыхать многие жители нашего города приходили в Летний сад. Несмотря на то что недавно прошла война, наш Летний сад просто благоухал цветами. Их было много насажено. Вдоль аллеек посажены были мальвы, или роза-шток, как их иначе называют. Идешь по аллейке, как по цветному коридору. Много было разных аттракционов: парашютная вышка, стрела, качели, две танцевальные площадки, играл духовой оркестр. На Бассейке (котлован еще при Петре I вырытый вручную) была лодочная станция. Удивительно, что случилось – чем дальше время шло от войны, тем хуже становился Летний сад. А сейчас он совсем заброшен.

А на Итальянском пруду был каток, бесплатно. Играла музыка. Зимой почти вся молодежь собиралась там.

Сейчас самодеятельность осталась только на некоторых предприятиях. Хорошая самодеятельность, можно сказать замечательная, в Доме культуры им. Мартынова. Это свет и звезда нашего города. Многим из нас уже далеко за 70 лет, но мы все равно идем туда, а когда дождь, мороз, слякоть и гололед, то, можно сказать, ползем к нашему любимому Дому культуры.

Когда объявили, что кончилась война и мы победили, а вечером будет салют, то мама и несколько женщин из нашего дома забрались на крышу, смотрели салют и кричали от радости.

Почему я написала об этом? Я хочу, чтобы наши дети, внуки и правнуки на примере одной семьи увидели, как тяжело выживало гражданское население в годы Великой Отечественной войны, чтобы нынешняя молодежь знала историю нашей страны, любила ее и берегла.

Г. Кронштадт, «Морская газета» В. Шаркова (Литвиновская)

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК