Глава 14 Параллельное движение

В 1961 году Андрей Тарковский с отличием окончил ВГИК и был зачислен режиссером III категории на киностудию «Мосфильм». К этому моменту за его спиной было уже три работы – «Убийцы» (высоко оценена М.И. Роммом), «Сегодня увольнения не будет» и дипломная картина «Каток и скрипка» (отмечена премией Нью-Йоркского студенческого кинофестиваля).

Однако выпускник ВГИКа был полон сомнений относительно правильности избранного пути.

Вспоминая о том времени, Андрей Тарковский скажет: «К сожалению, вплоть до осознанной потребности в творчестве кино оставалось для меня настолько вещью в себе, что я с трудом представлял себе роль, к которой готовил меня мой учитель Михаил Ильич Ромм. Это было какое-то параллельное движение без мест соприкосновений и взаимовлияний. Будущее не соединялось с настоящим. Я не представлял себе своей духовной функции в дальнейшем. Я еще не видел той цели, которая достигается лишь в борьбе с самим собой и означает точку зрения на проблему, выраженную в определенном смысле раз и навсегда. В дальнейшем может меняться лишь тактика, цель же – никогда, ибо она означает этическую функцию».

Многие, знавшие Андрея, склонного к актерствованию и декадентству, были готовы обвинять его в некоей позе, жеманстве, мол, как он – любимец мастера, отличник, призер престижного киносмотра, может твердить о своей творческой несостоятельности и о своем непонимании сути кино?

В чем-то эти обвинения были не лишены почвы. Образ неуверенного в себе художника, безусловно унаследованный от отца, был близок Тарковскому-младшему. Однако вспоминая описание Тарковского, принадлежащее Андрону Кончаловскому, начинаешь понимать, что это слишком поверхностный взгляд. Вот оно: «Познакомились мы в монтажной ВГИКа. Тарковский выглядел страшно взъерошенным, весь в желваках, кусал ногти».

Спустя годы эта картина в точности повторится в номере гостиницы «Владимир», когда во время съемок «Андрея Рублева» загорелась крыша Успенского собора. И будет повторяться не раз.

По сути, дипломный фильм «Каток и скрипка» стал первой попыткой Тарковского средствами кино рассказать о себе, потому что любой художник в первую очередь говорит о себе (порой не признаваясь в этом), извлекает из себя нечто сокровенное, глубинное, на что и откликается зритель, потому как нет в искусстве ничего интереснее человеческой истории, в которой каждый может узнать себя.

Известно, что, начиная работать над сценарием дипломной картины, Андрей Тарковский и Андрон Кончаловский строили вполне «наполеоновские» планы – решительно отвергнуть «фанерный» (слово Кончаловского) кинематограф в стиле Ивана Пырьева (первого председателя Союза кинематографистов СССР, народного артиста СССР, шестикратного лауреата Сталинской премии, директора «Мосфильма») и проповедовать вполне по тем временам авангардную стилистику Михаила Калатозова. Читаем в книге Андрея Сергеевича Михалкова-Кончаловского «Низкие истины»: «Мы не признавали голливудскую или, что было для нас то же, сталинскую эстетику. Ощущение было, что мир лежит у наших ног, нет преград, которые нам не под силу одолеть… мы ходили по мосфильмовским коридорам с ощущением конквистадоров… было фантастическое чувство избытка сил, таланта».

Однако задача для первой работы и особенно в коротком метре оказалась более чем непростой. И Тарковский не мог этого не понимать, потому что одно дело в кругу друзей и подруг рассуждать о собственной гениальности, и совсем другое дело выходить на площадку, а потом с отснятым материалом садиться за монтаж и с ужасом осознавать, что то, что ты снял, ничем не отличается от «фанеры», коей километры печатает вгиковская лаборатория.

Сценарий «Катка и скрипки» – классический пример позиционного учебного сценария, составленного из отработанных сюжетных схем, к которым характеры героев прилагаются как данность в установленных рамках.

Мальчик Саша – юный скрипач, интеллигентный, хорошо воспитанный, страдающий.

Рабочий Сергей – водитель катка, широкая натура, проницателен и мудр.

Девушка – напарница Сергея по укладке асфальта, влюблена в него.

Строгая, но добрая учительница музыки.

Строгая, но добрая мама.

Дворовая шпана, лихие, но благородные ребята (не дерзнули взять скрипку).

Девочка с бантиками из музыкальной школы, которую, к слову сказать, сыграла Марина Аджубей, правнучка Никиты Сергеевича Хрущева (своего рода оммаж отцу «оттепели»).

Все определено изначально, разве что не хватает говорящих фамилий в стиле Фонвизина.

«В кино меня чрезвычайно прельщают поэтические связи, логика поэзии. Она, мне кажется, более соответствует возможности кинематографа как самого правдивого и поэтического из искусств. Во всяком случае, мне она более близка, чем традиционная драматургия, где связываются образы путем прямолинейного, логически-последовательного развития сюжета. Такая дотошно «правильная» связь событий обычно рождается под сильным воздействием произвольного расчета и умозрительных спекулятивных рассуждений. Но даже когда этого нет и сюжетом командуют характеры, оказывается, логика связей зиждется на упрощении жизненной сложности. Но есть и другой путь объединения кинематографического материала, где главное – раскрытие логики мышления человека. Именно ею в таком случае будет диктоваться последовательность событий, их монтаж, образующий целое».

Эти слова о соотношении сюжетосложения и живого проживания в кадре Андрей Тарковский скажет значительно позже, а сейчас студент пятого курса ВГИКа впервые входит в эту реку, когда есть отлаженная схема производства и сердечное горение, апеллирующее к чистому искусству. Конфликт неизбежный и разрешимый лишь единственным способом – определиться с тем, что является для тебя выражением свободы в творчестве, иначе говоря, что в полной мере позволяет тебе выразить свой замысел.

Кому-то для этого необходимы жесткие схемы и руководство к применению, а кому-то важно прислушиваться к внутреннему состоянию и не изменять ему. Тарковский принадлежал ко вторым. Самым пугающим для него было слово «упрощение» (ради решения технических, идеологических, финансовых задач), которое и есть оборотная сторона предательства самого себя.

Конечно, поведение в кадре, последовательности склейки эпизодов должны обладать своей мотивацией, но порой, и это надо четко понимать, эта мотивация не может иметь внятно сформулированного логического объяснения. И тут мы приходим к пониманию веры в то, что делает режиссер на площадке и в монтажной. Если он слышит и чувствует нечто, то абсолютно необязательно, чтобы это чувствовали и слышали все. Отдельные фрагменты, осколки, сцены, планы живут в его режиссерском сознании, и остается лишь ждать, когда вся эта (на первый взгляд) какофония сложится в единой целое и зазвучит.

А пока «Каток и скрипка»…

Андрон Кончаловский с усмешкой наблюдает за своим соавтором, который буквально не находит себе места: мечется, постоянно что-то исправляет, выказывает полнейшую в себе неуверенность. Оператор Вадим Юсов (1929–2013 гг.) терпеливо выслушивает режиссера и, продираясь сквозь его слишком многословные и порой сумбурные речи, отсеивает главное – увидеть и снять невидимое.

Итак, Саша идет на занятия в музыкальную школу (музыкальная школа в фильме – это ДК пионеров и школьников на Полянке, где когда-то в театральном кружке занимался старшеклассник Андрей Тарковский).

Дворовые пацаны смеются над ним и отнимают у него скрипку.

За Сашу заступается проницательный, мудрый и благородный Сергей.

Счастливое лицо юного скрипача.

Лучистая улыбка водителя катка.

Байдарочники плывут по Обводному каналу.

Саша идет по улице, залитой солнцем.

Ничто в этом визуальном ряду не предвещает открытий. Так снимали и будут снимать кино про счастливое детство и до, и после Тарковского: нарочитые декорации, постановочные портреты, предельно короткие фразы в диалоге, неестественно яркие, кричащие цвета (вспоминаются рассуждения Андрея Арсеньевича о цветном кинематографе).

И вдруг необъяснимая вспышка – Саша останавливается перед витриной магазина: цифра «один» (идет подготовка к празднованию Первомая) уплывает куда-то в небо, и взору мальчика предстают расставленные в полном беспорядке на витрине зеркала. Их много, и отраженная в них Москва разнообразна: улицы и соборы Кремля, строительные краны и надувные шары, часы и рассыпанные на асфальте яблоки.

Странная и неожиданная интродукция к чему-то совсем другому, кардинально отличающемуся от того, что мы привыкли видеть на экране.

Рука поднимает с земли одно из рассыпавшихся яблок, вернее сказать, руки поднимают яблоки, и уже невозможно понять, что же произошло на самом деле. Это и есть, пожалуй, катарсис, когда ты уже не знаешь, что тебя ждет дальше.

Можно предположить, что до этого эпизода Андрей Тарковский лишь подбирал слова, втягивался в фактуру, шел за пластикой изображения, нащупывал интонацию, состояние, и слова вдруг пришли. Точнее сказать, снизошли, как это бывает в литературе и поэзии, в частности.

Теперь все в картине получает некое дополнительное звучание. Происходит, если угодно, параллельное движение: по поверхности и в глубине.

Саша подает девочке с бантиками яблоко, и она, когда юный музыкант уходит на урок к строгой, но доброй учительнице, вкушает его.

Не надкусывает, как это непременно было бы сделано у Брессона или Бунюэля, Годара или Трюффо сообразно с хрестоматийной Библейской традицией, а именно вкушает целиком, съедает, оставляя на украшенном готической резьбой стуле лишь огрызок. Стало быть, никакой это не запретный плод, о котором в Книге Бытия сказано: «от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это обычное яблоко, купленное в овощном магазине где-нибудь на Полянке или на Плющихе (судя по локациям «Катка и скрипки»).

Режиссер с трепетом и страхом обнаруживает этот странный звук, приходящий откуда-то из детства, из собственных (как мы помним) не вполне успешных занятий музыкой, из склонности к чрезмерным, неистовым увлечениям (за это маленького Сашу ругает его учительница музыки), из готовности безраздельно отдаться шквалу чувств.

В этом смысле показательной в фильме становится сцена с громом и дождем, молнией и сносом старого дома. Кажется, что ритм монтажа тут совершенно идентичен ритму стихотворения Арсения Александровича «Град на Первой Мещанской»:

Бьют часы на башне,

Подымается ветер,

Прохожие – в парадные,

Хлопают двери,

По тротуару бегут босоножки,

Дождь за ними гонится,

Бьется сердце,

Мешает платье,

И розы намокли.

Град

расшибается вдребезги

над самой липой.

Все же

Понемногу отворяются окна,

В серебряной чешуе мостовые,

Дети грызут ледяные орехи.

Конечно, это было открытие – ритм монтажа есть музыкальный ритм, и Андрей, обладавший абсолютным слухом, это ощущал и к этому шел. Например, известно, что «Каток…» Тарковский монтировал под джазовые композиции Глена Миллера. Вот как об этом рассказывал Андрон Кончаловский: «Занят он (Тарковский. – Прим. авт.) был соединением изображения и музыки. Саксофонную мелодию Глена Миллера «Звездная пыль» он, как сейчас помню, наложил на кадр экскаватора… конечно, потом он от этого отказался».

Однако в дипломном фильме в полной мере реализовать этот прием не удалось. Да это и понятно, короткий метр сам по себе требует предельной сюжетной сжатости и выразительной сдержанности. Тот подход к кинематографу, которому во ВГИКе учили Андрея, не предусматривал подобного рода радикальных новаций.

В результате картина закончилась в рамках, установленных метражом и сценарной схемой – мальчик запрыгивает в каток, за рулем которого сидит Сергей, и они вместе выезжают из кадра. Снято с верхней точки. На асфальте потоки воды, залитые из поливальной машины, бликуют на солнце. Этот изобразительный прием был весьма популярен в то время (вспоминаются Маргарита Пилихина и Сергей Урусевский).

Однако именно на дипломе Андрей нашел свои «глаза» в кино – это был оператор Вадим Юсов. Вадим Иванович закончил ВГИК в 1954 году (мастерскую Бориса Волчека) и в том же году пришел работать на «Мосфильм» как ассистент оператора, а с 1957 года был зачислен уже на должность оператора-постановщика. Их знакомство произошло по инициативе Тарковского, который увидел работы Юсова и при помощи вездесущего и всехзнающего Андрона Кончаловского вышел на него.

В одном из своих интервью Вадим Иванович рассказывал: «Не помню точно, как он связался со мной, но когда я впервые увидел его, меня прежде всего поразило его лицо. Он пришел вместе с Андроном Кончаловским и был крайне напряжен, казался очень чувствительным, нервным человеком. Был хорошо, даже элегантно одет, коротко, аккуратно подстрижен. Я решил, что у него, должно быть, хороший парикмахер. Он выглядел как человек, считающийся с веяниями современной моды. Сразу было видно, что у него прекрасные манеры и он хорошо воспитан. Не терялся при общении с людьми старше себя… относился ко мне как к какому-то специалисту, наставнику или учителю. В конце концов я согласился снимать «Каток и скрипку».

Требования к изображению, которые выдвигал Тарковский на съемках, по мере обретения им своего голоса, своей интонации и своего стиля усложнялись. Кинокамера, что и понятно, воспринималась исключительно как инструмент высказывания, причем высказывания свободного и неупрощенного (вне зависимости от технических характеристик аппарата).

Таким образом, перед Юсовым стояли задачи порой весьма и весьма непростые в исполнении. Опять же следует понимать, что полет творческой мысли режиссера было необходимо вписать в объективную технологическую реальность, выжимая из аппаратуры и оптики максимум возможного.

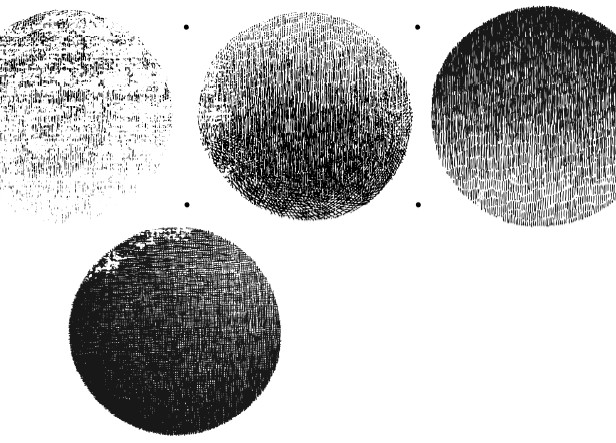

В конце 50-х – начале 60-х годов профессиональным кинематографистам советская промышленность (а точнее, завод «Кинап») предлагала ряд камер, балансируя между которыми, операторам, Вадиму Ивановичу в том числе, удавалось соответствовать уровню поставленных перед ними задач.

Киноаппарат «Родина» снимал на пленку 35 мм, применялся как на натуре, так и в интерьере, был оснащен специальным механизмом изменения угла раскрытия обтюратора (механическое устройство для периодического перекрывания светового потока), что позволяло осуществлять переходы между кадрами «наплывом», а также «затемнения» непосредственно во время съемки, а не при последующей печати фильма, также имел возможность обратного хода пленки, что было необходимо при комбинированных съемках, и вариатор изменения частоты кадров – 18, 24, 68.

Кинокамера «Дружба» снимала пленку 35 мм, и применялась по большей части при съемках в интерьере. Имела ту же, что и на «Родине», полуавтоматическую систему плавного изменения угла зеркального обтюратора и сквозной визир через объектив, что исключало искажение изображения. Также камера комплектовалась широкой линейкой объективов и трансфокаторов. Для удобства монтажа в случае многокамерной съемки имелось устройство для впечатывания на кинопленку стартовых отметок и монтажных номеров. Для работы на низких температурах (на больших проектах «Дружбу» все-таки вывозили на натуру) камера была оснащена автономной системой электрообогрева механизма.

Киноаппарат «Конвас», снимавший на пленку 35 мм, производился вплоть до середины 90-х годов и считался самой популярной и доступной репортажной кинокамерой. В зависимости от количества объективов на турели различался «одноглазый» и «трехглазый» «Конвас». Так как не имел шумопоглощающего бокса, то использовался только для съемки материала под последующее озвучание в студии, а быстросменные кассеты магазинного типа сделали «Конвас» особенно популярным у кинодокументалистов.

И, наконец, киноаппарат «Русь» (16-СК). Камера была рассчитана на использование 16-мм кинопленки. Фокусировка объектива осуществлялась по шкале расстояний и матированной поверхности коллективной линзы, была оборудована выносным приводом-электродвигателем. При всей своей простоте камеру отличала надежность и неприхотливость, особенно в полевых условиях. Например, именно на «Руси» была снята часть натурного материала на «Андрее Рублеве».

Этот краткий обзор кинотехники конца 50-х – начала 60-х годов полезен для понимания тех условий и обстоятельств, в которых создавались первые картины Тарковского. Разумеется (по умолчанию), что данная техника не была идеальна в принципе, и потому такие «мелочи» операторской жизни, как «зажевывание» пленки, «нестояние» кадра (дрожание кадра, которое особенно хорошо видно сейчас в старых фильмах на титрах), зависание грейфера (устройства для протягивания пленки), засветка пленки и прочее, добавляли съемочному процессу особого томительного напряжения. До того момента, когда отпечатанная пленка не приходила из лаборатории и не проходила ОТК, никто не был уверен в том, что все усилия на площадке не пропали даром и не придется все переснимать.

Пожалуй, единственным гарантом того, что все получилось именно так, как задумывалось, являлся оператор-постановщик.

Вадим Юсов в этом смысле был для Тарковского не только соавтором, но и «хранителем ключей» от всего огромного киноцеха, а также лаборатории (оператор всегда должен был присутствовать при проявке и печати пленки, корректируя процесс, сверяя контрольные «клинья» с тем, что замышлялось на площадке). Опять же, исходя из технических особенностей киноаппаратов, режиссеру было необходимо согласовывать с оператором-постановщиком съемку наиболее сложных эпизодов – «наплывы», «затемнения», наложения участков проэкспонированной пленки друг на друга (комбинированные съемки), рапидные съемки (то есть ускоренная подача пленки, что дает на экране эффект замедленного движения), эксперименты с оптикой (зеркальные эффекты в «Катке и скрипке»), в противном случае за монтажным столом реализовать задуманное будет уже невозможно.

Можно лишь предполагать, каких усилий стоило Андрею с его взрывным, психопатическим характером вписываться в это прокрустово ложе кинопроизводства (уж не говоря о строго установленном бюджете картины), не отступая при этом ни на шаг от поставленной перед собой творческой задачи. Вероятно, именно поэтому все, кто видел Тарковского на площадке или в монтажной, отмечали его «взъерошенность», возбужденность, крайнее напряжение, и это при том, что существовали такие инстанции, как худсовет студии и Госкино, ждать от которых (как и от кинокамер, пленки, актеров, погоды) можно было чего угодно.

Из книги Андрея Тарковского «Запечатленное время»: «Меня часто спрашивали, что такое «зона», что она собою символизирует, и высказывались немыслимые догадки. Я прихожу в состояние бешенства и отчаяния, слыша такие вопросы. «Зона», как и все в моих фильмах, ничего собою не символизирует: «зона» – это «зона», «зона» – это жизнь, пройдя через которую, человек либо ломается, либо выстаивает. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различить главное и преходящее».

Таким образом, придя на «Мосфильм» 1961 году в должности режиссера III категории, Тарковский пребывал в смятении не потому, что не видел себя кинематографистом и не знал, как снимается кино, а потому что абсолютно не был уверен в том, что он сможет и (что более важно) ему дадут снимать именно то кино, какое он видит и хочет снимать, какое он внутренне нащупал и назвал своим.

Впрочем, сомнения эти развеялись почти мгновенно. Андрея вызвали на студийный худсовет и предложили снять (вернее сказать, переснять) полный метр по рассказу писателя Владимира Богомолова. Рассказ назывался «Иван». Тогда же выяснилось, что эта постановка на «Мосфильме» имеет дурную славу.

Дело в том, что с экранизацией рассказа «Иван» пару лет назад запустился Эдуард Абалян (Абалов), окончивший мастерскую С.Юткевича. Однако при просмотре первой монтажной сборки картины разразился скандал: руководство студии нашло ее неудовлетворительной, качество изображения неприемлемым, а также обвинило режиссера в извращении смысла положенного в основу сценария рассказа Владимира Богомолова. Эдуард Абалян был отстранен от работы, затраты на производство списали в убыток, и фильм закрыли. Однако через полгода производство было внезапно возобновлено, и на картину позвали Тарковского, при этом бюджет был значительно урезан, а сроки сдачи фильма сокращены.

Из воспоминаний Андрея Тарковского: «Я был последний из режиссеров «Мосфильма», кому было предложено взяться за эту картину. Никто не брался, потому что был истрачен миллион рублей старыми, сто тысяч по-новому, а всего на картину было отпущено двести пятьдесят тысяч новыми. Почти половина истрачена. И – брак. Я взялся, переписал сценарий… страшно было снимать. Страшно потому, что я знал: если картина у меня не получится, никакой надежды на то, что я получу следующую постановку, у меня не останется. А с другой стороны, для меня эта картина была как бы экзаменом. Для самого себя».

Невзирая на все привходящие волнения и страхи, спустя годы Андрей Арсеньевич признавался, что в первый и последний раз на «Ивановом детстве» он работал так легко и вдохновенно. Вся съемочная группа: Андрон Кончаловский, Вадим Юсов, Вячеслав Овчинников, Валентин Зубков, Ирма Рауш, Валентина Малявина, Евгений Жариков и юный Коля Бурляев были единой семьей, когда новые художественные решения рождались не в муках и обычных для такого производства ссорах, а в атмосфере взаимной благожелательности и уважения.

Картина была снята за пять месяцев и в июне 1962 года выпущена в прокат с присвоением ей высшей категории и тиражом более 1500 копий, а в августе фильм получил гран-при Венецианского международного кинофестиваля.

Все произошло так неожиданно, словно это была вспышка таланта, удачи, везения, словно все сложилось, совпало так, как и должно было совпасть. Андрей ликовал – для начинающего 30-летнего кинорежиссера это был блестящий прорыв!

В том же году со значительно меньшим успехом, более того, почти незаметно, у Арсения Александровича Тарковского, отметившего свое 55-летие, вышла его первая книга стихов «Перед снегом».

Просто отец и сын шли параллельными курсами, а параллельные прямые, как известно, не пересекаются.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК