Эпилог

После операции мальчик должен несколько дней молчать.

Сначала он хочет говорить, но потом это желание пропадает, и он испытывает неведомое ранее чувство, когда слова рождаются в его голове и остаются в ней, наполняясь при этом новыми смыслами.

Мальчик гуляет вместе с отцом по лесу.

Отец ему рассказывает о себе, о детстве, о родителях.

Мальчик слушает.

Что-то из этого рассказа он уже слышал и раньше, а что-то узнает в первый раз. Он тут же переиначивает рассказ отца на свой лад, но отец никогда не узнает об этом, потому что его сын молчит.

Потом они садятся под дерево на траву, и отец достает собрание изречений преподобного Исаака Сирина «О Божественной тайне и о духовной жизни».

Эту книгу он привез из поездки на Афон в прошлом году.

Отец открывает собрание, перелистывает его и говорит сыну:

– Вот послушай.

Сын кивает в ответ.

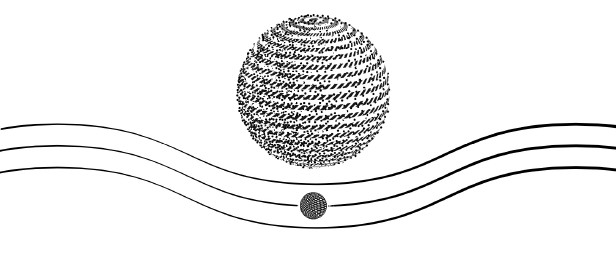

– По мере приближения человека к познанию истины он становится менее подвержен действию чувств и постоянно движется к рассудительному молчанию. А по мере приближения его к образу жизни мира сего в служении своем приобретает он горячность и возбуждение чувств. Образ бытия и поведение жизни сей способствуют деятельности чувств, а образ грядущей жизни – духовной деятельности. И когда бы ни удостоился человек этого знания, члены его внезапно ослабевают, и ниспадают на него безмолвие и тишина; ибо прекращается в поведении новой жизни всякое пользование чувствами. Поскольку даже в сем мире не выносят чувства встречи с этой тайной, – хотя, словно в некоем сне, прекращают они свою деятельность в минуту покаяния, даже несмотря на то, что не они встречают тайну, а внутренний человек, – да дарует тебе Бог познать силу будущего века, и ты уже здесь прекратишь всякое участие в настоящей жизни.

Закрывает книгу и кладет ее рядом с собой на траву.

Со слов «образ бытия и поведение жизни сей способствует деятельности чувств» мальчик начинает ползать по траве вокруг дерева и вовсе не потому, что затомился, затосковал от услышанного, а потому что эти слова наполнились для него новыми смыслами, породили новые, совершенно неожиданные ассоциации и видения. Он прислушивается к шуму ветра, который раскачивает ветви и гудит в поле гречихи, что можно разглядеть сквозь беспорядочный частокол, составленный из корявых и оживших под порывами ветра стволов.

Из книги Андрея Тарковского «Запечатленное время»: «Перед домом было поле. Мне помнится, что между полем и дорогой, ведущей в соседнюю деревню, было поле гречихи. Она бывает очень красива, когда цветет. Ее белый цвет, делающий поле похожим на снежное, сохранился в моей памяти как характерная и существенная деталь моих детских воспоминаний».

Мальчик знает от бабушки, что гречиху начинают сеять на Акулину Гречишницу, что гречей принято набивать кукол-оберегов (таких пузатых, безликих и посему страшных), а еще горячую гречку засыпают в носки и греют носовые пазухи при их воспалении. По крайней мере, так лечил гайморит его отец.

А меж тем отец, увлеченный чтением, не замечает, что сын уже давно не слушает его. Отложив книгу, он закрывает глаза и произносит полушепотом:

– И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе; вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время.

Конечно, бывали случаи, когда отец наказывал сына – ругал его, не разрешал гулять, бывало, что и лупил по заднице, но потом они мирились. Мирились в том смысле, что отец объяснял сыну, почему поступил по отношению к нему именно так, а сын слушал его, сначала злился, обижался, но возбуждение чувств и горячность быстро проходили.

– Да, я вижу, друг мой, что ты и не слушаешь меня, – отец оглядывается по сторонам и обнаруживает своего сына лежащим в траве далеко от того дерева, под которым они изначально сели.

Сын лежит на спине, подложив руки под голову, и думает о том, как хорошо, что он молчит.

Ветер неожиданно стихает.

«А вдруг я разучусь говорить, что будет тогда?» – от этой мысли мальчику становится не по себе, он встает и с тревогой осматривается вокруг.

Под тем деревом, где еще только что сидел отец, никого нет.

Сцена «Я могу говорить» из фильма «Зеркало»:

В комнате двое – врач и пациент.

Врач задает вопросы, пациент отвечает на них (как может).

– Как твое имя, отчество и фамилия?

– Меня зовут, – пациент начинает заикаться, что-то бормотать, – … Александрович.

– Скажи, пожалуйста, откуда ты приехал?

– Я … города Харькова.

– Где ты учишься?

– Я … учусь … в техническом училище.

Врач подходит к пациенту:

– Юра, мы сейчас с тобой проведем сеанс, только смотри, пожалуйста, только на меня! В глаза мне смотри! В глаза! Сосредоточь все внимание на моей руке, и ты почувствуешь, что моя рука тянет тебя назад. Разверни руки. Сосредоточься. Вот отсюда, – врач прикасается к вискам Юры, – все напряжение на руки. Твои руки напрягаются. Еще! Еще! Всю волю, все твое горячее желание победить ты сейчас сосредотачиваешь на своих руках. Напрягаются руки! Все больше и больше они напрягаются! Юра, смотри на свои руки, смотри на свои пальцы, которые напрягаются все больше и больше. Сейчас я скажу «три», и руки станут неподвижными. Внимание: один, два, три, и руки неподвижны. Ты не можешь двигать руками. Ты пытаешься шевелить руками, но руки твои неподвижны. Тебе трудно делать тонкие дифференцированные движения. Твои руки абсолютно неподвижны. А теперь я сниму это состояние, и ты будешь говорить. Только громко и четко, свободно и легко, не боясь своего голоса и своей речи. Если ты будешь говорить сейчас, ты будешь на всю жизнь говорить. Громко и четко! Внимание. На меня смотри. При слове «три» я снимаю напряжение с твоих рук и с твоей речи. Раз, два, три – громко и четко – я могу говорить! Давай!

– Я могу говорить.

И все сразу начинают говорить.

Голоса звучат вразнобой, и на первый взгляд между ними нет никакой связи.

Григорий Козинцев: «Меня пужает злая тоска. Я пробую ее гнать в шею, а она лезет обратно. На днях опять начинаются съемки – из-за безалаберности на студии нас задержали на две недели. Горе в том, что за последние годы я немыслимо вырос как критик и с поразительной убедительностью доказываю себе, что все не получится так, как следовало бы. Худо то, что этой работой я занят по ночам, когда лучше спать. Что делать, такое уж наше дело».

Вадим Юсов: «Я внутренне не принял сценарий «Белый день» («Зеркало»). Мне не нравилось, что, хотя речь в нем явно идет о самом Андрее Тарковском, на самом деле в жизни все было не так: я знаю его отца, знал маму… Поклонники «Зеркала», наверное, возразят мне, что художественный образ и не должен во всем совпадать с реальным. Это я понимаю, согласен, но должен. Но я видел иное: непонятное и неприятное мне стремление встать на небольшие котурны, – и это не вязалось у меня с Андреем. Я говорил ему об этом и почувствовал, что он моих поправок-требований на этот раз не примет, что и мне будет трудно, и я только помешаю ему… Кстати, многое из того, о чем я предупреждал Андрея, позже ушло из картины или смягчилось, но это произошло уже без меня».

Кшиштоф Занусси: «Разве не для того родилось кино, чтобы языком вестерна рассказать о смешении культур и триумфальном завоевании континента? В формах научной фантастики – о пути в космос, к звездам? Кино завладело описанием нашего облика и поведения, показало нашу интимную жизнь, сокрушая вековые табу традиционных нравов. Природа кинематографа с самого начала подчинилась вкусам массовой аудитории; с этой аудиторией кино прожило всю свою едва лишь вековую биографию. Если значение языка равно тому, что он передает, то язык кино сформировался для того, чтобы в сфере массовой культуры тиражировались популярные мифы. Все они вырастали из веры в исключительность материи как реальности и прославляли материю перед теми, кто был ошеломлен ростом материального обогащения».

Марина Тарковская: «Кусок торта лежал на тарелке в резном бабушкином буфете. Стоило встать на табуретку и открыть застекленную дверцу, как нас обдавал сдобный запах «наполеона», от которого кружилась голова и замирало дыхание.

Мы крутились возле буфета, мы поминутно открывали его, чтобы взглянуть на этот треугольный слоистый кусок. Наконец Андрей не выдержал. «Давай съедим, – сказал он. – Все равно мама разрешит, когда придет».

Мы поделили кусок пополам, зная, что мама и бабушка наверняка откажутся от своей доли в нашу пользу.

Вскоре пришла мама. Сделав кое-какие домашние дела, она сказала: «Надо сходить к Надежде Ивановне. Она заболела и не была на утреннике. Я взяла ее кусок торта. Сейчас отнесу».

При этих словах она открыла буфет и увидела пустую тарелку, на которой и следа от торта не осталось.

«Мама, мы съели торт», – в ужасе пробормотал Андрей.

Я заплакала. И наша мама, у которой не было ни муки, ни масла для нового «наполеона», сказала: «Ладно, только не ревите. Это я виновата – не сказала, что торт чужой. Придумаем что-нибудь вместо него для Надежды Ивановны».

Жан-Поль Сартр: «Мы не имели ни заслуг, ни везения, могущих поместить нас в грандиозную конструкцию. Мы часто встречались со Злом. Но никогда – с настоящим Злом внутри Добра в тот момент, когда оно вступает в борьбу с самим Добром».

Вяч. Вс. Иванов: «Особенность человека и человеческой культуры заключается в существовании целого спектра возможностей и их комбинаций друг с другом. Искусство, в принципе правополушарное, может вбирать в себя и многие черты левополушарных построений, как это видно по авангардной живописи и музыке. В этом только смысле можно говорить о большей или меньшей левополушарности, то есть связанности с рациональными логическими схемами, реализуемыми в словесном языке, у разных видов искусства. Эта же проблема встает и по отношению ко времени и памяти. По-видимому, функции, связанные со зрительной памятью, особенно важной для концепции Тарковского, и для таких его фильмов, как «Зеркало» и «Солярис», прежде всего связаны с правым полушарием».

Андрей Битов: «Все время мысль о Тарковском уводит в глубокое детство. За десятилетия до знакомства с ним. После войны, когда на улицах появились первые автомобили – трофейные иномарки, – я уверился, увидев однажды раскрытый капот (у них ведь внутри был вентилятор), что битый-перебитый студебеккер движется с помощью пропеллера. И еще – выхлопной трубы.

…Видимо, было детское предчувствие, детский страх: любым способом, но не этим чудовищным способом двигателя внутреннего сгорания!

Но двигатель внутреннего сгорания внутри. И у студебеккеров, и у поэтов.

А снаружи-то – крылья, пропеллер. Хвост. И – прочерк этого летания по коридорам в казенном доме».

Григорий Козинцев: «Милый Андрей! Сегодня виделся с Д.Д. Шостаковичем и много рассказал ему о «Рублеве». Мне кажется, что имело бы смысл показать ему фильм. Если Вам такая мысль понравится, то позвоните ему – он охотно посмотрит; я сказал Дмитрию Дмитриевичу, что напишу Вам и дам его телефон… Сердечный привет и самые добрые пожелания».

Марина Тарковская: «Удивительна и непостижима жизнь поэта. Он вынужденно живет как бы в двух измерениях – в реальном и в «потустороннем», поэтическом. И все драмы, а подчас и трагедии, происходят от этой раздвоенности, от невозможности соединить эти два мира, от невозможности остаться в одном из этих миров. Погружение в творчество желанно, необходимо, животворно. Драматичен и болезнен выход из творческого состояния, из «небытия» в жизнь реальную, требующую своего – забот, деятельности, общения с окружающими. Думаю, это тоже сыграло свою роль в том, что через четыре года после рождения Андрея и через два года после моего рождения распалась наша семья.

…А пока – мама: «5 мая, четверг, днем. Вчера Дрилке исполнился месяц. Он очень изменился на личико, на рыську больше не похож и становится все больше похож на папу Асю. Дедушка говорит, что от меня он не унаследовал ничего – все отцовское…»

Второго июня папа уехал в Москву улаживать свои рабочие дела – надо было зарабатывать на жизнь. В Завражье он больше приехать не сможет (родители увидятся осенью в Москве), бумаги не привезет. Поэтому «Дрилкин дневник» обрывается. Последняя запись сделана в нем мамой 21 июня 1932 года».

Арсений Тарковский:

Последних листьев жар сплошным самосожженьем

Восходит на небо, и на пути твоем

Весь этот лес живет таким же раздраженьем,

Каким последний год и мы с тобой живем.

В заплаканных глазах отражена дорога,

Как в пойме сумрачной кусты отражены.

Не привередничай, не угрожай, не трогай,

Не задевай лесной наволгшей тишины.

Ты можешь услыхать дыханье старой жизни:

Осклизлые грибы в сырой траве растут,

До самых сердцевин их проточили слизни,

А кожу все-таки щекочет влажный зуд.

Все наше прошлое похоже на угрозу —

Смотри, сейчас вернусь, гляди, убью сейчас!

А небо ежится и держит клен, как розу, —

Пусть жжет еще сильней! – почти у самых глаз.

Франц Кафка: «Надо следить, чтобы на пол не падали крошки, – под Тобой же их оказывалось больше всего. За столом следует заниматься только едой – Ты же чистил и обрезал ногти, точил карандаши, ковырял зубочисткой в ушах. Отец. Пойми меня, пожалуйста, правильно, само по себе это совершенно незначительные мелочи, угнетающими для меня они стали лишь потому, что Ты, человек для меня необычайно авторитетный, сам не придерживался заповедей, исполнения которых требовал от меня… Я все время испытывал стыд: мне было стыдно и тогда, когда я выполнял Твои приказы, ибо они касались только меня; мне было стыдно и тогда, когда я упрямился – ибо как смел я упрямиться по отношению к Тебе!»

Андрей Кончаловский: «Источником экзальтированного обожания и культа была Лариса – вторая жена Андрея. Собственно говоря, она нас и поссорила. Андрей был под ее абсолютным влиянием, а она говорила: «Кончаловский тебе завидует…» Что значит «завидует»? Мы были друзья, партнеры!.. Конкуренция между художниками есть всегда. Но мы не боксеры на ринге, и конкуренция сводилась к диалогу наших картин: дискуссия шла через наши фильмы. Тарковский утверждал, что надо самовыражаться, а я говорил, что надо самовыражаться так, чтоб и другие понимали. Тогда же я написал статью о корове: она тоже самовыражается, но никто не понимает, о чем она мычит».

Ирма Рауш: «Логически фильм «Жертвоприношение» являет собой странную, во многом противоречивую историю. Он конкретен и иносказателен одновременно. Объявление о начале третьей мировой войны, апокалипсис, поначалу воспринимается зрителем как объективная реальность. Но потом оказывается, что это только сон Александра или болезненное наваждение. Сон и явь так взаимопроникающи, что не сразу отличишь одно от другого. А потом понимаешь, что и не надо отличать. Они составляют единое целое – реальное состояние автора. Поступки г-на Александра обретают логику, если проследить за глубинными ходами авторской мысли. Перед лицом всеобщей гибели понятно обращение неверующего Александра к Богу как к последней надежде, его молитва – заклинание и его обет о принесении жертвы».

Вадим Юсов: «Так, он практически никогда не смотрел в аппарат, разве что я его настойчиво попрошу. Знаю, что позднее он изменил это правило, но у нас было заведено так. Причем, я не помню случая, чтобы он при просмотре материала на экране был разочарован, он часто оценивал снятое выше, чем я, или относился к материалу чисто по-деловому: в монтаже это будет выглядеть нормально. А ведь к восторженным людям его не отнесешь».

Федор Достоевский: «Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, – все не по-русски…»

Андрей Кончаловский: «Мы думали, что талантливее других, нам казалось, знаем то, что другим неведомо: как кино снимать, потому что смотрели картины, которые другие режиссеры не очень понимали. В художественном смысле мы учились у пяти гениев – японского режиссера Куросавы, французского – Брессона, шведского – Бергмана, итальянца Феллини и испанца Бунюэля. На Тарковском тоже лежала печать гениальности, но я не могу сказать, что он был гением. Он шел стык в стык за Бергманом, Брессоном. Думаю, его лучшие картины созданы, когда он еще не был «Тарковским». Когда же он стал искать свой стиль, нашел его, и стиль этот, похожий на сновидение, стал уникальным, он потерял искренность, стал манерничать, делать «фильмы Тарковского». Тогда же Бергман сказал, что Тарковский стал повторяться. А по-моему, надо сжигать мосты: настоящий талант не повторяет себя».

Николай Гоголь: «Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб, и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям».

Марина Тарковская: «Художественные предпосылки наготы» – кажется, так называлась довольно толстая книга большого формата, в один прекрасный день оказавшаяся в нашем доме. Книгу эту, изданную, наверное, в начале века и поразившую воображение Андрея, он взял у кого-то на время. Оставаясь один, он, по всей вероятности, внимательно ее рассматривал. Смотрела ее и я. Почему-то среди многочисленных и всевозможных изображений женского тела, начиная с древних глиняных фигурок и кончая кубистскими нагромождениями кругов и треугольников (а между этим, боже мой! – и Венера Милосская, и Даная, и Маха раздетая, и обнаженные Ренуара и Мане), меня привлекла средневековая немецкая гравюра. На ней изображалась женская баня, и моющиеся в ней женщины были представлены в характерных «банных» позах, хорошо знакомых мне по нашим Строченовским баням».

Ингмар Бергман: «Открытие первых фильмов Тарковского было для меня чудом. Я вдруг очутился перед дверью в комнату, от которой до тех пор не имел ключа. Комнату, в которую я лишь мечтал проникнуть, а он двигался там совершенно легко. Я почувствовал поддержку, поощрение: кто-то уже смог выразить то, о чем я всегда мечтал говорить, но не знал, как».

Хор голосов нарастает.

Они перебивают друг друга.

И тогда мальчик, что стоит рядом с деревом, громко произносит:

– Я могу говорить!

Однако именно в этот момент к нему приходит понимание того, что он и не знает толком, о чем говорить. Рассказать о том, как он с друзьями ходил после уроков на Волгу на причал, куда приставали пароходы-госпитали с ранеными? Или, быть может, о том рассказать, как он с сестрой и матерью жил в Переделкино? А еще вспоминается туберкулезная больница, где в коридоре стояли миски, в которые с потолка капала вода… Никак не забыть и футбол на Щипке! Но ведь обо всем об этом уже было рассказано, и нет сил повторять одно то же. От этого начинает нестерпимо болеть голова.

Теперь он идет по лесу и ищет отца, который ведь только что был здесь, рядом, а теперь вдруг исчез. Шаги мальчика постепенно ускоряются, и он переходит на бег. Бежит, перепрыгивая покрытые разноцветными мхами валуны, провалы с черной неподвижной водой, стволы, вывернутые ураганом с корнями из земли, продирается сквозь кусты, а ветви деревьев хлещут его по лицу.

Наконец во всей это круговерти сын замечает отца, видит, как он медленно идет по краю гречишного поля, тяжело опираясь на палку. Нет, он совершенно не понимает, как такое возможно, почему отец ушел так далеко, и надежд на то, чтобы его догнать, становится все меньше и меньше. Из последних сил сын пытается вырваться из цепких объятий леса, но, как это бывает во сне, из этой затеи ничего не выходит. Наконец он в изнеможении падает в траву лицом вниз, а отец же меж тем переходит поле, и его седая голова уже почти неразличима среди цветущей гречихи.

1986 год.

Декабрь.

Москва.

Арсений Александрович спит одетый на диване.

Несколько часов назад ему сообщили, что его сын Андрей умер.

Он пытается вспомнить его лицо, но почему-то в воображении возникает лицо его отца Александра Карловича, его высокий сократовский лоб, аккуратно подстриженные усы и шкиперская борода, пронзительный испытующий взгляд.

– Что ты выучил сегодня наизусть из Лермонтова? – вопрошает отец.

– «Пророк», папа.

– Прекрасно, слушаю тебя.

– Тогда еще не воевали с Германией,

Тринадцатый год был еще в середине,

Неведеньем в доме болели, как манией,

Как жаждой три пальмы в песчаной пустыне.

У матери пахло спиртовкой, фиалкою,

Лиловой накидкой в шкафу, на распялке;

Все детство мое, по-блаженному жалкое,

В горящей спиртовке и пармской фиалке.

Зато у отца, как в Сибири у ссыльного,

Был плед Гарибальди и Герцен под локтем.

Ванилью тянуло от города пыльного,

От пригорода – конским потом и дегтем.

Казалось, что этого дома хозяева

Навечно в своей довоенной Европе,

Что не было, нет и не будет Сараева,

И где они, эти мазурские топи?..

– Прости, мой друг, но я не знаю такого стихотворения у Михаила Юрьевича, – отец встает с кресла, подходит к окну, заложив руки за спину, и долго молча смотрит поверх крыш домов, крон деревьев, закрывает, а потом открывает глаза. Наконец, не отрываясь от окна, он с улыбкой произносит:

– Прошу тебя, Арсений, относись к моим просьбам более уважительно, ведь я очень сильно люблю тебя.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК