15. Возвращение в Берлин

12 мая 1827 г. Александр фон Гумбольдт прибыл в Берлин. Ему было 57 лет, и он не любил этот город так же сильно, как двадцать лет назад. Он знал, что его жизнь никогда не будет прежней. Отныне она во многом будет посвящена «беспокойной скуке двора»{1142}. У Фридриха Вильгельма III насчитывалось 250 камергеров, и для большинства этот титул был почетным, но только формальным{1143}. От Гумбольдта, однако, ожидалось, что он присоединится к внутреннему кругу двора, хотя и без политической роли. Ему предстояло развлекать лично короля, читать ему после ужина, выживать за фасадом улыбок и болтовни. Человек, написавший тридцатью годами раньше, что «придворная жизнь крадет даже у самого отъявленного интеллектуала его гений и свободу»{1144}, теперь оказался связанным придворной рутиной. То было началом того, что Гумбольдт называл «раскачиванием маятника»{1145}, – жизнью, в которой он следил за перемещением короля из какого-то из замков в очередную летнюю резиденцию и обратно в Берлин, постоянно находился в пути, вечно нагруженный рукописями и коробками, набитыми книгами и записями. Располагать собой и писать свои книги он мог теперь только между полуночью и тремя часами утра.

Гумбольдт вернулся в страну, где цензура превратилась в повседневность. Публичные собрания – даже научные – вызывали сильные подозрения, и студенческие организации распускались с применением силы. У Пруссии не было конституции и национального парламента, имелись только провинциальные ассамблеи с рекомендательными полномочиями, не имевшие права издавать законы и учреждать налоги. Каждое решение принималось под строгим королевским надзором. Весь город напоминал военный лагерь. Почти у всех общественных зданий стояли часовые, гости города не могли не обращать внимания на постоянные военные парады и неумолчный барабанный бой. Казалось, в городе больше военных, чем гражданских лиц. Один приезжий отмечал непрерывные прохождения войск и «вездесущие мундиры всех сортов во всех общественных местах»{1146}.

Не обладая политическим влиянием при дворе, Гумбольдт был полон решимости заразить Берлин по крайней мере энергией интеллектуального любопытства. Это было крайне необходимо. Еще в молодости, работая инспектором шахт, Гумбольдт основал и сам финансировал шахтерское училище. Как и его брат, почти в одиночку создавший двадцать лет назад прусскую образовательную систему, Александр верил, что образование – основа свободного и счастливого общества. Для многих это была опасная мысль. В Британии, к примеру, издавались памфлеты, предостерегавшие, что знания приподнимают бедных «над их скромными и утомительными обязанностями»{1147}.

Гумбольдт верил в силу познания, и такие его книги, как «Картины природы», были написаны для широкого читателя, а не для ученых, оторванных от действительности. Переехав в Берлин, Гумбольдт сразу попытался создать в университете химико-математическую школу. Он переписывался с коллегами на тему возможностей лабораторий и достоинств политехнического образования. Кроме того, он убеждал короля в необходимости развернуть в Берлине новую обсерваторию, оснащенную по последнему слову техники{1148}. Вопреки мнению некоторых, что Гумбольдт превратился в «льстивого царедворца»{1149}, именно должность при дворе давала ему возможность поддерживать ученых, путешественников и художников. Важно было застать короля «в момент праздности», как объяснял он другу, и намертво в него вцепиться{1150}. Уже через неделю-другую после прибытия он принялся внедрять свои начинания. По определению одного из коллег, он обладал «завидным талантом оказываться в центре интеллектуального и научного обсуждения»{1151}.

Десятилетие за десятилетием Гумбольдт критиковал власть имущих, открыто выражал свое мнение и несогласие; но ко времени переезда в Берлин он успел разочароваться в политике. В молодости его окрыляла Французская революция, но в последние годы ультрароялисты французского старого режима у него на глазах успешно поворачивали вспять часы истории. Период реакции наступил во всей Европе. Везде, куда обращал взгляд Гумбольдт, он видел, как затухает надежда на перемены.

Только что он встречался в Англии со своим старым знакомым Джорджем Каннингом, новым британским премьер-министром{1152}. Он наблюдал борьбу Каннинга за формирование правительства, так как партия самого Каннинга, принадлежавшего к тори, раскололась по вопросам социальных и экономических реформ. В конце мая 1827 г., через десять дней после приезда Гумбольдта в Берлин, Каннингу пришлось обратиться за поддержкой к оппозиционной партии вигов. Как мог уяснить из британских газет Гумбольдт, положение в Британии становилось все хуже. Всего за неделю палата лордов отправила в долгий ящик поправку к спорным «хлебным законам» – ключевую тему в дебатах о реформе. Противоречивость этих законов состояла в том, что они позволяли правительству облагать высоким налогом импортное зерно. Например, дешевый хлеб из Соединенных Штатов облагался так нещадно, что становился недопустимо дорог, и это позволяло богатым британским землевладельцам избегать конкуренции и удерживать монополией высокие цены. Больше всего страдали от этого малоимущие, лишавшиеся возможности выбраться из бедности. «Мы стоим на пороге великой борьбы между собственниками и населением», – предрекал Каннинг{1153}.

На континенте тоже властвовала реакция. После окончания Наполеоновских войн и Венского конгресса 1815 г. германские государства вошли в относительно мирную фазу и противились реформам. Под руководством австрийского министра иностранных дел князя Клеменса фон Меттерниха германские государства создали на Венском конгрессе Германский союз. Это была слабая конфедерация сорока государств, заменившая прежнюю Священную Римскую империю германцев и последовавший за ней наполеоновский Рейнский союз. Меттерних придумал эту форму объединения для установления нового баланса сил в Европе и недопущения появления одного крупного и мощного государства. У союза не было единого главы, Национальная ассамблея во Франкфурте была не столько полномочным парламентом, сколько конгрессом послов, отстаивавших интересы своих государств. С концом Наполеоновских войн Пруссия вернула себе ряд своих прежних территорий и экономическую мощь; теперь в ее состав входило недолговечное вассальное государство Наполеона Вестфальское королевство, Рейнская область и частично Саксония. Теперь Пруссия раскинулась от границы с Нидерландами на западе до России на востоке.

В германских государствах с подозрением относились к реформам, видя в них первый шаг на пути к революции. Демократия, говорил Меттерних, – это «вулкан, который необходимо потушить»{1154}. Гумбольдт, несколько раз встречавший Меттерниха в Париже и в Вене, был разочарован таким развитием событий. Он переписывался с Меттернихом по вопросам развития наук; хорошо зная друг друга, они умело избегали политической дискуссии. В частных беседах австрийский канцлер отзывался о Гумбольдте как о «политически заблудшем человеке»{1155}, а Гумбольдт о Меттернихе – как о «саркофаге с мумией»{1156}, имея в виду ветхость его политических принципов.

Страна, куда возвратился Гумбольдт, была решительно антилиберальной. В условиях урезанных политических прав и общего подавления либеральных идей средние классы Пруссии ушли в себя, в частную жизнь. В музыке, литературе, живописи преобладало выражение чувств, а не революционный пыл. Настроение 1789 г., как называл тот образ мыслей Гумбольдт{1157}, полностью выветрилось.

В других краях положение было не лучше. Симон Боливар убедился в том, что построение наций – куда более трудное занятие, чем война. Ко времени возвращения Гумбольдта в Берлин нескольким колониям уже удалось избавиться от испанского ига. Республики были провозглашены в Мексике, Федеральной Республике Центральной Америки, Аргентине и Чили; Боливар возглавлял Великую Колумбию (в составе Венесуэлы, Панамы, Эквадора и Новой Гранады), Боливию и Перу. Но мечта Боливара о лиге свободных наций в Латинской Америке рухнула: прежние союзники становились его врагами.

В его панамериканском конгрессе летом 1826 г. приняли участие только четыре латиноамериканские республики{1158}. Задуманный как начало Андской федерации, простершейся от Панамы на севере до Боливии на юге, конгресс полностью провалился. Бывшие колонии нисколько не были заинтересованы в единстве. Но худшее было еще впереди: весной 1827 г. до Боливара дошло известие о мятеже его войск в Перу. Вместо того чтобы поддержать освободителя, его давний друг вице-президент Колумбии Франсиско де Паула Сантандер выступил на стороне мятежников и потребовал ухода Боливара с президентского поста. Один из близких к Боливару людей сказал, что «наступила эра грубых промахов»{1159}. Гумбольдт тоже считал, что Боливар присвоил себе слишком много диктаторских полномочий. Конечно, Южная Америка была многим обязана Боливару, но его авторитарные методы отдавали «беззаконием, неконституционностью и чем-то похожим на Наполеона», как говорил Гумбольдт одному колумбийскому ученому и дипломату{1160}.

Северная Америка тоже не вызывала у Гумбольдта сильного оптимизма. Со смертью в один и тот же день – 4 июля 1826 г., в пятидесятую годовщину Декларации независимости, – Томаса Джефферсона и Джона Адамса не осталось в живых никого из отцов-основателей. Гумбольдт неизменно восхищался Джефферсоном, участвовавшим в рождении великой страны, но не переставал сожалеть о том, что для отмены рабства было сделано недостаточно. С принятием конгрессом США в 1820 г. миссурийского компромисса для рабовладельцев открылась другая дверь. По мере расширения республики и основания и вхождения в нее все новых штатов разгорались горячие дискуссии о рабовладении. Гумбольдт был разочарован тем, что миссурийский компромисс позволял новым штатам, расположенным южнее 36° 30' северной широты (примерно там пролегала граница Теннесси и Кентукки), сохранять у себя рабовладение. До конца жизни он твердил всем визитерам из Северной Америки, своим корреспондентам и газетчикам о том, насколько он удручен «увеличивающимся влиянием рабства»{1161}.

Разочарованный политикой и революциями, Гумбольдт погрузился в мир науки. Получив от представителя мексиканского правительства письмо с просьбой о помощи в переговорах о торговле между Мексикой и Европой, он не колебался с ответом. Он «отстранился от политики»{1162}, а потому не мог ответить согласием. Впредь он сосредоточится на природе и науке с образованием. Ему хотелось помочь людям открыть силу интеллекта. «Знание рождает мысль, – говорил он, – а с мыслью приходит «могущество»{1163}.

3 ноября 1827 г. – со времени его возвращения в Берлин не прошло и полугода – Гумбольдт приступил к чтению цикла из 61 лекции в университете. Эти лекции приобрели такую популярность, что 6 декабря он расширил цикл еще шестнадцатью в Берлинском мюзик-холле, Singakademie. Целых шесть месяцев он несколько раз в неделю читал лекции. На каждой собиралось по нескольку сотен слушателей. Гумбольдт выступал, не заглядывая в записи. Они были живыми, веселыми и абсолютно новыми{1164}. Не требуя никакой входной платы, Гумбольдт преобразовывал науку: его битком набитая аудитория включала членов августейшего семейства, соседствовавших с кучерами, студентов с прислугой, ученых с каменщиками; половину слушателей составляли женщины.

Ничего похожего Берлин никогда не видывал, признавал Вильгельм фон Гумбольдт{1165}. Как только газеты сообщили о предстоящем цикле лекций, люди бросились резервировать места. В дни выступлений Гумбольдта на улицах возникали заторы, хаос приходилось устранять конной полиции{1166}. За час до выхода Гумбольдта на кафедру в аудитории уже не оставалось свободных мест. «Ужасающей толкотней» назвала происходящее Фанни Мендельсон Бартольди, сестра композитора Феликса Мендельсона Бартольди{1167}. Но усилия собравшихся не пропадали даром. Женщинам, не имевшим дозволения учиться в университетах и даже присутствовать на собраниях научных обществ, наконец-то разрешили «услышать умное слово»{1168}. «Пусть мужчины издеваются сколько хотят», – говорила Фанни подруге, – опыт был незабываемым{1169}. Далеко не все были довольны присутствием женщин, многие встречали их воодушевление наукой фырканьем. Одна из дам была так захвачена рассказом Гумбольдта о Сириусе, ярчайшей звезде ночного неба, писал директор Singakademie в письме Гёте, что новоявленное поклонение астрономии немедленно отразилось на ее гардеробе. Она потребовала, чтобы портной сделал рукава ее платья «вдвое шире Сириуса»{1170}.

Своим плавным голосом Гумбольдт увлекал слушателей в путешествие в небеса и в подводные глубины, в неописуемую даль, на высочайшие горы, а потом завораживал их описанием ничтожного клочка мха на камне{1171}. Он рассказывал о поэзии и об астрономии, о геологии и о пейзажной живописи. Метеорология, история Земли, вулканология, география растительного мира – в его лекциях всему находилось место. Диапазон познаний был неохватным: от ископаемых скелетов до северного сияния, от магнетизма до флоры, фауны и перемещения людских племен. Или, как его невестка Каролина фон Гумбольдт описала их, – собранные вместе лекции составили «весь огромный Naturgem?lde» Александра{1172}.

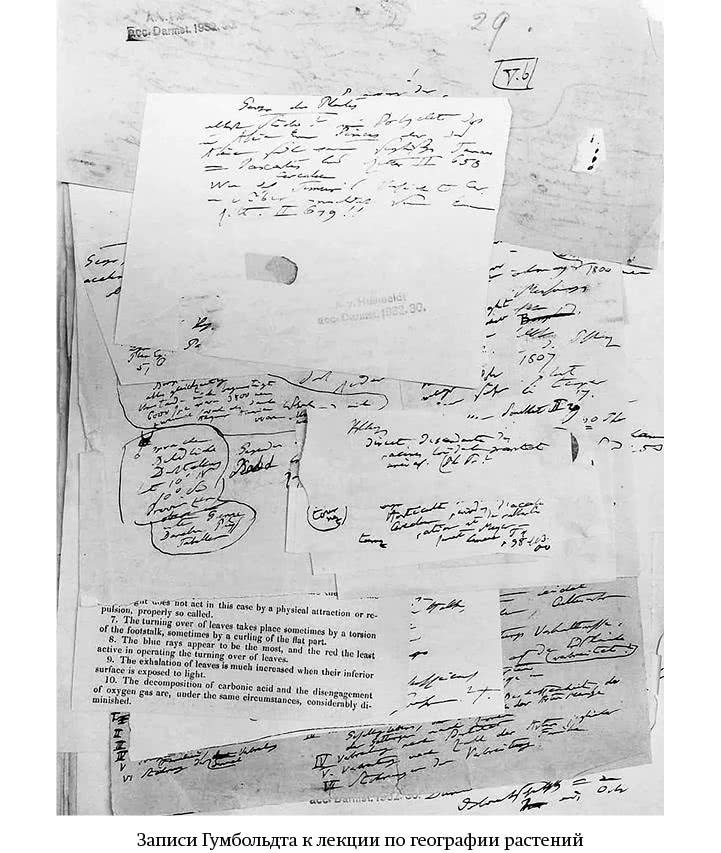

Подготовительные заметки Гумбольдта показывают, как работал его мозг, прослеживают переход от одной мысли к другой{1173}. Начинал он обычно нехитро, с клочка бумаги с набросанными на нем достаточно заурядными мыслями. Но потом по ходу работы приходили новые соображения, листа бумаги становилось мало, строчки залезали одна на другую, заходили на поля, приходилось прибегать к черточкам и закорючкам, чтобы все его идеи не слились во что-то неразличимое. Чем больше он размышлял над предстоящей лекцией, тем больше информации добавлял в ее черновик.

Исписав страницу, он начинал покрывать своим мелким почерком бесчисленные бумажки, а потом приклеивал все их к своим записям. Гумбольдт без смущения разрывал книгу на части, вынимая страницы из толстых томов и вклеивая их в свой черновик маленькими красными и синими густыми каплями – аналогом изоленты XIX в. По ходу работы бумажки наслаивались, новые хоронили под собой старые, от которых порой виднелись только края. Здесь же записывались вопросы к самому себе, красовались рисунки, громоздились статистические выкладки, ссылки, всяческие напоминания. В результате оригинал становился многослойной поделкой – собранием мыслей, цифр, цитат и приписок, порядок в котором был виден одному Гумбольдту.

Записи Гумбольдта к лекции по географии растений

Все были очарованы. В газетах сообщали о том, как удивляет публику «новый метод» лекционной работы и мышления Гумбольдта – особенно тем, что соединяет воедино разрозненные с виду дисциплины и факты{1174}. «На слушателя, – писали в одной газете, – неодолимо действует могучая сила»{1175}. То была кульминация всей работы Гумбольдта в последние тридцать лет. «Никогда не слышал, чтобы кто-то умудрялся за каких-то полтора часа высказать столько новых мыслей», – признавался один ученый своей жене{1176}. Люди обращали внимание на невероятную ясность, с какой Гумбольдт объяснял эту сложнейшую сеть природы{1177}. Каролина фон Гумбольдт была глубоко потрясена. Только Александр, говорила она, был способен выразить столь «замечательную глубину» с легкостью прикосновения{1178}. Многие соглашались с тем, что эти лекции влекут за собой начало «новой эпохи»{1179}. Когда немецкий издатель Гумбольдта Иоганн Георг фон Котта прослышал об успехе первой лекции{1180}, он тут же предложил, чтобы кто-нибудь записывал лекции за плату с целью последующего опубликования записей. Он предлагал значительную сумму – 5000 талеров, но Гумбольдт отказался. У него были другие планы, его нельзя было торопить.

Гумбольдт проводил революцию в науках. В сентябре 1828 г. он пригласил сотни ученых со всей Германии и из Европы на конференцию в Берлине[29]. Гумбольдт составил особенную программу, отличавшую эту конференцию от прежних собраний такого рода, на которых ученые безостановочно выступали с докладами по собственным работам. Ему хотелось, чтобы ученые повели разговор между собой. Закатывались веселые пиры, всевозможные встречи, концерты, экскурсии в королевский зверинец при дворце Пфауэнинзель в Потсдаме. Заседания проводились посреди ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций, в университете, в Ботаническом саду{1181}. Гумбольдт поощрял собрания ученых маленькими группами, особенно междисциплинарными. Он сводил заезжих ученых, представлял их друг другу, старался, чтобы между ними возникали дружеские отношения, которые потом способствовали бы тесному сотрудничеству. Он мечтал о междисциплинарном братстве ученых, об активном обмене опытом и результатами. «Без многообразия мнений невозможно установить истину», – напомнил он собравшимся во вступительной речи{1182}.

На конференции собралось около полутысячи ученых. Это был «выброс странствующих натуралистов»{1183}, если вспомнить, как охарактеризовал встречу Гумбольдт своему другу Араго. Приехали участники из Кембриджа, Цюриха, Флоренции и из далекой России. Из Швеции пожаловал, например, один из основателей современной химии Йёнс Якоб Берцелиус, среди нескольких англичан был старый знакомый Гумбольдта Чарльз Бэббидж. Блестящий математик Карл Фридрих Гаусс, приехавший из Гёттингена и на три недели остановившийся в квартире Гумбольдта, считал конгресс подобным чистому «кислороду»{1184}.

Несмотря на свой напряженный жизненный ритм, Гумбольдт выкроил время, чтобы восстановить свою дружбу с Гёте. Почти 80 лет и отдаленность в 200 миль от Веймара – Гёте был слишком слаб, чтобы приехать в Берлин, но Гумбольдт поехал к нему сам. Гёте завидовал своим берлинским друзьям, имевшим удовольствие регулярно видеться с Гумбольдтом. Стареющий поэт давно наблюдал за каждым его шагом и даже выпытывал подробности о нем у общих друзей{1185}. Он говорил, что мысленно не покидает старого друга, и новая встреча с Гумбольдтом стала одним из «ярчайших моментов» его жизни{1186}. В предшествовавшие двадцать лет они поддерживали регулярную переписку, и Гёте считал бодрящим каждое письмо от Гумбольдта. Когда Гумбольдт присылал ему свои свежие публикации, Гёте немедленно их прочитывал. Но ему очень не хватало их прежних оживленных обсуждений{1187}.

Гёте все острее чувствовал оторванность от научного прогресса. Он сетовал, что в Германии все очень разбросаны, не то что в Париже, где собрались вместе французские мыслители{1188}. Когда один ученый живет в Берлине, другой в Кёнигсберге, третий в Бонне, расстояния препятствуют обмену идеями. Насколько другой была бы жизнь, понял Гёте после встречи с Гумбольдтом, если бы они жили поблизости друг от друга! По его словам, один день в обществе Гумбольдта принес ему больше, чем годы «на одиноком пути»{1189}.

Но как ни велика была радость Гёте от нового обретения научного оппонента, по одному предмету – и колоссальному – они не достигли согласия: происхождение Земли. Во время учебы в Горной академии во Фрайберге Гумбольдт был сторонником идей своего учителя Абрахама Готтлиба Вернера, главного защитника теории нептунизма. Она состояла в том, что горы и земная кора образованы осадочными породами древнейшего океана. Но по результатам собственных наблюдений в Латинской Америке Гумбольдт стал впоследствии «вулканистом»{1190} и считал, что главную роль в истории Земли сыграли катастрофы – извержения вулканов и землетрясения.

Под земной поверхностью все связано, утверждал Гумбольдт. Андские вулканы, на которые он восходил, соединяются друг с другом под землей, образуя «единый вулканический очаг»{1191}. Системы и цепи вулканов, протянувшиеся на огромные расстояния, свидетельствуют, по его словам, о том, что они – не отдельные местные проявления, а части глобальной группы. Приводимые им примеры были наглядными и устрашающими{1192}: одним уверенным движением он увязывал внезапное возникновение нового острова на Азорском архипелаге 30 января 1811 г. с волной землетрясений, от которых содрогалась планета еще больше года, – от Вест-Индии, равнин Огайо и Миссисипи до Каракаса, разрушенного катастрофическим землетрясением в марте 1812 г. Затем 30 апреля 1812 г. произошло вулканическое извержение на острове Сен-Винсен – в тот самый день, когда жители берегов реки Апуре (откуда Гумбольдт начал свою экспедицию к Ориноко), по их утверждениям, слышали глубоко внизу громкий рокот. Все эти события Гумбольдт считал звеньями одной колоссальной цепной реакции.

Теория сдвига тектонических плит будет подтверждена только в середине XX в., но уже в 1807 г. Гумбольдт утверждал в «Записках по географии растений», что Африканский и Южно-Американский континенты некогда соединялись. Позднее он писал, что причиной расползания континентов послужила «подземная сила»{1193}. Гёте, твердый «нептунист», был в ужасе. Все внимают безумным теориям, жаловался он, «прямо как дикари – проповедям миссионеров»{1194}. Настоящий «абсурд»{1195} – полагать, будто Гималаи и Анды – гигантские горные хребты, «гордые и прямые», некогда внезапно восстали из чрева Земли{1196}. Гёте шутил, что ему пришлось бы заново устроить весь «головной мозг», если он когда-нибудь согласится по этому вопросу с Гумбольдтом. Но, несмотря на эти научные расхождения, Гёте и Гумбольдт оставались добрыми друзьями. «Возможно, я просто старею, – писал Гёте Вильгельму фон Гумбольдту, – все больше кажусь самому себе историей»{1197}.

Гумбольдт был несказанно счастлив новой встрече с Гёте, но еще больше радости доставило ему общение с Вильгельмом. В прошлом у братьев случались расхождения, но Вильгельм оставался единственным родным ему человеком. «Я знаю, где мое счастье, – писал ему Александр. – Оно рядом с тобой!»{1198} Вильгельм, покончивший с государственной службой, переехал с семьей в Тегель, под Берлин. Впервые после юных лет братья жили теперь рядом и регулярно виделись. В Берлине и в Тегеле они смогли наконец наладить «научное сотрудничество»{1199}.

Страстью Вильгельма было изучение языков. В детстве он обожал древнегреческую и древнеримскую мифологию. На протяжении всей своей карьеры он использовал дипломатические посты для совершенствования в иностранных языках; Александр снабжал его заметками о словаре южноамериканских туземцев, присылал ему инкские и доинкские манускрипты. Сразу после возвращения Александра из экспедиции Вильгельм заговорил о «загадочной и чудесной внутренней связи всех языков»{1200}. Ему десятилетиями не хватало времени на исследование этого предмета, и только теперь у него образовался необходимый досуг. Не прошло и полугода после его отставки, а он уже выступил в Берлинской академии наук с лекцией по сравнительной лингвистике.

Подобно тому как Александр взирал на природу как на пронизанное взаимозависимостями целое, его брат изучал язык как живой организм. Вильгельм считал, что язык, как и природу, надлежит рассматривать в расширенном контексте ландшафта, культуры и народа. Александр, пересекая континенты, искал группы растений, а Вильгельм исследовал языковые группы и общие для разных народов языковые корни. Он изучал не только санскрит, но также китайский, японский, полинезийский, малайский. Для него это было сырье, основа для теорий, как для Александра эту роль играли ботанические образцы и метеорологические измерения.

Братья трудились в разных дисциплинах, тем не менее исходили из одинаковых предпосылок и часто прибегали к одной и той же терминологии. Александр искал в природе формирующую поступательную силу, Вильгельм теперь писал о «языке как об органе, формирующем мысли»{1201}. Подобно тому как природа представала младшему брату не нагромождением растений, камней и животных, а чем-то неизмеримо большим, старший видел в языке куда больше, чем просто слова, грамматику и звуки. Согласно радикально новой теории Вильгельма, разные языки отражают разные взгляды на мир. Он видел в языке не просто инструмент для выражения мыслей, а то, что формирует сами эти мысли – через грамматику, словарь, систему времен и так далее. Это было не механическое устройство из отдельных деталей, а организм, единство, в котором сплетаются воедино действие, мысль и речь. Вильгельм стремился свести все воедино, в «образ органического целого», как он сам говорил, – совсем как Александр в Naturgem?lde{1202}. Два брата трудились на всеобъемлющем уровне.

Для Александра это означало, что он осуществил свои мечты о путешествиях. Со времени своего путешествия по Латинской Америке, за истекшие с тех пор почти тридцать лет, раз за разом срывались его попытки организовать другие экспедиции, необходимые по логике его исследований. Гумбольдта не покидало чувство, что если он действительно хочет сформировать подход к природе как к единому целому, то ему нужно увидеть гораздо больше. Идея о природе как о плотном сгустке, паутине жизни, вызревшая во время его южноамериканской экспедиции, требовала дополнительных данных со всего мира. Ему более, чем другим, необходимо было побывать на возможно бо?льшем количестве континентов. Этого требовали его исследования закономерностей климата, растительных зон и геологических образований.

Много лет его манили высокогорья Центральной Азии. Он мечтал взобраться на Гималаи и соотнести увиденное там со своими андскими наблюдениями. Он не уставал теребить британцев, прося допустить его на Индийский субконтинент. И почти двадцать лет тому назад он даже узнал у одного русского дипломата в Париже, есть ли открытый путь из Российской империи в Индию или на Тибет{1203}.

Все было безрезультатно, пока Гумбольдт не получил вдруг письмо от министра финансов России графа Георга фон Канкрина, немца по происхождению. Осенью 1827 г., когда Гумбольдт готовил свой берлинский цикл лекций, Канкрина заинтересовала информация о платине как возможной русской валюте. За пять лет до этого в Уральских горах обнаружили месторождение платины, и Канкрин высказывал надежду, что Гумбольдт сумеет снабдить его информацией о платиновых деньгах, применявшихся в Колумбии{1204}. Он знал, что Гумбольдт продолжает поддерживать тесные связи с Латинской Америкой. Гумбольдт сразу усмотрел в этом новую возможность. Он подробнейшим образом, на многих страницах ответил Канкрину и затем приложил к этому тексту другой, короткий, с объяснением, что визит в Россию был его «самым горячим желанием»{1205}. Уральские горы, гора Арарат и озеро Байкал стали «сладчайшими образами» для его рассудка{1206}.

Хотя это была не Индия, но если бы он смог получить разрешение увидеть хотя бы азиатскую часть Российской империи, это, вероятно, снабдило бы его достаточным количеством данных для завершения Naturgem?lde. Гумбольдт уверял Канкрина, что, несмотря на свои седины, сумеет вынести лишения длительной экспедиции и способен идти девять или десять часов без перерыва{1207}.

Не прошло и месяца после ответа Гумбольдта, как Канкрин побеседовал с царем Николаем I, который пригласил Гумбольдта совершить экспедицию по России, пообещав покрыть все расходы{1208}. Кроме того, помогли, вероятно, тесные связи прусского и русского дворов, ведь жена императора Николая – Александра – была сестрой Фридриха Вильгельма III. Наконец-то Гумбольдт отправлялся в Азию.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК