20 Величайший человек со времен Потопа

В год после издания второго тома «Космоса» Гумбольдту становится все сложнее исполнять мастерский берлинский фокус – балансировать между своими либеральными политическими взглядами и обязанностями при прусском дворе. Это стало почти невозможным после того, как весной 1848 г. в Европе начались беспорядки. После десятилетий реакционной политики по континенту покатилась волна революций.

Упадок в экономике и подавление политических собраний породили мощные протесты в Париже, вследствие чего напуганный король Луи-Филипп 26 февраля отрекся от престола и сбежал в Берлин. Через два дня французы провозгласили Вторую республику, революции произошли в Италии, Дании, Венгрии и Бельгии и других странах. В Вене консерватор государственный канцлер князь фон Меттерних попытался и не сумел подавить выступления объединившихся студентов и рабочих. 13 марта он подал в отставку и тоже бежал – в Лондон. Прошло два дня, и австрийский император Фердинанд I обещал своему народу конституцию. Правители по всей Европе запаниковали.

Той весной пруссы вслух читали друг другу в кафе Берлина газетные сообщения о бунтах по всей Европе{1682}. В Мюнхене, Кёльне, Лейпциге, Веймаре и десятках других городов и княжеств Германии люди восставали против своих правителей. Они требовали объединения Германии, национального парламента, конституции. В марте отрекся король Баварии, великий герцог Баденский уступил народным требованиям и обещал введение свободы печати и созыв парламента. В Берлине тоже происходили демонстрации протеста, звучали призывы к реформам, но король Пруссии Фридрих Вильгельм IV не собирался так легко сдаваться и привел в готовность свои войска. Когда послушать воодушевляющие речи собралось 20 000 человек, король приказал солдатам промаршировать по улицам Берлина и взять под охрану его замок.

Прусские либералы давно разочаровались в своем новом короле. Гумбольдт, как и многие другие, надеялся, что его восхождение на престол приведет к концу абсолютизма. В начале 1841 г., в первые месяцы правления нового короля, Гумбольдт говорил другу, что он просвещенный правитель, которому «лишь нужно избавиться от кое-каких средневековых предрассудков»{1683}, но он заблуждался. Спустя два года Гумбольдт сетовал тому же другу, что Фридрих Вильгельм IV «поступает так, как ему заблагорассудится»{1684}. Король обожал архитектуру и, казалось, интересовался только проектами новых величественных построек, обширных парков и хранилищ для коллекций произведений искусства. Когда дело доходит до «земных тем» – внешней политики, прусского народа, экономики, то, как говорил Гумбольдт, «он о них почти не думает»{1685}.

При открытии королем первого в истории прусского парламента в Берлине в апреле 1847 г. все надежды на реформы рассеялись. Народ требовал конституцию, но Фридрих Вильгельм IV не оставил сомнений, что никогда на это не согласится. В речи в честь открытия парламента он напомнил делегатам, что король правит по божественному соизволению, а не по воле народа{1686}. В Пруссии конституционной монархии не бывать. Через два месяца парламент, так ничего и не добившийся, был распущен.

Весной 1848 г. под влиянием революций в остальной Европе прусский народ понял, что с него довольно. 18 марта революционеры выкатили на улицы Берлина бочки и стали возводить из них, а также из ящиков, досок и кирпичей баррикады{1687}. Они выковыривали из мостовой булыжники и таскали их на крыши домов, готовясь к бою, начавшемуся к вечеру. С крыш полетели булыжники и черепица, на улицах загремели первые ружейные выстрелы. Гумбольдт находился у себя в квартире на Ораниенбургерштрассе и, как многие, не мог уснуть от боя солдатских барабанов. Женщины носили революционерам еду, вино и кофе, бои не прекращались всю ночь. Несколько сот человек погибли, но королевским войскам не удалось взять город под свой контроль. Той ночью Фридрих Вильгельм, упав в кресло, простонал: «Господи, Господи, неужто Ты навсегда меня покинул?»{1688}

Гумбольдт считал реформы необходимыми, но был противником бунтующих толп, как, впрочем, и грубого полицейского вмешательства, предпочитая своевременные, медленные, мирные перемены{1689}. Подобно многим другим либералам, он мечтал о единой Германии, но надеялся, что в ней возобладают согласие и парламентаризм, а не страх и кровь. Теперь, когда на улицах Берлина гибли сотни людей, 78-летний Гумбольдт оказался между двух огней.

По мере того как революционеры овладевали Берлином, испуганный король шел на уступки, давал обещания даровать конституцию и созвать парламент страны{1690}. 19 марта он согласился отвести войска. Той ночью на берлинских улицах вспыхнула иллюминация, люди праздновали победу. Пальба стихла, вместо нее зазвучали песни и радостные возгласы. 21 марта, всего через три дня после начала уличных боев, король символически признал свое поражение, проехав через город в черно-красно-золотом одеянии{1691}, повторявшем цвета революционного флага[42]. После этого он вышел на балкон своего дворца, перед которым собрались толпы. Стоявший у него за спиной Гумбольдт молча кланялся людям внизу{1692}. Назавтра он, проигнорировав свой долг перед королем, уже шел во главе процессии, хоронившей павших революционеров.

Фридриху Вильгельму IV никогда не было дела до революционных симпатий его камергера. Он уважал Гумбольдта за его познания и избегал разговоров об их «политических разногласиях»{1693}. Но не все были готовы мириться с позицией Гумбольдта. Один прусский философ называл его «ультралибералом», один министр – «революционером, которому благоволит король», а брат короля принц Вильгельм (будущий император Вильгельм I) считал Гумбольдта угрозой существующему порядку{1694}.

Гумбольдт привык маневрировать между разными политическими взглядами. Двадцать пять лет назад, в Париже, он ловко избегал как реакционных, так и революционных высказываний, стараясь не рисковать своим положением. «Он отлично осознает, что когда перебирает с либерализмом, – писал Чарльз Лайель, – то оказываются под угрозой его привилегии, обеспечиваемые происхождением»{1695}.

В частном порядке Гумбольдт со своим обычным сарказмом критиковал европейских правителей. Когда королева Виктория, посещая в очередной раз Германию, пригласила его на прием, он смеялся, что у нее подавали на завтрак «жесткие свиные отбивные и холодную курятину», а сама она демонстрировала полнейшую «философическую умеренность»{1696}. После встречи с кронпринцем Вюртембергским и с наследниками престолов Дании, Англии и Баварии во дворце Фридриха Вильгельма IV Сан-Суси Гумбольдт говорил о них другу как об «одном бесхребетном бледном юнце, одном пьяном исландце, одном ослепленном политическом фанатике и одном полоумном упрямце»{1697}. Таково, шутил Гумбольдт, «будущее монархического мира».

Некоторые восторгались способностью Гумбольдта служить государю и при этом обладать «смелостью иметь собственное мнение»{1698}. Однако король Ганновера Эрнст Август I как-то раз заметил, что Гумбольдт «всегда одинаковый, всегда республиканец, всегда в прихожей дворца»{1699}. Вероятно, именно эта способность Гумбольдта принадлежать к обоим мирам позволяла ему быть настолько свободным. Иначе, как он сам признавал, его бы вышвырнули из страны как «революционера и автора безбожного «Космоса»{1700}.

Пока что Гумбольдт наблюдал за разворачиванием революций в германских государствах. Был короткий момент, когда реформы казались возможными, но продлился он совсем не долго. Германские государства решили созвать национальное собрание для обсуждения будущего объединенной Германии, но уже в конце мая 1848 г., через два с небольшим месяца после первого выстрела в Берлине, Гумбольдт не был уверен, кто разочаровывает его сильнее – король, прусские министры или съехавшиеся во Франкфурт делегаты Национального собрания{1701}.

Даже сторонники необходимости реформ не могли достичь согласия о том, из чего должна состоять новая Германия. По мнению Гумбольдта, объединенная Германия обязана была строиться на принципах федерализма. У входящих в федерацию стран, считал он, должна оставаться некоторая автономия при признании «органичности и единства целого»{1702}; обсуждая эти темы, он использовал ту же терминологию, что и рассуждая о природе.

Некоторые выступали за единство по сугубо экономическим причинам, мечтая о Германии без тарифных и торговых барьеров, другие – националисты – романтизировали общее германское прошлое. Даже если бы все они достигли согласия, остались бы различия во мнениях о прохождении границ и о том, какие государства надлежит допустить в союз. Кое-кто предлагал создать Большую Германию (Grossdeutschland), включающую Австрию, кое-кто – наоборот, небольшую (Kleindeutschland) во главе с Пруссией. Эти разногласия, выглядевшие бесконечными, порождали нескончаемые переговоры, выдвижение аргументов, их отвержение и топчущиеся на месте споры. При этом у более консервативных сил появлялось время на перегруппировку.

К весне 1849 г., через год после выступлений, все достижения революционеров пошли насмарку. По мнению Гумбольдта, дальнейшие перспективы были мрачными{1703}. Когда Франкфуртское национальное собрание решило наконец предложить императорскую корону Фридриху Вильгельму IV, чтобы он возглавил конституционную монархию объединенной Германии, в ответ прозвучал категорический отказ. Король, всего за год до этого обматывавшийся революционным германским триколором от страха перед толпой, теперь набрался уверенности, чтобы отклонить предложение. Он заявил, что у делегатов нет настоящей короны, которую они могли бы ему предложить, потому что такое под силу только Всевышнему. Это корона «из грязи и глины», сказал он одному из делегатов, а не «диадема божественного права королей»{1704}. Это «собачий ошейник», которым его хотят приковать к революции{1705}. Германия была еще далеко не единой нацией, поэтому в мае 1849 г. делегаты Национального собрания разъехались по домам практически с пустыми руками.

Революции и революционеры вызвали у Гумбольдта глубокое разочарование{1706}. Он всю жизнь наблюдал, как американцы, провозгласившие независимость, продолжают распространять то, что он называл «чумой рабства»{1707}. В месяцы, предшествовавшие событиям 1848 года в Европе, Гумбольдт следил за новостями американо-мексиканской войны, шокированный, по его признанию, имперскими действиями Америки, напомнившими ему «старую испанскую Конкисту»{1708}. В молодости он был свидетелем Французской революции, потом – коронации императора Наполеона. Позже он наблюдал, как Симон Боливар освобождает южноамериканские колонии от испанской тирании; после этого «Эль Либертадор», увы, провозгласил себя диктатором. И вот теперь его страна проявляла прискорбное бессилие. В ноябре 1849 г., восьмидесятилетним, он писал, что «обречен на призрачную надежду», что у народа не навсегда погасло желание свободы{1709}. Могло показаться, что оно время от времени «засыпает». Но он продолжал уповать на то, что желание перемен «неизбывно, как мигающий на Солнце электромагнитный шторм». Возможно, будущим поколениям повезет больше…

Как часто бывало раньше, он зарывался в работу, чтобы не расстраиваться от этих «бесконечных колебаний»{1710}. Когда кто-то из делегатов Франкфуртского национального собрания спросил Гумбольдта, как он умудряется работать в такие бурные времена, тот стоически ответил, что за свою долгую жизнь видел так много революций, что уже не ждет от них новизны и сохраняет спокойствие, сосредоточившись на завершении «Космоса»{1711}.

Опубликовав в 1847 г. второй том «Космоса» – первоначально он считал его последним, – Гумбольдт быстро понял, что у него еще есть что сказать. Но в отличие от двух первых томов третий замышлялся как специализированный, посвященный «космическим явлениям»: начиная от звезд и планет и кончая скоростью света и кометами{1712}. Наука быстро шла вперед, и Гумбольдт старался не отставать, хотя ему никогда не составляло труда признать, что он не понимает какую-то новую теорию{1713}. Полный решимости включить в свой труд все последние открытия, он попросту просил других объяснять их ему, причем спешил, понимая, что его возраст не позволяет медлить. «Эти полуживые быстро скачут», – говаривал он{1714}. «Космос» был «гоблином, устроившимся у него на плече»{1715}.

На волне успеха первых двух томов «Космоса» Гумбольдт издал новый, дополненный вариант своей любимой книги «Картины природы» – сначала по-немецки, потом два подряд английских издания. Вышел также новый, но неавторизованный английский перевод «Личного повествования…». Чтобы заработать денег, Гумбольдт старался – правда, безуспешно – продать своему германскому издателю идею «Микрокосмоса» – не такого дорогого, укороченного однотомного «Космоса»{1716}.

В декабре 1850 г. Гумбольдт издал первую половину третьего тома «Космоса», год спустя вторую половину. Во вступлении он писал: «В третьем, последнем томе моего труда я восполню некоторые недостатки первых двух»{1717}. Но, едва написав это, засел за четвертый том, теперь сосредоточившись уже на Земле: на геомагнетизме, вулканах и землетрясениях. Казалось, он просто не способен остановиться.

Возраст не заставил его придержать коней. Кроме работы над книгами и придворных обязанностей, Гумбольдт не переставал принимать непрекращающийся поток посетителей. Среди них был бывший адъютант Симона Боливара генерал Дэниел О’Лири, наведавшийся в берлинскую квартиру Гумбольдта в апреле 1853 г.{1718} Они целый день вспоминали революцию и Боливара, умершего от туберкулеза в 1830 г. Один американский писатель-путешественник сказал, что приехал в Берлин не ради музеев и картинных галерей, а чтобы «увидеть величайшего из живущих на свете людей и поговорить с ним»{1719}. (Гумбольдт любил американцев и всегда оказывал им горячее гостеприимство. «Быть американцем значило иметь надежный пропуск к нему», – вспоминал один из его гостей{1720}. В Берлине говорили, что либерал Гумбольдт окажет гостеприимство скорее американцу, чем принцу.)

Гумбольдт не прекращал помогать молодым ученым, художникам и путешественникам, в том числе, невзирая на свои долги, финансово. Например, швейцарский геолог и палеонтолог Луи Агассис, переехавший в Соединенные Штаты, несколько раз пользовался «свойственным Гумбольдту благорасположением»{1721}. Одному молодому математику Гумбольдт выдал сто талеров, устроил для сына королевского кофемола бесплатное питание в университете. Он представлял королю художников, уговаривал директора Нового музея в Берлине приобретать их картины. Одному своему другу Гумбольдт объяснил, что, не имея собственной семьи, считает всех этих молодых людей своими детьми{1722}.

По словам математика Фридриха Гаусса, то рвение, с которым Гумбольдт помогал другим и поощрял их, было «одним из чудеснейших бриллиантов в его короне»{1723}. Гумбольдт распоряжался судьбами ученых по всему миру. Войти в число его протеже значило обеспечить себе карьеру. Ходили даже слухи, что он решает исход выборов в Парижскую академию наук и что кандидаты в академики первым делом заглядывают к нему в Берлин{1724}. Рекомендательное письмо от Гумбольдта могло определить будущее человека, те же, кто выступал против него, боялись его острого языка. Как объяснял один молодой ученый, Гумбольдт изучал ядовитых змей в Южной Америке и «многому у них научился»{1725}.

Если не считать периодических приступов язвительности, Гумбольдт обыкновенно проявлял щедрость, шедшую на пользу в основном ученым-путешественникам. Так, он помог своему старому знакомому, другу Дарвина ботанику Джозефу Далтону Гукеру совершить путешествие в Гималаи, использовав свои контакты в Лондоне, чтобы убедить британское правительство предоставить на эту экспедицию средства, а также снабдив Гукера пространными инструкциями о том, что измерять, наблюдать и собирать{1726}. Через три года, в 1854 г., Гумбольдт помог трем братьям-немцам, Герману, Рудольфу и Адольфу Шлагинтвейтам (он прозвал эту троицу «трилистником»{1727}), отправиться в Индию и на Гималаи, где им предстояло изучать магнитные поля Земли. Эти ученые составили его маленькую армию, предоставлявшую данные, необходимые для завершения «Космоса». Он признал, что уже слишком стар, чтобы самому податься в Гималаи, но то, что он так и не побывал в этих грандиозных горах, осталось его главным разочарованием: «Ничто в моей жизни не вызывает у меня такого сильного сожаления, как это»{1728}.

Он уговаривал художников совершать вояжи в дальние уголки мира, содействовал им в обзаведении средствами на это, подсказывал маршруты и оставался недоволен, когда они не следовали его подсказкам. Его инструкции были точными и подробными{1729}. Один немецкий ученый взял с собой в путь длинный список растений, сорвать которые его попросил Гумбольдт{1730}. Ему надлежало запечатлевать «истинные ландшафты»{1731}, а не идеализированные сценки, какими грешили художники прошлых веков. Гумбольдт даже описывал, где именно следует разместиться художнику на горе, чтобы перед ним развернулся наилучший вид.

Он составлял сотни рекомендательных писем. После получения гумбольдтовского письма начинался кропотливый труд по его расшифровке{1732}. Его почерк – нечитаемые «микроскопические строчки иероглифов», как он сам его называл{1733}, – был отвратительным и в юности, а в это время стал еще хуже. Друзья передавали друг другу его письма, в которых кто-то расшифровывал одно слово, предложение или абзац, кто-то другое, кто-то продолжал эту работу… Даже при использовании увеличительного стекла уходили долгие дни на то, чтобы разобрать написанное Гумбольдтом.

Но количество получаемых Гумбольдтом писем было еще больше. В середине 1850-х гг. он прикинул, что получает каждый год по 2500–3000 писем{1734}. Его квартира на Ораниенбургерштрассе, жаловался он, стала «факторией адресов». Научные письма он только приветствовал, но его донимала «нелепая корреспонденция» – депеши повитух и учителей, мечтавших о королевских наградах, охотников за автографами; одна женская организация умоляла его «побеседовать» с религиозной конфессией, к которой принадлежали ее участницы{1735}. Он получал вопросы о воздушных шарах, просьбы помочь с эмиграцией, предложения его «понянчить».

Но некоторые письма радовали Гумбольдта, особенно те, что присылал ему его старый товарищ по путешествиям Эме Бонплан, так и не вернувшийся в Европу после отъезда в Южную Америку в 1816 г.{1736}. Просидев около десяти лет в парагвайской тюрьме, он внезапно вышел на свободу в 1831 г. и решил не покидать эту страну. На девятом десятке Бонплан возделывал клочок земли в Аргентине, неподалеку от границы с Парагваем. Он жил просто, по-деревенски, выращивая фруктовые деревья и иногда совершая вылазки для сбора растений.

Темами переписки двух стариков были растения, общие друзья, политика. Гумбольдт отправлял Бонплану свои последние книги и сообщал ему о политической ситуации в Европе{1737}. Жизнь при прусском дворе не повлияла на его либеральные идеалы, и он уверял Бонплана, что по-прежнему верит в свободу и равенство. Чем больше оба старели, тем нежнее становились их письма: они вспоминали долгую дружбу и совместные приключения. Не проходило недели, чтобы Гумбольдт не думал о Бонплане, о чем писал ему сам. Со временем их взаимное притяжение становилось только сильнее, особенно когда стали умирать один за другим их общие друзья. «Мы еще живы, – написал Гумбольдт после смерти всего за три месяца троих коллег-ученых, в том числе его близкого друга Араго, – но, увы, нас разделяет необъятный океан»{1738}. Бонплан тоже мечтал с ним повидаться, писал о потребности в близком друге, с которым можно разделить свои «тайные сердечные чувства»{1739}. В 1854 г., в возрасте 81 года, Бонплан по-прежнему подумывал о посещении Европы, так ему хотелось обнять Гумбольдта. Он умер в мае 1858 г. в Парагвае, почти полностью забытый на родине, во Франции.

Эме Бонплан

© Wellcome Collection / CC BY

Гумбольдт стал тем временем самым прославленным ученым своего столетия, и не только в Европе, но и во всем мире. Его портрет красовался и на «Великой выставке» в Хрустальном дворце в лондонском Гайд-парке, и во дворце короля Сиама в Бангкоке. Его день рождения праздновали даже в далеком Гонконге{1740}, а один американский журналист утверждал: «Любой школьник ответит, кто такой Гумбольдт»{1741}.

Американский военный министр Джон Б. Флойд направил Гумбольдту девять карт Северной Америки со всеми городами, округами, горами и реками, названными его именем. Его имя, писал Флойд, стало родным по всей стране{1742}. В свое время предлагалось даже назвать Скалистые горы «Гумбольдтовыми Андами»{1743}, а теперь в его честь в Соединенных Штатах нарекали города, округа, реки, заливы, озера, горы, гостиницу в Сан-Франциско и газету в калифорнийском городке Эврика – Humboldt Times{1744}. Наполовину польщенный, наполовину смущенный, Гумбольдт усмехнулся, узнав, что его имя будет носить очередная речка длиной всего 350 миль с парой притоков. «Зато я кишу рыбой», – пошутил он{1745}. Кораблей в его честь называли столько, что он провозгласил себя «морской державой»{1746}.

За здоровьем и продолжающейся деятельностью стареющего ученого следили газеты всего мира. На слух о своей болезни и о том, что один дрезденский анатом претендует на его череп, Гумбольдт шутя ответил: «Голова еще понадобится мне на некоторое время, а потом я буду счастлив оказать ему услугу»{1747}. Одна обожательница просила Гумбольдта прислать ей телеграмму, когда он будет при смерти, чтобы она успела к его смертному одру и закрыла ему глаза{1748}. Славу сопровождали сплетни. Гумбольдт разозлился, узнав, что во французских газетах пишут о его романе с «уродливой баронессой Берцелиус», вдовой шведского химика Йёнса Якоба Берцелиуса{1749}. Неясно, что задело его больше – предположение, что у него может быть роман, или допущение, что он избрал настолько непривлекательную особу.

На середине девятого десятка, чувствуя себя «наполовину окаменелой диковиной»{1750}, Гумбольдт сохранял интерес ко всему новому. При всей своей любви к природе он приветствовал возможности техники. Он расспрашивал гостей, плававших на пароходах, и был поражен тем, что на путь из Европы до Бостона или Филадельфии теперь уходило всего десять дней. Железные дороги, пароходы и телеграф «сжимают расстояния»{1751}. Десятилетиями он пытался убедить своих друзей в Северной и Южной Америке, что канал через узкий Панамский перешеек стал бы важным торговым путем и вполне осуществим в инженерном смысле{1752}. Еще в 1804 г., посещая Соединенные Штаты, он направил соответствующее предложение Джеймсу Мэдисону, позже уговорил Боливара отправить в Панаму для геодезической съемки двух инженеров. Он продолжал писать о канале до конца жизни.

Преклонение Гумбольдта перед телеграфом, например, было настолько хорошо известно, что один знакомый прислал ему из Америки кусочек кабеля – «часть проложенной по дну Атлантики телеграфной линии»{1753}. Два десятилетия Гумбольдт переписывался с изобретателем Сэмюэлем Морзе после того, как увидел его телеграфный аппарат в Париже в 1830-х гг. В 1856 г. Морзе, изобретатель азбуки Морзе, рассказал в письме Гумбольдту о своих экспериментах с подземным кабелем между Ирландией и Ньюфаундлендом{1754}. Интерес Гумбольдта понятен, ведь связь между Европой и Америкой позволяла бы ему немедленно получать ответы от ученых с другой стороны Атлантики по недостающим фактам для «Космоса»[43].

Невзирая на все то внимание, в котором он купался, Гумбольдт нередко чувствовал себя оторванным от современников. Всю жизнь его неотвязным спутником оставалось одиночество. Соседи рассказывали, что видели старика ранним утром кормящим воробьев{1755}; в окне его кабинета допоздна горел свет: он работал над четвертым томом «Космоса». Гумбольдт не расставался со своей привычкой весь день гулять; его видели медленно бредущим с опущенной головой в тени больших лип на берлинской Унтер-ден-Линден. Находясь при короле в Потсдамском дворце, он любил подниматься на невысокий холм, прозванный им «потсдамским Чимборасо», где находилась обсерватория{1756}.

Британский геолог Чарльз Лайель, побывавший в Берлине в 1856 г., незадолго до 87-го дня рождения Гумбольдта, сообщал, что «застал его таким же, каким знал тридцать с лишним лет назад, полностью осведомленным о происходящем во многих областях»{1757}. Гумбольдт оставался быстрым и сообразительным, морщин у него было мало, седая шевелюра не поредела{1758}. В его лице «не было намека на обрюзглость»{1759}. С возрастом он «исхудал», но, говоря, двигался, как на шарнирах, так что люди забывали его возраст{1760}. По словам одного американца, в Гумбольдте был еще «весь огонь и дух» тридцатилетнего человека{1761}. Он долго оставался неугомонным, каким он был в молодости. Многие замечали, что он не способен просто сидеть. То он подходил к своим полкам, чтобы найти какую-нибудь книгу, то наклонялся над письменным столом развернуть какие-то рисунки. Он сам хвастался своей способностью простоять при необходимости восемь часов кряду. Единственная его уступка преклонному возрасту заключалась в том, что у него уже не хватало проворства, чтобы залезть на стремянку и дотянуться до верхней книжной полки в своем кабинете.

Жил Гумбольдт по-прежнему в съемной квартире на Ораниенбургерштрассе и сводил концы с концами не без труда{1762}. У него даже не было полного комплекта собственных книг ввиду их дороговизны{1763}. Живя не по средствам, он тем не менее продолжал поддерживать молодых ученых. К 10-му числу каждого месяца он обычно оставался без гроша и порой был вынужден брать в долг у своего преданного слуги Иоганна Зейферта, работавшего у него более тридцати лет. Зейферт сопровождал Гумбольдта в Россию, а теперь занимался его хозяйством на Ораниенбургерштрассе вместе с супругой.

Большинство посетителей удивлялись тому, как просто Гумбольдт живет в квартире в неброском доме недалеко от основанного его братом университета. Гостей встречал внизу Зейферт. Он вел их в квартиру на втором этаже, где они проходили через комнату с чучелами птиц, образцами камней и другими экспонатами естественной истории; дальше их ждали библиотека и кабинет, тоже заставленный книгами{1764}. Во всех комнатах громоздились пачки рукописей, рисунков, научные приборы, чучела зверей, сложенные гербарные листы, свернутые карты, бюсты, портреты; бегал даже ручной хамелеон. На простом деревянном полу лежала «великолепная» леопардовая шкура{1765}. Разговаривать порой мешал попугай, кричавший самые частые просьбы Гумбольдта слуге: «Больше сахара и больше кофе, герр Зейферт!»{1766} Всюду стояли коробки, письменный стол был окружен стопками книг. На одном из столиков в библиотеке красовался глобус, и Гумбольдт, рассказывая о какой-нибудь горе, реке, городе, вставал и вращал его.

Гумбольдт не терпел холод и поддерживал в квартире невыносимую тропическую жару, которую его гостям приходилось героически терпеть. Беседуя с иностранцами, Гумбольдт изъяснялся одновременно на нескольких языках, перескакивая с немецкого на французский, испанский, английский. Теряя слух, он сохранял живость мысли. Сначала наступает глухота, шутил он, а следом приходит «слабоумие»{1767}. Единственная причина его «славы», как сказал он знакомому, – то, что он дожил до столь преклонных лет{1768}. Многие посетители реагировали на его мальчишеский юмор, например на его часто звучавшую шутку про хамелеона, который, как «многие клирики», умеет одним глазом смотреть в небеса, а другим в землю{1769}.

Он советовал путешественникам, куда им отправиться, другим людям подсказывал, какие книги читать и с кем общаться. Он вел беседы о науке, природе, искусстве и политике; приезжих из Соединенных Штатов он никогда не допрашивал о рабстве и об угнетении индейцев, считая это «пятном» на американской нации[44]{1770}.

Его сильно разгневало издание в 1856 г. южанином, сторонником рабства, его «Политического очерка об острове Куба», куда не вошла его критика рабства{1771}. От возмущения Гумбольдт разразился пресс-релизом, растиражированным газетами Соединенных Штатов, где открещивался от этого издания и заявлял, что из его книги вымарали самые важные куски.

Большинство гостей удивляла бодрость старика. Один вспоминал «неудержимый поток богатейших познаний», лившийся из уст Гумбольдта{1772}. Но внимание, которое ему уделяли, лишало его сил. Свою лепту вносили 4000 чужих и 2000 его писем в год: он чувствовал себя «осажденным» всей этой перепиской{1773}. На его счастье, в последние десятилетия ему помогала невероятная сила его организма. Жаловался он порой разве что на желудочные боли, на холод и на кожный зуд{1774}.

В начале сентября 1856 г., за два дня до своего 87-го дня рождения, он признался другу, что слабеет{1775}. Через два месяца, посещая выставку в Потсдаме, он чудом избежал серьезной травмы, когда на него упала сорвавшаяся со стены картина; ему повезло – удар принял на себя его прочный цилиндр{1776}. Потом, вечером 25 декабря 1857 г., слуга Иоганн Зейферт услышал шум и увидел, что Гумбольдт лежит на полу. Он послал за врачом, тот явился незамедлительно. С Гумбольдтом случился несильный удар; врач сказал, что надежды на выздоровление немного. Больной с присущей ему дотошностью принялся записывать все свои симптомы: временный паралич, стабильный пульс, сохранившееся зрение и так далее. Следующие пару недель Гумбольдт соблюдал ненавистный ему постельный режим. «Необходимость бездельничать в постели, – записал он в марте, – прибавляет печали и недовольства миром»{1777}.

Ко всеобщему изумлению, Гумбольдт поправлялся, хотя прежних сил уже не восстановил. «Механизм в моем возрасте ржавеет», – признавал он{1778}. По наблюдениям друзей, его походка стала шаткой, но из гордости и самолюбия он отказывался от палки{1779}. В июле 1857 г. удар хватил Фридриха Вильгельма IV: король был частично парализован и лишился способности править; регентом стал брат короля Вильгельм, а Гумбольдт получил наконец возможность покинуть свою официальную придворную должность. Он продолжал навещать Фридриха Вильгельма, но уже не был обязан проводить у него все время.

В декабре из печати вышел четвертый том «Космоса», в центре которого находилась Земля. Подзаголовок книги был довольно неуклюжим: «Специальные наблюдения в области теллурических явлений»{1780}. Эта насыщенная, сугубо научная книга мало походила на прежние публикации Гумбольдта. Ее по инерции издали большим тиражом, 15 000 экземпляров, но расходилась она не в пример хуже первых двух томов, предназначенных для более широкого читателя{1781}. Тем не менее Гумбольдт не мог не добавить к серии еще один том, продолжавший, по его словам, тему Земли и распространения растений. Работа над пятым томом стала гонкой наперегонки со смертью, в чем он сам сознавался, бомбардируя библиотекаря Королевской библиотеки требованиями все новых книг{1782}. Но в этот раз он не рассчитал свои силы. Краткосрочная память стала отказывать Гумбольдту, и он уже ловил себя на том, что непрестанно роется в своих заметках и ищет оказывающиеся не на своих местах книги.

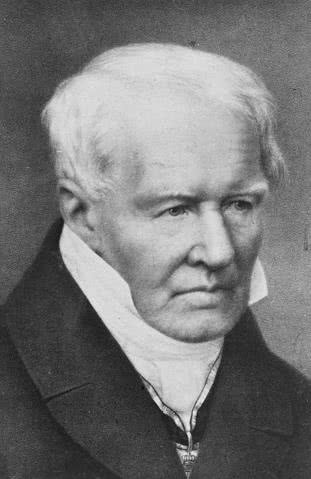

Гумбольдт в 1857 г.

В тот год двое из трех братьев Шлагинтвейт, вернувшиеся из экспедиции в Гималаи, заметили, как сильно Гумбольдт постарел{1783}. Они бросились рассказывать ему о том, как проверяли его противоречивые гипотезы о разной высоте линии вечных снегов на северном и на южном склоне Гималаев. Но Гумбольдт, к их удивлению, утверждал, что ничего подобного не говорил. Чтобы доказать, что он действительно выдвигал такую теорию, братья нашли в его кабинете его статью на эту тему, написанную в 1820 г.{1784}. Со слезами на глазах они поняли, что Гумбольдт просто уже не помнит этого.

В то же время Гумбольдта продолжал «безжалостно терзать» поток писем{1785}, достигший уже 5000 штук в год{1786}; при этом он отвергал всякую помощь. Он признавался, что не любит личных секретарей, потому что продиктованные письма выходят слишком «официальными и деловыми»{1787}. В декабре 1858 г. он снова слег – в этот раз с гриппом, – чувствуя себя очень слабым и больным.

В феврале 1859 г. Гумбольдт достаточно поправился, чтобы в компании семидесяти американцев отметить в Берлине юбилей Джорджа Вашингтона{1788}. Он был еще слаб, но все же решил закончить пятый том «Космоса». Наконец, 15 марта 1859 г., за полгода до своего девяностолетия, Гумбольдт поместил в газетах объявление: «Страдая крайним упадком духа в результате ежедневно нарастающего вала корреспонденции… прошу весь мир попытаться убедить людей на двух континентах не заниматься мной так настойчиво»{1789}. Он умолял мир позволить ему «насладиться отдыхом и выкроить время для работы». Через месяц, 19 апреля, он отправил издателю пятый том «Космоса»{1790}. Еще два дня – и Гумбольдта окончательно оставили силы.

Его состояние не улучшалось, и берлинские газеты начали публиковать ежедневные бюллетени о его здоровье{1791}. 2 мая они сообщили, что Гумбольдт «очень слаб», на следующий день – что его состояние «весьма сомнительное», потом – «критическое», с приступами сильного кашля и с затруднением дыхания; к 5 мая слабость «усилилась». Утром 6 мая 1859 г. было объявлено, что силы больного убывают «ежечасно». В 2:30 дня, когда солнце осветило стены его палаты, Гумбольдт еще раз открыл глаза и произнес свои последние слова: «Как чудесны эти солнечные лучи! Кажется, они манят Землю на небеса!»{1792} Ему было 89, когда он испустил дух.

Содрогнулся весь мир, от европейских столиц до Соединенных Штатов, от Панама-Сити и Лимы до городков Южной Африки{1793}. «Не стало великого, доброго, почитаемого Гумбольдта!» – написал американский посол в Пруссии в Госдепартамент{1794}; эта депеша пришла по назначению только через десять дней. Телеграмма из Берлина достигла редакций лондонских газет спустя считаные часы после смерти Гумбольдта, в ней говорилось, что «Берлин в трауре»{1795}. В тот самый день, не зная о происшедшем в Германии, Чарльз Дарвин написал из Кента своему лондонскому издателю, что скоро пришлет первые шесть глав «Происхождения видов»{1796}. События происходили в точной обратной хронологии: по мере угасания Гумбольдта Дарвин наращивал скорость работы над рукописью, которой было суждено потрясти научный мир.

Через два дня после смерти Гумбольдта английские газеты вышли с пространными некрологами. Первая строчка длинной статьи в лондонской Times была нехитрой: «Умер Александр фон Гумбольдт»{1797}. В день, когда британцы прочли в своих газетах о кончине Гумбольдта, сотни людей в Нью-Йорке собрались полюбоваться вдохновленным им великолепным живописным полотном «Сердце Анд»{1798} кисти молодого американского художника Фредерика Эдвина Чёрча{1799}.

Картина произвела такую сенсацию, что квартал обвила длинная очередь терпеливых ценителей живописи, готовых часами ждать, чтобы, заплатив 25 центов, оказаться перед холстом размером десять на пять футов, демонстрировавшим Анды во всей их красе. Речные потоки в центре картины были так реалистичны, что люди чувствовали на себе водяные брызги. Деревья, листва, цветы были изображены настолько точно, что ботаники могли безошибочно назвать их видовую принадлежность; на заднем плане высились горы в снежных шапках. Чёрч превзошел всех остальных художников, отвечавших на призыв Гумбольдта соединить искусство и науку. Он так восхищался Гумбольдтом, что пешком и на мулах повторил путь своего героя по Южной Америке.

В «Сердце Анд» сочетаются красота и подробнейшие геологические, ботанические и прочие научные детали. То была гумбольдтовская концепция взаимосвязанности, воплощенная на живописном полотне. Картина переносила зрителя в девственную Южную Америку. Недаром в New York Times назвали Чёрча «художественным Гумбольдтом Нового Света»{1800}. 9 мая, еще не зная о кончине Гумбольдта тремя днями раньше, Чёрч написал другу, что планирует отправить картину в Берлин, показать старику «вид, бывший отрадой его очей шестьдесят лет назад»{1801}.

Следующим утром в Германии десятки тысяч скорбящих последовали за государственной похоронной процессией, от его квартиры по Унтер-ден-Линден к берлинскому кафедральному собору. Черные флаги трепетали на ветру, и вдоль улиц выстроились люди. Королевские лошади тянули катафалк с простым дубовым гробом, украшенным двумя венками и сопровождаемым студентами, несущими пальмовые листья. Это были самые величественные похороны частного лица, которые многие берлинцы когда-либо видели. Пришли университетские профессора и члены Академии наук, как и военные, дипломаты и политики. Там были ремесленники, торговцы, лавочники, художники, поэты, актеры и писатели. За медленно катившимся катафалком следовали родственники Гумбольдта и члены их семей, его слуга Иоганн Зейферт. Поток скорбящих растянулся на милю. Церковные колокола звучали на улицах, и монаршее семейство ожидало последнего прощания в кафедральном соборе Берлина. Той ночью гроб был доставлен в Тегель, где Гумбольдт был похоронен на семейном кладбище{1802}.

Когда пароход, везущий весть о смерти Гумбольдта, достиг Соединенных Штатов в середине мая, мыслители, художники и ученые одинаково опечалились{1803}. Это было как если бы он «лишился друга», признался тогда Фредерик Эдвин Чёрч{1804}. Один из подопечных Гумбольдта, ученый Луи Агассис, выступил с прощальной речью в Академии искусства и наук в Бостоне, в которой заявил, что каждый ученик школ Америки питался «от трудов Гумбольдтова ума»{1805}. 19 мая 1859 г. газеты всей Америки сообщили о кончине человека, которого многие называли «наиболее замечательным» из когда-либо рожденных{1806}. Им повезло жить во время, которое они теперь называли «веком Гумбольдта»{1807}.

В последующие несколько десятилетий о Гумбольдте не забывали. 14 сентября 1869 г. десятки тысяч людей торжественно отмечали его столетие со дня рождения по всему земному шару: в Нью-Йорке и Берлине, Мехико и Аделаиде и других несчетных городах. Через двадцать с лишним лет после смерти Гумбольдта Дарвин по-прежнему называл его «величайшим из когда-либо живших ученых-путешественников»{1808}. Дарвин никогда не переставал использовать книги Гумбольдта. В 1881 г., в возрасте 72 лет, он снова взял третий том «Личного повествования…». Дочитав книгу, Дарвин написал на задней странице обложки: «Закончил 3 апреля 1882 г.»{1809}. Через 16 дней, 19 апреля, он умер.

Трудами Гумбольдта восхищался не один Дарвин. Гумбольдт посеял семена, из которых выросли новые науки{1810}. Гумбольдтовская концепция природы также распространилась по множеству дисциплин – в искусства и литературу{1811}. Отзвуки его идей слышны в стихах Уолта Уитмена и в романах Жюля Верна. В 1934 г. Олдос Хаксли ссылался на его «Политический очерк о королевстве Новая Испания» в своей книге о путешествиях «За Мексиканским заливом», в середине ХХ в. его имя звучало в стихах Эзры Паунда и Эриха Фрида. Через сто тридцать лет после смерти Гумбольдта колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес воскресил его в романе «Генерал в своем лабиринте» – вымышленном описании последних дней жизни Симона Боливара.

Для очень многих Гумбольдт был, как выразился король Пруссии Фридрих Вильгельм IV, попросту «величайшим человеком со времен Потопа»{1812}.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК