6. ПЕРВОЕ ДЕЛО ПРАПОРЩИКА ЧЕРКАССКОГО

6. ПЕРВОЕ ДЕЛО ПРАПОРЩИКА ЧЕРКАССКОГО

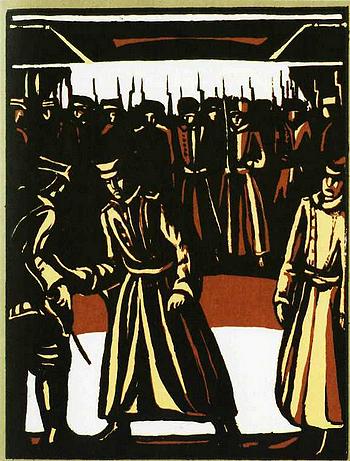

Ждали команды. Пехотный взвод сосредоточился за железнодорожной насыпью. Солдаты сидели кучно, каждый — в обнимку со своей длинной, привычной, безотказной трехлинейкой. Разрешено было курить. Один не садился, стоял во весь свой немалый рост, опираясь на винтовку; примятая с боков фуражка — набекрень, усы лихо подкручены.

— Присел бы, Фомичев! Чего подставляешься?

— Никак не подставляюсь. Полотно-то выше.

Среди солдат был и прапорщик Черкасский, вчера только прибывший в роту и тут же заменивший убитого перед тем взводного. Достается взводным! Возможно, что и его сегодня тоже… Он еще ни разу не бывал в деле…

Прапорщик сидел на корточках, упершись выбритым подбородком в жесткий ворот застегнутой доверху шинели, и, стараясь отвлечься от невеселых дум, глядел на фасонные носки своих черных хромовых сапог, из-под которых выбивались перезимовавшие багряные листики какого-то низкорослого кусточка, и это сочетание черного с багряным пробудило в измаявшейся душе щемящее воспоминание, поначалу неосознанное… Багряное с черным… Где же?.. Когда?.. Наконец припомнилось.

Багряным были выкрашены степы и колонны Киевского университета, а над колоннами чернели ионические капители. С каким благоговейным трепетом поднимался он по просторным ступеням, проходил меж величественными колоннами, вступая в храм света и разума. Дабы в стенах аудиторий, еще помнивших голос профессора Костомарова, посвятить себя изучению судеб Киевской Руси, познанию сокрытых в глубинах веков славных деяний предков… Мечты несбыточные!

Несбыточные, потому что грянула, вторглась в судьбу отчизны и в его собственную судьбу зловещая дата: первое августа. Теперь стало не до Перуновых времен история вершилась сейчас, сегодня. Мог ли он лишь наблюдать да выжидать? Странный вопрос! Полгода школы прапорщиков и — на позиции!

Черкасский перестал глядеть под ноги, и окружавшие его солдаты в который раз подивились редкостным глазам нового взводного — серым с черной каймой и в черных ресницах. Чего ждать от таких глаз?

Неподалеку проследовал на рысях эскадрой дивизионной конницы.

— Накрошат нынче капусты! — уверенно предрек, подходя к Черкасскому и оглядываясь вслед эскадрону, помкомроты Лютич, подпоручик. В нарядной куртке синего сукна, отороченной седой смушкой, весь в ремнях. Глядя на его кривые ноги, Черкасский подумал, что так же выгнуты лапы бульдогов и ножки стульев стиля рококо. Прикрыть бы подпоручику подобную красу полами шинели, а не щеголять в куцей курточке.

— Встаньте, прапорщик! — то ли приказал, то ли посоветовал Лютич. — Сыро. Поясницу простудите, не разогнетесь после.

— А как же прочие? — спросил Черкасский, поднимаясь.

— Серую скотинку никакая хвороба не возьмет, — убежденно заявил подпоручик и вдруг повернулся к ближайшему солдату: — Эт-та что еще?! Офицеры стоят, а он… Вста-ать!!!

Солдатик суетливо вскочил, вытянулся. Его лпцо, безусое и скуластое, по-девичьи порозовело. От резкого движения фуражка надвинулась на уши — вндать, не по мерке была.

— Фамилия?!

— Митрохин, — едва не шепотом выдохнул тот.

— Не слышу ответа. Па-автарить!

— Митрохин! — выкрикнул несчастный.

— Па-авта-арить! Я научу тебя отвечать, морда!

Черкасский даже не заметил движения руки подпоручика — до того скор был удар. Увидел только, как дернулось лицо солдата, как съехал на сторону козырек. Явно велика была фуражка…

— Митрохин, вашвысобла-ародъ!

— А ну, еще разок!

— Митрохин, вашвысоблаародь!

— Та-ак… — бульдожьи ноги Лютича переступили на месте, упершись в землю еще прочнее, и снова невидимое движение руки, и снова мотнулось напрягшееся сверх предела лицо солдата и проступила алая влага в углу сжатого рта.

— Значит, знал, как положено отвечать? Знал?!

— Так точно, вашвысоблаародь! — из открывшегося рта алое сбежало на подбородок, капнуло на шинель.

— А ежели знал, — не унимался подпоручик, — то па-ачему не ответил как положено? А? Значит, не желал, растуды и разэтак!..

Весь взвод теперь был на ногах. Ничего, впрочем, непривычного не происходило, солдаты знали, как себя вести. Они угрюмо молчали. Иные поглядывали на нового взводного, будто ждали чего-то.

А Черкасский вдруг ощутил то, что случалось с ним еще в детстве. Не часто, но бывало. Когда накатывала из неведомых глубин души неуемная ярость, накатывала неудержимо, до слепоты в глазах. В семье говорили, будто прадед его бывал таким же…

И еще одно движение кулака Лютича, но быструю и сильную руку успела перехватить не менее быстрая и не менее сильная рука. Ярость глаз одного была встречена неизмеримо большого яростью глаз другого.

Некоторое время офицеры оставались напряженно недвижимы в единоборстве. Наконец Черкасский отпустил Лютича и, задыхаясь, процедил:

— Извольте бить тевтонца, подпоручик! А не своих!

— Чтэ-э? — Лютич тоже тяжело дышал. — Чтэ тэкое?! На старшего по званию?! При нижних чинах?! Да за тэкое…

— Пускай меня расстреляют, подпоручик, но… Даю вам слово офицера, я успею избавить от вас российскую армию!

— Да я… да я вас!.. — Лютич схватился за кобуру. Черкасский — тоже.

— Прекратите, господа! — между ними решительно втиснулся поспешивший на шум немолодой ротный. — При солдатах… Перед делом… Полноте, господа, опомнитесь! Я приказываю!

— Слушаюсь! — Черкасский перевел дыхание, первым снял руку с кобуры и, нарушая субординацию, не удержался, добавил: — А вы, подпоручик, запомните! Хоть вы и старше по званию… Еще раз подобное — и я пристрелю вас. Всенепременно!

Лютич снова вскинулся было, но что-то смутило его в серых с черной каймой глазах дерзкого прапорщика. Он заставил себя сдержаться и, обращаясь к ротному, заметил:

— Вот она, дисциплинка в нынешней русской армии… Впрочем, по-моему, он просто психический. А может, из этих, из…

— Пойдите к первому взводу, подпоручик, — сухо отозвался ротный. — Побудьте с ними.

Тот козырнул, повернулся по уставу и ушел прочь на своих гнутых бульдожьих ногах.

Ротный укоризненно глянул на Черкасского усталыми глазами, сказал негромко:

— Разве можно так, прапорщик?

— Простите.

— Я-то прощу… Но… Но ведь мы с вами не только военные, мы же воспитанные, интеллигентные люди.

— Так, если воспитанные, если интеллигентные, прикажите лапки кверху перед всяким дерьмом?

— Угостите-ка лучше папироской, — ротный вздохнул. — Благодарствую… А с Лютичем, право, не связывайтесь. Вы-то у нас новичок, а мы в полку ему цену знаем.

— Он, что же, из влиятельной фамилии?

— Где там! Из грязи в князи… Такие Скуратовы порой заносчивее самих Рюриковичей. И опаснее. Тут, скажу я вам, особая психология… Ага! Вон и сигнальная ракета! Опять без артподготовки, без огневого вала. Стволов достаточно, а снарядов не подвезли. О выбритой земле и не мечтай! Нет, не мечтай… Ну, храни вас бог, прапорщик!

Да, это было его первое ратное дело. Поначалу все шло привычно, как на ученьях. Одно лишь оказалось в новинку: то и дело мимо ушей стремительно проскакивали невидимые пчелки. И то здесь, то там солдаты залегали без команды и не поднимались. И чем ближе к затуманенному кустарнику, в котором предполагался противник, тем чаще не вставали солдаты, тем чаще проскакивали мимо стремительные пчелки.

Все труднее заставлять себя двигаться, не позволять себе броситься ничком на землю, чтобы вжаться в нее и — будь что будет! Нельзя! Если ляжет, не увидит своего взвода, не заметит, как все чаще оборачиваются к нему встревоженные лица, будто ждут от него чего-то, да не просто ждут — почти требуют.

Команды ждут. Команды требуют. А какой команды? Что именно должен он скомандовать?

Ну, шевели же мозгами, прапорщик! Ведь тебе людей доверили, целый взвод. Чему учили тебя? Мало ли чему учили… Открывать огонь? По какой цели? Противник-то укрыт! Продолжать атаку? Но ежели и дальше так, до тех кустов заклятых взводу не добраться, ни один солдат не встанет. А что же сосед слева и сосед справа?..

— Взво-од! — заорал он, стараясь погромче, а получилось тонко, визгливо. — Ла-ажись! Применяйся к местности!

Взвод будто едва дождался этих слов — залег тотчас же, дружно.

Надо бы теперь и взводному залечь, к земле тянет неудержимо. Но нельзя, стыдно. Что солдаты подумают?

И в тот же момент дюжие руки сваливают прапорщика наземь. Рядом — лихие усы Фомичева, а над усами — неожиданно добрые, почти нежные глаза солдатские.

— Уж не взыщите, ваше благородие! Скосят ведь…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Дело первое: «ЗАПОМНИ ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ, ГРИГОРИЙ!»

Дело первое: «ЗАПОМНИ ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ, ГРИГОРИЙ!» Матрена Волгина глянула на ходики, тикавшие на стене, ужаснулась:— Батюшки, почти девять!Вскочила с постели, быстро оделась, заторопилась в магазин.Соседскую усадьбу Никитиных пробежала не глядя. И только когда

Первое мая

Первое мая Приближалось Первое мая, и весь санаторий чистился, мылся, готовился к празднику. Люди гадали, что будет на праздничный обед. Ходили слухи, что заказано мороженое. О. М. рвался удрать, а я его успокаивала, не идти же пешком на станцию. Потерпишь – каких-нибудь два

Закон рычага: правило первое, вернее, второе, потому что первое – опоздание

Закон рычага: правило первое, вернее, второе, потому что первое – опоздание Нельзя зажимать важную персону в углу и грузить ее там с дикой скоростью своими проблемами, даже если эти проблемы вовсе не ваши, а страны, и для ее блага их надо решить немедленно, желательно тут

ГЛАВА 8 1924-1925 Гнев Виденера – В Нью-Йорк на суд – Грубость выражений в зале заседаний – Дело в шляпе – Поездка на Корсику – Покупаем два дома в Кальви – Приветливость корсиканцев – Дело в суде проиграно – Большевики нашли наш московский тайник – Новые предприятия: ресторан «Мезонет» и проч. – От

ГЛАВА 8 1924-1925 Гнев Виденера – В Нью-Йорк на суд – Грубость выражений в зале заседаний – Дело в шляпе – Поездка на Корсику – Покупаем два дома в Кальви – Приветливость корсиканцев – Дело в суде проиграно – Большевики нашли наш московский тайник – Новые предприятия:

Первое мая

Первое мая Приближалось Первое мая, и весь санаторий чистился, мылся, готовился к празднику. Люди гадали, что будет на праздничный обед. Ходили слухи, что заказано мороженое. О. М. рвался удрать, а я его успокаивала, не идти же пешком на станцию. Потерпишь — каких-нибудь два

ГЛАВА 5 Киевская конференция. Дело Пименова и Вайля. Появляется Люся. Комитет прав человека. «Самолетное дело»

ГЛАВА 5 Киевская конференция. Дело Пименова и Вайля. Появляется Люся. Комитет прав человека. «Самолетное дело» В июле я провел месяц в больнице, где мне сделали операцию грыжи. Поправившись, я решил поехать в Киев на традиционную, так называемую Рочестерскую, международную

ГЛАВА 26 1979 год. Третья поездка Люси. Дело Затикяна, Багдасаряна и Степаняна. Мои обращения к Брежневу. Две поездки в Ташкент. Новое дело Мустафы Джемилева. Адвентисты. Владимир Шелков. Письмо крымских татар Жискар д’Эстену и мое новое обращение к Брежневу. Збигнев Ромашевский. Вера Федоровна Ливч

ГЛАВА 26 1979 год. Третья поездка Люси. Дело Затикяна, Багдасаряна и Степаняна. Мои обращения к Брежневу. Две поездки в Ташкент. Новое дело Мустафы Джемилева. Адвентисты. Владимир Шелков. Письмо крымских татар Жискар д’Эстену и мое новое обращение к Брежневу. Збигнев

III Первое судебное дело

III Первое судебное дело В Бомбее я начал изучать индийское право и в то же время продолжал свои опыты по диететике. К этому занятию присоединился Вирчанд Ганди, мой приятель. Брат со своей стороны делал все возможное, чтобы обеспечить мне адвокатскую практику.Изучение

ПОКАЗАНИЯ ПРАПОРЩИКА ЕРМОЛЕНКО

ПОКАЗАНИЯ ПРАПОРЩИКА ЕРМОЛЕНКО Третий день беспорядков в Петрограде принес с собой очень серьезные перемены. В четыре часа утра 5 июля по приказу генерала Половцева отряд "увечных воинов" под началом поручика Стуканцева захватил редакцию "Правды", разоружив охранявших

Глава 32. «ДЕЛО ЕАК», «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» И ИНТРИГИ В ОРГАНАХ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

Глава 32. «ДЕЛО ЕАК», «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» И ИНТРИГИ В ОРГАНАХ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ Если Вознесенский, Кузнецов и другие были обвинены (правда, косвенно и непублично) в «русском национализме», то почти одновременно были выдвинуты обвинения против ряда лиц в «еврейском национализме»

Юрий Чернышов ДЕЛО ЩЕРБИНСКОГО СТРАННЫМ ОБРАЗОМ ЗАСЛОНИЛО СОБОЙ ДЕЛО ЕВДОКИМОВА

Юрий Чернышов ДЕЛО ЩЕРБИНСКОГО СТРАННЫМ ОБРАЗОМ ЗАСЛОНИЛО СОБОЙ ДЕЛО ЕВДОКИМОВА 23 марта 2006 года коллегия Алтайского краевого суда вынесла решение прекратить дело о гибели Михаила Евдокимова и освободить из-под стражи Олега Щербинского, который до этого был приговорен

Юрий Чернышов Дело Щербинского странным образом заслонило собой дело Евдокимова

Юрий Чернышов Дело Щербинского странным образом заслонило собой дело Евдокимова 23 марта 2006 года коллегия Алтайского краевого суда вынесла решение прекратить дело о гибели Михаила Евдокимова и освободить из-под стражи Олега Щербинского, который до этого был приговорен

Первое мая

Первое мая По всем Гималайским раскатам, через все Памиры и пустыни гремит первомайское радио. Разве не прекрасны призывы к трудящимся? Разве не заложены основы передовой Культуры в ясных словах о сотрудничестве? Звучит строительство.Народы союза видят, что будет велико

Глава 21. Марш черкасского полка

Глава 21. Марш черкасского полка 08.06.72.По вопросам изделия «450» с КМЗ приехали: – Гудзенко Григорий Михайлович. – Головатый Николай Харитонович. – Шеко Лев Анатольевич. – Кривицкий Леонид Евгеньевич. – Коконцев Анатолий Иванович. – Потемкина Людмила Яковлевна.

Все первое

Все первое В электролинией школе я представился начальнику эшелона Николаю Ефремовичу Басистому. Оказалось, что он начальник штаба 1-й Морской бригады Морских сил Дальнего Востока, а я назначен флагманским штурманом этой же бригады.В эшелоне же на меня возлагалось