ХОРОШИЕ ЛЮДИ

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

Измученные, изуродованные возвращались в Арзамас те, кто не был убит на полях Галиции, в Карпатах, под Трапезундом и Ригой. Приезжали кто на побывку, а кто и навсегда с пустым рукавом, заправленным под ремень, или с парой деревянных костылей.

Это были солдаты, которых провожал Аркадий в тот памятный августовский вечер 1914 года.

В Арзамасе было тоже не легко. Цены на продукты возросли в восемь раз, а жалованье оставалось таким же, что и в начале войны.

Владелец войлочной фабрики Жевакин поставлял кошму военному ведомству. Пользуясь этим, он за годы войны совершенно не повышал жалованья рабочим, а тех, кто недоволен, отправлял на фронт.

Век у кошмовалов короткий. Работают они рядом с раскаленными печами, прогревающими войлок, и в такой пыли, что в двух шагах нельзя разглядеть человека.

Лет десять-пятнадцать такой жизни — и кошмовал начинает харкать кровью, а потом его, больного, безжалостно выгоняют с фабрики.

Аркадий не раз слышал, как сосед их, Митькин отец, напившись по воскресеньям, унылым голосом орал под гармонику:

С утра до темной ноченьки

Стоит за верстаком.

В руках граненка острая,

Тяжелая кошма.

Заунывная песня неслась над Новоплотинной:

…Он возит пуще лошади,

Копит купцу казну,

Придет зима суровая,

Расчет дадут ему…

Жалобно пиликала гармоника, и слышно было, как уже где-то на Сальниковой сосед выкрикивает:

…Придет, в постельку грохнется,

Заплачет, как дитя,

Все детушки голодные,

Чахоточна жена.

Тоскливо и страшно становилось на душе от этой пьяной, унылой песни.

Митькин отец работал у Бебешина, на кожевенном заводе. Здесь было не лучше, чем на фабрике Жевакина. Рабочие жили впроголодь, хозяева над ними издевались как могли. Бывало, бросит Бебешин в чан с дегтем монету и заставит ее искать…

В Арзамасе становилось все беспокойнее, казалось, вот-вот что-то произойдет, большое, важное. Об этом не раз говорили в доме Голиковых, в училище, на улицах города и на базаре. Все чего-то ждали…

Рано утром в дверь дома Голиковых кто-то робко постучал. Стук этот был таким тихим, что Аркадий, увлеченно строгавший доску для скворечника, сначала ничего не услышал.

Стук в дверь повторился. Теперь уже стучали настойчиво и требовательно.

Аркадий отложил доску.

— Аркаш, открой, это я, — послышался из-за двери Митькин голос.

— Ты что, потише не можешь? Грохаешь, словно на пожар…

Митька был чем-то ужасно возбужден, его физиономия загадочно сияла.

— Ой, Аркаш, новость-то какая!

Аркадий насторожился.

— Помнишь, ты книгу про революцию читал. Так вот.

— Ну, что «вот»?

— Так вот батька сейчас с фабрики пришел и говорит, что в Питере революция, царя, говорит, свергли…

— Как это так свергли?

— А я и сам не знаю как, только батя говорит, что Николашке дали по шапке. В общем, говорит, революция!

Если бы Митька сообщил, что реальное училище провалилось под землю, Аркадий и то бы больше поверил, чем этой неслыханной новости.

— Ну и врать же ты, Митька!

— Вот с места мне не сойти. Вот разрази меня гром, если вру! — и Митька трижды яростно перекрестился. — А ты сам на улицу выйди! Флаги красные вешают, а царские жгут, гербы скидывают. Ужас что творится! Прямо ужас!

Последний довод окончательно убедил Аркадия.

Набросив шинель, Аркадий вместе с Митькой выбежал на улицу.

Митька был прав: в центре города, на Базарной площади, творилось бог знает что — все бурлило кругом, все шумело.

Прямо посреди улицы — колонна кошмовалов с красным флагом, с красными бантами на груди — и вся улица, кажется, расцвела красными цветами. А над головами гремит песня, незнакомая грозная песня:

Отречемся от старого мира,

Отряхнем его прах с наших ног…

Два ремесленника залезли на крышу уездной управы и поленьями отбивают царский герб.

— Так его, так! — ревела толпа. — Долой Романовых!

Кто-то дернул Аркадия за рукав. Обернулся — перед ним сияющий Саша. Саша Плеско из четвертого класса.

— Айда, Аркаш, на базар, там городовых бьют. Вот здорово!

Какие-то бабы дубасили городового, сбили с него шапку, а тот, закрывая лицо руками, только охал и жалобно кричал под общий хохот: «Господи, господи…»

— Давай сюда второго, — кричали из толпы. — Хватит, поцарствовали, ироды!

Тихий купеческо-монастырский городок зашумел, заволновался. На улицах и площадях то и дело вспыхивали митинги. На Базарной площади на телегу вкатили пустую бочку, и на нее один за другим поднимались ораторы.

— Беден язык человеческий! — утирая слезы, кричал один из ораторов в богатой шубе. — И я не знаю, как назвать великое совершившееся. Может быть, чудо? Я не знаю! Я знаю лишь, что в моей груди кипят радостные слезы…

Другой оратор вопил, размахивая руками:

— Граждане! Великое чудо свершилось на Руси. Христос воскресе!

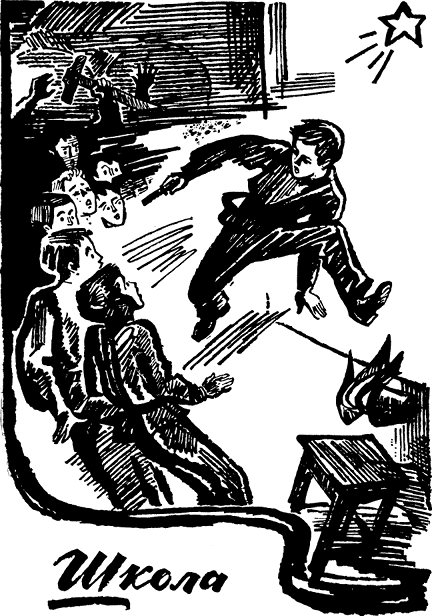

Реальное в те дни напоминало муравьиную кучу, в которую бросили головешку. Что только не творилось в училище! Во всех классах громко кричали, отчаянно свистели. Со стен срывали царские портреты.

— Свобода! — кричали старшеклассники.

— Да здравствует свобода! — вопили однокашники Аркадия, и он вместе со всеми топал ногами, свистел, орал и выкрикивал это новое слово — «свобода».

Учителя пробовали угомонить своих воспитанников.

— Господа! Господа! — чуть не плача, повторял инспектор. Образумьтесь! Неужели вам не стыдно?

Голос инспектора тонул в общем гуле, но тот все старался перекричать своих воспитанников:

— Будьте же благоразумны! Я же говорил вам: надо быть угольком и распространять вокруг себя свет. Не за свое дело взялись, господа!

— К черту угольки! — вопили осмелевшие старшеклассники. — К черту свет! Да здравствует революция!

Занятия в училище были сорваны.

Из всего, что происходило в то время, ученики поняли одно: царя свергли, начинается революция, но что в этом хорошего и что происходит вокруг, реалисты толком не знали.

…Отшумели бурные февральские дни, поутихли восторженные голоса ораторов, кричавших о свободе. И все оказалось по-прежнему. Хотя царя и свергли, война продолжалась. В самом деле, власть как будто новая, а порядки оставались старыми: земля, лес, луга, говорят, переданы земскому управлению, а крестьяне опять ни при чем…

Арзамас стал каким-то строгим, суровым. Кошмовальная фабрика купца Жевакина не работала. В запустении стояли кожевенные заводы. По улицам, сгорбившись, двигались монахи и попы. Изредка проходили рабочие с озабоченными лицами.

В город все чаще приезжали из Нижнего новые ораторы, произносили речи о конституции, каком-то Учредительном собрании, о продолжении войны «до победного конца».

В реальном каждый день какие-нибудь новости. Старшеклассники, например, заявили, что они не желают больше заниматься у преподавателя французского языка, и все, как один, не явились на уроки.

В другое время за эту вольность влетело бы по первое число, но на этот раз директор училища только выразил «сожаление», что обстоятельства принудили учеников действовать явочным порядком, и заявил: «Повторение подобных явлений будет впредь невозможным, ибо верю, что нарождается новый и лучший строй школьной жизни».

И еще одна новость: педагогический совет училища одобрил создание ученических организаций и судов. Члены школьного комитета теперь имели право участвовать в обсуждении поведения и оценок учеников. Старые преподаватели реального сокрушенно качали головами: «Школа вышла на улицу. Улица вторглась в школу». Но что поделаешь — революция!

В Арзамасе создалась «Организация учащихся среднеучебных заведений». В реальном училище Аркадия избрали председателем классного комитета.

У «Организации учащихся среднеучебных заведений» вскоре появился печатный орган — газета «За свободу». Ответственным редактором ее стал Николай Николаевич Соколов, любимый учитель Аркадия.

В первом же номере, вышедшем 17 октября, новая газета обратилась к учащимся с призывом:

«Товарищи! Полно спать! Пора проснуться, оглянуться кругом и посмотреть, что делается около нас…»

Эту статью Аркадий прочитал перед классом.

С каким вниманием слушали его одноклассники, как загорались их глаза, когда он декламировал стихи о тех, кто боролся за свободу и погиб во имя счастья народа в грозный 1905 год:

Родина все брызги вашей крови

В свой шлем воинственный, рыдая, собрала,

Горстями полными по ниве разбросала,

И капля каждая героя родила.

Газета «За свободу», призывала к борьбе за новую школу, которая должна стать подлинным храмом науки.

Эта газета не была большевистской, хотя в составе редакционной комиссии находились люди, близко стоявшие к большевикам, сочувствующие им. В газете часто появлялись такие статьи и лозунги, которые не могли не тревожить врагов революции.

Тот, кто честен, силен духом,

В ком горит огонь святой,

За свободу для народа

Выходи на смертный бой!

Лучше смерть, чем царство рабства,

Лучше мертвым в битве лечь.

Все на бой за угнетенных!

Честь — наш панцирь, слово — меч.

В эти дни Аркадий почти все время пропадал у Соколова, жил у него по целым неделям, лишь изредка забегая домой. Он выучил наизусть большинство революционных стихотворений, которые печатал в своей газете Николай Николаевич. Он и сам пробовал писать их, но они не всегда получались.

В реальное нагрянули представители различных партий: эсеры, меньшевики, кадеты.

«Странное дело, — рассуждал Аркадий, — все говорят как будто об одном, но все по-разному».

И почему, в самом деле, так получается? Вчера на митинге выступал человек, эсером называется, и кричит: «Кто за землю и волю — сюда». Потом сказали, большевик выступит, а тот говорит: «Кто за мир и хлеб — сюда!» Вот тут попробуй и разберись!

Люди в котелках, цилиндрах и дорогих шапках визжат: «Да здравствует свободная Россия и война до полной победы!» А солдаты из госпиталя орут в ответ: «Хватит вошь кормить в окопах, нам Дарданеллы не нужны».

Кого слушать, кому верить?

Конечно, все бы объяснил классный наставник Николай Николаевич, но он какой-то хмурый ходит, озабоченный.

Спросил у него вчера:

— А ведь вправду, Керенский хороший человек, он за свободу, за народ идет, об этом все говорят?

А Николай Николаевич только прищурил глаз:

— Керенский? Не знаю?с, Аркадий. Не видел, а потому ничего сказать не могу.

— А кто тогда, по-вашему, лучше — Керенский или Николай Второй?

— Не видел я, Аркадий, Керенского и Николая не видел, и кто из них лучше — не знаю!

Вот те и на! А кто же тогда знает?

Николай Николаевич, заметив его недоумение и растерянность, хитро подмигнул:

— А ты вот сходи деповских рабочих послушай. Они так говорят о Керенском и Николае: «Хрен редьки не слаще». И тянутся к большевикам.

Вот и опять это непонятное таинственное слово «большевик».

— А что это за люди такие — большевики? И как бы их увидеть. Ну хоть одним глазом.

Николай Николаевич улыбнулся:

— Почему же только одним? Приходи посмотри. Дом Волкова знаешь?

— На Сальниковой? Рядом с Духовным?

— Он самый. Там у большевиков клуб. Приходи!

— А с Митькой можно?

— Можно и с Митькой.

Про своего приятеля Аркадий спросил не случайно. Дело в том, что Митька окончательно разуверился в революции. Какая это, говорит, революция, если все по-старому. Только и радости, что закон божий отменили, да и то не совсем: кто хочет — ходи, а кто не хочет — бумагу неси от родителей, что они не возражают. А у Митьки очень даже возражают. Какой же прок Митьке от этой революции: ботинок новых никто не дал, а батька, как напьется, по-прежнему лупит его почем зря. Как и до революции.

Да, откровенно говоря, и ему, Аркадию, тоже не очень революция нравилась. Правда, закон божий можно не учить. Да красный бант на груди появился. А так все как было. Правильно Митька сказал.

Но весть о том, что живут в городе настоящие революционеры-большевики обрадовала Аркадия. И с тех пор он стал дни и ночи пропадать в небольшом темно-красном домике с балконом на Сальниковой улице.

Здесь верховодили ссыльные большевички Мария Валерьяновна Гоппиус и Софья Федоровна Шер.

«Так вот они, революционеры, какие бывают! — думал Аркадий. — Ничего-то, кажется, особенного в них нет, просто хорошие и смелые люди. И как я сразу не догадался? Ну и чудеса!»

На Сальниковую улицу в маленький деревянный дом Волкова, что совсем рядом с большим каменным зданием духовного училища, приходили рабочие с кожевенной и кошмовальной фабрик, солдаты из госпиталя, пленные австрийцы, выездновские крестьяне.

Мария Валерьяновна устраивала в клубе диспуты, вела агитацию среди солдат и рабочих, группировала вокруг себя кружок интеллигенции. С ними была и мать Аркадия, она тогда готовилась вступить в партию большевиков.

Наталья Аркадьевна многое передумала в эти дни, она ясно осознала, какая большая ответственность ложилась на нее и всех ее друзей. То новое, что принесла с собой революция, не могло не волновать и Соколова: он понимал, что теперь уже можно открыто воспитывать детей честными, смелыми, мужественными. В мае 1917 года Николай Николаевич вступает в большевистскую партию.

Очень обрадовало Аркадия письмо от отца: на войне солдаты выбрали Петра Исидоровича председателем полкового комитета. Теперь Голиковы оба стали председателями: отец — на фронте, Аркадий — в училище. Аркадий очень скучал по отцу. В своих письмах он писал Петру Исидоровичу обо всем, что его волновало. А в одном написал даже стихами: «…но миг настанет лучезарный — мы будем вместе навсегда».

Большевики стали давать Аркадию разные мелкие поручения: сбегать туда-то, отнести то-то, вызвать того-то. Так Аркадий оказался не то адъютантом, не то рассыльным у арзамасских большевиков.

Он охотно бегал, относил, вызывал, а сам все слушал и слушал, о чем говорят эти всегда озабоченные, интересные люди.

С каждым днем Аркадию становилось все понятнее, кто такие большевики. Он побывал вместе с ними на митингах и в бараках беженцев, в деревнях и у рабочих депо, в Усть-Двинском лазарете, где лежали больные и раненые фронтовики.

Ходили в этот лазарет большевики ежедневно. Администрация старалась не допускать их к выздоравливающим. Тогда они проникали в лазарет через окна. Беседы здесь с солдатами затягивались надолго. Говорили о мире, войне, выносили резолюции (это трудное слово Аркадий уже знал) поддерживать только рабоче-крестьянскую власть, часто повторяли уже не раз слышанную Аркадием фамилию — Ленин.

«Ленин! Наверно, это самый главный большевик, — думал Аркадий. — Не зря же о нем так часто говорят…»

В эти дни в клуб большевиков часто заходили солдаты в грязных измятых шинелях со следами споротых погон. Обросшие, злые, измученные, они брели в родные края и, бывало, застревали в доме Волкова.

Так здесь появился и вихрастый солдат с большими рыжими крапинками на лице. Он оказался очень трудолюбивым человеком. Выполнял любые поручения, и Аркадий только завидовал его расторопности и исполнительности. Солдата звали Иваном Антипычем или просто Будей.

Однажды солдат пришел в клуб очень злой. Лицо его, и без того красное от веснушек, пылало огнем.

— Долго, что ль, канитель тянуть? Будя!

Рыжий солдат считался в общем-то тихим человеком, и таким злым его видели впервые.

Обращаясь к кому-то за окном, солдат неожиданно выругался и погрозил кулаком:

— Тоже мне революция! Кругом, значит, митинги, слова-то какие: «Свобода, свобода!» Флаги красные развесили… Да пропади она пропадом, такая ваша свобода!

В клубе в то время находились Николай Николаевич и Аркадий. Николай Николаевич, услышав ругань, подошел к солдату и взял за рукав.

— Не горячитесь! — показал в сторону Аркадия. — Здесь дети. Что же случилось, объясните, наконец, толком…

Махнув рукой, солдат, чуть не плача, заговорил:

— Обидно, Николай Николаевич! За что же страдали? Вон Жевакин — фабрика у него, а ведь тоже себя революционером считает. Как же, красный бант нацепил. — Глаза у солдата презрительно сузились. — Как же, ре-во-лю-цинер!

Солдат полез в карман и, вытянув оттуда большой, в черную клетку платок, громко высморкался.

— …Революционер, — продолжал он. — А как пошли мы, значит, к рабочим говорить по текущему моменту, собак напустил. Вот вам и свобода слова, вот вам и свобода собраний, граждане «свободной Расеи»…

Рыжий солдат тяжело вздохнул, посопел и снова полез за платком.

А случилось вот что.

Мария Валерьяновна и Софья Федоровна пошли на войлочную фабрику — побеседовать с рабочими. Но когда женщины появились во дворе фабрики, хозяин выпустил на них двух огромных собак.

Сам хозяин стоял на крыльце конторы и злорадно кричал:

— Попробуйте-ка суньтесь еще! Рекс, ату! Возьми их, ату!

Два волкодава истошно лаяли, наступая на женщин.

Что было делать? Оставалось уйти. Когда за Марией Валерьяновной и Софьей Федоровной захлопнулась калитка, хозяин крикнул вдогонку:

— Ну как, обожглись? Попробуйте-ка еще раз!

Выбежавшие на шум конторские служащие, подражая хозяину, орали на разные голоса:

— Ленинцы!

— Германские шпионы!

— Предатели России! Ату их, Рекс, ату!

На улице Мария Валерьяновна и Софья Федоровна встретили рыжего солдата и рассказали о случившемся.

Выслушав сбивчивый рассказ солдата, Николай Николаевич задумался: «Что же делать? Собрание назначено, рабочие ждут агитаторов. Как быть?»

— Николай Николаевич, — попросился Аркадий, — пошлите меня на фабрику…

— Не поможешь ничем, Аркадий…

— Помогу, Николай Николаевич, честное слово, помогу, я уже придумал!

— Может, супротив кобелей заклинания знаешь? — насмешливо спросил рыжий солдат.

— А вот и знаю! — обиделся Аркадий. — Я, Николай Николаевич, к Марии Валерьяновне побегу.

Николай Николаевич нервно теребил свою черную бороду.

— Ладно, беги. Предупреди рабочих. Только будь осторожен!

— Есть быть осторожным!

Аркадий только этого и ждал. Пусть смеется солдат, пусть, а он уже придумал, как сообщить рабочим о случившемся. Аркадий помчался по направлению к Песочной улице на фабрику Мочалова.

— Будя, Аркаш, будя, — услышал он голос солдата, с трудом поспевавшего за Аркадием.

Аркадий остановился.

— Будя, Аркаш, не серчай. Я тоже до Марии Валерьяновны.

Около фабрики Аркадий встретил Марию Валерьяновну. Он объяснил, как и почему появился здесь, и рассказал, что собирается делать, и попросил ждать его на углу Песочной улицы.

— Подожди, так будет верней, — остановила Мария Валерьяновна. Она достала из сумочки старый конверт с маркой и адресом, написанным химическим карандашом, что-то черкнула на клочке бумаги. — Передашь это Петрову.

Собаки уже были водворены в сарай и посажены на цепь. Хозяин фабрики стоял около склада и бранился со сторожем.

Аркадий думал, что его не заметят, и хотел проскользнуть через узкий коридорчик проходной, но Мочалов заметил:

— Стой! Куда, реалист, путь держишь?

— К дяде. К Петрову… Ивану Фомичу, — письмо вот пришло от папки с фронта. Просил дяде передать привет и все такое…

Мочалов оглядел Аркадия с ног до головы.

— Ивану Фомичу, говоришь? Значит, к Петрову? Так, так… — размышлял хозяин. — Ну ладно, беги, реалист. Только чтобы сей минут! Нечего тут зря шляться и глазеть. На оборону все таки работаем. Понятно?

— Я все понимаю, дяденька, — стараясь показаться робким школяром, ответил Аркадий.

— То-то, реалист. А ну, тикай! Одна нога здесь, другая там. И чтоб у меня сей минут!

В цехе сильно пахло горелой шерстью, и от непривычки першило в горле. Аркадий откашлялся, а потом спросил, где ему найти рабочего по фамилии Петров. Бородатый старик указал на худого, с озабоченным лицом человека.

Петров вытер узловатые руки о кошму и, оглянувшись по сторонам, развернул записку.

— Вот что, малыш, передай, чтобы через час приходили к воротам. А ты, Митрич, — окликнул Петров бородатого старика, — ты зови Ферапонта, дело есть.

Аркадий пулей вылетел во двор: лицо его сияло. Уж теперь-то рыжему солдату говорить не о чем, зря он смеялся.

— Ну что, обрадовал дядю, реалист? — услышал Аркадий голос Мочалова.

— Ей-богу, обрадовал! Честное слово, обрадовал! — отозвался Аркадий. — Спасибо, дяденька!

Как и договорились, на перекрестке Аркадия ждали Мария Валерьяновна и рыжий солдат. Аркадий рассказал, что велел передать Петров, и толкнул рыжего солдата в бок.

— Ну, будя, Аркаш, будя, не сердись…

Но Аркадий вовсе и не сердился. Только пусть солдат знает, что не один он за хорошую жизнь.

Через час Мария Валерьяновна и ее товарищи снова пришли на Песочную улицу. У ворот фабрики их уже ждала большая толпа рабочих.

Двери сарая были приперты колом, и там уныло выли хозяйские псы.

Беседа, которой так не хотел Мочалов, состоялась. Да это уже была не беседа, а большой митинг, на котором рабочие приняли резолюцию: никакой поддержки Временному правительству, долой кровопролитную войну!

Задание партийного комитета было выполнено.

Как гордился этим сам Аркадий! Право же, есть о чем рассказать маме!

Это было суровое, грозное время. С первых же дней возникновения Советов в Арзамасе руководство в них захватили меньшевики и эсеры, власть все еще находилась в руках помещиков и местных фабрикантов.

Большевиков в Арзамасе в ту пору было немного — всего двадцать четыре человека, но они всеми силами несли в народ ленинскую правду.

Борьба большевиков становилась с каждым днем все ожесточенней.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Хорошие песни

Хорошие песни Т. Лазаревой Подарил мне тут знакомый книгу. Какого-то совершенно неизвестного издательства. Смотрю на автора – Леонард Коэн. Проза. «Вот тебе раз, – думаю, – а мы его за певца держим». Прочитал, не отрываясь. Сильнейшая литература! А если бы не приятель –

«Люди хорошие, и глушь очень интересная»

«Люди хорошие, и глушь очень интересная» В этой безрадостной поездке по глухим лесным дорогам был момент, когда Владимир Галактионович колебался: продолжать ли ему покорно следовать свирепым предначертаниям администрации, загнавшей его уже на край света, или попытаться

В.П.Т. Хорошие люди в скверных местах

В.П.Т. Хорошие люди в скверных местах Темным зимним вечером Короленко подвезли к закрытым железным воротам тюремного замка. Поскрипывая, качался над воротами фонарь, печально шлепалась тяжелая капель. На душе было смутно, неизвестность давила.Опять знакомая, до смертной

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

ХОРОШИЕ ЛЮДИ Измученные, изуродованные возвращались в Арзамас те, кто не был убит на полях Галиции, в Карпатах, под Трапезундом и Ригой. Приезжали кто на побывку, а кто и навсегда с пустым рукавом, заправленным под ремень, или с парой деревянных костылей.Это были солдаты,

«Мы психи, а они хорошие»

«Мы психи, а они хорошие» «Основной конкурент», который начал «обкладывать» «Евросеть», появился только весной 2002 года. До этого компании приходилось бороться с «Анарионом», «Техмаркетом» и другими компаниями, которые не успевали меняться, чтобы соответствовать новым

ЕСТЬ ЕЩЕ ХОРОШИЕ ЛЮДИ...

ЕСТЬ ЕЩЕ ХОРОШИЕ ЛЮДИ... На экране – обстановка телестудии. За столом сидят трое «хороших людей»: птичница, работник пуговичной артели и гигиенист. В центре за столом – телекомментатор.Телекомментатор(в микрофон). Дорогие товарищи! Начинаем нашу еженедельную передачу из

Хорошие мужики

Хорошие мужики 24 февраля 1980 года был день выборов в Верховный Совет СССР. Проходил он, как всегда, при переизбытке красного цвета на лозунгах, транспарантах и плакатах с героическими биографиями будущих депутатов, которые никто не читал, и их портретами, которые никто не

Глава 20 «Дорогие мои! Хорошие!»

Глава 20 «Дорогие мои! Хорошие!» В августе 23-го я вернулся, наконец, в Россию, в Москву. Первые месяцы после приезда я летал окрыленный и опьяненный запахом родной земли. Все мне казалось здесь прекрасным и настоящим – дома, деревья, люди…Августа… Я встретил Августу в

НОВОСТИ ХОРОШИЕ И ДУРНЫЕ

НОВОСТИ ХОРОШИЕ И ДУРНЫЕ 18 июля 1843 года Бальзак выехал из Парижа в Дюнкерк. Портной Бюиссон, с 1836 года не получивший от него ни гроша, снабдил его в дорогу гардеробом на 800 франков; ювелир Жаниссе притащил ему на 810 франков драгоценностей, в том числе три обручальных кольца.

Есть ли у нас хорошие кинорежиссеры?

Есть ли у нас хорошие кинорежиссеры? В следующий раз застаю Андрея за письменным столом. Кивнул, мол, садись, а сам что-то вырезает, примеривает, приклеивает. Я вгляделся — вижу, он делает коллаж из групповой фотографии, навешивает на головы вырезанные чалмы, короны,

Просто хорошие друзья

Просто хорошие друзья Итак, могут ли мужчины и женщины быть «просто хорошими друзьями», или мы склонны считать, что Грейс всегда вызывала неоднозначные чувства, когда дело касается ее дружбы с противоположным полом? Ответ прост: это всецело зависит от вас! Как бы то ни

2. Хорошие встречи

2. Хорошие встречи Летом Алексей Иванович часто гулял по бульварам.Его высокая фигура узнавалась издалека, когда он в летней светлой рубашке, светлых же широких брюках выходил из Хрущевского, сворачивал по Кропоткинской на Гоголевский бульвар и шествовал так до

Хорошие новости

Хорошие новости И вдруг все 15 человек появились радостные, как именинники, оказывается, приятные новости стали поступать отовсюду.Дела нашего Южного фронта шли к улучшению, 29 ноября 41 года, освободив Ростов-на-Дону, перешли в контрнаступление и погнали 1-ю

«В хорошие руки»

«В хорошие руки» Женя и его жена Маша жили в Ленинграде, а престарелый отец жены — в Баку. Жизнь человеческая коротка, и в один малоприятный момент отец заболел и уехал к дочери в Ленинград, где через некоторое время скончался. Надо было освободить квартиру в Баку, в