РЕВОЛЮЦИОНЕР У.

РЕВОЛЮЦИОНЕР У.

Худощавый и потому казавшийся высоким, с рыжеватой бородкой в чуть заметной проседи и голубыми недоверчивыми глазами, он походил на чеховского вечного студента, хотя был чуть ли не профессором. Нечто чудаковатое отличало и его журавлиную походку, и нервно втолковывающие лекторские интонации речей, произносимых дребезжаще — певучим приятным баритоном.

Мне он был интересен тем, что знал и любил Даниила Андреева. У. с ним познакомился в Институте имени Сербского, где проходил психиатрическую экспертизу. Туда попал после ареста, по его словам, «за антисоветскую деятельность». Было ему тогда чуть больше восемнадцати. В своих воспоминаниях У. часто смущенно умалчивает о месте своего знакомства с Даниилом Андреевым, стараясь ничего не сообщать о подробностях пребывания в печально известном заведении. Попавший туда же из Лефортова художник Родион Гудзенко вспоминал, что это было «как на воле», окна без решеток и «надзиратели — люди, хоть и погоны под халатами».

Кто там сидел еще студеной зимой начала 57–го года?

Виталий Лазарянц, моложе У., десятиклассник, вышедший в своем Ярославле на демонстрацию с плакатом «Руки прочь от Венгрии». Андреев называл его петушком, который не вовремя прокукарекал.

Двадцатилетний бывший студент Валерий Слушкин.

Юрий Пантелеев, выпускник военного училища, обвиненный в антисоветской агитации.

Пожилой уже человек, художник Шатов, написавший в ЦК КПСС письмо, в котором просил дать народу «хотя бы» свободу творчества и призывал к человечности, — разве не сумасшедший?

Виктор Рафальский, по словам У., украинский националист, о котором у самого Андреева упоминаний нет.

Это те, о которых нам известно, кто с Даниилом Андреевым в больнично — тюремной палате общался, кто ему был так или иначе интересен. И это те, для кого встреча с поэтом оказалась событием. Многозначащим событием она стала для У., называющего Даниила Андреева «величайшим поэтом России». Об этом он говорил ему при жизни.

Я, к сожалению, встречался с У. редко, накоротке. Он все время спешил, сетуя, что приходится слишком много читать лекций, чтобы свести концы с концами. Но вот в 95–м, в конце октября, холодного, нахмуренного, мы вместе поехали на Андреевские чтения в Брянск и Трубчевск. Его выступления там, его рассказы были куда интереснее куцых воспоминаний, им опубликованных.

— Я востоковед, научный сотрудник Академии наук, — представлялся У. пестрой, немногочисленной публике чтений, щурясь и наклонив высоколобую лысоватую голову. — Мне выпало счастье на моем веку познакомиться с Даниилом Леонидовичем Андреевым.

Как он выглядел? В музее, — У. имел в виду Брянский литературный музей, — есть бюст Андреева, так вот, человек с такой головой ничего бы не написал. Ваятель, очевидно, стихов Андреева не читал.

Даниил Леонидович был высоким, сантиметров на десять выше меня. Но высоким не казался, поскольку сильно горбился… Он пропагандировал хождение босиком, и сила его духовная была такой неотразимой, что вся камера, и я в том числе, однажды разулись и вышли на прогулку босиком. Тюремщиками, их косными тюремными мозгами это было расценено как демонстрация, как вызов… Тем более что грязные ноги оставляли следы.

(Еще раз замечу, — и камера, и тюремщики здесь «литературный прием», так как речь идет об институте Сербского, и, при всей мрачной репутации этого заведения, оно все?таки не Владимирская тюрьма, где Андреев просидел восемь с лишним лет. У. увлекался. Ну а, кроме того, жанр «революционного» жития требовал ожидаемой декорации. Психушки, диссиденты — слова последующей эпохи.)

А поскольку Андреев ходил босиком даже в сорокаградусный мороз, отсюда и артрит, и артроз. Хотя он и говорил, что в него вливаются силы матери — земли Геи, через неделю заболел жестокой ангиной, а это отразилось на позвоночнике… Из?за болезни позвоночника ему было даже трудно держать спину, и он сидел обычно, прислонившись к стене, обеими руками подпирая голову.

В тюрьме его одежда состояла из серых штанов и зеленого халата. Когда он из тюрьмы вышел, у него совершенно никакой одежды своей не было, ему нашли какую?то кацавейку или разлетайку, не доходившую до колен…

Голос у Андреева был глухой, хрипловатый, как у Файнгара. Может быть, знаете Файнгара, — был такой редактор в издательстве «Прогресс»? — спрашивал У. недоуменно и благоговейно молчавших трубчевских жителей, среди которых знакомых Файнгара искать не приходилось. — Я с Андреевым беседовал десятки раз. В московской пересыльной тюрьме (речь о том же институте!), когда он бодрствовал по ночам, он обычно со мной разговаривал — наши койки стояли рядом. Он по ночам не спал, привык уже во Владимирском централе не спать, работать…

В заключении многие занимались творчеством. Но это Горький мог «Дети солнца» сочинить в Петропавловской крепости и прославиться, а в советских тюрьмах писать ни в коем случае нельзя было. Я думаю, и в нынешних ничего не напишешь.

Учтите, — приостанавливал рассказ У., предупреждающе поднимая лекторскую руку, — если я поношу советскую власть, МГВ, КГБ и коммунистов, как бывший политзаключенный и революционер, то я прямо вам скажу, что теперь буду голосовать за коммунистов, потому что такого безобразия, в которое ввергли родину нынешние властители, еще не было. Потому что разрыв нашей родины на мелкие клочья произошел по указанию ЦРУ.

Слушатели ошарашенно молчали, встречаться с людьми, называющими себя революционерами, им не приходилось, а У. продолжал:

— То, что советская власть в той форме, в которой она существовала, рухнет, было для нас аксиомой. Она была бесчеловечной и просто алогичной.

С нами в тюрьме (ну, конечно, в институте Сербского!) сидел некий Рафальский, который просидел в тюрьмах двадцать девять лет. Он выдавал себя за украинского социалиста, а на самом деле оказался, — голос У. был строг, — украинским национал — фашистом, ияс ним прекратил всякие отношения! Но мы были друзьями.

Там сидела преимущественно молодежь, и я проводил время с нею, с Андреевым мне было скучно, с ним оставался один Слушкин, который почитал его как отца и восхищался им, и млел.

После крушения коммунизма, в 1964 году — такой мы назначили срок, — Рафальский нас при глашал на Украину, занять правительственные посты. Как же, мы жизнь свою отдавали на борьбу, кому же еще быть в правительстве? Но вот прошел 64–й год, прошел коммунистический режим, и получилось так, что жизнь свою мы отдали за свободу Родины, а взамен ничего не получили. А тогда казалось, кто же в правительстве будет, как не мы?

Там сидело тогда много украинских националистов, но мы их считали социалистами. Тем более, что в присутствии Андреева никаких националистических разговоров не велось, это считалось дурным тоном, стеснялись.

С Даниилом Леонидовичем Андреевым я познакомился — я запомнил день, потому что Андреев — самая яркая фигура в моей биографии, — 30 января 57–го года. Это был солнечный морозный день. Таких морозов сейчас в Москве не бывает. Он представился, встав с койки в камере: «Андреев, поэт». Лицо у него было желтое, как яичный желток, волосы серебристой стали, нос длинный. И лицо породистое, арабско — индийское, продолговатое.

Он стал меня просвещать. Рассказал историю старца Федора Кузьмича, известную мне по повести Толстого. А через несколько дней собрал наших сокамерников с тем, чтобы прочитать свои стихи. Потому что отношение к званию «поэт», и не только у меня, вызывало предубеждение. Каждый может назвать себя поэтом.

Один из заключенных, с не совсем пристойной фамилией… Он возмущался, что все товары у нас «гонят» в страны народной демократии, а нам ничего не остается, и его за это посадили. Так он прихлопывал в ладоши, пристукивал ногами, как чечеточник, и всем заявлял: «Я — артист!»

Так вот, Андреев пригласил меня, художника Родиона Гудзенко, Виктора Рафалъского, Валерия Слушкина, естественно, и сказал: «Я приглашаю вас на чашечку стихов». Человек пять он пригласил. Первым прочел стихотворение «Гипер — пэон». Затем «Симфонию городского дня». Он ее по памяти записал и передал мне, и уже через несколько дней я ее знал наизусть…

В словаре Андреева, и в стихах, и в «Розе Мира» много слов, которые он вводит в философский, теософский словарь впервые, например: Энроф, Уицраор. Я его спрашивал: «Откуда вы знаете эти слова?» Он отвечал: «Они были мне сообщены в состоянии транса из потусторонних миров…» Публика не совсем корректная смеялась — это самовнушение, признак болезни.

Со временем я стал семитологом, арабистом, гебраистом. Андреев же никогда ни одной гебраистской книги в руках не держал, он слово уицраор как бы сочинил, но слово это из древнего пласта семитической лексики, и очень легко это проверить. Н — гу — «он», ица — «борется» на арабском и древнееврейском, ор — «свет» на арабском, на турецком, на всех восточных языках. Он этого не знал, я, уже выучившись, через много лет после его смерти до этого дошел. Или Шаданакар. Ша — «то, что», кар — «земной шар», дака — «близко».

После тюрьмы — это середина 58–го года — я позвал его к своим родителям. Маленькая комната, коммунальная квартира. Даниил Леонидович, человек очень стеснительный, прежде чем войти, тщательно причесал остатки волос. Мой отец, член партии, участвовал в Гражданской войне, отражал наступление Деникина, и вот Андреев хотел попросить моего отца заступиться за Шульгина. «Владимир Григорьевич, сходите в Центральный Комитет, попросите за Шульгина».

(Тут нужно пояснить, что Андреев во Владимирской тюрьме два года просидел с Василием Витальевичем Шульгиным в одной камере.)

Сами посудите, просьба нелепая, мой отец рядовой член партии, без знакомств, связей…

Я обращаюсь к молодежи, — стал завершать выступление У., в котором воспоминания перемежались призывами, — к девушкам, девушки — наша надежда, сердце нашей Родины! Запомните, Даниил Андреев — завершение цикла нашей истории, начавшегося одой «Бог» Державина. О нем говорил Достоевский в своей речи на открытии памятника Пушкину! Пушкин раскрывал тайны. В чем открытие Андреева? В открытии потусторонних миров, соседних с нашим, в том, что нам надо искать, используя его формулу, смысл истории и выход из тупиков, в одном из которых мы находимся.

Потом У. стали задавать вопросы. Отвечал он то подробно, то отрывисто, все время уходя в сторону, говоря о своем. Слушали У. раскрыв рот — он единственный здесь знал Даниила Андреева!

— Даниил Андреев литератор, теософ…

(Необходимо возразить. Хотя не только У. считал Андреева теософом, но сам поэт к теософии относился отрицательно и никогда теософом себя не называл!)

…Но он был и политическим деятелем. Этот факт все почему?то стремятся замалчивать. Его приговорили к смертной казни, которая в то время была отменена. Прокурор объявил приговор: «К высшей мере социальной защиты», — и все впились в лицо Андреева, пауза, потом — «заменяется на двадцать пять лет». Приговорили его именно за политическую деятельность, о чем в советское время нельзя было говорить. Существовала подпольная организация, еще до войны, и во время войны. План был утопический. Когда гитлеровские орды подойдут к столице, следует перехватить инициативу. Глава этого движения сбежал к немцам, а его жену чекисты схватили, и к 47–му году вся история выплыла. Она рассказала, что Андреев должен был составить воззвание: надо отбросить коммунистов, а самим возглавить сопротивление немцам. Он не любил об этом говорить. В то время Алла Александровна хлопотала об его освобождении… Даниил Леонидович лютой ненавистью ненавидел «отца всех народов». Поэтому, как политический деятель, он представлял реальную угрозу для коммунистов, и посадили его совершенно справедливо.

(И тут нужно возразить. Версия о «политической деятельности» Андреева даже у лубянских следователей строилась главным образом на изображенных в романе «Странники ночи» событиях, а не на реальных показаниях. А в романе, к несчастью, была изображена такая, выдуманная автором подпольная организация.)

Но все его попытки строились на песке. Он со мной делился: как хорошо было бы, если бы он писал советские вирши и вошел бы в число знатных людей — так называли тогда приближенных к трону ударников — стахановцев, — пошел бы с их делегацией к товарищу Сталину и не колеблясь застрелил его, пожертвовав своей жизнью.

Я спрашивал: «Даниил Леонидович, а как бы вы пронесли пистолет?» Тогда металлоискатели уже существовали. Но он об этом даже ничего не знал, витал в эмпиреях и к террористической работе подготовлен не был. Он был очень наивен. Он в «Розе Мира» писал, что собаки через сто лет займут университетские кафедры.

(Говоря о наивности Даниила Андреева, У., конечно, не замечал собственной. Тем более, что историософия «Розы Мира» — метаистория — ничуть не была наивной, и, как мне кажется, если бы У. принял ее, то о многом судил бы иначе. Да нет, вряд ли. Наш разум, тайно руководимый страстями, обосновывает любые взгляды…)

— Меня коммунисты арестовывали дважды, говорили: «Покайтесь, и вы будете на воле», — но я по идейным соображениям отказывался. А теперь я подобно Александру Зиновьеву раскаиваюсь во всех своих делах, как бы малы они ни были и ничтожны, потому что в итоге послужили национальной катастрофе.

И бытовое: как?то Андреев опрокинул баланду (что кроме баланды может быть в настоящей тюрьме?) себе на брюки, а брюки были светлого цвета. Так начальство металось, чтобы тут же заменить их. Пиетет к нему был огромный и у тюремной администрации. Когда его перевозили из тюрьмы в тюрьму и подъезжал воронок, выходил сам корпусной и говорил: «Даниил Леонидович, возьмите нитроглицеорин, не дай Бог у вас в воронке случится сердечный приступ…» Так же к нему относился и Давид Крот (начальник режима Владимирской тюрьмы) из кондовых крестьян русских…

Сгубила его привычка курить — курил непрерывно. С ним приступ ночью — сообщаем дежурному, вызывают городскую «скорую помощь», приезжает бригада «скорой помощи», приходят к нему, а он стоит с молодежью, курит, смеется, и все смеются, анекдоты травят. Десять минут назад он умирал, а отпустило, и уже все забыл. Я говорил ему: «Надо бросить курить». «Нет, — отвечал он, — в тюрьме это невозможно». Курил одну папиросу за другой.

«Розу Мира» он фактически писал уже по выходе из тюрьмы. Были у него наброски, написанные мельчайшим почерком. Но книга как таковая оформлялась в 57–м и 58–м годах. Он восстанавливал по памяти стихи. Лишь поэма о Монсальвате сохранилась у его давних друзей. Он, например, восстанавливал при мне «Рух», «Гибель Грозного» — вещи от антикоммунизма весьма далекие. Но он очень боялся повторного обыска, боялся, что нагрянет политическая полиция и изобличит его в изготовлении антисоветских рукописей. Поэтому он отправил «Рух» и «Гибель Грозного» в ЦК КПСС, чтобы, его защитили, если найдут у него эти рукописи. Писал он и политические стихи. Например, «Крик на запад». (Имеются в виду стихи «О старшем брате» цикла «Предварения», в ранней редакции называвшиеся «Крик на запад».)

Даниил Леонидович ничего не напечатал не потому, что не хотел. Он пошел в редакцию журнала «Знамя», но там ему сказали, что его стихи непрофессиональны… В журнале «Москва» в 80–е годы, когда я пытался его стихи опубликовать, мне их вернули и тоже заявили, что стихи непрофессиональные. Потом я ходил в «Знамя», к Лакшину, он передал стихи зав поэзией, вальяжной даме, так она сказала, что стихи «провисают»… И только когда я пошел в «Новый мир»… Я спросил там, осталась ли в журнале прежняя, «брежневская» редакция, мне ответили, что нет. И Чухонцев, сам будучи крупным русским поэтом, сказал мне: приноси. Он напечатал.

Считается, что при жизни Даниил Андреев совсем не печатался, но это не так. Есть у него книга «Золотая вода», о которой Алла Александровна не знает, о ней мне один арабист сказал, который ее видел…

(Так создаются мифы о поэтах. Один арабист сказал, другой арабист подхватил. Как же, ведь у поэта было арабско — индийское лицо!..)

Л. H. Андреев и A. M. Андреева

1902. Бутово

Вадим Андреев на коленях у А. М. Горького Капри. 1907

Даниил Андреев. 1909

Л. H. Андреев, Ф. А. Добров, Даниил Андреев На Черной речке. 1912

Фото Л. H. Андреева

Даниил Андреев. На Черной речке. 1912

Фото Л. H. Андреева

Выпускной класс В верхнем ряду второй слева Д. Л. Андреев 1922

Дом Добровых. Малый Левшинский переулок, дом 5 (не сохранился). Фото Е. И. Белоусова

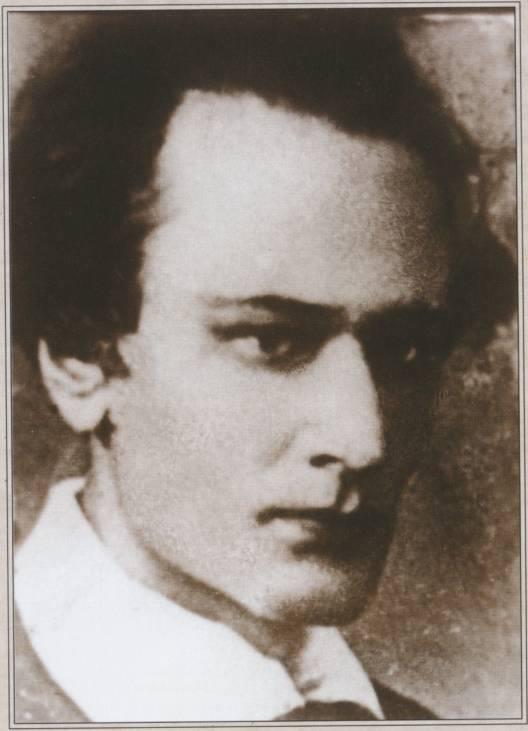

Д.Л. Андреев

1935. Фото Е. И. Белоусова

А. В. Коваленский

Д. Л. Андреев 1937

Д. Л. Андреев

Ленинградский фронт. 1943

Ордер на арест Д. Л. Андреева

Д. Л. Андреев

Фотографии, сделанные при аресте. 1947

А. А. Андреева

Фотографии, сделанные при аресте. 1947

Д. Л. Андреев

Апрель 1957

Д. Л. Андреев 1958. Фото А. С. Веселовской

Д. Л. Андреев. Горячий Ключ. Октябрь 1958

Фото А. А. Андреевой

Горячий Ключ. Место, где поблизости была закопана рукопись «Розы Мира»

Октябрь 1958. Фото А. А. Андреевой

Д. Л. Андреев. Июнь 1958

Д. Л. Андреев и А. А. Андреева

24 февраля 1959. Фото Б. В. Чукова

А. А. Андреева во Владимирской тюрьме у камеры, в которой был заключен Д. Л. Андреев. 1992

Справка о реабилитации А. А. Андреевой

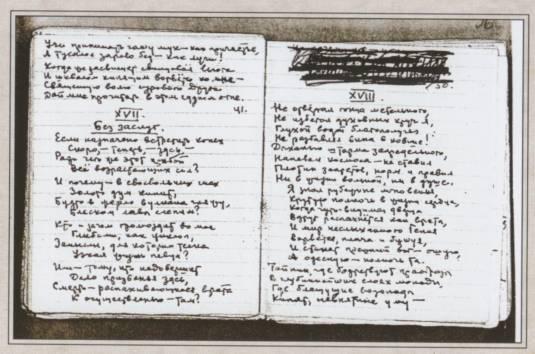

Рукопись книги «Русские боги»

Д. Л. Андреев на смертном одре

Рисунок А. А. Андреевой

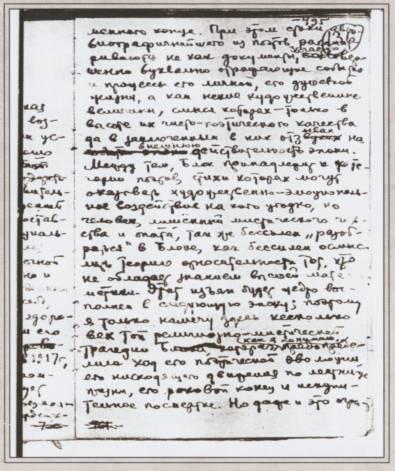

Рукопись «Розы Мира»

Вечер памяти Д. Л. Андреева Слева направо: Отец Валентин (В. Я. Дронов), Б. Н. Романов, А. А. Андреева

27 февраля 1989

Троицкий собор

Трубчевск

Десна у Трубчевска 1930–е. Фото В. Гаранина

Памятник Бояну

Скульптор А. И. Кобилинец. Трубчевск

Иконостас Троицкого собора

Трубчевск

Развалины церкви Преображения.

1997 Трубчевск

Трубчевская пожарная каланча

Д. Л. Андреев

На реке Неруссе. 1932. Фото А. П. Левенка

Д. Л. Андреев (третий слева)

На реке Неруссе. 1932. Фото А. П. Левенка

Д. Л. Андреев, О. П. Левенок, Гераснменко(?)

Трубчевск. 1932. Фото А. П. Левенка

Семья Левенок. В центре П. П. Левенок

Трубчевск. Конец 1950–х. Фото А. П. Левенка

Л.П. Левенок и А. А. Андреева

Трубчевск. 10 июня 1991. Фото Е. В. Потупова

Дом, в котором останавливался Д. Л. Андреев во время приездов в Трубчевск

(ул. Дзержинского, ныне Севская, д. 31). 1997

Рисунок А. П. Левенка

На Десне

1997

На Большом Жеренском озере Слева направо: Б. Ю. Лозов, Е. В. Потупов, Б. Н. Романов, В. Н. Рахманов

11 июля 1997. Фото В. Лазарева

Большое Жеренское озеро

1997. Фото В. Лазарева

Николаевская церковь

Новгород — Северский

А. А. Андреева 1941.

Рисунок С. Н. Ивашева — Мусатова

А. А. Андреева. Мордовский лагерь. 1955

Первые Андреевские чтения. А. А. Андреева

Трубчевск. 19 ноября 1994

Вторые Андреевские чтения. Слева направо: Г. Н. Павлова, Б. Н. Романов, Е. В. Потупов, В. Б. Микушевич. Трубчевск.

4 ноября 1995

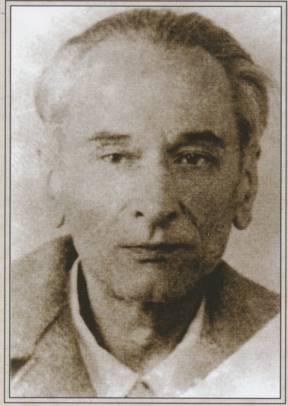

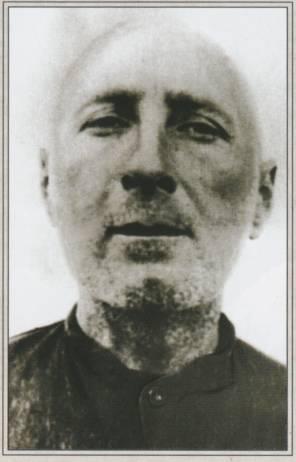

В. М. Василенко. Воркута. Зима 1950

В. М. Василенко и В. Н. Романов

Июль 1988

В. М. Василенко 1990

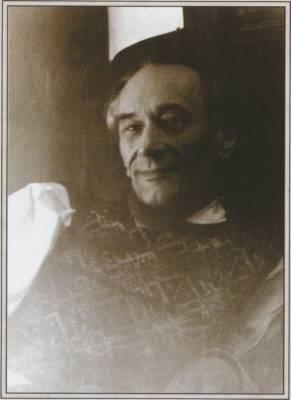

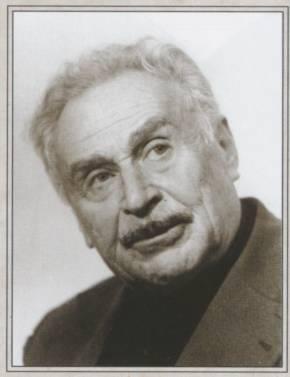

B. Л. Андреев. 1960

В. А. Сафонов

Декабрь 1979

А. А. Андреева и Б. Н. Романов

Сентябрь 1997

А. А. Андреева

27 октября 1997. Фото В. Н. Сергутина

Картины А. А. Андреевой

Когда Андреев вышел из тюрьмы и Алла Александровна взяла его, мне ее мать, Юлия Гавриловна, говорила: «Избави нас Бог от гения». Сами посудите — дочь воспитывали, чтобы, выдать ее замуж за человека, отсидевшего десять лет, неудачника. Все же ее родители были люди добрые. Даниил Леонидович в дни тяжелой болезни жил у них. Вещей у него не было никаких. После его смерти мне передали очки его, так они чуть не из проволоки, еле держатся, и «Хинди — русский словарь», который он выучил в тюрьме наизусть…

На другой день, вечером, после ужина, мы сидели в тесном номере трубчевской гостиницы и беседовали. От черного запотевшего окна в белесых занавесках веяло промозглым ноябрьским холодом. Нас было трое. За день мы устали. Но главный организатор Андреевских чтений, полный любопытствующего энтузиазма Евгений Потупов, с журналистской дотошностью расспрашивал У. Он был с ним на «ты». Иногда и я вставлял слово, но больше слушал и часть монологов «бывшего революционера» сумел записать.

Вначале зашла речь о не приехавшей из?за болезни Алле Александровне Андреевой. У. с возмущением стал говорить о том, что Аллу Александровну часто окружали провокаторы и стукачи, всякие недоучившиеся студенты, бродяги, был среди них даже какой?то алхимик… Рассказывал о поэте С., которого твердо считал главным виновником ареста Андреева.

— С. во время «оттепели» составил книгу своих стихов, снабдил эпиграфами, подготовил к печати. Ему ее обещали издать за его стукаческую деятельность, несмотря на то что он писал религиозные стихи. Книга уже была набрана, в гранках, и вдруг ее редактор узнал, что С. стукач. И вот, говорят, он взял железный дрын, да, дрын, пришел в типографию и все гранки разбил. И никто его издавать не хотел. С. общался с Пастернаком, Наровчатовым, Глазковым… Но они были очень осторожными. Тогда все боялись говорить откровенно.

Мой отец, так получилось, дружил с главой еврейской общины всей Москвы — Семеном Моисеевичем Левитом. Тот руководил всеми евреями Москвы, конечно, негласно. Его не раз арестовывали, но выпускали, потому что и в КГБ были евреи. Мой отец и Семен Моисеевич друг другу доверяли. Был еще в их компании бывший подполковник из Министерства морского флота. И вот они собирались. О чем беседовали?

Например, скоро выборы, первый говорит:

«Проголосуем за блок коммунистов и беспартийных».

Второй:

«Обязательно проголосуем! Как же не проголосовать. Пойду в шесть утра, раньше всех, потому что жажду проголосовать».

Третий:

«Наберем обязательно сто процентов голосов».

Первый:

«Стоп! сто процентов мало, нужно двести».

Второй:

«Нет, нужно больше, тысячу процентов, бесконечное число процентов голосов, потому что мы, живем в самом счастливом обществе!»

Третий:

«Да, наша жизнь расцветает день ото дня. Да, будем благодарить товарища Сталина!»

Первый:

«Всем нужно выполнить свой гражданский долг. Нельзя ни в коем случае допустить, чтоб в нашем доме кто?нибудь не проголосовал».

Второй:

«Призовем коммунистов и тебя, Семен (Семен Моисеевич не был членом партии), ты в душе большевик».

«Да, я больше вас коммунист», — отвечал тот.

(Диалог кажется чересчур пародийным. Мы забываем язык эпохи. «Маяковский не был, как известно, членом партии. Но он был всей душой коммунистом». Это — Юрий Олеша, «Ни дня без строчки».)

Взрослые мужики так забавлялись, — комментировал У. — Но большего они ничего не могли сказать. Их душила ярость, но они даже друг другу и шепнуть боялись. Мне отец говорил, что каждый третий завербован госбезопасностью, а сейчас официально объявлено, что их было одиннадцать миллионов.

В ответ на вопрос Потупова, что рассказывал Даниил Андреев о своих трубчевских странствиях, У. мало что мог сказать.

— О Трубчевске он не говорил, потому что все это осталось в другом времени, в другой жизни. Поэму «Немереча» он мне пересказывал в прозе и говорил, что его вывел из горящей чащи голос приемной матери, Елизаветы Михайловны.

А я первый раз в Трубчевск приезжал в 91–м году, в ноябре, с Аллой Александровной. Она пригласила меня в поездку. Сказала: «Мне тяжело тащить сумку, Вы поможете. В Трубчевске будут Андреевские чтения, и для Вас это важно, потому что Вы историограф жизни Андреева». А вообще, я сюда не особенно рвался — это не Париж… Я, кроме того, не люблю поездок разных, у меня жизнь в книгах сосредоточена. Общение мне не доставляет удовольствия никакого. Брехать, красоваться перед девицами… Письменный стол, лампа, книги — и больше ничего мне не надо, это высшее удовольствие.

Перепечатанную мной «Розу Мира» я давал читать самым — самым избранным. Я очень дружу с Ю. и его женой, Анной Соломоновной. Арабист Исаак Моисеевич Ю. мой самый близкий друг. Я принес им «Розу Мира», и они ее прочитали. Как только прочитали, хоп, у них обыск. КГБ — «гестапо» пришло с обыском и стало изымать книги, огромное количество книг — шесть мешков. И чекист хапнул «Розу Мира», открыл: «А это что такое?» Анна Соломоновна говорит: «Это мистическая вещь». Он ее в мешок. Она: «Нет, вы не имеете права, это о потусторонних мирах, здесь о политике ничего нет». Чекист бегло перелистал ее: миры нисхождения, метаистория русской культуры, и оставил. Анна Соломоновна мне сказала так: «Они уже насытились, шесть мешков уже изъяли…» Причем у них изъяли редчайшие книги по иудаистике, дореволюционные издания, их издавали, когда большевиков еще не было… И это очень большая ценность.

А стихотворения цикла «Предварения» он мне передал, чтобы я их размножил фотоспособом. Потому что он считал: эти стихи — борьба за мир. А потом сказал, чтоб я их не переснимал — он внесет туда дополнения… Я их переснял, размножил, передал каким?то людям, а негативы у меня до сих пор в чемодане…

Фотографировал я Андреева однажды — 24 февраля 1959 года. Я же профессиональный фотограф. Я с пятью осветителями снимал! Я знаешь какие портреты девах делал? — обратился он к Потупову.

— Голых? — добродушно ухмыляясь в бороду, спросил Потупов.

— Ну, допустим, декольтированных, — серьезно отвечал У. и продолжал: — Даниил Леонидович сам мне говорил: «Надо бы, чтоб вы меня сфотографировали». Но недостаток времени, я работал тогда на фотофабрике с девяти пятнадцати до двенадцати ночи… А почему? А потому, что меня никуда на работу больше не брали. Прихожу на завод, мне говорят — нет, не надо, поскольку в моих документах зашифровано, что я не имею права работать. А на фотофабрику меня устроил Семен Моисеевич Левит. Там знали, что мне работать нельзя, но все?таки взяли и сказали, что работать я буду за 60 рублей, без выходных… Поэтому я все откладывал, откладывал съемку Андреева — некогда, некогда. А потом — я у него часто бывал, но урывками — надо было тащить чемодан, штатив, фотоаппарат…

Наконец я собрался с силами. Все привез. Фотоосветитель ему причинял боль — резкий яркий свет, жар, поэтому я не ставил контражур. Сказал ему, какую принять позу. Он лежал в постели, вставать не мог. Вообще он был худой, с ввалившимися щеками, а тут у него не отходила вода. Он, казалось, весь пропитан жидкостью — ноги толстые, лицо опухшее. После нескольких дублей в одной позе он почувствовал острую боль в сердце — получилась другая фотография. Потом его чуть — чуть отпустило, и они снялись с Аллой Александровной, в обнимку. Когда ему совсем стало плохо, она отошла в сторонку и стала наливать лекарство — валокордин. И когда она стояла со склянкой, а он, откинувшись, лежал совершенно посеревший, — это еще один, большой снимок…

Снимки я привез ему через три дня, и он был очень растроган. Я ему сказал: «Будущие поколения будут вас чтить как величайшего поэта русской земли». Я ему все время эту мысль внушал, потому что он, иногда это с ним бывало, считал, что творчество его никому не нужно, что жизнь его прошла совершенно напрасно, что все, что он сделал, будет выкинуто свиньям под хвост. А я говорил, что у него гениальные произведения, что такой рифмы, такой ритмики нет ни у кого, что он явление уникальное, в одном ряду с Гомером, с Гете… Я даже ему руку целовал.

Ведь вокруг него никого не было. Были — старичье разное, а молодежи — никого. И я тогда трепался в тысячу раз лучше, чем сейчас, — о Модильяни, о разной хренотени. Разглагольствовал о том, что техника письма Рафаэля устарела, что классицизм — это дерьмо, а нужно современное искусство. Говорил то, что говорят сейчас антирусские элементы.

Когда мне нужно было уходить, — я на износ работал на этой фабрике, — ему говорил: «Извините, я вас отвлекаю, задерживаю». А он мне: «Ничего, ничего, подольше задержите меня в этом мире».

Он меня называл на «вы».

Первые рукописи Даниил Леонидович мне давал на перепечатку очень осторожно, боясь, как бы я не отнес их в «гестапо». Мало ли что… Одним из первых он мне дал цикл «Янтари», потом «Рух», «Гибель Грозного». О «Демонах возмездия» не шло и речи. Потом, может быть, цикл «Зеленою поймой», последовательности я не помню. А затем уже Алла Александровна давала мне все подряд, и «Розу Мира», которую я стал кусками перепечатывать.

У больного Андреева часто бывал его друг Ивашов — Мусатов, очень хороший человек. Они сидели, разговаривали, вместе пили чай. Помню, я говорил, что советская власть скоро кончится, а

Сергей Николаевич возражал: «Никогда не кончится, потому что это власть народная…» Он и хоронил Андреева.

Татьяна Усова у него не бывала в это время. Она на него так окрысилась, что… Она не могла ему простить женитьбы на Алле Александровне. Алла Александровна уверяет, что они на похоронах пожали друг другу руку.

Снимал я и Аллу Александровну. Уже через несколько месяцев после смерти Даниила Леонидовича. Она пришла к нам, пила чай, и я ее снял в разных позах. И она сказала: «Зачем вы меня снимаете? Я еще долго проживу».

Помню эстетский портрет Даниила Андреева работы Смирнова — интересный портрет. Сам художник его, правда, очень не любил, но всегда вешал на стену, когда к нему приходил Андреев. А когда уходил — снимал. И вот как?то Даниил Леонидович сел под портретом, а он на него свалился, — ясно, что был повешен второпях.

У. снимал Андреева и на смертном одре. Я этой фотографии не видел, видевший Потупов говорит, что снимок впечатляющий. Вообще, неизвестно, что таит в себе андреевский архив У., занимающий, по его словам, два чемодана. Для памяти поэта У. сделал немало. Благодаря ему сохранились и опубликованы воспоминания нескольких друзей Даниила Андреева, не говоря уже о прекрасных фотографиях и первых публикациях стихов. Преданность памяти поэта слышна в самих интонациях его рассказов. А то, что рассказывал У., замечательно непосредственностью, небрежно рассыпанными подробностями. Непосредственностью именно того дваддатилетнего У., который умел восхищаться поэтом, был запальчиво красноречив и считал себя революционером. Что?то он явно умалчивал, опускал, что?то вольно или невольно искажал, как, впрочем, всякий воспоминатель.

Его рассказы столько же о Данииле Андрееве, сколько и о себе. Да, он таков, «бывший политзаключенный и профессиональный революционер» — простодушный и очень подозрительный. То детски упрощающий, то глубокомысленный. Разглядывающий мир то в близорукую лупу при свете настольной лампы, то в дальнозоркий бинокль.

А может быть, я, сторонний наблюдатель и слушатель, ошибаюсь.

При нашей недавней встрече он заметил:

— А все же Сталин — старый русский интеллигент!

2001

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Гуру и революционер

Гуру и революционер Для многих Лэйнг представлял собой образец не только носителя знания – психиатра, философа, теоретика культуры или социального критика, но и обладателя мудрости. Он писал и говорил так, как, казалось, может говорить только тот, кому хотя бы

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР»

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР» В 1883 году, когда Coco шел четвертый год, нефтяная столица Кавказа, Баку, была соединена рельсами с черноморским портом Батумом. Наряду с горным хребтом Кавказ нашел свой железнодорожный хребет. За нефтяной промышленностью стала подниматься

50. СКРЫТЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР

50. СКРЫТЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР Политические взгляды Жюля Верна. В романе «Кораблекрушение „Джонатана”» он создает образ убежденного анархиста, которому тем не менее приходится прибегнуть к насилию, чтобы защитить дело своей жизни.Социальные проблемы не давали покоя ветерану

Революционер-подпольщик

Революционер-подпольщик Неудача, которую потерпело вооруженное восстание, лишь утвердила молодых революционеров в правильности выбранного пути. Надо было только выработать новые аргументы, способные оправдать риск, заложенный в работе в революционном подполье.

Революционер

Революционер Об Адольфе Абрамовиче пишут как о выдающемся дипломате, заключившем столько-то и столько-то договоров. Несомненно, что на дипломатическом поприще А. А. оказал огромные услуги делу пролетарского государства. Но основное его качество совсем не в том, что он был

«Профессиональный революционер»

«Профессиональный революционер» В 1883 году, когда Coco шел четвертый год, нефтяная столица Кавказа, Баку, была соединена рельсами с черноморским портом Батумом. Наряду с горным хребтом Кавказ нашел свой железнодорожный хребет. За нефтяной промышленностью стала подниматься

РЕВОЛЮЦИОНЕР-ПРОФЕССИОНАЛ

РЕВОЛЮЦИОНЕР-ПРОФЕССИОНАЛ На несколько лет судьба связала Ворошилова с Луганском. Город этот в долине реки Лугани при впадении в нее речки Ольховой возник в конце восемнадцатого века, когда здесь построили казенный литейный завод. За последующее столетие Луганск не

Поручик — революционер

Поручик — революционер Семейные корни — Годы учебы — На сопках Маньчжурии — Рапорт совести — Арест и ссылка — Побег — Эмиграция — Плеханов и Ленин — Журнал «Просвещение» — Иосиф Джугашвили — Дело Малиновского — Разрыв с Лениным — Снова в армии — Переход к

"Революционер"

"Революционер" Нет, эти руки-исполины, Добросердечие храня, Бывают гибельней машины, Неукротимее коня! И, раскаляясь, как железо, И сотрясая мир, их плоть Споет стократно Марсельезу, Но не "Помилуй нас, Господь!" Без милосердья, без потачки, Не пожалев ни шей, ни спин, Они

Революционер

Революционер В 1841 году Маркс защитил диссертацию на тему «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура». После этого он переехал в Бонн, где рассчитывал получить место преподавателя в университете. Однако постепенно втянулся в

ПЛАМЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР

ПЛАМЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР Нe стоило бы жить, если бы человечество не озарялось звездой социализма, звездой

САПОЖНИК-РЕВОЛЮЦИОНЕР

САПОЖНИК-РЕВОЛЮЦИОНЕР Лазарь Каганович родился 10 ноября 1893 года в деревне Кабаны Киевской губернии. Его биографии сообщают: «родился в семье кожевенника». Роман Степанович Федченко, учившийся в 30-е годы неподалеку от родины Кагановича, в Чернобыле, уточняет, что, по

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР Революционные события 1905 года всколыхнули рабочий Донбасс. В Луганске Ворошилов возглавил не только городской большевистский комитет, но и Совет рабочих депутатов. Под его руководством проходили забастовки и манифестации луганских

Климатический революционер

Климатический революционер Представьте, что вы со своей семьей хотели полететь куда-то, а в мире только один самолет. Представьте, что с этим самолетом что-то не так, а вам сказали, что если что-то будет плохо работать, то это может привести к цепной реакции и самолет

6. Поэт-революционер Ким Хек

6. Поэт-революционер Ким Хек Революция начинается с приобретения товарищей.Состояние для капиталиста — это деньги, а для революционера — человек. Если капиталист воздвигает пирамиду своей наживы, видя ее источник в деньгах, то революционер перестраивает и