Глава 20 В Чотоне

Глава 20

В Чотоне

Чотон был сонным местечком, тишину которого несколько раз в день нарушало громыхание карет, проезжающих через центр деревушки, откуда расходились три дороги: одна на север — в Олтон и Лондон, две на юг — в Уинчестер и в Госпорт. Коттедж Остинов находился на углу, невдалеке от развилки, так что кровати на верхнем этаже иногда встряхивало, когда мимо проезжали большие, запряженные шестью лошадями экипажи. Пассажиры тех, что ехали помедленнее, любопытствуя, могли заглянуть в комнаты. «От одного джентльмена, проезжавшего мимо в почтовой карете, я слышала, что наши чотонские дамы выглядели очень уютно за завтраком», — сообщала миссис Найт в письме Фанни 26 октября 1809 года, вскоре после того, как Остины въехали в бывший дом управляющего. Миссис Остин полюбила смотреть на деревенскую улицу, часто садилась в солнечной столовой и наблюдала жизнь, которая текла за окном[165]. Джейн также развлекалась наблюдениями за проезжающими экипажами. В начале учебного семестра в Уинчестере она разглядывала «бесконечную вереницу почтовых карет, набитых будущими героями, законодателями, дураками, злодеями».

Г-образный дом красного кирпича, построенный около 1700 года, вначале служил фермой, затем гостиницей. Он был двухэтажным, с мансардами под черепичной крышей. Напротив него, как раз в развилке дорог, находился неглубокий пруд, а позади дома располагался «нерегулярный парк, приятная смесь живых изгородей, лужаек, посыпанных гравием дорожек, фруктового сада, возникшего, должно быть, после двух-трех огораживаний, для того, чтобы дать занятие леди», как мы узнаем из воспоминаний младшей дочери Джеймса Каролины. Еще там имелся двор, огород, обширные службы. А отшагав десять минут по Госпортской дороге, можно было выйти к церкви, пасторату и усадебному дому. В Чотоне в основном проживали работники, трудившиеся на фермах и в лесах Эдварда. Они почтительно относились к матери и сестрам хозяина и выполняли для них различные работы, например перекапывали сад или кололи дрова. Дамы в свою очередь учили деревенских ребятишек читать и шили одежду для бедных, которых становилось все больше в эти трудные времена. Распространяли они свою доброту и на некую мисс Бенн, сестру бедного священника, у которого было слишком много голодных ртов и слишком мало доходов, чтобы помочь ей. «Бедная мисс Бенн» появляется в письмах Остин значительно чаще, чем гораздо более благополучные соседи.

До того как леди въехали, Эдвард обновил в коттедже водопровод. Это, конечно, не значит, что в доме появилась система канализации. В некоторых столичных домах имелись ватерклозеты (у Генри и Элизы, например), но ожидать такой роскоши от деревенского коттеджа не приходилось. Исправная помпа да выгребная яма — этого было вполне достаточно. Произвел он и некоторые другие изменения: было решено в гостиной заложить окно, выходящее на улицу, а вместо него сделать высокое, красивое, в готическом стиле, с видом на сад. Потолки были низкие и ничем не украшенные, ни одна из спален не отличалась большими размерами, но дом меблировали неплохо и достаточно удобно, во всяком случае по сельским меркам, как вспоминала все та же Каролина.

Миссис Остин и Марта спали каждая в собственной спальне, а еще одну, «парадную», держали для гостей. Джейн же, согласно семейному преданию, продолжала делить спальню с сестрой, как и в Стивентоне. В их комнате находился камин, перед которым можно было удобно устроиться в кресле, и стояли две кровати[166]. Может показаться удивительным, почему Джейн не захотела поселиться одна и не потребовала для себя уединения, столь необходимого ей как писательнице, особенно после того, как в периоды своих многочисленных недавних разъездов и разлук с Кэсс пользовалась собственной комнатой. Но сестры становятся порой так же неделимы, как супруги, и так же привыкают к возможности поболтать перед сном. Джейн описывала в письме Анне, как она читает Кассандре вслух «в нашей комнате по вечерам, когда мы уже в ночных сорочках».

И вероятно, они находили удовольствие в своеобразной игре — противопоставлении своих натур. Я знала двух сестер среднего возраста, которые в невинные 1950-е многословно объясняли моей матери, что воспринимают себя словно бы мужем и женой: старшая отправляется на работу, надев строгий костюм, а младшая занимается домом и садом и предпочитает платья в цветочек. Они совершенно точно являлись сестрами, а не лесбийской парой, и такая жизнь их обеих вполне устраивала. Ни Кассандра, ни Джейн и не пытались играть мужскую роль, у них и так было слишком много братьев, но они наслаждались тем, что взаимно дополняли друг друга. «Знаю я твои чопорные взгляды», — дразнила Джейн сестру. Для множества племянников и племянниц Джейн являлась не старшей родственницей, упоминаемой лишь в письмах, а любящей, веселой, полной жизни тетушкой, в то время как Кассандра казалась им «холоднее и невозмутимее». Кэсс бывала натянутой, даже скучной, а Джейн умела всех развлечь и позабавить. Если старшая тетушка прочитала Фанни целую лекцию по астрономии, после которой у той разболелась голова, то младшая хохотала с Анной над какой-то дурацкой историей (заставляя Кэсс удивляться «их глупости»). Семейству Остин их разные роли были хорошо известны и понятны.

И Кассандра знала, когда сестру необходимо оставить одну. Джейн вставала раньше всех и спускалась вниз к фортепиано. Чуть ли не первое их приобретение в Чотоне, оно стояло в дальней гостиной, так что в спальнях его не было слышно. Пока она упражнялась на инструменте, или писала, или просто размышляла, служанка разжигала камин в гостиной и кипятила чайник. К девяти часам Джейн готовила завтрак для всех. Было решено, что приготовление завтрака да хранение ключа от винного буфета — вот и все ее обязанности по дому. Не слишком обременительные, поскольку утром пили лишь чай с тостами. Так что когда Кэсс и Марта находились дома, Джейн пользовалась почти мужскими привилегиями — сестра и подруга фактически освободили ее от хлопот по хозяйству, взяв все на себя. Сохранилась поваренная книга Марты с рецептами супов, тортов, пудингов и овощных пирогов[167]. В доме имелась кухарка (ей платили восемь фунтов в год), но составление меню и значительная часть кулинарной работы все равно ложились на самих хозяек[168]. Миссис Остин теперь тоже освободилась от своих обязанностей главной домоправительницы и с радостью занялась садом. Ее внучка Анна описывала бабушку за работой: «Она сама выкапывала картофель, который, я нисколько не сомневаюсь, сама и сажала, ведь огород приносил ей такую же радость, как и цветочные клумбы. Мама говорила, что, хлопоча в саду, она надевала такой же зеленый рабочий капот, какие носили поденщицы». Семидесятилетняя миссис Остин, сажающая картофель в рабочем капоте, надо думать, стала одной из достопримечательностей Чотона.

Для Остинов здесь не нашлось подходящего общества, как в Стивентоне. Никто не устраивал танцев, и почти никто не приглашал на званые обеды, так что в основном занимались только своими собственными делами да иногда принимали родственников, которые вносили оживление в их маленький круг. «Нашу крошечную компанию изредка оживляют друзья», — сообщала Кэсс кузине Филе после рождественских праздников 1811 года.

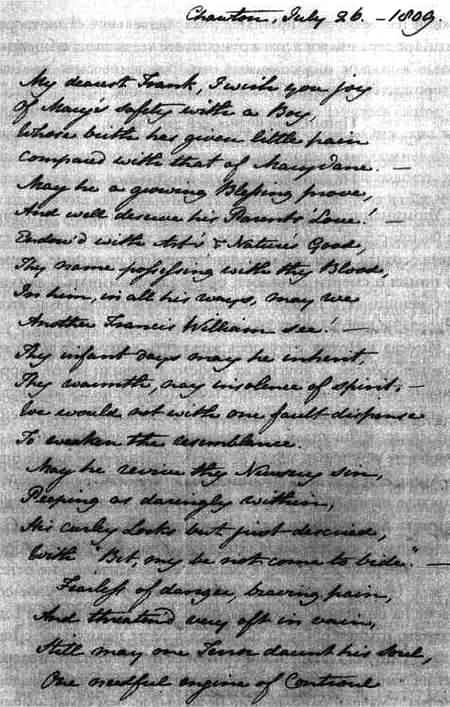

Собравшись в плавание в Китай, Фрэнк перевез жену с ребенком поближе к ним, и только семейство успело перебраться в Роузтри-коттедж на Олтонской дороге, на свет появился их второй малыш. Поскольку на сей раз родился мальчик, Джейн написала для Фрэнсиса поздравительное стихотворение. Придерживаясь в этом отношении тогдашних общепринятых взглядов, она сознавала, что рождение сына важнее, чем рождение дочери. Стихи начинались так:

Прими, мой Фрэнк, сей дар благой,

Тебе ниспосланный судьбой,

Мук стоил сын жене твоей,

Но меньше крошки Мэри-Джейн.

Упоминание о муках позволяет предположить, что она вновь присутствовала при родах. С этих пор, как будто отчетливее осознав, через что приходится пройти роженице, к тому же помня о смерти Элизабет, она стала упоминать о замужних женщинах с гораздо большим сочувствием. При этом никогда не критиковала своих братьев.

Стихотворение, написанное Джейн Остин для брата Фрэнсиса в связи с рождением сына (British Library Add. MSS 42180, f. 7 — Британская библиотека Add. MSS 42180, f. 7).

Иногда в Чотон случалось заглянуть кому-нибудь из их бывших соседей, о других же просто доходили вести. Гарри Дигуид, ближайший сосед по Стивентону, женился на девушке из Даммера, Джейн Терри, и переехал в Олтон. Джейн относилась к Дигуидам с определенным пренебрежением, которое еще усилилось, когда ее шестнадцатилетняя племянница Анна, старшая дочь Джеймса, заявила о намерении выйти замуж за шурина Дигуида, Майкла Терри, застенчивого священника лет тридцати пяти. Классический случай: девушка, скучающая и чувствующая себя дома лишней, с головой бросается в первые же подвернувшиеся ей романтические отношения. Но как только отец, хоть и с неохотой, дал свое согласие на помолвку, роман выдохся. Анну пригласили в Годмершем, и мистер Терри помчался в Кент повидаться с ней и даже снискал одобрение Фанни и ее отца, но после возвращения домой невеста заявила, что передумала. Это вызвало у ее отца и мачехи раздражение не меньшее, чем сама помолвка, и Анну на три месяца отправили в Чотон, где она и провела с бабушкой и тетками лето 1810 года. Считалось, что она находится в опале и немилости. На самом же деле девушка радовалась жизни и была окружена большей заботой и вниманием, чем в Стивентоне.

Джейн поддерживала постоянные контакты с Биггами; племянник Алитеи и Кэтрин, Уильям Хиткоут, и ее племянник Джеймс Эдвард были близкими друзьями и вместе учились в Уинчестере. От подруг из Мэнидауна, так же как от Джеймса и Мэри из Стивентона, доходили известия о Шутах, Портсмутах, Харвудах, Брэмстонах и Лефроях.

Вторая помолвка Анны порадовала Джейн столь же мало, как и первая. На сей раз племянница выбрала Бенджамина Лефроя, младшего сына ее усопшей приятельницы миссис Лефрой. «Было в ней что-то, что держало нас в постоянном напряжении», — писала Остин так, словно бы вся семья и вправду только и думала, что еще может выкинуть Анна, привлекательная, своенравная, непредсказуемая. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как сама Джейн шокировала соседей своим поведением со старшим кузеном Бенджамина, и наверняка это оставалось где-то в глубине ее души, даже когда она высказывала свои, подобающие настоящей тетушке, декларации о плохо сочетающихся характерах Бена и Анны: он «чудаковатый» одиночка, а она любит общество и отличается непостоянством. Якобы присущее Анне непостоянство исчезло без следа, стоило ей выйти замуж, а Джейн, как известно, и сама однажды расторгла уже объявленную помолвку… Сложно удержаться от вопроса, не была ли эта суровость по отношению к умной очаровательной племяннице вызвана, пусть и подсознательно, сожалениями о своем утерянном Лефрое?

Будущего тестя привело в бешенство, что Бен отказался рукополагаться в священники. Тот заявил, что скорее разорвет помолвку, чем примет сан. Джеймс жаловался на это матери и сестрам в один из своих частых визитов в Чотон, которые он совершал верхом и в одиночестве, как ему больше всего нравилось. Иногда он привозил новое стихотворение.

О своих ранних пробах пера времен «Зеваки» Джеймс теперь отзывался пренебрежительно. Похоже, он и сестру в ее литературных трудах никак не поддерживал и не ободрял, хотя позднее довольно тепло откликнулся на «Мэнсфилд-парк». В некрологе, написанном после смерти Джейн, он превозносил нрав сестры и почти вовсе замолчал ее творчество. Он хвалил ее за то, что, обладая чутьем на все смешное, она умудрилась никого не обидеть, за то, что выполняла свою часть домашней работы, даже когда писала очередной роман, а также за то, что не поддалась тщеславию — бичу всех авторов. Еще в одном, позднейшем стихотворении Джеймс выделил Вальтера Скотта как романиста, даже и не упомянув о Джейн. Это дает основание подозревать в нем некоторую, может и неосознанную, ревность старшего сына, привыкшего считаться в своей семье литературным талантом, к младшей сестре, пытающейся утвердиться на его территории — и для чего? — для того, чтобы создавать всего-навсего романы. Но что такое роман? «…Всего лишь произведение, в котором выражены сильнейшие стороны человеческого ума, в котором проникновеннейшее знание человеческой природы, удачнейшая зарисовка ее образцов и живейшие проявления веселости и остроумия преподнесены миру наиболее отточенным языком». В этой горячей защите романа в «Нортенгерском аббатстве» звенит отзвук личного спора. А еще воздается справедливость двум другим женщинам-романисткам, Бёрни и Эджуорт. Обсуждали ли Джеймс и Джейн тему женского творчества или нет, но у обоих можно найти полемические нотки.

Генри тоже случалось нагрянуть с визитом в Чотон, иногда с предупреждением, а иногда и экспромтом. Он приезжал в своей двуколке повидаться с партнером по банку в Олтоне, а затем забирал одну из сестер на прогулку в Селборн или Петерсфилд. Эдвард приезжал из Кента осенью 1809-го и 1810-го, равно как и весной 1812-го, — всегда с Фанни, ставшей теперь его незаменимой преданной спутницей, они делили время между Чотоном и Стивентоном, ездили на Олтонскую ярмарку, отвозили мальчиков в Уинчестер и бывали на званых обедах в Вайне. Фанни была всегда рада вернуться домой в Годмершем, но ее отец так полюбил визиты в Хэмпшир, что в конце концов решил: когда истечет срок аренды Чотон-хауса нынешними жильцами, не продлять ее, а держать дом для собственного пользования.

Чарльз все еще находился в Атлантике, на Бермудах (откуда возвратится лишь в 1811 году). Он писал о своих родившихся там дочках и просил сестер стать их крестными. Фрэнк вернулся домой в июле 1810 года и впервые увидел сына. Он удостоился официальных благодарностей от Адмиралтейства за успешный поход, а от Ост-Индской компании получил тысячу гиней и серебряное блюдо за то, что доставил из Китая в Англию некие «сокровища». Как и Уоррен Гастингс, Фрэнк отличался прагматизмом, он успешно приспосабливался к любым условиям и никогда не пытался их изменить. Он поступил на флот, чтобы зарабатывать деньги и служить своей стране. Перевозя золотые слитки для Ост-Индской компании, он не сомневался, что приносит пользу Англии. Собственно, этим его дела с компанией и ограничились. Дальше он отправился служить на Северное море, воевал с американцами в начавшейся в 1812 году войне, а затем конвоировал караваны судов на Балтике. В 1811 году Мэри родила ему второго сына.

Все эти дела семейные отражаются в письмах тетушки, сестры, крестной, добропорядочной деревенской жительницы. Но отдельно от продвижений по службе братьев, от рождения их детей шла другая жизнь Джейн Остин. И она умудрилась эту свою жизнь — каждодневный писательский труд организовать с деловитостью и дисциплиной, которым могли бы позавидовать и ее братья-моряки. Знаменитое описание ее рабочих привычек из мемуаров ее племянника наделяет писательницу почти сверхъестественным умением трудиться, несмотря на помехи и сбои, то прерываясь, то начиная опять…

Она очень старалась, чтобы о ее занятии ничего не заподозрили слуги или гости, никто, кроме родственников. Она писала на маленьких листочках, которые легко было припрятать или прикрыть кусочком промокательной бумаги. Между передней и прочими комнатами находилась двустворчатая дверь, которая скрипела, когда ее открывали; Джейн возражала против того, чтобы ее смазали, поскольку так она знала, что кто-то входит.

Превосходная и вместе с тем несколько тягостная картина, скорее всего, верная лишь отчасти. Непонятно, как бы Джейн управлялась с правкой в таких условиях. Аккуратная и требовательная к себе, она не смогла бы пройтись по всей рукописи «Чувства и чувствительности», что-то исправляя и переписывая, пользуясь одними только листочками под промокашкой. Временами другие обитательницы коттеджа должны были оберегать ее тишину и покой с помощью каких-то более эффективных средств, чем скрипучая дверь. В конце концов, она могла работать у себя наверху или в гостиной ранним утром вместо музыкальных занятий.

Ободрение и практическая помощь пришли от Генри. В конце 1810 года издатель Томас Эджертон согласился напечатать «Чувство и чувствительность». Возможно, помогли армейские связи Генри, но все же Эджертон, получив от бывшего офицера рукопись некой безымянной леди, не настолько загорелся энтузиазмом, чтобы чем-либо рисковать. Он согласился выпустить книгу при условии, что автор сам оплатит типографские расходы, а также частично рекламу и распространение, сохранив при этом за собой права на произведение. «Напечатано на средства автора», — сообщается в первом издании «Чувства и чувствительности». На самом деле заплатили Генри и Элиза. В марте они вновь принимали Джейн на Слоан-стрит, где она начала вычитывать гранки.

Писательница надеялась, что книга выйдет в июне. Родственники и ближайшие друзья, такие как миссис Найт, были в курсе (Джейн ожидала, что ее патронессе должен понравиться образ Элинор), но она умоляла их сохранять ее авторство в секрете. Другая романистка, Мэри Брайтон, напечатавшая свою книгу в то же самое время, объясняла одной из подруг, почему она не хотела бы, чтобы ее имя стало известно широкой публике: «Чтобы на тебя указывали, узнавали и обсуждали, чтобы подозревали в гоноре и важничанье, чтобы тебя, как всех писательниц, сторонились самые непритязательные из представительниц нашего пола и ненавидели самые претенциозные из представителей противоположного! Дорогая, да я лучше сознаюсь в том, что я канатная плясунья»[169].

Да, даме не пристало искать всеобщего внимания, однако то, что ее творение наконец печатается, вызвало у самой Джейн целую бурю чувств. «Нет, разумеется, никакое занятие не заставляет меня полностью отбросить мысли о Ч&Ч, — писала она Кассандре. — Я не могу забыть о нем, так же как мать не может забыть свое грудное дитя». В этих письмах слышится радостный искренний голос, больше напоминающий Марианну, чем Элинор, голос той самой девушки, что увлеклась Томом Лефроем пятнадцать лет назад. Как любой автор, Джейн страшилась реакции читателей, но в душе все же верила, что роман хорош.

Апрель подходил к концу, а издатель дошел лишь до девятой главы и первого появления Уиллоби. Это был еще даже не конец первой части. Генри торопил его как мог, но ему пришлось уехать по делам. Что же, за дело взялась Элиза. «Работа не остановится в его отсутствие, гранки будут отсылать Элизе». Знать, что Элиза беспокоится о выходе книги, что на нее можно положиться в отсутствие Генри, было важно для Джейн — у кузин была общая цель и общие интересы. Они всегда были подругами, теперь же их дружба стала только глубже и крепче, и они строили планы, как Элиза летом на пару недель приедет в Хэмпшир.

31 октября 1811 года в «Морнинг кроникл» появилось объявление о выходе «Чувства и чувствительности»: «Новый роман леди —…». Спустя неделю другая газета писала: «Выдающийся роман!» — а в конце ноября в газетных объявлениях он стал называться «интересный роман леди О—…». Кем бы ни была загадочная «леди О—…», она сослужила свою недурную рекламную службу. Мы не знаем, каким тиражом вышла книга, вряд ли больше тысячи экземпляров. Трехтомное издание продавалось по пятнадцати шиллингов, было распродано к лету 1813 года и принесло Джейн сто сорок фунтов дохода. Важность для нее этих денег — первых заработанных самостоятельно — могут, пожалуй, сполна оценить лишь те, кому доводилось жить в полной финансовой зависимости. Они означали не только успех, пускай пока и весьма скромный, но — свободу! Теперь она кое-что могла решать сама. Во всяком случае, дарить подарки и планировать свои поездки. Казалось бы, заведенный раз и навсегда порядок начал потихоньку меняться.

Задолго до того, как был распродан первый тираж «Чувства и чувствительности», Эджертон понял, что книга имеет успех, и выразил готовность купить следующее произведение Остин. Отклики были очень благожелательными, пусть порой и тяжеловесными: «Весьма приятный и занимательный роман» и «Хорошо написано; персонажи благородны, изображены свободно и обоснованно. События правдоподобны, чрезвычайно интересны и приятны, а развязка соответствует пожеланиям читателей»[170]. Еще важнее, что книга очаровала бомонд, тех людей, которые формировали вкусы и взгляды. Ее обсуждали на званых обедах, в письмах друзьям и любовникам. Леди Бессборо, славившаяся умом и острым как бритва языком, приятельница Шеридана и принца Уэльского, сестра последней герцогини Девонширской, хоть и жаловалась, что концовка романа «дурацкая», сочла его крайне увлекательным. Юная наследная принцесса Шарлотта, которая в свои шестнадцать лет постоянно становилась источником споров между отцом, принцем-регентом, и живущей отдельно матерью Каролиной, находила, что «наши с Марианной характеры очень похожи, хотя я, разумеется, не так хороша… но та же опрометчивость, неосторожность etc. Должна сказать, книга очень меня заинтересовала». Влиятельнейшее семейство лорда Холланда также восхищалось романом. Несколько лет спустя в Палермо старший отпрыск лорда, морской офицер, говорил Чарльзу Остину, что «многие годы не выходило ничего сравнимого с „Гордостью и предубеждением“ и „Чувством и чувствительностью“».

В ноябре 1812 года Эджертон предложил за рукопись «Гордости и предубеждения» сто десять фунтов; Джейн надеялась на сто пятьдесят, однако согласилась, несомненно по совету Генри. Авторское право тогда, разумеется, выглядело иначе, чем сейчас: оно распространялось лишь на четырнадцать лет и, если автор был жив, продлялось еще на четырнадцать. «То, что рукопись покупают, освобождает Генри от многих хлопот, чему я очень рада», — писала Джейн Марте, подразумевая, что брату больше не придется вкладывать деньги. В письме Кэсс она вновь назвала роман «моим дорогим дитя». Его рекламировали как «произведение автора „Чувства и чувствительности“», продавали по более высокой цене в восемнадцать шиллингов и встретили в высшей степени благосклонными отзывами. Особый энтузиазм вызвал образ Элизабет Беннет. Шеридан рекомендовал книгу как одну из умнейших, что ему приходилось читать, — возможно, она напомнила ему о мастерстве диалога, которым и сам он владел когда-то… Во всяком случае, ему хватило великодушия признать и похвалить дарование более крупное, чем его собственное. Какой-то джентльмен из писательской братии сказал Генри Остину, что роман слишком остроумен и никак не мог быть написан дамой. Уоррен Гастингс откликнулся с таким восхищением, что в свою очередь вызвал восторг у Джейн. Свет читал, смеялся и покупал.

Но сохранявшая анонимность Джейн Остин оставалась в стороне от всей этой шумихи. Она находилась в Чотоне, вдвоем с матерью, когда роман «Гордость и предубеждение» увидел свет. Кэсс и Марта были в отъезде. Писательница отправила по экземпляру каждому из братьев и отпраздновала появление нового романа, сидя сырым январским вечером у камина и по очереди с миссис Остин читая первые главы мисс Бенн. «Она была изумлена, бедняжка! Скрыть этого она не смогла, но, похоже, ей очень понравилась Элизабет. Должна признать, мне она кажется самым восхитительным существом, которое когда-либо появлялось на страницах книги, и как я смогу выносить тех, кому она не понравится, — просто не знаю». Мисс Бенн и не догадывалась, как ей повезло!

Когда миссис Остин в следующий визит мисс Бенн взялась в свою очередь читать вслух, она слишком торопилась. По мнению дочери, «хотя она превосходно понимает характеры персонажей, говорить так, как они должны, не может». Джейн порой выводила из себя решительная, упрямая мать, привыкшая распоряжаться, несмотря на свой возраст. Ей обязательно нужно было настоять на своем даже в оценке и толковании сочинений своей взрослой дочери.

Анонимность, сколь бы она ни подобала леди, имела свои существенные недостатки. Любой автор мечтает поговорить о своей только что вышедшей книге, но подле Джейн не оказалось никого подходящего. Она писала Кассандре об опечатках, а также о том, что по недосмотру заставила Беннетов самим подавать себе ужины. А еще признавала: «Кое-где „сказал он“, „сказала она“ сделали бы диалог более непосредственным». Поскольку в Чотоне не было никого, с кем ей бы хотелось все это обсуждать, Джейн, несмотря на распутицу, ходила гулять в Олтон — это, по крайней мере, позволяло избегать материнских визитеров…

Первой она решила раскрыть свой секрет юной Анне. А еще писала Кэсс, находившейся в Стивентоне, что в Чотоне читают книги мисс Эджуорт и миссис Грант. Ей это вряд ли было приятно: какого автора порадует, что читают сочинения других, а не его собственные? У глупой миссис Дигуид имелись все три тома «Писем» миссис Грант, и «вряд ли для нее имело значение, на какой из двенадцати месяцев эти три тома запасены в ее доме»[171].

Зато когда в письме к сестре она обращалась к «Гордости и предубеждению», ее перо летало радостно и свободно: она любила свое «дорогое дитя» и, конечно, имела на это полное право.

Роман этот такой легкий, и веселый, и игристый, ему не хватает тени, его здесь и там следовало бы растянуть более длинной главой, желательно со смыслом, если таковой удастся отыскать, а если нет — торжественной пространной чепухой о чем-либо, не связанном с сюжетом: подошло бы эссе о литературе, или критика на роман Вальтера Скотта, или история Буонапарте — да все что угодно, лишь бы создавало контраст и заставляло читателя с удвоенной силой восхищаться игривостью и эпиграмматичностью основного стиля. Сомневаюсь, чтобы тебе понравилась эта идея. Знаю я твои чопорные взгляды.

Ей нравилось дразнить Кэсс, когда она была счастлива. Не много найдется в ее письмах таких блаженных, таких забавных, таких непринужденных фраз. Тут, не нуждаясь ни в какой самозащите, она могла высказываться так же беззаботно и жизнерадостно, как и Элизабет Беннет в самых пленительных из своих монологов.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и

ГЛАВА 9. Глава для моего отца

ГЛАВА 9. Глава для моего отца На военно-воздушной базе Эдвардс (1956–1959) у отца имелся допуск к строжайшим военным секретам. Меня в тот период то и дело выгоняли из школы, и отец боялся, что ему из-за этого понизят степень секретности? а то и вовсе вышвырнут с работы. Он говорил,

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих

Глава VII – Глава VIII

Глава VII – Глава VIII Научные и философские идеи Возрождения в миросозерцании Шекспира. – Три культурных типа: Генрих V, Фальстаф и Гамлет. – Генрих V. – Фальстаф.Мы знаем, как горячо и деятельно отозвался Шекспир на поэзию Возрождения, но как он отнесся к ее мысли? Ведь

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная

Глава 24. Новая глава в моей биографии.

Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ» О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособностью, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя… Правдой было лишь то, что

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним

Глава Десятая Нечаянная глава

Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная