Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ

Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй начался месяц тому назад». В этой шутке заключена серьезная мысль. Как бы ни было пристрастно обычное увлечение композитора своей последней, еще не «остывшей» работой, ничего даже отдаленно похожего он о своих трудах никогда не говорил. Необычным было и встречающееся в другом его письме выражение уверенности, что новая опера не только хорошая, но «главное, очень оригинальная вещь (говорю не в музыкальном отношении, а вообще)». Хочется прибавить еще одно замечание композитора, хотя оно имеет более частное значение. «Я попрошу, — читаем в его письме к одному из великосветских любителей музыки, — проигрывая во время… досугов «Пиковую даму», постоянно иметь в виду, что клавираусцуг[125] есть только фотография (и то весьма неточная) с картины, а не самая картина…» Верное вообще, это замечание было исключительно важно применительно к «Пиковой даме», где реальное оркестровое звучание не просто красивее, красочнее, выразительнее одноцветного звука фортепьяно, но во многих случаях определяет самый смысл музыки. Так, в конце оркестрового вступления тема любви слышна не только в ласкающем, певучем, хотя и трепетно взволнованном тембре скрипок, но и — другой элемент темы — в жестком, грозном звучании медных труб и тромбонов, со всей зычной силой, этим инструментам присущей. Сквозь пленительную тему любви проступили иные черты — облик слепой и разрушительной, необузданно-властной стихии.

Современная первым постановкам «Пиковой дамы» критика, безразлично, одобрительная, или порицательная, мало что из этого заметила. Чуть ли не единственным исключением оказался Кашкин. Ларош, допустив, что самая запутанность и хаотичность его впечатлений свидетельствует о новизне и гениальности произведения, не сумел, однако, эти впечатления распутать и от выступления в печати воздержался. А когда пять лет спустя после премьеры, наконец, высказался, то оказалось, что замысла оперы он так и не понял. «Пиковая дама», писал Ларош, пьеса из кусков, где подробности давят и душат целое. Но эти подробности — верх сценической ловкости и изобретательности. Суетное легкомыслие, воплощенное в красивых и мощных звуках, — таково общее впечатление от оперы. «Пиковая дама» пестра по либретто, лишена стиля по музыке, но богата прелестными частностями — то элегическими, то блестяще-пышными, — вот его окончательный приговор. Ларош в этой оценке не был одинок. Почти все критики нашли в новой опере перевес частностей над общим и крайнюю неравноценность музыкального материала, почти все отмечали эффектность инструментовки, сожалели о незначительности сюжета и антипатичности Германа. «Рецензенты редко говорят что-нибудь достойное быть принятым к сведению, — писал задолго до этого наученный горьким опытом Петр Ильич, — они неосновательно ругают, но неосновательно и хвалят или же отделываются общими фразами, лишенными всякого серьезного значения. Конечно, неприятно читать на себя печатную брань, но столь же неприятно читать и глупые похвалы».

Что же помешало правильно ценить оперу людям, несомненно уловившим многие ее особенности? Они справедливо отметили из ряда вон выходящую силу сцен в спальне графини и в казарме наряду с относительной слабостью хоров в Летнем саду, во дворце вельможи или в игорном доме[126]. Они заметили (и осудили) непривычное разнообразие музыкальных жанров и стилей в опере, включающей чувствительный дуэт на слова Жуковского, грациозную пастораль в духе XVIII века, потрясающую симфоническую картину галлюцинаций Германа, чисто русскую песню и близко следующий за этой песней традиционно-оперный любовный дуэт. Не без причин задумались они над невыигрышным с обычной оперной точки зрения образом Германа (то ли дело грешные, но симпатичные Фауст, Герцог в «Риголетто», Князь в «Русалке»!). Так почему же они не поняли главного, дающего смысл и единство всем частностям, превращающего карточный анекдот в философскую драму, а неудачливого игрока — в фигуру огромного масштаба? Почему не поняли, что трагедия в «Пиковой даме» не столько театральный жанр, сколько скрытая тема оперы? Что речь в ней идет не только о вот этом, хорошем или дурном, Германе, не только о вот этой бедной Лизе, но одновременно о человеке и его судьбе, о гибели изолированной личности, о трагическом торжестве человечности?

Причин было много. Одну из важнейших назвал Римский-Корсаков, писавший по совсем другому поводу: «Как и всегда, критика просматривает и не замечает того, что в самом деле есть, и, как всегда, руководится установившимися в данное время общими эстетическими мнениями и принципами…»

Обычные посетители театра, гораздо более свободные от художественных предубеждений и ходячих догм, имеющих обманчивый вид несомненной истинности, оказались доступнее непосредственным впечатлениям. Не разбираясь в частностях, а возможно, не постигая и коренного содержания оперы, они без размышлений доверились красоте и драматической увлекательности музыки и сценических положений. Поставленная в Киеве сразу после петербургской ослепительно роскошной премьеры, через год — в Москве, еще через год — в Праге и Одессе, всюду с полным успехом, опера оправдала самые смелые надежды автора. Вместе с «Онегиным» она вошла в число любимейших опер мирового репертуара. В сравнении с этими двумя все остальные оперы Чайковского стоят на несколько ступеней ниже. «Пиковая дама», соединившая драгоценнейшие черты лирико-философских симфоний Чайковского с тонким гуманным психологизмом его «Онегина» и потрясающим драматизмом «Мазепы» или «Чародейки», явилась вершиной всего оперного творчества композитора.

В год «Пиковой дамы» произошло еще два крупных события. Кончилась, и притом самым неожиданным и обидным образом, его тринадцатилетняя дружба с Н. Ф. фон Мекк. В сентябре Петр Ильич получил от нее письмо, до нас не дошедшее, видимо им уничтоженное. В нем содержалось извещение о прекращении выплаты пенсии ввиду разорения самой Надежды Филаретовны и просьба иногда вспоминать ее. Выплата прекратилась, и переписка оборвалась. Невыносимо было уже это сочетание. «Мне хотелось, мне нужно было, — писал Петр Ильич летом следующего года, — чтобы мои отношения с Н. Ф. нисколько не изменились вследствие того, что я перестал получать от нее деньги. К сожалению, это оказалось невозможным… Такое положение унижает меня в собственных глазах, делает для меня невыносимым воспоминание о том, что… я принимал ее денежные выдачи, постоянно терзает и тяготит меня свыше меры… И тяжелее всего то, что… я не могу, боясь огорчить и расстроить ее, высказать ей все то, что меня терзает. Мне невозможно высказаться, — а это одно облегчило бы меня». Уже очень скоро выяснилось, что предположение Надежды Филаретовны о разорении было ошибочным или, во всяком случае, очень преувеличенным. Но и это ничего не изменило в происшедшем.

Что же случилось? Прав ли Кашкин, без колебаний утверждающий, что последнее письмо к Петру Ильичу было вообще последним письмом, написанным Надеждой Филаретовной, что тяжело больная туберкулезом, потрясенная смертельной болезнью любимого сына Владимира Карловича, впавшая в глубокое душевное уныние, почти помешательство, она не жила, а доживала свои дни? Выразительный штрих вносит предположение Варвары фон Мекк, вдовы одного из внуков Надежды Филаретовны[127], вероятно основанное на семейной традиции, что терзаемая горем Надежда Филаретовна на закате жизни сочла свою страстную привязанность к Чайковскому великим грехом перед семьей и стремилась загладить этот грех дорого ставшим ей самой разрывом. Неясна и глубина, а главное, длительность мучительных переживаний Чайковского. Несомненным представляется одно: в 1890 году ушла в прошлое целая полоса жизни композитора, целый мирок чувств и мыслей, когда-то горячих, мучительных или полных признательности, потом все более остывавших и терявших свежесть, теперь навсегда отжитых. Словно отмерла какая-то часть его личности.

Другим событием было резкое изменение отношений, связывавших Чайковского с Московским отделением Музыкального общества. После пятилетней разнообразной деятельности на благо Московской консерватории и Музыкального общества, которым щедро приносились в жертву и труд, и врожденное умение примирять и сплачивать, и столь же врожденное отвращение к заседаниям и торжественным церемониям, и самое драгоценное — время композитора, Чайковский обнаружил, что его очень успешно отодвигает на задний план человек совсем иного склада и закала — грубо самоуверенный и не отягощенный избытком совестливости новый директор консерватории Василий Ильич Сафонов. Сам Чайковский хорошо понимал преимущества музыкального деятеля подобного типа. Героический, «шестидесятнический» период музыкального просветительства давно был позади. В московском обиходе, в том числе и музыкальном, все большую роль играли беззастенчивая самореклама, оборотистость и крепкая кулацкая хватка. «Не такой абсолютно детски незлобивый и чуждый честолюбия человек, как Танеев, может поднять престиж консерватории, — писал в 1890 году Петр Ильич Юргенсону. — Ей нужен Сафонов за неимением Рубинштейна. Но такие люди, как Н. Рубинштейн, т. е. люди с бешеной энергией и притом забывающие себя ради любимого дела, — страшная редкость». А между тем мысль Чайковского возвращалась к прошедшей на его глазах эпохе музыкальной жизни Москвы: «Нам, по-моему, — писал он в те же недели самому Танееву, — пока еще жива память о Николае Григорьевиче, во всех консерваторских делах следует иметь в виду, как бы поступил он». Возможно, что такой мысленный совет с покойным основателем Московской консерватории натолкнул Петра Ильича и на радикальное решение разрубить завязавшийся в отношениях с Сафоновым мертвый узел уходом из дирекции и отвергнуть вполне реальный при громадном авторитете Чайковского другой вариант — вынужденную отставку Сафонова.

Дом в Клину (до перестройки), где П. И. Чайковский жил в 1892–1893 годах.

Рабочий столик П. И. Чайковского в Клину. Здесь композитор работал над Шестой симфонией.

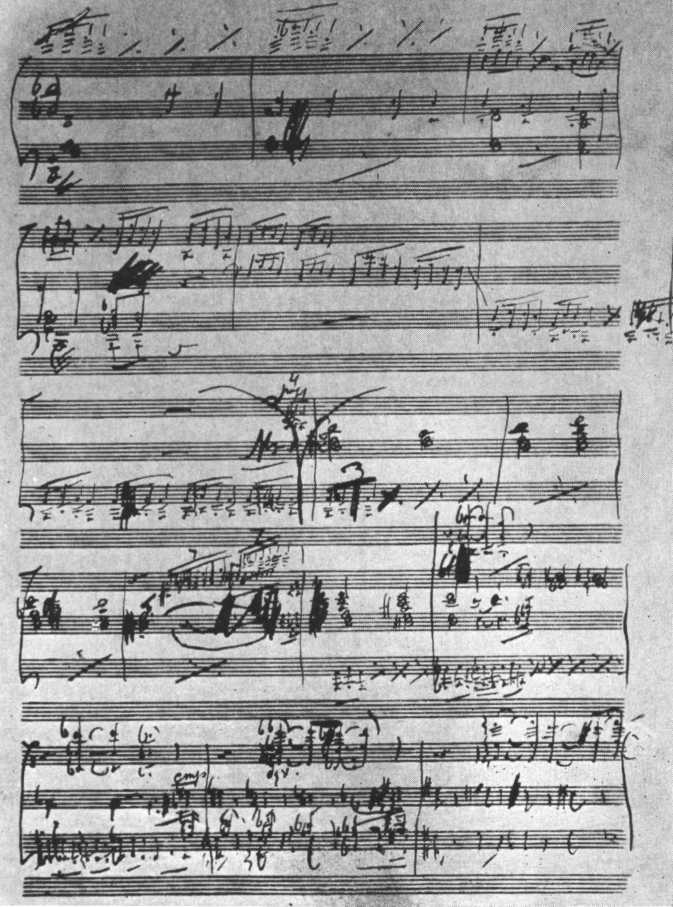

Страница из рукописной партитуры Шестой симфонии.

Л. В. Собинов в роли Ленского.

П. А. Хохлов в роли Онегина.

В самый разгар работы над «Пиковой дамой» он обратился в дирекцию Московского отделения Музыкального общества с большим, как он сам потом его называл, «сентиментальным» письмом. Оно так ярко рисует личность композитора, исполнено такого достоинства, такой искренности и силы, что, пожалуй, во всем литературном наследии Чайковского мало найдется подобного. Высокий душевный подъем, сопровождающий кристаллизацию давно тревоживших его сознание образов и чувств и сделавший возможным появление на свет «Пиковой дамы», бросает особенный отсвет на тон и внутреннюю музыку письма. «Мне кажется, — писал он, — что раз я состою директором в Отделении Музыкального общества, то все дела специально-музыкальные должны безусловно зависеть от меня. Мое желание, мое указание, моя рекомендация… должны быть законом. Я высказываюсь так резко, ибо имею в виду не только свою музыкальную компетенцию, но и величайшее беспристрастие, отсутствие лицеприятия да к тому же еще глубокую приверженность к консерватории. Но я усматриваю, что мое желание, указание и рекомендация не только не закон, но сущее ничто…» Объяснив, почему неприглашение в Московскую консерваторию превосходного виолончелиста А. А. Брандукова, воспитанника той же консерватории, есть в данном случае «прямое приглашение мне выйти из дирекции», Чайковский продолжает: «Что важнее в настоящее время, что нужнее для консерватории: чтоб я остался директором Музыкального общества или чтобы Василий Ильич оставался директором консерватории? Бессомненно, нужнее и важнее второе… Но как же выйти из этой дилеммы? Очень просто: тем, что я перестану быть директором… Ради бога, не думайте, что я пишу все это, дабы напугать, дабы меня упрашивали, одним словом, чтобы поломаться. Нет, повторяю, я много обо всем этом думал и убежден, что поступаю как следует… Мне остается еще сказать, что, сколько бы я ни прожил, где бы я не жил, ничто и никогда не искоренит из моего сердца самой глубокой и горячей любви к Московскому Музыкальному обществу и консерватории и что благополучие их останется, несмотря ни на какие перемены, весьма близким моему сердцу до самой последней минуты моей жизни. Засим еще раз прошу простить меня, не сердиться и верить в полную искренность всего, что я написал».

Соединение в этом письме деловитости и прямоты было так необычно, что его даже не решились огласить на заседании дирекции и просили прислать другое — «не подробное, в выражениях хладнокровных, именно официальных». Но короткое или длинное, хотел он того или нет, письмо обрубило нити, четверть века связывавшие композитора с Москвой.

«Чайковский говорил мне, — написал 9 мая 1890 года Римский-Корсаков своему московскому другу, критику С. Н. Кругликову, — что намерен покинуть Москву и перенести центр своего тяготения в Петербург с будущего сезона». Это предположение не осуществилось или выполнить его уже недостало времени. Первая мысль об этом явилась, как мы видели, весною 1890 года. В декабре 1892 года он сообщал сотруднику «Петербургской газеты», что рассчитывает после большой артистической поездки вернуться в северную столицу и поселиться здесь окончательно. Причиной такого решения он назвал болезнь глаз, сделавшую невозможным чтение по вечерам и тем самым уничтожившую прелесть зимних вечеров в деревне. Были и другие причины, более существенные. В Петербурге находился Мариинский театр, где с величайшей предупредительностью ожидали теперь любой новой оперы или балета Чайковского. В Петербурге жили Модест, сотрудничество с которым началось так удачно, и Володя Давыдов, к которому стареющий, мучительно чувствовавший свое одиночество композитор привязывался все более и более. На север тянули и дружеские связи, завязавшиеся у Петра Ильича с молодыми представителями «новой русской школы» А. К. Глазуновым и А. К. Лядовым.

Разумеется, сердечная отзывчивость Чайковского завоевала ему сердца и композиторов-москвичей. «Вспоминаю то удивительное внимание и симпатичное отношение «о мне Чайковского, которые он оказал мне в 1892 году, тогда еще совершенному юнцу, при конкурсе дирижеров в Малый театр, когда я выступил перед ним со своей молодой, совсем ученической сюитой, — писал незадолго до своей безвременной кончины уже тяжело больной и от болезни, горькой бедности и одиночества унывавший Василий Калинников. — Этих минут я до самой смерти не забуду, и я помню, что тогда они дали мне чертовский прилив сил и энергии». Молодой прилив энергии похвала Чайковского дала не одному Калинникову. С простодушным восторгом сообщал юноша Рахманинов своему приятелю, что Чайковский в беседе с газетным репортером назвал его в числе наиболее даровитых композиторов нового поколения: «Спасибо старику, что не позабыл меня. После того как прочитал, сел за фортепьяно и сочинил пятую вещь»[128].

А много лет спустя, вдали от родины, он с горькой отрадой вспоминал, как Петр Ильич шутливо сказал, что Рахманинов родился под счастливой звездой, как в другой раз предложил, чтобы его «Алеко» исполнялся в московской опере вместе с «Иолантой». «Вы не будете возражать?» — с бесконечной деликатностью спросил Чайковский у двадцатилетнего музыканта…

Выросшее у Чайковского, по мере увеличения его авторитета и славы, сознание ответственности за все подрастающее поколение музыкантов сделало его к началу 90-х годов главой русской музыки. От него ждали не только новых выдающихся произведений, но и направления. И особенно это чувствовалось в Петербурге, где композиторские традиции были устойчивее и, с легкой руки Балакирева и Стасова, гораздо нетерпимее, чем в Москве.

А. К. Глазунов познакомился с Чайковским еще осенью 1884 года[129], у Балакирева. «Мы собрались к Балакиреву к назначенному часу, — вспоминал потом Глазунов, — с волнением стали ждать прихода Чайковского и, ввиду того что последний был не нашего лагеря, обсуждали вопрос о том, какой позиции нам держаться — вероятно, быть очень сдержанными. Появление Чайковского сейчас же положило конец несколько натянутому настроению… Мы как-то свободно вздохнули. Петр Ильич влил своим разговором свежую струю в условия нашей несколько запыленной атмосферы и непринужденно заговорил о предметах, о которых мы помалкивали, отчасти из-за чувства преклонения, связанного с каким-то страхом перед авторитетом Балакирева и других членов кружка… Вечер прошел очень оживленно. Говорили о музыке и, сколько помнится, о «Манфреде», только что оконченном Петром Ильичом. Кажется, были сыграны произведения Ляпунова и мои. Чайковский ушел ранее других, и с его уходом мы почувствовали себя опять в прежней, несколько будничной обстановке. Многие из молодых музыкантов, в том числе Ан. К. Лядов и я, вышли от Балакирева очарованными личностью Чайковского… По выражению Ан. К. Лядова, знакомство с великим композитором было для всех нас каким-то праздником».

Таковы впечатления 19-летнего Глазунова. Если взглянуть глубже, это был бунт против кружка, кружковой психологии и кружковой исключительности, вполне понятной в 60-х годах, изжившей себя двадцатью годами позже. «Счастливый композитор Чайковский! — шутливо заметил как-то Лядов. — Сочиняет, как ему хочется… Захочет — напишет и тривиальность, не боясь никакой критики». В кругу петербургских композиторов, где отбору чуждого банальности, имеющего самостоятельную ценность мелодического материала придавалось первостепенное значение, это звучало неслыханным вызовом, чуть ли не кощунством. А самое страшное, что в ходе крепнувшей дружбы с Чайковским эти настроения развивались вширь и вглубь. Труднее всех было Римскому-Корсакову. И Глазунов и Лядов были его учениками, его любимцами, его лучшей надеждой. Переживавший в начале 90-х годов сумеречную полосу личной и творческой жизни, Николай Андреевич тем болезненнее испытывал «педагогическую трагедию» ухода учеников, что сам напряженно искал (и к середине 90-х годов победоносно нашел) путь дальнейшего развития. В этой обстановке предстоящий переезд Чайковского тревожил и пугал его.

Была у прямого, непоклонного и верного заветам 60-х годов Николая Андреевича еще одна причина для недоброжелательного отношения к Чайковскому, отношения, в дальнейшем исчезнувшего, но успевшего положить неизгладимую печать на его воспоминания, писавшиеся в значительной части именно в эти критические для их автора годы. Поощряемый и одобряемый свыше, Чайковский, с его «аполитичными» операми и дающими удобный предлог для умопомрачительных постановок балетами, начинал казаться Корсакову таким, каким его хотел бы видеть Всеволожский, — официальным, почти что придворным композитором императорской России. Благоволение высших сфер к творчеству Чайковского особенно кидалось в глаза на безотрадном фоне судьбы лучших русских композиторов, от Глинки до Мусоргского, Бородина и самого Римского-Корсакова, оперы которого только-только терпелись на императорской сцене и то до поры до времени. При всей кажущейся убедительности такого сопоставления, вводившего в заблуждение, конечно, не одного лишь Римского-Корсакова, официальное признание и официальный почет, окружившие Чайковского, были если не благонамеренным лицемерием, то чистым недоразумением. Мы готовы добавить — трагическим недоразумением…

В январе 1894 года устроен был грандиозный костюмированный бал при высочайшем дворе. Все, решительно все были в парчовых, глазетовых и тончайшего сукна русских национальных костюмах (даже те, кто по-русски не изъяснялся или изъяснялся с некоторым усилием). И когда на этом маскараде Александр III милостиво сказал приглашенному петь со своим хором Славянскому; «Я вашу полезную деятельность и ваше служение русскому искусству приравниваю к службе государственной», вот тут никакого недоразумения не было и быть не могло. Тут был свой человек на своем месте.

В этих трудных, щекотливых обстоятельствах Петр Ильич проявил не только выдающийся такт и обычную деликатность, но и настоящую широту крупного общественного деятеля. Старое направление московского консерваторского кружка и московской музыкальной критики, то есть твердый курс на сплочение всех творческих, всех на деле служащих родине и искусству сил, он стал энергично проводить в эпоху, когда изжиты были многие былые противоречия, когда даже воинственные Ларош и Кюи, казалось, готовы были протянуть друг другу руки, когда сошла со сцены «немецкая партия», а итальяномания потеряла прежнее значение, когда, зато, пользуясь общественным затишьем, выросла целая буйная поросль влиятельных «мошенников пера», вроде нововременца М. М. Иванова, утилизировавших широкие рецензентские возможности для продвигания своих сочинений в театры и на концертные эстрады, для травли и обливания помоями соперников и даже для мелкого вымогательства.

17 декабря 1888 года Петр Ильич, вызвав своего рода сенсацию и в высшей степени кислые комплименты «Нового времени», продирижировал «Бурей» в одном из «Русских симфонических концертов» — концертной организации, созданной в Петербурге М. П. Беляевым и руководимой Корсаковым. «Я очень, рад, — писал Петр Ильич брату Анатолию, — что мне пришлось публично доказать, что я вне всяких партий…» «Для меня одинаково симпатичны и Балакирев, и Корсаков, и А. Рубинштейн, и Направник, ибо все это люди талантливые и добросовестные, — писал он в те же дни. — Всякая бездарность, всякая посредственность, претендующая быть талантом и не пренебрегающая никакими средствами для того, чтобы о себе рекламировать, для меня ненавистна… Хотя к школе, называемой «новой русской» или «Могучей кучкой», принадлежит глубоко ненавистная мне личность г. Кюи, но это нисколько мне не мешает уважать и любить таких представителей школы, как Балакирев, Римский-Корсаков, Лядов, Глазунов, и считать для себя лестным появиться на концертной эстраде рядом с ними». Как бы в ответ на эту демонстрацию дружбы, в июне 1889 года Римский-Корсаков включил в программу русского концерта в Париже, прошедшего под его управлением, первую часть Первого фортепьянного концерта Чайковского…

Но еще гораздо значительнее этой маленькой демонстрации было выступление Чайковского в печати в ноябре 1892 года. Обдуманное и взвешенное, оно производит впечатление настоящей декларации, настоящей программы, в которой затронуты многие вопросы, до музыкального образования и необходимой его реформы включительно. Но самое интересное в нем — это выпукло-отчетливое определение своего отношения к композиторам «новой русской школы».

В беседе с сотрудником иллюстрированного журнала «Петербургская жизнь», появившейся в этом довольно распространенном журнале 12 ноября, Чайковский, к изумлению репортера, заявил, что деление русских композиторов на «кучку» и «консерваторскую» партию представляет «какое-то странное смешение понятий, какой-то колоссальный сумбур, которому пора бы отойти в область прошлого». «По общераспространенному в русской музыкальной публике представлению, — продолжал Чайковский, — я отнесен к партии, враждебной тому из живых русских композиторов, которого я люблю и ценю выше всех других — Н. А. Римскому-Корсакову. Он составляет лучшее украшение «новой русской школы»; я же отнесен к старой, ретроградной. Но почему? Н. А. Римский-Корсаков подчинялся в большей или меньшей степени влияниям современности, — и я также. Он сочинял программные симфонии, — и я также. Это не помешало ему сочинять симфонии в традиционной форме, писать охотно фуги и вообще работать в полифоническом роде, — и мне также. Он в своих операх поддавался веяниям… новаторского отношения к оперной фактуре, — и я, быть может, в меньшей степени, также… Я много лет был профессором консерватории — якобы враждебной «новой русской школе», — и Н. А. Римский-Корсаков также! Словом, несмотря на всю разность наших музыкальных индивидуальностей, мы, казалось бы, идем по одной дороге; и я, со своей стороны, горжусь иметь такого спутника». Трудно было сказать яснее. И хотя в своем стремлении к единству Чайковский скрадывает некоторые реально существовавшие противоречия (резко отрицательное отношение Лароша, Кашкина, Танеева и свое собственное к творчеству Мусоргского, например), но в главном он был прав, утверждая, что «тут есть странное недоразумение, которое принесло и продолжает приносить печальные последствия».

Нагроможденные за тридцать лет полемики бумажные горы грозили скрыть от зрителей истинное положение вещей. Горячие споры во многом несогласных между собой и все же делающих общее дело творцов заметно облегчали темную работу хищников, раздувавших несогласия, кадивших мертвецам, чтобы живых задеть кадилом, побивавших Мусоргского Серовым, Антона Рубинштейна — Мусоргским, а Римского-Корсакова — Чайковским.

Программное выступление Чайковского в «Петербургской жизни» и ожидаемое переселение композитора на постоянное жительство в Петербург нашли несколько неожиданный отклик в беседе с Ц. А. Кюи, помещенной в том же журнале месяц с небольшим спустя. Кажется, в первый (и в последний) раз за всю свою почти полувековую музыкально-критическую деятельность Цезарь Антонович без оговорок и размежеваний признал Чайковского «своим». «Не подлежит сомнению, — заявил он, — что Чайковский принадлежит к новой русской школе, но он постоянно жил в Москве и, пожалуй, только поэтому не вошел в состав нашего более тесного круга… Если, на первый взгляд, его деятельность покажется совершенно иной, чем деятельность одних членов кружка, то, вместе с тем, она представляет большую аналогию с деятельностью других; вообще следует помнить, что и сами члены нашего кружка во многом не сходились в оттенках направления». Для критика, восемью годами раньше назвавшего оперу «Евгений Онегин» произведением «мертворожденным, безусловно несостоятельным и слабым», это был поразительный прогресс.

Открывалась новая полоса в истории русской музыки. «Новые времена — новые птицы; новые птицы— новые песни. Хорошо это сказано! — писал Корсаков в 1890 году и хмуро добавлял; — Но птицы у нас не все новые, а поют новые песни хуже старых…» Через два года в откровенной беседе с приятелем он выразился прямее: «Знаете, я просто с ужасом слежу за тем, что музыка теперь все более и более стремится к упадку и этот даровитый Чайковский сам убьет и свою музыку и музыку вообще, окончательно испортив вкус публики своими «Щелкунками», нарядными с внешней стороны, но до невообразимости мелкими по музыке. Я, на месте публики, в последнем симфоническом [собрании][130] вынес бы Чайковского на руках за его «Ромео и Джульетту» и освистал бы за его «Сюиту».

Об упадке композиторского творчества писал в эти же годы А. Рубинштейн. Много раньше заговорил об упадке, наступающем в музыке, Ларош, последовательно рассматривавший всю романтическую школу как блистательный закат искусства. Пессимистическим оценкам современной музыки отдал в свое время (в письмах 1880 года) щедрую дань и сам Чайковский. Но он давно отбросил эту самоуверенную и, несмотря на кажущуюся широту обобщений, ограниченную философию художественной истории.

Словно ответ унылым прорицаниям, звучали полные уверенности слова Чайковского в «Петербургской жизни»: «Если вообще трудно согласиться с безусловно пессимистическими взглядами на состояние современной музыки и на ее будущее… то еще менее имеется поводов приходить в отчаяние насчет прогрессивного хода музыкального дела в России. Когда я вспомню, что такое была русская музыка во времена моей юности, и сравню тогдашнее положение вещей с теперешним, то не могу не радоваться и не возлагать самых лучших надежд на будущее…»

К завтрашнему дню русской музыки, к завтрашнему, уже не наступившему, дню самого композитора были обращены произведения Чайковского, созданные им в эти ближайшие после «Пиковой дамы» годы, — опера «Иоланта» и балет «Щелкунчик».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ГЛАВА 3. СНОВА ЛОЗАННА. БЕСЕДЫ С МАРУСЕЙ. УРОКИ МУЗЫКИ У МОСЬЕ БИШОФ. М-ЛЬ ЖАНН

ГЛАВА 3. СНОВА ЛОЗАННА. БЕСЕДЫ С МАРУСЕЙ. УРОКИ МУЗЫКИ У МОСЬЕ БИШОФ. М-ЛЬ ЖАНН Мы ждали приезда кузины м-ль Люсиль – м-ль Жанн. О ней говорили, что она очень строга, очень религиозна, что только какие-то семейные обстоятельства помешали ей стать монахиней. Наши сердца уже

Глава 19. Занятие русской Польши

Глава 19. Занятие русской Польши Ко времени обратного взятия Львова я должен был, к сожалению, оставаться в Вене, где 21 июля 1915 г. в суде ландверной дивизии начался процесс первой серии русин. В эту серию лиц, скомпрометированных брошюрой «Галиция будущего» и своевременно

Глава седьмая ВЕЛИКАНЫ РУССКОЙ НАУКИ

Глава седьмая ВЕЛИКАНЫ РУССКОЙ НАУКИ Мечников получает кафедру в Одессе Людмила Васильевна охотно принимала участие в работах Ильи Ильича. С большим мастерством она зарисовывала то, что показывал ей в микроскоп муж. Но после письма Сеченова научная работа Ильи Ильича

Глава 6 УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ ДОЧЕРЕЙ ЛЮДОВИКА XV (1759)

Глава 6 УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ ДОЧЕРЕЙ ЛЮДОВИКА XV (1759) Пьер Огюстен не успел оправиться от депрессии, связанной со смертью жены и разбирательствами с ее семьей, как его постигло еще одно горе: 17 августа 1758 года умерла его мать, г-жа Карон. Чтобы хоть как-то отвлечься от печальных

Глава седьмая: мужик для музыки

Глава седьмая: мужик для музыки Поутру в холодильнике обнаруживается шикарная линия продуктов — полупустая бутылка бюджетного виски White Horse без крышки, два пива «Крушовице», какая-то старорежимная сельдь в винном соусе, икра минтая и кетчуп. Рядом с плитой валяется

Глава 1 ГЕНИЙ ИЗ РУССКОЙ ГЛУБИНКИ

Глава 1 ГЕНИЙ ИЗ РУССКОЙ ГЛУБИНКИ Если присмотреться, то окажется, что наибольшая часть жизни многих растрачивается на дурные дела, немалая часть — на безделье, а вся жизнь в целом — вообще не на то, что нужно. Луций Аней Сенека. I

Глава II О русской оппозиции здесь и «там»

Глава II О русской оппозиции здесь и «там» Русская эмиграция, ушедшая из России после гражданской войны, окончившейся в 1922 году победой коммунизма, — явление исключительное. Она была многочисленна, как ни одна эмиграция до нее, — статистики определяли ее численность в

Глава 10 Созвучно русской душе

Глава 10 Созвучно русской душе От небесного грома до шепота Учит – все до копейки отдай. Грузом тяжким священного опыта Переполнен мой дух через край. И забыла я – есть ли средь множества То, что всем именуется – я. Только крылья, любовь и убожество, И биение всебытия. Мать

ГЛАВА 4 «Памятники русской старины»

ГЛАВА 4 «Памятники русской старины» Новый, 1882 год начался оттепелями. Распутица, мокрый снег, туманы, неблагополучие в стране нагоняли тоску.Безобразов, поздравляя Голышева с Новым годом, писал: «Дай Бог, чтобы для всех нас он был лучше 1881, опозоренного мученическою