Глава 5 Последний «великий поход»

Глава 5

Последний «великий поход»

«Дикое» время — время блужданий и поисков — близилось к концу. Но мне очень хотелось еще хоть раз совершить большое путешествие, чтобы «окружение» заметило меня и чтобы я это почувствовал.

Как-то постепенно я начал ощущать себя отверженным, словно вытолкнутым из общества, в котором вырос. Но инстинктивно я знал, что роль аутсайдера не для меня, что мое место все-таки где-то тут.

Там, «за морями», дул крепкий ветер. Мне хотелось испытать его на себе, но при непременном условии вернуться на родину, чтобы набраться новых сил. Даже если это случится, как в прошлые годы, когда я набрался лишь одной ярости.

В 1960 году я начал свое последнее большое путешествие «автостопом» — оно должно было стать апогеем тех лет, в которые я гонялся за «белым жеребцом». Так я для себя решил. И хотел также накопить в этом последнем путешествии как можно больше жизненного опыта и укрепиться духом, чтобы, вернувшись, суметь противостоять серым будням и попытаться стать кем-то в этой «ноябрьской»[6] стране!

План был таков: отправиться «автостопом» в Индию. Книга моей юности, которую я обнаружил в книжном наследии своего отца, «Путешествие в Индию» Вальдемара Бонзеля, еще в детстве подогревала мое любопытство и будоражила фантазию. Позднее сюда добавились книги Сомерсета Моэма и мемуары путешественника-велосипедиста Гейнца Хельфгена «Вокруг света на велосипеде», утвердившие меня в намерении отправиться именно туда, потому что я верил, что только там смогу найти избавление и спасение для своей мятущейся души.

Уже многие «автостопщики» добрались до этой заветной цели — в Индию через Турцию, Сирию, Ирак, Персию, Пакистан. У ночных бивуачных костров или в других точках, где встречались хиппующие туристы, я сполна наслушался подлинных и выдуманных историй, которым не было конца, про необыкновенные приключения во время этого путешествия. И я подумал, раз уж я сумел объехать «автостопом» все близлежащие европейские страны, значит, я уже созрел для такого похода. Я еще, правда, намеревался осложнить свой маршрут и заскочить ненадолго в Израиль, чтобы разделаться со своим немецким прошлым, поработав там несколько месяцев в каком-нибудь кибуце.

В Индию я в этот раз так и не попал. Но «Индия», вернее, то, что я от нее ждал, могла быть везде!

Поначалу этот великий «индийский поход» начался довольно тривиально: отец, который не уставал бороться за меня, стараясь не допустить, чтобы я вырос олухом, как он выражался, отвез меня на своем стареньком удобном «мерседесе» из Нюрнберга в Вену, как следует подкормил там на прощание в греческом ресторанчике после посещения знаменитой Испанской школы верховой езды и, напутствовав на дорогу неизбежными в такой ситуации отеческими наставлениями, предоставил меня наконец бродяжнической судьбе на съезде с автобана в южном направлении.

Конечно, я не раскрыл ему всей правды об авантюрных целях моего путешествия, а только сказал, что хочу еще разок пару недель поболтаться в любимой Греции, где провел в 1957 году несколько месяцев.

Не стану зря утверждать, будто обстоятельная заботливость отца была мне уж столь неприятна, тем не менее я раскинул руки и радостно исполнил танец дикаря, ликуя, что обрел наконец-то полную свободу — стою опять один на большой дороге, дышу вольным воздухом и ничего не вижу перед собой, кроме неизвестности. Ведь невозможно даже предположить, что ждет меня впереди. В ближайшие десять минут, как только остановится первая машина, мои планы могут измениться. Белый жеребец моих мечтаний бил копытом, фыркал и призывно ржал.

Поначалу путешествие протекало гладко. Уже через несколько часов я добрался до Граца. Но там мое неудержимое стремление вперед было приостановлено, и пришлось запасаться терпением. Чтобы получить тогда транзитную визу через Югославию, я вынужден был битых три дня околачиваться в Генеральном консульстве Югославии в компании своих единомышленников, подвергаясь бюрократической волоките со стороны чиновников, готовых довести любого нормального, но замордованного ими человека до белого каления.

Любого — но только не нас! Мы жили в молодежном общежитии в Граце — мрачной запущенной казарме, — часами просиживали в кабаке за дешевым вином из австрийской земли Бургенланд и травили наши байки, обмениваясь адресами подходящих ночлежек и предупреждая друг друга о неприветливости и негостеприимности некоторых местных жителей, встретившихся на пути.

Для одного из нас — голландца — «великий поход» здесь и закончился. «Базу» закрывали в десять вечера, а мы с радостных попоек никогда не возвращались раньше полуночи, и нам не оставалось ничего другого, как добираться до своих спальных мест на втором этаже по водосточной трубе. Это случилось на третий день моего житья-бытья в Граце. Проржавевшая труба рухнула. Тот, кто взбирался последним, приземлился на каменном казарменном плацу и сломал себе ногу.

Я покинул Грац на следующее утро. Но счастье в тот дождливый день мне на дороге не улыбнулось, сколько я ни голосовал, меня никто не взял, так что вечером, насквозь промокший и зверски голодный, я снова появился в казарме.

Мне, однако, не терпелось продолжить путешествие, и я решил отправиться назавтра в Белград «экспрессом». В семь часов утра я уже стоял на сквозняке на перроне в Граце. И вот с опозданием на три часа медленно вкатывается отфыркивающийся «экспресс». До Белграда ему понадобится пятнадцать часов.

Да хоть двадцать, пятьдесят или даже сто!

Когда я еще утром стоял на перроне с рюкзаком за спиной, прислонив свою зачехленную гитару к фонарному столбу, я заметил маленькую веселую кучку греческих студентов, вероятно, возвращавшихся тем же поездом к себе на родину. Они смеялись, болтали, размахивали руками на манер жителей южных стран, пели песни, ни минуты не стояли на месте спокойно. Увидев гитару, они подошли ко мне и попросили сыграть: семеро веселых, готовых на любую проделку парней моего возраста и до умопомрачения обворожительная девушка с черными кудряшками и в обтягивающем ярко-синем платье, которая находилась в центре всеобщего внимания. До сих пор на меня еще никто не смотрел такими блестящими и черными как смоль глазами.

Группа студентов приняла меня. Мы заняли два соседних купе. Но большую часть времени мы сидели тесно набившись в одно из них, непрерывно что-то рассказывая и смеясь. Они пели песни своей родины. А я выдал несколько баварских шуточных куплетов.

Ребята были из северной Греции, а она из Эдесы. Все они учились в Граце и возвращались домой на Пасху. Парни относились к этой яркой райской птичке по-братски. Вскоре они заметили мои восторженные взгляды, прикованные к этим глазам, черным, как эбеновое дерево.

Мы заговорили о любви. И в зависимости от предметов, изучаемых моими новыми друзьями, они на полном серьезе присовокупляли к теме прагматические, религиозные, психологические и медицинские объяснения этого необъяснимого феномена. Я думал о прекрасной гречанке, а она, накрывшись курткой, прикорнула в уголочке у окна и дремала. Мое сердце билось так сильно, что, казалось, оно стучит у меня в висках.

Забывшись, я начал думать вслух, так что все в купе услышали, как я громко произнес:

— Любовь — это два, как ворон, черных глаза!

Она стянула с лица куртку, провела пятерней по коротким черным волосам и уставилась на меня долгим взглядом — мне казалось, это будет длиться вечно.

Деликатные друзья-студенты выскользнули один за другим из купе. Я подсел к ней, обнял ее рукой за покатые плечи, глядел на пробегавшие за окном югославские ландшафты и мечтал об одном — чтобы поезд никогда не останавливался.

Но он прибыл в Белград, нарастив свое опоздание еще на несколько часов. Не видя ничего вокруг, я стоял на перроне вокзала. Она прилипла к стеклу и неотрывно смотрела на меня из поезда. Любовь пламенных взглядов!

Поезд медленно тронулся, а она все смотрела. Все дальше высовывалась из окна, все быстрее удалялась от меня. Наконец она робко подняла на прощание руку. Вдали, уменьшаясь, исчезало ярко-синее пятно и черные кудряшки. Я еще постоял на перроне, прежде чем понял, что ее больше нет рядом.

Мы почти не говорили друг с другом. Она очень мало понимала по-немецки и едва по-английски. Я даже не спросил, как ее зовут! Медленно-медленно спускался я с небес на землю.

И с удивлением обнаружил, что стою на перроне, покрытом щебнем, среди шумных, снующих туда-сюда людей, они тащат деревянные чемоданы, обнимаются, здороваются, прощаются, кричат друг другу на чужом сербском языке, передают приветы, новости, пожелания. На подножке вагона пыхтящего на соседнем пути поезда сидел старик с изборожденным морщинами лицом, в типичной для сербских крестьян лихо сдвинутой на лоб фетровой шляпе и со стоическим спокойствием смотрел, не шевелясь, на суетливую толкотню вокруг.

Я потратил почти целый день, прежде чем нашел дешевое пристанище на стоящем на якоре дунайском фрахтовом судне. Бесцельно бродил я по белградским улицам. Мое пребывание здесь казалось мне бессмысленным.

Незадолго до полуночи маленькая упругая сербка затащила меня в темную подворотню и чуть не задушила поцелуями. Потом я пошел провожать ее через весь город домой, там она заставила меня еще постоять перед входом, чтобы через несколько минут под новый шквал поцелуев сунуть мне в руки фото, на которое я должен был взглянуть, только когда она исчезнет. Сербка была изображена на нем голой, не считая тоненьких прозрачных колготок. Длинные прямые волосы спадали ей на плечи и доходили до бедер. На верхней губке темный пушок.

Не очень-то эротично, подумал я, лежа в судовой койке и не находя сна. Я поднялся, сложил свои вещички и пошагал в серых утренних сумерках через безлюдный Белград на вокзал.

Через четыре часа меня уже убаюкивало равномерное постукивание колес скорого поезда, который шел в Салоники. Я сидел, пристроившись в уголочке у окна, и дрема плавно перешла в чуткий изнурительный сон. Наполовину еще наяву, а наполовину уже во сне я видел перед собой пару черных блестящих глаз моей прекрасной гречанки. Стук колес с каждым метром приближал меня к ней!

Первую ночь на греческой земле я провел в матросском притоне недалеко от порта Салоники, который был мне знаком еще по прошлому моему путешествию. Всю ночь громыхали тяжелые шаги приходивших и уходивших людей — в комнате было восемь кроватей. Однако, когда я на следующий день проснулся после беспокойной ночи в десять часов утра, всех давно уже и след простыл.

Я открыл деревянные ставни, и живительное греческое солнце заполнило затхлую, провонявшую комнату. С улицы доносился шум, и снизу поднимались запахи пестрого и оживленно бурлящего овощного базара. Повозки с мулами с трудом протискивались сквозь гущу людей. Одна рыночная торговка увидела мое заспанное лицо в окне второго этажа и крикнула мне что-то по-гречески, показывая вопросительно на дыню. Изо всех сил свистел полицейский, но на него никто не обращал внимания. Водитель «веспы» пытался непрерывными гудками проложить себе дорогу в толпе хаотично снующих во всех направлениях людей.

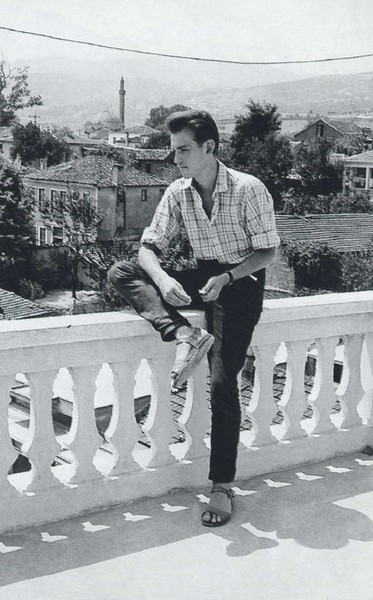

В ожидании на крыше маленькой гостиницы в Эдесе

Я глубоко вдыхал в себя эти поднимающиеся запахи лука, цветов, навоза, пряностей, зажаренного на углях мяса и гор овощных отходов. Неописуемое ощущение счастья охватило меня при виде этой сочной, кипящей внизу жизни. С каким наслаждением обнял бы я всю эту по-брейгельски великолепную рыночную картину!

— Жизнь прекрасна! — завопил я из окна.

Кое-кто удивленно поднял голову. Но я уже исчез, направляясь к умывальнику. Я опять вспомнил про черные как смоль глаза! Я умылся, сложил вещи, купил у приветливой рыночной торговки дыню и отправился в путь, выйдя на шоссе, которое вело на Эдесу.

До маленького городка на севере Греции я добрался во второй половине того же дня. Справившись, где находится обязательный для каждого греческого города променад, по которому ежевечерне прогуливается молодежь и все знакомятся друг с другом, я снял там в маленькой дешевой гостинице номер, взобрался по лестнице на крышу, где горничная гладила постельное белье, уселся со своей гитарой у самого парапета и принялся бренчать одни и те же аккорды.

Как я и предполагал, все гуляющие с любопытством глядели наверх, и я отчетливо видел их лица.

Надо было терпеливо ждать. Три вечера подряд провел я на крыше, бренча на гитаре. Три вечера жители Эдесы задирали кверху головы, а я глядел на них сверху вниз. Меня одолевали сомнения. Она действительно сказала «Эдеса»? И смогу ли я узнать ее здесь, при другом освещении, вдобавок сверху, с крыши, а что, если она будет в другом платье, не в ярко-синем? И вдруг она запрятала свои кудряшки под платок?

И тут я увидел ее! Это была она! С четырьмя подружками, взявшись под руки, прогуливалась по улице. На ней было ярко-синее платье! Я крикнул: «Привет!» — и кинулся по лестнице вниз на улицу.

Подружки с любопытством разглядывали меня. Она представила меня им по-гречески, довольно равнодушно, как мне показалось. Мне позволили влиться в ряды гуляющих. Подружки хихикали. Одна из них вполне сносно говорила по-английски. И стала играть роль переводчицы. Я спросил, когда бы я мог встретиться со своей черноокой богиней наедине, если можно? Подружки захихикали.

«Never!» — последовал через переводчицу ответ. Я шел рядом подавленный. Трижды продефилировали мы по «проспекту». Мне ничего не удалось из нее вытянуть. Она трещала как сорока, болтая с подружками. Я молча шел рядом с ней и не мог даже взглянуть в ее прекрасные черные очи.

Наконец все стали прощаться, им пора было домой. Вот они уже и ушли. Я стоял в вечерних лучах солнца, и меня пробирал озноб. Медленно побрел я к своей гостинице.

Вдруг рядом со мной возникла «переводчица»:

— Она послала меня! Ты должен извинить ее. Она не могла с тобой разговаривать. Слишком многие смотрели на вас! Завтра в пиниевой роще, за городом, в одиннадцать часов. Она придет. И вы станете говорить про любовь. Она будет точно!

Я хотел еще переспросить, но она уже снова исчезла.

На следующее утро в половине десятого я стоял за городом в пиниевой роще и смотрел на дорогу, которая вела к ней. Я простоял много часов. Она не пришла. Никто не пришел, даже «переводчица».

То, что я испытывал, нельзя было назвать ни печалью, ни яростью — это было пробуждением ото сна: мир вокруг такой теплый, круглый, цветной и даже вполне осязаемый. Да, казалось, нет ничего невозможного. Все в пределах досягаемого! А любовь ли это была?

Я поплелся назад в город, меня погнал туда голод.

В маленькой харчевне я заказал «гирос» (шаурма) и стакан вина, ко мне подсел молодой человек старше меня и представился по-английски студентом, изучающим архитектуру.

Что тебя связывает с этой… (он произнес довольно длинное женское греческое имя). Может, ты ее австрийский «друг»? Я спросил, какое ему до этого дело, и тут мне стукнуло в голову, что я опять не узнал, как ее зовут.

— Ты голоден? — спросил он неожиданно. — Идем, я приглашаю тебя к моей маме. Она приготовит настоящую греческую еду. Идем, ты будешь нашим гостем!

С некоторыми колебаниями я последовал за ним — голодный и съедаемый любопытством.

— Ты должен знать… (опять последовало длинное женское имя) — дочь начальника полиции Эдесы! — принялся он просвещать меня по пути к дому своей матери. — И от него нельзя скрыть ничего, что касается его дочери. Ты хотел встретиться с ней? Так он отослал ее сегодня с подружкой в свой загородный дом, это три часа езды от Эдесы.

— Когда она вернется?

Он только пожал плечами.

Я остался в Эдесе еще на неделю. Перезнакомился с друзьями моего приветливого «просветителя» и побывал у всех в гостях. Почти каждый из них следил за моими «приключениями» с момента неожиданного появления на крыше маленькой гостиницы. Кто-то доложил им о влюбленности молоденького «австрийца»(!) из белградского «экспресса».

В этом маленьком городе тайн не было!

Наступил день, когда пора уже было продолжить свое путешествие. Я опять стоял на шоссе. Колыхающийся фургон взял меня только до Пеллы, а здесь жизнь словно замерла. Я стоял и ждал час за часом.

В Пелле жил когда-то Александр Великий. Несколько развалюх и фундамент дворца великого грека — больше ничего. Я меланхолично обошел остатки стен, где когда-то находился центр мира. Ощущение величия не снизошло на меня. Я слишком мало знал об этом примечательном античном месте и его роли в истории.

Дно так называемой бани Александра — каменный квадрат двух-трех метров глубины, наполненный из подземного источника кристально чистой горной водой, — было усеяно монетами, которые набросали туда через левое плечо суеверные туристы. Полуденное солнце припекало, несмотря на весну. Кругом не было ни души.

Я скинул одежду и нырнул голышом в баню Александра Великого. Вода обжигала. Я бешено колотил руками, пытаясь дотянуться до дна, чтобы собрать немного монет. Но из этого ничего не вышло. Внизу вода была еще холоднее. Когда я снова вынырнул, то до смерти испугался. С десяток вооруженных до зубов солдат окружили бассейн, наставив на меня винтовки. Они вытащили меня из воды и прямо голым посадили в военный грузовик. Отбиваясь от них и громко крича, я все-таки добился, чтобы они хотя бы подобрали мою одежду и закинули в машину мой рюкзак. По дороге в палаточный военный городок я снова оделся.

Ушло несколько часов, прежде чем мне наконец удалось объяснить говорящему по-немецки офицеру, что никакой я не коммунистический шпион и не заброшенный из Албании провокатор. Наконец они меня отпустили. Оказалось, что я искупался в резервуаре с питьевой водой на территории военного лагеря!

До Салоник я добрался в тот же вечер. И отправился в ту же ночлежку, что и десять дней назад. Только на этот раз все показалось мне еще более убогим и грязным. Ранним утром следующего дня я покинул город, даже не бросив на него прощального взгляда. Белый жеребец уже снова бил копытом. Дорога, неизвестность и романтика звали меня в путь. Полный храбрости и надежды, я вытянул навстречу катившемуся мимо меня потоку машин правую руку с поднятым кверху большим пальцем.

Дряхлый разваливающийся грузовик, грохочущий бортами, затормозил передо мной. Я влез в кабину водителя. От дизельного мотора между сиденьем водителя и моим исходила такая невыносимая жара, что, несмотря на опущенные боковые стекла, дышать в кабине было нечем. Усатый шофер в драной майке сидел на самом краешке сиденья и время от времени утирал грязным полотенцем потное лицо.

Через несколько километров дороги на обочине появился еще один такой же с поднятым большим пальцем и потребовал, чтобы его тоже взяли. Водитель остановил машину и махнул ему, чтоб забирался. Я был в бешенстве — во-первых, из-за невыносимой жары, во-вторых, потому что «автостопщики» становились на малолюдных дорогах друг для друга конкурентами. Я вылез, предоставляя новичку место поближе к раскаленному мотору. Целый час мы так и ехали — не произнеся ни слова. Из-за чудовищного шума мотора разговаривать все равно было невозможно.

Пыхтя и сопя, допотопный грузовик с трудом преодолел крутой подъем, откуда дорога прямиком вела в долину вниз, где через ручей был перекинут узенький каменный мостик в одну колею. По другую его сторону дорога опять резко уходила вверх.

Наш грузовичок покатился наконец-то быстрее. Навстречу нам шел точно такой же и, казалось, тоже набирал обороты. Похоже было, что оба водителя считали делом чести первым добраться до моста. Ни один из них не сбавлял скорости. Напротив, чем дольше мы спускались под горку, тем стремительнее неслась наша колымага «античных» времен! Мы, «конкуренты», впервые взглянули друг на друга. Потом на нашего водителя. Тот сидел обливаясь потом и намертво вцепившись в руль, одержимый только одной мыслью — удержать его.

Оба грузовика сближались на бешеной скорости, находясь в равной удаленности от моста. Подъехав еще ближе, мы увидели, что с нашей стороны нет перил и части моста тоже. Я закрыл глаза и вцепился как можно крепче в приборную доску. «Сначала любовь, а теперь еще и смерть», — успел подумать я. Раздался свист, потом короткий удар, левое боковое зеркало влетело в кабину, послышался страшный грохот. Машина накренилась, словно ехала по глубокой выбоине. А в следующий момент мы уже снова выбрались на прямую, которая вела наверх. Пыхтя и фыркая, эта уродина доползла до самой верхушки. Там водитель остановил машину, откинулся назад и начал обтирать грудь грязным полотенцем.

Мы с «конкурентом» минуту молчали, словно окаменев. Потом, как с цепи сорвавшись, одновременно обрушили свой гнев на шофера — один по-английски, другой по-немецки. Он что, спятил? Почему не тормозил?

Бедный человек посмотрел на нас с тоской, потом опять подвинулся на самый краешек сиденья и несколько раз нажал на педаль тормоза, которая в конце концов клацнула.

Мы выползли из кабины полуживыми и бросились на выжженную траву сбоку от дороги. Добродушный «смертник» отправился дальше в путь уже без нас.

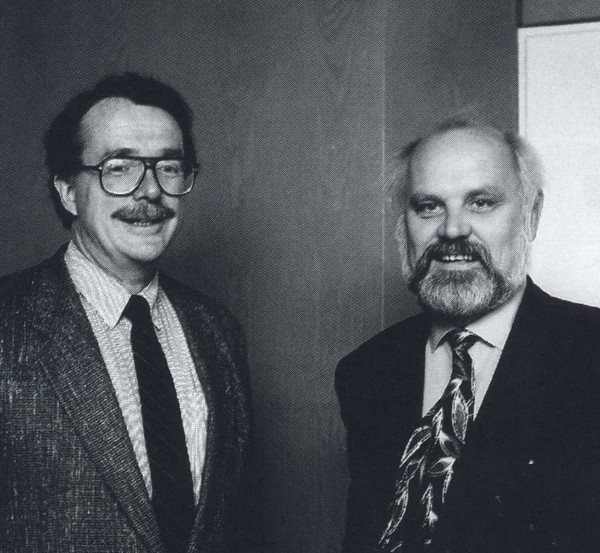

Дэвид Лестер оказался студентом из Сиэтла, США. Это был эталон американского студента: высокий, сильный, в веснушках, с густой шевелюрой курчавых каштановых волос. Одет был в джинсы, кеды и клетчатую рубашку лесорубов — будничная одежда, которая только через десять лет станет у нас обязательной частью экипировки каждого хиппующего юнца.

С Дэвидом Лестером, попутчиком в поездке «автостопом» по Турции, несколько лет спустя, когда он навестил меня в швейцарском колледже им. Альберта Швейцера

Дэвид закончил учебу в университетском колледже и путешествовал по Европе «автостопом» от Испании до самой Турции. Мы стали друзьями не только на время этого путешествия, но и на многие последующие годы. Не так давно мы сидели за бокалом вина в одном будапештском винном погребке, и он, вспоминая прошлое, рассказывал, как хипповал в шестидесятом в Венгрии.

«Избежав смерти», мы решили или продолжать путешествие вместе, или назначать дни и места встреч, где сможем найти друг друга вечером.

Так у нас все отлично и получалось благодаря помощи многочисленных греков, устремившихся в восточную часть Стамбула, где они собирались провести Страстную неделю и отпраздновать Пасху вместе с греческим патриархом православной церкви в храме пещерного монастыря. Мы благополучно добрались до города и через два с половиной дня встретились, как и договорились, на ипподроме в Стамбуле и поселились затем недалеко от него в маленьком чистеньком пансионате.

В тот же вечер мы оба стояли в страшной тесноте среди сотен верующих греков, держа перед собой, как и они, по толстой зажженной свечке, и слушали прекрасное, хотя и монотонное литургическое песнопение греческого патриарха и его помощников-священнослужителей. Когда богослужение закончилось, выходившие из базилики греки стали поздравлять друг друга, восклицая: «Christos anesti!», они обнимались и целовались, и мы оба чувствовали свое родство и причастность к этому единению верующих и не возражали, если нас тоже обнимали и целовали, особенно молоденькие сестры во Христе!

Дни в этом удивительном городе на берегах бухты Золотой Рог таяли, как турецкий мед. Мы без конца бродили по дворцу Топкапы, взбирались на минарет Голубой мечети, часами сидели возле Галатского моста на ступенях мечети султана Ахмеда — месте встречи всех «автостопщиков», которые перебирались из Европы в Азию и из Азии в Европу, обмениваясь здесь советами, предостережениями и премудростями своей путаной жизненной философии. Мы смотрели на рыбаков, съедали их улов, отменно приготовленный в маленьких ресторанчиках под Галатским мостом, и восхищались щуплыми носильщиками, которые с помощью кожаных ремней переносили на спине столы, стулья, шкафы, диваны и даже целые мебельные гарнитуры.

Я провел бы здесь еще не одну неделю, но даль и дорога звали меня. К этому добавилось то, что Дэвид не переносил турецкую еду и сутками не отходил от ближайшего туалета, постепенно созревая к отъезду из этой «не перевариваемой» им страны. Я помогал ему лекарствами из своих запасов, но они вскоре закончились, и потому во время наших совместных походов по городу Дэвид то и дело исчезал в маленькой лавочке или ресторанчике и выходил оттуда через бесконечно длящиеся пятнадцать минут белый как смерть.

Наступил день, когда мы пожелали друг друга счастья в пути и расстались. Дэвид собирался добраться до Бурсы, а оттуда как можно скорее вернуться в Грецию. Я все еще видел себя в мечтах на пути в Индию и потому ранним утром сел на паром, который перевез меня через Босфор, так что через час я впервые вступил на азиатскую землю.

…35 лет спустя после нашей встречи в Турции во Франкфурте на книжной ярмарке 1955 г.

Кто же мог предположить, что в самом недалеком будущем я по тем же причинам последую по стопам Дэвида, но только доберусь до Греции с куда большими трудностями!

Пока же я впервые находился в восточной Турции, которая внешне ничем не отличалась от остальной. Я стоял на выезде из местечка Юскюдар, уверенный, что хорошо подготовился к встрече с водителем-турком — те с удовольствием брали нас, но требовали небольшую мзду, — повторяя заученную фразу: «Talebe alman, param njok!» («Я — немецкий студент, платить не буду!»), но первый остановившийся грузовик оказался польским, марки «Варшава».

— Ты — немец? — спросил мужчина с усталым небритым лицом.

Я утвердительно кивнул.

— Ты — водительские права?

Я снова кивнул.

— Показать! — приказал он.

Я вытащил свое водительское удостоверение. Он дважды повертел его в руках.

— Хорошо! Залезать! — И он пересел на сиденье рядом с водительским, показал мне ручку переключения скоростей и ручной тормоз, свернул свою куртку, подложил ее под голову и закрыл глаза.

— Ты — ехать Анкара! — буркнул он и тут же громко захрапел, провалившись в глубокий сон.

И вот я сижу за рулем незнакомой машины, передо мной пятьсот километров дороги, в стране, о дорожных правилах которой я не имею ни малейшего представления. Хоть я и получил три года назад водительские права, но, кроме двенадцати часов учебной езды, никакой практики у меня не было. Тем не менее такой поворот в моей бродяжнической судьбе пришелся мне по душе — все-таки что-то новенькое. Я осторожно выжал сцепление, машина медленно тронулась с места. Уже через полчаса скованность ушла, и я напевал себе под нос песенки.

За десять часов езды я благополучно довез поляка, а заодно и себя в его грузовике до Анкары. Водитель был одним из тех, кто перегонял машины из Европы в Тегеран. И из Германии многие машины тоже проделывали этот путь. Мой «шофер» тут же предложил мне ехать с ним до Тегерана — мы могли бы подменять друг друга в пути. Но я с благодарностью отказался: я намеревался получить в Анкаре визу в Израиль.

В Анкаре никакого посольства Израиля не было, а глава официального израильского представительства, несколько дней подряд принимавший меня в своем кабинете одетым только в пижаму и замызганный халат, в конце концов так и не смог добыть мне въездной визы. Он посоветовал попытаться получить ее в Ларнаке на Кипре. Это, к тому же, единственно возможный путь для въезда в страну. Оттуда ходят фрахтовые суда, они могут взять студента на борт.

Я опять стоял на обочине. Притом на пустынной дороге, проходившей через Анатолийское плоскогорье, покинутое всеми способными передвигаться духами. До сих пор, вплоть до огромного соленого озера Туз, все шло гладко с помощью моей турецкой фразы и улыбающихся в ответ водителей. Но сейчас я стоял посреди забытой Богом соленой пустыни и не замечал кругом никаких признаков жизни — ни одной машины, и дорога в одну и другую сторону упиралась в бесконечный горизонт.

Подбадривая себя песенкой, я два раза переложил все вещи в рюкзаке, исполнил, не сходя с места, жизнерадостный танец, подстриг ногти на ногах. Когда вдали появлялась машина, я слышал ее еще до того, как видел. Поспешно похватав свои вещички, я занимал исходную позицию. Но — жиг! — и машина проскакивала мимо, уносясь в даль, и я еще долго слышал шум мотора, прежде чем вокруг снова воцарялась безмолвная тишина.

Один раз мимо меня проскочил форд «таунус» из Кёльна. Через двести — триста метров он затормозил и попятился назад. Любезный турист из Кёльна вылез со своей толстенной мамашей из забитой доверху машины и спросил, как я себя чувствую, потом они угостили меня горячим кофе из термоса, пожелали счастья и отправились дальше, принеся тысячу извинений, что не могут взять с собой.

Наконец — когда без всякого перехода сгустились сумерки — какой-то крытый фургон принес мне избавление, забрав из этой неприветливой местности. Водитель, еще до меня приютивший наверху на брезенте с дюжину турецких попутчиков с мешками и кульками, потребовал, несмотря на мое волшебное заклинание, плату в несколько лир, после чего позволил залезть к остальным наверх.

Там было невыносимо холодно. Позднее, ближе к полуночи, когда машина подпрыгивала на мрачной каменистой дороге в горном ущелье, освободилось теплое местечко в кабине водителя, я перебрался туда и постепенно отогрелся. Много раз за ночь мы делали остановки возле чайханы — сидя каждый раз на улице, пили сладкий горячий турецкий чай и ели сваренные вкрутую яички, посыпая их спекшимися комочками морской соли и заедая турецким хлебом.

На рассвете мы прибыли в Адану, и я тут же направился в старый караван-сарай, куда устремились и другие мои попутчики, и лег в постель.

Еще засыпая, я чувствовал, как жесткий костяной кулак уперся мне в бок под ребра. Но я слишком устал, чтобы придать этому значение. В полном изнеможении я заснул и проснулся в полдень весь в поту, и только жуткие позывы заставили меня встать и добраться до грязного «очка» на постоялом дворе. Турецкая диарея поразила и меня.

Свой запас таблеток я израсходовал на Дэвида. А кроме того, к поносу добавился еще и грипп, который я заработал, продрогнув ночью в горах наверху фургона. Мое состояние ухудшалось с разительной быстротой.

Войти в караван-сарай можно было только через большие ворота. В замкнутом квадратном внутреннем дворе отдыхали раньше вьючные животные. Теперь он был заставлен сотнями бочек и чанов, в некоторых из них цвели цветы. Гостевые номера — комнаты с двумя, четырьмя и восьмью кроватями — находились на втором этаже, по которому вокруг здания шла крытая галерея, откуда можно было попасть в номера.

По внутренней стороне обветшалой деревянной галереи проходил желоб, в него стекала вода из незакрывающихся кранов, страшно тарахтевших, когда их открывали. По утрам здесь можно было умыться, стоя рядом с другими постояльцами, или ополоснуться до пояса.

Чтобы добраться до «очка», мне надо было пробежать полгалереи до угла по фасаду, где вниз во двор вела деревянная лестница, а там вдоль той же стены назад в противоположный угол двора, где находился вонючий сортир.

Десять дней и ночей провел я на этом постоялом дворе в изнурительной лихорадке — с грохотом несся по лестнице вниз, когда терпеть уже не было сил, и, слабея с каждым разом, медленно и тяжело дыша, с трудом карабкался назад, добираясь до своих нар и впадая в тяжелое забытье.

Я не различал ни дня ни ночи. Лихорадка и галлюцинации переносили меня в другое измерение, не имевшее ни начала, ни конца. Только муэдзин ронял время от времени в это безграничное пространство свой монотонный клич «Аллах иль акбар!», прерывая царившую в моей голове путаницу внеземными ритмическими паузами.

Через десять дней я настолько оправился, что смог подойти к желобу с кранами и немного помыться. Надев чистое белье, я вышел с постоялого двора, чтобы раздобыть себе какой-нибудь легкой еды. В течение десяти дней я только пил воду и сильно истощал.

Я купил цыпленка, чтобы попросить кого-то сварить бульон, и немного хлеба. Но стоило выйти из лавочки, как бесконечный туман, не отпускавший меня десять дней, снова навалился на меня, и я вынужден был сесть прямо на землю, чтобы не упасть.

Мне помог встать какой-то молодой человек, поднявший не только меня, но и цыпленка, выпавшего у меня из рук. И когда я жестами, а потом по-английски объяснил ему, чего хочу, он приветливо взял меня за локоть и, поддерживая, осторожно и медленно довел до дома своей матери, которая сварила мне восхитительный бульон.

Я пробыл в этом гостеприимном доме четыре дня, его заботливая мать сделала все, чтобы поставить меня на ноги. Здесь же я узнал, что из затеи добраться из Мерсина пароходом до Кипра и дальше до Израиля ничего не выйдет. В Турции началась «революция». Власть взяли военные и свергли правительство премьер-министра Мендереса, а все границы на замке. И тот, кто попытается покинуть страну, может надолго угодить в тюрьму.

Мои обеспокоенные хозяева, которые постепенно занервничали, что незаконно и без разрешения укрывают у себя иностранца, посоветовали поехать все же в Мерсин, сесть там на пароход в Измир или Стамбул, где было больше возможностей, чем здесь, покинуть страну.

Я так и сделал. Еще в тот же день я очутился в пароходном агентстве в мерсинском порту. Через два дня из Израиля должно было прибыть пассажирское судно «Мармара» и отбыть потом через Аланью, Анталью и Фетхие на Измир. Я купил на имя «Talebe» (Немец) за четырнадцать марок восемьдесят пфеннигов билет на нижнюю палубу и укрылся на два дня в маленьком пансионате, где только спал, набираясь сил.

Предстоящее морское путешествие сулило мне все то, о чем я мечтал, думая об Индии: романтическую отрешенность, встречи с людьми, фантастические миражи, необыкновенные пейзажи, горы, море…

Усилившаяся в эти дни способность глубокого эмоционального восприятия окружающего мира наверняка объяснялась моей физической слабостью и связанной с этим сверхчувствительностью. У меня была ясная голова, я воспринимал все происходящее вокруг чрезвычайно отчетливо — каждый удар волны о борт, любое покашливание мучающегося бессонницей пассажира, каждый крик чайки. И бег времени остановился. Стерлось одномерное чередование суток, сопровождающее нас, когда мы прокладываем наши пути по жизни. Все происходило одновременно, и так же одновременно мне удавалось все это воспринимать.

Судно встало на якорь в мерсинском порту, когда опустились вечерние сумерки. Я отыскал для себя защищенное от ветра местечко на передней палубе, пристроил там, насколько это было возможно, вещички и стал ждать, пока суета на палубе уляжется и большинство моих попутчиков — турецкие крестьяне с семьями — устроятся на ночлег. Тогда я встал, пробрался на цыпочках на середину корабля и вскарабкался по бортовой веревочной лестнице наверх, в солярий первого класса. Там я перенес шезлонг в защитную тень от трубы и стал любоваться ночью.

Под монотонное «тук-тук-тук» в машинном отделении «Мармара», переваливаясь с одного бока на другой, медленно прокладывала путь по морю. Почти круглая луна освещала серебристо-голубым светом контуры Тавра, мимо которого мы проплывали под тихое постукивание механизмов. Дул легкий ветерок и шевелил мои тогда еще густые волосы. Я был счастлив. Блаженно ловил мгновения. Небесное пространство надо мной все ширилось, оно было бесконечным. Чавканье морской воды, шлепавшей по днищу судна и бортам и бившейся вдали о скалы, как музыка, ласкало мой слух.

Музыка доносилась и из глубины судна. Из бара то взмывали, то опускались иногда гуттуральные, иногда визгливые, часто повторяющиеся пассажи типичных мелодий в ритме танца живота, их выводил женский голос в сопровождении турецких музыкальных инструментов.

Я слегка задремал в затаенном укрытии, а может, слишком погрузился в свои мысли, от которых очнулся, увидев неожиданно появившуюся у поручней певицу, пропевшую последние такты в ночную тишину моря, навстречу медленно проплывавшему мимо нас Тавру.

Силуэт мужчины с цветком в руке приблизился к неутомимой певице. Галантный кавалер склонился, как на оперной сцене, и протянул даме цветок. Но она даже не взяла его, а обрушила на мужчину словесный шквал, с каждым мгновением набиравший силу и темп и звучащий все громче и громче, а под конец, излив тоску, вырвала у него цветок и бросила за спину — прямо мне на колени.

Я боялся дышать, испытывая, однако, удовольствие при взгляде на отвергнутого любовника, который вскоре после этого исчез. А прекрасная певица — так я предположил в ночи — осталась одна и принялась горько рыдать.

Я был уверен, что все это сентиментальная комедия и сплошной театр, однако все же подумал, не встать ли и не обнять ли ее в утешение. И отнюдь не нелегальное пребывание на палубе первого класса удержало меня от этого шага, а исключительно боязнь, что мне достанется не меньше, чем предшественнику, а то еще и побольше. Так я и остался сидеть в своем укрытии со сладко пахнущей розой в руках. А когда дама перестала наконец плакать и скрылась внутри корабля, я подошел к поручням и, обрывая красные пахучие лепестки один за другим, дал им исчезнуть в морской пучине. Чувство упущенной любви повергло меня в глубокую печаль.

На следующий день солнце стояло уже высоко в небе, когда я проснулся в своем шезлонге. Голубоглазый и белокурый молодой человек стоял прислонившись к поручням и смотрел на меня.

— Что ты здесь делаешь, ты ведь с нижней палубы, да?

Так как на нем был темно-синий пиджак с золотыми пуговицами, я подумал, что он член команды, и стал отвечать ему заикаясь. Он засмеялся и позвал кого-то, кто находился на другом борту корабля. Он крикнул на каком-то языке, которого я никогда раньше не слыхал, но определенно не по-турецки. Появилось четверо или пятеро молодых людей и одна девушка — все чуть старше двадцати — и принялись меня с улыбкой разглядывать.

— Не бойся, мы тебя не продадим, — сказал опять блондин по-английски. — Ты уже завтракал?

Я отрицательно покачал головой, находясь в сильном смущении. Они позвали меня с собой. Я пошел за ними, полный сомнений.

— Мой друг! — сказал блондин стюарду. — Принесите ему мой завтрак!

Здесь за чашкой чая сидели еще несколько человек из их группы, углубившись в разговоры, в которые мой новоиспеченный «друг» время от времени вмешивался.

— На каком языке вы говорите? — отважился я наконец спросить.

Блондин повернулся ко мне:

— На иврите. Древнееврейском языке. Мы — израильские студенты, все — сабры. Ты знаешь, что такое сабр? — Ответа он дожидаться не стал. — Это колючие и сочные плоды одного из суккулентов, то есть мы — «кактусы». Так у нас в Израиле называют уроженцев страны, потому что они — колючие снаружи и нежные внутри!.. А ты, твой английский не британский, откуда ты родом?

Я оцепенел. Вот он, момент, которого я так боялся. Поэтому и только поэтому я так стремился в Израиль. «Голландец!» — мелькнуло у меня в голове. «Я — голландец! Голландцы тоже иногда плохо говорят по-английски. И немецкий они знают!» Я часто выдавал себя во время походов за голландца, опасаясь излишних дискуссий по поводу немецкого характера или рассуждений о милитаристском духе немцев. «Я родом из Голландии. Голландец я!» — кричало все у меня внутри. Меня охватил панический страх, словно я и есть тот самый виноватый — я, этот отощавший «автостопщик», вот уже много лет убегающий от своей несчастной родины, потому что не может снести вины, которая лежит на всех — его родителях, соседях и на возможных «авторитетах». «Я из Голландии, я родом из Голландии: тюльпаны, сыр, Анна Франк! Нет!»

— Я — немец! — выпалил я излишне громко. Группа умолкла, и все как один, посуровев, стали смотреть теперь на меня. Я встал и пошел на палубу, где лежали мои вещи, и сел на свой рюкзак. Вокруг меня кипела громкая и неумолчная жизнь. Палубные пассажиры-турки обихаживали своих детей, курили, болтали с соседями. Во мне все как будто вымерло.

«Я — немец». Немец! — отзывалось эхом в моей душе. Впервые я публично признал свою причастность к тому, от чего, подспудно сознавая свою совиновность, бежал из года в год. Это было так просто: «Я — немец!» Звучало, правда, не очень хорошо. Вроде как «Я один из Гиммлеров, Гейдрихов, Эйхманов». Или: «Я один из тех, кто навечно отмечен клеймом преступника, тот, кто вечно должен нести на себе чудовищную вину, которую взвалили на себя немцы по отношению к евреям». Признав свою идентичность, я почувствовал себя совершенно спокойно, хотя не испытал ни облегчения, ни радости.

Ближе к вечеру он пришел ко мне на нижнюю палубу, этот блондинистый «кактус» из Израиля. Мы долго молча стояли у поручня и смотрели на пенящуюся морскую воду.

— Мои родители смогли убежать в 1938 году, — заговорил он вдруг без всякой связи. — У них была отличная аптека в Люнебурге. Все остальные члены моей семьи были уничтожены — бабушка, дедушка, дяди, тети!

У меня перед глазами встали фотографии из «Желтой звезды»: бабушки, дяди, тети на грузовиках! Он опять замолчал. Мы смотрели на море. Почти все время нашего совместного пребывания на корабле и потом, когда мы жили с ним в Измире в одной комнате, мы молчали. Мы любили друг друга. Нас тянуло друг к другу. Но мы не могли преодолеть то, что стояло между нами: я — немец, он — еврей!

Это было его первое путешествие за пределы Израиля. И это была его первая встреча с молодым немцем послевоенного поколения. Был бы я из старых закоренелых сородичей, сказал он мне однажды после целой недели знакомства, ему все было бы ясно, а так…

На судне не было кошерной еды, и он все время приносил мне вниз то, что полагалось ему. Он садился напротив, но на меня не глядел. Вечерами мы долгие часы сидели друг подле друга на моем любимом месте в тени трубы и неотрывно смотрели на море.

Мне так хотелось рассказать ему о себе и своей жизни, но как только я пытался связать слова воедино, они начинали звучать фальшиво тщеславно или как оправдание. «Оправдание — в чем?» — думал я потом и злился на самого себя. И он тоже делал попытки о чем-то поговорить со мной, но так ничего и не сказал. Так мы и сидели, держа свои мысли при себе, и между нами зависала неподъемная тяжесть, для которой новая жизнь до сих пор не подобрала подходящего слова.

Мы прибыли в Аланью. И могли сойти на берег. Группа израильских студентов решила совершить экскурсию на гору, возвышавшуюся над городом. Морские разбойники воздвигли там во II веке до Р. X. неприступную крепость. Примерно через сто лет, в 67 году до Р. X., римляне отправили туда Помпея и с ним значительные боевые силы, чтобы разбить пиратов, державших под угрозой всю восточную средиземноморскую торговлю. В средние века сельджукский султан Ала-ад-дин Кей-Кубад завоевал этот маленький город и расширил его.

Я присоединился к студентам, мы пешком взобрались на эту историческую скалу и уселись на покрытом скудной зеленью холме неподалеку от вознесшейся над морем остроконечной вершины. Израильтяне предались оживленной беседе на своем языке. Я же сидел немножко в стороне от них, и тут со мной это и приключилось.

Я задремал, и мне приснился сон.

Гора расступилась передо мной, и я заглянул в глубокий круглый кратер. На стенах этого кратера я увидел рыцарей, солдат, панцирные латы и шлемы — воинов всех времен и народов! Все пришло в движение. Казалось, каждый сражается по законам своего периода истории: рубит, колет, стреляет. Я как бы заглянул в историю человечества. И увидел распри и раздоры, беду и нищету народов, победы и поражения, надежды и отчаяние как людей сегодняшнего времени, так одновременно и средневековья, и античности.

Я все видел, и меня вдруг осенило. Я понял, что движет людьми с незапамятных времен. Я постиг закон истории. Я познал закон жизни.

Что это со мной было? Но увиденная мною картина вдруг исчезла. Я поднялся, словно оглушенный, и побрел, пошатываясь, вслед за группой, которая уже начала спуск.

Это было неописуемо! Может, мне, ослабленному болезнью и ставшему сверхчувствительным, было видение? С беспримерной ясностью мне открылась сама жизнь. На «Мармару» я возвратился другим человеком. Последующие часы я сидел на палубе как одурманенный и думал о том, что только что пережил. Что же со мной произошло? Такое ведь не могло мне просто присниться! Это было нечто большее. Оно захватило и изменило меня. Это могло быть только воспоминанием о чем-то, что я уже однажды раньше «знал», некое изначальное, «примальное» воспоминание.

Я не мог себе этого объяснить и, что еще хуже, не мог сформулировать в словах то, что познал. Все было во мне, но я не мог ничего сказать. Мне не хватало для этого слов. Я узнал что-то, что находилось за пределами возможностей языка. И я не знал, как это выразить.

Но с этого момента я наверняка «знал», что жизнь развивается по собственным внутренним законам. С этого момента я «осознал», что жизнь не бессмысленна и не разрушительна, а только следует своим правилам, которые нам предстоит открыть и познать.

Неважно, при каких обстоятельствах случилось это тогда со мной на вершине горы Аланья, но и сегодня, после стольких лет, картины эти кажутся мне даже еще невероятнее: было ли то видением или галлюцинациями, но они стали для меня исходным душевным потрясением, жившим во мне и оказывавшим на меня влияние многие годы. Я все время искал во всем, что приключалось со мной в жизни, объяснение виденному мною на горе Аланья.

Однако наше путешествие продолжалось. Мы прибыли сначала в Анталью, потом в Фетхие, Бурсу и на четвертый день добрались наконец до Измира.

Мы с «люнебуржцем» направились в один пансионат. Я тут же принялся разузнавать, какими путями можно покинуть это заблокированное государство. Похоже, намечалась возможность перебраться через Чесму, расположенную на полуострове в восьмидесяти километрах от Измира, на греческий остров Хиос, до которого оттуда было всего одиннадцать километров.

Я решил испробовать этот вариант. Мой израильский друг стоял на ступеньках пансионата. Мы не простились, не пожелали друг другу счастья и не выразили надежды встретиться однажды снова. Я просто пошел, а он стоял и смотрел мне вслед, пока я не исчез за углом. Мы никогда больше не виделись.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Последний поход АПЛ К-122

Последний поход АПЛ К-122 Командир этой лодки проекта 659Т капитан первого ранга в отставке Владилен Четвертных живёт в Тюмени. Владилен Алексеевич Четвертных родился в марте 1943 года в Тобольске, в тяжелейшее для страны время, в голоде и холоде. Волки бродили вокруг города,

7. «Через пять горных ущелий»: Мамин «великий поход» (1949–1950)

7. «Через пять горных ущелий»: Мамин «великий поход» (1949–1950) Перед самым отъездом из Цзиньчжоу маму временно — на испытательный срок — приняли в партию благодаря заместительнице председателя горсовета, ведавшей Женской федерацией. Она заявила, что маме это понадобится

КРЫМСКОЕ СИДЕНИЕ: ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД

КРЫМСКОЕ СИДЕНИЕ: ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД Слащеву, как мы помним, удалось отстоять Крым в тот период, когда остатки Добровольческого корпуса и Донской армии только приводили себя в порядок и были совершенно небоеспособны. Когда же основные силы Красной армии оказались связаны

ВЕЛИКИЙ ПОХОД

ВЕЛИКИЙ ПОХОД Сначала неприветлива, молчалива, непонятна земля, Но иди, не унывая, вперед, дивные сокрыты там вещи. Уолт Уитмен Король норманнов Эрик Рыжий, совершив убийство в Исландии, бежал куда-то на север. Несколько лет пропадал он без вести, но в 985 году, на горе своим

Глава четырнадцатая ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД

Глава четырнадцатая ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД 1 Пущин П. С. Дневник. С. 77.2 Фельдмаршал Кутузов. Документы, дневники, воспоминания. С. 275–276.3 Из исторических записок Иоанна Альберта Эренстрема // Русская старина. 1893. Кн. 3. С. 425–427.4 Записки современников о 1812 годе (граф Боволье). С.

ВЕЛИКИЙ ПОХОД НА ЮГ

ВЕЛИКИЙ ПОХОД НА ЮГ Предпринятая ради выздоровления поездка превратится в путешествие, сыгравшее в саморазвитии Модильяни поистине решающую роль. Он как бы прошел инициацию при вступлении в лоно европейской культуры. На его пути — несколько знаменитейших музеев

Последний поход первопоходника

Последний поход первопоходника Про коллаборационизм граждан СССР в годы Второй Мировой Войны сегодня пишут и говорят охотно. СМИ, книжные магазины и особенно Интернет переполнены работами разной степени вздорности. В них и генерал-предатель Власов (он же — тайный

Последний поход первопоходника

Последний поход первопоходника Про коллаборационизм граждан СССР в годы Второй Мировой Войны сегодня пишут и говорят охотно. СМИ, книжные магазины и особенно Интернет переполнены работами разной степени вздорности. В них и генерал-предатель Власов (он же — тайный агент

Последний боевой поход

Последний боевой поход 13 марта нам доставили приказ наркома ВМФ, в котором объявлялось, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года за выдающиеся успехи в борьбе против немецко-фашистских захватчиков подводная лодка «Лембит» Краснознаменного

XXVIII. ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД

XXVIII. ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД Жижке пятьдесят четыре года. Выросший на вольной воле, весь век на солнце и ветру, среди полей, среди гор и долин, он крепок, как дуб на троцновском косогоре. Властный водитель ратей, решительный и смелый человек — он не знает ни шатания собственной

Глава 5. Последний поход

Глава 5. Последний поход 110 января 1944 года, как раз в тот день, когда адмирал Кога приказал перенести штаб-квартиру Объединенного флота с Трука в Палау, я приступил к обязанностям старшего преподавателя Минно-торпедной школы в Сасебо. К этому времени школа главным образом

Последний поход «Безупречного»

Последний поход «Безупречного» В первой половине дня 26 июня вышел из Новороссийска и эскадренный миноносец «Безупречный». Это был его шестой поход: трижды эсминец прорывался в уже блокированный Севастополь и теперь третий раз — с 23 июня — шел в Камышевую бухту.

ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД

ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД И все-таки мы ошибались. Двенадцатый поход не был последним. Наша Краснознаменная «К-21» пошла в свой бессрочный, может быть даже вечный последний поход. Могила Героя Советского Союза контр-адмирала Николая Александровича Лунина на Богословскам квадбище