С европейскими путешественниками по Армении

С европейскими путешественниками по Армении

В самый разгар борьбы с тифлисскими педагогическими мастодонтами приехал на Кавказ — известный тогда путешественник — Мориц Вагнер. Это был еще молодой ученый, проделавший длительное путешествие по Алжиру и известный ученой Европе своими вдумчивыми наблюдениями. Он занялся в начале сороковых годов геологией, поэтому вести об извержении Арарата и о погребении села Аргури под лавой (1840 г.) естественно заставили его в первую очередь избрать объектом нового путешествия район Арарата. Прибыв в Тифлис, он был задержан на несколько дней. За это время он познакомился с рядом людей, оказавших ему огромную пользу. Среди них — с Абовяном.

Абовян произвел на Вагнера колоссальное впечатление. Вагнер свою книгу открывает биографией «своего друга». На всем протяжении его книг чувствуется полное доверие к тем сведениям, которые сообщал Абовян. Вагнер охотно пользуется ими.

На наблюдательного и культурного европейца всего сильнее однако произвел впечатление трагизм положения Абовяна, человека огромных возможностей, но обреченного на крохоборчество. Вагнер был изумлен, наблюдая, с одной стороны, огромные успехи учеников Абовяна, подлинно европейские методы его педагогики, с другой — несоразмерно трудные препятствия, которые он был вынужден преодолевать.

Выше я цитировал уже его рассказ о посещении им частной школы Абовяна. К ней он возвращается каждый раз, когда ему приходится говорить о школах. Разбирая план Гана насчет создания окружных школ, Вагнер пишет: «К сожалению, в окружном училище Тифлиса мало учителей, которые действовали бы с таким же благородным рвением, с такой же благодетельной удачей, как часто упоминаемый мною армянин Абовян, друг Паррота, питомец немецкого университета. Не говоря уже об окружной школе Эривани, которая была в абсолютном пренебрежении (в 1843 г.). Невежеству и лени учителей соответствовали успехи учеников, которые, несмотря на естественные дарования, не будились от духовного сна даже после многолетнего пребывания в школе. Неописуемая нищета эриванской школы вызывала во мне столь же большое удивление, сколь приятно изумляли меня бодрость духа, знания и хорошее нравственное состояние питомцев господина Абовяна в Тифлисе.

Незадолго до моего отъезда из Закавказья я имел удовольствие узнать, что Абовян назначен директором окружной школы своего родного города — Эривани. При его исключительных знаниях и добродетелях, при столь благородных стремлениях его даровать все свои силы на образование юношества своей родины, при такой горячей любви к родине, при глубокой преданности к своим благодетелям, давшим ему возможность получить образование, этот превосходный и к тому же невзыскательный человек сумеет включить в круг своей деятельности подлинные интересы страны.

Даже теперь, при его изрядно ограниченных обстоятельствах, за этим храбрым сеятелем не стоит дело распространения культуры и добродетели между юношами своего родного города: он сеет много хороших семян с хорошими надеждами на отличный успех».

Мориц Вагнер не знал подоплеку назначения Абовяна в Эривань. Не знал, следовательно, сколько препятствий станет на его пути в «родном городе», но хорошо выразил свое отношение к Абовяну: он неплохо узнал Абовяна в течение двух-трех месяцев, пока они ездили по Армении.

Маршрут, избранный Вагнером, давал ему возможность изучить всю Армению и одновременно подробно ознакомиться с араратским извержением. Они проехали, выехав из Тифлиса в мае, через Ахту, Севан, Эривань, Эчмиадзин, Кара-Су, что у подошвы Арарата, склоны Арарата, обратно на Абаран, Гюмри, Амамлу, Джалал-Оглы и в конце июля вернулись в Тифлис.

Только в самом конце своего путешествия, подведя итоги своим наблюдениям, Вагнер, по-видимому, заметил то, что являлось наиболее горестным в жизни Абовяна — его глубокое одиночество. Вскользь, рассказывая о нравах и семейных отношениях армян, Вагнер пишет:

«Замечательно, как это чувство крайней робости и стыдливости при лицах высокого ранга, хотя бы даже родственников, не может быть преодолено. Абовян, с тех пор, как он получил образование в Дерпте и получил чин русского чиновника, стал чужим собственной семье и как он ни старался восстановить с матерью и братьями прежнее доверие и сердечность, это ему не удавалось. Они обращались с ним с почтением, с настоящей благоговейной пугливостью, которые не могли быть побеждены даже любовным товарищеским обращением с его стороны. Брат Абовяна женился во время его отъезда. Когда Абовян после долгой отлучки вернулся в отчий дом и сердечно приветствовал невестку, та пораженная, убежала в угол и закрыла лицо. Никакие товарищеские укоризны, никакие сердечные уговоры не помогали. Даже собственная мать Абовяна чуждалась показаться с непокрытым лицом перед своим сыном, одетым в русскую униформу. В своем отчем доме Абовян стал знатным чужестранцем, которого кое-что лишь соединяло с родственниками, ибо они его формально признавали, как сына, как брата, но это было далеко от бесконечной теплоты в отношениях».

Вот он, последний штрих, дорисовывающий картину общего одиночества Абовяна. Эту трагическую отчужденность от семьи позже заметил и Гакстгаузен:

«С Абовяном домашние едва поздоровались, не было ни пожатия руки, ни объятий, ни громкой радости при его возвращении, но за всем этим младшие его братья показывали ему величайшее наружное уважение, в присутствии его стояли всегда с непокрытой головой, держа шапки свои в руках, не садились даже тогда, когда он их приглашал к тому. Невестки его прислуживали ему, как горничные, когда он раздевался или одевался и были постоянно готовы угадывать по лицу все его желания».

Они его не считали своим близким, он для них был — государственный чиновник. То, что Гакстгаузен принял за знак давления традиций, было признаком глубочайшего отчуждения. Вагнер прав. Он чувствовал себя в отчем доме чужестранцем.

После отъезда Вагнера связь между ними не прервалась. Абовян послал ему через несколько лет исследование о курдах, о чем сам Вагнер рассказывает в другой своей книге.

«Несколько лет спустя после моего возвращения из Передней Азии я получил, благодаря доброте моего друга Абовяна, директора окружного училища Эривани, который является хорошим наблюдателем и знатоком Востока, также основательно владеет многими азиатскими языками — весьма интересную этнографическую работу о некоторых народностях Западной Азии, именно о курдах, которых он имел случай изучать как в русской Армении, так и в Персии и в баязетском пашалыке (губернаторстве) на протяжении многих лет. Рукопись г. Абовяна о нравах, чертах характера, условиях жизни курдов заключает в себе вместе с тем обстоятельные замечания о езидах, во многих пунктах смешано живущих с ними. Она была предоставлена мне в свободное пользование и легла в основу настоящих очерков».

В приложении к своей книге о путешествии по Персии Вагнер дает две статьи о курдах и езидах, написанных, главным образом, на основе материалов Абовяна. Я сравнил обе статьи со статьями Абовяна, напечатанными в газете «Кавказ» Они во многом совпадают, но имеются и значительные отступления. Не все они принадлежат Вагнеру. Последний приводит цитаты, которых в русской статье Абовяна нет. Это дает мне право предполагать, что русская статья — лишь часть того, что Абовян послал Вагнеру. Очень интересны страницы статьи Вагнера, где он возвращается к Абовяну, вынужденный сделать ссылку. Каждая такая ссылка служит поводом Вагнеру для расширения характеристики Абовяна. Я приведу некоторые из этих ссылок, чтобы читателю было ясно то колоссальное впечатление, которое Абовян произвел на ученого путешественника.

«Абовян, который обследовал географические и исторические труды и рукописи монастырской библиотеки Эчмиадзина и Эривани, нашел, что по господствующему мнению армянских писателей, курды — смешанный народ из остатков старых мидян и осколков племен, образовавшихся после развала арабского халифата».

«…Абовян, который много лет близко наблюдал курдов и собрал очень много черт их образа жизни и понятий через своих соотечественников, в быту непрерывно общающихся с курдами, начертал их образ, в целом вовсе не не благоприятный…».

«…Когда я оставлял русскую Армению, я попросил моего друга Абовяна, директора окружной школы в Эривани, который при огромном знании азиатских языков и живя близ Аракса, занимал более благоприятное положение, чем какие-нибудь британские путешественники, отыскивающие проездом езидов где-нибудь в Курдистане или Синджаре, прислать мне собранные им ценные сведения о религии, нравах, привычках этих народов, их обычаях. Не прошло и пяти лет с моего возвращения, как мое желание было исполнено…»

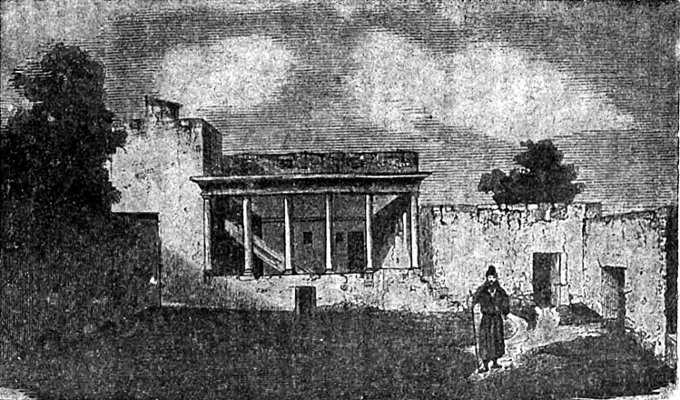

Дом в Канакере, где родился Абовян. Рисунок 80 — 90-х годов

«…При исследовании происхождения езидов по армянским историческим трудам и рукописям, Абовян пришел к собственному решению вопроса… отличному от выводов Гаммера, Нибура, Равлинсона и других ориенталистов».

Я не могу в этой связи не задержать внимание читателя на уже упомянутых русских статьях Абовяна о курдах. Вагнер превосходно заметил их общий дух. Он сопоставлял их со статьями английских миссионеров и путешественников, наблюдавших страны и народы на ходу, выносящих приговоры на основе разных оплетен. Мы можем сравнивать их с бесчисленными дикими выдумками национал-каннибалов.

Против человеконенавистнической клеветы последних Абошш дает беспристрастную и компетентную картину жизни народа, обнаруживая такую национальную терпимость, которая вызывает восхищение и сегодня. Она превосходна и общим духом жизни, и замечательной осведомленностью, и безусловными литературными достоинствами.

По примеру немцев путешественников, он все описанное перекрестно проверял, прочитывая, курдским своим знакомым — сыновьям предводителя Сулеймана-аги, сыновьям Гусейна-ага, которые перешли границу и жили в Армении. Спор может вызвать лишь исторический обзор и разыскания о происхождении курдов по армянским источникам. Но и те, как убедился читатель, показались М. Вагнеру заслуживающими внимания. Но если так значительно научное значение статей, то для биографии и понимания взглядов Абовяна, его личности — они незаменимы.

Положительно нельзя понять Абовяна, упуская, например, такие его мысли о народной поэзии курдов и армян: «Народная поэзия курдов проделала изумительные шаги и достигла возможного совершенства. Каждый курд, даже каждая курдянка — врожденные поэты в душе. Все они обладают удивительным даром импровизации, но смешно было бы требовать от кочевого народа стройных поэтических созданий, изящных картин и риторических украшений речи. Они воспевают очень просто и незамысловато свои долины, горы, водопады, ручьи, цветы, оружие, коней, великие подвиги, своих красавиц и их прелесть, — все, доступное их чувствам и понятиям, прикрашивают сравнениями и стараются еще живее передать все это мелодичным пением, конечно, оскорбляющим немного слух европейца, но драгоценным, как выражение их духовной жизни и образа мысли чрезвычайно оригинального народа, привыкшего предпочитать свой просяной чурек всем утонченным лакомствам могущественных и просвещенных европейцев. Упоминать ли о том, что эти песни также способствуют более или менее смягчению нравов полудиких горцев и поддерживают в них любовь к отчизне».

К этой мысли Абовян делает сноску:

«К сожалению, я должен здесь заметить, что армяне, мои соотечественники, в этом отношении далеко отстали от курдов, невзирая на то, что они воспользовались плодами просвещения и, следовательно, могут похвалиться большим развитием духовной жизни перед всеми азиатскими народами, в особенности, своими соседями. У нас нет народной поэзии, потому что все наши народные песни и сказания были сочинены и теперь сочиняются на татарском языке. Поэтические произведения этих азиатских трубадуров действительно заслуживают особенного внимания и удовлетворяют требованиям самой строгой критики, но никто еще их не записывал и, как все рапсодии и изустные предания, они с каждым годом подвергаются все более и более забвению. Какое сокровище мог бы извлечь из них изучающий народные обычаи, поверья и сказания, если бы какой-нибудь ученый, не жалея ни издержек, ни труда, необходимого для собрания этих драгоценных материалов, постранствовал бы по этому краю».

Заветная мечта Абовяна, которая так и осталась невыполненной им!

Армянская националистическая публицистика охотно и пространно рассуждала о борьбе Абовяна за народный язык, но могла ли она понять всю широту постановки вопроса Абовяном, пренебрежительно третируя эту статью, проникнутую глубоким уважением к творческой силе и таланту соседних народов?

Я говорил выше о великолепной терпимости, какою проникнута вся статья. Среди работ, посвященных курдам, статья Абовяна положительно единственная по тому уважению, с каким автор подходит к изучению нравов и обычаев столь сохранившегося в его время первобытного народа.

«Трудно найти в настоящее время между народами всего земного шара столь патриархальную жизнь со всеми ее добродетелями и недостатками, преимуществами и невыгодами, как жизнь курдов, нисколько не изменившуюся столетиями».

Смесь этих добродетелей и пороков Абовян характеризует точно:

«Курдов можно было бы назвать рыцарями Востока в полном смысле слова, если бы они вели жизнь более оседлую. Воинственность, прямодушие, честность и беспредельная преданность своим князьям, строгое исполнение данного слова и гостеприимство, месть за кровь и родовая вражда, даже между ближайшими родственниками, страсть к грабежу и разбою и безграничное уважение к женщине — вот, добродетели и качества, общие всему народу».

А вот как он описывает внешний облик курда:

«Курда можно отличить с первого взгляда и по мужественной, важной и полной выразительности — осанке, наводящей в то же время невольный страх, по его гигантскому росту, широкой груди, богатырским плечам. Кроме того, отличительные черты курда: сутуловатость, цвет лица, как у кафра, большие огненные глаза, густые брови, высокий лоб, длинный согнутый орлиный нос, твердая походка, словом, все принадлежности древних героев».

Нетрудно понять, почему в разгаре националистического каннибализма банкир Джамогаров, предприняв издание сочинений Абовяна, обошел и эту великолепную статью его: банкир счел неудобным дать беспристрастную статью о курдах, он был заинтересован изображать дело так, будто армяне являются жертвой не феодальной отсталости Турции, а антагонизма наций, ненависти и «зверства» курдов.

Внимательное чтение этой статьи дает много на первый взгляд незначительных деталей, дополняющих скудную подробностями биографию Абовяна: «Во время моего путешествия по Курдистану, — рассказывает он, — меня окружила однажды толпа женщин разных возрастов с угрозами и криками за то, что я позволил себе дотронуться до покрывала девушки. В одно мгновение самые злые фурии — старухи обступили меня со всех сторон и вероятно растерзали бы на части, если бы не подоспели конвоировавшие меня казаки, вооруженные нагайками, приводящими в ужас самую отважную курдянку».

Присматриваясь к обычаям этих «детей природы», ученик Руссо искал проявления здоровой независимости и, разумеется, находил их в изрядном количестве и тем больше, чем подлее было иерархическое подхалимство, внедренное персами и культивируемое новыми хозяевами страны.

«Курдам вовсе неизвестны надутые, вообще неестественные, в высшей степени пошлые приветственные изречения, употребляемые почти у всех азиатских народов. Никогда не услышите вы от них этих льстивых татарских и персидских выражений, даже при встрече самого знатного гостя».

Изучая курдов, Абовян пристально изучал положение женщин, и в статье он дает много поводов думать, что при всяких обстоятельствах и со всех сторон он обдумывал проблему отношения к женщинам, вопрос о женском равноправии, как сказали бы русские люди сороковых и шестидесятых годов. Он превосходно замечает и выразительно рассказывает про имеющееся в этом «первобытном» обществе социальное неравенство, которое всего острее сказывается на положении женщин, ибо основные работники семьи — женщины.

«Жены князей и старшин могут щеголять и одеваться с большим вкусом, ходят в дорогих шелковых платьях, украшают грудь и голову множеством драгоценных камней, золота, серебра, жемчуга и проводят обыкновенно весь день в бездействии, окруженные толпою невольников и невольниц. Напротив, жены простолюдинов исполняют все тягостные работы домашние и полевые. Они ткут, вяжут, шьют, рубят дрова, носят воду, навьючивают катеров, разбивают и складывают палатки, доят коров, делают сыр и масло, словом, не имеют ни минуты отдыха. Курдянка вечно занята, делает из шерсти прелестные ковры, одеяла, мешки, переметные сумы, и множество других мелочей, сама составляет краски для шерсти и притом всюду успевает, всегда весела и приветлива, гостеприимна и здорова, но редко можно встретить между ними красавиц». Они стареют рано под бременем тяжелого непосильного труда.

Вернемся, однако, к рассказу, прерванному нами.

Следующим ученым, который оставил нам обильные свидетельства о своих совместных с Абовяном экскурсиях, был Гакстгаузен.

Двадцать третьего августа 1843 года Гакстгаузен приехал в Эривань:

«Меня направили к г. Абовяну, директору вновь учрежденного учебного заведения, который жил в казенном доме, где я и нашел убежище».

Гакстгаузен следующими словами характеризует Абовяна: «Абовян был из тех благородных, рассудительных и правдивых людей, которых мы редко встречаем в жизни. Разгадав скоро, что я вообще с любовью стараюсь вникать в жизнь народов, он объяснял мне все с величайшей откровенностью и даже обращал на некоторые предметы особенное мое внимание. Так как он сам прожил четыре года среди немцев в Дерпте, то для него сами собой стали ясны как сходственные, так и противоположные черты обоих народов. Мне стоило только задать ему один вопрос, задеть за живое, и в нем мгновенно пробуждались мысли и воспоминания, которые тотчас сообщал мне. При всем этом Абовян был преисполнен пламенного патриотизма к своей родине»…

Первый день Гакстгаузен посвятил осмотру города и оросительной системы, а Абовяну приходилось исполнять роль переводчика.

«25 августа рано утром я посетил вместе с Абовяном церковь, лежащую на самом возвышенном месте Эривани, и находящийся при ней монастырь. С этого места открывается очаровательный вид, средоточие которого — Арарат. Я провел там с Абовяном все время до самого вечера и приобрел от него в этот и следующий день богатые сведения об образе жизни, нравах, особенных качествах и наклонностях армянского народа. В результате я мог уразуметь внутреннюю его жизнь гораздо яснее, нежели когда бы прожил между ними целые месяцы».

Гакстгаузен ездил с определенными заданиями, он искал материала для характеристики «обычаев, нравов, образа жизни, общественных и семейных отношений», собирал народные сказания, песни и предания. Для него было крайне важно не столько количество увиденного, сколько проникновение в самую природу отношений и самое доскональное изучение определенного и типичного объекта. Таким типичным объектом Абовян избрал Канакер, куда он и провел Гакстгаузена.

«Мы ехали верхом к родительскому дому Абовяна. Дом этот стоял свободнее прочих, при нем был обширный сад с красивыми и превосходного качества плодовыми деревьями, садовыми растениями и виноградными лозами… Подъехав к дому, мы сошли с лошадей и Абовян провел нас в сад… В то время, как мы пробирались между виноградниками, перед нами мелькнули две женщины, которые однако ж тотчас убежали, подобно испуганным сернам. При входе в дом нас встретили дядя и братья Абовяна и проводили на другой двор к двоюродному их брату, где мы расположились совершенно по-домашнему и несколько подкрепили себя. Потом пошли по всей деревне с целью подробного обозрения».

Ознакомившись с деревней и подробно описав ее, Гакстгаузен вернулся к Абовяиу, дом которого он описывает следующими словами:

«При входе в фамильный дом Абовяна находилась открытая зала, называемая у армян эйваном, в этой комнате в летнее время живет все семейство, рядом с левой стороны находилась зимняя комната, оттаг. Здесь разводится огонь в холодное время на голой земле, очага вовсе не существует, а дым проходит в небольшое отверстие, прорубленное в крыше. В одном углу и сверху находились два маленьких окошка. Стены, как наружные, так и внутренние — каменные, в которых везде, и сверху и снизу, приделаны и устроены нищи, куда обыкновенно ставятся всякого рода вещи. На стенах висели две персидские картины, изображавшие геройские подвиги Рустема, кроме того висело там небольшое зеркало, обличавшее, что европейская роскошь мало-помалу начала к ним прокрадываться. В остальной части дома находится женская половина, которую, однако ж, я не видел». С правой стороны — погреб, рядом — небольшой хлебный амбар, пекарня, сенник, и, наконец, скотный двор, на котором возвышается особое отделение, окруженное галереей и называемое сакю».

Гакстгаузен, с истинно немецкой аккуратностью описывая внешнюю видимость явлений, был бы совершенно бессилен их истолковать, если бы не Абовян. Он не только рассказывал и подробно объяснял смысл происходящего, но передал также Гакстгаузену ценнейшие письменные материалы, коими немецкий исследователь воспользовался весьма обильно.

«Абовян составил в Дерите записки из своих юношеских воспоминаний, заключающие в себе много любопытного касательно жизни армянского народа. Он подарил их мне, с тем, чтобы я ими воспользовался, как хотел».

Сохранились ли эти записки в бумагах Гакстгаузена — трудно проверить, но если судить по тем отрывкам, которые приводит путешественник в своей книге, это были воспоминания Абовяна о раннем своем детстве, целые страницы которого он воспроизвел в своем романе.

«Был уже вечер, когда мы, побродив с Абовяном по деревне и по окрестностям, вернулись к нему домой.»

Утром следующего дня Абовян с Гакстгаузеном и спутником последнего и со своим дядей отправились к езидам и вернулись вновь в Канакер. 27 августа посетили эриванскую крепость, магометанскую мечеть, а после обеда отправились в Эчмиадзин. За эти дни Абовян расказывает Гакстгаузену почти всю историю Армении, ее литературы, ее церкви. Гакстгаузен был поражен не только количеством знаний Абовяна, но и научной подготовкой и добросовестностью его.

Он, вероятно, не мало убеждал Абовяна заняться изучением народного творчества, отзвуками этих увещаний является обращение Гакстгаузена к Абовяну на страницах своей книги (изданной позже).

«Приглашаю г. Абовяна употребить отличный свой талант и выгоды (!! — В. В.) общественного его положения на собрание и обнародование всего того, что сохранилось из народных песен, сказок и преданий, чтобы этим поощрять и других к важным этим исследованиям».

Приглашение до Абовяна не дошло. Не успело. 29 августа Гакстгаузен уехал в Тифлис.

С Боденштедтом Абовян был знаком еще с Тифлиса. Вероятнее всего их свел Мирза-Шаффи, который, будучи знаком с Абовяном, был приглашен Боденштедтом к себе в преподаватели.

Отношения этих двух людей представляют огромный интерес, но при нынешнем состоянии публикации материалов архива Абовяна, как и других материалов, высказывать какие-либо суждения было бы рискованно. Из единственной нам известной фразы, сказанной Мирза-Шаффи об Абовяне, можно сделать одно заключение: Мирза-Шаффи относился с большим уважением к Абовяну.

Как бы то ни было, когда Боденштедт в марте 1844 года приехал в Армению, он тут же разыскал Абовяна,

«Слегка позавтракав, разыскали Абовяна, спутника Паррота при восхождении на Арарат. Абовян — талантливый армянин, который, получив образование в Дерпте и основательно изучив языки немецкий и французский, вернулся на родину, где с изумительной энергией трудится над развитием своего отечества. Он собрал у себя 20–30 учеников, говорит с ними по-немецки и его ученики сделали такие успехи, что мы свободно говорили с ними на нашем родном языке. Абовян оказался добрым предводителем для нас».

Осмотрев Эривань и ее достопримечательности, побыв в Эчмиадзине и познакомившись с монастырским книгохранилищем, Боденштедт вернулся в Тифлис, договорившись получить от Абовяна собранные им народные песни с подстрочным переводом. Боденштедт пишет:

«Я надеялся получить через моих друзей сборник армянских и персидских песен. Главным образом Абовяну я обязан тем, что надежды мои не были обмануты, ибо, не будучи знаком с народным армянским языком, я вынужден был бы ограничить сборник несколькими татарскими и персидскими песнями, если бы Абовян не взялся составить собрание народных песен всего эриванского сардарства. По возвращении в Европу я тотчас получил от Абовяна собственноручно им написанную и по-немецки переложенную тетрадь, где он обещает еще несколько дослать».

Боденштедт неоднократно письмами просил следующие тетради, однако Абовян, по-видимому, писем не получил либо, получив, не в состоянии был отвечать. Боденштедт нашел его в материальной нужде, которая вовсе не обнаруживала тенденции к смягчению.

«Когда я с ним познакомился, — вспоминает Боденштедт, — он был в крайней нужде и обезнадежен, как из-за отсутствия средств существования, так и вследствие равнодушия к его беззаветной деятельности. В своем последнем письме Абовян мне писал, что решил бросить государственную службу, уйти в глубь Армении и там подобно дедам жить земледелием, ибо его незначительные доходы не удовлетворяют потребностям, порождаемым городом, а ожидание улучшения его участи в дальнейшем вовлечет в еще большую бедность. Решение это было продиктовано неудачами. Часто он впадал в денежные затруднения, что стало под конец для него источником бесконечных страданий».

Мирза-Шаффи говорил об Абовяне: «Абовян — первый армянин, который не похож на армянина». «Он был очень честен и обычные пути обогащения были ему недоступны», — заключает свой рассказ Боденштедт.

И еще раз он вернулся к Абовяну, когда писал свои воспоминания. Это было спустя почти три десятка лет, тем не менее он вспоминает Абовяна тепло и с большим уважением к его памяти:

«Оказалось возможным наверстать кое-где из упущенного и приступить к новому. Оттуда мы привезли с собой не только озноб и ревматизм, но и множество рукописей, из которых сборником армянских и татарских народных песен обязан прекрасному Абовяну, о котором я и здесь должен сказать несколько слов». Рассказав историю отъезда Абовяна в Дерпт, Боденштедт продолжает:

«По окончании учения он возвращается на родину, где до своей ранней смерти с достойным удивления рвением действовал на пользу образования и просвещения своих соотечественников… Многие его ученики позже учились в Германии и по возвращении домой действовали далее в духе Абовяна»[18]…

Никто из западных путешественников не был так близок к кругам великодержавных колонизаторов, как Боденштедт. Никто лучше его не знал неуклонно проводимую политику ассимиляции, едва прикрытую фразами, потому что Боденштедт вращался в кругу высшего чиновничества. В этом мире он считался своим человеком.

Поэтому никто лучше него и не смог видеть политические причины неудач Абовяна. Ведь все просветительские попытки последнего подавлялись Россией в корне.

Приведя слова некого генерала С., который сказал: «Если армяне хотят учиться — пусть учатся по-русски, если хотят молиться — пусть молятся по-русски», — Боденштедт добавляет: «Ясно, что Абовян несмотря на свои способности и покладистый характер не мог осуществить свои мечты в России».

Не мог, это ясно! Силами одного человека, даже одного народа такие вопросы не решаются.

Менее всего нам известно об отношении к Абовяну другого ученого — академика Абиха, который в первый раз приехал в Армению, будучи профессором дерптского университета, весной 1844 года. Абовяна ему рекомендовал Нерсес, который тогда находился в Петербурге. Абовян с большой готовностью принял предложение и ездил с Абихом около шести месяцев. Был с ним в районе курдов, объездил Баязетский пашалык, был в Ани, где Абих сделал известные съемки развалин, в сентябре были они на Арарате и дважды безуспешно пытались подняться на вершину. Для Абовяна эта поездка была очень плодотворной, ибо расширила круг его наблюдений и дала возможность собрать богатый материал о курдах.

По возвращении Абих застал статью М. Вагнера в «Allgemeine Deutsche Zeitung·», с обвинением Российской Академии в том, что она не предприняла своевременного изучения извержения Арарата и удовлетворилась докладом некомпетентного Воскобойникова. Письмо Абиха Гумбольту с изложением результатов своего первого восхождения на Арарат и дискуссией с Вагнером было наиобширным докладом об этой длительной лоездке. Но в нем Абих об Абовяне говорит глухо, не упоминая даже его фамилии. Вторично Абих предпринял подъем на Арарат в 1845 году. 29 июля он удачно поднялся на восточную вершину Арарата, на этот раз без Абовяна. Но в отчете об этом подъеме он параллельно рассказывает о прошлогодней своей неудаче. По этим косвенным рассказам мы и должны восстановить картину, поскольку ни Абовян, ни Абих не оставили нам прямых описаний.

Абих свою неудачу 1844 года и удачу следующего объясняет тем, что в первый раз было избрано наименее удачное время года, когда метеорологические условия исключают возможность такого предприятия. «Совершенная правильность атмосферных изменений, как на самом Арарате, так и на всем протяжении Армянской возвышенности… позволяет нам в точности определить время года, в которое желаемая погода обыкновенно устанавливается». Это — начало августа.

«Незнание этих особенностей тамошнего климата было единственной причиной, почему три попытки мои в 1844 году взойти на вершину Арарата были так безуспешны. Пропустив удобное время, я предпринял это путешествие в конце августа и начале сентября, т. е. в пору наибольшего непостоянства погоды и всякий раз с большою опасностью для жизни должен был отказаться от своего намерения.»

«Очаровательные окрестности Сардар-Булага, имеющего 7060 парижских футов возвышения над уровнем океана, богатые травой и топливом, служили мне удобным лагерем при поездках моих на Арарат (1844 г.). Отсюда исследовал я гору в разных направлениях четырнадцать дней сряду и отсюда же 14 и 25 августа того года сделаны были мною две неудачные попытки взойти на Большой Арарат».

«На высоте 13256 футов… после чистого и прекрасного заката солнца пополуночи началась сильная буря со снеговою метелью…

В четыре часа пополудни 19 августа 1844 года караван достиг 14522 фута. Но тут внезапно набежавшая гроза с градом остановила мою первую попытку взойти на вершину Арарата». Следуя этому маршруту в 1845 году, Абих нашел «крест, укрепленный между скалами, в тот неудачный раз слугою Абиха с надписью «18/VIII 1844 г.».

Об условиях, при которых потерпела неудачу попытка 25 сентября, он ничего не вспоминает.

Рассказом этим Абих как будто выражал недовольство Абовяном. Но неизвестно, настраивал ли Абовян на том, чтобы подъем происходил в сентябре, а во-вторых Абовян имел право судить по своему прошлому опыту, а в 1829 году Паррот, как известно, взошел на вершину 27 сентября. Было мнение, будто Абих чем-то обидел память друга Абовяна и тем вызвал недовольство последнего. Это неверно. Как раз о Парроте Абих говорит с большим пиететом и уважением.

29 июля 1845 года Абих достиг восточной вершины Арарата и там вспомнил Паррота:

«Я не прежде приступил к спуску, как выпив последнее оставшееся у нас вино за здоровье (Паррот умер в 1842 году — В. В.) того, кто 16 лет перед тем был вполне вознагражден успехом за удивительную твердость свою… Паррот взошел на Арарат с его опасной и малодоступной стороны, к тому же обстоятельства заставили его совершить это путешествие в неблагоприятное время года, а потому, сравнивая свое безопасное и беспрепятственное восхождение с трудами, побежденными моим предшественником, я должен отдать пальму первенства его твердости и духу».

Таким образом, если недовольства были, то не потому, что Абих не обнаружил должного уважения к Парроту, а, полагаю, потому, что Абих, в отличие от прочих европейских путешественников, был великодержавно настроенный сухой, педантичный чиновник, который не обнаруживал никакого интереса к живым людям, их запросам и горестям, предпочитая иметь дело с камнями и руинами. Он относился к Абовяну с высокомерием действительного статского советника, которому какой-то коллежский асессор обязан дать все сведения, и ни разу не потрудился отметить ни участие, ни помощь Абовяна в изысканиях.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

9. Землетрясение в Армении

9. Землетрясение в Армении Прошло уже двенадцать лет, как они уехали из России. Самая большая мечта Лили была съездить в Москву, какими угодно путями получить визу. А вдруг опять откажут? Но в жизни в любой момент может случиться неожиданность. В декабре 1988 года по миру

От советского информбюро РАЗВИТИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АРМЕНИИ

От советского информбюро РАЗВИТИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АРМЕНИИ 15 мая 1992 г. в Ташкенте был подписан Договор о коллективной безопасности, согласно которому Армения и Азербайджан должны были получить часть вооружения дислоцированных на их территории подразделений

Мандельштам в Армении[7]

Мандельштам в Армении[7] Мы вернулись из Армении и прежде всего переименовали нашу подругу. Все прежние имена показались нам пресными: Аннушка, Анюта, Анна Андреевна. Последнее осталось, конечно, всегда. Они познакомились совершенно желторотыми юнцами, а в их поколении

Мартирос Сарьян Другу Армении

Мартирос Сарьян Другу Армении Большими отрезками времени повел бы я счет жизни Эренбурга, ибо есть люди, жизнь которых правильнее и естественнее мерить веком, а не месяцами и не годами. И поскольку несколько веков человеку не отпущено, то остается нам дробить сам век на

Социально-классовые условия в Армении

Социально-классовые условия в Армении Для историка в приведенных нами биографических фактах есть обстоятельство, которое нуждается в подробном освещении. С первого знакомства кажется трудно разрешить вопрос о том, какие силы вызвали тот духовный и умственный мятеж,

«Раны Армении»

«Раны Армении» Мы уже видели, какая судьба постигла «Книгу для чтения». Абовян не пал духом. Он продолжал искать новью формы осуществления своей мечты. Долго он наблюдал и размышлял, долго искал путей.«Думал, думал и однажды сказал я сам себе: дай-ка сложу и отложу в сторону

«Раны Армении». Этапы буржуазного сознания

«Раны Армении». Этапы буржуазного сознания Если правильна данная выше характеристика раннего демократического сознания, — а она несомненно правильна, — тогда в лице Абовяна мы имеем одного из самых примечательных ранних демократов.Чтобы убедиться в этом, достаточно

«Раны Армении». Идейный состав романа

«Раны Армении». Идейный состав романа Анализ идейного состава «Ран Армении» ясно покажет нам, что сердцевину романа составляют не национал-каннибалистические персофобские страницы, не идеи национальной исключительности, не национал-мессианизм. Элементы всего этого в

«Раны Армении». Идейные срывы

«Раны Армении». Идейные срывы «Раны Армении» созданы гениальным человеком. Я говорю — гениален Абовян, а не его произведение, потому что совершенное произведение отмечает новую веху определенностью своих устремлений и тем, в какой степени отражает оно идеи и программу

Микаэл Налбандян и «Раны Армении»

Микаэл Налбандян и «Раны Армении» Как воспринял роман революционный демократ Микаэл Налбандян? Этот вопрос представляет огромный интерес при решении вопроса о социальном воздействии романа. Он вышел в 1858 году, но значительное время Налбандяну не удавалось приступить к

Глава десятая АКАДЕМИЯ НАУК АРМЕНИИ

Глава десятая АКАДЕМИЯ НАУК АРМЕНИИ Открытие Академии наук АрменииВ 1942 году произошёл конфликт между Амбарцумяном и ректором Ленинградского университета А. А. Вознесенским. Ректор требовал покинуть Елабугу и переехать в Саратов. По его мнению, проректор по научной

В ТУРЕЦКОЙ АРМЕНИИ

В ТУРЕЦКОЙ АРМЕНИИ В Игдыре мы оставались не долго. Отряду было приказано выехать в Каракалису Алашкертскую — 100 с лишним верст в глубь Турции — б Турецкую Армению.Пригнали транспорт верблюдов, они должны были доставлять в Каракалису продовольствие и керосин для

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭПОПЕЯ, ИЛИ «АРЛЕКИНЫ» В АРМЕНИИ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭПОПЕЯ, ИЛИ «АРЛЕКИНЫ» В АРМЕНИИ Лишь 30 апреля в общежитии Полиграфического института состоялся следующий сейшен. Опять было много народа, много вина, и все прошло в кайф. Именно перед этим концертом нами был преодолен какой-то очень важный психологический

Уроки для Армении

Уроки для Армении Майскими короткими ночами, пока футбольные знатоки смаковали игру «Челси» с «Манчестер Юнайтед», автор мучился вопросом, почему армия московских стражей порядка, которым не хватало разве что ракетных войск стратегического назначения, оказалась

«Пиры в Армении»

«Пиры в Армении» Вместо двери в узкой щели, ведущей в землянку, висела обыкновенная плащ-палатка. С внешней стороны к ней был приклеен листок бумаги с надписью: «Корреспондентский пункт газеты „На страже Родины“».Если войти в землянку и посидеть в ней минуту-другую, пока

Глава 2 Рома в Армении

Глава 2 Рома в Армении