ЧАРЛИ ПРОТИВ ГИТЛЕРА («Великий диктатор»)

ЧАРЛИ ПРОТИВ ГИТЛЕРА («Великий диктатор»)

Смех — это тоже меч в руках человечества против тирании.

Фрэнк Капра

Картина «Великий диктатор» (1940) по своему политическому звучанию, несомненно, еще более важная веха в творчестве Чаплина, чем «Новые времена». Если там художник обличал капитализм, лишающий простого человека прав на свободу от безработицы, эксплуатации и нищеты, то в новом фильме он уже не ограничился ролью критика и сатирика. Впервые в жизни заговорив с экрана, Чаплин стал в финале картины трибуном, призывающим людей завоевывать свою свободу, сражаться за нее.

Один из первых английских литературных критиков-марксистов Ральф Фокс вполне обоснованно заметил в книге «Роман и народ», что «противодействие ужасам режима массового производства на фабрике должно в конечном счете — и это действительно происходит — выйти за пределы фабрики. В своей высшей форме оно становится противодействием войне, фашизму, политической реакции всех видов, становится сознательной защитой человеческой культуры, вызывает к жизни великие героические народные движения и создает героев, новые типы мужчин и женщин». Правдиво отражая жизнь капиталистического общества, чаплиновское искусство подверглось подобной же закономерной эволюции.

Вторая половина 30-х годов вообще характеризовалась заметным ростом прогрессивных тенденций в американском кино, который был обусловлен затянувшимся экономическим кризисом, депрессией и грозным усилением фашизма в Европе. Правда, Голливуд оставался верен себе и продолжал разработку обычных для него тем и жанров. Но в то же время в американском кино росли ряды мастеров, которые вели постоянный бой за то, чтобы выпускать более честные картины. Этот бой был нелегким; этапами его явились проведенная в Голливуде еще в разгар кризиса первая крупная забастовка и последовавшее после нее объединение киноработников в профессиональные союзы, а также создание в 1933 году Антифашистской лиги Голливуда и в 1937 году — независимой организации «За демократические фильмы». Только благодаря этой неустанной борьбе и возросшим требованиям зрителей могли появиться на экранах такие значительные по идейной направленности и художественным достоинствам картины, как лучшие социальные произведения режиссеров Мервина Ле Роя, Уильяма Дитерле, Джона Форда, Уильяма Уайлера и других.

Конечно, и в этот «золотой век» американской кинематографии прогрессивные мастера не могли говорить во весь голос о своих взглядах. Из-за неусыпного контроля со стороны хозяев кинофирм и цензуры они часто вынуждены были прятать мысли в подтекст или раскрывать их с помощью исторических аналогий (например, многие фильмы Уильяма Дитерле). Что касается антифашистской тематики, то на нее практически было наложено табу. Даже героическая борьба испанского народа против объединенных сил фашизма смогла найти правдивое, хотя и осторожное отражение лишь в «Блокаде» Дитерле да в нескольких полудокументальных фильмах, сделанных вне Голливуда («Испанская земля» Йориса Ивенса с текстом Хемингуэя и другие). Эти картины подверглись нападкам реакционной печати, равно как и вышедший после них фильм «Признания нацистского шпиона» режиссера А.Литвака, в основу которого были положены материалы судебного процесса над одной фашистской бандой в США. Только после нападения Японии на Соединенные Штаты и вступления их в войну в декабре 1941 года на американском экране начали появляться антифашистские фильмы.

Таким образом, законченный в 1940 году «Великий диктатор» Чаплина, в котором средствами сатирического и памфлетного искусства были выкристаллизованы многие характерные черты предвоенной Германии и совершенно открыто высмеяны Гитлер и Муссолини, явился одним из первых художественных американских антифашистских фильмов.

Задолго до выпуска картины, узнав о ее съемках, реакционная печать открыла новую кампанию травли художника, а многочисленные профашистские организации в США засыпали его анонимными письмами с угрозой кровавой расправы, если он не откажется от постановки. Но авторы писем плохо знали Чаплина — в ответ на их угрозы он лишь нанял охрану. Тогда германское посольство в Вашингтоне предприняло дипломатический демарш, потребовав запрещения съемок фильма. Компания же «Юнайтед артистс» оказала непосредственное экономическое давление на художника, испытывавшего денежные затруднения. Наконец в дело вмешалась комиссия конгресса по расследованию антиамериканской деятельности, созданная первоначально для борьбы против фашистских организаций на территории Соединенных Штатов. Чаплин вынужден был временно прекратить съемки, но вскоре возобновил их снова.

После выпуска картины комиссия возбудила следствие против Чаплина, обвинив его в «попытке вовлечь США в войну» против гитлеровской коалиции. Однако в тот самый день, когда Чаплин должен был занять место на «свидетельской» скамье комиссии, которая уже тогда представляла собой реакционнейший в истории страны суд, японская авиация совершила налет на базу американского флота в Перл Харбор и США вступили в мировую войну.

Выпущенный с такими трудностями фильм, в котором, по словам Чаплина, он сам написал каждое слово сценария, сам смонтировал каждую сцену, сам придумал декорации, а при съемках лично проверял работу каждого аппарата, был восторженно встречен американскими зрителями. «Чарльз Чаплин, — писала вскоре после премьеры коммунистическая газета «Дейли уоркер», — величайший мастер кино, а его долгожданный фильм «Великий диктатор»— это шедевр боевой сатиры, бесспорно превосходящий по мастерству и остроумию все сатирические кинофильмы. Чаплин сделал поразительный для Америки фильм, фильм подлинно народной ненависти к империалистической войне и фашизму. Впервые в жизни Чаплин обращается непосредственно к народу. Он говорит, и его речь пронизана горячей страстностью… Американский народ будет черпать в фильме новые силы для дальнейшей борьбы».

— Однако отзывы прессы были очень разными, — вспоминал позднее Чаплин. — Большинство критиков были недовольны моей речью в конце фильма. Нью-йоркская «Дейли ньюс» писала, что я тыкал в зрителей «коммунистическим пальцем». Но, хотя большинство критиков протестовали против речи, утверждая, что она не соответствует характеру героя, зрителям она нравилась и я получил множество писем с сердечными поздравлениями… «Диктатор» пользовался большим успехом у американского зрителя, но он, безусловно, подогревал и тайную враждебность ко мне… Погода менялась, и в газетах стали появляться всякие инсинуации.

В течение первых двух месяцев демонстрации картина дала сбор, намного превышавший рекорд, установленный тогда за этот же срок нашумевшим боевиком «Унесенные ветром» Флеминга по одноименному роману Маргарет Митчелл. Даже еженедельник «Вэрайети», который часто обрушивался с критикой на прогрессивные фильмы, вынужден был признать, что «множество людей, стоящих в очереди у касс кинотеатров и желающих попасть на ближайший сеанс «Великого диктатора», свидетельствуют о единодушном одобрении фильма широкими массами Америки».

Картина Чаплина была, конечно, сразу же запрещена в Германии (как и все его старые фильмы после прихода к власти Гитлера), а также в Италии. Узнав об этом двойном запрете, художник сказал:

— Диктаторы считают, по-видимому, что этот фильм коммунистический. Это совершенная неправда… В «Великом диктаторе» показан тот же мой старый персонаж, но в условиях 1936 года… Я не коммунист, а только человек, который хочет видеть в своей стране подлинную демократию и свободу от дьявольского «нового порядка», расползающегося по всему миру.

Слова Чаплина о том, что в «Великом диктаторе» показан тот же старый персонаж, но в условиях 1936 года, служат ключом к пониманию авторского замысла. Действительно, по развитию образа главного героя, сменившего здесь лишь национальность и профессию, «Великий диктатор» логически продолжает линию «Новых времен».

Внешний облик героя здесь не изменился. Основные его черты, впрочем, оставались почти неизменными все годы, которые прошли после появления Чарли в первых короткометражных комедиях и которые превратили его создателя, некогда безвестного английского комедианта, в самого популярного киноактера на земном шаре. Но если мало менялась комическая маска, то внутренний облик героя, как мы видели, претерпевал огромные и в высшей степени симптоматичные изменения. В своем последнем появлении на экране Чарли не только внутренне вырос, возмужал, — жизнь изменила само его сознание, дала большое сердце и воспитала у него сильный характер. Короче говоря, в «Великом диктаторе» он приобрел уже черты, которые заставляют думать, что этот комический персонаж может стать даже образом героическим.

Перед тем как расстаться навсегда с Чарли, художник захотел, очевидно, наглядно продемонстрировать эту происшедшую эволюцию. Он так искусно построил сюжет «Великого диктатора», что как бы конспективно показал в одном фильме весь путь, пройденный героем более чем за четверть века своего существования на экране.

Экспозиция фильма переносит зрителей во времена первой мировой войны. В первых же кадрах они знакомятся с чаплиновским героем — маленьким парикмахером, одетым в солдатскую форму. Здесь он еще почти точная копия Чарли из старой короткометражной картины «На плечо!».

Правда, есть и разница между ними. Главный персонаж не только находится на сей раз по другую сторону фронта, но и впервые (хотя чрезвычайно мало) говорит не на условном, а на обычном языке. Это не разрушает образ, потому что герой и меньше комикует и почти лишен стилизованных черт. Вся комедийная буффонность придана его антагонисту — двойнику.

Голос диктора вводит зрителей в курс событий: «В начале мировой войны народ Томании [В фильме использованы вымышленные названия государств и имена отдельных персонажей, созвучные подлинным. Так, за этим названием страны (Томания) нельзя не узнать Германию, за Остерличем — Австрию (по-немецки — Остеррейх), равно как имя диктатора Аденоида Хинкеля служит прозрачным псевдонимом Адольфа Гитлера, имя Наполони — псевдонимом Муссолини и т. д.] успешно сражался со своим врагом, но сейчас, после четырех лет тяжелой борьбы, Томания оказалась обессиленной. В ее столице произошло революционное восстание. Ее король отрекся от престола, а дипломаты отчаянно стремятся к заключению мира».

Картины войны постоянно перебиваются юмористическими сценками, в которых Чаплин демонстрирует лучшие образцы старой клоунады. По ходу действия маленький солдат спасает от смерти авиатора Шульца (артист Реджиналд Гардинер) и вместе с ним летит на аэроплане, чтобы доставить командующему важное донесение. Однако самолет терпит аварию и его пассажиры спасаются только чудом.

Затем Чаплин делает скачок во времени. Из-за сотрясения мозга, полученного при падении самолета, герой полностью теряет память, и его помещают в больницу. Когда он спустя примерно двадцать лет возвращается домой, то находит там большие перемены. «Из бедствия и поражения восстал человек по имени Аденоид Хинкель. За столом в пивной он провозгласил свою политическую философию. Став диктатором Томании, он немедленно изгнал свободу».

С экрана в зрительный зал несется речь диктатора Хинкеля. Истеричность и одержимость оратора-маньяка передается набором бессмысленных звуков, истошных выкриков и воплей. Эта тарабарщина заставляет вспомнить речи при открытии монумента в «Огнях большого города» и куплеты Чарли из «Новых времен». Только теперь ей придано фонетическое сходство с немецким языком. Диктор дает перевод отдельных фраз: «Томания воспрянула, чтобы снова вступить в бой… Демократия— чепуха… Свобода слова— недопустима…»

После окончания речи все салютуют уходящему диктатору. Даже у статуи Венеры Милосской и у склоненного «Мыслителя» Родена подняты руки для фашистского салюта.

Сопровождающий диктатора министр внутренних дел и пропаганды Гарбич (артист Генри Дэниел) говорит ему по пути: «Думаю, что упоминание о евреях могло быть несколько более суровым… Ненависть к евреям может отвлечь мысли народа от пустых желудков». Эти слова как бы кладут начало сюжетной линии фильма. Сцены, построенные на язвительном гротеске и карикатуре, сменяются тщательно выписанными и насыщенными бытовыми деталями картинами из жизни гетто.

Гетто все наполнено мраком — штурмовики чинят в нем погромы. В то время как диктатор бился в истерике на трибуне, объявлял войну всему человечеству, брызгал слюной ненависти, а радио разносило его угрозы и заклинания по всему свету, — здесь царила после очередного погрома тишина, которая страшнее всякого вопля отчаяния. В этой гнетущей тишине особенно громко звучат выстрелы штурмовиков, звон разбитого стекла, наглый и торжествующий смех зверей в человеческом облике.

В таких контрастных тонах создается в фильме атмосфера столицы То-мании, обезумевшей от военных парадов и смертельного страха, истерической ненависти и жуткого ожидания, зловещих призывов и затаенных мыслей. Разговор двух стариков добавляет еще один штрих к общей картине народных страданий при фашистском «новом порядке»:

«Манн. Доброе утро, господин Джеккель!

Джеккель. Что доброго в этом утре?

Манн. Ну, жизнь могла бы быть еще хуже.

Джеккель. Чтобы так думать, надо иметь богатое воображение…

Манн. Кажется, у всех полно неприятностей.

Джеккель. У всех. Посмотрите на Ханну. Бедная девочка! Она трудолюбива, но не может найти работу. Отец убит на войне, мать умерла в прошлом году. Не может даже заработать достаточно, чтобы платить за комнату. А что мне прикажете делать? Не могу же я выгнать ее из дома…»

Появление юной Ханны (актриса Полетт Годцар) прерывает этот разговор. Она несет белье, которое берет в стирку у соседей. Девушку возмущает покорность обитателей гетто, с какой они встретили штурмовиков, только что учинивших погром.

И вот в этот дом приходит герой фильма, ничего не знающий о происшедших событиях. Из-за потери памяти он думает, что проболел всего несколько недель. В первом этаже дома у него была когда-то собственная мужская парикмахерская. Заброшенная, она за долгие годы вся заросла паутиной и покрылась толстым слоем пыли. Маленький человек деловито начинает приводить в порядок свое немудреное хозяйство. Очередь доходит до стекла витрины, и он стирает написанное снаружи крупными белыми буквами слово «еврей». Проходящий по улице штурмовик спешит наказать его за такую неслыханную дерзость. Маленький парикмахер не знает за собой никакой вины и отнюдь не собирается безропотно терпеть побои. Но к первому штурмовику тотчас на помощь приходит второй. Ханна видит эту отчаянную борьбу, и ее подкупает смелость человечка в куцем пиджачке. Вооружившись сковородкой, она нападает на здоровенных молодцов и оглушает их поочередно своим кухонным орудием. Торжествующая, она оглядывает поверженных врагов и говорит парикмахеру: «Это их немного проучит. Ух, как мне это понравилось! Вы были просто великолепны! Вот это по-настоящему! Так и надо с ними поступать! Давать сдачи!.. Мы не можем драться каждый поодиночке. Но вместе мы их победим! У нас неплохо все вышло, да?»

О нападении на штурмовиков становится широко известно. Целые отряды посланы на поиски бунтовщика-парикмахера. Они ловят его и в назидание другим готовятся повесить на фонарном столбе. Неожиданно появившийся капитан штурмовиков Шульц, бывший во время войны авиатором, в самый последний момент узнает своего спасителя. Он берет парикмахера под защиту и приказывает штурмовикам впредь никогда не трогать его. Шульц первый обращает внимание на удивительное сходство своего старого знакомого с диктатором Хинкелем.

Во всех этих и нескольких последующих сценах фильма внутренний облик чаплиновского героя напоминает еще иногда облик Чарли из «Золотой лихорадки», «Цирка» и «Огней большого города». Инфантильный и вместе с тем умудренный жизнью, наивный и одновременно хитрый, беспомощный и ловкий, восторженный и рассудительный, робкий и дерзкий, незлобивый и мстительный, легкомысленный и деловитый, жалкий и гордый, он по-прежнему бродит своей утиной походкой по опасным тропам человеческих джунглей. Но чем ближе к финалу картины, тем больше стирается гротесковая, чисто клоунская противоречивость его характера: процесс, начавшийся в «Иммигранте» и в «Малыше», получивший наибольшее развитие в заключительных кадрах «Огней большого города» и в «Новых временах», завершится в «Великом диктаторе».

Помимо роли парикмахера Чаплин одновременно играл в фильме диктатора Хинкеля. Перипетии сюжета во многом строились на внешнем сходстве этих двух столь различных персонажей. История с двойниками позволила автору без особых фабульных ухищрений переходить от одной линии к другой, скреплять и противопоставлять сатирические и комедийно-лирические эпизоды. Кроме того, этот прием открывал массу возможностей для комических и драматических положений, которые искусно использовались.

Вся сюжетная линия, связанная с образом Хинкеля, проходила по той едва различимой границе, которая отделяет разум от безумия. Чаплин-актер раскрывал страшную сущность образа с помощью гротескового, почти предельно карикатурного заострения его внешнего рисунка. И нет нужды заниматься поисками мелкого жизненного правдоподобия: в его сатире, гротеске присутствует большая жизненная и художественная правда, то проникновение в сущность событий и людей, необходимость которого Чарльз Чаплин всегда подчеркивал сам в своих высказываниях.

Чванливый, глупый и злобный выродок Хинкель в исполнении Чаплина вызывал у зрителя не только смех, но и насмешку, не только презрение, но и чувство омерзения. Гротескная невероятность, шаржированная исключительность поведения диктатора обостренно выявляли фантастическую уродливость социально-политического явления, называемого фашизмом. Проследив хотя бы вкратце линию Хинкеля в фильме, можно понять, какое страшное реалистическое содержание кроется за чаплиновским гротеском и шаржем.

…В огромной канцелярии Хинкеля усиленно разрабатываются планы вооружения страны. В одном из залов военный министр фельдмаршал Херринг (Билли Джилберт) представляет диктатору изобретателя пуленепробиваемого мундира, сделанного из материала легкого, как шелк. Для проверки Хинкель тут же стреляет в изобретателя, облаченного в этот мундир. Тот падает, простреленный навылет; Хинкель невозмутимо возвращается в свой кабинет, где его ожидает Гарбич с какими-то бумагами.

«Хинкель. Что это значит? Двадцать пять миллионов на строительство концентрационных лагерей, когда каждый грош нужен на вооружение?

Гарбич. Нам пришлось произвести несколько арестов.

Хинкель. «Несколько?» А сколько?

Гарбич. Немного. Пять или десять тысяч…

Хинкель. А…

Гарбич (продолжает)…в день.

Хинкель. «В день»?

Гарбич. Не тревожьтесь. Это только агитаторы.

Хинкель. Что их волнует?

Гарбич. Увеличение рабочего дня, снижение зарплаты, но главным образом— синтетическая пища, качество опилок в хлебе.

Хинкель. Чего им надо? Это опилки из лучшего дерева… Пора оккупировать Остерлич! Сколько еще можно возиться с подготовкой? Мы должны выступить немедленно!

Гарбич. Тогда нам понадобится иностранный капитал.

Хинкель. Сделаем заем!

Гарбич. Все банкиры отказали. Но подождите… есть один человек, который мог бы дать нам взаймы, — это Эпштейн.

Хинкель. Эпштейн? Он еврей, да?

Гарбич. Да.

Хинкель. Ну, что ж, не будем стесняться. Одолжим деньги у Эпштейна.

Гарбич. Это будет затруднительно, если принять во внимание наше обращение с его народом.

Хинкель. Ну и что! Мы изменим нашу политику в отношении его народа! Скажите капитану Шульцу, что в будущем должны быть прекращены все антисемитские выступления… по крайней мере на некоторое время — пока мы не договоримся с Эпштейном о займе».

И в гетто наступают спокойные дни. Хозяйки безбоязненно ходят в лавки за продуктами, а парикмахер открывает свое заведение. Но оно пустует — все мужчины в концентрационных лагерях. Тогда Джеккель советует парикмахеру перейти на дамские прически и предлагает потренироваться на волосах Ханны. На этих уроках между маленькой прачкой и маленьким парикмахером завязывается трогательный роман.

Временное спокойствие в гетто не изменяет общей атмосферы, царящей в столице Томании, — она по-прежнему насыщена подготовкой к войне. Херринг представляет диктатору изобретателя самого компактного на свете парашюта, который надевается на голову как простая шляпа. Хинкель хочет посмотреть этот парашют в действии. Изобретатель подходит к окну, салютует и прыгает вниз. Хинкель и Херринг, высунувшись из окна, следят за его прыжком. Херринг виновато пожимает плечами. Хинкель поворачивается к нему. «Зачем вы попусту тратите мое время?»

Тайный агент доставляет диктатору фотографии руководителей забастовки на военном заводе. Хинкель приказывает расстрелять все три тысячи рабочих этого завода, но Гарбич отговаривает его: это опытные работники, надо подождать, пока они обучат других, а потом можно будет и расстрелять.

«Гарбич (разглядывая фотографии). Странно… Эти руководители забастовок— они все брюнеты. Среди них нет ни одного блондина…

Хинкель. Не будет мира, пока не будет чистой арийской расы. Как прекрасно: Томания — страна синеглазых и белокурых!

Гарбич. А почему бы всей Европе не стать белокурой? Белокурая Азия, белокурая Америка!

Xинкель. Белокурая вселенная!

Гарбич. И брюнет диктатор!

Хинкель (кокетничая и жеманясь). Нет-нет! Не соблазняй меня!.. Диктатор всего мира!

Гарбич. Такова ваша судьба. Мы уничтожим всех евреев… сметем с лица земли брюнетов, и тогда сбудется наша мечта о чистой арийской расе.

Хинкель (в упоении). Красивые белокурые арийцы…

Гарбич. Как они будут вас любить! Они будут вас обожать! Они будут поклоняться вам, как богу!

Хинкель (с обезьяньей ловкостью вскарабкиваясь по портьере под самый потолок). Нет-нет! Не говори так! Ты заставляешь меня бояться самого себя!

Гарбич. Мы начнем с захвата Остерлича. После этого нам не придется сражаться. Мы всех обманем. Нация за нацией капитулируют перед нами.

Через два года весь мир будет подчиняться мановению вашего пальца.

Хинкель. Оставьте меня! Я хочу побыть один!»

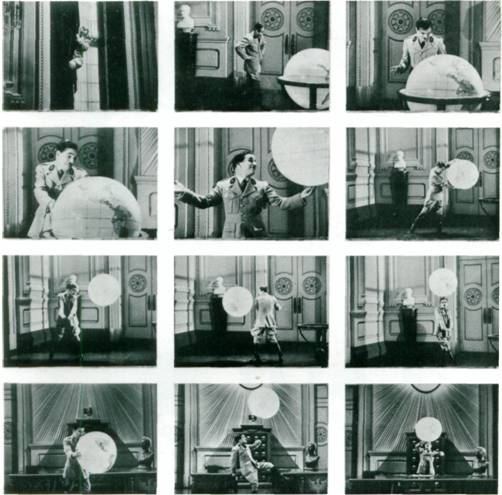

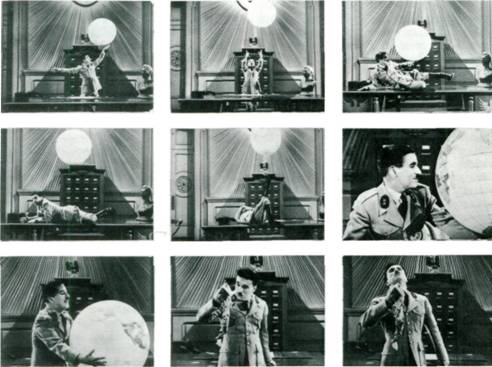

Оставшись в одиночестве, он подходит к большому глобусу и как будто в трансе ласкает его. Льющаяся с экрана мелодия из «Лоэнгрина» придает своеобразную эмоциональную окраску всей гротескно-пародийной сцене. Хинкель поднимает глобус и подбрасывает его в воздух. Глобус, как воздушный шар, парит в воздухе и медленно опускается на руки диктатора. Он подбрасывает его другой рукой и вновь ловит. Сейчас он как бы правит миром — и с силой отшвыривает его ногой. Видит свое изображение в огромном зеркале, принимает величественную позу. Делает движение рукой, и земной шар покорно спускается к нему. Подбрасывает его высоко вверх, подпрыгивает сам, схватывает глобус в воздухе и вместе с ним опускается на пол. Затем подталкивает его головой, вспрыгивает на стол, ложится на живот и подкидывает глобус задом, потом опускается на пол. Повторяет движение, провожает глобус презрительным взглядом. Игра продолжается до тех пор, пока глобус не лопается. Хинкель в смертельном ужасе кричит.

Искусство Чаплина-актера в этом знаменитом эпизоде может быть сравнимо по своей необыкновенной выразительности только с пантомимической проповедью о Давиде и Голиафе из «Пилигрима», танцем булочек из «Золотой лихорадки» или куплетами в «Новых временах». Все эти сцены созданы для экрана, и только для него — никакой рассказ на бумаге не в состоянии дать даже отдаленное представление о мастерстве их исполнения.

Художник прибегает к гротеску все более часто по мере раскрытия в фильме сущности фашизма. В самый разгар подготовки нападения на Остерлич неожиданно приходит известие, что диктатор Бактерии [Под этим вымышленным названием имеется в виду Италия, где, как известно, впервые взросли бактерии фашизма]. Наполони тоже готовится вторгнуться в Остерлич и уже разместил у границы свои войска. Разгневанный Хинкель грозит объявить войну Наполони, посмевшему его опередить. Однако по совету Гарбича он по телефону приглашает своего соперника приехать в Томанию. Гарбич излагает план: пока Наполони будет занят на парадах и приемах, их собственные войска будут подтянуты к самой границе Остерлича и тщательно там укрыты. Чтобы рассеять подозрения гостя, Хинкель отправится якобы на охоту — стрелять уток, а на самом деле поедет к армии, примет командование и в назначенный час начнет наступление на Остерлич.

Бензино Наполони (артист Джек Оуки) не подозревает никаких каверз и приезжает в Томанию. Этот жирный, шумный диктатор, в черной шапочке с кисточкой и с изображением на ней игральных костей, тоже мечтает стать правителем мира, но «мира брюнетов, темноглазых и темпераментных брюнетов, а не этих хилых блондинов». Все сцены встречи двух диктаторов наполнены откровенной буффонадой — Хинкель и Наполони играют в игру «кто выше сядет» и даже угрожают друг другу швырянием блюд со спагетти и разными яствами.

Лишь хладнокровие и дипломатия Гарбича кладут конец грызне между двумя шакалами.

На пути к осуществлению далеко идущих планов Хинкеля и его подручных встает… маленький парикмахер.

После того как банкир Эгаптейн отказал Хинкелю в займе, потому что не захотел иметь никакого дела со средневековым маньяком, диктатор приказывает капитану штурмовиков Шулыгу устроить в гетто «небольшую средневековую демонстрацию». Шульц пытается было вступиться за невинных людей, но попадает за это в опалу, и его сажают в концлагерь.

А в гетто маленький парикмахер, влюбленный в прекрасную прачку, впервые приглашает ее на прогулку. Девушка взволнована: ей нечего надеть. На помощь приходят сердобольные соседки. Но когда счастливая пара выходит на улицу, из репродукторов несется погромная речь Хинкеля. Мгновенно все пустеет, торговцы спешат закрыть лавки, прохожие — скрыться в домах.

К парикмахеру приходит бежавший из концлагеря Шульц. Его прячут в подвале, где он строит различные планы заговора. Но его местопребывание становится известным. После долгой погони, пересыпанной комическими трюками, штурмовики арестовывают как своего бывшего начальника, так и маленького парикмахера. Ханна и семья Джеккелей уезжают из Томании и находят убежище в Остерличе.

Вместе с парикмахером Шулыгу снова удается бежать из концлагеря. Переодевшись в офицерские мундиры, они пробираются к границе. Вблизи этой границы, на тихой речке, охотится на уток Хинкель в ожидании часа наступления. Из-за отдачи в плечо после выстрела из охотничьего ружья он опрокидывается в воду. Промокший и жалкий, Хинкель с трудом выкарабкивается на берег. Там он сразу же попадает в руки штурмовиков, которые были посланы в погоню за беглецами.

Внешнее сходство вводит их в заблуждение, и они принимают диктатора за парикмахера, избив его до потери сознания.

Скопление войск делает затруднительным положение беглецов из концлагеря. В конце концов они наталкиваются на группу штурмовиков, но те не нападают на них, а торжественно салютуют при встрече, так как принимают парикмахера, переодетого в военную форму, за диктатора. На Шульца же смотрят как на человека, вновь попавшего в милость.

Между тем находящееся невдалеке поле неожиданно оживает и грозно ощетинивается стволами орудий: это выползают танки, скрытые в многочисленных стогах сена. Томанская армия переходит границу Остерлича. В одном из селений солдаты подвергают истязаниям Джеккеля и Ханну.

Мнимого диктатора и Шульца везут на машине в оккупированную столицу Остерлича. Там на главной площади выстроены войска-победители и приготовлена трибуна для торжественных речей. Первым выступает Гарбич, излагающий фашистское кредо: «Сегодня слова „свобода, демократия и равенство" существуют только для обмана народа. Ни одна нация не может существовать, веря в такие идеи… Мы открыто от них отказываемся…»

Наступает очередь говорить маленькому парикмахеру, занявшему волей случая место диктатора. Поборов робость и страх, он поднимается на трибуну и дает свой ответ на фашистское кредо. Чаплиновский герой неожиданно для многих, не особенно внимательно следивших за эволюцией его образа, полностью теряет здесь свои комические черты, обретая новые, героические. Перед толпами людей и шеренгами солдат, перед радиомикрофонами, разносящими его слова на весь мир, он произносит речь. Его ожидает неминуемая казнь, но он даже не задумывается над этим. Он мужественно клеймит богов империализма— войну, угнетение, стяжательство, мракобесие; призывает солдат повернуть данное им в руки оружие против фашизма — общего врага всех простых людей на земле.

— …Я хотел бы, если возможно, помочь всем… Все мы, цивилизованные люди, стремимся помогать друг другу. Мы хотим жить для нашего общего счастья, а не для нашего общего несчастья… Дорога жизни может быть прекрасной, но мы сбились с пути… В эту минуту мой голос слышен всюду. Всем, кто может услышать меня, я говорю: не отчаивайтесь! С прогрессом общества исчезнет в мире человеконенавистничество, диктаторы падут, и власть, которую они узурпировали, перейдет в руки народа. Пока люди готовы умереть за свободу, она не умрет. Солдаты! Не покоряйтесь этим зверям! Они обращаются с вами как со скотом, превращают вас в пушечное мясо… Вы не машины, вы не скот! В ваших сердцах живет не ненависть, а любовь к человечеству! Боритесь не за порабощение людей, а за их освобождение!.. Вы — народ, и в вашей власти создать жизнь свободную и прекрасную. Жизнь, полную лучезарной радости. Во имя демократии воспользуемся же этой властью, объединимся все! Будем сражаться за новый мир — за славный мир, который даст каждому человеку возможность трудиться, который обеспечит юности будущее, а старость охранит от нужды… Пообещав все эти блага, изверги пробрались к власти. Но они лгали! Они не сдержали своих обещаний и никогда их не сдержат… Будем же сражаться, чтобы освободить мир!.. Будем бороться за мир справедливый, за мир просвещенный, за прогресс, который приведет всех к счастью. Во имя демократии — объединимся!..

А где-то в разрушенном селении лежит на земле плачущая Ханна. Она слышит по радио знакомый голос. Проникновенные слова заставляют ее приподнять голову. Ее лицо еще залито слезами, но в глазах появляется свет. Она приподнимается, с надеждой улыбается сквозь слезы…

Так оптимистично, жизнеутверждающе завершил Чаплин свой фильм, выпущенный в дни наивысшего торжества гитлеризма.

В этом ярком обвинительном акте против реакционного вандализма непосредственным объектом злой — злой, как никогда прежде! — чаплиновской сатиры явились Гитлер и устанавливаемый им «новый порядок». Весь фильм пронизан подлинно народной ненавистью к фашизму. При этом Чаплин не только выставил Гитлера на всеобщее осмеяние, но и с поразительной прозорливостью предсказал его неизбежный конец в аллегорической сцене жонглирования земным шаром, завершающейся истерическим отчаянием, криком безумия, когда глобус лопается, подобно мыльному пузырю. Поистине в подлинном искусстве даже домыслом, даже фантазией управляет правда!

Хинкель Чаплина не превращен в некую абстрагированную карикатуру, лишенную плоти и крови, а сохранил внутреннее правдоподобие, логику реального характера. Там, где это оказывалось возможным, Чаплин стремился придерживаться и внешнего сходства. Это придало образу еще больше конкретности, а значит, и убедительности.

Может показаться странным лишь то, что вся мощь чаплиновской сатиры оказалась направленной преимущественно против личности Гитлера и пощадила силы, его выпестовавшие. Ведь Чаплин сам в своих высказываниях разоблачал фашистских диктаторов как марионеток в руках промышленников и финансистов. Более того, даже в неосуществленном замысле фильма о Наполеоне, который Чаплин вынашивал много лет, он предполагал окружить французского императора «сухими и требовательными советниками», стремившимися «использовать его в своих неблаговидных целях».

Правда, в «Великом диктаторе» выведен один из таких советников — это министр внутренних дел и пропаганды Гарбич. Единственный из всего ближайшего окружения Хинкеля, он лишен карикатурных черт. Лишь само его имя скрывает насмешку («гарбич» созвучно английскому слову «garbage», что означает «гниющий мусор», «требуха», «мусорный ящик»). Этот человек с сухим и жестким выражением лица умело играет на всех слабостях ошалелого идиота диктатора, и прежде всего использует его безграничное тщеславие. Только с ним одним Хинкель сдержан, видно даже, что он побаивается его. Со всеми же другими он держится грубо, заносчиво, а с фельдмаршала Херринга в припадке гнева срывает все ордена, как с простого ефрейтора.

Однако чьим ставленником является Гарбич, в фильме не показано. Выведя же представителей тех сил, которые непосредственно повинны в возникновении гитлеризма, художник придал бы своей сатире еще более глубокое общественно-политическое звучание. Фигура промышленника из «Новых времен», отчаявшегося в возможностях кормящей машины и решившего превратить людей в марширующих роботов, была бы здесь более чем уместна.

Подобное упущение следует, очевидно, объяснить теми конкретными идейно-художественными задачами, которые Чаплин перед собой ставил.

Прежде он обличал в первую очередь социальные пороки капиталистической системы и ее общественные институты. Врагами простого человека в чаплиновских картинах соответственно выступали хозяин, полицейский, священник, миллионер, промышленный магнат.

В зарубежной критике высказывалось мнение, что именно Чаплин в «Новых временах» первым в кинематографе с необыкновенной силой раскрыл тему социального и эмоционального отчуждения человека в буржуазном обществе. Если это и так, то следует подчеркнуть, что Чаплин, в отличие от многих современных выразителей идей отчуждения, не терял веры в простого человека и не ограничивался в борьбе с алогизмами окружающей среды исключительно демонстрацией этих алогизмов, а одновременно утверждал истинные нравственные ценности. И борьба человека за право быть человеком происходила у него — в любых условно-комических ситуациях — не в сфере бесплодных мечтаний или самоуничижения героя, а в драматической обстановке реальных общественных отношений. Причем Чарли не замыкался в своей отчужденности и, как всегда, оказывал поддержку другому человеку, нуждающемуся в его помощи.

В фильме «Великий диктатор» Чаплин перешел от социальных проблем к политическим. Фашизм в Италии, франкизм в Испании, гитлеризм в Германии— все это свидетельствовало о том, что империализм ищет спасения в террористическом режиме. Фигура Гитлера явилась для Чаплина лишь наиболее ярким олицетворением этих общих тенденций в развитии империализма тех лет. Разя Гитлера оружием смеха, Чаплин, несомненно, считал, что наносит вместе с тем удар и по всему обществу, породившему террористический режим.

Фашизм раскрывался в фильме в качестве некого психологического и нравственного, вернее, безнравственного состояния, находящегося в отчужденности от всего человеческого, утверждающего себя с помощью насилия и жестокости. Это политическая типизация, обобщение. А значит, фильм действительно был все же не только и не столько о Гитлере, сколько о системе. Тем более что в первых частях Хинкеля вообще не было, а безумие уже имелось — шла первая мировая война. Для образного выражения смертельно опасного безумия и абсурда нужен тип, полнее всего его воплощающий. В 1930-х годах таковым был Адольф Гитлер.

Еще во время работы над своим фильмом Чаплин обронил слова, которые облетели весь мир:

— Диктаторы смешны. Я хочу, чтобы люди над ними смеялись.

Картина была закончена до того, как жесточайшие трагедии второй мировой войны потрясли человечество. Иначе, без сомнения, истерик Хинкель приобрел бы более резко выраженные черты кровавого убийцы. Чаплин в автобиографии вообще поставил под вопрос саму возможность своей работы над подобным фильмом: «Конечно, если бы я знал тогда о подлинных ужасах немецких концлагерей, я не смог бы сделать «Диктатора», не смог бы смеяться над нацистами, над их чудовищной манией уничтожения». Но и не зная еще многого о нацизме, Чаплин окрасил карикатуру и гротеск в «Великом диктаторе» гневом: фашизм представляет собой квинтэссенцию пороков и преступлений империализма, борьба против которого была для Чаплина не случайным эпизодом, а делом всей жизни. Гитлер как реальное воплощение зла предстает в фильме во всей наготе своей гнусности, злобы, жестокости, физического и морального безобразия, исторической нелепости. Благодаря этому зло оказывается здесь предельно униженным и оскорбленным, а это означает одновременное моральное торжество добра, свободы и справедливости. Причем зло это, хотя и персонифицированное в фильме, легко воспринимается также в расширенном, обобщенном плане — как проявление омерзительной реакции вообще.

В предшествовавшем «Великому диктатору» творчестве Чаплина Чарли чаще служил лишь средством вызывать смех, а иногда и слезы. В этом же фильме чаплиновский герой выходит из границ роли, отведенной ему в экранной жизни. (Не случайно он вначале частично, а потом полностью смог отказаться здесь от своей немоты.) И сам фильм, переходя из одного регистра комедии в другой, пройдя чуть ли не через все оттенки смеха, завершается кадрами, когда смех уже замирает в зрительном зале. Это Чаплин вывел наконец своего героя после долгих странствий по уголкам жизни на публичную трибуну, на которой огромными буквами написано сакраментальное слово «Свобода». Тем самым сбылись слова Чаплина, сказанные им накануне премьеры «Новых времен»:

— Если бы я попытался рассказать публике, что нужно предпринять в связи со всем происходящим, — сомневаюсь, сумел ли бы я это сделать в развлекательной форме, при помощи фильма. Я должен был бы это сделать серьезно, с ораторской трибуны.

В финальной речи «Великого диктатора» Чаплин выступает уже фактически от самого себя. Эта шестиминутная агитационная речь выводит фильм за рамки обычного художественного произведения, она свидетельствует о высоте гражданского сознания киномастера. После премьеры картины газета «Нью-Йорк уорлд телеграм» писала: «Вместо очаровательного комика мы видим нового Чаплина, Чаплина — серьезного пропагандиста». В беседе с корреспондентом той же газеты Чаплин объяснил причины, побудившие его так поступить:

— Я не мог иначе, — заявил он, — просто не мог. Никаким иным способом мне не удалось бы выразить того, что накипело во мне. Пришло время, когда я просто должен был оставить шутки. Все уже насмеялись вдоволь. И ведь правда смешно было? А тут я хотел заставить людей себя слушать.

В этом фильме Чаплин наделяет своего героя новым сердцем, и пращой художника действительно управляет уже не смех, а гнев и воля измученной души Человека.

Маленький человек стал большим— борцом против современных голиафов империализма.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

«Вермахт против Гитлера»

«Вермахт против Гитлера» Зададимся вопросом, почему участники войны, ветераны Великой Отечественной по прошествии лет прямо говорят о том, что не питают ненависти к своему бывшему противнику в лице германского солдата? Почему при всем неприятии и отвращении к нацизму

Не было ли ликование по поводу Гитлера преувеличенным? Фашистские сказки Гоффманна. Одна картинка солжет лучше, чем тысяча слов — мир пропаганды портретов Гитлера

Не было ли ликование по поводу Гитлера преувеличенным? Фашистские сказки Гоффманна. Одна картинка солжет лучше, чем тысяча слов — мир пропаганды портретов Гитлера 1 1 См.: Rudolf Herz, Hoffmann & Hitler. Fotografie als Medium des F?hrer-Mythos. Katalog der Ausstellung im M?nchner Stadtmuseum, M?nchen 1994. Fritz Hansen, Neuzeitliche Photographic im

Почему никто не убил Гитлера? Безопасность фюрера — неизвестные покушения на Гитлера

Почему никто не убил Гитлера? Безопасность фюрера — неизвестные покушения на Гитлера 1 1 См.: Peter Hoffmann, Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Br?der. Stuttgart (2. Auflage) 1992. P. Hoffmann, Widerstand gegen Hitler und das Attentat vom 20. Juli 1944. Probleme des Umsturzes. M?nchen-Z?rich (2. Auflage)

«Мы будем бороться против Гитлера»

«Мы будем бороться против Гитлера» В 1929 и 1930 годах я часто уезжала за границу. Один раз я ездила в США по делам Женского рабочего совета и два раза — в Англию, как представитель рабочего движения. Конечно, в те дни люди не перескакивали через океан в самолетах (хотя я

О заговоре против Гитлера

О заговоре против Гитлера После нападения на Польшу некоторые генералы и высшие офицеры вновь обратились к планам устранения Гитлера, в разработке которых принимали участие также ряд дипломатов и промышленников. К группе заговорщиков, которые снова зашевелились к

Начало войны против Гитлера

Начало войны против Гитлера В первых боях против немцев летом 1941 года Власов отличается как командир танковых соединений и получает орден Ленина. В январе 1941 года он командует одним из лучших танковых корпусов — 4-ым механизированным корпусом, который в начале войны в

Фельдмаршал Паулюс выступает против Гитлера

Фельдмаршал Паулюс выступает против Гитлера 8 августа 1944 года, в тот день, когда в Берлине по приказу Гитлера был повешен генерал-фельдмаршал фон Витцлебен, фельдмаршал Паулюс отказался от сдержанности, которую он проявлял более полутора лет. Вечером он выступил в

«С большевистской решительностью поднимайтесь все в бой под руководством коммунистов против всякого национализма, против фашизма, против империалистической войны»

«С большевистской решительностью поднимайтесь все в бой под руководством коммунистов против всякого национализма, против фашизма, против империалистической войны» Даже самые опытные агенты охранки не смогли установить, когда и как уехал товарищ Олекса через

Глава 6. Моя борьба против Гитлера

Глава 6. Моя борьба против Гитлера После моей первой встречи с Гитлером никакие уговоры Грегора не могли заставить меня вступить в НСДАП.Однако постепенно я решил обдумать предложение брата. Я тщательно изучил успехи и провалы нацистских лидеров. Я чувствовал, что только

Глава 12. Будущее против Гитлера

Глава 12. Будущее против Гитлера Ужасная угроза Западу, представленная союзом России и Пруссии, может быть сравнима лишь с угрозой нашествия аварцев, монголов и турок в девятом, тринадцатом и шестнадцатом столетиях. Но прошлое учит нас, что народы Европы черпают в своей

Великий князь Московский ИВАН III Васильевич Великий 1440–1505

Великий князь Московский ИВАН III Васильевич Великий 1440–1505 Сын Василия Темного и Марии Ярославны. Родился 22 января 1440 года.Вступил на Московский великокняжеский стол после смерти отца 27 марта 1462 года по его завещанию. Николай Карамзин писал, что с этого времени «история

Фельдмаршал Паулюс выступает против Гитлера

Фельдмаршал Паулюс выступает против Гитлера 8 августа 1944 года, в тот день, когда в Берлине по приказу Гитлера был повешен генерал-фельдмаршал фон Витцлебен, фельдмаршал Паулюс отказался от сдержанности, которую он проявлял более полутора лет. Вечером он выступил в

СОЛОМОН МИХОЭЛС ПРОТИВ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА

СОЛОМОН МИХОЭЛС ПРОТИВ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА Ужели братья наши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? Числа, 32:6 Братья тех, кто уничтожен в гитлеровских фабриках смерти, кто сожжен в гетто! (Из речи Михоэлса в США) Длительным и трудным оказалось возвращение ГОСЕТа из Харькова в

ПОЧЕМУ НЕ ДИКТАТОР?

ПОЧЕМУ НЕ ДИКТАТОР? Наконец, дорогой маркиз, я стал частным гражданином на берегах Потомака в тени моего виноградника и моего фигового дерева. Освободившись от грома военного лагеря и суеты общественной жизни, я утешаюсь тихими радостями, почти неизвестными солдату в

3. Диктатор

3. Диктатор Дальнейший ход событий покажет, что военные пришли к власти в Чили надолго. Но в то время об этом мало кто думал. Многие политики были уверены, что, сбросив “марксистское правительство” Сальвадора Альенде, мятежные генералы передадут власть гражданским.

Диктатор Крыма

Диктатор Крыма К счастью, на моем тернистом пути в телевидении не часто, но встречались, как говаривал Иешуа в качестве одного из героев Михаила Булгакова в «Мастере и Маргарите», добрые люди. Такой была Анна Михайловна Виноградова в Управлении по производству