Глава девятая «ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК»

Глава девятая

«ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК»

Так Твардовский шутливо называл собственное литературное творчество, где не могла не сказаться напряженная работа в новомирском «колхозе». В записях поэта нередко встречаются сетования на «запущенность» «личного» хозяйства.

Урывками приходилось трудиться и над «Тёркиным на том свете», и над «Далями». А между тем «проклевывались» почки новой книги!

«Сегодня… кажется, впервые за долгий срок почувствовал приближение поэтической темы, того, что не сказано и что мне, а значит, и не только мне, нужно обязательно высказать. Это живая, необходимая мысль моей жизни (и куда как не только моей!)», — записано 14 декабря 1963 года в рабочей тетради, где появляются и первые строки поэмы, получившей название «По праву памяти», писавшейся несколько лет и имевшей трагическую судьбу (обо всем этом речь впереди).

Лирика поэта меньше страдала от нехватки времени. Вообще после войны ее значимость и ее «доля» в творчестве Твардовского чрезвычайно выросла. Этот взлет обозначился уже с появлением стихотворений «Я убит подо Ржевом» и «В тот день, когда окончилась война…».

Новой вехой, отметившей дальнейшее усиление этой лирической струи, стала публикация стихов поэта в сентябрьской книжке «Нового мира» за 1951 год. «Критика наша долго дружно и организованно замалчивала этот цикл, — иронически писала несколько лет спустя Ольга Берггольц (Литературная газета. 1953. 16 апреля) и продолжала: —…Эти стихи объединяет личность поэта, та живая, непохожая на других (и не боящаяся своей непохожести), та имеющая собственную биографию личность, без которой нет и не может быть подлинной лирики».

Подобные поэтические циклы появлялись и в дальнейшем[39].

Не имевшие явной сюжетной организации, нередко обозначавшиеся автором как «Стихи из записной книжки» (или просто «Из записной книжки»), они, однако, обладали очевидной цельностью, выражая взгляд автора на определенный круг явлений, а порой были заметно сосредоточены на какой-либо теме: в цикле 1951 года — это «жестокая память» о войне, в «огоньковском» 1955-го — мысли о месте, роли, ответственности художника.

Критики давно подметили стремление Твардовского к изображению «всей полноты жизни». В послевоенной лирике оно стало особенно очевидным. Стихи привлекали изобилием разнороднейших впечатлений, восприятием мира во всем многообразии внутренних связей явлений, противоречий и конфликтов, присущих жизни.

Так, воздав щедрую дань в лирике 1950–1960-х годов и в книге «За далью — даль» огромным сибирским стройкам, поэт вместе с тем в стихотворении «Разговор с Падуном» заговорил о цене технического прогресса задолго до возникновения в мире серьезной озабоченности этим:

В природе шагу не ступить,

Чтоб тотчас, так ли, сяк,

Ей чем-нибудь не заплатить

За этот самый шаг…

И мы у этих берегов

Пройдем не без утрат.

За эту стройку для веков

Тобой заплатим, брат.

Твоею пенной сединой,

Величьем диких гор.

Заметно меняется, совершенствуется в эту пору сам стиль Твардовского.

Уже будучи известным поэтом, он писал Маршаку (18 августа 1938 года), восхищаясь его переводами Бёрнса: «Я очень рад, что по праву нашей дружбы могу обнять Вас, а вместе с тем — как мне грустно стало, когда я прочел все эти стихи теперь, в целом. Дело в том, что я все больше страдаю от своей тоскливо-повествовательной манеры, давно хочу писать иначе, но все еще не могу. Прочел Ваш цикл — и это было каким-то последним ударом. Похоже, что я до сих пор учился у какого-нибудь Краба или у другого попа, а не у тех, у кого следует. Но хватит об этом. До отчаяния я далек, я порядочно знаю себя и верю, что смогу писать лучше и лучше, верю, что выйду из кризиса прежде, чем самый кризис заметят со стороны».

И в дальнейшем никакие успехи и никакие шумные похвалы «со стороны» не могли его «успокоить», заставить перестать быть самым строгим своим критиком. На самой вершине признания, в конце широко отмеченного юбилейного года (пятидесятилетия), накануне присуждения Ленинской премии, в рабочей тетради появляется запись (24 декабря 1960 года):

«Вчера или третьего дня на прогулке впервые за много недель (или месяцев) начало что-то проталкиваться… на давнюю тему о том, что, заставив полюбить тебя сегодня, ты уже связан этим в отношении своего завтра, ради которого ты уже должен огорчить читателя, который, как ребенок, хочет, чтобы ты рассказывал ему „такую“ же сказку, как вчера… Будь все таким. Но ты во имя той же любви, что так тебе дорога, должен отрываться от ее теплых объятий и идти дальше, хотя теряешь ее и, может быть, скорее всего, не вдруг обретешь в дальнейшем».

А несколько месяцев спустя неугомонный «автокритик» подвергает вдумчивому анализу свой «творческий процесс»:

«Я думаю по преимуществу прозой — это как бы мой родной язык, тогда как стихи — приобретенный, хотя бы и усвоенный до порядочного совершенства. Только изредка думаю я и стихами, когда, вдруг, набегает строчка, „ход“, оборот, лад. Из этих „набеганий“ произошли в большинстве „стихи из Записной книжки“, т. е. пришедшие вдруг строфы или строчки, не получившие развития в целые „пиесы“, которые („пиесы“) обычно мною обдумывались в прозе. Только с годами понял, что такие „набегания“ — наибольшая драгоценность, это как самородки, которые, вдруг, выблескивают из-под лопаты, перерывшей прорву породы ради среднего, а то и совсем малого сбора золотого песка. — Большинство, пожалуй, моих стихотворений, особенно „сюжетного ряда“, отяжелены их чисто прозаической основой».

Впрочем, тут же добавлено: «Но без этой прозаичности не могло бы случиться и моих больших вещей, которые при этом сильны в частностях „ходов и оборотов“ и т. д. строчками из тех, что „набегают“» (9 августа 1961 года).

В статье, посвященной памяти Ахматовой, Твардовский указывал как на характернейшую черту ее поэзии — на «благородный лаконизм, немногословную емкость речи, когда за скупыми строчками стихотворения живет возможность многих тонких подробностей и оттенков».

Таков и его собственный идеал, ставший особенно очевидным в последнее десятилетие жизни. Примечательно стихотворение этой поры:

Всему свой ряд, и лад, и срок:

В один присест, бывало.

Катал я в рифму по сто строк,

И все казалось мало.

Был неогляден день с утра,

А нынче дело к ночи…

Болтливость — старости сестра, —

Короче.

Покороче.

(«Всему свой ряд, и лад, и срок…»)

Высочайшим достижением на этом пути стали уже приводившиеся строки, где его постоянная мысль-чувство обрела предельно лаконичное выражение:

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они — кто старше, кто моложе —

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, —

Речь не о том, но все же, все же, все же…

Развернуто-сюжетная «новелла» (слово, впрочем, нелюбимое Твардовским), столь характерная для его стихов предвоенных и военных лет, в позднем творчестве поэта исчезает, сменяясь либо выразительной и лаконичной зарисовкой, наброском (поистине — «из записной книжки»), либо чисто лирической разработкой темы (например, в цикле «Памяти матери»), точной фиксацией и тщательным, тончайшим воспроизведением различных движений и состояний человеческой души, ее сложнейших сопряжений с «большим» миром.

В «Книге про бойца» было сказано:

От Ивана до Фомы,

Мертвые ль, живые,

Все мы вместе — это мы,

Тот народ, Россия.

(Из главы «О войне»)

Эта искренняя и страстная декларация в дальнейшем претворилась в художественную реальность стихов, постоянное утверждение неповторимой ценности, значительности, исторического смысла каждой достойно прожитой жизни.

Уже в довоенном творчестве Твардовского возникли мотив преемственности человеческих дел, мысль о наследстве, полученном от предшествующих поколений и не подлежащем забвению (вспомним простодушное на вид стихотворение «Ивушка»!). Теперь в этом пафос множества произведений поэта:

Знай и в работе примерной:

Как бы ты ни был хорош,

Ты по дороге не первый

И не последний идешь.

(«Горные тропы»)

И так характерно для Твардовского — напомнить в пору первого и громкого космического триумфа о «новичках из пополненья», подымавшихся в небо навстречу врагу трагической осенью сорок первого года:

Прости меня, разведчик мирозданья,

Чьим подвигом в веках отмечен век, —

Там тоже, отправляясь на заданье,

В свой космос хлопцы делали разбег.

…И может быть, не меньшею отвагой

Бывали их сердца наделены,

Хоть ни оркестров, ни цветов, ни флагов

Не стоил подвиг в будний день войны.

(«Космонавту»)

Разнотемные стихи складываются в некую лирическую летопись, запечатлевшую многие черты и перипетии современности — от признанно масштабных до относительно невеликих, а вернее — «преломившихся» в событиях и эпизодах вроде бы частного свойства. И для позднего Твардовского, пожалуй, особенно дороги и принципиально важны стихи, где происходящие в истории события и переломы проявляют себя, «раскрывают» свои истинные итоги в конкретных человеческих судьбах.

Герой стихотворения «Новоселье», по благодушной интонации напоминающего довоенный цикл про деда Данилу, повествует о своей, в сущности, глубоко драматической жизни — жизни, состоявшей из целой череды «новоселий», вынужденных то «дележкой» по семейным обстоятельствам, то коллективизацией, то войной, после которой опять — «стройся заново, старик», то, наконец, вынужденным переездом в поселок.

Смерть матери[40] побудила поэта напомнить и о еще более горьких «переездах» — взамен обычного ухода замужней женщины из родимого дома:

Там считалось, что прощалась

Навек с матерью родной,

Если замуж выходила

Девка на берег другой.

Перевозчик-водогребщик,

Парень молодой,

Перевези меня на ту сторону,

Сторону — домой.

Давней молодости слезы.

Не до тех девичьих слез,

Как иные перевозы

В жизни видеть привелось.

Как с земли родного края

Вдаль спровадила пора.

В финале же стихотворения упомянут и «последний перевоз»:

Перевозчик-водогребщик,

Старичок седой,

Перевези меня на ту сторону,

Сторону — домой…

(«— Ты откуда эту песню…»)

И в читательской памяти возникает отголосок древнего мифа о седом перевозчике — Хароне…

Уходящая натура, как ныне любят выражаться, запечатлена и в стихотворении «— В живых меня как бы и нету…», простодушном монологе женщины, доживающей век на «притихшем подворье» со своей «пенсийкой». Теперь у нее «благодать и покой… ни забот, ни хлопот» — почитай, впервые в жизни, когда та уже позади и ее тоже как бы и нету, как самой «забытой старушки»…

Если в стихотворении начала пятидесятых годов «О прописке» поэт с улыбкой называл свою музу «уживчивой», то потом в ней все больше проявлялись черты повышенной взыскательности к действительности и тревожной озабоченности тем, как реальность расходится с громко провозглашаемыми идеалами и принципами.

Появившиеся было с середины пятидесятых годов у Твардовского надежды на перемены к лучшему, отразившиеся в «Далях» и некоторых стихах («Вы знаете, вроде как дело пошло», — говорил «скептик прожженный» в «Свидетельстве»), слабели и угасали. Горько разочаровывали и вести со Смоленщины, и «ходоки» из других мест, и «почта моя ужасная», и впечатления от поездок («Ярославль. Пустые магазины и рынки. Уныние на женских (да и на мужских) лицах. Два сорта рыбных консервов. Безрыбная Волга») и разговоров со своими избирателями[41], когда каждый раз приходилось «выслушивать однообразное горе жилищно-паспортное, без всякой, в сущности, реальной возможности помочь… с чувством стыда и отчаяния», будь то в Ярославле или в самой Москве, представавшей, по словам Александра Трифоновича, «подноготной, ужасной».

«Порой кажется, что нет и самой советской власти, или она настолько не удалась, что хуже быть не может, — записывал он после очередного депутатского приема в райсовете (22 февраля 1964 года). — Там она оборачивается к народу, к отдельному человеку с его бедами, муками и томительными надеждами лишь своей ужасной стороной отказов, вынужденных и непрочных обещаний (чтобы только отвязаться); чиновничьим холодом…»

Вопреки непрерывным победным реляциям о достижениях «реального социализма»[42] все яснее обозначалось его подлинное лицо, и Твардовский переживал это в высшей степени трагически.

«Нечего удивляться той мере мирового разочарования в идеологии и практике социализма и коммунизма, какая сейчас так глубока, — если представить себе на минуту повод и причины этого разочарования, — записывает этот искреннейший член партии (10 августа 1962 года). — Строй, научно предвиденный, предсказанный, оплаченный многими годами борьбы, бесчисленными жертвами, в первые же десятилетия свои обернулся невиданной в истории автократией и бюрократией, деспотией и беззаконием, самоистреблением, неслыханной жестокостью, отчаянными просчетами в практической, хозяйственной жизни, хроническими недостатками предметов первой необходимости — пищи, одежды, жилья, огрубением нравов, навыками лжи, лицемерия, ханжества, самохвальства и т. д. и т. п.».

А через три года, вспоминая ленинские слова о том, что Россия выстрадала марксизм «как единственно правильную революционную теорию… полувековой историей неслыханных мук и жертв», поэт горько заключает:

«С тех пор, как были написаны эти строки, прошло сорок пять лет — почти полвека, еще „полувековая история неслыханных мук и жертв“ и т. д.

Страшно подумать, что, выстрадав эту единственно правильную революционную теорию, Россия испытала за этот сорокалетний срок вовсе не единственно правильную революционную практику, стоившую слишком дорого. А теорию тем временем затянуло илом догматики, формализма и гужеедства. Что еще впереди, — кто знает?» (27 мая 1965 года).

«Мне нужно со всем этим развязаться в стихах ли, в прозе», — писал Александр Трифонович в феврале 1958 года после беседы с председателем загорьевского колхоза. Теперь подступала настоятельная необходимость «развязаться» не с одними только деревенскими проблемами, которые были теснейшим образом связаны со всей «историей неслыханных мук и жертв».

Прозаические замыслы поэта перерастали первоначальные рамки, уходя все в большую глубь.

«Пан Твардовский» или просто «Пан» — этот роман с давних, еще довоенных времен значился в планах писателя. О нем упоминается даже в тетрадях военных лет, когда уж, казалось бы, вовсе не досуг было о нем помышлять. Ан, очутившись в Смоленске, рядом с родителями, Твардовский именно этим, по его свидетельству, «занят… большую часть рабочего времени».

«Как у меня все изготовилось для написания смерти деда, — читаем и в позднейшей рабочей тетради 1964 года, — …и во всем узелки дальнейшего повествования».

Мысли об этой, «главной», как думалось, книге до самого конца жизни мерцали, по выражению поэта, словно «огоньки разнообразных новых или давно задуманных, но законсервированных работ». Но помимо вечного «цейтнота», нехватки времени, «виной» промедления с «Паном» была величайшая требовательность Твардовского ко всему, что выходило или еще только должно было явиться на свет из-под его пера. Рабочие тетради испещрены самокритическими записями: «…Стих усталый, жидкий, как спитой чай… Увидел, что слова стелются по земле… Каждое утро кажется, что поймал жар-птицу, а к полудню она выглядит бесхвостой, ощипанной курицей… Пашня не на той глубине… нет выхода на большую просеку… Стишочки, как мелкие грибочки, где ни одного боровика…»

О чем-то наболевшем удавалось все же сказать в стихах, — о деревне, так и не оправившейся от «великого перелома» и оказавшейся «в отдаленности унылой» от прославляемых новостроек и шумных, сманивших множество сельчан городов:

Там жизнь неслась в ином разгоне,

И по окраинам столиц

Вовсю играли те гармони,

Что на селе перевелись.

А тут — притихшие подворья,

Дворы, готовые на слом,

И где семья, чтоб в полном сборе

Хоть в редкий праздник за столом?

(«На новостройках в эти годы…»)

И о «странностях и страстях», выпадавших надолго крестьянства по предписаниям свыше — сменявшим друг друга рекомендациям, да что рекомендациям — категорическим «приказам по армии» земледельцев:

То — плугом пласт

Ворочай в пол-аршина,

То — в полвершка,

То — вовсе не паши.

И нынешняя заповедь вчерашней,

Такой же строгой, шла наперерез:

Вдруг — сад корчуй

Для расширенья пашни,

Вдруг — клеверище

Запускай под лес…

(«А ты самих послушай хлеборобов…»)

А также о вездесущем неискоренимом бюрократизме, казенщине, пропагандистской шумихе:

Заводят множество бумаг,

Без них им свет не мил.

Свой навык принятый храня

И опыт привозной,

На заседаньях по три дня

Сидят в глуши лесной.

И буквы крупные любя,

Как будто для ребят,

Плакаты сами для себя

На соснах громоздят.

Чуть что — аврал: «Внедрить! Поднять —

И подвести итог!»

И все досрочно — не понять:

Зачем не точно в срок?..

(«Разговор с Падуном»)

«Что еще впереди — кто знает?» — тревожился поэт в 1965 году.

А впереди было вторжение в Чехословакию, подавление Пражской весны — попытки создания «социализма с человеческим лицом», встретившей у Твардовского полное сочувствие.

Все лето 1968 года он слушал зарубежное радио (зная цену своему!). Когда там прозвучало письмо-манифест чешских писателей «2000 слов» с призывом к демократическим свободам и раскрепощению печати, Александр Трифонович занес в тетрадь: «По совести говоря, я подписал бы это относительно нашего положения. А написал бы? И написал бы лучше».

Да он и раньше, 24 марта 1966 года, размышлял: «В сущности, если не вилять и не применяться к вынужденной роли, то я, в общем смысле, целиком на стороне автономии искусства. Только показания независимого от государственного партийного регламента искусства в пользу социализма и коммунизма — только они имеют действенную силу и чего-нибудь стоят. Там, где нет автономии, искусство умирает, как у нас (имея в виду так называемое) партийное искусство и в Китае. Оно не может быть придатком, „помощником“, — оно может оказывать действительную помощь, могучую, безусловную, но не в качестве „помощника“ по должности, по штатному расписанию. По должности „партийное искусство“ — прибежище всего самого подлого, изуверски-лживого, своекорыстного, безыдейного по самой своей природе (Вучетич, Серов, Чаковский, Софронов, Грибачев, — им же несть числа)».

«Настоящую радость, до слез, пережил, может быть, за долгие годы» Твардовский, по его словам, когда встреча Брежнева и других наших руководителей с «командой» вожака Пражской весны Дуб-чека вроде бы завершилась согласием, «с букетами гвоздик, с объятиями». И потому особенно тяжко воспринял последовавший вскоре «ужасный шаг, повлекший, — как сказано в рабочей тетради поэта уже под новый, 1969 год, — последствия в сущности непоправимые на долгие годы».

В августовскую «страшную десятидневку» он сидел у приемника, «слушал… курил, плакал…». И в тетради тех дней — строки, захлебнувшиеся, словно подавленное рыдание:

Что делать нам с тобой, моя присяга,

Где взять слова, чтоб рассказать о том,

Как в сорок пятом нас встречала Прага

И как встречает в шестьдесят восьмом.

«Он пьет и плачет», — записал в те же дни Бек. Присланное ему «коллективное» обращение к чехословацким писателям Твардовский подписать отказался. «…его содержание представляется мне весьма невыгодным для чести и достоинства советского писателя» — было его ответом.

Занятый горькими мыслями, он и в прочитанном в ту пору находил им отзвук, нередко просто ошеломительный по своей «злободневности».

«В каких только странах на свете не производил опустошений крестоносный меч сбитого с толку странствующего рыцаря… Сражаясь под знаменами религии, освободившей его от подчинения законам справедливости и человеколюбия, он не проявлял ни той, ни другого, безжалостно попирал их ногами, — не внемля крикам несчастных и не зная сострадания к их бедствиям» — сделал Твардовский выписку из романа Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», вероятно, вспоминая и о подавлении венгерского «контрреволюционного» восстания 1956 года, и танки на берлинских улицах в пятьдесят третьем, и другое…

«…Стало проситься в стихи — большие и малые — о том, как в горы сын пришел с войны, грудь в орденах и ранах, и не застал родную мать, что увезли в изгнание, — записывал он, вспоминая рассказы друзей, судьбу частого новомирского автора Кайсына Кулиева, — и о том, как шофер-парнишка из работавших „на задании“ сказал, что пусть бы одних мужчин, а женщин и детишек со стариками не нужно бы, и был назавтра расстрелян перед строем как изменник родины» (запись 20 октября 1968 года).

Чуть позже Твардовский назовет эти месяцы «годом кризиса, когда конец всем иллюзиям», и четко констатирует:

«Как не вдруг и с каким трудом и торможением изживают себя формы политической жизни, обреченные на слом.

Но наступает момент, когда они уже только по инерции существуют и по инерции обязывают. Пока еще справляют службу по памяти и по книгам, раскрываемым (не глядя) на известных страницах, заляпанных воском и с обтерханными уголками, но уже проповедей не только не произносят, но и не читают „по тексту“. И прихожанам уже наскучило подмечать за ними все их слабости — недостаток благолепия и натурального воодушевления, — они выходят из церкви (или партийного собрания! — А. Т-в) и, надев шапки, говорят и помышляют о своем, житейском, будничном, частном» (запись 9 сентября 1968 года).

И в характерном соседстве с этой записью — восхищение повестью Виктора Лихоносова «На улице Широкой», где «жизнь без „роли парторганизации“, без всего такого», без необходимости «приплетать „руководящую роль“ там, где ее попросту нет».

Твардовский не удерживается, чтобы не заметить, что те, кто «справляет службу», «руксостав» — «это люди ничего не умеющие, ни на что не пригодные, кроме руководства — сверху донизу, — у них ни специальности, ни образования, ни навыков работы, ни привычки читать, не то что писать» (запись 30 января 1969 года).

Сказано отнюдь не в запале; Александр Трифонович еще вернется к данному сюжету и в самом серьезном, аналитическом тоне:

«Люди, которые нынче ведут страну, вступили в строй руководящих людей в пору „вынужденных перемещений“ (времени массовых арестов. — А. Т-в)… и для них без них уже все было решено и представлено как истина в последней инстанции, за которой сила — величайшая и неизменная, — думать было не нужно (да и не безопасно). И так они и держатся этими навыками, апеллируя к прошлому — там было все ясно и хорошо. Но как говорится, „сколько можно“» (запись 18 марта 1969 года).

В такой обстановке и с такими мыслями работает поэт на «приусадебном участке» над новой поэмой. К апрелю 1969 года уже готовы первые главы, которые автор намеревается печатать, хотя они совсем «не ко времени».

Пережитое страной и народом за минувший век было таким горьким, трагическим, сложным, противоречивым, что иные литераторы, не говоря уже о политиках, совсем не прочь, чтобы многое из прошедшего как бы стерлось из памяти.

Твардовскому же, как будет сказано в поэме, напротив, «все былые недомолвки домолвить нынче долг велит»:

А я — не те уже годочки —

Не вправе я себе отсрочки

Предоставлять.

Гора бы с плеч —

Еще успеть без проволочки

Немую боль в слова облечь.

Он снова шел против течения: вокруг усерднейшим образом «стирали»!

Уж на что туманно именовалось в годы «оттепели» происходившее при Сталине, но теперь и стыдливый эвфемизм «культ личности» постепенно исчезает из речей, постановлений и статей. Когда, выступая на очередном писательском пленуме, земляк Твардовского, поэт Николай Рыленков, еще не успев сориентироваться, произнес эти слова, в президиуме ему сделали выговор.

Сходят на нет упоминания о терроре, лагерях, поражениях первых лет войны и тяжких потерях (даже соответствующие главы шолоховского романа в «Правде» не напечатали)[43].

Забыть, забыть велят безмолвно.

Хотят в забвенье утопить

Живую быль. И чтобы волны

Над ней сомкнулись. Быль — забыть! —

негодует поэт.

Когда в открывавшем 1969 год номере «Нового мира» появились его стихи, озаглавленные «На сеновале», никто не знал, что это начальная глава новой поэмы, которая вызовет перепуг в цензуре.

Поэт вспоминает о давней бессонной ночи, проведенной с другом, о взволнованном разговоре юношей, полных искреннего энтузиазма и в то же время наивнейших, еще полудетских упований:

Мы повторяли, что напасти

Нам никакие нипочем,

Но сами ждали только счастья, —

Тому был возраст обучен.

……………………………….

И всласть толкуя о науках,

Мы вместе грезили о том,

Ах, и о том, в каких мы брюках

Домой заявимся потом…

…………………………………………..

…И чтоб загорьевские девки

Глазами ели нас потом,

Неловко нам совали руки,

Пылая краской до ушей…

Теперь, десятилетия спустя поэт усматривает в этом пылком стремлении вдаль из родных мест нечто близкое эгоистическому нетерпению при прощании с матерями; «…когда нам платочки, носочки уложат их добрые руки, а мы, опасаясь отсрочки, к назначенной рвемся разлуке», — горько сказано в цикле «Памяти матери».

Мы не испытывали грусти,

Друзья — мыслитель и поэт,

Кидая наше захолустье

В обмен на целый белый свет.

………………………………………….

…А ты, родная сторона,

Какой была, глухой, недвижной,

Нас на побывку ждать должна.

Жизнь по всем статьям оказалась невообразимо сложнее, чем думалось в юношескую пору.

И невдомек нам было вроде,

Что здесь, за нашею спиной,

Сорвется с места край родной

И закружится в хороводе

Вслед за метелицей сплошной…

И ранние голоса юных (под стать самим героям) петушков, представляется ныне поэту издали пережитого, «как будто отпевали / Конец ребячьих наших дней».

И где, кому из нас придется,

В каком году, в каком краю

За петушиной той хрипотцей

Расслышать молодость свою.

Тут вспоминается встреча с другом в книге «За далью — даль»…

Есть в этой главе, «Перед отлетом» (которой было суждено годами печататься как отдельное стихотворение о том, как думалось и мечталось «жизнь тому назад»), строки, вобравшие в себя весь драматический опыт, все суровые уроки пережитого:

Готовы были мы к походу.

Что проще может быть:

Не лгать,

Не трусить,

Верным быть народу,

Любить родную землю-мать,

Чтоб за нее в огонь и в воду

А если —

То и жизнь отдать.

Что проще!

В целости оставим

Таким завет начальных дней,

Лишь про себя теперь добавим:

Что проще — да.

Но что сложней?

Остальным главам не суждено было увидеть свет при жизни автора.

«Это на съедение», — трезво сказал Твардовский, прочитав в редакции главу «Сын за отца не отвечает», дышавшую опаляющим автобиографизмом.

Эти сталинские слова в пору их произнесения, в тридцатые годы, выглядели нежданным счастьем, облегчением судьбы, своего рода амнистией не для одного Твардовского (хотя впоследствии еще не раз «кулацкое» происхождение ставилось ему «в строку» — вплоть до самых последних лет жизни, до толков и кривотолков о новой поэме).

Горький, саркастический отголосок первоначального благодарного, чуть ли не исступленного ликования, вызванного ими, звучит в поэме:

Конец твоим лихим невзгодам,

Держись бодрей, не прячь лица.

Благодари отца народов,

Что он простил тебе отца Родного…

Сын — за отца? Не отвечает!

Аминь!

Ныне поэт беспощадно обнажал иной, тягостный смысл этих слов. Они давали возможность (во всяком случае — слабым душой) презреть или вовсе отринуть звенья и ближайших родственных связей (и вытекающие отсюда нравственные обязанности), и более сложной и не всегда выступающей наружу историко-культурной преемственности, той самой, которую Пушкин афористически определил как «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» и утрата которой способна порождать людей вроде Смердякова или презрительно отворачивающегося от матери и от родины вообще Яши в чеховском «Вишневом саде».

В горячем, захлебывающемся, порой сбивчивом монологе автора точно запечатлен этот процесс размывания связей между людьми, между словом и делом, между провозглашаемым и реальной «практикой», когда, в частности, вскоре после сталинской декларации «званье сын врага народа… вошло в права».

Подмечены смешение понятий, умственная и нравственная смута, продиктовавшая некогда даже такому поэту, как Эдуард Багрицкий, известные, в сущности, чудовищные слова:

Твое одиночество веку под стать…

Оглянешься — а вокруг враги;

Руку протянешь — и нет друзей;

Но если он скажет: «Солги», — солги.

Но если он скажет: «Убей», — убей.

(«Т В С»)

А другому, Сергею Малахову — строки, исполненные то ли фанатизма, то ли томительного предчувствия будущей собственной судьбы:

Если враг тебе я — бей навылет

Моего (!!) смертельного врага!

(«Пуля»)

Твардовский горько и яростно «переводит» эту натужную патетику на общепонятный, «будничный» язык:

Ясна задача, дело свято, —

С тем — к высшей цели — прямиком.

Предай в пути родного брата

И друга лучшего тайком.

И душу чувствами людскими

Не отягчай, себя щадя.

И лжесвидетельствуй во имя,

И зверствуй именем вождя.

………………………………………..

Рукоплещи всем приговорам,

Каких постигнуть не дано.

С присущей ему целомудренной «скрытностью» поэт избегает подробного повествования о дотоле пережитом им «в чаду полуночных собраний», когда «ты именуешься отродьем, не сыном даже, а сынком», — только скупо роняет:

А как с той кличкой жить парнишке,

Как отбывать безвестный срок, —

Не понаслышке.

Не из книжки

Толкует автор этих строк…

Зато со всей страстью, с грустью и сочувствием как бы заново вглядывается в «отца», которого — в отличие от «сына» — ни сталинская «милость» не коснулась, ни последующие политики и историки не спешили лишить «звания» классового врага.

Твардовский как раз берется отвечать за него — и, конечно, не только и, может быть, даже не столько за одного Трифона Гордеевича, с которым его и впоследствии многое разделяло[44].

Как в кино — «крупным планом», предстают в поэме «По праву памяти» «руки, какие были у отца» — и у миллионов раскулаченных, кто «горбел годами над землей… смыкал над ней зарю с зарей»:

В узлах из жил и сухожилий,

В мослах поскрюченных перстов —

Те, что — со вздохом — как чужие,

Садясь к столу, он клал на стол,

И точно граблями, бывало,

Цепляя, ложки черенок,

Такой увертливый и малый,

Он ухватить не сразу мог.

Те руки, что своею волей —

Ни разогнуть, ни сжать в кулак:

Отдельных не было мозолей —

Сплошная.

Есть в «отцовском» портрете действительные черты Трифона Гордеевича (впрочем, опять-таки свойственные не ему одному, а определенному психологическому типу), у которого «в час беды самой… мужицкое тщеславье, о, как взыграло»:

И в тех краях, где виснул иней

С барачных стен и потолка,

Он, может, полон был гордыни,

Что вдруг сошел за кулака,

Ошибка вышла? Не скажите, —

Себе внушал он самому, —

Уж если этак, значит — житель,

Хозяин, значит, — потому…[45]

Были иные, кто —

…в скопе конского вагона,

Что вез куда-то на Урал,

Держался гордо, отчужденно

От тех, чью долю разделял.

………………………………….

От их злорадства иль участья

Спиной горбатой заслонясь.

Среди врагов Советской власти

Один, что славил эту власть…

…………………………………………….

И верил: все на место встанет

И не замедлит пересчет,

Как только — только лично Сталин

В Кремле письмо его прочтет…

И наконец, пытавшиеся (Трифон Гордеевич одно время тоже думал пойти этим путем) прибиться, «причалить» к другому, казавшемуся спасительным берегу: «…будь добра, гора Магнитка, / Зачислить нас / В рабочий класс…»

Словом, эти «отцы» поэтом помянуты добром — и оплаканы. Не то, что тот, кого десятки лет «народы величали на торжествах отцом родным», кому поклонялись, смиряясь с собственной, «безгласной долей», соглашаясь, по горестно ироническому выражению поэта, «на мысль в спецсектор сдать права» и послушно следовать «верховной воле». И вина за это, увы, не на нем одном:

…За всеобщего отца

Мы оказались все в ответе,

И длится суд десятилетий,

И не видать еще конца.

Третья, последняя глава поэмы («О памяти») открыто направлена против возобладавшего в тогдашних «верхах» стремления если уж не к полной реставрации сталинского режима, так к сохранению самих его основ и замалчиванию совершённых тогда ошибок и преступлений.

Поэт настойчиво повторяет, что напрасно и опасно думать, будто «ряской времени затянет любую быль, любую боль» (какое точное найдено слово: ряской, напоминающее о болоте, если не о трясине, таящейся под обманчиво зеленеющим покровом!).

«Опыт, сын ошибок трудных», если вспомнить пушкинские слова, — но отнюдь не беспамятства, не вымученных стараний «стереть», вымарать из истории то, что было, или, по гневному определению поэта, подчеркивавшему алогичность, бессмысленность этих усилий: «Быль — забыть!»

Делая вид, что не было позади крутых обрывов и волчьих ям, легко угодить в новые. «Таит беспамятность беду», — сказано в вариантах поэмы.

Память же — не досадно педантичный архивариус, а бесстрашный сапер с миноискателем, не обременительный обоз, а сторожевое охранение.

Прав оказался поэт: «Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу…» Не в ладу с ним были, как вскоре доказала история, и тогдашние «государственные мужи», воспрепятствовавшие публикации поэмы «По праву памяти», семнадцать лет остававшейся под цензурным спудом.

Помимо уже известного читателю — метафорического, был у Твардовского и вполне натуральный приусадебный участок, в подмосковных местах — сначала Внукове, затем в Пахре, где он тоже «горбел… над землей», что, по мнению иных коллег, лишний раз свидетельствовало о «кулацком» происхождении.

Поэт-песенник Лев Ошанин с супругой однажды залучили Александра Трифоновича на свою дачу — показать новые посадки, а он, узнав, что трудился-то там садовник, сказал, что лучше, когда это дело твоих собственных рук. И, конечно, был ославлен (за глаза, разумеется) как частный собственник!

Помню, как радовался «кулак», приобретя тачку, что таким образом избавился от «наемного труда»: а то нагрузить носилки — нагрузишь, а потом клянчи у своих: помогите да помогите…[46]

С детства познав цену труду, Александр Трифонович был крайне чувствителен к работе небрежной, спустя рукава, к нерадивости и глупости в хозяйствовании. Вот характерная дневниковая запись (23 июня 1965 года): «Вчера на утренней прогулке (возле санатория. — А. Т-в) косят круглый лужок, что справа от шоссе по дороге к мосту. Травой этой любовался еще накануне… Гляжу, сгребают вилами траву в кучи, — оказывается, она пойдет в силос, — дичь, глупость такое сено губить. А ребятам — что? — ни малейшего хозяйского чувства, — смахнуть, спихнуть, выполнить норму».

И все же внимание «хозяйственного мужичка» больше приковано к другому.

«…Второе утро здесь, в моем притихшем под новой осенней окраской Внукове, — читаем в рабочей тетради, — второе свежее по-осеннему, чуткое утро, какие бывают уже перед самыми заморозками. Лес и сад настороженно грустный, с обновленной невыразимостью своей прелести (кажется, что прежние все осени так или иначе были уже выражены и с тем отошли, а эта — нет, начинай все сначала)».

Это — словно «грибница» будущих стихов (кстати, Александр Трифонович грибник заядлый[47]): того и гляди, как белый, боровик из-под опавших листьев, покажется:

Где-то уже позади

День равноденствие славит,

И не впервые дожди

В теплой листве шепелявят.

(Ах, как выразительно, как к месту это словечко!..)

Не пропускай, отмечай

Снова и снова на свете

Легкую эту печаль.

Убыли-прибыли эти.

Все их приветствуй с утра

Или под вечер с устатку…

Здравствуй, любая пора,

И проходи по порядку.

(«Чуть зацветет иван-чай…»)

Не удивительно ли встречать у поэта, находящегося на самом стрежне жизни, вроде бы совсем неожиданные размышления? «…Если правда, что темп жизни, перенапряженной, устремленной и т. п., не позволяет уже человеческой душе отмечать, впивать во всей медлительной, малоприметной и такой очевидной последовательности переходы времен года — из одного в другое — весен и осеней со всеми их еще и внутренними переходами, не различаемыми почти, но явственными пристальному взгляду в днях, вечерах, утречках (какое нежное слово… — А. Т-в), то пошел бы он, этот темп, к чертям собачьим. Нет, лишить всего этого душу нельзя, хотя жизнь лишает этого множества людей — в разной мере. Я-то здесь в некоем заповеднике подслушиваю у своих дубов и орешников отголоски детских впечатлений, испытывая тихую и сладкую грусть, без которой чувствовал бы себя несчастным» (5 октября 1960 года).

Не он ли в своих записях корил поэта-земляка: «…жил будто бы „у истоков“», то есть не в столице, но о чем знал, не писал, а писал без конца и без устали свои «росы-косы», «криницы-медуницы», — и словно бы продолжал в стихах:

Жить бы мне век соловьем одиночкой

В этом краю травянистых дорог,

Звонко высвистывать строчку за строчкой,

Циклы стихов заготавливать впрок.

О разнотравье лугов непримятых.

Зорях пастушьих, угодьях грибных.

О лесниках-добряках бородатых.

О родниках и вечерних закатах.

Девичьих косах и росах ночных…

Жить бы да петь в заповеднике этом,

От многолюдных дорог в стороне,

Малым, недальним довольствуясь эхом —

Вот оно, счастье. Да, жаль, не по мне.

Однако, при всей насущной необходимости поспевать «за бегущим днем» с его заботами и проблемами, Твардовский отнюдь не чурается «соловьиных» тем и не собирается отдавать их «на откуп» другим:

Да! Но скажу я: без этой тропинки,

Где оставляю сегодняшний след,

И без росы на лесной паутинке —

Памяти нежной ребяческих лет —

И без иной — хоть ничтожной — травинки

Жить мне и петь мне? Опять-таки — нет…

…Просто — мне дорого все, что и людям.

Все, что мне дорого, то и пою.

(«Жить бы мне век соловьем-одиночкой…»)

И в стихотворении «О сущем»:

Мне славы тлен — без интереса

И власти мелочная страсть.

Но мне от утреннего леса

Нужна моя на свете часть;

От уходящей в детство стежки

В бору пахучей конопли;

От той березовой сережки,

Что майский дождь прибьет в пыли…

Еще в годы войны поэт записывал, что ему кажется: «Только теперь… научился любить природу, не только загорьевскую, смоленскую, не только даже русскую, а всю, какая есть на божьем свете. Любить, не боясь в чем-то утратиться…»

Примечательны строки в цитируемом стихотворении — о том, что автору «нужна часть» — и «от моря, моющего с пеной каменья теплых берегов».

И не выглядит ли как некий набросок, эскиз, увы, ненаписанного стихотворения запись в поздней рабочей тетради (5 декабря 1962 года):

«Сосны той породы, которая, говорят, на всей земле вымерла лет 30 000 тому назад. У них нет родни ни в этих горах Кавказа… ни на Урале, ни на Д<альнем> Востоке, ни в Канаде, нигде. Одинокое, отчужденное племя сосен, как будто знающих что-то свое, но и живущих уже, как во сне, за чертой своего века. Как выразительно, что они сбились у самого моря, сливают свой шум с его шумом и „жаханьем“, — им есть, должно быть, о чем поговорить: у моря век еще куда более древний.

Крупные круглые электрофонари там-сям меж этих сосен, как в какой-нибудь древней пещере. От дождя поутру хвоя этих сосен под ногами — обычно светло-рыжая, красная, верней сказать, гнедая и блестящая, как эта масть на добром сытом коне. Вот и конь — древнее вымирающее животное».

Не ощутимо ли, что и пишущему «есть о чем поговорить» с новыми, казалось бы, экзотическими «собеседниками» и что свежим впечатлениям и краскам «отзываются» знакомые и дорогие еще с давних детских лет?!

«Вчера открыл новый маршрут… по побережью, — записано в те же декабрьские дни, — красиво до слез».

В пейзажной лирике Твардовского с давней поры нередко проступает как бы «второй план» — мысль или, может быть, скорее чувство соответствия круговорота природных явлений срокам человеческой жизни.

Я не пишу давно ни строчки

Про малый срок весны любой;

Про тот листок из зимней почки,

Что вдруг живет, полуслепой;

Про дым и пух цветенья краткий.

Про тот всегда нежданный день,

Когда отметишь без оглядки,

Что отошла уже сирень;

Не говорю в стихах ни слова

Про беглый век земных красот,

Про запах сена молодого,

Что дождик мимо пронесет,

Пройдясь по скошенному лугу;

Про пенье петушков-цыплят,

Про журавлей, что скоро к югу

Над нашим летом пролетят;

Про цвет рябиновый заката.

Про то, что мир мне все больней,

Прекрасный и не виноватый

В утрате собственной моей…

(«Признание», 1951)

Не различимы ли за этим перечнем наши собственные весны, осени, закат, близящаяся зима?..

И только ли про осенний день сказано в более позднем стихотворении «Просыпаюсь по-летнему…»?

Приготовься заранее

До конца претерпеть

Все его отставания,

Что размечены впредь.

Или в уже известном читателю стихотворении «Чуть зацветет иван-чай…»?

Увы, «доброй старости», о которой, по собственным словам поэта, «простодушно» мечталось порой, ему даровано не было…

Обложка последнего прижизненного сборника стихов поэта «Из лирики этих лет». 1967 г.

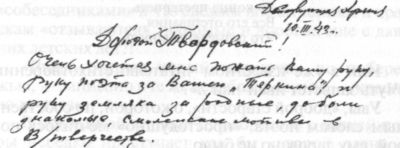

Письмо из действующей армии: «Дорогой Твардовский! Очень хочется мне пожать Вашу руку, руку поэта, за Вашего „Тёркина“…» 10 марта 1943 г. Из архива А. Твардовского

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава 5. Мик «О сладостно-горьком открытии Мика, когда он обнаруживает, что возвратился из водной могилы, в то время как друг променял эту жизнь на свой крошечный участок земли»

Глава 5. Мик «О сладостно-горьком открытии Мика, когда он обнаруживает, что возвратился из водной могилы, в то время как друг променял эту жизнь на свой крошечный участок земли» Я был уверен, что я умер. Я проснулся на берегу, и небо, и море были черны, как смоль. Слепящий свет

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Заимов снова взглянул в лицо Никифорова, и тот опустил глаза. «Не можешь смотреть мне в глаза, значит, в тайниках твоей темной души копошатся остатки совести. Тем хуже для тебя», — подумал Заимов.Кроме Никифорова и генерала Стоянова, которого он давно

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 1Вот если б и вас в оны годы пристально занимала история флота, то и вы, уверен, не упускали бы случая неторопливо побеседовать с ветеранами громких морских баталий. И потому, направляясь в Севастополь, непременно остановились бы на несколько дней в

МАЛЕНЬКИЙ УЧАСТОК

МАЛЕНЬКИЙ УЧАСТОК Однажды проштрафился один служивый по время службы в Чехословакии и его отправили обратно в Союз великих и нерушимых охранять границу между СССР и ЧССР. Поставили его чинить колючую проволоку, за которой мы все и жили. Как-то в процессе починки

Где самый острый участок?

Где самый острый участок? А ведь мне велено представить гостя начальству. Да и нельзя иначе. Руководитель Союза писателей СССР, член Центрального Комитета партии, депутат Верховного Совета… Но весь первый день прошел у нас в езде, и сделать это удается лишь глубокой

Тихий участок

Тихий участок Участок фронта, на который направили батальон, считался тихим. Он располагался в низком болотистом и лесистом месте. Наши позиции проходили по равнине.Это был широкий луг с небольшими холмиками и островками кустарника. Слева впереди рос мелкий осинник, а за

Страна-Участок

Страна-Участок — Как же я их ненавижу! Сидят как мышки и ждут, что я придумаю. Каждый день вызывают к себе и смотрят мне в рот, — в который уже раз рассказывал мне Олег. — У самих — никаких идей!Всё лето 2008 года он ходил удручённый. По его словам, руководство Первого канала

Участок

Участок Об участке. Площадь моего участка, по моим измерениям, 75 соток, работники земельной службы, измерявшие его для приватизации, намеряли 70 соток. Он неправильной формы, весьма далекой от прямоугольника. Главный фасад участка – вдоль дороги (грунтовка, уходящая с

Глава девятая

Глава девятая А он в это время и спал и не спал. Он чувствовал озноб, и от этого ему казалось, что постель неустойчива и самый пол зыбок. Он не помнил, с какой стороны окно. Лампа мигала, и голова мисс Стерлинг тоже раскачивалась в полутьме.Для того чтобы отвлечь себя от

20 глава Участок Игрек

20 глава Участок Игрек Девушка, работавшая в транспортном отделе «Метлаба», прислала мне с посыльным билеты на поезд. И тут же позвонила по телефону.— Я вам достала места в салон-вагоне первого класса, — сказала она с гордостью, и гордость ее была вполне оправданна, потому

Глава девятая

Глава девятая 1Вернувшись под вечер с фронта в «Лион д’Ор» в Байе, я получил короткую телеграмму из Лондона: «Леня заболел». Я изобразил на лице беспокойство и тревогу – Леня, младший сын, жил тогда, как и другие эвакуированные советские дети, на севере Англии,но в душе был

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Некоторые выводы. — Армяне и евреи. — Конно-горские и конномусульманские полки. — Горские кадеты и аманаты. — Сыновья алдаров в Тифлисской семинарии. — Жестокие и возмутительные меры. — Зачисление абазинцев и осетин в казачье сословие. — Встреча

2. Самый плодородный участок в мире

2. Самый плодородный участок в мире Странный садовод-мечтатель был владельцам самого плодородного участка в мире. Так оценивали этот участок потому, что на нем произрастало все, что бы ни вздумали посадить или посеять. Но Бербанк приобрел свой замечательный участок не

5. Участок

5. Участок Об участке. Площадь моего участка, по моим измерениям, 75 соток, работники земельной службы, измерявшие его для приватизации, намеряли 70 соток. Он неправильной формы, весьма далекой от прямоугольника. Главный фасад участка — вдоль дороги (грунтовка, уходящая с