Зима 1940-го г

Зима 1940-го г

9 января 1940 г.

Сегодня в газете:

Поток приветствий товарищу Сталину в связи с 60-летием со дня рождения.

Оперативная сводка штаба Ленинградского военного округа: «…В течение 7 января на Фронте ничего существенного не произошло».

Навстречу «Седову». С борта ледокола «И. Сталин»: «Ясно видим огонь на мачте “Седова”». И. Папанин.

Война в Европе. Германский военный воздушный флот продолжает разведывательные полеты на восточном побережье Англии и Шотландии.

Решено: для того, чтобы приучить себя регулярно хотя бы просматривать газеты, буду в начале страницы записывать самое главное из «Правды». Конечно, и для своих пионеров газетный материал использовала, но от случая к случаю и лишь то, что интересно для них (например, весь дрейф «Седова» они отмечают на карте). Но теперь наша комсгруппа готовится к распределению по предприятиям района в качестве агитаторов, а пока мы по очереди проводим политинформации в своем классе.

Я уже два раза выступала, но не очень удачно — как дойдет до вопросов, так я на половину не могу ответить. На заседании комитета Женька Левин сказал: «Некоторым нашим девочкам игра с пионерами в куклы ближе, чем политико-воспитательная работа». Это он про мой кукольный театр. Разозлилась я на него страшно, да ведь поругаться с ним невозможно — все превращает в шутку, хохочет: «А разве не так? Разве ты этот театр затеяла не для собственного удовольствия?» В общем-то он прав. Среди прочих мероприятий в моем отряде кукольные спектакли занимают важное место. И хоть возни с ними много, но делать кукол, декорации, репетировать — очень интересно. А сколько волнений во время выступления! Я очень рада, что даже самые озорные мальчишки из моего 4-го «Б» увлеклись этим делом. Из одного, кажется, получается неплохой режиссер — он уже несколько раз самостоятельно проводил без меня репетиции. В общем, жаль мне, что придется расстаться скоро с пионерами — привязалась я к ним за два года.

А какой из меня «агитатор» получится — еще неизвестно. Да и боюсь я — ведь перед рабочими выступать придется. Ну да ничего не поделаешь — наша комсгруппа выбрана райкомом как наиболее активная. Пионервожатую себе на смену я уже нашла — хорошую девчонку из восьмого класса. Она отличная спортсменка, не в пример мне. Уже познакомила ее с ребятами, и первым делом она начала готовить лыжные соревнования.

А мне надо сейчас целиком переключиться на газеты. Чтоб ни одного дня без газет! Чтоб это привычкой стало.

13 января 1940 г.

Сегодня в газете:

Поток приветствий товарищу Сталину.

Война в Европе. Берлин, газета «Кёльнице Цайтунг» выступила со статьей об англо-французских попытках разжечь войну на севере.

Париж, 12 января: «В течение дня была отмечена большая активность артиллерии и авиации с обеих сторон» (т. е. Германии и Франции).

Лондон. «Английские самолеты в ночь с 11 на 12 января произвели разведывательные полеты над западной и Сев. — Зап. Германией

По стране. «Дело клеветнической группы Напольской» (об антисоветской клеветнической деятельности группы. Всем пятерым даны сроки. Напольской, Ивановской и Горохову — по 20 лет, а Михайлову и Ионову — по 15).

Ну вот, сделала утром выписку из газеты, а сейчас хотела о своих делах писать, и какое-то дурацкое чувство — неловко как-то после государственных дел писать о всякой своей личной чепухе. Может, два дневника вести — один для «общественных» событий, другой — для личных? Да нет, буду продолжать так, как начала. Ведь иногда и по поводу газетного материала что-то записать, может, захочется. Вот сейчас, к примеру, впервые обратила внимание, что в судебных отчетах фамилии называют и без «товарищ» (ну, это понятно), и без инициалов почему-то. А ведь однофамильцев много, вдруг кто-то в другом городе прочитает: «Михайлов осужден на 15 лет…» и испугается, что это его родственник или знакомый?

Переключусь на свое. Пишу на уроке. За окном еще темно. Холодно в классе, спать хочется, а наша Маргоша вздумала Гейне в подлиннике читать: «Ах, классика! Ах, истинно немецкий язык!» Я люблю Гейне, но меня больше устраивают переводы. Да и большинство ребят дремлет с открытыми глазами. Один только Додька Блехман разделяет восторги Маргоши — ну, да ведь он по-немецки болтает запросто, малыши его «фашистом» за это дразнят. Дурачки, конечно, но, честно говоря, язык этот я тоже не люблю. Правда, я занимаюсь им от случая к случаю и, как следствие, из троек не вылезаю. (Вот какая я самокритичная! Хоть бы кто оценил!)

Чтоб не заснуть, запишу о вчерашнем. Вчера мы с Адой в Дом ученых ходили на концерт. Знаменитый Гилельс [1] играл Шопена.

По этому случаю я к своему выходному серому платью пришила белый воротник с оборочками и такие же манжеты. Ада усмехнулась, но ничего не сказала, а я была готова тут же отпороть эти «рюши и бантики». Она, по обыкновению, в своем синем костюме, в туфлях на низких каблуках — и это ей очень идет.

В Доме ученых я впервые. Это старинный особняк на Дворцовой набережной [2]. В нем жил великий князь Владимир[3], ну, и всё — соответственно: мраморные лестницы, ковры, зеркала, стены в тон обивке мебели цветным шелком обтянуты — голубая гостиная, коричневая, красная. В угловой крохотной «мавританской» золотистой тканью все задрапировано, угли чуть теплятся в настоящем камине, свет притушен, а в окна сквозь узорчатую решетку силуэт Петропавловки виднеется… В общем, про этот дом можно без конца рассказывать. Какой зимний садик! С фонтаном, с цветущими кустами сирени! Какой ресторан! Весь обшит резными деревянными панелями — мы только на пороге постояли, зайти не рискнули. А какая старинная библиотека!

И публика особая — солидная, чинная, почти все знакомы между собой. Неужели это все ученые? Мы-то с Адкой случайно билеты достали, через ее знакомых, и, разумеется, старались быть «на уровне» — прогуливались не спеша, разговаривали вполголоса, по сторонам (явно) не смотрели.

Начался концерт. Зал небольшой, беломраморный, вдоль боковой стены — драпировка желтого шелка, такая же обивка белых кресел, и даже рояль — белый. Сначала все было хорошо. Музыка и вправду прекрасная. Пианист — потрясающий. Длинный, тощий, согнулся в своем черном фраке над белым роялем и терзает его, рвет, как будто какая-то хищная птица свою добычу… Так ему аплодировали, аж хрустальные подвески люстры дрожали!

Во втором отделении он начал «этюды» Шопена играть, и мы с Адкой настроились слушать. И вдруг на нас смех напал! Ни с того ни с сего! Она что-то шепнула мне, а я не поняла и фыркнула. Соседняя дама на нас шикнула, мы взглянули друг на друга… Ну, а дальше уже никакого удержу не было! И рты себе зажимали, и руки щипали, и за барьерчик ложи прятались, но ничего поделать с собой не могли — трясемся от смеха, да и все тут! Так, почти на четвереньках, и вылезли из зала, а уж на лестнице (мраморной, в зеркалах!) до того хохотали, что швейцар нас чуть взашей не вытолкал.

И на улице долго не могли успокоиться, даже прохожие оборачивались. Шли домой пешком, по набережной мимо Зимнего, Исаакия, вдоль канала Грибоедова, через Поцелуев мостик, за спиной Мариинки, а там — в конец Садовой, к Адкиному дому-«утюгу» (он зажат между Фонтанкой и Садовой, и в плане — как острый треугольник). Путь неблизкий, но мы шагали в темпе марша. Мокрый снег в лицо лепит, ветер, а мы чеканим шаг и песни в такт поем, благо прохожих нигде не было. Лучше всего «Ах, зачем ты меня целовала» получалось. И еще любимая песня октябрят «Двенадцать негритят пошли купаться в море, двенадцать негритят резвились на просторе, один из них утоп, ему купили гроб, и вот вам результат — одиннадцать негритят…».

Продолжаю на уроке военного дела — на немецком чуть не погорела, увлеклась писаниной и вдруг — Маргоша: «Лаврентьева! Чем вы заняты?» Еле тетрадь успела спрятать. Вот была бы умора, если б она, заглянув, по своей привычке через плечо, прочитала вместо «высокой немецкой классики» — «двенадцать негритят!..».

На военном деле сегодня теория — «Средства химической войны». Дядька близорукий, нудный потом спишу у кого-нибудь. Вот когда в тир ходим — это я люблю, у меня уже значок юного Ворошиловского стрелка заработан.

Итак, закончу про вчерашнее. Точнее — про Адку. Когда мы расстались, я по Фонтанке домой шла и все про нее думала. Познакомились мы с нею этим летом, в Рождественском пионерском лагере. Захотелось мне в этом году с лагерной жизнью попрощаться, хотя бы в качестве «дочки библиотекарши». Мы с мамой в отдельном доме жили, «при библиотеке». Собственно, это был не дом, а обычная большая изба. Рождествено[4] — это старинное село, где над обрывом сохранилась помещичья усадьба чуть ли не потомков Петра. Рядом — красивая церковь красного кирпича, а за мостом, на высоком тенистом холме — кладбище, на котором похоронена мать Рылеева. В двух километрах от Рождествено — другое село, Выра. Это в нем жил «Станционный смотритель» и, как говорят, бывал Пушкин, где и услышал историю про его дочку.

Так вот, пионерский лагерь, в котором работала летом мама, занимал двухэтажное школьное здание и несколько изб в центре Рождествено. Я была свободна от лагерного режима, но вместе с ребятами старшего отряда ходила в походы, на танцы, на вечера возле костра. Там я и познакомилась с Адой, и понравилась она мне ужасно. Всем понравилась. И тем, что на девчонок других не похожа — не интересуется тряпками, сплетнями. И тем, что к своей внешности равнодушна, похожа на мальчишку — белоголовая, с короткой стрижкой. Ходит спокойно, немного враскачку. Хорошо слушает, улыбается чуть насмешливо, но не обидно. О себе говорит мало, сдержанно, никогда не хвастает. И уж совершенно нельзя представить, чтобы она плакала или набивалась с «душевными излияниями», или суетилась, лезла в чьи-то чужие дела… Короче — нравится она мне во всем! Даже имя ее необычное — Армида Неретниеце[5]. И то, что она латышка, дома с мамой по-латышски разговаривает (отец у нее пропал без вести в 37-м, и об этом ни спрашивать, ни говорить нельзя).

Вот вроде всего каких-то полгода прошло, как мы с ней знакомы, но знаю, что за это время я изменилась. Читать стала иначе, т. е. я всегда много читала, но «заглатывала» все подряд и, главным образом, беллетристику. А в этом году, если б не Адка, то, вероятно, так бы и не открыла для себя такие «заумные» (мне думалось) книги, как, например, «Эмиль» Руссо — оказалось, там много полезного о самовоспитании; переписка Чайковского с фон Мекк[6] (надо же, тринадцать лет переписывались, а встретиться так и не пришлось!), письма Чехова (теперь Чехов для меня совсем родным человеком стал); «Работа актера над собой» Станиславского (очень интересно об актерской «муштре» и «кругах внимания»). И даже в сочинения Шопенгауэра и Ницше нос сунула — выяснилось, что кое-что понятно, хотя зауми больше.

Адка читает много, всерьез. И точно знает, что будет кинорежиссером. Для этого изучает (именно изучает, а не почитывает) историю театра, кино, музыки, живописи, скульптуры. И вот уже три года занимается в кружке при Эрмитаже и поэтому здорово знает зарубежное искусство.

Мне так хотелось быть похожей на нее, что я осенью тоже записалась в эрмитажный кружок и уже полгода, дважды в неделю, хожу туда. И это очень интересно! Конечно, я и раньше в Эрмитаже бывала, но как все — с экскурсией от школы. А теперь — совсем другое: мы приходим своей группой по 15 человек. Таких групп школьников что-то около сотни. Это директор Эрмитажа академик Орбели[7] организовал такое. И вечерами, когда музей уже закрывается, наша руководительница ведет нас к картинам какого-нибудь одного художника. Обычно мы знакомимся не больше, чем с одним за вечер. Это получается прямо как личное знакомство — не только его работы, но и как жил, какой характер у него был, с кем дружил, с кем враждовал. После этого совсем по-другому и на картины смотришь.

А как хорошо идти пустынными, уже сумеречными залами! В каждом по-своему пахнет, по-своему звучат шаги, скрипит паркет… В старинных люстрах зажигаются лампочки — длинненькие, как пламя свечей — и золоченые рамы начинают светиться, глаза на портретах будто оживают. Идешь мимо, а они следят за тобой… И совсем нетрудно представить, как ночью все они выходят из рам, бродят по залам дворца, беседуют, может, танцуют. Как на маскараде — рядом и рыцари в латах, и дамы в кринолинах, и герои античности… Интересно, а как вели бы себя в этой толпе всяческие Христосы и Мадонны? Ведь их множество — и все разные. Наверное, спорили бы, кто из них «истинный»? А как с ангелами? Порхали бы где-то под самым потолком? А пьяненькие гуляки Рубенса пели бы песни и буянили? И вдруг — Александр на белом коне (из Галереи 1812 года) проскачет по всем залам и наведет порядок! А за ним рядами промаршируют герои Бородинского сражения (очень люблю рассматривать их портреты). И сразу все разбегутся по своим местам и — снова тишина и покой… Вот бы такой кинофильм сделать! Предложу Аде такой сюжет.

В общем, об Эрмитаже могу без конца говорить и думать. Да он и действительно бесконечный: даже чтоб просто обойти все залы, надо пройти тридцать километров! А на то, чтоб все изучить в нем, наверно, и жизни не хватит. И хотя я теперь знаю лишь какую-то маленькую часть его, но так приятно, что, к примеру, могу мысленно пройти по залу Ван-Дейка и «увидеть» все картины, висящие там. Или по скульптурной галерее вокруг главной лестницы Нового Эрмитажа (очень люблю ее) — и каждая из этих скульптур в памяти, как живая…

Короче, Эрмитаж стал моим домом, и это опять Ада. Она для меня сейчас самый главный человек. И хотя мы с ней одногодки, я всегда чувствую, будто она старше меня. И немного стесняюсь… Точнее, боюсь показаться смешной в ее глазах. Поэтому никогда не говорю с нею о всяческих своих «мелочах». Например, как я поссорилась, из-за глупости в общем-то, с Галкой Грачевой и теперь сижу одна. Хотя для меня это не мелочь и мне очень обидно, что Галка теперь имеет какую-то свою компанию из чужой школы. И уж конечно не могу и заикнуться о том, что вот уже почти шесть лет влюблена в одного мальчишку из нашего класса. Может, слово «влюблена» здесь и не подходит, но не знаю, как иначе назвать. В четвертом классе привела к нам учительница новенького — чернявого, смуглого, вертлявого, как обезьянка. На переменках все по партам прыгал, хохотал, ребят задирал. И так он мне сразу понравился, что я всегда за ним исподтишка следила (да и теперь — так же). А сама больше всего боялась, как бы он не заметил этого. Если столкнусь с ним нечаянно в коридоре или раздевалке, то сразу шарахаюсь в сторону и краснею, как дура. Он даже сказал однажды: «Вот ведь психованная какая!» — и теперь меня вообще не замечает. И длится это до сих пор. Вот и сейчас, стоит мне скосить глаза, как вижу его: сидит на предпоследней парте возле окна и, кажется, рисует карикатуру на учителя. Как тот на Веньку посмотрит, так он сразу принимает серьезную мину, а как отвернется — сразу физиономия хитрющая, и быстро-быстро рисует на обложке тетради. Он рисует хорошо, и на скрипке играет здорово — раза два выступал на концертах, но как только раздавались аплодисменты, тут же соскакивал со сцены в зал, нырял в дверь и — поминай как звали. И если на уроке его хвалили, то спешил все превратить в шутку.

Понимаю, что глупо, но все же не могу ни смотреть на него, ни разговаривать так просто, как с другими ребятами. И как это назвать? Дуростью? Влюбленностью? Не знаю. Ясно лишь одно: Аде про такое рассказать нельзя. Да и она со мною никогда излишне не откровенничает. И эта сдержанность нравится мне.

14 января 1940 г.

Закончен дрейф «Седова» (812 дней в дрейфе).

25 января 1940 г.

Все газеты посвящены 5-летию со дня смерти В. Куйбышева, статьи: "Образец пролетарского революционера", "Полководец Куйбышев и др.

Вот сколько дней не писала! Все некогда было. У меня за это время много всякой всячины накрутилось. Даже не знаю, с чего начать. Начну с конца. Вчера отчитывалась на комитете комсомола за свою работу с пионеротрядом. Прошло вроде все хорошо — одобрили и наш кукольный театр, и шефскую работу в детсаду (я Женьке Левину тихонько язык показала — «игра в куклы» признана «полезной формой воспитательной работы»). И по успеваемости в моем отряде все в порядке: среди четвертых классов — первое место. В протоколе записала: «Работу признать удовлетворительной. Передать отряд 4-а класса другой вожатой (моей помощнице, девчонке из 8 класса), а Лаврентьеву включить в группу агитаторов». Это вроде повышения по общественной работе. Но, честно говоря, жаль мне моих пионерчиков, да и как Татьяна с ними будет ладить — не знаю. Они у меня привыкли делать все запросто, без формальностей. Спорить любят. А она какая-то слишком правильная. Ну, и работа агитатора меня, конечно, пугает. На следующей неделе, после того, как уточнят производственные участки нашего района и определят, где требуется помощь в проведении политинформаций, нас всех распределят по конкретным коллективам. Вдруг в цех к рабочим, на завод какой-нибудь попаду! Как я буду объяснять что-то взрослым? Но хоть и страшно, но все равно приятно, что считают меня достаточно зрелой для включения в группу агитаторов — туда со строгим отбором берут, а из девчонок нас только четверо.

Но тут чуть не испортила все дело Софья Борисовна, комсорг школы (она учитель истории, но молодая, еще комсомолка), говорит: «Я тоже считаю, что с этим поручением Лаврентьева справится — и начитанность у нее есть, и речью владеет (ха! — это я-то «владею», когда подчас двух слов связать не могу!). Но вот допустимо ли, чтоб у агитатора были тройки, а иногда даже и двойки?» (Тут я моментально покраснела — ужасное свойство! Женька — он один из нашего класса в комитете — благородно заступился за меня: «Так ведь это у нее только изредка случается!..» Это о моей двойке по немецкому. Но тут все зашумели: «И одна двойка позорит группу агитаторов!» И после споров — а мне уже в этот момент до слез хотелось быть агитатором — решили все же не исключать, хотя и записали: «При условии исправления двойки до 10 февраля». Вот так! Придется немедленно исправлять. Мало того, что за эту злополучную двойку дома неприятности, а тут еще и на комитете обсуждение! Ну как после этого любить немецкий?!

А дома тоже тошно было. Отец время от времени начинает меня «воспитывать». И всегда это начинается с фразы, сказанной мрачным голосом: «Дай дневник». Ну, и чаще всего причины для нотаций находятся. Любая тройка — уже повод. А тут двойка! Да еще Маргоша ее красными чернилами нарисовала! Главное, в таких случаях маму жалко, ей всегда заодно достается: «Вот, пускаешь ее гулять, к подружкам всяким… Да еще в этот Эрмитаж бегает, вместо того, чтобы уроки учить…» — и т. д., и т. п. Почему-то папа очень настроен против моих занятий в Эрмитаже. Когда я однажды предложила: «Ну, пойдем вместе! Я тебе все расскажу и покажу, что мы там нового узнали», он сказал: «Ладно, соберусь, когда время будет». Да так до сих пор и не собрался. А был он в Эрмитаже, кажется, только в годы Революции, когда участвовал в комиссии по описи государственных музейных ценностей. А с экскурсией в той части дворца бывал, где теперь Музей истории революции. Искусство папа считает «роскошью» и поэтому увлечение мое Эрмитажем не одобряет. А теперь вот видит в нем причину моей плохой учебы — ну, не плохой, а худшей, чем могла бы быть.

А если бы он узнал, что я еще умудрилась за последний месяц трижды побывать на музыкальных лекциях, да еще с «молодым человеком», то он меня, наверное, совсем бы дома запер! А случилось вдруг так, что мне позвонил мой летний знакомый, Генка Соболев. Он, как и мы, летом в Рождествено жил, его родители там дачу снимали. Я его голос не узнала сначала, так как после лета он всего один раз звонил. И, значит, еще помнит? Он уже студент, на первом курсе медицинского, и это мой первый взрослый знакомый. Правда, летом я его за взрослого не считала — он какой-то несолидный, небольшого росточка, с хохолком на голове, в очках. И походка у него как у мальчишки — то камешек ногой поддаст, то прутиком головки цветов сбивает. А уж если изгородь встретится, то непременно палкой, как на ксилофоне, какую-нибудь дробь отбарабанит — сразу все собаки лай поднимут! Было не раз с ним у нас такое — и тут уж приходилось вслед за ним удирать от гнева хозяев. Генка уверял меня, что самого злого пса можно утихомирить, если встать перед ним на четвереньки и залаять на него. Хотел этот способ мне продемонстрировать, да я категорически запретила на моих глазах такие эксперименты устраивать — пусть без меня. Но с ним очень легко — о чем угодно можно болтать, запросто попросить проводить до дома или, наоборот, сказать, что хочу одна побыть.

А познакомилась я с этим Генкой смешно. Жила я этим летом, как уже говорила, «при библиотеке» в Рождествено, в старой избе на краю села. Как-то мама в город уехала на два дня, и я одна ночевала. И было мне страшновато. Тут слышу — в читальном зале кто-то окно открывает и влезает. Я так испугалась, что и дышать боюсь… Вдруг раздаются звуки музыки — сначала что-то тихое, а потом как грянуло по всей клавиатуре из «Огней большого города»: «Я, Чарли, безработный, слоняюсь, как животный, окурки подбираю и песенки пою…»! Да так лихо, по-джазовому! У меня тут весь страх прошел. Быстренько набросила платье, подошла к двери, тихонько приоткрыла, вижу — парень в белой рубашке за пианино сидит, наяривает в полное удовольствие и еще ногой такт отбивает. Я распахнула дверь пошире, да как грохну табуреткой по полу! Он подскочил на месте и без оглядки — к окну! Уже вскочил на подоконник, да впопыхах очки на пол свалились — чертыхнулся и начал на четвереньках по полу шарить. Тут я не выдержала, рассмеялась: «На первый раз прощается, — говорю. — А в другой раз сторожа позову, у него винтовка».

Так мы и познакомились. После этого он часто приходил вечерами играть. Он и классику знает, но лучше всего у него джазовые штучки получаются. Оказывается, Генка каждое лето приезжает в Рождествено на дачу и облазил здесь все окрестности. Это он показал мне могилу матери Рылеева на старом кладбище, и пещеру на песчаном обрыве над рекой. Ходили мы с ним в соседние села — Даймище, Выру (где домик станционного смотрителя). Вечерами шли к загону стадо встречать частенько втроем — я с Адой и Генка. Он в Адкиной школе учится, но на два года старше. Он мечтал в консерваторию поступить, но отец не разрешил: «Не мужское дело!». Еле сторговались на медицинском: если уж не в консерватории заниматься, то Генке все равно где, лишь бы не в технический вуз идти. Отец у него прямо самодур какой-то. Он военный, подполковник, и жена его (не родная мать Генки), бывшая его секретарша, при нем боится и рот раскрыть. А Генка вроде и посмеивается над отцом, но сам ни в чем ему не перечит, и вот даже в институт поступил по указке отца. Я ему прямо сказала, что не понимаю, как он терпит такое, но он все в шутку обратил и больше никогда об отце не говорил.

Перед отъездом Генка спросил, разрешу ли я ему звонить мне по телефону — я «позволила» (впервые у меня спрашивали разрешения). Он звонил осенью, рассказывал, что на медицинском ему вроде даже нравится, но заниматься приходится очень много. А после Нового года позвонил и пригласил к себе в институт. У них там организован цикл лекций-концертов о Чайковском — и я согласилась, но спросила, можно ли мне не одной придти, а с Адой. Он отнесся к этому без энтузиазма, но сказал: «Конечно, конечно!». Так мы побывали с Адкой на трех лекциях в мединституте — это на Петроградской, возле площади Льва Толстого. Лектор, известнейший музыковед Л. А. Энтелис[8], — чудесный! Ходит взад-вперед по сцене, рассказывает о Чайковском так, будто лично знал его, видел, слышал… Временами подсаживается к роялю и наигрывает, напевая, ту или иную мелодию, тему. А в заключение слушали пластинки с отдельными произведениями. Я впервые поняла, что «симфонии» — это не так страшно. Очень мне пригодилось то, что я уже прочитала переписку Чайковского с Н. Ф. фон-Мекк. Решили с Адкой непременно побывать в филармонии на хорошем симфоническом концерте, чтоб то, что слушали на пластинках, исполнял оркестр. Генка явно хотел бы с нами пойти, но мы его не пригласили, и он промолчал. Домой он нас каждый раз провожал, несмотря на сильные морозы (до 25 градусов!), и чем ближе я подходила к дому, тем больше всякий раз дрожала от страха: вдруг маму или — еще страшнее — папу встретим! Но все обошлось. Буду ли дальше с Генкой встречаться — не знаю. Он сказал, что позвонит когда-нибудь. Я ответила: «Ладно!» — с тем и расстались.

27 января 1940 г.

В газете:

Передовица «За дальнейший культурный подъем в деревне».

Честно говоря, не хочется мне сегодня читать газету. Лучше я о своих делах напишу. А ведь с немецким, пожалуй, к субботе я управлюсь, хотя запущен он порядочно и у меня сначала просто руки опустились: около десяти страниц текста надо перевести! И неожиданно помогла мне в этом соседка наша — Луиза Ивановна. У нас в соседней комнате немцы живут — Кенго Жан Петрович (усатый, молчаливый, но очень добрый, он мастером на фабрике, где клеенки делают, работает); жена его — Луиза Ивановна, певица, поет в хоре Малого оперного театра и иногда приглашает к себе на спектакли. С ними бабушка, маленькая, тихая, как мышка, всегда в сером платье и белом переднике. Детей у них нет, и когда я была маленькая, мама меня иногда вечерами с ними оставляла. Жан Петрович всегда со мною в лото играл — картинки яркие, а надписи на немецком языке. Теперь захожу к ним редко, но, когда на кухне встречаюсь с Луизой Ивановной, то она со мной любит разговаривать. На днях я за керосином ходила, купила и для них заодно. Пока мы с нею примусы свои заправляли я, между прочим, рассказала, что с немецким у меня плохо. И Луиза Ивановна предложила мне помочь. Я и забыла, что немецкий — ее родной язык, и дома они на немецком все говорят. Сначала я засомневалась — ну как она мне поможет, если зубрить слова-то все равно мне надо. Но она подсказала мне очень хороший способ перевода, чтоб легко в голове все укладывалось (Луиза Ивановна так русский язык учила) — маленькими порциями, и не переходить к следующему, пока данный абзац не усвоен. Переводить на русский, потом обратно — на немецкий, и еще раз — на русский. И получается! Нужные слова сами в голове появляются.

Вообще у нас в квартире жильцы очень хорошие. В других коммунальных квартирах — ссоры, обиды, а у нас — никогда, хотя шесть семей живет. Вспоминаю, как я маленькой с двумя девчонками из нашей квартиры — Татой и Олей — в коридорах в прятки играла, как мы на трехколесном велосипеде катались и даже устраивали «спортивные соревнования» — ставили поперек коридора сундук (обычно он у стенки стоит, возле телефона) и, разбегаясь от самой кухни, прыгали через этот сундук, как через «козла». Как это взрослые только терпели? Ведь по коридорам этим ходят взад-вперед с кастрюлями, чайниками… Да и шуму сколько мы делали! Теперь Ольга уже в техникуме учится. Ее мать — Груша — в клубе уборщицей, и Оле надо скорее начать зарабатывать. Фамилия их — Ивановы, живут они в маленькой комнате напротив нашей, это наша бывшая спальня. Груша работала прачкой в Доме отдыха в Левашово, где папа был директором, а с 30-го года после закрытия этого Дома отдыха (там теперь какое-то военное учреждение) папа устроил Грушу на работу и прописал ее с дочкой, а мы с тех пор живем в одной большой комнате. Таточке — ее до сих пор так зовут — уже 15 лет исполнилось, она учится во вторую смену и мы с ней редко встречаемся. Она с матерью, бабушкой и дедушкой, который уже несколько лет в параличе лежит. Живут они в небольшой комнате рядом с парадной: как войдешь в квартиру — налево. А с другой стороны от входа, в двух соединенных между собой комнатах живут Долиновы. У них много книг и хорошие пластинки. Мы с девчонками, когда были поменьше, любили сидеть в темноте на сундуке возле телефона и слушать музыку, когда Долиновы заводили патефон. Аркадий Дмитриевич работает кем-то важным на Ленфильме. Жена его Белла Львовна каждый день ездит в Детское село — она личный секретарь у писателя Алексея Толстого. Ее мать — старая, седая, но выглядит молодо, очень общительная, отлично готовит, и все женщины учатся у нее печь пироги и сухарики. Теперь у Беллы Львовны родился сын, и они все вокруг него днями и ночами хлопочут.

Чтоб уж обо всех жильцах нашей квартиры сказать, надо упомянуть и еще об одной семье. В комнате рядом с Ивановыми живет семья Сыромятниковых. Они спокойные и очень милые люди. Вера Степановна — статная, черноглазая, косы вокруг головы — счетоводом служит. Муж ее целые дни на заводе или спит после ночной смены. У них семилетний сын Женька. Теперь он на трехколесном велосипеде по коридорам катается, а подрастет малыш у Долиновых — и будет у нас в квартире снова «весело». Вместе с Верой Степановной живет ее сестра Валя, студентка — она в этом году кончает институт и будет инженером.

Чтобы закончить рассказ о всех обитателях нашей квартиры, надо и о нас написать, о семье Лаврентьевых. Хотя это очень трудно — о себе, о своих близких… Нас трое: папа — Василий Прокофьевич, мама — Лидия Ивановна и я.

Родители

Расскажу о каждом из нас. Что я знаю про папу? Знаю, что отец его, мой дедушка, работал на Путиловском (Кировском) заводе, а 9 января 1905 года был расстрелян вместе с другими рабочими возле Нарвских ворот. Мы с папой ходили к тому месту, где он, десятилетним мальчиком, нашел среди мертвых своего отца. Папа в семье за старшего остался. Кроме него было два младших брата — Алексей и Ванюшка, и сестра Лена. Мать их на Балтийском вокзале мойщицей вагонов работала. После гибели отца их выгнали с «казенной» заводской квартиры и они перебрались в поселок Лигово, где жить было дешевле. Их соседями там оказалась тоже многодетная семья кузнеца Ковалева, а это уже мой другой дед, отец моей мамы. Ребята обоих семей дружили между собой, а когда выросли, то и породнились: два брата Лаврентьевых — Василий (т. е. папа) и Алексей женились на двух сестрах Ковалевых — Лиде (моей маме) и Верушке.

Ну, о маминой семье потом, а сейчас о детстве папы. Жили они, конечно, очень бедно, мать на целые дни уезжала в депо (а то и ночами вагоны мыла), а папа оставался за «хозяйку» — и варил, и стирал, и печь топил. Не представляю, как он мог еще при этом учиться. Правда, кончил он всего три класса и должен был бросить школу, но на него обратил внимание какой-то богатый эстонец, дал деньги для продолжения учебы в городском ремесленном училище и даже хотел усыновить, да мать не согласилась. Но во всяком случае, благодаря этому эстонцу папа еще три года учился и даже гостил у него на даче под Ревелем. А затем этот дядя устроил папу учеником в ювелирную мастерскую, где его ценили за аккуратность, «золотые руки» и честность (а в ювелирной мастерской эти качества очень важны). Руки у папы действительно золотые — он и до сих пор может любую работу делать. Всем соседям часы чинит, швейные машинки, обычно сам обувь ремонтирует, паяет кастрюли, чайники, сам шкафчик для книг смастерил, а если надо — может и сготовить, и даже шить (взялся зимнюю шапку чинить, да всю ее перекроил и перешил).

Так вот, в ювелирной мастерской он мог отличным мастером стать, ему поручали самые тонкие, сложные работы. Но началась война 1914 года и папу взяли в армию. Был он на фронте, получил контузию, а потом попал в газовую атаку и был отравлен газами, да так, что его отправили в госпиталь в Петроград. Тут Революция началась — и папа вступил в ряды Красной Гвардии, участвовал в Революции, даже Ленина видел. Сражался на фронте против Юденича под Гатчиной и Лугой. Принимал участие в вылавливании дезертиров фронта, участвовал в операциях Трибунала 19 дивизии (это я с папиной анкеты выписываю, чтоб точно. У него в письменном столе анкета лежит, где все по годам перечислено). В 1920 году назначен сначала секретарем, а затем заведующим Отдела военной секции Петроградского Совета. В этот период принимал участие в подавлении Кронштадтского мятежа. Об этом папа рассказывал, как ночью по льду ползли и их обстреливали. В 1922 году демобилизовался и направлен Губкомом ВКП(б) завхозом санатория ответственных работников на ст. Левашово («Осиновая роща»). С 1925 по 1929 год был старшим инструктором Губ. отдела Совторгслужащих, а затем снова — с 1929 по 1932 год — заведующим Домом отдыха ответработников. Жизнь в Левашово я хорошо помню. Дом отдыха размещался в бывшей усадьбе князя Вяземского — огромном барском доме с бильярдной, гостиной, столовой на первом этаже, и полукруглым танцевальным залом с белой мебелью вдоль стен и зеркалами в золоченых рамах между высокими окнами — на втором этаже. В боковых флигелях — многочисленные комнаты, спальни, помещение для прислуги. Прекрасный старый парк — столетние дубы, лиственницы, клены, пихтовые аллеи, искусственное озеро в окружении плакучих ив. А какие заросли сирени вокруг дома! Когда она зацветала, то не было видно листьев — будто сиреневое облако спустилось рядом с белыми колоннами парадного подъезда. И благоухание по всему парку! Читала я об усадьбе Ростовых в романе Толстого, и мне казалось, что это про Левашово — все вижу, все узнаю… Часто снится мне Левашово — просыпаюсь в слезах. Очень хочется поехать туда, посмотреть, но дальше Парголово без пропусков нельзя — запретная зона. Что-то там теперь? Уцелел ли дом и парк? Ведь Левашово — это самое яркое и сильное впечатление детства. Мне кажется, что не будь в моей жизни этих трех лет, проведенных без сверстников, но где каждое дерево, каждый куст заброшенного парка были знакомы, как родные, и мне в их обществе никогда не было скучно — и я бы теперь, вероятно, была в чем-то другой. Не знаю, в чем именно, но другой…

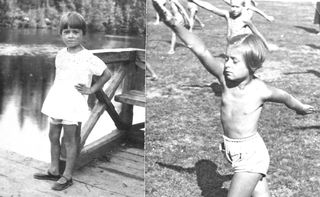

Нина. Левашово 1929–1931 г.г.

Ну вот, переключилась на Левашово и забыла, о чем писать начала. Продолжу о папе. С 1932 года он работал на всякой административной партийной работе — зав. отделом Облсоюза работников госучреждений (так написано в анкете — не представляю себе, что это за учреждение). С 1935 по 1939 год — инструктором Октябрьского Райкома ВКП(б)[9]. Этот Райком находится недалеко от нас, в старинном доме на углу Садовой и пр. Майорова. Мы туда с папой заходили Первого мая рано-рано утром за его товарищами, потом вместе с ними шли к Зимнему дворцу по еще совсем пустынным улицам. Мне очень нравилось, что нас милиционеры пропускают — у нас были красивые пригласительные билеты на трибуну. Весь военный парад и демонстрацию мы с трибуны смотрели и получалось, что приветствовали и «Ура!» кричали проходящие мимо не только товарищу Жданову, но и нам с папой лично. А когда я совсем маленькой была, помню, как в такой праздник на плече у папы сидела, и совсем близко от нас на центральной трибуне стоял С.М. Киров — у него было такое веселое лицо!

Между прочим, Киров приезжал иногда и в Дом отдыха в Левашово на два-три дня (это когда папа работал там заведующим). Киров там охотиться любил. Но я тогда не знала, кто такой Киров, и просто считала его каким-то важным папиным начальником, для которого накануне готовили комнаты бокового флигеля. Папа был в эти дни сердитым и велел маме идти со мной гулять подальше и не попадаться на глаза, то было еще до школы, наверное, году в 28–29-м. А в декабре 1934-го, помню, как ночью нас разбудили, за папой приехала машина, папа достал из стола револьвер, зарядил его и уехал, сказав маме, что случилась «вражеская вылазка» и он мобилизован по партийной линии на несколько дней. Утром по радио объявили, что убит С.М. Киров. Очень страшными почему-то показались мне тогда его похороны: поздним вечером лафет с его гробом медленно везли через весь город к Московскому вокзалу, и за ним шла бесконечная процессия с зажженными факелами. Траурные флаги, притушенные фонари и окна — и медленно движется молчаливая лавина людей с факелами. Это было страшно…

Хоронили Кирова в Москве, т. к. «ленинградцы не уберегли Кирова». Теперь на трибуне в праздники демонстрацию приветствует А.А. Жданов. Видела я и его вблизи, когда три года назад ходила с папой во Дворец пионеров, который открылся в бывшем Аничковом дворце. Это было что-то вроде приемной комиссии, членом которой был и папа, и ему разрешили взять меня с собой. Жданов все показывал, объяснял, и хотя он улыбался, но мне показался сердитым, улыбающимся по необходимости, только для фотографов. С прошлого года папа работает в Обкоме Партии — это в здании Смольного. Однажды я была с ним там вечером, когда уже мало народу было. Там все торжественно и строго — милиционеры проверяют пропуска при входе, и на каждом этаже ходят, внимательно всех осматривают. Длиннущие коридоры красной ковровой дорожкой запомнились и бесконечными дверями кабинетов. Там невольно хочется ходить бесшумно и говорить только шепотом. Папа и раньше работал с утра до ночи, а теперь и вообще ночами приходит, всегда чем-то озабочен, сердит, на мои вопросы и мамы отвечает коротко: «Было бюро», «затянулось заседание», «отчитывался на РКК» — а я до сих пор не знаю, что такое РКК, и что значит непонятное слово «фракция» — папа его тоже иногда произносит.

Раньше папа был веселым, любил делать что-нибудь по дому, играл со мной, а в воскресенье ездили все вместе в Парголово, катались на лыжах. Летом на даче мы с мамой встречали вечерами папу с поезда, и он допоздна играл с соседями в городки или волейбол. А в Левашове был теннисный корт и папа неплохо играл в теннис. Но все это было давно. Теперь он в свободные дни сидит над докладами, бумагами всякими. Нередко выходные дни отменяются, и я его не вижу неделями: когда он приходит, я уже сплю, а утром он уходит рано. Отпуск ему дают то весной, то осенью, и он уезжает в санаторий в Крым или на Кавказ, а мы с мамой вдвоем живем на даче. В прошлом году в Мельничьем ручье жили, в этом, кажется, в Токсово поедем. Мы с папой так редко видимся, что как-то отвыкли друг от друга. О своей работе он ничего не говорит — «нельзя», о моих школьных делах ничего не знает, в школе ни разу не был и с моими ребятами не знаком. Иногда вдруг спрашивает мой дневник, и тогда чаще всего дело кончается «разносом» — достается тогда и мне, и маме. Раньше он устраивал шум из-за всякой тройки, а теперь, когда у меня даже двойки появились, отношения совсем испортились.

Правда, иногда мы теперь все втроем отправляемся в субботу на базу отдыха ответственных работников «Сосновый домик», в Петергоф. Тогда у нас будто наступает «перемирие», и я эти поездки очень люблю. Там будто совсем другой мир — приезжают все семьями, на машинах. Мы обычно едем вместе с папиным сослуживцем, у которого есть служебная «эмка» и свой шофер. В «Сосновом домике» (это бывшая дача кого-то из царской семьи) все сохранилось так, как было до революции — мебель, ковры, камины, и даже в люстрах лампочки вроде свечей. Каждой семье дают по спальне. Всего собирается человек шестьдесят. Обедают и завтракают в общей столовой: большой стол накрыт крахмальной скатертью, красивая посуда, масса закусок, всяких вкусных вещей, официанты бесшумно всех обходят и предлагают «горячее» с большого блюда. Такое я и мама раньше видели только в кино, и чувствуем мы себя там неловко. Да и папе, как мне кажется, мешает присутствие всяких его начальников по работе; те сразу заметны и ведут себя как дома. Но все равно бывать там люблю — у папы становится уже с субботы хорошее настроение, он радуется, что сможет поиграть на бильярде, да и в шахматы найдет себе партнеров. А мы с мамой в такой воскресный день много гуляем по парку или читаем, сидя в глубоких креслах гостиной. Некоторые женщины там, видимо, давно знакомы между собой и разговаривают группками, но мама как-то стесняется их и ни с кем не знакомится.

Ну вот, начала про нашу семью писать, да вот отвлеклась. Уже поздно, поэтому про маму совсем кратко: работает она библиотекарем. Я очень люблю бывать у нее на работе и помогать — расставлять книги, отбирать рваные для переплета или просто «лазать по полкам», читая все, что попадет под руку. Раньше она работала в небольшой библиотеке совсем рядом с Адмиралтейством. Мне нравилось ходить туда пешком, встречая маму с работы — силуэт Адмиралтейства так красиво рисуется на фоне закатного неба. В разное время года он разный. В той маленькой библиотеке я была совсем как своя. А последние два года мама работает в Центральной городской библиотеке (угол Фонтанки и Невского) — там все очень строго, и в книгохранилище мне входить нельзя. Только в общем читальном зале посидеть могу и полистать журналы. Да и некогда мне стало — Эрмитаж да пионеры мои, а вот теперь взамен их — работа агитатора да уроки, да домашние дела. Ну и в кино хоть изредка сбегать надо. В общем, совсем мне что-то теперь времени не хватает… Вот и сейчас пишу и совсем засыпаю, поэтому кончу, а про мамину родню когда-нибудь в другой раз расскажу.

29 января 1940 г.

Сначала запишу вкратце то, что в газете, а то скоро политинформацию надо будет проводить, пригодится:

Опровержение ТАСС. Французы обвиняют нас в том, что на территории Западной Советской Украины кроме советских войск имеются будто бы и германские войска (до 25 дивизий), и мы говорим, что «…бесцеремонная наглость и лживость… ни одного иностранного солдата на территории Зап. Украины не было, тем более, что добрососедские отношения между СССР и Германией исключают возможность пребывания каких бы то ни было войсковых частей одной стороны на территории другой стороны».

Ох, читаю я газеты и все больше убеждаюсь, что агитатор из меня никудышный. Ну вот, к примеру, это опровержение ТАСС. Что я скажу, если меня спросят: а почему бы германским войскам и не быть на территории Зап. Украины — ведь у нас с Германией договор и они, значит, дружественные войска, а не «иностранные»? Но если у нас с Германией дружба, то почему немцы Польшу заняли и начали бомбить Англию и Францию? Значит, мы, как друзья, это вроде одобряем? Но такого ведь не может быть! А если так, то разве не следовало бы нам сказать Германии, что мы в этом не можем быть им друзьями?..

У нас в школе проводят инструктажи для агитаторов, но такие вопросы там никто не задает, вроде всем все понятно, ну и я спросить боюсь, чтобы не обнаружить свою полную политическую безграмотность.

Может, отказаться мне от участия в агитгруппе, пока не поздно? Неловко только… Да, забыла сказать! — нас ведь уже распределили! (А двойку я исправила. На четыре.) И мой участок — цех женщин на фабрике игрушек, которая находится на углу 2-й Красноармейской и Международного проспекта. Ребята откровенно хохотали: «Опять Лаврентьева к куклам попала!» Я смеялась тоже, а про себя была довольна — все же это лучше, чем иметь участок среди кондукторов и шоферов автобусов или в сапожной мастерской, как некоторые наши ребята. У меня женщины в основном пожилые и малограмотные, как мне сказали, и с ними легче, чем с мужчинами. Пойду завтра знакомиться на свой участок, а тогда решу, буду я этим заниматься или откажусь.

2 февраля 1940 г.

В газете полностью напечатана речь Гитлера. Вкратце из нее:

«46 миллионов англичан владеют территорией в 40 млн. кв. км, Франция — свыше 9 млн. кв. км, тогда как Германия с 80 млн. населения не имеет даже и 600 тысяч кв. км. Вот проблема, которая должна быть решена… В 1939 г. западные державы сбросили маску и объявили Германии войну, несмотря на все наши попытки предотвратить ее». Дальше Гитлер остановился на значении советско-германского договора о дружбе и об общей границе: «В течение многих столетий Германия и Россия жили в дружбе и мире. Почему это не может случиться в будущем? Я думаю, что это возможно, потому что этого хотят оба народа. Всякая попытка британской или французской плутократии спровоцировать нас на столкновение обречена на неудачу».

Вот такая речь была вчера напечатана в газете. А сегодня я была на своем участке на фабрике игрушек и начала свою работу агитатора. Я боялась, что мне зададут какие-нибудь вопросы о речи, поэтому сделала вид, что вчерашней газеты у меня нет, а есть только за 2 Февраля. Я начала читать ее, благо там ничего особенного не было — слушали хорошо, вопросов не задавали и просили приходить еще («Больно хорошо читаешь, девушка!» — сказала одна старушка).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Зима

Зима Невольно пришлось вспомнить слова из басни Крылова «Стрекоза и муравей». Оглянуться но успела, как зима катит в глаза». От непосильных работ и полуголодного питания а так же от бесчеловечного к нам отношения ко было времени думать о зиме.Работа нам была к тому же

ЗИМА

ЗИМА И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к Нему из-за многолюдства, они раскрыли кровлю дома. Евангелие от Марка 2:3–4 ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕВоскресным утром в метель я подошел к главному входу в церковь, толкнул дверь

Зима[118]

Зима[118] Все — заново! Все — заново! Густой морозный пар Оберткой целлофановой Окутал наш бульвар. Стоят в мохнатом инее Косматые мосты, И белой паутиною Окутаны кусты. Покрыто пылью звездною Стекло избы любой, Гравюрами морозными, Редчайшею резьбой. Деревья, что

ЗИМА

ЗИМА В детстве всегда с нетерпением ждешь снежок, те нерассветные ноябрьские деньки, когда неожиданно начинается первая легкая метель. Тихо, ленивенько кружат снежинки, и бежишь без шапки на улицу встречать их.Эти первые весточки зимы всегда пушисты и невесомы. Они

Зима

Зима Зима! Кажется, большинство людей видит в зиме только бураны, мороз и всякие неприятности. Встречают ее с унынием в душе, покоряясь неизбежности. Дескать, сам бог так установил. Конечно, можно сходить на бал раз-другой, но все равно – темнота, холод, брр… То ли дело

Зима

Зима Ложные стены 10 декабря 2007 года.Цзюцюань, ТайханшаньУтром я выглядываю из окна и вижу, что все вокруг белое – трудно поверить, но снег не растаял! Я быстро собираю вещи и прощаюсь с хозяевами. Пожилая женщина дает мне два яблока и добрый совет в дорогу:– Иди медленно и

177. Зима

177. Зима Раскинув драгоценную фольгу, Зима приходит радостью для взора, И светятся морозные узоры На запушенном инеем лугу. Краснеют кровью ягоды в снегу — Зарянкам и дроздам подарок Флоры, А бедняки плетутся в лес для сбора Валежника на пищу очагу. На сонных водах

Зима

Зима Две лошади в поле, Два лебедя в речке, А ветер все резче, Пустырь им заполнен, Там чертополох, Как люди, продрог; Мои размышления – дети — Со взрослой тревожностью лиц; Вставать мы их учим Под небом текучим Из тайных гробниц. Контур лебедь полощет В зеркальной воде

ГЛАВА 6 АСАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ (зима 1939 – 1940 гг.)

ГЛАВА 6 АСАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ (зима 1939 – 1940 гг.) В первые месяцы войны подводные лодки, действуя поодиночке, близко подходили к берегам Британии. Под покровом ночи они вползали в эстуарии, входные сужения портов и бухты, ставили мины в проливах. Лейтенант Фрауэнхайм проник в

Зима

Зима Были лыжи, была лажа, Было очень много лжи, Я тогда женился даже, Был я в раже, хоть вяжи. И к чертям в корявый танец Закружил Бабу-Ягу! Кровью пал на снег румянец В заколдованном

ГЛАВА 16 1939-1940 Разочарование эмигрантов советско-германским договором – Отголоски войны в русской эмигрантской среде – Войска на постое в Сарселе – Газоубежище – Смерть матери – Первое военное Рождество – Бегство населения от немцев – Немцы в Париже – Сарсельское лето 1940 года – «Услуга за услу

ГЛАВА 16 1939-1940 Разочарование эмигрантов советско-германским договором – Отголоски войны в русской эмигрантской среде – Войска на постое в Сарселе – Газоубежище – Смерть матери – Первое военное Рождество – Бегство населения от немцев – Немцы в Париже – Сарсельское

ЗИМА

ЗИМА Отвращение и ненависть к войне. «Ах, закройте, закройте глаза газет» и другие.Интерес к искусству пропал

Личная летная книжка 1940–1943 гг. младшего лейтенанта Георгия Николаевича Урвачёва начата — 29.01.1940 г., Закончена — 23.12.1943 г.

Личная летная книжка 1940–1943 гг. младшего лейтенанта Георгия Николаевича Урвачёва начата — 29.01.1940 г., Закончена — 23.12.1943 г. Накануне и начало войны. Московская ПВО Летная книжка начинается разделом «1. Годовые итоги налета», в котором приведены сведения о налете за

ГЛАВА 6 АСАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ (зима 1939 – 1940 гг.)

ГЛАВА 6 АСАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ (зима 1939 – 1940 гг.) В первые месяцы войны подводные лодки, действуя поодиночке, близко подходили к берегам Британии. Под покровом ночи они вползали в эстуарии, входные сужения портов и бухты, ставили мины в проливах. Лейтенант Фрауэнхайм проник в

Зима

Зима Зима – тяжкое время для бродяг. Я пишу этот текст, сидя в Starbucks в городе Эдмонтон – столице канадской Альберты. На тротуарах лежит снег, и даже в спасительном кафе пальцы немеют над клавиатурой. Я только что метнулся в машину, чтобы по-быстрому заточить полбанки