7 Пам

7

Пам

В 1941 году, когда Джин Лесли поступила на работу в отдел контрразведки и двойной агентуры МИ-5, ей было всего восемнадцать. Джин была красива на самый что ни на есть английский манер: алебастровая кожа, волнистые каштановые волосы. В семнадцать лет она окончила школу, а затем родители, принадлежавшие к высшему классу, начали выводить ее в свет и позаботились о ее обучении таким традиционным дамским навыкам, как машинопись и секретарская работа. Но она была намного сообразительнее, чем может показаться на основании сказанного. Как считала ее овдовевшая мать, даже слишком сообразительной. «Что нам делать с Джин? Ума не приложу», — беспокоилась она. Друг семьи подал идею, что, возможно, для девушки найдется подходящая работа в военном министерстве. И несколько недель спустя Джин дала подписку о неразглашении секретных сведений и с головой окунулась в византийский мир совершенно секретных документов МИ-5. Вначале она работала в отделе B1B, который собирал, систематизировал и анализировал расшифровки «Ультра», послания абвера и другие разведданные, которые могли быть использованы в работе с двойными агентами в рамках «системы XX». Она отдалась делу с увлечением.

Секретарскую группу возглавляла строгая и сварливая Хестер Леггет, требовавшая от «девушек» беспрекословного подчинения и максимума эффективности. Обязанностью Джин было разбираться в бумагах, которые юмористически называли «желтой чумой», — в напечатанных под копирку на желтоватой бумаге протоколах допросов из «лагеря 020» для интернированных в Ричмонде близ Лондона, где допрашивали всех захваченных вражеских шпионов. Она читала их показания и старалась вылавливать то, что требовало внимания сотрудников более высокого ранга (и мужского пола). Именно Джин Лесли увидела «явные противоречия» в показаниях бельгийского агента Йоханнеса де Граафа. Впоследствии было выяснено, что де Грааф вел тройную игру.

Джин была довольна собой, но затем пришла в ужас, узнав, что де Грааф будет казнен.

Чисто женскую по составу секретарскую группу называли «работягами», и самой рьяной из работяг была юная Джин Лесли. «Я горела желанием помогать — всем и всегда. Я не ходила, а бегала. Мне страшно хотелось быть полезной». Хестер Леггет, которую довольно зло прозвали Стардевой, не раз отчитывала ее за то, как она проносилась через погруженные в тишину кабинеты на Сент-Джеймс-стрит: «Не надо бегать, мисс Лесли!»

Красивая и стремительная девушка привлекла внимание Юэна Монтегю. Джин не могла не заметить, что приветливый и, несомненно, красивый офицер средних лет оказывает ей повышенное внимание. «Честно говоря, он за мной немножко ухаживал. Был ко мне неравнодушен». И это правда: то, что писал о ней Монтегю, официально и неофициально, пестрит такими эпитетами, как «очаровательная», «чрезвычайно привлекательная» и т. д.

Джин Лесли, привлекательная секретарша из МИ-5, чья карточка была использована как фотография «Пам», фиктивной невесты «Уильяма Мартина».

Поиски подходящей пары для майора Мартина начались в середине февраля. «Самых привлекательных девушек из различных наших подразделений» попросили принести фотографии для своеобразного конкурса. Что касается мисс Лесли, Монтегю обратился к ней с этой просьбой специально. «Мне кажется, он был твердо намерен так или иначе получить от меня снимок». В тот вечер Джин, усердная, как всегда, и довольно-таки польщенная его вниманием, стала рыться дома в ящике стола в поисках недавней фотографии. Когда Лондон начали бомбить, миссис Лесли перебралась из столицы в предоставленный ей кем-то на время дом на Темзе близ Дорчестера в Оксфордшире, куда дочь приезжала к ней на выходные. Несколькими неделями раньше Джин купалась там в реке с Тони, который служил в гренадерской гвардии и приезжал в отпуск. Тони, как и Монтегю, был к ней неравнодушен, и ему вскоре надо было возвращаться в армию. «Купание было ужасным», но одно обстоятельство пришлось очень кстати. Тони сфотографировал ее и позднее прислал ей карточку. На ней Джин в пестром цельном купальнике только что вышла из воды и стыдливо прикрывается полотенцем. Волосы растрепаны ветром, на лице милая улыбка. В Англии 40-х годов этот привлекательный женский образ выглядел чуть ли не дерзким, и как Джин Лесли, так и Юэн Монтегю это понимали.

Фотографий набралась «целая коллекция». То, что в разведывательном отделе ВМС работало много привлекательных женщин, не было случайностью. «Дядя Джон дал специальное указание нанимать только самых симпатичных девушек, полагая, что у них будет меньше искушения привлекать молодых людей, хвастаясь перед ними своей секретной работой». Некоторые из женщин, работавших с Монтегю в комнате № 13, были явно разочарованы тем, что он выбрал фотографию сотрудницы из другого отдела: «Мы все ревновали», — вспоминает Патриция Трехерн, одна из его помощниц. Но сомнений в том, кто выиграет этот необычный конкурс красоты, ни у кого не было. К растущему содержимому карманов и бумажника Мартина добавилась фотография Джин, и в разворачивающийся сюжет был введен новый важный персонаж: «Пам», его невеста, жизнерадостная девушка, работающая в некоем государственном учреждении, эмоциональная, хорошенькая, ласковая — и определенно глуповатая. Билл и Пам будто бы познакомились всего пятью неделями раньше, у них закрутился бурный роман, он сделал ей предложение и подкрепил его дорогим подарком — бриллиантовым обручальным кольцом. Джон Мартин, его отец, поступок сына не одобрил, подозревая Пам в корыстных намерениях. Дату свадьбы еще не назначили. Словом, типичный роман военного времени: внезапный, головокружительный и, как вскоре выяснится, несчастливый.

Допуск Джин Лесли к секретной работе позволял посвятить ее в некоторые аспекты плана. Монтегю сказал ей, что в целях дезинформации противника снимок будет представлен как фото невесты некоего офицера. «Я знала, что фотография будет на трупе, но не знала, куда этот труп отвезут». Чарльз Чамли позднее отвел Джин в сторонку и серьезным тоном спросил: «Имеется ли эта фотография еще у кого-нибудь? В этом случае вы должны будете попросить ее обратно. Если тот, кому вы ее дали, окажется на фронте и попадет в плен с этой фотографией, последствия могут быть очень серьезными». Джин написала гвардейцу-гренадеру Тони и попросила его уничтожить все экземпляры снимка. Уязвленный Тони повиновался. Монтегю в свою очередь конфиденциально велел Джин хранить все это в строжайшей тайне. Затем он пригласил ее поужинать с ним. Она согласилась.

Монтегю очень любил свою жену Айрис. «Я никогда раньше не отдавал себе отчета, какой одинокой и поистине пустой может стать моя жизнь просто оттого, что тебя нет рядом», — написал он ей однажды. Его письма военных лет страстны, пересыпаны грубоватыми шуточками, стихами и всякими историями, и в них ощущается страх, что они с Айрис могут больше не свидеться: «Какой бесконечно счастливой была наша жизнь, пока не началась эта чертова дрянь… Сволочь этот Гитлер». Если письма Айрис из Нью-Йорка задерживались, он полушутя-полусерьезно писал ей: «Должно быть, ты загуляла с каким-нибудь америкашкой». Но он тосковал по женскому обществу. «Я всегда и везде третий лишний», — жаловался он. Однажды он отклонил приглашение на танцевальный вечер, хотя очень хотел пойти: «Проблема была в том, какую девушку взять с собой: в голову не приходила буквально ни одна, даже чтобы просто закинуть удочку». Джин была не замужем, чрезвычайно миловидна и очень приятна в общении. Юэн не пытался скрыть от жены свое первое свидание с Джин, но не стал останавливаться на нем подробно: «Я пригласил одну девушку с работы в ресторан „Хангерия“, мы поужинали и потанцевали. Милое дитя».

Помимо фотографии Пам, Билла надо было снабдить любовными письмами. За сочинение их взялась не кто иная, как Хестер Леггет, Стардева, самая старшая из сотрудниц отдела. Джин она запомнилась как женщина «худая и желчная». Хестер Леггет, безусловно, была жесткой и требовательной начальницей. Она никогда не была замужем и всецело посвятила себя руководству огромной секретной бумажной работой. Но в любовные письма Пам она вложила весь запас нежных чувств, каким обладала. В этих письмах Хестер Леггет, возможно, ближе, чем когда-либо еще за всю свою жизнь, соприкоснулась с миром любви. В них слышится восторженный щебет по уши влюбленной молодой женщины, которой не до пунктуации:

Поместье Огборн-Сент-Джордж

Мальборо, Уилтшир

Номер телефона:

Огборн-Сент-Джордж, 242

Воскресенье, 18-е

Я убедилась мой дорогой что провожать любимых на вокзалах не самое приятное на свете занятие. Уходящий поезд может оставить в жизни твоей зияющую громадную дыру и ты бешено — но совсем тщетно — стремишься ее заполнить всем тем что тебя радовало каких-нибудь пять недель назад. О тот чудесный золотой день что мы провели вдвоем! Я знаю, это уже сказано до меня, но если бы только время могло задержаться всего на одну минуту… Хотя все это, конечно, бесполезные мысли. Подтянись, Пам, не раскисай, не будь такой маленькой глупенькой дурочкой.

От твоего письма мне стало получше — но смотри! Я начну жутко задаваться если ты и дальше будешь высказывать про меня такие вещи: я этого НЕ заслуживаю, в чем ты боюсь скоро убедишься. Сейчас провожу уик-энд в этом божественном месте с мамой и Джейн, они все это время так добры ко мне и внимательны, а мне тоскливо до слез и я жду не дождусь понедельника чтобы снова накинуть старую рабочую лямку. До чего же глупая трата времени!

Билл дорогой мой, дай мне знать как только у тебя что-то определится и ты сможешь строить какие-то планы, и прошу тебя не позволяй им отправлять тебя неизвестно куда как они сейчас делают: теперь когда мы из целого света нашли друг друга я не думаю что смогу это вынести.

Со всей моей любовью,

Пам

Письмо было написано на бланке Огборн-Сент-Джорджа (полученном от родственника Монтегю), поскольку сочли, что «ни один немец не устоит против „английскости“» подобного печатного обратного адреса. Следующее письмо, датированное тремя днями позже, Пам написала уже на простой бумаге и в безумной спешке: Бульдог, ее начальник, в любую минуту мог вернуться с перерыва на ланч. Как было написано в официальном отчете об операции «Фарш», Хестер Леггет «с огромным успехом удалось передать волнение и пафос романа военных лет».

На работе

Среда 21-е.

Бульдог покинул свою конуру на полчаса и вот я опять пишу тебе всякую чепуху. Твое письмо получила утром, как раз выбегала на улицу — дико опаздывала как обычно! Ты такие божественные письма мне пишешь. Но что это за ужасные смутные намеки что тебя куда-то посылают — я конечно никому ни слова — я всегда молчу как рыба если ты мне что-нибудь такое сообщаешь — но скажи, это ведь не за границу? Потому что я этого не перенесу, НЕ ПЕРЕНЕСУ так им от меня и скажи. Милый, ну почему мы взяли и встретились посреди войны, ну что за глупость такая — если бы не война мы бы уже может быть почти поженились, ходили бы вместе — выбирали бы занавески и всякое такое. И не сидела бы я в противной госконторе, не печатала бы день напролет идиотские протоколы, ну разве вся эта пустая работа может приблизить конец войны хотя бы на минуту?

Билл миленький мой, меня так волнует мое кольцо — возмутительное мотовство с твоей стороны — ты знаешь как я обожаю алмазы — просто наглядеться не могу.

Сегодня иду на довольно жуткую танцульку с Джоком и Хейзел, кажется они еще позвали какого-то мужчину. Ну, ты знаешь какими всегда оказываются их друзья, у него будет самое аппетитное на свете малюсенькое адамово яблоко и самая блестящая на свете лысая голова! Сущее свинство и неблагодарность с моей стороны, но ничего такого тут нет и быть не может — ты ведь знаешь — знаешь?

Милый, в следующее воскресенье и понедельник я не работаю: Пасха. Поеду конечно домой, приезжай тоже если сможешь, а если даже у тебя не получится вырваться из Лондона я прилечу и у нас будет бесподобный вечер — (кстати тетя Мариан сказала привести тебя на ужин когда я в следующий раз буду в наших краях, но она может подождать, правда?).

Вот идет наш Бульдог, горы любви и поцелуй от

Пам

Второе письмо, в котором неустоявшийся девический почерк Пам переходит к концу в торопливые каракули, Хестер Леггет окончила росчерком.

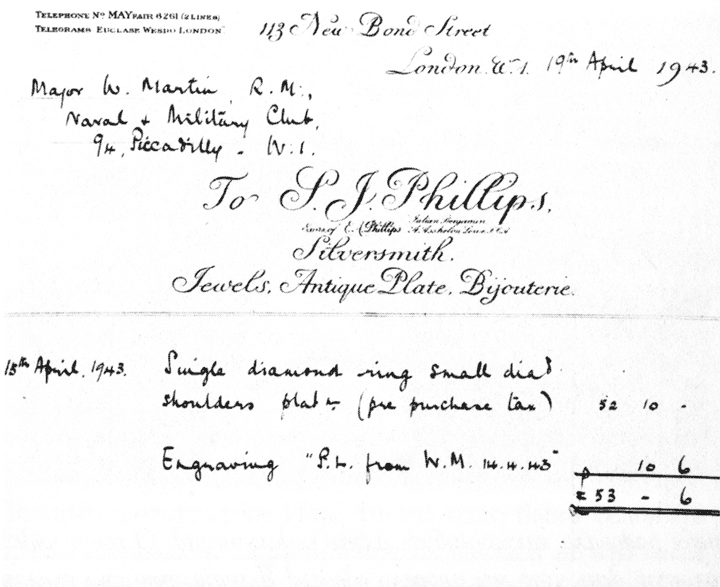

Для полноты картины Монтегю и Чамли положили в бумажник Мартина еще и счет за обручальное кольцо от С. Дж. Филлипса на Нью-Бонд-стрит стоимостью в 53 фунта 6 пенсов — очень большие деньги! На кольце было выгравировано: «П. Л. от У. М. 14.4.43».

Напоследок к личным бумагам Мартина были добавлены еще два письма. Первое — от его юриста Ф. А. С. Гуоткина из фирмы «Маккенна и КО», касающееся его завещания и налоговых дел. «Мы вставим пункт о наследстве размером в 50 фунтов Вашему денщику», — писал мистер Гуоткин, который, кроме того, выразил сожаление, что пока не смог до конца составить налоговую декларацию Мартина за 1941–1942 годы: «Мы до сих пор не получили от Вас этих сведений и будем Вам благодарны за их предоставление». Итак, в довершение всего майор Мартин не подал вовремя налоговую декларацию. Наконец, было второе письмо от Джона Мартина — на этот раз копия его письма семейному юристу, касающегося условий брачного контракта сына: «Поскольку семья супруги своей финансовой доли в контракт не вносит, я не считаю целесообразным, чтобы после смерти Уильяма она сохраняла за собой пожизненное право пользования доходами с тех средств, которые я предоставляю. Я соглашусь на это лишь в том случае, если в данном браке родятся дети».

Монтегю и Чамли были очень довольны сюжетом, который сочинили: тут и смутное предощущение несчастья, и обаятельный, но безалаберный главный герой, и обольстительная, чуточку сумасбродная героиня, и богатая коллекция комических персонажей второго плана: Бульдог, Папаша, толстенькая Присцилла и банковский менеджер Уитли Джоунз. Однако с расстояния без малого в семьдесят лет сюжет кажется довольно-таки банальным. Предчувствие надвигающейся беды, которое сквозит в словах Пам, явно грешит излишним мелодраматизмом: «Билл дорогой мой… прошу тебя не позволяй им отправлять тебя неизвестно куда как они сейчас делают…»

Адмирал Джон Годфри строго предупреждал о риске переборщить при подготовке разведывательных уловок: «Чем ближе мы подходим к тайной деятельности по образцу триллеров, тем бдительнее должны быть и тот, кто передает материал, и тот, кто получает. В словаре офицера разведки не должно быть такого понятия, как „добавления изящества ради“. С другой стороны, человек, неспособный хорошо рассказать историю, — бесполезный зануда».

В то время, однако, Годфри уже не имел возможности помочь делу мудрым советом: в самый разгар операции «Фарш» Монтегю и Чамли лишились старого наставника. Начальству адмирала в конце концов надоел его шершавый характер, и его из военно-морской разведки перевели в командование ВМС в Индии. Разведывательный отдел вместо него возглавил коммодор (позднее — контр-адмирал) Эдмунд Рашбрук, способный администратор, но лишенный того огня и своеобразия, что отличали Годфри. «Он очень стар и далеко не так энергичен, как этот человек-динамо-машина», — писал Монтегю, чья оценка Годфри была столь же определенной: «Он был первостатейное дерьмо — и вместе с тем гений… Огромное восхищение, которое внушали мне его ум разведчика и организаторский талант, резко оттеняется тем отвращением, что я испытывал к нему как к человеку». Положительной стороной ухода Годфри стало то, что у Монтегю и Чамли «оказались полностью развязаны руки, на что мы и надеяться не могли». Но, по словам Монтегю, это означало также, что «подготовка и разработка операции „Фарш“… шли без всякого надзора и контроля».

Годфри был из тех немногих офицеров высокого ранга, что могли бы указать авторам сюжета на перебор по части «добавлений изящества ради». Персонажи излишне карикатурны: зловредный банковский менеджер, свирепый начальник, милая веселая девушка, которой судьба готовит жестокий удар… Обреченная любовь, верный долгу солдат, идущий на смерть: в 1943 году на этом зиждилась вся популярная культура. История Билла Мартина зародилась в умах людей, читавших слишком много романтических книг и смотревших слишком много фильмов, где герой, уезжая в поезде, машет рукой героине, которая никогда его больше не увидит. Возможно, в какой-то степени это было намеренно: ведь речь шла не о том, чтобы сотворить коллекцию людей и событий, убедительную для британской аудитории, а о том, чтобы рассказать немцам «британскую» историю, которой они бы поверили. Задача офицера разведки, по словам Монтегю, в чем-то схожа с задачей барристера. Он должен задаваться вопросом: «Как этот довод или это свидетельство будет воспринято слушателем?» — а не вопросом: «Как это воспринимаю я?»

В каком-то смысле история Билла Мартина была слишком закругленной. В ней не было ни к чему не относящихся деталей. В карманах и бумажнике любого человека, как правило, имеется хотя бы что-то малозначительное или не поддающееся простому истолкованию: неизвестно чья фотография, трудночитаемая записка себе для памяти, скрепки, пуговица. В карманах Мартина не было ничего лишнего или необъяснимого, ничего неожиданного или бессмысленного. В частных письмах нет ни неясных намеков на третьи лица, ни шуток, понятных только в узком кругу, ни орфографических ошибок — а ведь эти качества часто отличают подлинную корреспонденцию от поддельной. Все взаимосвязано, все сходится. Есть избыточные детали. Разве стала бы реальная Пам уточнять, что работает в «госконторе»? Билл наверняка это уже знал. Разве стал бы ювелир повторять на счете текст, который он выгравировал на кольце? Искривленный ум разведчика во всем, что выглядит закругленно и безупречно, склонен подозревать фальшивку.

Безупречным сюжет, однако, не был. Более того, он содержал кое-какие потенциально катастрофические промахи. Майор Мартин завещал деньги своему «денщику», но офицер британской морской пехоты никогда не употребил бы слова «денщик» — только «помощник морского офицера» (ПМО). Почему он уплатил за рубашки наличными (в военном ателье, где офицерам на действительной службе охотно шили в кредит), если он сильно превысил банковский кредит да еще был должен 53 фунта за кольцо?

Что было еще намного опаснее, сюжет не выдержал бы даже поверхностной проверки, если бы ею занялись немецкие шпионы в Великобритании. Один-единственный телефонный звонок по номеру Огборн-Сент-Джордж, 242 показал бы, что там знать не знают ни про какую Пам. Один-единственный взгляд на книгу постояльцев отеля «Черный лев» показал бы, что никакой мистер Дж. С. Мартин 13 апреля в нем не останавливался. Даже не самый хитроумный агент мог бы позвонить С. Дж. Филлипсу на Нью-Бонд-стрит, поинтересоваться, в какой срок он ждет платежа за кольцо, и услышать в ответ, что такого кольца продано не было.

Монтегю и Чамли не опасались разоблачений со стороны вражеских агентов в Великобритании по той простой причине, что не верили в их существование. «Это была почти полная безопасность, — пишет Монтегю. — Мы могли подсовывать врагу все, что захотим». Действительно, из нескольких сотен шпионов, которых немцы сбросили с парашютом, переправили в страну морем или тайком доставили иным путем, все, кроме одного, были схвачены, а этот один — найден в бомбоубежище покончившим с собой. Немцы просто-напросто не имели в Великобритании разведывательной агентуры. К марту 1943 года в «системе XX» действовало так много двойных агентов, что «Мастерман поднял вопрос, не „ликвидировать“ ли часть наших агентов как ради большей эффективности, так и большего правдоподобия». «Был сформирован подкомитет по ликвидации», который «раз в несколько месяцев» приканчивал одного липового агента.

Каждый вечер Монтегю возвращался домой на велосипеде с чемоданчиком, полным секретов, уверенный, что является «единственным сотрудником службы дезинформации, ежедневно имеющим дело со всем объемом специальных разведданных» и что его секреты находятся в полной безопасности. Однако в Лондоне было много шпионов из якобы нейтральных стран — стран, с удовольствием делившихся информацией с державами Оси. А еще Юэн Монтегю ведать не ведал, что один шпион действует под самым его носом. С этим человеком у Юэна было много общего: пристрастие к экзотическим сортам сыра, интерес к настольному теннису, отец, мать…

Айвор Монтегю был помешан на клубах: одни он основывал сам, в другие вступал. После Лиги любителей сыра и Английской ассоциации настольного тенниса пришел черед Ассоциации киномехаников, Зоологического общества, Марилебонского крикетного клуба, редакционного совета журнала «Лейбор мансли», Всемирного совета мира, Общества друзей Советского Союза, Саутгемптонского объединенного футбольного клуба, Общества культурных связей с Советской Россией и Вулиджско-Пламстедского филиала Антивоенного конгресса, где Айвор Монтегю был председателем.

Он, кроме того, вступил в не столь публичный и еще более эксклюзивный клуб, став агентом советской военной разведки.

Отчасти в пику своим аристократам-родителям Айвор Монтегю с юных лет проявлял очень сильный «энтузиазм в отношении всего советского» и склонность к политическому радикализму. В 1927 году к двадцатитрехлетнему Айвору обратился Боб Стюарт, один из основателей Коммунистической партии Великобритании и вербовщик советских агентов в Соединенном Королевстве. Стюарт сказал Монтегю: «Мы получили предложение от Коммунистического интернационала немедленно послать вас в Москву. Как скоро вы сможете выехать?» В Москве Айвора всячески ублажали и обхаживали: он играл в настольный теннис в здании Коминтерна с «лучшими игроками Москвы», ходил в Большой театр, смотрел революционный парад с почетной трибуны на Красной площади. Кто-то в высшем руководстве Советского государства обратил на Айвора Монтегю пристальное внимание.

После возвращения Айвора в Европу его кинематографическая карьера развивалась так же удачно, как и его деятельность в области настольного тенниса; он продолжал изучать мелких грызунов и пропагандировать советское кино. Его увлеченность коммунистическими идеями все возрастала. В 1929 году он начал переписываться со Львом Троцким, революционером и бывшим большевиком, к тому времени исключенным из компартии и проживавшим в изгнании на турецком острове Принкипо.

«Дорогой товарищ Троцкий! — писал ему Айвор 1 июля. — Позвольте мне предложить свою бескорыстную помощь… Я буду рад принести пользу любым возможным способом».

Троцкий ответил в дружеском тоне, и между ними завязалась совершенно невероятная, казалось бы, переписка. Айвор вознамерился посетить изгнанного советского революционера лично. Он обставил свою поездку на Принкипо как невинное путешествие молодого идеалиста, изучающего различные течения в российском коммунизме. Но представляется более вероятным, что его послала к Троцкому Москва, чтобы он вошел к нему в доверие и сообщал о его деятельности. В Стамбул Айвор приехал в проливной дождь («как Эдинбург в худшем его варианте») и нанял лодку, чтобы добраться до острова. «Виллу охраняли двое турецких полицейских. Меня встретила госпожа Троцкая, невысокая женщина, удрученная на вид. Затем появился Троцкий, и мы стали разговаривать».

Они проговорили до глубокой ночи о невзгодах, испытанных Троцким, о его сторонниках, высланных в Сибирь, о его желании установить контакт с Христианом Раковским, болгарским большевиком, который впоследствии погиб от рук сталинских палачей. В конце разговора Айвору был дан заряженный пистолет, «чтобы я положил его под подушку в порядке предосторожности против убийц» (позднее — в 1940 году — Троцкий был убит в Мексике). Айвор не мог уснуть: «Я не знал, какие меры предосторожности мне принять против револьвера, и был в ужасе».

Утром Троцкий и Айвор отправились на лодке ловить рыбу в Мраморном море. Турецкие охранники гребли. Беседа о политике продолжалась. Погода была отвратительная. Они ничего не поймали. «Таким, — писал Айвор, — я запомню его навсегда: наше утлое суденышко опасно взлетело на гребень волны и вот-вот с размаху ударится об ужасающую скалу, Троцкий, напоминая орла, восседает на корме и с громогласной повелительностью, какой хватило бы, чтобы командовать армией, кричит по-турецки отчаянно гребущим полицейским что-то вроде: „И-и раз!.. И-и раз!“»

Встреча с Троцким стала для Айвора поворотным пунктом. Монтегю высоко оценил эту «завораживающую, властную личность», но его «оттолкнуло самолюбование» Троцкого, обнаженные амбиции революционера, оказавшегося не у дел: «Я понял теперь, почему его нельзя было оставлять в партии: его самомнение подмяло под себя его мысль». Айвору не исполнилось еще и тридцати, но он уже был дисциплинированным партийцем и убежденным сталинистом. Троцкий понимал, что Айвор — добровольное орудие советского режима. В 1932 году он писал: «Айвор Монтегю испытывает (или испытывал) ко мне некую личную симпатию, но сейчас его даже в таких мелочах парализует его верность партии».

Эта верность стала теперь абсолютной и непоколебимой: он выступал с речами, писал брошюры и снимал фильмы в коммунистическом духе. Но более скрытые — и опасные — проявления его партийной дисциплинированности оставались тайной всю его жизнь.

МИ-5 заинтересовалась достопочтенным Айвором Монтегю еще в 1926 году, когда было перехвачено письмо, написанное им члену советской торговой делегации в Великобритании, с просьбой выхлопотать разрешение посетить Москву. «Ищейки» немедленно начали перлюстрировать почту Айвора и следить за его перемещениями; было доложено, что «Монтегю с некоторых пор известен как человек, связанный с высшими кругами коммунистической партии». Его поведение было откровенно подозрительным: он посещал радикальные собрания, играл в настольный теннис, переводил французские пьесы, общался с киноактерами и режиссерами левых взглядов, носил длинное монгольское кожаное пальто и распространял советские фильмы. В МИ-5 его переписку с Троцким копировали и подшивали к его растущему досье. В отчете особого отдела полиции, датированном 1931 годом, чувствуется антисемитский душок: «У Монтегю темные курчавые волосы, внешность типично еврейская. Глаза темно-карие, лицо бледное. Он обычно довольно грязен и неряшлив».

Айвор Монтегю, кинопродюсер, коммунист, энтузиаст настольного тенниса и советский шпион, со своей женой Хелл.

Когда началась война, Айвор Монтегю практически порвал все связи с родственниками, за исключением Юэна. В то время как старший брат продолжал пользоваться услугами семейного дворецкого на Кенсингтон-Корт, Айвор жил в неопрятной квартире в рабочем районе (в Брикстоне) в обществе дворняги Бетси из собачьего приюта Баттерси, жены Хелл, дочери Роуны и тещи, любительницы сыра с соленьями, страдавшей из-за этого пристрастия хроническим расстройством пищеварения. «Зачем жить, если нельзя поесть сыра с соленьями?» — спрашивала она. Будучи одним из основателей Лиги любителей сыра, Айвор считал, что в этих словах есть доля истины. Братья Монтегю были совершенно не похожи друг на друга, их политические взгляды были диаметрально противоположны, и тем не менее они всю войну продолжали видеться.

Юэн Монтегю регулярно посылал Айрис отчеты о делах Айвора, насмешливые, но теплые. «Вчера вечером после концерта в Альберт-Холле приходил ужинать Айвор, — писал он ей в июне 1942 года. — Он просто необъятен — почти весь состоит из живота… Хелл здорова, „копает землю ради победы“, но пока еще не докопалась». На политическую деятельность Айвора он смотрел как на безвредное помешательство. «На Айвора очень плохо подействовала эта война, — писал он жене в 1940 году. — Он вовсю работает на русское правительство, ведет русскую пропаганду, пишет в газеты антивоенные или коммунистические письма».

В МИ-5 прекрасно знали, что один из ключевых сотрудников британской разведки — человек, который, по его собственным словам, «был уже на ранних стадиях осведомлен практически обо всех военных тайнах, включая атомную бомбу», — регулярно встречается с собственным братом, известным сторонником Советского Союза, ведущим переписку с русскими революционерами и выступающим против участия Великобритании в войне. В 1939 году в МИ-5 начали отзываться о «достопочтенном Айворе» как о «чрезвычайно неприятном коммунисте». Айвор представлял серьезную угрозу безопасности страны. Юэн знал, что в МИ-5 имеется досье на Айвора, но ему было невдомек, что в 1943 году оно уже состояло из трех томов и насчитывало сотни страниц.

В этом досье прямых упоминаний о Юэне нет, но по мере того, как разведывательная карьера старшего брата развивалась и уровень его ответственности возрастал, за младшим братом наблюдали все пристальнее. Сотрудники МИ-5 опрашивали соседей Айвора, проникали на собрания, где он выступал, анализировали его печатные выступления и речи — но отчетливых улик против него найти не могли. На это ушли еще два десятилетия.

Между 1940 и 1948 годами американские криптоаналитики получили копии тысяч шифровок, которыми Москва обменивалась со своими дипломатическими представительствами за рубежом, однако расшифровке эти послания практически не поддавались. Над разгадкой советского шифра специалисты стран-союзников бились на протяжении сорока лет; операция по декодированию этих сообщений, первоначально носившая название «Русская проблема», а позднее — «Венона», была настолько секретной, что до 1952 года о ней не знало даже ЦРУ. Большие массивы корреспонденции так до сих пор и не удалось расшифровать, но в конце концов примерно 2900 донесений все-таки было прочитано — крохотная часть, открывшая, тем не менее, удивительное окно в мир советского шпионажа.

Адресатом или отправителем 178 из этих декодированных шифровок было лондонское отделение ГРУ (советской военной разведки). Они относятся к периоду между мартом 1940 и апрелем 1942 года.

Послания носят отрывочный и фрагментарный характер, многих донесений недостает, и все же выясняется важная вещь: как минимум два года Советский Союз располагал в Великобритании неразоблаченной шпионской группой из граждан страны под кодовым названием «группа Икс», руководил которой некто под псевдонимом Интеллигенция.

Советские шпионы, подобно британским и немецким, испытывали некое извращенное удовольствие, выбирая абсолютно прозрачные кодовые имена и названия. Так, Франции присвоили имя Гастрономика, немцев окрестили «колбасниками». Кличка шпиона, возглавлявшего «группу Икс», не стала исключением. Агентом Интеллигенция был интеллектуал Айвор Монтегю.

25 июля 1940 года Симон Давидович Кремер, секретарь советского военного атташе в Лондоне, руководивший агентурой ГРУ, послал донесение в Москву (от Барча — Директору):

Я встретился с представителем ГРУППЫ ИКС. Это АЙВОР МОНТЕГЮ (брат лорда Монтегю), известный здешний коммунист, журналист и лектор. У него [не расшифровано] контакты через влиятельных родственников. Он доложил, что ему было поручено организовать работу со мной, но у него еще нет ни одного контакта. Я пришел с ним к согласию по поводу работы и указал на важное значение сроков.[5]

Далее в донесении пересказываются суждения Айвора о «Последнем воззвании к разуму» — «мирном предложении» Гитлера Великобритании. Айвор справедливо считал соглашение о мире маловероятным: «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ полагает, что армия настроена против колбасников». Упоминание о «влиятельных родственниках» Айвора наводит на мысль, что ГРУ знало о высоком статусе Юэна Монтегю в британской разведке.

Фактически Юэн и Айвор Монтегю в то время вели разведывательную деятельность в пользу держав, противостоящих друг другу в войне. С 1939 года, когда был заключен пакт Молотова-Риббентропа, Советский Союз и нацистская Германия были связаны официальным соглашением о ненападении, и до июня 1941 года, когда Гитлер разорвал этот пакт, информация, полученная советской разведкой, могла попасть в руки гестапо.

Вначале советские кураторы Айвора Монтегю были от него не в восторге:

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ пока еще не вышел на людей в финансовом отделе военного министерства. Он обещал предоставить документальный материал от профессора Холдейна, который работает над заданием Адмиралтейства, связанным с подводными лодками и их операциями. Нам нужен человек другого калибра и более смелый, чем ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ.

Профессор Дж. Б. С. Холдейн был одним из виднейших ученых Великобритании. Отличаясь новаторским мышлением и широким кругозором, он разработал математическую теорию популяционной генетики, предсказал, что ветряки, вырабатывающие водород, заменят ископаемое топливо, объяснил расщепление атомного ядра и получил разрыв барабанной перепонки, экспериментируя с самодельной декомпрессионной камерой: «Хотя пострадавший несколько глуховат, он может выдувать из этого уха табачный дым, что следует считать достижением, полезным для светской жизни». Холдейн был убежденный атеист и коммунист. «Я считаю марксизм верным учением», — заявил он в 1938 году.

Айвор Монтегю подружился с Джеком Холдейном в Кембридже, и вскоре после начала войны он вовлек ученого в «группу Икс». В 1940 году Холдейн работал над проблемами подводного плавания в исследовательском учреждении ВМФ в Госпорте, и в июле он представил Адмиралтейству секретный доклад «О воздействии повышенного давления, углекислого газа и холода», посвященный последствиям для человеческого организма долгого плавания в подводной лодке. Два месяца спустя Кремер докладывал в Москву: «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ передал нам копию доклада профессора Холдейна Адмиралтейству о его экспериментах, касающихся возможной длительности пребывания человека под водой».

Под настырным руководством Кремера «группа Икс» Айвора Монтегю постепенно расширялась и качество разведданных повышалось. К осени 1940 года Айвор завербовал «три военных источника» и агента под кличкой Барон (вероятно, одного из старших офицеров в секретной службе чехословацкого правительства в изгнании), предоставившего обильные сведения о немецких силах в Чехословакии. Позднее в МИ-5 предположили, что другой завербованный Айвором человек (кличка — Боб) был не кто иной, как будущий профсоюзный лидер Джек Джоунз. В октябре 1940 года Айвор «сообщил, что девушка, работающая в государственном учреждении, увидела в одном из документов, что англичане разгадали какой-то советский шифр». Кремер сказал Айвору, «что это вопрос исключительной важности и что он должен поставить перед группой [Икс] задачу дополнить это донесение подробностями».

К концу 1940 года «группа Икс» стала работать так производительно, что руководство Айвором Монтегю взял на себя глава резидентуры ГРУ в Лондоне — полковник Иван Скляров, советский военный и военно-воздушный атташе (псевдоним — Брион). Расшифрованные донесения «группы Икс» говорят о том, что в Москву шел постоянный поток разведданных военного характера, включая сведения о передвижениях войск, об ущербе от воздушных налетов, техническую информацию от «офицера из Министерства ВВС», данные о производстве танков и иных вооружений, доклады о подготовке Великобритании к возможному немецкому вторжению: «Береговая оборона основана на системе ДОТов, конструкция которых слаба и не учитывает маневренности мощной артиллерии и танковой техники колбасников». Подобная информация представляла огромный интерес для Москвы, но еще больший для Германии, которая тогда активно планировала операцию «Морской лев» — вторжение в Великобританию.

Но самую ценную информацию Айвор Монтегю передал в Москву 16 октября 1940 года после воздушного налета на авиационный завод близ Бристоля: «30 бомбардировщиков и 30 истребителей колбасников использовали радиолуч для полета из Северной Франции».

В предыдущие месяцы точность бомбометания люфтваффе неуклонно возрастала, наводя на мысль, что немцы разработали некую изощренную систему воздушной навигации с использованием радиолучей. Это была так называемая система Knickebein: немецкие бомбардировщики двигались по радиолучу, посылаемому с французской территории, до его пересечения с другим лучом над целью; в этот момент сбрасывались бомбы. Для изучения этой системы и борьбы с ней Черчилль образовал специальный комитет. Проблема получила кодовое название «Головная боль», а контрмеры — разумеется, «Аспирин». Со временем британские ВВС научились «изгибать» радиолучи, тем самым отводя бомбардировщики люфтваффе от намеченных целей: «головная боль» прошла. Но в октябре 1940 года это был очень строго охраняемый секрет, известный лишь горстке руководителей разведки, старших офицеров ВВС и военных специалистов. Таким образом, «группа Икс» теперь добывала информацию на чрезвычайно высоком уровне.

Айвор Монтегю был идеалист, но вел он себя как предатель. Он передавал важные военные секреты не просто другой стране, но такой, которую дружественный пакт связывал с противником Великобритании. Айвор был убежденным антифашистом, и его возмутило бы обвинение в пособничестве нацистам, но его наивная преданность делу коммунизма не знала ограничений. В случае разоблачения он, несомненно, был бы арестован и судим как государственный изменник.

Источником части передаваемых Айвором сведений невольно мог быть его старший брат. Юэн Монтегю знал о политических пристрастиях брата («Он по-прежнему митингует», — писал Юэн жене), но понятия не имел о его шпионской деятельности. Он не подозревал, насколько пристально следят за братом его, Юэна, коллеги из МИ-5. Айвор, со своей стороны, знал, что брат занимает важный пост в военно-морской разведке, и его, несомненно, интересовало содержимое запертого чемоданчика Юэна. Перевесила ли в Айворе рабская преданность партии, подмеченная Троцким, родственные чувства к брату?

Мы, вероятно, никогда не узнаем, шпионил ли Айвор за Юэном, потому что в конце 1942 года поток перехваченных и прочитанных благодаря «Веноне» сообщений резко прервался. Обмен шифровками между лондонской резидентурой и Москвой продолжался вовсю, но содержание их неизвестно. Последнее расшифрованное (частично) послание от Бриона гласит: «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ сообщил, что его друг, военнослужащий из полка в Ливерпуле, передал [не расшифровано] немецкие учения с участием пикирующих бомбардировщиков [не расшифровано] между Ливерпулем и Манчестером сплошь промышленность…» Это последние внятные слова агента Интеллигенция, что мы можем прочесть.

В 1943 году уже можно было не опасаться того, что советская разведка сама передаст в Берлин сведения, полученные от «группы Икс»: нацистская Германия и Советский Союз сцепились в смертельной схватке. Но Айвор, несомненно, по-прежнему играл в шпионские игры. Германия располагала шпионами внутри советской разведки. Юэн месяц за месяцем разрабатывал самый изощренный за всю войну дезинформационный план. И человеком, который, узнай он об операции «Фарш», с наибольшей вероятностью мог ее провалить, был не кто иной, как его родной брат.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК