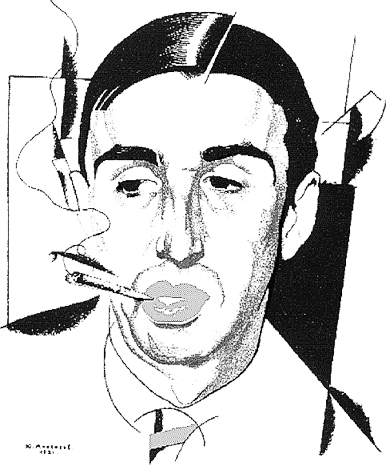

Георгий Иванов

Георгий Иванов

Ласково кружимся в мире загробном

На эмигрантском балу.

Г.Иванов

Георгий Иванов

Я помню Георгия Владимировича Иванова еще в то далекое время, когда он носил форму ученика кадетского корпуса — мундир с золотым галуном на красном воротнике. Улыбающийся юноша с грустными глазами и пухлым ртом, он был тогда уже поэтом, творчество которого привлекало к себе внимание петербургской литературной среды. Стихи Иванова появились впервые в печати, когда ему было всего пятнадцать лет, в 1910 году, в журнале «Студия импрессионистов», издававшемся и редактировавшемся военным врачом Николаем Ивановичем Кульбиным, носившим также военный костюм с галунами, несмотря на свое прозвище «доктор от футуризма». Кроме того, в том же году стихи Иванова были напечатаны также в журнале «Аполлон», основанном Сергеем Маковским.

Знакомство Иванова с Кульбиным произошло при весьма забавных обстоятельствах. Без всякой надежды на положительный ответ Иванов послал Кульбину в редакцию «Студии импрессионистов» десять своих стихотворений. Но ответ пришел сразу же: «Дорогой друг. Присланное — шедевр. Пойдет в ближайшей книге. Приветствую и обнимаю».

И Кульбин пригласил Иванова заехать в редакцию.

«Казалось, чего бы лучше? — писал Иванов в своих воспоминаниях („Петербургские зимы“, изд. „Родник“, Париж, 1928). — К сожалению, здесь было маленькое НО».

Иванов не знал тогда, что Кульбин был в генеральском чине и тоже носил военную форму. Кульбин рисовался Иванову «господином вдохновенного вида, длинноволосым, бледным, задумчивым». Маленькое «но» заключалось в том, что у Иванова не было штатского костюма, а приход в редакцию в кадетской форме казался ему стеснительным: школьный возраст и военный мундир. Возраст «еще ничего, лета можно и прибавить… Но мундир…» — писал Иванов.

Чтобы встреча стала безопасной, он решил дождаться того дня, когда его старший брат уедет в деревню, нарядиться в его штатский костюм, подвернув слишком длинные штаны, и в таком виде отправиться в редакцию. Однажды, не пойдя в корпус, Иванов, сидя у окна в своей квартире, заметил на улице сухонького старичка в генеральской шинели с малиновыми отворотами, направлявшегося к подъезду ивановского дома. «Вдруг, — рассказывает Иванов, — брат, тот самый, на костюм которого я рассчитывал, вбежал в мою комнату с взволнованным видом.

— Вот, достукался — пришел доктор из корпуса проверять, болен ли ты…

С понятным смущением я вошел в гостиную. В гостиной сидел тот самый сухонький генерал, который переходил улицу.

— Зашел познакомиться, — сказал он, протягивая мне обе руки. — Я — Кульбин, редактор „Студии импрессионистов“».

Так произошел литературный дебют поэта Иванова. Ни кадетский мундир, ни юность не повредили.

— Напротив, — смеясь, сказал мне Николай Иванович несколько лет спустя, — возраст мальчугана был самый подходящий, самый закономерный, а военная форма превращала Иванова в очаровательную куколку.

Впрочем, подлинный поэт всегда проявляет себя в очень юные годы. Разве Пушкин не печатал свои стихи уже в 1814 году, то есть в пятнадцатилетнем возрасте? Разве нам не знакомы стихи Лермонтова, написанные, когда ему было всего четырнадцать лет, в 1828 году? Александр Блок родился в 1880 году, и мы знаем его стихи, написанные им, когда он не достиг еще четырнадцати лет, в 1894 году (год рождения Георгия Иванова). Литературное появление Сергея Есенина тоже состоялось в пятнадцатилетнем возрасте… Таких примеров можно привести большое количество. Поэты, начавшие писать стихи в зрелом возрасте, оказывались чаще всего менее удачными.

Как стихотворец, юный Пушкин не был одинок в Царскосельском лицее: вместе со своими друзьями В.Кюхельбекером, А.Дельвигом и некоторыми другими лицеистами Пушкин основал там даже «кружок поэтов». В свою очередь, Блок, тоже будучи еще гимназистом, издавал ежемесячный рукописный журнал «Вестник» со своими двоюродными братьями и товарищами…

Ранняя юность всегда бывает чувствительна к красоте окружающего мира.

Поблекшим золотом, холодной синевой

Торжественный закат сияет над Невой.

Кидают фонари на волны блеск неяркий,

И зыблются слегка у набережной барки.

Угрюмый лодочник, оставь свое весло!

Мне хочется, чтоб нас течение несло,

Отдаться сладостно вполне душою смутной

Заката блеклого гармонии минутной.

И волны плещутся о темные борта.

Слилась с действительностью легкая мечта.

Шум города затих. Тоски распались узы.

И чувствует душа прикосновенье Музы.

Это — семнадцатилетний Иванов. Санкт-Петербург — источник красоты. Нева, белые ночи, снежные вихри, «романтический» Летний сад, проспекты, Эрмитаж…

Как я люблю фламандские панно,

Где овощи, и рыбы, и вино,

И дичь богатая на блюде плоском

Янтарно-желтым отливает лоском.

И писанный старинной кистью бой —

Люблю. Солдат с блистающей трубой,

Клубы пороховые, мертвых груду

И вздыбленные кони отовсюду!

Но тех красот желанней и милей

Мне купы прибережных тополей,

Снастей узор и розовая пена

Мечтательных закатов Клод Лоррена.

Эрмитаж, Петербург, Царское Село, Иннокентий Анненский, Василий Розанов, Александр Блок, Николай Гумилев, Анна Ахматова…

Вот сделанный Ивановым портретный набросок, в котором мы сразу узнаем Блока:

…Я снова вижу ваш взор величавый,

Ленивый голос, волос курчавый.

Залита солнцем большая мансарда,

Ваш лик в сияньи, как лик Леонардо.

И том Платона развернут пред вами,

И воздух полон золотыми словами…

Ранняя поэзия Иванова вышла из тех же истоков: поэзия петербургская. Петербург навсегда остался для него символом России. О Петербурге Иванов вспоминал до последних своих дней.

В статье, посвященной Георгию Иванову, Роман Гуль писал: «Пришла революция. Георгий Иванов ушел из России на Запад. С чем он сюда пришел? Все еще с той же петербургской лирикой. В 1921 году он выпускает „Сады“, в 1931-м — „Розы“. Это одно из лучшего, что было в „Цехе поэтов“, под вывеской которого с Гумилевым, Ахматовой, Мандельштамом стоял молодой Георгий Иванов».

Где чаще всего происходили в дореволюционной России наши встречи, наши беседы? Конечно — в подвале «Бродячей собаки» на Михайловской площади, в эпоху, которую Ирина Одоевцева остроумно назвала в одном из писем, посланных мне, «Аполлоно-бродяче-собачьими годами». Это звучит иронически, почти насмешливо. Но если беспристрастно всмотреться в прошлое, то теперь можно уже сказать с уверенностью и вполне серьезно, что тесный и душный подвальчик Бориса Пронина сыграл в те петербургские (или питерские) годы для русской литературы такую же роль, как Монпарнас, с его «Ротондой», «Домом» и «Closerie des Lilas», — для так называемой «парижской школы» в искусстве.

Правда, вино текло ручьями, пробки хлопали одна за другой, но это отнюдь не значило, что все завсегдатаи «Бродячей собаки» были пьяницами и забулдыгами. Парижский итальянец Амедео Модильяни часто едва передвигал свои ноги, но из этого еще не следует, что остальные «монпарнасцы», имена которых тоже прочно запечатлелись в истории современного искусства, вели себя так же, как Модильяни. Недаром тихая и застенчивая Ахматова писала, вспоминая позже о «Бродячей собаке»:

Да, я любила их, те сборища ночные, —

На маленьком столе стаканы ледяные,

Над черным кофеем пахучий, тонкий пар,

Камина красного тяжелый зимний жар,

Веселость едкую литературной шутки.

Споры, споры, литературные споры (а не только шутки). Символизм, футуризм, акмеизм и иные «измы». Существует два рода художников, два рода поэтов. К первому принадлежат те художники, те поэты, которые всячески стараются влиться в какой-либо «изм» и творчески успокоиться. К другому роду принадлежат редкие единицы, стремящиеся высвободиться из-под какого бы то ни было «изма», чтобы остаться самим собой и никогда не успокаиваться. К этим героическим единицам принадлежал Александр Блок, написавший (как я уже говорил в этой книге) еще в 1913 году: «Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше — один отвечаю за себя».

Среди таких единиц удержался и Георгий Иванов, прошедший сквозь ряд «измов» и нашедший (особенно в годы эмиграции) самого себя. Он встал вне течений, вне школ. Он — просто Георгий Иванов.

Конечно, я не могу не согласиться с Романом Гулем, когда он говорит, что «если на Георгия Иванова обязательно надо бы было наклеить ярлык какого-нибудь изма, то это сделать было бы просто. Георгий Иванов — сейчас единственный в нашей литературе русский экзистенциалист…». Но «Георгий Иванов — экзистенциалист на свой, русский, салтык… Мне кажется, он всегда искал наиболее легкого пути, которым прошел с Невского проспекта до Елисейских Полей. Эта наилегчайшая легкость путей и перепутий часто казалась грубым общественным вызовом и даже цинизмом и, может быть, наиболее отталкивала от поэта, создавая ему облик и славу poete maudit»[111].

И разумеется, экзистенциализм Георгия Иванова «уходит корнями не в почву сен-жерменской оранжереи французского экзистенциализма, а в граниты императорского Петербурга», — заключает Роман Гуль.

Поиски собственных путей, хотя бы и «наиболее легких», и неизбежные встречи и столкновения с другими поэтами. Этим всегда отмечается молодость.

У Блока (1906):

Над черной слякотью дороги

Не поднимается туман.

Везут, покряхтывая, дроги

Мой полинялый балаган.

Лицо дневное Арлекина

Еще бледней, чем лик Пьеро.

И в угол прячет Коломбина

Лохмотья, сшитые пестро…

…В тайник души проникла плесень,

Но надо плакать, петь, идти…

У юного Иванова (1914):

Июль в начале. Солнце жжет,

Пустые дали золотя.

Семья актерская идет

Дорогой пыльною, кряхтя.

Старуха, комик и Макбет —

Все размышляют про обед…

Или — его «Актерка»:

Дул влажный ветер весенний,

Тускнела закатная синева,

А я на открытой сцене

Говорила прощальные слова.

И потом печально, как надо,

Косу свою расплела,

Приняла безвредного яду,

Вздохнула — и умерла.

Хлопали зрители негромко,

Занавес с шуршаньем упал.

Я встала. На сцене — потемки;

Звякнул опрокинутый бокал.

Подымаюсь по лестнице скрипучей,

Дома ждет за чаем мать.

Боже мой, как смешно, как скучно

Для ужина — воскресать.

Затем — Иванов, пересекая путь Гумилева:

Мы скучали зимой, влюблялись весною,

Играли в теннис мы жарким летом…

Теперь летим под медной луною,

И осень правит кабриолетом.

Уже позолота на вялых злаках,

А наша цель далека, близка ли?..

Уже охотники в красных фраках

С веселыми гончими — проскакали…

Стало дышать трудней и слаще…

Скоро, о, скоро падешь бездыханным

Под звуки рогов в дубовой чаще

На вереск болотный — днем туманным!

Опять споры, встречи, студийные собрания, обсуждения. Это все еще — окружающая действительность. Потом — с годами — выходит на первый план свой собственный, духовный, внутренний мир. Но жизнь неожиданно рванулась, порвав привычные устои, распылив богемные ночи, шумные винные засидки. Пришла война, за ней — революция, война гражданская, эпидемии, голод, промерзшие квартиры… Но поэты продолжали писать. Заводы поэтов, заводы художников не закрываются ни при каких жизненных осложнениях. Поэты продолжают свой труд. Одни — стараясь приспособиться к обстоятельствам, загримироваться, придворничать. Нарождаются Демьяны Бедные (подлинная фамилия Демьяна Бедного — Придворов). Другие стараются сохранить свое лицо. Среди этих (немногих) — Георгий Иванов.

В первые годы революции он продолжает еще крепиться, пишет уже привычным для него языком, верит еще в гармонию вселенной:

…Солоноватый ветер дышит,

Зеленоватый серп встает,

Насторожившись, ухо слышит

Согласный хор земли и вод.

Сейчас по голубой пустыне,

Поэт, для одного тебя

Промчится отрок на дельфине,

В рожок серебряный трубя.

И тихо выступив из тени,

Плащом пурпуровым повит,

Гость неба встанет на колени

И сонный мир благословит.

Это стихотворение, написанное в 1921 году (год удушения Александра Блока и расстрела Николая Гумилева) и напечатанное тогда же в журнале «Дом искусств», № 2, вряд ли имело что-либо общее с марксизмом-ленинизмом. Дом искусств, организованный Максимом Горьким и издававший (вышло два номера) свой журнал, был тогда последним убежищем свободного русского искусства и заменил угасшую «Аполлоно-бродяче-собачью» эпоху.

Николай Оцуп много лет спустя писал в «Литературных очерках»: «Это был единственный в своем роде момент русской истории. Люди голодали, книгами топили печки, ночью крались с топором к лошадиной падали, которую грызли собаки, настолько злые от голода, что у них приходилось отбивать куски. Литераторы, чтобы не умереть с голоду, читали лекции в самых странных учреждениях, о которых можно бы рассказывать часами: в Пролеткульте, где бывший булочник или сапожник, люди нередко очень хорошие, думали, что довольно им учиться у спецов технике стиха и сразу станут они писать как Пушкин, или, например, в Балтфлоте, где матросы задавали лектору самые невероятные вопросы, нередко и нецензурные. Литераторы посмелее, например, Борис Пильняк и некоторые другие, ездили за хлебом за тысячи верст на буферах, на крышах вагонов, как едут на войну».

Но Георгий Иванов не только продолжал писать, он и поощрял пишущих. Доказательством этого может служить хотя бы статья Иванова в том же, теперь редчайшем, номере журнала «Дом искусств» по поводу выхода в свет в марте 1921 года в издательстве «Цеха поэтов» маленького альманаха (восемьдесят страниц) «Дракон». Иванову было тогда двадцать семь лет.

«Всяческой благодарности заслуживает „Цех поэтов“ за этот небольшой сборник, где мы находим самые обещающие имена из еще мало печатавшейся (благодаря современным условиям) молодежи… Ирина Одоевцева, Ник. Оцуп, Вс. Рождественский, Сергей Нельдихен совсем недавно выделились из толпы начинающих, и каждый по-своему заявил о своем праве на существование в русской поэзии. Как поэты они почти однолетки, хотя Вс. Рождественский и Н.Оцуп печатались уже года три назад. Нельдихен выпустил осенью маленькую и еще очень зеленую книгу „Ось“, а Ирина Одоевцева впервые появляется в печати.

Ирина Одоевцева тяготеет к бутафории страшных баллад: к воронам, призракам, предчувствиям, вещим снам и т. п. Ее стихи всегда построены как рассказ, но сквозь их внешнюю эпичность всегда пробивается какой-то очень женский лиризм и затаенное, но острое чувство иронии. Именно эти качества придают стихам Одоевцевой большое своеобразие и убедительность. Конечно, психология Одоевцевой сродни психологии наших прабабушек, с замиранием сердца читавших „Светлану“, но Одоевцева никогда не забывает, что она живет в двадцать первом году, что она модернистка и не меньше „Удольфских таинств“ госпожи Радклиф, должно быть, любит „La revolte des Anges“ Анатоля Франса. Напечатанный в „Драконе“ ее „Роберт Пентегью“ — отличный образчик лирико-эпического рассказа. Запутанная история оборотней, могильщиков, прекрасных юношей и черных котов очень удачно разрешается подкупающим своей убедительной естественностью концом:

…Я слышала в детстве много раз

Простонародный этот рассказ,

И пленил он навеки душу мою,

Ведь я тоже Роберт Пентегью,

Прожила я так много кошачьих дней,

Когда же умрет моя Молли Грей…

Ирина Одоевцева еще не совсем научилась справляться с трудным ремеслом поэта. Ее стихи чересчур длинны, лишены крепкого позвоночника, части перевешивают в них целое. Они иногда не совсем крепко сделаны, выражения лишены должной энергии, рифмы бледны. Но достоинств в ее стихах больше, чем недостатков, и, думается, эти последние — просто следствие поспешного роста. Поэт быстро развивается и совершенствуется у нас на глазах, и неудивительно, что его голос ломок и движения порой неуклюжи, как у подростка.

Ник. Оцуп бесстрашно берется за большие темы, стремится сворачивать с проторенных дорожек и если еще не завоевал ни одной незавоеванной области, то любит звонким юношеским голосом заявлять о своих намерениях. В стихах Оцупа ценно его твердое стремление идти всегда вперед, выискивать новые (или кажущиеся ему новыми) образы и ритмы, ценно его пылкое честолюбие оруженосца, стремящегося поскорей стать рыцарем. Стихи Оцупа образны, звонки, радуют своей крепкой мускулатурой и благородным холодком:

Я спешу в осеннем трамвае,

Он осыпал листья билетов,

И стоит кондуктор, как дерево,

Голое под влажным ветром.

Все, сделанное Оцупом, интересно как опыты талантливого и старательного ученика… Поэт деятелен, самолюбив, предан своему ремеслу, и как аппетит приходит во время еды, так за его упорной черновой работой уже проясняется его поэтический облик.

Всеволод Рождественский взрослее Оцупа, но у музы, которая порой посещает его, мало сходства с небесной девой, вручившей Пушкину свою семиствольную цевницу. Муза Рождественского чувствительна и робка, как провинциальная барышня. У нее глаза на мокром месте, и все неисчерпаемое изобилие мира для нее — лишний предлог прослезиться. У нее свои вкусы; пианола — вместо цевницы, чай с малиновым вареньем — вместо вина, „требник деда моего“ — вместо „Илиады“… Рождественский культурен, начитан, осторожен, порою находчив… Он находится на перепутье. Ему предстоит… решительно обломав себя… выйти на широкую дорогу истинной поэзии (способностей у него хватит)…

Сергей Нельдихен в короткий срок (полгода) сделал большие успехи. Несколько стихотворений, написанных им в последнее время, выгодно выделяются своеобразием и остротой. Он не задается мировыми темами, а просто описывает повседневную жизнь и будничные переживания такими, как они есть. Его стихи нередко бывают оживлены каким-нибудь выпадом, приятным своей вздорностью или неожиданностью. Можно сказать, что С.Нельдихен нашел нужную манеру для цикла стихотворений и удачно использовал ее… Поэт находит себя, когда он отыскал в своем творчестве некий стержень, который служит ему опорой в его непрестанном стремлении вперед… То, чего Нельдихен достиг, заслуживает быть отмеченным».

Как мы знаем, Ирина Одоевцева стала не только прекрасной поэтессой, но также женой и спутницей Георгия Иванова, который посвятил ей свою книгу «Портрет без сходства» и много отдельных стихотворений. Я не могу не привести хотя бы одно из них:

Ты не расслышала, а я не повторил.

Был Петербург, апрель, закатный час,

Сиянье, волны, каменные львы…

И ветерок Невы

Договорил за нас.

Ты улыбалась. Ты не поняла,

Что будет с нами, что нас ждет.

Черемуха в твоих руках цвела.

Вот наша жизнь прошла,

А это не пройдет.

Нет, десяти строк недостаточно. Вот еще:

Распыленный мильоном мельчайших частиц,

В ледяном, безвоздушном, бездушном эфире,

Где ни солнца, ни звезд, ни деревьев, ни птиц,

Я вернусь — отраженьем — в потерянном мире.

И опять, в романтическом Летнем саду,

В голубой белизне петербургского мая

По пустынным аллеям неслышно пройду,

Драгоценные плечи твои обнимая.

Эти стихотворения написаны уже в эмиграции, в последние годы жизни Георгия Иванова. Но и в этих стихах, рядом с Одоевцевой — опять Петербург.

«Классическое описание Петербурга почти всегда начинается с тумана, — писал Иванов в своих воспоминаниях. — Туман бывает в разных городах, но петербургский туман — особенный. Для нас, конечно. Иностранец, выйдя на улицу, поежится: „Бр… проклятый климат…“

„Невы державное теченье, береговой ее гранит“ — Петр на скале, Невский, сами эти пушкинские ямбы — все это внешность, платье. Туман же — душа…»

Я помню, как однажды, уже в Париже, говоря со мной о Петербурге, Георгий Иванов после короткого молчания произнес:

— Лондонский туман в Северной Венеции.

Жизнь в советизированной России становилась все тяжелей, и Иванов не смог там остаться. Он уехал из России, но — не покинул ее.

«В годы эмиграции, — писал В.Завалишин, — Георгий Иванов как поэт сильно вырос, достиг высокого формального совершенства. Отчасти это объясняется воздействием поэзии Верлена, от которого Георгий Иванов взял прежде всего умение превращать слово в музыку, с ее тончайшими нюансами. Но при этом поэзия Иванова, несмотря на легкую дымку импрессионизма, не утрачивает пушкинской чистоты и прозрачности. Сделав ритм своих стихов по-новому музыкальным, что позволяет воспроизвести сложные оттенки настроений, Георгий Иванов не отрекся от ясновидящей чеканности классического стиха. В этом сочетании музыкальности и классичности — секрет обаяния поэзии Иванова… Поэзия Георгия Иванова воспринимается как траурный марш, под скорбную и величественную музыку которого уходит в сумрак былая Россия. Послереволюционная поэзия Ахматовой и Иванова преображена сочувствием к минувшему, которое превращено в руины».

Начинается самое тяжелое: оторванность от родины, материальные затруднения, болезнь, неисцелимость которой Георгий Иванов отчетливо сознает. Но его поэзия не умирает. Сознание безнадежности не убивает ее, но придает ей неповторимо трагический, ни у кого больше не встречающийся оттенок. Постепенно для Иванова становится ясным: только поэзия и больше — ничего.

То, о чем искусство лжет,

Ничего не открывая,

То, что сердце бережет —

Вечный свет, вода живая…

Остальное пустяки.

Вьются у зажженной свечки

Комары и мотыльки,

Суетятся человечки,

Умники и дураки.

И вдруг — все наоборот:

Художников развязная мазня,

Поэтов выспренная болтовня…

Гляжу на это рабское старанье,

Испытывая жалость и тоску:

Насколько лучше — блеянье баранье,

Мычанье, кваканье, кукареку.

Трагедия, духовный распад, «распад атома» (как назвал Иванов свою замечательную книгу в прозе) расширяются, превращаясь иногда в вопль:

Истории зловещий трюм,

Где наши поколенья маются,

Откуда наш шурум-бурум

К вершинам жизни поднимается.

И там, на девственном снегу

Ложится черным слоем копоти…

Довольно! Больше не могу! —

Поставьте к стенке и ухлопайте!

И опять — неожиданный покой и даже какая-то нежная нота с легкой иронией:

Голубая речка,

Зябкая волна,

Времени утечка

Явственно слышна.

Голубая речка

Обещает мне

Теплое местечко

На холодном дне.

И снова:

Строка за строкой.

Тоска. Облака.

Луна освещает приморские дали.

Бессильно лежит восковая рука

В сиянии лунном, на одеяле.

Удушливый вечер бессмысленно пуст.

Вот так же, в мученьях дойдя до предела,

Вот так же, как я, умирающий Пруст

Писал, задыхаясь. Какое мне дело

До Пруста и смерти его? Надоело!

Я знать не хочу ничего, никого!

Это уже агония. Последние вспышки надежды прерываются отчаянием:

А может быть, еще и не конец?

Терновый мученический венец

Еще мой мертвый не украсит лоб

И в fosse commune мой нищий ящик-гроб

Не сбросят в этом богомерзком Йере.

Могу ж я помечтать, по крайней мере,

Что я еще лет десять проживу,

Свою страну увижу наяву…

. . . . . . . .

Вздор! Ерунда! Ведь я давно отпет.

На что надеяться, о чем мечтать?

Я даже не могу с кровати встать.

Чем драматичнее становились темы поэзии Иванова, тем все совершеннее, индивидуальнее и, следовательно, свободнее делалось его творчество. В статье «Свобода творчества» Николай Оцуп говорил: «В сущности, между двумя терминами, стоящими в заголовке этой статьи, можно поставить знак равенства. В самом деле, свобода может быть воистину свободой только если она творческая, так же как творчество может лишь тогда называться этим именем, когда оно совершенно свободно».

Это определение замечательно.

Еще за несколько лет до смерти Георгий Иванов писал:

Что ж, поэтом долго ли родиться…

Вот сумей поэтом умереть!

Георгий Иванов умер поэтом.

Покойному Иванову Ирина Одоевцева посвятила стихотворение, полное душевной чистоты и драматичности:

Скользит слеза из-под усталых век,

Звенят монеты на церковном блюде…

О чем бы ни молился человек,

Он непременно молится о чуде:

Чтоб дважды два вдруг оказалось пять,

И розами вдруг расцвела солома,

И чтоб к себе домой прийти опять.

Хотя и нет ни «у себя», ни дома.

Чтоб из-под холмика с могильною травой

Ты вышел вдруг, веселый и живой.

Кроме поэзии, Георгий Иванов оставил нам книгу своих, конечно преимущественно петербургских, воспоминаний: «Петербургские зимы». Здесь проходят А.Блок, Н.Гумилев, А.Ахматова, И.Анненский, Bс. Мейерхольд, Г.Чулков, О.Мандельштам, Л.Рейснер, Н.Кульбин, С.Есенин, С.Городецкий, В.Брюсов, Б.Пильняк, З.Гиппиус, Ф.Сологуб, А.Чеботаревская, Л.Андреев, Е.Чириков, А.Волынский, М.Кузмин, Вс. Иванов, В.Нарбут, В.Пяст, И.Рукавишников, Р.Ивнев, Б.Лившиц, Л.Каннегиссер, В.Зоргенфрей, Н.Клюев, В.Хлебников, И.Северянин, В.Маяковский, Д. и В.Бурлюки, Б.Садовской, Д.Цензор, К.Олимпов, С.Судейкин, И.Рубинштейн, Б.Григорьев, А.Лурье, Э.Верхарн, П.Фор, А.Дункан, многие другие, Б.Пронин с неизбежной «Бродячей собакой», а также А.Луначарский, Блюмкин, О.Каменева, Дзержинский, Урицкий…

Само собой разумеется, что в этой книге, как и всегда в личных воспоминаниях, можно встретить страницы спорные, но огромная ценность этой книги, взятой в целом (как и все творчество Георгия Иванова), остается для нас неоспоримой.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Георгий Иванов. Поэзия и поэты

Георгий Иванов. Поэзия и поэты <…> «Дважды два — четыре» Анатолия Штейгера — очаровательная, острая и… ничего не обещающая — потому что, увы, посмертная книга. Каждому любителю поэзии следует ее прочесть, а молодым поэтам есть много чему у безвременного скончавшегося

Георгий Иванов. Письма к Мартыновскому-Опишне

Георгий Иванов. Письма к Мартыновскому-Опишне 128 июня 1956Beau-SejourHueresVarМногоуважаемыйИгорь ……ич,Извините за обращение — давно знаю Ваше имя, но отчество, к сожалению, мне неизвестно.Благодарю Вас за Ваше любезное письмо. Отвечаю лично за себя — жена моя как раз накануне

Георгий Иванов. ПРОЗА ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Георгий Иванов. ПРОЗА ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ Проза Георгия Иванова (за исключением «Распада атома») изучена в значительно меньшей степени, чем поэзия. Ранняя проза даже не собрана.Тем не менее, сам Георгий Иванов считал себя неплохим рассказчиком. Прозу он начал писать

Георгий Иванов. НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Георгий Иванов. НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ Из трех газетных мемуарных циклов Георгия Иванова два имели долгую судьбу. С 1924 года в парижском еженедельнике «Звено» начинают выходить очерки под общим заглавием «Китайские тени» с подзаголовком: «Литературный Петербург 1912–1922 гг.».

Георгий Иванов. СТАТЬИ ИЗ ГАЗЕТЫ «СЕГОДНЯ»

Георгий Иванов. СТАТЬИ ИЗ ГАЗЕТЫ «СЕГОДНЯ» Публикуемые ниже статьи Георгия Иванова увидели свет в газете «Сегодня» в конце 1932 года. К этому времени Иванов — уже очень заметная фигура в литературе русского зарубежья, и как автор нашумевших воспоминаний, и как автор

Георгий Иванов{116} О Гумилеве

Георгий Иванов{116} О Гумилеве …Наше время — тяжелое бремя, Трудный жребий дала нам судьба, Чтоб прославить на краткое время Нет, не нас — только наши гроба. …………………………………… Но, быть может, подумают внуки, Как орлята, тоскуя в гнезде — Где теперь эти крепкие руки, Эти

Георгий Иванов

Георгий Иванов Ласково кружимся в мире загробном На эмигрантском балу. Г.Иванов Георгий ИвановЯ помню Георгия Владимировича Иванова еще в то далекое время, когда он носил форму ученика кадетского корпуса — мундир с золотым галуном на красном воротнике. Улыбающийся

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИВАНОВ (1894-1958)

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИВАНОВ (1894-1958) Георгия Владимировича Иванова называют последним поэтом Серебряного века великой русской литературы. Он родился 29 октября (10 ноября по новому стилю) 1894 года в поместье Студёнки Ковенской губернии, неподалеку от Каунаса. Здесь, в

I. ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

I. ГЕОРГИЙ ИВАНОВ «Новый журнал», 1958, №52Есть люди с литературным дарованием, — иногда огромным, а то и сравнительно незначительным, — которые пишут статьи, романы, рассказы, между прочим, пишут и стихи. Георгий Иванов родился для стихов, пришел в мир, чтобы писать стихи, как

Памяти поэта. ГЕОРГИЙ ИВАНОВ[137]

Памяти поэта. ГЕОРГИЙ ИВАНОВ[137] Умер Георгий Иванов — лучший из современных поэтов. Умер в изгнании, не дождавшись России.Да, радость Россию увидеть, дождаться ее освобождения не была ему дана. А это здесь, в изгнании наша радость единственная, единственная надежда. И