Владимир Маяковский

Владимир Маяковский

Маяковский очень любил Пушкина,

он очень высоко его ставил,

он мог писать, как Пушкин,

это сказалось в его последних

стихах «Во весь голос», но он

боролся с эпигоном Пушкина.

Он не хотел писать, как Пушкин,

и стремился выработать свой язык.

Сказать, что это ему удалось,

мы не можем, потому что, когда мы

пересматриваем его произведения,

мы видим в них Некрасова, Блока

и самостоятельное лицо Маяковского.

Всеволод Мейерхольд.

(Беседа с самодеятельными художественными коллективамизавода «Шарикоподшипник», 27 мая 1936 года)

Владимир Маяковский

Маяковский принадлежал к группе футуристов. Она была многочисленна: Бурлюк, Крученых, Северянин, Олимпов, Хлебников, Зданевич (переименовавший себя в эмиграции в Ильязда), Каменский, Маяковский… Несколько позже к ним примкнули Асеев и Пастернак. Наиболее глубоким был Хлебников, наиболее последовательным, ортодоксальным — Крученых, наиболее патетическим — Пастернак, наиболее сильным и человечным — Маяковский.

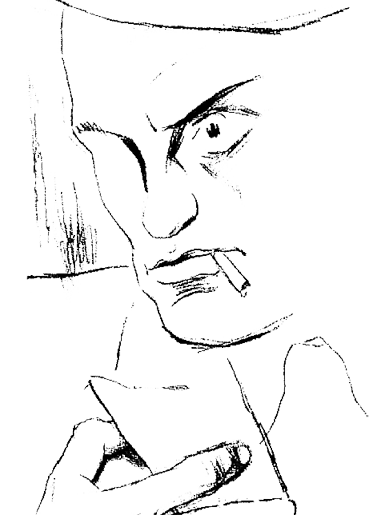

Он был огромного роста, мускулист и широкоплеч. Волосы он то состригал наголо, то отращивал до такой степени, что они не слушались уже ни гребенки, ни щетки и упрямо таращились в беспорядке — сегодня в одном направлении, завтра — в другом. Тонкие брови лежали над самыми глазами, придавая им злобный оттенок. Нижняя челюсть плотоядно выдавалась вперед.

Гордый своей внешностью, он писал:

Иду — красивый,

Двадцатидвухлетний.

(«Облако в штанах», 1915)

Маяковский сознательно совершенствовал топорность своих жестов, громоздкость походки, презрительность и сухость складок у губ. К этому выражению недружелюбности он любил прибавлять надменные колкие вспышки глаз, и это проявлялось особенно сильно, когда он с самодовольным видом подымался на эстраду для чтения (редкого по отточенности ритмов) своих стихов или для произнесения речей, всегда настолько вызывающих, что они непременно сопровождались шумными протестами и восторженными возгласами публики.

Шесть лет спустя после смерти Маяковского, в речи, произнесенной на собрании московских «работников искусства», 26 марта 1936 года в Москве, Всеволод Мейерхольд сказал: «Не терзается никакими сомнениями, всегда доволен собой любитель. Мастер всегда очень строг к себе. Мастеру не свойственно самодовольство, зазнайство. Но бывают моменты, когда художник кажется самодовольным, самоуверенным и грубоватым. Таким казался иногда Владимир Маяковский. Но эта напускная самоуверенность была для него своеобразной броней, защитой от нападавших на него консерваторов. Грубость Маяковского была беспредельно хрупкой».

С 1913 года (когда Маяковский не дошел еще до призывного возраста) и до нашей последней встречи во Франции, незадолго до его трагического конца, мы постоянно виделись в Петербурге, в Москве, в Париже, а также в Финляндии, в Куоккале. Там мы собирались то у Корнея Чуковского, то у Николая Евреинова, то у «футуристского доктора» и художника Николая Кульбина, то по средам у Ильи Репина, в его имении «Пенаты», то в имении моих родителей, где мы столько раз азартно играли (или «дулись», как говорил Маяковский) в крокет.

Эльза Триоле справедливо рассказывала, что Маяковский вместо того, чтобы входить с людьми в деловые отношения, предпочитал играть с ними: «Прежде всего — в карты, потом — на бильярде, потом — во что угодно, в тут же изобретенные игры. Преимущественно — на деньги, но также — ради всевозможных фантастических выдумок».

Я играл с ним «на деньги»: пятьдесят копеек партия. Однажды летом 1914 года, незадолго до объявления войны, Маяковский проиграл мне несколько партий подряд. Он был азартен и начинал горячиться. Он играл лучше меня, но я знал все неровности нашей площадки и потому бил шары наверняка. Проиграв три рубля, Маяковский отбросил молоток и предложил мне возобновить игру ночью.

— На пять целковых, — добавил он.

— Почему ночью? — спросил я.

— Я научу тебя играть в темноте, — ответил Маяковский, — айда?

— Айда!

Ночью, белой, полусветлой финской ночью, мы снова пришли на площадку. С нами был наш общий друг Хлебников. Сидя на скамье и зажав руки между коленями, Хлебников молча следил за нашей игрой, потом встал, прислонился к березе и стоя заснул, негромко прихрапывая. Маяковский играл с необычайной для него осторожностью, но предательские бугорки и ямки, знакомые мне наизусть, помешали ему и на этот раз выиграть. Но я положил в карман только четыре целковых и пятнадцать копеек: в кошельке у Маяковского осталось денег ровно на железнодорожный билет до Петербурга.

С деньгами у Маяковского всегда происходили неувязки, несмотря на очень стройную концепцию денежного обращения. Еще до революции мы столкнулись как-то на Надеждинской улице. Маяковский вышел от зубного врача и с гордостью показал мне искусственный зуб.

— Сколько стоило? — полюбопытствовал я.

— Поэты тянут авансы в издательствах, но не платят дантистам. Дантисты должны смотреть на нас собачьими глазами и получать гонорар нашими автографами, — улыбнувшись, ответил Маяковский.

Куоккальская ночь, как обычно, закончилась в спорах (Маяковский, Хлебников и я) об искусстве (поэзия, живопись, театр), так как еще за четыре года до революции в нашем маленьком куоккальском еловом лесу, как, впрочем, и в Петербурге и в Москве, наши встречи, часто — в присутствии других юных представителей «авангардного» искусства, постоянно сопровождались подобными спорами.

Это было время, когда Маяковский писал:

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня

косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы

прочел я зовы новых туб.

А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб?

1913

Или еще:

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,

и вдруг разревелась

так по-детски,

что барабан не выдержал:

«Хорошо, хорошо, хорошо!»

А сам устал,

не дослушал скрипкиной речи,

шмыгнул на горящий Кузнецкий

и ушел.

. . . . . . . . . . .

я встал,

шатаясь, полез через ноты…

. . . . . . . . . . .

бросился на деревянную шею…

. . . . . . . . . . .

Я — хороший.

«Знаете что, скрипка?

Давайте —

будем жить вместе!

А?»

1914

Эти две коротенькие вещи я запомнил наизусть. Маяковский мне читал их, растянувшись на куоккальской траве: первую — с надменностью и грубостью, свойственными Маяковскому; вторую — с незабываемым драматическим патетизмом. Марксизм еще не успел проникнуть в его поэзию, тогда еще бесстрашно своеобразную.

1913 год был также годом, когда Маяковский, Бурлюк и Крученых опубликовали их знаменитый литературный манифест:

«Пощечина общественному вкусу».

В 1915 году Маяковский-футурист писал в поэме «Облако в штанах»:

Я над всем, что сделано,

ставлю «nihil».

В те годы, едва перешагнув через призывной возраст, Маяковский уже говорил о вечности своей поэзии:

Мой крик в граните времени выбит,

и будет греметь и гремит

оттого, что

в сердце, выжженном, как Египет,

есть тысяча тысяч пирамид!

(«Я и Наполеон», 1915)

Но тогда уже он предсказывал и свою трагическую гибель:

Все чаще думаю —

не поставить ли лучше

точку пули в своем конце.

(«Флейта-позвоночник», 1915)

Или:

Через столько-то, столько-то лет

— словом, не выживу —

с голода сдохну ль,

стану ль под пистолет…

(«Дешевая распродажа», 1916)

«С голода сдох» бездомный Велимир Хлебников. А Маяковский «встав под пистолет, поставил точку пули в своем конце».

Я следил за всем восхождением Маяковского. Если в нашей артистической среде его слава разрасталась достаточно быстро, то заставить принять его искусство широкими слоями читательских масс мог только какой-нибудь исключительный случай. Как всегда, это зависело от личного везения. На долю Хлебникова или Крученых такого везения не выпало.

Первый значительный (рекламный) успех в карьере Маяковского произошел в 1916 году. В эту эпоху знаменитость, популярность и литературный авторитет Максима Горького были в полном расцвете, и я помню до всех мелочей ночь, проведенную в подвале «Бродячей собаки». Среди символистов, акмеистов, футуристов, заумников и будетлян присутствовал там и Максим Горький. В уже довольно поздний час Владимир Маяковский, как всегда — с надменным видом, поднялся на крохотную эстраду под привычное улюлюканье так называемых «фармацевтов», то есть посетителей, не имевших никакого отношения к искусству. Маяковский произнес, обращаясь к ним:

— Я буду читать для Горького, а не для вас!

Гул «фармацевтов» удвоился. Максим Горький, равнодушный, оставался неподвижен.

Прочитав отрывок из поэмы «Война и мир» и два-три коротких лирических стихотворения, Маяковский сошел с эстрады.

— Болтовня! Ветряная мельница! — кричала публика.

Нахмурив брови, Горький встал со стула и твердым голосом произнес:

— Глумиться здесь не над чем. Это — очень серьезно. Да! В этом есть что-то большое. Даже если это большое касается только формы.

И, протянув руку гордо улыбавшемуся Маяковскому, он добавил:

— Молодой человек, я вас поздравляю!

Мы устроили овацию Горькому, и эта ночь превратилась в подлинный триумф Маяковского. Даже «фармацевты» аплодировали. На следующий день слухи о суждении Горького распространились в Петербурге, потом — в Москве. Продвижение Маяковского в литературной иерархии значительно ускорилось. Маяковскому было двадцать три года.

Чувство дружбы и уважения к Маяковскому до сих пор живо во мне. Я никогда не скажу о нем ничего дурного. Но мне неизбежно придется говорить о его трагической судьбе, судьбе поэта в Советском Союзе.

Драма Маяковского была нашей общей драмой, драмой молодых поэтов, писателей, художников, композиторов, деятелей театра. 1910—1920-е годы были в искусстве (и не только — в русском искусстве) наиболее динамическими в этом веке. Искусство находилось в полной революции своих форм выражения: кубизм, футуризм, пуризм, сюрреализм, абстрактность… Во всех его разветвлениях мы упорно бились против традиций, против «академического» искусства. Мы стремились освободить художественное творчество от предрассудков «буржуазного» искусства. Борьба не была легкой, но трудности еще более воодушевляли наш энтузиазм.

Хлебников и Маяковский (футуристы), Есенин и Мариенгоф (имажинисты) стояли среди поэтов в первых рядах этой борьбы.

Политическая и социальная революция приближалась и все более и более давала себя чувствовать в зимних тучах над русской землей и в особенности над Петербургом. Военные неудачи и хроника происшествий (убийство Распутина и пр.) подчеркивали возрастающее разложение режима.

Наивно (наша юность и наша ненависть к войне сыграли в этом значительную роль) мы поверили, как мне уже приходилось писать об этом, что революция социальная совпадает с революцией в искусстве. Мы поверили, что наша борьба за новые формы будет поддержана революцией социальной. Подлинные «вкусы», подлинные намерения и планы Ленина еще не были нам известны. Вот почему в 1917 году, когда прежний режим был свергнут, Маяковский кричал в поэме «Революция»:

Граждане!

Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».

Сегодня пересматривается миров основа.

Сегодня

до последней пуговицы в одежде

жизнь переделаем снова.

Маяковский был счастлив. Мы были все вдохновлены, так как многие стороны тысячелетнего Прежде представлялись нам отжившими и обреченными на исчезновение. Мы мечтали о новых формах в искусстве. Я помню, как в одну из мартовских (или апрельских) ночей 1917 года поэт Зданевич, блуждая со мной по Петербургу, уже республиканскому, сказал, говоря о Керенском, ставшем председателем Временного правительства:

— Надо бы издать сборник, посвященный Керенскому как первому вождю футуристического государства!

Идеи Интернационала воодушевляли нас. Война, то есть массовое убийство, прекратится. Мы, художники, поэты, артисты всех видов искусства, протягивали руки нашим товарищам всего мира. Мы стремились слить наши общие искания.

В 1919 году, два года спустя после Октября, Маяковский писал:

ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ

Небывалей не было у истории в аннале

факта:

вчера,

сквозь иней,

звеня в «Интернационале»,

Смольный

ринулся

к рабочим в Берлине.

. . . . . . . . .

Поднялся.

Шагает но Европе.

. . . . . . . . .

И уже

из лоска

тротуарного глянца

Брюсселя,

натягивая нерв,

росла легенда

про Летучего голландца —

голландца революционеров.

А он

. . . . . . . . . .

Красный, встал над Парижем.

. . . . . . . . . .

а он — за Ла-манш.

На площадь выводит подвалы Лондона.

А после

. . . . . . . . . .

над океаном Атлантическим видели —

пронесся.

. . . . . . . . . .

А в пятницу

утром

вспыхнула Америка…

Помеченные 1919 годом, это были видения поэта. Маяковский был тогда вполне искренен.

— Ты с ума сошел! — говорил он мне в одно из наших московских свиданий. — Сегодня ты еще не в партии? Черт знает что! Партия — это ленинский танк, на котором мы перегоним будущее!

Маяковский был еще «футуристом».

Однако марксистско-ленинский Интернационал оказался совсем другой вещью: это был интернационал агрессивный, «империалистический» и невероятно ретроградный. Мечтания нашей юности были обмануты. Мы почувствовали и поняли это довольно скоро, благодаря бездарным лозунгам и административно-полицейским мерам, выдвинутым ленинскими «вождями», а также убедившись в неприемлемости, в недопустимости диктаторского духа коммунистической партии.

В 1922 году Ленин, верный своему пониманию роли искусства, написал о Маяковском: «Случайно я прочел вчера в „Известиях“ одно стихотворение Маяковского на политическую тему… Я редко испытывал такое живое удовольствие с точки зрения политической и административной (!)… Я не берусь судить поэтические качества, но политически это совершенно правильно»[47].

Маяковскому было двадцать шесть лет. Эта (невежественная) похвала Ленина оказалась вторым и наиболее мощным толчком в карьере (уже официальной) Маяковского: он был признан «лучшим поэтом Советского Союза»[48], и его слава была провозглашена… обязательной.

Мировая война, две революции, гражданская война… Все лицо земли изменилось. Маяковский стал знаменитостью. Сколько событий предшествующих лет уже ускользнуло из памяти. Маяковский, Василий Каменский, еще кто-то и я, встретившись однажды в петербургском Доме искусств, играли в карты. Не на деньги: денег у нас тогда уже не было, были пайки. Выигравший должен был просто щелкнуть картой по носу проигравшего. Играли и щелкали. Но когда я проиграл Маяковскому, он швырнул мне в лицо всю колоду.

— Что ты?! — закричал я.

— Ничего особенного, — небрежно ответил Маяковский, — это мой отыгрыш за твой куоккальский крокет. У меня память свежая.

— А мои восемьдесят пять копеек в таком случае?

Маяковский, рассмеявшись:

— Фу, какой ты мелочный!

С того же года Маяковский становится всемогущим: он может делать «все, что захочет»: он может даже поехать за границу! И вот первое, чем он воспользовался как исключительной привилегией, было разрешение на выезд из Советского Союза, и 9 октября этого триумфального года Маяковский, возвышенный Лениным, выезжает в Берлин и в Париж, город, о котором я столько рассказывал Маяковскому и по отношению к которому я не скрывал моей привязанности.

Живя в Советском Союзе и перегруженный «социальными заказами» (главным образом — портретами «вождей»), я встретился в том же году с Маяковским только по его возвращении в Москву. Его впечатления, опубликованные в «Известиях», свидетельствовали еще раз о его наивности и почти детской эгоцентричности.

«Появление живого советского гражданина, — писал Маяковский, — вызывает везде сенсацию с нескрываемыми оттенками удивления, восторга и любопытства… Преобладает любопытство: передо мной почти выстраивался хвост. На протяжении часов меня забрасывали вопросами, начиная с внешнего облика Ленина».

Будем справедливы: Маяковский не знал, что про Брижиту Бардо, например (которая еще не «советская гражданка», но которая, следуя моде, может быть, однажды станет таковой), во французских газетах тоже напишут, и с неоспоримой точностью, что «ее появление вызывает повсюду сенсацию с нескрываемыми оттенками удивления, восторга и любопытства»; что «возле нее собираются всегда толпы фотографов» и что «полицейские бывают иногда вынуждены вмешиваться, чтобы высвободить ее из толпы», и т. д. Я читал также в газетах, что для встречи ББ в Венеции, куда она приезжала на кинематографический фестиваль 1958 года (и где ее фильм бесшумно утонул, что особенно легко в Венеции), было мобилизовано 435 гондол. Не читал ли я тоже в газетах, что в США «60 миллионов телезрителей жаждут увидеть мистера ББ», так как «американцы, а особенно их жены, хотят познакомиться с мужчиной, которого ББ выбрала своим мужем»?

А целая литература о лысом черепе Юла Бриннера?

И т. д.

Разумеется, до сих пор никто не спрашивал ББ о внешнем облике Ленина; с ней говорят главным образом о ее собственной внешности. Но сюжет остается тот же, несмотря на то, что, в противоположность Ленину, физические качества ББ бывают иногда очаровательны: непричесанная, юная капризница, которая ворчит…

Но если «появление советского гражданина» вызвало в Париже «удивление, восторг и любопытство», то этот город в свою очередь возбуждал те же чувства в «советском» Маяковском, которого Париж видел у себя снова в 1924, 1925, 1927, 1928 и 1929 годах.

Я встречал Маяковского в Париже в 1924 и 1925 году: на улицах, в кафе, в ресторанах, на художественных выставках, а также и на приемах в посольстве (тогда еще — полпредстве: полномочном представительстве) СССР. Я помню даже, как мы оба были приглашены в качестве представителей «советской общественности» присутствовать при торжественной встрече на Северном вокзале Леонида Красина, первого полномочного представителя СССР во Франции, в день его прибытия в Париж. Перрон был переполнен журналистами, фотографами, представителями французского правительства, только что признавшего СССР de jure, случайными любопытными и — больше всего — полицейскими. Некто Волин, являвшийся неофициальным делегатом СССР для подготовки приезда Красина, представил нас ему, после чего, пробившись сквозь толпу, Маяковский и я взяли такси и отправились вдвоем вслед за официальными машинами на улицу Гренель, где Красин, едва успев подняться по ступенькам на крыльцо покинутого В.Маклаковым посольского помещения, обернулся к собравшимся вокруг него членам французского Министерства иностранных дел, журналистам и некоторым французским политическим деятелям (среди которых я запомнил Анатоля де Монзи и Эдуарда Эррио) и произнес по-французски «историческую» фразу:

— Милостивые государыни и милостивые государи! С моим приездом во Францию здесь водворяется социальная революция.

Никто не возразил. Но все поднялись в салоны глотнуть поддельной «советской» водки, изготовленной в Париже, и закусить неизменной икрой, поставлявшейся советскому полпредству русским эмигрантом.

Маяковский очень любил Париж, тяготел к Парижу. Переулки, площади, уличная оживленность, насыщенность художественной жизни, монпарнасские кафе, ночное освещение — обо всем этом он часто говорил со мной, не скрывая своих чувств. Иногда, впрочем, он прибавлял (с убежденным видом и, может быть, тогда еще искренно), что через два или три года Москва превзойдет Париж во всех областях. Однажды Маяковский торжествующим жестом указал мне на валявшихся на тротуаре бродяг.

— А бездомные дети в СССР? — возразил я.

Ответ последовал немедленно:

— Что же ты хочешь? Это — наследство капиталистического режима.

1924 год — год смерти Ленина (в январе) — позволял еще артистам (художникам, поэтам, композиторам) известную свободу формальных исканий. Но уже в 1925 году климат значительно изменился. Восхождение Сталина началось. Начиная с этого года было бы уже ложным думать, что наезды в Париж оставались для Маяковского простым туристическим развлечением. Далеко не так. Фаворит советской власти, Маяковский должен был всякий раз после своего возвращения в Советский Союз давать отчет о своем путешествии, иначе говоря — печатать свои впечатления поэта в стихах, впечатления, выгодные для советского режима и для коммунистической пропаганды. Он должен был в своих поэмах, написанных в Париже, показывать советским людям, что СССР во всех отраслях перегоняет Запад, где страны и народы гниют под игом «упадочного капитализма». Этой ценой Маяковский оплачивал свое право на переезд через границы «земного рая».

Содержание парижских поэм Маяковского (мне известны двенадцать) становится все более и более предвзятым, контролируемым советской властью, и разложение его творчества начинает проявлять все более очевидные признаки.

Отрывки из поэмы, носящей название «Notre-Dame»:

Я вышел —

со мной

переводчица-дура,

щебечет

бантиком-ротиком:

«Ну, как вам

нравится архитектура?

Какая небесная готика!»

Я взвесил все

и обдумал, —

ну вот:

он лучше Блаженного Васьки.

Конечно,

под клуб не пойдет —

темноват, —

об этом не думали

классики.

. . . . . . .

Но то хорошо,

что уже места

готовы тебе

для сиденья.

Маяковский прочел мне это стихотворение в Париже и расхохотался.

— Чего же ты хохочешь? Одно кощунство! — сказал я.

— Может быть, но зато — весело? А?

— Зависит от вкуса.

— Значит, у тебя дрянной вкус! — закончил Маяковский. И снова захохотал своим громыхающим хохотом. Но это был последний хохот, который я услышал у Маяковского. Смеяться он смеялся и в следующие годы, но хохота я больше не слышал.

Следующее пребывание Маяковского в Париже было оплачено по возвращении в Советский Союз поэмой «Версаль». Поэма длинная, приведу только отрывок:

По этой

дороге,

спеша во дворец,

бесчисленные Людовики

трясли

в шелках

золоченых каретц

телес

десятипудовики.

И ляжек

своих

отмахав шатуны,

по ней,

марсельезой пропет,

плюя на корону,

теряя штаны,

бежал

из Парижа

Капет.

Теперь

по ней

веселый Париж

гоняет,

авто рассияв, —

кокотки,

рантье, подсчитавший барыш,

американцы

и я.

Версаль.

Возглас первый:

«Хорошо жили стервы!»

Маяковский обладал громадным и в своем роде единственным талантом. Его формальное искательство было чрезвычайно своеобразным и полезным. В этом отношении русская поэзия останется ему надолго обязанной. К несчастью, политическая страстность захватила его поэзию, заслонив поэта и заставив Маяковского, изобретательного техника, отдать свое версификаторское мастерство на службу пропагандным идеям и даже «прикладному» искусству. Отсюда — прямой путь к Дяде Михею… Вы помните Дядю Михея? Дядя Михей (может быть, вы его и не знали) был в свое время забавнейший стихотворец реклам, которые мы, подростки, весело запоминали наизусть:

Как вкусна, дешева и мила

Абрикосовская пастила![49]

А впрочем и прочее,

Убедитесь воочию!

Бедный Маяковский не избежал и этой участи. Вот примеры его рекламных лозунгов:

Нигде кроме,

Как в Моссельпроме!

Или:

В особенности хороши

Резинки и карандаши!

Или еще:

Прежде чем идти к невесте,

Побывай в Резинотресте!

И так далее…

Подобное, для многих неожиданное, оголение произошло и с прежним попутчиком Маяковского, «футуристом» Игорем Северяниным, перебравшимся после революции в тогда еще свободную Эстонию. Помню напечатанное там им стихотворение:

Привет Республике Эстляндской,

Великой, честной и благой,

Правленья образ шарлатанский

Поправшей твердою ногой.

Приятно сознавать, что хлеба

Нам хватит вплоть до сентября,

Что эстов одарило небо,

Их плодородием даря.

И, как ни хмурься Мефистофель,

Какие козни нам ни строй,

У нас неистощим картофель:

Так здесь налажен жизни строй.

Александр (Сашура) Беленсон напечатал по этому поводу следующее: «Лично мне цитированная поэма представляется ничем не хуже прежних, столь популярных поэз флердоранжного Игоря Северянина. Просто маленький сдвиг в области темы — все-таки ведь революция прошла».

Таким образом, разделенные географически и политически, Маяковский и Северянин снова стали попутчиками.

Писать о Маяковском трудно: он представлял собою слишком редкий пример человеческой раздвоенности. Маяковский-поэт шел рядом с Маяковским-человеком; они шли бок о бок, почти не соприкасаясь друг с другом. С течением времени это ощущение становилось порой настолько реальным, что, разговаривая с Маяковским, я не раз искал глазами другого собеседника.

Живя в Париже и говоря о Маяковском, нельзя не вернуться к его парижским поэмам. Тем более что ни одна из них, по причинам вполне понятным, никогда не была переведена на французский язык. Впервые они появились на этом языке лишь в 1958 году, в моем переводе для книги «Maiakovsky inconnu» (изд. Pierre Jean Oswald, Париж).

Еще один платеж, оплата путешествия: поэма «Прощание (Кафе)».

Обыкновенно

мы говорим:

все дороги

приводят в Рим.

Не так

у монпарнасца.

Готов поклясться —

и Рем,

и Ромул,

и Ремул, и Ром

в «Ротонду» придут

или в «Дом».

. . . . . .

Вплываю и я:

«Gar?on,

un grog

am?ricain!»

. . . . . .

Но вот

пошли

вылупляться из гула

и лепятся

фразой

слова:

— Тут

проходил

Маяковский давеча,

хромой —

не видали рази?

— А с кем он шел?

— С Николай Николаичем.

— С каким?

— Да с великим князем!

— С великим князем?

Будет врать!

Он кругл

и лыс,

как ладонь.

Чекист он,

послан сюда

взорвать…

— Кого?

— Буа-дю-Булонь.

Езжай, мол, Мишка…

Другой поправил:

— Вы врете,

противно слушать!

Совсем и не Мишка он,

а Павел.

Бывало, сядем —

Павлуша,

а тут же

его супруга,

княжна,

брюнетка,

лет под тридцать…

— Чья?

Маяковского?

Он не женат.

— Женат,

и на императрице.

— На ком?

Ее ж расстреляли…

— И он

поверил…

Сделайте милость!

Ее ж Маяковский спас

за трильон!

Она же ж

омолодилась!

. . . . . .

Париж,

тебе ль,

столице столетий,

к лицу

эмигрантская нудь?

Смахни

за ушми

эмигрантские сплетни.

Провинция! —

не продохнуть…

Если поэмы «Notre-Dame», «Версаль» и «Жорес» не нуждаются в дополнительных комментариях, то поэма «Кафе», напротив, требует некоторых пояснений. Маяковский вынужден был высмеять, оклеветать русскую эмиграцию. Это входило в получаемый им «социальный заказ» и в оплату путешествия. Но подобный сорт клеветы был, по существу, весьма невинен. В самом деле, где, в каких монпарнасских кафе такая масса русских эмигрантов могла болтать подобную чепуху о Маяковском? В те годы в «Ротонде», в «Доме», в «Куполе», в «Closerie des Lilas» можно было встретить Эренбурга (уже ставшего советским гражданином), Цадкина, Сутина, Кикоина, Кремня, Пуни, Терешковича, Ларионова, Липшица, Мане-Каца, Орлову, Шагала, поляков Кислинга и Зборовского… Но никогда — ни одного русского эмигранта, который не знал бы, кем был Маяковский. Русские эмигранты этой категории собирались в те годы в маленьких русских ресторанчиках вроде «Чайки», возле моста Мирабо, и когда время от времени я заходил в эти симпатичные заведения, чтобы отпробовать руссейшего борща или сырной пасхи, я никогда не слыхал, чтобы тамошние посетители в своих беседах упоминали имя Маяковского: они судачили на совершенно иные темы.

Я принял это стихотворение за шутку и, разговаривая о нем с Маяковским, в свою очередь расхохотался. Однако Маяковский, к моему удивлению, даже не улыбнулся. Я его не узнал.

Цикл «Париж» заканчивался коротеньким стихотворением «Прощанье». Но это прощание с Парижем отнюдь не было окончательным: оно было написано в 1925 году. Последние строки говорили:

Я хотел бы

жить

и умереть в Париже,

Если б не было

такой земли —

Москва.

Драматический отзвук этой фразы имел двойственный смысл. В мыслях советских «контролеров» Маяковского она была лестной для Москвы (иначе говоря — для советского режима). В их представлении Маяковский хотел сказать, что Москва привлекала его и звала к себе сильнее, чем Париж. Но для Маяковского та же фраза означала, что он не может остаться в Париже, так как Москва (то есть советская власть) требовала, приказывала, обусловливала его возвращение в СССР. Эмигрировать, как многие другие русские поэты?

Нет, Маяковский слишком любил славу. И это отнюдь не упрек по его адресу. Кроме того, он все еще заставлял себя верить, что иллюзии, которым он поддался, еще окончательно не потеряны.

Вернувшись в Париж в 1927 году, Маяковский остановился, как и раньше, в маленьком отельчике «Истрия» на улице Campagne-Premi?ere. При нашей первой встрече в кафе «Дом» он ответил мне на мои расспросы о московской жизни:

— Ты не можешь себе вообразить! Тебя не было там уже три года.

— Ну и что же?

— А то, что все изменилось! Пролетарии моторизованы. Москва кишит автомобилями, невозможно перейти через улицу!

Я понял. И спросил:

— Ну, а социалистический реализм?

Маяковский взглянул на меня, не ответив, и сказал:

— Что же мы выпьем? Отвратительно, что больше не делают абсента.

Абсент вызывал в его памяти образ Верлена, о котором Маяковский писал (тоже в одной из парижских поэм):

Я раньше

вас почти не читал,

а нынче —

вышло из моды, —

и рад бы прочесть —

не поймешь ни черта:

по-русски — дрянь, —

переводы.

В 1927 году Маяковский прожил в отельчике «Истрия» с 29 апреля по 9 мая. Этот чистенький отельчик он, конечно, тоже должен был выбранить:

Я стукаюсь

о стол,

о шкафа острия —

четыре метра ежедневно мерь.

Мне тесно здесь,

в отеле «Istria»,

на коротышке

rue Campagne-Premi?ere.

Я не помню, где Маяковский останавливался в Париже в 1928 году, в котором он написал пьесу «Клоп». Но этот год был также годом начала знаменитых сталинских «чисток»: арест Троцкого и его высылка в Алма-Ату (Туркестан); арест и высылка свыше сорока других ближайших сотрудников Ленина (Раковский, второй посол во Франции; Карл Радек и другие).

Забавное совпадение: Радек, высланный в Тобольск, был поселен на улице Свободы…

Делать было нечего. Уже в 1927 году, полный недобрых предчувствий, Маяковский публично отрекся от футуризма. В 1928 году он набросился на «Леф» («Левый фронт»), течение, близкое к футуризму, основанное и руководимое самим Маяковским. Он заявил, что «старое отрепье Лефа нужно трансформировать», но вместо того чтобы найти новые, еще не использованные формы (что всегда характеризовало искания Маяковского), он вынужден был направить свой путь к сближению с «социалистическим реализмом», органически чуждым Маяковскому и окончательно безличным.

Однако этого рода «самокритики» было уже недостаточно. Политическая атмосфера требовала тогда нападения и на других, даже на друзей и на самых близких людей. В тот год уже целые столбцы советских газет отводились под подобного рода заявления.

Позорные примеры:

«Я, Зикеев Т.П., отказываюсь от отца, св. с ним порвал с 1927 г.».

«Я, Каменский Иосиф Бенционович, живу самостоятельно с 1906 г., а с отцом, чуждым мне идеологически, порвал всякую связь».

«Я, Гуськова А.А., отказываюсь от отца и порыв. с ним всякую связь».

И тому подобное…

Маяковскому, как и всем деятелям искусства в Советском Союзе, было известно, что в 1923 году я написал монументальный (4 х 3 арш.) портрет Льва Троцкого, а также портреты Склянского, Радека, Каменева, Зиновьева, Антонова-Овсеенко, Енукидзе, Муралова и других будущих жертв кровавого Сталина. Пробыв уже четыре года за границей, я потерял в глазах советской власти всякое доверие, и меня стали даже называть «троцкистом», хотя я не имел никакого отношения к политике, а портрет Троцкого был мне заказан Реввоенсоветом для музея Красной армии. И вот, выступив в Третьяковской галерее 18 февраля 1928 года на диспуте о выставке, посвященной Октябрьской революции, Маяковский, говоря о художниках, сказал (воспроизвожу по стенограмме, помещенной в книге «Литературное наследство. Новое о Маяковском», выпущенной издательством Академии наук СССР в Москве в 1958 году): «…Назовите мне одного левого художника, который уехал бы на Запад и остался там. Единственный товарищ Бурлюк, который сейчас находится в Америке, собирает там пролеткульт и выпускает сборник… (пропуск в стенограмме)… к десятилетию Октября, где на первой странице портрет Ленина. Это, товарищи, надо запомнить, и надо запомнить второе — что европейская левая живопись дает работников, нужных для коммунистической культуры, для коммунистического искусства, например, Диего Ривера[50]. Это человек, воспитанный на последних достижениях французской живописи. Возьмем коммуниста Георга Гросса[51], который вышел из самых левых течений живописи на Западе. Весь революционный коммунистический резервуар нашей культуры на Западе — это только так называемое левое искусство. Я убежден, что каждого из этих молодых людей, перетащив на Запад, можно там оставить. Например, ваш Анненков до войны может быть… (пропуск в стенограмме)… но сейчас он только ноздри и носики рисует. (С места: „Это ваш Анненков“.) Возьмите его себе…»

Однако во время своего пребывания в Париже в 1928 году Маяковский ни разу не обмолвился при мне, даже в шутку, об этом выступлении. Я его понимаю.

В последний раз Маяковский приехал во Францию в феврале 1929 года, сразу же после постановки его пьесы «Клоп» (13 февраля) в Москве, в театре Всеволода Мейерхольда.

«Союз Мейерхольда и Маяковского был не случайным явлением. Оба они с первых же дней советского переворота искренне отдали свою лиру коммунизму. Оба они были идеалистами, веровавшими в приход царства коммунистической свободы… Но их объединяло и разочарование в большевизме. Оба они увидели, что вместо светлой Коммуны Грядущего на советской земле строятся Всесоюзные Арестантские Роты, страшная новая аракчеевщина, всеумертвляющая диктатура, с послушной ей миллионной армией тупых партийных чинуш, советских мещан» (Н.А.Горчаков. «История советского театра». Изд. имени Чехова, Нью-Йорк, 1956 г.).

«Клоп», эта раздирающая клоунада на бесчеловечность человечества, была написана Маяковским в 1928 году, за два года до его самоубийства. «Клоп» был третьей (и предпоследней) театральной пьесой Маяковского и является уже прямой сатирой на советский режим. Первая пьеса — трагедия «Владимир Маяковский» — была написана еще в 1913 году. В 1918 году появилась «Мистерия-буфф», и последней пьесой Маяковского была «Баня», «стиравшая бюрократов коммунизма» (по выражению автора) и законченная годом позже «Клопа».

«Мистерия-буфф», «Клоп» и «Баня» были поставлены на сцене Мейерхольдом. Никто другой не решался на это — и по соображениям формальным («Мистерия-буфф»), и по соображениям политическим («Клоп» и «Баня»). Постановки «Клопа» и «Бани» были впоследствии включены в обвинительный акт Мейерхольда, заключенного в тюрьму (1939), где он и умер, и театр которого был уничтожен.

«Мистерия-буфф» выдержала на сцене не более двух или трех представлений. Об этой пьесе мой друг и один из ближайших товарищей Маяковского, Виктор Шкловский, ныне здравствующий в Советском Союзе, писал в 1919 году: «Маяковский родил толпу подражателей, которые сейчас попрекают друг друга плагиатами из него в своих журнальчиках. Маяковский растолкал локтями своих современников… И все же пьеса его, поставленная всего несколько раз, лежит себе и ждет своего XXV века… Я не считаю „Мистерию-буфф“ в числе лучших произведений Маяковского. Конец пьесы, по-моему, слаб, не вышел. Но по ходу диалога, почти целиком построенного на каламбуре, по мастерству эта вещь заслуживает того, чтобы ее ставить ежедневно, несмотря на ее злободневность… Маяковский взял, конечно, интуитивно самый прием народной драмы. Народная драма же вся основана на слове как на материале, на игре со словами, на игре слов. В блестящих страницах „Мистерии“ (особенно хороши первые) канонизирован народный прием».

Однако через два года после создания «Мистерии-буфф» Маяковский, требовательный к своему творчеству, заново переделал эту пьесу и написал в предисловии: «В будущем все играющие, ставящие, читающие, печатающие „Мистерию-буфф“ меняйте содержание — делайте его современным, сегодняшним, сиюминутным».

Щедрость и самоотреченность.

В новом варианте «Мистерия-буфф» была снова поставлена Мейерхольдом в 1921 году, но и на этот раз скоро была снята с репертуара.

«Клоп», которого мы могли видеть в Париже в прекрасной постановке Андрея Барсака и в остроумнейших декорациях Андрея Бакста в 1959 году, продержался на московской сцене тоже недолго, так как тенденция этой пьесы — высмеять самодовольство и стяжательность коммуниста, пришедшего к власти и желающего богато обставить свою жизнь, — оказалась в Советском Союзе не вполне своевременной. Пьеса была сразу снята со сцены. Героический Мейерхольд пытался восстановить этот спектакль в 1936 году, но эта попытка была ему запрещена.

Вспоминая сценическую работу над «Клопом», актер Игорь Ильинский, исполнявший главную роль Присыпкина, говорил о Маяковском: «Работа над спектаклем „Клоп“ протекала очень быстро. Спектакль был поставлен в немного более чем месячный срок… Несмотря на спешку и несколько нервную из-за этого обстоятельства обстановку, Маяковский был чрезвычайно спокоен и выдержан. Многое не выходило у актеров. И у меня в их числе. Подчас сердился Мейерхольд, но Маяковский был ангельски терпелив и вел себя как истый джентльмен. Этот, казалось бы, резкий и грубый в своих выступлениях человек, в творческом общении был удивительно мягок и терпелив. Он никогда не шпынял актеров, никогда, как бы они плохо ни играли, не раздражался».

Печальная участь «Клопа» постигла также и «Баню», еще более откровенно противопартийную, чем «Клоп», поставленную в Москве 16 марта 1930 года и почти немедленно запрещенную властями. Главными героями «Бани» снова являлись зазнавшиеся сталинский сановник Победоносиков и его секретарь Оптимистенко.

«Оптимистенки из пьесы „Баня“ Маяковского, которым кажется, что коммунистическое общество — это скакать верхом на палочке и всегда радоваться. Ничего подобного. Такого коммунистического общества мы не строим», — говорил Мейерхольд (стенограмма уже упомянутой здесь речи Мейерхольда 27 мая 1936 года).

Сюжет «Клопа» и «Бани», конечно, не нов. Не писал ли девяносто лет тому назад Федор Достоевский в «Бесах»: «Почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник… почему это?»

Не заглядывая так далеко, вспомним пьесу Максима Горького «Работяга Словотеков», написанную еще в 1920 году и о которой я говорил уже в главе, посвященной М.Горькому. Та же самая тема. Однако с формальной стороны пьеса Маяковского не имеет ничего общего ни с Достоевским, ни с Горьким и осталась типично маяковской.

Тяжкие разочарования, пережитые Маяковским, о которых он говорил со мной в Париже (как и мой друг, гениальный Мейерхольд, во время своих приездов во Францию), заключались в том, что (как они оба довольно поздно поняли) коммунизм, идеи коммунизма, его идеал, это — одна вещь, в то время как коммунистическая партия, очень мощно организованная, перегруженная административными мерами и руководимая людьми, которые пользуются для своих личных благ всеми прерогативами, всеми выгодами «полноты власти» и «свободы действия», это — совсем другая вещь. Маяковский понял, что можно быть «чистокровным» коммунистом, но — одновременно — совершенно разойтись с коммунистической партией и остаться в беспомощном одиночестве.

В январе 1929 года Троцкий был уже изгнан из СССР в Турцию. В том же месяце Рыков, Бухарин и Мдивани (первый торговый представитель СССР во Франции) были также арестованы, и массовый террор коснулся всех родов деятельности в СССР. Я упоминаю здесь об этом для того, чтобы восстановить атмосферу, в которой Маяковскому пришлось создавать свои последние произведения.

22 февраля 1929 года Маяковский снова появляется в отельчике «Истрия», где остается до 29 апреля. Возвратившись в Советский Союз, он публикует три последние поэмы, посвященные Парижу, или — в данном случае — парижанкам.

КРАСАВИЦЫ

В смокинг вштопорен,

побрит что надо.

По гранд

по опере

гуляю грандом.

Смотрю

в антракте —

красавка на красавице.

. . . . . . .

Талии —

кубки.

Ногти —

в глянце.

Крашеные губки.

. . . . . . .

Спины

из газа

цвета лососиньего.

Упадая

с высоты,

пол

метут

шлейфы.

. . . . . . .

Брошки — блещут…

на тебе! —

с платья с полуголого.

Эх,

к такому платью бы

да еще бы…

голову.

ПАРИЖАНКА

…Не знаю, право,

молода

или стара она,

до желтизны

отшлифованная

в лощеном хамье.

Служит

она

в уборной ресторана —

маленького ресторана —

Гранд Шомьер.

Выпившим бургундского

может захотеться

для облегчения

пойти пройтись.

Дело мадмуазель

подавать полотенце…

. . . . . . .

пудрой подпудрит,

духами попрыщет,

подаст пипифакс

и лужу подотрет.

Раба чревоугодий

торчит без солнца,

в клозетной шахте

по суткам

клопея…

. . . . . . .

но очень

трудно

в Париже

женщине,

если

женщина

не продается,

а служит.

Спрашивается: что должен был бы сказать Маяковский о госпоже Жолио Кюри, о Симоне де Бовуар, об Эльзе Триоле, о Жаннетте Вермерш, о Даниель Дарье, о балеринах Лиан Дейде, Ивет Шевире, об Оленьке Спесивцевой, о Тамаре Тумановой, или — еще проще — о продавщицах в магазинах, о служащих в различных бюро, о машинистках, о стенографистках, или — о домашних хозяйках. Все же ему известно было, что в Париже женщины не чинят асфальтовые тротуары и не таскают на своих плечах железнодорожные рельсы, как это до сих пор делается в Советском Союзе во имя «равенства». И, кроме того, — подтирать лужи в уборных — занимаются ли этим в СССР исключительно мужчины, одетые в смокинги?

Последнее стихотворение, написанное в Париже, называется «Заграничная штучка». Оно длинное. Я приводить его не буду. В нем говорится о парижских проститутках и об извращенности клиентов. Маяковский удивляется, что нормальные, красивые проститутки не пользуются успехом у парижан. Но вот одной железнодорожной будочнице, «на счастье», поезд отрезал ногу. Поправившись, она вернулась в Париж. «Безножье возбуждает», — говорит Маяковский про парижан: безногая девица — «нарасхват». Заканчивается эта поэма, занимающая три печатные страницы, следующими словами: «Как просто за кордоном сделать карьеру».

И вот, наконец, параллельно с политическими событиями начинается «самокритика» Маяковского. В стихотворении «Ответ на будущие сплетни» Маяковский объясняет, почему он привез из Парижа автомобиль «рено», а не галстук, и успокаивает советчиков, говоря:

…если

объявят опасность

и если

бой

и мобилизация, —

я, взяв под уздцы,

кобылиц подам

товарищу комиссару…

«Кобылицы» — это шесть лошадиных сил его автомобиля. Автомобильный вопрос в те годы был очень сложен в Советском Союзе. Автомобиль могли иметь только высокостоящие партийцы и так называемые «ответственные работники», то есть люди, формировавшие «привилегированный класс». Простые обыватели думать об автомобилях не смели, как, впрочем, не смеют там и теперь.

Прежде чем расстаться с Маяковским — жертвой, я напомню еще одну из его последних поэм, может быть наиболее страшную. Гниющий капиталистический Париж; Париж проституток; Париж убийц; Париж идиотов — русских эмигрантов; но также Париж, в котором Маяковский хотел бы жить и умереть, — этот Париж уже забыт. Новая поэма воспевает строительный триумф пролетарского рая и называется очень поэтично: «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру». Цитировать эти стихи мне не только неприятно, но и больно. И тем не менее придется. Длина — четыре печатных страницы. Достаточно нескольких строк.

Все хорошо.

Но больше всего

мне

понравилось —

это…

. . . . . . .

удобней,

чем земля обетованная…

. . . . . . .

это —

ванная.

. . . . . . .

На кране

одном

написано

«Хол.»,

на кране другом —

«Гор.».

. . . . . . .

Брюки на крюк,

блузу на гвоздик,

мыло в руку

и…

бултых!

. . . . . . .

…думаю:

— Очень правильная

эта,

наша,

советская власть.

До такой высоты вдохновения во Франции не дошел ни один Превер, «декадентствующий» прогрессист: он воспевает еще «мертвые листья». Но независимо от этого тема Маяковского, продиктованная пропагандной необходимостью, лжива. Квартирами с ванными комнатами располагали в СССР только всякого рода Хрущевы и Эренбурги. Литейщики Козыревы живут по три, по четыре семьи в одной маленькой квартирке, по три, по четыре человека в комнате. Что же касается ванных комнат…

Впрочем, не следует забывать, что своего литейщика Маяковский недаром назвал Козыревым, то есть — козырь, удачник.

Рассматривая эту поэму с точки зрения литературной формы, мы видим, что Маяковский просто стер самого себя.

В 1902 году французский писатель Андре Жид за пятнадцать лет до коммунистической революции уже описал в своем романе «Immoraliste» с почти фотографической точностью психологию людей при советском режиме. «Прежде всего, — писал Андре Жид, — каждый претендует не походить на самого себя. Каждый ищет вождя, чтобы ему подражать; он даже не ищет вождя, которому надо подражать, он принимает вождя уже выбранного… Закон подражательства; я называю это законом страха. Страх остаться в одиночестве. И человек не находит себя самого. Это моральное головокружение есть самая худшая трусость… То, что человек чувствует в самом себе различного от других, именно это и есть то самое редкое, чем он владеет, что каждому придает ценность; и именно это человек старается в себе уничтожить. Он подражает».

Нивелирование. Всеобщее уравнение. Бесконечная серость, которую в Советском Союзе стараются выдать за красное…

Как бы желая поддержать мысль Андре Жида, Эрнест Хемингуэй писал: «Всякое искусство создается исключительно индивидуальностью. Индивидуальность — это все то, чем обладает человек».

Это качество Маяковский утратил.

В последний раз я встретил Маяковского в Ницце, в 1929 году. Падали сумерки. Я спускался по старой ульчонке, которая скользила к морю. Навстречу поднимался знакомый силуэт. Я не успел еще открыть рот, чтобы поздороваться, как Маяковский крикнул:

— Тыщи франков у тебя нету?

Мы подошли друг к другу. Маяковский мне объяснил, что он возвращается из Монте-Карло, где в казино проиграл все до последнего сантима.

— Ужасно негостеприимная странишка! — заключил он.

Я дал ему «тыщу» франков.

— Я голоден, — прибавил он, — и если ты дашь мне еще двести франков, я приглашу тебя на буйябез.

Я дал еще двести франков, и мы зашли в уютный ресторанчик около пляжа. Несмотря на скромный вид этого трактирчика, буйябез был замечательный. Мы болтали, как всегда, понемногу обо всем и, конечно, о Советском Союзе. Маяковский, между прочим, спросил меня, когда же наконец я вернусь в Москву. Я ответил, что я об этом больше не думаю, так как хочу остаться художником. Маяковский хлопнул меня по плечу и, сразу помрачнев, произнес охрипшим голосом:

— А я — возвращаюсь… так как я уже перестал быть поэтом.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

8. Владимир Маяковский

8. Владимир Маяковский Году в 1919—1920-м я переехала в Москву и попала на службу в Главполитпросвет. Случилось это так: один из знакомых написал мне рекомендательную записку к некоему тов[арищу] Данилер. Я пришла в многоэтажное здание и по указанию встречных на лестнице

МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович

МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович 7(19).7.1893 – 14.4.1930Поэт, художник-график. Член объединения «Гилея», «Бубновый валет». Участник сборников и альманахов «Садок судей. II», «Требник троих», «Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна», «Рыкающий Парнас», «Молоко кобылиц»,

4. Владимир Маяковский

4. Владимир Маяковский С Владимиром Маяковским Фаина Раневская встретилась в юном своем возрасте. В то время в Москве было что-то вроде закрытого клуба, куда приходили артисты, поэты, музыканты, приводили своих друзей. Для всех остальных попасть в клуб было очень

Владимир Маяковский. Бумажный солдат

Владимир Маяковский. Бумажный солдат Наука ненависти Иногда кажется, что Маяковский сегодня прочно забыт. Им так перекормили в годы застоя, что больше не тянет. Да и его творчество как-то не очень соответствует сегодняшним настроениям.А между тем цитаты из его стихов

Владимир Маяковский

Владимир Маяковский Маяковский очень любил Пушкина, он очень высоко его ставил, он мог писать, как Пушкин, это сказалось в его последних стихах «Во весь голос», но он боролся с эпигоном Пушкина. Он не хотел писать, как Пушкин, и стремился выработать свой язык. Сказать, что

Поэт революции Владимир Маяковский

Поэт революции Владимир Маяковский Владимир Владимирович Маяковский родился 7 (19) июля 1893 года в селе Багдади Кутаисской губернии в дворянской семье. Отец Маяковского служил лесничим на Кавказе; после его смерти в 1906 году семья переехала в Москву. Владимир Владимирович

Отец Владимир Константинович Маяковский

Отец Владимир Константинович Маяковский Вера Николаевна Агачева-Нанейшвили:О Владимире Константиновиче мама говорила, что это был человек весьма добрый, ласковый, гостеприимный, общительный, веселый, остроумный, человек неутомимой энергии, жизнь которого проходила

Трагедия «Владимир Маяковский»

Трагедия «Владимир Маяковский» Алексей Елисеевич Крученых:Одно дело – писать книги, другое – читать доклады и доводить до ушей публики стихи, а совсем иное – создать театральное зрелище, мятеж красок и звуков, «будетлянский зерцог», где разгораются страсти

Владимир Маяковский Я САМ

Владимир Маяковский Я САМ ТЕМА Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Люблю ли я, или я азартный, о красотах кавказской природы также — только если это отстоялось

Одинокий влюбленный. Поэт Владимир Маяковский

Одинокий влюбленный. Поэт Владимир Маяковский За десять минут до смерти Маяковский смеялся. Тихо и нежно.— Девочка, у тебя есть деньги на такси? — спросил он Веронику Полонскую, актрису МХАТа, с которой только-только закончил выяснять отношения. Поэт понял, что она

К. Томашевский[420] Владимир Маяковский[421]

К. Томашевский[420] Владимир Маяковский[421] 1В газете «Современное слово», удешевленном и демократизированном издании кадетской «Речи» <…> было напечатано, что Владимир Маяковский приглашает в Троицкий театр миниатюр[422] на читку всех желающих участвовать в его

Поэт революции Владимир Маяковский

Поэт революции Владимир Маяковский Владимир Владимирович Маяковский родился 7 (19) июля 1893 года в селе Багдади Кутаисской губернии в дворянской семье. Отец Маяковского служил лесничим на Кавказе; после его смерти в 1906 году семья переехала в Москву. Владимир Владимирович

Владимир Маяковский и Лиля Брик

Владимир Маяковский и Лиля Брик Тот, кто думает, что Муза обязательно должна быть созданием небесной красоты, как правило, глубоко заблуждается. Лиля Брик – роковая возлюбленная великого поэта Владимира Маяковского, та, ради которой он совершил в своей жизни множество

Владимир Маяковский и Борис Пастернак

Владимир Маяковский и Борис Пастернак 1Если я, говоря о современной поэзии России, ставлю эти два имени рядом, то потому, что они рядом стоят. Можно, говоря о современной поэзии России, назвать одно из них, каждое из них без другого – и вся поэзия все-таки будет дана,