Андрей Ланской, абстрактное искусство и русские художники в «Парижской школе»

Андрей Ланской, абстрактное искусство и русские художники в «Парижской школе»

1

125 лет тому назад японец Хокусай писал:

«Я влюблен в живопись с тex пор, когда я впервые осознал ее существование, в шестилетнем возрасте. Я написал несколько картин, которые мне казались очень хорошими, когда мне было уже пятьдесят лет. Но в действительности ничто из того, что мною было сделано ранее семидесяти лет, не имеет никакой ценности. В семьдесят три года я разглядел наконец все виды природы: птиц, рыб, зверей, деревья, траву, все. Когда мне будет восемьдесят лет, я пойду еще дальше, и в девяностолетнем возрасте я познаю действительно всe тайны искусства. Когда я доживу до ста лет, мое искусство станет поистине совершенным, и моя высшая цель будет достигнута приблизительно в сто десять лет, когда каждая линия и каждое пятно, которые я набросаю, будут наполнены жизнью».

Ну а позже, то есть после ста десяти лет, можно будет больше не волноваться: там начинается вечность. Это уже моя фраза, которую я добавляю к строкам Хокусая. Теперь я процитирую Андрея Ланского:

«Есть у живописи единственный друг: это — время».

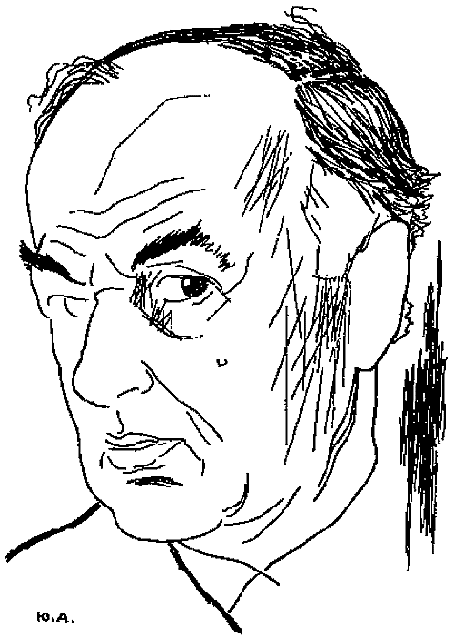

Почему я так начинаю статью об искусстве замечательного Ланского? Может быть, потому, что Ланской — человек уже не первой молодости, а сегодняшняя живопись его молодеет или — вернее — расцветает по-новому с каждым годом…

Я следил за развитием искусства Ланского на протяжении тридцати лет. Уже в его ранние годы, когда оно было еще (как принято теперь говорить) «фигуративным», «предметным», искусство Ланского увлекало меня своей свежестью и индивидуальностью. Я видел множество его картин, гораздо больше, чем можно видеть на выставках, так как я «принадлежал» тогда тому же торговцу картинами, что и Ланской: тонкому и культурному ценителю живописи — Бингу, имевшему тогда галерею на улицe Боэсси.

В «интерьерах» Ланского краски гуляли по холсту, как им хотелось. Я редко видел (почти никогда) картины, где краски сами по ceбе казались авторами. Создавалось впечатление, что не было ни живописца, ни кисти, но что краски распределялись на поверхности по их собственному усмотрению. Были ли в картине персонажи или предметы, краски скользили по ним, не замечая их реальной сущности, и останавливались там, где отвлеченная оптическая логика находила эту остановку наиболее выразительной.

Одним из самых характерных (и редчайших) примеров подобной самостоятельности мазка и красочных сочетаний являются картины Ван Гога: они создавались сами собой, и, вероятно, поэтому они неподражаемы.

Живопись Ван Гога не имеет, впрочем, ничего общего с творческим искательством Ланского. Я привел этот пример лишь к тому, чтобы подчеркнуть, что картина только тогда приобретает значительность, когда самостоятельную, командующую роль играют в ней распределение и сочетание форм и красок. Разве, смотря на Джоконду, я интересуюсь ее улыбкой, о которой столько написано? Нет, я ее не замечаю. Меня волнует живопись Леонардо да Винчи. То же самое происходит по отношению к картинам Рембрандта или Греко, Джотто или Грюнвальда, Дюрера или Тинторетто, и так далее — до наших дней. Что же касается улыбки Моны Лизы, то мне придется когда-нибудь специально пойти в Лувр, чтобы наконец разглядеть ее.

В картине Репина «Иван Грозный, убивший своего сына» — вытаращенные глаза и капли пота на лице Грозного не произвели бы никакого впечатления, несмотря на все анатомические подробности, если бы Репин (которого в СССР несправедливо считают предвeстником «социалистического реализма») не написал свою картину исключительно в кроваво-красных тонах, счастливо уничтоживших фотографическую безличность. Кроваво-красная комната, кроваво-красные отблески повсюду — это они создают атмосферу убийства и отцовской трагедии Грозного. Краски говорят их собственным языком.

— Если бы я написал эту картину в голубых тонах, она была бы сразу забыта, — сказал мнe как-то сам Репин в куоккальских «Пенатах», в одну из своих знаменитых «Сред», когда у него собирались не только любители «реалистического» искусства, но и молодежь моего поколения — до Пуни, до Есенина и Маяковского включительно.

Подлинная сущность живописи всегда заключалась в гармоническом столкновении красок, в их творческом, созданном художником, а не воспроизведенном с натуры, содружестве. Прототипом абстрактной, то есть — чистой, беспредметной живописи является музыка. Если бы композитор вместо отвлеченных, им созданных сочетаний звуков и ритмов стал бы воспроизводить собачий лай, шум проезжающей телеги, кашель в соседней комнате, скрип двери и прочую реальную звуковую неурядицу, то музыка как искусство перестала бы существовать[258]. Музыка пробудила в живописце стремление к отвлеченной, независимой красочной композиции. Недаром первый абстрактный живописец, литовец Чюрленис (умерший в 1911 году), называл почти все свои произведения музыкальными терминами: «Симфония в розовых тонах», «Весенняя соната, allegro» и т. д. Музыкальные названия картин встречаются также у Кандинского, у Мондриана и у других мастеров абстрактной живописи. Один из наиболее тонких абстрактных художников современного Парижа, наш соотечественник Сергей Шаршун, тоже открыто заявляет о родстве своей живописи с музыкой. Его чрезвычайно мастерски написанные (часто — только в белой гамме и с небольшими рельефами) произведения, тоже постоянно молодеющие, несмотря на возраст автора, действительно вызывают в зрителе своего рода концертные ощущения. Произведения этого художника, как и Ланского, несомненно перешагнут в вечность значительно раньше стодесятилетнего возраста, благодаря окончательно помолодевшей, то есть совершенно новой по форме, живописи.

Первые полностью беспредметные картины Ланского относятся к 1942 году. С тех пор они беспрестанно совершенствуются, углубляются, оформляются, не теряя, однако, своей первоначальной своеобразности. Как в «предметной», так и в абстрактной живописи Ланской сразу занял свое собственное место.

Современная абстрактная живопись успела уже, к сожалению, подразделиться на ряд вполне осознанных, ограниченных своими задачами групп (или — течений), на ряд «измов»[259] и народила во всех странах (за исключением Советского Союза) большое количество художников, мастерство которых, лишенное каких-либо индивидуальных исканий, является уже вполне подражательным, как это было свойственно огромному количеству художников «предметного» искусства, до «социалистического реализма» включительно.

Наиболее близким Ланскому «измом» следует считать «ташизм». Если Михаил Ларионов назвал свое абстрактное искусство «лучизмом», то «ташизм» назывался бы, вероятно, по-русски «пятнизмом». Но так как Казимир Малевич провозгласил в Poccии «супрематизм», а Владимир Татлин — «конструктивизм», то и мы оставим слово «ташизм» без изменения.

По счастью, сходство «ташистских» картин с живописью Ланского носит исключительно поверхностный, неорганический характер. Существенная разница между произведениями Ланского и картинами ташистов (да и не только одних ташистов) заключается в том, что последние, разбрасывая пятна по холсту, не умеют (или не находят нужным) дать им законченную, самостоятельную композицию. Раскраска (иногда — очень высокого качества) их картин может без конца повторяться влево и вправо, вниз и вверх. Таким образом, формат этих картин кажется всегда случайным и неоправданным, как на отрезанных по аршину кусках (образчиках) пестрой материи или обоев. Картины Ланского, напротив, носят вполне законченный характер, и рама не обрывает их на полпути, но логически замыкает в себе и подчеркивает их органическую композиционную целостность, стройность и завершенность. Это качество картин Ланского особенно ценно и в абстрактной живописи довольно редко. То же качество, но всякий раз в иной индивидуальной концепции, выделяет произведения немецкого художника Ганса Хартунга, англичанина Станлея Хейтера, японца Кумия Сугая, голландца Михаила Сёфора (исключительное по своеобразному мастерству виртуозно-линейное графическое искусство), швейцарца Жана Тингели (электродинамическая живопись: картины, дополненные движущимися элементами), бретонца Таля Коата, бесконечно молодеющего восьмидесятичетырехлетнего француза Жака Виллона, испанца Антонио Тапиэса, алжирца Жана Атлана, итальянца Роберта Криппа, американца Джона Кёнига, венгерца Виктора Вазарели и десятка других живописцев различных национальностей (я не касаюсь здесь скульптуры), а также — русских парижан: Михаила Ларионова (период лучизма), Наталии Гончаровой (давний лучизм и ее последняя парижская выставка 1959 года), Василия Кандинского, Льва Зака (чрезвычайно продуманные и мастерски законченные композиции), упомянутого уже Сергея Шаршуна, Филиппа Гозиассона, Орлова, Иды Карской, весьма талантливого Петра Дмитриенко, Анны Старицкой, одного из самых знаменитых сейчас беспредметных художников — Сергея Полякова[260], Николая Стааля, Гримма, ставшего беспредметником в самое последнее время, и, конечно, русских абстрактных живописцев, оставшихся, запрещенных и умерших в Советском Cоюзе: Казимира Малевича (породившего множество подражателей и плагиаторов), Владимира Татлина (та же участь), Любови Поповой, Георгия Якулова, Александра Родченко (еще жив, но уже давно перешел на прикладное искусство)…

Я привожу здесь столько русских имен не потому, что я сам — русский, и не потому, что я пишу для русского журнала, но потому, что — исторически — беспредметное, абстрактное искусство родилось и впервые сформировалось (практически и теоретически) в Poccии, и еще потому, что именно pyccкие пионеры этой артистической революции привили ее принципы художникам Запада. Но это уже особая тема, и я вернусь к ней как-нибудь в следующий раз.

Повторяю: Ланской, несмотря на некоторые внешние признаки, — не ташист. Он вообще не принадлежит ни к какому «изму». Ланской есть Ланской и, кажется, гордится этим. Во всяком случае, мне хотелось бы думать, что он гордится своим творческим одиночеством, своей неоспоримой, отчетливо выраженной индивидуальностью. Тем более что в наше время художники, и молодежь в особенности, почти всегда стремятся «примкнуть» к какому-либо уже сложившемуся направлению, к какой-либо модной «школе». Это считается «коммерчески» очень выгодным и необходимым для наиболее легкого и быстрого признания среди торговцев картинами и их покупателей. Но, по существу, понятия «школа», «направление», «течение» означают в искусстве не что иное, как отсутствие индивидуальности, подражание, эпигонство. Если, например, история «импрессионизма» сохранила не более десятка имен, то эти имена принадлежат именно тем художникам, творчество которых не имеет между собой ничего схожего, кроме, может быть, некоторых философских идей их времени. Моне никак не похож на Дега, как Ренуар не похож на Мане, и т. д. Каждый из них остается самим собой, несмотря на все обобщения, к которым прибегают историки искусства. Но в ту же эпоху работали десятки и сотни других художников, именовавших себя «импрессионистами». Они заполняли своими произведениями выставочные салоны, походили один на другого, писали в одной и той же «манеpе», и о них не сохранилось никаких воспоминаний. Репин (я упоминаю о нем, потому что пишу для русского журнала) тоже был и останется Репиным, в то время как сотни «репинцев» изчезнут навсегда. Так же, как из тысячи (я говорю без преувеличения) международных «ташистов» сохранится не более двух десятков имен, произведения которых окажутся наименее близкими между собой. Искусство есть творчество, изобретательство и, следовательно, индивидуальность. Подражание, хотя бы и весьма мастерское, не есть искусство; подражание есть ремесло[261].

Две недавние выставки произведений Ланского (oбе — в этом году) показали сначала его гуаши (в галерее Клода Бернара), затем — масляные картины. К этой последней выставке, продержавшейся весь июнь в галерее Раймонды Казенав, была очень тщательно издана небольшая монография-каталог, с текстом известного критика и историка абстрактного искусства Р.В.Гиндерталя, уже не впервые пишущего о Ланском. Около двадцати страниц в этой брошюре было отведено воспроизведению картин художника (в черном и в красках). К сожалению, делать с красочной абстрактной картины одноцветный снимок — это то же, что зарегистрировать на диске симфонию Чайковского, выбросив из нее все ноты, за исключением «до» и «рэ». Подобный способ воспроизведения, никогда не применяющийся в музыке, общепринят по отношению к живописи. Passons[262].

Я выписываю из каталога несколько названий картин:

«Пронзая потолок»

«Водяная весть»

«Ключ от сада»

«Розовый снег»

«Непримиримое красное»

«Дыханье маков»

Впрочем, названия картин, как и заглавия литературных произведений, дают не более чем синтетический намек на их содержание, их тему, их сущность. Да и то — далеко не всегда. Если «Пиковая дама», «Мертвые души», «Отцы и дети», «Преступление и наказание», «Война и мир» (или, как у Маяковского, «Война и Mip») подсказывают что-то будущему читателю, то «Евгений Онегин» или «Анна Каренина» не вызывают никаких ассоциаций: почему, в самом деле, «Евгений Онегин», а не «Матвей Елагин»? Почему «Анна Каренина», а не «Наталья Черкасова», «Вишневый сад», а не «Березовая роща», «Дядя Ваня», а не «Дядя Петя»?

Оставим названия и заглавия для каталогов и для оглавлений, где они действительно необходимы. Или — для теx случаев, когда название полностью заменяет картину и делает ее ненужной. Пример: «Заслуженная доярка колхоза III Интернационал, Ворошиловской области, Варя Радушева получает орден Ленина из рук делегата местного Комитета РКП». Точно и ясно. Картину уже можно не смотреть: она целиком рассказана в названии. Не теряя времени, мы проходим мимо…

Подлинные картины говорят сами за себя. Живопись Ланского раскрывает для нас его внутрений мир, иначе говоря — его видения. Чем они вдохновлены — дождливым пейзажем, случайной радостью, прочитанной книгой, бессонницей, математической проблемой или концертом — это уже другой вопрос, который нас не касается. Перед нами — картина, и Ланской прав, когда говорит:

«Не то, что проникает в глаз художника, обогащает картину, но то, что выходит из-под его кисти… В картине не следует искать источника, но — результат».

Больше того: у настоящего художника название картины определяется лишь тогда, когда она уже почти окончательно сформирована: так как картина есть производное красочной стихии, красочных атак, наличие которых в художнике отличает его от других людей, как наличие звуковой стихии отмечает композитора. Сергей Прокофьев сказал мне однажды (совсем не в шутку):

— Иногда, ты знаешь, я целые ночи не могу заснуть: все галдит, все орет вокруг меня и во мне самом. Пожалуй, только к утру этот рев начинает организовываться и стихает.

Краски, линии и формы диктуют картину. Краски, линии и формы создают ее содержание. Подчинение воле красок, форм, линий является биологической неизбежностью для художника. Известный французский абстрактный живописец Жан Базен писал:

«Я чувствую себя перед каждым новым холстом так, как будто я никогда до того не занимался живописью, и если действительно существует неоспоримая логика в манере, в которой развиваются в картинe формы и краски, то она отнюдь не является результатом ясного предварительного расчета, но, напротив, часто идет, несмотря на мою сопротивляемость, против моего настроения, моего вкуса, моих суждений».

Передо мной — две страницы, написанные приблизительно на ту же тему (по-французски) Ланским. Я перевожу из них следующий пассаж:

«Обычно я начинаю картину с накладывания на белый холст углем или пастелью некоторых линий, которые намечают известное сочетание форм. Потом появляются краски, и борьба начинается. Все — в зародыше, и картина еще не родилась. Вскоре, однако, осуществляется аккорд между формами и красками; картина находит, таким образом, свой центр и начинает существовать. Порой уже становится даже возможным дать ей название».

Правда, Ланской не идет в своих признаниях так далеко, как Базен. Говоря о зарождении картины, Ланской не отрицает соединения внешних впечатлений с внутренними переживаниями и подсознательного влияния этой амальгамы на кристаллизацию отвлеченных образов. Но, несмотря на «борьбу», он уверен в конечной победе своего творческого контроля.

«Недавно я провел два дня в Дюнкерке, — рассказывает Ланской на теx же двух страницах. — Руины, как, вероятно, всякие руины, очень красивы и суровы. Я долго бродил по берегу моря, не встретив никого, и почувствовал желание написать картину, которая уточнялась в моих мыслях лишь своими размерами (195 х 97 см) и старыми тонами. Я не хотел делать никаких зарисовок. Я находился под впечатлением развалин, моря, блуждания, воздуха, которым я дышал, и усталости, которую я испытывал. Другие ощущения и другие воспоминания вплетались, быть может, тоже.

Эту картину я пишу теперь. Она была начата в серых и в черных тонах, но теперь она расцветает. Между моментом, когда я задумал впервые этот холст, и днем, когда я начал его писать, множество переживаний обогатило или усложнило первоначальную идею. Но совершенно очевидно, что в законченном виде картина не оторвется полностью от зачаточной идеи».

И Ланской говорит в заключение:

«Я пишу беспредметное с натуры или — вернее — с жизни, и всегда в согласованности с жизнью».

Не напоминает ли эта фраза слова Хокусая?

Я смотрю на картины Ланского: на пожар, на вихрь красных красок; на нежные, розово-телесно-голубые холсты; на глубину синих изгибов; на черно-белую трагедию; на ласковость мазка, на его неожиданные взрывы, нарушающие ровность поверхности… Здесь нет неосмысленной разбросанности и пятен, как у Аниты Каро, у Шелимского, у Фише, у Коппеля, у Поллока; нет геометричности Ритшля, Пилле, Мортенсона, Альберса, Моголи-Нажи, Диаса, Маньелли, геометричности, убивающей их индивидуальность; здесь нет игрушек Небеля, Лапика, Дависа, Корнея, Бауэрмейстера, Алькоплея, Бертлинга и пр., и, конечно, — ни березовой рощи на закате солнца, ни вкусного натюрморта, ни улыбки красивой девушки, ни Марата, убитого в ванне, ни веселой компании за столом…

Я стою перед красочной поэмой Ланского. Я ее вижу, я ее слышу, я с ней разговариваю, как каждый день беседует со мной цветная литография Ланского, висящая вот уже десять лет в моей мастерской.

Красочная поэма — это и есть подлинная, свободная, творческая живопись.

2

Теперь я отрываюсь от Ланского и перехожу к вопросу об абстрактном искусстве вообще: о его корнях, о его судьбах, о его значении. Впрочем, здесь я снова приведу слова Ланского:

«Живопись всегда была абстрактной, только этого не замечали».

На протяжении всей истории человечества нам известен только единственный сорт людей, который мог запечатлевать в красках и в линиях видимый мир: это были художники, то есть люди, одаренные от природы этой, единственной в своем роде, способностью. Еще в диком, примитивном состоянии, живя в пещерах и не посещая никаких Академий художеств или рисовальных школ, эти странные люди изображали с необыкновенным мастерством оленей и бизонов. Но те же примитивные пещерные художники, еще раньше того, создавали уже и отвлеченные элементы искусства, то есть миp воображаемый: пятна, линии, круги, квадраты, треугольники, звезды…

С веками, с тысячелетиями надвигалась и развивалась цивилизация. Пещеры постепенно превращались в дворцы; звериные шкуры — в шелка, в бархат, в кринолины; какой-то великий умница, имя которого затерялось во времени, изобрел колесо; цивилизация рванулась в будущее на колесах, потом полетела на самолетах и т. д.

Художники, тем не менее, продолжали творить свои абстракции: точки, черточки, крестики, завитушки, комбинируя их каждый по-своему, углубляя, усложняя. Но одновременно с этим, повинуясь полной невозможности запечатлеть образы видимого, реального мира иными способами, они продолжали изображать на досках, на пергаменте, на холсте, на бумаге — окружающую их действительность: лицо любимой девушки, историческое событие, понравившийся пейзаж, уютный интерьер и т. п…

В пещерные времена художники работали для себя, подчиняясь своей природной потребности. Но тысячелетия изменили социальные, экономические и культурные взаимоотношения человечества. Мало-помалу люди, не обладавшие способностями художника, но желавшие запечатлеть для себя (или для потомства) лицо любимой девушки (или свое собственное лицо), историческое событие, понравившийся пейзаж или интерьер, стали обращаться к художникам.

Несмотря, однако, на вполне естественную потребность изображения видимого миpa и сохранения этих изображений для будущих поколений, художники никакой эпохи не были реалистами, копиистами. Потому что подлинный художник всегда оставался творцом, изобретателем.

«Живопись всегда была абстрактной, только этого не замечали».

Ни египетские фрески, ни древнегреческие Венеры, ни средневековые примитивы, ни Распятия Чимабуэ, ни сладчайшие Мадонны Рафаэля, ни золото Рембрандта, ни романтизм Делакруа не были копиями с натуры. Не говоря уже о первых вспышках сюрреализма времен Иеронима Босха, Брейгеля или их французского современника скульптора Лижье Ришье, рядом с которым Сальватор Дали кажется отсталым ребенком. «Предметность» их произведений оставалась чрезвычайно условной. Художники переделывали, перекраивали, пересоздавали природу каждый по своему усмотрению, и именно эти индивидуальные отклонения составляли ценность художественных произведений. Леонардо да Винчи писал, что он хотел соперничать с природой, то есть — создавать свою собственную природу, природу Леонардо да Винчи.

Что же касается искусства «беспредметного», то оно, как не отвечавшее чрезвычайно расширившейся обывательской потребности изображения внешнего мира, было отброшено на ковры, на обои, на платья, на тряпки, на орнаменты, получило прозвище «декоративного» искусства и отошло на второй план. Но отнюдь не исчезло и не смирилось.

Настоящий реализм, победа подражательных возможностей искусства пришли лишь в середине XIX века. Но именно здесь произошло роковое столкновение: в те же годы Ниэпс и Дагер изобрели фотографию, то есть технический способ, без помощи художника, точного воспроизведения видимого мира. Столкновение художника с фотографией сыграло в искусстве решающую роль. С этого момента начинается его протрезвление. Чем дальше развивается фотографическое мастерство, тем сильнee художник начинает чувствовать ненужность подражательного, реалистического искусства, закрепостившего его на протяжении веков. Когда фотография входит уже в обиход, в повседневность, появляются импрессионисты. Фотография все шире завоевывает поле деятельности. В искусстве появляются Сезанн, Ван Гог, Матиcс, Пикассо, кубизм, футуризм, пюризм, дадаизм и т. д. Чем совершеннее становятся фотографические снимки, тем дальше художники отходят (часто — подсознательно) от реализма. Фотография достигает своих вершин: она может уже воспроизводить видимый мир не только в статических образах, но и в движении (кинематограф). В этот период в искусстве на первый план снова выходит творчество беспредметное. Видимый, внешний мир, во всех своих видоизменениях и, наконец, в красках и даже в рельефе, становится достоянием фотографии. Передовые художники к этому времени окончательно посвящают себя изображению невидимого или — вернее — только ими видимого, внутреннего мира.

Педанты и теоретики искусства отжившего времени восстают против подобной эволюции. Они обвиняют художников в «декадентстве», в снобизме, в бессмыслице. Еще более заскорузлые педанты, иначе говоря — советские Ждановы, называют абстрактное искусство преступлением, «капиталистической вылазкой» и запрещают его в пределах своих границ как форму искусства, «недоступного пониманию широких народных масс». Это последнее утверждение является для Ждановых основным, решающим доводом. Широким народным массам, утверждают Ждановы, нужен социалистический реализм. И ничего больше. Bсe иные проявления искусства либо способствуют упадочничеству, духовному разложению, либо остаются непонятными и потому подлежат упразднению.

Вопрос о недоступности абстрактного искусства пониманию широких народных масс вызывает, однако, любопытные сопоставления. Почему в таком случае советские колхозницы и другие работницы выбирают для своих юбок, кофт и платьев материи, разукрашенные часто не только цветочками, но также квадратиками, точками, клеточками, линиями — прямыми, вьющимися, переплетающимися — и прочими ничего не изображающими фигурками, а не портретами Маркса и Ленина? Почему неграмотные крестьянки далеких сибирских деревень вышивали свои передники, свои рукава и воротники рубах своих мужей цветными, ничего не воспроизводящими крестиками? Почему крестьяне украшали фасады своих изб, карнизы над окнами — беспредметными орнаментами, зигзагами, закорючками? Почему даже предметные изображения, например цветы или петухи, изображались условно, в геометрических, почти кубистических формах? И так — не только в России. От эскимосских юрт — до индийской татуировки. О беспредметных формах татуировки дикарей, в связи с вопросом о «недоступности» беспредметных форм пониманию широких народных масс, следует серьезно задуматься.

В 1908—09 годах, в Петербурге, я учился живописи вместе с Марком Шагалом в мастерской малоизвестного художника Савелия Зейденберга[263], на Фурштадтской улице[264]. В летние месяцы Зейденберг посылал своих учеников куда-нибудь в деревню, «на этюды», то есть для того, чтобы мы могли писать самостоятельно с натуры: портреты и пейзажи. Я уехал в Архангельскую губернию, в глушь, в затерянную деревню. Написав однажды с натуры в ученической, совершенно реальной манере портрет одного мужика, я показал мой «этюд» крестьянке, в избе которой я поселился. Она посмотрела на портрет, потом на меня и улыбнулась. Взглянув еще раз на портрет и на меня, она снова улыбнулась и спросила:

— А што это?

Я не понял и переспросил ее. Она повторила тот же вопрос. Тогда я, к моему удивлению, догадался, что моя хозяйка ничего не разобрала в моем почти фотографическом портрете: она не поняла, что это было человеческое лицо. Но ее юбка и полотенце, висевшее на полке под иконой, были старательно расшиты беспредметными узорами. Абстрактную красоту этих узоров она понимала или — во всяком случае — ощущала. Иначе она бы их не вышивала. Этот случай запомнился мне навсегда.

В тот же день я подумал: а что если кусок этого узора, который мне тоже очень нравился, я перерисую, вставлю под стекло и в раму и повешу у себя на стене как картину? Позже, уже в советское время, я узнал, что этот рисунок, вставленный в раму и повешенный на стене, будет считаться «абстрактным искусством, недоступным пониманию широких народных масс», несмотря на то, что он является точной копией узора, созданного представительницей этих самых «широких народных масс». На юбке и на полотенце — понятно. На стене, под стеклом — нет. Это столь же нелепо, как сказать про цветок: в поле и на клумбе он понятен. В вазе, на столе — нет.

Современные художники, художники нашего поколения, отогнанные и раскрепощенные появлением фотографии от навязанного им историческими обстоятельствами реализма, вернулись к самым первоначальным, народным истокам художественного творчества: к так называемой абстракции, отойдя от доступной каждому глазу вещественности — человеческого тела, улыбки Моны Лизы, заката солнца, корки хлеба на столе…

«Над всем, что сделано, я ставлю „nihil“», — написал Маяковский, но не исполнил этого. Он продолжал писать поэмы о любви к Лиле Брик, об уважении к Некрасову и, конечно, о Ленине, о «завоеваниях» революции, об удобствах ванной комнаты…

Казимир Малевич сказал то же самое и выполнил это: он забыл все прошлое в искусстве, поставил над ним nihil. Он вернулся к самому первоисточнику искусства, то есть — к самому первоначальному виду зарождения форм и красок, чтобы все начать заново: он написал ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ НА БЕЛОМ ФОНЕ и героически выставил его, как свое открытие, напоказ всем. Этот квадрат прогремел на весь мир.

В фотографии (кинематограф) в это время существовал уже Чарли Чаплин, правда — еще немой. Но когда кинематограф заговорил и запел, Малевич уже развернулся в полном красочном богатстве сложнейших форм, во всех странах, под множеством имен и в самых разнообразных индивидуальностях.

Я знаю, мне возразят: неужели внутренний, воображаемый мир человека, и в частности художника, — их волнения, их страдания, их восторг и, наконец, их концепция вселенной, жизни и смерти, их провидения будущего, — мир, о котором я здесь так часто упоминал, — настолько беден и примитивен, что его можно воплотить в какое-то сочетание пятен, в круги, в квадраты, в красочную муть? Конечно, нет.

Но нельзя забывать, что абстрактное искусство, создание отвлеченных форм, оттиснутое потребностью воспроизведения видимых форм, потребностью, державшей художника под своей властью до появления фотографии, отстало в своем развитии на сотни тысяч лет. Мы присутствуем сегодня лишь при первом движении приподнимающегося или раздвигающегося занавеса. Но (что вполне естественно) появление фотографии не только освободило художника, но и пробудило в некоторых слоях так называемой «широкой публики», удовлетворенной фотографическими успехами и их общедоступностью[265], внимание к воскрешению и прогрессу чистого искусства, перед которым раскрылись благодаря этому не только текстильные фабрики, но уже и государственные музеи.

«В искусстве надо выбирать между пророчеством и воспоминаниями. Обычно предпочитают воспоминания и этим убивают пророчества».

Это — тоже фраза Андрея Ланского. По счастью, воспоминания постепенно переходят в область фотографии, фиксирующей настоящее, а искусство возвращается к пророчеству, создавая несуществующее.

Какую реальную правду, какой реализм можно искать, например, в образах сфинкса, пегаса, кентавра, циклопа, минотавра или ангела? Однако с течением времени эти образы не только были приняты и усвоены «широкими народными массами», но вошли в классику, в обиход и даже в культ. Поистине лучшим другом художника является время, как говорил Ланской. Художник, создавший сфинкса, пегаса или кентавра, творил символическое с натуры.

Последний пример: если художник напишет, точнейшим образом с натуры, только кусок неба с тающими облаками, не обрамленного ни ветками деревьев, ни крышами домов, ни иной предметностью, подчеркивающей его реальность, то такого художника сочтут беспредметным, так как бледные облака, тающие на фоне ничем не обрамленного куска неба, представляют собой только отвлеченную поэму синих, голубых, серых, розоватых и иных тонов. Посмотрите на небо, закрыв перед вашими глазами все то, что к нему отовсюду тянется: вы увидите цветную абстракцию и согласитесь с тем, что художник написал «абстрактное с натуры» (Ланской).

3

Несколько слов о так называемой «Парижской школе» и об участии и о роли русских художников в этом движении.

Что называется «Парижской школой»?

Расцвет импрессионизма, затем — появление Сезанна, Ван Гога, Вюйара, Боннара, Редона, Гогена, Матисса, скульпторов Родена, Бурделя, Деспьо, Майоля — сделали Париж в начале этого столетия центром притяжения для художников всех национальностей, и в том числе русских. Выставочные салоны («Осенний салон», «Салон независимых художников» и др.), объединявшие в анфиладе своих зал произведения этого интернационального искусства, индивидуальные искания, индивидуальное новаторство разнонародных художников, стремившихся к обновлению отживающих форм искусства, к их постоянной эволюции и, наконец, к их революции, — подобное объединение в одном и том же городе и получило название «Парижской школы». Этот обобщающий термин не подразумевает ничего другого, кроме встречи в Париже самых новейших направлений искусства, их развития, их борьбы, их совместных достижений.

Русские художники начали съезжаться в Париж в первом десятилетии нашего века, то есть в те же годы, когда из Польши приехал Кислинг, из Японии — Фужита, из Болгарии — Паскин, из Испании — Пикассо, из Норвегии — Пэр Крог, из Италии — Модильяни, из Румынии — Бранкузи и т. д…

Война 14-го года заставила многих иностранцев покинуть Париж и вернуться на их родину. Но после окончания этой войны, то есть после 18-го года, новая волна русских художников нахлынула в Париж. В большинстве случаев им пришлось в этот раз эмигрировать. Но это, однако, вовсе не было продиктовано политическими соображениями: русские художники «эмигрировали» лишь потому, что других возможностей приезда в Париж им тогда не представлялось, и если в их паспортах значится иногда «r?fugi? russe», то это — лишь административное недоразумение, нечто вроде опечатки. Еще совсем недавно, лет 300–400 тому назад, они встретились бы во Флоренции. В искусстве наблюдается географическое перемещение лаборатории художественных форм. С конца XIX века она утверждается в Париже. Между 1915 и 1922 годами, с нарождением абстрактного искусства, накопились все данные для того, чтобы эта лаборатория переместилась в Петербург. К сожалению, война и потом советская власть убили эту возможность, как только она наметилась. Притягательная сила Парижа после этого удвоилась. Современный художник любой национальности, на известной ступени творческого развития, не может обойтись без этого города. Возможно, что когда-нибудь лаборатория перенесется, скажем, и Калькутту, и тогда художники — французы и португальцы, канадцы и чехословаки, голландцы и русские — будут стоять в очередях в калькутской префектуре для продления «разрешения на пребывание», так как эти печатные труды переживут, по-видимому, все режимы. И народится «Калькутская школа».

В четвертом томе «Всеобщей истории искусства», изданной в Париже в 1938 году под редакцией Жоржа Уисмана, главного директора Департамента искусств (и при сотрудничестве Люка Бенуа, атташе при Национальных музеях; Луи Бpeие, члена Института и профессора в Университете гор. Клермон-Ферран; Елие Ламберта, директора Библиотеки искусств и археологии при Парижском университете; г-жи Лион-Гольдшмидт, атташе при Луврском музее; Роберта Рея, главного инспектора Департамента искусств и музеев и профессора в Школе при Луврском музее, а также — Шарля Терраса, хранителя музея в Фонтенбло) в главе, посвященной русскому искусству, говорится:

«В многочисленной группе русских художников, обосновавшихся в Париже, встречаются тенденции, уже известные в развитии русской живописи. Некоторые (Сорин, Григорьев, Яковлев, Шухаев) примыкают к эстетике „Mиpa искусства“ и пользуются манерой энгризма, которая не приносит нам ничего нового.

Другие, более молодые, как Альтман, Шагал, Сутин, Кикоин, Кремень, Грищенко, Анненков, Челищев, Чернявский, занимают хорошее место в „Парижской школе“».

В той же книге упоминаются живущие в Париже pyccкие скульпторы, связанные с кубизмом: Хана Орлова, Осип Цадкин и Жак Липшиц.

Вполне понятно, что в этой громадной четырехтомной официозной истории искусства упущены многие имена. Но роль русских художников в «Парижской школе» здесь официозно отмечена хранителями музеев и Департаментом искусств.

За 10 лет до выхода этой «Всеобщей истории искусства» была выпущена, в 1928 году, в Париже же, книга «Новое русское искусство» (изд-во Лавиль) с множеством прекрасно отпечатанных репродукций и с предисловием Андре Сальмона.

«Pyccкие художники Парижа, — писал он, — присутствовали, несколько активнее, чем простые свидетели, при большом и плодотворном восстании тех, которых прозвали Дикими (Fauves)… Они приветствовали также волну негритянского искусства, вырванного у этнологов живописцами и скульпторами. Они были свидетелями зарождения кубизма и, короче говоря, участвовали во всех этапах большой пластической революции — до образования того, что сегодня известно под именем „Парижской школы“…

Я глубоко убежден, что лучшие среди русских художников стремятся присоединиться к утверждению, что „Парижская школа“, за которую можно было бояться, что она подведет искусство под своего рода космополитическую пластику, будет на самом деле властным образом способствовать индивидуальному выражению и, следовательно, выражению национальному, расовому…

Я бы хотел долго распространяться на тему о специальных качествах, вложенных в общее творчество русскими художниками, занявшими лучшие места в рамках „Парижской школы“. Но это трудно. Mне пришлось бы приводить слишком много частных примеров, а я не хочу называть никакого имени, запретив ceбе выбирать, устанавливать какую-либо иерархию среди художников, которые все счастливым образом принимали участие в создании искусства, на первый взгляд — стихийного, но которое в действительности целиком основано на выдающихся расовых качествах…

Мне трудно, — продолжал Сальмон, — примириться с моим решением не называть ни одного имени. Мне кажется, что я вижу всех моих друзей — русских художников Парижа, которые столпились вокруг меня, чтобы освободить меня от этого решения. Вот, например, тот, кто появился здесь одним из первых и кто был сразу принят авангардным Бульваром[266], пораженным нежным юмором этого маленького Казака, что не помешало ему поселиться в вожирарском Улее (La Ruche), в который многие русские художники за ним последовали… Вот все те, с которыми лучшие русские поэты, путешествовавшие или эмигрировавшие в Париж, знакомили нас в монпарнасских кафе, тогда еще скромных, или приводили их к Гийому Аполлинеру…»

Андре Сальмон сдержал данное себе слово и не упомянул в своем предисловии ни одного имени. Я приведу здесь за него пропущенные имена (частично уже названные мною здесь в предыдущих главах), чтобы справедливо соединить их с немногими именами, перечисленными во «Всеобщей истории искусства»:

Живописцы: Адлен, Андреенко, Арапов, Барт, Бенатов, Боберман, Васильева, Воловик, Глущенко, Гозиасон, Гончарова, Грановский, Гримм, Делонэ (Софья), Дмитриенко, Зак, Какабадзе, Кандинский, Карская, Ланской, Ларионов, Лурье, Манэ-Кац, Минчин, Орлов, Пикельный, Поляков, Пуни, Стааль, Старицкая, Стерлинг, Сюрваж, Терешкович, Федер, Фэра (Ястребцов)[267], Фотинский, Шаршун, Шапиро, Экстер…

Скульпторы: Андреев, Архипенко, Головин, Инденбаум, Лучанский, Мещанинов…

Я привожу эти имена в алфавитном порядке и, следуя примеру Андре Сальмона, воздержусь от каких бы то ни было отдельных характеристик и комментариев, от «установления какой-либо иерархии», тем более что почти все эти мастера являются моими знакомыми, приятелями или друзьями. Но я считаю необходимым сказать в заключение, что если вырвать хотя бы половину этих художников из «Парижской школы», то она трагически обеднеет.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

2. «Пепельной скалою Собор Парижской Богоматери…»

2. «Пепельной скалою Собор Парижской Богоматери…» Пепельной скалою Собор Парижской Богоматери. Я — у портала. Он — наверху. «Ужо тебе!» Давно мы спорим. Крылатый, Каменный, Уверенно-спокойный, Высунув язык И щёки подперев, Он смотрит вдаль — К истокам и свершеньям. Рушит

3. «Искусство доказательства» и «искусство убеждения»

3. «Искусство доказательства» и «искусство убеждения» Сфера методологии Паскаля не ограничивается доказательством истины, но необходимо дополняется «искусством убеждения» в ней. Это связано у него с особым пониманием индивидуального субъекта познания. Мы не находим у

Русские евреи и русские русские

Русские евреи и русские русские Нееврейские члены еврейских семей в Израиль прибывают с каждой алиёй. Поскольку, как еврея ортодоксальными правилами игры ни прессингуй, женится он в основном на тех, кого любит. И что особенно раздражает ксенофобную публику,

XIII Зарубежные русские композиторы, писатели, художники

XIII Зарубежные русские композиторы, писатели, художники Кроме промелькнувших перед моими глазами за 27 лет пребывания за рубежом многих тысяч эмигрантских политиканов, «активистов», неистовых «рыцарей белой мечты», разного рода авантюристов, о которых шла речь в

В. Зеелер о выставке З. Е. и Е. Б. Серебряковых 1954 года в парижской мастерской на улице Кампань-Премьер

В. Зеелер о выставке З. Е. и Е. Б. Серебряковых 1954 года в парижской мастерской на улице Кампань-Премьер Хорошо, даже очень хорошо, хоть иногда принять «очистительную ванну». Она действует поразительно: становится как-то совсем «по себе», как будто даже немножко молодеешь,

«На память Наталии Ланской»

«На память Наталии Ланской» Встреча с Пушкиным стала поистине судьбоносной для живописца: около двадцати картин и рисунков Айвазовского запечатлели облик поэта. И самое известное полотно — «Прощание Пушкина с Черным морем» («Прощай, свободная стихия!»), написанное

Аркадий Белинков Искусство и образ. Искусство прозы Конспект лекции для поэтического семинара в Литинституте

Аркадий Белинков Искусство и образ. Искусство прозы Конспект лекции для поэтического семинара в Литинституте 1. Недостаточность и неполноценность определения искусства через образ. Образ как способ экономии сил. Спенсер: «Довести до ума легчайшим путем до желаемого

Художники

Художники Кисть художника везде находит тропы. И, к соблазну полисменов постовых, Неизвестные художники Европы Пишут красками на хмурых мостовых. Под подошвами шагающей эпохи Спят картины, улыбаясь и грустя. Но и те, что хороши, и те, что плохи, Пропадают после первого

Художники

Художники У моего отца Владимира в храме был очередной ремонт, промывали живопись и расписывали потолки. Храм в Лосинке не древний, построенный в 1918 году. До революции его стены расписать не успели, а потом было не до красоты. Так мой батюшка, став настоятелем, решил

Художники

Художники Уважаемый Олег Леонидович! Один здешний художественный критик спешно спрашивает меня, как живут в Москве художники и каковы их фактические заработки? А я этих данных и не имею. Мы слышали, что писатели зарабатывают хорошо, и годовые гонорары Толстого и Шолохова

Из статьи «Певец парижской голытьбы»*

Из статьи «Певец парижской голытьбы»* Лет пятнадцать тому назад, еще совсем юношей, я с величайшим постоянством посещал всякие пролетарские праздники, с радостным волнением отмечал всякое проявление чего-нибудь напоминающего пролетарское искусство. Редко выпадало мне

В ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ

В ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ Анна Васильевна, собиралась в Париж на короткое время, надеясь, что отец не узнает об ее самовольном отъезде от замужней сестры, а если узнает, то она сумеет вымолить у него прощение. Анюта не знала, что в Париже воплотятся в жизнь мечты о служении

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ГЕНЕРАЛ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ГЕНЕРАЛ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ Судебная расправа над Домбровским, инспирированная царизмом и подготовленная французской полицией, не состоялась. Однако в течение долгого времени его революционная деятельность была сильно затруднена, а моментами и вовсе

Русские художники в Риме

Русские художники в Риме В Риме, у порта Пинчиано, снимал помещение скульптор Александр Васильевич Логановский. Товарищи любили его за доброту, радушие, готовность выручить в беде. За столом у него бывало шумно и весело. Там подавали русские щи и соленые огурцы. А когда

Художники

Художники Ирина Бржеска, художник (Эстония) «Этот портрет поместили на обложке пластинки» Репродукция картины Ирины Бржески с пластинки Анны Герман, 1977 годПортрет работы этой таллинской художницы знают многие: он украшает обложку одной из самых известных грампластинок

Андрей Червеняк. Альманах «Словацко-русские литературные контакты» 2009 г

Андрей Червеняк. Альманах «Словацко-русские литературные контакты» 2009 г Словацко-русские литературные контакты в прошлом принадлежали к духовным встречам и праздникам (см. произведения наших компаратистов). Современная общественно-политическая атмосфера не относится