Глава вторая «ПРИДЕТ ВРЕМЯ…»

Первые годы царствования Елизаветы Петровны мало что изменили в Санкт-Петербурге. Городом со времени Петра никто не занимался.

Бревенчатые мостовые пришли в негодность, расползлись деревянные мосты, покосились одноэтажные дома. Только дворцы вельмож, вольные дома* да австерии* освещались по ночам. На всех перекрестках лежали груды мусора и отбросов, в них рылись стаи бездомных собак, бросаясь на одиноких прохожих. Днем унылые процессии голодных арестантов, водимых на цепи сторожами для сбора денег «на прокорм», наполняли улицы. С наступлением же темноты толпы беглых людей, грабителей и воров бродили по городу. Будочники прятались, закрывая рогатками перекрестки улиц, а фузилеры и драгуны*, услышав дикий крик: «Караул! Грабят!», сворачивали в сторону.

В одну из белых летних петербургских ночей вдоль линии Васильевского острова по деревянному мосту, переброшенному через канал, проходил высокий человек в парике, кафтане, голубом шелковом камзоле, белых чулках и немецких тупоносых туфлях. Он остановился, облокотясь на перила. Бледная луна отражалась в черной воде. Квакали лягушки. По берегу бежала одичалая собака, пугая блеском голодных глаз. С моря подул мягкий ветер. Прохожий перешел мост. Из-за развалившегося деревянного домика, почти засыпанного кучей щебня и мусора, вышли трое в матросских рубахах, круглых шапках и штанах до колен. Один из них, загорелый, бородатый, с каленым лицом и носом, похожим на бурак[40], подошел ближе.

– Ну-ка, скидывай одежду, сударь!

Двое других зашли по сторонам. Прохожий оглянулся. Серые глаза его смотрели спокойно и чуть насмешливо. Он пошел дальше.

– Стой! – закричал бородатый, выхватывая нож.

Прохожий вдруг повернулся и с неожиданной быстротой и силой ударил его кулаком в живот. Матрос упал, но двое других бросились на прохожего. Он вывернулся, схватил их обоих за шиворот и ударил головами друг о друга с такой силой, что они повалились как снопы. Потом подошел к бородатому, ткнул его ногой.

– Снимай штаны и рубаху!

Бородатый, охая, снял и уполз за угол. Прохожий постоял, посмотрел на двух других. У одного лицо было залито кровью, другой выплевывал выбитые зубы.

– Дурачье! – сказал прохожий. – Во всем Петербурге сильнее меня всего один человек – комендант Шванвыч.

И он пошел дальше. Светало. Сонные будочники открывали рогатки на углах. У Среднего проспекта прохожего встретил отряд фузилеров. Офицер в треуголке, мундире, ботфортах, при шпаге увидел в руках человека – по виду дворянина – рухлядь*, галантно поклонился и спросил:

– Кем изволите быть, сударь?

– Я профессор Десьянс Академии Ломоносов, иду домой из конференции.

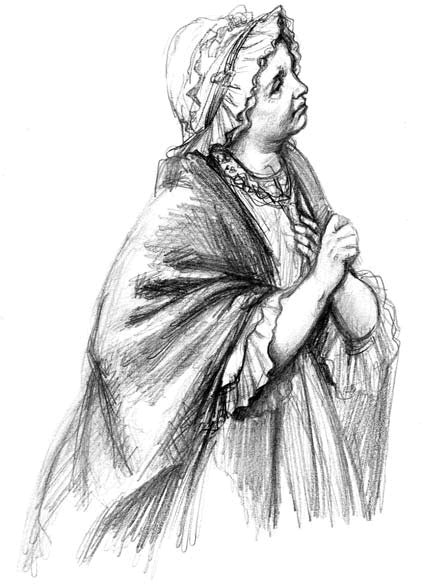

Он вышел на 2-ю линию, свернул во двор. Во дворе, окруженный цветущими кустами сирени, смородины, малины, молодыми березками, стоял двухэтажный деревянный дом. Последние звезды гасли на молочном небе. В кустах зашевелились птицы. На траве блестели капли росы. Он постучал в дверь. По лестнице сбежала белокурая, голубоглазая женщина. Взмахнула руками:

– Ах, Mein Gott[41], я всю ночь не спала, волновалась! Где же вы были так долго?

– Ничего, Лизочка, я задержался в конференции, потом прошелся немного. Чудесная тихая ночь была!

И он незаметно бросил штаны и рубаху в кусты.

Часа два спустя он сидел в своей любимой беседке в саду.

Плющ свисал с решетчатых стен, пропуская теплые солнечные лучи, пахло сиренью, весело щебетали птицы. В траве копошились куры; важный петух разгуливал среди них, наводя порядок в своем хозяйстве. Было хорошо, и не хотелось уходить. Второй раз прибегала Леночка – вся в мать: белокурая, голубоглазая, крупная не по годам – звать отца пить кофе.

Посмотрел на нее рассеянно:

– Сейчас, сейчас!

На столе в беседке были разбросаны бумаги, корректуры книг, номера «Санкт-Петербургских ведомостей». Заглянул в дневник. Дела были разные: «С Рихманом* – продолжать обсервацию*», «В Синод на объяснение»; сбоку приписано было косо: «Где бы денег достать?»

Сидел и думал о причине возникновения молнии и грома – «воздушных явлений, от электрической силы происходящих». Второй год занимался этим. Вместе с академиком Рихманом сконструировал две «громовые машины». Установил на крыше железный прут шести футов*, проходивший через бутылку, от которого шла в комнату проволока, а на ней подвешена железная линейка. От верхнего конца линейки свисала шелковая нить.

Был случай во время грозы, и Ломоносов его описал: «Материя с шумом из конца линейки в светлые искры рассыпалась и при каждом осязании причиняла ту же чувствительность, какую производят обыкновенные электрические искры, а нитка за пальцем гонялась».

И второй. Однажды по небу проходили облака, но грома и молнии не было, а из линейки с треском посы?пались электрические искры. Следовательно, «электрическая сила в воздухе постоянно бывает». Ломоносов ждал настоящей большой грозы, чтобы «закончить электрические воздушные наблюдения». Сговори лея с Рихманом порознь наблюдать ее и подвести итоги тому, что увидят.

О том, что Ломоносов через электрическую силу «гром Божий» объяснить хочет, уже давно пошли разговоры. Народ собирался перед домом и видел, как иногда в сумрачный день искры ударяли в металлический прут над крышей и исчезали, уходя куда-то в землю. Люди покачивали головами, шептались. Петербургский архиепископ Сельвестр Кулябко в проповеди сказал, что «дождется Ломоносов Божьей казни»! Генерал Нащокин наговаривал при дворе, что, мол, и Петр I чинил жестокие казни хулителям веры.

Столовая была веселая, затянутая ситцем в цветочках, на стенах – голландские тарелки, на столе – голубые, «ломоносовского стекла» вазы с цветами. Вокруг хлопотала Елизавета Андреевна, розовощекая, цветущая. От нее исходил аромат душистого мыла.

Солнечные зайчики, пробиваясь сквозь разноцветные стекла балкона, падали на посуду, на белую скатерть, на золотые локоны Леночки.

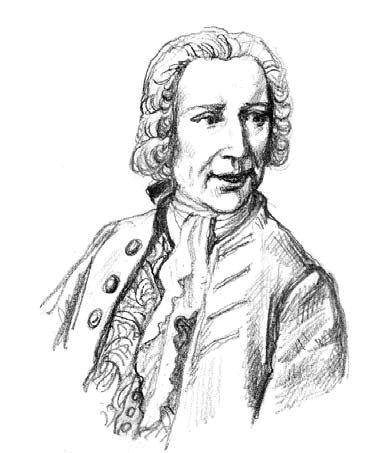

Пока пил кофе в столовой и показывал Леночке фокусы – насыпанный в бумажный кулек порошок загорался адским лиловым пламенем, – пришел Георгий Вильгельмович Рихман, швед по национальности, родившийся в Пярну*, единственный друг среди академиков-иностранцев. Ломоносов любил его за необычайную добросовестность и усердие в науке. Георгий Вильгельмович из адъюнктов – «ввиду особливых трудов и доброго искусства, не в пример другим» – был в свое время назначен профессором физики. Он был еще сравнительно молод – всего сорок три года. Большой, молчаливый, суровый, в парике с буклями, он поздоровился и уселся в кресло за столом.

Неожиданно бумажный змей вылез из рукава Ломоносова, и Леночка громко засмеялась, откинув голову и взмахнув руками.

Рихман улыбнулся и сказал, закуривая трубку:

– Мне нравится ваш дом, Михаил Васильевич, и ваша дочь – такая здоровая, и ваша любезная жена.

– Да, Георгий Вильгельмович, мы, поморы, народ крепкий, да и жена моя ничего, – он подмигнул, – здоровьем не обижена: когда ходит, половицы трясутся.

Елизавета Андреевна ахнула, покраснела и встала.

– Ах, мой друг, вы всегда такое скажете!

Но, уходя, повела кокетливо округлым плечом и улыбнулась гостю.

Становилось душно. В открытые окна отвесно падали золотые лучи. Вдали по небу плыли рваные облака. По двору поспешно пробежала свинья, ткнулась мордой в землю, поискала тень под забором, легла. Откуда-то с моря пролетела стайка черных птиц. Все было в томлении.

– Мне кажется, будет гроза, – сказал Ломоносов.

– Это было бы хорошо. Может быть, мы сегодня закончим наши опыты. – Рихман выбил трубку, прислушался: доносились первые, отдаленные раскаты грома. – Пойдем по местам, – и, кивнув, вышел.

– Пойду и я, – сказал Ломоносов.

В саду и на дворе было пусто. Падали первые крупные капли дождя. Гроза шла стороной. Сквозь тучи прорывался солнечный сноп, потом снова ветер гнал облака. Ничего особенного не происходило. Иногда из линейки сыпались искры, дрожала шелковая нить, потом опять наступала тишина.

Ломоносов заскучал, взял книжку: попался под руку Тредиаковский – «Истинная политика знатных».

Учинить старайся мир, ссоры где злодейство.

Инак и не отмщай, как чрез благодейство…

Плюнул, бросил книжку – терпеть не мог и Тредиаковского, и его стихи.

Пришла Елизавета Андреевна.

– Друг мой, пора кушать, шти простынут.

Сели есть щи. Вдруг сразу стемнело, грянул гром. Ломоносов бросил ложку, побежал. Нить дрожала, линейка, как живая, металась во все стороны, извергая искры. Протянул руку, но, почувствовав, что его обхватили, сердито обернулся. Елизавета Андреевна, сильная, большая, красная от волнения, молча тащила его из комнаты. В дверях стояла Леночка. Из голубых глаз ее падали слезы. Она тоже молчала. Понял все: эти дни, пока ждали грозы, жена боялась за него, молча, по-женски, терпела. Выпрямился, сказал тихо:

– Идите. Я долг свой исполняю!

Покорно ушли. Знали его характер: рассердится – ничем не удержишь.

Опять все стихло. Теперь тучи разбегались во все стороны маленькими стайками, засияла золотом мокрая земля. Назад, к морю, летели черные птицы.

Робко заглянула жена:

– Есть когда-нибудь будешь?

Он вернулся в столовую. В щах плавало застывшее сало. Раздался топот, кто-то вбежал. Это был слуга Рихмана.

– Профессора громом зашибло!

Ломоносов вскочил, отшвырнул стул, бросился к двери. «Когда же это случилось? – думал он. – И почему я жив?»

У квартиры Рихмана стояла толпа: старухи, убогие, странники, пирожник с лотком. Соседний маленький приземистый домишко горел. Какие-то доброхоты, толкая друг друга, топтались на крыше, лили воду куда попало. Ломоносов остановился. Толпа затихла – все повернулись к нему лицом. Старуха в черном, похожая на монахиню, молча указала на него посохом. Толпа загудела. Ломоносов посмотрел вокруг, лицо его сделалось жестким, окаменело. Люди увидели глаза, серые, бесстрашные, мудрые. Каждый почувствовал: он видит всё.

Ломоносов пошел на них, все расступились.

В доме жена Рихмана и дети на коленях стояли около тела, лежащего на полу. На лбу профессора было красное пятно, башмак на ноге разорван – виднелись синие потемневшие пальцы.

Во время грозы раздался удар, подобный пушечному выстрелу, из железной линейки вылетел синеватый огненный шар, ударил в голову Рихмана, прошел по его телу, исчез в полу. Почти одновременно ударила молния в соседний деревянный домик, и начался пожар.

Пока лекарь пытался вернуть Рихмана к жизни, Ломоносов написал рапорт Шувалову и послал домой запрягать карету.

Толпа вокруг все увеличивалась. Уже суетились квартальные*, к дому шел караул.

Ломоносов обнял жену Рихмана, поцеловал детей:

– Мужайтесь! Георгий Вильгельмович умер прекрасной смертью, исполняя по своей профессии должность. Память о нем никогда не умолкнет в Отечестве!

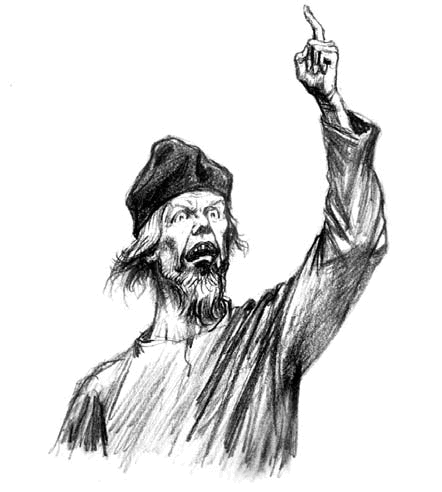

Ломоносов вышел на крыльцо. Квартальные потеснили народ. В толпе раздалось:

– Вот он, вот он!

Красноносый дьячок в рваном подряснике* взвизгнул:

– Бойтесь гнева Божьего!

Ломоносов посмотрел на народ задумчиво: старушки, мужички в лаптях, Божьи люди – странники, и сказал не очень громко, как будто про себя:

– Придет время, и сия электрическая сила в руках человека, послушная и укрощенная, великую пользу приносить будет.

И тяжелой походкой шагнул к экипажу, уселся кряхтя.

Подошел караул, офицер скомандовал:

– Примкнуть багинеты*!

Толпа стала расходиться. Офицер подошел к квартальному, кивнул в сторону отъезжавшего экипажа:

– Ну как, не задели?

– Куда там, фундаментальная персона!

Леночка спрятала лицо, мокрое от слез, в коленях матери.

– Ну-ну, успокойся, Ленхен.

– Мне так жалко Георгия Вильгельмовича, он был такой хороший!

– Надо благодарить Бога, что мы спасли отца… Бедная госпожа Рихман, бедные дети!..

– Маменька! Я пойду туда. Я хочу на него посмотреть… Я боюсь за папеньку…

– Это совсем не зрелище… для девочки…

– Нет, маменька. Я пойду.

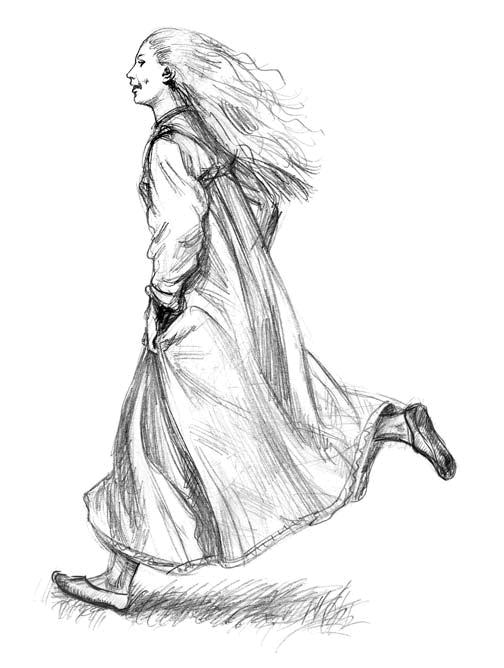

Она вскочила и, не помня себя, побежала к выходу.

– Куда, сумасшедшая? И это дочь уважаемого академика!

Елизавета Андреевна взмахнула руками, застыла на пороге. Леночка стремглав бежала по улице и скрылась за углом.

Елизавета Андреевна покачала головой:

– Что за дикий характер! Я всегда говорила: она вся в отца!

…Леночка еще издали увидела грузную фигуру отца, севшего в экипаж, и медленно тронувшихся с места лошадей. Посмотрела вслед, счастливо вздохнула, невольно слезы показались на глазах.

А вокруг горящего домика бегали люди, таскали ведра с водой. Падали балки, в воздухе носилась дымная гарь.

Из подвала, из окон и дверей первого этажа выбрасывали вещи, выносили детей, женщина с плачем тащила пустую детскую коляску. Леночка оглянулась: что-то звякнуло, упало на землю рядом с ней. Сверху бородатая голова закричала:

– Эй ты, подними ведро!

Леночка схватила ведро.

– Да отнеси его к колодцу-то, дура-а…

Экипаж, в котором ехал Ломоносов к первому кавалеру империи Ивану Ивановичу Шувалову, можно было назвать «драндулетом». Две серые лошади, потряхивая гривами, неторопливо везли большой дребезжащий возок, когда-то бывший каретой. На козлах сидел старик кучер, древний отставной бомбардир Скворцов в армяке, в шапке с облезшим павлиньим пером. Ломоносов завел экипаж, как стал академиком, и с тех пор не менял. Как и всякое франтовство, не любил щегольских золоченых карет с красными спицами, с лошадьми в сетках, с гайдуками* на запятках. Подскакивая на ухабах, Ломоносов думал с горечью, что приходится обивать пороги передних и терять часы в приемных у вельмож, доказывая необходимость основать гимназию и университет в Москве и отказаться от безграмотных учителей-иностранцев. «Большая часть оных не токмо учить наукам не могут, но и сами начала их не знают… Честь российского народа требует, чтоб показать способность и остроту его в науках и что наше Отечество может пользоваться собственными своими силами не токмо в военной храбрости и в других важных делах, но и в рассуждении высоких знаний».

Проект об основании Московского университета проходил с трудом еще и потому, что ломоносовские основные положения резко отличали его от всех университетов мира. По этому проекту Московский университет отмежевывался от религии: в нем не было богословского факультета. Преподавание намечалось вести на двух языках: русском и латинском, тогда как ранее в Академии наук обучение велось только на латинском языке. Предполагалось обучать студентов сначала три года гуманитарным и точным наукам, а потом четыре года на медицинском и юридическом факультетах. Чтобы обеспечить доступ в университет детям бедняков разночинцев*, при университете учреждалась гимназия («Университет без гимназии, – писал Ломоносов, – пашня без семян»), и все студенты не только должны были обучаться бесплатно, но и содержание их бралось на казенный кошт*. Университетом должна была управлять профессорская конференция, которая подчинялась только Сенату.

Все это делало Московский университет самым демократическим высшим учебным заведением того времени.

Наконец, чтобы оградить свое детище от влияния иностранцев, Ломоносов наметил первыми профессорами своих учеников: Н. Поповского, А. Барсова, Ф. Яремского.

У Шувалова среди бронзы, зеркал, шелков ожидал долго. Маленький калмычонок распахнул двери, и в комнату вошел Иван Иванович – красивый, галантный. Незримое облако французских духов «А-ля рень» плыло за ним. Он жестом указал на парижский «тет-а-тет» и стал читать рапорт.

Ломоносов с опасением посмотрел на хрупкий диванчик, сел с осторожностью и проговорил:

– Очень я тревожусь, чтобы случай с Рихманом не был истолкован противу наук.

Иван Иванович отложил рапорт в сторону, оправил на манжетах валансьенские кружева*, задумался.

– Уж как-нибудь поговорю с государыней.

– И еще я хотел, Иван Иванович, на прожект касательно университета Московского и гимназии ее величества внимание обратить: лежит в Сенате который месяц.

– Для такой протекции, Михайло Васильевич, предлог нужен. Впрочем, ведь ты великий стихотворец. Как праздновать будут годовщину восшествия на престол, вот и прочти ее величеству оду о пользе наук… Помнишь, ту, что начинается словами: «Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина…», или новую. Да перед этим и к Алексею Григорьевичу во дворец заехать бы не мешало.

Ломоносов молчал.

– Э, друг мой! Не хочешь ли ты закусить? Чу?дные устерсы[42] фленбургские прислали мне прямо с корабля, а бургунское – такого и во дворце не найдешь!

– Дигет[43] соблюдаю. Благодарствую.

– Ну, как знаешь. И перестань ты в академии воевать. Там такие баталии – шум на весь город!

Ломоносов засопел, вскочил.

– Преодоление всех препятствий к распространению наук в Отечестве для меня жизни дороже. А что есть у нас сейчас академия? Свиная кормушка для чужестранцев, кои только о том и думают, как бы русского человека к науке не подпустить. Не они ли и меня извести хотели? На гауптвахте* полгода сидел, жалованья не платили почти год, потом стали выдавать мне на прокорм книжками, кои в академической лавке никто покупать не хотел. Нет, благодетель мой, я о всех Шумахеровых злодействах на чистом латинском языке изъясняю во всех конференциях и тем в великое расстройство их всех повергаю.

Шувалов потянул носом: из раскрытых дверей столовой донесся ароматный запах. Слуги отодвигали стулья.

– Ну, как знаешь, друг мой. Только не шуми ты там, ради бога…

А во дворце генерал Нащокин, сидя на пуфах среди собачек и «достойного вида» сибирских котов, рассказывал Елизавете Петровне:

– В «Ифике» изложено, что афинейский стихотворец и астроном Евсхилий ради громового наблюдения влез на ясень. Летел в то время орел, держа в когтях черепаху, и, лысину Евсхилия приняв за камень, сбросил черепаху, убив его метанием сверху. То же и с Ломоносовым будет. Императрица заинтересовалась:

– Разве? Подай-ка мне Жужу, а то она вся дрожит.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК