Глава девятая ВЕНЕРА ЗАКРЫВАЕТ СОЛНЦЕ

Война* шла кое-как. Вначале генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин двинулся было в Восточную Пруссию.

В то время эта область со своим городом Кёнигсбергом была как бы дальним островком, заброшенным среди польских земель. Она входила в Прусское королевство, и, по мнению Фридриха, не здесь, а на полях Богемии, Саксонии и Силезии должна была определиться судьба войны.

Поэтому он счел достаточным оставить в Восточной Пруссии лишь отдельную армию под командованием фельдмаршала Ганса фон Левальда, в которую входил пехотный корпус в 30 тысяч человек, части легкой конницы и гусарские полки, возглавлявшиеся прославленными генералами фон Штейном, Манте?йфелем, Дона? и Рюшем.

Фридрих надеялся на то, что союзники никогда не сумеют объединить своих действий; на то, что в русской армии хаос и беспорядок; что она плохо снабжена, перегружена обозами и не имеет опытных офицеров.

Наконец, Фридрих считал, что при том количестве шпионов, которым он располагал в России и в русской армии и особенно при «малом дворе» Петра Федоровича и Екатерины*, он всегда будет знать о предпринимаемых против него операциях и сможет своевременно принять нужные меры.

На случай возможного сражения с войсками Апраксина Фридрихом была прислана подробная инструкция фельдмаршалу фон Левальду, состоявшая из двух частей: первая называлась «Сражение», вторая – «Последствия его».

Фридрих настолько не сомневался в полном уничтожении русских войск, что вторая часть инструкции начиналась словами: «Русский генерал, видя свое поражение, пришлет парламентера, чтобы просить выдачи тел убитых и узнать число взятых в плен…»

Король оказался прав во всем, кроме главного.

Союзники действительно не в состоянии были согласовать свои действия, и Франция ограничилась тем, что прислала к Апраксину д’Эона, одного из своих второстепенных уполномоченных, который, увидев за столом у русского главнокомандующего штабного врача, человека огромного роста и необъятной толщины, съевшего на его глазах за завтраком пятьсот устриц, написал французскому двору: «Русская армия состоит из могучих великанов и старых вояк».

В своих расчетах на симпатии наследника престола Фридрих по своей наглости зашел настолько далеко, что в письмах к нему и Екатерине просил: если они не могут остановить движение русской армии, то по крайней мере пусть сообщат ему точные данные о плане будущей кампании и численности наступающих войск.

Верным оказалось также и то, что снабжение русской армии было плохим, а многие командиры были в военном отношении весьма неграмотны. К тому же многочисленные шпионы Фридриха внушали всем в армии и в тылу, что немцы непобедимы и воевать с Фридрихом II и его генералами бессмысленно.

И когда русские войска с огромным обозом, перейдя 7 и 8 мая 1757 года реку Прегель, двинулись к Кёнигсбергу и 19 мая остановились в Гросс-Егерсдорфском лесу, а наутро, выйдя из него на Норкиттенскую равнину, услышали неприятельских трубачей и увидели всю выстроившуюся прусскую армию, поднялась паника.

Пруссаки двинулись в атаку по всему фронту густыми колоннами, сопровождая ее сосредоточенным артиллерийским огнем, и в несколько минут наполовину уничтожили Нарвский и Гренадерский полки. Русские были отброшены к лесу в беспорядке, генерал Зыбин убит, генерал Лопухин, смертельно раненный, попал в плен, но был отбит русскими гренадерами.

Прусский главнокомандующий – генерал фон Левальд уже считал сражение выигранным и обдумывал, как обеспечить преследование русских в лесу, но в это время случилось нечто странное.

Из леса со штыками наперевес выскочили 3-й Гренадерский и Новгородский полки и ударили по пруссакам. Вслед за ними бросились еще четыре полка, стоявшие во второй линии. А затем вся русская армия вышла из леса, во главе со своими офицерами бросилась в штыковую атаку на врага и опрокинула его.

Фельдмаршал фон Левальд, потеряв двадцать девять пушек и половину солдат, вынужден был оставить поле сражения, открыв тем самым дорогу на Кёнигсберг.

Теперь Апраксину оставалось, войдя в Кёнигсберг, протянуть руку шведам в Померании и вместе с ними занять Берлин.

Но он и не подумал этого сделать. Постояв некоторое время на месте, он повернул назад, к Тильзиту, а через несколько недель окончательно отступил и перешел, к удивлению европейских правительств, напряженно следивших за его движением, назад через Неман, в Россию.

…Май в Санкт-Петербурге в 1761 году стоял сухой, знойный. В жаркий полдень в конце мая мало было народу на улицах. Изредка проносилась карета вельможи, гремя колесами по бревенчатой мостовой, или карьером пролетал офицер из Сената во дворец.

В двенадцать часов раздался пушечный выстрел.

Старые петровские вельможи, дремавшие в креслах в своих деревянных дворцах, оживились, застучали о пол тростями. Тотчас такие же старые денщики, в домотканых кафтанах, вынесли им «бомбардирскую» чарку водки и крендель с тмином.

На площадях стало гуще. Рабочие с пилами и топорами за поясом, матросы в коротких штанах и всякий бродячий люд стали толпиться вокруг торговцев студнем, пирогами, киселем и брагой у входа в царские кабаки.

Господа сенаторы, прервав заседание и отодвинув в сторону папки с делами, важно шествовали к выходу, обстоятельно обдумывая, чем бы подкрепиться в полдник.

Александр Иванович Шувалов, начальник Тайной разыскных дел канцелярии, самый страшный человек в империи, которого Фридрих прозвал «великим инквизитором», худой и пожелтевший, одиноко сидел во главе огромного стола в двухсветном столовом зале своего дворца и злыми серыми глазами смотрел на тафельдекера*, наливавшего из серебряной миски в чашку бульон из постной курицы. Тафельдекер был представительный мужчина с бритым обрюзгшим лицом и толстыми губами – обжора и пьяница. Его потихоньку все звали Гаврилкой, но вслух именовали Гавриилом Ивановичем.

Гаврилка, шевеля ноздрями и жадно вдыхая аромат, шедший из супника, с сожалением прикрыл его крышкой и молча поставил фарфоровую китайскую чашечку с бульоном и блюдо с подогретыми гренками перед Александром Ивановичем.

Тот отпил из чашки глоток бульона, пожевал гренок и посмотрел на Гаврилку.

Глупое лицо Гаврилки, круглое, как луна, с влажными двигающимися губами, ничего не выражало.

– Ну, что в народе поговаривают? А?

Гаврилка из вежливости несколько склонил голову набок.

– Поговаривают, ваше сиятельство, что их величество стали прихварывать и что их высочество Петр Федорович, как вступят на престол, так непременно прусские войска пустят прямо в Санкт-Петербург, как они сами родственники королю прусскому.

Начальник Тайной канцелярии, разумеется, сам очень хорошо знал, что говорят в городе. По части тайного розыска Россия в царствование Елизаветы Петровны стояла на такой высоте, что не только ни одна депеша иностранного посла не оставалась нерасшифрованной, но и не было ни одного письма хоть сколько-нибудь значительного частного лица в России, которое бы не прошло через руки агентов Тайной канцелярии. Однако Александр Иванович любил, принимая пишу, разговаривать, и так как он никогда никого не приглашал к завтраку, то единственным собеседником его был Гаврилка.

– М-м… Ну а ты как думаешь, Гавриил Иванович?

Гаврилка с тоской взглянул на миску: унести остатки супа на кухню и съесть, пока он не остыл, не представлялось возможным.

– Я, ваше сиятельство, думаю, что так оно, наверное, и будет.

В глазах Александра Ивановича мелькнули огоньки.

– Ну-ну, дурак, пошел вон! Подавай второе!

Гаврилка исчез с миской в руках так быстро, будто растворился в воздухе.

Александр Иванович поджал губы, задумался. Он вспомнил, как он сам ездил в Ригу допрашивать фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина.

Едучи к нему, Шувалов уже знал всё. Он знал, что на другой же день после победы под Эгерсдорфом Апраксин получил от Петра Федоровича письмо, в котором великий князь, сообщая ему о тяжелом сердечном приступе у Елизаветы Петровны, рекомендовал не идти дальше, так как он, Петр Федорович, вступив на престол, немедленно отзовет все войска назад, в Россию. Он знал, что Апраксин сутки ждал вестей из России и действительно узнал от прибывшего на другой день из Петербурга фельдъегеря, что с Елизаветой Петровной случился обморок в церкви, длившийся около восьми часов.

И тогда он отступил к Тильзиту. В Тильзите он получил с другим курьером письмо от великого канцлера – графа Алексея Петровича Бестужева, где говорилось, что «нынешний полити?к есть временный» и что «ввиду болезни известной Вам персоны следует свои действия сообразовать с видами на будущее». После этого Апраксин увел войска за Неман, к полному изумлению разбитых им пруссаков.

Быстро оправившись после болезни, Елизавета Петровна вызвала к себе Александра Ивановича Шувалова.

Он обрадовался, увидев ее. В последние годы ленивая в обыденной жизни, обрюзгшая и постаревшая, она переродилась под влиянием опасности. Казалось, узнав обо всем, она помолодела на двадцать лет. Таково было свойство дочери Петра: в критические минуты бешеная гневность отца и его несокрушимая воля вселялись в ее душу.

Она приняла его в кабинете, расхаживая большими шагами из угла в угол.

– Вот что, Александр Иванович, – сказала она. – Петр Великий, когда нужно было спасти государство, сразу казнил десять тысяч стрельцов. Мы повесим десять человек, но самых главных, – этого будет достаточно. Ты поедешь к Апраксину. – Она подошла и своей сильной красивой рукой схватила Шувалова за кружевной галстук. – Пущай скажет, кто его научил торговать кровью русских солдат. Не скажет – вздернешь его на дыбу… Потом возьмешься за великого канцлера, который уже все иностранные дворы взятками обобрал. С моими лейб-кумпанцами произведешь у него ревизию и ночью – в возок и в Сибирь на поселение… Что же касаемо этой прусской скотины на «малом дворе» – Петра Федоровича, что целый день хлещет пиво и поет песни во Фридрихову честь, поедешь туда и сделай так, чтобы там тишина была, как в монастыре… И слышать не хочу, что есть такой «малый двор». А Екатерине Алексеевне скажешь, что и не такие персоны ездили в Соловецкий монастырь на поклонение.

Она перекрестила его, поцеловала, повернула к себе спиной и вытолкнула за дверь…

Александр Иванович Шувалов задумался. Дело было такое, что могло стоить головы. Конечно, императрица Елизавета Петровна, дай ей Бог многая лета, самодержица и может карать и миловать. Конечно, и Апраксин, и Бестужев, и даже великий князь Петр Федорович затеяли воровское дело – явную измену. Будь сие при Петре Великом, не миновать бы им дыбы! Ну хорошо. А если завтра с императрицей опять случится обморок и она уже не встанет, а почиет в бозе[54], что тогда? Тогда вступит Петр Федорович на престол, и что с ним, Шуваловым, будет? При прежних переменах бывало, что и не такой вельможа, как Александр Иванович Шувалов, усаживался в возок, оглядываясь на наступавших ему на пятки конвоиров, чтобы уехать в ссылку навечно в какой-нибудь Пустозерск или Сольвычегодск!

От этих мыслей стал Александр Иванович худеть и желтеть и велел вызвать к себе лейб-медика Елизаветы Петровны – англичанина Якова Мунсея.

Яков Мунсей был цветущий мужчина несокрушимого здоровья и, несмотря на свой 60-летний возраст, удивлял всех придворных тем, что выпивал по 20 бутылок шампанского кряду.

Усадив Якова Мунсея в своей спальне в кресла и напоив шампанским до «синего дыма», начал Александр Иванович осторожный разговор:

– Денно и нощно моля Бога о здравии нашей всемилостивейшей императрицы, хотелось бы знать: не может ли повториться имевший место прискорбный случай?

Яков Мунсей посмотрел на него веселыми, игривыми глазами пьяницы и поднял толстый палец.

– Господин Бог один может отвечайт на ваш вопрос.

«Ох хитер, ох хитер! – подумал Александр Иванович. – От такого много не узнаешь».

– Однако, – продолжал Мунсей, – последние дни ее величество весьма бодрый дух имеет и даже намерена лично посетить Сенат…

«Надо ехать в Ригу, – решил Александр Иванович, хорошо зная характер дочери Петра. – Завтра же, без промедления…»

И на другой день, захватив двух офицеров Тайной канцелярии, он, меняя на всех станциях лошадей, помчался в главную квартиру главнокомандующего генерал-фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина, в Ригу.

Главная квартира главнокомандующего помещалась в старинном рижском замке.

Даже привыкший к роскоши Версальского двора французский посол – маркиз де Лопиталь был поражен пышностью, которая окружала русского главнокомандующего, и его огромной свитой, в которую входило много приехавших из Петербурга придворных дам и адъютантов. Штабные офицеры, лекари, интенданты и чиновники разных ведомств заполнили Ригу.

Обеды, которые ежедневно давал главнокомандующий, приглашая гостей по особым спискам, длились по нескольку часов.

Александр Иванович Шувалов, еще более похудевший за дорогу, молча отстранил офицера, помогавшего ему вылезти из возка, и по длинной лестнице, устланной коврами, как был, в дорожном плаще и пыльных сапогах, прошел в приемный зал и оттуда в столовую. Был час обеда.

На хо?рах огромного зала солдатский оркестр играл на роговых инструментах. Пламя свечей в огромных люстрах, свисавших с потолка, отражаясь в хрустале подвесок, освещало матовые плечи женщин и расшитые золотом и серебром мундиры штаб-офицеров.

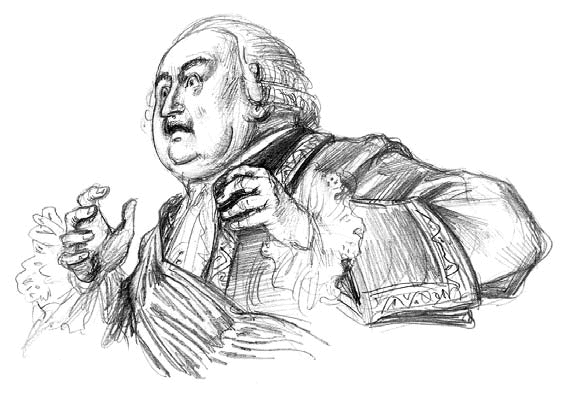

Во главе стола сидел Степан Федорович Апраксин, с добродушной усмешкой поглядывая на гостей.

Когда Александр Иванович появился в дверях, все головы повернулись в его сторону. В наступившей тишине было слышно, как кто-то уронил бокал. Апраксин побледнел, встал и пошел к нему навстречу.

– Добро пожаловать, Александр Иванович, – сказал он вполголоса.

Шувалов ничего не ответил.

Они оба вышли из зала, и перед дверями своего кабинета Апраксин увидел чужих офицеров с обнаженными шпагами.

– Александр Иванович, что сие значит? – спросил фельдмаршал, когда они сели в кресла. – Вы поставили караульных офицеров у моих дверей. Должен ли я себя считать под арестом и где на сей предмет именное высочайшее повеление?

– Сие значит, господин фельдмаршал, что я позаботился о том, чтобы сюда никто не входил. Имеется именное повеление узнать у вас: почему после столь славной виктории, которая не только Тильзит и Кёнигсберг в ваши руки передала, но и дорогу на Берлин открыла, вы бросили территорию Пруссии и отступили назад, в Россию?

Апраксин откинулся в кресле, задумался, закрыл глаза, потом сказал нетвердо:

– В рапорте на имя военной коллегии причины ретирады* поименованы: недостаток провианта, отсутствие лошадей для обоза, великое множество – до 15 тысяч – больных и раненых воинов…

Шувалов усмехнулся:

– Ее величеству рапорт был доложен! Она приказала его читать вслух детям в шляхетском корпусе для забавы. Всему миру известно, что жители Пруссии, являясь к вам со всех сторон, приносили присягу на верность и охотно отдавали продовольствие, коего было в стране более чем достаточно, также и лошадей. Что же касаемо раненых и больных солдат, то ее величество повелела отправить их в Россию для размещения в монастырских госпиталях.

Апраксин нахмурился.

– Больше я вам ничего сказать не могу…

Шувалов вскочил, заходил по кабинету, вдруг круто остановился:

– Не извольте шутить с огнем, ваше высокопревосходительство!

Фельдмаршал только пожал плечами в ответ.

Шувалов перестал ходить, снова сел в кресло.

Минута молчания тянулась, как вечность.

– Степан Федорович, – сказал начальник Тайной канцелярии неожиданно тихим и нежным голосом, как будто речь шла о небольшой просьбе, – отдайте мне два письма…

У Апраксина лицо пошло красными пятнами.

– Не понимаю, ваше сиятельство, о каких письмах идет речь?

Шувалов поднял на него мутные серые глаза.

– Первое письмо, которое вы, ваше высокопревосходительство, получили от его высочества великого князя Петра Федоровича, а второе – от великого канцлера графа Бестужева.

Апраксин, огромный, побагровевший, задыхающийся, сжав кулаки, подошел к Шувалову вплотную:

– Ну а если у меня их нет?

Шувалов посмотрел вбок.

– Имейте в виду, Степан Федорович, что я меньше трех дней на дыбе не держу.

Апраксин бросился вперед, вскрикнул, упал…

Когда в кабинет вбежали адъютанты и штабные офицеры, они увидели главнокомандующего, лежавшего на полу, – голова его дергалась, изо рта шла пена, – и Александра Ивановича Шувалова, равнодушно смотревшего в окно.

Главный штабной лекарь установил, что генерал-фельдмаршал потерял сознание.

После возвращения Александра Ивановича Шувалова в Санкт-Петербург Елизавета Петровна немедленно назначила в один и тот же день две конференции своих министров.

Канцлер Бестужев, чувствовавший, что над ним сгущаются тучи, не приехал на первую из них. Императрица приказала ему прибыть на вторую.

Когда он шел через проходные апартаменты в кабинет Елизаветы Петровны, в одной из комнат его встретил маршал двора – князь Трубецкой, который, грубо сорвав с него Андреевскую ленту*, объявил ему об аресте. Бестужев был посажен в карету и под охраной гвардейцев доставлен домой.

Дом его был окружен усиленным караулом. В своем кабинете Бестужев увидел начальника Тайной канцелярии, не спеша просматривавшего его бумаги.

– Неосторожно, неосторожно… – сказал Александр Иванович Шувалов, покачивая головой и показывая великому канцлеру клочки разорванного письма, найденного им в корзине для бумаг. – А я-то это письмишко ищу да ищу… Вы его в клочки разорвали, а я сижу и склеиваю…

В эту же ночь великий канцлер, покряхтывая, уселся в возок и отбыл в ссылку, а иностранным послам была разослана нота за подписью нового министра иностранных дел – Воронцова, в которой указывалось, что великий канцлер лишен чинов и звания и сослан «за преступное сообщничество с великой княгиней Екатериной Алексеевной в интриге, имевшей целью парализовать движение русских войск, направленных против Фридриха Прусского».

Главнокомандующим русской армии был назначен генерал граф Фермер. Он снова вступил в Тильзит, а оттуда в Кёнигсберг, который и занял прочно.

После своего скупого и грубого короля, который только и знал, что драть деньги на армию и его наемников солдат, которые вели себя как разбойники, кёнигсбержцы увидели пышный двор генерал-губернатора Восточной Пруссии – графа Фермера, который устраивал для горожан роскошные балы и обеды, даже и не думая взимать никаких налогов. Русские офицеры и отдаленно не походили на вечно голодных, всегда полупьяных и нуждающихся в деньгах офицеров-пруссаков. Они прекрасно говорили по-французски, принадлежали к богатым семьям, имели много слуг, привыкли к тонким винам, хорошей сервировке и женскому обществу.

Русские не жалели денег, и привычки были у них не те, что у офицеров Фридриха. Если уж зайдут что-нибудь покупать в лавку, то скупают сразу все, что под руку попадет, не торгуясь.

Зайдут в трактир – так уж до утра, пока всего не съедят и не выпьют, так что хозяин и сам потом не знает, где достать для себя кружку пива.

Притом делали русские все весьма основательно. Сначала выстроили православную церковь, потом монастырь, потом стали чеканить хорошую серебряную монету, и благоразумные кёнигсбержцы в 1760 году решили отправить к императрице Елизавете, которая правила где-то далеко, в Петербурге, никого не трогая, делегацию – благодарить за милостивое правление и просить включить Кёнигсбергскую область в состав Российской империи.

Несмотря, однако, на все Фридриховы неудачи, Александр Иванович Шувалов очень хорошо понимал, что дела вовсе не так хороши, как кажется.

Странные обмороки у Елизаветы Петровны стали повторяться все чаще, а в промежутках между ними она закрывалась в спальне, не интересуясь ни делами, ни войной. Все меньше оставалось вокруг нее людей, и придворные, как крысы с тонущего корабля, понемногу переходили с «большого двора» на «малый».

Петр Федорович, прикусивший было язык, опять начал болтать что попало, и затихшие ранее немцы снова зашевелились, начиная со штаба главнокомандующего и кончая Академией наук.

Надо было либо сразу, по-петровски, сокрушить врагов в тылу и продолжать войну, либо махнуть на нее рукой и ждать: что будет, то будет…

И теперь, обсасывая куриное крылышко, начальник Тайной канцелярии только вздыхал, пугая мрачными взглядами подававших к столу слуг.

Закончив свой скудный завтрак, надев ленту и мундир со звездой, поехал Александр Иванович во дворец.

Огромный дворец был погружен в унылую тишину, как дом, в котором еще нет покойника, но все готово для того, чтобы проводить хозяина в последний путь. Печальные лица слуг и редко попадавшихся придворных, удручающая пустота когда-то заполненных веселой толпой залов заставила Александра Ивановича помрачнеть еще более.

В малой гостиной, что расположена была между личным кабинетом и спальней Елизаветы Петровны, он встретил Якова Мунсея, очевидно только что бывшего у императрицы.

Лейб-медик улыбнулся во весь рот, и вокруг глаз его залучились веселые, лукавые морщинки.

– О, господин граф! Мы сегодня чувствуем себя совсем хорошо и даже примеряли новое платье… – И, подмигнув, Мунсей наклонился к уху Александра Ивановича: – В лондонских газетах пишут, что пока три самые красивые женщины в Европе – ее величество самодержица всероссийская, императрица Мария Терезия* и маркиза Помпадур* – ведут войну против Фридриха, она никогда не кончится. – Он ткнул начальника Тайной канцелярии в бок. – Другое дело, если бы воевали мы, мужчины. Мы бы быстро закончили войну, стали пить пунш и сами бы ухаживали за красивыми женщинами… Ха! – И веселый лейб-медик зашагал дальше.

Из дверей спальни вышел Василий Иванович Чулков, выслужившийся из истопников до камергера, генерал-лейтенанта и кавалера ордена Святого Александра Невского. Это был высокий старик с открытым лицом, в генеральском мундире, с лентой через плечо.

Обязанности его заключались в том, чтобы охранять ночной покой императрицы. Каждый вечер с матрацем и двумя подушками Чулков появлялся в императорской спальне и стелил себе постель на полу, рядом с альковом Елизаветы Петровны. Будучи одним из немногих неподкупных придворных, он обладал очень прямым, необузданным и резким характером.

Императрица засыпала только на рассвете, и Чулков был постоянным слушателем бесконечных сплетен окружавших ее статс-дам, совмещавших эту должность с обязанностью чесальщиц пяток. Они старались, чтобы до ушей Елизаветы Петровны дошли наиболее пикантные новости.

Некоторые из них, такие, как, например, Анна Скавронская – жена великого канцлера Воронцова – и Мавра Егоровна Шувалова-Шепелева, пользовались большой благосклонностью императрицы. Это не мешало Чулкову ночью вскакивать со своего матраца и останавливать дам на самом интересном месте рассказа окриком: «Довольно врать-то! Эка подлость! Только и знаете, что наводить на честных людей напраслину!»

Иногда Елизавета Петровна вставала раньше своего стража и будила «Иваныча», вытаскивая из-под него подушки и матрац. Тогда он вскакивал и, зевая и похлопывая ее по плечам или спине, ворчал: «Ну вот ты уже и встала, лебедушка, никогда не дашь старику поспать!»

Василий Иванович подхватил начальника Тайной канцелярии под руку.

– Второй раз за вами посылает – только вас и ждут.

Хотя за долголетнюю свою службу Александру Ивановичу приходилось видеть Елизавету Петровну в разной обстановке и в разном настроении, он, как и все, кому приходилось иметь с ней дело, каждый раз не мог не испытывать чувства восхищения, которое она вызывала у окружающих своим обаянием и простотой обращения.

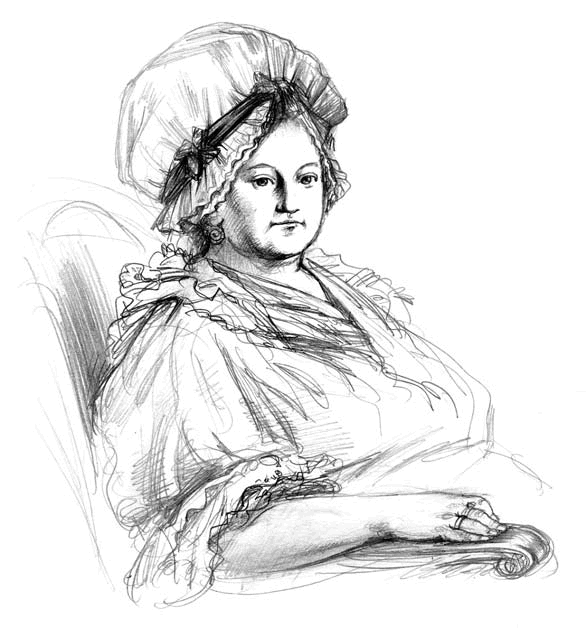

И теперь – в простом кружевном чепце и пестреньком халате, побледневшая и осунувшаяся, но еще сохранившая поразительную белизну кожи и нежно-матовый цвет лица, Елизавета Петровна казалась воплощением женственности.

Она подняла на него прекрасные карие глаза, вздохнула и, стараясь сдержать волнение, невольно сжала в руке батистовый платок.

– Ну вот, Александр Иванович, теперь все свои здесь.

В комнате в креслах сидели Иван Иванович и Петр Иванович Шуваловы, Алексей Григорьевич Разумовский и духовник императрицы, Федор Яковлевич Дубянский.

Елизавета Петровна оглядела всех и слегка откинулась на подушки большого вольтеровского кресла*.

– Решила я воевать с немцами до последнего рубля и до последнего солдата. Фридрих – этот Надир, прусский шах*, – воочию доказал, на какие подлости он способен. Недаром после каждой нашей виктории жители приходят, от короля своего отрекаются, присягу нам приносят, в подданство принять просят. – Она в волнении встала, заходила по комнате. – Нет, я ему сего не прощу! – Походила, задумалась. – Конечно, будь бы батюшка жив, не то бы было. Одного фельдмаршала за измену удалила, теперь другой в Кёнигсберге засел – палкой его оттуда в поход не выгонишь. Все повеления без исполнения, главное место без уважения, справедливость без защищения – вот какие дела… Ну, Александр Иванович, на «малом дворе» что?

Начальник Тайной канцелярии расстегнул мундир, вынул из внутреннего кармана листки, стал читать:

– «Вчера на куртаге* при всех великий князь Петр Федорович заявил: „Король Прусский – великий волшебник: он всегда знает заранее наши планы кампании“, – засмеялся и глянул на Волкова». Сей последний служит посредником между ними и Фридрихом Прусским, – добавил Александр Иванович.

Елизавета Петровна стала краснеть, слегка задыхаться.

– Ну вот, сей голштин-готторпский* принц должен был наследовать шведский престол. Судьбе угодно было сделать его наследником нашим. Внук наш Павел – совсем дитя, не хотели бы мы после смерти нашей ввергать Россию в междуцарствие. Но можно ли терпеть изменника, который не любит ни народа русского, ни нового своего Отечества? – Повернулась к Дубянскому: – Ну, что скажешь, отец?

Дубянский задумался, погладил бороду, тихо сказал:

– Кому много дано от власти, дабы он служил народу своему и Отечеству, и кто, потеряв честь и совесть, предался врагам, тот не будет пощады иметь ни в земной жизни, ни в Царствии Небесном. И ты, дочь Петра, помни, что житие человеческое недолговечно, будь тверда и честна, дабы предстать перед Господом Богом с чистой душой…

Он благословил ее, осенив широким крестом.

Императрица опустила голову, задумалась. Все молчали. Потом она встала с кресла, подошла к Александру Ивановичу.

– Ну что же вы все смолкли? Чай, я еще не умерла… Докладывай дальше, что знаешь…

Александр Иванович вздохнул, стал перебирать листки.

– Среди многих Фридриховых шпионов в нашей армии главный есть – генерал Тотлебен…

Петр Иванович Шувалов воскликнул:

– Что?! Сие возможно ли?

Дубянский осенил себя крестом, Иван Иванович Шувалов схватился за голову.

Елизавета Петровна вскрикнула, упала в кресло. Разумовский подбежал к ней, потом схватил флакон с солью. Она понюхала, оглядела всех непонимающими глазами, приподнялась.

– Ну, говори все до конца… Не тяни…

Разумовский погладил ее по руке:

– Лизонька, будь ласка, не волнуйся.

Александр Иванович продолжал читать своим ровным, бесстрастным голосом:

– «Генерал Тотлебен собственноручно пишет рапорты Фридриху II обо всех операциях русской армии, о предполагаемых планах и приказах. Оные рапорты пересылаются через украинского еврея Забодко в прусскую главную квартиру».

Елизавета Петровна спросила:

– А ты чего смотришь?

Начальник Тайной канцелярии поднял на нее свои мутные глаза.

– Да, ваше величество, смотрю, и посему с каждого сего рапорта копии снимаются и подшиваются к делу за нумером. Каждому овощу – свое время. Поспешишь – одних людей насмешишь, а других спугнешь…

– Ну а дальше что?

– По плану Тайной канцелярии, перед тем как ваше величество подпишет приказ о наступлении, подлежит аресту и преданию суду за измену 121 человек, из них подлого звания только трое, и те не русские.

Елизавета Петровна вдруг схватила платок, прижала к глазам, потом заплакала громко, навзрыд, как плачут простые бабы. Вытерла глаза, сказала сквозь слезы:

– Вот простой русский народ в нищете, в беспризорности, а отечества своего не предает… А какая о нем забота?.. Соли и той нет…

Повернулась к Петру Ивановичу.

– Сейчас же составь указ: соляной налог отменить вовсе. Триста тысяч серебром, что графу Растреллию отложено на постройку нового дворца, раздашь мелким людям, что в сем году от пожаров пострадали… – Она постучала о ручку кресла: – Да смотри не укради, а то я с тебя, вот те крест, шкуру сниму! А ты, Иван Иванович, составь указ, чтобы колодников всех и беглых людей из тюрем освободили, окромя человекоубийцев. – Она задумалась. – А что, говорят, в этом месяце солнцу затмение будет и будто есть такая планета Венус[55], которая его совсем закроет?.. Ты как думаешь, Иван Иванович, сие возможно ли?..

Иван Иванович улыбнулся.

– Науки доказывают, что, согласно астрономическим умозрениям, планеты свое хождение имеют и, проходя между Землей и Солнцем, оное частично закрывают.

Елизавета Петровна с недоверием покачала головой:

– Сумнительно что-то! Почему же оная Венус до сих пор там не проходила? – Повернулась к Дубянскому: – А ты как, отец, думаешь: не может ли быть от сего светопреставления?

Дубянский погладил бороду.

– Конечно, все в руце Божией. И всякие земли трясения, и другие бедствия – засуха и наводнения, однако же в Священном Писании нигде о том не упоминается. Бог милостив, ваше величество…

Елизавета Петровна несколько успокоилась.

– Ну ладно, Бог Богом, а пущай Тайная канцелярия тоже смотрит, не будет ли от этого каких беспорядков и в городе воровства.

Она встала, подошла к окну, загляделась на Неву, на залитые вдали солнцем деревья, на зеленеющие сады…

– На натуру бы поехать, на траве поспать, в речке искупаться. Ты, Иваныч, вели-ка свежего сена мне в спальню принести и разбросать, чтобы пахло.

Обернулась ко всем, улыбнулась красивым ртом, сверкнула карими глазами.

– Как я хворать стала, теперь сама на кухне не готовлю. Думаю, пущай главный повар Фукс сам моих друзей угощает. Недаром он у меня бригадир* и восемьсот рублей жалованья получает. Так что, кто хочет завтракать, идите в столовую, а я немного прилягу… – И она кивком отпустила всех, кроме Разумовского.

Когда Александр Иванович Шувалов вышел из малой столовой, где для приличия отведал блюда, изготовленные великим кулинаром Фуксом, изумлявшим Петербург чудесами французской кухни, и пошел к выходу через анфиладу дворцовых покоев, все взоры обратились на него.

Длительные, хотя и редкие беседы начальника Тайной канцелярии с императрицей всегда приводили к неожиданным и иногда потрясавшим до основания всю столицу последствиям.

Хотя Тайная канцелярия занималась главным образом борьбой со шпионажем и происками иностранцев, в нее, однако, поступало любое дело, относившееся к государственной безопасности. По еще допетровской традиции, достаточно было сказать: «Слово и дело Государево!», чтобы и человек, сказавший эту фразу, и тот, на кого он доносил, попали в Тайную канцелярию. Методы допроса и наказания в ту эпоху отличались дикой жестокостью.

Когда Елизавета Петровна предложила Сенату издать указ о том, чтобы малолетние до 17 лет совсем были освобождены от пытки, Святейший синод восстал против этого, доказывая, что, по учению святых отцов, малолетство считается только до 12 лет.

Еще все помнили, как на эшафоте перед палачом стояла Головкина – жена брата бывшего канцлера Бестужева. Избитая кнутом палача, отрезавшего ей язык, она была снята с помоста, и ее отправили в далекую ссылку, в Якутск.

После нее место на эшафоте заняла первая красавица Петербурга – Лопухина. Она стала отчаянно отбиваться, ударила палача и вцепилась зубами в его руку. Он сдавил ей горло и заставил выпустить свою руку, а через минуту уже протягивал толпе кусок окровавленного мяса, крича: «Не нужен ли кому язык? Дешево продам!»

В ответ не раздалось ни одного возгласа: толпа молчала.

Лопухина потеряла сознание, ее бросили в сани, прикрыв рогожей, и отправили в Сибирь.

Обе женщины были обвинены в сношениях с австрийским посланником – маркизом де Ботта д’Адорно, который хотел организовать заговор в пользу Иоанна Антоновича.

Все знали, что Елизавета Петровна не утвердила ни одного из 3579 смертных приговоров, вынесенных в течение ее царствования преступникам из простого народа. Это, однако, нисколько не мешало ей считать вполне естественным, что помещики вправе распоряжаться своими крестьянами как угодно.

В 1760 году Сенат предоставил помещикам право без суда ссылать своих крепостных на поселение. Елизавета Петровна утвердила этот закон с тем же ленивым безразличием, с каким она относилась ко многим важнейшим законопроектам. Но в ней просыпалась отцовская ненависть к придворным, уличенным в предательстве и измене.

И теперь многие из придворных, попадавшихся навстречу Александру Ивановичу, с беспокойством вглядывались в его лицо.

Но лицо его ничего не выражало. Землисто-желтоватое, худое, с мутными серыми глазами, оно отражало только скуку и безразличие – чувства человека с плохим пищеварением и аппетитом, не имевшего никаких страстей.

Он вышел на подъезд, не обращая внимания на вытягивавшихся перед ним караульных офицеров. Подлетела карета, из нее выскочил офицер Тайной канцелярии. Александр Иванович что-то шепотом сказал ему, сел в карету. Дверцы захлопнулись, лошади понеслись…

Карета пронеслась на Мойку и остановилась перед домом Ломоносова.

Александр Иванович, в сером плаще и серой же треуголке, тихо открыл калитку и медленной походкой человека, который не производит шума и не оставляет следов, пошел по аллее в сад. Он дошел до большой беседки и остановился, немного наклонив голову набок и прислушиваясь.

В беседке он увидел Михаила Васильевича Ломоносова в халате, туфлях и колпаке с кисточкой. Десьянс академик ходил из угла в угол, иногда останавливаясь перед столом. На столе среди бумаг, книг и инструментов стояли остывший обед и миска с огурцами и квашеной капустой. Михаил Васильевич продолжал ходить, что-то бормоча про себя, чем-то весьма расстроенный.

Александр Иванович вышел из тени деревьев и появился на пороге беседки. Ломоносов взглянул на него, кивнул ему, как будто нисколько не удивившись его появлению, и, занятый своими мыслями, продолжал шагать, но вдруг вспомнил про начальника Тайной канцелярии и, указав ему жестом на стол, пробормотал:

– Не угодно ли пообедать со мной? Могу приказать подать шти горячие, еще есть говядина отварная с хреном, кисель…

Александр Иванович пожевал губами.

– Благодарствую – только что кушал на завтраке во дворце отменные французские блюда…

Первый академик вскинул на него глаза.

– Отменные?.. Не думаю! Что может быть здоровее и вкуснее простой русской пищи! А на завтраках этих больше шампанское пьют да трюфелями заедают. А отчего сие? От слепого преклонения перед всем иностранным. Другой дурак-недоросль еще вчера, кроме своей матери-помещицы, дьячка да сенных девок, ничего и не видел, грамоты азов не знает, а сегодня ходит во французских кружевах, шампанское пьет, устерсы и трюфеля жрет. А ведомо ли вам, сударь, что лучше нашей квашеной капусты и малосольных огурцов ничего нет, что Петр Великий хвойный настой и капусту за границу отправлял и продавал и оными голландские и английские моряки от цинги лечились? То же и в отношении одежды. Человеку надобно иметь одежду удобную, добротную, красивую. А молодежь дворянская более парижским петиметрам* подражать старается: обувь узкая, панталоны узкие, камзолы и кафтаны в обтяжку и самых ярких цветов. И ходит такой глупый фазан, думая, что его за иностранца примут, а каждому видно, что он чистый и бесполезный дурак… Неспроста сказано: «Когда платье в сундуке, дурак на руке».

Александр Иванович огляделся, нашел стул, сел.

– Не хотел бы я мешать вам в ваших занятиях, однако…

Михаил Васильевич махнул рукой, остановился.

– Занятия мои такие: хожу и удивляюсь, смотрю и глазам не верю. Глядишь на какого-нибудь человека – он весь в орденах, с лентой через плечо. Спрашиваешь: через какие баталии или великие дела прославлен? Ответствуют: не через дела или баталии, а через Петра Ивановича, к особе коего, как поганый гриб к гнилому пню, присосался. Приходишь в какую канцелярию: утром начальника нет, еще не прибыл, в полдник он завтракает, часа через два уехал, потом обедает – и поминай как звали, только его и видели! Делам движения нет. Пока бумага какая свое решение получит, податель оной состарится или вовсе помрет…

Он подошел к Шувалову, все больше возбуждаясь и краснея. Видимо, все то, что он переживал в глубине души, теперь наконец прорвалось и он уже больше не мог сдерживать себя.

– Нельзя страной управлять, оную не зная. И вот задумал я подробный атлас географический Российской империи составить, для чего просил Сенат послать по всем городам предписания, в коих запрошено: на какой реке или каком озере город стоит, сколько в нем домов и жителей, какие бывают ярмарки и погоды, а также какие местные ремесла, промыслы и художества жителей. Думал я, сударь, экономическую ландкарту также составить…

– Ну и что же?

Ломоносов махнул рукой.

– И посейчас всё пишут и ждут ответа. А можете ли вы мне разъяснить, почему маленький человек, рядовой россиянин, который по природной живости ума честно Отечеству послужить хочет, ходу нигде не имеет?..

Он подбежал к столу, начал рыться в бумагах.

– Известно ли вам, господин начальник Тайной канцелярии, что крестьянин Иранского уезда Казанской губернии – Леонтий Шамшуренков изобрел снаряд, при помощи коего легко поднимались на большую высоту самые великие церковные колокола? Модель оного изобретения официально была утверждена Артиллерийской конторой. Видя злоупотребления властей местных, кои торговали краденым спиртом, написал сей крестьянин Шамшуренков заявление о них в Сенат. Узнав об этом, местный воевода взял его под караул и направил в тюрьму. Но и сидя в оной тюрьме, продолжал Шамшуренков трудиться. И ведомо ли вам, что он изобрел? Карету без лошадей, которая сама летом на колесах ходит. В 1751 году Сенат, его освободив, выдал ему на постройку сего механизма семьдесят три рубля пять копеек и харчевых денег семнадцать рублей с полтиной… Сия самоходная карета не токмо большие расстояния пробежала и на самые крутые подъемы взбиралась, но и могла бы иметь от колес своих приводной счетчик, который на каждой версте бы звонил и до тысячи верст расстояние отмечал… А ведомо ли вам, где сей Шамшуренков?

Александр Иванович пожал плечами.

– Неведомо…

– Сенат оное изобретение одобрил и ассигновал ему еще сто рублей, но он вскорости заболел и умер от грудной болезни. И все сие оттого, что господа дворяне сами учиться не хотят, а людей другого звания к науке не подпускают, так что простой человек не знает, как за нее и ухватиться…

Александр Иванович вздохнул, покрутил головой.

– Господин десьянс академик, имея к наукам приватный интерес, хотел бы я знать мнение ваше касательно имеющего в сем месяце быть солнечного затмения планетой Венус?

Ломоносов улыбнулся.

– Вижу я, что сия планета у Тайной канцелярии в подозрении. Установив точное время, которое требуется планете Венус для прохождения через солнечный диск, и сделав разные другие наблюдения, можно вычислить расстояние между Солнцем и Землей. Для сего оное прохождение надо наблюдать из различных точек земного шара… Вопрос сей сегодня будет обсуждаться в конференции…

Александр Иванович встал, поклонился.

– Благодарствую. В Сенат ехать пора. Не отказали бы вы в любезности, сударь, журнал сей конференции мне завезти с указанием, сколько времени затмение продолжаться может?

Начальник Тайной канцелярии снял шляпу, лениво помахал ею, пошел к выходу…

Ломоносов задумался в нерешительности, потом крикнул ему вслед:

– Ваше сиятельство!..

Шувалов обернулся.

– Могу я задать вашему сиятельству один вопрос?

Шувалов приостановился.

Ломоносов зло спросил:

– В течение нескольких лет тянется организация артиллерийского корпуса, для которого пушки заготовляются на Олонецком оружейном заводе и апробации на Выборгской стороне производятся. Русские инвенторы великую остроту мысли в сем деле проявили…

У Александра Ивановича странно сверкнули глаза, жестом он остановил десьянс академика:

– Не беспокойтесь, господин Ломоносов, скоро ваши пушки заговорят… – и пошел к выходу своей медленной и неслышной походкой.

Пробыв недолго в Сенате, где сенаторы, почесывая затылки под париками, лениво слушали какое-то скучное дело, Александр Иванович поехал к двоюродному брату, Ивану Ивановичу Шувалову.

Иван Иванович – завитой, розовый, душистый, с ямочками на полных щеках и сияющими жизнерадостными глазами, в роскошном халате на пуху из сибирских гусей – сидел в кресле и рассматривал в увеличительное стекло миниатюру Каравака*, где Елизавета Петровна была изображена в образе юной Венеры*, держащей зеркало в руках.

– Изумительно! – сказал Иван Иванович, отведя стекло. – До чего хороша…

Александр Иванович равнодушно взглянул на миниатюру, на цветущего кузена и желчно добавил:

– Была хороша…

Иван Иванович, вздрогнув, вскочил.

– Ты хочешь сказать…

Александр Иванович поморщился:

– Да нет. Хочу сказать, друг мой, что сия блистательная жизнь уже вся в прошлом. Во вчерашней депеше пишет маркиз Лопиталь герцогу Шуазелю: «Вероятно, после смерти Елизаветы Петровны на престол вступит Петр Федорович. Однако, зная свойства его характера, не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что дни его будут недолговечны, и вопрос заключается в том: кто же наследует престол?»

С лица Ивана Ивановича слетела радостная безоблачность.

Он спрятал миниатюру в ящичек секретера, запахнул халат и озабоченно уставился на своего кузена:

– Ну а как ты думаешь?

Александр Иванович зевнул, поводил вокруг мутными глазами.

– Ты, Иван Иванович, не слышал? Говорят, от желудочных колик вино красное разогретое помогает? Вели-ка нагреть бутылку понтаку да скажи, чтобы не встряхивали, а то муть наверх пойдет. – И, протянув ноги и усевшись поглубже в кресла, продолжал: – Конечно, Елизавета Петровна проживет еще не день и не два. Сия дочь Петра себя еще покажет, и Фридрих не раз еще будет за волосы хвататься, что с ней сцепился… Однако же жизнь ее уже на исходе. – Он задумался, прищурился. – Ну, вступит на престол Петр Федорович, этот долго не усидит… И тогда выйдет на сцену супруга его, Екатерина Алексеевна.

Иван Иванович не выдержал, фыркнул:

– Сия бледная девица из бедного Ангальт-Цербстского дома!

Александр Иванович сдвинул брови, презрительно посмотрел на кузена.

– Эта женщина нечеловеческой хитрости, проницательного ума и настойчивости необыкновенной. К тому же сведения о ее занятиях и образе жизни показывают, к чему она себя приуготовляет… Недаром она в православие перешла, в сарафане в гвардейские казармы ездит и иностранцев изгнать советует…

Калмычонок в чалме принес на подносе бутылку старого понтака, два венецианских бокала и нарезанный тонкими ломтиками лимбургский сыр на салфетке.

Александр Иванович отпил глоток, пожевал ломтик сыру, поднял бокал, посмотрел на свет.

– Да, теперь такого вина не найдешь, а дети наши его совсем не увидят. Все проходит! Возьми время Петра Великого – какие люди были: Меншиков*, Людовик XIV*, принц Конти*, Карл XII*, герцог Мальборо*… А ныне… Фридрих Прусский с двумя коронованными женщинами и маркизой Помпадур воюет и никак от них отбиться не может. И не видать великих умов… – Начальник Тайной канцелярии понемножку осушил бокал и добавил: – Разве что из простого народа…

Иван Иванович поднял брови:

– Ломоносов?

– Да, Ломоносов, хотя и не один. Ломоносов не токмо ученостью своей велик, но и одержимостью к делам государственным ради пользы Отечества.

Иван Иванович улыбнулся: он любил первого десьянс академика.

– Ну а если бы много Ломоносовых было, что тогда?

Александр Иванович встал, постучал слегка пальцем по лбу двоюродного брата.

– Тогда бы нас с тобой не было. Хорошо, что вся его силища в науку ушла, а ударься он в полити?к, по примеру французских вольтерьянцев*, – что тогда? – Он задумчиво покачал головой. – Ну, пора мне в канцелярию ехать. Ты небось опять за свои миниатюры да картинки возьмешься!.. А я как насмотрюсь моих картинок за ночь, так к утру опять почесуха мучает и колики в животе… Хорошо государственные интересы блюсти на конференции во дворце или на машкераде, беседуя с иноземными послами!.. – Александр Иванович усмехнулся желчно.

– Матушка государыня как будто о простом народе печется, простых людей в великие чины возвела, науки, художества поощряет… А погляди в суть вещей, как я их вижу, послушай, что люди говорят на дыбе да под батогами*, – волосы на голове зашевелятся… Помещики между собой из-за земли спорят – деревни друг на друга с дрекольем идут, кровь льется, земля трупами устилается. Намедни в Каширском уезде крестьяне с дворовыми людьми княгини Львовой баталию учинили – одних убитых 26 человек.

Поскольку помещики в рекруты крестьян не сдавали, указано было матушкой императрицей платить дворянам за каждого человека, сданного в армию, деньги. Теперь, как крепостной помещику не понравился, гонит его в солдаты и деньги за него получает. Сиречь торговля людьми прямым доходом для дворян стала… От помещичьей лютости стали крестьяне бежать в разбойники. Вся Волга в их руках. Под Гжатском ватага в 700 татей[56] три дня бой держала противу воинской команды. От свирепости православных священников раскольники бегут в Польшу. Ныне в Ветковских слободах на реке Сож, за рубежом, более 40 тысяч беглых старообрядцев. Оттуда их тайные люди с прелестными письмами[57] к яицким казакам* на восток и на юг, на Буг и Днестр ходят…

Иван Иванович вскочил, покраснел, расстегнул кружевной воротник.

– Послушать тебя, Александр Иванович, так при Минихе да Бироне лучше было.

Александр Иванович покачал головой:

– Конечно, в царствование Елизаветы Петровны русский человек духом воспрял, но сие в городах, в армии и при дворе. А крестьянину хуже: он на себе все тяготы войны несет да еще помещику и попу должен отдать последнее. Ныне дворяне так жить, как при Бироне и Минихе, не хотят. Всяк стремится к роскоши, веселью. А взять денег неоткуда, кроме как с крестьянина или украсть у государства…

Иван Иванович посмотрел на кузена.

– Да ты матушке все сие говорил?

Александр Иванович улыбнулся.

– А к чему? Матушка императрица сама роскошь и веселье любит. Да и как ей противу дворянства идти? Старые боярские роды всегда против нее враждовали. Новое дворянство и мелкопоместное от себя оттолкнуть – на чем тогда держаться? Ведь Иоанн Антонович-то еще жив! А Фридрих Прусский только о том и думает, как бы его или Петра Федоровича посадить на престол. Нет уж, управимся сами как-нибудь с Божьей помощью…

Александр Иванович махнул рукой, подошел к столу, наполнил бокалы.

– Ну, давай выпьем. И о чем говорили – забудь!

В это время издали донесся шум голосов, топот, и в дверь, чуть не сбив с ног уходившего Александра Ивановича, стремительно вбежал Ломоносов. Он был без шляпы, в расстегнутом камзоле, парик съехал набок, лицо красное.

Иван Иванович даже рот раскрыл от удивления и неожиданности.

– Михаил Васильевич, что с тобой?

Десьянс академик посмотрел вокруг бешеными глазами, потом схватил бутылку, стоявшую на столе, и, вероятно, бросил бы ее об пол, если бы Александр Иванович, положив руку ему на плечо, не сказал своим равнодушным голосом:

– Смилуйтесь, господин академик, тому вину двести лет, – и, взяв от него бутылку, налил ему бокал вина. – Сейчас ежели вы войдете в равновесие чувств, то мы сможем с вами закончить утренний разговор о том, отечественные или заморские напитки лучше…

Ломоносов отпил вина, поставил бокал на стол и возбужденно заговорил:

– Нет, судари мои, более сего терпеть невозможно! Бежать нужно, бежать!.. На вечерней конференции собрались все Шумахеровы злодеи: Тауберт, Миллер и Эпинус – и постановляют русских астрономов – поручика Курганова и адъюнкта Красильникова – к наблюдению над солнечным затмением не допускать, а иностранных, приехавших из-за границы, – Добероша и других – можно. Я спрашиваю тогда Эпинуса, заведующего обсерваторией: «Почему вы русских астрономов к наблюдению допускать не желаете?» А Эпинус мне отвечает: «Для того не желаем допускать, что в науке еще слабы и того не увидят, что нужно». – «Ах, слабы! – говорю. – Я сам с ними наблюдать буду». Тогда ответствует мне Эпинус: «Вот еще один астроном нашелся!»

Александр Иванович с любопытством наклонился вперед.

– Ну и что вы ему сказали?

Ломоносов вздохнул:

– Ничего… Хотел взять свечной шандал* и бросить ему в физиогномию, но воздержался.

Александр Иванович заметил:

– Однако же такой способ едва ли спор ваш разрешит.

Иван Иванович встал, прошелся по комнате и сказал:

– Немцы прежнее свое нахальство обретать начинают. Надо завтра же Сенату распоряжение сделать о допуске русских астрономов к наблюдению.

Начальник Тайной канцелярии пошел к выходу, у дверей обернулся:

– И с оным предписанием поручику Курганову взять караул и занять обсерваторию.

Хотя предписание Сената о том, чтобы русские астрономы были допущены к наблюдению за затмением, поступило в Академию наук, заведующий обсерваторией Эпинус заявил, что тогда сам он не станет вести наблюдения, так как ему будут мешать.

Ломоносов, удовлетворенный тем, что победа в этом споре оказалась за ним, решил организовать наблюдение затмения у себя в саду.

Поздняя весна этого года была необыкновенно хороша. Свежий морской ветер заряжал бодростью. Яблони цвели, благоухала сирень, в зеленой траве краснели головки тюльпанов.

Утро 26 мая 1761 года было безоблачное, жаркое.

Десьянс академик, довольный, счастливый, расхаживал по полянке в своем саду в китайчатом халате. Издали слышался звонкий голос Леночки. Она бегала наперегонки с астрономом, поручиком Кургановым. В ботфортах и узком мундире с форменным воротником, он никак не мог за ней поспеть и теперь, остановившись, старался угадать, за каким кустом она спряталась.

Неожиданно Леночка выскочила из-за большого куста сирени и помчалась стрелой по полянке, мелькая пятками, – она была в простом крестьянском платье, с распущенными косами, босая.

Вдали Михаил Васильевич увидел Елизавету Андреевну, шедшую по тропинке в сопровождении Прокопия Ивановича – Прошки. Прошка был старый помор из села Холмогоры, много лет назад случайно попавший в Петербург и поступивший к Ломоносову в услужение. На правах земляка он хотя и величал десьянс академика Михаилом Васильевичем, однако обращался к нему на «ты». Впрочем, такая фамильярность не мешала тому, чтобы, услышав из кабинета мощный удар кулаком по столу, Прошка от страха бледнел и говорил, крестясь: «Ах ты, боже ж ты мой, опять Михайло Васильевич в сердцах!»

Сейчас Прошка нес за Елизаветой Андреевной складной стул и несколько кусков закопченного стекла. Увидев приветливое и свежее лицо Елизаветы Андреевны, Ломоносов улыбнулся и невольно вспомнил статью одного профессора из Болоньи, напечатанную во «Флорентийских ученых ведомостях», в которой говорилось: «Я посетил Ломоносова в его доме. Это „остров счастливых“. Я нигде более в Петербурге не видел такой здоровой, радостной и приятной семьи».

На крыше маленького кубического здания обсерватории, стоявшей в саду, адъюнкт Красильников устанавливал на треножниках две подзорные трубы, к которым приделаны были закопченные стекла.

Закончив свою работу, он направился к Ломоносову:

– Я думаю, Михаил Васильевич, без сильных телескопов едва ли мы сможем что-нибудь серьезно увидеть.

Ломоносов посмотрел на него, усмехнулся:

– При живости ума и таланта и с немногими средствами можно увидеть многое! – Посмотрел на небо, оглянулся. – Однако же, господа, по местам!

Он, Красильников и Курганов[58] начали наблюдение.

Венера медленно приближалась к Солнцу. Она еще не достигла его, но край Солнца затуманился.

– Обратите внимание, – сказал Ломоносов, не отрываясь от подзорной трубы, – затмение уже началось, а ведь Венера Солнца еще не достигла…

Венера прошла через Солнце, но край его на некоторое время оставался затуманенным.

– Да, – подтвердил Курганов, – затмение началось раньше и кончилось позднее прохождения Венеры между Солнцем и Землей.

Ломоносов задумался, встал.

– Друзья мои, сие происходит оттого, что Венера, вероятно, как и все планеты, окружена знатною воздушною атмосферою, таковою (лишь бы не большею), каковая и около нашего земного шара…

Вскоре он написал работу, вышедшую отдельным изданием на русском и немецком языках, в которой доказывал, что если Венера, как и другие планеты, окружена атмосферой, то на ней возможна животная жизнь, подобная той, какая имеется на Земле.

Тридцать лет спустя знаменитейшие астрономы мира подтвердили его предположение о том, что планета Венера окружена атмосферой, а английский астроном Вильям Гершель и немецкий астроном Иоганн Шретер присвоили это открытие себе.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК