Глава третья ВО ДВОРЦЕ

Жил на хуторе Лемеши у Черниговского тракта реестровый казак* по прозвищу Розум. А прозвали его так за то, что, выпив в шинке, любил он сам себя похвалить, схватившись за чуб: «Що то за голова, що то за розум!» И был у него сын Алексей – пас стадо, учился грамоте у дьячка из соседнего села Чемеры, играл на флейте, а пел так, что все дивчины, прячась за деревьями, замирая, слушали его песни. Лицом он был до того хорош, что жинки бледнели, глядя на него, а мужики только покачивали головами. Как-то, проезжая в Петербург через Чемеры, закутил здесь гвардейский полковник Вишневский. Три дня он пил, слушая песни чудесного парубка, дивился на него, а на четвертый велел связать и бросить в тройку. Он увез его в Петербург и сдал обер-гофмаршалу* Анны Иоанновны графу Левенвольду. Стал парубок петь в дворцовой церкви, удивляя всех своим голосом и красотой.

Елизавета Петровна часто ходила в церковь. Как-то она зашла к вечерне. В церкви колебалось пламя свечей, золотились лики святых, пахло ладаном.

И вдруг она услышала голос. Взглянула на певца – и влюбилась в него сразу и на всю жизнь.

Теперь Алексей Григорьевич стал графом и генерал-фельдмаршалом, жил во дворце рядом с покоями Елизаветы Петровны, но нисколько не изменился в своем характере.

Впоследствии Екатерина II писала о нем: «Разумовский чуждался гордости, ненавидел коварство и, не имея никакого образования, но одаренный от природы умом основательным, был ласков в обращении с младшими, любил предстательствовать за несчастных и пользовался общей любовью».

От великой удачи, выпавшей на долю сына, мать фельдмаршала, Разумиха, поправилась, завела корчму на проезжей дороге, хорошо выдала замуж дочерей. Но к сыну не поехала.

– Ну их к бису! Нехай она первая иде: я матка.

Императрица покорилась: приехала в город Козельцы, познакомилась со всей родней бывшего лемешинского пастуха. Вернувшись в Петербург, послала флигель-адъютанта* за Разумихой, поместила ее со всем имуществом во дворце. Разумиха прожила здесь недолго: ей не понравилось. Не было ни кур, ни свиней, ни дьячка, который за рюмкой горилки чего только не расскажет. Не было ни вишневых садов, ни коровников. Она пошумела немного на невестку и уехала назад, в Лемеши. Осенью 1742 года в подмосковном селе Елизавета Петровна негласно обвенчалась с Алексеем Григорьевичем Разумовским, с тех пор стали они жить во дворце вместе.

При Дворе все украинское стало входить в моду: вельможи завели украинские хоры, бандуристов.

Даже когда Иван Иванович Шувалов тоже «вошел в случай», положение Алексея Григорьевича нисколько не изменилось. Сам же Разумовский продолжал относиться к своей карьере с веселым добродушием лемешинского пастуха.

Когда Ломоносов подъезжал к заднему крыльцу Зимнего дворца*[44], уже смеркалось. Он порядком устал и был голоден, жалел, что не остался у Шувалова, но такой уж был у него характер: не мог остановиться, не закончив дела, да и настроение было неподходящее для веселого обеда.

Огромный дворец, длиной в 65 сажен*, строился при Петре, далее при Екатерине I, потом при Анне Иоанновне, пригласившей Бартоломео Растрелли, и заканчивался при Елизавете Петровне. Для этого были снесены соседние дворцы Апраксина и Рагузинских и переделана вся набережная у впадения Канавки в Неву.

Удивительная фантазия гениального зодчего сделала дворец состоящим из колонн – в нижней части ионических*, в верхней – коринфских*. Плоская крыша его скрывалась за бесконечными террасами, статуями, кариатидами*. Ажурное здание как бы висело в туманном воздухе.

Долго сидел Ломоносов в подъезде, пока дежурный офицер ходил с докладом. Наконец офицер вернулся, провел его на площадку мраморной лестницы и передал арапу в чалме, который бесшумно пошел впереди него по бесконечным проходным покоям.

Они прошли Золотой зал, отделанный в византийском стиле, с великолепными мозаиками на камине; Помпейский – с расписными стенами, богато позолоченным плафоном, дверями, колоннами, камином и вазами из малахита, канделябрами из лапис-лазури* и золоченой мебелью; Петровский, стены которого были покрыты малиновым бархатом с вышитыми золотыми русскими орлами, с императорским троном на возвышении, с серебряными люстрами; Гербовый – с позолоченными колоннами, группами воинов по углам, со знаменами, на которых были изображены гербы русских губерний.

Тут их встретил важный дворецкий с длинными усами и чубом, в малиновом кафтане, в синих шароварах, в мягких сапогах, молча поклонился и повел дальше.

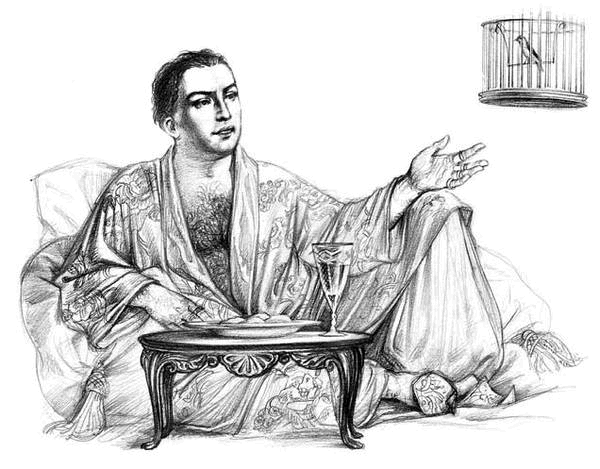

В небольшой комнате, сидя на подушках перед низким столиком, Алексей Григорьевич Разумовский в полном одиночестве ел вареники с вишней и сметаной.

Он был в халате, с открытой грудью, в шароварах, в золотых турецких туфлях с загнутыми носами.

Вокруг стояло несколько золоченых французских стульев, перед окном висела золоченая же клетка. В ней, уныло нахохлившись, на жердочке сидел соловей. Дверь в соседнюю комнату прикрывала редкостной работы ширма: на шелку был выткан амур, пускавший стрелу в сердце прекрасной Психеи*.

Торжественный камер-лакей стоял около столика, бесшумно подкладывая вареники из серебряной миски на тарелку, как только она пустела, и подливая янтарное венгерское вино в большой венецианский кубок замечательной работы.

Алексей Григорьевич поднял на Ломоносова карие миндалевидные глаза с длинными ресницами. Его красивое лицо озарилось улыбкой, он поднялся во весь свой огромный рост, положил руки на плечи десьянс академика:

– Сидай, друже, будь ласков.

Второй такой же кубок появился перед гостем. Они чокнулись и выпили.

Алексей Григорьевич задумчиво смотрел куда-то вдаль, через голову собеседника, как будто хотел увидеть что-то за пределами комнаты, и заметил соловья в клетке.

– Вот, Михайло Васильевич, подарили мне соловья. Первый вечер, как принесли, пел. А потом перестал, не ест, не пьет, наверное, сдохнет. А как покроют клетку черным плотным бархатом, опять начинает петь. Я думаю, ему тогда кажется, что он один в ночной тишине – на воле. Ты как думаешь?

Ломоносов молча смотрел на него умными серыми глазами.

– Вот и у меня голос пропал. Тоскливо здесь, Михайло Васильевич, нет ни садов, ни яркого солнца, муть, слякоть.

– Пьете вы много, ваше сиятельство.

– Нет, немного – чарку-другую в день. А вот на охоте пью много, тогда злой делаюсь. Недавно Петра Ивановича Шувалова опять палкой побил. Жена его, Мавра Егоровна, каждый день свечки перед иконой ставит, как ему на охоту со мной ехать. И генерала Салтыкова побил тоже. Я на воле, среди лесов и полей, как дикий кабан, на придворных бросаюсь. С чего сие – и сам не пойму.

Разумовский, вздохнув, опять выпил.

Ломоносов посмотрел на него с любопытством.

– Верно ли, ваше сиятельство, что вы от графского титула и фельдмаршальского звания отказаться хотели?

– Когда меня фельдмаршалом назначили, я государыне сказал: «Неужели ты думаешь, что меня кто-нибудь всерьез хотя бы поручиком считать будет?»

– А ее величество?

– Смеется. «Ничего, – говорит, – у нас будут». Когда мне его величество Карл Седьмой звание графа Священной Римской империи пожаловал и в патенте всю генеалогию прописал, я посмеялся и матке домой, в Лемеши, послал: нехай там забавляются – читают.

Камер-лакей стал убирать посуду. Кофешенк* с важной медлительностью разливал кофе.

– Ты, наверное, просить чего-нибудь приехал?

– Уж и не знаю, как сказать, ваше сиятельство. Друга моего, академика Рихмана, во время грозового наблюдения электрической силой убило. Через то на меня и науку великие нападки.

– А не Бог его громом убил?

– Что вы, Алексей Григорьевич! В Синод меня, почитай, каждую неделю таскают на объяснения. Прошлый раз вызвали меня в Синод, спрашивают: «Не ты ли, безбожник, книгу французского вольнодумца Фонтенеля* о множественности миров, которую другой безбожник – князь Кантемир* перевел, похваляешь?» Ответствую: «Я». Они говорят: «Стало быть, и на Марсе живая жизнь может быть?» Ответствую: «Вероятности отрещись не могу, достоверности не вижу». – «Ах ты, – говорят, – еретик, Бога хулитель! Да если бы на планете, именуемой Марс, обитатели были, то кто бы их там крестил?» И так всякий раз лаются и к наукам привязываются.

– А знаешь, тот дьячок, что грамоте меня обучал, говорил, что Земля в центре Вселенной находится и Солнце вокруг нее ходит, сие и Птолемеем* доказано.

Ломоносов улыбнулся.

– Теория Птоломея, ваше сиятельство, сущая ересь, кою церковники и по сей день защищают, хотя уже весь ученый мир Коперниковой* теории придерживается, ибо давно известно, что Земля вокруг Солнца вращается. Извольте-ка послушать:

Случились вместе два астроно?ма в пиру

И спорили весьма между собой в жару.

Один твердил: «Земля, вертясь, круг Солнца ходит»;

Другой, что Солнце все с собой планеты водит.

Один Коперник был, другой слыл Птоломей.

Тут повар спор решил усмешкою своей.

Хозяин спрашивал: «Ты звезд теченье знаешь?

Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?»

Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав,

Я правду докажу, на Солнце не бывав.

Кто видел простака из поваров такова,

Который бы вертел очаг кругом жаркова»[45].

А духовные наши лица токмо трясут бородами и твердят: «Неведомо нам, кто сей еретик Коперник, и учение его суть языческое». Чаю, что это только начало, а настоящие баталии еще впереди. И неведомо мне, для чего учителям богословия в астрономию соваться?

Разумовский рассмеялся:

– А ты поступай так, как великий канцлер Бестужев с ними делает. Обратился к нему клир* Казанского собора в полном составе и стал уверять, что явилась им всем во сне Богородица и плакала и жаловалась, что по соседству с собором протестантская* церковь и сие для нее оскорбительно и поносно. И сказала Богородица, чтобы пошли-де священники к Бестужеву, пускай он передаст протестантское капище Казанскому собору. Тут великий канцлер задумался. «Хорошо, – отвечает, – приходите ко мне через три дня». Через три дня опять иереи* пришли к нему. Вышел к ним великий канцлер и говорит серьезно, нахмурив брови: «Вот что, святые отцы, и мне Богородица явилась во сне и сказала, что передумала и не желает больше этой протестантской церкви ввиду того, что сия протестантская церковь построена с севера на юг, а православному храму надлежит стоять алтарем с востока на запад». С досады иереи застонали, схватились за волосы и ушли ни с чем.

Лицо Алексея Григорьевича засветилось лукавой улыбкой, – он, видимо, представлял себе иереев, схватившихся за свои волосы.

Ломоносов был мрачен.

– Тяжело, стыдно, Алексей Григорьевич. В Европе смотрят, какой студент к науке способен, тому и преферанс[46] дается. У нас же прежде всего спрашивают, какого звания человек, а крестьян и подлых людей* совсем к науке не допускают. Иноземцев, проходимцев разных, кои и начала оной не знают, в профессора и учителя возводят. Нас же с вами от начала дьячки обучали – и ничего, вывели в люди.

Алексей Григорьевич оживился:

– Как же, как же! Мой дьячок отец Паисий из Лемешей ко мне сюда приезжал и с просьбой обращался.

– С какой же?

– Очень ему опера понравилась, захотел капельмейстером* сделаться. «Куда лучше, – говорит, – приходского хора».

– Ну и что же?

– Приказал сделать. И посейчас капельмейстером.

– А я сколько ни бьюсь, чтобы прожект мой о гимназии и университете ее величеству на подпись представили, – тянут сенаторы, говорят: денег нет. Как, говорю, денег нет, коли Петр Иванович Шувалов завел моду: вместо пуговиц на кафтанах бриллианты пришивать и ими застегиваться, а каждая такая пуговица целой гимназии стоит! В карты играют – десятки тысяч червонцев* летят.

– Э, постой, мосьпане[47], – остановил его Разумовский, – эдак ты и до меня доберешься!

– Доберусь. – Ломоносов ничуть не смягчил тона. – Вы, ваше сиятельство, обычай завели – после ужина перед каждым гостем ставить червонцы столбиками, чтобы никто не стеснялся играть. Так князь Иван Васильевич Одоевский полную шляпу золотых монет набрал и велел лакею домой отнести.

Разумовский помрачнел, встал.

– Оттого сие делаю, что деньги мне не нужны. И не хочу я, чтобы кто-нибудь думал, что я себя продаю. Нужны тебе деньги на науку, возьми сколько хочешь.

Ломоносов нахмурился.

– Науке не частные подаяния нужны, но государственное благорасположение. Об одном прошу – поддержать прожект мой перед императрицей.

Разумовский вскинул на него внимательный взгляд.

– Хорошо, поддержим. Дивлюсь я на тебя, мосьпане, ты – мужик, а ходишь по дворцам как хозяин, а я во дворце хозяин и томлюсь в тоске, места себе не нахожу!

Ломоносов встал.

– Потому я хожу гордо, что силу народа российского в себе чувствую и готов живот положить свой, чтобы защитить труд Петра Великого, чтобы выучились россияне!

В это время за ширмой что-то зашевелилось.

Разумовский насторожился:

– Кто там?

Женский голос ответил:

– Твой первый дишкантист*.

Алексей Григорьевич молча махнул Ломоносову рукой. Тот поклонился, вышел.

Проходя по залам, сообразил: «Стало быть, императрица весь разговор слышала!..» Недаром говорили, что она любила подслушивать разговоры во дворце.

Пока влезал в «драндулет» и ехал, все думал, как бы отбиться от генерала Нащокина и его компании. Губы его неслышно шевелились – сочинял про себя стихи:

Услышав в тишине внезапный треск и шум

И видя быстрый блеск, мятется слабый ум,

Дабы истолковать, что? молния и гром, –

Такие мысли все считает он грехом.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК