Федор Шаляпин и проблема интерпретации

Мы уже коснулись проблемы шаляпинского мастерства интерпретации в главе «Легенда и реальность», где приводим впечатления Э. И. Каплана от исполнения Шаляпиным романса Чайковского «Разочарование», а также воспоминания Э. А. Старка об интерпретации образов Бориса Годунова и Дон Кихота в соответствующих операх. Остановимся теперь подробнее на вопросах интерпретации вообще и, в частности, на интерпретациях Шаляпина.

Исполнителей (актеров, оперных певцов, балетных танцовщиков, музыкантов-инструменталистов) называют репродуктивными артистами. Попробуем вникнуть в смысл этого словосочетания. Репродуктивный – тот, кто репродуцирует, воспроизводит уже существующий художественный материал. Репродукция не подразумевает какого-либо отступления от материала, не предполагает изменений, дополнений «от себя».

Слово «артист» подразумевает человека, который артистически владеет определенным искусством, то есть, обладает творческим началом и силой таланта, искусства и познаний в определенной области и преображает определенный материал, создавая из него художественное произведение, принадлежащее иному измерению действительности, чем исходный материал или произведение и, следовательно, является творцом.

Репродуктивных артистов, то есть тех, кто не является авторами какого-либо произведения, но делающих его доступным аудитории, часто называют интерпретаторами или артистами-интерпретаторами. Это неуклюжее словосочетание позволяет исполнителю, который воспроизводит или истолковывает (отсюда выражение истолкователь роли), внести нечто и «от себя».

В самом деле, неужели исполнитель только воспроизводит художественное произведение? В этом ли состоит его подлинная задача? И возможно ли воспроизводить художественное произведение в полном смысле этого слова? Является ли исполнитель истолкователем произведения, и что подразумевается под словом «истолковывать»?

Имеет ли исполнитель право проявить себя как личность, высказать свое мнение, вступить в спор с автором и что-либо изменить в его произведении? Другими словами, имеет ли он возможность вести себя как соавтор, так, как будто и сам он в некотором роде творец? Может ли он претендовать на звание артиста и может ли он быть артистом в полном смысле слова?

Об этом, но и о других проблемах, связанных с исполнителями и исполнительством, писал в своем «Неотправленном письме певице» Герман Гессе. Это эссе представляет необычайный интерес для нашей темы. Привожу его полностью.

Поскольку я много раз слышал Вас в ораториях и на вечерах песни, в концертных залах и по радио и поскольку со смертью моей приятельницы Илоны (Дуриго), стиль которой, впрочем, был некоей диаметральной противоположностью Вашему, я ни одну певицу не слушал с такой радостью, с таким восхищением и благоговением, как Вас, позволю себе после Вашего сегодняшнего концерта написать Вам эти строки. Правда, этот сегодняшний концерт был мне не так по душе, как многие прежние, но и эту программу, которую я не приветствую, а только по необходимости принимаю, Вы спели в своей совершенной, выдерживающей любую критику манере, в той объективно-спокойной, сдержанной, благородной манере, которая создается сочетанием очень красивого, изысканного, замечательно поставленного и вышколенного голоса с достоинством и простотой разумного и правдивого человека. Ничего больше, думаю, во славу певицы сказать нельзя, да и говорить незачем. То, что часто восхваляют и прославляют в певицах, не скупясь на превосходные степени, лирические фельетоны, – душу, настроение, окрыленность, душевность, задушевность и все такое – это всегда кажется мне сомнительным и спорным и столь же неважным, как более или менее красивая внешность певицы или ее туалет. Я не жду от нее, если быть точным, ни души, ни проникновенности, ни чувствительности, ни золотого сердца, полагая, что все это в песне или арии, то есть в произведении искусства, состоящем из поэзии и музыки, уже имеется в достаточной мере, уже вложено в произведение его творцами, и никаких тут добавок не нужно, и пользы от них нет. Если слова написаны Гете, на музыку положены Шубертом или Гуго Вольфом, то я положусь на то, что этому произведению хватит сердца, души, чувства, и предпочту не быть обязанным за дополнительную порцию этих качеств певице. Услышать хочу я не ее интимное отношение к тому, что она поет, не ее взволнованность произведением искусства, а как можно более точную и совершенную передачу того, что значится на ее нотных листах. Это не нужно ни усиливать добавлением чувства, ни ослаблять недостатком понимания. Вот и все, чего мы ждем от певцов и певиц, и это не мало, это невероятно много, и исполняют это немногие, ибо, кроме данного Богом прекрасного голоса, для этого нужны не только хорошая школа и упражнения, но и недюжинный ум, способность постичь всю совокупность музыкальных качеств произведения, прежде всего, воспринять его как некое целое, не выковыривать изюминки из плюшки и не преподносить эти изюминки, эти благородные для виртуоза места с особой помпой в ущерб целому. Приведу совсем грубый пример. Я не раз слышал, как наивные молодые певицы поют песню «Любимый мой жил в Пене» из «Итальянского песенника»; из текста и композиции этой песни исполнительницы ничего не извлекали и не усваивали, кроме того, что торжествующее выкрикивание слова «десять» в последней строке производит эффект. Пели они убого, но низший слой публики каждый раз в большей или меньшей мере попадался на эту приманку и бурно аплодировал.

Все это вещи само собой разумеющиеся, однако на практике они вовсе не разумеются сами собой – ни у певцов, ни у их слушателей, ни у части критиков. И если выступает певица, действительно исполняющая эти такие простые с виду требования, если она действительно поет то, что написал композитор, ничего не выпуская, не прибавляя, не искажая, отдавая должное каждой ноте, каждому такту, то мы все-таки каждый раз смотрим на это как на счастливый случай, как на чудо и испытываем такую душевную благодарность, такую мягкую удовлетворенность, какую обычно испытываем только тогда, когда сами читаем, играем или вспоминаем любимое произведение, то есть, когда между произведением и нами нет посредников.

Этим редким счастьем, этим подарком посредницы, которая ничего не отнимает у произведения искусства и ничего не прибавляет к нему, которая воплощает в себе волю и ум, но почти уже перестает быть конкретным лицом, друзья хорошей музыки обязаны таким художникам, как Вы. Найти таких художников для вокальной музыки труднее, чем для инструментальной, поэтому так оно и велико, счастье встретить кого-то из этих редких художников. Есть ведь и другой вид счастья от слушанья пения, спору нет, и оно может быть довольно сильным: счастье от того, что тебя обхаживает, покоряет и увлекает обольстительная личность художника. Но чистым это счастье не назовешь, оно имеет некоторое отношение к черной магии, это водка вместо вина, и кончается оно пресыщением. Эта нечистая разновидность музыкального удовольствия совращает и растлевает нас двояким образом, она уводит наш интерес и нашу любовь от произведения искусства к исполнителю и искажает нашу оценку, подбивая нас ради интересного исполнителя принять и такие произведения, которые мы бы в ином случае отвергли. Ведь и при самом жалком шлягере голос сирены сохраняет свое очарование. А чистое, объективное, разумное исполнение, наоборот, укрепляет и очищает нашу оценку. Когда поет сирена, мы порой миримся и с плохой музыкой. Но когда поете Вы, многочтимая, и в порядке исключения дополняете иной раз свою программу сомнительной музыкой, Ваше великолепное исполнение не соблазняет меня одобрить эту музыку, нет, я испытываю неловкость и что-то вроде стыда, и мне хочется на коленях просить Вас, чтобы Вы служили своим искусством лишь совершенному, которое только и достойно Вас.

Отправь я, в самом деле, это благодарственное, с признанием в любви письмо, Вы могли бы по праву ответить, что Вам мало проку в моих дилетантских замечаниях насчет музыкальных качеств и музыкальных оценок. Вы по праву отвергли бы мою критику Вашей программы. Все так, но ведь мое письмо не будет отправлено, это просто разговор с самим собой, размышления в одиночестве. Я пытаюсь в чем-то разобраться, разобраться в происхождении и смысле моего музыкального вкуса и моих музыкальных оценок. Если я вообще говорю или только размышляю об искусстве, то делаю это хоть и как художник, но не как критик искусства, не как эстетик, а всегда как моралист. Что мне в сфере искусств отвергать, на что смотреть с недоверием, а что, наоборот, чтить и любить – это диктуют мне не какие-то объективные, как-то нормированные понятия о ценности и красоте, а род совести, носящей характер нравственный, не эстетический, отчего я и называю ее совестью, а не вкусом. Совесть эта субъективна и обязательна только для меня самого, я очень далек от того, чтобы навязывать миру тот вид искусства, который люблю сам, или внушать миру отвращение к тому его виду, которого сам не принимаю всерьез. Из того, что ежедневно играется в театрах и на оперных сценах, меня способно привлечь очень немногое, но я ничего не имею против того, чтобы весь этот мир искусства и все это мировое искусство процветали и продолжали существовать. Блаженную утопию, где практикуется только белая, но не черная магия, где не блефуют и не пускают пыль в глаза, я не ищу в каком-то там будущем, а должен создавать ее себе самому, в том крошечном уголке мира, который принадлежит мне и на который я могу повлиять… К тому, что я люблю и чту, принадлежат художники и произведения, к которым самодеятельность никогда не обращалась, а произведения, которых я не люблю, которые моя совесть или мой вкус отвергает, носят самые знаменитые имена и названия. Границы тут, конечно, не незыблемы, они в какой-то мере эластичны; иной раз, к своему изумлению и посрамлению, я вдруг открываю какое-нибудь произведение художника, которого мой инстинкт отвергал и который все же на сей раз мне по душе и по нраву. А у очень больших, чуть ли уже не священных мастеров меня может вдруг на миг испугать какой-то след промаха, тщеславия, легкомыслия или честолюбия и желания покрасоваться. Поскольку я и сам-то художник и знаю, что мои собственные произведения полны таких подозрительных мест, полны мутных вкраплений в чистый замысел, подобные открытия не могут, как они в принципе ни ужасны, действительно сбить меня с толку. Были ли, в самом деле, на свете когда-нибудь совершенные, целиком чистые, целиком благочестивые, целиком растворявшиеся в произведении и служении, выходившие за пределы человеческого мастера, решать это – не мое дело. Достаточно того, что есть совершенные произведения, что через посредство тех мастеров возникал кристалл овеществленного духа и бывал дарован людям как золотой эталон.

Мои оценки музыкальных произведений не претендуют, как я уже сказал, ни на эстетическую и объективную «правильность», ни на авторитетность или своевременность в каком бы то ни было смысле. Чисто эстетические оценки я ведь, как литератор, вообще могу позволить себе только по части литературы, разновидности искусства, средства, технику и возможности которой я знаю и в которой в доступной мне степени смыслю. Мое отношение к другим искусствам, прежде всего к музыке, определяется не столько сознанием, сколько душевным складом, оно состоит не в действиях ума, а в гигиене, в потребности в известной опрятности и пользе для здоровья, в воздухе, температуре и пище, при которых душа чувствует себя хорошо и которые всегда облегчают переход от уюта к деятельности, от душевного покоя к радости творчества. Восприятие искусства – это для меня не дурман и не стремление к образованию, это воздух и пища, и, когда я слышу музыку, вызывающую у меня отвращение, или музыку, на мой вкус, слишком сладкую, переслащенную или переперченную, я отвергаю ее не из-за глубокого понимания сути искусства, не как критик, а отвергаю ее почти целиком инстинктивно. Хотя отнюдь не исключено, что во многих случаях этот инстинкт потом выдержит проверку разумом. Без таких инстинктов и без такой душевной гигиены ни один художник не может жить, и у каждого они свои особые.

Но возвращаюсь к музыке. В мою, может быть, несколько пуританскую мораль искусства, мораль и гигиену художника и индивидуалиста, входит не только чувствительность к духовной пище, но и не менее чувствительный страх перед всеми оргиями коллективности, перед всем, что связано с психологией массы и массовыми психозами. Это самый щекотливый пункт моей морали, ибо вокруг этого пункта сосредоточены все конфликты между личностью и коллективом, между индивидуумом и массой, художником и публикой, и я просто не рискнул бы на старости лет лишний раз повторять, что стою за индивидуализм, если бы в одной особой области – политической – моя чувствительность и мои инстинкты, за которые меня часто корили люди нормальные и безупречные, не оказались ужасающе правы. Я много раз наблюдал, как полный людей город, полную людей страну охватывало то упоение, то опьянение, при котором из множества отдельных лиц возникает единство, однородная масса, как все индивидуальное гаснет и энтузиазм единодушия, слияния всех порывов в один массовый порыв наполняет сотни, тысячи или миллионы людей восторгом, радостью самопожертвования, утраты собственного «я», героизмом, выражающимся сначала в возгласах, криках, сценах братания со слезами растроганности на глазах, кончающихся войной, безумием и потоками крови. От этой способности человека опьяняться общим страданием, общей гордостью, общей ненавистью, общей честью мой инстинкт индивидуалиста и художника всегда горячо предостерегал меня. Как только в комнате, в зале, в деревне, в городе, в стране начинает ощущаться этот душный восторг, я сразу становлюсь холоден и недоверчив, сразу содрогаюсь и уже вижу, как течет кровь и города охвачены пламенем, а большинство сочеловеков, со слезами энтузиазма и волнения на глазах, все еще занято здравицами и братанием.

Довольно о политике. Какое отношение она имеет к искусству? Так вот, она уже имела к нему самое прямое отношение, и у нее много с ней общего. Например, самое мощное и самое мрачное средство политического воздействия, массовый психоз, есть и самое мощное и самое нечистое средство искусства, и ведь концертный зал или театр довольно часто, то есть в любой вечер успеха и блеска, как раз и являет зрелище массового опьянения, и это счастье, что оно может изойти в традиционных аплодисментах, усиленных разве что топотом и криками «браво». Не зная того, большая или меньшая часть публики ходит на такие мероприятия единственно ради моментов этого угара. От телесного тепла множества людей, от стимулов искусства, от чар дирижеров и виртуозов возникает напряженность, повышенная температура, которая любого, кто ей поддается, «поднимает», как ему верится, «над ним самим», то есть на время избавляет его от разума и других сдерживающих помех и в мимолетном, но сильном чувстве счастья делает мошкой, пляшущей в большом рое. Я тоже, бывало, поддавался этому хмелю и волшебству, по крайней мере, в молодости, дрожал и хлопал со всеми и вместе с полутысячей или тысячей других старался оттянуть пробуждение, отрезвление, конец угара, когда мы, уже стоя и, собственно, уходя, снова и снова пытались оживить остановившийся механизм искусства своим неистовством. Но случалось это со мной не очень часто. А следовало за этой опьяненностью всегда то скверное состояние, которое мы называем нечистой совестью или похмельем.

Когда, напротив, такие встречи с искусством приносили мне что-то доброе, благотворное и долговечное, мое настроение, мое душевное состояние не нуждалось ни в массе, ни в упоении, это было состояние умиления, просветленности, благоговения, ощущения Бога. После этих встреч с искусством, которые я называю настоящими, такое состояние не покидало меня каждый раз по нескольку часов, а часто и по нескольку дней, это была не оглушенность, не взвинченность, а сосредоточенность, очищенность, ясность, особая сила и светлость чувств и умственных устремлений.

Эти два вида магии и искусства, эти две формы взволнованности, черную и белую, опьянение и благоговение, я упоминаю в письме к Вам совсем не случайно, тем самым я как раз и возвращаюсь к Вам, к восхищению и благодарности, которые внушает мне Ваше искусство. Ибо на Ваших концертах я видел мощные демонстрации одобрения, но не видел этой массовой истерии. Правда, слушал я Вас больше всего в ораториях, произведениях духовной музыки, а им и сегодня еще принято придавать особую чинность, чинность праздничного богослужения, которая велит слушателям не бушевать, не кричать и не хлопать, а вести себя почтительно и тихо. Но ведь уже и сам факт, что Вы особенно любите и культивируете этот вид музыки, показывает Вашу приверженность благоговению, а не хмелю, достоинству, а не угару. Да и светскую музыку Вы всегда исполняли так, что на переднем плане стояло произведение, а не Вы и что пение Ваше звало не аплодировать, а благоговеть.

Я не буду, конечно, докучать Вам этим длинным письмом, которое я писал много часов. Воздать Вам хвалу было моим долгом перед собой, не перед Вами. В своей похвале я выражаю взгляды не очень-то современные и отчасти, знаю, принадлежащие даже пройденной, «преодоленной», по мнению оптимистов, ступени человечества и культуры, но тем не менее остающиеся для меня в силе. Преодоленной, достойной усмешки отвращения ступенью человеческой истории считались еще несколько десятилетий назад Тамерланы и Наполеоны, грабительские войны и набеги, массовые казни, пытки, а мы увидели, что эта «преодоленная» ступень вовсе не пройдена и что все ее сказочные ужасы опять вышли на поверхность. Поэтому остаюсь при своих дедовских воззрениях, полагая, что и о них вспомнит какая-нибудь будущая ступень культуры и кое-что из них ей пригодится. За ними стоит моя вера в прекрасное, особенно в то, что прекрасное равноценно истинному и доброму, что оно – не иллюзия, не человеческая выдумка, а проявление божественного[196].

Гессе отметил один существенный факт: в отличие от живописи, скульптуры и литературы, которые человек воспринимает непосредственно, и даже драмы – она предназначена для исполнения на сцене, но ее можно воспринять и путем простого чтения – музыка представляет такой вид искусства, который доступен восприятию только при помощи посредника. Посредник или исполнитель – человек со своим неповторимым интеллектуальным потенциалом и психофизическим складом, он принадлежит определенному времени и определенной культуре, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Эммануил Каплан, сравнивая интерпретацию романса Чайковского «Разочарование» в исполнении Иоакима Тартакова и Федора Шаляпина, подчеркивает, что оба артиста придерживались всех пометок композитора, и что в то же время их интерпретации были совершенно разными. Кто же из исполнителей представил «более объективную», «более правильную» интерпретацию романса Чайковского? На этот вопрос мог бы ответить, возможно, только сам Чайковский.

Мы говорим «возможно», поскольку верим, что композитор согласился бы с тем, что каждое великое произведение многослойно и неоднозначно, и что разные исполнители вполне законно, в соответствии со своим восприятием произведения, могут осуществить различные его интерпретации. Создавая конкретное произведение, композитор, разумеется, рассчитывал на творческое воображение интерпретатора. Буквальное воспроизведение нотного и поэтического текста, которому музыка, благодаря своей неконкретности, вернее, широкой ассоциативности, придает новое измерение, – попытка буквального воспроизведения представляла бы отрицание искусства.

Каплан, заключая свои впечатления от интерпретации Тартакова, записывает: «Долго бродили мы в тот вечер по ночным морозным улицам Петербурга, счастливые, что соприкоснулись с чем-то таким печально-красивым, что пройдет через всю жизнь и никогда не забудется»[197].

Очевидно, что Тартаков представил значительную, продуманную и глубоко пережитую, содержательную, искреннюю и максимально убедительную интерпретацию. То же самое можно сказать об интерпретации Шаляпина (впрочем, совсем иной!). Решимся утверждать, что обе интерпретации были правильными.

Естественно, исполнителю непозволительно ставить свою личность выше личности автора и его произведения, недопустимо использовать и то, и другое как повод для саморекламы. Такой частный подход к произведению недопустим, он является поверхностным, аморальным и скорее относится к области патологии, чем искусства. Подобных, говоря словами Гессе, «глупеньких певичек», то есть, безответственных и примитивных исполнителей, мы не будем принимать во внимание.

Серьезный исполнитель подходит к произведению чутко и с уважением. Он его всесторонне анализирует и пытается найти в нем драматическое зерно. Он знает, что его задача – создание внутренней жизни произведения.

В ходе этого процесса частная личность исполнителя уступает место его творческой личности, которую составляют характер, определенная сумма знаний, уровень и содержание сознания, а также подсознание и художественная интуиция.

Исполнитель сливается с личностью автора, растворенной в конкретном произведении, в его содержательных компонентах. В ходе интерактивного соприкосновения этого комплекса с личностью исполнителя-артиста, которое является неотъемлемой составляющей творческого процесса, объединяющего элементы анализа и синтеза, формируется его интерпретация данного произведения.

Тартаков воспринял романс Чайковского в духе классического романтизма, а Шаляпин – как человек, проникшийся идеей протеста и борьбы.

Очевидно, что романс содержит широкую шкалу чувств и допускает различные «прочтения». В противном слу чае одна из этих интерпретаций, независимо от масштаба личности исполнителя, достоинств его голоса и технического совершенства исполнения, оказалась бы неубедительной.

Вспомним впечатления от одного из последних концертов Шаляпина в Москве, записанные Сергеем Лемешевым. В числе прочих Шаляпин исполнил и романс Чайковского «Ни слова, о, друг мой», который был не только неизбежной частью программ многих известных певцов, но и входил в обязательную программу студентов консерватории, так что Лемешеву он изрядно надоел. Но в исполнении Шаляпина Лемешев, по его собственному признанию, словно услышал этот романс впервые.

Да и другие сочинения, исполненные в тот вечер Шаляпиным, произвели на Лемешева глубокое впечатление, потрясли его до слез. На этом концерте он находился в том состоянии, которое Герман Гессе описывает в следующих словах: «По правде говоря, существуют и другие разновидности счастья, кроме возможности слушать пение… однако я был повержен, я был сражен».

Здесь выделяются два момента. Шаляпин открыл в романсе «Ни слова, о, друг мой» нечто, ускользавшее от других исполнителей (нечто уже имевшееся в этом сочинении), что дало его интерпретации оригинальность, новизну, неповторимость. Его воздействие на публику отличалось огромной силой, что позволяло открыть сознание публики и заменить прежние художественно-эстетические впечатления «оттиском» своей интерпретации.

Гессе, как мы видели, размышляет об этом так: «…Чистым это счастье не назовешь, оно имеет некоторое отношение к черной магии…». И добавляет: «Эта нечистая разновидность музыкального удовольствия совращает и развращает нас двояким образом, она уводит наш интерес и нашу любовь от произведения искусства к исполнителю и искажает нашу оценку, подбивая нас ради интересного исполнителя принять и такие произведения, которые мы бы в ином случае отвергли. Ведь и при самом жалком шлягере голос сирены сохраняет свое очарование».

Однако Лемешева при исполнении романса не интересовала личность Федора Шаляпина. Более того, его возмутило то, что Шаляпин включил в свой репертуар этот так часто исполняемый, «приевшийся» романс. Не было речи и о влюбленности в Шаляпина, при всей его огромной популярности.

Лемешев в этот момент скорее был склонен не поддаваться обаянию личности певца. Из этого состояния его вывели звуки вступления (у рояля был Федор Кенеман)[198]. Оригинальная шаляпинская интерпретация определила и характер аккомпанемента, который уже в самом начале предвещал нечто новое и необычное. Итак, внимание Лемешева было обращено не на личность исполнителя, а на само сочинение. Естественно, что романс появился в такой форме благодаря встрече с талантом и личностью Шаляпина, но при этом личность не заслоняла музыкальное произведение, напротив, раскрывала его во всей полноте и многозначности. Публика соприкасалась с личностью Шаляпина-артиста, оживлявшего романс, а не с Федором Ивановичем как частным лицом, обычным человеком, который за несколько часов до начала концерта мог во взвинченном состоянии метаться по дому, капризничая и рыча на окружающих.

К этому надо добавить, что и композиторы, как правило, – личности сильные, сложные и неоднозначные. Если исполнитель не является значительной личностью, он при всем желании сможет с трудом воспроизвести только первый слой подлинно художественного музыкального произведения. Ибо записи нот и пояснения, написанные рукой композитора, представляют лишь верхний пласт, за которым предстоит открывать подлинные значения, которые скрывает музыка в оправе слов.

Если исполнитель останется на уровне объективного, то есть, буквального воспроизведения первого слоя, это будет признаком его творческой импотенции! Каждое музыкальное произведение многозначно, полно тайн.

Например, в опере того же Чайковского «Пиковая дама» Герман исповедуется приятелю в своей любви к незнакомой девушке: мелодия его исповеди нежна и печальна. Он не может рассчитывать на взаимность, потому что беден. Но через некоторое время он услышит рассказ о покровительнице той самой девушки, о том, как эта старуха в молодости узнала тайну трех карт, которые всегда выигрывают. И мелодия мистических трех карт в точности повторяет мелодию его любовной исповеди! Загадка? Да еще какая!

Но при этом только спеть и сыграть по нотам, обращая внимание на пометки композитора (темп, динамика и т. д.) – более чем недостаточно. Только решение этой загадки дает ключ ко всей концепции оперы и ее интерпретации, а это требует работы творческого воображения сильной артистической личности. Исполнитель партии любого персонажа этой оперы (особенно Германа, Елецкого, Лизы и Графини) не может рассчитывать на успех, если он не постигнет всей глубины проблем, поставленных Чайковским. Ему придется определить свою позицию и ответить на поставленные композитором вопросы своими мыслями и чувствами в творческом процессе создания роли, пропуская их через особенности своего внешнего облика, через свою артистическую индивидуальность.

Восторг, вызываемый исполнением Шаляпина, не был результатом его прекрасного голоса. Известно, что его голос не обладал достоинствами, какими обладали многие певцы его времени. Исполнение Шаляпина было, как мы уже отмечали, художественным, а не физиологическим феноменом. Если публика и бывала зачарована его голосом, то не в физиологическом смысле (скажем, его силой и красотой, хотя голос у него был и сильный, и красивый), а в смысле содержательном: этот голос оказывался в состоянии передать любое чувство и психологическое состояние, мысль и идею, он был способен почти материализовывать образы в пространстве, достигая необыкновенно впечатляющей силы.

Мощь воздействия Шаляпина на публику была поистине ни с чем не сравнимой[199]. Во время его концертов и спектаклей публика оказывалась в полной власти его гения, «обольщенная, покоренная, увлеченная».

Это и есть своего рода «магическая ситуация». Но и черная, и белая магия, независимо от целей и способа их осуществления, действуют по одному и тому же принципу: проецирование определенной ситуации или события на астрально-ментальном уровне и затем проявление ее в плане материальной реальности (то есть, оперативное воздействие и материализация).

Сцена, концертная или оперная, – это чистый лист, она может служить и высоким, и низким целям. Это зависит от того, что на сцене показывается, кто и как на ней выступает. Шаляпин как исполнитель придерживался высоких морально-этических принципов и обладал редким чувством ответственности, а мощные флюиды, исходившие от него, несли публике прекрасные и возвышенные чувства даже тогда, когда он выступал в ролях зловещих персонажей – Мефистофель в операх Гуно и Бойто или такой «дьявол во плоти», как Еремка во «Вражьей силе» А. Н. Серова.

Благодаря способности глубоко проникать в художественную материю и большой силе внушения Шаляпину удавалось бросить свой отблеск даже на слабые произведения, вдохнуть в них жизнь. В первую очередь это относится к опере «Дон Кихот» Ж. Массне. Шаляпин видел ее недостатки. Однако он слишком любил «Рыцаря печального образа», созданного Сервантесом, и находил в нем многие черты, свойственные ему самому. Шаляпину хотелось во что бы то ни стало сыграть его на оперной сцене и представить образ Дон Кихота, живущий в культурной памяти человечества, таким, чтобы зрители сразу узнали его при первом же появлении и улыбнулись ему как старому и всем дорогому знакомому. Шаляпин сотворил образ, бывший амальгамой комичного и трогательного, фантазерства и беспомощности, соединявший доблесть вояки и слабость ребенка, гордость кастильского рыцаря и в то же время доброту и милосердие святого. Он успешно решил задачу перевода литературного образца на язык оперного искусства, несмотря на то, что сочинение Массне предоставляло для этого весьма скромные возможности. В либретто оперы отсутствовало все, что обычно восхищает у Сервантеса, – глубина мысли, чистота и возвышенность идей, аромат поэзии – и при этом действие развивалось на фоне тривиальнейшей музыки.

Припомним фрагмент из критической статьи Эдуарда Старка: «И вот по этим-то разрозненным клочкам, захватывая роль гораздо шире, проникаясь сущностью изображаемого героя неизмеримо глубже, чем на это рассчитывают либретто и музыка, Шаляпин раздвигает такие идейные горизонты, которые и не снились ни либреттисту, ни композитору, и чудесно создает необыкновенно яркий и гармоничный, безмерно трогательный образ, рельефный и жизненный, и в то же время общечеловеческий»[200].

Это впечатление дополняет рецензия Юлия Энгеля: «Рыцарь Шаляпина в некоторых штрихах превосходит даже оригинал. Он никогда не бывает смешон, даже в моменты, когда он отдается самым обманчивым иллюзиям. Его всегда окружает ореол возвышенного идеализма. Он порой кажется святым, заблудившимся в этом мире. Внешние конфликты, переживаемые им, незначительны, но внутренний конфликт, в котором Дон Кихот постоянно находится с внешним миром, поднимает его на высоту трагизма и действует потрясающим образом»[201].

Что же сделал Шаляпин, одарив своей гениальностью слабое сочинение, способствовал ли «искажению оценки» слушателей и вынудил ли публику «принять такое произведение, которое она бы в ином случае отвергла»? В других обстоятельствах публика отвергла бы эту оперу, и это значит, что никакого искажения оценок и вкуса не произошло.

Великие оперные сочинения обладают жизненной силой. Их достоинства проявляются даже тогда, когда посредники между ними и публикой оказываются не слишком одаренными. Другие оперы, написанные слабее, не имеют жизненной силы. Их могут оживить только сильные, гениальные исполнители.

Сознавая, что музыка этой оперы не обладает никакими серьезными художественными достоинствами, он использовал ее как повод к собственному творчеству. Не вступая в конфликт с музыкальным материалом, певец наложил на него свою собственную актерскую партитуру. Так возникла своеобразная «фуга», похожая на известный случай, когда русские композиторы накладывали на банальную детскую песенку кто вальс, кто мазурку, кто фугу: Римский-Корсаков даже написал вариацию в другой тональности, из чего получилась прекрасная музыкальная пьеса.

Итак, «Дон Кихот» Массне, стоящий на полке какой-нибудь музыкальной библиотеки, остается слабым, безжизненным сочинением; а с Шаляпиным в главной роли эта опера становилась вполне приемлемым сочинением, поскольку главный протагонист сумел построить трансцендентный мост от Дон Кихота Сервантеса к бледной копии этого персонажа, фигурирующей в опере Массне. Шаляпин вдохнул в нее жизнь, изгнал из образа банальность и передал своим Дон Кихотом, хотя бы частично, возвышенные мысли и самую атмосферу, характерную для романа Сервантеса. Можно сказать, что слабое сочинение в гениальном исполнении превращается в новое произведение. Когда Шаляпин пел Дон Кихота, можно было спокойно поставить на афише две фамилии – Массне и Шаляпина. Если же главную партию пел не Шаляпин, она снова становилась тем, чем была раньше. Если Дон Кихота исполнял любой другой певец меньшего масштаба, любой другой бас – слабости оперы были очевидны. Все дальнейшие попытки исполнителей партии Дон Кихота придать сочинению Массне необходимый масштаб оставались тщетными.

В самом деле, не будет преувеличением сказать, что Шаляпин вывел тему Дон Кихота за пределы обычного восприятия, а сочинение Массне послужило ему только в качестве носителя результатов этой трансцендентной работы. Именно поэтому Дон Кихот Шаляпина уже самим своим внешним видом отвечает распространенным представлениям об этом персонаже: невозможно представить себе Дон Кихота в ином облике.

То же самое и с некоторыми другими персонажами, партии которых исполнял Шаляпин. Трудно отделаться от впечатления, что он силой своей творческой интуиции проникал в область коллективного бессознательного, что некоторые его идеи и решения происходят именно из этого слоя сознания. Следовательно, мы можем предположить, что исторический Борис Годунов, наверное, имел те самые характерные движения, более того, ту самую «интонацию личности», которую имел сценический Борис Годунов Шаляпина. На эту мысль наводит фраза, сказанная Шаляпиным после одного особенно удачного спектакля, фраза о том, что в какое-то мгновение он почувствовал себя настоящим царем Борисом и при этом ощутил страх и леденящий ужас. По нашему мнению, речь вовсе не идет о проявлении суетности, самовлюбленности или о преувеличении. Это был единственный случай, и Шаляпин никогда не делал подобных заявлений ни по поводу роли царя Бориса, ни по поводу других ролей, в которых он достигал вершин своего искусства и воздействия на аудиторию. Остается поверить, что и Пушкин, и Мусоргский, каждый в соответствующей области, уже достигли своего трансцендентного уровня, и тем самым открыли для Шаляпина возможность в момент наивысшего творческого вдохновения создать этот трансцендентный мост.

В качестве дополнения к этому тезису напомним об исполнении Шаляпиным партии Бирона, фаворита императрицы Анны Иоанновны (опера А. Н. Корещенко «Ледяной дом»).

Бирон Шаляпина в приступе ярости срывал пуговицы с манжет своей рубашки. Каково же было изумление артиста и его радость, когда один из министров двора, восхищенный и потрясенный, сообщил, что человек, послуживший композитору прототипом Бирона, делал то же самое в припадках бешенства.

Важнейшее мерило достижений исполнительского искусства – их правдивость. Необходимо сказать, что это понятие не имеет ничего общего с голой фактографией, с повседневностью реальной жизни. Искусство производит определенную трансформацию жизненного материала в художественную истину. Именно для того, чтобы с возможно большей полнотой выразить в своих интерпретациях художественную истину, Шаляпин, между прочим, позволял себе то, что строго-настрого запрещено исполнителям: изменял авторский нотный текст.

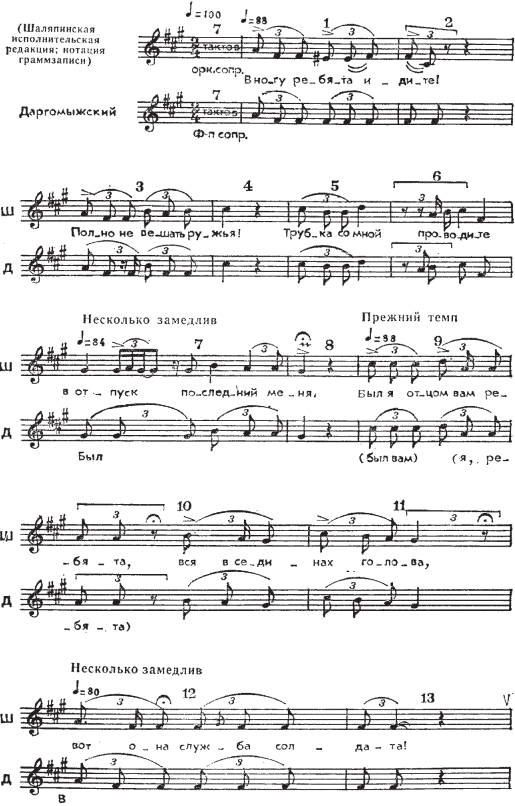

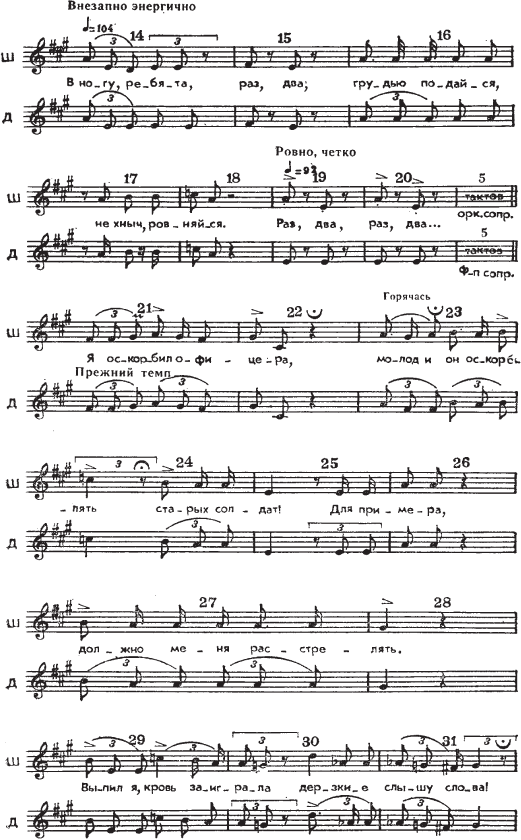

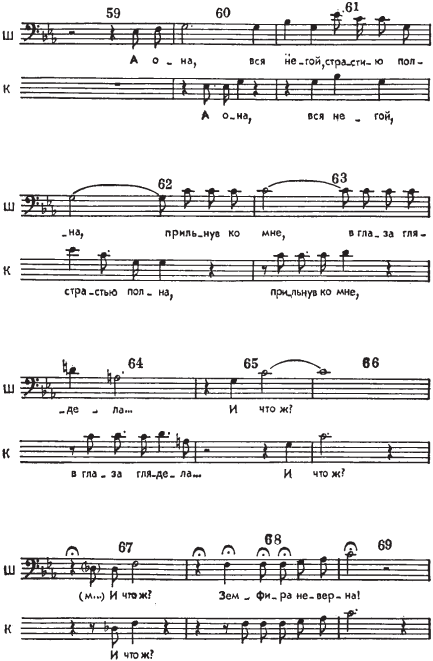

Приведем три примера, используя музыковедческий анализ Л. Н. Лебединского. Один относится к песне (романсу) А. С. Даргомыжского «Старый капрал», второй – к сцене галлюцинаций из «Бориса Годунова» М. П. Мусоргского, а третий – к арии Алеко из одноименной оперы С. В. Рахманинова. Этот анализ призван показать, что вмешательство Шаляпина в авторский текст не является результатом безответственного произвола, но напротив – педантичного, тщательного анализа. А именно, стремясь сделать речь, эмоцию или образ максимально жизненными и встретившись, как ему казалось, с недостаточно выразительной музыкой, Шаляпин смело менял не только ее ритмический рисунок, но и динамику, и интервалы.

Обратимся к тексту самого Лебединского.

I. А. Даргомыжский. «Старый капрал»

Конечно, в искусстве Шаляпина было много импровизации, и все же содержание и характер его исполнения определяют не эти частные моменты, а ярко индивидуальный подход великого художника к слову и музыке, подход, обусловленный новой исторической эпохой. Шаляпин не уничтожал и не разрушал замыслов авторов, но в соответствии со своей художественной индивидуальностью по-новому прочитывал текст произведений и наполнял их более углубленным психологическим, идейно-художественным звучанием. Какие доли сознательного и интуитивного определяли его творческий процесс, в конечном счете не имеет принципиального значения. А вот то, что не театр в узком смысле определял его творчество, довольно наглядно показывают нотные записи камерной вокальной музыки из концертных программ Шаляпина.

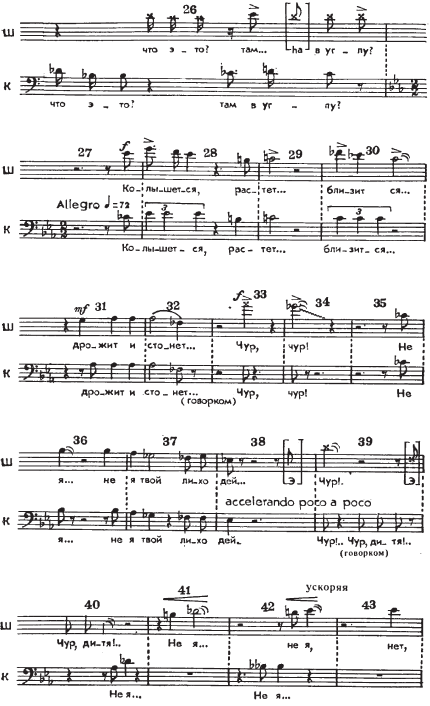

Для примера обратимся к драматической песне Даргомыжского на слова В. Курочкина (по Беранже) «Старый капрал». Нотная запись ее совершенно точно устанавливает, что всякий раз, когда Шаляпин, стремясь воплотить в своем исполнении живой образ, эмоцию, речь, сталкивался с недостаточной, как ему казалось, выразительностью, интонационной гибкостью музыки и, в первую очередь, речитатива, он смело изменял не только ритм, но и интервалы. Для того чтобы понять происхождение этих вносимых им изменений, проанализируем сперва те из них, что связаны со стремлением артиста создать живой, реалистический образ.

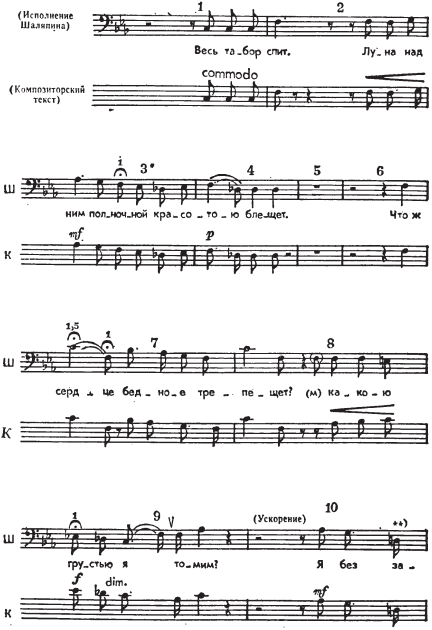

Вот первая фраза песни – «В ногу, ребята, идите!» – (см. такты 1–2).

Это – первое обращение капрала к солдатам, ведущим его на расстрел. Оно непосредственно вводит не только в действие, но и в образ: несмотря на весь трагизм положения, старый капрал остается «самим собой», продолжая командовать солдатами во время своего последнего марша. Шаляпин подчеркивает, что речь капрала остается спокойной, буднично-обычной – и даже, как всегда, немножко ворчливой.

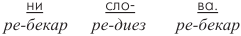

Даргомыжский положил эту фразу на два звука тонического трезвучия (ля, фа-диез), Шаляпин – на четыре: ля, фа-диез, ми-диез (вводный тон!), до-диез. Этим он придал фразе большую динамичность и живость, большую интонационно-выразительную речевую свободу, а главное, большую характерность. Шаляпин достигает всего этого несколькими приемами. К ним относятся, например, акценты, создающие впечатление определенного произношения; нарочитая слитность между собой некоторых звуков; наконец, характерный ход на кварту вниз в конце фразы, также берущийся подчеркнуто слитно и также придающий характерность говору.

Этот пример наглядно показывает, что за чисто звуковым расширением Шаляпиным речитатива Даргомыжского стояло также и расширение психологического содержания.

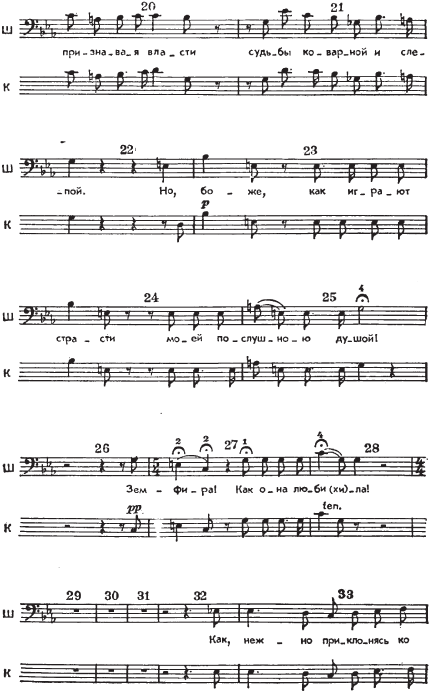

Интересно, что и в дальнейшем всякий раз при исполнении фразы «В ногу, ребята!» Шаляпин не довольствуется двумя звуками авторского текста – ля, ми: при первом повторении команды он прибавляет к ним ре (14), при втором и третьем – соль-диез (34 и 55).

При четвертом же повторении эта фраза претерпевает особенно знаменательное изменение, так как здесь артист еще больше усложняет психологическую задачу. Почему?

Вначале шаляпинский капрал энергично командует солдатами, ведущими его на расстрел; после же воспоминаний о героическом прошлом («тень императора встала») и мыслей о жене («боже, старуха жива!») интонации капрала постепенно смягчаются, до него как бы доносятся рыдания женщины, сыну которой он спас жизнь («кто же там громко рыдает?») И вот он уже растроган, речь его замедляется, интонации становятся душевно проникновенными… Но все это длится мгновение: как бы «спохватившись» и взяв себя в руки, старик вновь командует солдатами, при этом подчеркнуто энергично и еще более звонко, нежели раньше. Поэтому и приказ его «в ногу!» теперь, как от резкого толчка, взлетает к ноте до-диез, то есть на терцию выше авторского текста (76).

Творчески реализуя поставленную перед собой задачу, Шаляпин не упускает ни одной детали. Стремясь к максимальной реалистичности всей картины «последнего марша», он отказывается от произнесения «раз, два» на одной ноте, как указано во всех строфах авторского текста: счет «раз!» артист связывает большей частью с акцентированным и, главное, с высоким звуком, а счет «два!» – с низким, неакцентированным, то есть «произносит» команду так, как она подается в живом строю, «под шаг». Более того: артист отказывается от однообразного, одинакового во всех строфах повторения этой команды. Он все время меняет интервально-звуковое ее выражение: пока старика не одолели грустные мысли и воспоминания, он считает энергично, твердо, и его команда звучит как кварта ля, ми (19–20); затем (под впечатлением воспоминаний о трагической судьбе Наполеона) его команда становится менее активной, совмещая малую и большую секунды – фа-бекар, ми, фа-диез, ми (39–40); наконец, после воспоминания о доме, жене и мыслей о смерти он считает как бы механически, и счет «раз, два» произносится им без какого-либо акцента, только на интервале малой секунды, то есть почти так, как обозначено в авторском тексте (60–61).

Я уже упоминал об общем эмоциональном строе эпизода воспоминания о русском походе («кто же там громко рыдает?») и о том, что после этого эпизода происходит резкий взлет команды к ноте до-диез. Но самое интересное здесь заключается в том, что этот резкий взлет команды внезапно сменяется безразличным счетом «раз, два» – на малой секунде (фа-бекар, ми; 81–82).

Таким образом, Шаляпин очень тонко связывает интонирование «командирского счета» с мыслями и переживаниями капрала. Всякий раз по-иному произнося эти фразы, артист выражает изменение душевного состояния своего героя. По Шаляпину, реалистически живой образ – это обязательно интонационно живой образ. Различного рода изменения ритмического рисунка вокальной партии служат более частным случаям оживления речевой выразительности. Так, в словах последней команды капрала «не гнуться!» (92) ровная триольная ритмика Даргомыжского заменяется чередованием восьмой с точкой и шестнадцатой. Вообще везде, где Даргомыжский положил слова строевого приказа «грудью подайся» на более или менее нивелированные восьмые (три триольных и две простых), Шаляпин, наоборот, дает острый ритм: в одном случае (16):

в другом (78):

В то же время отход от ровного ритма триольных восьмых в других фразах – например, «был я отцом вам, ребята, вся в сединах голова» (9–11), «нет, затянусь еще раз!» (85–86), «близко, ребята, за дело!» (87–88) – должен быть объяснен иными причинами, а именно стремлением Шаляпина передать в пении более темпераментную и порывистую речь.

Помимо изменения интервалики и ритмики вокальной партии Шаляпин часто изменяет соотношения длительности звуков и пауз.

Приведу несколько примеров.

В обращении капрала к солдатам «проводите в отпуск последний меня» (6–8) артист заменяет речитатив кантиленой и несколько замедляет движение. В отличие от композитора Шаляпин выделяет эту фразу. Почему? Потому что ранее в речи капрала к солдатам звучала всего только воинская команда («в ногу, ребята, идите!»). При новом же – приветливом и теплом – обращении к солдатам происходит естественный переход к кантилене и удлинение ряда звуков этой фразы, например, на словах «проводите», «последний» и т. д.

С тем же приемом мы встречаемся во фразе «тень императора встала» (32–33); здесь замедление связано с желанием выразить чувство высокого уважения солдата к памяти любимого полководца.

Наоборот, рассказывая о несправедливых действиях офицера, капрал волнуется, и его речь становится порывистой (21–24). Поэтому и уменьшается пауза, разделяющая фразы «я оскорбил офицера» и «молод и он оскорблять старых солдат» (21–22); поэтому и сокращается длительность некоторых звуков (23).

Интересно, что Шаляпин всякий раз увеличивает вдвое четвертные паузы перед завершающим каждый куплет счетом «раз, два» (18, 38, 59, 80); видимо, артист прекрасно отдавал себе отчет в том, что после напряженной тишины, длящейся не одну (как у автора), а две четверти, идущий затем громкий и четкий отсчет четвертей произведет еще более сильное впечатление.

В то же время там, где Даргомыжский разрывает паузой единую мелодическую линию фразы на два мотива (см., например, приказ «не хнычь, равняйся!»; 17–18), Шаляпин устраняет паузу и поет всю строку ровными восьмыми: этим он достигает последовательного, целеустремленного движения вверх, к интонационно-мелодической вершине приказа – ноте до – и сохраняет необходимую в данном случае непрерывность маршевого движения шага.

Остановимся еще на изменениях интервалов, связанных со стремлением усилить драматизм монолога.

Последняя команда капрала «не гнуться!» (92) положена Даргомыжским на звуки соль-диез, ля, ми; у Шаляпина – на звуки ля, си, ре. Таким образом, последний приказ капрала артист связывает с более напряженной (особенно по отношению к инструментальному сопровождению) интонацией. Благодаря столь свободному рецитированию слов нисходящая секста Шаляпина звучит более речево-выразительно и остро, нежели нисходящая кварта Даргомыжского.

При воспоминании о «старухе» сердце капрала преисполняется жалостью, и, обращаясь к земляку, он просит «не говори ей ни слова!» (53–54). У Даргомыжского «ни слова» поется на одной ноте (ре-диез); Шаляпин, передавая интонацию голоса, дрогнувшего от подступивших к горлу рыданий, поет:

Для того чтобы сама картина расстрела произвела максимально сильное впечатление, Шаляпин в буквальном смысле на полуслове обрывает «аккордом-выстрелом» последнее слово капрала во фразе «дай Бог домой вам вернуться» (96). Интонируя два последних слога в недопетом слове, Шаляпин смело заменяет авторский текст своим. Вместо

он поет:

Подобное «срезание» вокальной линии, лишающее ее возможности возвращения в главную тональность (возвращение происходит в инструментальном сопровождении), создает почти зримое впечатление трагического конца.

Некоторые изменения интервалов служат целям повышения психологической выразительности.

Непосредственно перед моментом расстрела капрал с негодованием отбрасывает повязку, которой ему хотят завязать глаза. Первое слово во фразе «прочь, не завязывать глаз!» начинается у Даргомыжского с фа-диез, которым кончилась предыдущая фраза (89). Желая выделить и подчеркнуть новую интонацию, Шаляпин связывает слово «прочь!» с новым, более низким звуком ре, добавляя от себя произносимым сквозь стиснутые зубы, негодующе-презрительным «м-м-м». Тем самым он увеличивает длительность звука ре и приемом глиссандо «сбрасывает» этот звук вниз. Так артист стремится почти «осязаемо» и «зримо» передать чувство негодования капрала к тем, кто посмел подумать, что он – наполеоновский солдат – может испугаться наведенных на него ружей.

В ряде случаев, желая донести до публики иронию капрала, Шаляпин прибегает как бы к «звучащей усмешке».

Так, во фразе «проводите в отпуск последний меня» артист выделяет слово «отпуск» (7). Оно звучит горькой усмешкой. Достигнуто это благодаря применению очень сильного вибрато, которое можно условно нотировать как триоль очень мелкой длительности. Тот же прием использован во фразе «я оскорбил офицера» (на слове «оскорбил» более легкое вибрато; 21), а в другом случае аналогичный эффект достигается при помощи форшлага (во фразе «вот она, служба солдата»; 12).

Все эти приемы нужны Шаляпину для передачи иронии – одной из черт характера «старых ворчунов» (как Наполеон называл своих ветеранов-гвардейцев).

Уже стоя перед строем солдат, капрал произносит особенно четко и твердо: «слушать команды слова». Едва уловимая «дрожь» голоса (опять вибрато на слове «команды»; 93) только подчеркивает твердость его последнего приказа.

Ряд изменений, введенных Шаляпиным в композиторский текст, служит более скромным целям, содействуя, например, более четкому выявлению фразы, прояснению логики ее словесно-сюжетного действия.

Так, рассказывая о спасении сына вдовы, капрал говорит «нес ее сына… вдова вымолит мир мне у бога» (72–75). Слово «вдова» поется у Даргомыжского на одной ноте (ми), именно на той, которая ей предшествовала. Благодаря трехкратному повторению одного и того же звука слово «вдова» (и без того метрически объединенное трехстопным дактилем в единое построение с предшествующей строкой) сливается с последним словом предыдущей фразы, становясь как бы ее завершением. В данном эпизоде это несколько нарушает развитие логической образности песни. Стремясь провести грань между двумя соседствующими фразами, Шаляпин начинает слово «вдова» с ноты ре и этим отрывает его от предыдущего слова, а таким образом, и от предыдущей строки. Кроме того, он утяжеляет это первое слово новой фразы, увеличивая длительность обоих его слогов. Все это помогает более ясному выявлению ее смысла.

Подведем некоторые итоги.

Шаляпин дополнил образ капрала чертами реального человеческого характера; он дал его в изменении, в движении, в действии; артист обострил и сгустил все драматические положения и ситуации. Композиторский текст драматической песни (как назвал сам Даргомыжский свою балладу) приобрел в исполнении Шаляпина черты драматической сцены – в этом основной смысл изменений, внесенных артистом в вокальную партию «Старого капрала»[202].

Тот же Лебединский пишет: «В литературе о Шаляпине полностью отсутствуют наблюдения над теми изменениями, которые вносил в исполняемые им произведения этот совершенно необычный художник. Более того, почти никто конкретно об этом не говорил. Пожалуй, только один Б. В. Асафьев, коснувшись этой стороны исполнения артиста, указал, что Шаляпин вынужден был «пунктировать, чуть изменять вокальный рисунок».

По словам Асафьева, Шаляпин искал соответствия между интонационным содержанием и психологическими образами.

Чтобы установить, действительно ли Шаляпин изменял вокальный рисунок исполняемых произведений и каков был характер этих изменений, нужно было перенести с сохранившихся грампластинок на нотный стан все детали музыкальной интерпретации великого певца и сравнить полученные записи с авторскими первоисточниками. Подобный опыт, проделанный мною, подтвердил правильность высказанного Асафьевым общего положения об особенностях творческого метода Шаляпина. Однако оказалось, что интерпретация Шаляпина повлекла значительно большие изменения, нежели предполагал Б. В. Асафьев («пунктировать, чуть изменять вокальный рисунок»): в ряде случаев эти изменения оказались настолько значительными, что позволяют говорить о новых исполнительских редакциях отдельных произведений классической музыки. Предложенные мною анализы показывают также, что Шаляпин вносил те или иные изменения почти во все исполнявшиеся им произведения, в том числе и в творения Мусоргского, что полностью исключал Асафьев.

Мысль же Б. В. Асафьева о том, что Шаляпин, изменяя авторский текст, якобы стремился преодолеть «срывы» и «несообразности», имеющиеся в музыке классиков, не получила подтверждения: проблема во многих случаях оказалась значительно более сложной. Прежде всего, и главным образом, дело заключалось не в «преодолении» Шаляпиным композиторских «слабостей», а в приближении исполняемых им произведений к новой исторической эпохе, к ее характерным психологическим и художественным тенденциям, а также к своей артистической индивидуальности. Исполнительские редакции Шаляпина были, таким образом, глубоко принципиальны; в них он давал новую трактовку авторских замыслов, отвечающую требованиям современности и особенностям его творческой личности. Он развивал основную идею произведения в новых исторических условиях.

II. М. Мусоргский. «Борис Годунов»

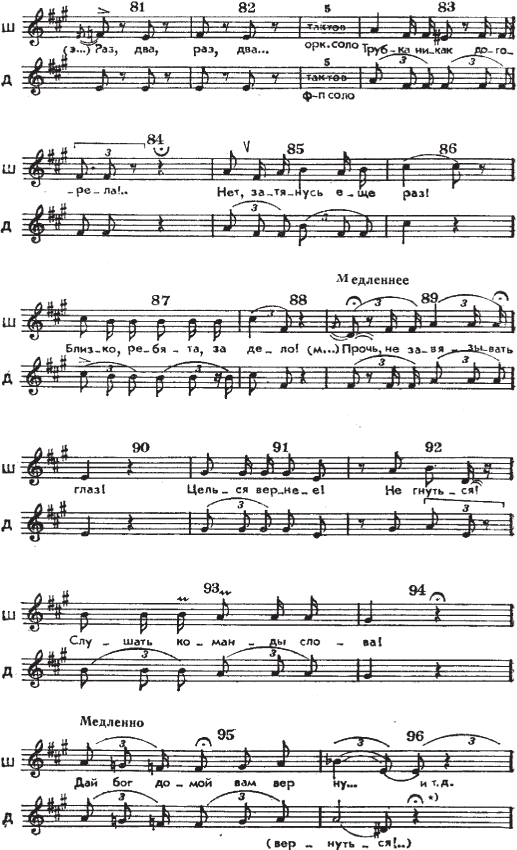

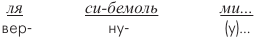

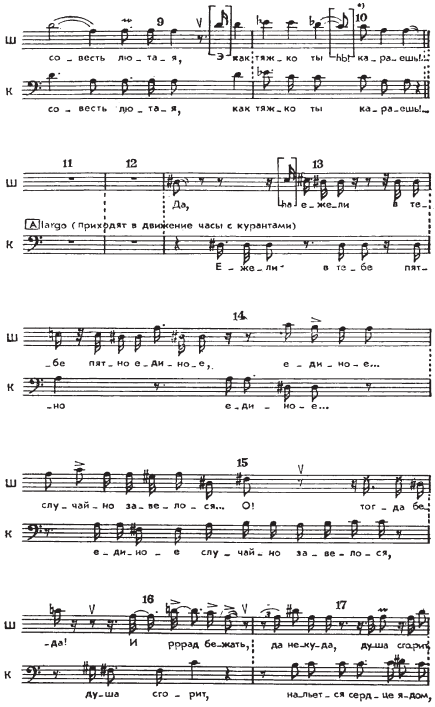

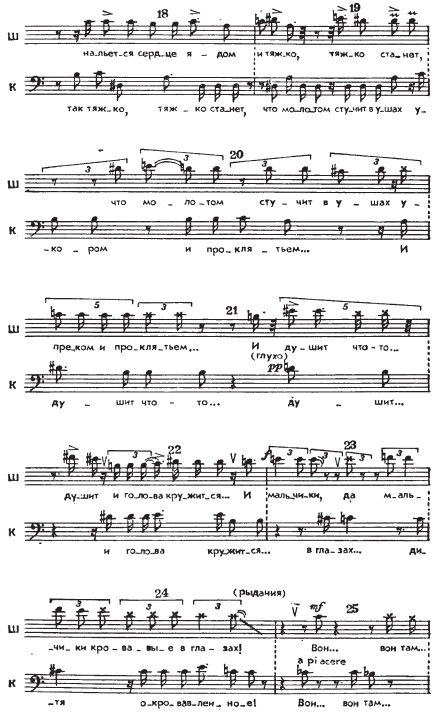

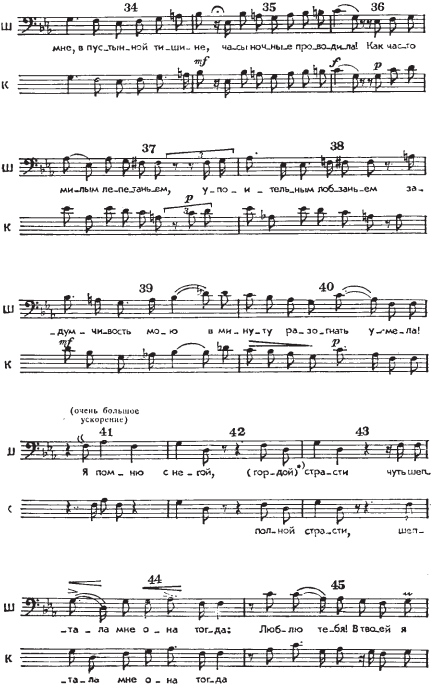

Обратимся к одному из шедевров исполнительского наследия Шаляпина – сцене «Часы с курантами» из оперы «Борис Годунов». Сравнение шаляпинского исполнения этой сцены с нотным и словесным текстом клавира (редакция Н. А. Римского-Корсакова) в высшей степени показательно.

Даже поверхностное ознакомление с сопоставляемыми текстами позволяет сделать вывод, что они заключают в себе различные решения речитатива.

В авторском тексте динамика развития заключена, прежде всего, в оркестровой партии: речитатив во многом подчинен ее гармоническому плану и все более усложняющейся фактуре.

В исполнении же Шаляпина речитатив – это речевая «произносимость», свободная театрально-сценическая речь, которой придано музыкальное выражение и которая, по выражению Асафьева, «пунктирована», частично – с речевой интонацией в чистом виде, частично – с «омузыкаленной». Речитатив, исполняемый Шаляпиным, не менее самостоятелен, нежели оркестровая партия; в некоторых опорных, узловых, точках он координирован с гармонией и фактурой оркестровой партии, но, в общем, развивается свободно и независимо, хотя умело и тонко на нее «накладывается». Таким образом, обе партии в известном смысле самостоятельны и как бы «контрапунктируют» друг с другом.

Попробуем теперь установить, как, какими средствами выражал артист свою «правду чувств». Стремясь проникнуть в творческую лабораторию великого художника, автор статьи вынужден был обратиться к анализу ряда важных исполнительских деталей, заняться своего рода «микроанализом». Разумеется, приводимые здесь объяснения различных изменений Шаляпиным композиторского текста не претендуют на единственно возможные; задача автора – положить начало живому обмену мнениями по данному вопросу.

«Уф, тяжело!. Дай дух переведу…» – первая фраза сцены (такты 1–2)[203]. Не ограничиваясь паузами, имеющимися в авторском тексте, Шаляпин почти после каждого слова берет дыхание, соединяя его со звуком, приближающимся к «э» (указанным нами в нотированной записи). Намерения артиста в данном случае ясны: Борис, с трудом сдерживающий волнение в течение всего рассказа Шуйского, сразу же после ухода князя уже не может противостоять бушующей стихии смятенных чувств (бурный оркестровый эпизод, открывающий сцену). После этого взрыва сознание царя проясняется медленно, он ослаб, говорит и дышит затрудненно. Отсюда – частое и «слышимое» дыхание – таково назначение «вводного» звука «э», подобного слабому стону.

У ослабевшего человека ослаблена также и речь; он немного «не дотягивает» до естественных опорных звуков (в данном случае до звука ми, прозвучавшего, к тому же, в оркестре); нисходящая линия речитатива у Шаляпина спускается здесь не на кварту вниз, как в композиторском тексте, но на большую терцию; остановившись перед ми, на неустойчивом звуке фа, интонация вновь бессильно падает на тот же звук[204].

В следующей фразе Шаляпин вновь заменяет движение вниз на чистую кварту – большой терцией фа, ми, до-диез[205]. Здесь тоже как будто не хватило сил добраться до звука до-бекар – устоя-опоры слуха – и интонация скользнула «около», бессильно «упав» на до-диез. Появление до-диез фактически на ля-минорном трезвучии вносит ощущение неустойчивости, «переменности». Отметим эту введенную Шаляпиным нисходящую интонацию – малая секунда – малая терция (фа, ми, до-диез) – артист будет часто пользоваться ею.

Слова «кинулась в лицо» (3–5) интонируются автором двумя различными звуками (до, соль-диез); у Шаляпина – тремя (до, си, соль-диез). В данном случае квинтой выше точно повторена предыдущая характерная нисходящая последовательность, уже отмечавшаяся нами (см. 2 и 5).

Во фразе «Тяжко опускалась» (6–7) укрупнена длительность ряда звуков. Это утяжелило фразу, интонации которой слились с содержанием текста и выразительным ритмом оркестровой партии.

Фразу «О, совесть лютая, как тяжко ты караешь!» (8–10) Шаляпин уподобил крику, внезапно вырвавшемуся из глубины исстрадавшегося сердца. Отсюда – увеличение вдвое, а иногда вчетверо по сравнению с авторским текстом протяженности почти каждого звука фразы, а также изменение рисунка речитатива; задержавшись на ми-бемоль – самом высоком звуке фразы (что усилило ее напряженность), голос артиста не спускается прямо на до, но приходит к нему через ре-бемоль – звук, появляющийся в результате свободного интонирования и выразительно диссонирующий с септаккордом оркестровой партии. При этом вновь возникает характерная нисходящая последовательность: малая секунда – малая терция (ре-бемоль, до, ля).

После длительной паузы (ремарка: «приходят в движение часы с курантами»), со слезами произносится «Да!» (13–15), отсутствующее в авторском тексте. Это с горечью произнесенное «Да!» придает всей последующей фразе характер ответа на долгие размышления[206].

Формулируя конечный вывод своих размышлений, Борис, естественно, должен выражать свою мысль предельно ясно; отсюда идет также стремление усилить значение особо важных слов, сочетать их с ритмическими акцентами и повышением звукового регистра. Таким образом, в строгом соответствии с замыслом артиста акцентируются и выделяются слова «единое» и «случайно». В результате живого речевого интонирования в этой фразе появляется несколько новых звуков. Включающая большое количество резких подъемов и падений линия шаляпинского речитатива оказывается более взволнованной, неуравновешенной.

Далее появляется фраза, вообще отсутствующая у Мусоргского, она взята Шаляпиным из драмы Пушкина: «…тогда беда, и рад бежать, да некуда» (15–17); восклицание же «О!» введено самим артистом, его нет и у Пушкина. Слово «беда!» (скачок на септиму вверх, не встречающийся у Мусоргского на протяжении всей сцены и увеличивающий напряжение) воспринимается как вопль отчаяния.

По мере того, как растет возбуждение Бориса, напряжение голоса усиливается, интонации становятся все более высокими: в словах «тогда беда» звуковысотная вершина – звук до, в словах «и рад бежать» – ре, «да некуда» – ре-диез. При этом «и рад бежать» произносится с бешенством, подчеркивая силу страха. Отсюда – яростный раскат на букве «р», произношение по слогам и с акцентами: ми «рад бежать». В то же время фразе придается саркастически-торжествующая окраска. Отсюда – понижающееся глиссандо в конце слова «бежать». Наоборот, следующее затем «да некуда!» произносится неожиданно по-человечески просто (скачок на увеличенную кварту вверх). Этот контраст призван подчеркнуть и безвыходность, и трагизм положения.

В следующей фразе «душа сгорит, нальется сердце ядом и тяжко, тяжко станет» (17–19) интонация жалобы все время перемежается с яростными криками душевной боли; звуковысотная вершина в слове «тяжко» вновь повышается и достигает звука ми.

В этих тактах само направление, сама устремленность шаляпинского речитатива противоположны авторскому тексту: у автора речитативная фраза, начавшись со звука соль-диез, достигнув ре-диез, спускается на октаву вниз, у Шаляпина – наоборот, достигнув напряженного регистра ре-диез, ми (19), речитатив движется вверх, в еще более высокий регистр. Отчетливо заметно также различие подходов к эмоционально-психологическому наполнению фразы: в авторском тексте повторение слова «тяжко» связано с падением нервного возбуждения (отсюда нисходящее повторение), у Шаляпина – с подъемом (отсюда повторение восходящее). Также и в дальнейшем: повторение слова «душит» у Мусоргского связано с падением кривой (от ре-диез к ре-бекар), у Шаляпина – с подъемом (от ми-диез к фа-диез).

Фраза «что молотом стучит в ушах» (20–21) вновь произносится как жалоба, но затем, на словах «упреком и проклятьем», вдруг снова прорывается приступ ярости, крик боли[207]. И вновь звучит ми – звуковысотная вершина, достигнутая последним скачком подымающейся кривой.

У Мусоргского первая половина фразы положена на две ноты, остинатно звучащие в оркестре (ре-диез – ля), у Шаляпина же – на четыре, в том числе на ми, ре, до-диез. В следующих затем словах «и душит что-то» появляется ми-диез, во втором «душит» звучит уже фа-диез.

В словах «и голова кружится…» (22) опять слышится интонация жалобы, тонко соединенная с удивлением, – замысел, определивший повышающуюся линию фразы, в то время как в авторском тексте окончание фразы нисходящее. Появляющийся в результате свободного речевого интонирования звук «до» не имеет опоры в гармонии оркестровой партии.

Затем – душераздирающий крик: «И мальчики, да, мальчики кровавые в глазах» (23). Здесь голос Шаляпина поднимается все выше, достигая на слове «мальчики» звука фа, резко диссонирующего с оркестровой партией. Эта фраза – кульминация данного раздела сцены – отсутствует у Мусоргского, она взята Шаляпиным из драмы Пушкина; повторение же слов «да, мальчики» введено самим артистом, его нет и у Пушкина. Фраза «и мальчики кровавые в глазах» (заменяющая текст клавира «в глазах… дитя окровавленное») с огромной силой воссоздает картину бреда Бориса, преследуемого страшными призраками… («мальчиков» много, и все они «в глазах» – спастись от них невозможно!).

Эта фраза непосредственно вводит в эпизод галлюцинации. Здесь Шаляпин внезапно на несколько мгновений превращает оперное действие в чисто драматическое (25–26): слова «вон… вон… там… что это там… в углу» произносятся от начала до конца «говорком», на длительном и почти неслышном, органном пункте в оркестре. Выразительная актерская речь, звучащая к тому же среди полной и внезапно наступившей тишины, производит неотразимое впечатление.

В оркестровой партии (27–30) начинает виться дрожащее, трепещущее движение. Не в силах оторваться от появившегося видения, Борис с ужасом рассказывает обо всем, что ему чудится. Слово «Колышется!» произносится ритмически более порывисто и на более высоких звуках, нежели у автора. И далее слово «растет», звучит так же порывисто, с удлинением второго слога: артист стремится передать образное содержание этого слова и одновременно – вот-вот готовый вырваться крик.

Следующее затем слово «близится» в авторском тексте положено на три звука одной и той же высоты, у Шаляпина – на три звука различной высоты, причем длительность последнего звука увеличена почти втрое и заканчивается нисходящим глиссандо. Здесь Шаляпин вновь обращается к своей излюбленной интонации, последовательности: малая секунда – малая терция (фа-бемоль, ми-бемоль, до).

Начиная от слова «чур, чур» (33–34), Шаляпин раскрывает психологическое состояние Бориса в мельчайших деталях. В повторяемые несколько раз подряд слова и восклицания артист каждый раз вносит различные оттенки. Первое «чур» звучит как резкий вскрик, будто Борис внезапно почувствовал страшное прикосновение призрака: Шаляпин произносит это слово отрывисто, без определенной музыкально-высотной фиксации. Второе «чур» звучит уже по-новому: его назначение – «зачурать» призрак, отогнать его. На этот раз «чур» произносится на длительно тянущемся звуке (соль-бемоль), удлиненном в шесть раз и завершающемся нисходящим глиссандо (интонация «устрашения»).

В фразе «не я, не я твой лиходей» (35–38) отметим замену в слове «лиходей» последовательности фа-бемоль, фа-бемоль, ми-бемоль тремя разными звуками (фа-бемоль, соль-бемоль, ми-бемоль).

Галлюцинирующий Борис говорит с призраком, как с живым существом (39–40): он жалеет убитого мальчика, а вместе с ним и себя – так звучит следующее затем «…чур, чур, дитя», первое «чур» – с плачем, на срывающемся голосе, второе – с ласковой, молящей интонацией. Затем медленно, с подчеркнутыми акцентами и постепенно повышая голос, Борис говорит: «не я, не я», будто обращаясь к маленькому ребенку и разъясняя ему смысл происходящего (41–42).

Слова «нет… не я… воля народа» (43–46) произносятся очень быстро: Борис как бы спешит оправдаться перед неотвратимо наступающим призраком. В этом отрывке сцены самый рисунок шаляпинского речитатива, выведенный из речевого интонирования, резко отличен от авторского текста, где речитатив целиком определяется оркестровой партией.

Идущая затем фраза «Чур… О!. Чур, дитя, чур!» (47–49) введена Шаляпиным, в авторском тексте ее нет. Она дана как музыкально нефиксированная разговорная речь; восклицание «О!» пронизано трепетом страха.

Заключительный раздел монолога разрешен композитором как прояснение сознания Бориса: он молит о прощении. Стремясь раскрыть образ Бориса в момент страстной и горячей молитвы, Шаляпин прибегает к различным приемам. В слове «господи» ферматой вдвое увеличивается длительность начального слога, и нисходящая терция заменяется спуском вниз, по ступеням (52). В середине фразы «Ты не хочешь смерти» вводится дополнительная пауза (53–54). В слове «помилуй» интервал примы ля-бемоль – ля-бемоль заменяется большой секундой соль-бемоль – ля-бемоль («просительная» интонация снизу вверх)[208], причем это слово произносится с рыданиями.

Та же интонация всхлипывания слышится в произнесении последнего слова монолога: длительность звука до (на слове «Бориса») растягивается почти втрое против указаний автора.

В шаляпинской исполнительской редакции ярко проявилось стремление певца к театрально-сценической конкретизации замысла Мусоргского. Как мы знаем, этот замысел несколько отличается от замысла Пушкина.

Наряду с глубоким претворением пушкинских идей Мусоргский решал в своей опере также и новые творческие задачи, поставленные перед искусством эпохой 60-х годов.

Следуя «народным законам драмы шекспировой», Пушкин сосредоточил главное внимание на объективно-исторической стороне событий: у него царь Борис лишь дважды и в самой общей форме говорит о муках своей совести («В царских палатах» и в краткой реплике после рассказа Шуйского и его ухода); Мусоргский же вводит в оперу целую сцену, запечатлевшую душевные муки царя. Опера «Борис Годунов» совмещает в себе «народную трагедию» и «драму совести», причем сцена «Часы с курантами» представляет кульминацию этой второй линии.

Весь процесс душевных страданий Бориса воплощен Мусоргским, гениальным художником-психологом, необыкновенно ярко. Но здесь композитор выдвигает на первый план морально-психологические проблемы за счет объективно-исторических. Говоря об этой сцене Бориса, Б. В. Асафьев писал, что «вместо возмущения несправедливостью судьбы – вместо пафоса трагического, который сквозит в пушкинском монологе, возник пафос романтический – пафос ужаса, перед злодеянием»[209].

Шаляпин начал работать над партией Бориса на рубеже XIX и XX веков, когда русская литература и русский драматический театр, обогащенные Достоевским, Толстым, Чеховым и Горьким, достигли новых вершин в искусстве углубленного раскрытия человеческой психологии, в частности, драмы совести, освещая эту проблему с позиций великих гуманистических идей.

Из слов самого Шаляпина ясно, что в образе Бориса артиста привлекала в первую очередь психологическая драма царя, именно драма его совести. Мучения Бориса, являющиеся своего рода наказанием за совершенное преступление, вызывали чувства жалости и симпатии к нему Шаляпина. Но этого мало: артист, создавая образ царя, был не вполне уверен в справедливости возведенных на него историей обвинений. И эта деталь была важна Шаляпину: «История колеблется, не знает – виновен ли царь Борис в убиении царевича Дмитрия в Угличе, или не виновен. Пушкин делает его виновным, Мусоргский вслед за Пушкиным наделяет Бориса совестью, в которой, как в клетке зверь, мятется преступная мука. Я, конечно, много больше узнаю о произведении Пушкина и толковании Мусоргским образа Бориса, если я знаю, что это не бесспорный исторический факт, а субъективное истолкование истории. Я верен, не могу не быть верным, замыслу Пушкина и осуществлению Мусоргского – я играю преступного царя Бориса, но из знания истории я все-таки извлекаю кое-какие оттенки игры, которые иначе отсутствовали бы.

Не могу сказать достоверно, но возможно, что это знание помогает мне делать Бориса более трагически-симпатичным…»[210]

Такое понимание образа Бориса сложилось у артиста, как известно, после его бесед с В. О. Ключевским: «В рассказе историка фигура царя Бориса рисовалась такой могучей, интересной. Слушал я и душевно жалел царя, который обладал огромной силою воли и умом, желал сделать Русской земле добро и создал крепостное право. Ключевский очень подчеркнул одиночество Годунова, его юркую мысль и стремление к просвещению страны»[211].

Конечно, Шаляпин «душевно жалел» своего героя и тогда, когда пел партию Бориса, заставляя слушателей переживать то же чувство. Этого артист добивался, в частности, усилением и сгущением душевных страданий Бориса. Стремление вызвать жалость к человеку либо несправедливо обвиненному в преступлении, либо совершившему преступление, но мучимому раскаянием, именно это освещало работу певца над образом Бориса: «пробудить совесть», вызвать сострадание к мучениям человека – вот что составляло пафос искусства Шаляпина, эмоциональную доминанту его исполнения данной партии.

Гуманистическую веру в человека, столь роднящую великого артиста с его другом Максимом Горьким, Шаляпин воспринял от лучших традиций русской демократической интеллигенции. В связи с этим очень важно напомнить, что в своей трактовке партии Бориса артист сознательно стремился приблизить образ Бориса к современности: «Много раз говорили и писали в критических статьях, – отмечал Шаляпин, – что образ Бориса оживлен моим талантом, что я вызвал его к жизни, сделал его бессмертным. Неправда! В доказательство я готов сделать то же самое с любым образом [Мусоргского]: в каждый можно вдохнуть живую душу, каждый можно приблизить к нашей эпохе, ибо каждому сумел сообщить Мусоргский живые краски сценической правды».

Известное стремление Шаляпина «соединить оперу с драмой» нашло яркое выражение, в частности, в его подходе к оперному речитативу. Подытоживая то новое, что внесло в авторский текст сцены «Часы с курантами» исполнение Шаляпина, необходимо отметить следующее: Шаляпин усилил в оперном речитативе роль речевой интонации, обогатил речитатив элементами актерской речи в ее чистом виде (отдельные фразы и слова) и в виде «пунктирования» речевой интонации с мелодическим речитативом. Если в авторском тексте анализируемой сцены только шесть звуков не имеют точно фиксированной высоты (см. указание «говорком»), то у Шаляпина таких звуков оказывается тридцать шесть!

Поскольку звуковая линия речитатива у Шаляпина, прежде всего, определяется стремлением к речевой выразительности, он неизбежно должен был выйти за пределы авторского текста, основывающегося на определенном гармоническом замысле и прочно связанного с фактурным развитием оркестровой партии. Расширение Шаляпиным звуковой основы речитатива оказывается весьма ощутительным. Так, в авторском тексте, в тактах 11–24 речитатив основан на девяти звуках различной высоты, составляющих в общем семьдесят девять нот, у Шаляпина же – пятнадцать звуков, составляющих в общем сто нот (в том числе пятнадцать звуков, не имеющих определенной нотно-музыкальной фиксации).

По сравнению с авторским текстом кривая речитатива Шаляпина содержит гораздо больше падений и взлетов, а диапазон речитатива расширен на полтора тона вверх (он доведен до дуодецимы) и, кроме того, передвинут в более высокий регистр.

Это общее усиление напряжения речитатива вызвано тем, что артист стремится приблизить его к взволнованной речи человека, испытывающего тяжкие душевные страдания.

В ряде случаев Шаляпин заменяет поэтический текст Мусоргского – пушкинским, а также вводит новые слова и восклицания.

В своем интонировании Шаляпин много раз пользуется нисходящей последовательностью: малая секунда – малая терция, ни разу не встречающейся в композиторском тексте.

Эта последовательность связывается с выразительнейшей интонацией, своего рода «концентратом минорности». Прочно вошедшая в музыкальный быт России второй половины XIX века, эта интонация окрашивает многие образы бытовой вокальной лирики, а также многие произведения западноевропейских и русских композиторов, в том числе Даргомыжского и Чайковского. Интонация эта прочно ассоциируется с чувством тоски, душевного страдания и муки. Она, несомненно, была «на слуху» Шаляпина, который и пользуется ею многократно в разбираемой сцене.

Таким образом, певец связывает музыку Мусоргского не только с определенной сферой типично бытового музицирования, но и с характерной сферой русской и западноевропейской вокальной лирики.

Это говорит о том, что Шаляпин не только ярко и проникновенно исполнял Мусоргского, но и умело, тонко вносил в его музыку новые интонации, расширяющие ее эмоционально-психологическую сферу[212].

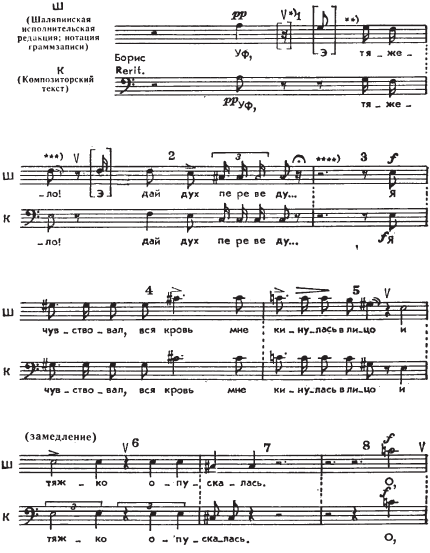

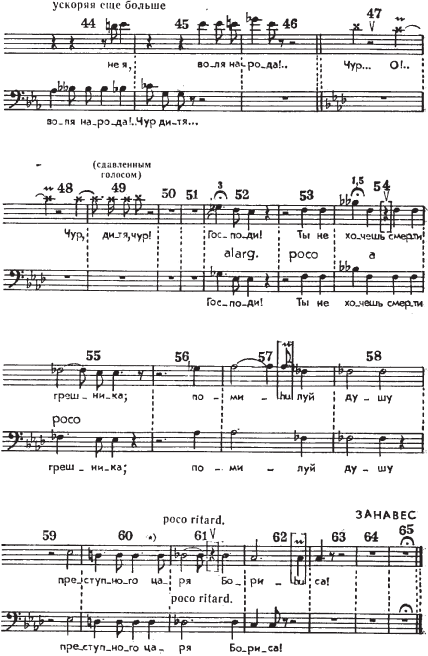

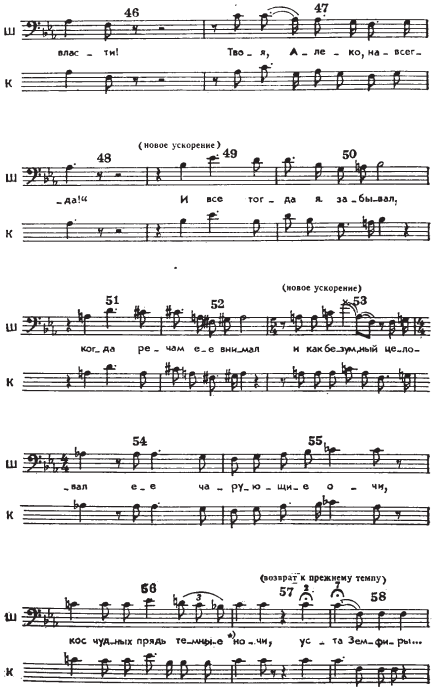

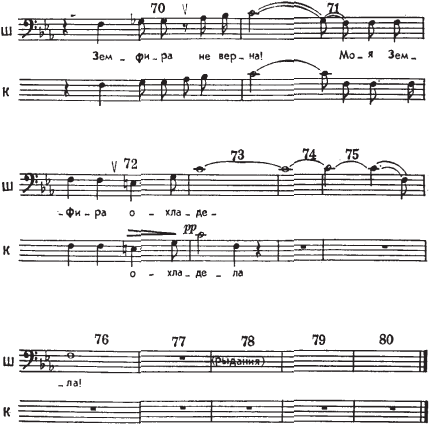

III. Коватина Алеко

Сравним музыку каватины Алеко из одноименной оперы С. Рахманинова с записью исполнения этой арии Шаляпиным в 1923 году[213]. При этом сравнении прежде всего обращает на себя внимание масштаб изменений, внесенных певцом в авторский текст. Почти половина вокальной партии этой широко известной арии оказывается в той или иной мере измененной артистом. Эти изменения, в основном, касаются динамики и мелодического движения арии (в том числе и речитатива).

Наибольший интерес представляют изменения, усиливающие динамику музыкального развития. Певец достигает этого, главным образом, сокращая длительность пауз, а в некоторых случаях вообще отказываясь от них.

Самое радикальное изменение такого рода, притом наиболее трудное, произведено Шаляпиным в репризе арии (59–66). Здесь композитор после модуляционного отклонения возвращается в до-минор (59). В оркестре, в секвенционном проведении, троекратно проходит первая фраза лирической темы, ранее прозвучавшей в вокальной партии (32–36). У Рахманинова голос вступает здесь после начала второго проведения этой фразы (60), Шаляпин же начинает слова «а она» еще во время первого проведения на последней четверти предыдущего 59-го такта! Интересно: несмотря на то, что Шаляпин вступает на две четверти раньше, нежели это указано композитором, певец, тем не менее, в общем не нарушает согласованности вокальной и оркестровой партий, исключая, может быть, такты 64 и 65. Здесь звук ля и затем звук до, пропетые раньше, нежели в оркестре произошла смена гармонии, на мгновение вызывают неоправданно резкие диссонансы, чего, кстати сказать, Шаляпин мог бы легко избежать, не отказываясь в то же время от столь необходимого ему усилия динамики.

Из всех возможных объяснений подобного отступления певцом от композиторского текста наиболее вероятным является предположение, что у Шаляпина было иное, нежели у Рахманинова, ощущение эмоционального состояния героя.

В то время как у рахманиновского героя волнения души как бы уже улеглись и он о них лишь вспоминает, Алеко Шаляпина вновь все переживает, он оказывается целиком во власти стихийного чувства. Думается, что певец ближе в данном случае к той «правде чувств», которую он так настойчиво искал.

Дело в том, что по прямому смыслу текста здесь очень ясно ощущается новый стихийный прилив эмоциональной волны.

После эпизода (49–50), когда этот измученный ревностью человек как бы вновь оказывается захваченным страстью («И все тогда я забывал… и как безумный целовал ее чарующие очи… уста Земфиры»), следует рассказ об ответных чувствах молодой цыганки («А она, вся негой, страстию полна»; 60–64).

Между тем у Рахманинова оба эти эпизода, образующие вместе в некотором роде кульминацию всего монолога, отделены в вокальной партии паузами общей длительностью в пять четвертей. Подобное длительное и при этом неизбежно пассивное ожидание певцом начала второго эпизода находится в противоречии со стихийностью обуревающих Алеко чувств и вносит элемент рассудочности, даже вялости. Это противоречие неизбежно сковывает темперамент исполнителя, затрудняя его естественное ощущение образа, а главное – уж очень подчеркивает несоответствие между подъемом мелодической волны в оркестре и пассивностью вокальной партии.

* Цифра над ферматой означает количество четвертей, которому данная фермата равна.

** В исполнении Шаляпина оркестр в этом месте (три последних восьмых, такта 10) снят.

<…> Шаляпин избирает преимущественно нисходящее движение (наоборот, в такте 12-м нисходящее движение он заменяет восходящим).

Во втором случае (36–38) в шаляпинском варианте мелодический диапазон обеих фраз сжимается от сексты до кварты. Большие интервалы, очевидно, показавшиеся артисту здесь неуместными (и не без основания!), вообще устраняются; в то время как у Рахманинова в указанных тактах (36–38) четыре квинты, одна кварта, три терции и восемь секунд, у Шаляпина – квинты и терции вообще отсутствуют. Но этого мало: в обоих случаях Шаляпин привлекает совершенно новые выразительные средства. Такова, например, двухполутоновая хроматическая последовательность на словах «какою грустью», «лепетаньем», «лобзаньем» (все три слова даны в крайне сжатом диапазоне). У Рахманинова подобная хроматическая последовательность здесь полностью отсутствует: четыре первых слога приведенных выше слов положены на движение голоса в пределах квинты (чистой или уменьшенной) или кварты.

Отмеченные нами изменения в совокупности своей придают рассматриваемым фразам менее напряженный и, главное, более мужественный характер, они приближают их напевную мелодику к мелодической речитации и, таким образом, к драме.

Со стремлением к большей подчеркнутости речитатива мы встречаемся у Шаляпина неоднократно. Из трех нот, на которые положены дважды повторяющиеся слова «я волен» (16–18), он поет только две (так же, как и слова «я жил»), повторяя первую ноту. То же самое и в 20-м такте: вместо звуков до – ре Шаляпин поет до – до. Видимо, во всех этих случаях изменения определялись тем, что здесь Алеко рассуждает, чувство, разбуженное воспоминанием о любви Земфиры, еще не охватило его. Возможно, именно этим объясняется стремление Шаляпина больше пользоваться средствами, близкими к «сухому» речитативу, нежели к мелодическому. Впрочем, перед кульминацией арии (45–47) и даже в самой кульминации (49–50 и 51–52), где, казалось бы, напевность уже вступает в свои права, мы сталкиваемся с тем же приемом. В то же время в тех случаях, когда речитатив кажется Шаляпину недостаточно эмоциональным, певец вносит изменения, повышающие его гибкость, а вместе с тем и его выразительные возможности (см. 71, 72, слова «моя Земфира охладела»).

Конечно, изменения, вносимые Шаляпиным в вокальную партию, чаще всего связаны с его индивидуальным отношением к образу или же с большим эмоционально-психологическим наполнением отдельных эпизодов. Так, если у Рахманинова во фразе «Земфира! Как она любила» (26–27) Алеко произносит столь дорогое ему имя, пользуясь двумя различными звуками (до, ми, до), то Шаляпину понадобилось тут три различных звука (соль, ми, до) в нисходящем движении, причем их длительность посредством фермат более чем в два раза превышает указанную в нотах. Совершенно ясно, что композитор трактует этот момент эмоционально более сдержанно, как начало воспоминания, в то время как в трактовке певца Алеко уже во власти нахлынувшего чувства.

Не задерживаясь на других изменениях, внесенных Шаляпиным в арию, – они наглядно воспроизведены в нашей нотировке, – постараемся теперь ответить на вопрос, правильно ли усматривать во всех отклонениях Шаляпина от авторского текста проявление творческого начала? Не сталкиваемся ли мы в данном случае просто с произволом или ошибками певца?

Мне кажется, что я привел достаточно доводов в пользу того, что в большинстве изменений, внесенных Шаляпиным в каватину Алеко, есть свой вполне логичный, художественно оправданный и убедительный замысел. Однако отвлечемся от этого, предположим, что эти изменения неправомерны, ошибочны. Тогда надо допустить, что Шаляпин этих своих «ошибок» не заметил. Но разве такой певец мог «не заметить» своего вступления на такт раньше или «не заметить» изменения им регистра и направления мелодики целого эпизода арии?

Отпадает также и наивное предположение, что Шаляпин мог заметить эти свои «ошибки», но не наложить запрет на выпуск грампластинки и не переписать ее заново. Мы знаем, как певец был требователен к своим выступлениям и тем более – к записям. Однако мы не располагаем сведениями о том, что он где-либо и когда-либо поднимал вопрос об изъятии записи[214].