Письма

11 октября 1961

Отель «Амиго», Брюссель

Привет, солнышко!

Мы с Мюрреем не давали друг другу заснуть и спорили до тех пор, пока не кончились силы. Проснулись мы над Гренландией – это было даже лучше, чем в прошлый раз, потому что мы ее уже частично миновали. В Лондоне мы встретились с остальными физиками и вместе отправились в Брюссель. Один из них беспокоился – в его путеводителе отель «Амиго» даже не упоминался. У другого путеводитель был более новый – пять звезд и слывет лучшим отелем в Европе!

И отель действительно очень хорош. Вся мебель из темного полированного красного дерева, в отличном состоянии; огромная ванная и пр. Страшно жаль, что как раз на эту конференцию ты и не поехала.

На следующий день на заседании все проходило неспешно. Я должен был выступать с докладом после обеда. Что я и сделал, но на самом деле мне не хватило времени. Из-за приема, запланированного на тот вечер, нам пришлось закончить в четыре часа. Кажется, несмотря ни на что, мое выступление прошло нормально, – то, что я опустил, все равно есть в печатном варианте.

Итак, в тот вечер мы отправились во дворец на встречу с королем и королевой. Такси ждали нас у отеля – длинные черные лимузины, – и мы отъехали в пять вечера, миновали дворцовые ворота, по обе стороны которых стояли гвардейцы, и въехали под арку, где нам открыли двери служители в красных мундирах и белых чулках с черной тесьмой и золотой кисточкой под коленом. Множество гвардейцев – при входе, в холле, вдоль лестницы и в чем-то вроде бальной залы. Эти гвардейцы – в темно-серых папахах (наподобие русских) с ремешками под подбородком, в темных мундирах, белых брюках и до блеска начищенных черных кожаных сапогах – стоят навытяжку, и каждый сжимает в руке саблю острием вверх.

В «бальной зале» нам пришлось подождать минут двадцать. В ней инкрустированные паркетные полы, и в каждом квадрате выложена буква «L» (первая буква имени Леопольд – нынешнего короля зовут Бодуэн[15] или как-то в этом роде). Позолоченные стены – XVIII век, а на потолке изображения обнаженных женщин, которые мчатся на колесницах среди облаков. На стенах зеркала, вдоль стен – золоченые кресла с красными подушками, – точно так же, как во многих дворцах, которые мы видели, но на сей раз это не музей: здесь живут, все здесь сияет чистотой и в отличном состоянии. Среди нас сновали несколько дворцовых чиновников. У одного из них был список, и он сказал мне, где стоять, но я перепутал и позже оказался не на месте.

Двери в конце зала открываются. Там – король и королева с гвардейцами; все мы медленно вступаем туда и представляемся, один за другим, королю и королеве. У короля молодое, чуть заспанное лицо, руку он пожимает крепко; королева очень хорошенькая. (Кажется, ее зовут Фабриола[16] – она была испанской графиней.) Мы заходим в другую залу, слева, там множество кресел, расставленных, как в театре, и два в первом ряду, тоже лицом вперед, для К&Q[17]. Перед креслами – стол с шестью стульями для прославленных ученых – Нильса Бора, Ж. Перрена (француз), Дж. Р. Оппенгеймера и др. – лицом к залу.

Оказывается, король хочет знать, что мы делаем, и поэтому «старики» читают цикл из шести занудных лекций – все очень торжественно – никаких шуток. Мне было довольно трудно сидеть на месте – после сна в самолете свело спину, и она постоянно давала о себе знать.

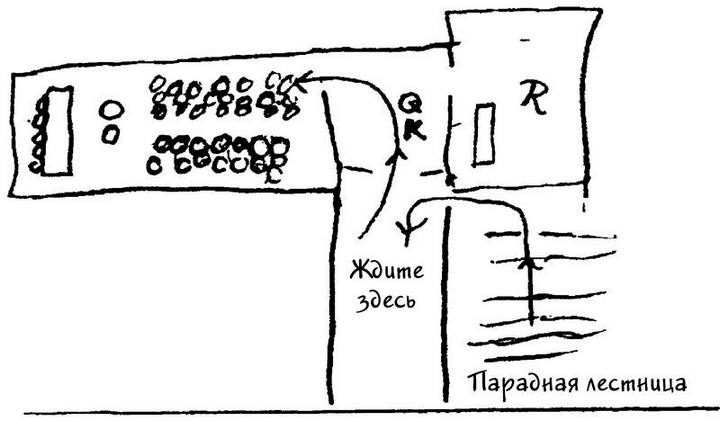

Лекции закончились, К&Q проходят через зал, в котором мы с ними знакомились, и идут в зал справа (обозначенный «R»[18]). (Все эти залы – очень большие, золоченые, викторианские, изысканные и пр., и пр.) В «R» множество людей в форменной одежде: в красном – гвардейцы у дверей, в белом – официанты (они разносят напитки и закуски), военные в хаки и с медалями, и черные фраки – как у служащих похоронного бюро (это дворцовые чиновники).

На выходе из «L»[19] в «R» я последний, потому что медленно иду из-за сведенной спины. Я вступаю в беседу с дворцовым чиновником – чудесный человек. Несколько часов в неделю он преподает математику в Лёвенском университете[20], но основная его работа – секретарь королевы. В молодости он обучал К и работает во дворце уже двадцать три года. Теперь по крайней мере мне есть, с кем поговорить.

Кто-то беседует с К и с Q; все стоят. Через некоторое время профессор, возглавляющий конференцию (профессор Брэгг), хватает меня и говорит, что К хочет со мной побеседовать. Брэгг говорит: «K, это Фейнман». Я допускаю промашку № 1, желая еще раз обменяться рукопожатием, – это явно неправильно: рука повисает в воздухе. После неловкой паузы К спасает положение и пожимает мне руку. К отпускает вежливые замечания относительно того, насколько все мы, должно быть, умные и как, должно быть, трудно думать. Я отвечаю, отпуская шутки (меня так проинструктировал Брэгг, но что он знает?) – явная ошибка № 2. Так или иначе, напряжение спадает, когда Брэгг приводит какого-то другого профессора – кажется, Гейзенберга. К забывает про F, и F тихонько ускользает, чтобы возобновить беседу с секретарем Q.

Проходит немало времени – несколько стаканов апельсинового сока и множество прекрасных закусок, – и ко мне подходит военная форма с медалями и говорит: «Побеседуйте с королевой!» Об этом я мог только мечтать (хорошенькая девушка, но не волнуйся, она замужем). F подходит к сцене: Q сидит за столом, вокруг нее три других кресла, и все заняты – места для F нет. Несколько тихоньких покашливаний, легкое замешательство и т. д., и вот! – одно из кресел неохотно освобождают. Другие два кресла вмещают одну даму и одного священника в полном облачении (он тоже физик) по фамилии Леметр[21].

Мы спокойно беседуем (я прислушиваюсь, но покашливаний не слышу и не освобождаю кресло) где-то минут пятнадцать. Пример:

Q: Это, должно быть, очень тяжелая работа – размышлять о таких сложных вопросах.

F: Нет, мы все занимаемся этим ради удовольствия.

Q: Это, должно быть, нелегко – научиться менять все свои представления. (Это она вынесла из тех шести лекций.)

F: Нет, все те ребята, которые читали вам лекции, старые консерваторы – все эти перемены случились в 1926 году, мне тогда было всего восемь лет. Поэтому, когда я изучал физику, мне пришлось всего лишь изучить новые идеи. Сейчас большая проблема в том, следует ли нам снова их изменить.

Q: Вам, должно быть, приятно трудиться во имя мира.

F: Нет, я никогда не задумываюсь, во имя мира это или наоборот. Мы этого не знаем.

Q: Конечно, все так быстро меняется – за последнюю сотню лет многое изменилось.

F: Но не в этом дворце. (Это я подумал, но не сказал – сдержался.) Да. – После чего я приступил к лекции о том, что было известно в 1861 году и что мы с тех пор открыли, – добавив под конец со смехом: «Боюсь, я не могу удержаться от чтения лекций – я ведь преподаватель, видите ли. Ха-ха».

Q в отчаянии оборачивается к даме, сидящей по другую сторону от нее, и начинает беседу с той же самой фразы.

Через пару секунд подходит К и что-то шепчет Q, она встает – они спокойно выходят. F возвращается к секретарю Q, который лично эскортирует его до выхода из дворца мимо гвардейцев и пр.

Мне просто ужасно жаль, что ты это пропустила. Не знаю, когда мы найдем еще одного короля, чтобы тебе с ним познакомиться[22].

Сегодня утром, когда я уже должен был вместе со всеми выходить из отеля, меня вызвали к телефону. Вернувшись к остальным, я объявил: «Господа, мне звонил секретарь королевы. А сейчас я вынужден вас покинуть». Все преисполнились благоговейного страха – ведь F говорил с Q дольше и серьезнее, чем казалось надлежащим, и это не осталось незамеченным. Впрочем, я не сказал им, что секретарь звонил по поводу встречи, о которой мы договорились, – он пригласил меня в гости, чтобы познакомить со своей женой и двумя (из четырех) дочерьми и показать мне свой дом. Я пригласил его навестить нас в Пасадене, когда он будет в Америке, а он в ответ пригласил меня.

Жена и дочери у него очень симпатичные, а его дом положительно прекрасен. Тебе бы это понравилось даже больше, чем визит во дворец. Он спроектировал и построил свой дом в бельгийском стиле, нечто в духе старого сельского дома, но сделано как надо. Там у него множество старинных шкафчиков и столов прямо рядом с более современными предметами мебели, и очень удачно сочетается. В Бельгии куда проще найти антиквариат, чем в Лос-Анджелесе, поскольку здесь очень много старых усадеб и пр. Сам дом чуть больше нашего, а участок – гораздо больше, но еще не благоустроен, если не считать огорода. У него есть скамейка, укрытая деревьями, которую он поставил себе в саду, и там можно сидеть и любоваться окрестными пейзажами. У него есть собака – из Вашингтона, – которую кто-то подарил королю, а К подарил ему. Характер у этой собаки примерно такой же, как у Киви[23], потому что, как я полагаю, любят его точно так же.

Я сказал секретарю, что в небольшом замке в Пасадене у меня есть королева, и я хотел бы, чтобы он ее увидел, и он сказал, что надеется, что сумеет приехать в Америку и повидаться с нами. Он приедет, если Q когда-нибудь снова посетит Америку.

Прилагаю фотографию его дома и его визитку – так я ее не потеряю.

Знаю, ты, должно быть, ужасно расстраиваешься, что на этот раз все пропустила, но как-нибудь когда-нибудь я это восполню. И не забывай, что я тебя очень люблю и горжусь моей семьей – той, какая она сейчас, и той, которой вот-вот будет[24]. Секретарь и его жена передают тебе и нашему будущему малышу свои наилучшие пожелания.

Я хотел бы, чтобы ты была здесь, а еще лучше – чтобы я был там. Поцелуй СНОРКИ[25] и расскажи маме все о моих приключениях, а я буду дома скорее, чем ты думаешь.

Твой муж тебя любит.

Твой муж

«Гранд-отель»

Варшава

Дорогая моя Гвинет!

Для начала – я тебя люблю.

А еще я скучаю без тебя и без малыша[26], и без Киви, и мне правда жаль, что я не дома.

Я сейчас в ресторане «Гранд-отеля». Друзья предупредили меня, что обслуживают тут медленно, поэтому я вернулся за ручками и бумагой, чтобы поработать над моим завтрашним докладом – но что может быть лучше, чем написать вместо этого моей любимой?

Какая она, Польша? Сильнейшее мое впечатление – и то, что преподнесло мне такой сюрприз, – это что она почти точно такая, как я себе ее рисовал (за исключением одной детали), – не только в том, как она выглядит, но и в том, какие здесь люди, что они чувствуют, что говорят и думают о правительстве и пр. Мы в Штатах явно хорошо информированы, и такие журналы, как «Таймс» и «Атлас», не столь уж и плохи. Деталь, которую я забыл, – это насколько сильно была разрушена Варшава во время войны, и, следовательно, за редкими исключениями (которые легко идентифицировать по выщербинам от пуль на стенах), все здания построены после войны. Это действительно весьма значительное достижение – здесь очень много новых зданий: Варшава – большой город, полностью отстроенный заново.

Строительный гений здесь, должно быть, обладает способностью строить старые здания. Здесь есть дома, у которых отваливается облицовка (стены покрыты бетоном, сквозь который проступают пятна старого кирпича), проржавевшие оконные задвижки, от которых по стене идут потеки ржавчины, и пр. К тому же архитектура старая – украшения на домах что-то вроде 1927 года, но более тяжеловесные – ничего интересного, смотреть нечего (кроме одного здания).

Гостиничный номер очень тесный, с дешевой мебелью, очень высокие потолки (15 футов), на стенах застарелые потеки, там, где стоит кровать, стена облупилась и видна штукатурка и пр., и пр. Это напоминает мне старый «Гранд-отель» в Нью-Йорке – вылинявшее хлопчатобумажное покрывало на продавленной кровати и пр. Зато сантехника (краны и т. д.) – полированная и сияющая, что меня смутило: в этом старом отеле она кажется относительно новой. В конце концов я узнал: отелю всего три года – я забыл об их умении строить старое. (Официант по-прежнему не обращает на меня ни малейшего внимания, я сломался и прошу одного, который проходит мимо, меня обслужить. Смущенный взгляд – он зовет другого. Конечный итог: мне говорят, что мой столик не обслуживается, и просят пересесть за другой. Я повышаю голос. Ответ: меня пересадили за другой столик, вручили меню и дали 15 секунд на то, чтобы выбрать. Я заказываю «Sznycel Po Wiedensku» – шницель по-венски.)

К вопросу о том, прослушивается ли номер: я ищу заглушки старых технических отверстий (как, например, в потолке душевой). Их пять штук, все под потолком – 15 футов. Без стремянки не обойтись, и я решаю их не обследовать. Но в углу моего номера, внизу, рядом с телефоном, имеется аналогичная большая квадратная пластина. Я чуть-чуть оттягиваю ее (один винтик там закручен не до конца). Мне редко доводилось видеть такое множество проводов – как внутри радиоприемника. Что это? Кто знает! Микрофонов я не видел; концы проводов были замотаны изолентой, как разъемы или выходы, которые уже не используются. Возможно, микрофон спрятан в изоляции. Ладно, отвертки у меня нет, и я не снимаю пластину, чтобы продолжить исследования. Короче, если мой номер не прослушивается, они расходуют попусту массу проводки.

Поляки – люди приятные, бедные, в одежде придерживаются как минимум (приближается суп!) умеренного стиля и т. д. Здесь есть приятные места для танцев с хорошими оркестрами и пр., и пр. Итак, Варшава не столь мрачна и уныла, как, по слухам, Москва. С другой стороны, на каждом шагу здесь сталкиваешься со своего рода бестолковой тупой отсталостью, присущей властям, – знаешь, вроде того, что, когда идешь в американскую иммиграционную службу за продлением документов, в центре невозможно обменять двадцать долларов. Пример: я потерял карандаш и хотел купить здесь в киоске новый.

– Ручка стоит один доллар и десять центов.

– Нет, я хочу карандаш – деревянный, с графитовым стержнем.

– Нет, только ручки за доллар десять центов.

– О’кей, сколько это злотых?

– За злотые вы купить не можете, только за один доллар и десять центов. (Почему? Кто знает!)

Мне приходится подниматься по лестнице за американскими деньгами. Протягиваю доллар и двадцать пять центов.

Киоскер не может дать сдачи – он вынужден идти к кассиру отеля. Чек на мою ручку выписывается в четырех экземплярах: один оставляет у себя киоскер, другой – кассир, а я получаю две копии. Что мне с ними делать? На обороте написано, что я должен сохранить их, чтобы избежать уплаты американской таможенной пошлины. Это ручка «Papermate», сделанная в США. (Тарелку из-под супа уносят.)

Вполне реальная проблема «власти против частного предпринимательства» обсуждается на слишком философской и абстрактной основе. Теоретически планирование может быть хорошим. Но никто никогда не постигнет причины тупости властей – и пока они этого не сделают (и не отыщут лекарство), все идеальные планы будут уходить в зыбучий песок.

Я не угадал, каким окажется дворец, в котором проводятся встречи. Я представлял себе старый, суровый, огромный зал века этак XVI. Я опять забыл, насколько сильно была разрушена Польша. Дворец абсолютно новый: мы заседаем в круглом зале с белыми стенами и позолоченными украшениями на балконе; на потолке роспись – голубое небо и облачка. (Прибывает второе. Я его ем – очень вкусно. Заказываю десерт: пирожное с ананасом, 125 г. Кстати, меню очень точное: «125 г» – это вес, 125 граммов. Там еще есть «филе сельди, 144 г» и пр. Я не видел, чтобы кто-нибудь проверял на весах, нет ли тут мошенничества; сам я не проверил, весил ли шницель по-венски 100 граммов.)

Конференция мне ничего не дает. Я ничему не учусь. Поскольку никаких экспериментов тут не проводится, эта область неактуальна, и в ней работает совсем мало интересных людей. Результат тот, что здесь имеется сборище придурков (126), а это мне вредно для давления: на полном серьезе произносится и обсуждается такая бессмыслица, что я вступаю в дискуссию вне официальных заседаний (скажем, за ленчем) всякий раз, когда кто-нибудь задает мне вопрос или начинает рассказывать о своей «работе». «Работа» всегда: (А) абсолютно невразумительна, (Б) неконкретная и невнятная, (В) нечто бесспорное, тривиальное и само собой разумеющееся, но полученное с помощью долгого и нудного анализа и представленное как важное открытие, или же (Г) утверждение, основанное на глупости автора, о том, что некий очевидный и достоверный факт, принятый и годами подвергавшийся проверке, на самом деле ложен (эти самые худшие: против идиота любые аргументы бессильны), (Д) попытка сделать нечто, по всей вероятности, невозможное, но, несомненно, бесполезное, которая, как в конце концов выясняется, завершается полным крахом (прибыл десерт, я его ем), или (Е) попросту ошибочна. В наши дни «в этой области» ведется «бурная деятельность», но «деятельность» эта состоит главным образом в демонстрации того, что итоги чьей-то предыдущей «деятельности» ошибочны, или бесполезны, или заводят в тупик. Это напоминает клубок червей, которые пытаются выбраться из бутылки, вновь и вновь переползая один через другого. И не потому, что тема сложная, а потому, что нормальные люди заняты другим. Напомни мне, чтобы я больше не ездил на конференции по гравитации!

Как-то вечером я пошел в гости к одному польскому профессору (он молодой, и у него молодая жена). Людям предоставляют квартиру из расчета семь квадратных ярдов[27] на человека, но им с женой повезло: у них двадцать один[28] – гостиная, кухня, ванная. Он слегка нервничал из-за приема гостей (меня, профессора и миссис Уилер и других) и, казалось, чувствует себя виноватым, что у него такая маленькая квартирка. (Я прошу счет. Все это время официант обслуживал два или три столика, с моим включительно.) Но его жена держалась очень непринужденно и целовала свою сиамскую кошку Бубуш точно так же, как ты целуешь Киви. Она потрясающе справилась с задачей приема гостей – стол для еды пришлось принести из кухни, трюк, для выполнения которого потребовалось для начала снять с петель дверь ванной. (Во всем ресторане сейчас занято только четыре столика, и четыре официанта.) Она приготовила прекрасный ужин, и все мы наслаждались едой.

Ах да, я упомянул, что в Варшаве есть одно здание, которое стоит посмотреть. Это самое большое здание в Польше: Дворец культуры и науки, преподнесенный в дар Советским Союзом. Его спроектировали советские архитекторы. Любимая, это невероятно! Я не в состоянии даже пытаться его описать. Это самое потрясающее уродство на свете! (Прибыл чек – его принес другой официант. Жду сдачи.)

На этом мое письмо должно закончиться. Надеюсь, мне не придется ждать сдачи слишком долго. Я отказался от кофе, потому что решил, что это займет слишком много времени. Даже так, смотри, какое длинное письмо я могу написать, пока ем воскресный обед в «Гранд-отеле».

Еще раз говорю: я люблю тебя и хотел бы, чтобы ты была здесь – или лучше, чтобы я был там. Дома хорошо.

(Появилась сдача – они слегка ошиблись (на 0,55 злотых = 15 центов), но я махнул на это рукой.)

До свидания, до встречи.

Ричард

Суббота, 29(?) июня, 15.00

Отель «Ройял олимпик». У бассейна

Дорогие Гвинет и Мишель[29] (и Карл?)!

Это мой третий день в Афинах.

Я пишу, сидя у гостиничного бассейна, положив бумагу на колени, потому что столы слишком высокие, а стулья слишком низкие.

По дороге сюда все было строго по расписанию, но все равно дискомфортно, потому что самолет из Нью-Йорка в Афины был забит под завязку – ни одного свободного места. Меня встретили профессор Илиопулос, какой-то студент и племянник Илиопулоса, ровесник Карла.

Я удивился, обнаружив, что погода здесь совсем как в Пасадене, только градусов на 5 холоднее: растительность очень похожая, холмы кажутся голыми и напоминают пустыню, те же самые растения, те же кактусы, та же низкая влажность и те же прохладные ночи. Но на этом сходство заканчивается. Афины – расползающаяся во все стороны, уродливая, шумная, наполненная выхлопными газами мешанина улочек, забитых машинами, которые, словно кролики, нервозно срываются с места на зеленый свет и застывают, визжа тормозами, на красный – и сигналят вовсю, когда едут на желтый. Очень напоминает Мехико, с той лишь разницей, что люди не выглядят такими бедными – нищие здесь на улицах попадаются лишь изредка. Ты бы, Гвинет, полюбила Афины, потому что здесь очень много магазинов (все маленькие), а Карл полюбил бы бродить по аркадам, с их хитрыми лабиринтами и сюрпризами, особенно в старой части города.

Вчера утром я пошел в археологический музей. Мишель бы понравились все колоссальные статуи лошадей – особенно одна, с маленьким мальчиком на большой лошади, несущейся галопом, все они отлиты в бронзе, и это производит впечатление. Я осмотрел так много всего, что у меня заболели ноги. В голове у меня все перепуталось – экспонаты отмаркированы неудачно. И кроме того, было немного скучно, потому что большую часть этих экспонатов мы уже видели раньше. Кроме одной вещицы: среди всех этих произведений искусства была одна вещица, настолько удивительная и отличная от всего остального, что это почти невероятно. Ее извлекли из моря в 1900 году, это некий механизм с зубчатыми передачами, очень похожий на внутренности современного заводного будильника. Зубчики очень аккуратные, а множество колесиков тщательно подогнаны одно к другому. На ней имеются градуированные круги и греческие надписи. Я задался вопросом, уж не мистификация ли это. В 1959 году об этом была статья в «Сайентифик Америкен».

Вчера после обеда я пошел в Акрополь, он находится прямо посреди города – высокое скальное плато, на котором был построен Парфенон и другие святилища и храмы. Парфенон выглядит довольно красиво, но храм в Сегесте, который мы с Гвинет видели на Сицилии, впечатляет ничуть не меньше, потому что в него разрешают заходить – среди колонн Парфенона ходить не разрешают. Вместе с нами туда пошла сестра профессора Илиопулоса и, сверяясь со своими записями – она профессиональный археолог, – провела для нас подробнейшую экскурсию со всеми датами, цитатами из Плутарха и пр.

Греки, оказывается, очень серьезно относятся к своему прошлому. Они изучают в средней школе древнегреческую археологию шесть лет, и на этот предмет у них отводится еженедельно по десять часов. Это своего рода культ предков, они постоянно подчеркивают, какими замечательными были древние греки – и они были воистину замечательными. Когда ты поддерживаешь их, говоря: «Да, и посмотрите, как далеко продвинулся после древних греков современный человек» – имея в виду экспериментальную науку, развитие математики, искусство Ренессанса, великую глубину и осмысление относительной ограниченности греческой философии и т. д., и т. д., – они отвечают: «О чем это вы? Чем были плохи древние греки?» Они постоянно принижают свою эпоху и возвышают Античность, вплоть до замечаний, что чудеса современности кажутся им несправедливым умалением оценки прошлого.

Они страшно расстроились, когда я сказал, что событием величайшей важности в европейской математике было открытие Тартальи о разрешимости кубического уравнения: хотя само по себе это открытие очень мало что дает, в психологическом аспекте оно наверняка было замечательно, ибо продемонстрировало, что современный человек способен сделать то, что не удалось ни одному из древних греков. И таким образом, это способствовало Ренессансу, который стал освобождением человека от робости перед Античностью. То, что греки изучают в школе, должно быть, их жутко пугает, создавая у них впечатление, что они так низко пали по сравнению со своими потрясными предками.

Я спросил даму-археолога о том механизме в музее – находили ли когда-нибудь другие подобные или более простые механизмы, которые могли привести к этому механизму или произойти от него, – но она о нем не слышала. Поэтому я снова встретился с ней и с ее сыном, ровесником Карла (который смотрит на меня так, будто я героический древний грек, поскольку он изучает физику) в музее, чтобы показать ей этот экспонат. Она попросила меня объяснить, почему я считаю этот механизм интересным и удивительным, ведь – «Разве Эратосфен не измерял расстояние до Солнца, и разве это не требовало создания сложных исследовательских инструментов?» Ах, до чего же невежественны люди с классическим образованием. Неудивительно, что они не ценят свою эпоху. Они – вне ее, и она им непонятна. Но вскоре она поверила, что этот экспонат, пожалуй, и правда экстраординарный, и отвела меня в служебные помещения музея – конечно, были другие примеры, и она получит полную библиографию. Ну что ж, никаких других примеров не было, а полная библиография состояла из трех статей (включая ту, что в «Сайентифик Америкен»), и все они написаны одним и тем же человеком, американцем из Йельского университета!

Видимо, греки считают всех американцев заведомо скучными, ведь их интересуют одни только механизмы, когда вокруг столько замечательных статуй и образов чудесных мифов и историй о богах и богинях. (И действительно, дама – сотрудница музея, – когда ей сказали, что профессор из Америки хотел бы узнать побольше о номере 15 087, заметила: «Почему из всех наших чудесных экспонатов в музее он выбрал именно этот? Что в нем такого особенного?»)

Все здесь жалуются на жару и беспокоятся, можешь ли ты ее выдерживать, притом что погода на самом деле точно такая же, как в Пасадене, но в среднем градусов на 5 попрохладнее. Поэтому все магазины и офисы закрыты где-то с 13.30 до 17.30 («из-за жары»). А это, оказывается, и впрямь неплохая идея (все спят днем), потому что потом они работают допоздна – ужин между 21.30 и 22.00, когда уже прохладно. Сейчас люди здесь всерьез жалуются на новый закон: для экономии энергии все рестораны и таверны должны закрыться в 2.00. Это, говорят они, отравит жизнь в Афинах.

Сейчас как раз «мертвый час» между 13.30 и 17.30, и я пользуюсь этим, чтобы написать вам. Мне вас не хватает, и дома я правда был бы счастливее. Наверное, я и в самом деле утратил жажду странствий. У меня здесь еще полтора дня, и мне вручили всевозможные буклеты: тут прекрасный пляж (галечный), там потрясающие памятники древности (хотя скорее всего это одни руины) и пр., и пр. Но я никуда не поеду, потому что до них до всех, как выяснилось, надо добираться от двух до четырех часов на туристическом автобусе. Нет, я просто останусь здесь и подготовлюсь к своим выступлениям на Крите. (У них я должен прочесть дополнительно три лекции для двадцати с чем-то студентов Греческого университета, которые все приезжают на Крит только для того, чтобы послушать меня. Я прочитаю что-то вроде моих Новозеландских лекций[30], но у меня нет с собой никаких записей! Придется готовить их заново.)

Я без вас без всех скучаю, особенно по вечерам, когда ложусь спать – нет собаки, которая поскреблась бы в дверь и пожелала спокойной ночи!

Люблю,

Ричард

P.S. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ РАЗОБРАТЬ ПОЧЕРК, НИЧЕГО СТРАШНОГО – ЭТО ПУСТАЯ БОЛТОВНЯ. Я ЗДОРОВ, И Я В АФИНАХ.

Макфэддин-холл

Корнелльский университет

Итака, Нью-Йорк

19 ноября 1947 г.[31]

Дорогая моя семья!

Всего лишь короткое письмо перед тем, как мы уедем в Рочестер. У нас каждую среду бывает семинар, на котором кто-то рассказывает о какой-нибудь теме исследований, и время от времени устраивается объединенный семинар с Рочестерским университетом. Сегодня первый раз за это время мы едем на семинар туда.

Сегодня чудесный день, и поездка должна быть прекрасная; Рочестер находится к северо-западу отсюда, на берегах озера Онтарио, и мы едем через какие-то дикие края. Меня берет в свою машину Фейнман, и если мы выживем, это будет безумно весело. Фейнман – человек, который вызывает у меня огромное восхищение: он – первый встреченный мною образец редкой разновидности «коренной американский ученый». Он разработал частную версию квантовой теории – все считают это блестящей работой, и для ряда задач она может оказаться полезнее традиционной версии; он вообще постоянно бурлит новыми идеями, большинство из которых скорее блистательные, нежели полезные, и стоит любой из них чуть продвинуться, как ее затмевает новый всплеск вдохновения. Самый ценный его вклад в физику – это поддержание боевого духа; когда он врывается в комнату со своим очередным озарением и принимается разъяснять его, не скупясь на восклицания и размахивая руками, жизнь как минимум не скучна.

Вайскопф, главный теоретик в Рочестере, тоже интересный и талантливый человек, но самого обыкновенного европейского типа; он из Мюнхена, друг Бете еще со студенческой скамьи.

Событием прошлой недели был визит Пайерлса, который… перед отлетом домой остановился на две ночи у Бете… в понедельник вечером Бете устроил в его честь вечеринку, на которую были приглашены большинство молодых теоретиков. Когда мы пришли, мы были представлены Генри Бете, которому сейчас пять лет, но это не произвело на него ни малейшего впечатления. На самом деле единственное, что он сказал, было: «Хочу Дика! Вы говорили мне, что придет Дик!» В конце концов его уложили спать, поскольку Дик (он же Фейнман) не материализовался.

Где-то через полчаса Фейнман ворвался в комнату, успел сказать только: «Извините, что опоздал, – мне как раз на выходе из дома пришла в голову одна блестящая мысль», – и тут же помчался по лестнице наверх утешать Генри. Разговор прервался, и все собравшиеся слушали доносившиеся оттуда радостные вопли, иногда принимающие форму дуэта, а иногда шумового оркестра в сольном исполнении….

С любовью

Фримен

Урбана, Иллинойс

9 апреля 1981 г.

Дорогая Сара![32]

Я только что провел три чудесных дня с Диком Фейнманом и жалел, что тебя с нами не было. Ни годы – шестьдесят лет, – ни тяжелая операция по удалению раковой опухоли на нем не сказались. Он по-прежнему все тот же Фейнман, которого мы знали в старые времена в Корнелле.

Мы с ним были на небольшой физической конференции, организованной Джоном Уилером в Техасском университете. Уилер почему-то решил провести встречу в дурацком месте под названием «Мир тенниса», это загородный клуб, куда приезжают отдыхать техасские нефтяные миллионеры. Вот так мы там оказались. Все мы жаловались на высокие цены и экстравагантное уродство наших номеров. Но там больше некуда было идти – или мы так думали. Однако Дик думал иначе: он сказал только: «Пошло оно все к черту. Я не собираюсь здесь спать», подхватил свой чемодан и ушел один в лес.

Утром он появился снова и выглядел после ночи под звездами ничуть не хуже. Он сказал, что спал совсем немного, но оно того стоило.

Мы с ним много говорили о науке и о прошлом, совсем как в былые времена. Но теперь у него появилась новая тема для разговоров: его дети. Он сказал: «Я всегда считал, что буду на редкость хорошим отцом, потому что не стану пытаться подталкивать своих детей ни в одном направлении. Я не стану пытаться сделать из них ученых или интеллектуалов, если им этого не захочется. Я буду так же счастлив с ними, если они решат стать водителями грузовика или гитаристами. На самом деле мне бы даже больше хотелось, чтобы они были не учеными, как я, а вышли в свет и сделали что-то реальное. Но они всегда найдут возможность дать сдачи. К примеру, мой сын Карл. Он сейчас в МТИ, на втором курсе, и единственное, чего он хочет в жизни, – это стать, к чертовой матери, философом!»[33]

Пока мы сидели в аэропорту и ждали посадки, Дик вытащил блокнот и карандаш и стал рисовать лица людей, сидящих в зале. Он схватывал их удивительно точно. Я сказал, что жалею, что напрочь лишен дара рисовальщика. Он сказал: «Я тоже всегда считал, что у меня нет никакого дара. Чтобы рисовать такие штучки, никакого дара не требуется»…

Твой

Фримен

17 февраля 1988 г.

Лондон, Англия[34]

Дорогая миссис Фейнман!

Наверное, мы не так часто встречались и плохо помним друг друга. А потому простите мне, пожалуйста, подобную дерзость, но я не мог позволить, чтобы смерть Ричарда прошла незамеченный и не воспользоваться возможностью присоединить к вашему чувству утраты свое.

Дик был самым лучшим и самым любимым из нескольких «дядюшек», которые окружали меня в детстве. В Корнелле он всегда был частым и желанным гостем у нас в доме, тем, на кого можно было рассчитывать, что он оторвется от разговоров с моими родителями и другими взрослыми, чтобы побаловать детей. Он сразу же стал для нас замечательным партнером в играх и учителем, и даже тем, кто открыл нам глаза на окружающий мир.

Самое мое любимое воспоминание из всех – это как я, восьми- или девятилетний, сижу между Диком и моей мамой в ожидании выдающегося естествоиспытателя Конрада Лоренца, который должен прочесть лекцию. Я вертелся от нетерпения, как любой ребенок, которого просят сидеть спокойно, и тогда Дик повернулся ко мне и сказал:

«А ты знал, что на самом деле чисел в два раза больше?»

«Нет, так не бывает!» – я, как и все дети, защищал свои познания.

«Нет, бывает; я тебе докажу. Назови число».

«Один миллион», – большое число для начала.

«Два миллиона».

«Двадцать семь».

«Пятьдесят четыре».

Я назвал еще где-то с десяток чисел, и каждый раз Дик называл число в два раза больше. До меня дошло.

«Я понял; и значит, чисел в три раза больше, чем чисел».

«Докажи», – сказал дядя Дик. Он назвал число. Я назвал в три раза более большее. Он попробовал другое. Я снова назвал в три раза большее. И снова.

Он назвал число, слишком сложное, чтобы я мог умножить в уме. «Трижды это», – сказал я.

«Итак, существует ли самое большое число?» – спросил он.

«Нет, – ответил я. – Потому что для каждого числа найдется в два раза большее и в три раза большее. И даже в миллион раз большее».

«Верно, и понятие неограниченного возрастания, отсутствия самого большого числа, называется бесконечностью».

В этот момент пришел Лоренц, и мы замолчали, чтобы его послушать.

Я нечасто видел Дика после того, как он уехал из Корнелла. Но он оставил мне яркие воспоминания, бесконечность и новые пути познания мира. Я нежно любил его.

Искренне ваш

Генри Бете

Ричард и Арлин на деревянном променаде в Атлантик-Сити

В день свадьбы

Арлин в больнице

Перерыв на кофе в Студенческом центре, 1964 г. (Калтех)

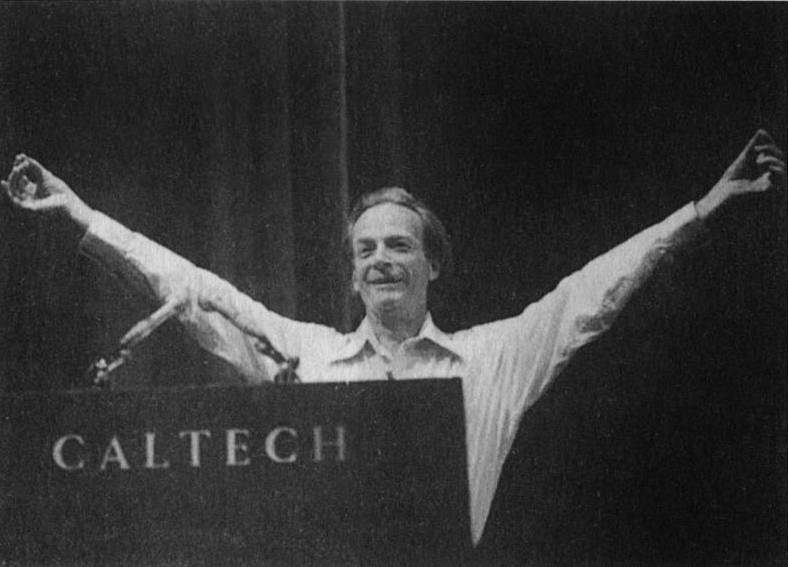

Жестикуляция на лекции в день выпускников Калтеха, 1978 г. (Калтех)

В Калтеховской постановке «Фьорелло», 1978 г. (Калтех)

Вождь с острова Бали-Хай в «Юге Тихого океана», 1982 г. (Калтех)

С Мишель (3 года) и Карлом (10 лет) в Йоркшире, Англия (Би-би-си, Йоркширское телевидение)

С сыном Карлом в день, когда Ричард стал лауреатом Нобелевской премии, 1965 г. (Калтех)

Ричард и Гвинет в день своей серебряной свадьбы, 1985 г. (Фото Ясуси Онуки)

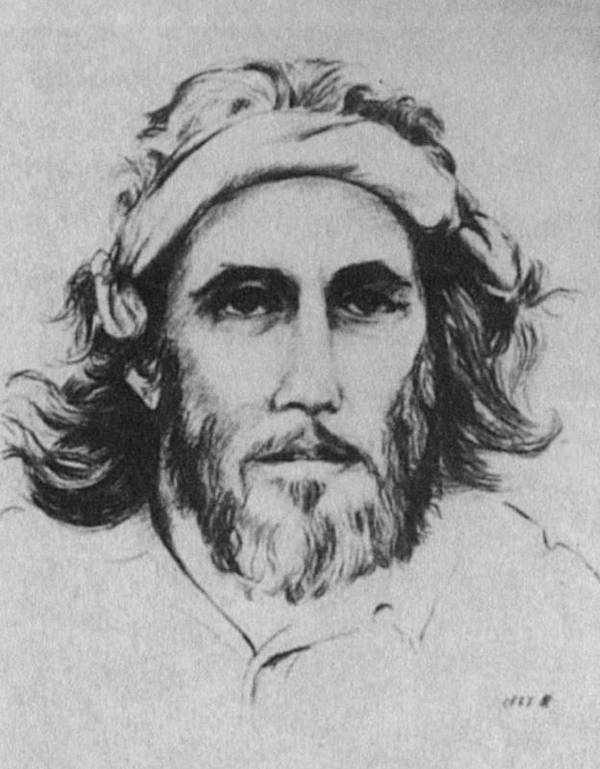

Ричард Фейнман начал брать уроки рисования в возрасте 44 лет и продолжал рисовать всю оставшуюся жизнь. Эти эскизы включают портреты профессиональных моделей, его друга Боба Сэдлера и его дочери Мишель (в возрасте 14 лет). Фейнман подписывал все свои художественные работы «Офей», чтобы быть уверенным: никто не заподозрит, кто нарисовал их на самом деле

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК