На старшем курсе

На старшем курсе

Пушкин, пожалуйте к доске.

Грузный, черноволосый профессор Карцев неторопливо продиктовал алгебраическую задачу.

— Записали? Решайте.

Пушкин задумался. Он долго переминался с ноги на ногу, молча писал и писал на доске какие-то формулы.

Карцев не выдержал:

— Что же вышло? Чему равен икс?

Пушкин улыбнулся:

— Нулю.

— Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все равняется нулю. Садитесь на место и пишите стихи.

Яков Иванович произнес эту фразу без обычной своей язвительности. «Все профессора смотрели с благоговением на растущий талант Пушкина», — рассказывал Пущин.

Хотя успехи Пушкина в классе математики и физики были невелики, Карцев не вел с ним войны.

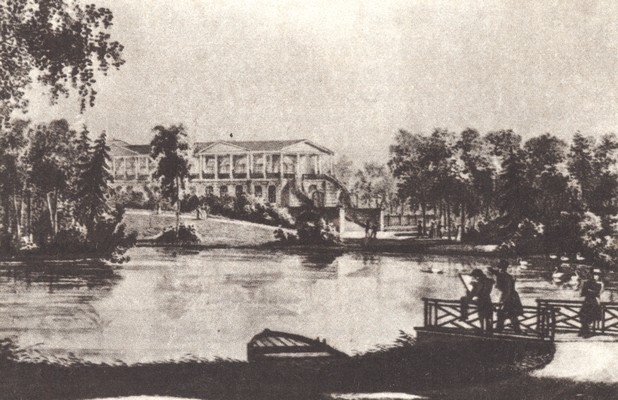

Большой пруд и Камеронова галерея. Литография. 20-е годы XIX века.

А вот с профессором Кошанским, который после болезни вернулся в Лицей, у Пушкина нередко бывали стычки.

Еще до болезни Кошанского Пушкин и Дельвиг подсмеивались над старомодными литературными вкусами профессора словесности, его любовью к высокопарным и трескучим фразам.

Как-то Илличевский подал профессору оду. Называлась она «Освобождение Белграда». Говорилось в ней о том, как напали печенеги на Белгород киевский и как жителям удалось избавиться от напасти. Кошанский прочитал эту оду и внес свои поправки. Что же он исправил? Выражения простые и ясные заменил тяжеловесными и высокопарными: «двенадцать дней» изменил на «двенадцать крат», «колодцы выкопав» на «изрывши кладези», «напрасно» на «тщетно», «площади» на «стогны», «говорить» на «вещать».

Такие поправки возмущали Пушкина и Дельвига. Высокопарность, неестественность их смешили и отталкивали. Кошанский поучает, критикует, а сам? Им хотелось показать профессору, как смешны его собственные поэтические творения. Они только ждали удобного случая, и случай представился.

У управляющего Царским Селом графа Ожаровского умерла жена. Кошанский знал графиню и написал на ее смерть чувствительные стихи по всем правилам пиитики. Назывались стихи «На смерть графини Ожаровской». Прочитав их в журнале, друзья вволю потешились, а Дельвиг, не долго думая, принялся за пародию. Он назвал ее «На смерть кучера Агафона». Агафон Ефимов был лицейским кучером.

Кошанский сетовал о кончине графини:

Ни прелесть, ни краса, ни радость юных лет,

Ни пламень нежного супруга,

Ни сиротство детей, едва узривших свет,

Ни слезы не спасли от тяжкого недуга,

И Ожаровской нет…

Потухла, как заря во мраке тихой ночи,

Как эхо томное в пустыне соловья…

О небо! со слезой к тебе подъемлю очи,

И, бренной, не могу не вопросить тебя:

Ужели радостью нам льститься невозможно

И в милом счастие напрасно находить,

Коль лучшим существам жить в мире лучшем должно,

А нам здесь слезы лить?

Дельвиг оплакивал кучера Агафона очень смешно и очень похоже на Кошанского:

Ни рыжая брада, ни радость старых лет,

Ни дряхлая твоя супруга,

Ни кони не спасли от тяжкого недуга…

И Агафона нет!

Потух, как от копыт огонь во мраке ночи,

Как ржанье звучное усталого коня!..

О небо! Со слезой к тебе подъемлю очи,

И, бренной, не могу не вопросить тебя:

Ужель не вечно нам возжами править можно,

И счастие в вине напрасно находить?

Иль лучшим кучерам жить в мире лучшем должно;

А нам с худыми быть!..

Что и говорить, литературные вкусы профессора и его учеников были очень различны. За год отсутствия Кошанского разность еще увеличилась. И вот, вернувшись в Лицей, познакомившись с новыми стихами Пушкина, Кошанский сурово критиковал их за легкомысленность содержания, небрежность отделки, несоблюдение установленных правил.

Пушкин был задет. На придирчивую критику, назойливые поучения ответил стихотворением «Моему Аристарху».

Он не назвал Кошанского Зоилом, как называли тогда критиков несправедливых и злобных, а назвал уважительно — Аристархом. Аристарх был известен в Древней Греции как добросовестный и строгий ценитель поэзии. Тем не менее советы своего ученого Аристарха Пушкин начисто отвергал.

Помилуй, трезвый Аристарх,

Моих бахических посланий,

Не осуждай моих мечтаний

И чувства в ветреных стихах:

Плоды веселого досуга

Не для бессмертья рождены,

Но разве так сбережены

Для самого себя, для друга,

Или для Хлои молодой.

Помилуй, сжалься надо мной —

Не нужны мне твои уроки.

Я знаю сам свои пороки.

По мнению Кошанского, поэт должен трудолюбиво отделывать свои стихи, всячески украшать их, писать о «высоком», «парить». А по мнению Пушкина, поэт должен быть беспечен и весел, не потеть над стихами, писать о том, что приятно и радостно. А тот, кто потеет над стихами, не поэт, а унылый ремесленник, который «высиживает» свои стихи: «сидит, сидит три ночи сряду и высидит трехстопный вздор».

Уж он-то не похож на таких:

Люблю я праздность и покой,

И мне досуг совсем не бремя;

И есть и пить найду я время.

Когда ж нечаянной порой

Стихи кропать найдет охота,

На славу дружбы иль Эрота, —

Тотчас я труд окончу свой.

Пушкин уверял своего Аристарха, что и послание к нему написал безо всякого труда, нежась в постели, «вполглаза дремля и зевая».

Среди приятного забвенья

Склонясь в подушку головой,

И в простоте, без украшенья,

Мои слагаю извиненья

Немного сонною рукой.

Это было написано, конечно, в задоре, в пылу полемики и мало соответствовало действительности. И над посланием «Моему Аристарху», и над другими стихами Пушкин работал, работал упорно. На рукописи стихотворения «Моему Аристарху» немало исправлений и переделок.

Но Пушкину исполнилось уже шестнадцать лет, он был не ребенок и прекрасно понимал, что ему нравится, а что не нравится. Он не хотел писать так, как учил Кошанский, и вообще не желал, чтобы его школьнически поучали, водили на помочах. Он твердо отстаивал свою самостоятельность. И это относилось не только к Кошанскому, но и ко всем другим. Даже к поэту Батюшкову, которого считал одним из своих учителей.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Не в курсе дела

Не в курсе дела Мой знакомец, экстремал, организовал тургруппу экстремалов из Швеции и Польши — и повез их по России. Не по Золотому кольцу, а непосредственно вдоль… И вот в районе Иркутска, на родных могилах, одного поляка сильно пробило на генетическую память. Вечером,

О СТАРШЕМ ТОВАРИЩЕ

О СТАРШЕМ ТОВАРИЩЕ

Эдуард Крылов. «На первом курсе»

Эдуард Крылов. «На первом курсе» Какое-то время мы жили с ним в одной комнате. Стол его всегда был завален стихами, старыми и новыми, рукописными и отпечатанными на машинке. И я никак не мог понять, когда же он их пишет. Во всяком случае, ни разу не видел его «сочиняющим»

В СТАРШЕМ КЛАССЕ

В СТАРШЕМ КЛАССЕ Незаметно, похожие один на другой как две капли воды, текли в институте дни. Я уже перешла из "кофейного" класса в старший, но эта перемена мало принесла с собой нового. Теперь только вместо коричневых платьев мы носили зеленые, да классные дамы не так часто

IX НА СТАРШЕМ КУРСЕ

IX НА СТАРШЕМ КУРСЕ 1 1 марта 1816 года воспитанники были собраны на беседу со своим новым директором Энгельгардтом. Образованный педагог и опытный администратор, сумевший вскоре наладить патриархально-дружественные отношения со многими из своих воспитанников, он был при

«Мачта» на посадочном курсе

«Мачта» на посадочном курсе Когда я уже приобрел некоторый опыт исследовательской работы, неожиданно подвернулась настоящая испытательная. Продолжалась она целых два года, которые в моем летном совершенствовании имели значение, едва ли не большее, чем все

XIII НА СТАРШЕМ КУРСЕ

XIII НА СТАРШЕМ КУРСЕ Выдающийся успех Пушкина на переходном экзамене сразу же обратил на него внимание правительственных кругов. Царизм в ту эпоху считал необходимым продолжать традицию «придворных поэтов» XVIII века, приближая ко двору известных писателей (так было с

На боевом курсе

На боевом курсе Герой Советского Союза В.Г. Стариков. Герой Советского Союза (1942 г.) капитан-лейтенант Валентин Георгиевич Стариков (в 1972 г. ушел в запас в звании вице-адмирала) с первых дней Великой Отечественной войны и до апреля 1943 г. командовал подводной лодкой М-171. Уже

НА СТАРШЕМ КУРСЕ

НА СТАРШЕМ КУРСЕ 1939 год начался затишьем. Мы, сдав переходные экзамены, заняли положение старшекурсников, а это значило: больше сосредоточенности, замкнутости, выдержки, меньше брожения и шатания умов – чекистами стали, роковой порог перешагнули или переползли, как

8. Хлопоты о старшем брате

8. Хлопоты о старшем брате "Слушай, Дима, нет ли теперь какой-нибудь возможности тебе вернуться в Россию? Приложи все усилия; здесь (в Москве или в Ленинграде) не так уж невозможно устроиться", — писал Даниил брату в сентябре 1928–го. Вадим Андреев и сам не оставлял мыслей о

Занятия на 1-ом курсе в институте инженеров путей сообщения

Занятия на 1-ом курсе в институте инженеров путей сообщения Наконец, около 20 сентября 1896 года, начались наши лекции. Министерство Путей Сообщения, занятое постройкой Сибирского пути, нуждалось в инженерах и увеличило прием. Вместо объявленных при конкурсе 150 вакансий,