ГЛАВА V

ГЛАВА V

В начале 1903 года началась подготовка к первому объединительному съезду социал-демократических организаций Закавказья. Бакинский, Тифлисский и Батумский комитеты существовали уже несколько лет, отдельные социал-демократические группы возникли в Кутаиси, Гори, Чиатурах и Михайлове. Когда летом 1902 года Ашот Хумарян встретился с Богданом Кнунянцем, тот высказался за объединение, подчеркнув его своевременность. Моему двоюродному дедушке не было тогда и двадцати четырех лет.

Миновавший нефтяной кризис вызвал массовые увольнения. На протесты уволенных рабочих, срок контракта которых не истек, решительно никто не обращал внимания.

В сорок седьмом номере «Искры» за 1903 год приводились факты бедственного положения бакинских рабочих. Кому-то, например, приказывали лезть на лестницу в резервуаре, которая не была закреплена. Он лез, падал вместе с лестницей и становился калекой. Подавал в суд. Хозяин тянул дело по всем инстанциям два-три года. Искалеченный, не способный к труду и оставшийся без хлеба шел нищенствовать. Его ловила полиция и отправляла этапным порядком на родину. Не находя пропитания, калека снова уходил в город, начинал странствование по острогам и этапам. Тем временем его вызывали в суд; повестка до него не доходила, и дело прекращалось за неявкой истца.

Губернские власти гнали жалобщиков в шею.

Цензура не разрешала разоблачать подобные случаи в печати.

Цензорский карандаш или искажал смысл статей или вычеркивал все.

На рыбных промыслах картина выглядела еще безотраднее. Паспорта отбирали при найме на работу, рабочие книжки не выдавали.

Прежде чем выслушать обиженного рабочего, начальство спрашивало у него паспорт. Паспорт или книжку. Объяснений не слушали. В лучшем случае — выгоняли вон, в худшем — арестовывали как беспаспортного.

Одному из рыбопромышленников пришла охота позабавиться. Поймав подвыпившего рабочего, он влил в него еще полбутылки водки, посадил в пустую бочку, закупорил и велел катать. В результате несчастный оказался совершенно изуродованным. Пожаловался промысловой полиции, но получил лишь затрещины.

«И вот, — заканчивалась корреспонденция в „Искре“, — потолкавшись по редакциям, по фабричпым инспекциям, полициям, судьям и губернским канцеляриям, бакинский пролетарий должен был наконец убедиться, что ему неоткуда ждать помощи. Оставалось последнее средство — массовый протест. К нему и прибег пролетарий после того, как перепробовал все мирные средства».

За подписью «Кавказец» скрывался младший из Неразлучных, Богдан. Это был один из многих его псевдонимов.

«Массовый протест», о котором писала «Искра», известен в истории как всеобщая июльская забастовка. Председателем стачечного комитета был тогда брат Кавказца, Людвиг Кнунянц (псевдоним «Сима»).

В летнем Баку 1903 года бастовали рабочие, мастеровые, служащие, караульщики, железнодорожники, кондукторы, машинисты. Остановилась конка. Обессилела «Электрическая сила». Ночью город погружался во мрак. Газеты не выходили. Многотысячные массовки проходили открыто, в присутствии сотен казаков, которые, по привычке покрикивая «р-разойдись!», не решалясь вмешиваться. Бастовали горнорабочие, поденщики, амбалы, метельщики, мусорщики и ассенизаторы. Ресторанная прислуга роптала. Дворники заявляли, что желают служить домовладельцам, а не полиции. Капитал худел на глазах.

Примерно так это было описано в одной из пожелтевших книг, лежавшей теперь рядом с зелеными папками Ивана Васильевича, вместе с бабушкиными дневниками, письмами и пакетами старых фотографий. Собирая разрозненные записи, я становился свидетелем рождения довольно странного стиля. Комментарии Ивана Васильевича плохо сочетались с дневниковыми записями, не предназначенными для печати. Еще более неуместным казалось соседство выписок из политических книг и брошюр. Разнородные тексты притирались друг к другу с трудом, но вскоре я заметил, что чем сильнее было трение, тем скорее и отчетливее на границе соединяемых текстов возникало некое подобие свечения, напряженного магнитного ноля, огня. К границам стягивалась как бы избыточная энергия, и здесь возникало что-то такое, чего не было ни в одном из текстов, взятых в отдельности. Примерно такое же напряжение и наэлектризованность вызывало во мне всякий раз вынужденное скоростное перемещение из 1970-х в 1900-е годы и обратно.

В одной из кратких справок значилось: «Состоявшийся в марте 1903 года первый съезд закавказских социал-демократических организаций избрал Кавказский Союзный комитет в составе девяти человек. От Бакинской организации в него вошел Богдан Кнунянц. На этом же съезде были избраны делегаты на II съезд РСДРП. От бакинской организации Б. М. Кнунянц, от тифлисской Д. А. Топуридзе, от батумской А. Г. Зурабов».

Вскоре после объединительного съезда Богдан отправился в Женеву, заехав по пути в Петербург, чтобы сдать экзамены за IV курс. Сохранилось его заявление, датированное 31 марта 1903 года. «Будучи выслан из Петербурга в марте 1901 года, я прервал свое образование во вверенном вашему превосходительству институте. Получив от департамента полиции право с 28 марта 1903 года повсеместного жительства, прошу… разрешить мне сдать недоконченный проект завода и переходящие экзамены с IV курса на V. Проект парового котла и лабораторные работы выполнены мною еще в 1900–1901 академическом году».

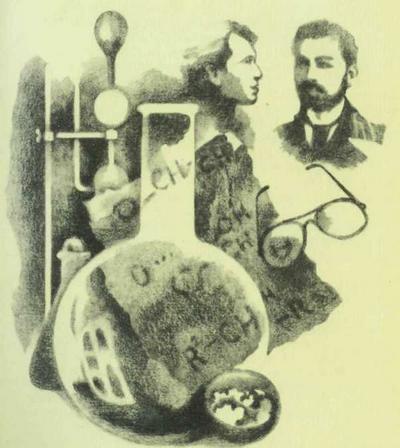

Отсюда следовало, что Богдан никак не мог писать в 1903 году те в известном смысле замечательные схемы химических реакций. Для этого более всего подходил, пожалуй, период лабораторных работ 1899–1901 годов.

В том, что формулы написаны Богданом, я больше не сомневался. Остальные химики нашей семьи отпадали. А сличение почерка, которым были написаны такие имевшиеся на листке сокращения, как «нагр.», «вак.», «кип.» и слово «пар», с фотокопиями богдановских рукописей окончательно подтверждало догадку.

Поскольку в апреле Кавказцу разрешили сдать проект и экзамены, в мае он уже пересек границу России. Запоздалый циркуляр № 1800, по которому велся всероссийский розыск и в котором значилась его фамилия, волочился по России, как бредень в неудачный для лова день: «Арестовать и препроводить в распоряжение иркутского генерал-губернатора для приведения в исполнение высочайшего повеления 23 июля 1903 года».

После слов: «Этим товарищем был Богдан» — бабушка пишет: «Впоследствии выяснилось, что Богдан уже несколько дней находился в Баку, делая сообщения о II съезде на разных промыслах и в городских районах». Далее на двух страницах общей тетради в линейку она пересказывает содержание выступления брата — совсем в духе тех конспектов, которые мы составляли в студенческие годы на лекциях по истории партии. Несмотря на протокольный характер, текст этот оставляет впечатление сбивчивого рассказа, будто бабушку захлестывали, не давая прорваться живому чувству, политические эмоции, связанные с воспоминаниями о той декабрьской ночи, когда она пришла на заброшенную вышку вместе с Лидией Николаевной Бархатовой. Восклицания перемежаются цифрами и именами. Так, сообщается, что имеющий на съезде два голоса Богдан принадлежал твердому искровскому большинству и на 21 заседании выступил 45 раз. (Сомнительно, чтобы автор доклада сообщил эти цифры собравшимся. Скорее всего, бабушка вспоминала, записывая, не столько сам доклад, сколько множество раз обсуждавшиеся впоследствии материалы съезда.)

«Делегаты небольшими группами через французскую и германскую территории отправились в Люксембург, а оттуда в Брюссель. Группа, с которой ехал Богдан, состояла из восьми человек. Они двигались по маршруту Базель — Мюльгаузен — Кельн (вдоль Рейна)».

Далее в двух строках дается расстановка сил на съезде: твердые искровцы, «мягкие» искровцы, «болото» и энтирюкровцы — «три „экономиста“ плюс пять бундовцев». «Вопрос о Бунде, — пишет бабушка. — Единство организации. Каждый член партии является представителем всего пролетариата всей России». И все в таом духе.

От первой ко второй странице бабушка пишет все быстрее, стремительнее, точно не поспевает за лектором. Буквы начинают прыгать, чернила разбрызгиваться. Однако невольно вырвавшееся у нее восклицание: «Богдан! Мой Богдан!» — заставляет отказаться от каких-бы то ни было сравнений этих записей с конспектом студента-зубрилы и однозначно закрепить их за восторженной восемнадцатилетнеи девушкой, какой была бабушка тогда и какой вновь почувствовала себя однажды перед самой войной, когда писала свои воспоминания, лежа в больнице со слишком поздно обнаруженным абсцессом легкого, впоследствии удаленного. При отсутствии пенициллина в то время эти ее записи могли оказаться последними.

Пережив критические дни болезни в Кремлевской больнице, бабушка долечивалась то ли в барвихинском, то ли в кратовском санатории. Так что, скорее всего, эти записи сделаны или, во всяком случае, завершены именно там. После войны она отдыхала и лечилась главным образом в кратовском санатории. Это больничного типа сооружение, похожее на этажерку, было в духе того времени, когда белые брюки и натертые зубным порошком парусиновые туфли считались самой модной одеждой. Санаторий располагался рядом с Поселком старых большевиков, в котором я каждое лето жил с другой бабушкой — Сашей, матерью моего отца.

Бабушка и дедушка по отцовской линии в молодости также занимались профессиональной революционной деятельностью (но только не на юге, а на севере), что послужило, возможно, одной из причин или одним из поводов сближения моих родителей (дети старых большевиков). Вологодского дедушку Федора Григорьевича я уже не застал, поскольку он умер в 1942 году, то есть через год после моего рождения в эвакуации. На выпущенном почтовом конверте Федор Григорьевич выглядит весьма картинно и бурно-пламенно, тогда как на скромных фотографиях, помещенных в книге о нем, у него те самые «глубоко посаженные глаза типично русского человека», о которых говорила бабушка Фаро в связи с Саратовцем. («Когда-то они тревожили, волновали и нравились мне».)

При кратовском доме рядом с лесом имелся большой, отгороженный забором участок, где красный профессор Федор Григорьевич выращивал фруктовые деревья, а его жена, бывшая учительница — цветы.

Может, обо всем этом не следовало упоминать, ибо карабахцы и вологодцы оказались родственниками (по армянским понятиям, близкими) лишь благодаря факту моего рождения. Однако линии жизней южных и северных бабушек-дедушек имели также множество иных случаев пересечься. Другие встречи не состоялись, видимо, только потому, что тот, кто вел линии судеб, чуть поторопился в одном случае и чуть помедлил в другом.

Бабушку Фаро, например, и бабушку Сашу ожидала встреча в петербургском Литовском замке, куда обе были заключены — одна в 1905 году, другая — в 1907-м. В 1914 году дедушка Федя с партией политических ссыльных ожидал в Тюменской тюрьме назначения на жительство в один из северных уездов Тобольской губернии. А Богдан, который был пятью годами старше, в 1907 году был отправлен в пожизненную ссылку в ту же Тобольскую губернию. Дедушка Федя в середине, а бабушка Фаро в конце двадцатых годов преподавали в московском КУТВе — Коммунистическом университете трудящихся Востока. Ну и так далее.

Таким образом, получается довольно длинная цепь родственников, соединенная многими другими знакомыми, малознакомыми и вовсе незнакомыми людьми. Перечислить всех невозможно, но все-таки следует назвать Александра Васильевича Шотмана, который вместе с Богданом Минаевичем Кнунянцем входил в большевистскую фракцию на II съезде партии и с которым Федор Григорьевич был хорошо знаком. Можно также упомяпуть одного из организаторов Морозовской орехово-зуевской стачки 1885 года — Петра Анисимовича Моисеенко в связи с жизнью бабушки Фаро на занятом белыми Северном Кавказе в 1919 году, где они вместе переживали тяжелую пору. В 1923 году дедушка Федя сопровождал гроб Петра Анисимовича в Орехово-Зуево для торжественного погребения.

«Как тесен мир!» — написал мне однажды в письмо отец.

…Я сбегал с крыльца кратовского дома под заливистый щенячий визг Динки, которую продали отцу как кобеля и немецкую овчарку, хотя ни тем, ни другим она не была. Глядя на меня бегущего, Динка приседала, точно перед прыжком, виляла своим тонким хвостиком, залезала лапой в миску с едой, с шумом опрокидывала ее, испуганно шарахалась в сторону, а затем пускалась вдогонку по узкой тропинке в заросли барбариса, который еще только цвел.

Когда я вспоминаю цветущий кратовский сад, густые летние запахи тысяча девятьсот сорок шестого или сорок восьмого года, мельтешенье кустарников, необъятность двух старых лип с гамаком, выставленное на солнце оцинкованное корыто с водой, зарастающую сначала одуванчиками, потом ромашками и пастушьими сумками поляну на участке, а также жужжание пчел и шмелей подле клумб с флоксами, ирисами, гладиолусами, настурциями и георгинами, — когда я вспоминаю сырые запахи земли, удушливо-пряные запахи овощей на грядках и наш стремительный бег среди яростного лета тридцатилетней давности, у меня кружится голова, я вскрываю глаза и мысленно вновь бегу вместе с Динкой (о существовании которой помним, пожалуй, только мы с отцом), бросаюсь в траву (такой высокой, густой и пахучей теперь не бывает) и чувствую на груди мягкие, подрагивающие от возбуждения щенячьи лапы.

Я вспоминаю жаркий майский день 1903 года, болотистую окраину Санкт-Петербурга. Канун отъезда из России. Мы доехали на конке до последней остановки, а дальше пошли пешком. Лес рядом, в четверти часа быстрой ходьбы. Нас трое: технолог Ваня Мелик-Осипов (он же Мелнк-Иосифянц), лесник Коля Тонов и я.

Не успели отойти от остановки, как за нами увязалась собака. Мы остановились, подождали, думали, что уйдет, но собака смотрела на нас, заискивающе виляла хвостом и не трогалась с места. Ваня поднял палку с дороги, хотел в нее бросить. Коля Тонов не дал:

— Она никому не мешает.

— Все-таки неприятно, когда за тобой кто-то идет и смотрит тебе в спину.

— Даже если это собака, — усмехнулся я.

— Даже если это собака, а не сыщик, — согласился Ваня.

Мы двинулись дальше. Пес упорно следовал за нами.

— Кто-то из нас троих, видимо, шибко ему приглянулся. Сейчас узнаем кто, — сказал я. — Давайте разделимся. Для начала мы с Ваней пойдем налево, а ты, Коля, иди в ту сторону. Сделаем небольшой круг и у опушки встретимся. Если собака пойдет за нами, снова разделимся.

— Прекрасно придумано.

Красивый голос Мелик-Осипова и выразительные манеры делали его похожим на модного артиста. Он был наш, тушинский.

Собака сразу пошла за Колей.

— Ясное дело. Животное безошибочно чувствует добрую душу. Идем к Топову.

— Встретимся, где условились.

— Все и так решилось.

— Она может еще передумать.

— Собака не человек. И все в таком духе.

Дорога кончилась. Мы шли теперь по неровному сыроватому пустырю.

— Вы когда отправляетесь с Лизой в Шушу? — спросил я.

— В конце месяца.

— Ты, пожалуйста, позаботься о ней.

В Шушу собрались ехать вместе Лиза, Ваня Мелик-Осипов и Анна Лазаревна Ратнер. Я договорился с отцом, что нынешнее лето Лиза и Анна проведут в нашем доме.

— Господи, Богдан, ты бы мог меня об этом и не просить.

С Топовым мы разошлись на достаточно большое расстояние. Собака по-прежнему шла с ним рядом.

— Почему ты мрачный такой? Уж не ревнуешь ли? — Ваня насмешливо взглянул в мою сторону.

— Жалею, что не могу ехать с вами. — Я почувствовал, как краска заливает лицо. — Жарко-то как.

— Настоящее лето.

— Эй! — крикнул я.

Коля посмотрел в нашу сторону, помахал рукой, побежал. Собака, прижав уши и вихляясь всем телом, бросилась за ним следом.

Сильно пахло свежей травой. На небе ни единого облачка. Коля бежал навстречу. Мы уже подходили к чахлому сырому леску.

В тот день я особенно остро почувствовал, как истекают последние мои часы жизни в России.

В тот месяц, когда бабушка Фаро отдыхала в санатории старых большевиков, я часто приходил к ней днем, и она доставала из белой, свежевыкрашенной тумбочки припрятанные для меня, пахнущие лекарствами булочки, бутерброды и фрукты.

Дом вологодского дедушки, где я жил, стоял неподалеку от санатория, на пересечении двух улиц, рядом с корявой, ничейной, одинокой сосной, мы срывали с неэ плотные, клейкие, как бы слепые зеленые шишечки и бросались ими друг в друга. Иногда бегали смотреть, как за железной дорогой работают пленные немцы. В блеклой однородной одежде, они походили на серых мышей.

Если встать лицом к сосне, а спиной к нашему саду, то за вишневыми деревьями углового участка можно увидеть крышу дома, в котором жили Цисманы. Ровесник наш Цисман был маленький сопливый белобрысый мальчик, и мы не любили его за то, что он немец. Может, он и не был немцем. Может, не любили мы его за что-нибудь еще. Но в памяти сохранилось лишь это. Мы не принимали его в свои игры, дразнили «фашистом», били. Как жестоко однажды избили мы Цисмана!

Видимо, он пожаловался. Наверно, мать его приходила в наш дом. Не помню. Во всяком случае, отправившись однажды в санаторий старых большевиков в гости к бабушке Фаро, я застал ее очень печальной. Она сразу спросила о Цисмане. Бил ли я Цисмана? Я признался, что бил.

— За что? — спросила бабушка.

Я ответил, как было на самом деле:

— За то, что он фашист.

— Почему ты решил?

— Потому что он немец.

Бабушка закричала. Она топала ногами и готова была растерзать меня. Я не очень хорошо помню, что говорила она, хотя потом бабушка уже не повышала голоса. Не сомневаюсь: все, что она не смогла или не успела записать в клеенчатую тетрадь перед войной или записала весьма конспективно, все, что говорил ее брат Богдан на съезде о национализме и интернационализме, все, о чем говорил он в старом сарайчике Асадулаевской фирмы, а также все, о чем думала сама бабушка в связи с национальными проблемами, которые затронул Богдан, критикуя Бунд, она выдала мне сполна и в самом развернутом виде.

Это был не столько урок, сколько действенная прививка, в результате которой вырабатывался пожизненный иммунитет. Время от времени бабушка повторяла профилактические прививки, которые, впрочем, уже не была столь болезненны.

Поэтому теперь, разбирая уверенный почерк бабушки и заковыристый почерк Ивана Васильевича, я воспринимал события, связанные с организацией и проведением II съезда, как нечто имеющее непосредственное отношение к собственному моему опыту.

Делегаты собирались в Женеве. Приезжали легально и нелегально — по-разному.

Гусев (Драбкин). Переодетый реалистом, я добрался до Новочеркасска и, пробыв там около недели, пока мне не добыли средства, отправился за границу. После ряда мытарств и злоключений я благополучно перебрался через границу у Волочиска, но из-за недостатка денег застрял во Львове.

Шотман (Берг, Горский). О том, что мне придется ехать за границу на II съезд партии, я узнал в середине апреля. Работал я в это время на чугунолитейном и механическом заводе Людвига Нобеля, на Выборгской стороне. Было решено, что я перееду границу легально, так как мне, как финляндскому уроженцу, легко было достать легальный заграничный паспорт. В Гельсингфорсе купил билет до Любека, сел без всяких препятствий на пароход и через два дня благополучно высадился в Любеке. По железной дороге доехал до Гамбурга, где переночевал и купил билет до Женевы.

Крупская (Саблина). Зиму 1902/03 г. в организациях была отчаянная борьба направлений, искровцы завоевывали постепенно положение, но бывало и так, что их «вышибали». Для переговоров по организационным вопросам 6 августа приехал из Питера т. Краснуха с паролем «Читали ли вы „Гражданин“ № 47?» С тех пор он пошел у нас под кличкой Гражданин. Из Лондона Гражданина отправили в Женеву потолковать с Плехановым и окончательно «объискриться».

Д. Ульянов (Герц). Летом 1903 года я перешел нелегально границу около Кишинева.

Крупская. В начале сентября 1902 года приехал Бабушкин, бежавший из екатеринославскои тюрьмы. Ему и Горовицу помогли бежать из тюрьмы и перейти границу какие-то гимназисты, выкрасили ему волосы, которые скоро превратились в малиновые, обращавшие на себя всеобщее внимание. И к нам он приехал малиновый. Дня через два после приезда Бабушкина, придя в коммуну, мы были поражены царившей там чистотой. Оказалось, порядок водворил Бабушкин. «У русского интеллигента всегда грязь — ему прислуга нужна, а сам он за собой прибрать не умеет», — сказал Бабушкин. Он скоро в Россию. Потом мы его уже не видели. В 1906 г. он был захвачен в Сибири с транспортом оружия и вместе с товарищами расстрелян у открытой могилы.

Лядов (Лидии). В самый разгар предсъездовских дискуссий мне пришлось спешно бежать из Саратова за границу, и здесь уже я получил известие, что выбран на съезд. Получив мандат, я поехал в Женеву, куда, как я знал, начинали съезжаться делегаты съезда.

Крупская. Из приезжавших в Лондон из России товарищей помню еще Бориса Гольдмана (Адель) и Доливо-Добровольского (Дно). Бориса Гольдмана я знала по Питеру, где он работал по технике, печатая листки «Союза борьбы». Дно поражал своей тихостью. Сидит, бывало, тихо, как мышь. Он вернулся в Питер, но скоро сошел с ума, а потом, выздоровев наполовину, застрелился. Трудна тогда была жизнь нелегала, не всякий мог ее вынести… Всю зиму шла усиленная работа по подготовке съезда. В декабре конституировался организационный комитет. Вся работа по сношениям с ОК в подготовке съезда фактически легла на Владимира Ильича. Потресов был болен, его легкие не были приспособлены к лондонским туманам, и он где-то лечился. Мартов тяготился Лондоном, его замкнутой жизнью и, поехав в Париж, застрял там. Должен был жить в Лондоне Дейч, бежавший с каторги старый член группы «Освобождение труда». Однако, когда приехал Дейч, оказалось, что долгие годы оторванности от русских условий наложили на него свой отпечаток. Для сношений с Россией он оказался совершепно неприспособленным.

Лядов. Приехав в Женеву, я прежде всего отправился к Плеханову. Когда я начал ему в чем-то противоречить, он посмотрел на меня свысока и заявил: «Ваша маменька еще не была знакома с вашим папенькой, когда я был уже марксистом, а вы спорите со мной!» После такого заявления уже не хотелось ни о чем расспрашивать, да и говорить с ним пропала всякая охота. Он никак не мог понять, что русские рабочие уже не те, с которыми ему пришлось иметь дело в восьмидесятых годах, когда он уехал из России. Его беда, что он вынужден был жить в маленьком сравнительно городишке, вроде Женевы, в котором нет настоящих рабочих.

Кнунянц (Рубен, Русов). Мы не задавались целью разрушить старую «Искру» или устроить кому-то «политические похороны», как выкрикивали истеричные сторонники Мартова. Перечисление старых заслуг, сохранение «гармонического целого», обвинение большинства в злостном намерении устроить похороны ветеранам — вот их аргументы. Недостойно революционеру с такой обывательской точки зрения судить о партийных делах.

Крупская. Первоначально съезд предполагалось устроить в Брюсселе, там и происходили первые заседания. В Брюсселе жил в то время Кольцов — старый плехановец. Он взял на себя устройство всего дела.

Лядов. Будущий меньшевик Кольцов, который должен был организовать всю подготовку съезда, договорился с вождем бельгийских социал-демократов Вандервельде о том, что никто препятствовать съезду не будет. Каждый из нас приходил к Кольцову на явку, получал там адрес гостиницы и обедов.

Крупская. Явка была назначена у Кольцова. Но после того, как к нему пришло штуки четыре россиян, квартирная хозяйка заявила Кольцовым, что больше она этих хождений не потерпит и, если придет еще хоть один человек, пусть они немедленно же съезжают с квартиры. И жена Кольцова стояла целый день на углу, перехватывала делегатов и направляла их в социалистическую гостиницу «Золотой петух» (так она, кажись, называлась).

Шотман. Делегаты на съезд понемногу съезжались. Приехал ростовский делегат Сергей Иванович Гусев, с которым мы с первой же встречи очень подружились. Это был не только хороший революционер, едва избежавший виселицы после знаменитых стачек в Ростове-на-Дону в 1902 году, но он был еще и прекрасный, жизнерадостный товарищ. С ним мы иногда совершали большие прогулки в окрестностях Женевы, где вдали от чопорных женевских мещан распевали удалые русские песни. По приезде в Брюссель остановились в гостинице. Прописки паспортов в то время в Бельгии не требовалось, и нас никто не спрашивал, кто мы такие.

Крупская. Делегаты шумным лагерем расположились в этом «Золотом петухе», а Гусев, хватив рюмочку коньяку, таким могучим голосом пел по вечерам оперные арии, что под окнами отеля собиралась толпа.

Лядов. Обыкновенно Красиков играл на скрипке, а Гусев, который обладал хорошим баритоном, пел, а чаше всего мы пели хором любимые русские или украинские песни. Иногда наши кавказцы, особенно Кнунянц и Зурабов, пускались плясать лезгинку. Любоваться нашими плясками, послушать наше пение собирались обычно все проживающие в гостинице товарищи.

Гусев. Общеизвестно и не раз уже было описано, как мое шумное пение оказало плохую услугу съезду. В гостинице, где за огромным столом собирались обедать чуть ли не все члены съезда, меня заставляли распевать «Эпиталаму» из рубинштейновского «Нерона», «Свадьбу» Даргомыжского и другие песни. Обеденный зал гостиницы находился на втором этаже и выходил на шумную, но узкую улицу, так что нетрудно было покрыть уличный шум пением. Перед окнами гостиницы собирался народ. Это бросилось в глаза полиции.

Лядов. Слух о наших вечерах распространился широко по всему рабочему Брюсселю. Понятно, и полиция обратила на них внимание, особенно, когда, как мы это узнали позже, русские власти категорически потребовали от бельгийских властей помешать съезду русских «нигилистов».

Крупская. Со съездом переконспирировали. Бельгийская партия придумала для конспирации устроить съезд в громадном мучном складе. Своим вторжением мы поразили не только крыс, но и полисменов. Заговорили о русских революционерах, собирающихся на какие-то тайные совещания.

Лядов. Для заседания съезда брюссельские социал-демократы предоставили нам кооперативный склад, где до этого хранились шерсть или тряпье.

Шотман. Собрались мы в довольно мрачном, почти без окон зале, где-то чуть ли не на чердаке.

Лядов. Там были поставлены простые скамьи и один стол для президиума.

Шотман. Сидеть пришлось на нестругапых сырых досках, стулья были только в президиуме.

Лядов. Плеханов открыл съезд. Во время первого заседания все вдруг обратили внимание на то, что делегаты все чаще и чаще начинают почесываться.

Шотман. Возникло какое-то странное движение. Все начали нервно вздрагивать, потом оглядываться. В президиуме тоже начали сначала переглядываться, потом шептаться. Через несколько минут один за другим делегаты стали вскакивать, нервно передергивать плечами и, как-то виновато оглядываясь по сторонам…

Лядов …выбегать один за другим из помещения. То же начало происходить и с только что выбранным президиумом.

Шотман. Когда почти половина делегатов таким образом покинула «зал» заседания…

Лядов …Плеханов предложил устроить перерыв. Это было очень кстати.

Шотман. Сидеть стало совершенно невозможно.

Лядов. Оказывается, на нас напали целые полчища блох, и самые европейские из нас вынуждены были самым неприличным образом чесаться.

Шотман. Заседание немедленно было прервано, и все стремглав, почесываясь, бросились к выходу.

Лядов. Пришлось все помещение тщательно вымыть, вытрясти всю пыль, и только после этого мы могли продолжать наши занятия. Когда съезд высказался за принятие пункта о «самоопределении национальностей», делегаты социал-демократии Польши и Литвы, считавшие этот вопрос уступкой их противникам, подали заявление об уходе со съезда. Вслед за ними ушли со съезда и представители Бунда.

Крупская. Владимир Ильич страстно мечтал о создании единой сплоченной партии, в которой растворились бы все обособленные кружки со своими основывавшимися на личных симпатиях и антипатиях отношениями к партии, в которой не было бы никаких искусственных перегородок, в том числе и национальных. Отсюда борьба с Бундом. В одиночку еврейский пролетариат не мог никогда победить. Только слившись с пролетариатом всей России, мог он стать силой. Бундовцы этого не понимали.

Кнунянц. Мне приходилось работать на одной из окраин, которая по разпоплеменности состава населения подходит к тем условиям, при которых работает Бунд. У нас совершенно отсутствует организационный сепаратизм, проявляющийся так сильно в Бунде за последнее время. В каждом из наших городов существуют комитеты партии, работающие на нескольких языках, до сих пор на трех (русский, грузинский и армянский), а если понадобится, и на четырех (еще татарский). Я считаю, что каждый член партии является представителем всего пролетариата всей России. Только организовавшись в единую, вполне самостоятельную партию, без различия национальностей, пролетариат России может стать той могучей политической силой, которая способна будет сделаться действительным авангардом всех революционных сил страны и сломить вконец самодержавие.

Крупская. Бунд клали на обе лопатки.

Шотман. Если не вшибаюсь, больше всего времени отняло у нас обсуждение вопроса о месте Бунда в партии.

Крупская. Многим практикам казалось, что эти споры носят чисто кабинетный характер. Мы вспомипали однажды с Владимиром Ильичей одно сравнение, приведенное где-то Л. Толстым: идет он и видит издали — сидит человек на корточках и машет как-то нелепо руками; он подумал — сумасшедший, подошел ближе, видит — человек нож о тротуар точит. Так бывает и с теоретическими спорами. Слушать со стороны — зря люди препираются, вникнуть в суть — дело касается самого существенного.

Гусев. Я первый заметил за собой слежку.

Лядов. Мы начали замечать все более усиливающуюся слежку за нами и русских и бельгийских полицейских агентов. Наконец, Землячку вызвали в полицейское управление и объявили, чтобы она в двадцать четыре часа покинула Брюссель.

Гусев. Когда меня вызвали в полицию, я любезно сообщил, что я румынский студент Романеско, а в Брюсселе нахожусь по своим интимным (сердечным) делам. Мне выдали проходное свидетельство с предложением покинуть в двадцать четыре часа пределы Бельгии.

Шотман. Бельгийская полиция предложила четырем нашим делегатам — тт. Землячке, Гусеву, Кнунянцу а Зурабову — выехать из пределов Бельгии в двадцать четыре часа. Почему, зачем, никто не знал.

Лядов. Тогда мы поручили Кольцову вместе с Плехановым выяснить у Вандервельде, который гарантировал пашу безопасность, в чем дело, какая нам грозит неприятность. Скоро наши делегаты вернулись от Вапдервельдо. Он посоветовал как можно скорей убраться пз Брюсселя, так как в противном случае нам всем грозит арест и высылка в Россию, потому что русское министерство иностранных дел через посла предупредило, что будто бы приехали важные русские анархисты, а по отношению к анархистам между всеми странами существует соглашение о выдаче их властям.

Автор. О выдаче и «препровождении в распоряжение иркутского генерал-губернатора для приведения в исполнение высочайшего повеления 23 июля 1903 года».

Шотман. Оставалось только собрать вещи и выметаться из «свободной» Бельгии. Мы, привычные к слежке в России, часто смеялись над неопытностью бельгийских шпиков: они ходили за нами, совершенно не скрывая этого, и когда мы иногда, желая их подразнить, брали одиноко стоящего извозчика и уезжали, то шпики некоторое время буквальпо бежали вслед за нами.

Крупская. Пришлось перебираться в Лондон…

Лядов …наскоро, маленькими группами, через различные порты.

Шотман. В Бельгии удалось нам только конституироваться и принять порядок дня или, как тогда говорили, «тагесорднунг».

Лядов. Мы сели на отходящий в Лондон поезд и через несколько часов уже въезжали в английскую столицу. Долго ехали по улицам Лондона или, вернее, по туннелям под городом. Впрочем, трудно было сразу разобрать, едем ли мы по туннелю или по улице: такой стоял туман и так много было копоти и дыма. Сами улицы с узкими, высокими, совершенно однообразными домами производили впечатление туннеля. Мы ехали, как я потом узнал, по рабочим кварталам и наконец приехали на станцию Чаринг-Кросс. Сама станция, куда мы приехали, была заполнена массой пассажиров, которые входили я выходили из целого ряда прибывающих и отъезжающих поездов. Все это произвело на меня ошеломляющее впечатление, тем более, что в нашей компании я был единственным человеком, который еще не бывал в Лондоне.

Крупская. В Лондоне устройству съезда всячески помогли Тахтаревы. Тахтарев — медик не то четвертого, не то пятого курса. Полиция лондонская не чинила препятствий.

Лядов. Лондон, Гайд-парк, воскресные тамошние митинги производили сильное впечатление. Особенно на тех, кто в первый раз попал за границу. Каждый оратор приходил вместе с небольшой кучкой «поклонников», приносил с собой либо скамейку, либо специально изготовленный помост, с которого можно было говорить, взбирался на него или на скамейку и начинал свою речь. Слушатели постепенно подходили все новые и новые. Если оратор говорил интересно и сумел заинтересовать, толпа все более росла. Если он не сумел заинтересовать, толпа слушающих все более редела, оставались лишь те, кого он привел с собой, часто его родственники или знакомые, которые шумными возгласами одобрения тщетно старались привлечь новых слушателей… Жалко, что работы на съезде оставляли нам очень мало свободного времени.

Шотман. Однажды, в первые же дни после приезда, когда мы возвращались после одного заседания, уличные мальчуганы начали бросать в нас гнилой картошкой, комками мокрой бумаги и прочей дрянью. Чем это было вызвано, не знаю. Вероятно, англичан возмутила эта разношерстная публика, продолжавшая на улице неоконченные споры, происходившие на съезде. А толпа наша была действительно разношерстная. Какие только национальности и костюмы не были представлены делегатами! Один Рашид-бек (Аршак Герасимович Зурабов) чего стоил, когда он со свойственной кавказскому темпераменту горячностью начинал на улице убеждать инакомыслящих! Когда мы на следующий день выходили из этого же помещения, у дверей стоял рослый английский полисмен, как оказалось, поставленный по просьбе профсоюза специально для охраны нашего съезда.

Лядов. На съезде нам приходилось заседать и днем и вечером, иногда до поздней ночи, а после, когда уже резко проявился раскол, приходилось в перерыве между утренним и вечерним заседаниями устраивать еще и фракционные заседания.

Крупская. Над съездом начали понемногу скопляться тучи. Предстоял выбор тройки в ЦК… Все знали друг друга не только как партийных работников, но знали и личную жизнь друг друга. Тут была целая сеть личных симпатий и антипатий… Борьба во время выборов носила крайне острый характер. Осталась в памяти пара предвыборных сценок. Аксельрод корит Баумана (Сорокина) за недостаток якобы нравственного чутья, напоминает какую-то ссыльную историю, сплетню. Бауман молчит, и слезы у него на глазах. И другая сценка. Дейч что-то сердито выговаривает Глебову (Носкову), тот поднимает голову и, блеснув загоревшимися глазами, с досадой говорит: «Помолчали бы вы уж в тряпочку, папаша!»

Гусев. После окончания одного доклада несколько минут никто не брал слова, несмотря на неоднократные приглашения председателя. Мне стало неловко из-за товарищей, ибо получалось так, будто приезжие боятся выступать перед вождями, и я решился попросить слова… Отвечал мне какой-то неизвестный чернявый молодой человек в пенсне и с длиннейшей шевелюрой. Ответ был очень резок по форме. Это, впрочем, было тогда в духе времени и меня не удивило. Но что неприятно поразило — это нотка высокомерия, которая звучала в ответе. Таково было мое первое знакомство с Троцким… На 25-м заседании выплывает вопрос о Совете партии, и в зале заседаний создается еще более напряженная атмосфера, чем при обсуждении первого параграфа. За сравнительно спокойными дебатами о Совете чувствуется глухая борьба, происходящая за кулисами съезда. Низкая зала, скупой желто-серый лондонский свет, какая-то суровая тень на всех лицах. Наконец наступает историческое, решающее 30-е заседание. После принятия двух мелких резолюций председатель заявляет:

— На очереди стоит вопрос о группе «Южный рабочий»…

Лядов. Каждый из нас, работающих в России, ясно понимал необходимость создания единомыслящей и единодействующей партии.

Гусев. Наступает долгое молчание, длящееся несколько минут. Вопрос полностью ясен, неоднократно обсуждался и был предрешен на предшествующих заседаниях. Все знают, что «Южный рабочий» будет распущен и что никакое иное решение уже невозможно. Молчание становится все более тягостным. Наконец я беру слово и предлагаю товарищам из «Южного рабочего» высказаться. Но один из представителей «Южного рабочего», Попов, притворяется, что они будто бы не понимают, чего от них хотят.

— Когда речь шла о других организациях, — говорит он, — их никто не заставлял высказываться.

Вновь наступает длительное молчание, и мне приходится вновь взять слово, чтобы «нанести смертельный удар» приговоренному к смерти «Южному рабочему». Стараюсь сделать это в возможно мягкой форме… Впрочем, я великодушен и могу согласиться на то, чтобы это богопротивное дело сделал будущий ЦК… Представителей «Южного рабочего» не так-то легко сдвинуть с места, в выступающий вслед за мной его второй представитель, Егоров (Левин), предлагает, чтобы высказались не они, а съезд.

— Если подобная организация не вредна партии, — говорит Егоров, — то ее не к чему распускать. «Искра» сочла необходимым себя распустить, «Южный рабочий» этого не находит нужным…

Автор. Бедному Гусеву в третий раз приходится брать слово.

— Все уже достаточно говорили, — поясняет Гусев, — что «Южный рабочий» был очень полезен. «Искра» была еще более полезна, однако она сочла нужным объявить себя распущенной, раствориться в партии.

Наконец в эти деликатные прения ввязывается Русов (Кнунянц) с предложением распустить «Южного рабочего».

Его карабахский темперамент не выдержал всей этой тягомотины.

Русов. Вопрос вот в чем: нужны ли нам, кроме партийного органа, другие местные органы, вроде «Рабочей мысли», «Южного рабочего», «Нашего дела», не сравнивая их качественно?

(Ремарка Гусева: «Егоров устраивает Русову истерический скандальчик».)

— Это ложь, — кричит Егоров. — Нельзя ставить на одну доску «Южный рабочий» и «Рабочую мысль».

Председатель обрывает Егорова. В зале заседания всеобщее волнение и крики: «К порядку! Возьмите свои слова обратно!»

(«Скандальчик ликвидирован, — комментирует Гусев. — Прения развертываются».)

Русов. Нервное возбуждение и страстная атмосфера при обсуждении вопроса о выборах членов редакции привели к тому, что из уст революционеров раздаются такие странные речи, которые находятся в резкой дисгармонии с понятием партийной работы, партийной этики. Основной довод, на который стали противники выбора троек, сводится к чисто обывательскому взгляду на партийные дела. Если вы не выбираете Ивана Ивановича, видного деятеля партии, вы выражаете ему недоверие и этим наносите оскорбление… Куда же, товарищи, нас это приведет? Если мы собрались сюда не для взаимно приятных речей, не для обывательских нежностей, а для создания партии, то мы не можем никак согласиться на это… Я удивляюсь, как именно т. Троцкий, а не кто иной, нападает на выбор троек. Не он ли на предварительных собраниях в Брюсселе защищал с пеной у рта принятый порядок дня? И ни словом не упомянул о такой ереси в нем, как выбор троек.

Ленин. План выбора двух троек был рассчитан явным образом: 1) на обновление редакции, 2) на устранение из нее некоторых черт старой кружковщины, неуместной в партийном учреждении (если бы нечего было устранять, то незачем бы и придумывать первоначальной тройки!), наконец, 3) на устранение «теократических» черт литераторской коллегии… И вот на съезде тов. Русов прежде всего и предложил выбрать две тройки.

Троцкий. Я хочу возразить «молодому революционеру» Русову.

(«Шум» — отмечено в стенограмме.)

Беков (Зурабов). Прошу не употреблять таких выражений, как «молодой революционер»! Это еще вопрос, кто моложе — он или вы!

Автор. Троцкий был на год моложе Кнунянца.

Гусев. Я вернулся в зал заседаний к началу речи Русова. В издании протоколов «Прибоем» эта речь ошибочно приписана мне.

(В стенограмме сказано: «Голосуется предложение Русова». Резолюция Русова: «Съезд постановляет выбрать трех лиц в редакцию Центрального Органа тайным голосованием». Принимается большинством 25 против 2, при 17 воздержавшихся.)

Крупская. Съезд кончился. Раскол был налицо.

Ленин. Мы бы посоветовали всем, кто хочет самостоятельно разобраться в причинах партийного раскола и доискаться корней его на съезде, читать и перечитывать речь тов. Русова, доводы которого меньшинство не только не опровергло, но и не оспорило даже. Да и нельзя оспорить таких элементарных, азбучных истин, забвение которых уже сам тов. Русов справедливо объяснял одним лишь «нервным возбуждением».

Шотман. Из тридцати семи заседаний съезда в память врезалось заседаний десять, не больше. По неопытности или по каким другим причинам по некоторым, даже незначительным в конечном счете, вопросам прения чрезвычайно затягивались, и казалось, им конца не будет. В таких случаях некоторые из нас, в том числе и я, грешный…

Автор. А Богдан?

Шотман …и я, грешный, незаметно скрывались и, гуляя по блестящим улицам, наблюдали за жизнью европейского города. Единственным, кажется, делегатом, не пропустившим не только ни одного заседания, но даже ни одного слова выступавших делегатов, был В. И. Ленин.

Лядов. После окончания работ съезда он предложил всем большевикам поехать на могилу Маркса. Повел нас через запутанный и сложный лабиринт многочисленных пересадок на автобусы, трамваи, и наконец, после очень долгого пути, мы достигли кладбища. Владимир Ильич предложил нам прежде всего обратиться к сторожам с просьбой указать, где расположена могила Маркса. Мы обратились к нескольким сторожам. Все они ответили, что знают расположение могил только известных людей, которые часто посещаются, а могилу мистера Маркса никто не посещает, и о ней никто не справлялся, и поэтому только в конторе нам могут дать справки о том, где она расположена. Но Ленину не пришлось обращаться в контору. Он уверенно провел нас к могиле. Могила этого величайшего человека была совершенно запущена, очевидно, никем не посещалась.

Гусев. Я сорвал себе на память миртовый листок о могилы и долго хранил его. В 1906 году во время ареста жандармы почему-то забрали его. Что они заподозрили в невинном миртовом листке, не могу до сих пор себе представить.

Лядов. Теперь можно смело сказать, что в этот памятный день по-настоящему в виде маленькой кучки восемнадцати никому до того певедомых русских социал-демократов заложен был камень большевизма, призванного историей обновить весь мир.

Гусев. С кладбища пошли в большой парк и уселись там на травке. В центре восседал Плеханов и воодушевлял нас на дальнейшую борьбу против меньшевиков. Какой-то досужий фотограф, увидев группу несомненных иностранцев, вознамерился сфотографировать нас и этим нарушил дальнейшее изложение воинственных планов Плеханова. Попасть на фотографию перед отъездом в Россию нам было не с руки.

На несостоявшейся фотографии в лондонском парке Богдан Кнунянц, по-видимому, должен был бы сидеть на траве рядом с Мартыном Лядовым, которому через семнадцать лет после того памятного дня будет суждено отправить его единственного сына Валентина, найденного в детском доме среди беспризорников, по железной дороге на освобожденную Красной Армией станцию Минеральные Воды. После смерти Елизаветы Васильевны Голиковой в 1919 году (как и Богдан, она умерла от тифа) одиннадцатилетний Валя остался круглым сиротой и, приехав с санитарным поездом на Северный Кавказ, стал как бы вторым сыном своей родной тетки, третьим ребенком в семье.

Он привез с собой швейную машинку «Зингер» и бархатное зеленое покрывало — единственное, что осталось от матери. До сих пор бабушка Фаро шьет иногда на ней, а от зеленого бархатного покрывала сохранились одни лоскуты.

Но тогда, расположившись на августовской траве лондонского парка, по-северному свежей, как бакинская трава весной, ни двадцатипятилетний Богдан, ни его тридцатилетний товарищ не могли, конечно, знать своей далекой судьбы.

Впрочем, не без оснований, я думаю, вспоминая послесъездовские баталии в осенней Женеве, Надежда Константиновна называет Елизавету Голикову Лизой Кнунянц, тогда как бабушка Фаро, описывая лето 1903 года, говорит о ней как о невесте брата.

«Красивая девушка», — пишет о ней бабушка в своих воспоминаниях. Правда, многие, если не все, кого бабушка любила, становились в ее воспоминаниях «милыми», «умными» и «красивыми».

«Я сказала тогда Богдану, — записала через много лет бабушка, — что мама и папа полюбили Лизу. Он очень торопился. Быстро простился с нами и исчез вместе с каким-то незнакомым высоким человеком. На прощанье успел шепнуть мне, что уезжает из Баку сегодня же, что мы теперь не скоро увидимся.

— Постарайся кончить гимназию. И напиши, пожалуйста, старикам, что видела меня живым и здоровым.

Долго говорили мы потом с Лидией Николаевной Бархатовой о Богдане, о съезде. Я была переполнена впечатлениями и, конечно, долго не могла заснуть в эту знаменательную для меня ночь».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ

Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ Какое название дать этой главе?.. Рассуждаю вслух (я всегда громко говорю сама с собою вслух — люди, не знающие меня, в сторону шарахаются).«Не мой Большой театр»? Или: «Как погиб Большой балет»? А может, такое, длинное: «Господа правители, не

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и

ГЛАВА 9. Глава для моего отца

ГЛАВА 9. Глава для моего отца На военно-воздушной базе Эдвардс (1956–1959) у отца имелся допуск к строжайшим военным секретам. Меня в тот период то и дело выгоняли из школы, и отец боялся, что ему из-за этого понизят степень секретности? а то и вовсе вышвырнут с работы. Он говорил,

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная

Глава 24. Новая глава в моей биографии.

Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ» О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособностью, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя… Правдой было лишь то, что

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще

Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ

Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ Так вот она – настоящая С таинственным миром связь! Какая тоска щемящая, Какая беда стряслась! Мандельштам Все злые случаи на мя вооружились!.. Сумароков Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Гоголь Иного выгоднее иметь в числе врагов,

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним

Глава Десятая Нечаянная глава

Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная