Финнмарк

Финнмарк

Осенью 1944 года в восточной части Финнмарка и Северной Финляндии находились 200 тысяч немецких солдат. Первоначально их главная задача состояла в том, чтобы занять Мурманск и перерезать ведущую к городу железную дорогу стратегического значения. Однако благодаря суровому арктическому климату, а также характеру местности — бесконечным болотам, лесам и озерам, — советским войскам удалось остановить продвижение частей вермахта. Когда немцы поняли, что им не удастся взять город и, таким образом, положить конец жизненно важным путям сообщения между Советским Союзом и западными державами, они решили сосредоточить свои усилия на том, чтобы блокировать Мурманск с моря. С этой целью немецкие войска устраивали воздушные налеты на конвои союзников с баз, расположенных на побережье Финнмарка, результатами которых были большие потери.

Потерпев в марте 1940 года поражение в зимней войне против Советского Союза, финны начали сотрудничать с немцами. Но в сентябре 1944 года они развернулись на 180 градусов и, чтобы вырваться из цепких лап немцев, подписали с русскими соглашение о перемирии, которое предусматривало, что немецкие войска не должны находиться на территории Финляндии. В октябре 1944 года началось советско-финское наступление, и немцы, несмотря на увеличение численности своих войск, не выдержали удара. Через несколько недель их оттеснили за норвежскую границу, затем русские заняли Киркенес и полуостров Варангер вплоть до реки Тана.

Тогда немецкое командование приняло решение отвести свои войска на полуостров Люнген в губернии Трумс. Чтобы помешать дальнейшему продвижению русских, они применили тактику выжженной земли. По ходу своего отступления они принудительно эвакуировали гражданское население и сжигали все дотла, причиняя людям неимоверные страдания.

Что касается русских, то они выполнили свою военную задачу и не предприняли попытки дальнейшего продвижения. В результате между победоносными солдатами Сталина и отступающими частями гитлеровской армии образовалась ничейная земля, выжженная и разрушенная, но все же освобожденная. Для норвежского правительства в Лондоне, собиравшегося ввести в действие норвежские войска, было очень важно получить информацию из первых рук о том, что там происходит.

В это время Норвежская бригада продолжала проводить учения в Великобритании — причем британцы поставили условия, что она вступит в дело только с согласия англичан. Когда норвежское правительство в Лондоне такое разрешение получило, командование решило послать в Финнмарк одну из горнострелковых рот, размещенных в Шотландии. Первой и важнейшей задачей роты было установить надежную связь между освобожденными районами и правительством в Лондоне.

Первого ноября норвежская горно-стрелковая рота покинула Шотландию и через несколько недель вступила на норвежскую землю. Вначале рота, состоящая примерно из 200 солдат, была расквартирована в бараках, недалеко от сожженного Киркенеса; до получения дальнейших распоряжений она находились под советским командованием. Сама кампания проходила под символическим названием «Крофтер», что представляет собой английский аналог норвежского слова «хюсман» — мелкий арендатор.

По разным причинам роте не удалось установить эффективную радиосвязь с Лондоном. На передачу сообщений порой уходила неделя, и это, конечно, никуда не годилось. А правительство хотело получать оперативную информацию не только о военных действиях, но и о положении гражданского населения, на долю которого пришлись тяжкие испытания. Люди на освобожденной территории голодали, и в это же время на причале в Шотландии из-за отсутствия правильной координации действий уже который день дожидались отправки в Норвегию четыре тысячи тонн продовольствия.

Ситуация становилась критической, надо было что-то немедленно предпринимать.

Для наведения порядка в Финнмарк направили офицера связи капитана Бьорна Рёрхольта, который сам отобрал для выполнения задания еще двух офицеров — Рольфа Стабелла и фенрика Тура Хейердала, который «блестяще выполняет все, за что берется»{397}. Втроем офицеры составили так называемый «отряд куропаток»{398}. В конце ноября они сели на борт судна, державшего курс на Мурманск. С собой они везли тринадцать ящиков с оборудованием связи и продовольствием.

Возможно, Тур помнил слова обращения короля Хокона к норвежским солдатам, отправлявшимся в Финнмарк: «В этот значительный момент для нашей страны и для наших военных сил в Великобритании я хотел бы высказать благодарность норвежским офицерам и солдатам, направляющимся сейчас в Норвегию, чтобы вместе с нашими российскими союзниками принять участие в освобождении нашей страны. В течение четырех долгих лет вы работали и готовились в ожидании того момента, когда вы непосредственно примете участие в сражениях… <…> Вам пришлось ждать долго, и я знаю, что вам не терпелось… <…>»

Король напомнил также о страданиях, перенесенных норвежским населением за четыре года войны, и борьбе, в которой участвовали все норвежцы — каждый по-своему{399}.

За мужество! Король Хокон VII пожелал удачи норвежским солдатам, отправляющимся в Финнмарк

Наконец-то на фронте. Фенрик Тур Хейердал принял участие в освобождении Финнмарка

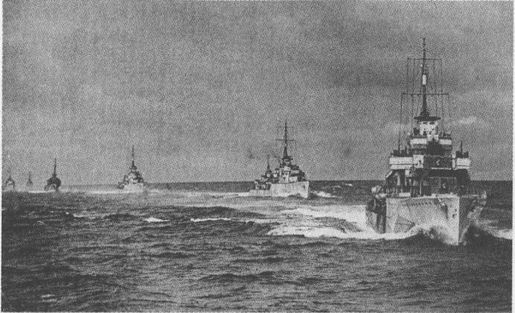

Мурманские конвои. Тур Хейердал прибыл в Финнмарк с одним из многочисленных конвоев из Великобритании в Мурманск

Конвой не подвергся серьезным атакам, и 7 декабря военный корабль флота Его королевского величества «Найрана» вошел в порт Полярный.

Норвежцам пришлось в течение нескольких дней ждать, пока русские разрешат им причалить к берегу. Была полярная ночь — темно и холодно, и только в полдень Тур смог различить покрытые снегом холмы, окружавшие залив. Все казалось вымершим, о присутствии людей свидетельствовали лишь несколько похожих на ящики домов у причала.

Радиооборудование было перегружено на небольшой норвежский корабль «Тансберг Касл», который следовал за конвоем от Скапа-Флоу, для немедленной отправки в Киркенес. Рёрхольт собирался поручить сопровождение драгоценного груза Хейердалу. Это означало, что Тур упустит возможность увидеть хотя бы маленький кусочек России. А ему этого очень хотелось, и он каким-то образом устроил так, что вместо него отправился Стабелл.

На следующий день Тур, наконец, смог сойти на берег. У причала его встретила группа мальчишек, которые размахивали денежными купюрами в надежде купить сигареты и шоколад. Пройдя небольшое расстояние, он оказался в небольшом поселке с новыми, но весьма уродливыми домами, похожими на ящики. Здесь он почувствовал запах, который у него впоследствии ассоциировался с русскими, — своего рода «смесь лука, пота, овчины и своеобразного русского бензина. Так пахло от солдат, домов и всего вокруг»{400}.

Несмотря на то, что немецкие войска не дошли до Мурманска, его поразило, как сильно истощила война здешнее население. Женщины и дети выглядели «убогими и подавленными». Солдаты были здоровыми и сильными, но были «грязны, неопрятны и необразованны». В поселке был только один магазин, где Тур обнаружил консервные банки, несколько тухлых селедок на дне бочки и пару буханок черного хлеба. «Вошла целая толпа оборванных, толстых женщин, похожих на цыганок. Некоторые из них держали на руках завернутых в одеяла маленьких детей. Они покупали хлеб, но платили не деньгами, а талонами. Очевидно, их мужья работали и получали вместо заработной платы продовольствие»{401}.

На следующий день Рёрхольт и Хейердал вместе с еще несколькими норвежскими военными взошли на борт русского торпедного катера, который доставил их в Лиинхамари, порт бывшего финского города Петсамо{402}. Здесь их встретил полковник Арне Дал, командующий норвежскими вооруженными силами. Он приветствовал их так: «Господа, я хочу прежде всего сказать, что ни я, и ни кто-либо другой не знали о вашем прибытии, поэтому каждый из вас для нас большая проблема. Вы прибыли в выжженную страну, народ которой крайне нуждается, люди здесь многое пережили в последнее время»{403}.

Затем подъехало несколько русских грузовиков. Норвежцы забрались в них, и колонна двинулась по направлению к норвежской границе. Туру досталось место на переднем сиденье, и он ехал, глядя на дорогу через пробитое пулями лобовое стекло. По дороге они обгоняли вереницы саней с замерзшими солдатами, тут и там вдоль дороги виднелись деревянные домики со слабым светом в окнах. Через равные промежутки времени они останавливались у шлагбаума или постовой будки, и люди в форме придирчиво осматривали их машины, после чего, обнаружив, что все в порядке, давали колонне знак следовать дальше.

Во время плавания из залива Скапа-Флоу Тур выучил около семидесяти русских слов и мог строить простые предложения. По дороге он пытался беседовать с одетым в тулуп водителем.

— Друг, — сказал он, улыбаясь и показывая на русского. — Враг, — продолжил он, показывая, что имеет в виду немцев.

Русский утвердительно кивнул:

— Россия, Англия, Америка — друзья. Германия — враг.

Оба рассмеялись. На небо засияло северное сияние. Исчерпав запас слов, оба запели «Волга, Волга»{404}.

К десяти часам вечера они подъехали к длинному, недавно построенному понтонному мосту. Вдруг водитель показал пальцем на дом по другую сторону переправы: «Норвежский дом, норвежский дом». Тур увидел деревянный дом «красного цвета, каких не бывает ни в одной другой стране». Они переехали через реку Пасвик и оказались в Норвегии.

Наступил долгожданный момент. «Я тщательно рассматривал в темноте каждую березу, каждый камень, каждый сугроб, — написал он Лив. — Это было странное чувство. Я ощущал стук собственного сердца. Если бы на другом берегу стояла ты с детьми, или наши родители, или хотя бы я мог увидеть знакомую вершину Рондане — тогда, к примеру, чувства меня, конечно, переполнили бы, и я, наверное, ощутил бы себя дома. А в тот момент я понимал, что нахожусь в Норвегии, но все же видел в ночи только холодные сугробы и камни»{405}.

Проехав еще немного, они увидели сожженные немцами дома.

Выжженная земля. Разрушенный Финнмарк и те условия, в которых жило мирное население, произвели неизгладимое впечатление на Тура Хейердала

В Киркенесе капитан Бьорн Рёрхольт и фенрик Тур Хейердал присоединились к норвежской роте, носящей название норвежской военной миссии. Им не терпелось начать монтаж радиооборудования, но «Тансберг Касл» по непонятным причинам задерживался в пути. Вскоре пришло сообщение, что он затонул, подорвавшись на немецкой мине. Вместе с ним погибли пятеро матросов и пошли ко дну тринадцать ящиков с радиооборудованием.

В Мурманске русские предупреждали норвежцев о том, что морским путем перевозить оборудование опасно. Но они настояли на своем, и результат оказался плачевен{406}. Фенрику Рольфу Стабеллу, поехавшему вместо Хейердала, повезло — его подобрало российское судно, и он спасся.

Гибель «Тансберг Касл» означала крах экспедиции «отряда куропаток». Рёрхольт, Хейердал и Стабелл остались ни с чем. Без оборудования они не могли выполнить задание, и Рёрхольту оставалось лишь докладывать в Лондон о «жутком состоянии линий связей в Финнмарке». Перед ними встала задача как можно скорее раздобыть новое оборудование{407}.

Празднуя Рождество 1944 года, большинство людей думало, что война скоро кончится. Союзники продвигались по всем фронтам, и хотя немцы сумели продемонстрировать свою силу при контрнаступлении в Арденнах, пожалуй, никто уже, кроме самого Гитлера, не сомневался в том, что дни фашистского государства сочтены.

Уверенно было в этом и норвежское правительство в Лондоне, обратившееся с призывом к королю Хокону воодушевить норвежских солдат, которые участвуют «в освобождении нашей земли». Тур Хейердал, как и все норвежские военнослужащие, находившиеся в Финнмарке, был уверен в том, что останется здесь до полной победы. Но, как уже нередко бывало в его жизни, судьба распорядилась иначе. За несколько дней до Рождества от российского командования поступила телеграмма, в которой говорилось, что в полученном им от норвежского военного атташе в Москве списке норвежских офицеров Тур Хейердал не значится. Поэтому ему надлежало с первым же конвоем вернуться в Лондон{408}.

Полковник Арне Дал был крайне поражен таким решением русского командования. Он объяснял, что произошло недоразумение, и просил русских отнестись к ситуации с пониманием, но они остались непоколебимы{409}.

Дал не собирался сдаваться: в этой ситуации ему очень были нужны офицеры. Чтобы выиграть время, он позволил Хейердалу в должности заместителя командира войти в состав норвежской оперативной группы, получившей приказ «нападения по собственной инициативе»{410}.

В один вечеров накануне наступления нового года, как раз в те дни, когда шла вся эта бюрократическая возня, группа в семь человек перебралась через горы и вышла на берег Смал-фьорда — рукава Тана-фьорда. По другую сторону фьорда у маяка стояли три немецких эскадренных миноносца. Устроившись в окопах, оставленных немцами, семеро норвежцев стали думать, как выполнить полученное задание, — им предстояло переплыть в плоскодонке через фьорд, захватить врасплох немецких караульных и взорвать маяк. Тур, бывший одним из этих семерых, очень волновался: он не то чтобы никогда не участвовал в ближнем бою — ему не приходилось даже оказываться так близко к врагу.

Но тот момент, когда они уже собрались переправляться через фьорд, зазвонил полевой телефон. Полковник Дал сообщил, что русские твердо стоят на своем и, следовательно, фенрик Хейердал должен немедленно прибыть в штаб-квартиру в Киркенесе.

Часть пути Тур проделал в повозке местного крестьянина, затем пересел на грузовик. Мела сильная метель. Форсируя замерзший фьорд, грузовик около Нессеби заехал в полынью и стал медленно погружаться в воду. Тур вспомнил, как в детстве боялся утонуть. В этот момент откуда не возьмись появились двое саамов на санях и предложили свою помощь. Лошадь была выпряжена из саней и запряжена в автомобиль. Однако не успели они оглянуться, как лошадь также провалилась под лед.

Подошло еще несколько саамов, и вскоре вокруг места происшествия стояла целая толпа. Вызволив лошадь и немного посовещавшись, саамы сказали, что придется ждать отлива, и пригласили Тура с водителем на хутор, уцелевший во время оккупации. Пока сушилась промокшая одежда, саамы угостили их молоком и рождественским печеньем. В два часа утра, когда вода отошла, все спустились на лед, снова запрягли лошадь в автомобиль и через несколько часов усилий все-таки вытащили автомобиль из полыньи{411}.

Тур с водителем продолжили путь до Вадсё. Там они нашли пустой дом и мертвые от усталости заснули на полу на кухне.

Утром Тур решил пройтись по разрушенному городу и на улице познакомился с бородатым мужчиной по имени Торстейн Петтерсен. Когда немцы отходили, Петтерсен спрятался в небольшой пещере. По странному совпадению в прежние времена он тоже служил в войсках связи и тоже в звании фенрика; во время оккупации Петтерсен прятал у себя радиостанцию. Тур быстро нашел общий язык с этим лохматым человеком, говорящем на северонорвежском диалекте. Он был не прочь поговорить с ним еще, но пора было снова отправляться в путь. По другую сторону фьорда, в Киркенесе, его ждал русский комендант, нетерпеливо барабанящий пальцами по столу.

В то самое время, когда Тур с такими сложностями добирался до полковника Дала, маленькая группа из семерых «коммандос» переправлялась на плоскодонке через Смал-фьорд. Когда лодка оказалась вблизи маяка, немцы обнаружили ее и открыли огонь. Трое товарищей Хейердала погибли, остальные попали в немецкий плен{412}.

Одиннадцатого января 1945 года фенрик Тур Хейердал стоял на палубе «Замбези», эскадренного миноносца класса Z, водоизмещением две тысячи тонн. Корабль развивал скорость до 36 узлов, его экипаж состоял из почти 200 человек. Они вышли из Полярного накануне, капитан держал курс на заданную точку в Баренцевом море. Над их головами нависали свинцово-зеленые тучи, начинался шторм. Волны окатывали палубу и стоявшие на ней пушки, а брызги пены достигали капитанского мостика, трубы и антенн. Капитан вел корабль уверенно. Бушующая стихия — ничто по сравнению с опасностью, исходящей из глубины, — от вражеских подводных лодок.

Вскоре капитан сменил курс с запада на восток и отдал приказ идти зигзагом. Затем они повернулись носом на север, прочь от побережья Финнмарка, у которого рыскали стаи гитлеровских стальных акул.

Шторм продолжался несколько дней, волны достигли такой величины, что некоторые из судов конвоя были вынуждены прекратить движение, чтобы переждать непогоду. В кают-компании летали чашки и тарелки, многие стали жертвами морской болезни. В самые худшие дни к приему пищи выходило только трое, в том числе Тур, не страдавший от морской болезни. Посреди этой сумасшедшей бури Тур сидел в кают-компании и писал самое длинное в своей жизни письмо. Он по обыкновению нумеровал страницы римскими цифрами, но когда дошел до пятидесятой страницы, то не смог вспомнить, что римляне обозначали эту цифру буквой L, и написал ХХХХХ. Затем он понял, что ошибся, и продолжил уже просто 51, 52, 53 и 54. Здесь он остановился, так как затекла рука и закончились мысли. Письмо было адресовано Лив и датировано: «Полярное море, 13 января 1945 года».

В письме Тур делился своими размышлениями. В течение последнего месяца он много встречался с русскими и норвежскими солдатами, видел, как живет сломленное, брошенное на произвол судьбы гражданское население. И все это время ему приходилось страдать от неразберихи и бюрократии военных властей. Он начинает письмо следующими словами:

«Моя дорогая Лив! Ну вот, я опять в пути, и на этот раз из-за самого смешного и абсурдного случая в моей военной карьере! Я нахожусь на пути с фронта в Норвегии в лондонские конторы, чтобы оформить разрешение на въезд в Норвегию, которое они забыли оформить перед моей поездкой!»

Но большая часть письма посвящена населению — людям, которые жили в пещерах и не имели даже хлеба, и не могли ловить рыбу, потому что немцы отобрали у них или просто разломали все лодки. Он пишет о взрослых и детях, заболевших цингой из-за отсутствия витаминов, пишет о запасах продовольствия, обещанных норвежским правительством, но так и не поступивших.

Но сильнее всего Тура потрясло и усилило в нем чувство безысходности то холодное отношение, с которым население встречало норвежские войска. Все время, проведенное в Восточном Финнмарке, Тур разъезжал по городкам и селам и «встретился с большим числом людей, чем кто-либо другой». И что же он увидел? Он пишет, что «все как один норвежские офицеры и солдаты глубоко разочарованы оказанным им приемом — никто не бросал им цветов, не носил на руках и не кричал „ура“. А заслужили ли они цветы?»

Через несколько недель после того, как немецкие войска сожгли дома, оставив без жилья тысячи женщин и мужчин — молодых и старых, а вслед за этим русские войска прогнали немцев, «на арене вдруг появляется первая маленькая группка норвежских солдат». Они не оказывают никакой помощи населению, даже не пытаются накормить его, но «ждут, что их будут чествовать как освободителей».

Он ни в чем не винит солдат в происходящем — «мы же не виноваты». Но все же «горько смотреть на явную пропасть между населением Финнмарка и нами, которых они называют „лондонцами“. А норвежскую военную миссию за глаза вскоре стали называть „миссией бедняков“».

Тур переворачивает страницу и пишет на следующей: «Мне не следовало бы писать то, что я пишу, но я чувствую потребность сказать правду об этой войне, и я устал от пропаганды».

Тур понимает, почему народ так разочарован. Ведь «все норвежцы почти наизусть знали обещания „лондонской пропаганды“, утверждавшей, что еда и одежда погружены на норвежские суда в Англии и прибудут в тот же день, когда освободится первый клочок норвежской земли!»

А случилось совсем наоборот. «Вместо того чтобы привезти обещанные запасы, мы пришли к ним беспомощные и с пустыми руками, и кончилось тем, что нам пришлось ходить среди разграбленного населения и „реквизировать“ необходимые нам вещи „именем закона“». Тур рассказывает о том, как «лондонцы» занимали под офисы частные дома, потому что у них не хватало палаток. А если бездомные люди пытались соорудить себе какое-то убежище из обломков досок, то у них отбирали и эти доски. Реквизировали лампы, провода, мотоциклы, бензин и все остальное.

Чем же питались люди на освобожденной территории? Последнюю картошку они видели прошлым летом. У нас есть только воздух и вода, говорили они, как будто им было чего скрывать. Но когда он расспросил их подробнее, выяснилось, что при немцах еды хватило даже на то, чтобы создать некоторые запасы. А кроме того, имелся черный рынок, где можно было найти «самые невероятные вещи».

В первое время после приезда Тура в Норвегию голода здесь не было. Но когда он уезжал, уже творилось что-то страшное — люди отдавали поисками пропитания все силы. И у него даже возникло горькое до боли впечатление, что они скучают по немецкой оккупации. Тогда у них, по крайней мере, были дома и еда.

— Немцы были добрее вас, они давали мне груши и апельсины, — сказала Туру одна маленькая девочка.

Он слышал, как возмущенные рабочие говорили о том, что «мы хуже немцев», слышал жалобы на то, что более унылого Рождества они не помнят с начала войны. Даже по дорогам уже нельзя было ездить — после ухода немецких частей перестали чистить снег.

«Мы все чувствовали себя как чужая оккупационная власть, которую широкие круги населения встречают с упорной неприязнью. Никто не здоровался с нами, и никто нам не улыбался».

У Тура не было ни малейших сомнений относительно причин такого отношения. Виноваты были, по его словам, «наши собственные явные промахи и длительное немецкое воздействие».

А почему норвежские вооруженные силы не могли поделиться своими запасами продовольствия с населением? Сделать это они не могли просто-напросто потому, что у них его не было. Они получали «свой, мягко выражаясь, спартанский паёк от русских!.»

Не хватало не только еды. Верховное командование послало свои войска для ведения войны в зимних условиях, снабдив их такими тонкими стегаными ватными спальными мешками, что через них «просвечивал лунный свет. Наша одежда состояла из трусов, тонких носков и сапог, сделанных очевидно из промокательной бумаги, потому что они сразу же промокали насквозь, <…> а при самом слабом морозе промерзали и превращались в ледышки». Лыжные палки были слишком большие, а рюкзаки сшиты из такой тонкой ткани, что сразу рвались. Вместо теплых варежек норвежским солдатам выдали тонкие перчатки.

Вид у «лондонцев» был, видимо, довольно растерянный, потому что русские в открытую смеялись над их жалким обмундированием, а местные жители только качали головами.

Уж что-то, а смеяться русские умели! И если сначала они показались Туру жалкими и убогими, грязными и дурно пахнущими, то сейчас он с завистью смотрел на их толстые солдатские тулупы и меховые спальные мешки. Как просто они приспосабливались к условиям зимней войны за Полярным кругом! Однако Тур сделал и другие наблюдения. Он отметил, что культурные, национальные и, в особенности, языковые различия создали пропасть между русскими и западными европейцами, и что многое могло бы быть по-другому, если бы они могли общаться друг с другом. Он обнаружил, что русские — народ гордый и обладающий национальным самосознанием, но подозрительный ко всему иностранному и во всем и везде видящий шпионов. Они вели себя вежливо и дипломатично, много обещали, но выполняли только то, что было выгодно им самим. Форма правления в Советском Союзе напоминала «некоторые другие диктатуры».

Однако в целом «русские как люди внушали ему симпатию». Тур считал, что перед этим народом — большое будущее. Они стоят обеими ногами на земле и нетронуты, по его выражению, «современным абсурдным и безответственным менталитетом джаза и комиксов»{413}.

Туру довелось встречаться не только с жителями Финнмарка и русскими. Случилось так, что он оказался лицом к лицу с норвежскими нацистами. Самые ярые квислинговцы сбежали вместе с немцами при отступлении. Некоторые были арестованы, но многие оставались на свободе. Будучи в Вадсё, он вместе с начальником тюрьмы и фотографом побывал в месте на окраине города, где в большом бревенчатом доме содержались нацисты. Когда в помещение вошел младший лейтенант Хейердал в форме королевской армии и при оружии, тридцать два члена «Нашунал Самлинг» вскочили на ноги.

«Я не смог удержаться от того, чтобы использовать эту ситуацию. Сохраняя на лице неподвижную маску, наподобие гестаповской, я обошел их всех по кругу, медленно, не произнося ни слова. Остановился перед каждым и смерил его с головы до ног, и ни один мускул не дрогнул на моем лице. Некоторые из них, напуганные до смерти, стояли по стойке „смирно“, причем не только физически, но и духовно, уставившись куда-то мимо меня в воздух. Другие неуверенно отводили взгляд в сторону, третьи смотрели с плохо скрываемой смертельной ненавистью. Передо мной были мужчины от восемнадцати лет до шестидесяти с небольшим, причем некоторые были типы до того отвратительные, что непроизвольно возникали ассоциации с преисподней и самим чертом, а некоторые выглядели как самые обычные люди. Закончив обход по кругу, я направился к выходу и попросил типа, который выглядел самым коварным, идти за мной. Он неуверенно последовал, а остальные стояли и не двигались. В соседней комнате я задал ему несколько нелицеприятных вопросов, а потом поставил его к стене и попросил фотографа снять его с магниевой вспышкой. Этот тип, невысокого роста, с карими, мигающими глазами, в которых затаилась ненависть, и огромным ртом, на котором сияла заискивающая улыбка, оказался нацистским мэром Киркенеса».

На некотором расстоянии от дома стоял небольшой дощатый домик, где были заперты женщины-нацистки. Они ужинали и в страхе вскочили из-за стола, когда дверь открылась и вошел фенрик в норвежской военной форме. У одной из них на голове был тюрбан. Тур понял, что она, видимо, была наголо побрита за «особые отношения» с немецкими солдатами. Еще одна выглядела «типичной активисткой „Нашунал Самлинг“».

«Я спокойно и хладнокровно допросил каждую из них. Это были молодые уличные девчонки, которые с одинаковым рвением бросились бы в объятия русских, английских или немецких людей в военной форме. Соображали они плохо и с политической точки зрения опасности не представляли».

Женщину в тюрбане попросили снять головной убор и встать перед фотографом. Она замешкалась, отвернулась и начала что-то перебирать. Тогда охранник подошел к ней и сорвал тюрбан. «На голове торчком стояли коротенькие черные щетинки. Видимо, ей стало стыдно, и она заплакала».

Выдержать эту сцену было нелегко. «Я чувствовал себя подлецом, Гиммлером в квадрате», — признается Тур.

И почему вообще их держали взаперти? Да просто потому, что они по глупости вступили в «Нашунал Самлинг». «Если бы я был начальником тюрьмы, я бы их немедленно отпустил», — пишет Тур.

Постриженная наголо девушка рассказала ему, что таких, как она, стригли «лондонцы». Туру это не понравилось, «поскольку за все время до его отъезда у самих немцев и волоска на голове не тронули». Она рассказала также, что ей все это было очень обидно, потому что солдаты и пальцем не тронули девушек из богатых семей, за которыми водились и большие грешки.

Встреча с норвежскими нацистами потрясла Тура до глубины души. Он был возмущен их предательством, тем, что они пошли в услужение врагу. Он все время видел перед собой их лица. В памяти запечатлелось лицо мэра Киркенеса, этого убежденного нациста. Для Тура он стал символом всего самого злого на земле.

Эти встречи заставили его о многом задуматься. В дощатом домике перед ним предстали судьбы женщин, совершенно очевидно попавших в ловушку. Тот позор, которому их подвергли, не соответствовал их деяниям, которые объяснялись не желанием творить зло, а потребностью этих несчастных в человеческом тепле, в более хорошей жизни. Образ женщины с тюрбаном на голове как символ случайного, неосознанного пособника нацистов не шел у него из головы. Когда охранник сорвал с нее головной убор, Хейердал почувствовал себя палачом.

Тур, конечно же, был полон презрения к женщинам, жившим в дощатом домике, такого же презрения, какое он испытывал ко всему неуправляемому и безудержному в западной культуре, — на этот раз оно предстало в образе распущенных уличных девчонок. Однако, занимаясь проституцией, они вовсе не стремились стать нацистами. С политической точки зрения они были чистым листом, и поэтому он считал, что их нужно отпустить.

«Человек за бортом!» — раздался громкий крик на миноносце «Замбези». На море жуткий шторм, и дюжина глубинных бомб сорвалась с привязи, одна их них взорвалась и пробила дыру в палубе, остальные катаются вокруг и тоже могут в любой момент взорваться. В попытках как-то обезвредить бомбы, в сутолоке один из матросов упал за борт. Его товарищи видят, как он барахтается в морской пене, кричит и зовет на помощь, но спасательные шлюпки висят на шлюпбалках разбитые штормом, и нет никакой возможности спустить их на воду. Капитан не решился развернуть свое стройное и гибкое судно, в опасении, что оно может перевернуться на следующей большой волне. Сделать, к сожалению, ничего нельзя, и они видят, как матрос исчезает во мраке.

Тур пишет: «Это было ужасающее зрелище!»{414} Но он не задумывается о сиюминутно грозящей ему самому опасности, во всяком случае, не пишет об этом Лив. Несколько раз его чуть не постигла судьба этого матроса — например, когда «Тансберг Касл» налетел на мину, а его по случайности не было на борту, или когда полковник Дал спешно отозвал его с выполнения задания в Смалфьорде, которое оказалось для его товарищей смертельным. А во время шторма все они могли исчезнуть в пучине вслед за этим матросом, если бы взорвались остальные глубинные бомбы.

Может быть, у него действительно девять жизней? Только не надо верить в это самому…

Вскоре после того, как Тур Хейердал покинул Финнмарк, Бьорн Рёрхольт получил приказ вернуться в Лондон для получения новой радиоаппаратуры{415}. Он прилетел в Лондон через Стокгольм и попал в британскую столицу почти одновременно с Туром. Здесь они оказались в центре внимания, ибо были первыми очевидцами, которые могли доложить военным и гражданским властям о ситуации в освобожденной части Финнмарка.

В ночь на 26 января Тур написал довольно горький и язвительный рапорт, и хотя он был всего лишь фенриком, рапорт в тот же день попал на стол верховного главнокомандующего{416}. Бьорн Рёрхольт был допущен с рассказом о своих впечатлениях к самому королю{417}. Интерес к ситуации в Финнмарке проявили не только норвежские власти. Би-би-си также заинтересовалась сообщениями о происходящем в Норвегии.

Презрение фру Алисон Хейердал к немцам стало еще сильнее, когда они оккупировали Норвегию. Она жила по-прежнему в Рустахогде недалеко от Лиллехаммера, где с самого начала включилась в нелегальную деятельность. Ее дом, называвшийся Гранли, находился в стороне от дороги и годился в качестве укрытия для диверсантов и борцов Сопротивления. Со временем Гранли стал местом явки для людей, засылаемых из Англии для связи с местным отделением «Милорга»{418}. Какое-то время подпольщики печатали в доме Алисон свою нелегальную газету «Йеммефронтен»{419}. Иногда нелегальная деятельность принимала такой активный характер, что Алисон приходилось переселяться в Свиппопп, пустовавший с тех пор, как Тур и Лив уехали в Канаду.

Как-то вечером, в конце января 1945 года она услышала, что кто-то топчется на крыльце. Алисон подошла к двери.

— Не видели ли вы здесь человека с левой рукой на перевязи? — спросили снаружи.

— Видела, а в правой руке он держал корзину.

Это был пароль. Она открыла дверь, на пороге стоял «Пер». Он бывал у Алисон и раньше, и она хорошо его знала, хотя понятия не имела о том, как его звали в действительности и кем он был на самом деле. Она знала только, что он родом из Олесунна.

Будучи борцом Сопротивления, Пер постоянно перемещался, но на этот раз он остался в Гранли целых четырнадцать дней. У него был небольшой радиоприемник, с помощью которого он мог ловить «радио Лондона», как называли они передачи Би-би-си. Как-то вечером, когда Пер и Алисон сидели в наушниках перед приемником, они услышали объявление о том, что завтра «фенрик Тур Хейердал расскажет о ситуации в Финнмарке»{420}.

Тур? По радио?

Алисон не видела своего сына уже четыре с половиной года. Пока он находился в Северной Америке, они переписывались. Но потом письма прекратились, и с тех пор она не знала, где он и что делает.

Пер собирался на следующее утро уезжать, но решил остаться еще на один день. Ведь не мог же он уехать и забрать приемник, не дав Алисон услышать сына!{421}.

Ей было семьдесят два года, но она еще была бодра душой и телом. И все же ее руки слегка дрожали, когда следующим вечером она всовывала в ухо наушник. В последний раз она слышала голос Тура в сентябре 1939 года, когда он пришел попрощаться перед отъездом. А сегодня на календаре было 6 февраля 1945 года.

На часах 19.30, на улице перед домом Алисон совсем темно. Приемник слегка хрипит, но она слышит каждое слово. После новостей слово дали Туру Хейердалу. Его представляют как первого норвежского военного, ставшего очевидцем ситуации в опустошенном войной Финнмарке{422}.

Алисон навострила уши. Ну конечно, это он. Тот же самый голос, не низкий и не высокий, — нет, пожалуй, все-таки слегка высокий.

«Я только что вернулся с севера. <…> Как вы знаете, сегодня наши войска взяли на себя инициативу в Финнмарке. За нами стоят русские — солидные ребята в овчинных тулупах, которые похожи скорее на мирных охотников, нежели на внушающих страх вояк… <…>»{423}

Он говорил недолго, всего несколько минут. Но Алисон услышала его голос — он побывал в Финнмарке, а потом вернулся в Лондон! Она не поняла причины его возвращения, но это и не имело значения. Самое главное, что он жив, находится в полном порядке и участвует в борьбе! Теперь надо только, чтобы скорей окончилась война, и она снова будет вместе со всеми ними — Туром, Лив, маленьким Туром и Бамсе, которого она еще не видела.

Но грозные тучи войны над страной пока еще не развеялись, и Алисон с тяжелым сердцем выслушала рассказ Тура о бесчинствах немцев на Севере, о тактике выжженной земли, о своих соотечественниках, страдающих от голода и болезней, нехватке врачей и лекарств, нарушенном телефонном сообщении, машинах, которые не могли ездить, и лошадях, которые не могли везти поклажу, и о немецких солдатах, которые жгли овец из огнеметов.

Но даже этот рассказ был лишен некоторых деталей. Все передачи Би-би-си, будь-то для англичан или народов других стран, проходили строжайшую цензуру. В эфир не допускались сообщения, которые могли нанести урон ходу войны или ослабить боевой дух солдат, критические замечания в адрес своих вообще исключались, и Тур со своими строгими критериями истины должен был уступить. Война есть война, в том числе, для идеалистов.

Все, что он говорил, было правдой. Неправда заключалась в том, о чем умалчивалось. Поэтому Алисон не услышала ни слова о плохом обмундировании, в котором ее сын переживал зимнюю стужу. Она не узнала о холодном, полном презрения приеме, ожидавшем норвежских солдат на родине, и их разочаровании в том, что их не встречали как освободителей.

За несколько дней, проведенных в Лондоне, Тур выступил по радио девять раз — с сообщениями или интервью. Он приходил с заранее написанным текстом, а если передача имела форму интервью, то вопросы и ответы также были записаны заранее. В передачах на Францию, Германию, Великобританию и США он жонглировал иностранными словами на французском, немецком и английском языках. И хотя Тур стал частью «лондонской» пропагандистской машины, которая ему быстро осточертела, он все же испытывал удовольствие от ажиотажа и внимания к собственной персоне. Так, он с энтузиазмом пишет Лив, что «его имя неоднократно повторяется, упоминаются его книги, путешествия на острова в Тихом океане, членство в „Международном клубе путешественников“» и многое другое. Би-би-си даже отважилась упомянуть, что «немало слушателей уже меня знают»{424}. Конечно, обстоятельства были специфические, но все же имя Тура Хейердала впервые прозвучало в мировом масштабе.

Радиосигналы Би-би-си были сильными, и при нормальных условиях голос Тура вполне могли услышать — при условии, что у них были радиоприемники, — и Лив, находящаяся недалеко от Нью-Йорка, и Алисон в Лиллехаммере. Но на это он мог только надеяться. Это было, в общем, не так уж и важно, поскольку он все равно узнать этого не мог, а если и узнал бы, то не скоро. Почта работала нерегулярно, последнее письмо от Лив он получил в октябре. Он надеялся, что в Лондоне его ждет куча писем, но надежда не оправдалась. Эти письма переслали ему в Финнмарк, так что он разминулся с ними по дороге.

Пребывание в Финнмарке дало Хейердалу много пищи для размышлений. Он многое пережил и многое успел сделать. Несмотря на нехватку радиооборудования, плохие спальные мешки и промерзшие сапоги, он почувствовал впервые с тех пор, как надел униформу, что занимается чем-то полезным, что теория превращается в практику. Но в Лондоне все вернулось на круги своя. Интерес Би-би-си к нему постепенно угас, и Туру вновь пришлось обивать пороги военных учреждений. Правда, теперь к нему прислушиваются и реагируют на его слова с пониманием; тем не менее, он нуждается в поддержке. Проведя несколько недель в английской столице, он вновь пишет Лив о своей преданности:

«Я не знаю, осознаешь ли ты, как мне важно знать, что у меня есть ты, что ты моя и что мы вместе. Ты и дети поддерживаете меня всегда и повсюду, иначе жизнь стала бы бессмысленной, и я наверняка попал бы в ловушку, как случается со многими в одиночестве»{425}.

Он со страхом спрашивает, что может сделать с ними долгая разлука. Узнают ли они друг друга? Иногда он чувствует угрызения совести: «Мне кажется, что со мной будет легче иметь дело, чем в последние годы, когда я был в подавленном состоянии».

Он идет дальше и глубже и пытается объяснить: «После нашего возвращения с островов Тихого океана, мне часто казалось, что я хожу в оковах и ничего не могу добиться».

Лив написала Алисон перед тем, как они с Туром собирались отплыть из Норвегии в Ванкувер на пароходе «Авраам Линкольн»: «Я хочу, чтобы ты поняла меня правильно; я вовсе не говорю, что я несчастна в браке, напротив, я счастлива. Но последний год был таким трудным. Дорогая мама, я так рада, что нас ожидает что-то новое и Тур снова сможет почувствовать себя молодым и счастливым».

Неужели поражение Тура на Фату-Хиве было сильнее, чем он думал?

Он отправился на острова в Тихом океане, чтобы стать свободным, однако озабоченность Лив и его собственные слова об оковах свидетельствуют о том, что по возвращении домой он чувствовал себя как птица в клетке. Но это было давно, а сейчас многое изменилось:

«Я почему-то чувствую, что стал опять гораздо свободнее. Может быть, потому, что очень большая часть нашего мира сидит в оковах, не знаю. Но я чувствую гораздо большую уверенность в своих силах и решимость, я больше не стыжусь того, что ничего толкового не сделал».

Когда Тур отправился на Фату-Хиву, он едва ли понимал, что его там ждет. Он вырос в защищенной и избалованной атмосфере и всегда видел перед собой только открытый путь без преград. На Фату-Хиве он обнаружил, что действительность не соответствует его представлениям о ней, и вернулся домой несколько обескураженным. Затем последовало время тяжких испытаний — поиски работы в Ванкувере, труд в тяжелых условия на заводе в Трейле, не говоря уже о безнадежной борьбе с военными ветряными мельницами в британских средневековых замках.

Тур вступил в жизнь, полный романтической отваги и решимости. Когда у него ничего не получилось, он никак не мог понять, в чем дело, ибо воспринимал препятствия как проявление несправедливости. Лив вспоминала, что он стал неуправляемым, а порой таким капризным, что с ним невозможно было находиться под одной крышей. Он пришел в уныние, пал духом и пребывал в таком состоянии и в Свиппоппе, и в Трейле, и в Балтиморе, пока «чаша не переполнилась» и он после долгих раздумий не отправился на войну. Затем трудности, по-видимому, закалили его, ибо он научился добиваться своего, шаг за шагом преодолевая сопротивление, постепенно сбрасывая связывающие его оковы, а не бросаясь на полном скаку в атаку. Он, наконец, решился признаться себе самому в том, что он не верил в собственные силы. Теперь же вера в себя вернулась к нему, и он смог пообещать Лив, что сделает все возможное, чтобы с ним было легче общаться.

Именно благодаря этой вновь обретенной вере в собственные силы Тур смог избавиться еще от одной важной проблемы. «Терзания вокруг написания докторской диссертации, которой ждет от меня вся семья, рассеялись как пыль», — пишет он Лив спустя несколько недель{426}.

Если верить Туру на слово, то ему удалось выйти из ситуации постоянного ожидания, которую он на протяжении нескольких лет создавал вокруг своей все откладываемой докторской диссертацией, которая должна была стать прорывом в будущее. Он работал над рукописью диссертации днем и ночью с тех пор, как вернулся с Фату-Хивы, и до отъезда в Балтимор. Война вынудила его отказаться от этой затеи, и поэтому военные будни, в которые он постепенно втягивался, ощущались особенно бессмысленными. Но диссертация потеряла для него первостепенное значение. И сейчас, когда ему, наконец, удалось преодолеть состояние фрустрации, он почувствовал, что ему будет легче выполнить обещание, данное Лив. Она жаловалась на то, что Тур слишком мало внимания уделяет семье и детям, а это объяснялось тем, что он все время сидел и писал.

Но если он избавился от терзаний, то нет оснований полагать, что ему также удалось избавиться от амбиций. Правда, в письме он признается, что «мои домашние знают, что я, во всяком случае, в жизни не пропаду». В конце войны Тур с нетерпением ждет не только встречи с Лив и детьми, но и возобновления научной работы. Гипотеза о происхождении полинезийцев не дает ему покоя.

В марте, после пятимесячного перерыва, он наконец получает письмо от Лив. Гитлера загнали в угол, и мирная жизнь вот-вот наступит. Тур чувствует себя на коне и в ответном письме просит Лив подождать еще немного — мечты о докторской степени, оказывается, не забыты: «Я часто думаю о том, что это длительное безутешное ожидание может повлиять на тебя. Не поддавайся и не падай духом. Изучай все, что только можно про индейцев и про жителей Океании, а также все, что, возможно, пригодится нам в работе, за которую мы примемся, когда вновь будем вместе»{427}.

Теперь он больше всего интересуется детьми. В письмо Лив вложила фотографии маленького Тура и Бамсе, и это вдохновили Хейердала на лекцию о воспитании детей. «Мне совсем не нравятся фотографии, на которых Тур и Бамсе лежат за ящиками и стреляют из ружья. Я думаю, что совсем необязательно сеять подобные семена в детских душах. Они не должны привыкать к тому, что война — это героический подвиг, что это весело или здорово. В таком духе воспитывают своих детей немцы, и хотя дети пока еще ничего не понимают, в их душе тлеют эти идеи. <…> Окажи мне любезность, Лив, и держи детей подальше от этого, как в жизни, так и в игре».

Тур считает, что вместо этого дети должны узнавать как можно больше о животных, жизни на свежем воздухе и замечательных явлениях природы. На простых примерах они должны узнать, как возник мир, и вместе с примитивными народами «верить в то, что Бог — удивительно добрый старый человек», ибо эта мысль ближе к истине, чем «запутанный бред больного воображения, сочиняемый нами, взрослыми».

Во время пребывания в Лондоне Бьорн Рёрхольт повторно получил задание восстановить с Финнмарком устойчивую связь. Тур Хейердал был назначен его заместителем. На этот раз они отправлялись не с конвоем, а самолетом через Стокгольм, где следовало провести большую подготовительную работу. В то время как Рёрхольт отвечал за техническое обеспечение, Хейердалу было поручено найти и обучить персонал.

В одной из казарм в Аксвалле, неподалеку от шведской столицы, он получил под командование группу из сорока человек, составлявших силы норвежской полиции в Швеции. В армии группа была известна под номером 550; среди прочих в нее входили телеграфисты и дешифровщики, что несколько облегчало решение задачи, поставленной перед Хейердалом. Он должен был обучить своих подчиненных радиотехнике и подтянуть их физическую подготовку, а затем отобрать из них наиболее подходящих для отправки в Финнмарк.

Ситуация была новой для Тура. До этого он всегда был в подчиненном положении. Сейчас, впервые в жизни ему предстояло стать руководителем.

Как-то утром, во время построения, фенрик Хейердал зачитал имена шестнадцати человек. Одного из них звали Йенс Вессель Берг. Он был из Драммена и до войны работал радистом у одного инженера. Во время оккупации Берг принимал участие в нелегальной работе, и на его след напало гестапо. Но ему удалось бежать, и он очутился в Швеции. Здесь он некоторое время зарабатывал себе на жизнь, работая лесорубом и батраком, а затем попал в отряд полиции.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК