ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сергей помнил рассказы отца об учебе в столице, и теперь, когда до Петербурга оставалось совсем немного — уже потянулись черные дымные окраины громадного города, — он должен был испытывать радостное нетерпение, однако ничего похожего… Виною этому было расставание с родными местами, с матерью. Братья Боря и Степа в последние дни не отходили от него и с готовностью бросались исполнять любое его желание, у матери не проходила подозрительная краснота как бы воспаленных век. Сергей все видел и все понимал. Жалость — вот что испытывал он, проводя оставшиеся до отъезда дни в родной семье. Но переступить рубеж было необходимо, впереди простиралась долгая самостоятельная жизнь, и у него имелись свои планы, свои надежды на то, как ее устроить лучшим образом.

Поезд замедлил ход, внезапно погасли дневные краски, вагон остановился под высокой закопченной крышей. На приступ ринулись развязные столичные носильщики. Петербург…

Если еще совсем недавно после родительского имения Кишинев показался Сергею удивительным скоплением всего, что устроено человеческими руками, то столица империи, великолепный северный дворцовый город, уже не поразила, не ослепила: провинциальный юноша оказался способен на спокойные неторопливые наблюдения.

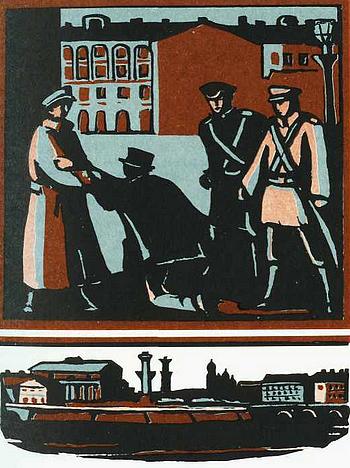

Величественный, неповторимо прекрасный град Петра, изображенный Пушкиным в прологе к «Медному всаднику», словно тщился подчеркнуть блеск и непоколебимость империи.

В Технологическом институте рядом с Сергеем сидели молодые люди, белоподкладочники, хорошо болтающие, завсегдатаи театральных премьер. К ним следовало присмотреться и понять.

В душе Сергея не прекращалась мучительно тяжелая работа по выбору жизненного пути. В одном он был уверен: в правильном выборе института, «Техноложки». Окраины Петербурга заволакивались дымом фабрик и заводов. Кто-то из студентов, как рассказывали Сергею, бросил учебу и уехал работать на Урал. Вот где было настоящее торжество промышленности! Наступали новые времена, требовались новые люди.

До самого берега далекого океана, до Владивостока, был проложен железнодорожный путь. По рельсам побежали поезда, во много раз сокращая путь, по которому еще совсем недавно месяцами тащились скрипучие телеги переселенцев. Строительство дороги через всю необозримую страну называли чудом века.

По проспектам Петербурга проносились новенькие авто, пугая тысячных рысаков и тощих извозчичьих кляч. Блистали стеклянные громады банков и контор. Вместо чадных трактиров появились настоящие храмы изысканного обжорства. До самого рассвета там не затихало угарное веселье. Ловкие люди, делающие состояния словно из воздуха, забывались в винных парах, желая дать роздых нервам, издерганным делами.

Постепенно Сергей научился по лицам, по повадкам узнавать, в каком институте учится тот или иной студент. «Гуманитарии» были беспечны и развинченны, «техники» же поражали собранностью и уверенностью. Уж им-то жизнь ловушки не расставит! Они со знанием дела толковали о высоких окладах инженеров. Это подрастала новая каста богачей, членов правлений железных дорог, заводов и фабрик.

Индустриальное преображение страны, открытия науки давали ему силы и уверенность. Чтобы достойно войти в будущую жизнь, следовало всячески усовершенствовать свои личные качества, обрести достоинства полезного работника. И Сергей продумал и записал 22 правила для своего образа жизни: отказ от алкоголя и табака, от мучной и жирной пищи, занятия спортом, презрение к праздной болтовне, чистота тела, белья, одежды. Правила должны были помочь ему сделаться твердым, ценным человеком.

В «Техноложке» Сергею полюбились занятия в лабораториях. Это совпало с его желанием познать труд и ремесло, упражнять свои мускулы не только гимнастикой, но и полезной работой. Чтобы не оказаться застигнутым жизнью врасплох, следовало быть готовым ко всему, уметь исполнять и скучный, неинтересный труд.

Что он прежде знал? Весь его опыт — усадьба и жизнь вокруг усадьбы. Но как огромен мир! Все в этом мире происходит не по воле случая, а по жестокой закономерности. Узнать бы, постичь эту закономерность!

Петербург по-прежнему радовал глаз блеском своих дворцов, невесомостью мостов через Неву, величественной громадой Исаакиевского собора, архитектурным чудом Дворцовой площади. Безмолвствовали статуи на карнизах Зимнего дворца, в небе, объятом заревом, плыли ангел Петропавловской крепости и Адмиралтейская игла, красовались творения человеческого гения: решетки старинных садов, гранитная облицовка невских берегов, скала Фальконета, аркады Эрмитажа, малахит Строгановских галерей. Биронов замок вписывался охрой своих квадратных стен в сероватый колер старинного петербургского неба. Но Сергей знал, что помимо этой фасадной стороны существовал совершенно другой город — Петербург униженных людей Гоголя и Достоевского. Так же и сокурсники вокруг: одни ломились на премьеры и подносили актрисам букеты, посещали рестораны и делились заграничными впечатлениями, другие же бегали по урокам в дырявых сапогах и обедали хлебом с колбасой.

С Урала вернулся тот самый студент, бросивший учебу, его звали Федор Баткин. Сергею он был интересен как раз своими уральскими впечатлениями. Что ни говори, а Федор на своей шкуре испытал те блага, которые несла индустриализация страны.

Рассказ Баткина разочаровал Сергея. Новый знакомый поведал ему о каторжных условиях жизни рабочих, о засилье иностранных специалистов, озабоченных лишь наживой.

— Не верьте, батенька, никаким сказкам. И вовсе незачем ездить на этот трехпогибельный Урал. Поезжайте на окраины Петербурга. То же самое, уверяю вас! Дымит везде: на Выборгской стороне, на Охте, на Шлиссельбургском тракте. Когда я слышу, как восторгаются прогрессом, мне становится смешно. Слепые люди! Если бы они знали настроение рабочих! У-у, это не наши богобоязненные мужички. Что вы!

Обитал Баткин где-то в районе Тентелевки, и ему был хорошо знаком быт рабочих. Он говорил, что человек, поступающий на завод, соглашается продавать 16 часов своей суточной жизни хозяевам машин и сырья. Такого каторжного труда не вынесет даже лошадь. И вот результат: на сотню рабочих приходится до 30 увечных и по 75 чахоточных. Даже для войны такие потери были бы слишком велики. Получается, что промышленники самые злостные враги рабочего люда.

Сергею становилось страшно. Он жил и ничего не знал об этом. Баткин тонко усмехался.

— Я гляжу, вы, батенька, еще совсем домашний. Хотите, сходим со мной в одно место? О, не пугайтесь! Самое обычное собрание. Там выступают, спорят. Послушаете… Это интересно.

Договорились пойти в конце недели.

Сергею снова подумалось о студенческой молодости отца. И в те далекие годы молодые люди, съехавшиеся в Петербург со всех концов страны, невольно заражались возмущением порядками, царившими в империи. Правительство боролось со студенчеством тюрьмами, каторгой, виселицами. Но террор лишь подливал масла в огонь. Судебные процессы над политическими преступниками шли один за другим. На всю страну прогремели пророческие слова Петра Алексеева о возмездии тиранам. Столичное студенчество по традиции выступало застрельщиком в накаляющихся схватках с самодержавием.

Петербургская «Техиоложка» с давних пор была на плохом счету в охранном отделении.

На студенческих сходках «техников» выступали университетские, бестужевки, мелькали форменные кители слушателей военно-медицинской академии. Мало-помалу в этой кипящей среде интеллигентной молодежи стали появляться люди, в одежде мастеровых. Это были «глухари»-клепальщики с Адмиралтейского завода, смазчики и кочегары с Металлического, вагранщики из вагонных мастерских.

Из студенческого окружения Сергей давно выделил Всеволода Сибирцева с экономического факультета Политехнического института. В Петербург он приехал с Дальнего Востока. Про него рассказывали, что в гимназии во время панихиды по умершему Александру III он не опустился на колени. Возник скандал, замять его удалось лишь благодаря влиянию его родителей. Во Владивостоке они были заметными людьми, их знал весь город. Сибирцев, что очень импонировало Сергею, был прекрасно развит физически, недавно он ездил в Прагу на слет сокольских гимнастов. Несколько раз в институте вместе с Сибирцевым появлялся Константин Суханов, студент университета. О нем говорили, что он уже успел посидеть в тюрьме за участие в демонстрации против расстрела рабочих на далеких Ленских приисках в Сибири. А был, как рассказывали, сыном вице-губернатора!

Как и во времена отцовской молодости, студенты и курсистки не желали жить в ладу с правительством. Возникали кружки, землячества, политические партии, и всяк предлагал свой план общественного переустройства.

Градус студенческого возбуждения все возрастал. Любимым профессорам устраивали бешеные овации, нелюбимым мстили — не посещали их лекций. Петербург был наводнен слухами о настроениях студенчества они становились как бы барометром политического настроения. Сергей обратил внимание, что студентам это льстило. Наказания уже никого не страшили, наоборот, ими даже гордились. Константина Суханова, попробовавшего тюремной каши, курсистки провожали восторженными взглядами. Сын вице-губернатора ходил в рабочей сатиновой косоворотке. Поговаривали, что он и Всеволод Сибирцев — свои люди на заводах «Новый Лесснер» и «Айваз».

Однажды за Сергеем зашел Федор Баткин и они отправились на собрание студенческого землячества — сегодня должен был читаться реферат о положении в деревне.

— Вы же должны знать деревню, — заметил Федор. — У вас, рассказывают, имение.

— У родителей, — сухо уточнил Сергей.

Он никогда не скрывал своего происхождения, но твердо решил не повторять судьбы отца. Жизнь его сложится совершенно иначе.

После неловкого молчания первым заговорил Федор Баткин. Он стал рассказывать о деятельности так называемых студенческих землячеств. Кое-что Сергей знал и сам. Первоначально эти объединения учащейся молодежи имели целью облегчить существование в столице, вдали от родных мест. Помимо чисто товарищеского общения студенты оказывали друг другу и посильную материальную помощь. В земляческом «обществе взаимного кредита» можно было взять денег на уплату за квартиру, на покупку учебников, обуви, одежды. Затем образовались кружки «саморазвития», начали собирать библиотеки, на собраниях стали читаться рефераты по острым темам современной жизни, составляться петиции начальству, протесты, а там и прокламации. Землячества, таким образом, превратились в одну из форм оппозиционерства и официально были запрещены. Но существовать они не перестали, наоборот, деятельность их ширилась, обретала злободневность. Одной из таких боевых организаций студентов стало в Петербурге дальневосточное землячество, в частности отколовшееся от него уссурийское, куда входили молодые люди, приехавшие в столицу с самого края света, с далекого океанского берега России.

Когда Федор и Сергей явились в учебный корпус, в коридоре было уже не протолкнуться. У входа в большую аудиторию кипел людской водоворот. Пришлось остановиться, пережидая. Сергей услышал, что с Федором кто-то поздоровался, и обернулся. Рядом стоял Константин Суханов, тоже не пожелавший лезть в толчею. Косой клин ворота его сатиновой рубашки свисал на грудь, открывая молодую крепкую шею. Суханов, похмыкивая, качал головой и еле слышно напевал: «Сам узнаешь, будет время, бранное житье…» К нему подошла и о чем-то горячо заговорила молоденькая девушка со скуластым лицом — Мария Сахьянова. На Сергея повеяло далью неведомого края.

Реферат о положении в русской деревне читал совсем незнакомый Сергею человек в такой же, как у Суханова, косоворотке. Слушали его внимательно. Оратор глухим пророческим голосом кидал в притихшую аудиторию страшные слова. Близится новая революция, которая сметет с земли «всех нас вместе с нашими усадьбами, имениями, вместе со всем нашим образованием, женами, орденами».

— В русской крестьянской люльке сейчас нетерпеливо пробует голос будущее не только России, но и всего мира!

Ему бешено аплодировали. Однако Федор Баткин хмурился и разочарованно почесывал бровь. Он несколько раз сбоку взглянул на Сергея, как бы желая узнать его оценку всему услышанному.

Признаться, реферат Сергею не понравился. Он ожидал услышать что-либо основательное. Невольно пришли на память картинки убогого крестьянского быта. Ранний зимний вечер, в тесных и душных избенках укладываются спать детвора и старики, на лавках расстилают полушубки молодые пары, на шестке устроился кот, перед печкой тяжело вздыхает новорожденный теленок, у самой двери хрюкают отъемыши поросята, с потолочной матицы свешивается зыбка с будущим наследником всего этого убожества, а по зыбке, по стенам сотнями шелестят тараканы…

— Спорно, спорно, очень спорно, — бормотал Федор Баткин, пробираясь к выходу. — Но вы обратили внимание, с каким интересом слушали? Люди стремятся действовать. Но как, в каком направлении? Это сейчас самое важное, самое острое.

Сергей поинтересовался, какой партии Баткин симпатизирует. Тот задумался.

— Вообще-то эсеры, не отнимешь, решительные люди.

О большевиках он тоже отозвался с уважением, однако насчет отмены частной собственности с сомнением покачал головой. Баткин куда-то торопился и стал прощаться. Издалека, из-за Невы, студеный ветер принес печальное пение заводского гудка. Оба невольно прислушались. Это становилось приметой времени: голоса фабричных гудков достигали самого центра столицы.

— Гудят… — неопределенно проговорил Баткин и, пожав Сергею руку, пошел своей дорогой.

До поздней ночи Сергей бродил по городу. На Сенатской площади ветер гнал сухую поземку. Историческая площадь! Это сюда далеким декабрьским утром вышли с горсткой войск мятежные молодые люди, лучшие сыны России. Отец, Георгий Иванович, всегда с уважением отзывался о декабристах.

Под мерный звон замерзших колоколов Исаакиевского собора Сергей побрел с площади. Над головой взметнулись медные копыта царского коня, застывшего перед обрывом с Фальконетовой скалы. На чугунных столбах мотались фонари, освещая каменную горбину Троицкого моста. Худенькая девчонка, согнувшись, брела по мосту, и ветер рвал ее истрепанную одежонку. Суров к бездомным зимний ветер в Петербурге!

Домой Сергей вернулся на рассвете. Он стянул тяжелую шинель и, не разуваясь, повалился на диван. Чаю бы сейчас горячего или подогретого вина. Горели нахлестанные снегом щеки. Итак, к чему же он пришел? Далекий предок Иордании, Пушкин, декабристы, перебитая судьба отца… Более века тлело и постепенно разгоралось из искры недовольства русское подвижничество революционеров. Сейчас критические годы. Впрочем, для кого они критические? Пожалуй, только для него. Он понимает, что пора принять решение, одно-единственное на всю жизнь. Где же его место в предстоящей борьбе? Незаметно он стал засыпать и вдруг раскрыл глаза, с тоскою огляделся. Все было прежним. Неужели и ему, со всеми его мыслями, стремлениями, суждено повторить судьбу несчастного отца?

По коридору прошлепала сонная кухарка и стала греметь в кухне, растапливая печь. В соседней комнате проснулся жилец, немолодой чертежник, франт и сердцеед, спросил чаю и, посвистывая, уселся за чертежную доску. Начался еще один день!

«Не пойти ли, как Федор Баткин, на какой-нибудь завод рабочим? Хоть что-то увижу, узнаю…»

Но тот же Баткин скоро, слишком скоро вернулся с Урала и сейчас нашел выход своим стремлениям в чем-то совершенно ином. Интересно, в чем? В какой-то не совсем ясной деятельности землячества? Но в этом ли истина? Может, только поиск истины? Сколько уж их было, этих поисков! Страдали целые поколения молодых людей, искренне стремившихся облегчить положение своего народа.

Вчера Федор Баткин обмолвился насчет того, что Лазо является владельцем целого имения. Ничего не делая, он получает деньги из дому и может не заботиться ни о пропитании, ни об одежде. Выходит, право частной собственности — это право на чужой труд. Так что же, может, отказаться от домашней помощи, стать человеком без роду и племени и ломить своим горбом, как говорят в народе? Но в этом отказе явственно проглядывает нечто картинное, на публику. Да и попробуй объяснить все матери! У нее одна мечта, одно стремление: выполнить завет отца — дать детям образование.

Все чаще вспоминался Константин Суханов. Тоже ведь отравлен происхождением, а нашел же выход! Примечательно, что своей учебой Суханов, по всей видимости, нисколечко не тяготится. Не последовать ли его примеру: воспользоваться преимуществами своего положения и налечь изо всех сил на учебу, получить образование, диплом и стать полезным тем, кому в конце концов понадобятся и его способности, и вся его жизнь?

Жаль, он не может всем поделиться с матерью. Человек старого закала, она не поймет его сомнений. Написать, что 28 членов Государственного совета империи получают жалованье миллион рублей, а заседают всего несколько раз в году. Доход крестьянина — рубль сорок копеек в год. Разница чудовищная! Ну и что же, скажет мать, не нами это заведено. Да, заведено не нами, но почему бы нам, именно нам не поломать этот преступный порядок? Жалко привилегий, обеспеченности, покоя? Кому-то, видимо, действительно жаль. Но только не ему, о нет! С радостью откажется…

Война.

Если верить газетам, изо всех сил возбуждающим патриотические настроения, то вся вина за начавшееся кровопролитие целиком ложится на противника: зверь, изверг — это доказывается очень легко, в два счета.

На всех заборах империи появились лиловые и голубые листки с двуглавым орлом: «Призвать на военную службу…»

Гром оркестров в первые дни войны, лихие песни новобранцев, беснование ораторов на трибунах заглушали тоскливый бабий вой по кормильцам, которых нескончаемыми эшелонами повезли к полям небывало страшной бойни. Оторвав миллионы мужчин от работы, от семьи, надо было заставить их бодро, весело идти под пули.

В чаду патриотического угара произошел разгром германского посольства. Сам император облачился в офицерский полевой мундир. Из Восточной Пруссии стали поступать первые победные реляции: армия генерала Самсонова принялась перемалывать самые отборные немецкие дивизии. Еще немного — и путь на Берлин открыт.

Безусые кадетики, будущие офицеры, с упоением долбили по учебникам: «Россия — государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его — быть розою света». Напыщенность военных переходила все границы. Каждый, кто натянул на себя мундир с погонами, поглядывал на штатских, как на ничтожество. Офицеры нагло заглядывали под дамские шляпки: женщины представлялись им чем-то вроде законной добычи победителей.

Однажды Сергей стал свидетелем такого происшествия. Впереди него по тротуару бойко, в ногу, шагали двое офицеров, как видно новоиспеченных. Уже в самой походке их чувствовался вызов. Прохожие от них шарахались. Чиновник, в пальтишке, очках, выбежал из аптеки и вдруг затоптался на тротуаре, близоруко вчитываясь в узенький листочек рецепта. В другой руке он держал скляночку с лекарством. На свою беду, чиновник оказался на самой дороге бравых офицеров. Они остановились и переглянулись.

— Разорвем? — деловито предложил один из них. Взявшись за полы чиновникова пальтишка, офицеры дружно рванули каждый в свою сторону. Ветхое пальтишко разлетелось на две половины до самого воротника.

Упала скляночка, жалобно тренькнули очки. Офицеры хохотали.

У Сергея потемнело в глазах.

— Стыдно! — крикнул он, бросаясь к офицерам. Несчастный чиновник ползал по тротуару, собирал стеклышки. Прохожие благоразумно сворачивали в сторону.

Офицеры, два безусых прапорщика, задиристо оглядели неожиданного заступника и, надо полагать, оценили ширину и крепость его плеч. Один из них проговорил:

— Ну его, идем. Еще связываться!

Сергей нагнулся к чиновнику.

— Позвольте, я вам помогу.

Пробежал мальчишка-газетчик, выкрикивая что-то и размахивая экстренным выпуском. Вслед ему недоуменно поворачивались головы. Кое-кто из прохожих подзывал его, совал монетку и раскрывал газетный лист. Не верилось глазам: еще совсем недавно славный генерал Самсонов неудержимо пер вперед, а вот, пожалуйста, — беда, неожиданное поражение, Самсонов пускает себе пулю в лоб.

Отрезвление было обидным, горьким. От недавней уверенности не осталось и следа. Наоборот, теперь казалось, что никакой уверенности не было и в помине. Какая уж уверенность!

Война с необыкновенной быстротой расшатала все устои. Студенты и курсистки, дети последнего поколения старой России, в эти сумасшедшие дни учебу забросили. До ученья ли!

Сергей теперь всей душой надеялся на будущее.

Разумеется, хозяин будущей России выйдет не из крестьянской люльки. Но кто же он будет, откуда возьмется?

Многие «уссурийцы» преклоняются перед пролетариатом. Но Баткин прав: а чем еще, кроме своего озлобления, полезен этот самый пролетариат? Объединенностью на своих фабриках и заводах? Однако мужик, крестьянин со своей вековой общиной, представлялся Баткину более организованным. И Сергею казалось, что Баткин в чем-то прав… Фабричных и заводских рабочих Сергей, по существу, не знал. У себя в цехах они изготовляли боевые орудия, броневые плиты, башенные установки, станки и лафеты, снаряды и торпеды и время от времени появлялись в центре столицы, чумазые от машинного масла и угольной пыли, дерзкие и злые. Совершенно новый пласт людей, все богатство которых в паре рук. Привыкнув до всего доходить своим умом, Сергей достал брошюру Энгельса «Положение рабочего класса в Англии».

А в России? Непонятно все, раздвоенность… К кому прибиться, за кем идти, в кого поверить?

Зимой Москва наводнилась небывалым количеством раненых, калек. Серые солдатские шинели стали обыкновением на вокзалах и улицах. Война стала чудовищной пиявкой, которую не напитать, не оторвать, война стала всеобщей раной, она саднила, не позволяя спокойно жить, думать, действовать.

Вид солдат, ковылявших в рваных сапогах и тощих шинельках, на костылях, с подвязанными или отставленными вбок, толсто уверченными руками, громче всяких слов вопил о великом бедствии народа. Настоящие страдания на фронте, в окопах, там самая боль, самое несчастье. Сострадать недостаточно, следовало в какой-то мере разделить эти страдания, облегчить, подставить свои плечи. И Сергей надумал стать на первых порах хотя бы братом милосердия.

Но и таская носилки с ранеными, Сергей вспоминал Баткина, Суханова, Сибирцева. У этих людей была твердо выбранная дорога. Как он им завидовал! Его же решение стать братом милосердия не выход, не спасение, надо искать что-то иное…

Мобилизационная повестка нашла его в июне 1916 года. Он был студентом Московского университета, ради которого и оставил Петербург. Убыль офицерского состава на фронте достигала чудовищных размеров, и военные училища перешли на ускоренный выпуск прапорщиков. Сергей стал юнкером Алексеевского военного училища.

Он написал матери, что через шесть месяцев станет офицером и отправится на фронт. Елена Степановна сама высчитала день выпуска и приехала в Москву проводить старшего сына.

Напряженное учение далось Сергею удивительно легко. Он с удовольствием переносил все тяготы военной муштры, в дождь и снег месил грязь на занятиях за городом (училище помещалось в Лефортове). Это была настоящая мужская работа, первые трудные испытания, которым подвергла его суровая обстановка в стране.

Елена Степановна готовилась провожать сына на запад, в действующую армию, но прапорщик Лазо совершенно неожиданно получил назначение в другую сторону: на восток, в Красноярск, в 15-й Сибирский запасный стрелковый полк.

При выпуске он был аттестован как «настроенный непатриотически». На фронте, среди и без того обозленных солдат, такой человек был опасен. И он был отправлен обучать маршевые роты.

Все же фронт от молодого прапорщика не ушел. У Сергея Лазо была своя судьба.

Узнав о назначении сына в Красноярск, Елена Степановна обрадовалась. В Сибири не стреляют! Но она ничем не выразила своей радости, зная, как оскорбит ею Сергея. В старшем сыне сказывалась гордая кровь дворян Лазо. На взгляд Елены Степановны, самостоятельная жизнь в столице очень изменила сына. Он заметно повзрослел, суждения его уже не имели ни малейшего следа той юношеской восторженности, о которой говорил еще покойный муж, как жаль, что Георгию Ивановичу не довелось увидеть удивительное возмужание своего первенца.

На Ярославский вокзал они приехали задолго до отправления сибирского поезда и в ожидании гуляли по перрону. Согнув руку, Сергей в новенькой офицерской шинели почтительно вел мать. На них оглядывались. Как всегда, Елена Степановна была одета просто, но со вкусом. Сергей замечал, что аристократизм матери невольно дисциплинирует даже развязную вокзальную прислугу. Елена Степановна разговаривала по-французски, он отвечал ей по-русски. Гигантская душевная работа, происходившая в нем последние месяцы, привела к решению опроститься, ничем не выделяться, порвать паутину сословных отношений, которых требовало его дворянское происхождение.

Елена Степановна спрашивала о том, что говорят среди военных о государе и о Распутине. Позорные слухи о царице дошли до Кишинева. До каких пор так будет продолжаться?

— Я тебе не хотела рассказывать… Позавчера на вокзале, когда я собралась взять извозчика, меня оттолкнул какой-то офицер, вскочил сам и укатил. Ты представляешь, до чего дошла наша армия, если офицер позволяет себе такое?

Слушая, Сергей стискивал зубы. Офицер… Среди выпускников училища был некто Слезкин, природный хам, который не только толкнет, но и убьет, если не посторонишься с его дороги. Можно себе представить, каково придется бедным солдатикам во взводе Слезкина. Что за люди получали погоны офицеров русской армии? К чему придет страна с такими, с позволения сказать, защитниками?

Разложение армии уже ни для кого не было секретом.

— Господи, что же с нами будет?

Внезапно ударил колокол, быстрее понеслись носильщики, нагруженные чемоданами, из вокзального буфета, утирая губы, торопливо выскакивали люди и устремлялись к дожидавшимся вагонам.

Елена Степановна откинула с лица вуаль и, взяв обеими руками сына за плечи, произнесла:

— Сережа, ты только обещай мне часто писать!

Она смотрела на него так, словно хотела насмотреться на долгие, долгие годы. Он поцеловал матери одну руку, затем другую.

— Я буду писать. И Боре со Степой — тоже…

Забыв о сдержанности, она вдруг исступленно обхватила его, прижалась, замерла. Фуражка съехала Сергею на ухо, он сразу стал походить на сорванца-гимназиста.

Таким старший сын запомнился Елене Степановне навсегда.

Чуяло сердце матери — больше она Сергея не видела.

Сибирь… Необъятный край, начавшийся за Уральскими горами и простирающийся до самого океана. Вагонные попутчики без умолку говорили о богатстве здешних мест. Сергей подолгу стоял у окна, затем забирался на полку и принимался читать захваченную в дорогу книгу: воспоминания декабристов. Многие герои 1825 года закончили свою жизнь в «зеленом каземате» — так называли еще совсем недавно холодную каторжную Сибирь.

Вагон покачивало, мерк за окошками сибирский день. Все глуше и однообразнее становилась вокруг природа, дикая, необжитая земля. Нескончаемо тянулись дремучие леса. Здесь даже тучи были непомерной длины — на несколько дней пути.

В Сибири в вагонах стало теснее: гнали мобилизованных, они набивались в коридоры, устраивались на полу, проникали даже в классные купе.

Вечером в вагоне зажигался фонарь, и Сергей, лежа на полке, клал книгу на грудь и закрывал уставшие глаза.

Внизу неторопливо вязался дорожный разговор попутчиков, людей, как видно, достаточно хлебнувших лиха в жизни.

— Матросня во Владивостоке — одно фулиганье. У каждого на груди какая-нибудь похабщина наколота. Потом спохватится, дурак, ан нет — до самой смерти не отмоешь.

— А солдатишки-то… Пояса стали отпускать, ходить развалистей. Это до добра не доведет.

— Офицерам что? Они с колясок не сходят, в шампанском по горло, на каждой руке по паре крашеных девиц. Эдак чего не воевать!

— Солдат для генерала — божья котлета. Изрубил и скушал. Мы не доктора, где у генерала сердце — с трубкой по груди не шарим. Но если бы нашли, вынули бы за милую душу!

Далеко впереди ревел гудок паровоза. Залязгали, сталкиваясь, вагоны, народ на полках зашевелился. Скоро остановка. Кому бежать в очередь за кипятком, а кому и вылезать — конец пути.

Словесные занятия в учебной команде подходили к концу. Взводный офицер прапорщик Лазо, медленно расхаживая в проходе между тесно составленными скамейками, говорил о сводках с фронта, о зверствах немцев, о жестоких страданиях населения, попавшего под железный сапог захватчиков. За прапорщиком, как подсолнухи, поворачивались круглые стриженые головы солдат.

— Ваше благородие, а вот весна идет, сказать к примеру. Не слышно, замиряться будем, нет? Пахать бы надо, сеять. А кому? Дома одни бабы. Это не голодуха. В самый бы раз к севу замириться!

«Наивные надежды… Но как осточертела всем война!»

На Сергея смотрели десятки солдатских глаз. Что он может им сказать, чем утешить?

— Братцы, вы ж читаете листовки, я же знаю. Там правильно сказано: так быстро закончить войну едва ли удастся.

— Ваше благородие, а сколько, например сказать, нашего брата, ну солдата, убивают в день на фронте? Сказывают — тыщи.

— Этого нам с вами никто не скажет. Это секрет.

Ободренные дружеской улыбкой прапорщика, солдаты загремели скамейками, подъезжая ближе. Взводный офицер славился во всем полку мягким обращением с солдатами, разговаривает по-человечески — не как ротный подпоручик Смирнов.

— Ваше благородие, а правду говорят, будто нашим солдатам совсем нечем стрелять?

— Ваше благородие, говорят, кругом измена. Распутина, говорят, убили, когда он по прямому проводу с немцами разговаривал.

— Царица-то, сказывают, очень уж убивалась. Прямо волосы на себе рвала!

Лазо взмолился:

— Братцы, об этом я знаю гораздо меньше вашего. «А что им еще сказать? Ротный Смирнов и без того посматривает подозрительно. Позавчера при офицерах язвительно назвал господином либералом. Кто-то постоянно ему доносит обо всем…»

— Ваше благородие, а вот как нам считать: правильно толкуют… эти вот… ну, в очках один приходит, а с ним еще барышня… вот которая с вами была?

Напоминание о барышне заставило Сергея покраснеть: «Черти глазастые, все подмечают!» Недавно перед солдатами выступала Ада Лебедева, поселившаяся в Красноярске с мужем после ссылки на север. Ада и ее муж принадлежали к партии эсеров. В солдатах они видят обыкновенного мужика-собственника, случайно натянувшего серую казенную шинель. Ада и ее муж Григорий рассуждали убедительно. Узнав об увлечении Сергея декабристами, торжественно заявили, что, доживи те герои до наших дней, они непременно стали бы членами партии эсеров. В крестьянской стране только мужик имеет силу. Сергей протестовал, но чувствовал сам — слабо. Ему, как он безжалостно сознавал, не хватало того, что называется мировоззрением. Ада и Григорий прошли школу партийной борьбы, тюрем, ссылки. В смысле политического образования тягаться с ними Сергею было пока не по силам.

— Ваше благородие, а вчера у нас совсем другой человек был. Из мастерских. Тот наотмашь режет. Вас, говорит, как дураков за деньги продают, гонят на убой.

Ну конечно. Большевики тоже понимают, какую силу представляет армия. Агитаторы эсеров, большевиков, меньшевиков работают изо всех сил. Положение большевиков осложнялось тем, что они находятся в подполье. Оплот их в Красноярске — огромные железнодорожные мастерские. Партия эсеров обосновалась в кооперативах, эсеры по-прежнему продолжают молиться на хозяйственного мужика. С большевиками они на ножах.

— Ваше благородие, один вопрос. Дозволите?

Лазо насторожился. Спрашивал Бовкун, медлительный, неразговорчивый солдат, из политических ссыльных. В последнее время в армию стали призывать и ссыльных, распределять их по одному человеку в роту. Подпоручик Смирнов в первый же день предупредил Лазо, чтобы он приглядывал за Бовкуном.

— Я слушаю вас, Бовкун.

Солдаты затаили дыхание. Уж если Бовкун вылез, значит, не зря. Этот человек о пустяках спрашивать не станет.

— Ваше благородие, мы промеж себя одного никак понять не можем. Ведь и немцу война не в сладость! Так? Ну и порешить бы ее скопом: штыки в землю, и по домам! В чем загвоздка-то, кто мешает?

Так и есть! Готовый агитатор. Вот что ему сейчас ответить?

Получился не урок словесности, а занятие тайного кружка.

Из казармы прапорщик Лазо вышел только вечером. День закончился, теперь он на минуточку заскочит на квартиру, умоется, поскребет бритвой упругие щеки, пришьет свежий подворотничок. А потом уж в гости… Он представил: себе тихий уют семейной комнатки друзей, лампу на столе, покойный сумрак, милое лицо, обращенное к нему с привычною улыбкою привета. Кляня себя за невозможность прекратить эти ежедневные визиты (давал себе слово, но едва наступал вечер — тянуло неудержимо), Сергей с фальшивой бодростью произнесет: «Снова я. Представляю, как я вам надоел!» Но Ада и Григорий рассмеются, в четыре руки примутся хлопотать, потащат его к столу, к чаю. В их сердечности он ни разу не уловил нотки вынужденной фальши. Нет, ему там рады, его любят. Догадываются, конечно, ради кого тащится в гости каждый вечер прапорщик, отчего так краснеет (кажется, брызнет кровь из круглых крепких щек), но хоть бы жестом, словом выразили свое неудовольствие.

В глазах Ады Лебедевой горел огонь решимости, это был настоящий боец, и в частых спорах она бывала неуступчива, судила резко, слов не подбирала. Но в остальном она оставалась обаятельной женщиной, и Сергей был счастлив, что в Красноярске у него появились настоящие друзья.

Месяц назад красноярцы повально болели испанкой. Сергей крепился несколько дней, но наконец свалился в беспамятном жару. Ада и Григорий трогательно ухаживали за больным. Как-то утром, раскрыв глаза, Сергей изумился: возле его кровати, забравшись с ногами в кресло и укрывшись шалью, дремала Ада. «Всю ночь возле меня… А что же скажет Григорий?» Но прибежал Григорий и деловито осведомился: «Ну-с, как делишки, как мы себя чувствуем! Я вижу — дело на поправку. Превосход-но-с!» Он сам вскипятил самовар, подтащил к кровати больного стол, Ада помогла Сергею сесть повыше, подложила ему за спину подушки. Смущаясь, Сергей пытался все сделать сам. Ему было совестно перед Григорием. Мало ли что может подумать! За чаем Григорий решил, как он выразился, внести ясность. «Послушайте, бросьте вы свои мещанские штучки. От вашего лица можно прикуривать! Мы с Адой не просто супруги, мы — друзья, единомышленники. Улавливаете разницу?» И это признание еще крепче привязало Сергея к уютной квартирке друзей. Там ему было невыразимо хорошо. Он никогда — слышите, никогда! — не позволит себе ничего лишнего, чтобы Ада и Григорий не раскаялись в своей доверчивости.

Стемнело, когда Сергей направился к друзьям. Под сапогами пронзительно визжал морозный снег. Черт возьми, начало марта, а на дворе настоящая зима! Весной и не пахнет…

По дороге встретился прапорщик Курилов, офицер из той же, что и Лазо, четвертой роты. Пошли вместе. Курилов направлялся к товарищу развеяться от гарнизонной скуки — «заложить банчишко».

— Сергей Георгиевич, не слышали: в столице-то какой-то карамболь? В городе болтают разное. Говорят, получены потрясающие известия. Я думаю, уж не перемирие ли с немцами?

«Гм… То-то сегодня на занятиях солдаты так и сыпали вопросами. Видимо, доходит и до них. Но что же конкретно? Думаю, Ада и Григорий знают наверняка».

— Едва ли, едва ли… Боюсь, у наших для этого не хватит здравого смысла.

— Ну, вы известный пораженец, хотя и получили офицерские погоны.

— Ничего странного. Победить мы не можем, это как дважды два. А иные поражения полезны.

— Ну-у, знаете!.. Между нами, подпоручик Смирнов считает вас ненадежным, не патриотом. Смекаете, чем пахнет?

«Глуп подпоручик Смирнов. Примитивный, ограниченный умишко. Солдаты его ненавидят. На фронте такому ротному не поздоровилось бы. Сообразил бы, деревянная башка, что настроением солдат пренебрегать нельзя. Здесь, в Красноярске, огромное количество ссыльных, участников революции 1905 года, отбывших каторгу. Многие разделяют пораженческую политику большевиков…»

— Мне советуют перевестись в десятую роту, — признался Лазо.

Курилов скривился.

— Душок там… не совсем. Все-таки солдат надо держать в узде.

В десятой роте тон задавали солдаты из уральских рабочих.

На освещенном перекрестке собралась кучка прохожих, окружила человека с газетным листом в руках. Люди напряженно слушали, вился парок дыхания над головами. Курилов приостановился, навострил ухо и вдруг полез в самую гущу собравшихся, ожесточенно работая локтями.

— Слушайте, чего он там, каналья, мелет?

Человек с газетой читал экстренное сообщение об отречении царя. Прапорщик Курилов выдрался из толпы обескураженный, глаза его блуждали.

— Черт знает что! Прямо как обухом!

Но Сергея столичное известие не очень удивило. В последние дни что-то похожее ожидалось всеми, носилось в воздухе. Газетные страницы полнились грозными и тревожными известиями. Политические карьеры в эти дни складывались с молниеносной быстротой. Неизвестные вчера люди вдруг завоевывали сегодня богатство и власть, обожание или ненависть миллионов обывателей. Министерская чехарда в правительстве совершалась с одною лишь последовательностью: каждый вновь назначенный министр оказывался хуже своего предшественника. Сомнений не оставалось ни у кого: старая власть, как и весь политический и социальный строй империи, до конца исчерпала себя. Грозно завывал великий смерч, а одряхлевший колосс нечем было подпереть. Наступал полный паралич центральной власти. Бил двенадцатый час самодержавного режима, во весь свой исполинский рост поднималась народная Россия.

— Вы сейчас куда? — спросил Курилов. — В казарму? Не советую. Я — в офицерское собрание. Не сомневаюсь, там уже все наши. Надо обсудить и что-то решить.

— Извозчик… Эй, извозчик! — закричал Лазо.

Лошаденка бежала дробной рысью, извозчик потряхивал вожжами. От нетерпения Сергею не сиделось на месте. Ну вот и свершилось: нет царя, династия рухнула. Но теперь, надо полагать, войне придет конец. Солдаты только о мире и думают…

Как все-таки медленно плетется извозчик! Неужели он не понимает, что произошло в стране?

— Голубчик, подстегни!

— Лошадь, ваше благородие, не кнутом погоняют, а овсом.

Еще балагурит! Нашел время… Однако поехали быстрее.

Удивительно, как быстро распространяются новости. Казарма уже бурлила. Прапорщика Лазо встретили радостно.

— Ваше благородие, вы с нами? Ур-ра-а!

— Отставить! — скомандовал Лазо. — С нынешнего дня нет больше ни благородий, ни превосходительств. Все мы — товарищи, братья по оружию, по одной судьбе… — Он взял под козырек: — Здравствуйте, товарищи!

— Ур-ра-а! — снова заревели солдаты и принялись подбрасывать прапорщика в воздух.

Никто из офицеров в этот вечер в казарму больше не явился. Среди солдат появилось тревожное настроение. Царя не стало, а что же дальше? Сергей втихомолку возмущался: где же представители политических партий? Сейчас им самое время находиться здесь. Ада и Григорий… чем они заняты, что решили? Спорят с противниками, дискутируют? Уехать из казармы раньше времени Сергей не мог. Он едва дождался часа, когда положено бить отбой ко сну.

— Товарищи, прошу соблюдать распорядок. Завтра утром мы увидимся.

Найти извозчика удалось с трудом. Весь город кипел, вихрем проносились санки, в них нетерпеливо подскакивали люди в наспех насунутых шапках, в незастегнутых пальто.

Сергея заждались, кинулись навстречу, мешали снять шинель. Григорий удовлетворенно скреб в бороде, глаза Ады лихорадочно блестели.

— Ну, что я говорила? Свершилось! Проходите, садитесь. Сегодня начнут подъезжать наши из Минусинска. Мы выяснили: все сроки ссыльным отменяются. О, теперь народ подъедет боевой.

Сергея забросали вопросами о настроении офицерства. Будто бы многие настроены враждебно и не собираются присягать Временному правительству. Придется с ними поработать, разъяснить. Что ни говори, армия покамест — единственная реальная сила.

Первые минуты возбуждения прошли. Сергей наконец получил возможность спросить о том, что мучило сейчас солдат в казарме. Что же дальше-то будет?

— То есть? — не понял Григорий. — Что вы имеете в виду?

— Ну, царь отрекся, Временное правительство. Все это так. Но это все, чего мы добивались и к чему стремились? Венец, как говорится, всех усилий?

— Батенька, — завопил Григорий, — работы непочатый край! Немедленно приступаем к выборам в Совет. Большевики, да буде вам известно, настроены весьма решительно. Противостоять им можем только мы. И мы их сломим. Тут многое можете вы, военные… Обеспечьте нам победу в ротах, в батальонах… ну и, естественно, в полку. Скажу по секрету: к нам сюда, в Красноярск, комиссаром Временного правительства назначается Крутовский. Уверяю вас, контакт с ним обеспечен. Это мы берем на себя. На вас ложится практическая сторона…

— К солдату нужен особый подход, — заметил Лазо. Ада Лебедева усмехнулась.

— Вы же ходите у них в любимчиках! Советую обратить внимание на Бовкуна. Человек основательный и у солдат пользуется авторитетом. Правда, поглядывает на большевиков!

— Это пройдет, — уверенно заявил Григорий. — В отличие от нас большевики сильно успели в работе среди солдат. Здесь у нас просчет. Надо наверстывать. В вашем полку работают солдатские кружки. Много нелегальной литературы поступает из Томска. Не забывайте, там университет, квалифицированные кадры…

О снабжении нелегальной литературой Сергей Лазо ничего не знал.

— Теперь будете знать! — заявила Ада. — Пора. Наступает горячее время.

Разговоров хватило до самого утра. Стало светать. Сергея напоили чаем, и он отправился в казарму.

Город еще спал. По заснеженной улице плелся в обшарпанных санках ночной извозчик. На голову Сергея свалился с дерева целый сугроб снега. Он съежился — снег попал за ворот. Сегодня он не делал зарядки и не обтирался — некогда.

Двор казармы истолчен солдатскими ногами. Унтера обучали запасных.

Завидев Лазо, унтер затянул:

— Ир-рна-а! Р-равнение…

Козырнув, Лазо скомандовал:

— Вольно. Продолжайте.

Удаляясь, он слышал бравый голос унтера:

— Ир-рна! Образование выправки слушай. Пятки вме-стях, носки разведены на ширину приклада… Голова… ты, дубина, слушай! Голова держится прямой по своей высоте над землей. Всякий видит: ты есть солдат и готов отдать свою жизнь за веру, царя и отечество…

В полку как будто ничего не переменилось. Царя вчера не стало, однако армия, инструмент войны и подавления недовольных, продолжала оставаться вне политики.

В помещении офицерского собрания светились все окна. На крыльце Лазо столкнулся с Бовкуном. По привычке солдат отпрянул и вытянулся. Лазо протянул ему руку.

— Ищете меня? Что случилось?

— Ваше благородие… виноват, товарищ… Лазо, послезавтра заседание городского Совета. К нам приходили от железнодорожников, из мастерских. Мы их в общем-то поддерживаем… Я сегодня обращался к подпоручику Смирнову. Он ничего не хочет слушать. Он замахнулся на меня! Это ему так не пройдет… Теперь не ранешное время!

«Прав, прав старый солдат. События обрушились лавиной. Теперь каждый час приносит столько нового!»

— Успокойтесь, Вовкун. Подпоручик Смирнов не прав. Скажите вашим товарищам из мастерских, что могут приходить свободно.

— Покорно благодарим!

Открыв дверь, Лазо увидел, что, несмотря на ранний час, все офицеры были в сборе. Чувствовалась напряженность, лица хмуры. Подпоручик Смирнов метнул взгляд на вошедшего Лазо и продолжал:

— Вчера полковой командир получил сообщение из Новониколаевска. Ссыльные устроили праздничное шествие. Солдаты отказались подчиняться офицерам. Прапорщик Слезкин не вынес этого безобразия и застрелился. Единственный нашелся человек!

После угнетенного молчания кто-то из офицеров напомнил, что следует подумать о выборах. Ротный командир зверем глянул на дверь, через которую недавно дерзнул проникнуть в офицерское собрание рядовой Бовкун, и снова вспылил.

— Дожили: солдат указывает офицерам! И это армия? Разврат! Кабак-с!

Подпоручика поддержали, раздалось сразу несколько голосов. Офицерами овладело смятение. В одночасье рухнуло все, чем держалась армия. Командовать станут какие-то выбранные голосованием?! Не исключено даже, что во главе полка или дивизии окажется какой-то штафирка из мастеровых или из недоучившихся студентов! А это что еще за новость — ротные, батальонные и полковые комитеты? Ну пускай бы выбирали каких-то там своих рачьих и собачьих депутатов, но в армии? Пропала армия!

— Предупреждаю, — продолжал подпоручик, — у меня в роте никаких выборов. Армия должна оставаться армией! А кто хочет голосовать, пусть отправляется в десятую роту.

Прапорщик Курилов несмело заметил, что приказ о выборах пришел из Петрограда, от военного министра Временного правительства.

Смерив его взглядом, ротный процедил сквозь зубы:

— Я давал присягу своему государю!

На прапорщика Курилова было жалко смотреть. Как бы в свое оправдание он пробормотал, что в настоящее время у солдат пропало боевое настроение первых месяцев войны.

— Это не солдаты, а предатели! — отрезал ротный. — Враг остается врагом, и мы обязаны его разбить.

— Но если солдаты откажутся идти в бой? — спросил Лазо.

Подпоручик смерил его взглядом с головы до ног.

— Для этого и существуют офицеры. Настоящие русские офицеры! — с нажимом на слове «русские» произнес Смирнов.

Сергею уже передавали, что ротный за глаза называет его азиатом, — за смуглость лица и неправильный разрез темных глаз.

События, однако, пошли наперекор подпоручику Смирнову. Во всем полку начались необыкновенно шумные митинги — выбирали командиров и членов комитетов. Подпоручик Смирнов сказался больным, выборы в роте состоялись без него. Благоразумно поступил подпоручик, солдаты припомнили ему все обиды.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава третья

Глава третья Главной фигурой детства была Няня. И мы с Няней жили в нашем особом собственном мире, Детской.Как сейчас вижу обои — розовато-лиловые ирисы, вьющиеся по стенам бесконечными извилистыми узорами. Вечерами, лежа в постели, я подолгу рассматривала их при свете

Глава третья

Глава третья Оставив позади Пиренеи, мы отправились в Париж, а оттуда — в Динар. Досадно, но все, что я помню о Париже, — это моя спальня в отеле, стены которой были окрашены в такой густой шоколадный цвет, что на их фоне было совершенно невозможно различить

Глава третья

Глава третья Когда после смерти папы мама уехала с Мэдж на юг Франции, я на три недели осталась в Эшфилде одна под неназойливой опекой Джейн. Именно тогда я открыла для себя новый спорт и новых друзей.В моду вошло катание на роликах. Поверхность пирса была очень грубой,

Глава третья

Глава третья Ивлин пригласила меня приехать к ней в Лондон. Робея, я поехала и неописуемо разволновалась, оказавшись в самой гуще театральных пересудов.Наконец я начала немного разбираться в живописи и увлекаться ею. Чарлз Кокрэн страстно любил живопись. Когда я впервые

Глава третья

Глава третья Сов. секретно Москва. Центр. Радиостанция «Пена». 1.9.42 г. «Приказ об активизации действий в связи с наступлением наших войск на Западе и в районе Клетской получил. Гриша». Что ж, приказ об активизации был предельно ясен. Но для него, капитана Черного, это

Глава третья

Глава третья о богопочитании, о том, что они признают грехами, о гаданиях и очищениях и погребальном обрядеСказав о людях, следует изложить об обрядности; о ней мы будем рассуждать следующим образом: сперва скажем о богопочитании, во-вторых, о том, что они признают грехами,

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Недавно я играла концерт в петербургском Эрмитаже на фестивале, посвященном дирижеру Саулю-су Яцковичу Сондецкису. Музыканту, подвижнику, человеку редкого такта и душевной теплоты, с которым мне посчастливилось сыграть свой первый концерт с оркестром.На

Глава третья

Глава третья Теперь Ливан истории страница, И фотографии все в рамках на стене, Но до сих пор мне продолжает сниться Последний бой в том дальнем патруле… Перед тем как батальон очередной раз бросили в Ливан, нас послали на учения в пустыню. Hа стрельбище Зорик дорвался до

Глава третья

Глава третья Из бабушкиных детей всех ближе к ней была моя мать. Они почти не расставались. Флигель, в котором мы жили, не именовался среди домашних «флигелем», а торжественно величался «домом молодой барыни», в отличие от «дома старой барыни».Дом «старой барыни», высокий,

Глава третья

Глава третья Нам душу грозный мир явлений Смятенным хаосом обстал. Но ввел в него ряды делений Твой разлагающий кристалл, — И то, пред чем душа молчала, То непостижное, что есть, Конец продолжив от начала, Ты по частям даешь прочесть. Из «Оды Времени» 1На Мелантриховой

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Саша сидит около дома на сучковатой изгороди, нетерпеливо болтая босыми, загорелыми до черноты ногами, и сердито поглядывает вокруг. В лужицах воды и на мокрой траве радостно сверкает солнце. С противоположного берега Вырки доносятся звонкие ребячьи голоса

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Заседание бюро райкома партии, на котором обсуждался вопрос о подготовке к подпольной работе на случай эвакуации района, закончилось поздно ночью.Командир истребительного батальона Дмитрий Павлович Тимофеев вернулся домой очень усталый.В полутемной

Глава третья

Глава третья — Много знать, чтобы верно чувствовать. — Учеба у представителей других видов искусства. — Работа над внешним образом. — Перевоплощение.— Грим оперного артиста. — Жестикуляция и мимические нюансы. — Эмоция и пение. — Темпо-ритм. — Искусство