ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ

Из Воронежской губернии до Батахезы, небольшой речушки, убегающей к невидимому за хребтом океану, Данила Паршин ехал на возах и, пересекая всю страну, убил почти три года. Семья измучилась настолько, что не рада была жизни. Зато позднее труды переселенцев вознаградились полной мерой. Земля здесь оказалась настолько жирной, хоть намазывай на хлеб. Первопоселенцам сразу отводилось по сто десятин. Это после России-то, после воронежской тесноты, где весь надел величиною был с крылечко!

Радуясь привольному житью, Данила сам работал до упаду и гонял семью. Радовал его Семен, сынище, лютостью хозяйской превосходивший самого отца. Так что умирал Данила без боязни — налаженное хозяйство он сдавал в надежные сыновьи руки.

Слухи о раздолье и достатках Дальнего Востока какими-то путями просачивались в центральные губернии, и год от года из России народ подваливал обозами в сотни телег, Однако поздним поселенцам земельные наделы нарезались уже гораздо меньше: только по пятнадцать десятин. Этих опоздавших к первому разбору называли «долевиками». Они, проделавшие через всю страну такой же долгий и опасный путь, считали себя обиженными и откровенно враждовали с богатыми «стодесятинниками».

В деревне Светлый яр рядом с вместительным домищем Семена Паршина поставили хибарку «долевики» Сивухины, большое работящее семейство. Тоже принялись тянуть из себя жилы, но, конечно, до паршинских достатков им было, как до звезды. Семен Данилыч Паршин к тому времени заматерел и, показывая себя человеком оборотистым, нанимал корейцев валить лес и выворачивать пни, отвоевывая у тайги лишние сажени пашни. Сваленный лес он ухитрялся продавать, сплавляя по Батахезе.

Стать вровень с Паршиным не мог никто из светлоярцев, и Семен Данилыч, поглядывая на соседей свысока, водился лишь с такими же зажиточными и уважаемыми людьми из деревень Казанки, Гордеевки, Фроловки. Крепкие хозяева, они и задавали тон в округе.

День в паршинском дворе начинался рано. В полной темноте батрак Егорша, громадный глуховатый парень, таскал вилами пласты навоза, кидал в углу двора на кучу. Еще один батрак, кореец Пак, поил скотину, метал коровам сено. Задавать корм лошадям появлялся сам хозяин. К атому часу в доме топились печи и работник Кирьяк, мордастый, нахальный, подтаскивал на кухню воду, помогал стряпухе готовить свиньям месиво.

Хозяин подбирал валявшуюся жердь и ругал корейца:

— Ты куда глазами смотришь, азият? Этой орясиной да по горбу тебя!

Тщедушный Пак съеживался, втягивал голову в плечи. Корейцев в деревне не считали за людей. В работники их нанимали за копейки. Топорами и пилами они валили вековой лес, вязали плоты. Корейские фанзы стояли верстах в трех от деревни: ближе им селиться не разрешалось.

Отругав корейца, Семен Данилыч замечал оброненный пласт навоза.

— А это кого рылом тыкать? Эй, глухая тетеря, я кому говорю?

Егорша, ничего не замечая, с натугой тащил громаднейший навильник и очнулся лишь от тычка хозяина. Как всегда, забитость, бессловесность батрака еще больше злили Паршина. Так и зудел кулак заехать в зубы! Но нынче из-за битья недолго до греха. В деревне образовался какой-то Совет, занял пустующую школу, сидят там голодранцы и день-деньской чешут языками, нахально посматривая на зажиточных хозяев. Ходят слухи, что «стодесятинников» хотят равнять с «долевиками». Паршин беспокоился. Не съездить ли к надежным людям хотя бы во Фроловку, повыспросить, посоветоваться? С этих голодранцев станет! А кого им бояться? Всякий страх потеряли. У них, рассказывают, в главной песне так и утверждается: кто был совсем ничем, тот станет всем. А, спрашивается, с каких доходов? Ясно, за чужой счет хотят разжиться, на чужое рот разевают!

Хозяйский тычок Егорша снес безропотно. Сам виноват, промашку дал. А хозяин… на то он и хозяин, чтобы глаз иметь да руку твердую.

Своею глухотою Егорша был обязан как раз руке хозяина. Позапрошлым летом они метали сено. Егорша старался, поддевал едва не по копне — треснул держак вил, сломался пополам. Семен Данилыч в сердцах так хватил работника по уху, что в голове Егорши зазвенело. Ухо сразу заложило, теплой струйкой щекотала шею кровь. Кореец Пак, принимавший сено на стогу, опустил вилы и со страхом смотрел, как Егорша прикладывает к уху рукав и мажет кровью щеку.

Когда совсем стемнело, хозяин с сыном Мишкой ушли в дом. Егорша, не дождавшись ужина, пошел в конюшню, там у него была лежанка.

Деревня постепенно затихала. Погас огонь в хозяйском доме. В дверях конюшни замаячила фигурка Пака. Еще днем, съехав с верхушки уложенного стога, кореец заглянул в разбитое ухо Егорши и горько покачал головой. Сейчас он явно собирался подойти и посочувствовать. Егорша презрительно промолчал. Как и Кирьяку, ему водиться с корейцами было зазорно. Потоптавшись у двери, Пак поплелся домой, к матери в фанзу.

Егорше не спалось — болела голова. Он видел, как Кирьяк вернулся с вечерок. Парень гладкий, сытый, ему бы лишь гулять… Кирьяк повозился и скоро запустил храп на всю конюшню. А Егорша все лежал, моргал глазами в темноте.

Вырос он в доме Паршина, и вся его жизнь была привычно заключена в ограде хозяйского двора. Каждый вечер Семен Данилыч придирчиво оглядывал батраков, как бы на глаз определяя, не осталось ли в них неизрасходованных за день сил. Если оставалось, значит, они не всю ее выложили на хозяина, значит, получалось, что украли. Поэтому к концу дня у Егорши хватало сил ровно настолько, чтобы добраться до конюшни и ткнуться головой в дерюжку. Существование его определялось количеством исполненной работы за день и тем, что предстояло сделать завтра. Вся остальная жизнь, все, что происходило в деревне, его нисколько не затрагивало. Событиями в большом мире он привык не интересоваться и узнавал о них лишь по тому, как они отзывались на хозяевах, на соседях за забором, на батраках в паршинском дворе. Так началась война с германцем, и пьяно заревели парни, уезжая на станцию, потом заголосили бабы, получая вести с фронта, хуже стал кормить хозяин. Несколько раз Егоршу свидетельствовали в комиссии, чтобы забрать в солдаты, но браковали по причине глухоты. Появлялся раза два Кирьяк, уезжавший работать на Сучанских копях, с батраками на дворе не говорил ни слова, а поднимался прямо в дом, и там его усаживали за самовар, что-то выспрашивали и горестно всплескивали руками. Проходило время, и Кирьяк снова исчезал…

Незаметно, как бы само по себе, подошло время: скинули царя. На «стодесятинников» нашло оцепенение: всего ждали, любой беды, но не такой. В тот день Семен Данилыч шел по улице, вышагивал степенно, как и полагалось уважаемому человеку, а Костька Кавалеров, парнишка допризывных лет, совсем еще щенок, дерзко прошел мимо и даже к шапке не притронулся. Паршин не вытерпел, остановился и поглядел нахалу вслед. Это что же делается? Это к чему же мы теперь придем? Паршин решил пожаловаться деду Кавалерову, старику уже немалых лет, уважаемому в деревне за ясный и спокойный ум. Пусть приструнит мальца, пока не поздно!

А события тем временем накатывали, как на бешеных колесах. Сонную одурь из деревни словно сдуло резким сквозным ветром. Тишайший и смирнейший Светлый яр стало не узнать. В деревне как будто сразу прибавилось народу и каждый уже не отсиживался дома, а непременно лез на улицу, на люди. Появились солдаты, к ним присоединился дерзкий и озлобленный народ с Сучанских копей и с Тетюхинских рудников. Кирьяк вернулся и больше уже не уезжал, остался. Как ни крепок был паршинский забор, до сознания Егорши и маленького Пака стало понемногу доходить, что в прежней жизни что-то переломилось… У Сивухиных вернулся с рудников сын Петр, а немного погодя они взяли в дом зятя Власа, из солдат, выдав за него дочь Клаву. «Приспичило!» — ворчал Семен Данилыч, ругаясь на народ, льнувший к окнам сивухинской избы, чтобы поглазеть на бедное веселье. Хозяин, Семен Данилыч, сразу сдал, как будто постарел. Он теперь ходил, не поднимая глаз. По слухам, в деревнях Фроловке, Бархатной, Хмельницкой солдаты и шахтеры создали какие-то не то советы, не то комитеты и подбивают недовольных расправиться с зажиточными мужиками. Возле школы каждый день шумели сходки. Хозяйский Мишка приходил оттуда чернее тучи и запирался с отцом в горнице. Иногда они звали в дом Кирьяка. Возвращаясь пьяненьким, Кирьяк кому-то все грозил и приговаривал: «Ну, ничего, ничего… Ишь ты!»

У маленького Пака в эти дни стряслась беда. Ночью из тайги вышел отряд хунхузов, сунуться в деревню побоялся, но фанзы корейцев ограбил дочиста. Хунхузы, вооруженные до зубов китайские отряды, были настоящим бедствием тайги. Жаловаться на бандитов было некому. Даже при царе власти считали, что это дело инородцев, сами разберутся.

Поздней осенью деревню стало лихорадить слухами. В далеком Петрограде произошли громадные события. В деревенской школе крик стоял немыслимый. Солдаты величали имя Ленина. «Он многим ума вложит, вы скоро увидите! Это вам не Керенский!» Мужики стеснительно помалкивали, но все надежды связывали с Учредительным собранием. «Выбирать-то кто будет? Мы зке и будем! Вот своих и выберем!»

Зимой война пришла в Сибирь. Выходило не по-мужицки, а по-солдатски. В Забайкалье объявился атаман Семенов и так принялся лютовать, что поднимались дыбом волосы. Вконец обнаглели неуловимые коварные хунхузы. Этим было все равно, кому кровь пускать. В Хабаровске вдруг выскочил гродековский есаулишко Калмыков, объявил себя атаманом и тоже взялся лить кровь, как воду. Такого ожесточения не помнили даже самые древние старики.

Неужели и до нас дойдет, думали светлоярцы. Окошки изб поблескивали из-под нависших снежных шапок, словно тревожные глазенки. Теперь даже самые миролюбивые и смирные поняли, что отсидеться не удастся. Придет весна, уйдут полой водой обильные снега — и что-то начнется…

Днем в школе гомонили мужики, толклись ребята, по вечерам туда сползались старики. Зима для старых людей — мертвое время. На завалинке не соберешься, а в любой избе старик — лишний человек, обуза. В школе же благодать: и просторно, и тепло, и никто не гонит, не орет, сиди хоть до утра. Дед Кавалеров, поплевав на пальцы и сняв нагар со свечки, раскрывал древнюю книгу. Он приносил ее завернутой в платок. Корявый ноготь старика полз по строчкам, голос бубнил глухо, монотонно: «…пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их… Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас, десять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш весом, вы будете есть и не будете сыты…»

— Правда, правда… — старики испуганно крестились.

Толкуя прочитанное, Кавалеров внушительно доказывал, что Каин потому и убил Авеля, что был по занятиям своим земледелец, иначе сказать — «стодесятинник», кулак. Авель же нас скот, пастух, значит, неимущий был мужик. Вот «стодесятинник» и свел его со света! И снова все было правильно, похоже, снова все, что говорил старик, сходилось…

Семен Данилыч Партии, узнав о пророчествах деда Кавалерова, плевался:

— Змеиная семейка! Совсем хотят из мужика душу вышибить. Ничего, достукаются. Придет время, за все спросим. Потом пускай не жалуются, не плачут.

И точно. По слухам, дела богатеньких как будто стали поправляться. В больших городах власть снова взяли генералы с атаманами, отрядам голытьбы пришлось спасаться в лесу, в тайге. И сразу стало неспокойно в деревнях возле «железки» — так мужики называли большую магистраль, по которой бежали поезда от Владивостока до Петрограда. Там появлялись измученные люди, их прятали, обогревали и кормили и потихонечку выспрашивали. к чему теперь готовиться, на что надеяться. Те в один голос говорили о решениях какой-то Урульгипской конференции и с надеждой произносили фамилию Лазо. С этим человеком связывались самые сокровенные и решительные планы на близкое улучшение. Лазо был где-то в тал ге, скрывался до поры до времени, однако к первому теплу должен появиться и одним продуманным ударом исправить положение. Атаман Семенов уже знал, как может воевать Лазо. Если бы не китайцы, Лазо словил бы атамана еще год назад. Китайцы спасли тогда Семенова, взяли под защиту, пообещав, что больше он воевать не станет.

Обманули!

О загадочном командире ушедших под покров тайги отрядов, о Лазо, рассказывали всякое. Своими глазами увидеть его пока не удавалось никому. Сивухинский зять Влас, ссылаясь на рассказы старослужащих солдат, воевавших недавно на Забайкальском фронте, уверял, будто этот самый Лазо росту великаньего, бородища во всю грудь, с голосом, как колокол, и породы, между прочим, чуть ли не царской, во всяком случае, по-иностранному может свободно толковать со всякой разной нацией.

Власа слушали внимательно, верили и не верили. Дед Кавалеров высказался в том смысле, что, значит, бог услышал народные молитвы, если послал в тайгу такого человека. Один раз Лазо уже наклал по шее атаману Семенову, дай срок — свернет ему вязы окончательно.

Медленно, в тревожном ожидании истекали глухие зимние месяцы.

С теплых дней, когда потемнела дорога и обтаяли избы, по деревням и заимкам поползли слухи один страшней другого. На побережье, во Владивостоке, высадились японцы, от Байкала наступали белочехи. «Вавилон!» — зловеще изрекал дед Кавалеров, Потеряв всякую надежду, он уже не ждал спасения и от Лазо. Слишком велика рать иноземцев, навалившихся на Россию! Против них да против озлобленных генералов не выстоять и божьему избраннику…

Однако народ ожесточался и не думал покоряться. В тайге объявились партизанские отряды. Сколачивали их отчаянные люди. Самым лихим партизанским командиром прослыл Гавриил Шевченко. О подвигах его рассказывали легенды. Его боялись все: и казачье, и американцы, и японцы. Отряд налетал на гарнизоны в деревнях и на станциях, забирал богатую добычу и снова уходил в тайгу. Отряды помельче действовали возле своих деревень, больше всего они заботились об обороне против хунхузов. Кое-где стали создаваться отряды из корейцев.

События неумолимо приближались к Светлому яру.

В один из мартовских дней, еще по хорошей санной дороге, вдовая Лукерья возила на Тетюхинский рудник к фельдшеру заболевшего ребенка и привезла оттуда постояльца, тощего ласкового человечка с длинными прямыми волосами, постоянно падавшими на очки. Постояльца звали Тимошей, очки придавали Тимоше ученый вид, держался он строго, с достоинством, выражался витиевато, зачастую даже непонятно.

Тимоша поселился у вдовы и на первых порах взялся исполнять обязанности участкового фельдшера, сгоревшего позапрошлым летом от вина. Врачевание Тимоши было простым: всем, кто к нему обращался, он сразу пристраивал под мышку единственный уцелевший градусник, затем совал его себе, — всякий раз оказывалось, что температура у самого Тимоши гораздо выше, чем у кого-либо другого. Пациенты уходили успокоенные.

На щеках Тимоши проступал неяркий, как бы от постоянной застенчивости, румянец, он часто покашливал, прижимая к груди худую руку. Лукерья, баба молодая, крепкая, страдала от жалости, и, если бы не ее преклонение перед ученостью сожителя, она излила бы на него весь неизрасходованный запас своей любви и нежности. Однако Тимоша держал ее в строгости, хотя наедине и называл Офелией. Боясь насмешек, Лукерья робко просила не срамить ее перед деревней.

К Тимоше, свежему человеку, сразу потянулись любопытные. Тимоша важничал. Тычком пальца в переносицу он поправлял очки и поминутно откидывал волосы со лба. Мужики, разинув рты, слушали его рассказ о высадке японцев во Владивостоке, о маленьком и тщедушном генерале Оой, японском главнокомандующем, которого Тимоша сподобился несколько раз видеть собственными глазами.

— А Лазо не приходилось видеть? — нетерпеливо перебил его Фалалеев, мужик злой и непримиримый. С наступлением теплых дней Фалалеев потерял всякий покой и грозил, что пойдет искать какой-нибудь отряд. Ему очень хотелось пробраться к самому Лазо. «Уж я бы с ним поговорил, уж он бы мне раскрыл глаза!»

Вопрос Фалалеева заставил Тимошу задуматься.

— Слыхать я о Лазо слыхал, а видеть — нет. Врать не буду… Но вот кого еще я видел — господина Медведева, председателя Приморской земской управы. Достаточный господин! Хотя, если глянуть на него с точки зрения…

— А Семенова, атамана? — допытывался Фалалеев. Этот вопрос Тимошу позабавил.

— Все они на одну колодку. Лампасы нацепил, взял в руки плетку — и атаман!

Фалалеев сразу потерял всякий интерес к Тимоше. Гиганту Курмышкину, смирному покладистому мужику, он заявил с тоской:

— Уйду я от вас к черту. Лазо не найду, прибьюсь к Шевченко. А вы тут как хотите!

Подбивая Курмышкина составить ему компанию, он издевался над Тимошей.

— Грамотный он, спору нет. И головастый, всякое дело может рассудить. Но вот беда — видимости нету! Тощий, как таракан. Голодом его Лукерья морит, что ли? Против Лазо он — козявка.

Однако Фалалеев ошибался. Неказистый вид Тимоши помешал ему распознать душу этого человека. События в большом грохочущем мире волновали Тимошу, ему хотелось поспевать за ними, не отставать, его одолевала жажда деятельности. Он от всей души поддержал предложение Власа образовать Совет в деревне и стал его председателем. К удивлению Фалалеева, характер у Тимоши оказался самый председательский.

Свесив волосы, он написал воззвание к «стодесятинникам», стыдя их за бессовестную эксплуатацию корейцев. В этом же воззвании он обращался к совести богатых, предлагая им «всецело откачнуться от своего класса» и добровольно разделить свои достатки между неимущими. В деревне снова стало неспокойно.

— Знаю я, откель у нас эта зараза, — заявил Семен Даншхыч. — Не будет этого, покуда я живой!

Несколько раз он приказывал Егорше запрягать в кошевку пару серых, уезжал один, без кучера и возвращался поздно ночью. Егорша, принимая лошадей у хозяина, улавливал запах вина и чувствовал, что тот ободрен, уверен в себе больше, чем перед отъездом. Значит, не напрасно съездил, не зря гонял коней.

Но однажды Семен Данилыч вернулся трезвый и сердитый. Утром, чего не случалось никогда, не появился задать корму лошадям. Егорша недоумевал: не заболел ли?

Выпустив коров к колодцу, Пак оперся на вилы и задумался. Хозяин из окна увидел, что коровы разбрелись. Он выскочил во двор, ударом кулака свалил Пака на землю и принялся пинать его йогами.

Из-за забора, с соседского двора, раздался крик:

— Это ты что же, душегуб, творишь?

Не прибеги сивухинские Петро и Влас, корейцу пришлось бы худо. Влас в расстегнутой шинели с разбегу саданул старика Паршина в плечо. Глаза Семена Данилыча застилала муть бешенства. Бросив корейца, он зверем попер на неожиданно явившихся заступников.

— А ну геть с моего двора, рванье!

— Э, как он заговорил! — искренно изумился Петро и вовремя придержал Власа, уже поддернувшего рукава шинели.

Из дома выскочил хозяйский Мишка, обнял отца за плечи и увел, глумливо приговаривая:

— Что вы, папаш, нашли с кем связаться…

Вечером в хозяйском Доме долго светились окна, по горнице металась большая тень самого Семена Данилыча, он что-то выговаривал сыну, размахивал руками, — сердился. Егорша наставил здоровое ухо, но ничего, конечно, не расслышал. Он подумал: с какой это стати хозяева допоздна жгут свет? Керосина-то сейчас не достанешь!

Ночью Егорша несколько раз вставал, выходил к колодцу и жадно припадал к холодному ведру. Зачерпнув воды, прикладывал к горевшей голове. Состояние было такое, будто хозяин избил его, а не корейца. Утром он с трудом разлепил глаза. Над ним стоял хозяйский Мишка, наспех одетый, с вилами в руках — таскал скотине сено.

— Вылеживаешься? А я за тебя работай?

Потом в конюшне появился сам Семен Данилыч, пригляделся к Егорше и выругался. Сыну он сказал:

— Сдохнет, черт, еще отвечай за него!

Вдвоем с Мишкой они подняли больного и спровадили его за ворота. Егорша помнил, как лязгнул сзади засов, он сделал несколько шагов, придерживаясь рукой за доски забора, внезапно ему стало так тепло, будто он забрался на горячую печь и с головой накрылся полушубком.

Теплым ясным днем, когда ливмя лило с таявших крыш, в паршинский двор пришел кореец Пак с винтовкой. Тимоша назначил его уполномоченным Совета среди самого беднейшего населения деревни — корейцев. С винтовкой Пак теперь не расставался. На крылечке, греясь на солнышке, сидел щеголь Мишка Паршин. На голове его начесан роскошный чуб, на ногах сапоги с новыми калошами.

— Твоя ходи за мной, — строго приказал ему кореец.

Мишка долго изучал посланца.

— Дурак, тебе батю надо. Он хозяин.

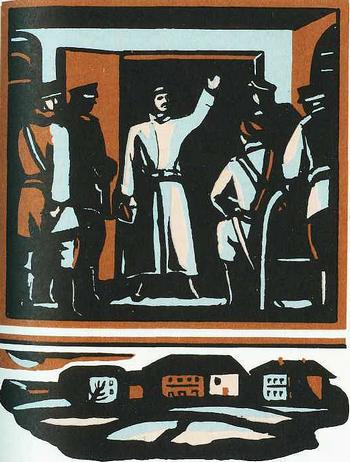

Пак повел в Совет самого Семена Данилыча.

В кабинете председателя стояла кадка с чахлой пальмой. Об ее мохнатый ствол мужики с наслаждением гасили окурки.

Тимоша встретил Паршина сурово.

— Гражданин, имейте в виду, я смотрю на вас с точки зрения. На каком таком основании смеете изгаляться над трудящимся населением?

В Совете находилось много мужиков: Прокопьев, Старченко, Фалалеев, гигант Курмышкин, два или три корейца. Все ждали, что скажет Паршин. У того, как бы в недоумении, полезли плечи вверх. Тогда Тимоша пояснил, что речь идет о батраке Егорше. Заболевшего парня Паршин взашей прогнал со своего двора, и, если бы не Пак, приютивший его в своей фанзе, человек замерз бы под забором.

— Сперва я скажу так: никто его не выгонял. А второе мое слово: у меня не богадельня.

— Та-ак… А вот стоит товарищ Пак. Он тоже есть обиженный и угнетенный.

Паршин отмахнулся.

— Не болтай. На черта он мне сдался, угнетать его.

Мужики переглянулись. Помолчав, Тимоша задал вопрос им:

— Ну, что с ним делать? Сказать прямо — паразит. Ну и враг, конечно.

Паршину он приказал:

— Выйди за дверь и подожди, покуда позовем.

Стали думать.

— Расстрел? — неожиданно предложил решительный Фалалеев.

На него в испуге замахали руками.

— Тогда из дома выселить! — настаивал Фалалеев.

— Замерзнет. Кто его пустит?

Опять задумались.

— А, язва! — выругался Старченко и выхватил кисет. — Может, выпороть его, да и обойдемся? А?

— Человек немолодой, нельзя, — возразил тихоня Прокопьев. — Будь бы помоложе, тогда — да.

— Петель много, а конец, как ни петляй, все равно один, — доказывал Фалалеев. — Надо прижать гада. Он — враг. Ему наша власть, как нож козлу.

Выход предложил Курмышкин:

— Ладно, рук об него марать не будем. Но контрибуцию на него наложим! У него добра побольше, чем у всех у нас. Давай-ка, Тимофей, садись, пиши. Тряхнем его маленько! Не обеднеет!

Тимоша задумался:

— Если по закону, то это как же — налог, что ли?

— Налог, налог. Пиши! — сердился Фалалеев. — И насчет Егорши надо бы распорядиться. Человек на него всю жизнь ломал хребет! Кому он теперь нужен? Кто ему рад? У чужих людей обретается.

— Глухого мы к себе приблизим, — заявил Тимоша. — Ну, то есть к Совету. С нами не пропадет. Я у него был, смотрел. Парень крепкий. Поправится, вот Пак возьмет его и приведет… А теперь давайте дальше думать. Весна подходит. Какое ваше мнение: воевать будем или пахать?

— Сказал! — изумился Фалалеев. — Не вспашешь — не повоюешь.

— Новости нехорошие имею, — сообщил Тимоша. — Советам нашим везде конец приходит. Вот тут и думай! Нашу границу, говорят, по городу Чите проложат. Там — они, тут — мы. Своим государством станем жить!

— А главным кого посадишь? — полюбопытствовав Фалалеев. — Все дело в главном!

— Сообразим.

— Сейчас давай соображай!

— Сейчас… Сейчас я предлагаю умственную штуку. Ни мы в ихние дела не лезем, ни они — в наши. Называется ней-тра-литет. Слыхали?

Фалалеев недоверчиво покрутил головой.

— Эдак ты только от своих отстанешь. А как, к примеру, товарищ Ленин посмотрит на этот твой нейтралитет? А как Лазо? А как Шевченко? Да они нам голову сорвут за это! Столько крови пролито — и вдруг! Нет, не дело ты, Тимофей, городишь. Не подходит нам твой нейтралитет.

— Ленин далеко от нас, — вслух размышлял Тимоша. — Про Лазо пока что одни разговоры…

— А ты что думал? — разозлился Фалалеев. — Вот покажем себя, он и объявится. А так… Что ему с тобой тут делать?

Тимоша вынужден был согласиться, что громких дел от Светлоярского Совета пока что на самом деле не видать.

— Но я соображаю так: а пойдет к нам сюда Лазо? Большому кораблю тут мелко.

Тихоня Прокопьев неожиданна выругался.

— А мой сказ такой; отгородиться бы нам от всех городов забором. Там пусть они живут, тут — мы. И ни они к нам, ни мы к ним…

— Абсурд мышления! — изрек Тимоша, снисходя к человеческой необразованности. — Наоборот, надо, все заборы к черту посвалить, разгородиться и жить одной семьей.

Фалалеев усмехнулся.

— Сказанул! Это кто же нас с тобой в одну семью возьмет? Уж не Паршин ли? Эва чего захотел!

Но Тимоша распалился.

— Паршина мы доведем до уровня. Мало одного налога, еще подкинем. Эй, кто там? — крикнул Тимоша в сени. — Скажи старику, пусть пока домой идет. Но ты глянь, ради бога, с точки зрения! — вдохновенно продолжал Тимоша. — Работать станем вместе, урожай ссыпать в общее место, деньги класть в один карман. Кому что надо — бери. Машин побольше, скот хороший заведем, дома хорошие, никто не надрывается, все с удовольствием работают, ни пьянства, ни битья, ни ругани. Детишки все румяные…

В тот вечер свет в Совете горел до позднего часа, Тимоша вдруг размяк и рассказывал мужикам удивительные истории.

В Светлый яр Тимоша перебрался из Владивостока. Одно время учился в гимназии Сибирцевой («чудодейственная женщина, прямо мать родная!»), играл в спектаклях в Народном доме, потом работал в отеле «Версаль», научился обхождению с иностранцами и был свидетелем, как этих иностранцев тряхнули матросы-анархисты, заявившиеся вдруг в гостиницу с ночным повальным обыском.

— Нагляделся я на этих анархистов. Хуже всякой чумы! Только о себе у них душа болит. Не то воры, не то артисты, а прямей сказать — разбойники. Жадности непомерной. Колечки, шубы всякие — это все по им. А для бедного народа их будто и нету.

На глазах Тимоши во Владивостоке произошла высадка японского десанта. Потом к японцам присоединились «иностранцы всех сортов оружия, со всех Европ, целый Вавилон».

Тихий Прокопьев с сожалением вздохнул:

— Ни разу этих самых иностранцев я не видел. А хочется!

Фалалеев злорадно хмыкнул:

— Погоди, увидишь.

— Думаешь, сюда придут?

— Обязательно. Столько их нагнали! Думаешь, для чего? С бабами прохлаждаться? Вот увидишь, припожалуют.

Рассудительный Курмышкин не согласился.

— Для иностранца завлекательнее богатые места. У нас им нечем поживиться. Вся статья им в городе геройствовать.

— Тогда, выходит, им на рудниках и вовсе делать нечего. А пришли же! За них, брат, не решай. У них свои планы. Тебя не спросят.

Бедность рудничных рабочих была мужикам известна. На Тетюхинские рудники или в Сучан, на шахты, шли наниматься от последней нищеты. Сивухин Петр, проработавший на шахтах два с лишним года, ушел оттуда, едва представилась возможность.

До самого рассвета просидели в школе мужики: мечтали, спорили, доказывали, сомневались, не подозревая, что беда не за горами…

Свалившись возле паршинских ворот, Егорша очнулся в тепле, чья-то рука придерживала его голову, в рот вливалось горькое питье. Перед глазами маячило крохотное сморщенное личико. Мужской голос что-то произнес на незнакомом языке. Егорша сделал усилие: ему показалось, что голос он сейчас узнает. Мужчина тоже наклонился над больным, и Егорша не поверил своим глазам: Пак. Он лежал в корейской фанзе.

Выздоровление шло медленно. Часто приходил какой-то человек и первым делом совал ему под мышку скользкую холодную палочку. Егорша вздрагивал. Человек бодро заявлял: «Прогресс налицо!» — и принимался с кем-то спорить, совершенно забыв о больном. Поминались какой-то атаман Семенов, адмирал Колчак, Забайкальский и Уссурийский фронты, чехи, десант японцев и американцев. Егорша ничего не понимал. Вроде бы по-русски говорят, а не разберешь!

— Пойми ты, — горячился тенорок, — японцам уголь нужен и тоннели, а не ты. Плевать они хотели на тебя. Они дальше Сучана, дальше копей не пойдут.

— Значит, офицерье пожалует! — возражал чей-то прокуренный суровый голос. — Думаешь, с ними слаще будет?

— Никто этого не говорит. Но по приказу самого товарища Ленина…

— …и товарища Лазо! — строптиво добавлял суровый голос.

Раздавалось хлопанье руками по бокам.

— Лазо! Ты мне его сначала покажи.

— А вот погоди. Пожалует — он тебе покажет! Он с тобой не будет цацкаться, как мы. Он — сразу. У него брат, не пикнешь!

— Нет, нету ему смысла появляться тут! Пойми, ловят его, ищут, большие тыщи предлагают.

— Да хоть мильён!

— Ну, знаешь!..

— В общем, нечего нам ждать. Смотри, дождемся! Ну вот чего ты тянешь, на что надеешься?

— Самолично не имею никакого права. Для чего у нас Совет? Чтобы советоваться!

— Смотри, досоветуемся!..

Доругиваясь, эти люди уходили, голоса их затихали на улице. В фанзе наступала тишина, лишь изредка прошелестят робкие шаги — это пройдет по циновкам старенькая кореянка.

День-деньской Егорша оставался с глазу на глаз с бессловесной старушкой. Даже в крохотной фанзе она ухитрялась быть незаметной. Вечером заявлялся Пак и, словно хозяйка ухват, ставил в угол винтовку. Это был совсем не тот Пак, которого столько лет знал Егорша. Каждое утро кореец отправлялся в Совет, помещавшийся в деревенской школе.

— Твоя вставай, твоя тоже ходи! — уверенно сказал он Егорше.

Нет, Пак изменился неузнаваемо! Что же произошло?

Снаружи послышались голоса, в фанзу вошли сивухинский зять Влас в потрепанной шинели и незнакомый человек в очках.

— Альён хасимника (здравствуйте)! — громко произнес очкастый.

Он ткнул пальцем в переносицу, поправляя очки, и склонил голову набок, разглядывая выздоравливающего.

— Тэ-эк-с, прогресс явно налицо!

Ага, вот кто совал ему под мышку холодную скользкую палочку! Егорша слабо улыбнулся.

Очкастый сел, уперся кулаками в колени. Глаза его смотрели строго.

— Егорша, Егор… следовательно, Георгий. Имя-то у тебя, а? Героическое имя! Георгий-победоносец… слыхал? А то — Егорша. Кончилось то время, забудь и выкинь. И гляди на жизнь с точки зрения. Хозяином гляди! Ты кто? Трудовой элемент! Значит, откачнуться от нас не имеешь никакого права. Вот как он, — показал очкастый на улыбающегося Пака. — Мы корейскую нацию освободим поголовно. Теперь наше время!

Мало что понял Егорша из слов очкастого, но главное было ясно — жить следовало совсем иначе, чем прежде. Тот же Пак… не узнать стало человека!

Влас, такой же молчаливый, как и его тесть старик Сивухин, терпеливо слушал своего товарища. Затем он напомнил, что время уходить. Влас называл очкастого Тимошей. Они поднялись, Пак вышел их проводить и долго не возвращался. В фанзе было слышно, как приходившие с кем-то встретились у ворот, заговорили, стали спорить — голоса ожесточились.

— Про высадку японцев ты, как понимаю, слышал. Очень хорошо! А знаешь, что они первым делом сделали? А-а, молчишь! А они взяли и арестовали весь Совет.

— Японцы? Не имели никакого права!

— Ну, может, не сами, а наусъкали кого-то. Тех же генералов с офицерами и науськали. А тем что? Только дай душу отвести. Суханова, председателя, убили. Был человек, вот как ты сейчас передо мной, и нету. Вот они как действуют-то! А ты говоришь. Соображать надо, не маленький уже… Сейчас такое дело заварилось; или они нас, или мы их.

Через несколько дней Пак одел Егоршу потеплее и повел в школу. От свежего воздуха потемнело в глазах. Пришлось остановиться, подождать. Сияло солнце, снегу оставалось мало. Просыхающая тропинка вела через поле к деревне. Пока одолели эти километры, Егорша с Паком несколько раз останавливались и переводили дух. Пак ласково улыбался и поправлял на плече ремень винтовки.

В школе, длинном бревенчатом доме без ограды, дни напролет толпился народ, накурено было так, что свежий человек в изумлении останавливался на пороге и делал усилие, чтобы разглядеть, кто здесь находится. В дверях Егорша и Пак столкнулись с величественным дедом Кавалеровым, старик степенно ответил на поклон и, щупая дорогу костылем, стал спускаться по затоптанным ступеням. Следом за ним стремительно скатился солдат в папахе и шинели и, кидая с сапогов комья грязи, куда-то побежал.

В угловой комнате было синё от дыма. В кадке, заваленной окурками, никла умирающая пальма. Тимоша бегал от окна к столу и в отчаянии вздымал над головою руки. Он уже охрип от спора. Ему ядовито возражали Влас, Петро и еще двое незнакомых.

— Абсурд мышления! — вскрикивал Тимоша. — Китайцы показали себя натуральными сволочами. У них с Лазо был мирный договор. С какой стати они выпустили Семенова? Мало он дел натворил?!

Влас и бывшие солдаты, а с ними и Петро настаивали на том, чтобы на всякий случай создать в деревне боевую дружину. У соседей — во Фроловке, в Казанке, в Хмельницкой — мужики уже вооружались и хотят договориться о взаимопомощи. Время по всем приметам наступало грозное. На побережье уже скопилось несколько японских дивизий. А тут еще приказ Колчака о мобилизации в белую армию. Тимоша протестовал:

— Колчак нам не указ. Не дадим ему ни одного мужика. Японцы и американцы? Пускай. Культурнейшие нации. Да и, повторяю, к нам они не сунутся. А если сунутся, мы им быстро утрем нос. «Мы, скажем, сами по себе, а вы — сами по себе». Они и уберутся.

— И Колчак, думаешь, тоже уберется? — теряя терпение, спросил Петро.

— Колчак далеко, за Уралом. Ему не до нас.

— Пошлет кого-нибудь.

— А вот пошлет, тогда и будем думать. Все, товарищи, дискуссию прекращаю. Перехожу к другим вопросам. — И Тимоша показал, чтобы Пак и Егорша подошли к столу.

Во все глаза смотрел Егорша на этого необычайного человека. Как он разговаривает! И с кем? С самими солдатами! А поглядишь — щелчком можно прибить.

— Так, — произнес Тимоша, изучая застенчиво жмущегося батрака поверх очков. — Экой ты, брат, верзила! А все пугаешься. Кого? Я ж говорю: смотри на жизнь с точки зрения. В общем, вот товарищ Пак тебе все объяснит. Он у нас теперь уполномоченный Совета…

В первую ночь, оставшись один в большом школьном доме, Егорша связал веник и вымел всю грязь из комнат и коридора. «Тут лопатой надо, а не веником», — бормотал он. Из кадки с пальмой он выгреб, наверное, ведро окурков. Ему показалось, что земля в кадке вздохнула с облегчением, а заморенная пальма сразу ожила. Утром Тимоша пришел и не узнал помещения.

— Это ты хозяйничал, Егорий? Ну-у, брат! Но только ведь опять… И куда, черти, смолят!

«Подметем, рук не жалко», — хотел сказать Егорша, но промолчал. За ласковое слово, за участие Егорша готов был в лепешку расшибиться.

Мужики, собираясь по привычке в школу, пожимали руку председателю, затем Егорше. На первых порах это было мученье. Украдкой Егорша стал разглядывать свою корявую, разбитую работой ладонь, словно надеясь найти на ней хоть какой-то след дружеского рукопожатия. Этого он еще не пробовал ни разу в жизни. Не научиться ли ему тоже курить? Или хотя бы завести кисет с табаком? Сам он пускай и не курил бы, но кисет подставлял: подходи кто хочешь, бери, не жалко! Мужики закуривали бы, садились рядом, и он сидел бы с ними вместе, слушал бы, вникал, что делается на белом свете.

Обживаясь в новом окружении, Егорша понемногу выпрямлялся и смелел. Ядреные шутки окопных солдат веселили и его, и под дружный хохот он улыбался тоже, робко, неумело растягивая губы, почти не знавшие улыбки. Его здесь считали равным, не прогоняли, при нем велись любые разговоры. Раньше у хозяина от него тоже редко в чем таились, но там было совсем другое: сама хозяйка, рыжая бабища, не стеснялась при нем, задрав юбку, сбежать с крылечка и присесть. Смотрели на нее, переставая хрумкать сено, лошади, смотрели коровы, курицы, петух, смотрел и Егорша. Но глуховатый батрак был для нее наподобие скота или колодезного журавля.

По вечерам Тимоша стал часто засиживаться в школе, что-то лихорадочно писал, отбрасывая с глаз плоские безжизненные волосы. Глаза его делались шальные, он что-то бормотал и ожесточенно грыз карандаш. Егорша в такие минуты ходил на цыпочках.

— Эх, Егорий, — иногда вдруг жаловался Тимоша, — тошнота берет, как поглядишь вокруг. А ведь какую жизнь можно сделать!

Бывший батрак сочувственно вздыхал. Сам он знал слишком мало, прошел только суровую науку у хозяина. Наука эта была простой. Работать и уважать хозяина — хорошо, пить водку и водиться с шантрапой вроде сивухинских Петра и Власа — плохо, ходить в церковь — хорошо, играть с парнями в орлянку — плохо. И такая жизнь навечно, до самой гробовой доски: ломи, надсаживайся, пока не ляжешь под холстинку. Смерть приходила к батраку как желанный, не пробованный при жизни отдых.

Тимоша, подумав над своей бумагой, что-то решительно перечеркнул и расстроился.

— Ладно, потом, — сказал он и стал собираться. — Егорий, ну что ты все веником стараешься? За грамоту бы надо браться помаленьку. Буквы понимать умеешь? Плохо, брат. Но я тебе вот что скажу. Голова у тебя на плечах содержится, начинай о политике соображать. Важнейшая штука, брат! Лучше науки всякой. Наука, она все про далекое, про что в земле, что в небе, а политика в самый корень лезет, отчего какая кому жизнь и как нам эту жизнь переменить. Понял?

По лицу бывшего батрака блуждала младенческая улыбка. Одно он понял из речи председателя: хорошо к нему относится Тимоша и желает ему всяческого добра.

Тимоша потрепал парня по плечу и ушел.

В одиночестве Егорше мечталось без помех. Все, чего наслушался он за день, требовалось переварить своим умом. Мужики постоянно спорили, горячились и ждали разрешения всех трудностей от какого-то Лазо. Слыша об этом человеке каждый день, Егорша иначе и не представлял его, как богатыря. Гаркнет такой во весь голос — тайга трещит! Ум — что? Умней деда Кавалерова все равно не будешь. А сила — все! Сильного боятся… И своим бесхитростным умом Егорша представлял себе Лазо как боженьку с иконы: сидит богатырь на коне и побивает копьем всех гадов. Нет никому спасения от его справедливого копья!

Хоть одним глазком взглянуть бы на такого!

Рано утром, еще не рассвело, с размаху бухнула школьная дверь, влетел сивухинский Петро. Он задыхался.

— Тимофея еще нету? Ч-черт! Побегу к нему домой.

Егорша почувствовал неладное и выскочил вслед за Петром.

В Лукерьину избушку они вломились вместе. Петро, не отрываясь, выдул ковш воды.

— Сидишь? — закричал он председателю. — А что вокруг-то делается, знаешь?

Тимоша сидел, растопырив локти, и что-то писал. Лукерья, стиравшая в корыте у порога, прятала лицо и украдкой утиралась щекой о кофточку. «С утра лаются», — догадался Егорша. Вместе с табуреткой Тимоша отъехал от стола. Лихорадочного состояния Петра он не замечал.

— Слушай, Петр. И ты, Егорий, — тоже. Интересно, понимаете, что вы скажете. Вот, сочинял, всю ночь не спал.

Он откинул с глаз длинные волосы и отнес вбок исписанный листок.

Нет друга у бедняка

Надежней большевика…

— Тимофей, ну что ты за человек? — с терпеливой мукой прервал его Петро. — Вон уж макушка светится, а ты все как титешный ребенок. Разуй глаза! Каратели идут!

— Хунхузы, что ли? Или японцы?

— Русские. С генералом. Близко уже.

— У нас нейтралитет. Забыл?

— Вот они тебе покажут «нейтралитет»! — вышел из себя Петро. — Давай скорее народ в школу.

— А за что? Мы им покамест ничего не сделали.

— А вот снимут с тебя штаны, да разложат, да всыплют хорошенько, потом спросишь: за что?

— Абсурд мышления!

— Пошли, пошли, — торопил его Петро. — Я забыл сказать: к нам сегодня гости нагрянут. Кто такие? Соседи, из Фроловки. Представители. Надо подготовиться.

— То говорил — каратели, а то — соседи, — ворчал Тимоша, собираясь.

— Если с соседями договоримся, то, может, карателей и пронесет. Но если нет!.. — не договорив, Петро сокрушенно покачал головой. — Кончилось наше спокойное житье, вот что я скажу. Теперь начнется! Паршин уже радуется, черт. Зря мы ему вязы не свернули…

Задиристое настроение Петра позабавило Тимошу.

— Боевой ты мужик, как погляжу! И откуль это в тебе? Отец, вроде, смирней овечки, мать — тоже, а Клавдия ваша — так та вообще…

Петро рассердился.

— Погоняли бы тебя на шахтах! Как царя сместили, я стал будто цепной. Ни одного богатого видеть не могу! Если победим, не пожалею никаких денег, а найму себе буржуя чистить сапоги. Пусть тоже знают!

— Где же ты найдешь его, буржуя? — спросил Тимоша. — Его после победы днем с огнем не сыщешь.

— Найду! — уверенно пообещал Петро. — Одного-то для себя я обязательно живым оставлю.

Он принялся распоряжаться.

— Значит, так. Тимофей, ты давай сразу в Совет. Егорша, дуй по деревне, колоти тревогу. Перво дело — к Кавалеровым. Пусть Костька обежит своих парней. Он знает… Дальше — к Фалалееву. Он мужик злой, мы с ним уже толковали. По дороге заверни к Курмышкину. Этот хоть и смирный, но, если его как следует раскочегарить, не уймешь. Всем прямо так и говори: бросайте все дела и — в школу. Понял? Время будет, сбегал бы еще к корейцам. Хотя нет, но надо. К корейцам пошлем Пака. Я думаю, он сейчас уже в школе дожидается. Ну а сам я тут кое к кому тоже забегу…

Тимоша усомнился:

— Народу шибко много соберется. Не подерутся? Я, понимаешь, хочу постановление писать: «Драки твердыми предметами категорически воспретить!»

— Ты, Тимофей, теперь не драки бойся, — заявил ему Петро с какой-то сумасшедшею веселостью. — Сейчас такое начинается… слов не подберешь. Из тяжелого орудия крыть примутся!

Склонив голову набок, Тимоша полюбовался кипятившимся Петром со снисходительной усмешкой.

— За что, интересно мне узнать?

— Заладил: нейтралитет, нейтралитет! — В расстройстве Петро не договорил. — Ладно, побежали. А то бары да растабары, а время идет.

— Погоди, — удержал его Тимоша, и лицо председателя стало грустным. — Я знаю, ты на меня, как на блажного, смотришь. И ты, и все… Но я тут как-то не спал и думал. Если уж генерал с нахальством к нам попрет, мы же можем и не пустить его.

— А я тебе о чем? Но ты же слова не даешь сказать!

— Постой, — тихо перебил его Тимоша. — Ты смотри на генерала с точки зрения. Где он пойдет на нас? Ну, ясно дело — по дороге. А дорога где идет? По «Дарданеллу». А там посади одного мужика с дубиной, и никого он не пропустит. А если туда с ружьями мужиков?

Остального он объяснять не захотел, показав одними глазами: дескать, сам сообрази.

«Дарданеллом» у светлоярцев назывались два крутых берега речушки Батахезы, сходившихся чрезвычайно близко. Там, под самым скалистым уступом, проходила единственная дорога в деревню. На труднопроходимость дороги, а вернее, на засаду в этом месте Тимоша и намекал.

От спокойной укоризненной рассудительности председателя у Петра разом пропал весь обличительный запал. С запозданием он спохватился: и чего ради считают Тимошу за блаженного? Ну, придурь иногда находит, это есть маленько, но вообще-то…

— Тимофей Иваныч, а если их черт понесет не по дороге, а горами?

— Ну, не дурней же они нас с тобой! Но ты на этот счет лучше с Власом поговори. Он — человек военный.

— Так побегу я, Тимофей Иваныч. А ты шагай прямо в Совет. Там твое место. Поставили тебя руководить, ты и руководи. Только перцу, перцу не жалей! Это мой тебе последний совет. Понимай, какое время подпирает.

В полдень к битком набитой школе подкатили две упряжки. Из телег спрыгнули восемь человек с винтовками. Кое-кого из них узнали. С фроловскими жители Светлого яра много лет враждовали из-за пустоши за болотом. Приезжих встретили с почетом. В самой большой комнате стояло два составленных стола без скатерти. Пожухлые листья пальмы Егорша вытер мокрой тряпкой. Впереди перед столами на принесенных табуретках сидели старики. Величественный дед Кавалеров тихо переговаривался с тщедушным старичком Симой, знаменитым в округе охотником. Иногда он поворачивал голову и с укором взглядывал на шумевших парней. Там, с парнями, стоял его сын Костя. Старик Паршин на собрание не явился, а послал своего Мишку и Кирьяка. Эти стояли отдельно от всех, у самых дверей. Кирьяк, пьяненький, то и дело наклонял ухо к Мишке, слушал и кивал.

Возглавлял приехавших сухощавый человек с острыми серыми глазами — учитель Ильюхов. Опытный взгляд бывших солдат сразу отметил в нем военную выправку. Перед тем как начинать собрание, Ильюхов поделился с сельсоветчиками новостями. После Урульгинской конференции, как известно, центр тяжести борьбы с захватчиками переносится в таежные районы, методами партизанства. Недавно подпольный центр во главе с Лазо…

Ему не дали договорить.

— А где он? — лихорадочно спросил Фалалеев. — Слышим, слышим, а поглядеть бы!

Ильюхов улыбнулся. Как видно, такое состояние человека было ему знакомо.

— Увидите еще… Но один Лазо ни вас, ни нас не спасет.

— А кто же тогда, интересно?

— Мы. Сами, — просто ответил Ильюхов. — Для этого мы к вам и приехали.

Словно укладывая эти слова в свое сознание, мужики молчали. Организоваться всем миром… куда же лучше! Это справедливо.

Курмышкин поинтересовался, на чем едут каратели. Узнав, что на санях, успокоился. Он почему-то боялся бронепоезда.

Влас деловито осведомился, можно ли рассчитывать в борьбе на помощь городов. Ильюхов ответил:

— Города помогут. Но центр, повторяю, тут, у вас. Вы знаете приказ Колчака о мобилизации в белую армию. И знаете, что народ не хочет к Колчаку! С Сучанских копей, например, вся молодежь уходит в партизаны.

— А как с оружием? — поинтересовался Фалалеев.

— Будет оружие, помогут, — после небольшой заминки пообещал Ильюхов. — Но пока придется обходиться тем, что на руках.

— Плоховато, — вздохнул Петро.

— О налоге на богатых вы не думали? — спросил Ильюхов. — Есть решение: войну против богатых вести за счет самих богатых.

— Как это не думали? — обиделся Петро. — Голова, слава богу, варит. Паршина мы уже тряхнули. А надо — и еще тряхнем.

— У вас не только Паршин, — напомнил Ильюхов. — А Лавочкин? А Тятов? А Шашкин?

Сельсоветчики переглянулись. Как видно, Ильюхов хорошо подготовился к поездке в Светлый яр.

— Надо будет, прижмем и этих, — пообещал Фалалеев. — Ты мне пока вот что скажи: кто такой Гаврила Шевченко? Слух дошел: бьет он Калмыкова, и здорово бьет!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава пятая

Глава пятая Несколько часов спустя я вышел из самолета на берлинском аэродроме. Дул ледяной ветер, земля была покрыта тонким слоем снега. Как это непохоже на Анкару с её ярким солнцем и голубым небом!Около аэропорта меня ждал автомобиль. Прежде чем я сел в него, мне

Глава пятая

Глава пятая Будущность темна. Как осенние ночи… А. Сребрянский 1 Кольцов зашел к Кашкину попросить новые журналы.– Приходи вечерком, – таинственно сказал Кашкин. – Что покажу!..Вечером Кольцов задержался: привезли овес, отец велел принять, и Алексею пришлось долго

Глава пятая

Глава пятая 1 В холодной комнате, на руках у беллетриста, умирает Мнемозина. Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти. Благополучно перенесенные в рассказ целые дома

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ Ночью кто-то пьяно запел на канале, потом неподалеку глухо заработал мотор, плеснула запоздалая волна, и все затихло.А он, лежа на спине, прислушивался к каждому звуку, к дыханию Марии, заставляя себя не менять положения, чтобы не разбудить ее, и непрерывные

Глава пятая

Глава пятая В 1926 году международная обстановка опять обострилась, стала нарастать угроза новой войны против СССР. Застрельщиками антисоветской политики выступили английские империалисты. В тесном союзе с ними действовали американские и французские монополии,

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ Немало жестоких войн было в XIX столетии. К середине века Англия стала самой мощной индустриальной державой мира. Страх перед экономическими кризисами толкал английскую буржуазию к поискам новых рынков сбыта. Английские и французские промышленники,

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ Ненасытная жадность.С этим ощущением он просыпается. С ним засыпает, жалея, что человеку не отпущено сил по неделям не смыкать глаз, не пить, не есть, только смотреть, смотреть, смотреть, существуя счастьем увиденного.Стоит бабье лето. Солнце, напоследок

Глава пятая

Глава пятая В нескольких километрах от Москвы, в деревне, договорился с одинокой старушкой о найме комнаты. Нашел машину и поехал за семьей в Лысково. Часа через три подъезжаем к калитке, а она закрыта на замок. Старушка, высунувшись из окна, кричит:– Я передумала, извините,

Глава пятая

Глава пятая Я сижу в электричке, и она как на крыльях несет меня в Монино. Здесь городок Военно-воздушной академии, и здесь же на окраине в зеленом живописном уголке живет маршал Степан Акимович Красовский – строитель и пестун боевой авиации, первый заместитель

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ Путешествие по Италии. — Московский Литературно-Художественный кружок. — Журнал «Новый путь». – Поездка в Париж. — «Urbi et Orbi». — «Письма Пушкина» (1902-1903).Когда Брюсов задумывал какое-нибудь путешествие, то раньше всего покупал путеводители, большей частью

Глава пятая

Глава пятая Стокгольм, Швеция — 29 июня 1958 годаИтак, мы в финале, и наш соперник — сборная Швеции. Нас считали фаворитами, что, в общем-то, было естественно, учитывая нашу победу со счетом 5:2 над командой Франции. Нам отдавали должное все, кто относился к нам без предубеждения

Глава пятая

Глава пятая 16 сентября 1944 года произошло невероятное.В этот день Власов встретился с «черным Генрихом».Сохранилась фотография: генерал Власов и рейхсфюрер Гиммлер.Оба в очках. В профиле Гиммлера что-то лисье. Профиль Власова тяжелее, проще.Д’Алькен подробно описал это

Глава пятая

Глава пятая 1-я дивизия РОА подошла к Праге, когда там 4 мая вспыхнуло восстание.В отличие от интернационалистского руководства России, чешские руководители всегда ставили идею народосбережения впереди других идеологических предпочтений и гордынь.В 1938 году чехи

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ 1С каждым годом круг знакомств Александра Ульянова расширялся. Кроме земляков, с которыми он поддерживал тесные связи, он подружился со своими однокурсниками: Говорухиным, Шевыревым, Лукашевичем. Говорухин предлагал ему вступить в какой-нибудь кружок. Саша