ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ненасытная жадность.

С этим ощущением он просыпается. С ним засыпает, жалея, что человеку не отпущено сил по неделям не смыкать глаз, не пить, не есть, только смотреть, смотреть, смотреть, существуя счастьем увиденного.

Стоит бабье лето. Солнце, напоследок особенно щедрое, напряженно сияет в медлительных нитях летучей паутины, в лужах вчерашнего дождя, в темной зелени отав, в серебряной кольчуге Яузы и в ослепительно белых ризах близкой Москвы, спокойно и уверенно утвердившейся на холмах меж Москвой-рекой и Неглинной.

Андрей чувствует, что задыхается. Там, в Москве, он увидел свет, там жили, смеялись, горевали, там погибли его отец и мать.

Отец и мать… Он их никогда не видел. Но Андрею кажется, что на людных московских улицах он еще встретит если не отца и мать, то похожих, близких, родных людей. Москва властно зовет Андрея. И нет нужды, что в скитаниях по городу среди занятого своим делом народа он не находит и следов родного очага… Ахает двухпудовым молотом кузнец. Мятущееся пламя выхватывает из тьмы кузни то край кожаного передника, то заросшую густым волосом щеку, то взбухшие мускулы руки.

Гулко, весело, поддразнивая друг друга, стучат молотки бондарей. Кисло пахнут замоченные в дубовых чанах шкуры у дворов кожевников.

Проплыла от колодца к дому, выгнув спину под коромыслом, дородная молодица, даже не глянула, даже губ не поджала, словно не заметила. Поставь перед такой стену, пройдет насквозь и шага не замедлит.

А вон та обожгла взглядом и опять смиренно перебирает раскинутые бойким купцом полотна, щупает, переворачивает ткань, но ясно — ко всему прислушивается, все замечает и косит, косит тебе в спину осторожными глазами.

Шевелится, орет, гудит, пытаясь сдвинуться с места и не двигаясь никуда, огромный торг. Возы с капустой, репой, сеном, с мешками ржи и овса, дуги, крашеные и простые, звонкие, как гусли, певучьи, как скоморошьи дудки, а там — корчаги, паневы, сафьян, пуговицы вольячные, перстеньки из скани — девичья радость, блюда резные, блюда с финифтью, пироги мясные и рыбные, щи да лапша, да духовитые каши, да квасы, да сбитень.

— Купи! Купи!

Грохочет на бревенчатой мостовой расписной боярский возок. Щелкают бичи над запряженными гуськом конями.

— Э-ге-ге-ге!

Из оконца рука в широком бархатном рукаве сыплет милостыню. Нищие ползут на коленях, хватая рассыпанную подачку.

— Спаси тебя господи… Спаси тебя господи…

А за углом свалка. Кого-то бьют. На помощь человек не зовет. Видно, тать.

Тать помощи не ждет.

Синее небо. Легкая, но крепкая паутина. Дымящиеся посреди улиц свежие конские котяхи. Толчея, говор, шум, и вдруг над резными коньками теремов, над шумом и говором — бум! бум! бум!

Обрывая людей на полуслове, с великокняжеского двора несут густой звон недавно устроенные сербским мастером Лазарем часы — хитрейшая штука, знающая, когда полдень и полночь, размеряющая день на равные части и устрашающая неразумных…

Отбили часы, и снова кипит, живет Москва! Живет!

И Андрей чувствует: и давешний кузнец, и бондари, и величавая баба с ведрами, и та, другая, с полотном, и корявая мостовая, и Лазаревы часы, и терема, и это небо — все: отец и мать, родина, то, что дается человеку однажды и навсегда…

Люди оборачиваются вслед молодому чернецу, бредущему не разбирая дороги, будто ослепшему и блаженно улыбающемуся всем встречным.

Юродивый, что ли?

И на всякий случай крестятся.

А он ходит от терема к терему, от одной тесовой церквицы к другой и каждый раз открывает новые чудеса: там удивительной резьбы крыльцо с изображениями зверей и птиц, там невиданного письма икону, там заставляющую трепетать его сердце роспись стен.

Андрей ласково усмехается наивным, ярко и аляповато раскрашенным зверюшкам на крылечках домов.

Скорбно поднимает брови перед ликом богоматери, чьи печальные глаза и распахнутые руки говорят о готовности отдать сына человеческому роду во искупление вечных грехов.

Долго стоит в Архангельском соборе, переводя взор с икон греческого письма на иконы русских мастеров.

Щурится. Покусывает губу.

Византийцы рисуют лучше, и краски у них согласней. Но наши — мягче, добрей, хотя и не выучились находить для своей доброты нужных сочетаний линий и цветов.

И вдобавок у тех и других нету чего-то единого, цельного, что ищет он сам.

У кого же учиться?

Среди суровых, аскетических ликов, нарисованных выходцами из Византии, яркими искрами сверкают иконы русского северного письма.

Говорят, их делали новгородцы.

Святые и подвижники новгородцев ближе сердцу Андрея. В них есть человечность, они глядят на людей добрыми, участливыми глазами и сами просты. Но порой чересчур просты и опять написаны менее искусно, чем греческие.

И не могут, не должны быть святые, думает Андрей, столь земными и немудреными.

Ведь им открыты истины и тайны бога, они знают, к чему вести людей, а у новгородцев апостолы и отцы церкви смахивают на рыбарей и пахарей, каких встретишь на каждом шагу.

Истина же на земле не валяется, понять жизнь и возвыситься до подвига может — увы! — не всякий рыбарь и пахарь.

Простой люд невежествен, блуждает по миру с закрытыми очами и нуждается в поводырях.

Новгородцы правы только человечностью, но не правы воплощением ее.

Нет. Так писать нельзя.

Но как?

Как?

В это время судьба сталкивает Андрея Рублева с живописью Феофана Грека и с самим замечательным художником.

Это как вспышка молнии, как внезапный удар грома, способные смять, смутить, подчинить себе любую недюжинную натуру.

Это искусство, какого еще не было и какое невозможно было предполагать.

Феофан Грек оглушает.

Он столь необычен, что спор с ним кажется невозможным, а твой собственный дар, все сделанное тобою до сих пор — малым и ничтожным. И первые дни после знакомства с работами Феофана Андрей ходит разбитый, почти больной и не может прикоснуться к краскам.

Не меньше его смущен и Даниил.

Подобной смелости не знали ни тот, ни другой, хотя и слышали о Феофане много еще задолго до прибытия в Москву.

Воистину, одно — слушать рассказы, другое — узреть чудо самим.

Феофан же Грек — подлинное чудо.

Не зря Москва бредит им, и любой сбитенщик, последняя просвирня знают художника в лицо, а знатные люди почитают за счастье посмотреть, как пишет старый мастер.

Говорят, Феофана это не смущает, он умеет работать даже окруженный толпой и в это время разговаривает с людьми, шутит будто ни в чем не бывало.

И пишет, не заглядывая ни в какие старые прописи, а так, как самому подумалось и увиделось.

Уж это-то вне сомнений. Боги и подвижники Феофана ничем не похожи на богов и подвижников других иконописцев. Каждый лик — феофановский лик, и его не спутаешь с иными.

Нет! Не спутаешь!

Москва славит Феофана. Иконописцы старательно перерисовывают его дивные образы, надеясь усердным подражанием постичь тайну поражающего сердце искусства.

А Андрей Рублев не прикасается к краскам.

Еще и еще разглядывает работы Грека.

Молчит.

Мечется ночами по келье.

Даже с Даниилом разговаривает отрывисто.

Бросается к писанию, а от писания — к своим прежним работам.

Иногда потерянно сидит, уронив большие руки меж коленей и безучастно глядя в одну точку.

Но потом вскакивает и нетерпеливо собирается в новое хождение по храмам…

И однажды Даниил застает его на берегу Яузы грызущим сухую травинку, усталым, но спокойно улыбчатым, просветленным и тихим.

Он понял.

Он одержал победу.

Одержал победу задолго до боя, который ему еще предстоит и в котором победителем все-таки признают Феофана.

Он стоит в преддверии зрелости.

У нас могут еще существовать сомнения относительно характера Андрея Рублева и внешних проявлений этого характера в повседневной жизни, но не может быть и нет сомнений в основных мотивах и звучании его раннего творчества.

Так называемое «Евангелие Хитрово», возможно украшенное Андреем Рублевым еще в пору послушания у Никона, открывает внутренний мир живописца достаточно полно и широко, показывает истоки его творческой манеры и ее самое вполне глубоко.

В инициалах и миниатюрах «Евангелия» на первый план прежде всего выступают мягкость, нежность художника как в изображении явлений живого мира, так и в передаче символов евангелистов.

Инициалы, выполненные в виде фигурок птиц, змей и фантастических животных, исключительно изящны, и это благородство, эта жизненность формы, как всегда в подлинном искусстве, делают даже отвратительных гадов и драконов приятными для глаза, привлекают к себе, пробуждают высокоэстетические чувства.

Орел — символ евангелиста Иоанна — похож у Рублева на кроткого голубя. И дело, конечно, не в том, что молодой живописец никогда не видел живого орла. Если он знал античные мотивы, отраженные им в инициалах, то мог видеть и реалистичные рисунки орлов, представлял себе этих могучих, царственных птиц в конце концов хотя бы по иописаниям.

И не в том дело, что Рублев не сумел с достоверностью воплотить подлинный облик сильной птицы на пергаменте. Рисовал Рублев и в эту пору отлично. Но просто он считал необходимым и орлу придать черты доброты, безобидности, мягкости. Считал необходимым!

А изображение ангела — символа евангелиста Матфея — не зря расценивается искусствоведами самой замечательной из миниатюр «Евангелия Хитрово».

Возможно, именно тут Андрей Рублев нашел впервые тот мотив, который станет определяющим в его шедеврах, — композиционный мотив круга.

Образ чистой, неувядающей красоты, кудрявый юноша вписан Андреем Рублевым в точный круг очень гармонично. Контур обрамления как бы обращает стремительное движение ангела в умиротворенный покой, подчеркивает неизменность изменчивого, вечность преходящего.

Тонкие оттенки голубого и лилового обращают фигуру ангела в парящую, невесомую.

Чтобы показать самостоятельность Андрея Рублева в решении такой трудной темы, очень удачно сравнивают его миниатюру с ангелом из иконы «Благовещение» конца XIV века, носящую ярко выраженный византийский характер.

Порывистая фигура ангела из «Благовещения» вся в беспокойных бликах, вся иссечена ими, ее стремительные, прямые линии призваны усилить общее впечатление внутренней взволнованности вестника, его беспокойство и духовную напряженность.

Это не случайно.

В старой иконе сказалась переживаемая византийским искусством трудная эпоха схоластической, мертвой мысли, эпоха упадка, что не могло не тревожить живописцев, не могло не помешать им воспринимать мир как нечто целое, гармоничное в своих противоречиях.

Рублев, воспитанный на легендах о Сергии, на рассказах о небывалом единении русских людей в годину Мамаева нашествия и видящий в порыве 1380 года возможность и пример общечеловеческого братства, чужд византийской неуравновешенности, тревоги и трагичности.

Его вера крепка. Убежденность в конечном торжестве идей православия, как идей человеколюбивых, нерушима. И если даже гнусности жизни еще мало известны молодому мастеру и еще не заставили подвергнуть свои мысли и чувства строгому пересмотру, то это не столь важно. Важно, что он вступает в мир, спокойно сознавая возможность преодолеть любые испытания и веря, что в конце концов всегда должна будет во всем восторжествовать справедливость.

Отсюда и нежность красок, и смелое соединение движения и покоя, как смелое приятие мира таким, каков он есть.

Учась у византийцев, заимствуя у них все лучшее в части формы, Рублев, как и некоторые из его предшественников, уже с первых шагов твердо заявляет о своем собственном мировоззрении, о независимости своей философской и творческой мысли.

Это не могло остаться незамеченным, и Епифаний Премудрый уже тогда должен был заинтересоваться удивительно ученым и способным послушником.

Наверняка слухи о Рублеве тогда же выходят и за пределы Свято-Троицкого монастыря.

Андрей Рублев, конечно же, выступает в это время как продолжатель давно утраченных или искаженных Византией античных традиций.

Но не потому только, что угадал, прозрел античную гармонию в образцах византийцев, а потому, что ощутил потребность в такой гармонии, что на короткий исторический миг сама жизнь давала художнику повод к ясному мировосприятию.

Доверие к жизни — вот что провозглашает молодой Андрей Рублев.

Доверие к людям, к родным русским полям, лесам и небу, доверие к будущему!

Никон, загрязнивший источник рублевской веры, не может, однако, загрязнить ее окончательно.

Что Никон? Не им началось христианство, не им кончится. Игумен всего лишь слабый смертный. Есть люди помимо него, исповедующие равенство и любовь с прежней силой и искренностью.

Андрей Рублев полагает, что ближайшее грядущее за этими подвижниками, а не за Никоном.

Он заблуждается. Но это заблуждение души, рвущейся к свету, к людям.

Что же означает для Андрея Рублева встреча с Феофаном Греком? Почему она неминуемо приводит их к творческой схватке?

Необходимо начать издалека. С тех черных дней, когда лютая конница Батыя спалила Рязань, ворвалась в Киев и захлестнула тугим арканом Владимиро-Суздальское княжество.

В огне и дыму рушились стены городов, удивительные храмы и палаты XI–XII веков, обращались в пепел бесценные иконы, плавились чудесные изделия ювелиров, копотью разлетались по ветру страницы прекрасных книг.

Мастеров-умельцев гнали, связав веревками, в Орду. У купцов отбирали товары. У крестьян отнимали последний скот и хлеб.

Ханские баскаки плетями выколачивали дань. Стравливали князей. Вмешивались в их распри и снова грабили, грабили, грабили, умело поддерживая княжескую рознь и не давая усилиться не одному из князей, чтоб не нажить опасного врага.

Великолепная культура Киевской Руси, Владимиро-Суздальского края и Новгорода либо полностью разрушалась, либо приходила в упадок.

Для Руси, для русского искусства, в частности, настало невыносимо тяжелое время.

Вдобавок почти прекратилась связь Руси с Византией, а Новгороду и Пскову пришлось вступить в единоборство с упорными и наглыми псами-рыцарями.

Уже не воздвигаются поражавшие воображение заезжих иностранцев огромные храмы, уже нет таких мастеров живописи, которые украшали киевские церкви и палаты Андрея Боголюбского, уже почти не остается ремесленников-художников. Шестьдесят лет не строятся каменные храмы.

Пульс русского искусства едва бьется. Но все-таки он бьется!

При этом значительно возрастает роль народного творчества.

Это естественно. Искусство, культура XI–XII веков, блестящие и неповторимые, оставались, однако, искусством и культурой больших городов, были замкнуты, как бы отгорожены от влияния идей широких народных масс.

Отсюда та умозрительность, та отвлеченность в живописи, какие наблюдаются и во фресках Святой Софии в Киеве и в рельефах Владимирских храмов.

XI–XII века дали русскому искусству и подлинно классические произведения, такие, как Ярославская Оранта, как новгородская икона ангела «Златые власа», икона десятинной церкви Новгорода «Знамение», как целый ряд церквей и соборов и многие, многие прочие образцы зодчества и живописи.

Однако общая тенденция обособления культуры домонгольской Руси от широких масс, идущая бок о бок с процессами усиления княжеской власти, несомненна.

Разрушение городов, уничтожение татарами культурных центров были для русского народа трагедией.

Но полудикие кочевники, не обладавшие своей культурой, навалившиеся на Русь подобно чуме, старательно уничтожавшие все, что могло служить народу опорой в его сопротивлении — от каменных стен монастырей до книг, — самой дикостью и беспощадностью своей вызвали отпор народа, обусловили ряд изменений в его мировоззрении, отход искусства от умозрительности, отвлеченности, приближение к материальному миру.

Гибель художественных центров, естественно, вызвала на долгое время снижение формального мастерства русских живописцев, книжников, ремесленников и зодчих.

Но вместе с тем в искусство начинают проникать живые народные силы, в нем приобретают первенствующее значение идеи, волнующие всю Русь, и в первую очередь идеи стойкости, воинской доблести, преданности своему долгу.

Искусство помогает народу хранить память о великом прошлом, что само по себе уже является призывом к великому будущему, морально поддерживает и воспитывает русских людей.

Отлично видно это по иконе «Георгия с житием»[3], где примитивность рассказа о герое искупается его страстной убежденностью.

М. В. Алпатов справедливо считает, что в истории мучений Георгия безвестный мастер мог представить историю мучений, постигших в Орде князя Михаила Тверского.

Но если даже автор иконы не задавался целью провести ясную параллель между Георгием и каким-нибудь конкретным русским князем, смысл его труда остается не менее понятным: прославить человека, готового пойти на любые испытания, даже на гибель во имя своей цели. Тяга к изображению быта, живой жизни заметна в это время в ряде сохранившихся новгородских и псковских икон, в одной из хроник, где миниатюры рассказывают о жизни человечества, начиная с «сотворения мира», в ряде других памятников.

Отличают живопись этой поры «житийность», то есть стремление к повествовательности, что давало возможность малоискусным мастерам более наглядно доносить до зрителя свои мысли, и яркость красок, свойственная народному творчеству вообще.

Настанет время, русские художники превзойдут византийцев в технике рисунка, но они уже не вернутся к приглушенным, темным тонам греческих икон.

Яркие краски, как выражение подъема народного духа, народной радости, останутся в живописи навсегда.

Процесс роста художественного самосознания народа усиливается начиная с XIII века.

В так называемых «воинских иконах», прославляющих доблесть князей, их мужество и стойкость при защите русской земли, контуры уже много выразительней, фигуры получают объемность, какой до этого русская живопись не знала, и сами святые и мученики выступают близкими земным чаяниям людей.

Это большой и показательный сдвиг.

Но быстрый расцвет искусства на Руси начинается все же лишь со второй половины XIV века и связан с быстрым усилением политической роли Москвы, с проводимой ею успешной политикой объединения русских земель.

Правда, значительная доля нового, необычного приносится в эту пору Новгородом и Псковом.

Именно там, на севере, возникают новые типы храмов, ведется большое строительство, а стенная, фресковая, живопись достигает потрясающей впечатляемости, впервые как бы материализуя «горний мир» и проникаясь глубоким человеческим волнением.

Новгород вообще находился в пору монгольского завоевания в очень благоприятных условиях по сравнению с другими городами и княжествами. Непосредственному покорению и разрушению он не подвергался. Великому князю подчинялся лишь формально. Псы-рыцари до него также не доходили.

И хотя Новгород платил татарам дань, но в XIV веке в связи с общим ростом сопротивления Орде, благодаря известной независимости и от хана и от великих князей город опять накапливает значительные богатства и его культурная жизнь расцветает.

Стенная живопись Новгорода и Пскова, чрезвычайно разнохарактерная, была особенно интересна в так называемом Волотовском храме, варварски разрушенном гитлеровцами.

Небольшой Волотовский храм, расположенный в селе Волотове — пригороде Великого Новгорода (откуда и название), — был посвящен Иисусу Христу и Марии и весь от пола до купола украшен фресками.

Полагают, что расписывался храм в 1363 году.

Художник, изображавший историю Христа и Марии, показал себя отличным наблюдателем жизни и внутренних движений человеческой души.

Главная роль в росписях отведена Марии. И всюду она предстает вполне реальной земной женщиной, то взволнованной расставанием с родителями, то потрясенной вознесением Христа, то умиротворенной своим материнством.

Фигуры волотовских росписей полны порывистости, стремительности, движения или же глубокой, тихой задумчивости и мира.

Человек является в творчестве волотовского художника освобожденным от оков догматики, заявляет, о своей самостоятельности, о желании действовать.

Это основное в волотовской росписи.

Манера фресок Волотовского храма на первый взгляд чрезвычайно сходна с манерой Феофана Грека, начавшего свою работу в Новгороде как раз около семидесятых годов XIV столетия. Неискушенному взгляду трудно отличить кисть волотовцев от кисти византийца.

Но при всем сходстве внешних приемов письма русские фрески задушевней, светлей по чувству, в них больше веры в жизнь, чем во фресках Феофана Грека.

Волотовский старец Макарий и Макарий Феофана не только люди разных стран и эпох, это по-разному верующие люди.

Также близки к манере Феофана Грека, но, бесспорно, являются произведениями русских мастеров фрески новгородской церкви Федора Стратилата.

А в фигуре ангела из федоровской росписи уже совсем не трудно увидеть ту гармонию, ту плавность и одухотворенность, которые с такой силой зазвучат в творчестве московских иконописцев рублевской школы.

Феофан Грек ко времени прибытия в Новгород был сложившимся живописцем.

И не так важно, он ли обогатился искусством волотовских мастеров, они ли научились у знаменитого византийца.

Важно, что стремление передать яркие душевные движения человека совпали у новгородских мастеров с подобным же стремлением Феофана Грека, но русские художники использовали новую, своеобразную манеру живописи для выражения именно своего, русского мировосприятия.

Иконопись в Новгороде и Пскове сильно отстает от стенописи. Она почти не представляет интереса.

Зато в Москве, где каменных храмов мало, первенствующее значение в XIV веке получает именно иконопись, и она жадно, настойчиво впитывает в себя все лучшее, что есть в искусстве живописи Руси того времени.

Нет сомнения, что новгородские и псковские фрески оказали большое влияние на работу московских иконописцев, не меньшее, чем искусство иконописцев Византии, отношения с которой уже восстановлены и развиваются непрерывно.

Именно под влиянием философии Византии в Московском княжестве XIV века прочно утверждаются символика, иносказание, углубленность трактовки традиционных религиозных образов.

Но в отличие от византийских мастеров русские иконописцы, твердо стоя на национальной почве, используют символику не ради отвлеченной проповеди суетности мира, а ради выражения высоких идей человечности, созвучных переживаемому подъему национальных сил в борьбе с Ордой.

Отсюда и элементы чувственного, поиски цвета, отказ от канонических форм, от хмурых тонов византийского письма.

Предшественники Рублева, у которых он учится, еще не способны достичь вершин в этом синтезе мысли и чувства.

Но дорогу они намечают.

Стоя на этом пути, Андрей Рублев и сталкивается с Феофаном Греком.

О Феофане Греке написано немало, и его яркое творчество утвердительно говорит само за себя. Уроженец Византии, выученик цареградских мастеров, свидетель упадочной роскоши двора Палеологов, это был человек яркой индивидуальности, пытливого ума и протестующей души.

Очевидно, он задыхался в атмосфере Царьграда с его резкими контрастами богатства и бедности, с его задавленной живой мыслью, с его искусством, подчиненным церкви, проклинающей реальный мир, и обреченным на застой.

Действительность Византии мешала Феофану свободно работать, угнетала художника, и он покинул родину, отправившись, видимо не случайно, на Русь, где рассчитывал найти не столько приют, сколько обширное поле для своего таланта.

Феофан Грек поверил слухам о своеобразии русской церкви, русского искусства, о любви русского народа к живописи, и он не разочаровался.

Больше того, именно на Руси он получил возможность говорить полным голосом, был оценен и нашел признание.

Можно смело утверждать, что если Феофан Грек дал многое русской живописи, то Русь создала самого Феофана.

Кипучая жизнь Новгорода, куда попадает Феофан Грек, русские люди, хоть и не искушенные в тонкостях богословских словопрений, но зато деятельные, энергичные, цельные, сама обстановка Руси, готовящей отпор Орде, ее молодое поколение, уже не ломающее покорно шапку перед каждым татарином, — все это должно было благотворно подействовать на приезжего художника.

Он должен был в какой-то степени проникнуться общим настроением или, во всяком случае, ощутить, что тут он может писать смело, так, как ему хочется.

Феофана Грека надо считать, и его справедливо считают, не византийским, а русским художником. Однако, не будучи русским по происхождению, воспитываясь в Византии, он не мог стать и не стал, несмотря на свою гениальность, выразителем дум и чаяний русского народа.

Гениальность Феофана, смело отходящего от привычных представлений, умеющего проникнуть в человеческую душу, понять порывы и страсти ее, ее противоречивость — все это вне сомнения и вне подражания.

Одна из первых работ Феофана Грека в Новгороде — роспись Спасо-Преображенского собора на Ильинской улице. Уцелела и сохранилась до наших дней только часть этой росписи в алтаре, в куполе и в приделе за хорами.

Но и то, что уцелело, показывает манеру Феофана Грека и направленность его творчества вполне отчетливо. Изображенный в куполе Спас пронзает мир напряженным, гневным взглядом.

Праотцы в простенках между окнами барабана могучи и суровы.

Здесь знаменитый Мельхесидек, предупреждающе приподнявший правую руку со свитком «божьего слова».

Неприступный Ной, бережно несущий ковчег.

Авель — вразрез с канонами, представлявшими убитого Каином брата как женственного, хрупкого юношу, — нарисованный уверенным и сильным, но заранее провидящим свою несчастную судьбу.

Это люди твердой воли, способные на подвиг, хотя величие их исполнено мрачности.

Столь же характерна роспись придела.

Особое внимание следует обратить на здешнюю «Троицу». Основывая Свято-Троицкий монастырь, Сергий Радонежский чуть ли не за полстолетия до создания этой феофановской фрески мечтал о том, чтобы созерцание ликов Троицы, раздумья о ней учили братию дружбе и согласию. Взирая же на «Троицу» Феофана Грека, мыслей о дружбе и согласии не обретешь.

На этой фреске средний, могучий ангел с огромными крыльями, осеняющими трапезу, довлеет надо всем. Два других ангела покорно, почти униженно склоняются перед божеством. А Авраам и Сарра, изображенные у подножия, вообще как бы подавлены.

Не о братском слиянии говорит Феофан Грек. Не содружеству учит.

Он говорит о необходимости подчиняться провидению, учит молчаливой покорности судьбе.

О слабости человека вопиют остальные фигуры на стенах придела.

В лицах отшельников, праведников, аскетов, мучеников, столпников — безысходная тревога, мука, отчаяние, тоска, страх. Они ведут непосильную душевную борьбу.

Иные как бы окаменели, другие готовы разрыдаться. А Макарий Египетский, один из шедевров Феофана, просто страшен в исступлении, с коим отрицает все земное.

Седой, иссохший, во всем изверившийся столетний старец со слезящимися, почти ослепшими глазами в отчаянии выставил перед собой руки, отстраняя проклятый, обманувший его мир.

Конечно, нет ничего общего между божеством — властителем мира — и простыми смертными Макарием или Ананием.

Но именно это и декларировал Феофан Грек, и единство замысла при украшении купола и придела налицо.

Был ли Феофан Грек правдив в своем искусстве?

Бесспорно. В росписях церкви Спаса на Ильинской улице греческий мастер показывал бесплодность и бессмысленность восточного монашества с его бездеятельностью, созерцательностью и паразитическим «философствованием».

Конечно, Феофан преследовал иную цель: доказать суетность и преходящество реального земного мира, но, как это часто бывает с великими художниками, замахиваясь на жизнь, он сокрушал идолов.

А замахивался Феофан Грек не шутя и, чтобы удар был неотразимым, бесстрашно обнародовал противоречивость человеческой души, откровенно заявлял как художник, что никакие «подвиги» не способны указать человеку выход из противоречий самой действительности.

Отсюда многообразие эмоций, сложная борьба чувств в образах Грека, не поддающаяся определению одним словам.

Тоска гиганта по истине, геркулесовой мощи, боль за человека и делали искусство Феофана таким страстным, напряженным, подчиняли ему сердца.

Не случайно, вероятно, впоследствии покровителем Феофана становится князь Владимир Андреевич Хоробрый, — двоюродный брат и сподвижник Дмитрия Донского. Хоробрый — личность яркая, волевая, но, как мы знаем, он не раз испытал, каково выносить борьбу между ясно понятым государственным долгом и личными княжескими интересами. К чести Владимира Андреевича надо сказать, что чувство долга почти всегда одерживало у него верх. Среди русских князей XIV–XV веков он единственный, до конца отстаивающий в трудные часы интересы Москвы, несмотря на многочисленные обиды и ущемления со стороны великих князей.

И Владимира Андреевича и других русских князей, восхищавшихся Феофаном Греком, должно было поражать и новаторство художника, так как Феофан говорил небывалое небывалым же языком.

Феофан Грек добивался выразительности применением ряда неизвестных ранее приемов.

При лепке фигур он избегал резких контурных и внутренних линий, что позволяло художнику добиваться эффекта массивности и мощи. Бросая коричневые краски на лица и темно-синие на одежду, Грек клал поверх основных тонов несколько слоев более светлых. При обработке лица делал резкие, как бы судорожные «пробелы». Вблизи эти линии грубы, кажутся небрежными, хаотичными, но издали — а Феофан писал фрески, которые и рассчитаны на разглядывание издали, — эти резкие, «перистые» линии воспринимаются как слитные. Они придают лицам выпуклость и живость, каких не умели добиваться живописцы раннего времени, столь старательно вырисовывавшие все черты персонажа.

Верно замечено, что подчас образы Феофана почти гротескны.

Но в этой гротескности больше реальности, чем в «гладкой» иконе ангела «Златые власа».

Рисунок Феофана Грека отчетлив. Он хорошо знает человеческое лицо. А так как сами идеи Феофана исключают применение ярких красок, то решающее значение в его манере приобретает светотень. С помощью светотени Феофан добивается объемности изображения и вливает в него особый, взволнованный трепет.

Даже наш современник, воспитанный на многовековой культуре живописи, глядя на кисть Феофана Грека, не может не ощутить невольного беспокойства и смутной тревоги. Какое же впечатление производило творчество гениального живописца на тогдашних религиозных новгородцев и москвичей, свидетелей создания его икон и фресок?! Оно должно было не только повергать в изумление, оно должно было потрясать и наверняка вызывало чувства, близкие к священному ужасу.

Мир изменчив, преходящ, все тленно, земные радости не стоят того, чтобы их добиваться, человек обречен, и его, увязшего в грехах, ждут тяжкие кары, провозглашал Феофан Грек.

Правда, прожив почти тридцать лет в Новгороде, а затем прибыв в Москву-победительницу, Феофан несколько смягчается.

Жизнь на Руси, вырывающейся из-под татарского ига, среди людей, освобождающихся от чужеземного гнета, не могла не отразиться на чуткой кисти живописца. Но основы мышления Феофана Грека остаются незыблемыми.

Он уже стар. Ему поздно менять убеждения, да он и не чувствует нужды в этом. Слишком горек его личный опыт.

И от имени народа предстоит говорить не ему!

На молодого Андрея Рублева творчество Феофана Грека, бесспорно, производило двоякое впечатление. Своеобразность выходца из Византии, убедительность передаваемых им человеческих страстей и эмоций не могли оставить Рублева равнодушным.

Но философия Грека, провозглашаемые им мысли о противоположности земного и «горнего», его мрачность, идущая от неприятия бытия, должны были вызывать у молодого инока Спасо-Андрониковского монастыря резкий протест. Восхищаясь силой живописи Феофана, Андрей Рублев не мог не восставать против направленности этой силы.

Поражаясь раскованности человеческих чувств, новизне приемов письма Феофана, гениальный русский мастер в то же время упорно сопротивлялся производимому ими впечатлению, не мог принять его.

Не оставляет сомнений, что, взбудораженный Феофаном Греком, Андрей Рублев пишет в эту пору иконы, где упорно отстаивает мировосприятие, отличное от феофановского.

Наверное, Андрей Рублев ощущает необходимость оспорить Феофана Грека в живописи, скрестить с ним оружие.

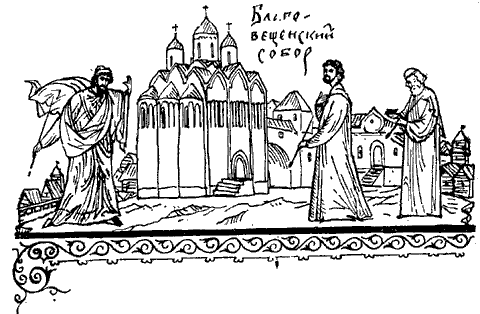

И эту возможность ему дают. В 1405 году, великий князь Василий Дмитриевич повелевает расписать законченную постройкой церковь Святого Благовещения.

Выбор митрополита и князя падает на трех художников: на Феофана Грека, на Прохора из Городца и на Андрея Рублева.

Это почетное поручение. В Москве, во дворе великого князя до сих пор было только два каменных собора: Успенский и Архангельский. Церковь Святого Благовещения стала третьим каменным храмом, Предназначалась она для великокняжеской семьи и ее приближенных.

Можно предположить, что участием в этой работе русские мастера обязаны не столько митрополиту Киприану, греку по происхождению, сколько самому великому князю, тем кругам московского боярства и духовенства, которые враждебно относились к притязаниям византийской церкви полностью подчинить себе московскую митрополию, сознательно выдвигали и поддерживали своих, отечественных живописцев.

Так работа Прохора, в то время, наверное, известного мастера, и уже, видимо, замеченного двором Андрея, — работа двух русских бок о бок с Феофаном Греком могла обрести не только характер творческого состязания, но и явиться демонстрацией независимости русской церкви от Царьграда.

Московские художники, по-видимому, сознавали это. И они не ударили в грязь лицом, выступив как достойные соперники гениального византийца.

Благовещенский собор Кремля дошел до наших дней с перестройками XVI века.

Первоначально это был маленький, очень стройный храм с тремя тонкими главками.

Поставленный на Соборной площади ближе к стенам и великокняжеским теремам, храм Благовещения контрастировал с мощными Успенским и Архангельским соборами, приобретал черты задушевности и внутреннего тепла.

Строили церковь Святого Благовещения псковичи, и можно лишь поражаться тому, как справились строители со своей задачей, не только придав строению звучание скромности и чистоты, но и умело вписав его в дворцовый ансамбль.

Соединяя принципы псковской и раннемосковской архитектуры, строители добились большой гармонии и изящества. Здесь сказались те же поиски человечности, завершенности, отразилось то же цельное и светлое восприятие мира, какое отличает и московскую иконопись. Так сам характер храма уже требовал и совершенно определенной внутренней росписи.

Фигура, подобная фигуре феофановского Мельхесидека, резко противоречила бы идее, выраженной камнем, и была здесь немыслима.

Это наложило на Грека, человека, очень чуткого к форме, определенные обязательства.

Выше говорилось, что ко времени переезда в Москву Феофан Грек под влиянием событий и окружающих людей уже смягчил свою манеру.

Расписывая церковь Святого Благовещения, он должен был стать еще более сдержанным.

Русские же мастера, конечно, стремились творить с учетом всего богатого живописного наследства своей родины.

Для Андрея Рублева испытание становилось тем более трудным, что стенописью ему заниматься, пожалуй, не приходилось. Просто нечего было расписывать. Принципы же стенной живописи сильно рознятся от принципов дорублевской иконописи.

Рассчитанная на восприятие с большого расстояния, фреска исключает мелочную детализацию, требует умения работать широким мазком.

При этом мастер должен обладать абсолютной точностью глаза и руки, ибо поправки, переделки при нанесении рисунка на сырую штукатурку почти исключены: штукатурка сохнет быстро, краски пропитывают ее глубоко, и всякое изменение фрески связано с переделкой всей стены или большей части ее.

Поэтому следует думать, что при создании фресок Благовещенского собора Андрей Рублев больше работает как помощник Феофана Грека и Прохора с Городца, еще только осваивая новую область живописи.

Зато при создании благовещенских икон Андрей Рублев наверняка ведет работу вполне самостоятельно, в ряде случаев выполняет большую часть письма, хотя по средневековой традиции вряд ли делает все один, а скорее с помощью Прохора и, возможно, других, не упомянутых летописью мастеров. Учитывая особенности рублевского творчества, каким оно предстает в «Евангелии Хитрово», его стремление к законченности и цельности композиции, зная, что Рублев наследник всего богатства выработанных русской живописью форм, можно догадываться об истории создания иконостаса храма.

Иконостас церкви Святого Благовещения — явление поразительное, дотоле невиданное.

Прежде иконы размещались на стенах и на столбах храмов без определенного порядка, без строгой системы. Перед алтарем ставились лишь низкая алтарная преграда с небольшими изображениями Христа, Марии, пророка Иоанна или архангелов. Однако в русском искусстве еще в домонгольский период существовало стремление к многофигурной, тяготеющей к центру композиции при изображении процессий и предостояний.

Эта традиция держится и в XIV веке. Она выразительно представлена в тканной пелене княгини Марии Тверской, созданной в 1389 году. Правда, в центре композиции здесь не Христос, а Нерукотворный Спас, но основной мотив налицо.

Видимо, имелись и другие аналогичные образцы, которые были хорошо известны русским мастерам.

И вряд ли мысль полностью отгородить алтарь от остального пространства храма могла прийти старшему из тройки мастеров, византийцу Феофану Греку.

В форме новой алтарной преграды нашла косвенное выражение идея приятия земного мира. Феофан же этой идее был чужд.

Наоборот, Андрею Рублеву, самому молодому из живописцев, воспитанному на идее активного участия церкви в земных делах, мир отнюдь не представляется юдолью безысходных терзаний и слез. Рублев верует в человека и его способность к бескорыстным, великим деяниям.

Ему, пожалуй, больше, чем мастерам старшего поколения, должна быть близка народная струя в искусстве, в нем должно сильнее говорить общественное чувство, громче звучать желание показать мир в его единстве.

Эти соображения заставляют думать, что мысль создать сплошную, ярко украшенную алтарную преграду могла быть подана впервые именно Андреем Рублевым.

Видимо, необычайное предложение приняли не сразу, и кое у кого возникли сомнения в уместности подобного новшества.

Но в конце концов идея была одобрена, и всем трем мастерам пришлось изрядно подумать, как лучше ее осуществить.

Окончательная форма иконостаса известна. Он делится горизонтальными досками — «тяблами» — на четыре яруса. Нижний ярус, где устроены царские врата, имеет слева от них (справа от зрителя) «местную икону» святого, праздника или божества, которому посвящен храм.

Второй снизу ярус, называемый обычно средним, занят деисусом или чином (в старину при Рублеве деисусом называли вообще весь иконостас). Тут представлены Христос на троне, богоматерь, Иоанн Предтеча, архангелы, апостолы Петр и Павел, отцы церкви и мученики.

Третий, более мелкий ярус заполнен иконами с изображениями «праздников», то есть евангельских событий. В самом верхнем ярусе стоят погрудные иконы богоматери и пророков.

Все фигуры, все иконы как бы тяготеют к Христу из деисусного чина. Христос объединяет их.

И если справедливо, что в иконостасе мощно выражена идея заступничества богоматери и святых за людей перед единым вседержителем и судьей, то не менее справедливо, что ей также мощно вторит идея единства, цельности, глубокой внутренней связи между миром небесным и миром земным.

И если Феофану Греку, как старшему и опытнейшему, и поручают создать иконы главного, деисусного яруса, то все же он пишет их, подчиняясь идее, которая выношена русскими мастерами, мастерами продолжающими в живописи практику и политику Сергия Радонежского.

Иконостас, чьи иконы сближаются по назначению с фресковой живописью и тоже рассчитаны на восприятие издали, в то же время отличен от старой манеры фрескового письма, где фигуры мало или вовсе не связаны друг с другом.

Иконостас характерен как раз неразрывной связью своих изображений!

И что очень важно, сама форма икон, в каждом ярусе имеющих заранее данные размеры, определяет равновеликость изображенных персонажей, классическое, так называемое «равноголовье», причем фигура божества уже не подавляет простых смертных, делается как бы ближе, доступнее им.

Феофан Грек не мог не заметить этого и не мог, конечно, не смущаться подобным «уравниванием» бога и людей.

Очевидно, старый мастер не раз покачивал головой, и вздыхал, и недовольно покусывал губы, глядя на то, что получается благодаря московской затее полностью прикрыть алтарь иконами.

Андрей же Рублев и Прохор с Городца, наверное, понимающе переглядывались и улыбались друг другу.

Не беда, что на их долю выпало всего лишь создать «местную икону» и «праздники».

Зато сам Феофан Грек вынужден считаться с замыслом русских!

Разница между феофановскими и русскими фресками и иконами в церкви Святого Благовещения вполне зрима.

Феофан Грек, работая в Москве, зарекомендовал себя не только мастером рисунка и светотени, но и отличным колористом.

Золотистые, оливковые, синие тона работ его с присущим Феофану внезапным ударом алого сливаются в стройную, но, однако, по-прежнему строгую, суровую гамму. Выполняя деисус Благовещения, старый мастер остался верен себе в передаче обликов Марии, Иоанна Предтечи, апостолов и отцов церкви.

Строгость, сосредоточенность фигур, благородство цветовых сочетаний в иконах Феофана — неотъемлемое их достоинство.

Но старый художник формально воспринял идею иконостаса. Его фигуры на иконах не слиты воедино, обособлены, а краски не вызывают радости!

Совсем иначе выглядят «праздники», созданные русскими мастерами.

В «Воскрешении Лазаря»[4] павшая на колени перед Спасителем Мария окутана ярким алым плащом, но это не помешало художнику передать ее гибкость и женственность. Он подчеркивает изящество и телесную красоту Марии без колебаний.

Так же нежна, стройна и Мария в «Рождестве Христовом», чью плоть не способны скрыть темные одежды. Великолепно, в классических пропорциях, выдержаны фигуры женщин, моющих младенца.

Во всех этих иконах историки искусства давно уже отметили черты, которые станут основными в творчестве зрелого Андрея Рублева: замкнутость композиции, объединение многих фигур в ансамбль, нежность светлых цветовых созвучий.

Сказалось отличие стиля русских мастеров от стиля Феофана Грека и в иконе «Преображения».

Русскими же мастерами создан архангел Михаил, в лике которого много женственного, а в плавном наклоне головы и туловища видно большое внутреннее достоинство.

Чьего труда здесь больше — Прохора ли, Андрея ли Рублева, определить невозможно.

Но можно твердо говорить, что оба мастера следуют какой-то одной ясной традиции, легко находят общий язык и дополняют друг друга.

Если чему-то и учатся русские художники при совместной работе с Феофаном, то эта учеба при росписи церкви Благовещения находит выражение лишь в более глубоком понимании законов цветовых созвучий, в создании благородной гаммы красочных тонов.

В остальном они подчеркнуто самостоятельны.

На первый русский иконостас надо, пожалуй, смотреть как на поле боя, где художники с разными индивидуальными особенностями и, что всего важнее, с разным мироощущением ведут принципиальный и упорный спор и где ни один не хочет уступить другому.

Летопись назвала на первом месте среди трех мастеров Феофана Грека.

Вряд ли только потому, что он был самым старшим. Скорее всего еще потому, что обаяние и сила имени делали свое дело. Современники живописцев, хоть и видели, конечно, разницу между манерой Грека и русских художников, склонны были все же считать Феофана более значительным мастером, отдавали ему пальму первенства.

Вдобавок на его стороне был авторитет Византии, так сказать, «учителя» Руси!

Можно представить, как сам Феофан Грек в кругу подмастерий оценивает кисть Прохора и Андрея.

Он не отрицает их большого дарования. За многое одобряет: за точность рисунка, за ритм, за умение вглядеться во внутреннее состояние образа и передать его.

Но Феофан Грек пожимает плечами и сердито сверкает глазами, оценивая манеру обоих. Им не хватает серьезности! Они словно не понимают всего величия своего дела! Они готовы улыбаться там, где надо скорбеть!

Правда, самый молодой из москвичей, Андрей, лишь начинает путь. Он еще вырастет. Это подлинный живописец, но недостаточно проникшийся мудростью и духом священного писания. С годами его кисть выправится…

Феофану Греку вряд ли дано понять, что кисть Андрея как раз еще недостаточно уверена в том, что не по душе самому Феофану, но что она очень скоро окрепнет и очень скоро оставит далеко позади все написанное в 1405 году.

А Андрей Рублев?

Вот они сидят с его учителем Даниилом в келье, только что вернувшись из Москвы после освящения собора.

Андрей глядит на Даниила, устало и почти виновато улыбаясь.

Чего бы не сделал сейчас Андрей для своего учителя!

Ведь Даниила, хоть и более опытного, расписывать храм не пригласили, просто-напросто обидели, и Андрей, обрадованный почетным предложением, в то же время чувствовал неловкость перед другом, страдал за него, готов был отказаться от росписи, чтоб не усугублять огорчения Даниила.

Однако Даниил убедил его в необходимости работы. Подавив горечь, учитель говорил, что нельзя отказываться от исполнения долга, что все равно они будут все время вместе: ведь их мысли одинаковы, и Андрей напишет то, о чем думается обоим.

Даниил убедил Андрея.

И теперь ученик ждет окончательного приговора своему труду.

Даниил разглаживает рясу на коленях.

— Я не сделал бы лучше, — просто говорит он. — Хорошо, Андрей.

— Я писал так, как учил ты! — порывисто отвечает молодой чернец. — С богом в сердце!

Даниил наклоняет голову.

— И Феофан верует… Ты следил, как работает он?

— Все высмотрел! Но…

— Обожди, Андрей. Теперь ты смог бы расписывать стены один, без него?

— Смог бы! Только иначе. Феофан словно боится красок. А я их не боюсь! Краска нужна! Разве не для радости прибегаем мы к Спасителю? А Феофан не дает счастья и покоя! Так, как он, я писать не буду никогда!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава пятая

Глава пятая Несколько часов спустя я вышел из самолета на берлинском аэродроме. Дул ледяной ветер, земля была покрыта тонким слоем снега. Как это непохоже на Анкару с её ярким солнцем и голубым небом!Около аэропорта меня ждал автомобиль. Прежде чем я сел в него, мне

Глава пятая

Глава пятая Будущность темна. Как осенние ночи… А. Сребрянский 1 Кольцов зашел к Кашкину попросить новые журналы.– Приходи вечерком, – таинственно сказал Кашкин. – Что покажу!..Вечером Кольцов задержался: привезли овес, отец велел принять, и Алексею пришлось долго

Глава пятая

Глава пятая 1 В холодной комнате, на руках у беллетриста, умирает Мнемозина. Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти. Благополучно перенесенные в рассказ целые дома

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ Ночью кто-то пьяно запел на канале, потом неподалеку глухо заработал мотор, плеснула запоздалая волна, и все затихло.А он, лежа на спине, прислушивался к каждому звуку, к дыханию Марии, заставляя себя не менять положения, чтобы не разбудить ее, и непрерывные

Глава пятая

Глава пятая В 1926 году международная обстановка опять обострилась, стала нарастать угроза новой войны против СССР. Застрельщиками антисоветской политики выступили английские империалисты. В тесном союзе с ними действовали американские и французские монополии,

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ Немало жестоких войн было в XIX столетии. К середине века Англия стала самой мощной индустриальной державой мира. Страх перед экономическими кризисами толкал английскую буржуазию к поискам новых рынков сбыта. Английские и французские промышленники,

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ Ненасытная жадность.С этим ощущением он просыпается. С ним засыпает, жалея, что человеку не отпущено сил по неделям не смыкать глаз, не пить, не есть, только смотреть, смотреть, смотреть, существуя счастьем увиденного.Стоит бабье лето. Солнце, напоследок

Глава пятая

Глава пятая В нескольких километрах от Москвы, в деревне, договорился с одинокой старушкой о найме комнаты. Нашел машину и поехал за семьей в Лысково. Часа через три подъезжаем к калитке, а она закрыта на замок. Старушка, высунувшись из окна, кричит:– Я передумала, извините,

Глава пятая

Глава пятая Я сижу в электричке, и она как на крыльях несет меня в Монино. Здесь городок Военно-воздушной академии, и здесь же на окраине в зеленом живописном уголке живет маршал Степан Акимович Красовский – строитель и пестун боевой авиации, первый заместитель

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ Путешествие по Италии. — Московский Литературно-Художественный кружок. — Журнал «Новый путь». – Поездка в Париж. — «Urbi et Orbi». — «Письма Пушкина» (1902-1903).Когда Брюсов задумывал какое-нибудь путешествие, то раньше всего покупал путеводители, большей частью

Глава пятая

Глава пятая Стокгольм, Швеция — 29 июня 1958 годаИтак, мы в финале, и наш соперник — сборная Швеции. Нас считали фаворитами, что, в общем-то, было естественно, учитывая нашу победу со счетом 5:2 над командой Франции. Нам отдавали должное все, кто относился к нам без предубеждения

Глава пятая

Глава пятая 16 сентября 1944 года произошло невероятное.В этот день Власов встретился с «черным Генрихом».Сохранилась фотография: генерал Власов и рейхсфюрер Гиммлер.Оба в очках. В профиле Гиммлера что-то лисье. Профиль Власова тяжелее, проще.Д’Алькен подробно описал это

Глава пятая

Глава пятая 1-я дивизия РОА подошла к Праге, когда там 4 мая вспыхнуло восстание.В отличие от интернационалистского руководства России, чешские руководители всегда ставили идею народосбережения впереди других идеологических предпочтений и гордынь.В 1938 году чехи

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ 1С каждым годом круг знакомств Александра Ульянова расширялся. Кроме земляков, с которыми он поддерживал тесные связи, он подружился со своими однокурсниками: Говорухиным, Шевыревым, Лукашевичем. Говорухин предлагал ему вступить в какой-нибудь кружок. Саша