Старшина по званию и по призванию

Старшина по званию и по призванию

Линия фронта отодвигалась на запад, продолжительность полетов к переднему краю противника всё увеличивалась. Назрела необходимость перебазироваться ближе к фронту.

В середине октября мы покинули насиженное место. Впервые за всю войну расположились на аэродроме, который еще недавно занимали немцы и который нам неоднократно приходилось бомбить.

Летный состав разместился в селе километров за семь от аэродрома. Тсхсостав должен находиться на аэродроме, поближе к самолетам, а жить там негде. Нужно было рыть землянки.

Для меня и штурмана Кириллова старшина Шкурко приготовил квартиру в деревенской избушке. Домик состоял из сеней и одной комнаты, перегороженной пополам. В одной половине, где была русская печь, находилась хозяйка с детьми, другую занимали мы со штурманом.

Керосиновая лампа, скрипучий пол, низкий потолок… Мне, чье детство и юность прошли в деревне, показалось, будто я после долгих странствий вернулся домой и никакой войны нет. А по вечерам кругом первозданная тишина, только слышно, как снаружи по-осеннему завывает ветер.

Я задремал и привиделось мне, будто я — мальчишка, сегодня воскресенье, можно поспать подольше. От печи тянет живым теплом, в топке потрескивают высушенные головки подсолнечника. Сквозь сон я слышу это потрескивание и догадываюсь, что мама собирается печь пироги с картошкой, смешанной с печенкой. Это моя любимая еда, и мама знает об этом.

Скоро она позовет меня, я поднимусь, выспавшийся, посвежевший, обольюсь у колодца холодной водой — и в дом. А на столе уже стоит макитра с горячими подрумяненными пирогами…

А печка всё потрескивает, это уже не сон, и я блаженно раскрываю глаза…

Дощатая перегородка, чужая хата мгновенно возвращают меня из далекого далека. И нет детства, нет мамы, только потрескивают дрова в русской печи. Недавнее радостное чувство сменяется привычной сосредоточенностью. Война еще не кончена, впереди много боев, нужно держаться…

Начались боевые полеты. Ночью летаем, днем продолжаем готовиться к зиме. Особенно достается техническому составу. Обмундирование у наших техников поизносилось. К зиме необходимо людей одеть, обуть. Старшине Шкурко приказано: только появится на складе обмундирование, оформить документы и организовать получение.

Обмундирование есть, документы оформлены, но вот получить его никак не удается. В течение недели ходит старшина на склад, к начальнику вещевого довольствия, и изо дня в день повторяется одно и то же:

— Здравствуйте, товарищ начальник.

— Меня здесь нет. Приходите завтра…

Шкурко — старшина по званию, по должности и по призванию. Старшина эскадрильи — это главный ее хозяйственник, и от того, как он работает, зависит материальное благополучие всех. Старшиной я был доволен. Среднего роста, коренастый, с широким полным лицом, неповоротливый на вид и немногословный, он был неутомим и вездесущ. Ему не надо было приказывать, напоминать. Незримою тенью он следовал за командиром. Заранее предугадывал, когда, где и какое будет совещание, собрание, заседание, и старался «быть под рукой». При получении боевого задания ему как будто на КП и делать нечего, а он сидит незаметно где-нибудь в уголке недалеко от командира, лицо флегматичное, сонное. И вдруг какая-нибудь маленькая заминка, связанная с решением технического вопроса, надо срочно вызвать инженера; я поднимаю голову, ищу глазами, кого бы послать, и встречаюсь со спокойным взглядом Шкурко. «Я уже распорядился, товарищ командир. Инженер сейчас будет здесь». Действительно, через минуту входит инженер… Вот таким был старшина Шкурко.

Стоило ему только услышать наш разговор с инженером эскадрильи Плахотником о том, что пора строить на зиму землянки для техсостава, но трудно с лесом для перекрытий, надо нажимать на БАО, — и он сразу сделал для себя вывод. Обследовал вокруг аэродрома территорию, обнаружил какое-то оставленное немцами строительство и всё, что оказалось пригодным, привез в эскадрилью. На строительстве землянок закипела работа.

Только с обмундированием у Шкурко ничего не получалось. Он уже не ожидал моих расспросов, а сразу при встрече докладывал: заявка и ведомости готовы, угадать бы лишь время, когда будет свободен зав-складом…

Так и не было конца этой проволочке с экипировкой техсостава, пока не подвернулся случай, ловко использованный старшиной. Но прежде чем рассказать о том, как закончилось единоборство старшины с деятелем вещевого снабжения, мне придется немного отвлечься в сторону.

…Фронт стабилизировался. Противник подтягивал резервы, имея, видимо, намерение подольше задержаться на укрепленном рубеже. Нашей задачей было бомбить скопления войск и техники на аэродромах, железнодорожных узлах, перегонах и почти у самой линии фронта. Полет до Орши занимал всего два часа, и мы делали по два, а молодые летчики даже по три вылета.

Обстановка деловая, настроение у летных экипажей бодрое. Так всегда бывает при интенсивной боевой работе. Но вскоре хорошая погода сменилась осенним ненастьем. Октябрь брал свое. Ветер, низкая облачность, мелкий моросящий дождик, проникающий, кажется, во все поры… Летные экипажи в боевой готовности № 1 коротали ночи на КП, слушая, как барабанит по стеклам дождь. Непогода и безделье делали всех злыми, раздражительными.

В одну из таких ночей мне выпало лететь на разведку погоды. У линии фронта она для боевой работы была непригодной. Земля передала распоряжение обследовать район действия на 150 километров в глубь территории, занятой противником. Там погода оказалась еще хуже, меня прижало облачностью к самой земле, и я вынужден был пойти на набор высоты в облака.

Началось легкое обледенение, и вдруг — просвет, видна земля.

— Командир, давай вниз! Нам ведь еще надо сбросить бомбовый груз, — говорит штурман.

Круто снизились. Теперь бы только найти подходящую цель и сбросить бомбы. Нам, разведчикам, предоставляется право самим отыскивать цель и поражать ее, если основная цель закрыта.

С земли уже давно передали распоряжение возвращаться на базу, но у нас еще не сброшены бомбы.

По расчету штурмана мы где-то вблизи железной дороги Орша — Минск. Слева или справа, пока неизвестно. Наконец, идя курсом на северо-запад, мы обнаружили железную дорогу. А облачность прижимает всё ниже и ниже. Высота сто метров. С такой высоты бомбить опасно.

Впереди показалась речушка, на ней переправа.

Штурман Кириллов колдует над приборами.

— Теперь, командир, с этим курсом давай на набор высоты в облака, буду бомбить по расчету, дай только безопасную высоту.

Я повел самолет в облака, строго выдерживая заданные штурманом условия. Кириллов ухитрился точно определить цель и сбросить бомбы. Высота еле достигала отметки триста метров по прибору. От каждого разрыва ощущались неприятные толчки.

Мы развернулись и легли на обратный курс. После сбрасывания бомб на цель испытываешь облегчение, будто нес на плечах тяжелый груз и вот избавился от него.

На высоте две тысячи метров вышли за облака. Ну, теперь всё в порядке, лететь можно, а там, дома, пробьем облака и как-нибудь да сядем. Дома ведь и углы помогают.

Летим за облаками. Обледенение с ветровых стекол постепенно сошло. Но над нами еще один слой облачности. Летим между облаками. Постепенно верхний слой облаков становится всё ниже, всё плотнее. Я чувствую, чем это грозит, но иного пути нет. Еще несколько минут — и оба слоя облачности сомкнулись. Снова началось обледенение.

Включил антиобледенитель, который я берег на крайний случай.

Набирать высоту бесполезно, только лишняя трата горючего, снижаться слишком низко — опасно. Всё же пришлось снизиться до пятисот метров, авось, отсюда будет видна земля. Однако земли не видно. От обледенения оборвалась наружная антенна. Связь с землей прервана. Единственная надежда теперь на радиомаяк. Он работает на внутренней антенне.

Все средства связи при переоборудовании самолета (я уже упоминал об этом) сосредоточены в моей кабине, и теперь радиомаяк я прослушиваю сам и определяю курс на аэродром.

Как ни экономил я антиобледенитель, он скоро кончился. Передние стекла кабины покрылись ледяной коркой. Стало быть, кромки винтов тоже обледеневают, а это самое неприятное…

Километрах в пятидесяти от аэродрома открылась земля. Подлетаем к месту посадки на стометровой высоте. Земля проглядывается, но временами нас лижут низкие облака. Одна за другой над аэродромом вспыхивают ракеты. Сажусь почти с ходу. Не сажусь, а чуть ли не плюхаюсь сплошной ледяшкой. Передние стекла так и не оттаяли. Пришлось садиться с помощью подсказок Васи, так как землю я видел мельком только в боковую форточку.

С трудом на полном газу зарулил на стоянку. Выключил моторы.

На аэродроме было тепло. Лед на самолете таял, с крыльев и фюзеляжа ручьями стекала вода, как во время ливня. Техники сбежались посмотреть на наш самолет, все дивились тому, что он мог держаться в воздухе.

Подошел командир полка, осмотрел машину, побранил меня:

— И за каким чертом надо было соваться в это месиво! Ну попытался, попробовал, нет погоды — и обратно.

— Увлекся, товарищ командир, не рассчитал. Но в сложившейся обстановке, вы, наверно, поступили бы так же.

— Пожалуй, верно. Так оно и бывает. Ну, всё равно, таким обледенелым я ни разу не приходил. Тебе просто повезло. Не рискуй так больше, — уже дружески посоветовал командир.

В район цели снова пошел разведчик погоды, правда, в другом направлении. Летный состав разместился на КП по уголкам, кто дремлет, кто о чем-то беседует, некоторые из молодых успели осмотреть мой самолет и теперь обсуждают проблему борьбы с обледенением. Но в общем обстановка скучная, унылая, сонливая, как на глухой железнодорожной станции в ожидании проходящего поезда.

Посредине барака, в котором размещался КП, вскрыты полы и из конца в конец прорыта с выходом наружу глубокая щель. Над нею стоит длинный сбитый козлами стол — другого места для него не найти. По обе стороны стола — вбитые ножками в землю длинные скамейки. За столом сидят штабные работники, занимаются своим делом. Начальник штаба что-то пишет. Напротив меня случайно оказался начальник вещевого довольствия, тот самый, который столько времени водит за нос старшину Шкурко. «Надо бы с ним поговорить», — подумал я, но говорить не хотелось. От пережитого я никак не мог прийти в себя. Сидел и перебирал в памяти перипетии полета.

А за столом тихонько журчал разговор. Коля Кириллов жаловался, что семья живет не так далеко, в Калинине, надо бы съездить, помочь заготовить на зиму дрова, да все некогда, к тому же совестно проситься в отпуск.

— Вот так и я, — вмешался в разговор начальник вещевого довольствия. — Воюю, воюю, а семью уже больше месяца не видал…

Меня взорвало.

— И это ты называешь «воюю»? С кем? С моим старшиной? Техники пообносились, а ты — «воюю». Я вот тебе покажу, как ты «воюешь»!

Я резко сунул руку в карман. Там лежал список, где было указано, кто когда получил обмундирование.

Мой собеседник истолковал этот жест по-своему: испугавшись, нырнул в щель и исчез. Я стоял в недоумении с бумажкой в руках.

Все засмеялись, а мне стало неудобно: обидел и напугал человека.

— Немного перехватил, командир, — заметил Кириллов.

— Прошу прощения, комиссар, действительно перехватил.

Полет на боевое задание в ту ночь так и не состоялся, и летчики уехали отдыхать.

На второй день после обеда мы с Кирилловым отправились на аэродром.

Нужно было осмотреть свой самолет, осведомиться о готовности других машин, проверить ход строительства землянок.

У наших самолетов я заметил какое-то оживление. Еще не зная причины, подхожу ближе. Техник Лобанов возится у мотора, напевает, и в облике его что-то необычное. Пригляделся — а он во всём новом, и другие тоже. И тут я увидел широкое улыбающееся лицо старшины Шкурко.

Что же произошло?

Когда я до предела усталый и измученный пришел после разведывательного полета на КП, старшина, чтобы не надоедать, не показывался мне на глаза, но по обыкновению сидел в уголке, и оказался свидетелем инцидента с начальником вещевого довольствия. А наутро старшина уже был на складе.

— Здравствуйте, товарищ начальник, — как всегда начал старшина.

Узнав его по голосу и не оглядываясь, деловито перебирая бумаги, начальник вещевого довольствия ответил:

— Здравствуй, дорогой, но меня здесь нет. Видишь, я занят, спешу в штаб.

— Я вижу, что вас здесь нет, но знаете, какой у меня командир, он если что…

— Да что мне твой командир, причем здесь командир, я сам командир… Подожди, — продолжал он тише, взглянув на старшину Шкурко, — а кто твой командир? Ты из какой эскадрильи?

— Да из третьей, я ж вам говорил уже не раз.

— А, из третьей? Как же, знаю. Там хороший командир и любезнейший человек. Такого нельзя не уважать. Давай сюда документы.

Шкурко подал документы.

— Только организованно и всем сразу, — уже строже сказал интендант. — Другой раз выдавать не буду. Веди народ!

Народ у Шкурко давно был готов. Он заранее предупредил техников, рассчитывая на успех. Условный сигнал — и все у склада. Началась выдача обмундирования. И не просто по количеству положенных комплектов, а с индивидуальной примеркой — это большая привилегия.

Так старшина Шкурко обмундировал технический состав эскадрильи. А мы с начальником вещевого довольствия теперь при встрече мило раскланивались друг с другом.

С одной заботой покончили. Теперь оставалось завершить строительство землянок. Посовещавшись с инженером и парторгом эскадрильи, техниками звеньев, мы разработали план, установили сроки окончания работ.

Довольные проявленной о них заботой, техники трудились с энтузиазмом.

Когда всё было готово, мы с парторгом побывали в каждой землянке, установили сроки окончания внутренней отделки. Обитатели «зимних квартир» вступили в соревнование за лучшую землянку.

В один из нелетных дней, после окончания рабочего дня, проведенного у самолетов, техники принялись за подготовку к смотру жилья. Солдат настолько изобретателен, что если захочет, то из землянки сделает чуть ли не «дворец». Всё было покрашено, завешено, застелено, прибрано: зайдешь — уходить не хочется, так чисто и уютно. Но смотр нам с парторгом и инженером провести в тот раз не пришлось. Нас опередили. Прилетел член Военного совета армии генерал Гурьянов. Он обычно появлялся без предупреждения.

— Как идут дела, как готовитесь к зиме, где размещается техсостав? — засыпал вопросами генерал.

Наша эскадрилья размещалась ближе других, и осмотр начался с нее.

Землянки выстроены в ряд, как в лагерях палатки. Дорожка перед ними посыпана песком, посредине возле землянки инженера эскадрильи стоит столик, застеленный бумагой, и возле него — дневальный. Генерала встретил дежурный по «городку» и четко отрапортовал.

— Дежурный по городку, значит, — сказал генерал, здороваясь с ним. — Ну-ну, показывайте, что здесь у вас за городок.

Койки были тщательно заправлены, самодельные столики застелены чистой бумагой. На столиках аккуратными стопочками — брошюры и книги. Генерал полистал одну из них, спросил:

— Находите время читать?

— Находим, товарищ генерал, — ответил техник, к которому обратился Гурьянов.

Осмотрев все землянки, генерал остался доволен. Спросил фамилии командира, парторга и инженера эскадрильи, записал что-то в блокнот и направился в расположение других эскадрилий.

Через несколько дней состоялось совещание руководящего состава корпуса, на котором генерал Гурьянов, подводя итоги проверки, объявил, что 3-я эскадрилья 46-го полка по боевой и политической подготовке, а также по готовности к зиме заняла первое место в АДД.

В этом была большая заслуга парторга эскадрильи Н. Кириллова., комсорга М. Цибизова, инженера М. Плахотника и рачительного хозяйственника эскадрильи старшины Шкурко.

— Товарищ командир, разрешите обратиться!

— Слушаю вас.

— Позвольте слетать на боевое задание на «Стреле».

— Ну что ж, слетать на «Стреле» вы вполне заслужили. Но сегодня плановая таблица уже составлена и подписана командиром полка, менять ее не будем, а завтра я вас запланирую на «Стрелу».

— Благодарю, товарищ командир, ваше доверие оправдаю.

— Не сомневаюсь, иначе не обещал бы.

Такой разговор состоялся у меня с молодым летчиком Евгением Гончаровым.

Я уже рассказывал, как мы вводили в строй лётную молодежь. Некоторые отсеивались в самом начале, после двух-трех вылетов. А уж тех, кто удержался в эскадрилье, хорошо себя зарекомендовал, хочется сохранить, предостеречь от ненужного риска. Бот и выдумываешь всевозможные меры, поощрительные и принудительные, чтобы сдержать пыл молодого экипажа, а в экипаже — особенно летчика, дать ему возможность постепенно освоиться, приобрести боевой опыт.

Одним из таких летчиков был Гончаров. Я почувствовал в нем незаурядные способности, но старался ничем не выделять его, требовал с него, как и с остальных, строгого выполнения задания, за каждое нарушение взыскивал вплоть до отстранения от очередного полета, а за точное соблюдение лётной дисциплины поощрял.

Одним из видов поощрения и был полет на моей машине, через весь фюзеляж которой от киля до носа проходила голубая изломанная стрела. Самолет мой не имел хвостового номера и по всем документам значился «Стрелой». На «Стреле» уже летали Чижов и Шабунин. Гончарова это подзадорило.

Он был летчик по призванию. Еще юношей окончил курс начального обучения в аэроклубе, поступил в военно-авиационную школу, потом в высшую авиашколу штурманов и летчиков. С такой подготовкой он и прибыл к нам в часть.

Летал он прекрасно, но бывал порой безрассуден — образно выражаясь, «лез на рожон». Если в сложных метеорологических условиях идут на боевое задание только опытные экипажи, то он возмущается: «А чем я хуже их?»

С самого начала взял привычку после бомбометания снижаться до бреющего полета и обстреливать из пулемета объекты врага. Так в некоторых случаях поступали, сообразуясь с условиями, опытные летчики, а Гончаров повторял свое: «Чем я хуже их?»

Он буквально впитывал в себя рассказы старых летчиков и старался перенять их опыт. Словом, человек он был толковый, восприимчивый, но чересчур горячий, и его всё время приходилось сдерживать.

Экипаж Гончарова отличился уже на пятом боевом вылете. Ему дали задание бомбить запасную цель в районе Духовщины под Смоленском. Сразу же после бомбометания стрелок-радист Шерчин доложил:

— Товарищ командир, нас преследует самолет.

— Чей самолет?

— Не могу определить.

Гончаров уже знал, что такое «хвост» и как от него избавиться. Он чуть снизился и изменил курс. Самолет преследует. Он снова изменил курс, на этот раз в другую сторону, — самолет не отстает.

Значит, немецкий, то есть «хвост». Гончаров ныряет вниз, делает боевой разворот и уходит в сторону противника. Спустя пять минут снова разворачивается и ложится на свой прежний курс.

— Следить внимательно за воздухом, — приказывает Гончаров экипажу.

Через некоторое время радист докладывает:

— Сзади справа снова самолет. По всем признакам тот же.

— А ты полностью уверен, что это немецкий? — усомнился Гончаров.

— Опознавательных знаков в темноте не видно. Но по всем признакам, в том числе по силуэту, машина — не ИЛ-4.

— Приготовиться к атаке!

Самолет Гончарова резко пыряет и разворачивается чуть вправо. Преследователь оказался выше и совсем близко. Стрелок-радист открыл огонь, самолет загорелся и пылающим факелом устремился вниз, упал и взорвался. Весь экипаж наблюдал эту картину.

— Готов, товарищ командир! — доложил стрелок-радист.

Экипаж возвращался домой, но удовлетворения не чувствовалось. Всех грызло сомнение: вдруг это кто-то из своих молодых экипажей, — потерял ориентировку, пристроился, чтобы дойти с другим самолетом до аэродрома, а они его сбили.

— Ах, как нехорошо получилось. А вдруг мы своего сбили? Другое дело, если бы он стрелял по нас, а так безо всякого взяли и сбили… — сокрушался Гончаров.

После приземления штурман полка С. П. Алейников, по заведенному порядку, проверил летную документацию. Как правило, особенно придирчиво он анализировал итоги полетов молодых экипажей. Опытного специалиста, его трудно было провести. Сверяя записи в донесении с расчетами, проверяя барограмму, он сразу находил неточности, определял характер и почерк полета.

— Какая причина потери ориентировки? — спросил он штурмана Зайченко.

— Никакой потери ориентировки не было.

— Как не было? Где же вы болтались лишнее время между бомбометанием и проходом первого рубежа?

— Мы… я… — и Зайченко запнулся.

— Ну вот, так и запишем: временно была потеряна ориентировка…

Поступиться своей репутацией штурман Зайченко не мог.

— Видите ли, пока мы уходили от немецкого самолета да пока шел воздушный бой… — Зайченко спохватился, но было уже поздно.

— Какой самолет, какой воздушный бой?

— Мы вели воздушный бой и…

— Где это записано?

Штурман позвонил в дивизию. Туда пригласили всех членов экипажа, и им пришлось рассказать всё как было. Командование заподозрило, что по ошибке был сбит свой самолет и запросило авиационные части, работавшие в ту ночь на тех же направлениях, все ли вернулись на свою базу. К счастью, потерь не было, кроме одного ЛИ-2, который был подбит немецким истребителем в другом районе и совершил вынужденную посадку, причем всё обошлось благополучно.

Надо быть щепетильно правдивым в каждом слове доклада или донесения — этот урок Гончаров запомнил крепко.

А через несколько дней летчику Гончарову и его стрелку-радисту было приказано одеться в парадную форму и явиться в Кремль. Из рук М. И. Калинина Гончаров получил орден Красной Звезды, а Шерчин — медаль «За отвагу». Проверка подтвердила, что действительно был сбит немецкий самолет, а место его падения указано экипажем точно.

Со временем Гончарова начали планировать и на более серьезные цели. Однажды над целью в левый мотор его самолета угодил снаряд, и мотор заклинило. Высота была около трех тысяч метров. Вести самолет с остановившимся винтом очень трудно, не всякому летчику под силу. Помню случаи, когда экипажи покидали самолет в подобной ситуации только из-за того, что не смогли продолжать полет по прямой и кружились на одном месте, постепенно теряя высоту.

Употребив все свое искусство и силу, Гончаров продолжал полет на одном моторе. Но высота неумолимо уменьшалась, вдобавок штурман потерял визуальную ориентировку.

— Приготовьтесь к прыжку! — скомандовал Гончаров. — Высота быстро падает, правый мотор греется, боюсь, не выдержит долго.

— Давайте еще пройдем немного, — предлагает штурман.

И экипаж продолжал полет наугад. Просто на восток, куда кривая вывезет.

На высоте 500 метров правый мотор вышел из строя. Машина продолжала терять высоту. Нужно садиться — для прыжка уже не хватало высоты. Но под ними чернеет сплошной лес. Летчик решает завесить самолет так, чтобы сесть «на хвост». Потеряв скорость, самолет снижается, вот-вот коснется верхушек деревьев. Внезапно летчик заметил впереди поляну. Он решает дотянуть до нее, отдает штурвал немного от себя, самолет резко опускает нос, летчик рвет штурвал на себя, и самолет всем брюхом, потеряв скорость, падает на землю. Удар. Темно, ничего не видно. Перегретый правый мотор загорелся. Колпак кабины летчика заклинило, невозможно открыть ее.

Остальные члены экипажа сумели выбраться из самолета, а тут откуда ни возьмись подбежали люди и общими усилиями потушили пожар, засыпав горящий мотор землей, и вытащили летчика из кабины.

Поляна, на которую упал самолет, оказалась огородом подсобного хозяйства госпиталя. Позади самолета, всего в нескольких метрах, под деревьями стояла большая палатка, там спало два десятка солдат, обслуживавших хозяйство.

Они и помогли потушить пожар. Чудо, что самолет не задел палатку.

Крохотная площадка, а кругом непроходимый лес, никаких подъездных путей. На место происшествия выехала ремонтная бригада. Самолет еще можно было отремонтировать, но вывезти никак нельзя было, и его сожгли, предварительно сняв мелкое оборудование.

После этого полета Гончаров стал осмотрительнее, осторожнее, старался заслужить доверие командира, и результат этого — мое разрешение лететь на «Стреле».

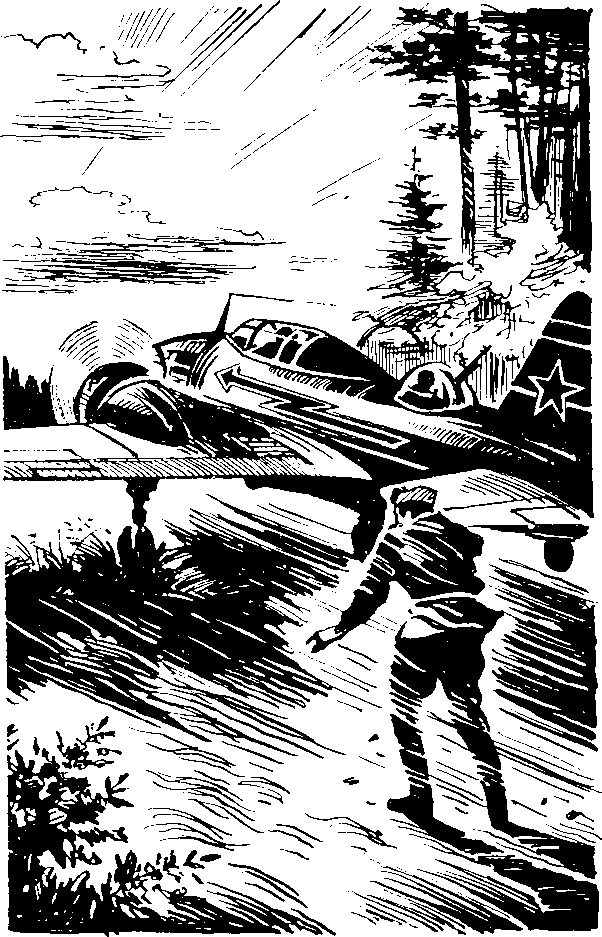

В тот день я был не совсем здоров и оставался в селе. Гончаров знал об этом. И хотя самолеты шли на задание немного в стороне, Гончаров прошел через село над самым моим домиком, желая, видимо, показаться командиру в полете на его «Стреле».

Меры воспитания постепенно давали свои результаты. Гончаров становился все опытнее. Тем не менее, я с него глаз не спускал и, как говорится, держал на приколе. За плохое взыскивал, за хорошее поощрял.

Заходит как-то Кириллов, показывает три письма.

— Вот, дали нам на эскадрилью. Я их еще не распечатывал, не смотрел. Кому их вручить?

— Как же я могу сказать, кому их вручить, не зная содержания? Видимо, нужно вскрыть и прочесть.

— А тактично ли будет сначала прочесть, а потом вручать кому-то?

— Кому они адресованы? Командиру части. А командир части поручил нам. Значит, имеем полное право вскрыть, прочитать и затем точно определить адресатов.

Такие письма из тыла приходили на фронт очень часто. Их писали школьники, матери, потерявшие сыновей, девушки-работницы. Наказывали мстить врагу за то горе, которое он причинил нашему народу, предлагали завязать переписку. Значит, чтобы выполнить просьбу отправителя, нужно, чтобы письмо было передано в руки того воина, который имеет на него преимущественное право. Это было своего рода поощрение.

Мы распечатали письма. Одно было от группы школьников, мечтающих стать летчиками. Они просили рассказать о наших боевых делах. На это письмо мы поручили ответить комсоргу эскадрильи Мише Цибизову. Пусть напишет пионерам подробно, обстоятельно и пошлет несколько вырезок из газет.

Второе письмо было от матери, потерявшей сына. Это письмо мы решили вручить механику, вся семья которого оставалась в оккупации и была уничтожена немецкими карателями за связь с партизанами.

А третье письмо… было от девушки. В конверте находилась и фотография — юное лицо, обрамленное пышными, чуть вьющимися волосами, а из-под черных, изогнутых, словно крылья чайки, бровей глядели открытые, доверчивые глаза с легкой, лукавой косинкой.

Девушка обращалась к неизвестному командиру:

«Уважаемый командир! Мне девятнадцать лет. Я комсомолка, работаю на заводе, ударница, мое имя занесено на Доску почета, своим трудом я помогаю советским воинам громить ненавистного врага. Я прошу вручить мое письмо и фотографию самому лучшему, самому храброму молодому летчику вашей части. В своем труде на благо Родины я постараюсь быть достойной дружбы с этим боевым летчиком».

— Кому отдадим это письмо, командир? — спросил Кириллов.

— Тому, кто был бы достоин дружбы такой милой девушки-труженицы.

— Кто же у нас самый молодой и самый храбрый?

— Наверно, Гончаров, а?

И мы послали за Гончаровым. Вскоре он стоял перед нами — молодой, стройный, с тонкой талией, туго перетянутой ремнем, с узким лицом и пытливыми голубыми глазами. Живой, энергичный, он не мог стоять спокойно и машинально перебирал пальцами по ремню, поправляя и без того безукоризненную заправку.

— Вот вам письмо, садитесь, внимательно прочтите и подумайте, сможете ли вы ответить адресату.

Гончаров с любопытством взирал на нас, даже рот приоткрыл. Взял письмо, сел на диван и начал читать, а мы углубились в свои дела и как бы забыли о его присутствии.

Несколько раз он прерывал чтение, чтобы взглянуть на фотографию, при этом смущенно краснея.

— Ну как? — вывел его из задумчивости Кириллов.

Гончаров вздрогнул, поднялся и подошел к столу.

Он держал письмо и не находил слов, польщенный тем, что оно досталось именно ему как «самому молодому и самому храброму». Будто бы не замечая его состояния, я забрал у него письмо и равнодушно сказал:

— Ваше молчание свидетельствует о том, что мы с парторгом напрасно вас потревожили. Ну что ж, передадим письмо другому товарищу.

Гончаров с обидой взглянул на меня.

— Нет, вы не так меня поняли, я буду… разрешите мне взять письмо…

— Что, нравится девочка? — спросил Кириллов. Немного успокоясь, молодой летчик кивнул головой и почти по-детски с полуоткрытым ртом сказал:

— Ага.

— Ну, желаем тебе большой дружбы, — сказал я, подавая письмо. — Будь достоин звания самого смелого, самого храброго.

— И самого честного и правдивого, — добавил парторг.

Мы пожали счастливцу руку. Он немного постоял, глубоко и по-детски прерывисто вздохнул и произнес:

— Разрешите идти?

Вместе с Гончаровым в нашу эскадрилью прибыл экипаж, командиром которого был летчик Ракитянский, штурманом — Згеев, стрелком-радистом — Палавандашвили и стрелком — Удод.

Этот экипаж заслуживает того, чтобы о нем рассказать подробнее.

Первое, что бросалось в глаза, — это разный рост членов экипажа. Если стрелок сержант Удод был высок, богатырского телосложения и имел внушительную внешность, то командир экипажа младший лейтенант Ракитянский — полная его противоположность. Он был настолько маленьким, щупленьким, что больше смахивал на подростка-школьника, чем на летчика-офицера. Любого размера обмундирование было на нем не по росту, большим. Особенно странно он выглядел в летном меховом комбинезоне. Он будто «утопал» в нем. И внешность он имел тоже невыразительную. Но это был человек большой силы воли, глубокого внутреннего содержания.

Первое впечатление, вызывавшее недоверие к этому человеку как летчику и командиру, рассеялось после нескольких полетов на боевые задания. Экипаж вошел в русло боевой деятельности.

Однажды после выполнения боевого задания (это было в Белоруссии) самолет Ракитянского был подбит. Выведен из строя правый мотор. Летчик убрал мощность мотора, но винт еще вращался. От цели возвращались со снижением. Командир поставил задачу — подальше отойти от цели, а может быть, даже выйти на свою территорию. Полет продолжался неимоверно долго, пилотирование было очень трудным. Чтобы удержать самолет по прямой, стоило больших физических усилий. Правый мотор трясет, левый перегрелся, машину дергает, но летчик настойчиво продолжал полет.

— Прыгать только по моей команде. Возможно, перетянем линию фронта. Как там штурман?

— Мы почти у линии фронта, — отвечает Згеев.

Но вот рывок… Еще рывок — и мотор заклинило, винт остановился. Самолет неумолимо теряет высоту и стремится развернуться в сторону неработающего мотора. Держась на минимальной скорости, командир приказал всему экипажу покинуть самолет и ждал до тех пор, пока не убедился, что выпрыгнули все. Все, кроме него… Когда он отпустил управление, чтобы покинуть машину, самолет, потеряв скорость, начал беспорядочно падать и врезался в землю. Всё это произошло уже на нашей территории.

Так погиб мужественный летчик, младший лейтенант Ракитянский, спасая жизнь своих боевых товарищей.

После этого штурман Згеев перешел в экипаж Гончарова, стрелок Удод — в экипаж Шабунина, а стрелок-радист Палавандашвили — в экипаж молодого летчика, только что прибывшего в полк. Все трое летали в разных экипажах, все остались живы и через всю свою жизнь пронесли добрую память о своем боевом командире.

Боевая работа продолжалась. Делали по два-три вылета в ночь. Этого требовала боевая обстановка.

Однажды после полета, пока дошел до КП, я сильно согрелся, а на КП меня еще и просквозило. На второй день перед полетом я уже почувствовал недомогание, но не придал этому значения. В воздухе знобило, и я понял, что заболел. Трудно передать словами то состояние летчика, в котором он находится в полете при высокой температуре. Меня знобит; чтобы согреться, сжимаешься в комок, прислонившись спиной к спинке сидения, наступает дремотное состояние… Вот и цель, нужно быть предельно внимательным, бдительным.

Экипаж ничего не знает и не подозревает, только штурман иногда напоминает:

— Командир, курс!

На обратном пути чувствую жар во всем теле. Хочется раздеться, в кабине душно; временами кажется, будто я лежу в постели, а полет мне бредится. Это очень страшное состояние. Нужно напрячь все силы, удержаться, хотя это нелегко. Экипажу не сознаюсь, чтобы не напугать, только опять попросил Васю подсказывать мне на посадке.

Посадку произвел как-то машинально, без всякого, казалось, моего участия. А когда зарулил на стоянку, позвали врача. Температура — сорок. Меня отвезли домой, и я слег. Самолет свой на время болезни передал Гончарову. Летал он на нем мастерски, бережно относился к машине и после каждого полета считал своим долгом зайти ко мне и доложить о выполненном задании.

Оказалось, что это был мой последний полет в составе моего родного экипажа, последний в составе полка.

По болезни мне предоставили двухнедельный отпуск, и я уехал в Москву. Отпуск подходил к концу, когда меня посетил заместитель командира дивизии полковник Боровков. Он принес совершенно неожиданную, поразившую меня весть: меня назначают командиром 2-го гвардейского полка нашей дивизии. Да, того самого полка, в котором я когда-то служил.

Весть эта навела на воспоминания и размышления. О людях того полка, о тех, с кем начинал вместе работать. О тех, кто еще трудится в полку, и о тех, кого уже нет. О первом командире полка Николае Ивановиче Новодранове. В памяти невольно возникли некоторые острые моменты в наших отношениях. Сравнил себя с ним — дрожь побежала по телу. Жутковато… Справлюсь ли?

А может быть, всё это и неправда? Пока в Москве — ждал вызова в штаб армии. Никакого вызова нет. Значит, неправда. Кончился отпуск, и я улетел в часть.

Николай Кириллов встретил меня у самолета и взволнованно спросил:

— Слушай, правду говорят, что ты от нас уходишь в полк?

— Значит, правда, Коля, раз и ты об этом спрашиваешь, но пока толком еще ничего не знаю.

— Ну, если уходишь и с повышением, то счастливого тебе плавания, но расставаться, откровенно говоря, не хотелось.

Да, расставаться не хотелось. Не хотелось расставаться с боевыми друзьями экипажа — верным другом и товарищем в боевом полете и на досуге штурманом и парторгом эскадрильи Николаем Кирилловым, почти бессменным «телохранителем», отличным стрелком и грамотным связистом Василием Максимовым. Не хотелось расставаться с боевыми экипажами Шабунина — Московского, Чижова — Жеребцова, Гончарова — Згеева, с боевым самолетом «Стрела», техником Лобановым и механиком Сирожем.

Не хотелось менять установившийся боевой ритм, привычки, привязанности, но… «В жизни всё меняется и всё к лучшему», добавил бы мой друг — оптимист и трудяга Александр Николаевич Медведев, тонкий знаток авиамоторов.

Декабрь. Полетов пока нет. Разгулялась вьюга, русская зима полностью вошла в свои права: морозно, снег лепит, наметает сугробы, не видно ни зги.

С головой ушел в дела и заботы эскадрильи. С Кирилловым обошли всё хозяйство. Кругом порядок. Отрадно, что в такую суровую погоду все люди в тепле. Вовремя подготовились к зиме. Молодец старшина Шкурко.

Но вот вечером приходит ко мне майор Храпов. Его прислали из другой дивизии — принимать у меня эскадрилью. Значит, правда.

— Значит, правда, дорогой Коля. Придется передать тебя как штурмана из рук в руки другому командиру. Надеюсь, слетаетесь.

Я подал Николаю руку. Настроение такое, будто мы расстаемся навсегда и больше никогда не увидимся. Стараемся не показать друг другу свою слабость…

Не выпуская руки, Коля сказал:

— Ну, я тебя провожу по русскому обычаю. За чашкой чая. Посидим вдвоем вечерок у самовара, командир.

— Добро, дорогой мой комиссар.

По своей неосведомленности относительно чая я особого значения не придал этому разговору; просто, как мне казалось, Николаю на прощание хотелось сказать мне что-нибудь приятное.

Но вот эскадрилья передана, передача оформлена, завтра я должен отбыть по назначению, а сегодня — прощальный вечер. Мы остались вдвоем с Николаем. Он где-то раздобыл самовар и уже колдует возле него. Я теперь уже как гость и нахожусь в полном распоряжении хозяина.

Начищенный, отливающий золотом, с оттисками множества медалей самовар возвышался на столе, накрытом белой скатертью, издавая непривычные для слуха, но какие-то приятные успокаивающие звуки. Отдавало теплом и уютом. Праздничная торжественность поведения хозяина, чайные приборы, сахарница, наполненная мелкими кусочками сахара, и пьянящий аромат чая создавали домашнюю обстановку.

За окном завывала вьюга, а в комнате — и накрытый по-праздничному стол, и это дружеское ворчание самовара предрасполагали к мирной, задушевной дружеской беседе, как бы снимали с души все те пласты напряженности, суровости, которые накладывала обстановка войны. Становилось как-то легче, хотелось вспомнить что-либо приятное из прошлого и помечтать о будущем. Да еще за чашкой чая…

Разливая чай, Николай тихо, но каким-то задушевным тоном говорил:

— Сегодня наш прощальный вечер. Я хочу, чтобы он запомнился нам обоим. Мы его проведем вдвоем за чашкой чая, как самые близкие родственники. Наша боевая дружба сроднила нас навеки, и мы расстаемся с тобой, как расстаются родные братья.

— Чай пьют по-разному, — продолжал Коля. — Мы ежедневно пьем чай в столовой. Это тоже чай, но это не тот чай Настоящий чай, настоящее чаепитие — это у самовара, своим ворчанием как бы принимающего участие в дружеской беседе. Люди как бы становятся степеннее, добрее. Обстановка способствует задушевности в беседе, мудрости в суждениях. Чай пьют у самовара, когда нет надобности посматривать на часы, когда у людей появляются причины, подобные нашим. За чаем легко думается…

Легко думается! Легко ли? Война идет на убыль, но конца ей пока не видно. Чуя свою близкую гибель, враг сопротивляется ожесточенно. Людские потери продолжаются, напряжение усиливается. Не дать врагу передышки! Каждым ударом приближать час Победы.

Победа неизбежна, но что будет потом, если уцелеем? Каково будет тогда, когда не будет надобности возить бомбы, летать под обстрелом, терять друзей? Трудно себе представить, что такое время настанет. Но оно настанет. И я снова смогу пересесть на пассажирский самолет и летать по мирным маршрутам, с мирным грузом, в мирном небе. Только бы скорее добить фашистскую гадину! И дожить до Победы…

Прощальное дружеское чаепитие запомнилось на всю жизнь. Мечты наши сбылись. Врага добили в его собственной фашистской берлоге и дожили до Победы.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

СТАРШИНА БАГЕЛЕВ

СТАРШИНА БАГЕЛЕВ В штабе Сергей взял большой альбом спецификаций и углубился в изучение устройства катера. Особых открытий не было. Все, о чем он читал, в какой-то мере изучалось в училище, и потому работа шла споро, и уже к концу дня он в общих чертах освоил материал. «Более

УИЛЬЯМ ДАМПЬЕР. УЧЕНЫЙ ПО ПРИЗВАНИЮ, РАЗБОЙНИК ПО ПРОФЕССИИ

УИЛЬЯМ ДАМПЬЕР. УЧЕНЫЙ ПО ПРИЗВАНИЮ, РАЗБОЙНИК ПО ПРОФЕССИИ Увидеть мир – его страсть В лондонской Национальной галерее висит портрет человека с роскошной книгой в руке. Под портретом подпись: «Уильям Дампьер – пират и гидрограф». На книге можно прочесть

ОКОЛЬНЫМИ ПУТЯМИ К СВОЕМУ ПРИЗВАНИЮ

ОКОЛЬНЫМИ ПУТЯМИ К СВОЕМУ ПРИЗВАНИЮ Во время своего пятнадцатимесячного пребывания в доме отца Винсент постоянно размышлял о том, какую профессию он должен выбрать, и так как его состоятельный дядя Сент успешно занимался торговлей произведениями искусства, он, следуя

Старшина

Старшина Когда я подходил к нашему шалашу, со стороны Быков показалась повозка. На ней сидели двое. Они ехали тихо, что-то поддерживали. Я подождал их.Соскочивший с повозки старшина доложил, что он из полка Шехтмана. По личному приказанию комиссара полка Корсакова привез

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ Более ста лет минуло с того дня, 31 октября 1892 года, когда в Москве родился Александр Александрович Алехин, гениальный русский шахматист, получивший всемирную известность. Он вырос и сформировался на творческих принципах русской шахматной школы,

II. Верность призванию

II. Верность призванию Поступить в Императорскую балетную школу — это все равно, что поступить в монастырь, такая там царит железная дисциплина. А. Павлова Первый постоянный публичный театр в Петербурге возник по указу императрицы Елизаветы Петровны «Об учреждении

Рыцарь по призванию Евгений Шварц. Надежда Муравьёва

Рыцарь по призванию Евгений Шварц. Надежда Муравьёва Прыжок в пустоту Поздним вечером в холодном ноябре двое шли по каменной набережной Дона. Времена были тревожные, революционные, а значит, в них не могло не найтись места подвигу. По крайней мере молодой, тощий как щепка

Старшина Джеймс Милн

Старшина Джеймс Милн …последнее, что я увижу на Земле, будут твои дорогие черты, и последнее слово, произнесенное мной, будет твоим именем… Джеймс «Джим» Милн – ротный старшина, воевавший в 4-м батальоне знаменитого Полка горцев Гордона. Ниже приведено его прощальное

Глава вторая. Политик по призванию

Глава вторая. Политик по призванию 1В прямом смысле слова. Его призвал отец.Большинство в 11-м округе много лет «брали» демократы.Те, кто здесь жил, — рабочие, мастеровые, инженеры, профессора, чиновники и даже люмпены голосовали за «ослов» — свою партию. И надо было всерьез

Железнодорожник по призванию

Железнодорожник по призванию 29 марта 1819 года в городке Гринвилл (штат Нью-Йорк) в семье фермеров Лаймана и Лоры Дрейков родился мальчик. Ему дали имя Эдвин. Детство мальчика прошло на принадлежащих семье фермах в штатах Нью-Йорк и Вермонт[35]. Сам он позже вспоминал, что с

Старшина М. МИЗИН

Старшина М. МИЗИН *Итак, до наступления остались, видимо, считанные дни. Каждый из нас знает, что вот-вот на Берлин обрушится последний удар. Днём тишина, но ночью по всем дорогам в четыре, пять и шесть рядов двигаются сюда, за Одер, на "малую землю" машины всех систем и марок,

Старшина В. СУТЫРИН

Старшина В. СУТЫРИН *Вместе с приказом о наступлении было получено обращение Военного Совета 1-го Белорусского фронта к бойцам, сержантам и офицерам.В полуразрушенном подвале было всего несколько связистов, а мне казалось, что я стою на громадной площади, заполненной

Старшина Ф. ЖУРАВЛЁВ

Старшина Ф. ЖУРАВЛЁВ *Круглый глаз стереотрубы медленно движется справа налево.Видно, как багровые языки пламени облизывают остатки серых громад, вырываются из тёмных провалов стен, танцуют на ступеньках обнажённых лестничных клеток. Последовательно вырисовываются

Старшина

Старшина Вечереет. На улицах села необычное оживление. Слышен разноголосый гомон, фырканье лошадей. Поскрипывая полозьями, со дворов выезжают груженые подводы — партизанские тылы вытягиваются в колонну. Соединение готовится к маршу.Обычно говорят: партизаны — это

Наташа Северная Эмигрант по призванию (Веселовский С.Б.)

Наташа Северная Эмигрант по призванию (Веселовский С.Б.) Я люблю историю. Не любил бы – не стал бы историком. Люсьен Февр. Степан Борисович Веселовский стал историком, специалистом по средним векам Руси в прошедшем уже ХХ веке – историком номер один. Не потому, что его