«Запорожец»

«Запорожец»

Сталинградская группировка гитлеровцев была окружена, но еще не уничтожена, и в январе 1943 года наш полк снова перебросили под Сталинград.

На первых порах мы действовали, как обычно, ночью, но по мере сужения кольца цель становилась такой, что ночью ее обрабатывать было рискованно, можно было по ошибке ударить по своим, и полк перешел на дневное бомбометание.

Давно наши летные экипажи не работали днем. Всё казалось в диковинку: видно, как на ладони. Даже какое-то неудобство ощущаешь от того, что кругом всё видишь, будто с тебя сняли какое-то покрывало, и ты сам теперь на виду у всех, и даже как-то внимание распыляется, отвлекается от основного. Но цель хорошо просматривалась, бомбы ложились точно, сопротивления со стороны противника почти никакого ни с земли, ни с воздуха.

Работали мы напряженно, совершали по два-три вылета в день.

Так прошло несколько дней. Но вот однажды в воздухе появилась большая группа немецких истребителей. Наши самолеты летали в одиночку, и гитлеровцы начали за нами охотиться. Кое-кого из наших сбили, сбивали и мы вражеские машины. Как потом выяснилось, на аэродромах противника было сосредоточено много самолетов разных назначений, в частности транспортных; по-видимому, гитлеровцы замышляли эвакуировать на них часть своих войск.

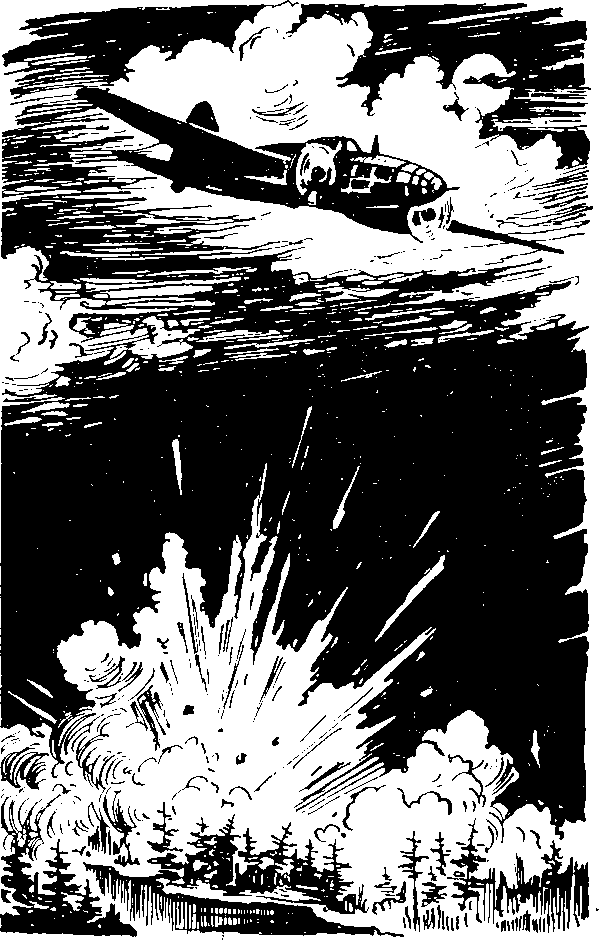

В числе других экипажей летчик Михаил Тимофеевич Писарюк и штурман Павел Андреевич Таченков получили задание уничтожить РРАБами[16] большое скопление вражеских самолетов на аэродроме «Питомник». Задание было настолько важным и ответственным, что о ходе его выполнения командир корабля обязан был докладывать лично командующему АДД[17] Голованову, который находился на командном пункте под Сталинградом.

Это было 21 января. Экипаж Писарюка вылетел на задание. Уже на боевом курсе самолет атаковали два истребителя. Маневрировать невозможно — боевой курс. Истребители атаковали — один сверху, другой сзади снизу.

Стрелок-радист Павел Николаевич Наварнов открыл огонь из турельного пулемета, и вражеский истребитель был сбит. Охваченный пламенем и черным дымом, он рухнул на землю.

Нижний стрелок был «подсажен» из другого экипажа для тренировки, по неопытности он не сумел отразить атаку второго истребителя. Два снаряда попали в самолет: один в кабину стрелков, другой разорвался под кабиной летчиков, и она загорелась. А цель — вот она! Около трехсот самолетов один к одному стоят на окраине аэродрома.

Во что бы то ни стало выполнить задание — поразить цель! Секунда, еще секунда. Хладнокровие командира помогает штурману правильно прицелиться — бомбы сброшены. РРАБы накрыли большую площадь. Внизу бушует пламя, но и самолет объят огнем. У летчика загорелись комбинезон и шлемофон, но он продолжает вести самолет — надо уйти с вражеской территории, поближе к своим.

— Приготовиться к прыжку! Прыгать по моей команде! — приказывает командир.

— Товарищ командир, — докладывает Наварнов, — стрелок ранен, сам выпрыгнуть не сможет!

— Помогите ему. Вытолкните, выдернув за него кольцо, потом прыгайте сами. Поживей.

Все выпрыгнули, теперь очередь командира, но он, оказывается, не может выдернуть ноги. Взрывом снаряда покорёжило обшивку и зажало унты.

Писарюк открыл колпак, пламенем обдало лицо, вмиг обгорели брови, веки. Глаза ничего не видят. С трудом выдернул ноги из унтов и в одних носках выбросился на парашюте. А мороз до 40 градусов.

Горящий самолет упал и взорвался. Тут же приземлился и летчик. И первая мысль: все ли живы, где приземлились? Нужно осмотреться, но сделать это трудно — веки обожжены.

Писарюк приземлился возле окопов нашего переднего края, и бойцы втащили его в блиндаж. Остальные приземлились немного раньше на нейтральной полосе, но советская пехота зорко следила за горящим самолетом. Парашютистов прикрыли огнем из всех видов стрелкового оружия, что дало им возможность спастись. Раненого стрелка, как и приказал командир, Наварнов вытолкнул в люк и выдернул вытяжное кольцо.

Экипаж получил необходимую помощь. Писарюку растерли спиртом и укрыли одеялом ноги, смазали обожженное лицо. Командир корабля сразу же попросил связать его с командующим и доложил о выполнении задания, о положении экипажа.

— Где вы находитесь? — спросил А. Е. Голованов.

Писарюк сообщил. И услышал в ответ:

— Хорошо. Ждите самолет.

На следующий день командующий прислал самолет, и экипаж был вывезен на свою базу.

Сталинградская битва закончилась. Большие потери понесли мы под Сталинградом, многих товарищей недосчитались, по победа в этой гигантской битве осталась за нашим народом, за Советской Армией. И поэтому, когда нам вручили медали «За оборону Сталинграда», мы носили их с особой гордостью.

В историческую победу на Волге большой вклад внесла авиация дальнего действия, в состав которой входил и наш 2-й гвардейский полк. Командующий авиацией дальнего действия А. Е. Голованов всё время находился на переднем крае, координировал с командованием наземных войск боевые действия авиации, а мы, экипажи самолетов, чувствуя четкую организацию наведения на цель, летали уверенно.

Достойную оценку заслугам авиации дальнего действия в Сталинградской битве дал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

«…Помогли сталинградцам удары авиации под командованием А. Е. Голованова и С. И. Руденко, а также и артиллерийские обстрелы с севера войск Сталинградского фронта по частям 8-го армейского корпуса немцев.

Необходимо отдать должное воинам 24-й, 1-й гвардейской и 66-й армий Сталинградского фронта, летчикам 16-й воздушной армии и авиации дальнего действия, которые, не считаясь ни с какими жертвами, оказали бесценную помощь 62-й и 64-й армиям Юго-Восточного фронта в удержании Сталинграда»[18].

Свой самолет я называл «старушкой». С облупившейся краской, весь в заплатах, он заслужил это уважительное название. Больше года на фронте, сто пятьдесят боевых вылетов и столько же, если не больше, полетов, не связанных с боевыми заданиями. Шесть выработанных моторесурсов. А «старушка» всё такая же: капризная и норовистая на взлете и послушная, летучая, маневренная в полете. Выносливая, трудолюбивая, неприхотливая, как наша русская крестьянская лошадка, она была для меня словно живым существом. Я разговаривал с ней, как с живой, понукал ее, иногда просил, уговаривал, иногда ворчал за излишнюю строптивость. И она отвечала мне пониманием. Со временем мне стало даже казаться, что машина оберегает меня, и если я до сих пор жив и невредим, то только благодаря ей.

И вот настало время расставаться нашему экипажу со своим боевым другом, с самолетом № 38. «Старушка» наша действительно достигла «пенсионного возраста» и дальнейшую свою деятельность может проводить только в мирной обстановке и «на общественных началах». Самолет полностью выработал свои ресурсы и согласно инструкции в работе с боевой нагрузкой не мог быть использован. А инструкция есть инструкция, и никто не брал на себя смелость её нарушить, несмотря на мои настойчивые просьбы не отнимать у меня полюбившуюся машину. Главный инженер корпуса полковник Гаткер, успокаивая меня, сказал:

— Дорогой товарищ! Тебе открыт доступ к самолетному парку. Выбирай любую машину, облетай хоть все самолеты, которые мы получили, и выбирай любой. Ну, а «старушку» надо списать. Она честно выполнила свое предназначение.

Пришлось подчиниться. Собрал я весь экипаж, и летный и наземный, и мы провели нечто похожее на митинг. Припомнили биографию нашей «старушки», все её ранения, все награды, которые получил экипаж за время работы на этом самолете — что-то около 20 наград. Я за безаварийную работу на этом самолете дважды получал денежную премию по пять тысяч рублей и от имени всего экипажа внес эти деньги в фонд обороны. Мне хотелось перечень заслуг «старушки» выгравировать внутри кабины, но техник сказал, что они записаны в формуляре самолета. Мы все расписались в формуляре и торжественно, с благодарностью и легкой грустью расстались со своим верным боевым «конем».

Вскоре его перегнали на далекий тыловой аэродром, и он стал нести скромную, но необходимую для фронта службу. На нем готовили новые экипажи, которые затем поступали к нам как пополнение взамен выбывших.

Новый самолет, который я выбрал, первое время казался мне каким-то вялым, малоподвижным. Не было той «резвости», что у моей «старушки». Несколько раз я его облетал, переделал оборудование по своему вкусу. Техники снова приспособили кресло для того, чтобы можно было лететь полулежа, — снова те же подушки на сиденье и под спиной, — и боевая работа продолжалась.

Я хотел было сохранить за самолетом прежний номер — 38, но это было связано с большой бумажной волокитой. А поскольку без опознавательного знака летать нельзя, мы назвали мой самолет «Запорожец» и вывели это название крупными красными буквами на фюзеляже.

Некоторое время экипаж оставался без постоянного техника, потом за самолетом закрепили коренастого крепыша по фамилии Строгий. Не знаю, где он служил прежде, но я сразу заметил, что Строгий халатно относится к своим обязанностям. Машина перед полетом оставалась такой же грязной, как и после посадки. Я сделал ему замечание, но Строгий, как видно, принадлежал к числу тех самоуверенных людей, которых трудно пронять.

— Главное, чтоб моторы работали исправно, — небрежно ответил он.

Начни он оправдываться, я бы, наверно, простил ему на первый раз и полетел бы как ни в чем не бывало. Однако тон его, его отношение к машине меня задели. Задание уже было получено, дело происходило перед запуском моторов, экипаж занимал места. Но я резко скомандовал:

— Отставить! Самолет в воздух не пойдет по неисправности. Позовите инженера эскадрильи. Немедленно позовите!

Инженер встревожился.

— В чем дело? — поинтересовался он.

— Запасной самолет есть в эскадрилье? — спрашиваю.

— Есть тридцать седьмой, Краснухина.

— Прошу приготовить его к вылету.

— Уже готов. А в чем неисправность вашего самолета?

— Техник вам доложит сам.

На задание мы полетели на другом самолете, а товарищи по службе объяснили Строгому, что так дело у него не пойдет, посоветовали ему перестроиться и содержать машину в образцовом порядке, чтобы от командира экипажа не было никаких замечаний. Уж так, мол, здесь заведено.

Надо сказать, что невылет самолета по вине техника — это для виновного страшнее любого наказания. Строгому пришлось обуздать свое самолюбие. Он стал относиться к машине лучше, но я долго скупился на похвалы, пока не начал полностью доверять ему.

Позже наши отношения наладились. Строгий оказался прекрасным специалистом, патриотом своего экипажа. И наше доверие было для него лучшей наградой, да и правительственными наградами его тоже не обошли.

В течение всей войны технический состав всех спецслужб ревностно сохранял честь специалиста и не допускал ни одного случая срыва вылета самолета по вине той или иной службы.

Вспоминается такой случай. Завершение Сталинградской битвы. Предельное напряжение работы полка. При подготовке машин ко второму боевому вылету в одном самолете была обнаружена неисправность: отказал один из приборов, контролирующих работу моторов. Конструкция установки прибора такова, что для его замены необходимо раздеться по пояс и только тогда с трудом можно добраться до датчиков прибора. Стало быть, самолет не выйдет на боевое задание по вине спецслужбы.

Но техники не могут этого допустить. И вот на ветру, при 38-градусном морозе, техник по приборам Иван Федорович Максимов и механик Борис Георгиевич Шрейдер устранили неисправность. Самолет вовремя пошел на второй боевой вылет.

В первых числах апреля почти всё время стояла нелетная погода, но со второй декады синоптики обещали улучшение погоды, и мы начали готовиться к полетам в глубокий тыл врага, в Восточную Пруссию. Вскоре состоялся и вылет. Со дня последнего нашего налета на Кенигсберг прошло немало времени. Мы рассчитывали на внезапность, но гитлеровцы были уже научены горьким опытом. Только первым двум-трем самолетам удалось прорваться незамеченными. К нашему приходу всё небо было усеяно разрывами зенитных снарядов; противник открыл шквальный и в большинстве случаев прицельный огонь. С большим трудом удалось отбомбиться и вырваться из этой круговерти.

На обратном пути от цели я решил свернуть от маршрута и проверить давно интересовавший меня один важный объект. И себя, свою память проверить — не забыл ли, найду ли.

Невдалеке, слева по маршруту на Кенигсберг, рассыпана серия маленьких озер с характерной конфигурацией. На берегу одного из таких озер по ниточке однопутки железной дороги были замечены какие-то блестящие сооружения.

Однажды немцы предупредили нас, что маршрут временно отклоняется влево на 10 километров. На карте была указана линия маршрута и тут же приложено письменное предупреждение: в случае отклонения от маршрута самолет будет расстрелян без предупреждения.

Пролетая по новому маршруту, я заметил, что на берегу одного из озер, куда вела нитка железной дороги, расположен крупный склад горючего, состоящий из больших и малых серебристых емкостей, ряда низких строений. В стороне было замечено две батареи зенитных орудий. Интересное открытие!..

Такой же склад был расположен на прежнем маршруте. Но мы его не видели. А когда наш маршрут изменили, да еще с таким грозным предупреждением, это настраивало на определенные размышления: «Интересно, что там происходит на старом маршруте? Как подглядеть? Свернуть с маршрута — собьют, а выяснить хочется».

Это было весной 1941 года. События назревали со зримой настойчивостью — мы это замечали. Предупреждение немецкой администрации вполне реально, мы это понимали. Но тем не менее…

И вот однажды на обратном пути из Германии я решил подглядеть. В этом полете я летел вторым пилотом. Но, по договоренности, туда весь полет вел машину первый пилот, обратно веду я. Погода пасмурная. Низкие сплошные облака. Моросит дождь. Идем под облаками. Временами в облаках. Лучшего времени не подберешь. Сама природа создала условия для «потери ориентировки». И я решился. Я знал, что если я об этом скажу первому пилоту, он не разрешит, и я решил действовать самостоятельно. В случае обнаружения скажу, что заблудился.

И вот я иду по старому маршруту. То нырну в облака, то вынырну. Всё — на месте, всё в порядке. В чем же дело? Я было уже разочаровался, как вдруг передо мною на маршруте открылись огромные строительные работы, очень много техники, ведутся работы по маскировке емкостей горючего — их обсыпают землей, обкладывают дерном, прячут от посторонних глаз. Разве зря это? Оказалось, здесь расположен большой склад, о котором мы и понятия не имели. Он расположен в лесу и просматривался только по вертикали.

Всё ясно. Достаточно. И я нырнул в облака и свернул в сторону своего маршрута. Первый пилот всё же заметил, что мы идем в стороне от маршрута, но всё обошлось.

А через несколько дней снова было разрешено летать по старому маршруту. На этот раз я летал с Александром Краснухиным. Он первым, я — вторым пилотом. От Саши у меня секретов нет, и я ему всё рассказал о том полете. Тщательно всматриваемся, где то место. Склада и в помине не было. Всё засыпано землей, заложено дерном, засажено деревьями — не отличить от окружающей местности, и только когда всмотришься с небольшой высоты, можно заметить курганы на месте емкостей.

Как вы думаете? Что можно предположить, наблюдая тщательную маскировку таких объектов невдалеке от нашей границы? Ответ напрашивается сам собой, и поэтому возникает вопрос: а как же обстоит дело с тем складом, который мы наблюдали слева от маршрута по пути на Кенигсберг, у характерного озерца в лесу? Оказывается, и он так же тщательно замаскирован. Замаскированы и зенитные батареи.

Вот этот объект с характерными ориентирами и интересовал меня сейчас. Погода была безоблачная, лунная. Воздух прозрачен. Видимость прекрасная. Такая погода настраивает человеческие души на лирический лад. Ярко светит луна, будто перемыты и начищены до блеска звезды…

Бомбили мы почти на предельной для нашего самолета высоте. Отойдя от цели, идем со снижением на приглушенных моторах, чтобы лучше рассмотреть интересующий нас объект и чтобы не обнаружить себя.

Да, всё на месте. Всё оставалось таким, каким отпечаталось в моей памяти. Я ничего не забыл.

Цель обнаружена. Её надо уничтожить, и я это сделаю, как только представится возможность. Я не успокоюсь, пока этого не сделаю. С этой мыслью мы и продолжали полет по маршруту домой.

Полет продолжался десять с половиной часов: для наших самолетов того времени — почти рекорд продолжительности пребывания в воздухе. Десять с половиной часов в воздухе, в боевой обстановке, да еще ночью, без смены, так как наш самолет пилотировался одним человеком… Это потребовало от меня большой выносливости. Особенно досаждала мне больная спина. Тяжело было вести самолет не только сидя, но и полулежа.

В районе посадки погода резко ухудшилась. Низкая, местами до земли, рваная облачность, дождь. Луна зашла — темно, ничего не видно. Спускаться под облака рискованно из-за малой высоты. На чужие аэродромы садиться я не любил, и пришлось «утюжить» воздух до рассвета невдалеке от своего аэродрома.

А на рассвете на бреющем полете пришли домой и сели.

— Где сели? — таким вопросом встретил меня инженер дивизии Дороговин.

— Как где? — не понял я вопроса. — Дома сел.

— Я вижу, что дома, я спрашиваю: где садились по пути домой?

— Не понимаю вашего вопроса, товарищ инженер. Где взлетел, там и сел.

— Не может этого быть. Не могли вы находиться в воздухе почти одиннадцать часов, — Он повернулся к технику: — Принесите барограмму с самолета «Запорожец».

Принесли барограмму. Инженер посмотрел её, пожал плечами.

— Да, посадки не было. Но это невероятно! Как вы ухитрились продержаться в воздухе столько времени?

Я представил расчет горючего перед полетом, данные о фактическом расходе и остатке, и получилось, что я мог находиться в воздухе еще полтора часа. Итого предельная продолжительность полета, не считая аварийного запаса, — двенадцать часов. Таковы возможности нашего самолета. Справедливости ради надо заметить, что, конечно, не один я в полку умел как следует использовать их. Были случаи, когда некоторые товарищи по необходимости держались в воздухе столько же и даже дольше.

По этому поводу авиаконструктор С. В. Ильюшин сказал:

— Мы, конструкторы, зачастую даже не предполагали, чего добиваются летчики от наших самолетов. Истинно массовое, военное, боевое испытание самолетов — самое правильное испытание. И мы будем в своей работе придерживаться этого курса.

Так оно и было. Все нововведения, прежде чем внедрить их в серийное производство, конструкторы испытывали в боевой обстановке.

Однажды С. В. Ильюшин пригласил большую группу летчиков-ветеранов и попросил дать оценку пилотской кабине самолета ИЛ-6 — бомбардировщика повышенной грузоподъемности. Каждый из нас побывал в кабине, и никто не одобрил ни её остекления, ни расположения приборов.

Конструкторы кабины пытались разубедить нас, по Сергей Владимирович оборвал их:

— Мнение товарищей самое объективное. Не пытайтесь их переубедить. Это наши лучшие советчики, и я с ними вполне согласен.

Не знаю, как сложилась дальнейшая летная судьба машины осмотренной нами модели. Что касается нас, то до самого конца войны мы летали на испытанном труженике ИЛ-4.

Вскоре мы снова получили задание бомбить Кенигсберг. Я уже говорил, что на дальние цели планировались только опытные экипажи, а их было не так много. Мы с Рогозиным решили «усилить» один из молодых экипажей. В звене был экипаж летчика Коваля. Сам Коваль уже летал на боевые задания, а штурман его Самыгин не имел еще ни одного боевого вылета. Мы условились, что я полечу с Самыгиным, а Рогозин — с Ковалем. В штабе долго с нами не соглашались, но мы всё же настояли на своем.

Перед полетом я пригласил к себе молодого штурмана и стал проверять его знания. Задал несколько теоретических вопросов — чувствую, что парень подкован неплохо. Потом пошли вопросы технического характера. Поговорили о том, как вести себя в непредвиденных ситуациях. Затем вопросы практической навигации: радиомаяки, светомаяки, пеленгация…

Самыгин отвечал толково, но видно было, что ему нелегко дается неожиданный «экзамен». Спрашиваю:

— Как думаете, для чего я вас пригласил?

— Чтобы проверить знания своего подчиненного.

— Ну, а еще для чего?

— Наверно, возьмете меня в полет.

— Да, вы полетите со мной на задание.

— С кем? — оживившись, спрашивает штурман.

— Я уже сказал — со мной.

— Нет, я спрашиваю с кем, с каким штурманом я полечу?

— Я летчик, вы — штурман, — сказал я.

— Да что вы, товарищ командир… Вы шутите? Я не верю… Я…

— Не верите? Или в себе не уверены?

— Почему же? Я готов, я вполне…

— Вот и я в вас уверен. Готовьтесь к заданию.

Для него это было волнующим событием. Первый самостоятельный полет на боевое задание, да еще в глубокий тыл врага!

До самого взлёта молодой штурман чувствовал себя как на иголках: пустят или не пустят? На его вылет сначала не соглашался штурман полка Морозов: «Как-то не по форме получается, кто будет отвечать в случае чего?» Я сказал, что всю ответственность беру на себя, так как полностью уверен в Самыгине.

Весть о моей затее дошла до штаба корпуса. Прибыл штурман корпуса. Началась детальная проверка подготовки Самыгина. Я предложил проверить и мои знания вспомогательной навигации. Спорам и сомнениям положил конец комиссар корпуса генерал Федоров. Штурман по профессии, он часто летал с разными летчиками, в том числе и со мной, на боевые задания. Он сказал:

— Если Швец доверяет штурману, с ним можно согласиться. Я с ним не раз летал и хорошо знаю — он человек требовательный и зря ручаться не будет. Пусть летит.

И мы полетели. После взлёта Самыгин признался:

— Никогда не думал, что мне разрешат полет.

Потом через некоторое время спросил:

— А нас не вернут обратно? Погода на маршруте портится…

Я успокоил его, сказав, что погоду беру на себя.

Задание было выполнено. Цель мы поразили с исключительной точностью.

Даже скупой на похвалы Вася Максимов восхищенно произнес: «Вот это да! Прямо в гущу эшелонов».

А тот объект в лесу у меня из головы Не выходит, на обратном пути я снова свернул с маршрута и приказал штурману набросать на бумаге схему участка, на котором был запрятан интересовавший меня объект. Схема получилась точная, хорошо привязана к крупным ориентирам. Найдена точка цели на крупномасштабной карте.

Теперь нужно только разрешение командования на уничтожение этого объекта.

На обратном пути, на средней высоте, мы скоро вошли в облака, и полет продолжался по приборам. Обстановка была спокойной, расслабляющей.

Но вот началось обледенение. Нужно было включить антиобледенитель, управление которым находится у штурмана.

— Штурман! — позвал я.

Ответа не слышно. Я снова позвал — опять ни звука. Чем он так увлекся?

Энергично опускаю нос самолета, затем беру резко ручку на себя.

Человек, сидящий в носовой кабине, обыкновенно довольно чувствительно воспринимает подобные эволюции корабля.

— Штурман!

— Я вас случаю.

— Предупреждаю, если зовет командир, бросай все свои дела и отзывайся.

— Есть, товарищ командир!

— Включи обледенитель.

— Есть!

Обледенение было очень интенсивным. Антиобледенитель обслуживал только винты и ветровые стёкла, остальные части самолета покрывались льдом. Наконец недалеко от дома мы вышли из облаков, но ледок всё же привезли с собой на аэродром. По пути использовали все средства навигации, необходимые при вождении самолета вслепую.

Задание выполнено успешно, и после полета всякие сомнения штурмана рассеялись. Но Самыгин сам подошел ко мне.

— Вы меня извините, товарищ командир. Когда вы меня звали, я молчал не потому, что был занят. Я просто уснул.

— «Просто уснул»… Вы знаете, что значит в воздухе уснуть?

Если штурман «просто уснул» или другой член экипажа — это еще полбеды. Летчик тряхнул самолетом — мертвый проснется. А если летчик «просто уснет» — он может больше не проснуться.

Я уже рассказывал, как мы боролись с сонливостью, но иногда она побеждала. Бывало, ведешь машину на обратном пути — всё тихо, спокойно. Сидишь за штурвалом, посматриваешь на светящиеся стрелки. Все, как солдатики, стоят на своих местах. Мысли плывут свободно, сменяя одна другую. Расслабляешься, впадаешь в легкое полузабытье. Внезапно в уши резко врывается шум моторов, которого ты до этого совсем не слышал. Руки судорожно сжимают штурвал, взгляд на приборы — фосфоресцирующие «солдатики» разбежались кто куда, почувствовав свободу, и ты начинаешь их собирать снова. Хорошо, если сразу сообразишь, кто из них куда убежал.

Несколько секунд, а самолет, опустив нос, круто меняет режим, теряет высоту и выводит летчика из дремы.

Иногда, чтобы не уснуть, приходилось искусственно усложнять полет: расстраивать синхронность работы моторов, а потом снова налаживать её, изменять шаг винта. Бывало, мы просто пели или слушали музыку приводной.

Короче говоря, сонливость в полете была делом обычным. Нет ничего удивительного, что мой молодой штурман в своем первом продолжительном полете не выдержал и «просто уснул».

16 апреля мы получили задание уничтожить склад горючего в г. Данциге. Погода на маршруте была неустойчивой, поэтому на всякий случай нам, как запасную цель, указали Кенигсберг. Её должны были бомбить другие экипажи.

И на этот раз я решил взять штурманом Самыгина. Теперь в штабе полка не возражали против его полета. Возражал только Рогозин. В прошлый полет они с Ковалем прекратили выполнение задания из-за плохих метеорологических условий, и теперь Рогозин хотел снова лететь в составе своего экипажа.

— Ничего, отдохни, Георгий, — сказал я. — Для тебя это просто очередной вылет, а для молодого штурмана — наука, опыт. Слетаю с ним еще разок. Для разнообразия.

Мы с Самыгиным подробно разобрали все недостатки, допущенные в предыдущем полете, и тщательно подготовились к очередному. Должен сказать, что с молодым штурманом мне даже понравилось летать. Его рвение, энтузиазм передавались и мне, я как бы переживал возвращение собственной молодости.

Запасная цель была открыта. Висели САБы. Рвались бомбы, от образовавшихся пожарищ город застилало черным дымом. В небе шарили прожекторы, рвались на разных высотах зенитные снаряды. Медленно шарит широкий, но неяркий луч прожектора, синхронно связанного со звукоулавливателем. За ним послушно прощупывает пространство целая серия тонких, ярких лучей. Вот широкий луч зумирает, а остальные, как по команде, устремляются в указанную им сторону, скрещиваются в одной точке, и в центре этого светового узла поблескивает силуэтик самолета…

Не раз и мне приходилось попадаться в это грозящее гибелью скрещение лучей. Впечатление такое, будто бы тебя внезапно выставили на всеобщее обозрение, а вокруг тысячи устремленных на тебя злобных вражеских глаз. Понимаешь, что тебя видят, в тебя целятся, по тебе стреляют, и нет никакой возможности защищаться, — только уйти, ускользнуть от слепящих лучей. Время останавливается, а вместе с ним останавливается и движение, и ты будто зависаешь в воздухе…

На сей раз мы не участвовали в сражении над запасной целью, смотрели на происходящее со стороны. Как в кино. Она оставалась справа. Мы шли дальше, нам предстояло бомбить основную цель.

Пролетев немного дальше, мы заметили впереди ниже нас сплошную облачность. Интересно, открыта цель или закрыта? И я решил идти на основную цель, а если она закрыта — возвращаться и на обратном пути бомбить запасную.

Летели мы почти на предельной высоте и, подлетая к цели, обнаружили, что она полностью закрыта облаками. Что ж, теперь со спокойной совестью можно возвращаться и бомбить запасную. Мы развернулись и легли на обратный‘курс. Но природа сыграла с нами злую шутку.

Вскоре мы обнаружили, что и эта цель теперь закрыта облаками и облачность распростирается далеко на восток.

Что же делать? Бомбить наудачу — не в моей привычке. Бомбить другие цели — не было разрешения. А время идет, самолет летит — не поставишь же его на якорь, пока размышляешь. Решение нужно принимать быстро. И тут появилась одна обнадеживающая идея. Спрашиваю Самыгина:

— Штурман, у тебя данные местной радиостанции есть?

— Есть, товарищ командир.

— Ну-ка, включи.

Штурман настроился на прием немецкой радиостанции, стрелка РПК её почувствовала. Ну, а дальше? Найдем радиостанцию. Что, бомбить её? Пользы мало.

Эх, жаль, что я не знаю местоположения радиостанции.

— У меня есть местоположение станции. Дали перед самым вылетом. Я и точку поставил, — сказал штурман.

«Ну и молодец Самыгин», — подумал я, а вслух сказал:

— Тогда вот что, штурман, слушай меня внимательно. Будем бомбить нашу цель из-за облаков, используя радиостанцию как ориентир. Точка цели у тебя есть. Точка радиостанции тоже. Произведи расчет и дай мне боевой курс по линии, соединяющей радиостанцию и цель. Снижаться будем до верхней кромки облаков.

Я повернул рукоятку громкости. Гремела музыка. Воинственные тевтонские марши с характерным визгом на высоких нотах, скрежетом и ударами в барабаны. Очень талантливо схватил эти звуки и отобразил в своей Седьмой симфонии композитор Дмитрий Шостакович.

До сих пор, стоит мне услышать это чудесное музыкальное произведение, которое с большой убедительностью воплотило величие духа нашего народа, грудью преградившего путь тупой и жестокой силе, именуемой фашизмом, в памяти тотчас же воскресает картина того полета. Вижу пелену белых облаков подо мной и слышу самодовольную, лающую, воющую музыку военных маршей. Казалось, композитор подглядел виденную мною картину, подслушал мои переживания и весь тот хаос звуков, который меня окружал…

Штурман дал направление. Отлетев подальше, я вышел на боевой курс и пошел по приводной.

Теперь задача состояла в том, чтобы вовремя пустить секундомер. Как только мы окажемся над радиостанцией, стрелка РПК резко упадет. В этот момент штурман должен включить секундомер и полностью довериться расчету. Я строго выдерживаю курс. Чем ближе к радиостанции, тем труднее соблюдать заданное направление, стрелка начинает метаться. Штурман держит секундомер, другая рука на пульте бомбосбрасывателя. Все мы замерли в ожидании. Но вот стрелка задрожала и вильнула в сторону.

— Пуск! — скомандовал я, продолжая выдерживать курс.

Прошло 17 секунд, и раздался первый щелчок — сработал пиропатрон бомбосбрасывателя. После последнего щелчка я резко свернул с курса, уходя от зенитного огня.

Осталось ждать результатов. Если будут короткие вспышки от наших взрывов, то бомбометание было безуспешным, а если… Первая короткая вспышка. Вторая, третья… Облака под нами озарились мощным оранжевым заревом. Попали! Сообщив по радио о выполнении боевого задания, мы с чувством исполненного долга легли на обратный курс.

Теперь предстояло заняться некоторыми подсчетами и уточнениями. Хватит ли горючего? Да, по окончательному подсчету вполне хватит. Можно спокойно следовать домой.

Через несколько дней из других источников получили подтверждение результатов нашего бомбометания. Склад горючего был уничтожен. Штурман выдержал испытание на аттестат зрелости. Несмотря на то, что этот полет продолжался десять часов, штурман уже не уснул в полете.

Материальная часть самолета тоже прошла испытание на продолжительность полета. Моторы работали бесперебойно на разных режимах и на разных высотах. Самолет вел себя безупречно. В этом, конечно, главная заслуга принадлежала нашим техникам.

Готовясь к сегодняшнему полету на территорию Германии, мы со штурманом представили свои соображения командованию и спросили разрешения на бомбардировку намеченной нами цели. Но нам ответили, что делается это не так просто, что на это нужно разрешение командующего АДД, что сегодняшнее задание имеет важное стратегическое значение и от него нельзя отвлекаться и что в будущем, возможно, предоставится такая возможность.

Мы и не настаивали на удовлетворении нашей просьбы сегодня, потому что нам поручено уничтожить склад горючего, а это важно, но мы очень и очень просили в будущем предоставить нам такую возможность.

Я уже рассказывал, как мы, летчики, высоко ценили труд наших наземных товарищей, от добросовестности которых многое зависело — и успешное выполнение задания, и подчас наша жизнь. Мне не раз приходилось отстаивать техников от несправедливых упреков. Помню, однажды подошел ко мне инженер дивизии Дороговин и попросил облетать один самолет. Летчик жаловался на плохую работу моторов, на малую мощность и другие недостатки. Техники перепроверили всё. На земле моторы работали прекрасно, но летчика это не убеждало.

Вопрос был очень щекотливый. Невылет самолета из-за неисправности — позор для техника. Неумение совладать в воздухе с исправной машиной — позор для летчика. Я рисковал оказаться между двух огней. И, возможно, размышлял я, обратились ко мне не потому, что я такой уж исключительный мастер, а потому, что никто из летчиков не захотел выступить в роли арбитра. Но отказаться тоже нельзя. Инженера я очень уважал за его большие знания и опыт.

Чуть поодаль стояла группа техников, напряженно следивших за нашим разговором. Они, видимо, ждали — соглашусь я или нет. Техника этого самолета я знал как хорошего умельца, не раз летал на подготовленном им самолете. А рядом стоял летчик и не сводил с меня глаз.

Ответственность была большая, но я согласился. Сели в самолет Дороговин, инженер эскадрильи и техник самолета. Взлетели, набрали высоту. Дороговин командует, я выполняю его указания.

Мы испытали моторы на всех режимах, и все показания инженер записывал.

Пробыв в воздухе сорок минут, сели. Испытание показало, что самолет исправен. Репутация техника была восстановлена. Однако летчик не сдавался:

— Конечно, на малом отрезке времени машина ведет себя как будто неплохо, — сказал он. — Но вы всё же летели без нагрузки…

Довод веский, я с ним согласился. Но, с другой стороны, меня задело. Значит, мы все не правы! Значит, я не беспристрастен, предпочитаю взять сторону инженера!

— Готовьте самолет на боевое задание. Я полечу со своим экипажем.

Не любил я летать на чужих самолетах. Свой самолет я переоборудовал по своему вкусу, а тут всё не так. Но положение создалось такое, что я должен отстаивать репутацию уже не только техников, но и свою. И мы пошли на боевое задание на этом корабле. Задание было выполнено. Самолет вел себя нормально. Инцидент был исчерпан.

Полеты в глубокий тыл продолжались, и вот 28 апреля перед самым вылетом мне в штабе сказали, что командующий А. Е. Голованов разрешил мне бомбить избранную мною цель — склад горючего, только поставил такие условия: я должен, как и все, отбомбиться по основной цели, а три бомбы оставить на избранный мною объект.

Ну что ж. Три бомбы — это тоже кое-что значит. Мы еще раз перепроверили подготовку, перебрали ряд непредвиденных обстоятельств и пошли на боевое задание. Сбросив бомбы на основную цель и оставив три, со снижением пошли на свою вторую цель.

Ночь была безоблачная, но в воздухе стояла мгла, и видимость была настолько плохая, что только чуть просматривалась земля. Над основной целью это не мешало, так как там много световых ориентиров, а тут…

Мы решили поэтому бомбить с двух тысяч метров. Штурман подготовил все расчеты. А вот и цель. Но видимости никакой.

— Штурман! Перестраивай расчеты на высоту 1500 метров, — скомандовал я и стал в круг, теряя высоту. К цели мы пока не подходим, боясь потерять возможность внезапности, ходим в стороне.

Высота 1500 есть, а видимости нет. Кажется, что на большой высоте было даже лучше, виднее. Что делать? Как-то неудобно получается: просил, добивался — не разрешали, а добился разрешения — хоть отказывайся.

Хладнокровие и быстрота действий — вот истинные союзники в такой сложной ситуации. Не выполнить задание нельзя, медлить — тоже. Каждая потерянная минута здесь, в глубоком тылу, может стать роковой там, на длинном маршруте по пути домой, над территорией, занятой противником. Может не хватить горючего, может застать рассвет и усилится опасность встречи с истребителями противника.

— Штурман, будем снижаться еще, до семисот метров.

— А это опасно, не подорвемся сами? Ведь это же горючее.

— Не думаю. Горючее относится к взрывчатым веществам более замедленного действия, и мы успеем отойти на безопасное расстояние от эпицентра взрыва. Делай расчеты.

Высота семьсот метров.

— Ну как, штурман, хорошо? Можно увидеть цель?

— Хорошо, товарищ командир, видно. Так держать.

Не знаю, действительно ли ему было хорошо видно, но ниже спускаться было рискованно.

— Будем так держать, делай расчеты.

Всё готово, и мы пошли на цель. Напряжение у меня было значительно большим, чем над основной целью, хотя здесь по нас никто не стреляет. Ведь всего три бомбы. И такая видимость. Попадем ли?

Самолет подходит к цели. Боевой курс. Как всегда, я весь во власти штурмана. А самочувствие такое, что и словами не передашь…

— Хорошо. Так держать, чуть правее. Вот так. Цель вижу хорошо.

«Так держать!» — эти команды штурмана придают мне уверенность в выполнении задания. Курсу — всё внимание.

— Бросил! — крикнул штурман, хотя я и без него понял, что бомбы сброшены, услышав щелчки пиропатронов бомбосбрасывателей. И тут… Самолет чуть тряхнуло, а Вася закричал:

— Товарищ командир! Посмотрите, что делается сзади нас!

Я чуть довернул самолет, чтобы видно было, и увидел огромный столб черного дыма, поднявшегося уже выше высоты нашего полета, а внизу бушевало пламя…

Задание выполнено. Цель поражена.

Этот полет был последним из серии полетов в глубокий тыл Германии, последним в апреле и последним с молодым штурманом Володей Самыгиным. Он прошел неплохую подготовку. Мы снова разменялись, и я продолжал летать со своим постоянным штурманом Георгием Рогозиным.

Во время этих полетов в глубокий тыл врага нас посетила делегация Монгольской Народной Республики. Её возглавлял Генеральный секретарь ЦК Монгольской народно-революционной партии (МНРП) Ю. Цеденбал. Делегацию сопровождали советские писатели Ванда Василевская и Александр Корнейчук. Гости в сопровождении писателей побывали в недавно освобожденных от фашистской оккупации городах и селах, в том числе и в городе Вязьме, долгое время бывшем важным опорным пунктом фашистов перед Москвой.

В части состоялся митинг. Монгольские товарищи были возмущены варварством немецких оккупантов, сеющих на советской земле смерть и разрушение, восхищались мужеством советского народа на фронте и в тылу и заверяли в братской дружбе и посильной помощи Советской Армии. Мы, летчики, выступали на митинге дружбы, заверяли монгольских товарищей, что отомстим врагу за разрушенные города и села, что будем продолжать громить врага на его собственной территории.

На вечере монгольские товарищи вручили летчикам памятные подарки, а Генеральный секретарь ЦК МНРП от имени монгольского правительства вручил летчикам правительственные награды. Орден Красного Знамени Монгольской Народной Республики в нашем полку получили двое: Александр Молодчий и я. Я горжусь этой наградой. Она свидетельствует о моральной и материальной поддержке дружественного народа в суровую для нашей Родины пору, о нерушимой братской дружбе наших народов, проверенной самой жизнью.

Несмотря на войну, на боевые условия, традиционный праздник 1 Мая мы ждали с радостным нетерпением. Ожидания не обманули нас. К нам приехали гости из далекого Узбекистана. Здесь были и артисты, и рабочие, И колхозники. Они приехали приветствовать боевые экипажи, громившие глубокие тылы врага.

Гости тепло поздравили личный состав части. Началось вручение подарков. Руководитель делегации называл по фамилии и званию того, кому предстоит получить подарок. Первым пригласили получить подарок А. И. Молодчего, дважды Героя Советского Союза.

Он выходит на сцену, а в это время из-за кулис появляется молодая, стройная девушка в нарядном узбекском национальном костюме и с чарующей улыбкой на устах. Как сказочная фея, она подходит к герою, вручает ему подарок, обнимает и целует его. Зал взрывается громом аплодисментов. Молодчий тепло пожимает ей руку, благодарит и, взволнованный до глубины души, сходит под аплодисменты в зал. За ним называют другого товарища, а из-за кулис выходит другая фея, еще более, кажется, сказочная и нарядная…

Так получили подарки человек десять. Девушки выходили всё разные, каждую награждали аплодисментами.

На сцене штурман майор Хартюк. Мы с интересом ждем появления девушки из-за кулис. Но тут, вопреки ожиданиям, выходит мужчина. Толстенький, румяный, круглолицый, в длинном национальном халате и тюбетейке. Мы все рты раскрыли от удивления. Зал притих. Растерялся немного и Хартюк. Он даже остановился, но потом, овладев собой, подошел к гостю, обнял его и троекратно поцеловал. Зал грохнул аплодисментами, все поднялись с возгласами дружбы.

По знаку руководителя делегации из-за кулис на сцену вышла вся делегация. Гости аплодировали нам, мы горячо приветствовали посланцев братской республики. А потом состоялся концерт.

Праздник этот надолго запомнился нам, и причина тому — искренность и теплота дружеских сердец.

В мае наша летная нагрузка увеличилась. Некоторые задания были специальными. В частности, трем экипажам была поставлена задача разгромить под Киевом дачу, где разместились высокие чины гитлеровского командования.

Бомбить должны были на рассвете. Первым шел Молодчий, за ним я и Гаранин. Самая трудная часть задачи — найти цель. Летели на малой высоте. Цель найдена, и мы точно попали в нее.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Горбатый «Запорожец»

Горбатый «Запорожец» Подробностей не буду описывать. Кроме всего потому, что это неописуемо.Я потерял голову и перестал собой управлять.Я снял комнату в квартире на 5й Парковой улице, в Измайлове (тогда это считалось дальней окраиной), в кооперативном доме, который

А.В. Запорожец (1905–1981)

А.В. Запорожец (1905–1981) Научное творчество А.В. Запорожца – яркая страница в истории отечественной психологии ХХ века. Увы, нынешнему поколению фасилитаторов и коучей такие страницы не очень интересны, так как мало способствуют процветанию их бизнеса. Но в нашей стране

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ДЕТСТВО Ушкуйник и запорожец. Мать и бабушка. Азбука. В лесах дремучих. Вологда в 60х годах. Политическая ссылка. Нигилисты и народники. Губернские власти. Аристократическое воспитание. Охота на медведя. Матрос Китаев. Гимназия. Цирк и театр. «Идиот». Учителя и сальтомортале.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ДЕТСТВО Ушкуйник и запорожец. Мать и бабушка. Азбука. В лесах дремучих. Вологда в 60х годах. Политическая ссылка. Нигилисты и народники. Губернские власти. Аристократическое воспитание. Охота на медведя. Матрос Китаев. Гимназия. Цирк и театр. «Идиот». Учителя и

Горбатый «Запорожец»

Горбатый «Запорожец» Подробностей не буду описывать. Кроме всего потому, что это неописуемо.Я потерял голову и перестал собой управлять.Я снял комнату в квартире на 5-й Парковой улице, в Измайлове (тогда это считалось дальней окраиной), в кооперативном доме, который

ЗАПОРОЖЕЦ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ.

ЗАПОРОЖЕЦ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. Известный советский психолог, ученик Л.С. Выготского А.В. Запорожец родился 30 августа 1905 г. В 1930 г. он окончил педагогический факультет 2-го Московского государственного Университета.Свою научную деятельность А.В. Запорожец начал в

Максим Запорожец

Максим Запорожец Из Ивчи, где полк провел большую работу по изъятию дезертиров и оружия, нас перевели к северу от Хмельника, в большое и красивое село Пустовойты. В один из жарких июньских дней с юга, со стороны Хмельникской дороги, донеслась песня: — Ой на, ой на гор!Та и